2 生産性変化の6類型の移動経路と企業の特徴分析

ここからは、2007年から2012年の前半期間に属していた類型から2016年までの後半期間を経て、2007年から2016年までの期間全体を通じてどのように変化したかに着目して分析していく。

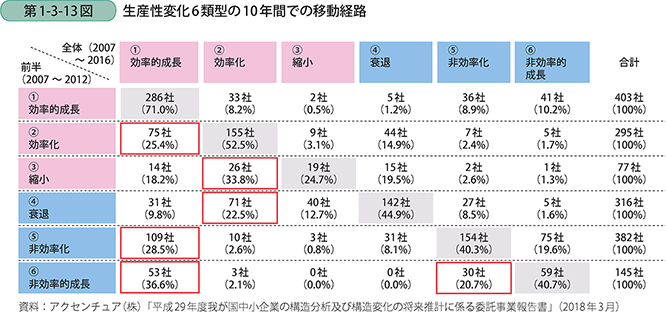

第1-3-13図は、アンケートの回答企業で変化を確認できた1,618社12のうち、2007年から2012年の前半期間でどの類型化に分類されていたか13、また、2007年から2016年時点での全期間を通じてどの類型に変化をしたのかを表にしたものである。全体的な傾向としては、前半期間で属していた類型に留まる傾向が強い。

12 アンケートの有効回答数のうち、(株)東京商工リサーチのデータが取得でき、かつ2007年以降に新設した企業や期初の付加価値額が0以下であった企業等を除いた、付加価値額の変化が計算できた企業を分析対象としている。

13 2007年から2012年までの前半期間における従業員数変化率と付加価値額変化率の計算式は以下のとおり。

従業員数変化率=(2012年の従業員数-2007年の従業員数)/ 2007年の従業員数

付加価値額変化率=(2012年の付加価値額-2007年の付加価値額)/2007年の付加価値額

一方で、前半期間において領域〔2〕の「効率化」に属していた企業のうちの約25%、領域〔5〕の「非効率化」に属していた企業のうちの約29%及び領域〔6〕の「非効率的成長」に属していた企業のうちの約37%が領域〔1〕の「効率的成長」に変化している。また、領域〔3〕の「縮小」に属していた企業のうちの約34%及び領域〔4〕の「衰退」に属していた企業のうちの約23%が領域〔2〕の「効率化」に変化している。

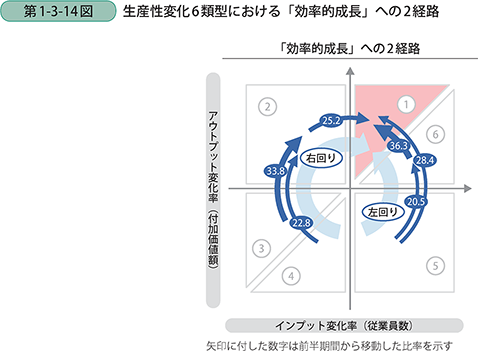

以上の変化から、従業員数を増加させながら労働生産性も向上させている健全な企業成長と考えられる領域〔1〕の「効率的成長」に向けて、領域〔2〕の「効率化」や領域〔3〕の「縮小」、領域〔4〕の「衰退」から右回りで変化した企業と、領域〔5〕の「非効率化」や領域〔6〕の「非効率的成長」から左回りで変化した企業の大きく2経路があることが見えてくる。

ここからはこれら右回り、左回り2つの経路について、それぞれの経路をたどった企業が行った投資行動や経営の取組について見ていく。

〔1〕労働生産性を向上させた企業における投資行動や経営の取組

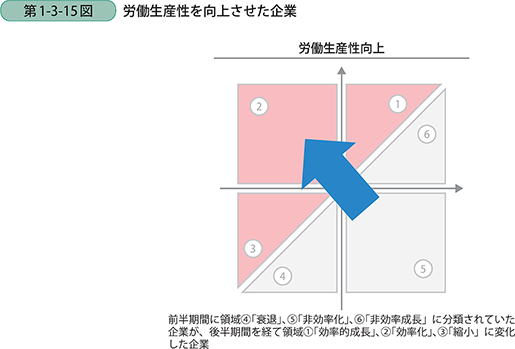

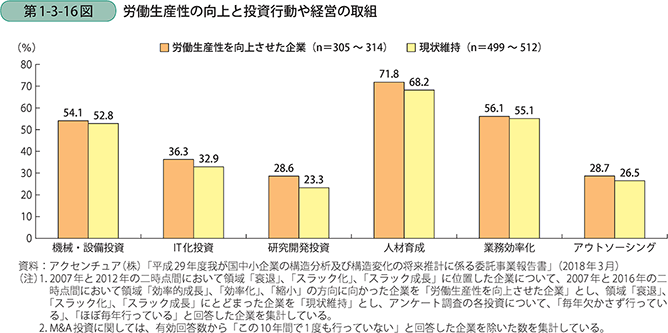

まず、前半期間から後半期間で労働生産性を向上させている類型へと変化した企業(45度線を越えた類型に変化した企業)がどのような投資行動や経営の取組を行っているかを見ていく。第1-3-15図のように前半期間から後半期間を経て45度線を越えた類型に変化した企業では、前半期間の類型と変化がない企業と比較して、機械・設備投資やIT化投資、研究開発投資といった投資行動をはじめ、人材育成や業務効率化、アウトソーシングといった経営の取組を行っている比率が総じて高いことが分かる(第1-3-16図)。労働生産性を向上させるためには、これらの投資行動や経営の取組が有用であることが分かる。

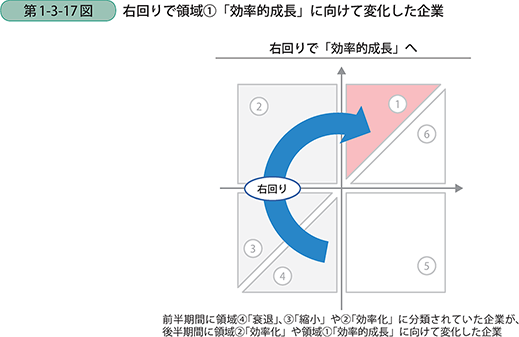

〔2〕右回りで領域〔1〕「効率的成長」に向けて変化した企業における投資行動や経営の取組

次に、右回りで「効率的成長」に向けて変化した企業における投資行動や経営の取組について見ていく。「効率的成長」に向けて変化した企業とは第1-3-17図のように、前半期間に領域〔4〕の「衰退」や領域〔3〕の「縮小」、領域〔2〕の「効率化」のエリアから、領域〔1〕の「効率的成長」の方向に向かって変化をした企業である。

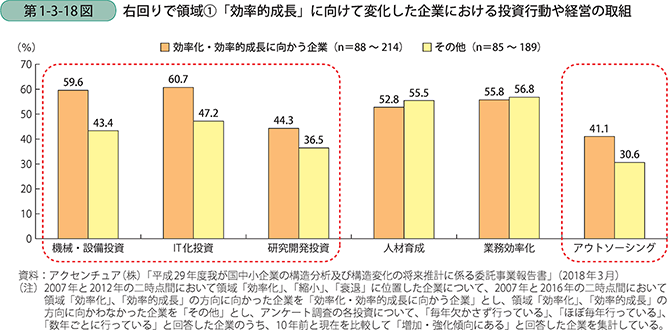

第1-3-18図は、前半期間に領域〔2〕の「効率化」、領域〔3〕の「縮小」、領域〔4〕の「衰退」に分類される企業のうち、機械・設備投資やIT化投資、研究開発投資といった投資行動及び人材育成や業務効率化、アウトソーシングにそれぞれ取り組んでいる企業において、その取組をこの10年間で「増加・強化傾向である」と答えた企業の比率である。右回りで生産性を向上させている企業は、機械・設備投資やIT化投資、研究開発投資及び、アウトソーシングの取組を増加・強化している比率が、類型が変化しなかった企業と比較して高いことが分かる。

前半の期間でこれら領域〔3〕の「縮小」や、領域〔4〕の「衰退」に類型されていた企業は従業員数が減少傾向かつ付加価値額の創出が減少していた企業であるが、従業員が限られる中で、自社の業務をアウトソーシングしつつ、機械・設備投資やIT投資、研究開発投資を行って付加価値を上昇させ、後半期間では従業員数も増加させながら労働生産性を向上させていったものと考えられる。

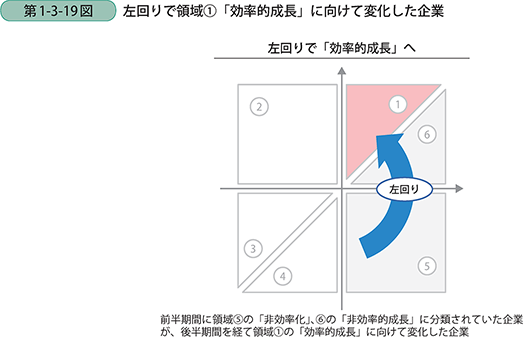

〔3〕左回りで領域〔1〕「効率的成長」に向けて変化した企業における投資行動や経営の取組

続いて、左回りで「効率的成長」に向けて変化した企業における投資行動や経営の取組について見ていく。左回りで「効率的成長」に向けて変化した企業とは第1-3-19図のように、前半期間に領域〔5〕の「非効率化」や領域〔6〕の「非効率的成長」から、領域〔1〕の「効率的成長」の方向に向かって変化をした企業である。

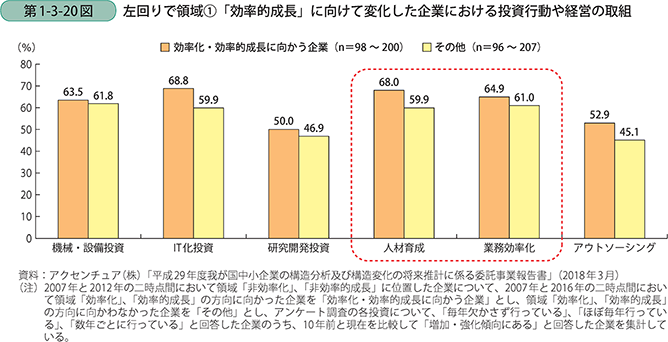

第1-3-20図は、前半期間に領域〔5〕の「非効率化」や領域〔6〕の「非効率的成長」に分類される企業のうち、設備投資やIT化投資、研究開発投資といった投資行動及び人材育成や業務効率化、アウトソーシングにそれぞれ取り組んでいる企業において、その取組をこの10年間で「増加・強化傾向である」と答えた企業の比率である。左回りで生産性を向上させている企業は、機械・設備投資やIT化投資、研究開発投資の取組について「増加・強化傾向である」と答えた比率が、領域が変化しなかった企業と比較して高いものの、前掲の右回り企業(第1-3-18図)ほど差がないことが分かる。一方で、前掲の右回り企業(第1-3-18図)では取組に差がなかった人材育成や業務効率化について、取り組んでいる比率が高いことが分かる。

前半の期間で、この中でもこれら領域〔5〕の「非効率」や、領域〔6〕の「非効率的成長」に類型されていた企業は従業員数の増加に比して、付加価値額を創出できていなかった企業であるが、人材育成に取り組み、既存の従業員の能力を向上させることや、業務効率化に取り組むことで、労働生産性を向上させていったものと考えられる。

このように、2007年から2012年の前半期間から、2016年までの後半期間にかけて「効率的成長」に向けて変化した企業には、設備投資やIT化投資といった「攻めの投資」によって生産性向上を実現させた右回りの経路を辿った企業もあれば、「人材育成」や「業務効率化」を中心として生産性を向上させた左回りの経路を辿った企業もあることが分かった。

次項では、これらの投資行動や経営の取組を行う企業と、そうでない企業の間にどのような違いがあるのかを、企業の経営方針や内部の整備といった意思決定の在り方との関係について分析をしていく。

事例1-3-1:株式会社釜石電機製作所

「自社の事業領域を明確にし、設備投資や研究開発を行って生産性を向上させた企業」

岩手県釜石市に所在する株式会社釜石電機製作所(従業員25名、資本金2,000万円)はモーター等回転機の修理・メンテナンスを行う会社である。近年はモーターの再生工程の一技術である溶射技術を応用し、空気清浄装置用の光触媒フィルターの製品開発も手掛けている。

同社はもともと地元大手製鉄所2社の協力会社として操業をしていたが、国内製鉄所の集約化の流れ、またリーマン・ショックの時に大幅に受注が減少するなど、一時は苦戦を強いられていた。転換点となったのは東日本大震災だという。震災直後、津波で塩水に浸かったモーターが被災工場から持ち込まれ、対応に追われた。一度塩水に浸かったモーターは水洗いだけでは錆びてしまうため、特製の煮沸釜で煮ることによって塩抜き作業を行い、再絶縁処理を施して再生することで、被災工場の早期復旧に貢献した。震災時に大型モーターの修理需要が多かったことから、大型モーター向けの修理・メンテナンスに集中していくことを決意し、受注拡大と生産性向上のために、この数年間、設備投資を積極的に進めている。

2015年に特注のコイル巻ロボット(約1,000万円)も導入し、作業員2名が手作業で約1か月間かけて行っていた作業が、作業員1名で僅か数日で終わるようになり、生産性が劇的に向上した。また、2016年には大型モーターの試験設備(約3,000万円)を導入し、自社で性能試験まで一貫して行える体制を確立したことで大手取引先から高い評価を受けている。さらに、これまでのトラブルが発生してから対応をする修理業務だけでなく、故障を未然に防止するための予防保全としてのメンテナンス業務へと事業内容を拡大させていった。営業範囲を県外へ拡大し、現在は取引先約100社を有するまでに成長をしている。

近年は自社製品の研究開発にも積極的だ。大学の研究者や岩手県工業技術センター、産業技術総合研究所等の研究機関との共同研究により、光触媒フィルターを自社開発した。「岩手の地場産業である畜産業の役に立つ製品を作りたい」との佐藤一彦社長の考えから、同フィルターを用いた畜舎用の空気清浄用装置を製造。この装置を畜舎内に設置することで畜舎内の空気が浄化され、子牛の疾病率が低下するなど、地元の畜産業者から喜ばれている。今後は衛生管理が重要な幼児施設や老健施設向けに活用するべく、製品化を進めている。その他、今後の展望として、増加していくと見込まれる再生エネルギー関連のモーターのメンテナンス等にも積極的に取り組んでいく方針だ。

また、下請け的な事業からの転換を図る上で、この5年間で部門長クラスの従業員を取締役や執行役員に登用を進めている。「商圏を拡大し、取引先を増やしたことで定期的なメンテナンス需要も発生し、安定的な受注が見込めるようになった。その結果、計画的な設備投資もできるようになった。『企業は人なり』と格言があるが、次世代のために組織的な経営を進めていきたい。」と佐藤社長は強く語った。

事例1-3-2:株式会社亀井製作所

「自社製品の研究開発やIT導入による業務効率化に取り組み、生産性を向上させた企業」

岐阜県坂祝町にある株式会社亀井製作所(従業員72名、資本金2,000万円)は開発から製造・販売、メンテナンス等のアフターサービスまでを行うミニキッチンの総合メーカーである。

昭和23年創業の同社は1975年からミニキッチン事業に参入した。当初はOEM事業者として、大手住宅設備機器メーカーへの供給を行っていたが、バブル崩壊後の建築需要の落込みと競合企業の参入により、1997年に一度は倒産の危機を迎えることとなった。そこで同社は、下請け事業からの脱却を図ることを決意し、商品開発力を高めながら、自社ブランドへと舵を切っている。

同社はデザイン会議と呼ばれる研修を継続的に行っている。岐阜県の支援制度によって接点を持った外部講師を毎月一回招き、顧客のニーズに寄り添うデザインの新製品を考案する。会議には商品開発の担当者に限らず、営業や製造等様々な部署の従業員が集まり、社長自らも欠かさずに参加する。「展示会でお客様に、また面白いものを出展したな、と言ってもらえることがやりがい」と亀井伸一社長は話す。2017年には、更なる商品開発力の強化を目指して、商品開発部を正式に立ち上げるまでに至った。

IT化投資による業務効率化も積極的に行っている。受注したデータを製造工程まで一気通貫して流すシステム(約3,000万円)を2年前に導入した。その結果、それまで1日かけて人の手を介して行っていた受注データの入力から図面の設計までを30分で、誤りなく行うことができるようになった。このようにIT投資を積極的に進める業務がある一方で、製造現場の生産管理におけるIT導入には慎重であり、一日の生産台数の計画などは、現場の責任者が自ら計算してホワイトボードに記載する方法で管理をしている。「業務にはIT化すべき部分とIT化すべきでない部分がある。IT化すると自らの頭で考えることがなくなり、急な受注が発生した際に現場が対応できなくなってしまう」という亀井社長の思想が背後にはある。

このような商品開発に向けた研究開発や人材投資、IT化投資の取組等によって、同社の業績は近年上昇している。2016年には大阪と名古屋に新たな営業所を開設して、より顧客に近い製造販売戦略を取っている一方、2017年にはカンボジアのプノンペンにもショールームを開設するなど、海外展開にも積極的だ。同社の生産性の向上を牽引した要因は、これらの投資だけではないと亀井社長は言う。同社は3年前から全社を挙げた5S活動を強化している。繁忙期にあっても毎朝15分間、5S活動の時間を設け、亀井社長自らが週一回評価をして回る。この取組を3年間続けたことにより、結果として作業時間が短縮して生産性が向上し、顧客からの信頼も得ることで受注率が上昇した。「まずはトップである社長が確固とした意志を持って社内を変えるビジョンを持つことが重要。投資も大切だが、5S活動が基本にあってこそ、最大限の効果が発揮されるのではないか」と亀井社長は言う。

事例1-3-3:株式会社にしき食品

「こだわりの製品開発と従業員育成、業務効率化の取組で生産性を向上させた企業」

宮城県岩沼市に所在する株式会社にしき食品(従業員240名、資本金3,000万円)はレトルト食品メーカーである。化学調味料や香料、着色料は添加せず、水や塩、原材料といった素材や製法にこだわることで、その品質の高さから大手小売が販売するレトルト食品のプライベートブランド商品の製造を一手に引き受けるなど、近年業容を拡大させている。

以前は業務用商品の受注が中心であったが、外食産業の安価競争が始まるとともに取引先からの値下げ要請が序々に強くなってきた為、2005年頃から付加価値が確保できる単価の高い小売用商品の製造に大きく転換を図っていった。2011年の東日本大震災では工場が津波に飲み込まれ甚大な被害を被ったが、45日という驚異的な速さで復旧し、震災の8日前に地鎮祭を行なっていた新工場の建設にも着手をした。そして震災から1年後の2012年3月に新工場の稼働を開始させた。それに伴い、自社の提供価値の見直しを行い、従業員育成や業務効率化に力を入れていった。

まず、これまでの「ものを売る」という考え方から、「価値を売る」という考え方を従業員に浸透させるべく、経営理念が書かれた冊子を従業員に配布して社長自ら説明する時間を設け、経営理念の浸透を図った。4年前からは経営方針発表会を開催し、経営陣の経営方針や各部門長の部門方針を従業員に共有することで、従業員の一体感を醸成することに力を入れている。

また、正社員の2割弱まで自社商品の開発人員を増員させ、カレーの本場であるインドに従業員を派遣して現地の味を調査する等、商品企画力を強化している。

経営幹部や従業員の人材育成も積極的だ。5年前から「未来塾」という若手の研修プログラムを開設し、30歳前後の主任や係長クラスの中間管理職を対象に、外部講師を月一回招いて、管理職の立場における心構えや仕事の仕方といった内容の研修を1年間かけて実施している。また、生産性改善を得意とする外部コンサルタントから指導を受け、5S活動を推進したり、部長や課長クラスには数か月ごとに外部の研修を受講させるなど、階層別の人材育成に精力的に取り組んでいる。これらの取組が奏功し、生産性が前年比で10%向上するなど、高い効果が得られている。

ITを利用した業務効率化の取組も積極的に取り組んでいる。生産計画の電子化や、工場内のペーパレス化、数百種類あるレシピの電子管理や、トレーサビリティー対応を進めるなど、業務効率化を進めている。

2017年9月には、レトルト食品メーカーに先駆けてハラル認証を取得。2020年の東京オリンピックで選手村に導入をしてもらうべく、新たな製品開発を進めている最中だ。「世の中の環境変化は激しく、ちょっとの変化が後の大きな変化に繋がる。ここ数年で世の中の流れが大きく変わってきており、常に先を見越して動いていくことが大切。人手不足の中で仕事の取り組み方も変わってきている。人材育成で従業員の能力を向上させるとともに、業務効率化を行うことで、さらに生産性を高めていきたい。」と菊池洋会長は語る。