第2節 安定的な事業継続に向けた事業継続計画(BCP7)の策定

前節で示したとおり、我が国は従来から自然災害の脅威にさらされており、2011年には巨大地震の発生、2015年には過去の経験値を上回る豪雨等、従来の予想を超える規模の自然災害が多発しており、リスク管理の重要性が増している。また企業経営に重大な影響を与える事象は自然災害だけではない。感染症の拡大、ネットワークを介した情報漏えい事故等も発生しており、危機に陥った際の対応の失敗は企業の信用やブランドの失墜につながり企業の事業継続を危うくする。本節では、中小企業が直面する様々なリスクへの対策の実施状況及び事業の継続に向けた取組の課題について明らかにする。

1 大規模災害への備えの必要性

大規模災害等が発生して企業の事業活動が停止した場合、その影響は自社のみならず、取引先や地域の経済社会、ひいては我が国全体に多大な影響を与えることとなる。2011年3月に発生した東日本大震災では被災した企業の生産が止まったことでサプライチェーンが寸断され、結果として事業活動が停止するという間接的な影響を受けた企業が多く発生した。サプライチェーンの維持は、我が国の経済活動を支える重要な課題である。

■サプライチェーンの意識

東日本大震災以降、大企業を中心にリスク管理の一環として調達先を再検討する動きが広がっている。契約時に発注者からBCPの策定状況を確認されるケースもあり、サプライチェーンの一員として供給責任を果たせない企業は、取引できなくなることもある。

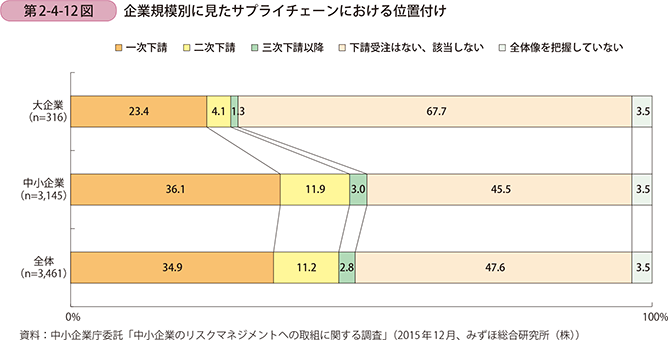

このような状況下で、中小企業のサプライチェーンへの意識はどうなっているのであろうか。まずは、サプライチェーンにおける企業の位置付けから見ていく。中小企業は大企業よりも他企業の下請となっている割合が高く、「一次下請」、「二次下請」、「三次下請以降」を合わせると5割を越えており中小企業がサプライチェーンにおいて重要な役割を担っていることが分かる(第2-4-12図)。

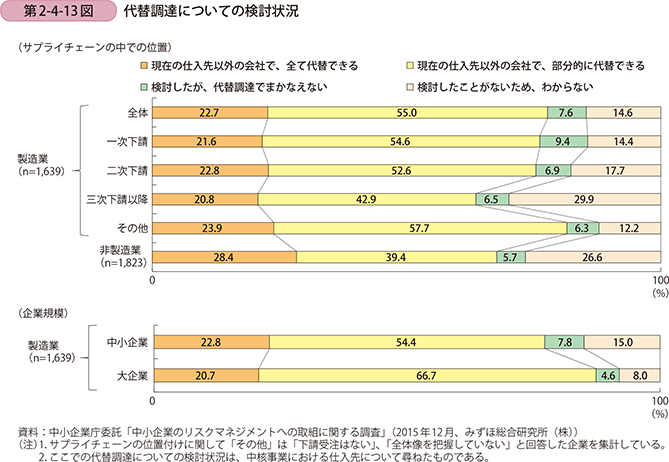

企業が事業継続に備えるためには、自社が被災した場合の想定だけではなく、仕入先が被災し、商品・サービスが供給されなくなった場合にどうするか事前に検討しておくことが重要である。第2-4-13図は現在の仕入先からの調達が不可能になった場合の代替調達の検討状況を示したものである。製造業と非製造業で比較すると、製造業全体では「現在の仕入先以外の会社で、全て代替できる」、「現在の仕入先以外の会社で、部分的に代替できる」の回答が77.7%となっており製造業では非製造業より代替調達についての対策が進んでいる。製造業の中で、サプライチェーンの中での位置付け別に比較して見てみると、三次下請以降では「検討したが、代替調達でまかなえない」が6.5%、「検討したことがないため、わからない」が29.9%と高くなっており代替調達についての検討が進んでいない。

製造業の中で、企業規模別に比較すると、中小企業では「検討したことがないため、わからない」の回答が15.0%と大企業の約2倍、「検討したが、代替調達でまかなえない」の回答も7.8%と大企業より高くなっており、中小企業はサプライチェーンの維持についての意識が低く、対策が遅れていることが明らかとなった。

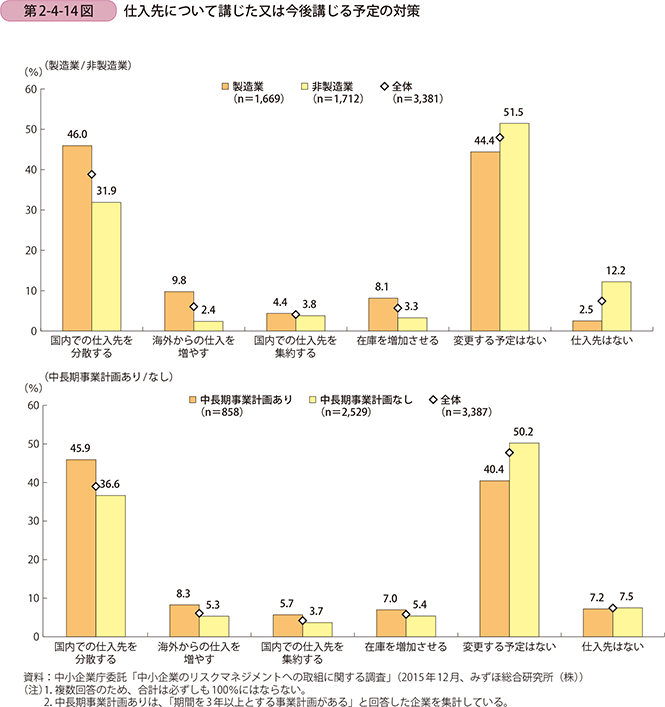

第2-4-14図は、代替調達先の確保を検討する中で仕入先に関して、既に講じた若しくは今後講じる予定の対策を示したものである。業種別に見ていくと、製造業では「国内での仕入先を分散する」が46.0%、「海外からの仕入れを増やす」が9.8%となっており、非製造業より対策を講じている企業の割合が高い。中長期事業計画の有無別に比較すると、計画的な経営を行っている「中長期事業計画あり」の企業の方が調達先の分散を積極的に行っていることが分かる。

部品の調達先等の集中化は規模の経済によるコスト削減を期待できる一方で、当該事業所が被災すると生産活動が止まってしまうという脆弱性を抱えている。「国内での仕入れ先を集約する」という回答が少数であることから、効率性よりもサプライチェーンの維持を重視した対策が進んでいることが推察される。

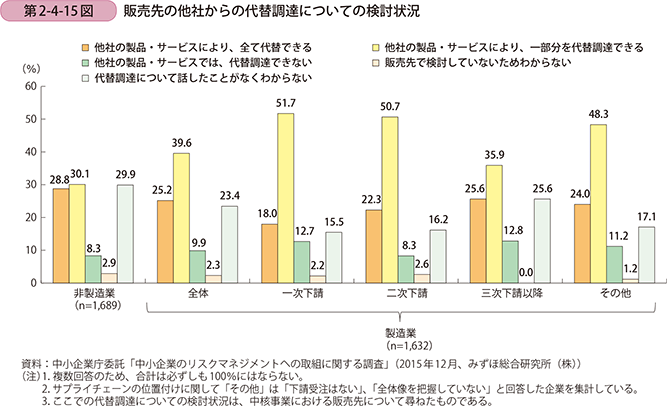

サプライチェーンを維持するためには、自社の調達先を確保するだけではなく、自社の製品の供給体制について販売先とも共有をしておくことが必要である。第2-4-15図は、自社からの納品が不可能となった場合の販売先における代替調達がどのようになっているかをサプライチェーンの位置付け別に示したものである。製造業と非製造業を分けて見ると、製造業全体では「他社の製品・サービスにより、全て代替できる」、「他社の製品・サービスにより、一部分を代替調達できる」の回答を合わせると6割を超えていることから、サプライチェーンの維持に対する意識が高く、販売先とも情報を共有し検討を進めていることが推察される。製造業の中で見ていくと、下位の下請け企業になるほど「代替調達について話したことがなくわからない」の回答割合が高くなっており、販売先との情報共有ができていないことが分かる。

■リスクへの対策状況

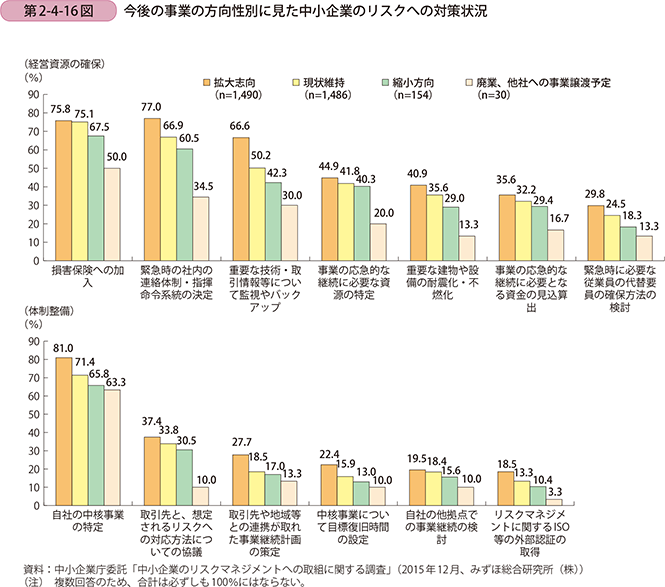

事業継続のために対策をしていると認識していなくても、実はリスクへの対策が進んでおり災害に強い企業も存在する。第2-4-16図は中小企業のリスクへの対策状況を事業の今後の方向性別に比較して見たものである。全体的には「拡大志向」の企業の方が「縮小方向」、「廃業、他社への事業譲渡予定」と回答した企業よりも各リスクへの対策が進んでいる。成長志向の強い企業は、攻めの意識だけではなく守りの意識も持ち想定されるリスクへの対策も進めていることが分かる。

対策の内容を見ていくと経営資源の確保に向けた対策では「損害保険への加入」が最も多くなっている。損害保険は災害発生時に損害を被った財物の復旧費用だけではなく、減少した利益を補てんするものもあり、企業活動の継続に資金面で大きく貢献する8。体制整備に向けた対策では「自社の中核事業の特定」を回答した企業が最も多い一方で「中核事業について目標復旧時間の設定」は低い割合となっている。顧客・市場の視点、また資金繰りの視点からも自社がどの程度耐えられるか予測し目標復旧時間を設定することは非常に重要である。また「取引先と、想定されるリスクへの対応方法についての協議」と回答した企業は3割程度となっており、取引先や地域との連携を取りながら対策を進めていくことが期待される。

■BCP(事業継続計画)の必要性

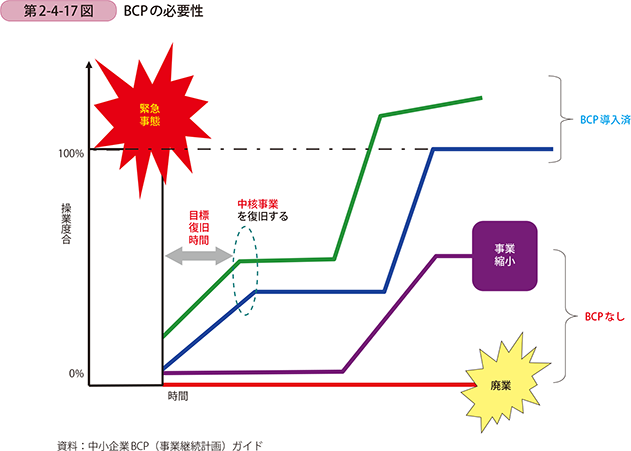

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは企業が自然災害、大火災、テロ攻撃等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段等を取り決めておく計画のことである。活用できる経営資源が限定される緊急時に、優先して復旧すべき中核事業を絞り込んでBCPを策定し、緊急時にそれを遂行することで復旧度合い、スピードには大きな差が現れる(第2-4-17図)。様々な災害の発生を想定し、それに備えることで不測の事態に遭遇しても業務を早期に復旧させ取引先や顧客に対する供給責任を果たすことができる。

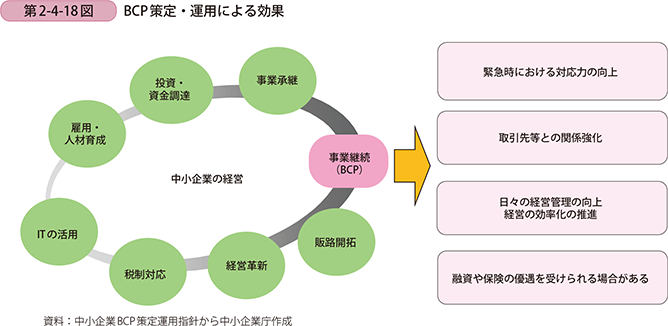

経営者は、BCPを特別なものであると認識せずに、雇用・人材育成や事業承継と同様に企業の経営の一環として積極的に対応していくことが求められる(第2-4-18図)。また、BCPを策定し運用していくことにより危機対応能力の向上に加え、取引先との関係強化や経営の効率化等、企業価値の向上につながるというメリットもある。

コラム2-4-3

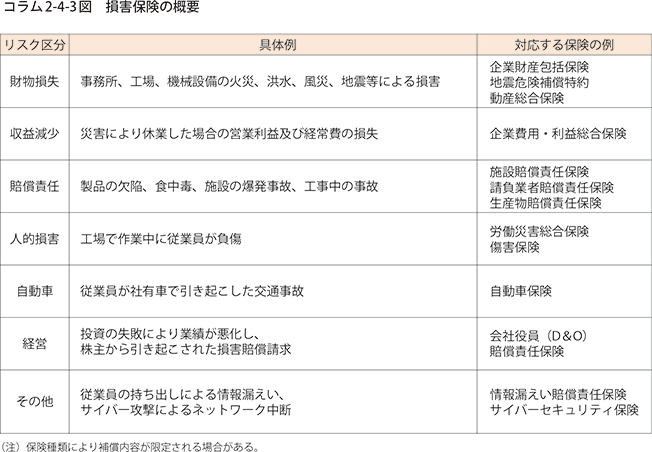

保険によるリスクへの備え

企業を取り巻く様々なリスクに対しての経済的な備えとして、少ないコストで大きなリターンが期待できる有効な手段が保険である。企業はリスクを認識し、その対策として保険に加入するという行動を選択するが、〔1〕被害の発生確率及び被害の程度を過小評価すること、〔2〕保険料を支払ってリスク移転するよりも、リスク保有を選好する行動様式であること、〔3〕事後的な被災者救済制度の存在が保険加入インセンティブを減退させること、等の問題が指摘されている。

そこで、本コラムでは環境の変化に伴い出現した新たなリスクを含めた各リスクに対応する損害保険の概要を紹介する。企業がリスクを正しく認識した上で、事前の備えとして保険等を活用するといった自助努力が進むことが期待される。