4 リスクマネジメントの必要性

■リスクマネジメントとは

リスクマネジメントとは、リスクを組織的に管理(マネジメント)し、損失等の回避又は低減を図るプロセスをいい、ここでは企業の価値を維持・増大していくために、企業が経営を行っていく上で障壁となるリスク及びそのリスクが及ぼす影響を正確に把握し、事前に対策を講じることで危機発生を回避するとともに、危機発生時の損失を極小化するための経営管理手法をいう。

従来から、企業が意思決定を行う際には無意識のうちにリスクマネジメントを行っていたと思われる。しかしながら、最近では業務の複雑化によりアウトソーシング化が進んだ結果、外注先の業務停止が及ぼす自社への連鎖的影響の拡大や、従業員の法令違反により企業の経営をゆるがすような品質問題の発生等の新たなリスクが顕在化している。以前よりもリスク管理の重要性が増しており、企業がリスクマネジメントを積極的に行うことが求められている。

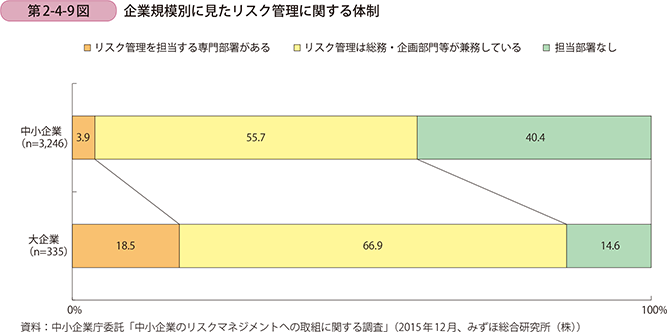

まず、リスクマネジメントを行う企業の体制はどのようになっているのであろうか。第2-4-9図は、企業のリスク管理体制を企業規模別に示したものである。大企業では「リスク管理を担当する専門部署がある」が18.5%、「リスク管理は総務・企画部門等が兼務している」が66.9%となっており、組織的にリスク管理を行っていることが分かる。他方で、中小企業は「リスク管理を担当する専門部署がある」は僅か3.9%、「担当部署なし」が40.4%となっており、中小企業においてはリスク管理体制が十分に整っていない様子がうかがえる。

■リスクマネジメントの展開

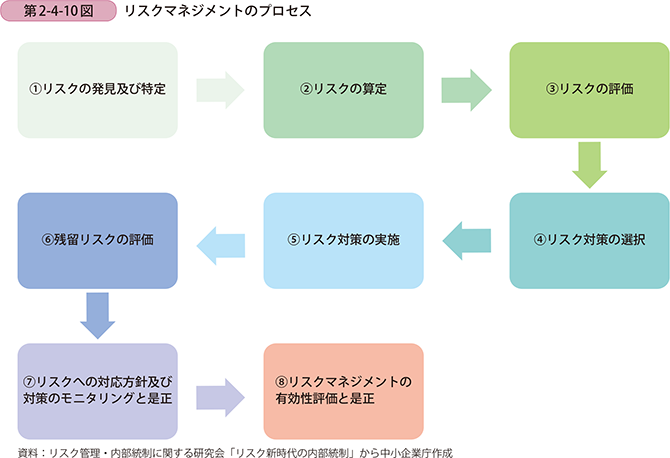

リスクマネジメントを実施していく場合、一般的に、〔1〕リスクの発見及び特定、〔2〕リスクの算定、〔3〕リスクの評価、〔4〕リスク対策の選択、〔5〕リスク対策の実施、〔6〕残留リスクの評価、〔7〕リスクへの対応方針及び対策のモニタリングと是正、〔8〕リスクマネジメントの有効性評価と是正というプロセスを経ることとなる(第2-4-10図)。

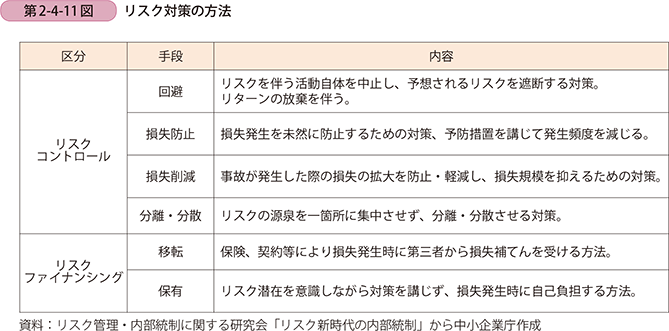

まず、企業の事業目的に関連してどのようなリスク要因があるかを発見し、リスクとして特定することが必要となる(〔1〕)。次に、特定したリスクを「リスクの発生確率」及び「リスクが顕在化した場合の企業への影響度」という二つの軸で、企業にとっての重要度を算定する。この二つの軸について定量評価が困難であれば、定性評価により「大」、「中」、「小」に区分する方法が有効である。発生確率と企業への影響度を基準に比較したリスクマップ等を作成し、事業に関わるリスクを整理する(〔2〕)。続いて、〔2〕で算定したリスクを一定の基準に基づいて、対応する上での優先順位を付ける(〔3〕)。リスク対策にはリスクコントロールとリスクファイナンシングの二つの手法があり、更に六つに細分化される(第2-4-11図)。

リスクコントロールとは、損失の発生頻度と大きさを削減する方法であり、リスクファイナンシングは、損失を補てんするために金銭的な手当てをする方法であり、保険等で第三者に金銭的なリスクを移転する(負担させる)「移転」と、資金の積み立て等を行い、損失を自己負担する「保有」に分かれる。リスクコントロールにより、損失を削減し、リスクファイナンシングを実行することにより効果的な対策となる(〔4〕)。選択したリスク対策について、具体的に実現するためのリスクマネジメントプログラムを策定した上で実施する(〔5〕)。リスク対策実施の結果、残留リスクが当初の意図通り、容認できる水準となっているか否かを評価する(〔6〕)。定期的若しくはリスクが顕在化し重大な損失が発生したときに、リスクへの対応を見直すことが必要である(〔7〕)。適切かつ効率的なリスクマネジメントの仕組みが構築・運用されているか否かについて、有効性を評価し、是正する(〔8〕)という一連の流れがリスクマネジメントのプロセスである。

このように、リスクマネジメントは組織として取り組むことが求められるが、リスクマネジメント体制の構築により全てのリスクに完璧に対応できるわけではない。リスクマネジメントは企業として持続的発展を続けていく上で障壁となるリスクを把握し、対策を講じることが主眼となる。つまり、全てのリスクを管理するのではなく、経営に大きな影響を与えるリスクに対し重点的に対策を講じることが重要となる。以下では、外部認証を積極的に取得し、リスクマネジメントを進めている事例を紹介する(事例2-4-4)。このように、リスクマネジメントを進めていくには経営者のリーダーシップのもと、従業員が目標を共有して取り組むことが必要である。

事例2-4-4. 石坂産業株式会社

外部認証の運用を通じた社員教育・業務改善を行い、

売上増加を達成している企業

埼玉県三芳町の石坂産業株式会社(従業員135名、資本金7,000万円)は、家屋やビルを解体する際に出た産業廃棄物を分別・分級して、再資源化する事業を主力としている産業廃棄物中間処理業の企業である。

1999年に所沢産の農作物からダイオキシンが検出されたという報道がなされた際、同社はダイオキシンを排出しない新型の焼却炉を使用していたものの企業イメージを考慮して、従来の主力事業であった焼却処理事業を放棄することとなった。当時、同事業は売上高の7割を占めていたが、事業転換上のリスク検討等を十分に行うことができないまま、やむを得ず事業転換することとなった。

こうして2002年にリサイクル事業に着手し、周辺住民や環境団体の理解を得られるようにするため、社外の人に工場を見てもらうことから始めた。具体的には、敷地内周辺に設置していた防音壁を撤去し、工場内に見学通路を設けるようにした「見える化」を図った。現在では年間1万人の見学者を受け入れており、見学者に見られることで従業員の意識も変わってきた。

2003年に、ISO14001(環境マネジメントシステム)、ISO9001(品質マネジメントシステム)、OHSAS18001(労働安全衛生マネジメントシステム)を統合マネジメントシステムとして同時取得した。ISO認証を取得した直接的なきっかけは、大手の取引先が処理業者を選定する際の採点基準に採用されていたためである。導入を試みた当初は業務負担が増加するなど従業員からの反発にも遭ったが、徐々に定着させていった。その後、省エネ、事業継続、社員や見学者への学習の質の向上等、同社に求められるニーズと環境変化に対応するため、2007年にISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)、2011年にISO50001(エネルギーマネジメントシステム)、2013年にISO22301(事業継続マネジメントシステム)、2014年にISO29990(学習サービス)を取得し、現在は統合マネジメントシステムとして運用している。

実際の運用には事務局が主体となり、ボトムアップ式に各部署長からの取組報告を行う体制をとり、各部署に主体性を持たせ経営上の課題を改善するツールとしてISO認証を活用している。月1回のISO推進委員会を通じて「ISOの仕組み=石坂の仕事」であると、分かりやすく教育している。7つのISO認証の運用には、コンサルティング会社等に関わる諸経費と外部審査による費用等、年間数百万円の経費が発生するが、「経営の透明化」と「社員の質の向上」について第三者による評価を受けられることで投資効果を得ている。

現在は、「おもてなし経営」にも力を入れ「平成24年度おもてなし経営企業選(経済産業省)」に選ばれ外部からも評価されている。具体的には、地域・社会との関わりの一環として、三富今昔村4「くぬぎの森環境塾」では資源の循環(3R5)と環境保全に「見て」「触れて」感じる体験学習を展開している。

外部認証の活用による業務改善、各CSR事業への取組が社外からの信頼と企業イメージ向上につながっており、結果として売上高も右肩上がりが続いている。

4 同社が運営する里山アミューズメント型テーマパーク。

5 3Rとはリデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の三つのRの総称を指す。

コラム2-4-2

海外進出企業向けツール

海外の需要を獲得するため中小企業の海外展開が拡大する一方で、想定外の様々なリスクに直面し、事業継続に支障をきたすケースも発生している。このような状況を踏まえ本コラムでは、既に海外進出している企業やこれから海外展開を目指す企業の海外事業における課題を克服する一助となるツールを紹介する。

(1)中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)

中小企業の海外展開は加速傾向にあるが、現地での経営環境の変化等に対応するため、進出先での事業再編(事業の縮小・撤退、第三国への移転等)に取り組むケースも増加している。中小企業庁では、海外での事業再編に取り組んだ中小企業の事例(28事例)を収集し、併せて、海外事業の再編を行うに際して留意すべき事項、中小企業の海外事業再編動向について取りまとめ、2015年6月に公表した6。

(2)中小企業のための海外リスクマネジメントマニュアル

海外進出に当たっては進出国のリスク事象を調査し、対処を検討する必要がある。中小企業の情報不足、ノウハウ不足を補うために、独立行政法人中小企業基盤整備機構は海外リスクマネジメントマニュアルを2016年3月に公表した。海外リスクマネジメントの具体的な方法と海外進出企業が直面する可能性が高い21のリスクについて対策を紹介しており、付属のテンプレートに沿って作業することにより、リスクマネジメントのPDCAサイクルの運用が可能となる。