2 BCPに係る取組の現状

■BCPの認知度

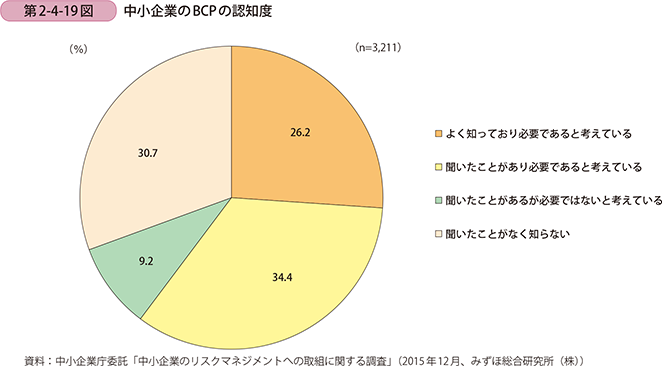

中小企業はBCPについてどのような認識を持っているのであろうか。第2-4-19図は中小企業のBCPについての理解度を示したものである。「よく知っており必要であると考えている」と「聞いたことがあり必要であると考えている」を合わせると約6割を占める。他方で「聞いたことがあるが必要ではないと考えている」、「聞いたことがなく知らない」と回答した企業が4割弱も存在しており、中小企業のBCPに対する意識にはばらつきがあることが分かる。

|

第2部 中小企業の稼ぐ力

|

2 BCPに係る取組の現状

■BCPの認知度

中小企業はBCPについてどのような認識を持っているのであろうか。第2-4-19図は中小企業のBCPについての理解度を示したものである。「よく知っており必要であると考えている」と「聞いたことがあり必要であると考えている」を合わせると約6割を占める。他方で「聞いたことがあるが必要ではないと考えている」、「聞いたことがなく知らない」と回答した企業が4割弱も存在しており、中小企業のBCPに対する意識にはばらつきがあることが分かる。

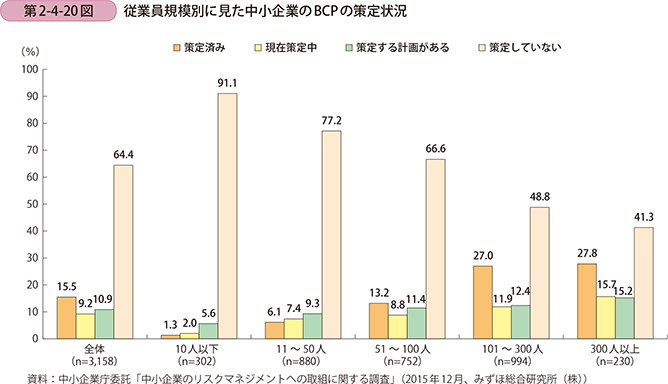

■BCPの策定率

第2-4-20図は中小企業におけるBCPの策定状況を従業員規模別に比較して見たものである9。全体では、15.5%の企業がBCPを「策定済み」と回答している一方で64.4%の企業が「策定していない」と回答しており、BCP策定への取組は不十分であるといえる。第2-4-19図で示したBCPの認知度では「よく知っており必要であると考えている」、「聞いたことがあり必要であると考えている」と回答した企業は約6割いるものの、BCP「策定済み」である企業は少なく、特に従業員規模が小さな企業ほど「策定済み」と回答した企業の割合が低くなっている。このことからBCP策定の必要性は認識しているものの、日々の経営活動における優先順位が低く、BCP策定に至っていない企業が少なからず存在していることが分かる。

9 大企業のBCP策定状況については付注2-4-1を参照。

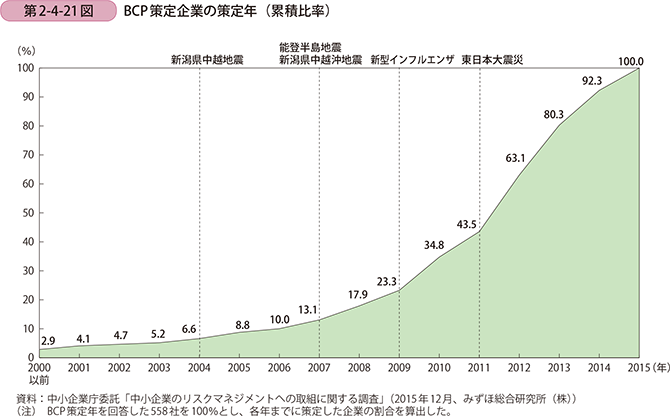

第2-4-21図は、BCPを策定した企業の策定年と主な災害等の発生を見たものである。2015年時点でBCPを策定済みと回答した企業を100%とし、各年までに策定した企業の割合の推移を示している。

我が国でBCPに注目が集まったのは、米国同時多発テロが発生した2001年頃であるが、実際に策定に至った企業はごく僅かであった。その後も大規模災害が発生しているもののBCPを策定した企業の大幅な増加はなく、東日本大震災が発生する前の2010年時点でBCPを策定していた企業の割合は34.8%に過ぎず、2011年以降に策定した企業の割合が65.2%と約3分の2を占めている。近年ではBCPを策定する企業は増加傾向にあるがまだ十分とはいえず、今後時間の経過とともに震災で得た教訓について風化する恐れもある。自然災害が多く、企業を取り巻く環境の変化により多様なリスクが想定される我が国においては、今後もリスクへの対応をより強固にしていくことが重要である。

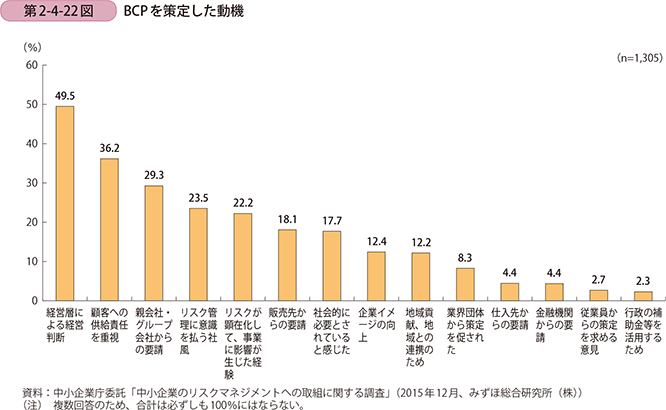

■BCP策定の動機

企業はどのような背景でBCP策定に至ったのであろうか。第2-4-22図はBCP策定済みの企業にBCPを策定した動機や背景について確認したものである。「経営層による経営判断」という回答が49.5%と最も多くなっており、次いで「顧客への供給責任を重視」が多い回答となっている。BCPの取組を進めていく上では経営者が供給責任を果たすことを重要な経営課題の一つであると認識し、リーダーシップを発揮して対策を進めていくことが重要であろう。また、「親会社・グループ会社からの要請」、「販売先からの要請」という回答も多く、外部からの要請を契機にBCP策定に至った企業も一定数存在している。

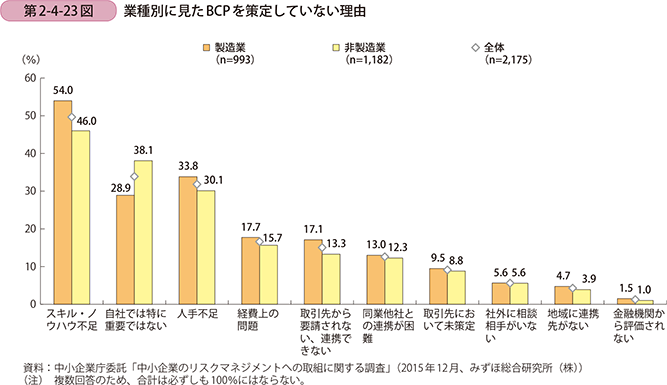

業種別にBCPを策定していない企業にその理由を確認したものが第2-4-23図である。全体では「スキル・ノウハウ不足」が49.8%と最も多い。業種により差が顕著に出ているのは「自社では特に重要ではない」で、非製造業では4割弱が回答しており、製造業よりも重要度の認識が低いことが分かる。サプライチェーンの観点から見ても個社の取組で終わらせることなく、取引先、同業他社と連携することでより効果が高まるが、「取引先から要請されない、連携できない」、「同業他社との連携が困難」という回答が2割弱存在している。

■BCP策定に当たって

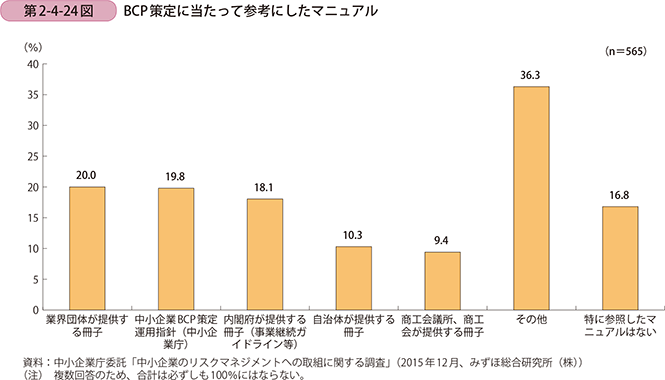

企業のBCP策定を支援するため、様々なツールが公開されている。第2-4-24図はBCPを策定する際に参考にしたマニュアルを確認したものである。「業界団体が提供する冊子」が20.0%と最も多く、次いで「中小企業BCP策定運用指針」、「内閣府が提供する冊子」が多い回答となっている。他方で、「特に参照したマニュアルはない」と回答した企業が16.8%存在する。

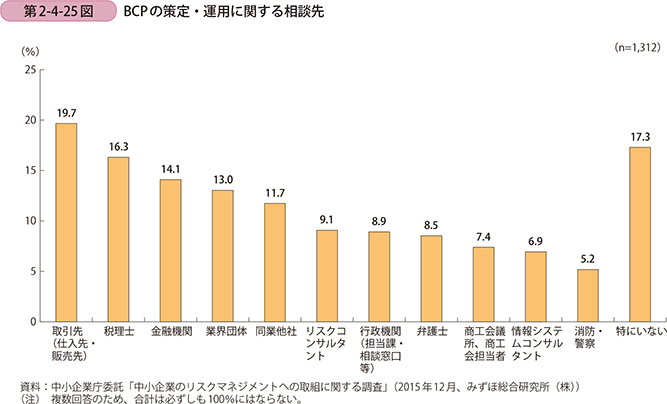

また、第2-4-25図は、BCPを策定、運用していくに当たり相談した機関を示したものである。「取引先」、「税理士」、「金融機関」が約2割と多く、事業活動を行っていく上で関わりが深い機関が相談先として選択されていることが分かる。他方で、2割弱の企業が「特にいない」と回答している。

このように、マニュアルや支援機関が存在している一方で、第2-4-23図で見たように、BCPを策定していない理由としては、スキル・ノウハウ不足がいまだに最も多いことを踏まえれば、中小企業にとっては、マニュアルや相談先があったとしても策定するメリットが分からないため着手していないという可能性や、既存のマニュアルや支援機関の認知度や分かりやすさに課題があるといった可能性が推察される。

コラム2-4-4

BCPに基づく投資

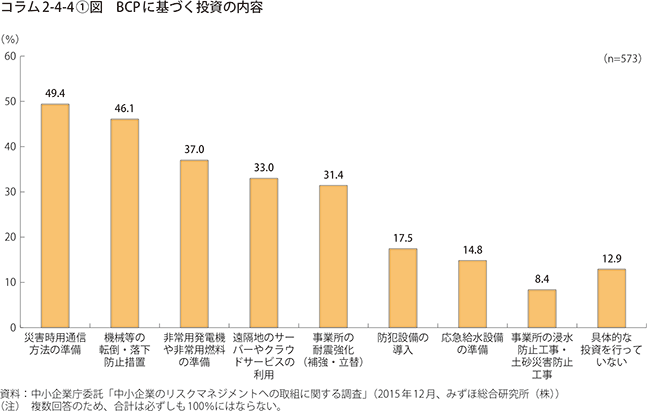

BCPに基づく体制整備には資金を必要とするものもあるが、具体的にどのような投資を行っているのであろうか。コラム2-4-4〔1〕図を見ると緊急時に必要な情報を確保するための「災害時用通信方法の準備」の回答が49.4%と最も多い。次いで、地震発生時の施設の損壊に備える「機械等の転倒・落下防止措置」、「事業所の耐震強化」や被害を軽減するための「非常用発電機や非常用燃料の準備」、「遠隔地のサーバーやクラウドサービスの利用」等の投資が多くなっている。

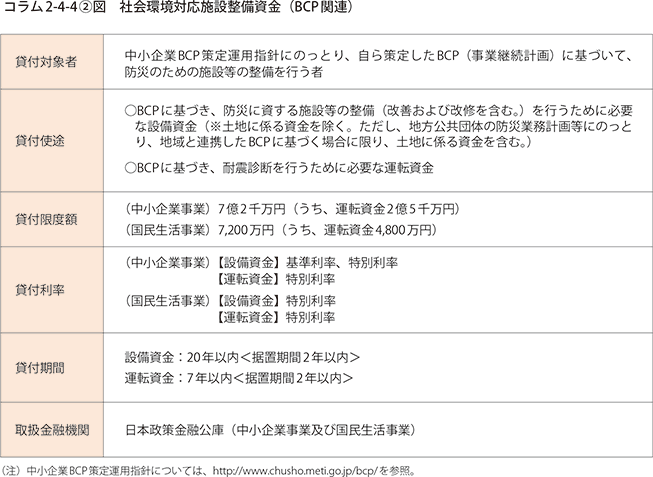

BCPに基づく投資の必要性を認識していても、規模が小さな企業では資金面での課題を抱える企業が多い傾向にある。株式会社日本政策金融公庫では、BCPに基づいた施設整備に必要な資金の融資制度を用意し、災害等による事業中断を最小限にとどめるためにBCPを策定している中小企業を支援している(コラム2-4-4〔2〕図)。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |