2 中小企業・小規模事業者を取り巻く人材の動向

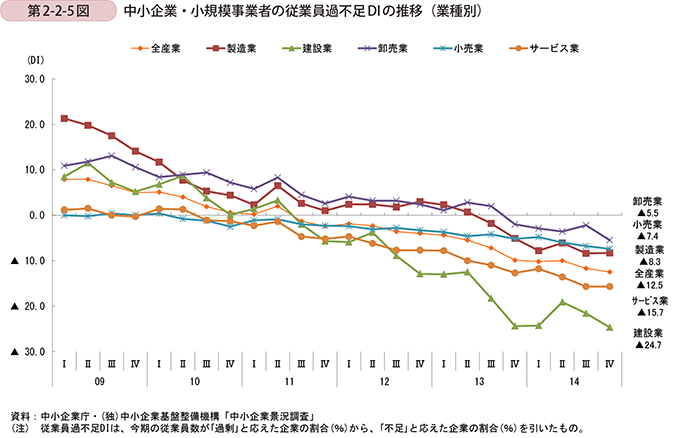

続いて、我が国における、中小企業・小規模事業者の従業員の過不足感をDI値(今期の従業員の水準について、「過剰」と答えた企業の割合(%)-「不足」と答えた企業の割合(%))を経年推移から確認する(第2-2-5図、リーマン・ショック前後の推移については前掲の第1-2-10図を参照)。従業員の過不足感は、2009年以降は緩やかに過剰感が解消され、2011年では全産業においてDI値がマイナスに転じ、その後は不足感が強まっていった。そして、足下では、人材の不足感が過剰感を大きく上回る状況となっている。さらに、業種別の従業員の過不足感を見ると、サービス業や建設業においてその傾向が顕著である。この要因としては、昨今の人口の高齢化に伴う医療・福祉関連の労働需要や、復興需要及びオリンピックに向けた建設業の労働需要の強まりなどが考えられる。こうした人材不足は、景気回復基調の中で、中小企業・小規模事業者の健全な成長の阻害要因となる可能性がある。

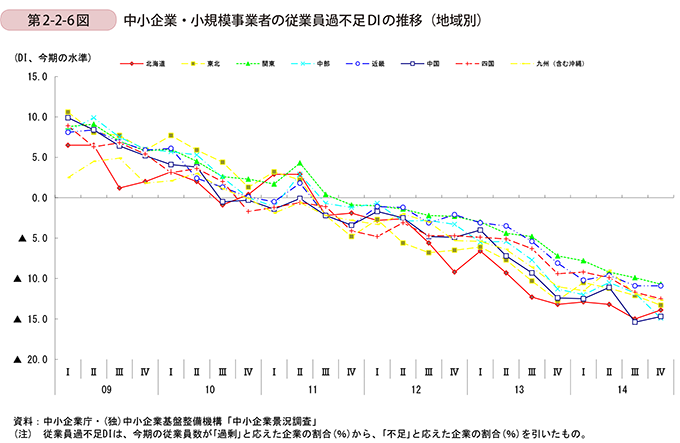

また、こうした人材の不足感を地域ごとに見た場合、中国地方や北海道において相対的に強いが、総じて全国的に人材の不足感の強まりが確認できる(第2-2-6図)。

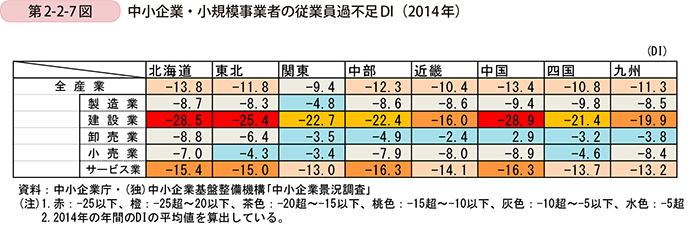

さらに、足下の2014年の従業員の過不足感を業種別かつ地域別に確認する(第2-2-7図)。縦軸の業種別に見ると、建設業やサービス業において不足感が顕著である一方、製造業、小売業、卸売業においては、不足感は依然として残るものの、その程度が少ないことが確認できる。また、横軸の地域別に見ると、北海道や中国地方において不足感が高い一方、関東地方や近畿地方においては相対的に不足感が弱い傾向にある。

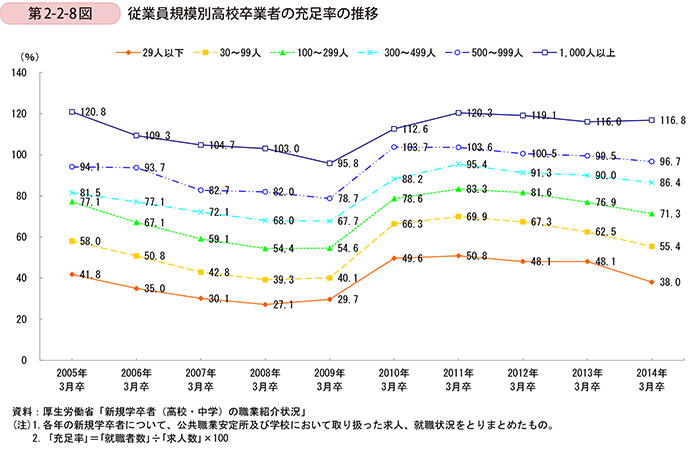

次に、人材の不足感を別の指標から見てみよう。第2-2-8図は、中小企業・小規模事業者における高校卒業者に対する求人の充足率1を示しているが、全体として、リーマン・ショック後に充足率が改善したものの、その後は若干の減少傾向にあることが分かる。企業規模別に見ると、規模が小さくなるにつれて顕著に充足率が減少し、29人以下の企業では、足下において充足率が38.0%となっており、中小企業・小規模事業者が人材を十分に確保できていない現状が見て取れる。

1 充足率とは、求人数に対する充足された求人の割合を示す指標である。

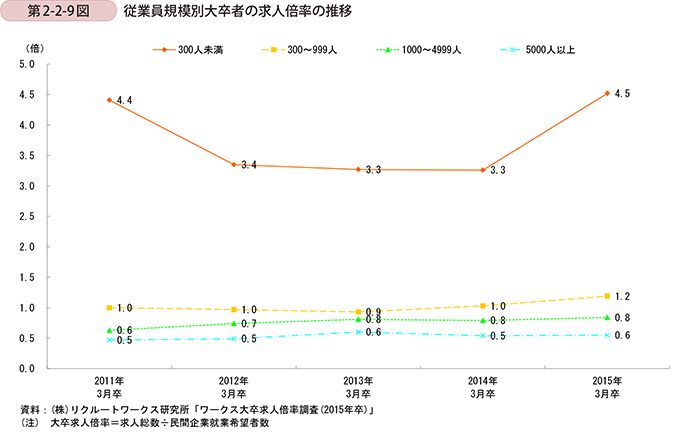

第2-2-9図は、過去5年間の企業規模別の大卒者の求人倍率(求職者数に対する求人数の比率)の推移を示しているが、従業員が300人以上の企業においては求人倍率が1.0倍程度で推移し、求人数と求職者数が均衡している一方で、300人未満の企業においては、その数値が3.0~4.0倍で推移し、足下では4.5倍と上昇傾向にあることが分かる。このように、従業員規模の大きな企業に求人が集中する一方で、従業員規模が小さい企業において求人倍率が顕著に高く、高校生と同様に、中小企業・小規模事業者において大卒者の採用に関しても厳しい状況であることが分かる。

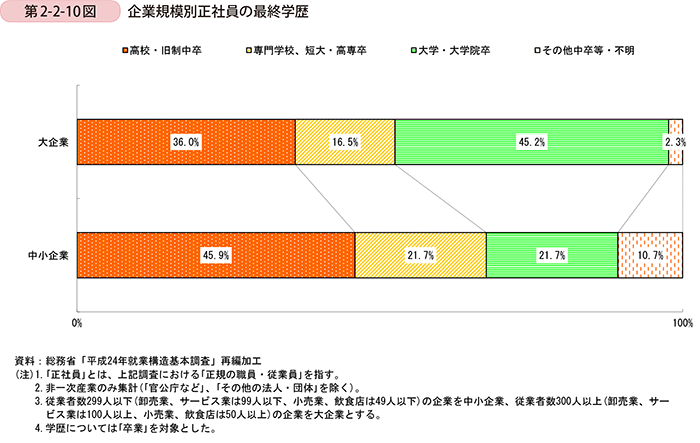

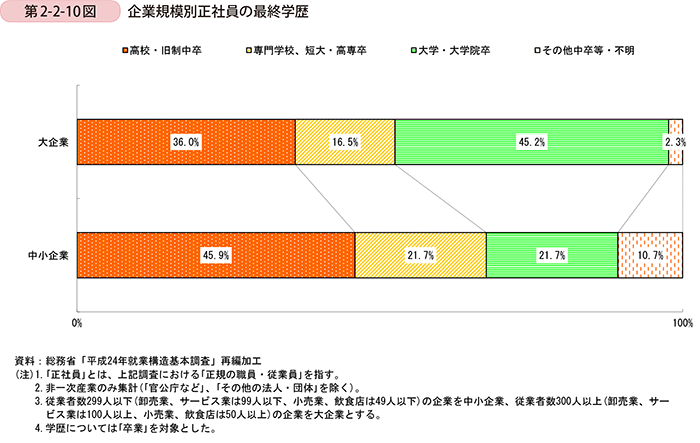

続いて、中小企業・小規模事業者で働く正社員の最終学歴を見たものが、第2-2-10図である。大企業では、大学・大学院卒業者の割合(36.0%)が最も高い一方で、中小企業・小規模事業者では高校卒業者の割合(45.9%)が最も高くなっており、中小企業・小規模事業者の人材採用において高校卒業者の存在が重要であることが分かる。しかしながら、前掲の第2-2-9図で確認したように、昨今、中小企業・小規模事業者は従業者のほぼ半数を占める高校卒業者の確保に苦慮しており、また、大卒者に関しても十分に確保できておらず、こうした事由が中小企業・小規模事業者の人材不足感の強まりの背景にあるものと推察される。

これまで、中小企業・小規模事業者における人材不足の深刻化に関する実態を見てきたが、次にこうした事象の要因について概観する。

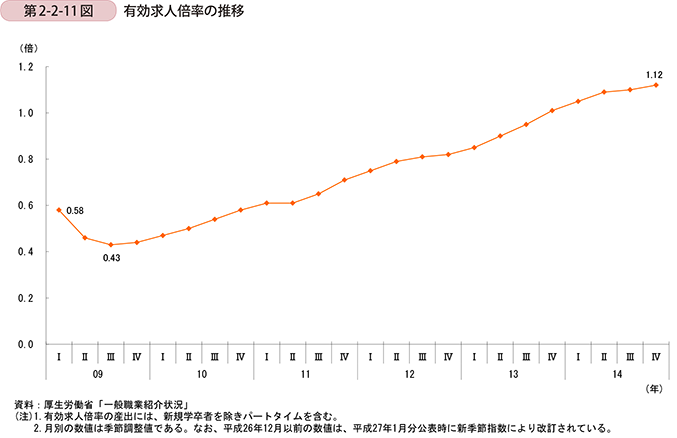

まず、景気の動向に関して、第一部で確認したように、我が国の景気は緩やかな回復基調にある。こうした中、有効求人倍率2を見ると、2009年の第三四半期において0.43まで下落したが、その後回復基調に転じ、足下では1.1前後で推移しており、有効求人数が有効求職者数を超過する状況となっている(第2-2-11図、リーマン・ショック前後の推移については、前掲の第1-1-12図を参照)。地域の中小企業・小規模事業者が景気回復の実感を確かなものとしていくためには、企業の重要な経営資源である人材の供給不足を解消することは重要であると言える。

2 有効求人倍率とは、有効求職者数に対する有効求人数の比率を表した経済指標である。

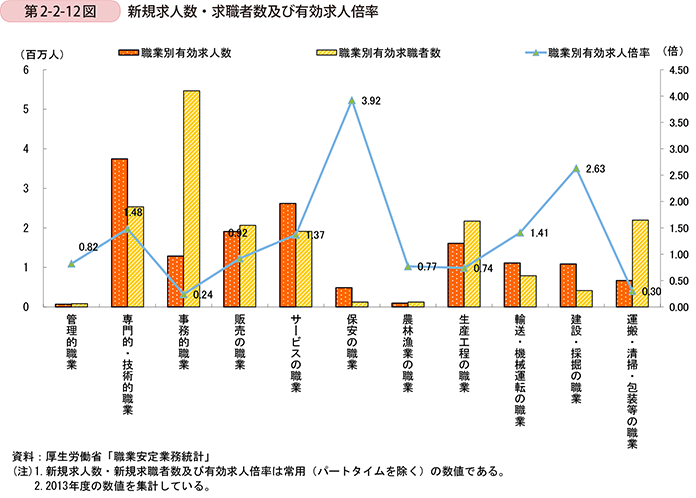

次に、雇用のミスマッチを二つの観点(職業別、雇用形態別)から見ていく。まず、職業ごとの有効求人倍率を見ると、職業によって大きな違いがある(第2-2-12図)。保安の職業や建設・採掘の職業に関しては有効求人倍率がそれぞれ3.92倍、2.63倍と高くなっている一方、事務的職業や運搬・清掃・包装等の職業に関しては0.24倍、0.30倍と低くなっている。こうした職業ごとの有効求人倍率の相違は、求人数と求職者数の職業に関するミスマッチの存在を表している。

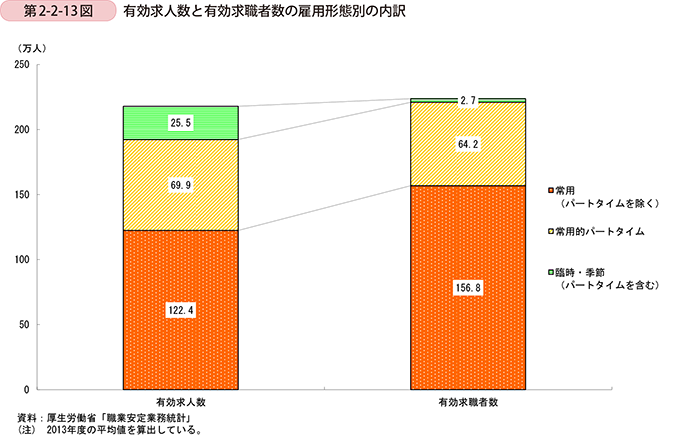

雇用のミスマッチの二つ目として、雇用形態が考えられる(第2-2-13図)。全体では有効求人数(217.9万人)と有効求職者数(223.7万人)はほぼ均衡しているが、雇用形態ごとに見ると、常用(パートタイムを除く)は有効求職者数(156.8万人)に比べて有効求人数(122.4万人)が少なく、常用的パートタイムや臨時・季節(パートタイムを含む)においては有効求人数が有効求職者数を上回っている。すなわち、雇用形態別に見ても、雇用のミスマッチが存在している。

以上から、雇用について、職業や雇用形態に関してミスマッチが存在することが、人材の不足感が強まっている要因の一つであることがうかがえる。

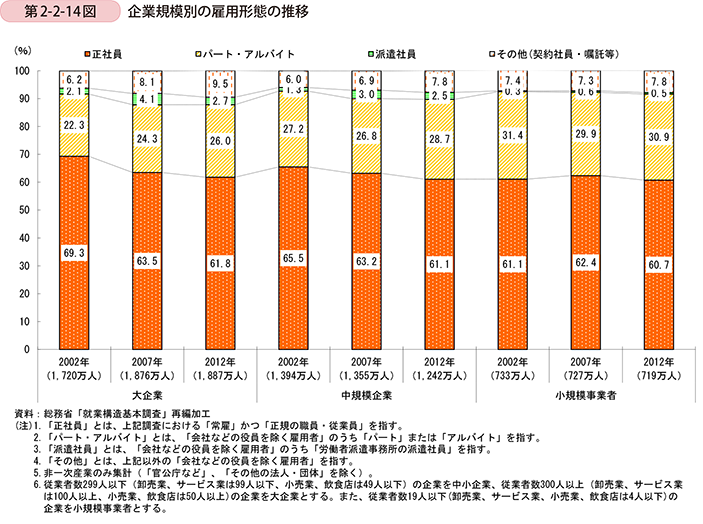

第2-2-14図は、雇用形態を企業規模別に見たものである。正社員・非正社員比率を見ると、中規模企業の正社員比率は2012年においては61.1%、小規模事業者は60.7%となっている一方、大企業では61.8%となっており、大企業の方が若干正社員比率は高いことが分かる。2002年から2012年までの推移を見ると、小規模事業者と比べて、大企業と中規模企業において正社員比率が低下していることが見て取れる。他方、パート・アルバイトやその他(契約社員・嘱託等)の割合が増加傾向にあり、雇用形態が変化していることが確認できる。

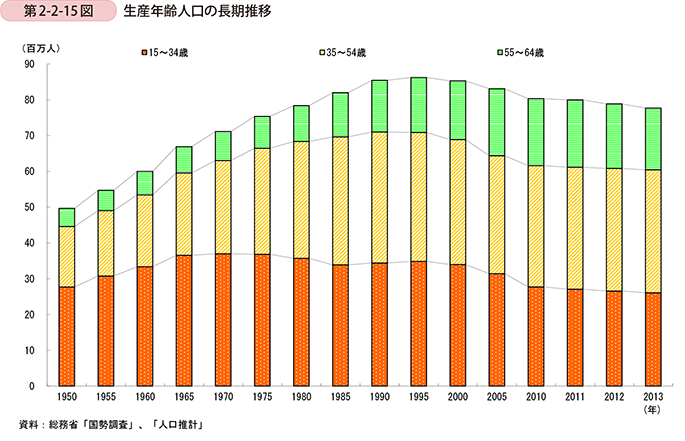

次に、中長期的な人材不足の要因として、生産年齢人口(15~64歳人口)の減少を見ていく。生産年齢人口の時系列での推移を第2-2-15図から見てみると、90年代半ばから生産年齢人口は減少傾向にある。さらに、その構成を見ると、15~34歳人口の割合の減少が著しい一方で、55~64歳人口の割合が増加傾向にあることから、生産年齢人口の減少と高年齢化が同時に進行している。

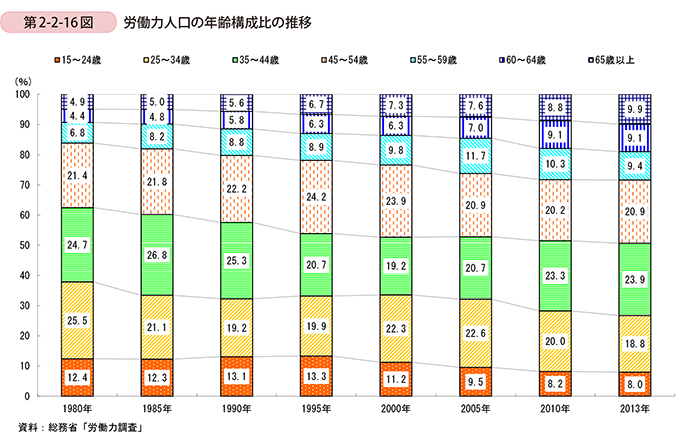

労働人口の年齢構成比を見てみると、1980年から現在に至るまでの変化として、若者が減少するとともに、シニアが増加する傾向にあり、労働力人口の高年齢化の進展が改めて確認できる(第2-2-16図)。

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」によると、こうした傾向は今後も続くことが推測されており、生産年齢人口の減少や労働力の高年齢化が人材不足に与える影響は拡大することはあれ、縮小することは考えにくい。こうした状況下において人材不足を解消していくためには、短期的な人材不足の解消に向けた対症療法のみならず、中長期的な展望を見据えて、多様な人材の活用を促進していくことが必要であると考えられる。

コラム2-2-1

女性の活躍推進に向けて

生産年齢人口の減少や高年齢化が進展する中、我が国経済の潜在的労働力として女性に注目が集まっており、女性が活躍できる社会環境づくりの重要性が高まっている。

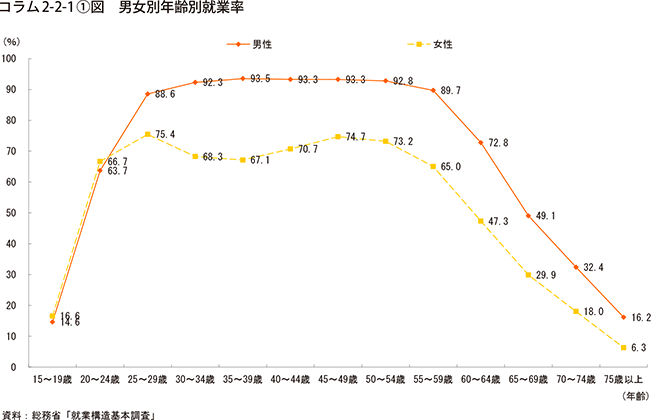

コラム2-2-1〔1〕図は、男女別の年齢別就業率を示したものだが、女性の就業率の特徴として、男性と比して20代前半までは就業率はほぼ一致しているが、20代後半において就業率が伸びず、さらに、30代において就業率の減少が見て取れる。こうした20代後半から30代にかけての女性の就業率の減少は、一般にその形状から「M字カーブ」として認識されており、女性の活躍を促進する際に、「M字カーブの解消」が一つの目標となっている。

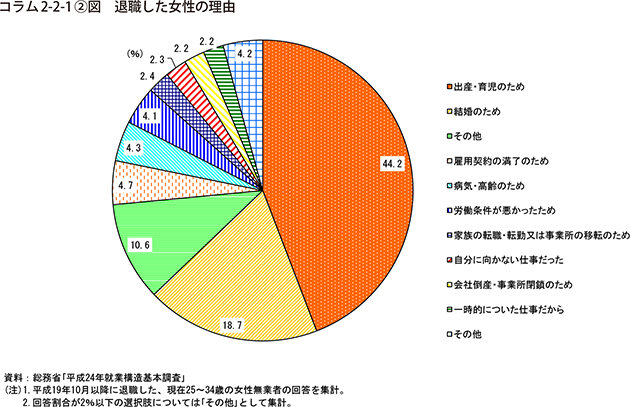

まず、M字カーブの存在理由を明らかにするために20代後半から30代前半において退職した女性の退職理由を見ていく(コラム2-2-1〔2〕図)。退職理由として、「出産・育児のため」(44.2%)、「結婚のため」(18.7%)が大きな割合を占めている。女性にとって、結婚や出産・育児は大きなライフイベントであり、仕事を継続するか否かの判断において、退職を選択する女性が多いことがM字カーブの大きな原因であることが分かる。

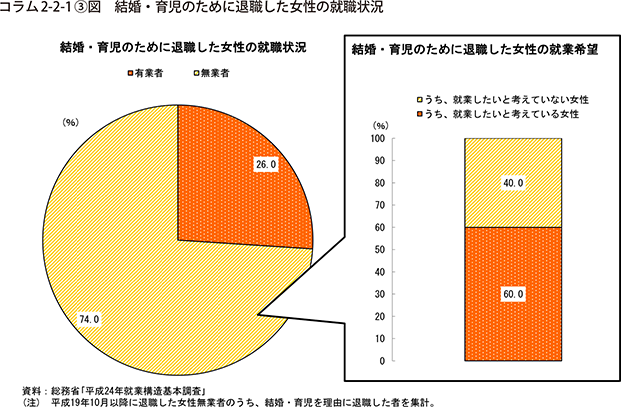

次に、結婚や育児を理由に退職した女性のうち、どの程度が現在就業しており、また、現在就業していない者が就業を希望しているかを見ると、復職して仕事についている者(有業者)は26.0%にとどまっている。他方で、仕事には就いていないが、就業を希望する者は60.0%にのぼり、就業への高いニーズがあることが分かる(コラム2-2-1〔3〕図)。

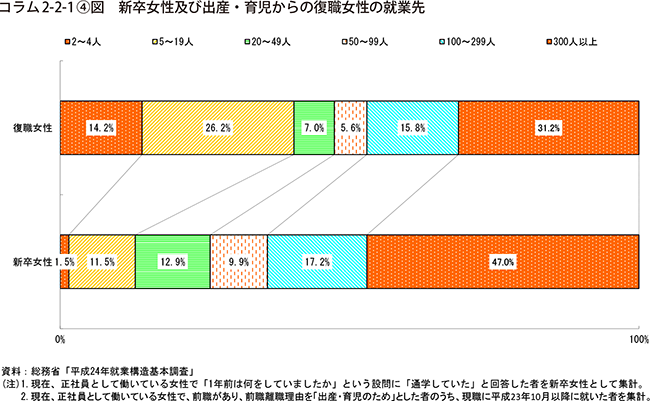

出産・育児を理由に退職した後に復職した女性が就労した企業規模を見たものが、コラム2-2-1〔4〕図である。復職先企業の過半数が従業者99人以下の企業である一方、新卒女性の就職先では、従業者規模が100人以上の企業が64.2%を占めることからも、復職先として中小企業・小規模事業者が選ばれている実態が浮き彫りになる。

これまで、復職した女性の就業先として中小企業・小規模事業者が重要な役割を果たしていることを確認してきたが、以降は、視点を変えて企業側から女性従業員の雇用の実態を確認していく。

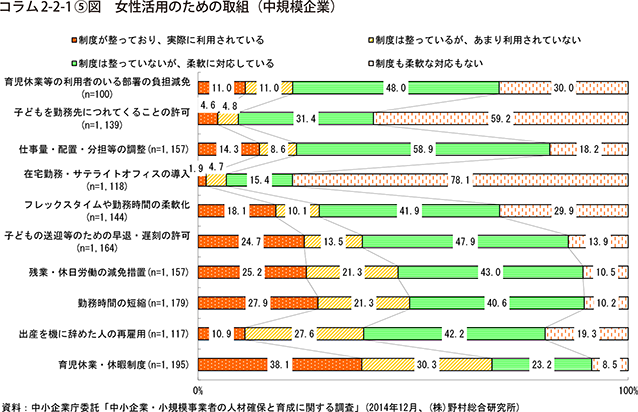

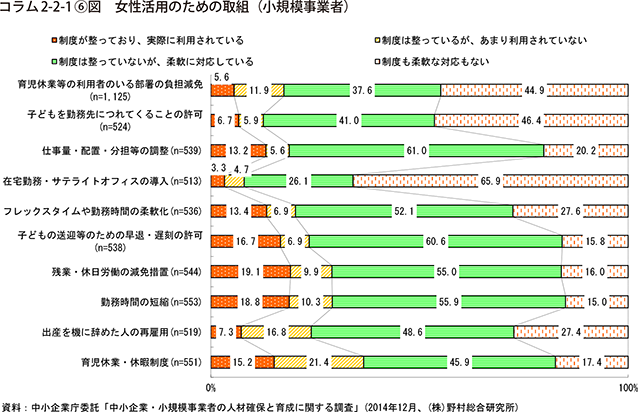

まず、企業側が、女性従業員が働きやすい環境を整備するために行っている取組を、コラム2-2-1〔5〕、〔6〕図から見てみよう。中規模企業・小規模事業者ともに、全体的に、制度はないが柔軟に従業員の状況に応じた対応をしていることが見て取れる。他方で、個別の取組について見ると、「育児休業・休暇制度」や「勤務時間の短縮」、「残業・休日労働の減免措置」、「子どもの送迎等のための早退・遅刻の許可」といった項目では制度が整っているという回答が一定割合を占めているが、「在宅勤務・サテライトオフィスの導入」、「子どもを勤務先につれてくることの許可」については、制度が整っているという回答は僅かである。規模ごとの特徴を見ると、小規模事業者においては「制度も柔軟な対応もない」と回答した割合が、中規模企業に比べて多いことが分かる。ただし、「子どもを勤務先につれてくることの許可」については、唯一小規模事業者において中規模企業よりも取組が多く行われている傾向にあることから、小規模事業者においては、従業員の家族も含めた顔の見える関係性ができていることが示唆される。

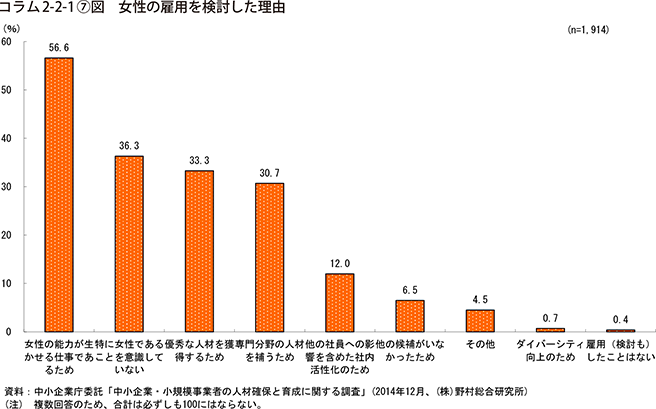

最後に、コラム2-2-1〔7〕図から、中小企業・小規模事業者が女性の雇用を検討した理由について見てみよう。「女性の能力が生かせる仕事であるため」が56.6%と最も高い割合であり、女性の能力を評価した採用が行われていることが分かる。次いで、「特に女性であることを意識していない」(36.3%)、「優秀な人材を獲得するため」(33.3%)と、男性と同じ基準において、優秀な人材を確保する過程の中で人材を選んだ結果として、女性を採用した企業も多く存在する。

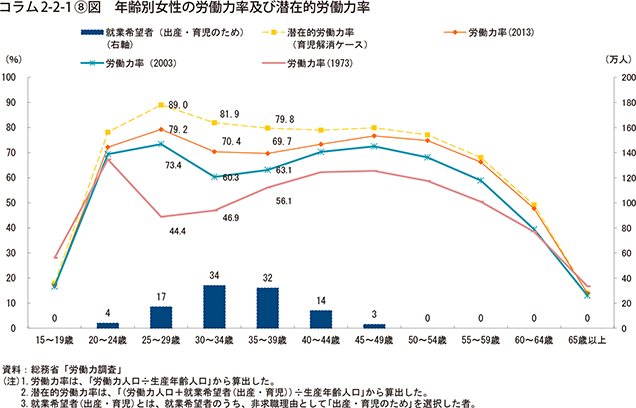

このように、昨今「女性の活躍」を促進する動きがある中で、中小企業・小規模事業者は女性が活躍する場、特に、出産や育児で退職をした女性の復職の場として大きな役割を担っている。翻って、中小企業・小規模事業者から女性従業員の確保を見ると、男性にはない視点を持つ優秀な人材として女性を認識し、女性確保に向けて様々な取組を行っていることも確認できた。こうした女性活躍に向けた、企業と人材の両者の動きが実を結び、女性の就業率に関する問題として言及される「M字カーブ」が徐々に解消されてきていることが、コラム2-2-1〔8〕図より分かる。今後の女性活躍の推進の動きや出産や育児等のサポートの充実化に伴い、女性の復職しやすい環境が整えば、労働力率3は「潜在的労働力(育児解消ケース)」の指標程度まで漸近する可能性がある。そのためにも、女性の活躍が我が国経済の将来を考えるに当たり不可欠であるという共通認識を改めて持ち、社会風土を変えるところから取り組む必要があると考えられる。

3 15歳以上人口に占める労働力人口(就業者+完全失業者)の割合を示す指標。

本コラムにおいては、女性活躍に関して、M字カーブの存在を確認した上で、その解消に向けて、中小企業・小規模事業者の役割に焦点を当てた分析を行ってきた。中小企業・小規模事業者は女性が働きやすい環境を整備するために様々な取組を行っており、また、女性の復職先として多く選択されていることが分かった。今後、生産年齢人口が減少することを考えると、就業希望を持つ潜在的な女性労働力の活躍の場を増やすことが必要であり、女性の雇用の担い手として、中小企業・小規模事業者は引き続き重要な役割を担っていくことが期待される。

事例2-2-1. 日本プレス工業株式会社

女性が活躍するプレス加工

神奈川県茅ケ崎市の日本プレス工業株式会社(従業員74名、資本金2,245万円)は、ベアリング等の小型部品のプレス加工業を営む企業である。

プレス加工というと巨大な機械を駆使して重量のある金属を加工する「男の仕事」というイメージが強いが、同社のプレス作業現場には22名もの女性従業員が働いている。同社の和田氏(取締役副工場長)によると、女性従業員が働くことで企業全体の作業効率が上がるだけでなく、職場環境が綺麗に保たれ、雰囲気が明るくなるという。

現在では女性を積極的に採用する同社も、2000年頃まではプレス加工という仕事の特性を考え、新卒採用では男子学生を中心に採用していた。ある年の3月、全く男子学生が採用できずに困っているところに、近隣高校の就職担当者から女子学生の採用を持ちかけられた。男性だけが働く職場に女性を採用することに対し、社内に少なからずの反発はあったが、最終的に採用担当者の和田氏が責任を持つという条件で採用を決断した。

実際に女性従業員が職場で働き出すと、社内の女性に対する考えが変化していき、採用に否定的だった者も、その実直な働きぶりを認めざるを得なかった。加えて、和田氏によると女性を採用することで二つのメリットがあったという。

一つ目は、男性と比較して女性従業員は生産性が高いことである。勤務態度が良く、作業への集中力が高いため、単位時間当たりの生産量は男性と比較して女性の方が多い。

二つ目は、職場環境が改善し人間関係が良好になるということだ。女性の特徴として、職場美化に関する意識が高く、細かいところに気がつく点があり、女性従業員が勤務するようになってから、工場内が綺麗に保たれるようになった。また、それまで殺伐としていた工場内の雰囲気が明るくなり、従業員の人間関係がより良好になった。

他方で、女性を採用するためには、ハード面・ソフト面での環境整備が必要になる。同社では女子学生の採用を機に、職場環境の整備を行っている。

ハード面では、女性用トイレの整備や安全措置の仕組みの強化を行った。それまでも大事を防ぐための安全管理は行ってきたが、女性が働くことになってからは、プレス機器の周りを安全柵で覆うなど、小さな怪我でも未然に防止できるように安全措置の仕組みを強化した。

また、ソフト面では、育休や半休等、子育てをしながらでも働き続けられるような制度に加え、女性従業員が社内で相談しやすい環境を作ることに配慮したという。例えば、同社では1年半の育児休暇を認めており、子供の病気や学校からの呼び出しがあった際に家庭を優先できるように遅刻、早退等に対しても柔軟に対応しているという。また、女性を採用する際には1人ではなく、複数名を同時に採用することや、先輩女性正社員だけでなく、女性パート従業員に対しても女性従業員の相談役になるようあらかじめお願いすることで、女性ならではの悩みに対しても応えられるように工夫している。

和田氏は、「女性だからできない、やらせない、という思い込みは不要である。」と語る。更に、「人それぞれに向き不向きがあることと同様に女性が得意な点、苦手な点が存在する。それを見極めた上で、それぞれに適した職場に配属すれば男性以上に活躍できることもある。」と続ける。同社において女性の能力を活かす取組は広がりを見せており、プレス作業の国家資格を取得する女性従業員も登場し、今後は管理職登用も検討中とのことである。

事例2-2-2. 有限会社ゼムケンサービス

女性の力を引き出す女性視点の空間づくり

福岡県北九州市の有限会社ゼムケンサービス(従業員9名、資本金2,000万円)は、1993年に設立された一級建築士事務所であり、住宅・商業施設等の設計やデザインを行う。従業員9名のうち6名が女性であり、女性活用が進みにくい建築業界において、女性の感性や視点を活かしたデザインを強みと捉え、事業を展開している。

女性活用を積極的に行うようになったきっかけは、2006年に従業員の新規募集をかけたところ、子育て中の女性建築士から複数の応募があったことである。子育てをしながら働くという事情から、労働時間を短縮する必要性を感じ、ワークシェアリングを導入することで、一級建築士(母親)とインテリアデザイナー(母親)の2名を採用した。採用してみると、短時間勤務であっても十二分な成果をあげることが可能であり、また、働く母親の姿を子どもに見せることで子どもの成長に好影響を与える効果があることから、現在に至るまで積極的に女性従業員を採用している。

また、同社は女性の能力にも注目している。同社では代表取締役籠田淳子(こもりたじゅんこ)氏が自らデザイン塾を開催して人材育成に取り組むとともに、女性建築デザインチームを組成し「女性視点のブランディングによる繁盛づくりまちづくり」を推進している。さらに、本業の家屋や商業施設の設計に加えて、地域への貢献も大切にしている。こうした活動の一つに、北九州市の商店街、魚町銀天街のタウンマネージメントが挙げられる。子育て中の母親、障害児を育てる母親、独身の女性デザイナー等がプロジェクトに参加し、それぞれの生活者視点をまちづくりに活かすため、商店街のお店の紹介やお店に関する気付きを発信するとともに、「車椅子で魚町銀天街」のイベント活動や「誰からも愛されるまち、魚町銀天街」というアイデンティティーを生み出すなど、その活動は多岐にわたる。

籠田氏は「女性活躍が比較的遅れている建築士業界において、女性が活躍するチャンスは多い。女性の強みである生活者視点やこまやかな気遣い等を活かして、今後も事業を展開していきたい。」と語る。

コラム2-2-2

外国人留学生の活躍

国内における人口減少が今後継続して進展することを考えた場合、国内の潜在的労働力に目を向けることに加えて、外国人労働者を労働力として国内に取り込むことも重要な選択肢の一つである。そこで、以下では外国人労働者、とりわけ、国内で就学し日本文化になじみ、また、語学能力が高い外国人留学生の日本における就業状況を見ていく。

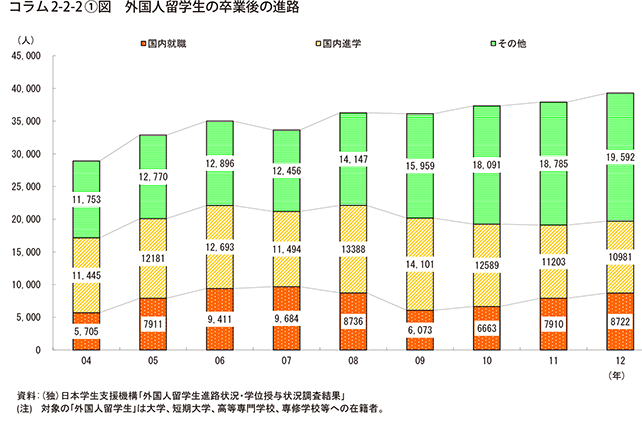

まず、外国人留学生の卒業後の進路について見ていく(コラム2-2-2〔1〕図)。外国人留学性は増加傾向にあり、2012年においては39,295人となっている。他方で、そのうち国内に就職する者は8,722人にとどまっており、一部にとどまっていることが確認できる。

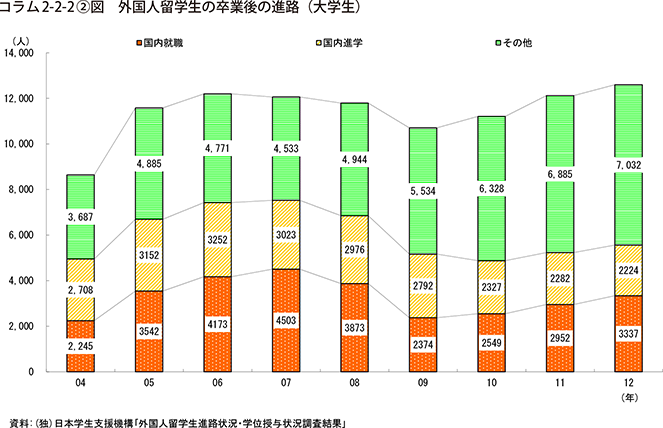

外国人留学生のうち、大学生について見たものが、コラム2-2-2〔2〕図である。2004年以降、増加傾向で推移したものの、2008、2009年にはリーマン・ショック等の影響を背景に減少した。その後は徐々に回復し、2012年では12,593人となっているが、このうち国内に就職する者は3,337人であり、3割弱にとどまっている。

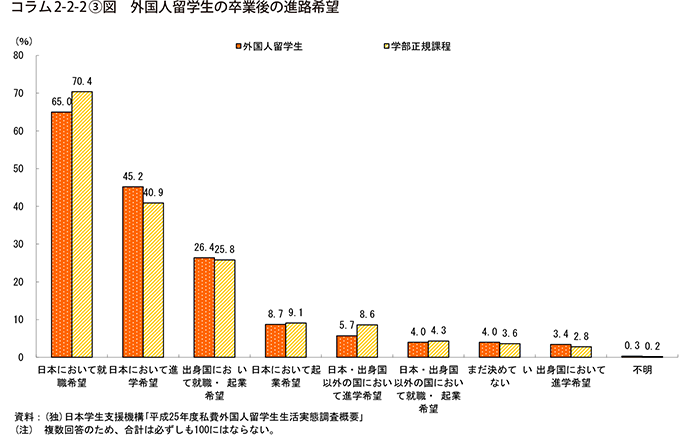

続いて、外国人留学生から見た卒業後の進路希望について見たものがコラム2-2-2〔3〕図であるが、「日本において就職希望」が最も高く、外国人留学生は日本における就業希望が強いことがうかがえる。

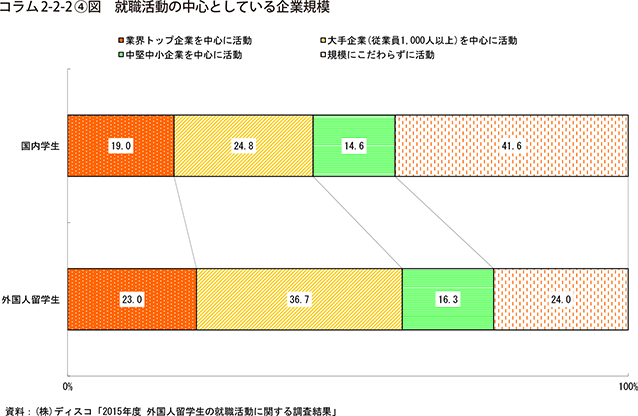

ただし、外国人留学生が就職活動の中心としている企業について見てみると、大企業が59.7%となっており、国内学生の43.8%に比べて高い割合となっている。中小企業・小規模事業者もまた外国人留学生の有効な就職先であるということを、中小企業・小規模事業者が自ら発信していくことで、より優秀な人材確保につながっていくものと期待される(コラム2-2-2〔4〕図)。

これまで、供給側(人材)から外国人労働者の雇用について見てきたが、続いて、需要側(企業)から見た外国人労働者の雇用に関する意向について見ていく。

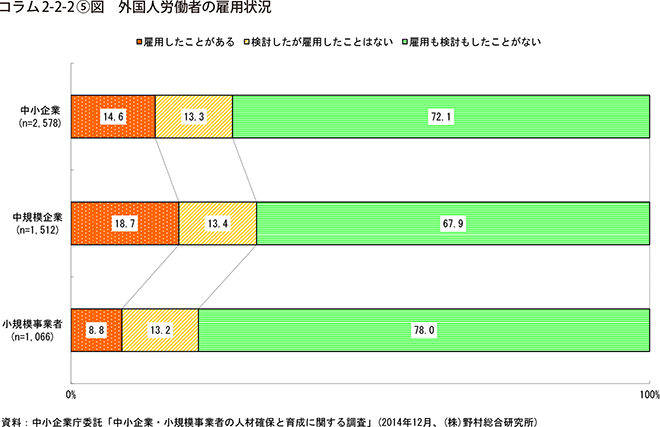

まず、中小企業・小規模事業者における、外国人労働者の雇用、若しくは、雇用の検討の有無について見てみると、「雇用したことがある」と答えた企業の割合は14.6%、「検討したが雇用したことはない」が13.3%となっており、両者を合わせると約3割の中小企業・小規模事業者が外国人労働者の雇用に関心を持っていることが分かる(コラム2-2-2〔5〕図)。

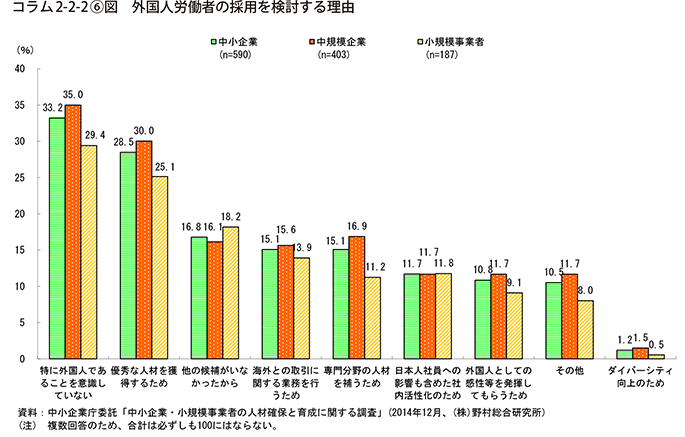

次に、こうした外国労働者を雇用、若しくは雇用の検討をしたことのある中小企業・小規模事業者に対して、外国人労働者の採用を検討する理由について聞いたものが、コラム2-2-2〔6〕図である。「特に外国人であることを意識していない」や「優秀な人材を確保するため」といった回答割合が高く、日本人や外国人といった人種という概念にとらわれず、優秀な人材を確保するために、外国人の採用を検討している実態が推察される。また、「海外との取引に関する業務を行うため」という回答も少なくなく、海外展開に向けて外国人労働者を活用しようとする実態もうかがえる。

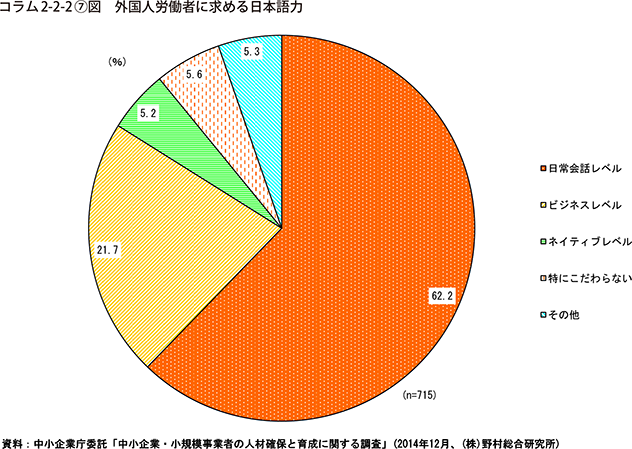

以上で見てきたように、中小企業・小規模事業者の中には、外国人労働者の採用を検討する企業も少なくないが、では、どの程度の日本語能力を外国人労働者に求めているのだろうか。コラム2-2-2〔7〕図によると、「日常会話レベル」が62.2%と最も高く、次いで「ビジネスレベル」が21.7%となっている。こうしたことから、外国人労働者といえども、一定の日本語能力が求められ、最低限のコミュニケーションが取れることはもちろん、仕事における円滑な意思疎通が求められる場合が多いことが分かる。

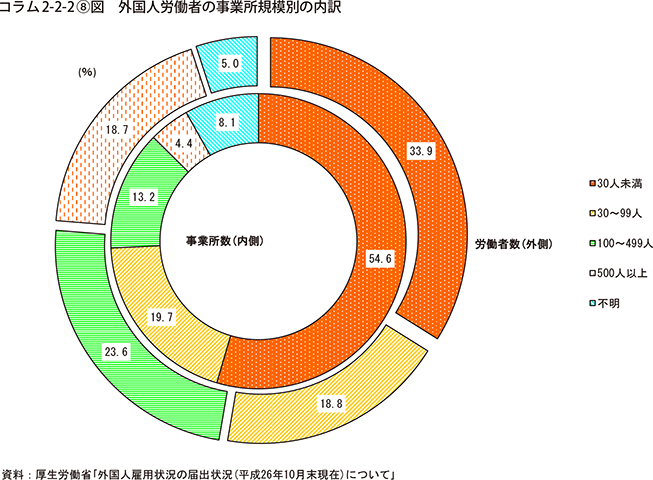

最後に、外国人労働者の労働者数及び外国人労働者を雇用する事業所について、事業所規模別に見ていく(第2-2-2〔8〕図)。従業者数では「30人未満」が33.9%、「30~99人」が18.8%と両者を合わせると半数を超えることが分かる。また、事業所数で見た場合は、「30人未満」が54.6%、「30~99人」が19.7%となっており、従業者数のデータとあわせて、中小企業・小規模事業者が我が国の外国人労働者の雇用における重要な担い手となっていることが分かった。

本コラムでは、外国人留学生の雇用に関して中小企業・小規模事業者の視点から分析を行った。外国人留学生について、日本国内での就職、特に大企業への就職希望が高い一方で、実際に国内に就職する者の割合は必ずしも高くないことが分かった。他方で、中小企業・小規模事業者の約3割が外国人労働者の雇用を検討しており、外国人労働者の雇用に関する中小企業・小規模事業者の需要は少なくない。経営資源が限られた中小企業・小規模事業者においては、できる限り有能な人材を採用したいという意識も強く、日本人か外国人かという概念にとらわれず、優秀な人材を求めた結果として外国人労働者が採用されていることが明らかになった。こうした実態を踏まえた上で、両者のニーズを合致させるような仕組みを整備していくことが求められる。

以下では、実際に外国人労働者を積極的に採用している中小企業・小規模事業者の事例を見てみよう。

事例2-2-3. 株式会社戸畑ターレット工作所

優秀な人材を確保するためのダイバーシティ経営

福岡県北九州市に拠点を構える株式会社戸畑ターレット工作所(従業員130名、資本金2,200万円)は、住宅設備、電力部品、自動車部品を中心に金型設計・製造から鍛造・鋳造、切削加工等を担う製造業である。

同社は、現時点(2015年1月)で、海外拠点を持っておらず、また、海外との取引が中心という訳でもない。しかしながら、パート・アルバイトを含めた従業員数130名のうち、21名を外国人従業員が占めている(正社員3名、技能実習生4名、アルバイト14名)。2015年6月にはさらに実習生6名を受け入れる予定であり、その割合は全従業員数の20%に達しようとしている。

同社が外国人労働者を採用したきっかけは、人手不足を補うために中国人留学生をアルバイトとして採用したことであった。同社の池田部長は、「当初は言葉や文化の違いを懸念する声が、社内において少なくなかったが、実際に働き始めるとそのような懸念は杞憂に終わった。」と言う。「言葉については日本に留学経験のある外国人であれば日常会話は困らないことが多く、また、ビジネス会話は難しいかもしれないが、日本人の学生でもビジネス会話を習得しているわけではないので、入社後に指導するという点で違いはない。文化の違いについては、従業員同士がお互いを尊重しあう気持ちさえ持っていれば解消されることがほとんどだ。」と続ける。

ただし、雇用手続きにおいては気を付けるべきことがある。外国人労働者の採用に際して、在留資格ごとの就労に関する条件を満たした上で、入国管理局から許可を得なければならない。

同社では、留学生の雇用をきっかけに、外国人労働者の雇用に対する抵抗がなくなるとともに、留学生の勤勉さや熱心な勤務態度を高く評価するようになった。現在では、アルバイトや技能実習生だけではなく、外国人労働者を正社員としても雇用している。

同部長は、中小企業・小規模事業者が優秀な人材を確保する手段として外国人労働者の採用を挙げる。「優秀な日本人学生は大企業志向が強い。中小企業・小規模事業者が優秀な人材を確保する上で、外国人労働者にまで視野を広げることは重要である。」と言う。加えて、同社にとっての外国人労働者の雇用の意義について、「当社は、現時点では海外拠点はないが、海外進出のチャンスがいつ巡ってくるかは分からない。ビジネスチャンスを逃さないためにもダイバーシティ経営を推進しておく必要がある。」と語る。

コラム2-2-3

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としている。

この制度は、外国人が出入国管理及び難民認定法に定める「技能実習」の在留資格をもって日本に在留し、技能等を修得する制度で、平成5年に創設された4。

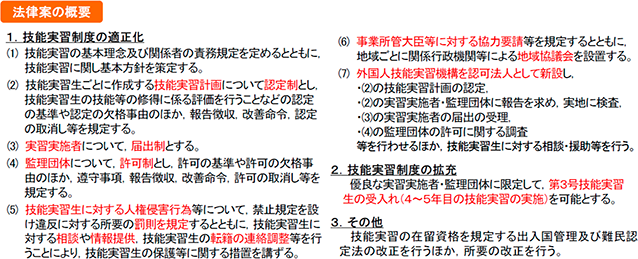

外国人技能実習制度の適正化や拡充を目的として、平成27年3月6日に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」が、法務省及び厚生労働省により共同提出された。当該法律案は、「外国人の技能実習における技能等の適正な修得等の確保及び技能実習生の保護を図るため、技能実習を実施する者及び実施を監理する者並びに技能実習計画についての許可等の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずること」を趣旨としている。

4 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)の統計によると、2013年度におけるJITCO入国支援技能実習生(1号)は40,410人となっている。