第2章 中小企業・小規模事業者における

人材の確保・育成

第1部において、我が国の経済・社会構造の変化、特に、人材に関しては少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少が進展していることを確認した。加えて、最近では、景気の回復基調に伴う労働需要の増加や雇用のミスマッチ等を要因として、中小企業・小規模事業者の人材の量的な不足感は強まってきている。一方で、第2部第1章で確認したように、中小企業・小規模事業者を取り巻く産業構造等の変化に伴い、より自立した主体として経営、事業活動に取り組む必要性に直面する中小企業・小規模事業者にとって、求められる人材像が多様化している。しかしながら、中小企業・小規模事業者には、人材採用の手段・ノウハウや情報発信力等が限られている企業も多く、こうした企業では、人材の不足感が高まる中で、質・量の両面で十分な人材を確保できない状況となっている。

また、企業にとっては人材の確保と並んで、企業の将来を担う人材を育成することも重要であるが、限られた経営資源の中で、こうした人材を育成するためには様々な課題が存在する。

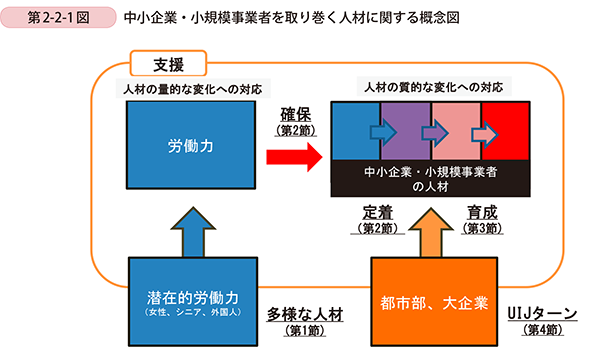

上記の問題意識を踏まえ、本章では、我が国の人材の確保・育成に係る現状分析を行うことで、企業の成長を促し、ひいては企業の帰属する地域の活性化に資する取組に向けた課題を抽出する。具体的には、第1節において、中小企業・小規模事業者の就業構造や昨今の人材を取り巻く動向として人材の過不足感に焦点を当てた分析を行う。その上で、第2節では、中小企業・小規模事業者における人材の確保・定着、第3節では、中小企業・小規模事業者の将来を担う中核的な役割を果たす人材(以下、「中核人材」という。)の育成、第4節では、都市から地方に人材を環流させる取組としてUIJターンに焦点を当てた分析を行う(第2-2-1図)。

第1節 中小企業・小規模事業者における人材をめぐる状況

本節では、我が国の中小企業・小規模事業者における人材の実態を概観した上で、中小企業・小規模事業者の雇用面、特に、女性やシニアといった多様な人材の担い手としての役割に焦点を当てた分析を行うこととする。加えて、最近の中小企業・小規模事業者における人材を取り巻く動向として、人材の過不足感を確認するとともに、その背景にある我が国の景気変動といった循環的要因や生産年齢人口の変化、雇用のミスマッチといった構造的要因との関係について解説する。

1 我が国の雇用における中小企業・小規模事業者が果たす役割

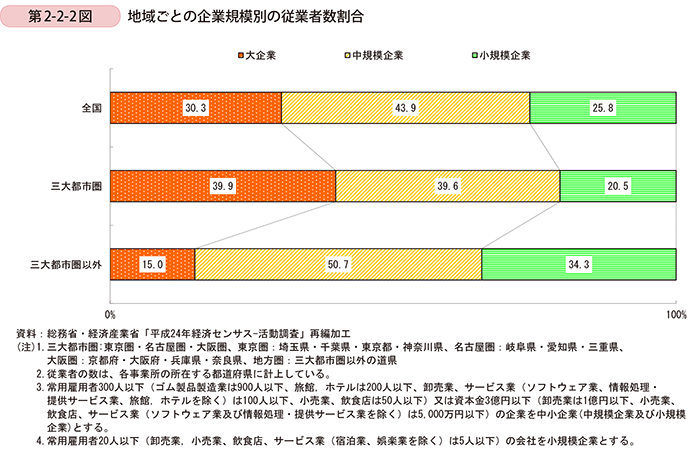

まず、第2-2-2図は我が国における企業規模別の従業者数を見たものであるが、中小企業の従業者数は全体の69.7%を占めており、雇用の担い手として重要な存在であることが分かる。三大都市圏と三大都市圏以外の雇用を比較すると、三大都市圏においては、大企業の従業者数が全体の39.9%と、最も高い割合を占めている一方で、三大都市圏以外においては、中規模企業が50.7%と過半数を占め、次いで、小規模企業が34.3%となっており、大企業の従業者数は15.0%と低い。このように、中小企業・小規模事業者は我が国、とりわけ、三大都市圏以外において雇用の担い手として重要な役割を果たしている。

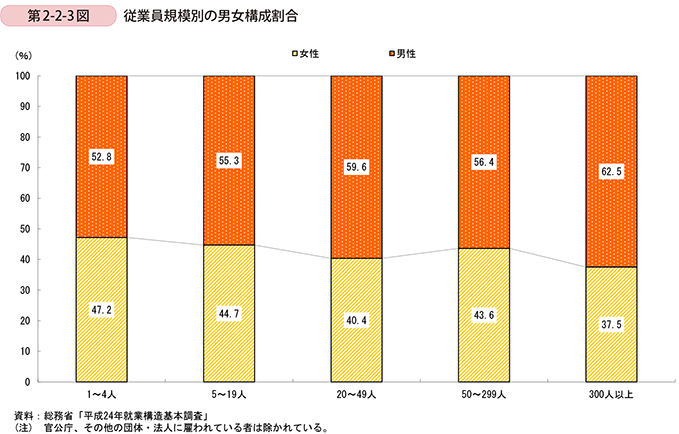

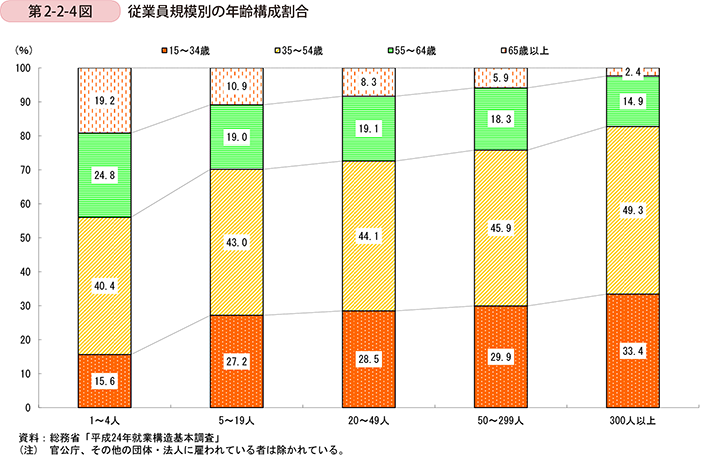

次に、我が国の中小企業・小規模事業者が女性やシニアの雇用に貢献していることを確認する。第2-2-3図は従業員規模別の雇用者の性別を示したものであるが、女性の従業員の割合は規模の小さな企業ほど高くなっており、1~4人の従業員規模の企業においては47.2%を女性が占めている。また、第2-2-4図は従業員規模別の雇用者の年齢を示したものであるが、従業員規模が小さい企業ほど55歳以上の従業員割合が高くなっており、中小企業、特に、小規模事業者が高齢者の雇用の受け皿となっていることが分かる。ただし、高齢者の従業員が多いことは、企業内の従業員の平均年齢が高いことを示唆しており、人材の新陳代謝がおこっていないことの裏返しを意味する可能性もある。

このように、中小企業・小規模事業者が我が国の雇用、特に地方の雇用において重要な役割を果たしており、また、多様な雇用の担い手として、女性やシニアの雇用に大きく寄与している。