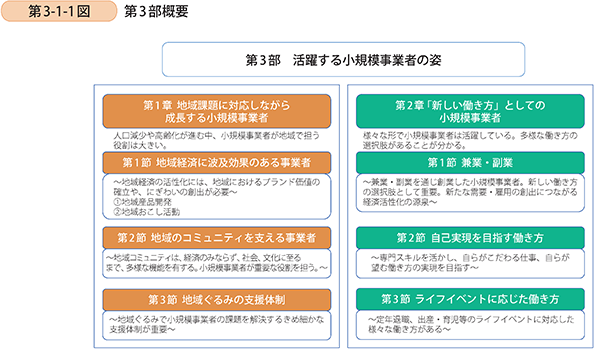

第2部では小規模事業者の労働生産性向上について分析してきた。第3部では、〔1〕地域経済の活性化に資する事業活動を行う小規模事業者の姿、〔2〕新しい働き方として兼業・副業やフリーランスの小規模事業者の姿を見ていく。

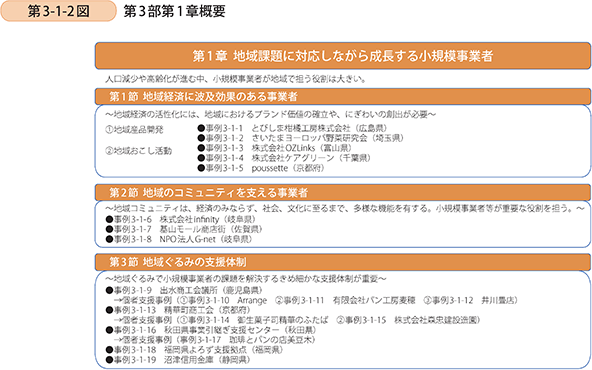

第1章 地域課題に対応しながら成長する小規模事業者

人口の減少、高齢化が進行しており、それらに起因する地域課題が顕在化している。

そのような状況下で地域経済を活性化させるためには、地域のブランド化や、にぎわいの創出が必要であり、小規模事業者がその役割を担っている。

また、地域のコミュニティは、経済のみならず、社会や文化等多様な機能を有してしている。地域コミュニティを活性化させるために、地域住民の暮らしを支える取組を行う小規模事業者等が果たす役割は大きい。

上記のような小規模事業者が持続的な成長を遂げるためには、きめ細かい対応を行う地域ぐるみで総力を挙げた支援が必要である。

本章では、このような背景を踏まえ、まず「地域経済に波及効果のある事業者」について、特に「地域産品開発」、「地域おこし活動」を行う事業者の事例を紹介する。

続いて、「地域のコミュニティを支える事業者」、「地域ぐるみの支援体制」に関する事例として、小規模事業者や支援機関等を紹介していく。

第1節 地域に波及効果のある事業者

1 地域産品開発

事例3-1-1:とびしま柑橘工房株式会社

「農商工連携によるレモンスイーツの開発とレモン産地としてのブランド化に取り組む企業」

広島県呉市のとびしま柑橘工房株式会社(従業員4名、資本金500万円)は、2013年に創業した安芸灘とびしま海道1地域のレモンを使った洋菓子やジャム等を作る食料品製造業者である。

1 安芸灘とびしま海道とは、本州の広島県呉市川尻町から下蒲刈島、上蒲刈島、豊島、大崎下島、平羅島、中ノ島、愛媛県の岡村島までを結ぶ陸路の愛称。

広島県はレモン生産量日本一を誇るが、生産農家は出荷単価の下落(輸入品との価格競争)による収益低下、経営者の高齢化、後継者不足等の問題を抱えていた。また、レモンの規格外品は1kg当たり数十円という低価格での取引となるため、ほとんどが廃棄される状況にあった。

このような産地の窮状を改善すべく、久保聡社長は同社を設立し、旧知のパティシエ秦氏や地元生産農家と連携して、レモンの規格外品を活用した地域ブランド商品を開発した。「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」(小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業2、中小企業庁補助事業)を活用し、レモン果汁を織り込んだメレンゲを「れもんげ」と名付け全国物産展へ出展したところ、その味と独自性が評価され引き合いが殺到し、同社の定番商品となった。

2 商工会・商工会議所等が地域の小規模事業者と連携して行う特産品開発・販路開拓や観光集客の取組等、複数の事業者の売上増大につながる取組を支援する事業。

同社は、レモンの規格外品を正規品に近い価格で買い取っており、それは農協の規格外品の買取価格上昇にもつながり、地域の生産農家全体の収益向上に寄与している。同社は、ほかにもクラウドファンディングを活用した耕作放棄地対策や生産農家の意識改革を図るための視察やシンポジウム開催、空き家を利用した新たな担い手確保等の取組を地域の生産農家や事業者と連携して進めている。

今後の展開に向けて、「日本一のレモン生産地という特徴を打ち出した観光農園化を進め、「レモンの聖地」としてブランド化することで、生産農家をはじめ産地全体を元気にしていきたい。」と久保社長は語る。

事例3-1-2:さいたまヨーロッパ野菜研究会

「小規模な農家とレストラン、地域機関の連携による新しい地域ブランドの創造」

さいたまヨーロッパ野菜研究会は、さいたま市内の農家が彩り豊かなヨーロッパ野菜を栽培し、地元のレストラン等がそれを活用し地域ブランドメニューの開発を進める連携を行う任意団体である。

中心となった農家は、親から事業を承継したばかりの30代の経営者が多く、将来を見据え、事業を成長させるためには、もっと高付加価値な野菜を生産する必要があると考えていた。他方、市内のフレンチやイタリアンのシェフ達は、輸入に頼らずに地産の新鮮なヨーロッパ野菜が手に入れば、地域ブランドメニューの開発等を行いたいと思っていた。2013年に、双方のニーズを聞いた公益財団法人さいたま市産業創造財団が事務局となって、小規模な農家4名に、レストラン経営者、種苗メーカーや卸売業者等が加わって活動を開始した。

同研究会は、意見交換の場として活用されるとともに、野菜や花の種の開発等を手掛けるトキタ種苗株式会社(さいたま市)からは、野菜栽培の技術協力を受けた。また、野菜の配送は、県内レストランへ日々配送を行っている関東食糧株式会社(埼玉県桶川市)の協力を得た。これらの連携により、質の高いヨーロッパ野菜が生産され、それを必要とするシェフへ届き活用される仕組みができ、徐々にヨーロッパ野菜は地域ブランドとして根付いていった。

活動開始から5年を経た2017年現在、取引先レストラン・ホテル等は、県内1,000軒、県外200軒近くに拡大した。栽培面積は0.3ha(2013年)から8ha(2017年)まで拡大し、売上は2013年の100万円から2017年に6,000万円を超える規模に成長した。栽培農家数も7名の新規メンバーが加わり11名に増えた。2016年4月、さいたま市産業創造財団の助言を受けて、事業拡大に対応した生産体制を確立するため、11農家は農事組合法人FENNEL(フェンネル)を設立した。

同研究会を通じて、小規模農家の経営改善も進んでいる。さいたま市産業創造財団は、農家がITツール活用を模索していると知り、財団内の専門家につないだ。専門家は農家へ、栽培履歴の記録や出荷管理ができるスマートフォンアプリ「畑らく日記」の導入支援を行った。エクセルと連動させ、年間数千に及ぶ請求書や納品書作成の効率化等にも結びついている。

事務局の福田裕子氏は、「この活動が、20年後にも収益を生み、自律的に続く仕組みになるよう支援を続けます。小規模な農家やレストランが主体の取組ですが、密な連携をとることで両者の付加価値が向上しています。今後は、ヨーロッパ野菜を「さいたまに来たら美味しい野菜を食べよう」と意識してもらえるような新しい地域資源として成長させていきたいです。」と語る。