2 地域おこし活動

事例3-1-3:株式会社OZLinks

「古民家を活用した宿泊交流施設を拠点に観光客を呼び込み、地域を活性化する企業」

富山県富山市の株式会社OZLinks(従業員1名、資本金800万円)は、古民家を活用した宿泊交流施設を運営している小規模事業者である。

原井紗友里社長は富山市出身で学卒後、中国へ渡り日本人学校の教師として4年間勤めた後に、将来を見据え富山へUターンし、地元のコンサルティング会社に就職した。Uターン当時、北陸新幹線が開業を控え、国内外からの観光客への期待が高まっていたが、伝統文化等の富山らしさが十分に発信できているか疑問を感じ、富山の魅力を伝える会社を起業することを決断した。

独立の準備として、富山県が主催する「とやま観光未来創造塾3」に参加し、半年間岐阜県内の企業でインターンシップとして働き、インバウンドツアーの企画、販売、催行までの一連の業務を経験した。「とやま観光未来創造塾」を修了後、創業地を探す中で、富山らしい伝統文化の根付く富山市八尾町に魅力を感じ、2016年1月当地にて創業した。

3 外国人旅行者の急増やグローバル化のさらなる進展を見据え、次世代の観光を担う人材を育成する富山県の事業。

同社は、明治5年に建てられた内蔵づくりの古民家を改装した宿泊交流施設「越中八尾ベースOYATSU」を拠点に展開している。八尾町では毎年9月1日から3日間「おわら風の盆」が開催され、大勢の観光客で賑わうが、それ以外の時期に観光客はあまり訪れない。通年観光客を呼び込むため、古民家の宿泊事業の他に、外国人向けの文化体験ツアーや、閑散期に「おわら風の盆」の楽しみ方を教えるガイドツアーの運営等も行っている。

「越中八尾ベースOYATSU」の宿泊利用がない日には、施設内のスペースを貸し出しており、観光客の三味線体験やジャズコンサート等の様々なイベントで活用されている。併設されたカフェには地域住民が訪れ、観光客や宿泊客との間に自然と会話が生まれるなどの交流が図られている。八尾町観光の拠点として「越中八尾ベースOYATSU」は機能している。

「越中八尾ベースOYATSUに加え、今年新たに町屋2軒を客室としてオープンする。当社が客室機能を担い、まちの飲食店がレストラン機能を担うなど、まちの観光関連事業者が連携し、八尾町全体でホテルのような機能を実現することで、八尾町の魅力を伝えていきたい。」と原井社長は語る。

事例3-1-4:株式会社ケアグリーン

「アクション映画の撮影を通じ、文化を伝え地域を盛り立てる企業」

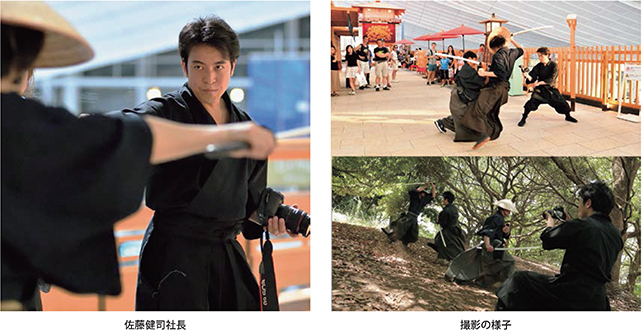

千葉県千葉市の株式会社ケアグリーン(従業員3名、資本金1,000万円)は、プロスタントマンである佐藤健司社長の監督指導のもと、顧客自らが侍や忍者に扮し、アクション映画を撮影するサービス「サムライフィルム」を提供している。

佐藤社長は、13歳からプロスタントマンとして活躍し、「ラストサムライ」等をはじめとする国内外の有名な映画に数多く出演してきた。しかし、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を前に、一スタントマンとしてでは無く、アクションシーンを創り出すクリエイターとしての新たな可能性に挑戦してみたいとの思いが強まった。

同社は1973年に創業し、佐藤社長の父が建設事業を営んできたが、競争激化により経営を続けることが難しくなっていた。そこで佐藤社長は、これまでスタントマンとしての活動を応援してくれた父に恩返しをするため、2015年に事業を承継し、自身の強みを活かすべく現在のサービス事業へ多角化した。

オリジナルの台本を作り、スタント演出を検討し、顧客自身が主人公となるアクション映画を撮影する。袴や足袋等の細部にこだわった衣装や、殺陣に用いる複数の刀を準備し、映画制作に近い環境を整えている。佐藤社長自らが監督として殺陣の指導を行い、敵役にプロのスタントマンを配役し臨場感を高めた撮影は、顧客から好評を得ている。

撮影に当たっては、地域の歴史を伝えることを大切にしている。例えば、亥鼻城(千葉市)を舞台にした撮影では、千葉の歴史をもとにした脚本を作り、顧客は役を演じることを通じて当地の文化を深く知ることができる。

「これまで培ったアクション撮影の経験を活かし、日本の文化を伝えていきます。活動地域を広げ、当地の特色を生かした脚本を作り、文化を伝えることを通じて地域を活性化させていきたいです。今後は自治体や企業との連携も検討します。」と佐藤社長は語る。

事例3-1-5:poussette(プセット)

「地域に合った顧客層の開拓を目指す小規模事業者」

京都府京都市のpoussette(従業員なし、個人事業者)は、がまぐちの制作・販売を行う小規模事業者である。代表の小川大介氏はがまぐち職人として、商品を一つずつ手作りで製作している。

小川氏は、2004年、京都のがまぐち店に就職した。企画営業としての採用だったが、がまぐちづくりを学び、ミシンを踏んで製作に携わることもあった。その後、大手生活雑貨メーカーに転職したが、日々の暮らしを彩る雑貨を自ら制作したいという思いが強まり、起業を思い立った。そこで、勤務を続けながら、オリジナルデザインのがまぐち制作を開始した。

2007年、京都の寺社仏閣で伝統的に開催されている手作り市で、がまぐちの販売を始めた。顧客との会話の中からニーズを掴み、デザインパターンを増やしていった。市での販売実績から、顧客のニーズが高まってきたと判断し、勤め先を退職し、2009年店舗を構えた。店舗は、建替が難しい京都の長屋の利活用に悩むオーナーの声がけを受け、若手クリエイターが集う「あじき路地」に設けた。

小川氏が作るがまぐちは、様々な顧客の日々の生活に溶け込むように、フランスや北欧製の生地、レース・リネン等の素材、オリジナルの縫製パターンを多数用意し、顧客の好みに合わせてオーダーメイドで製作される。米国シンガー社の1925年スコットランド工場製の足踏みミシンを使うことで、使い馴染みしやすい縫い目や質感にもなっている。このようながまぐちは人気を集め、顧客は全国へ拡大した。

2016年、京都の郊外にある一乗寺に移転し、地域に密着しながら営業している。一乗寺は閑静な住宅街であり、そのような環境に調和しながら、ゆったりと接客できる店舗づくりを目指している。近隣にある京都造形芸術大学等から、学生のインターンを積極的に受入れ、起業やものづくりの楽しさを伝える取組を行っている。地域の小規模事業者と商品のパッケージデザインやオリジナル生地のコラボレーションも開始した。

「手作り市から活動を始め、店舗を構えて8年目を迎えます。一人では大変なこともありますが、自分以外誰にもできない仕事で、顧客に喜んでもらっている充実感があります。これからも、がまぐち職人として自己研鑽を続け、顧客や地域の人々の役に立つような取組を行いたいです。」と小川氏は語る。