2 新事業展開の成否の実態

〔1〕新事業展開の成否に係る企業の動向

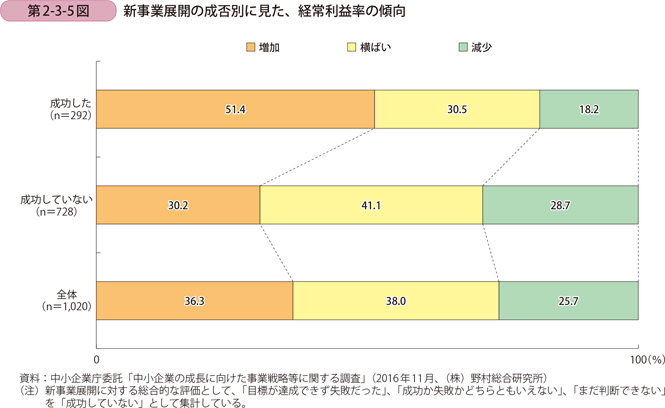

ここからは、新事業展開に成功した企業と成功していない企業の違いについて焦点を当てて分析していく。はじめに、経常利益率の傾向から見ていく。第2-3-5図を見ると、新事業展開に成功した企業で経常利益率が増加傾向にあると回答した企業は51.4%となっている。他方で、新事業展開に成功していない企業では30.2%にとどまっており、新事業展開に成功した企業ほど、経常利益率も増加傾向にあることが見て取れる。

|

第2部 中小企業のライフサイクル

|

2 新事業展開の成否の実態

〔1〕新事業展開の成否に係る企業の動向

ここからは、新事業展開に成功した企業と成功していない企業の違いについて焦点を当てて分析していく。はじめに、経常利益率の傾向から見ていく。第2-3-5図を見ると、新事業展開に成功した企業で経常利益率が増加傾向にあると回答した企業は51.4%となっている。他方で、新事業展開に成功していない企業では30.2%にとどまっており、新事業展開に成功した企業ほど、経常利益率も増加傾向にあることが見て取れる。

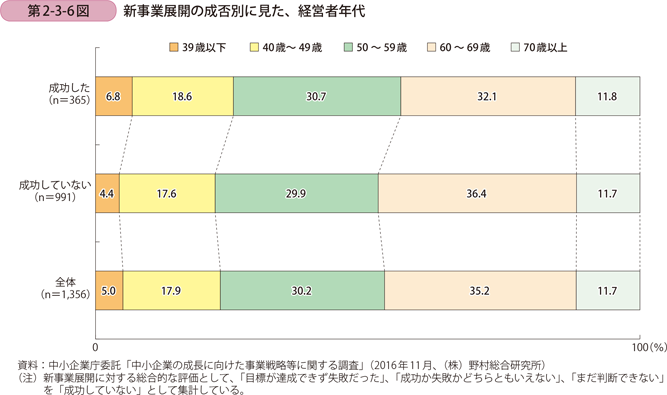

次に、経営者の年代別に新事業展開の成否を確認してみる。第2-3-6図で、新事業展開に成功した企業と成功していない企業を比較すると、成功した企業の方が、若い経営者の比率が高い傾向にある。具体的には、新事業展開に成功した企業においては、59歳以下の経営者の割合は56.1%であるのに対して、新事業展開に成功していない企業では51.9%となっている。

〔2〕新事業展開実施の背景と効果

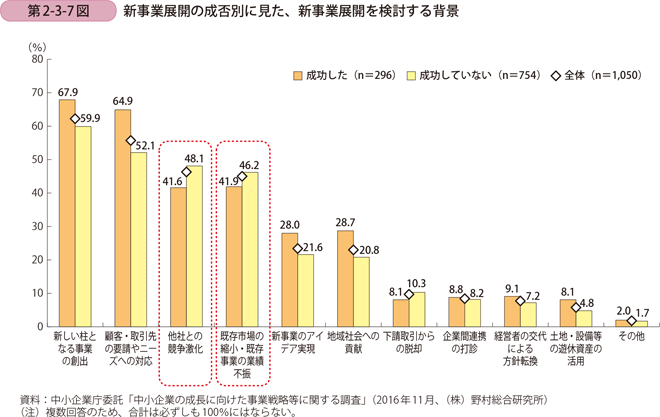

続いて、中小企業が、どのような背景やきっかけで、新事業展開の実施を検討するのかを見てみる。第2-3-7図で、新事業展開に成功した企業と成功していない企業で、その背景を比較してみると、まず、新事業展開に成功している企業では、「新しい柱となる事業の創出」が67.9%、「顧客・取引先の要請やニーズへの対応」が64.9%となっており、新事業展開に成功していない企業よりも回答割合が高くなっている。他方で、新事業展開に成功していない企業に着目すると、「他社との競争激化」が48.1%、「既存市場の縮小・既存事業の業績不振」が46.2%と、新事業展開に成功した企業よりも回答割合が高くなっている。新事業展開に成功していない企業は、市場の縮小や競争激化といった、自社の外部的要因から検討を始めている傾向にあるのに対して、新事業展開に成功している企業は顧客等の外部からの要請に加えて、新たな収益源の確保という自発的な要因により新事業展開を検討する傾向にあることが推察される。

また、中小企業が新事業を展開する分野の選択の際、どのような点を重視しているかを分析する。

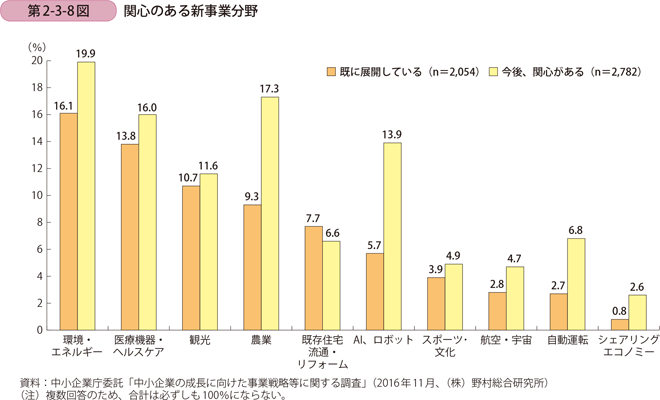

はじめに、新事業展開の成否別に関心のある新事業分野を見てみると、既に展開している分野としては、「環境・エネルギー」や「医療機器・ヘルスケア」が多い傾向にある。他方で、今後、関心のある分野としては、「AI、ロボット」や「自動運転」といった分野が多い傾向にある(第2-3-8図)。

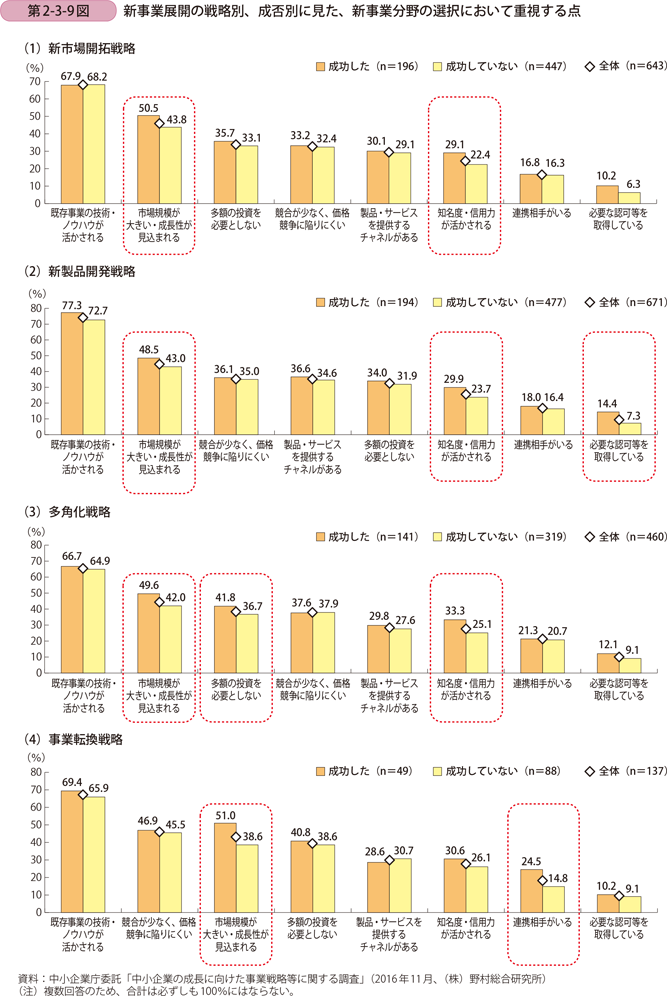

第2-3-9図では、第2-3-1図で示した新事業展開の戦略別及び新事業展開の成否別に、新事業展開の事業分野の選択において重視する点を見ている。同図を見ると、新事業展開の戦略の違いにかかわらず、「既存事業の技術・ノウハウが活かされる」という点や、「市場規模が大きい・成長性が見込まれる」といった点を重視している傾向にある。特に、事業転換戦略においては、「市場規模が大きい・成長性が見込まれる」といった点に関して、新事業展開に成功した企業の方が重視していることが分かる。

戦略別に特徴を見てみると、(1)新市場開拓戦略においては、「知名度・信用力が活かされる」といった点において、また、(2)新製品開発戦略においては、(1)と同様の「知名度・信用力が活かされる」という点のほか、「必要な認可等を取得している」という点、続いて、(3)多角化戦略においては、「多額の投資を必要としない」という点、(4)事業転換戦略においては、「連携相手がいる」という点で新事業展開に成功した企業の方が重視している傾向にある。(3)多角化戦略や(4)事業転換戦略は、他の戦略と比較して、成功する割合が低い7ため、新事業展開の際には、投資額の抑制や連携相手を探すなど、慎重に検討する傾向にあることが示唆される。

7 2016年版中小企業白書では、「社内体制変更による異業種への参入」、「新規子会社設立を伴う異業種への参入」、「M&Aや他社からの事業譲渡を通じた新規事業への参入」の成功割合が他の戦略と比較して低いことを示している。

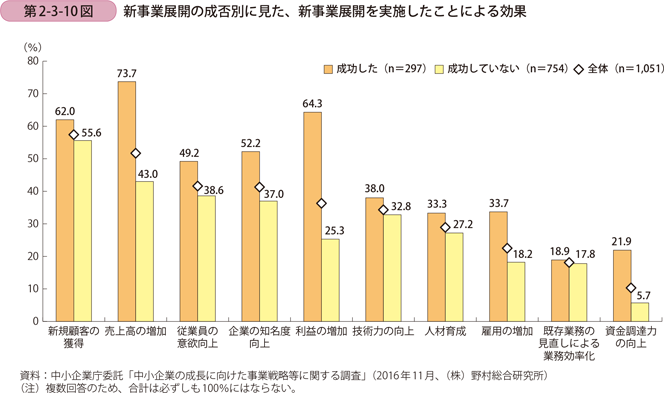

第2-3-10図では、新事業展開を実施したことによる効果を見てみる。同図を見ると、新事業展開に成功した企業は、「売上高の増加」や「利益の増加」といった業績面での効果に加えて、「従業員の意欲向上」、「企業の知名度向上」といった点にも効果を感じていることが見て取れる。

コラム2-3-1

食文化と一体となった農水産品輸出

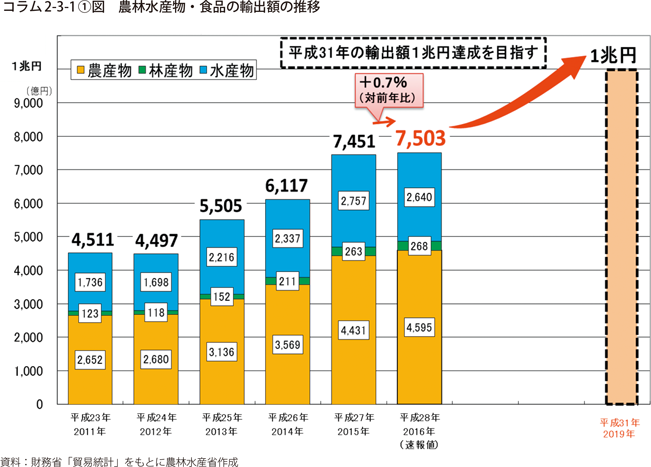

アジアを中心とした新興国では経済成長、人口増加が進んでおり、世界全体の食市場は2009年の340兆円から2020年には680兆円まで倍増すると推計されている8。この市場の獲得を狙い、2016年5月、政府は「農林水産業の輸出力強化戦略」をとりまとめ、官民を挙げて農林水産物・食品の輸出促進に取り組んでいる9。輸出額を2020年までに1兆円とする目標については、「未来への投資を実現する経済対策」(2016年8月閣議決定)において、目標達成時期を2019年に1年前倒しすることとした。

8 農林水産省「日本食・食文化の海外普及について」(平成26年9月)。

9 農林水産省HP「平成27年農林水産物・食品の輸出実績」より。

同戦略では、海外における日本食の高い人気をてこに、食文化と一体的にプロモーションを図っていくことをアクションの一つに掲げている。地域の資源と文化を背景とした付加価値の高い食品の海外販路拡大につながれば、地方の中小企業にとっても大きなチャンスになり得る。

中小企業庁では平成28年度に食文化発信を販路拡大につなげている海外の取組について調査10を実施した。例えばイタリアは、地中海性気候を活かして生産したオリーブ油、ワインに加え、パスタ類等、「イタリア料理」として誰もが思い描く産品を中心に、食文化と一体となった輸出を推進している。また、食分野の産業連携により更なる輸出の促進につなげようとしている。

10 中小企業庁「平成28年度国内外の食及び食文化等の発信拠点に関する調査」(平成28年9月)。

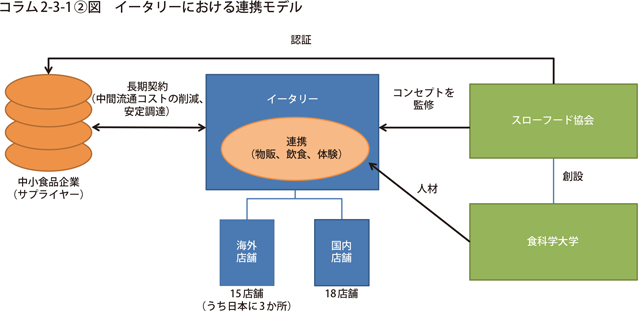

その一つとして、イタリアの食文化を軸に、「買う(販売)・食べる(飲食)・学ぶ(体験)」の三つの事業を融合させた新たなビジネスモデルを展開するEATALY Distribution S.r.l.(以下、「イータリー」という。)(イタリア食材の小売・外食事業、従業員数約1,400人、資本金1,533万ユーロ、年商2.1億ユーロ)11が注目されている。イータリーは2007年にトリノに1号店を開店した後、2008年には東京に、2010年にはニューヨークに進出。現在はイタリア国内に18店舗、海外に15店舗を展開している。

11 資本金は2013年末時点。2013年12月の平均為替レート1ユーロ=1.37ドルで換算している。

イータリーでは、国際NPOであるスローフード協会12の理念を取り入れ、その傘下の食科学大学から人材を受け入れている。また、スローフード協会の認定する産品をはじめ、地域性のある高品質な商品について、食品生産者と直接、長期契約を締結している。主要な加工食品はイータリーの海外店舗でも販売しており、海外での認知度・販売経験の乏しい食品生産者に輸出ノウハウの提供も行っている。

12 スローフードという考え方は、1986年にイタリアのカルロ・ペトリーニが提唱。ファーストフードに対して唱えられた考え方で、その土地の伝統的な食文化や食文化を見直す運動。スローフード協会はトリノに本部を持ち、現在150カ国以上10万人以上の会員を持つ。

イータリーと取引をしている中小食品企業、Michelis Egidio S.n.c.(菓子・パスタ製造、資本金90,000ユーロ、年商1,300万ユーロ)では、売上の15~18%が海外での販売であり、2018年にはこれを20%まで、2020年には50%まで高めたいとの目標を立てている。現在の主な輸出先は米国、ドイツ、ブラジルであり、更に輸出先を増やすことを検討している。Michelis Egidio S.n.c.の経営者からは、中小企業にとって海外での販路開拓のハードルは高いが、イータリーの海外店舗に出店し、海外の顧客に商品の良さを対話と五感で訴える工夫を行ったことにより、海外での新たな取引の拡大につながったとの話が聞かれた。

日本文化・食文化と一体化した販売拠点に関しては、クールジャパン機構の出資を活用し、株式会社マエタクと長崎県の企業等によるコンソーシアムが米国カリフォルニア州に展開する「日本茶カフェ」が、三越伊勢丹グループがマレーシアに展開する「ジャパンモール」が、それぞれ2016年にオープンするなど、民間の動きが活発化している。今後、こうした拠点が海外でのブランド力を高めることにより、日本の中小食品企業にとってのプラットフォームとなることが期待される。

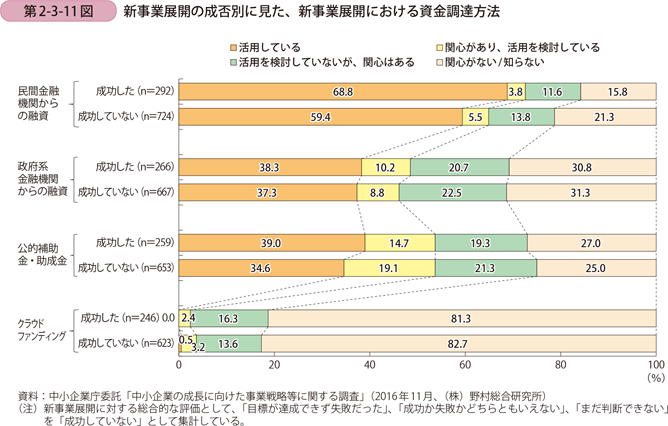

〔3〕新事業展開の資金調達方法

ここからは、新事業展開に係る資金調達方法について確認してみる。第2-3-11図を見ると、民間金融機関からの融資が最も多く、続いて政府系金融機関からの融資、公的補助金・助成金となっている。近年、注目されているクラウドファンディングについては「活用している」及び「関心があり、活用を検討している」、の回答を合わせても3%程度であり、中小企業の新事業展開の際の資金調達手段としては活用されていないことが分かる。

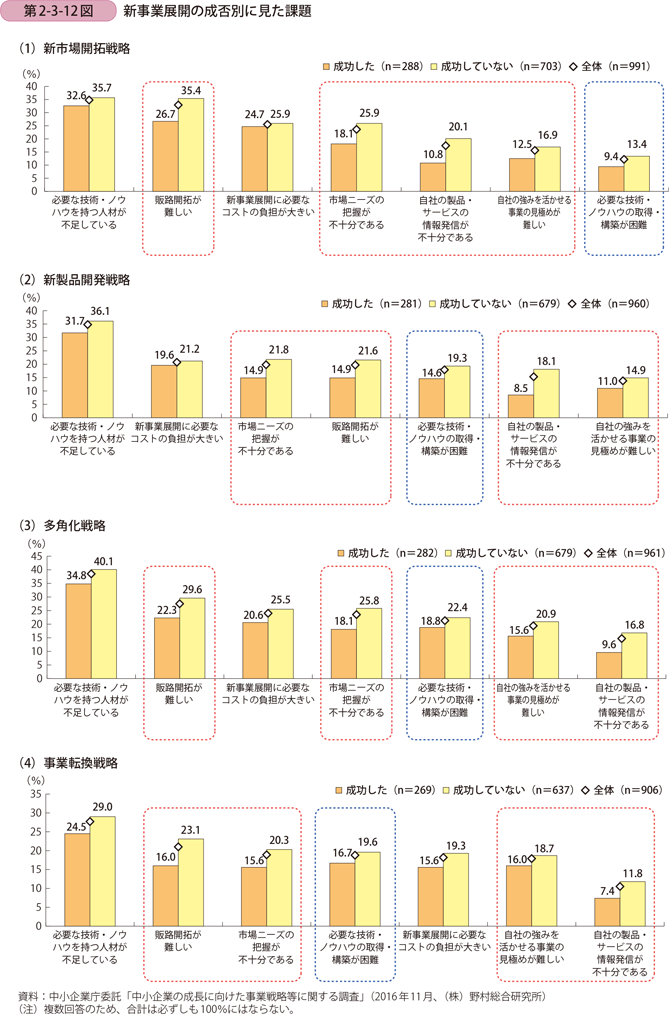

〔4〕新事業展開の成否別に見た課題

第2項の最後に、新事業展開の成否別及び戦略別に課題を見てみる(第2-3-12図)。全体的な傾向を把握すると、戦略にかかわらず、人材不足、コストの負担、販路開拓の難しさ13といった課題が多く挙げられている。続いて、戦略別に課題を見てみると、新市場開拓戦略においては、市場ニーズの把握や情報発信の不十分さ、強みの活用の見極めの難しさ、といった課題が挙げられている。新製品開発戦略においては、市場ニーズの把握や情報発信の不十分さのほか、必要な技術・ノウハウの習得の難しさ、といった課題が挙げられている。また、多角化戦略や事業転換戦略においても、市場ニーズの把握及び情報発信の不十分さや、強みの活用の見極めや必要な技術・ノウハウの習得の難しさ、が課題となっている。

13 2015年版中小企業白書では、販路開拓の課題は人材に関する課題に次いで、マーケティングに関する課題が多いと分析している。

次に、新事業展開の成否別に見ると、新事業展開の戦略別に少しずつ傾向は異なるが、新事業展開に成功していない企業では、市場ニーズの把握や、自社の強みの活用、情報発信といった、マーケティングに関する項目で、課題と感じている割合が高くなっており、マーケティングに関する取組状況の違いが、新事業展開の成否の差につながっている可能性が示唆される。マーケティング活動については、第3節で詳しく分析する。次項では、マーケティングに関する取組のほかに、新事業展開に取り組む中小企業にとって課題となっている、「必要な技術・ノウハウの取得・構築が困難」という項目の解決策につながる、研究開発の実態について分析していく。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |