3 研究開発活動への取組と課題

〔1〕研究開発活動への取組実態

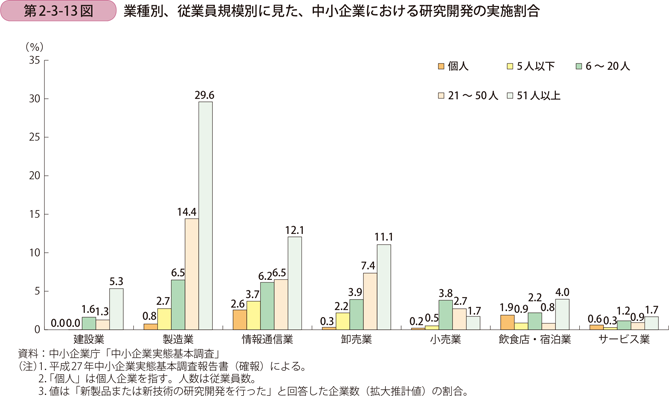

第3項では、中小企業の研究開発活動について見ていく。はじめに、中小企業の研究開発活動への取組実態を概観する。第2-3-13図で業種別に見てみると、製造業、情報通信業、卸売業が相対的に割合の高い業種となっている。このうち、個人企業では、いずれの業種でも研究開発を行っているのはごく僅かである。法人形態を取る中小企業について従業員規模別に見ると、従業員規模の大きな企業ほど、研究開発活動を実施している割合が高く、特に製造業においてはその傾向が顕著である。

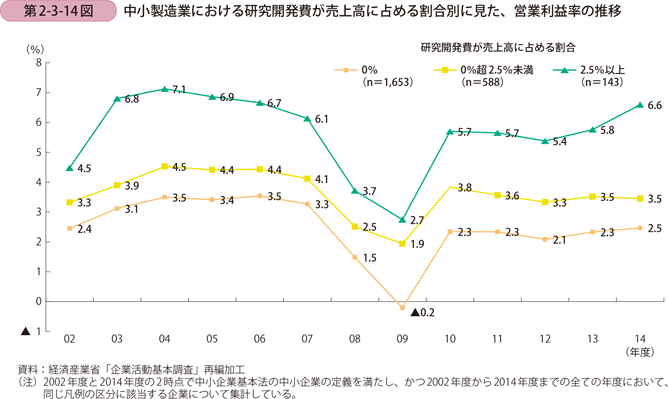

次に、研究開発費と業績傾向の関係について確認してみる。第2-3-14図は、2002年度から2014年度までの各年度を通じた、研究開発費が売上高に占める割合が0%、0%超2.5%未満、2.5%以上の3区分に分類し、営業利益率の推移を見たものである。同図を見ると、売上高に占める研究開発費の割合が高いほど、営業利益率も高水準にあり、研究開発活動と営業利益率には相関があることが示唆される。

〔2〕研究開発活動に取り組む重要性

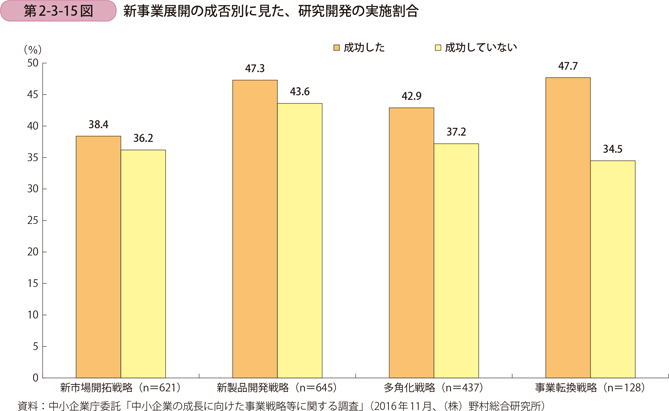

続いて、新事業展開における、研究開発活動の重要性を確認する。第2-3-15図で、新事業展開の戦略別及び成否別に研究開発の実施割合を見てみる。同図を見ると、販路開拓が重要な課題となる新市場展開戦略に比べて、新製品開発戦略や多角化戦略、事業転換戦略といった戦略においては、新事業展開に成功した企業ほど研究開発活動を実施しており、研究開発活動が重要な要素となっていることが見て取れる。

〔3〕研究開発活動の課題

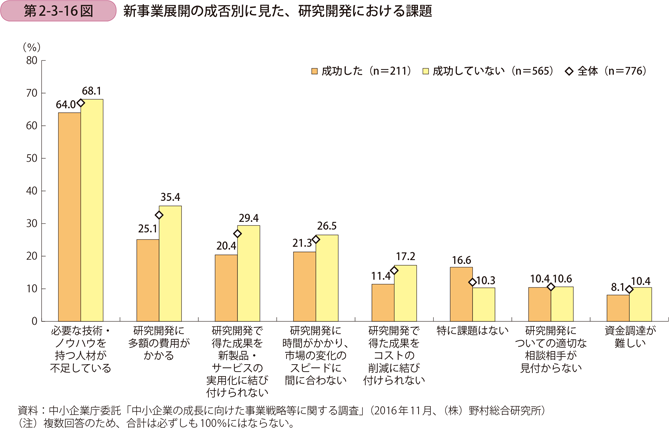

本項の最後に研究開発活動の課題について見てみる。第2-3-16図を見ると、新事業展開の成否にかかわらず、「必要な技術・ノウハウを持つ人材が不足している」という課題が最も回答が多く、新事業展開に成功した企業では64.0%となっている。

新事業展開に成功していない企業に着目すると、「研究開発に多額の費用がかかる」という費用面での課題が35.4%、「研究開発で得た成果を新製品・サービスの実用化に結び付けられない」という実用化に係る課題が29.4%、そして、「研究開発に時間がかかり、市場の変化のスピードに間に合わない」という時間に係る課題が26.5%となっている。これら三つの課題においては、活用できる経営資源に限りがある中小企業が単独で解決するのは難しく、他の企業や専門機関との連携や外部委託等、外部の経営資源を活用していくことが一つの方策であるといえる。研究開発における外部の経営資源の活用としては、近年、オープンイノベーション14が重要視されており15、中小企業にとっても研究開発を進める上で有益な取組だと考えられる。オープンイノベーションについては、後述の外部リソースの活用において、中小企業の活用状況やその効果を分析する。

14 オープンイノベーションとは、企業内部と外部の技術、アイデア等を有機的に結合させることにより、革新的で新しい価値を作り出す活動を指す。

15 経済産業省では、2016年に「オープンイノベーション白書」を公表した。同白書においては、自社のリソースのみで新たな顧客の価値を生み出すイノベーションを起こすことはもはや不可能であり、世界中に広がるリソースを活用するオープンイノベーションは、企業にとって必須の戦略である、と述べている。

コラム2-3-2

戦略的基盤技術高度化・連携支援事業

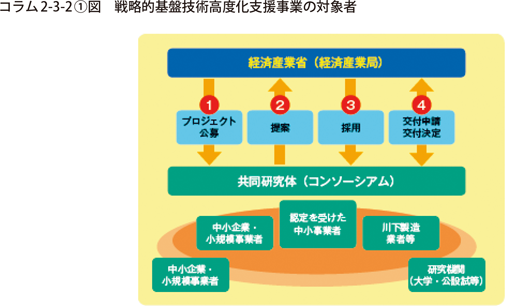

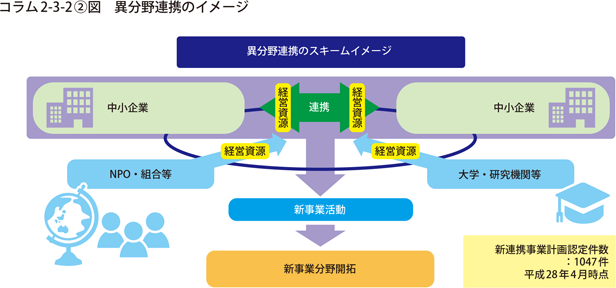

政府は、地域経済を支える中小企業におけるイノベーションの創出を図るため、中小ものづくり高度化法の計画認定を受けた事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組等(戦略的基盤技術高度化支援事業)及び中小企業等経営強化法「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受けた事業者が、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に沿って行うサービス開発等(商業・サービス競争力強化連携支援事業)の支援をしている。

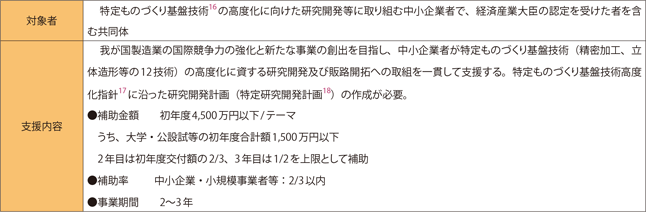

【戦略的基盤技術高度化支援事業】

中小ものづくり高度化法の計画認定を受けた事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、研究開発、試作品開発及び販路開拓等の取組を支援している。

16 「特定ものづくり基盤技術」(平成27年2月9日改正)とは、デザイン開発に係る技術、情報処理に係る技術、精密加工に係る技術、製造環境に係る技術、接合・実装に係る技術、立体造形に係る技術、表面処理に係る技術、機械制御に係る技術、複合・新機能材料に係る技術、材料製造プロセスに係る技術、バイオに係る技術、測定計測に係る技術、これら12の技術のことをいう。

17 「特定ものづくり基盤技術高度化指針」とは、特定ものづくり基盤技術それぞれについて、中小企業・小規模事業者のものづくり技術の高度化を促進するためのガイドラインとしての役割・機能を果たすもの。詳細は、中小企業庁ホームページで公開している。(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html

)

18 「特定研究開発計画」とは、特定ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用に関する計画のことをいう。

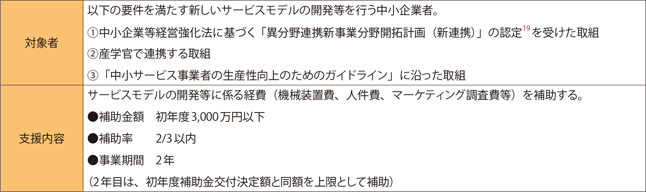

【商業・サービス競争力強化連携支援事業】

本事業は、異分野の中小企業者が連携して行う新しいサービスモデルの開発に係る取組について支援する。

19 「異分野連携新事業分野開拓計画(新連携)」とは、中小企業等経営強化法に基づく計画認定制度のことをいう。異なる分野の中小企業が2社以上で連携し、それぞれが持つ「強み」を有効に組み合わせ、新商品、新サービスの開発を行うことで新しい事業分野の開拓を図る事業であることを要件とする。

事例2-3-1. 日東電化工業株式会社

メッキ事業の技術をもとにヘルスケア事業へ進出する企業

群馬県高崎市の日東電化工業株式会社(従業員50名、資本金1,600万円)は金属部品に防錆用のメッキ加工を行う事業者である。同社が防錆加工を行う金属部品は自動車のエンジンやブレーキを始め、OA機器・複合機器のシャフト等に用いられている。

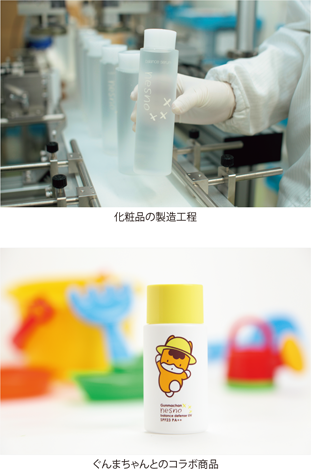

1990年代から、将来的に自動車のエンジンが電動モーターへ取って代わられると予測していた同社では、主力事業の将来性に危機感を覚え、事業多角化の必要性を感じていた。メッキ事業で培った技術を他の分野で活用することを模索する中で、今後成長が期待されるヘルスケア領域に目をつけた。メッキ事業で用いていたボイラー・排水設備等のユーティリティやメッキ事業で培った排水中の微量金属の測定技術と、化粧品ブランドの立ち上げに関するコンサルティング業を経て入社した同社取締役の茂田正和氏の知識を活かし、2004年にヘルスケア事業部を立ち上げ、化粧品製造を開始した。化粧品は肌に直接触れるものであり、品質が重要との考えから、金属表面処理加工で培ったミネラルを活用する技術を応用して、ミネラルの肌への有効性を探求することで、同社のノウハウを活かした化粧品ブランドの立ち上げに成功した。

自社の化粧品を市場に浸透させてくために、同社は多種多様な化粧品ブランドを展開している。これは、様々な顧客ニーズに対応していく必要がある、という考えや、出来る限り販売チャネルを網羅したい、といった背景があるためである。例えば、販売チャネルに関しては、化粧品専門店とドラッグストアでは限定品を異なるものにしないと商品を扱ってもらえないため、ブランドを細分化し、商品を展開している。

また、自社の商品のPRに当たっては、雑誌広告への掲載やテレビショッピングへの出店を精力的に行い、自社ブランドの知名度を向上させていった。加えて、地元群馬のキャラクターである「ぐんまちゃん」とコラボし、子供向け商品の開発にも取組んだ。商品の知名度向上に伴い、販路も拡大させている。ネット通販やテレビショッピング、問屋を経由した小売店舗での店頭販売に加え、現在は、直営店の運営を行うまでになっている。

こうした取組の結果、ヘルスケア事業は同社の売上の18%を占めるまでに成長した。「ヘルスケア事業を、メッキ事業に次ぐ同社の二本目の収益柱として育てていきたい。」と茂田氏は語る。