第3節 まとめ

本章では、中小企業・小規模事業者における、「事業の承継」について概観してきた。経営者が次世代に対して事業を引き継いでいくには、事業承継と事業の譲渡・売却・統合(M&A)が考えられ、事業承継は、経営と資産の引継ぎに分けて分析した。

事業承継の場合は、次の世代に経営や資産を引き継ぐいずれの場合でも、周囲からの働きかけが引継ぎの準備に着手する上で重要であることが分かった。また、相談を行っていない経営者に比べて、相談を行っている経営者の方が、対策・準備ができていることが分かった。経営の引継ぎの課題は、後継者を選定する以外にも対策に時間がかかるものが多く、資産の引継ぎに関しても、特に親族外承継の場合には、資産の移転の方法や資金面等の様々な課題があり、さらに対策には専門性を要する事項も多い。また、個々の企業によって様々な事情があり、それに応じた最適な方法を探していく必要がある。こうした点を踏まえると、経営者にとって身近な存在である、顧問の公認会計士や税理士、取引金融機関、商工会・商工会議所等が、経営者に対して、事業の承継に向けた早期の準備を促し、最適な方法を一緒に探していくという役割が期待される。

事業承継とは別の形で、次世代に経営資源を引き継ぐ方法として、事業の譲渡・売却・統合(M&A)についても分析を行った。事業の譲渡・売却・統合(M&A)は、後継者候補がいないが事業を継続したいという企業にとって、重要な選択肢となっている。事業の譲渡・売却・統合(M&A)を検討する経営者は、従業員の雇用や事業の更なる発展を重視するなど経営者としての姿勢は積極的であるものの、検討に当たっては課題が多く、事業承継と同様に対策・準備は進んでいない。こうした企業が相談する相手も、普段から接触する身近な相手が多く、M&Aの専門家に相談する割合は低い。経営者にとって身近な存在である、顧問の公認会計士や税理士、取引金融機関、商工会・商工会議所等が、こうした潜在的なニーズを捉え、多様な課題に対応できる支援体制の構築が期待される。

他方で、次世代に引き継ぐことなく、廃業を選択しようとする経営者も小規模事業者を中心に一定程度存在する。廃業する上での課題は、法人と個人事業者で異なり、個人事業者では経営者個人の生活や生きがいを挙げる一方で、法人では負債の整理や従業員の雇用・生計の維持を挙げている。廃業の際、自社の事業や資産を他社に譲りたいとする者もおり、こうした廃業をする企業の経営資源が一部であっても次世代に引き継がれていく循環を形成していくことが重要であろう。

総じて、事業承継や事業の譲渡・売却・統合(M&A)を行い、円滑に事業を承継していくためには、早期の準備が必要であり、経営者に気付きやきっかけを与える上で、周囲の相談相手が働きかけを行っていくことが重要である。経営者の側も、自身だけで抱えるのではなく、自社の事業をどう次世代に引き継いで行くのかを考え、早期の事業承継の準備の必要性を認識し、周囲の支援機関と連携して、対策・準備を行っていくことが重要である。

事例2-2-7. 株式会社DG TAKANO

父親の事業の技術を引き継ぎ、新たな事業を起こして急成長を遂げる企業

東京都台東区に本社を置く株式会社DG TAKANO(従業員20名、資本金1,000万円)は、社長である高野雅彰氏(38歳)が創業した、節水ノズル「バブル90」の製造・販売業者である。

高野社長の実家は、祖父が大阪府東大阪市で創業し50年以上の歴史を有する、業務用ガスコックを製造する個人事業者であり、高野社長の父は世界的な技術を有する切削加工の職人で、海外から視察が来るほどであった。業務用ガスコックの製造は、ガス漏れを起こさぬように1,000分の2ミリ以下での精密加工が要求される一方、販売単価が低く利幅も小さいため、ハイリスクローリターンの厳しい事業であった。その姿を見た高野社長に事業を継ぐ意思はなく、社長の父も意思を尊重し自分の代で廃業するつもりだった。他方で、高野社長は、サラリーマンになるつもりもなく、いつか「起業したい」と思っており、IT関連のベンチャー企業勤務を経て、システムやソフトウェア開発をする設計会社を2008年に立ち上げた。

転機は、その会社に節水ノズルに関する仕事が持ち込まれたことだった。高野社長は、「業者が持ってきた節水ノズルの単価を聞くと、父の仕事を見ていた私が想定する製造原価と数百倍もかけ離れていました。こんなにも利益率が違うものなのか、と驚きました。そして、これを超える製品は作れると確信しました。」という。高野社長は、節水ノズルの市場や将来性、既存の特許権等を徹底的に調べた。また、父親の工場設備や技術等の経営資源を活用すれば、システムやソフトウェアだけでなく、ハードウェア製品も開発できる環境が整っていた。

そこで、節水市場に参入する製品の開発を開始し、父の経営する工場の一角で開発・試作を始めた。高野社長はこう振り返る。「使われずに置いてあった、最新鋭のNC旋盤を使わせてもらいました。操作が難しいものでしたが、父に教わりながら独学で操作を習得し試作を重ねました。ものづくりベンチャーの最初の関門は設備投資ですが、父の工場と機械を使わせてもらうことで、開発や試作、製造を円滑に行うことができました。」こうして生まれた製品が、同社の節水ノズル「バブル90」である。同製品は、水と空気を混合させて脈動流を起こすことで、最大95%の節水率を実現した蛇口ノズルであり、受賞者に大企業が名を連ねる「超モノづくり部品大賞」を受賞するなど非常に高い評価を得た。

高い技術力に基づく高品質の製品が完成したものの、なかなか売れず販売に苦労したという。販路拡大のきっかけは、知人の外食チェーン店に納入し大幅に水道料を削減できたことであった。以後、同製品を使用することでコストを削減できることを謳い、外食チェーンを中心に注目され、急激に売上を伸ばしていった。

2016年になり、同社は社長の父の工場を吸収合併した。社長の父は、役員として同社で技術面を引き続き担当している。若手社員に職人の技術から最先端のNC旋盤のプログラミングまで指導するなど多くの面で協力してもらっている。

高野社長は、自身の起業と父からの事業の引継ぎをこう振り返る。「私は、ようやく昨年になって父の工場を吸収合併し、工場や機械、そして技術力を引き継ぎました。ものづくりの町東大阪でも、世界に通用する技術があるにもかかわらず、このままでは後継者不在で廃業してしまい、技術が消失しかねない企業が見られます。私たちのようなベンチャー企業が、こうした高い技術を使って、新しいものを企画していくことが重要ではないでしょうか。」高野社長のように、先代経営者が培ってきた技術等の経営資源を使い新たな事業を起こす、いわゆる「ベンチャー型事業承継」も、事業の承継の新たな選択肢といえるのではないだろうか。

参考:「ベンチャー型事業承継」を支援する取組み

「ベンチャー型事業承継」とは、若手後継者が先代から受け継ぐ経営資源をベースに、新規事業・業態転換・新市場参入等新たな領域に挑戦することで、永続的な経営を目指し、社会に新たな価値を生み出すことをいう。ゼロから事業を立ち上げる「ベンチャー」でも、先代と同じスタイルで事業を行う「事業承継」でもない、新たなジャンルとして大阪産業創造館の山野千枝チーフプロデューサーらが提唱している。

事業承継のイメージを、「ベンチャー」という言葉が持っている、前向きなものに変えようという取組みで、(株)DG TAKANOの高野社長らを講師とする後継者教育等を展開している。

コラム2-2-7

信用補完制度の見直し

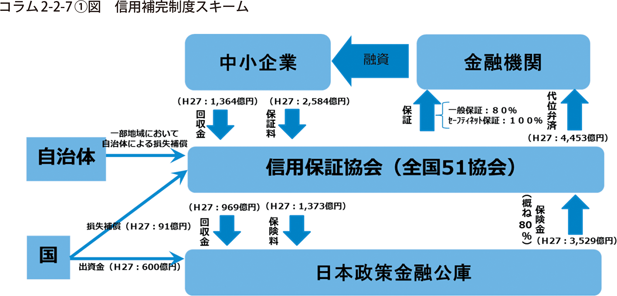

中小企業は信用力に乏しく、民間金融機関だけでは資金繰りを円滑に進めることは困難である。このため、中小企業が民間金融機関から借入れを行う際に、各地の信用保証協会が融資の保証を行い、中小企業が融資の返済が滞った際に、信用保証協会が民間金融機関に対して債務の支払い(代位弁済)を行っている(信用補完制度(コラム2-2-7〔1〕図))。

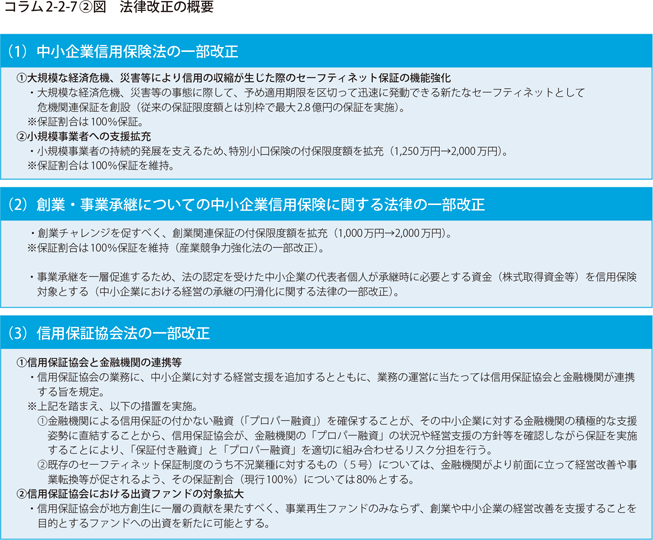

信用補完制度は、中小企業の資金繰りを支える重要な制度であり、中小企業がライフステージの様々な局面で必要とする多様な資金需要や大規模な経済危機、災害時の資金需要に柔軟に対応していく必要があるが、金融機関が過度に信用保証に依存すると、事業性評価融資やその後の期中管理・経営支援への動機が失われる恐れがある。こうした問題意識から中小企業政策審議会において、信用補完制度の見直しが進められ、2016年12月20日に見直しのパッケージがとりまとめられ、これを踏まえ2017年2月28日に「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。法律改正の概要はコラム2-2-7〔2〕図のとおりであるが、主な目的は、信用保証を通じて中小企業に必要十分な資金を供給しつつも、金融機関における事業性評価融資や、その後の期中管理・経営支援を確保することで、中小企業の経営改善に一層つながる仕組みとすることである。

当該パッケージの一つとして、信用保証協会の経営支援を強化していくこととしている。事業再生の局面では、経営者は複数の金融機関と経営改善計画の調整を進めなければならないが、経営者にとっては調整が大きな負担となり、実質的に進まなくなることも多い。こうした場合に、信用保証協会が専門家を派遣して経営改善計画の策定を支援しながら、各取引金融機関を一堂に会して経営改善計画への合意に向けた支援を行っている【事例1、2】。この他にも、一度事業に失敗した経営者の再チャレンジを支える取組【事例3】や創業希望者に対して事業計画等の策定を支援し十分な計画が出来上がった段階で資金調達について金融機関につないでいくといった取組【事例4】等、様々な形での経営支援を進めつつある。今後、金融機関の事業性評価融資や期中管理・経営支援を確保しつつも、こうした信用保証協会の取組を強化していくことにより、中小企業の経営改善を進めていくことが重要となる。

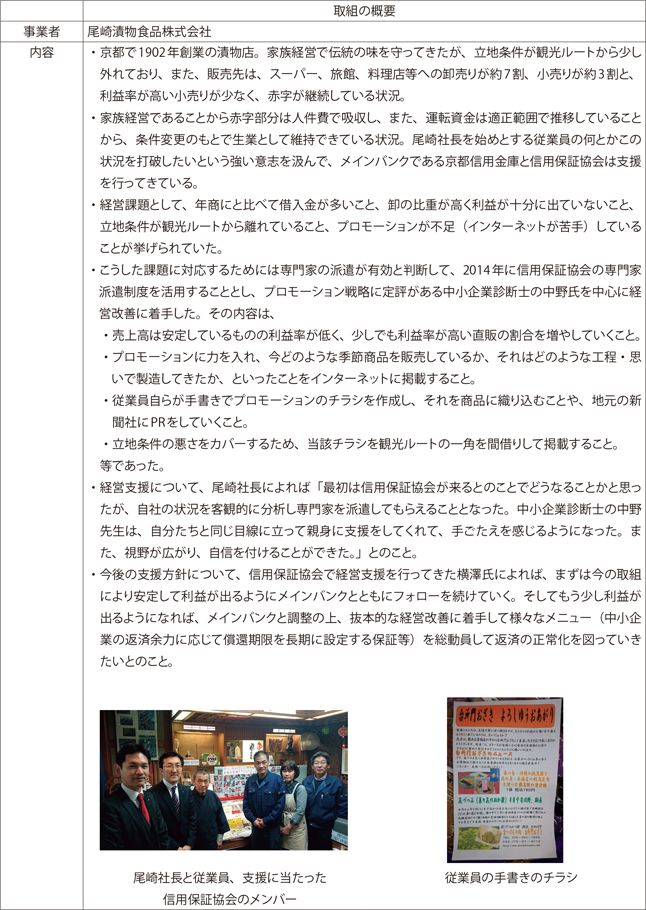

【事例1】経営支援・事業再生の事例

【事例2】経営支援・事業再生の事例

【事例3】再チャレンジ支援の事例

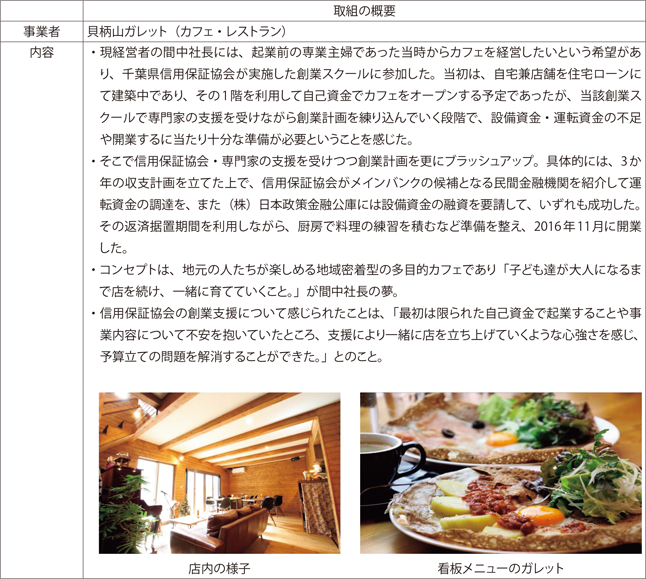

【事例4】創業支援の事例