3 新事業展開2におけるリスク

前章で見たように、企業は取り巻く環境変化に対応して、新事業へ進出することにより、成長を目指すことは重要である。しかし、新事業展開は大きな利益を生む可能性がある一方で、事前の準備不足や突然の環境変化により危機に陥り、新事業からの撤退や、既存事業に大きな影響を及ぼす可能性もある。続いて、利益を生むが損失も発生する可能性がある「ビジネスリスク」の一つである新事業展開におけるリスクについて見ていきたい。

|

第2部 中小企業の稼ぐ力

|

3 新事業展開2におけるリスク

前章で見たように、企業は取り巻く環境変化に対応して、新事業へ進出することにより、成長を目指すことは重要である。しかし、新事業展開は大きな利益を生む可能性がある一方で、事前の準備不足や突然の環境変化により危機に陥り、新事業からの撤退や、既存事業に大きな影響を及ぼす可能性もある。続いて、利益を生むが損失も発生する可能性がある「ビジネスリスク」の一つである新事業展開におけるリスクについて見ていきたい。

2 本項では中小企業の新事業展開の実態を広く捉えるため、「新事業」の定義を「新たな分野への進出、新たな製品・サービスの提供」とする。

■新事業展開の実態と効果

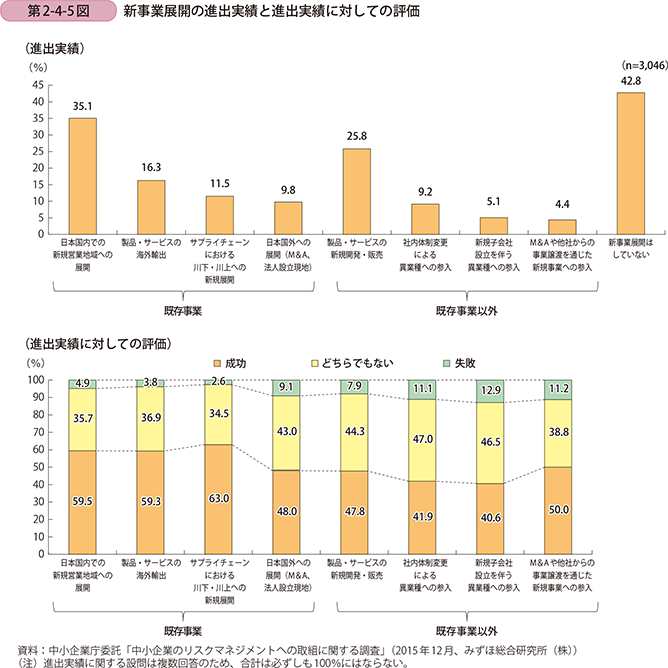

まず、企業がこれまで行ってきた新事業展開の内容と、その実績に対してどのような評価をしているかを見ていく(第2-4-5図)。「新事業展開はしていない」という回答した企業を除き、6割弱の企業が新事業展開に取り組んだ実績があることが分かる。項目別に見ると「日本国内での新規営業地域への展開」、「製品・サービスの新規開発・販売」、「製品・サービスの海外輸出」が多くなっている。進出実績のある企業の新事業に対しての評価を見ていくと、項目ごとにばらつきはあるものの、新事業展開を行っている企業の4~6割が「どちらでもない」、「失敗」と回答しており、中小企業の新事業展開には課題が多いことが分かる。

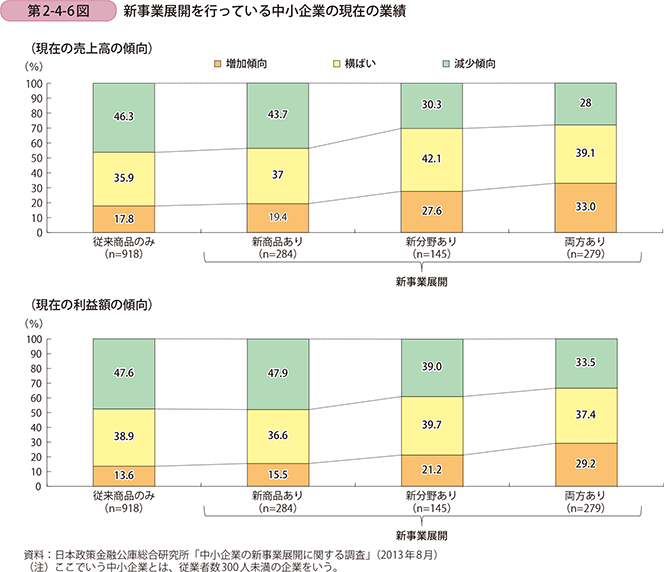

では、新事業展開を行うことは企業の業績にどのような影響を与えるのであろうか。第2-4-6図を見ると、現在の売上高の傾向が「増加傾向」と回答した企業の割合は「従来商品のみ」の企業では18%であるのに対し、新事業展開を行っている企業では19~33%と高くなっている。次に利益額の傾向を見ると、こちらも売上高と同様の傾向が見られ、新事業展開を行っている企業の方が「増加傾向」と回答した企業の割合が高い。新事業展開を行っている企業の方が現在の業績は好調な傾向にあるものの、売上や利益が増加傾向にある企業は3割前後にとどまっている。

■新事業展開における事前の検討

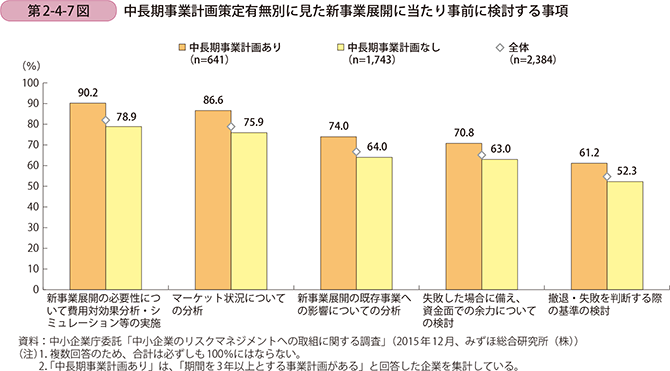

売上や利益の拡大につながる新事業展開を行うに当たり、企業は事前にどのような検討をしているのであろうか。第2-4-7図は新事業展開を行うに当たり事前に検討している内容を、3年以上の中長期事業計画の策定の有無別に比較して見たものである。計画的な経営を行っている「中長期事業計画あり」の企業の方が総じて回答割合が高く、慎重な検討を行っていることが分かる。また「失敗した場合に備え、資金面での余力についての検討」、「撤退・失敗を判断する際の基準の検討」等、新事業の失敗を想定した検討についての回答は全体的に低くなっている。

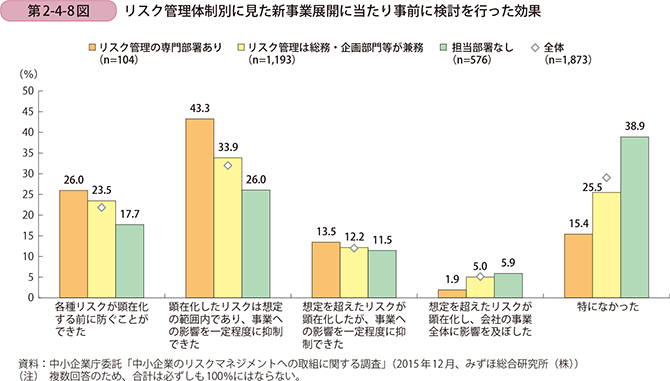

リスク管理の専門部署の有無等、企業の体制によって、新事業展開の事前検討の効果に違いはあるだろうか。第2-4-8図は、新事業展開を行うに当たって事前検討を行った効果を企業のリスク管理体制別に比較して示したものである。「各種リスクが顕在化する前に防ぐことができた」、「顕在化したリスクは想定の範囲内であり、事業への影響を一定程度に抑制できた」と顕在化したリスクの影響を想定内に抑えることができたと評価している割合が、「リスク管理の専門部署あり」の企業では合計で7割弱と高くなっている。他方で「リスク管理は総務・企画部門等が兼務」、「担当部署なし」と回答している企業では、どちらの項目も低くなっている。

ここまで、新事業展開を行っている企業は6割弱と決して少なくなく、その結果として、売上高や利益額が増加傾向にある企業も一定割合いることを確認した。しかしながら、新事業展開はその性質上、必ず利益を生みだすものではなく時には損失を発生させる可能性もある。一般的に不確実性下では、損失を確定し撤退の決断をすることが難しい3とされており、経営者は、新事業に取り組み、期待した成果が出なかった際に、継続すべきか撤退すべきかの判断を誤ることがある。新事業展開において利益を確保するためには、外部環境の悪化を想定し、事前に撤退や中止の基準を設けておくことも重要である。事前に計画を立て、必要な情報収集や分析を行い、環境が変化した際には、その情報に基づき合理的な判断を行い、軌道修正を行うことで、課題を乗り越えることもできる。

3 プロスペクト理論:行動経済学における意思決定モデルの一つ。利益を得る場面ではリスク回避を優先し、反対に損失を被る場面では損失を可能な限り回避しようとする傾向があるという人間の行動パターン。

コラム2-4-1

新事業展開における課題

企業を取り巻く環境が大きく変化している中で、中小企業が生き残りと成長を目指していくには、既存の事業分野にとどまるだけではなく新たな市場、事業分野に進出を図ることが重要である。しかしながら、新事業展開に必要な経営資源の全てを自社で確保することは簡単ではない。そこで本コラムでは、新事業展開を行う際の課題を見ていくこととする。

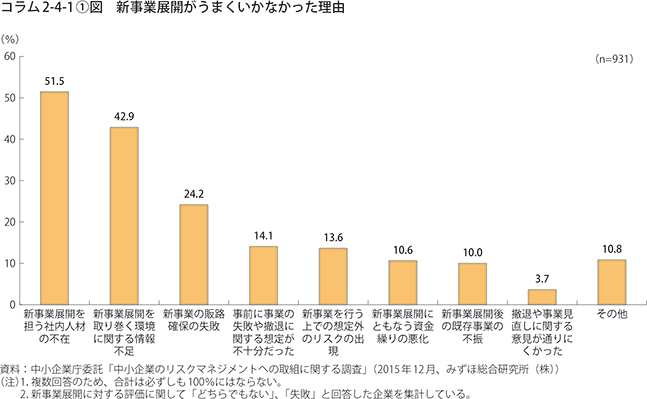

コラム2-4-1〔1〕図は、これまでの新事業展開においてうまくいかなかった理由を示したものである。「新事業展開を担う社内人材の不在」が51.5%、「新事業展開を取り巻く環境に関する情報不足」が42.9%と多くなっている。また「事前に事業の失敗や撤退に関する想定が不十分だった」が14.1%と失敗を想定した検討が不足していたとする回答も一定数存在する。

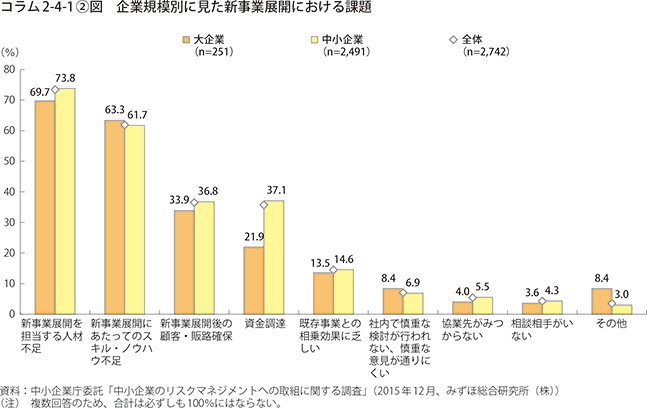

続いて、新事業への進出を検討するにあたっての課題を企業規模別に比較して見ていく(コラム2-4-1〔2〕図)。全体では「新事業展開を担当する人材不足」、「資金調達」といった経営資源の不足や「新事業展開にあたってのスキル・ノウハウ不足」、「新事業展開後の顧客・販路確保」等の情報不足に関する回答が多くなっている。大企業と中小企業で差が顕著に出ているのは「資金調達」となっており、人材不足と併せて、中小企業は新事業展開を行うにあたっての経営資源が十分でないことが分かる。

事例2-4-2. 株式会社東研サーモテック

海外事業における想定外の苦境を乗り越えた経験を、

その後の海外展開に活かしている企業

大阪府大阪市の株式会社東研サーモテック(従業員740名、資本金8,800万円)は、幅広い熱処理加工の基盤技術を有し、受託加工を行う企業である。

同社は、1995年にタイ、1996年にマレーシアに進出、その後2010年に中国、2012年にメキシコに進出しており、現在海外に4か所拠点を置いている。

同社のマレーシア事業では、売上の大半を占める予定であった顧客との取引が、進出後間もなく起きたアジア通貨危機により激減しその後回復しなかったため、窮地に陥ったという経験がある。同社が手がける受託加工では、顧客からの引き合いがあって事業展開を行うために、通常であれば販路のリスクは少ない業態である。しかし、進出直後に当初見込みよりも売上が大幅に減少したため、日本本社にも財務上の負担がかかる厳しい状況となり一時は撤退も検討した。そこで、現地に赴任した現地法人社長および従業員が、熱心に飛び込み営業を行って非日系の地場企業を中心に販路を開拓した。幸いにも、日本本社での事業が好調で金融機関からの融資も継続されたことから撤退せずに事業を継続させることができた。現在では、地場企業を取引先として事業を拡大し、累積損失を解消して黒字化するに至ったが、投資回収が長期化したこともあり同社では「失敗経験であり、失敗を必死に克服した」経験として位置付けられている。

こうした販路のリスクが顕在化した経験をふまえ、2012年のメキシコへの進出に当たり、新規の取引で専用生産ラインが必要な場合には、顧客と覚書の締結を行った上で進出するという対策を行った。具体的な生産量等を法的に保証するものではないが、顧客が取引先から発注を受けた際には、同社に優先的に発注してもらうことを約束する内容となっている。そのほかにも、中国において日系自動車メーカーの苦戦により大幅に受注が減った際に、新規顧客から安値での加工を受託してしまい受注回復後にあまり採算が改善しなかった事例がある。その反省から、メキシコにおいては中長期的な採算性を考慮しつつ価格戦略についても慎重に対応している。

また、メキシコでの新たな取組として、日系企業以外の欧米企業との取引を視野に入れて、今後想定される法務リスクへの対処をあらかじめ検討している。これは社外取締役として招き入れた顧問弁護士からの助言を受けて取り組んでいるもので、契約についてより一層の注意を払うようにしている。

同社ではこれまでの経験や今後の事業展開を見据えて、リスク対策をあらかじめ行うようにしている。同社代表取締役専務の川嵜隆司氏は、海外展開に当たっての事前相談を受けた際には、「進出したら何とかなるという考え方はやめた方がよい。」と伝えているという。川嵜隆司氏は、「『現地に会社が設立しやすい』ことと『商売が成り立つ』ことは別である。会社法税法や優遇措置等の一般的な情報は支援機関や金融機関等から情報を得られるが、顧客との密で多面的な情報交換やライバル調査などを事前に行うべきである。」と語っている。

事例2-4-3. 川上機工株式会社

韓国への進出時、事前に想定していた許容範囲をもとに撤退を決断し

影響を抑えることができた企業

群馬県高崎市の川上機工株式会社(従業員37名、資本金1,000万円)は、新聞販売店向けの機器を中心に扱う卸売・サービス業の企業である。主にグループ会社である株式会社丸山機械製作所から仕入れて、東日本を中心に展開している営業所を通じて販売を行っている。

2000年頃に韓国から、手作業で行っていたチラシの折り込みを機械化したいという引き合いがあった。当時、現在の営業エリアだけに限定した活動を行い続けるのは他社との競争上不利という判断から、国内でも営業エリアの拡大を模索していたところであった。また、当時は新聞が雨にぬれるのを防ぐビニール包装を行う機械の販売が伸びていた。その機械の補充品としての包装用ビニールも販売しており、その仕入先としても韓国を検討していた。

そういった背景から、販売先及び仕入先として韓国市場での新事業展開を図ることとなった。当初は現地に代理店を求め、引き合いがあった5~6社の中から代理店を選定した。しかし、代理店での販売がうまくいかなかったため、2003年に独資で現地法人を設立することとなった。当時の同社の売上高及び利益の規模からは累計1億円程度の赤字となった場合は業務上危険であると考えていた。

進出前は顧客の見込みもあり韓国での同社の事業環境は良好と判断していたが、インターネットの普及と新聞の普及の時期が重なったことから、進出した当時は、新聞販売のピークを過ぎてしまっていた。そのため売上は当初目標に届かず、毎期数百万ずつの赤字を出すという状況になってしまった。

進出後事業の不振が続く中、リーマン・ショックの影響で日本本社の売上が4~5割落ち込んで経営状態が悪化する事態となった。そのような中で、赤字が続いていた韓国拠点を維持し続けることは、本社側の経営および従業員の士気に関わるため早急に閉鎖することとなった。それまでに5,000~6,000万円規模の赤字を計上していたほか、各種費用等を合わせて約1億円近くを投資していた。結局2009年の年明けに撤退に着手、3月には手続きを終えることができた。

同社では、韓国拠点での一連の事業展開を「失敗」であるとは捉えていない。当時、海外進出経験がないと、同業他社に対して後れを取る恐れがあることを考慮し、韓国に進出した判断は良かったと考えている。おかげで、海外展開の際には、代理店での進出でリスクを軽減する方法が良いという経験をすることができた。現在も海外各地で代理店を発掘して、代理店経由での販売を行うことを模索している。

撤退判断のもととなった赤字幅の考え方については、佐藤誠一会長がかつて別会社の倒産、会社再建を手がけた経験を持っていたことから、どこまで業績が悪化すると会社が倒産するのかということをある程度直感的に分かっていたことが大きい。「判断力が重要なのは言うまでもないが、決断力が重要である。判断までできても、人員削減や拠点閉鎖といった決断をして行動できるのかどうかは別の話である。」と佐藤会長は語る。実際同社では、2008年後半に日本本社でのリストラを行った上で、2009年はじめに韓国拠点の閉鎖に取り組み始めるなど迅速な行動を取ることができている。佐藤会長は「経営上重要なことは、普段から危険性を考えることである。成功イメージだけを持つことはいけない。中小企業でもそれで失敗している事業者がいる。」と語っている。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |