第4節 まとめ

本章では、中小企業の生産性について、業種別に様々な指標を確認した。

その結果、扱っている商品・サービスの性質の違いや、資本装備率の差が生産性を表す指標に影響を与えていることが明らかになった。生産性の議論を行う際には、こうした業種ごとの性質の違いを前提とする必要があることが改めて確認された。

また、中小企業と大企業の比較の際、平均を見ると全ての業種において中小企業の労働生産性は大企業を下回っていたが、業種別に分布を確認したところ同業大企業の平均を上回る中小企業が一定層(1~3割)存在していた。こうした労働生産性の高い中小企業の特徴を分析すると、大企業よりも生産性の低い同業中小企業と比べて設備投資額や資本装備率が高くなっていた。生活関連サービス業のように、他業種と比べて資本装備率が低い業種においても、積極的に設備投資を行い、高い労働生産性を有している中小企業も存在していることが明らかになった。

生産性の議論を行う際、大企業への集約化という議論になる場合も多いが、大企業を上回る生産性を持つ中小企業の存在や、中小企業が雇用の約7割を占める現状に鑑みて、本章で見てきたような生産性の高い中小企業をいかに増やすかという点も注目されるべきである。

労働供給の制約が強まる中でも、高い収益力を維持している中小企業は多数存在する。このような、「稼ぐ力」のある中小企業の層を更に厚くすることによって、我が国全体での付加価値額向上に繋げていくことが重要である。

そこで、第二部ではこうした「稼ぐ力」のある中小企業がどのような活動を行っているのか、企業の具体的な取組に焦点を当てて分析を進める。

事例1-3-1. 株式会社オオクシ(理美容業)

IT技術の導入により、再来店率、売上アップに成功した企業

本章では、中小企業の生産性に着目し、業種別に分析を進めてきた。その結果、飲食サービス業、生活関連サービス業をはじめとするサービス業の労働生産性は、他業種と比べ低い水準にあることが明らかとなった(第1-3-3,7図参照)。

こうした状況に対し、中小サービス業は何ができるのだろうか。

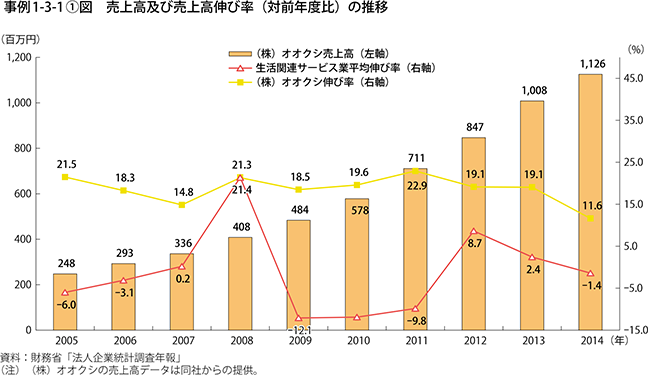

千葉県千葉市を拠点として39店舗(2016年2月現在)を経営する理美容業の株式会社オオクシ(従業員111人、資本金4,000万円)は、人口減少により他の生活関連サービス業の売上高が伸び悩む中、85%という高い再来店率を誇り、年々事業規模、売上高を拡大してきた(事例1-3-1〔1〕図)。その背景には、ITを活用したデータ収集があった。

1997年、29歳で父の事業を継いだ大串哲史社長は、学生時代にコンビニエンスストアでアルバイトをしていた経験を活かし、1994年、店のレジにPOSシステムを導入した。理美容業界は店主が勘で経営を行う世界で、当時は従業員の評価も勘で行われていたという。しかし、詳細にデータを取ると、それによって誤った評価を受けている従業員も存在することが分かった。

同社のPOSシステムにはスタッフごとの売上だけではなく、顧客の年代、性別、カットパターン等、様々なデータが蓄積される。店全体の再来店率、スタッフごとの再来店率といった基本的なデータに加えて、どのスタッフがどんな客に対しどのようなカットをしたときに再来店率が高まるかといった様々なデータを把握し、従業員の評価、教育に反映している。こうして集められたデータによる客観的評価は、従業員本人にも月一回、給与明細と同時に伝えられ、本人の技術向上に役立てられている。

同時に、大串社長はこうした「数字」が人を追い詰めることのないよう、注意を払っている。会社理念を共有し、細やかな従業員教育を実施することで、データをあら探しの道具にすることなく、皆でデータを有効に活用していくことのできる会社作りを進めている。加えて、経営会議の議事録を全社員に公開しているほか、理美容業界では珍しい健康保険、厚生年金等の社会保険を完備し、風通し良く働きやすい職場環境を実現している。こうした取組の結果、同社における従業員の定着率は96.38%(2014年)と非常に高い。理美容業等の対人サービス業では、従業員一人一人の接客レベルが売上に直結する一方、研修等の従業員教育には時間とコストがかかる。同社の高い従業員定着率は、同社が研修に時間もコストもかけ、売上高の伸びを実現することのできた要因の一つだと言える。

このように、オオクシではIT技術と人材への投資を組み合わせ、高い売上高伸び率を実現している。対面型サービス業でも、ITを導入しデータを蓄積することにより客観的な目標、評価指標を設定し、人件費以外の支出面では徹底的にコストカットを行う一方で、各従業員、各店舗の課題を明確にすることで、的確な教育、改善を行うことができる。

IT技術の導入を売上高の向上に結びつけた、優れた対面型サービス産業の事例といえる。

コラム1-3-1

従業員定着率

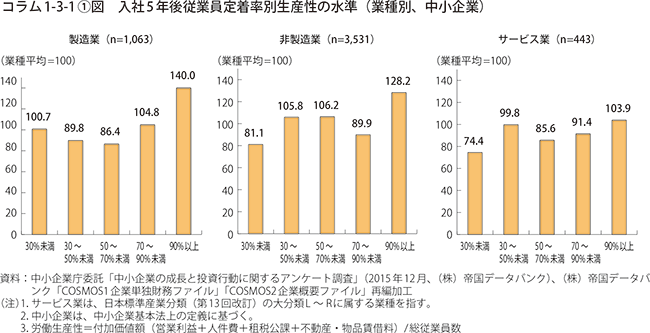

生産性と関わりの深い指標として、従業員定着率について分析したい。前掲の事例でも、従業員一人一人のスキルが重要となる業種においては、従業員の企業への定着率が高いほど、生産性も高くなるという指摘があった。もちろん、生産性が高い企業ほど高い賃金を支払えるため、定着率が高くなるという逆の因果も考えられるが、アンケート調査により傾向を確認すると、コラム1-3-1〔1〕図のようになった。

コラム1-3-1〔1〕図は、国内中小企業に対して行ったアンケート結果27と株式会社帝国データバンク社の企業データベースを用い、従業員定着率別に労働生産性28の水準を比較したものである。業種別の労働生産性平均を100とした時、製造業、非製造業、サービス業29のいずれにおいても従業員定着率90%以上と回答した企業の労働生産性が最も高い水準となっている。また、非製造業においては、従業員定着率30%未満と回答した企業の労働生産性は、業種平均を約2割下回る水準となっている。

27 詳細については、2部1章脚注1を参照のこと。

28 2015年における各企業の労働生産性を集計。ここでは単年で比較しているため、実質化はせず、名目労働生産性で計算した上で、指数の比較を行っている。

29 サービス業は非製造業の内数。

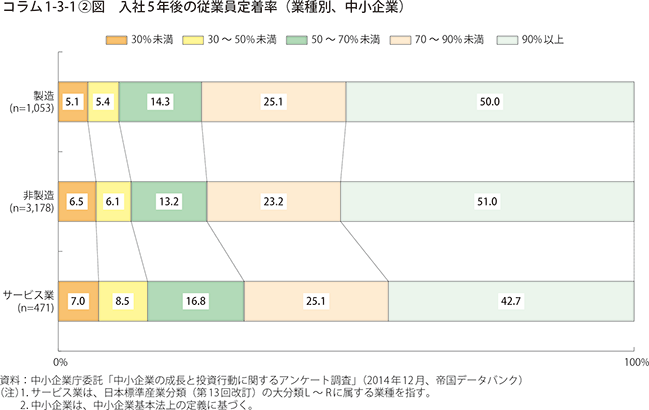

他方で、製造業、非製造業、サービス業の入社5年後の従業員定着率の状況を確認すると、サービス業では30%未満と回答した企業が製造業、非製造業を上回り最も高く、同時に90%以上と回答した企業の割合が最も低くなっている(コラム第1-3-1〔2〕図)。

従業員定着率の向上は製造業、非製造業、サービス業いずれにおいても生産性向上のために重要な取組である一方で、サービス業の従業員定着率は相対的に低い様子が確認された。サービス業においては、従業員定着率向上のための取組が求められる。

コラム1-3-2

生産性の国際比較

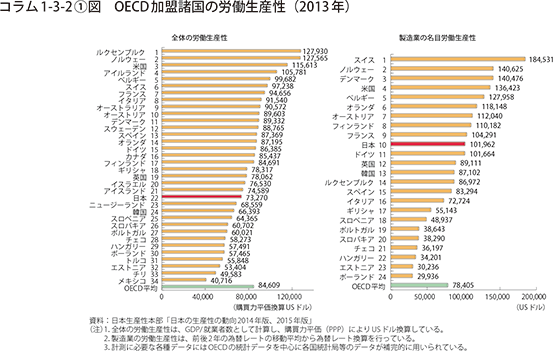

本章では、国内企業の生産性を業種別、規模別に比較してきた。それでは、他国と比較した場合に国内企業の生産性はどのような水準に位置しているのだろうか。我が国の生産性は、他国と比較して低いと言われている。2013年のOECD加盟国の労働生産性比較において、日本は34か国中22位であった(コラム1-3-1〔1〕図左)。他方で、製造業に限定すれば10位となっている(コラム1-3-1〔1〕図右)。こうした結果を受け、近年、サービス産業の生産性向上の必要性が注目されている。

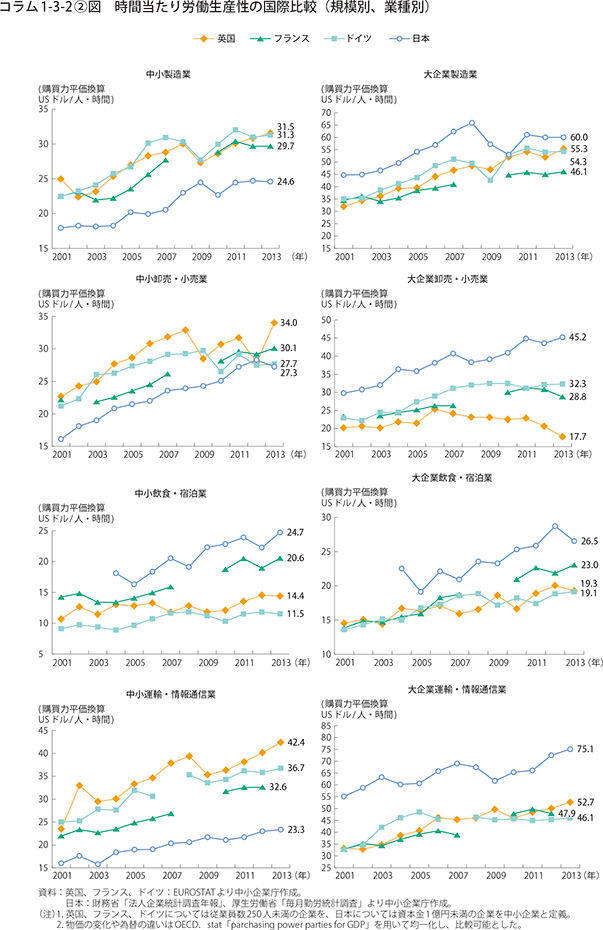

しかしながら、サービス業そのものの生産性水準に関する国際比較については、先進国と発展途上国の間ではサービスの価格水準が全く異なるためこれを調整する妥当な手段がなく、ほとんど行われていない30。そこで、続いては、コラム1-3-1〔1〕図で見て日本と順位の近い先進主要国(英国、フランス、ドイツ)に絞って、業種別、規模別の労働生産性について、水準の変化を比較した31。

30 国全体の生産性を国際比較する際に用いられている購買力平価(PPP)は、国(GDP)レベルの指標であり、同種の商品・サービスでも国によって品質が異なる(とりわけ先進国、途上国間の品質の違いを考慮できない)といった問題があるため業種別に水準を比較するには適切でないとも言われている。製造業については、為替変動によって価格がある程度調整されやすいという考え方のもと、為替レートの移動平均を用いて国際比較が行われている。

31 労働生産性=付加価値額/総従業員数。ただし、付加価値額として、減価償却費を含める粗付加価値で計算を行う(EUROSTATにおける公表データが減価償却費を含む粗付加価値に限られることから、前節以前における計算方法を修正している。)。また、EUROSTATにより公表されている業種分類から比較可能な4業種(製造業、卸売・小売業、飲食・宿泊業、運輸・通信業)についてのみ分析を行っている。

同図により中小企業の時間当たり労働生産性の推移を見ると、各国共に総じて上昇傾向にあり、効率的に付加価値を上げる取組が各国の企業で進んでいると考えられる。しかしながら、我が国中小企業の時間当たり労働生産性は飲食・宿泊業を除いて他国と比べて低く、とりわけ製造業、運輸・情報通信業においては、時間当たりで見て足下で5購買力平価換算USドル以上の差が生じていた。

大企業について同様に推移を比較すると、中小企業と同様、各国における時間当たり労働生産性はイギリスの卸売・小売業を除き総じて上昇傾向にある。また、我が国における大企業の時間当たり労働生産性水準は、どの業種においても他国と比べて高い水準で推移している。とりわけ卸売・小売業と運輸・情報通信業では他国の水準を大きく上回っており、こうした層にある企業が我が国全体の労働生産性水準を引き上げていると考えられる。

生産性の水準の変化について規模別に分けて分析すると以上のような特徴が見られ、大企業の生産性は高い水準で推移し日本全体の生産性を牽引している一方、中小企業については飲食・宿泊業を除いて他国より低い水準で推移しており、課題があると考えられる。