第1章 中小企業の稼ぐ力の決定要因

第1部では、我が国経済が緩やかな回復基調にある中、中小企業の収益も増加傾向にあるが、売上の伸び悩み、人手不足、設備の老朽化等の課題に直面していることを踏まえ、成長投資等を進めるべきであることや、どのような業種にあっても、大企業の稼ぐ力を上回る中小企業が存在することを示した。

第2部では、稼ぐ力のある中小企業の取組の特徴や、中小企業の今後の課題を抽出するが、まず本章において、中小企業を取り巻く環境を概観しながら、第2章以降の分析の対象等について検討する。

|

第2部 中小企業の稼ぐ力

|

第1章 中小企業の稼ぐ力の決定要因

第1部では、我が国経済が緩やかな回復基調にある中、中小企業の収益も増加傾向にあるが、売上の伸び悩み、人手不足、設備の老朽化等の課題に直面していることを踏まえ、成長投資等を進めるべきであることや、どのような業種にあっても、大企業の稼ぐ力を上回る中小企業が存在することを示した。

第2部では、稼ぐ力のある中小企業の取組の特徴や、中小企業の今後の課題を抽出するが、まず本章において、中小企業を取り巻く環境を概観しながら、第2章以降の分析の対象等について検討する。

第1節 中小企業を取り巻く環境

中小企業が稼ぐ力を強化するための課題は何だろうか。本節では、まず、企業の稼ぐ力を表す指標として、売上高経常利益率について取り上げ、その式の構造から、稼ぐ力を強化するための課題を確認していく。

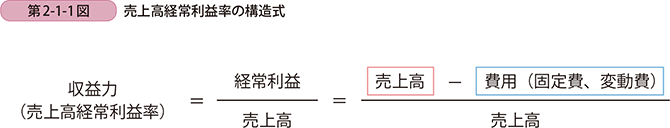

売上高経常利益率を向上させるためには、売上高の拡大か費用の削減が必要であることが分かる(第2-1-1図)。そして、売上高を拡大させるためには、需要開拓や、商品・サービスの高付加価値化を行うことが必要であり、費用の削減には、固定費の削減、規模の経済の追求や、交易条件の改善、生産性の向上が必要となる1。

1 詳細は中小企業白書(2015年版)、p.38-p.40を参照。

他方で、詳細は後述するが、中小企業を取り巻く経済構造は変化している。特に、これまでの大企業の下請を中心とした取引構造の希薄化や、少子高齢化による国内需要の縮小、労働者の不足といった課題が顕在化してきており、中小企業はこれらの課題と向き合いながら、稼ぐ力を強化していく必要がある。本節では、このような認識のもと、中小企業を取り巻く社会的・経済的構造を確認し、売上拡大と費用の削減に向けて取り組むべき課題を考察していく。

■中小企業を取り巻く取引構造の変容

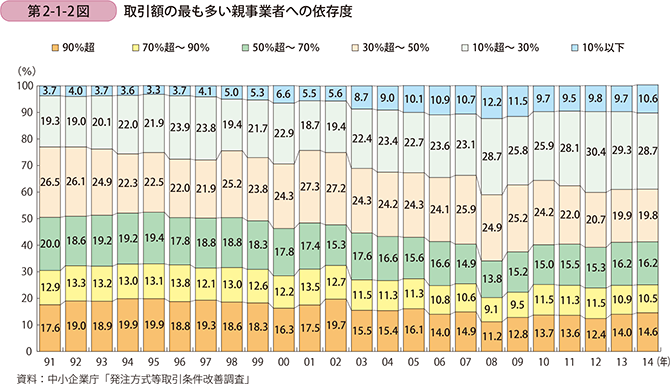

まず、中小企業を取り巻く取引構造から確認する。第2-1-2図は、下請取引の関係において、下請事業者の親事業者への依存度を示したものである。これを見ると、1991年には、親事業者へ依存度が30%を超えている事業者は、約80%であったのに対して、その割合は年々減少し、2014年には、60%程度まで落ち込んでいることが分かる。他方で、10%超~30%や10%以下の割合が増加傾向にあることが見て取れる。

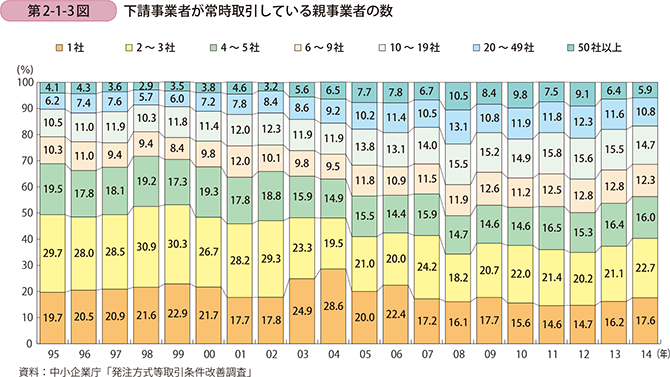

次に、親事業者数別に依存度を確認する。第2-1-3図を見ると、1995年では、常時取引している親事業者が5社以下の割合が70%程度であったが、2014年には、60%以下まで減少していることが分かる。他方で、20社以上の割合は、1995年には10%程度であったが、2015年には、17%程度まで増加していることが見て取れる。以上から、下請事業者の親事業者に対する依存率は下がっており、かつ、取引額が多い親事業者への依存度も減少傾向にあることが分かる。このように、従来の大企業の下請を中心として固定的な取引関係が変化していることがいえよう。

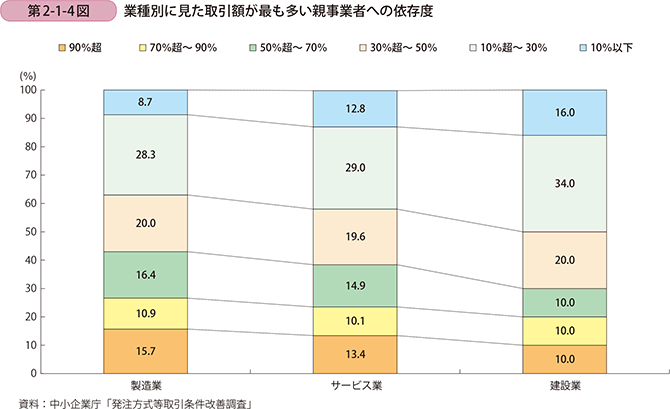

最後に、業種別に親事業者への依存度を確認する(第2-1-4図)。第2-1-4図から、製造業、サービス業及び建設業を比較すると、製造業では、取引額が最も多い親事業者への依存度が高いことが分かる。他方で、サービス業や建設業では、取引額が最も多い事業者への依存度が30%以下の割合が4割を超えており、取引先が分散傾向にあることが推察される。

■人口減少と少子高齢化

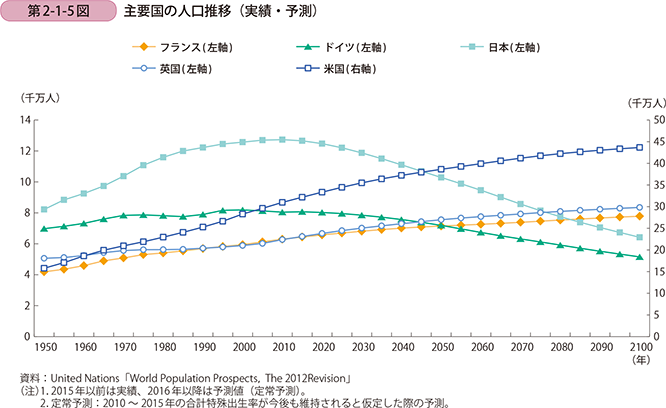

次に、中小企業を取り巻く環境として、人口の動向を確認する。第2-1-5図は、主要国の人口推移(実績・予測)を見たものである。

これを見ると、米国、英国、フランスでは、人口増加が予測されており、日本、ドイツでは、人口減少が予測されている。米国、英国、フランスでは、移民が増加していること及び、合計特殊出生率が比較的高い水準にあることが主な人口増加の要因であると考えられる。他方で、ドイツや日本は、特殊出生率が低く、今後は人口減少傾向になることが予測されている。

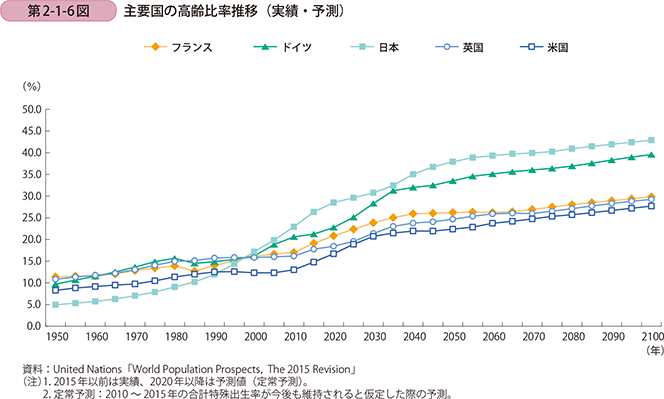

第2-1-6図は、主要国の高齢比率の推移(実績・予測)を示したものである。これを見ると、1990年以前には、最も高齢比率の低かった我が国が、現在では高齢比率が一番高くなっており、将来においてもその傾向が続く予測となっていることからも、我が国の高齢化が進んでいることが分かる。他国を見ると、第2-1-5図で人口が減少傾向にあると予測されたドイツが、我が国に次いで高齢比率が高くなると予測されており、人口が増加傾向にあると予測された米国、英国、フランスについては、相対的に低い水準で推移すると予測されている。

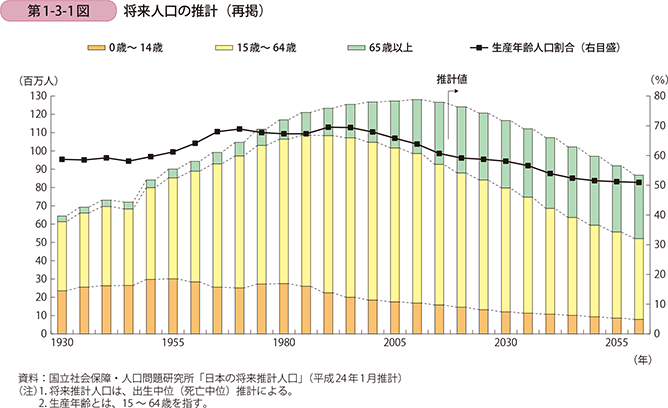

続いて、我が国の総人口の推移と年齢構成を確認する。第1-3-1図(再掲)でも見たとおり、1950年以降、増加傾向にあった我が国の人口は、2011年以降、急激に減少傾向に転じていることが見て取れる。また、これに加え、年少人口、生産年齢人口割合が減少している一方で、高齢者人口割合が増加していることからも高年齢化が加速していることが分かる。

■海外需要の動向

以上では、我が国の人口推移、高齢比率を国際比較し、主要国の中には人口が増加傾向にある国が存在する一方で、我が国は減少傾向にあることを示した。また、我が国の高齢比率も高いことを示した。加えて、我が国の少子化比率と生産年齢人口の推移も確認することで、少子高齢社会であることを確認した。中小企業を取り巻く取引関係の変化や、このような人口構造の変化に鑑みると、中小企業は自ら市場と向き合い、新たな需要獲得に取り組んでいく必要がある。そこで、以下では、売上拡大に向けた課題の一つとして、外需の取込といった観点から、海外需要の動向を確認していきたい。

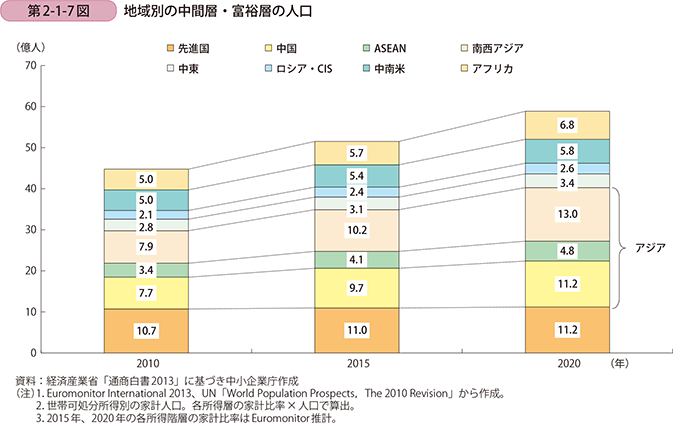

第2-1-7図は、地域別の中間層・富裕層の将来推計人口を示したものである。これを見ると、先進国の中間層・富裕層の人口はほぼ横ばいである一方で、南西アジアやASEAN、中国等のアジア地域で中間層・富裕層の人口の増加が見込まれていることが見てとれる。中小企業は、これらの需要を取り込んでいくことが、稼ぐ力を強化する上で重要な要素であるといえる。

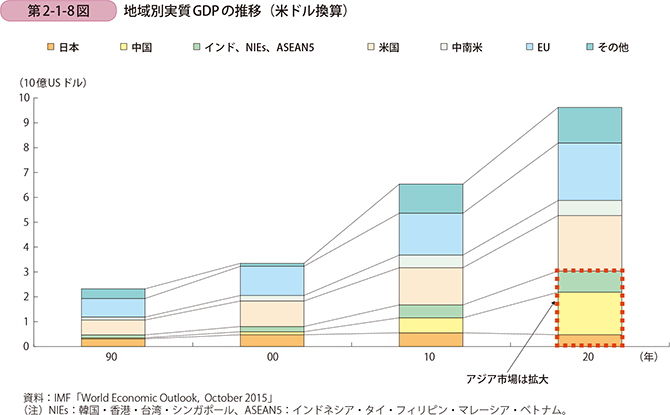

また、第2-1-8図は、地域別実質GDPの推移を見たものである。これを見ると、我が国の実質GDPは、1990年代から2000年代にかけて増加していることが分かるが、2000年代から2010年にかけては、伸びが鈍化していることが分かる。さらに、2010年から2020年にかけては、実質GDPが減少すると予測されている。他方で、アジア市場に目を向けると、1990年代には、アジア市場が占める実質GDPの割合は小さいが、その後、市場が拡大し、2020年には、著しく成長することが見込まれている。同様に、中南米地域の実質GDPの推移を見てみると、2000年以降成長の速度が速まり、2020年には高い成長が見込まれている。アジア市場をはじめとした外国市場の需要を取り込んでいくことが必要となる。

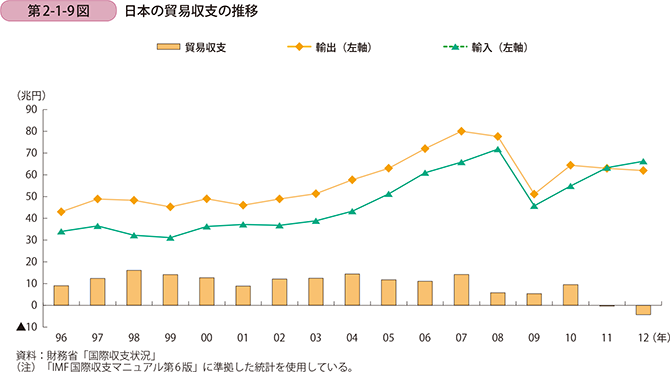

さらに、我が国の貿易収支の推移を確認する(第2-1-9図)。1996年から2010年にかけて、一貫して貿易黒字であったが、2011年に貿易赤字に転落している。これは、東日本大震災により、化石燃料等の輸入が増えたことも大きな要因の一つであるが、加えて、我が国の海外における競争力の低下も要因の一つとして考えられる。企業が外需を取り込む必要がある一方で、今後は、海外市場でも競争力の高さを発揮していくことが課題の一つであるといえる。

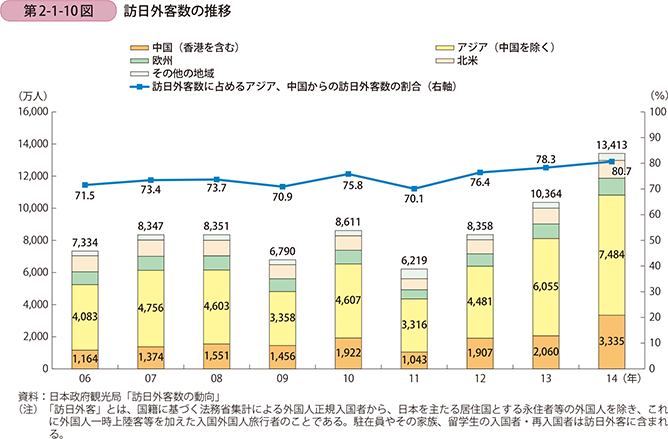

続いて、観光という側面から海外需要の取込の重要性について確認していく。第2-1-10図は、訪日外客数の推移を見たものである。これを見ると、リーマン・ショックの影響があった2009年や、東日本大震災が発生した2011年は、訪日外客数に落ち込みが見られるものの、その数は年々増加している傾向にあることが分かる。特にアジアや中国からの訪日外客数に目を向けると、2006年当時からその割合は比較的高かったものの、2014年には訪日外客数の8割を占めており、アジアや中国からの訪日外国人旅行者の需要を取り込んでいくことが重要であるといえる。

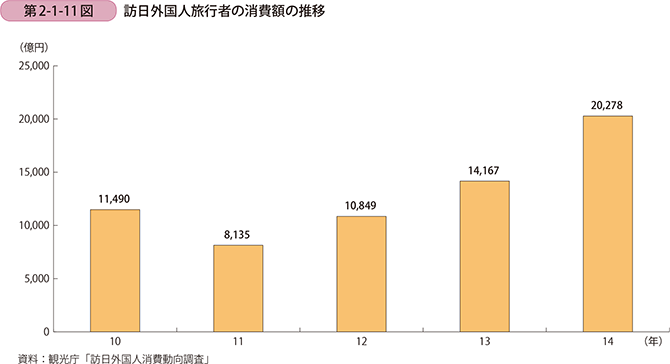

最後に、第2-1-11図は、訪日外国人旅行者の消費額の推移を見たものである。2011年には、東日本大震災の影響により落ち込みが見られるものの、第2-1-10図で見た、訪日外客数の増加とともに、消費額も増加していることが分かる。

ここまで、外需の動向を概観してきたが、人口が減少し国内市場が縮小する中で、改めて、売上拡大に向けては、外需の取込が重要といえるであろう。他方で、外需を取り込んでいくためには、様々な投資やリソースの確保が必要となってくるが、とりわけ、人口が減少する中、人材の確保は最重要の課題の一つであろう。そこで、次項では、人材に着目し、中小企業を取り巻く人材の動向を概観する。

■中小企業を取り巻く人材の動向

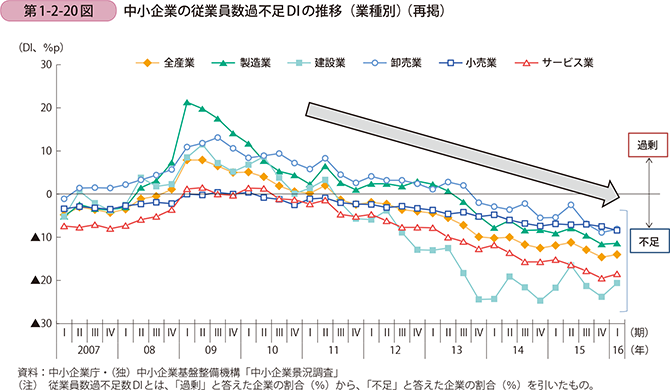

人口が減少していく中では、労働者の確保も中小企業の大きな課題の一つであるといえる。第1-2-20図(再掲)で見たとおり、中小企業においては、従業員の不足感が高まっており、特に、サービス業や建設業において、その傾向が顕著であった。ここからは、中小企業を取り巻く人材の状況を、より詳しく見ていく。

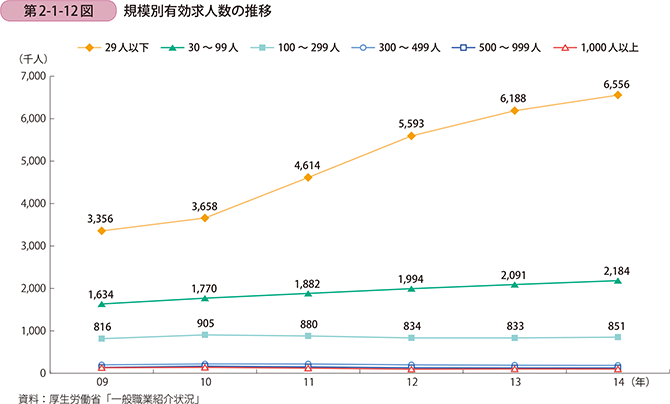

第2-1-12図は、従業員規模別の有効求人数の推移を見たものである。従業員が100人以上の規模の企業では、一定の水準で推移しているが、従業員が30~99人の規模の企業で、有効求人数が増加し、特に29人以下の小規模企業では、有効求人数が顕著に増加していることが分かる。第2-1-12図で見たとおり、中小企業では従業員の不足感が強まっているが、特に、小規模企業において、その傾向が強いことが分かる。

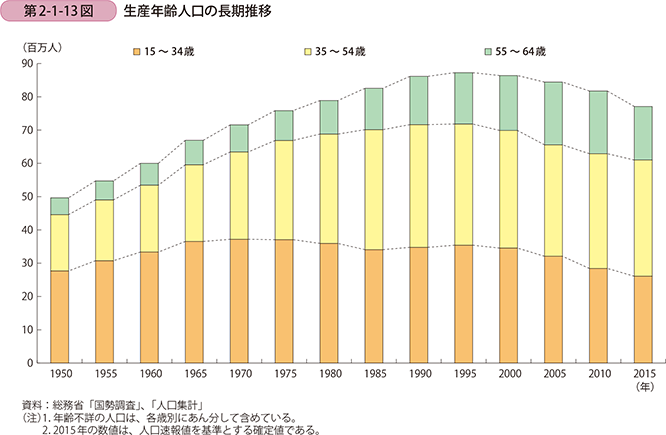

次に、中長期的な人口不足の要因として、生産年齢人口の推移を確認する。生産年齢人口の推移を第2-1-13図で確認すると、1990年代半ばまでは、生産年齢人口が増加傾向にあったが、これ以降、減少傾向にあることが見て取れる。より詳細に、生産年齢人口の傾向を見ると、55~64歳人口の割合が一貫して増加傾向にある中で、15~34歳人口の減少が著しいことも分かる。高齢化社会になっていることは、前述で確認しているが、あわせて、生産年齢人口の減少も同時進行していることが分かる。

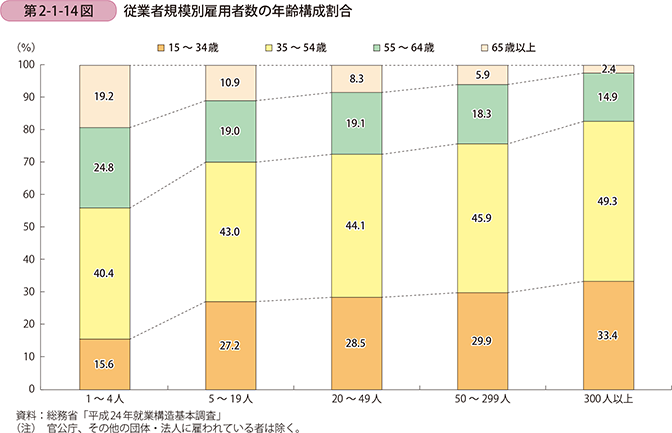

ここからは、中小企業における高齢化について、詳細を見ていく。第2-1-14図は、従業者規模別の雇用者の年齢構成割合を示したものである。これを見ると、従業者規模が小さくなるにつれ、55歳以上の従業者割合が高いことが分かる。中小企業の中でも、特に小規模事業者は、高齢者の雇用の受け皿になっているという側面がある一方で、従業者の新陳代謝が進んでいない可能性が示唆される。

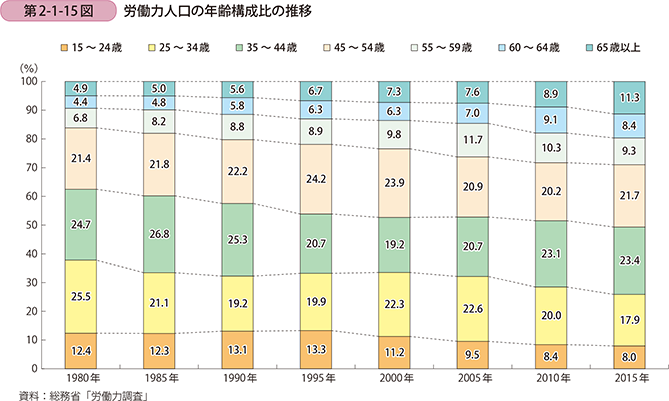

最後に、労働力人口の年齢構成比の推移を確認する(第2-1-15図)。1980年代以降、55歳以上の労働力人口割合が上昇傾向にあることが分かる。同図より、労働力人口の高齢化が改めて確認できる。

以上から、我が国経済の中長期的構造として、労働力不足が深刻化していく状況を確認してきた。このような労働力不足という供給制約下で、稼ぐ力を強化していく手段として、ITの利活用が考えられる。IT技術の進歩は著しく、企業の経営資源として欠かせないものになっており、その活用方法によっては、企業の稼ぐ力が大きく左右される可能性がある。そこで、以下では、IT技術の進展を概観していく。

■情報通信技術の進展

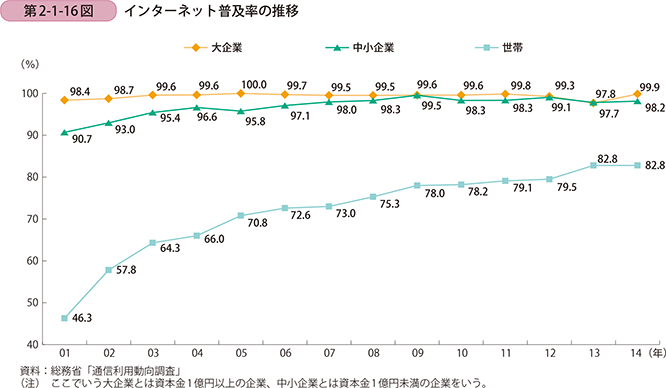

第2-1-16図は、企業規模別にインターネット普及率を示したものである。これを見ると、大企業ではほぼ全ての企業が、中小企業においても、大多数の企業はインターネットを利用していることが分かる。また、世帯におけるインターネット普及率も、年々高まっており、2000年代初めは5割程度だった普及率が、2014年には8割を超えており、着実にインターネットの普及は進んでいるといえる。

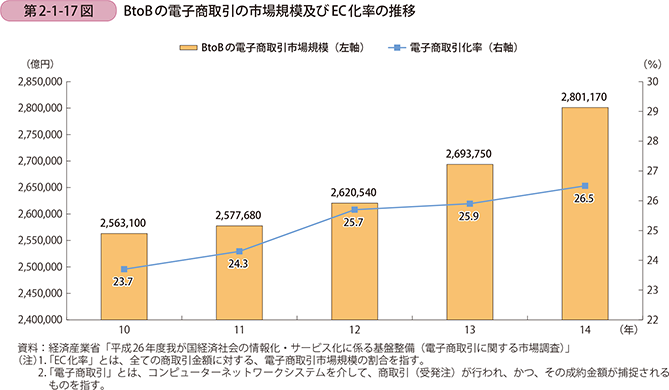

インターネットが普及するに従い、電子商取引の市場規模も広がっていることが第2-1-17図で確認できる。同図から、企業間取引における電子商取引の市場規模およびEC化率は年々増加していることが分かる。

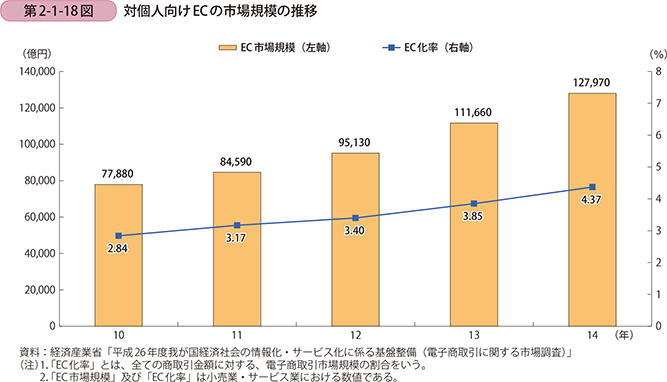

さらに、EC市場規模について、対個人向けの市場規模を見たものが、第2-1-18図である。これを見ると、対個人向けのEC市場規模も対企業向けのEC市場規模と同様にその市場規模は年々増大していることが見て取れる。

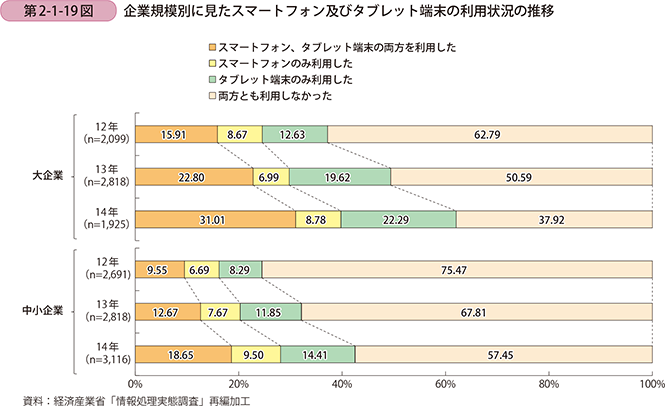

第2-1-19図は、直近3年間における企業規模別にスマートフォン及びタブレット端末の利用状況を示したものである。大企業では、2012年には両方とも利用していなかった割合が6割を超えていたが、2014年にはどちらか一方もしくは両方利用している割合が7割程度となっており、企業活動におけるスマートフォン、タブレット端末の普及が着実に進んでいることが分かる。他方で、中小企業を見てみると、大企業に比べて、スマートフォン、タブレット端末の利用状況は低く、2014年においても、両方とも利用していない割合が7割弱となっている。スマートフォンやタブレット端末は、従来の携帯電話に比べ、メールや文章の確認のしやすさや社外からの社内システムへのアクセスや連携等、様々な点で優れている。スマートフォンやタブレット端末を有効に活用していくことが、生産性を向上させていくための一つの手段になるといえる。

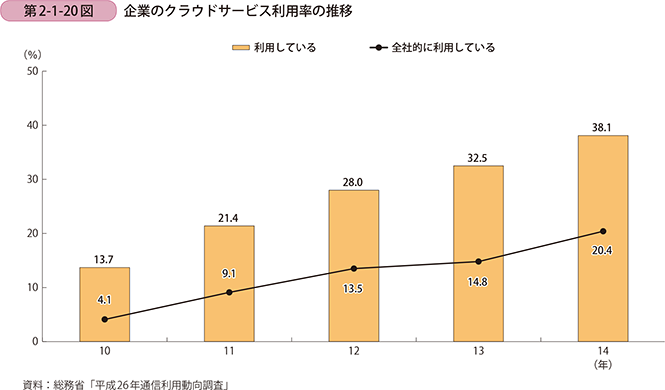

ここで、生産性を向上させるためのITの利活用の一つとしてクラウドサービスを取り上げる。クラウドサービスは、企業がサーバ等の設備を導入せずに、データが保存可能であることや、企業外からもアクセス可能なサービスとして、業務効率化のため、近年、急速に導入率が増加しているサービスである。第2-1-20図は、企業のクラウドサービス利用率の推移を示したものである。これを見ると、企業のクラウドサービスの利用率は年々上がっており、全社的に利用している、と回答した企業の割合も高まっていることが分かる。

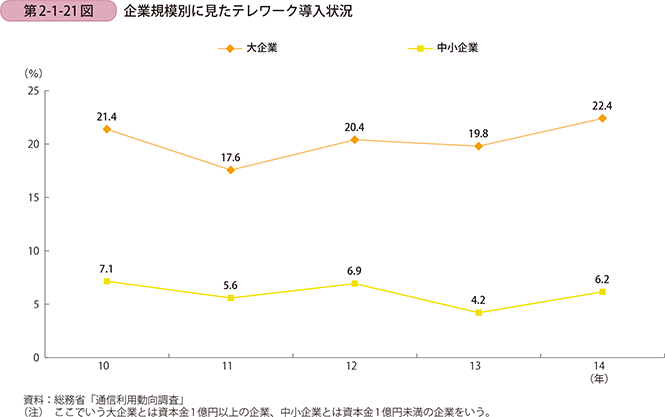

さらに、第2-1-21図は、企業規模別にテレワーク2の導入状況を示したものである。これを見ると、大企業では、2割程度の導入状況となっており、中小企業では、1割未満の導入状況である。テレワークを導入することで、効率的な業務が可能になり生産性の向上が図れるほか、柔軟な働き方が可能になることから、労働力不足の解消にも効果があるといえる。加えて、場所にとらわれない働き方も可能になることから、オフィスコスト等の固定費用を削減することも不可能ではないと考えられる。

2 テレワークとは、情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を指し、離れた所を表す「tel」と、「work」を合わせた造語である。一般社団法人テレワーク協会では、働く場所によって、テレワークの業務形態を、〔1〕自宅利用型テレワーク、〔2〕モバイルワーク、〔3〕施設型テレワークの3つに分類できるとしている。

■リスクマネジメントの必要性

ここまで、供給制約という点に着目し、中小企業を取り巻く環境を概観してきた。人口減少による国内市場の縮小や、高齢化や労働力不足が深刻化する中で、海外需要の拡大や情報通信技術が進展してきていることを確認してきた。このような状況のもと、企業が稼ぐ力を強化する上で、外需を獲得していくことや情報通信技術の利活用に向けて投資していくことが重要であるといえる。

他方で、このような投資を企業が行うに当たっては、様々なリスクを考慮する必要がある。例えば、外需の獲得を狙い、海外に現地法人を設置する場合には、これまで国内では想定してなかった商慣習や法制度等をリスクとして捉える必要がある。あるいは、社内に新たなITシステムを導入する場合には、システムトラブルやサイバー攻撃が発生した場合の対応策を、予め検討しておくことが重要である。リスクはこれらだけにとどまらず、製品不良による事故といった企業活動に端を発するリスクから、台風、洪水、地震といった自然災害によるリスク、コンプライアンス違反リスク等、様々なリスクが存在している。企業は、このような多様化かつ複雑化するリスクに対して適切なリスクマネジメントを推進していくことが求められている。

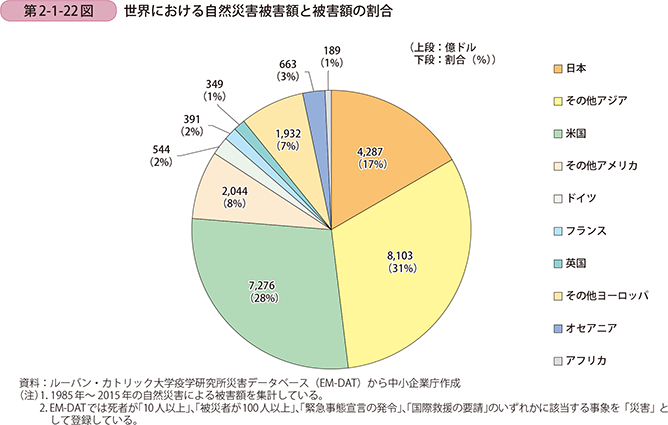

例えば、第2-1-22図は、1985年から2015年までの自然災害による被害額の累積を示している。これを見ると、米国の累積被害額が最も高く、その次にアジア地域の累積被害額となっている。我が国はアジア地域の次に位置しており、自然災害による発生被害は、高い水準にあることがいえる。このように、第2-1-22図から、我が国においては、災害に備えた取組は重要であることが改めて認識できる。特に、近年は、2015年に鬼怒川で発生した堤防決壊のような大規模な洪水等、想定外の災害が起こることも多く、平常時からリスクに備えることが災害時にも企業活動を継続する上で、重要な取組であるといえる。

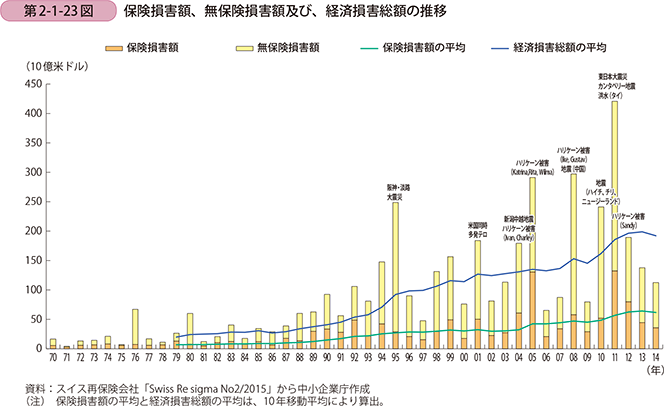

また、第2-1-23図は、1970年から2014年までの経済損害総額と保険損害額との差を見たものである3。リスクマネジメントの一つとして、保険に加入することは重要な対策の一つである。第2-1-23図を見ると、経済損害総額が急速な拡大傾向にある一方で、保険損害額は緩やかな上昇にとどまっており、無保険損害額が増加傾向にあることが見て取れる。また、経済損害総額が大きかった年には、我が国で発生した災害が含まれていることが多い。これらのことからも、自然災害への対策を検討することが重要であるといえよう。

3 ここで、損害総額とは、大事故に直接起因する全ての金銭的損害ことであり、建物、インフラ、輸送手段等の被害を指している。加えて、財物損害による直接的な結果としての事業中断に起因する損害も含む。なお、ここでの損害総額には、サプライヤーが事業不能によって被った収入の減少のような間接的な金銭的損害は含まない。また、保険損害額とは、民間または政府制度のいずれかを問わず、保険金として支払った額の合計であり、再保険金回収前の総額である。ただし、賠償責任による保険損害及び生命保険の保険金は含まれていない。最後に、無保険損害額とは、経済損害総額から保険損害額を差し引いたものである。

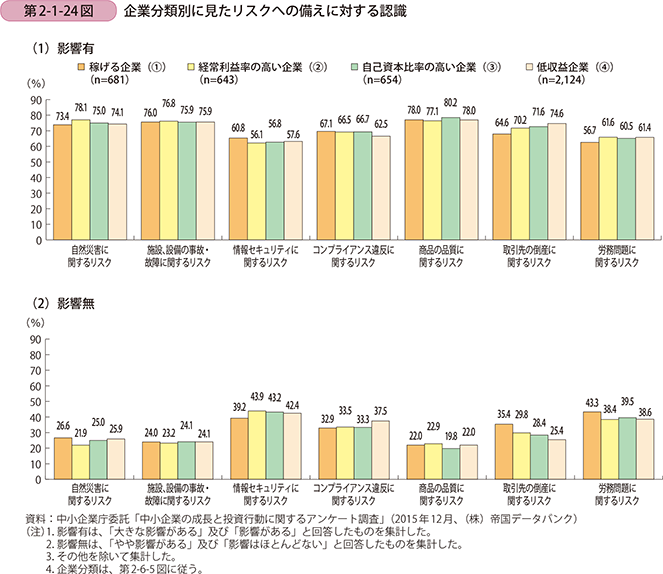

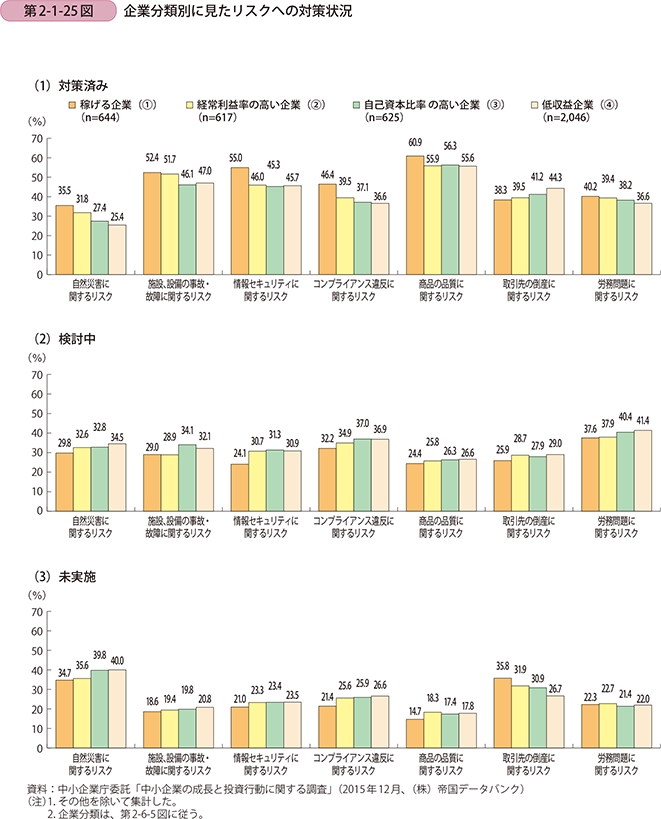

このような自然災害や情報セキュリティ等のリスクに対する、中小企業の認識度や備えの状況を確認する。第2-1-24図および第2-1-25図は、経常利益率と自己資本比率の水準により中小企業を四つに分類4し、分類別にリスクに対する中小企業の認識度や備えの状況を見たものである。

4 経常利益率と自己資本比率による中小企業の分類の詳細については、第2部第6章を参照。

第2-1-24図を見ると、企業はリスクが顕在化した際の影響は認識している傾向にあるものの、第2-1-25図を見るとそれらのリスクに対する対策はあまり進んでいない状況が見て取れる。特に、自然災害については、認識の高さは第2-1-24図に掲げたリスクの中で高い水準にあるものの、対策の実施状況は、低水準にあることが分かる。また、本章においては、ITの利活用の重要性について述べてきたが、情報セキュリティに対しては、対策の実施状況に加えて、認識の高さにも課題があることが見て取れる。このように、中小企業においては、リスクに対する備えは大きな課題の一つであるといえよう。

本章では、需要拡大に向けた外需獲得の必要性や、情報通信技術の利活用による生産性の向上の重要性を述べてきた。これらの現状や課題については、第2部第2章及び第2部第3章で詳細に述べる。これらの取組は売上拡大への寄与が大きく、中小企業が稼ぐ力を強化する上で重要な取組であるといえるが、上述したとおり、これらの企業活動を進めて行くに当たり、適切なリスクマネジメントも欠かすことができない。このリスクマネジメントについては、第2部第4章で取り上げ、中小企業におけるリスクマネジメントの現状と課題を概観し、今後のリスクマネジメントの重要性について述べていく。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |