第3章 中小企業の生産性分析

前章で確認したように、2015年、我が国経済は、経常利益が過去最高水準を記録し、企業の収益拡大が雇用環境の改善や賃金の上昇につながるという「経済の好循環」が動き始めるなど、総じていえば緩やかな回復を続けてきた。他方で、中小企業においては、売上の伸び悩み、設備の老朽化、人材不足等の課題に直面し、足下では輸出・生産面に新興国経済の減速の影響も懸念されるなど、課題も多い。今後、さらなる人口減少が見込まれる中、引き続き経済の好循環を維持し、持続的な成長路線をたどっていくためには、企業一社一社の生産性を高め、国内企業の収益力を向上させることが重要である。中小企業の側から見ても、経常利益が過去最高水準となっている今は上述の課題に備える好機である。

そこで、本章では中小企業の生産性に注目し、様々な角度から分析を行う。

第1節 中小企業を巡る環境の変化と生産性

1 人口減少、少子高齢社会

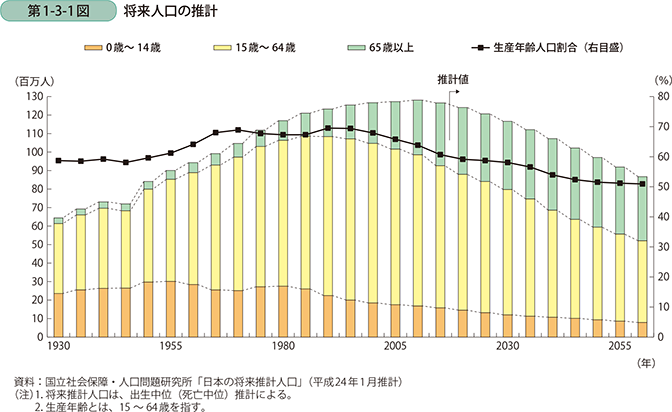

第1-3-1図は、我が国におけるこれまでの人口推移と、将来の人口推移の推計値を示している。同図によると、15歳から64歳までの、いわゆる生産年齢にあたる人口は減少を続けている。また、今後についても、65歳以上の人口が増加する一方で、生産年齢人口は大幅に減少していくと推計されている。

人口構成の変化は、中小企業にどのような影響を与えているだろうか。中小企業における従業員の過不足感をDI値(今期の従業員の水準について、「過剰」と答えた企業の割合(%)-「不足」と答えた企業の割合(%))で確認しても、全ての業種において不足感が強まっている(第1-2-20図参照)。

こうした人口減少傾向を前提とすると、需要面では内需が縮小し、国内企業の売上高が減少する恐れがあると考えられる。また、供給面では、労働力人口の減少に伴い供給制約が生じ、従業員の不足傾向が更に強まることが予測される。

そこで、日本経済が人口減少下における需要縮小及び労働供給の制約を乗り越え、今後とも持続的な成長をたどっていくためには、需要面においては海外展開を含めた販路拡大が重要となる。また、供給面では誰もが活躍できる「一億総活躍社会」の実現や、従業員一人当たりの生産効率を上げる取組が必要となる。

とりわけ、国内雇用の約7割を占める1中小企業において、一社一社の生産性を向上させることは、日本経済全体のこうした課題の解決に大きく資することとなる。そこで、以下では中小企業の生産性について、様々な角度から分析を行う。