4 人件費の分析(人手不足)

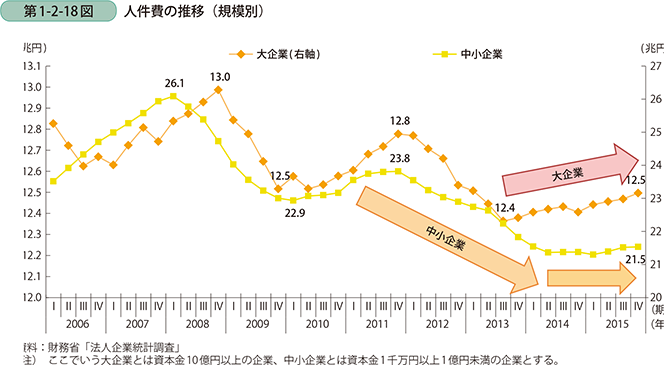

次に、中小企業の経常利益の増加に大きく寄与している、人件費の推移を確認していく。人件費の推移を規模別に見ていくと、大企業・中小企業共に2008年後半から2010年前半にかけて低下し、翌年に上昇したものの、2012年より再び減少に転じた(第1-2-18図)。以降の推移には差が見られており、大企業は、2013年第3四半期以降、緩やかな上昇傾向にあるが、中小企業は、2014年以降は横ばい傾向にある。

|

第1部 平成27年度(2015年度)の中小企業の動向

|

4 人件費の分析(人手不足)

次に、中小企業の経常利益の増加に大きく寄与している、人件費の推移を確認していく。人件費の推移を規模別に見ていくと、大企業・中小企業共に2008年後半から2010年前半にかけて低下し、翌年に上昇したものの、2012年より再び減少に転じた(第1-2-18図)。以降の推移には差が見られており、大企業は、2013年第3四半期以降、緩やかな上昇傾向にあるが、中小企業は、2014年以降は横ばい傾向にある。

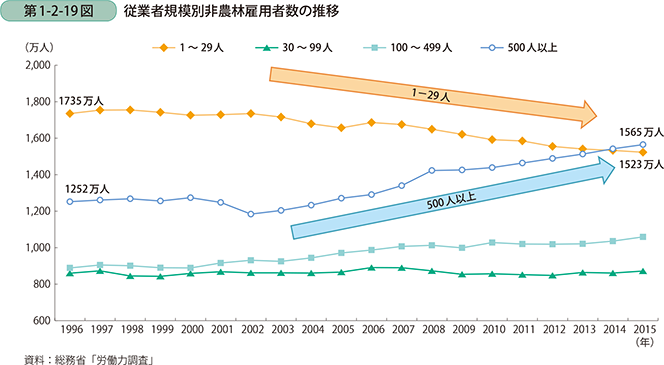

また、実際の従業者数について、総務省「労働力調査」により従業者規模別の非農林雇用者数の推移を確認すると、従業者が1~29人の企業で働く雇用者の数は減少傾向にあり、ここ20年で約212万人の減少となった(第1-2-19図)。他方で規模の大きな企業で働く雇用者数は増加しており、従業者500人以上の企業で働く雇用者数は過去20年で約313万人増加した。全体の雇用者数が増加する中、規模の小さな企業で働く雇用者数は減少していることが分かる。

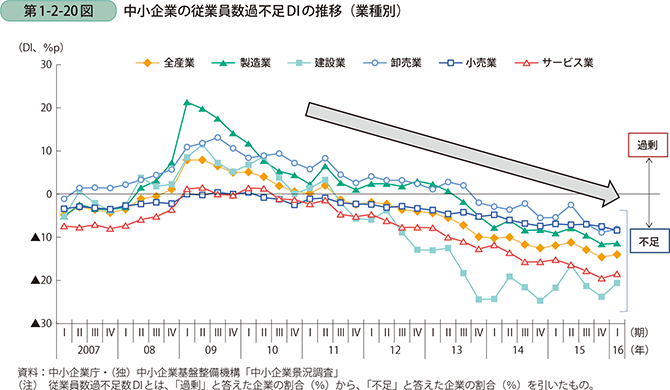

次に中小企業の人手不足感について見ていく。中小企業の従業員過不足DIの推移を確認すると、2013年第4四半期から全業種で不足に転じており、特に建設業、サービス業では不足感が強い(第1-2-20図)。

以降では、中小企業の従業者数の減少の背景を推察するため、中小企業の離職者と入職者の状況を確認する。

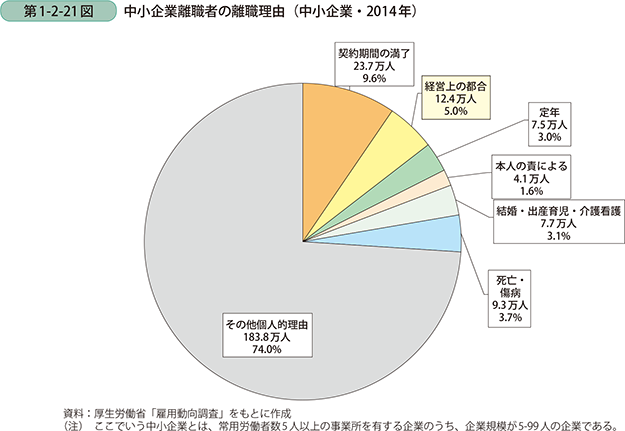

まず、2014年に中小企業からの離職者の離職理由を確認すると、中小企業の離職者のうち離職理由が判明しているのは248万人だが、そのうち個人的理由による離職が7割程度を占めており、リストラクチャリング(企業からの依頼に応じた希望退職も含む)等の経営上の理由は、5%程度にとどまっている(第1-2-21図)。

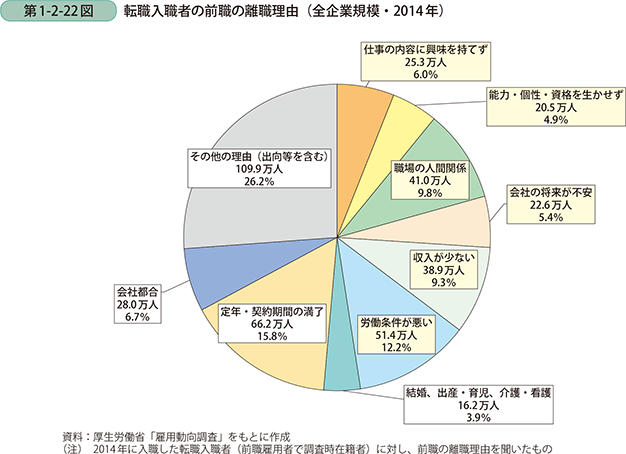

離職理由のうち、割合の大きな「その他個人的理由」について、離職者向け調査では細かく調べていないため、入職者向け調査で調査している、前職の離職理由を確認する(第1-2-22図)7。この中で、その他の個人的理由にあたるものを抜き出すと、「労働条件が悪い」が12.2%、「職場の人間関係」が9.8%、「収入が少ない」が9.3%となっており、以下、「仕事の内容に興味を持てず」、「会社の将来が不安」、「能力・個性・資格を生かせず」と続く。このことから、中小企業からの離職理由の約7割を占める「その他の個人的理由」には、労働条件や収入等、待遇面や職場環境、仕事内容への不満が含まれることが推測される。

7 調査対象が、離職者のうち再就職をしたものに限られる点、前職規模別に分割を行っていない点は留意する必要がある。

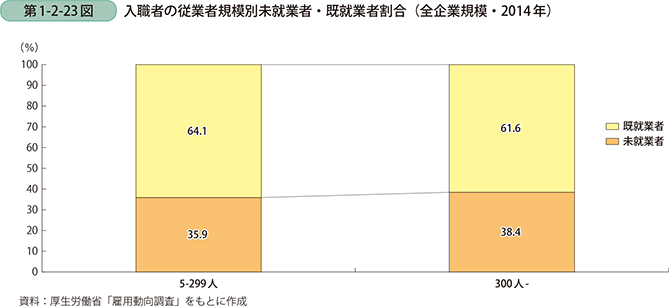

次に、中小企業へ就職・転職した入職者について見ていく。まず、入職者を企業規模別に、入職前1年間に就業経験のない未就業者と入職前1年間に就業経験のある既就業者に分類すると、企業規模300人以上の企業で働く未就業者の割合は38.4%であるのに対し、5-299人の企業で働く未就業者の割合は35.9%と、規模の小さい企業のほうが未就業者の割合がやや低いことが分かる(第1-2-23図)。

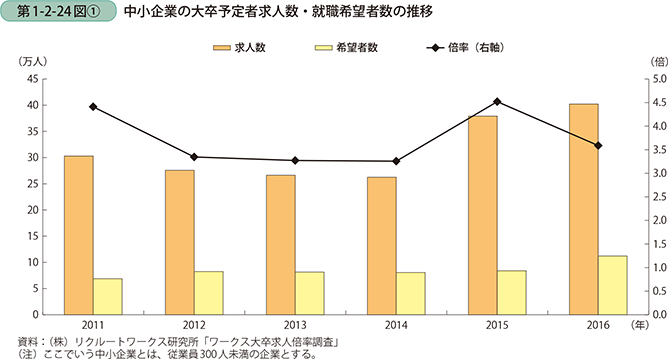

実際に新卒採用時の求人数、就職希望者数を見ても、中小企業は大卒予定者の求人数がここ2年で増加傾向にあり、足下では40.2万人であるのに対し、中小企業を希望する新卒者の数は11.2万人と、増加しているものの、求人数との間に大きな開きがある(第1-2-24図〔1〕)。中小企業は、募集自体は増やしており、新卒者を雇おうとしてはいるものの、希望者数はあまり増えておらず、求人倍率も3倍から4倍程度と、高水準で推移している。

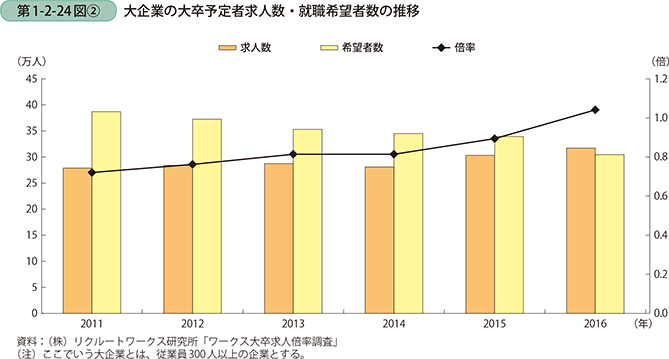

他方で、大企業の新卒者の採用状況を見ると、足下の2016年を除けば、大企業を希望する新卒者数は求人数を上回って推移しており、求人倍率でも1倍程度と、中小企業が3-4倍程度であることと比べてとても低い水準にあり、依然として大企業志向が強いことがうかがえる(第1-2-24図〔2〕)。

次に、中小企業を離職する理由、大企業を志向する理由として考えられる、規模による賃金の格差について見ていく。

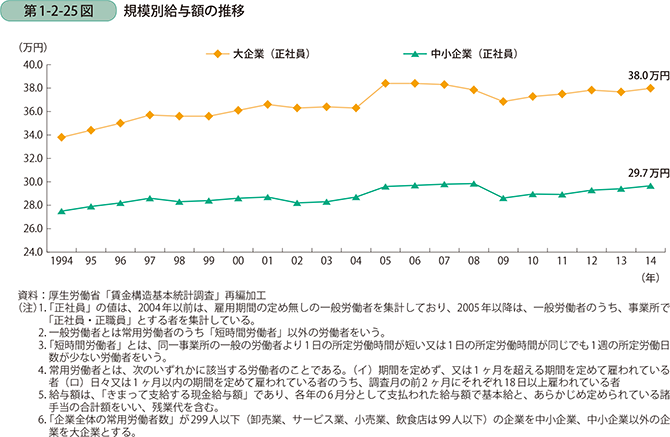

企業規模別の給与額の推移を見ると、大企業と中小企業の正社員の賃金は、中小企業が27~30万円程度、大企業が34~38万円程度で推移しており、1990年代から存在する賃金格差は依然解消されないまま推移している(第1-2-25図)。

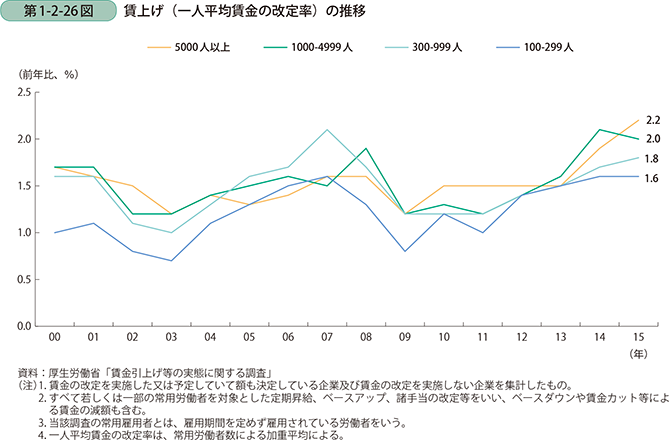

また、企業規模別の賃上げ率を見ると、100-299人の規模の企業の賃上げ率は、増加傾向にはあるものの、概ね他の規模よりも低い水準の賃上げ率となっている(第1-2-26図)。

中小企業の従業者数が減少している背景には、依然として規模の大きな企業との賃金の差が縮小しないこと等が考えられる。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |