2 製造業の変化

本項では、市町村別に見て1986年、2012年のいずれにおいても従業者数の割合が最も高かった製造業の変化について詳しく見ていく。

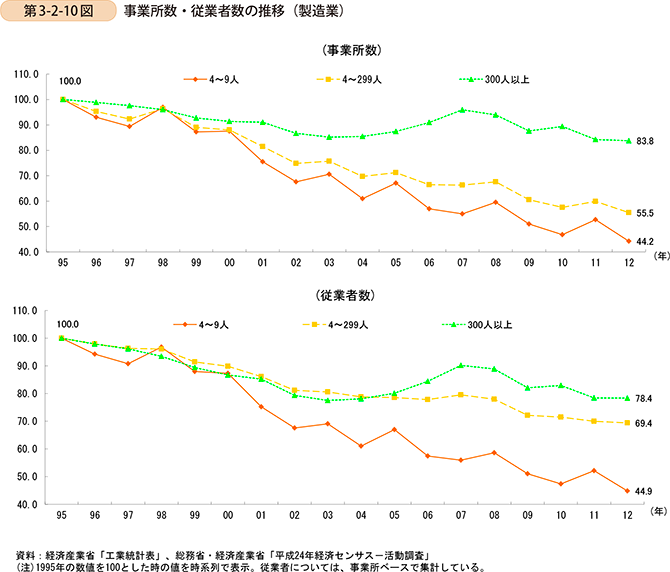

第3-2-10図は、1995年から2012年にかけての製造業における事業所数・従業者数の推移を見たものである。これを見ると、中長期的には製造業における事業所数・従業者数は減少傾向にあり、とりわけ従業者規模が4~9人の小規模事業所での減少が目立っている。

|

第3部 「地域」を考える ―自らの変化と特性に向き合う―

|

2 製造業の変化

本項では、市町村別に見て1986年、2012年のいずれにおいても従業者数の割合が最も高かった製造業の変化について詳しく見ていく。

第3-2-10図は、1995年から2012年にかけての製造業における事業所数・従業者数の推移を見たものである。これを見ると、中長期的には製造業における事業所数・従業者数は減少傾向にあり、とりわけ従業者規模が4~9人の小規模事業所での減少が目立っている。

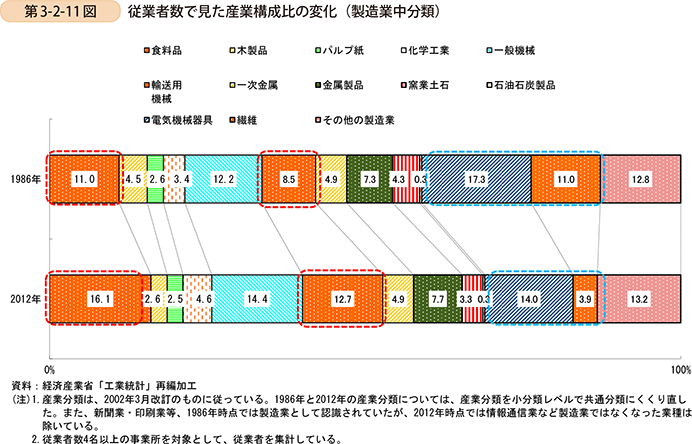

次に、従業者数で見た製造業中分類ベースでの業種構成比の変化を見ていく(第3-2-11図)。これを見ると、グローバル化の進展等により、繊維、電気機械器具では割合が減少している。他方で、国内需要の多くを国内生産で賄っている食料品、輸送用機械では割合が増加している。これには、国内需要に占める輸入品の割合を示す輸入浸透度8の変化が大きく影響しているものと考えられる。

8 第1部第3章を参照。

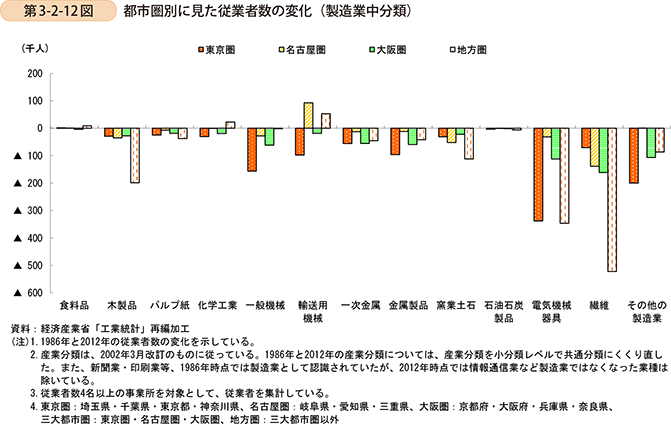

また、都市圏別に製造業中分類ベースでの従業者数の増減を見たものが第3-2-12図である。これを見ると、どの都市圏においても多くの業種で従業者数が減少しており、地方圏においては木製品、電気機械器具、繊維、東京圏においては一般機械、電気機械器具に従事する従業者が大幅に減少している。他方で、地方圏における食料品、化学工業、輸送用機械、名古屋圏における輸送用機械の従業者は増加している。製造業全体として従業者数は大幅に減少しているが、従業者数の増減には地域性があることが見て取れる。

次に、製造業の事業所数・従業者数の変化等について、以下では、市町村単位まで掘り下げて見ていく。

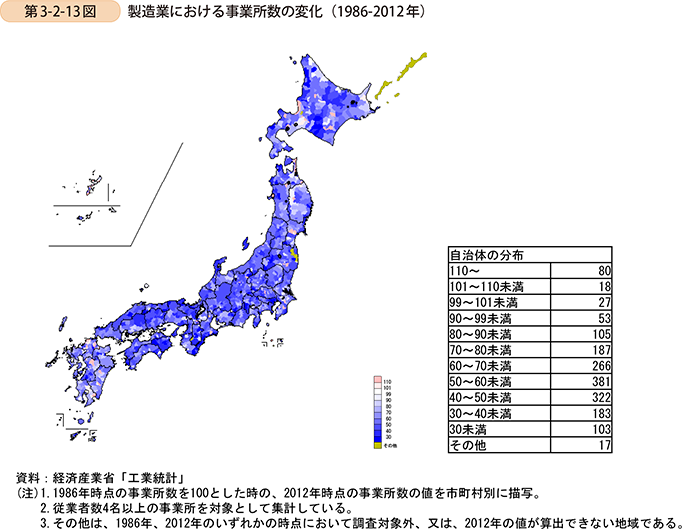

第3-2-13図は、製造業における事業所数の変化を市町村別に示したものである。製造業の事業所数が増加している市町村は1割にも満たず、多くの市町村で事業所数は減少している。地域性の観点から変化を捉えてみると、事業所数の減少割合が大きい市町村が、東京圏や大阪圏といった都市部の市町村でも多く見られる。

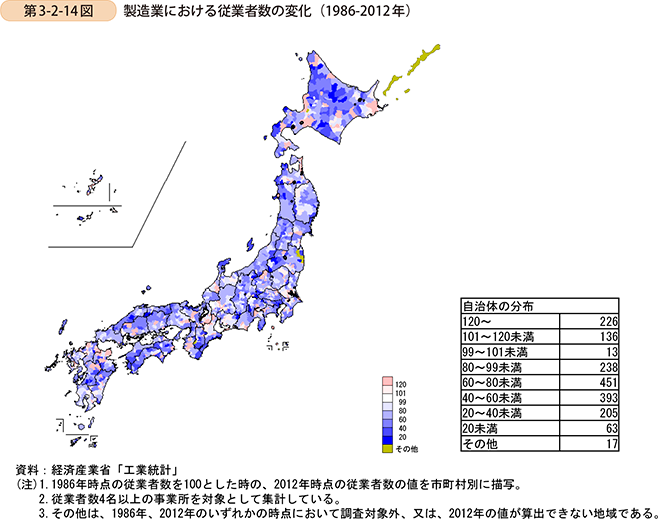

第3-2-14図は、製造業における従業者数の変化を市町村別に示したものである。これを見ると、製造業の従業者数が増加したのは約2割の市町村であり、事業所数の変化と同様に多くの市町村では製造業の従業者数が減少していることが分かる。地域性の観点から変化を捉えてみると、事業所数の増減と同様に、東京圏や大阪圏といった都市部でも大幅に従業者数が減少した市町村が多く見られる。

第3-2-15図は、製造業における付加価値額の変化を市町村別に示したものである。これを見ると、約半数の市町村で製造業における付加価値額が減少していることが分かる。また、従業者数との関係を見てみると、従業者数の減少幅が大きい市町村では付加価値額が減少している市町村が多い一方、従業者数の減少幅が小さい、又は、従業者数が増加している市町村では、付加価値額が増加している市町村が多いことが見て取れる。

次に、地域における製造業の事業所が密集している産業集積9の現状について見ていく。産業集積の特徴として、〔1〕自然資源や整備された交通インフラの存在、〔2〕地理的な近接性が生み出す物流・通信コストの逓減、〔3〕集積内部における事業所同士の競争の活発化、〔4〕集積内部における事業所同士の情報交流によって生じるシナジー効果や技術のスピルオーバー効果の存在などが挙げられるが、これらを活かすことにより生産性を高め、付加価値の高い製品を製造することができることから、全国各地において産業集積が形成されている。

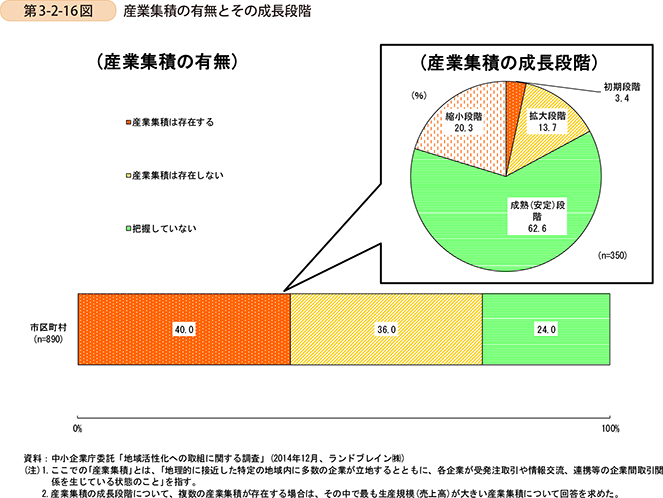

第3-2-16図は、市町村別に見た産業集積の有無と、その産業集積の成長段階について見たものである。これを見ると、約4割の市町村が「産業集積は存在する」と認識している一方で、企業の集合体が産業集積であるかどうかの判断ができないものも含まれていると考えられるが、2割強の市町村では、その産業集積の存在について「把握していない」と回答していることが分かる。

他方で、その産業集積の成長段階について見てみると、「初期段階」(3.4%)、「拡大段階」(13.7%)と、今後の産業集積の成長余地が比較的大きいと認識している市町村が2割弱であるのに対し、「成熟(安定)段階」(62.6%)、「縮小段階」(20.3%)と、今後の産業集積の成長余地が比較的小さいと認識している市町村が8割強にも上っていることが分かる。

9 ここでいう「産業集積」とは、「地理的に接近した特定の地域内に多数の企業が立地するとともに、各企業が受発注取引や情報交流、連携等の企業間取引関係を生じている状態」を指す。

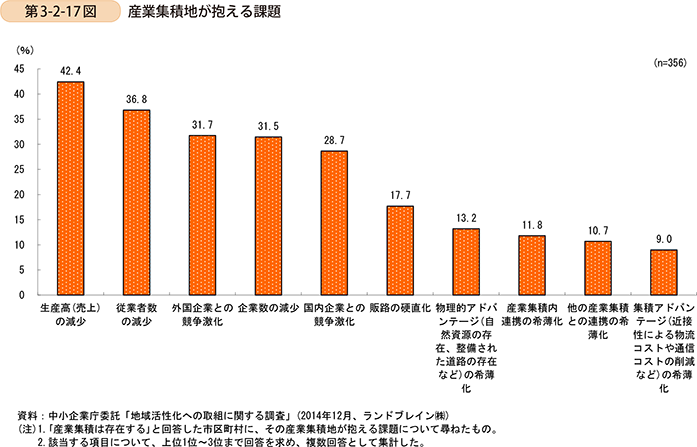

それでは、産業集積が存在する市町村において、産業集積がどのような課題を抱えていると認識しているか、第3-2-17図に基づき見ていく。「生産高(売上)の減少」(42.4%)、「従業者数の減少」(36.8%)など、産業集積の規模を規定するような項目が上位の回答となっている一方で、「物理的アドバンテージ(自然資源の存在、整備された道路の存在など)の希薄化」(13.2%)、「集積アドバンテージ(近接性による物流コストや通信コストの削減など)の希薄化」(9.0%)など、産業集積地が本来備えている機能(メリット)の低下に関する項目については下位の回答となっている。このことから、地域が経済・社会構造の変化に直面している中において、産業集積としてのメリットは一定程度維持されていると認識している一方で、工場の海外移転や、外国企業との競争激化により産業集積の規模は縮小していると認識している市町村が多いということが見て取れる。

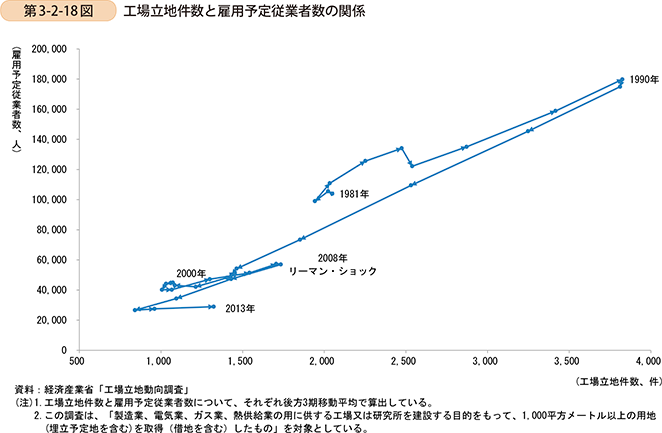

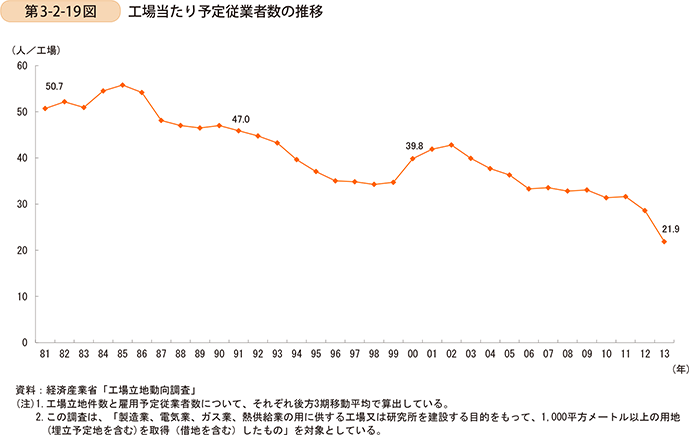

次に製造業の工場立地動向について見ていく。第3-2-18図は、我が国における製造業の工場立地件数と雇用予定従業者数の推移を示したものである。これを見ると、1980年から1990年にかけては工場立地件数の増加とともに雇用予定従業者数も増加しているが、1990年以降は一転して、工場立地件数、雇用予定従業者数ともに減少に転じている。その後は、一旦工場立地件数は持ち直したものの、2008年のリーマン・ショックにより、再び減少に転じているが、足元では、工場立地件数が大幅に増加している10。

10 2013年の工場立地件数は、1,873件となっており、前年比+646件(52.6%増)となっている。

第3-2-19図は、工場あたりの予定従業者数の推移を示したものである。長期的に見ると工場当たりの予定従業者数は減少していることが分かる。これには様々な要因が考えられるが、多数の従業者が必要とされる業種の工場については、工場の海外移転が進行したり、また、生産工程のオートメーション化等により、生産性が大幅に向上した業種の工場については、その工場での従業者が減少したものと考えられる。

ここまで、中長期的な産業構造の変化と、その産業構造の変化の中にあってもなお地域の雇用を支える産業として地域に貢献している製造業の変化について見てきた。以降では、これら変化を踏まえ、地域の実情に応じた地域経済振興策を実施している県及び市の取組を紹介する。

事例3-2-1. 岩手県滝沢市

IT関連産業の集積拠点を整備し産学官連携で

新規ビジネスと雇用を創出する自治体

岩手県滝沢市(人口55,063人(2014年4月現在、住民基本台帳)、面積182.32km2)は、盛岡市の北西部に位置し、市北西部には標高2,038メートルの秀峰岩手山をいただき、雫石川、北上川が流れる。昼夜人口比は0.86で、主に盛岡市へ通勤通学する(14,255人)盛岡市のベッドタウン機能を果たしてきた。2000年には人口5万人を達成し人口日本一の村となったが、2014年1月1日より「住民自治日本一の市」を目指し市制施行した。

滝沢市は県内一高齢化率が低く(高齢化率18.7%、全国23.3%、岩手県27.3%)であり、市内に2大学、1短期大学を抱える研究学園地域でもある。しかし、市内大学卒業生の多くは県外に出ているのが現状である。市内にある岩手県立大学では7割が県内出身者であるにもかかわらず、県外就職率が高い。そのうち半数以上はUターンを希望しているが、求人をしている企業が県内に少なかった。滝沢市ではこの課題に対して、IT企業の集積拠点を整備し、産学官連携で新しいビジネスを興すことで対処しようと取り組んでいる。

滝沢市は、2009年5月に、県及び岩手県立大学と連携し、岩手県立大学地域連携センターに隣接した敷地内に「滝沢市IPUイノベーションセンター」を開所した。ここには、オフィスタイプの貸し研究室が備えられている。岩手県立大学にはソフトウェア情報学部があり、毎年160人程度のソフトウェア技術者を輩出してきた。この拠点施設と豊富な人的資源を活用し、都内を中心としたIT関連企業に誘致を進めている。実際にIPUイノベーションセンター開所以降、企業誘致件数は上昇している。

滝沢市の企業振興の取組としては、雇用の費用面を負担する「人材U・Iターン型企業誘致補助金」のほか、「滝沢市共同研究制度」や「滝沢市共同研究補助金」といった、企業の発展と雇用創出を目的とした、市内企業の共同研究支援制度などを実施している。

これらの支援の中から多様なビジネスが形成されてきている。たとえば、地域特産を売りたい役所とネットショップのノウハウのある企業が協働し、特産品を掘り起こし、ネットショップを設営して、観光協会の運営で販売している。ほかにも特産品の1つであるスイカのブランド化を推進するために、持ち運びのできる非破壊スイカ糖度計を開発するなど、地域をフィールドとした実証実験も行っている。

滝沢市IPUイノベーションセンター開所以来、毎年開催している「滝沢市イノベーションフォーラム」では、産学官連携、異業種連携をテーマに講演会などを実施しており、様々な立場の人々のネットワーク化を重視している。IPUイノベーションセンター内では共有のスペースが設けてあり、施設自体が企業連携を促進している。既に立地した企業の口コミや市職員の幅広い活動(昨年度企業訪問198件、来庁企業172件)により、立地していない企業からも市の取組に幅広い賛同を得ている。

滝沢市では、ITを中心とした産業集積と人材育成により、シリコンバレーをもじった「滝沢バレー」を形成することを目指している。産業拠点の整備と新規ビジネスの増加により、盛岡市のベッドタウンから脱却し、滝沢市内で仕事を創り、雇用も確保し、居住することを可能にしている。滝沢市が掲げる「住民自治日本一の市」とは、「住民自らが住みよい地域を考え、思いやりと協力の気持ちを持ち、地域や仲間と関わることに「満足」と「幸福感」を日本一実感できるまち」と仮定しているが、地域の住みよさ向上による「満足」と「幸福感」の実感は「滝沢バレー」構想によって結実することが期待される。

【事例からの示唆】

■成功要因

滝沢市は盛岡市のベッドタウン機能を担っており、その側面からまちづくりを進め、人口も増加してきた。しかし、長期的には人口は減少に転じ、働く場が市内に少ないことから、若者が流出し、地域が衰退するという危機感を抱いてきた。その中でベッドタウンから脱却し、市としての独自の企業振興の必要性が認識されてきた。その手段として産学官連携から新規ビジネスを創出するアプローチを選択したことが成功要因の一つとなった。

産学官の「学術」では、岩手県立大学のソフトウェア情報学部という地域・人的資源に着目し、IT関連企業を誘致し集積拠点を整備することで、産学官連携の有機的な結節点を構築することを目指した。ITに焦点化したことも、新規ビジネス創出にとって有効であった。高度情報社会の中では、ITは異業種との掛け算による新規ビジネス化が進め易いためである。ただし、滝沢市は大学という地域資源があったから成功した、ITだから成功したという認識を持っているわけではない。滝沢市では、「新規ビジネス創出にとって最も重要であるのは、多様な主体のネットワーク化である」との認識の下、市職員が全国に営業に回り、SNSやメールを通じて日々企業対応に奔走していることがそのネットワークを支えているといえる。

■地域における経済構造の変化を踏まえた対応

-産学官連携による新産業の創出-

2008年から2010年にかけてはリーマン・ショックで景気も後退し、製造業は先細りの傾向が予測される中で、滝沢市では、これまで多くの自治体で実施してきたような、製造業向けに工場誘致を行うべく補助金を出すという画一的な企業振興は有効ではないと考えていた。補助金の期間が過ぎれば企業が撤退するというケースが見られたこともあり、製造業の工場誘致とは別の手法も模索する必要があると認識していた。他方で、首都圏から2時間20分内で安価な労働力を提供できるという市の強みも、より首都圏に近接した自治体と比較すれば優位性はなく、人件費も海外とでは比較にならないとも認識していた。

滝沢市は以上のような経済環境認識の下で、産学官連携による新規ビジネス創出を志向した。「工場誘致による雇用確保」へという流れから、「新規ビジネスによる雇用創出」へというアプローチを主たる企業振興の手段にした事例であるといえる。

■今後の課題

滝沢市IPUイノベーションセンターに企業が立地する目的の一つは、岩手県立大学のソフトウェア情報学部をはじめとした、高度人材のリクルーティングにある。市としては、東京にあるIT企業の本社で技術を磨いた後、Uターンを希望する場合にはIPUイノベーションセンターのオフィス(IT企業の支社)で勤務できるように企業にお願いし人材流出を防いでいる。しかし、ITだけでは工場誘致のような大規模の雇用は生まないため、異業種交流から異業種連携、新規ビジネス創出の流れを加速させていくことが求められる。

事例3-2-2. 長野県須坂市

大企業の規模縮小をきっかけとした

中小企業の連携による活力の維持に取り組む自治体

長野県須坂市(人口:52,168人(平成22年国勢調査)、面積149.84km2)は、第二次世界大戦後、疎開工場が市内に定着し、電子機械部品・組立工業の集積地となった。

しかし、2002年に大手工場の規模縮小により、その製造下請けを中心に成立していた市の製造品出荷額は半減、従業者数も2割減少し、地域経済に深刻な影響が及んだ。こうした状況を打開するため、地元企業や金融機関、地域の有識者が中心となり、既存の技術力を活かしつつ、技術革新や業態転換による新たな産業創出を目指し、2004年9月に「須坂市産業活性化戦略会議」(以下、戦略会議)を設置し、産学官が連携した新たなビジネスモデルの構築と地域活性化に向けて、様々な角度から調査研究を開始した。

戦略会議は地元企業の経営者や銀行、農家の代表など計18名の委員で構成され、五つのテーマに分かれて新産業の創造可能性について調査研究を行った結果、戦略会議のメンバーが産業活性化のための行動を起こすとともに多くの協力者を募るための行動宣言としての「産業活性化戦略エンパワーメントプロジェクト」(以下、エンパワーメントプロジェクト)を2005年9月にとりまとめた。

エンパワーメントプロジェクトに掲げられた取組の実現に向け、2008年に商工会議所、JA須高、観光協会等の団体、市民有識者を委員に加えた第2期産業活性化戦略会議を立ち上げ、工業・まちづくり・健康づくり・再生可能エネルギー等の分野において、産学官によるプロジェクトの推進や人材教育、各種交流イベントの創出と強化、実証実験等に取り組んでいる。

戦略会議で議論されたアイデアをもとに複数の製品が開発されている。これらの製品の特徴は2点ある。1点目は地域課題に対応した製品やサービス開発という点である。具体例として、ぶどう栽培のための作業補助具が挙げられる。須坂市の特産品の一つにぶどうがあるが、高齢化が進み、生育期や収穫時の長時間の作業に不安を感じる農家が増えているという状況において、学術機関等の開発支援を受け、産業コーディネーターが中心となって作業者に負担をかけない補助具を開発し、2009年より販売をはじめ、市内のみならず、全国のぶどう農家や学術的研究機関等から評価を受けている。

2点目は戦略会議の参加者同士によるコラボレーションの実現である。具体例として、ぶどうの圃場でのソーラー発電システムの実証実験が挙げられる。ぶどうは生育時に雨や日照の影響を受けやすく、品質が落ちやすいが、これらの対策のため、ソーラー発電システムの開発を行っている市内の企業や戦略会議の委員と協力し、太陽光パネルをぶどう棚の上に設置した。これにより、ぶどうの品質や収量の向上を図るとともに、余剰電力を売却することで農家所得の向上と安定化を目指しており、これまでに発電量は2,626kwh(2013年実績値)を記録し、着実に成果をあげている。

須坂市では、今後、上記のような取組を継続するための後継者育成を進めていく予定である。2015年4月に開校する市内の高等学校には地元企業での就業体験や実習を受けられる学科が設置される予定であり、現状で多数の市内の企業が協力の意思を表明している。将来的には、より多くの卒業生が市内で就職や定住をすることが期待されている。

【事例からの示唆】

■成功要因

大手工場の規模縮小というインパクトは、工場からの下請に依存していた市内の製造業のみならず、工場従事者の消費によって支えられていた第三次産業等、多方面に及んだ。

こうした状況に対して、新たな工場誘致や特定分野の産業振興に頼るのではなく、観光、農業、健康づくり等、多様な視点から本市の資源を見つめなおし、市全体のまちづくりを目指している点が評価される。そして、こうした取組は地元企業や研究機関が主導する形で行われており、市役所が事務局として調整役に徹していることも、その後の具体的な製品開発や事業展開に結びついている一因と考えられる。

実際に、製造品出荷額と従業員数の推移を見ると、大手工場の規模縮小があった2000年と2005年の比較では製造品出荷額は2,781億円から1,189億円(2000年比57.2%減)、従業員数は7,651人から6,256人(2000年比18.2%減)と大幅な落ち込みであった。しかし、戦略会議の取組開始以降の2010年の製造品出荷額は1,130億円(2005年比5.0%減)、従業員数は5,915人(2005年比5.5%減)と安定傾向にある。

また戦略会議をプロジェクトの検討や策定とプロジェクト実施のためのフェーズに分けて会議のあり方や委員の構成を変化させたことも、プロジェクトを展開する上で非常に重要であり、こうした意識が戦略会議立ち上げ当初から委員の中で共有されていた点が特徴的であるといえる。

■地域における経済構造の変化を踏まえた対応

-地域の困りごとへの対応-

戦略会議をきっかけとした製品開発の特徴は、地域の困りごと(=ニッチなニーズ)に着目した点にある。域内の困りごとを解決するための製品開発は結果的に域外需要の獲得につながっている。高齢化等、日本全体に共通する困りごとは多数存在するため、一見地域のニッチなニーズに応えている製品も、域外へのPR等を適切に行うことで、域外需要を獲得することができることは、上記のぶどう栽培のための作業補助具の事例からも見て取れる。

また、こうした取組を行政が側面から支援しつつ、企業等からの要望に応じた柔軟な対応を行うことも重要である。例えば、当初戦略会議の事務局機能を担ったのは工業課であったが、今後は工業のみならず、全産業を横断して新たな製品等の開発を進めることが必要であるため、時代のニーズに沿った課名にしてほしいとの要望に応える形で、2012年より課名を「産業連携開発課」とし、新たに産業連携推進係を設置した。このような官と民が歩調をそろえた対応が重要であるといえる。

■今後の課題

戦略会議の当初の課題は委員間での目的の共有や問題意識と把握にあった。委員の大半がものづくりに携わる企業の関係者であったが、産業振興にとどまらず、須坂市全体のまちづくりの観点から農業や商業関係者も参加していたため、問題意識や関心のある分野に差があった。会議を重ね、委員間での議論を交わす中で、個別の産業分野の活性化ではなく、須坂市の産業界全体の活性化を通じたまちづくりの方向性を検討するという、目的意識が共有された。

テーマ設定をあえて広範に設定する場合、まず参加者同士の意識を統一することが重要であり、そのためには第三者としてのコーディネーター(行政)が議論の場を設け、各主体に参加を呼びかけることが有効であると考えられる。

事例3-2-3. 秋田県

地域経済を牽引する中核企業を総合的に個別支援する自治体

秋田県(人口1,036,861人(2014年10月現在、住民基本台帳)、面積11,636.32km2)は日本海沿岸にあり、奥羽山脈を境に東側は岩手県、南側は山形・宮城両県と隣接し、国立公園十和田湖をまたぎ北側には青森県が位置する。人口減少日本一の県であり、高齢化率も最も高い秋田県では、子育て支援などのプログラム強化とともに、経済産業基盤の強化による息の長い取組が必要であると認識している。

その中で秋田県は、地域経済の牽引に大きな役割を果たす広域需要志向型の中核企業を創出するべく、独自技術や経営ノウハウを活用し、業績拡大が見込まれる製造業の中小企業に対して補助金を交付するなどの個別支援を行う「ものづくり中核企業創出促進事業」に取り組んでいる。

この個別支援により、地域に新たな取引・雇用の場を創出し、生産活動の模範となる中核企業のモデルケースを創出するとともに、中小企業の積極的な経営努力を促すことを目的としている。ただし、個別支援の審査に際しては、企業側に対しては単なる補助金の申請を求めるだけではなく、3~5年後の事業計画、事業戦略を提案することを求め、その経営戦略の妥当性を審査して認定している。補助金自体は、技術開発段階、量産化段階、販路開拓段階、ステップアップといった形でそれぞれの状況に応じて異なる補助金を交付している。秋田県では、状況に応じた補助金を交付した「中核企業化有望企業」が、「中核企業候補企業」となり、最終的に「中核企業」へと成長することを期待している。

秋田県では、2010年度から2014年度までに合計55社を支援対象企業に認定しており、認定から3年後を目途に毎年5社の中核企業化を実現することで、事業効果を把握している。中核企業化の目安は、「従業員100名以上達成または、売上10億円達成」であり、申請時に既に達成済みの場合には、「3年後の売上目標達成や従業員目標達成」が目安となっている。

「ものづくり中核企業創出促進事業」の2010年度認定企業であるエーピーアイ株式会社(従業員17名、資本金8,000万円)は、秋田県大仙市にあるソフトウェアを設計開発している企業であり、歩行環境シミュレータ「わたりジョーズ君」(秋田大学と共同開発)や手術針探知機「NEEDLE HUNTER」(秋田県立脳血管研究センターと共同開発)、センサー付スマート電子白杖(グループ企業の秋田精工株式会社と秋田県立大学の共同開発)などの商品を扱っている。2010年に大量生産型の製造業から産学連携を基にしたソフトウェア設計開発企業に転換し、同年に「ものづくり中核企業創出促進事業」に申請し認定を受けた。

本支援事業から技術開発段階の補助金を受けたのみならず、販路開拓段階では営業経費や展示会出展経費の一部補助も受けた。「3D&バーチャルリアリティ展」に出展したことで、テレビ局からの長期取材も受け、受注拡大へとつながっている。特に「わたりジョーズ君」は警察庁をはじめ大型受注が続いている。

同社の産学連携は、開発段階での大学との共同研究だけではなく、卒業生の就職先の提供という形でも結実している。地域で製品開発し、域外需要を獲得することで、本支援事業が意図する、地域に利益を呼び込み、若者の雇用を確保するといった地域経済活性化の成果が着実に現れてきている。

【事例からの示唆】

■成功要因

県内の産業構造の変化を見据えて、着実に企業振興環境整備することが重要であるという秋田県の状況分析が成功要因として挙げられる。県の主要産業である製造業支援に着目したのは、県内の多くの企業が製造業の中小企業であり、経済の底上げをするためには所与の産業構造を再生することが必要であるという認識に立ったからである。さらに、県内から退出することを選択肢としない、地域に根付いた中小企業を育成していくことが、息の長い取組としての地域経済活性化策としては有効であるという認識にも立っている。

中小企業に対する個別支援といっても画一的な補助金制度ではなく、企業に自主的に経営戦略を提出させ、経営革新計画並みに厳正な手続きを踏むという、手続き面での手法に特徴がある。開かれた手続きを企業が主体的に通過し、当該企業の取組を段階的に支援する制度であることで、自治体としても公平性の点で問題とはならず、認定を得た企業がモデル企業として成果を挙げていけば、未認定企業が見習うことで波及効果も期待できるといえる。

■地域における経済構造の変化を踏まえた対応

-地域の中核的な中小企業に対する支援-

県内企業のうち99%は中小企業であり、主要産業は製造業が占めている。その多くは景気変動の影響を受けやすい労働集約的な下請型・加工組立型の中小企業である。リーマン・ショック後の景気後退期には経営の岐路に立たされる企業も多く、地域経済低迷につながった。事例で取り上げたエーピーアイ株式会社も、県内有数の電気機械器具製造企業である由利工業株式会社のグループ企業であるが、製造部門を切り離し、開発部門のみで再出発するという決断をしている。

低迷した地域経済再生のためには、従来のような企業誘致頼みでは海外との競争の中で比較優位性が確保できず、新たな経済活性化策を模索する必要があった。そのような状況認識から生まれてきた「ものづくり中核企業創出促進事業」は、製造業の多くを中小企業が占めている、既存の産業構造に梃入れをするタイプの地域経済再生策といえる。

域外需要を喚起できる広域需要志向型の中核企業を創出するべく段階的な支援を施していくことは、地域に利益を呼び込む企業が増加するとともに、地域経済が活性化することで雇用状況の改善にもつながり、その結果として、若者が地元に留まり、人口減少対策や高齢化対策へとつながっていくことにも期待できるといえる。

■今後の課題

エーピーアイ株式会社では今後の方向性として、ネットワークの強化を挙げている。展示会への出展によりメディア効果も出るなど、今後の受注拡大には産学官連携のような既存の連携に加えて、より広いネットワークを構築することが必要であると認識している。秋田県としても既存のマッチング支援制度などとの連携により、より包括的な企業振興策が求められる。

コラム3-2-1

地域の中核的な中小企業への支援

事例3-2-3で見たように、都道府県及び市町村が地域経済の活性化の視点から、地域の中核的な中小企業に対して支援を実施している地域もある。こうした取組は都道府県、市町村のみならず支援機関等によっても行われていくと考えられるが、本コラムでは、地域中小企業の支援機関による取組について紹介する。具体的には、地域金融機関による地域の中核的な中小企業への支援状況について見ていく。

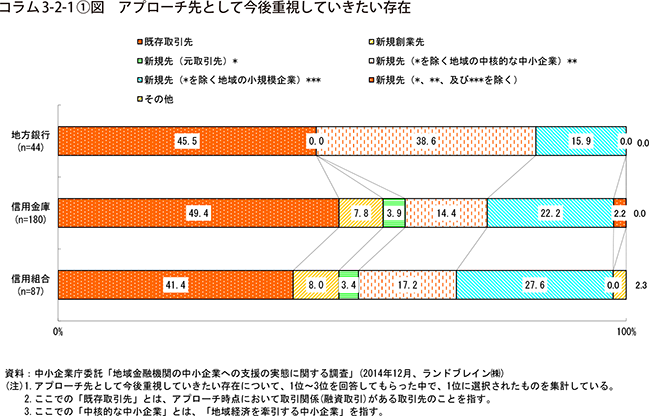

コラム3-2-1〔1〕図は、金融機関に対し、今後重視していきたい存在について尋ねたものである。これを見ると、どの業態の金融機関においても「既存取引先」へのアプローチを最も重視していきたいという回答が最も多くなっている。既存取引先はこれまでの取引実績があり、日常のコミュニケーション等から企業の情報(事業内容や決算内容)を把握し易いことから、今後も重要な取引先とし継続的に取引していきたいという認識を持った金融機関が多いということが推察される。

しかし、地方銀行11においては、「新規先(元取引先を除く地域の中核的な中小企業12)」(38.6%)、信用金庫、信用組合においては、「新規先(元取引先を除く地域の小規模企業)」(信用金庫:22.2%、信用組合:27.6%)を、それぞれ既存取引先に次いでアプローチ先として重視していると回答しており、金融機関の業態により、より重視していきたいアプローチ先には違いが見られる13。

11 本章において「地方銀行」は、「地方銀行」と「第二地方銀行」を併せたものをいう。

12 「地域の中核的な中小企業」とは、「地域経済を牽引する中小企業」をいう。

13 信用金庫、信用組合では「新規創業先」(信用金庫:7.8%、信用組合:8.0%、地方銀行:0%)についても重視してアプローチしたいと回答しており、これも金融機関の業態によって違いが見られる。コラム3-2-1〔1〕図では、今後アプローチ先として最も重視していきたい存在について尋ねたものであり、必ずしも地方銀行が新規創業先に対するアプローチを重視していないというわけではない。地域金融機関による新規創業先に対する支援状況については、前掲コラム3-1-4〔1〕図を参照。

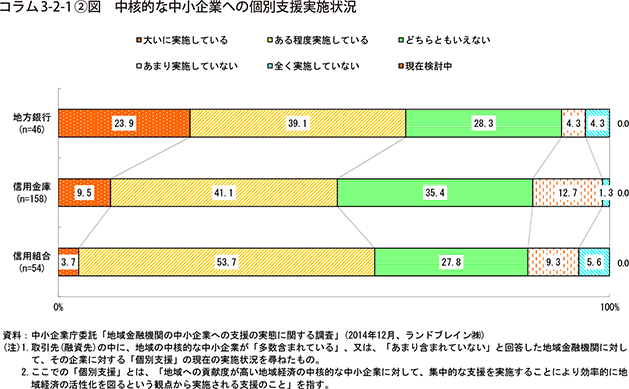

次に、金融機関の中核的な中小企業に対する「個別支援」の実施状況について、コラム3-2-1〔2〕図から見ていく。どの業態の金融機関を見ても5割超の金融機関で、地域活性化の観点から地域の中核的な中小企業に対して個別支援を「実施している(「大いに実施している」、「ある程度実施している」)」と回答していることが分かる。特に、「大いに実施している」の項目を比較すると、地方銀行の方が、信用金庫、信用組合と比較し、その傾向がより強いことが見て取れる。

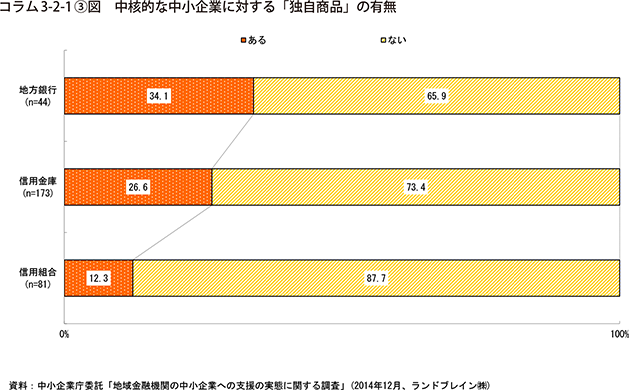

また、中核的な中小企業に対する「独自商品14」の有無について見てみると、地方銀行では34.1%、信用金庫では26.6%、信用組合では12.3%となっており、中核的な中小企業への支援については、地方銀行がより積極的な支援を行っていることがうかがえる(コラム3-2-1〔3〕図)。

14 業績優良企業に対する金利優遇などの回答が多かったが、「知的資産経営レポートの作成支援が伴う融資」などの個別支援を回答している金融機関も見られた。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |