第2節 地域における社会構造の変化

1 地域における人口減少の現状

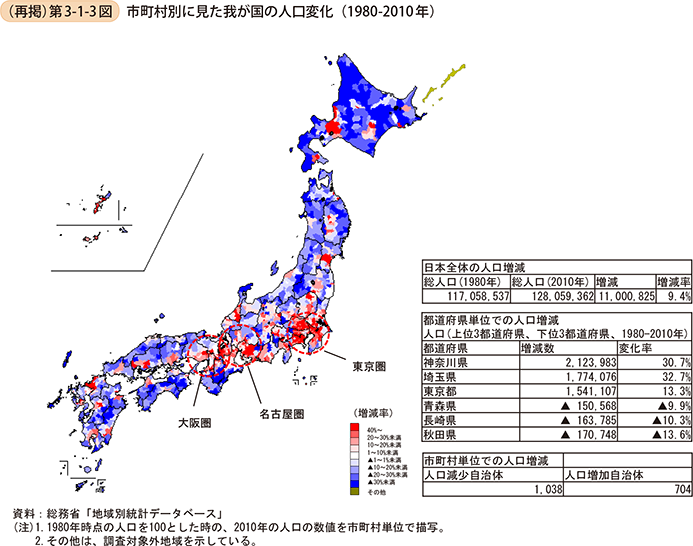

まず、我が国の中長期的な社会構造の変化から、地域における人口変化について見ていく。第3-1-3図(再掲)は、1980年から2010年までの人口の増減を市町村別に示したものである。これを見ると、日本全体としてはこの30年間で人口は約1,100万人増加したが、その多くは各都道府県の県庁所在地を中心とした都市部の市町村での人口増加によるものであり、地方、とりわけ中山間地域においては、人口減少に直面している市町村が多く見られる。我が国の人口は、2011年に本格的な人口減少局面に入り、今後、人口は減少していくものと予想されている15。人口減少は地域需要の衰退要因となることから、今後、地域の需要減少に対応するためにも、地域は、その地域に眠る潜在的な需要を掘り起こしていくような取組も求められるといえる。

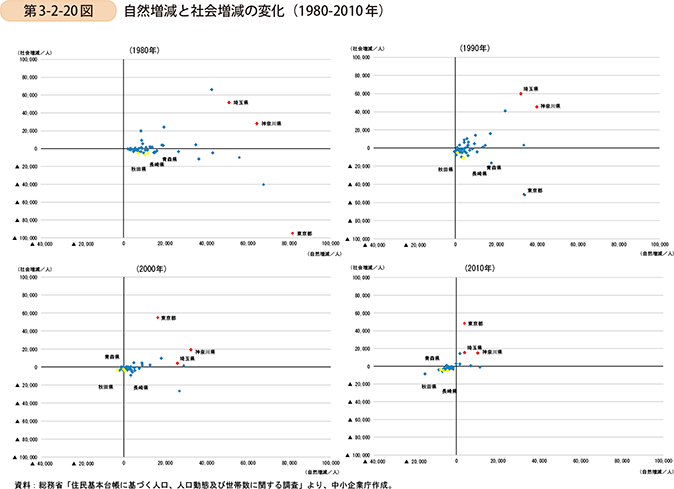

それでは、このような地域の人口増減は、どのような要因によってもたらされるのだろうか。第3-2-20図は、人口増減16の要因を自然増減と社会増減に分け、それらを都道府県別に時系列で見たものである。ここでは特に、1980年から2010年にかけての人口増加上位3位及び下位3位都県の動きに注目する。

1980年においては、全都道府県において自然増となっていることが分かる。また、埼玉県、神奈川県が大幅な社会増となっている一方で、秋田県、青森県、長崎県では社会減、東京都では大幅な社会減となっていることが分かる。

1990年においては、自然減となる都道府県も見られるようになったが、秋田県、青森県、長崎県においてはかろうじて自然増を維持していることが分かる。他方で、社会増減については埼玉県、神奈川県、秋田県、青森県、長崎県の傾向に大きな変化は見られないが、東京都の大幅な社会減の傾向は弱くなっていることが分かる。

2000年においては、秋田県、青森県では自然減となり、他の都道府県においても自然減が目立つようになった。他方で、東京都は社会減から社会増に転じており、その数値は埼玉県、神奈川県よりも大きいものとなっていることが分かる。

2010年においては、多くの都道府県で自然減となっており、社会増となっている都道府県は6都県しかないことが分かる。また、秋田県、青森県、長崎県では、自然減と社会減の双方が進行し、加速度的に人口減少が進行していることが見て取れる。

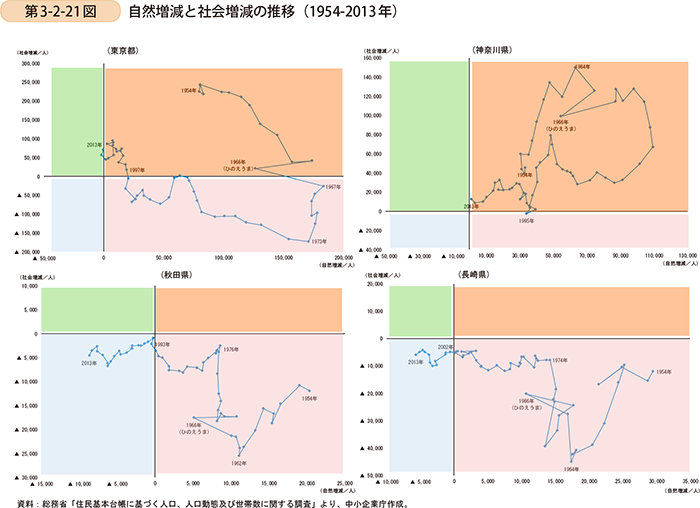

次に、社会増減と自然増減の都道府県別の長期的な推移について、第3-2-21図から見ていきたい。ここでは、先に注目した6都県のうち、推移の特徴をよく比較することができる東京都、神奈川県、秋田県、長崎県を取り上げる。

東京都においては、1966年以前は社会増・自然増で推移していたが、1967年以降、社会減・自然増で推移していることが分かる。その後、1973年をピークに社会減の状態が続いていたが、1997年以降は社会増に転じている。

神奈川県においては、1995年を除いてはすべての年で社会増・自然増で推移している。しかし、現在では社会増・自然増の双方の値とも小さな値となっている。

秋田県と長崎県は、長年、それぞれ自然増・社会減で推移してきたが、秋田県では1993年、長崎県では2002年に社会減・自然減となったことが分かる。

なお、「ひのえうま」である1966年においては、いずれの都県においても前年に比べて自然増の値が小さくなっていることが分かる。

以上で見てきたように、人口増減の要因は地域によって異なることが分かった。それぞれの地域が、その地域の人口がどのような要因でどの程度変動してきたかを捉えることで、今後の地域の人口をある程度予想することが可能となる。これは、将来の地域における需要を予測することにもつながるといえる。