第2章 経済・社会構造の変化を踏まえた地域の対応

前章において、地域の中小企業・小規模事業者が、多様な主体と連携し、地域資源を活用した取組を行うことで地域経済の活性化が図られた事例や、地域課題を解決する取組を行うことで地域住民の生活が豊かになる事例について見てきた。これら取組は、いずれも地域の実情に応じた取組であり、地域の活性化につながる取組であった。

他方で、その地域を支える自治体(都道府県及び市町村)が、地域の実情に応じた取組を行い、地域を活性化させるためには、地域が直面する中長期的な変化を捉えるとともに、その地域の現状を正確に把握した上で、それらを踏まえた地域戦略(地域の進むべき道)を策定し、それを実行に移すことが重要であるといえる。

現在、平成26年11月21日に成立した「まち・ひと・しごと創生法1」に基づき、日本全国の都道府県及び市町村では、「地方版総合戦略2」を策定中である。

この地方版総合戦略は、都道府県及び市町村が、その実情に応じて、個性豊かで魅力ある地域社会の形成や結婚・出産・育児について希望を持てる地域社会の形成のための環境整備、魅力ある就業機会の創出等の内容を盛り込んで策定する地域戦略である。よって、この地方版総合戦略を策定するということは、今後数年から数十年に渡る、地域の羅針盤ともいうべき地域の進むべき道を生み出すことと同義であるといえる。

本章では、今後の地方版総合戦略策定を見据え、地域が直面する経済・社会構造の変化について、中長期的な視点から改めて概観するとともに、地域が直面している構造変化を的確に捉え、地域経済の振興、地域中小企業の振興等に取り組む自治体の事例を紹介する。また、地方版総合戦略の策定に欠かせない地域の構造分析に関する実例を紹介するとともに、地域の構造分析の一助となるべく経済産業省で開発された「地域経済分析システム」の概要についても紹介する。

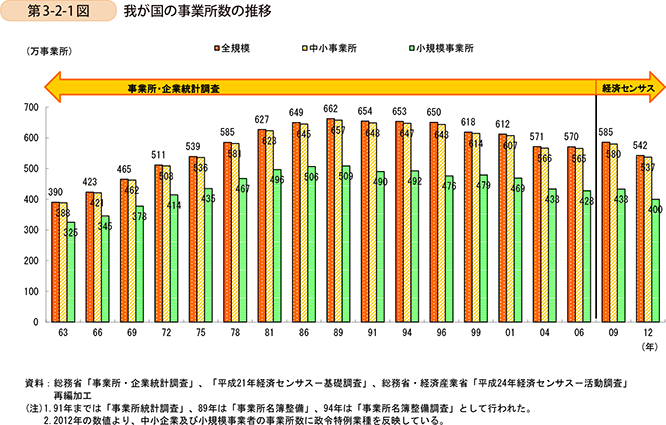

まず、事業所数の観点から我が国全体の産業構造の変化について見ていく。第3-2-1図は、我が国の事業所数の推移を示したものである。戦後、我が国は高度成長期を迎え、事業所数は1989年までは増加傾向にあったが、1989年以降は減少傾向に転じている3。

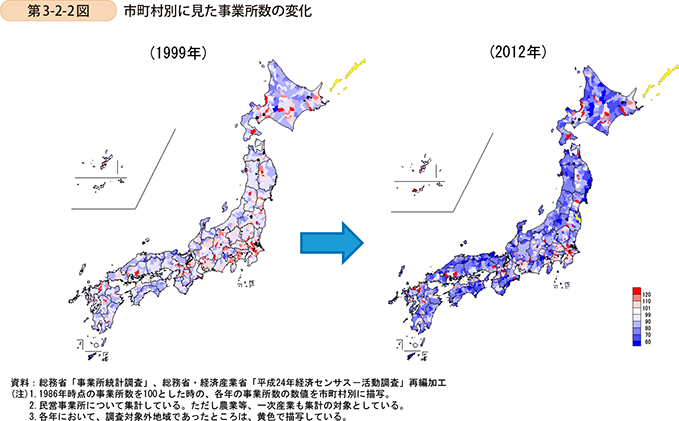

第3-2-2図は、1986年時点の事業所数を100とした時の、市町村別の事業所数の変化を示したものである。1999年、2012年ともに各都道府県の県庁所在地等を中心とした都市部においては、事業所数が増加している市町村も多く見られるが、2012年においては、多くの市町村で事業所数は減少しており、とりわけ中山間地域の市町村においては、減少割合が大きい市町村も多く見られる。

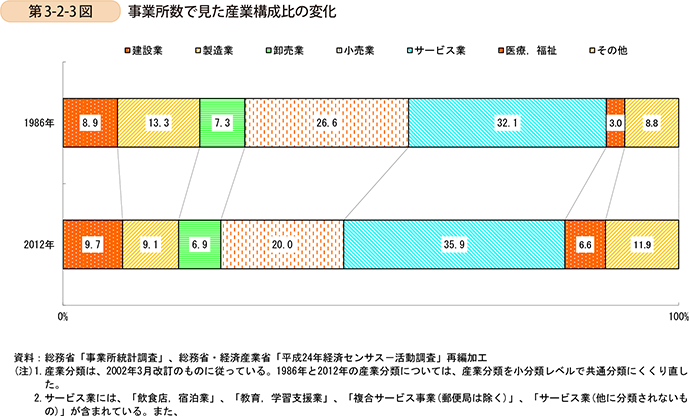

次に、事業所数で見た1986年と2012年の産業構成比を第3-2-3図から見ていこう。これを見ると、サービス業、医療,福祉等4の業種では割合が増加していることが分かる。この変化の背景には、消費者ニーズの多様化による提供されるサービスの多様化や、高齢化による介護サービス需要の増加が挙げられる。一方で、製造業、小売業等の業種では割合が低下していることが分かる。製造業については、経済のグローバル化の影響、小売業については人口減少に伴う需要減少や経営者の高齢化に伴う廃業等から、事業所数が減少しているものと考えられる5。

4 医療,福祉はサービス業の中の業種であるといえるが、この20年から30年の間に事業所数も従業者数も大幅に増加していることから、サービス業とは別の表示している。

5 小規模企業白書(2015年版)第1部第4章を参照。

第3-2-4図は、業種別の事業所数の変化について都市圏別に見たものである。これを見ると、地方圏において小売業の事業所数が大きく減少していることが分かる。これにより、例えば、交通手段を持たない中山間地域に居住する高齢者にとって買い物が不便になるといった問題や、商店街にある小売店が減少すれば、地域の賑わいの創出の場ともいえる商店街の活気が失われるといった問題が顕在化し、これら問題の解決が地方圏の抱える課題となっていると考えられる。

第3-2-5図は、1986年から2012年の間に事業所数の割合が増加したサービス業と医療,福祉の変化の内訳について示したものである。これを見ると、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業の事業所数が大きく増加していることが分かる。他方で、もともと事業所数の多い一般飲食店、遊興飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業など住民の生活に密着した業種の事業所数が減少していることが分かる。

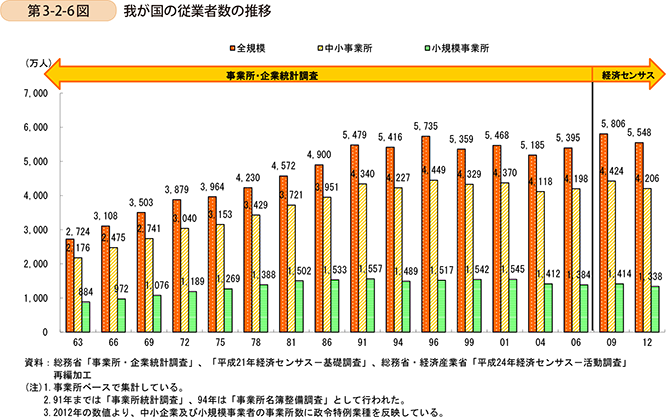

次に従業者数の観点から我が国全体の産業構造の変化について見ていこう。第3-2-6図は、我が国の従業者数の推移について示したものである。これを見ると、事業所数の推移とは異なり、1996年まで増加基調で推移した後、その後は景気変動等による増減はあるものの、おおむね横ばいで推移している。

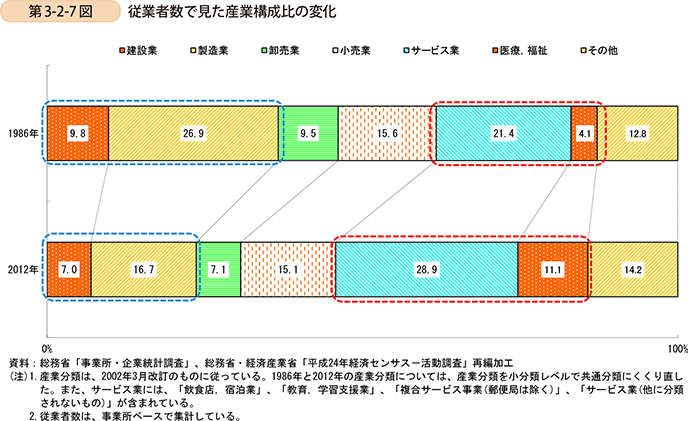

第3-2-7図は、従業者数で見た1986年及び2012年の産業構成比を見たものである。これを見ると、建設業、製造業等の従業者割合が大幅に減少しており、代わって、サービス業、医療,福祉の従業者割合が大幅に増加していることが分かる。従業者数の増減は、第3-2-3図で見たような事業所数の増減と同じような傾向を示しているが、とりわけ製造業の従業者数の減少割合については、事業所数の減少割合と比較しても大きなものになっている。

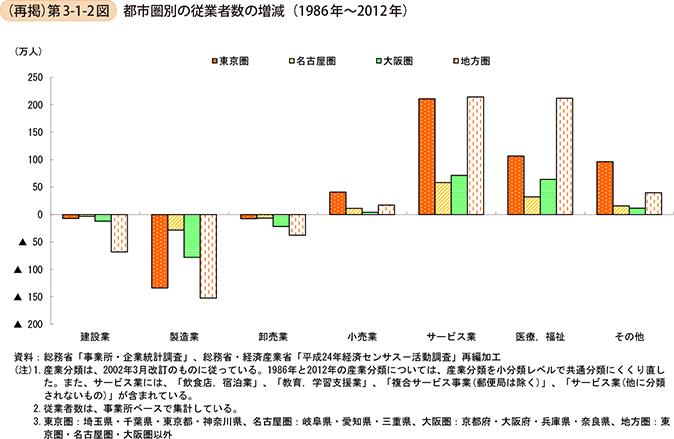

第3-1-2図(再掲)は、都市圏別に従業者数の変化を見たものである。これを見ると、東京圏、地方圏のサービス業、地方圏の医療,福祉で大きく従業者が増加していることが分かる。人口減少6が進行する地方圏においては、サービス業、医療,福祉が雇用の重要な受け皿となっていることが見て取れる。

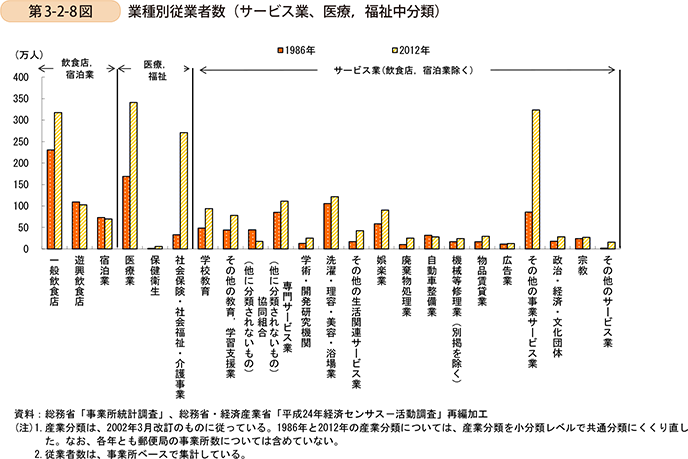

第3-2-8図は、1986年から2012年の間に、従業者数で見た産業構成比が大きく増加したサービス業と医療,福祉の変化の内訳について見たものである。これを見ると、多くの分野で従業者が増加しており、とりわけ医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、その他の事業サービス業7での増加が目立っており、これは事業所数の増加と同じ傾向を示している。しかし、事業所数では減少した一般飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業といった業種においては、従業者数では増加していることが分かる。

ここまで、我が国の産業構造の変化について、事業所数と従業者数の観点から見てきたが、これら産業構造の変化について市町村単位で見てみよう。

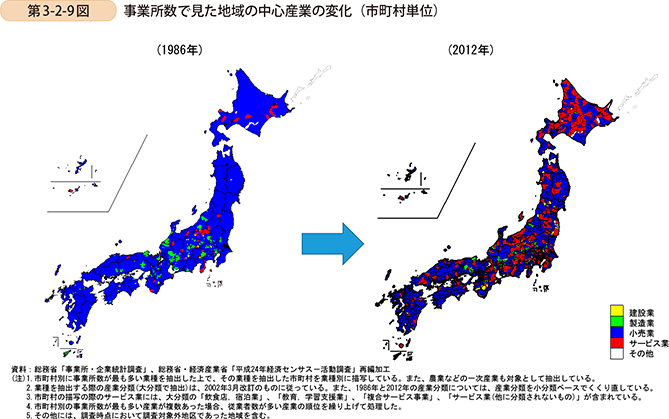

第3-2-9図は、市町村別に最も事業所数が多い業種を抽出し、その業種に該当する市町村を業種毎に色分けした上で、その変化を示したものである。1986年においては、約8割の市町村において小売業の事業所が最も多かったが、2012年ではその割合が6割程度になり、代わってサービス業の事業所が最も多くなった市町村の割合が大きく増加していることが分かる。また、このような変化は、都市部、地方部の双方に見られる変化ではあるが、地域別に見ると、北海道、中部地方の市町村においてその傾向が強いなど、地域によって傾向にばらつきがあることが見て取れる。

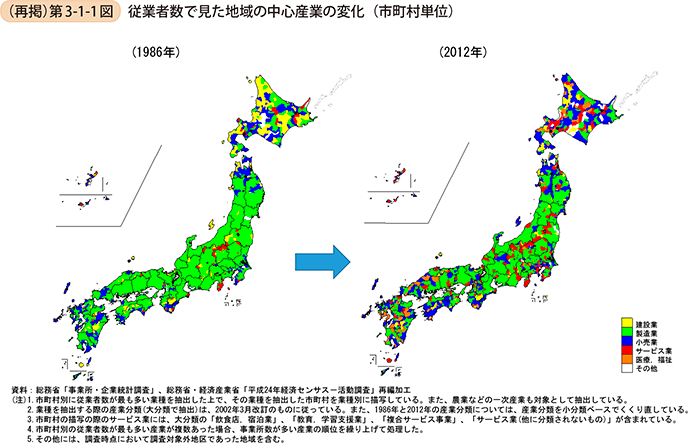

また、第3-1-1図(再掲)は、市町村別に最も従業者数が多い業種を抽出し、その業種に該当する市町村を業種毎に描写し、その変化を示したものであり、いわば地域の雇用を支える産業の変化を示したものといえる。これを見てみると、1986年時点において、建設業や小売業の市町村が多い北海道を除く全国の多くの市町村では、地域の雇用を支える産業が製造業であったことが見て取れる。しかし、2012年においては、その構造は明らかに変化しており、地域の雇用を支える産業が製造業から小売業、サービス業、医療,福祉に変化している市町村が多く見られるようになった。また、九州地方、中国地方では医療,福祉、四国地方では小売業、北関東地方から東北地方にかけてはサービス業が地域の雇用を支える産業となっており、地域によって就業構造の変化に違いがあることが見て取れる。

ここまで見てきたように、我が国全体としては事業所数、従業者数ともに減少傾向にある中で、とりわけ地方の中山間地域の市町村においては、事業所数、従業者数の減少傾向がより顕著であることを確認した。しかし、その減少傾向は一様ではなく、地域により違いがあること、また、産業構造(就業構造)においても、地域により違いが生じていることを確認した。地域の現状を把握する際には、単に事業所数や従業者数の増減だけで見るのではなく、地域を支える産業の変遷や、他地域との比較により把握することが重要であるといえる。