2 地域課題を解決する多様な担い手

地域課題を解決するのは地域の中小企業・小規模事業者だけではない。地域が抱える課題が多様化しているのと同様に、地域課題を解決する主体も多様化している。近年では、事業性の高い事業を行うことで、CRSVを実践する中小企業・小規模事業者と同様に、事業性を確保しながら地域課題解決等の取組を行っているNPO法人(以下、「事業型NPO法人」という。)や、地域住民、社団法人といった多様な主体が地域課題の解決への取組を行っている事例も見られるようになった。以下では、多様化する地域課題解決の担い手の現状について概観していく。

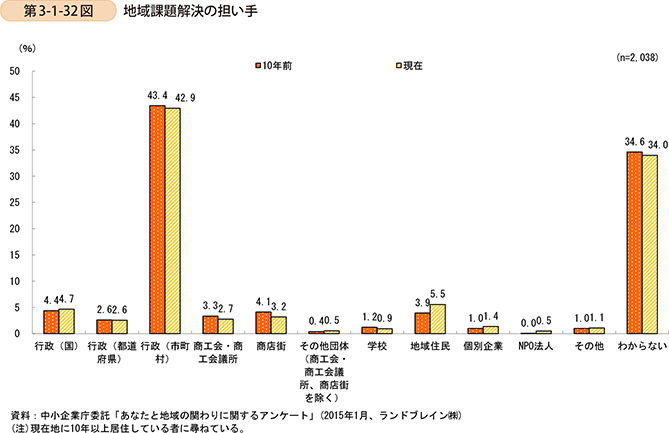

まず、地域住民の目から見た地域課題解決の担い手について、第3-1-32図から見ていく。「わからない」の回答を除くと、地域課題解決の担い手として多くの地域住民が「行政(市町村)」と回答していることが分かる。しかし、10年前との比較の観点から見てみると、割合自体は小さいものの、「地域住民」、「個別企業」、「NPO法人」といった民間部門の担い手が活躍するようになったという認識を持つ地域住民が増加していることが分かる。これは、地域課題が多様化しているのと同時に、地域課題の担い手も多様化しているということを示している。

それでは、市町村以外の地域課題解決の担い手は実際に増加しているのであろうか。第3-1-33図は、市町村の目から見た地域課題を積極的に解決する存在(中小企業・NPO法人・地域住民等)の増減を、10年前との比較で見たものである。これを見ると、「大幅に増加したと思う」、「やや増加したと思う」と回答した市町村が約4割であるのに対し、「大幅に減少したと思う」、「やや減少したと思う」と回答した市町村は1割にも満たないことが分かる。このことから、今後、中小企業、NPO法人、地域住民といった多様な担い手による、積極的な地域課題の解決に期待するとともに、市町村としても、地域の多様な担い手が地域課題解決への取組を行いやすい環境作り(連携促進など)を推進することが重要であるといえる。

地域課題を解決する多様な担い手が、その取組を持続させていくためには、その取組に事業性を持たせる、すなわち地域課題解への取組に対して相応の対価を得ることが重要であると考えられる。前述の通り、中小企業・小規模事業者が取り組むCRSVは、事業で社会価値の創造(地域活性化)と企業価値の創造(企業利益の増大)を両立させることによって、地域とともに事業を前進させている。もちろん、事業性が低い地域課題への取組が、必ずしも持続的な取組になり得ないという訳ではない。しかし、第3-1-31図で見たような、「人材の確保・育成」や「営業力・販売力の向上」といった地域課題の解決への取組を行う事業者が抱える課題を克服していくためには、一定の事業性を持つことが重要であるといえる。

このような中、地域課題を解決する新たな主体として、NPO法人が地域での存在感を増してきている。NPO法人の中には、地域において、地域課題を解決しながら事業拡大を図るNPO法人から、小規模ながらも結婚や出産・育児をきっかけに離職した女性の再就職、育児期の女性たちが活躍できる場、あるいは企業等を退職したシニアの活躍の場として多様な働き方を提供するNPO法人まで、様々な形態のNPO法人がある。

そのなかでも、とりわけ事業性の高い事業を行うことで一定の収益を確保している「事業型NPO法人」が地域において活躍の場を広げているという事例が見られるようになった。ここからは、地域課題解決の新たな担い手としての、事業型NPO法人の現状について概観していく。

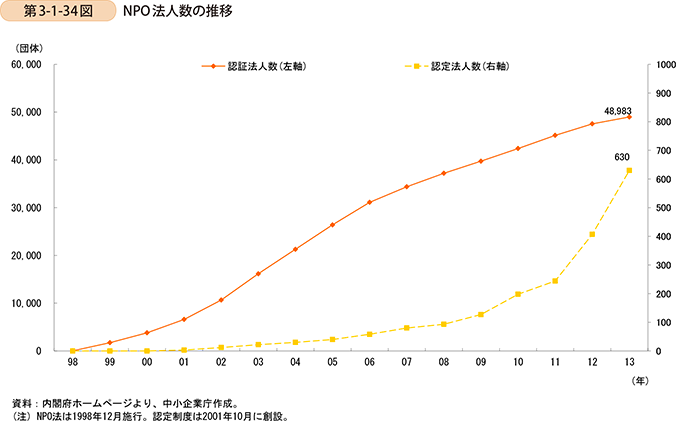

まず、事業型NPO法人を含むNPO法人数の推移について、第3-1-34図から見ていく。これを見ると、NPO法人数は、特定非営利活動促進法(以下、「NPO法」という。)施行以降、右肩上がりで増加しており、税制上の優遇を受けることができる認定NPO法人43については、近年急増していることが分かる。

43 認定NPO法人は、通常のNPO法人と異なり、個人が認定NPO法人に対して支出した寄附金について寄附金控除または税額控除を受けることができるという税制上の恩典を有しているため、認定NPO法人は、通常のNPO法人よりも寄附金を受けやすいといえる。

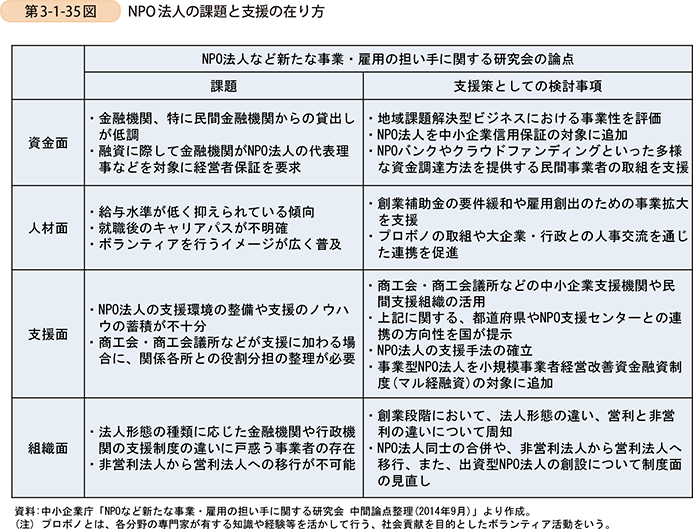

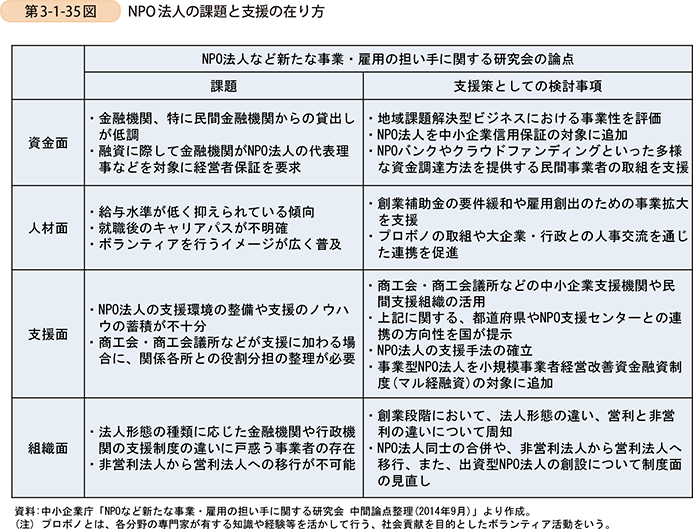

それでは、NPO法人はどのような課題を抱えており、どのような支援44が必要であろうか。NPO法人が抱える課題と求められる支援策については、「NPOなど新たな事業・雇用の担い手に関する研究会 中間論点整理(平成26年9月)」において、第3-1-35図のようにまとめられている。

44 NPO法人は、その設立根拠となるNPO法が平成10年12月に施行されてから約15年が経過し、全国に5万弱が設立され社会に定着しつつある。一方で、中小企業施策は、原則として、営利企業たる会社及び個人事業者を対象に支援を行うものとされてきたところであり、非営利法人であるNPO法人は支援対象とされてこなかった。ただし、中小企業の振興に資する事業を行うNPO法人であっておおむね次のいずれかに該当する場合においては、中小企業施策の対象とされている。〔1〕中小企業者と連携して事業を行うもの、〔2〕中小企業者の支援を行うもの、〔3〕中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立したもの(社員総会における表議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの)、〔4〕新たな市場の創出を通じて中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員を雇用するもの。

NPO法人は資金面から組織面まで、様々な課題を抱えている。例えば、資金面の課題については、NPO法人の事業性(採算が取れる事業かどうか)の判断の難しさから、金融機関の融資が低調になるということや、人材面の課題については、NPO法人についてボランティアを行うイメージが広く普及しているため、就職先として認識されにくく、人材の確保が困難になるといったことが挙げられている。これらの課題は、前述した、地域課題を解決する中小企業・小規模事業者が抱える課題と同様であるということがうかがえる。このことから、地域課題を解決する事業性の高い事業を行うNPO法人は、地域課題を解決する中小企業・小規模事業者と同等の活動を行っているとともに、同様の課題を抱えているため、今後、これらNPO法人に対する支援の在り方についても、検討を深化させていく必要があるといえる45。

ここまで、NPO法人が抱える課題や求められる支援策について見てきたが、事業型NPO法人が、地域において地域課題の担い手となるためには、それぞれの課題を克服することによって持続的な取組を行っていくことが重要である。そのためにも、地域金融機関等の支援機関による支援は重要であるといえる。以下では、事業型NPO法人への支援の現状について、地域金融機関に対して実施したアンケートにより見ていく46。

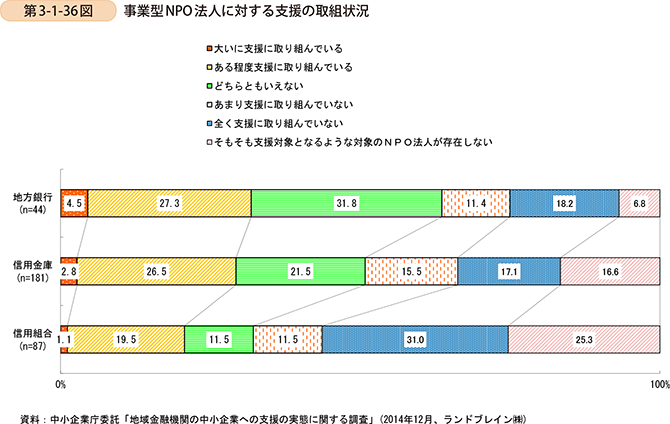

第3-1-36図は、金融機関の事業型NPO法人に対する支援の取組状況を見たものである。これを見ると、地方銀行47、信用金庫では約3割、信用組合では約2割の金融機関が、「大いに支援に取り組んでいる」、又は「ある程度支援に取り組んでいる」と回答していることが分かる。

45 既に、NPO法人に対する資金面の支援策として、支援対象にNPO法人を追加する旨が規定された「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(平成27年2月20日閣議決定)」が第189回通常国会に提出されている。「中小企業信用保険法」では、中小企業が民間金融機関から借入を行う際に、信用保証協会がその借入に保証を行うことにより、中小企業の信用力の補完を行っている。

46 地域金融機関に対するアンケートにおいては、事業型NPO法人について、「〔1〕特定非営利活動で継続した収益事業(課税事業かつ自主事業)を行っていること、〔2〕 〔1〕の収益事業からの収益により雇用を創出していること、〔3〕多様な主体と連携し、地域の課題解決や活性化につながる活動を行っていること、〔4〕市場の競争において有利となる税制上の恩典を有していないことといった、これら〔1〕~〔4〕の条件を満たしたNPO法人」として回答を求めた。

47 地方銀行には、「地方銀行」と「第二地方銀行」が含まれている。

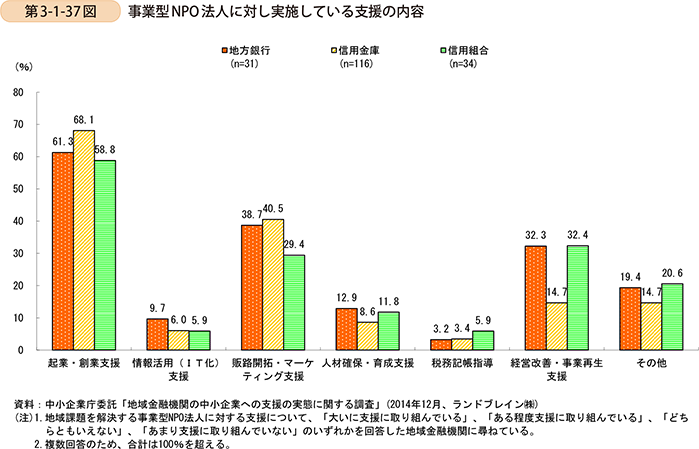

次に、金融機関が事業型NPO法人に対して実施している支援内容(金融以外)について見てみると、「起業・創業支援」については、どの業態の金融機関であっても約6割が実施していると回答していることが分かる(第3-1-37図)。また、「販路開拓・マーケティング支援」、「経営改善・事業再生支援」といった項目についても、一定程度は実施されていることが分かる。しかし、NPO法人が抱える課題の一つでもある「人材確保・育成支援」についてはあまり支援が進んでいないことが分かる。

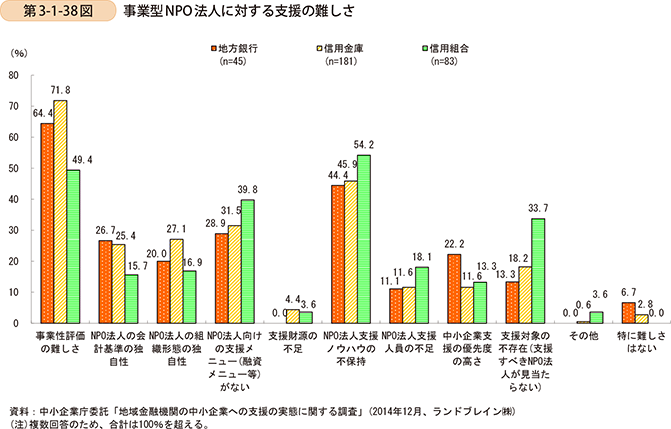

それでは、金融機関が事業型NPO法人を支援する際に、どのような点について課題を抱えているのであろうか。第3-1-38図を見ると、地方銀行、信用金庫においては「事業性評価の難しさ」、信用組合においては「NPO法人支援ノウハウの不保持」と回答した金融機関の割合が最も高くなっていることが分かる。「事業性評価の難しさ」については、金融機関が中小企業・小規模事業者の事業内容を把握する際と同様に、日頃からの取引や会話などから事業内容を正確に把握するとともに、事業内容を踏まえた収益性の評価を行うことで克服していくことが考えられる。また、金融機関として、事業性評価のための評価指標を設けるということも考えられる。実際に、地域課題を解決する事業型のNPO法人の取組については、財務面の評価に加え、社会に与える効果も含めた形で事業評価の審査を行う金融機関も見られるようになった。

ここまで、地域課題解決の新たな担い手としてのNPO法人、とりわけ事業型NPO法人の現状について概観してきた。事業型NPO法人が、中小企業・小規模事業者と同様の課題を抱えている一方で、金融機関により、資金面の支援だけではなく、販路開拓や経営改善といった支援についても一定程度行われていることが分かった。しかし、事業型NPO法人に対する支援には独特の難しさもあることから、今後、金融機関と事業型NPO法人が互いにコミュニケーションを取ることによって、それぞれの課題を克服していくことが重要であるといえる。

それでは、ここまで見てきた事業型NPO法人と、地域課題を解決する多様な主体を支援する金融機関の事例を見ていく。

事例3-1-15. NPO法人山口県アクティブシニア協会

専門知識・技術を持つシニアの力を最大限に活用し、地域課題解決を図るNPO法人

山口県周南市のNPO法人山口県アクティブシニア協会(職員2名)は、定年後のシニア世代の会員48が、各分野で培った豊富な知識、技術、経験、人脈を活かし、その能力を地域社会に還元することでシニアの生きがいを創出し、地域社会の発展に寄与することを目的として、地元企業が抱える経営課題の解決・業務受託・職業能力開発等を展開しているNPO法人である。

同法人の藤本賢司会長は、1988年に山口県内の大手企業出身の技術者21名を中心に、ベンチャー企業立上げを目的に「はってんサロン」(任意団体)を設立。山口県内山間部の傾斜地には崖崩れによる崩落防止という地域課題があり、その崩壊を防ぐための擁壁や法面が多く設けられていた。この法面緑化事業ベンチャーを推進すべく設立されたのが「はってんサロン」であり、当初は、法面緑化を推進するための多機能フィルター開発事業を中心に推進した。その後、事業内容多角化と組織拡大に伴い、2004年にNPO法人山口県アクティブシニア協会を設立、現在の組織構成(9部会13事業)に至っている。

NPO法人の経営では、組織が持続的な活動を行っていくために、特に新規事業(営利事業)の発掘・育成が重要であった。同法人では、新規事業を専門に検討する委員会を組織内に設置しており、この中から次世代の事業アイデアの萌芽を抽出し、理事会にて事業実施の判断を行うシステムを採用している。現在も、地域における第6次産業支援をどのように定着化させていくかというテーマについてチーム編成を検討している。

同法人による収益活動の中心は、シニア雇用と地域中小企業経営支援を目的とした「周南シニア人材マッチングバンク」事業で、これまで累計300名の雇用を創出してきた。また、経営幹部育成事業「AYSA企業経営塾」では266名の人材育成に貢献している。

同法人が実践してきた事業推進のポイントについて、同法人の藤本会長は、「地域に根付いた事業活動に専念すること、活動内容を地域やその周辺にPRする(見せる)こと、新しい人材(後継者)を確保・拡大すること、企画・運営事務局体制(本部機能)を整備強化すること、の四点が重要である」と言う。

48 平成26年3月末時点での会員数(正会員)は、105名となっている。

【事例からの示唆】

■成功要因

同法人は、ボランティアを中心とした非営利事業も行っているが、組織の持続的な活動ために、新規事業を専門に検討する委員会を組織内に設置し、委員会を通じて事業アイデアの萌芽を抽出するとともに、理事会で事業実施の判断をするシステムを採用した点が成功要因の一つとして挙げられる。同法人の収益活動の中心となっている「周南シニア人材マッチングバンク」事業等は、このシステムにより開発された事業で、同法人の経営の安定化に大きく寄与している。また、収益事業の推進にあたり、地域企業が抱える経営課題の解決を常に意識するとともに、120名の登録者と38名の専門家が保有する資格や専門知識・技術を活かすことにも配慮している点も特徴的であるといえる。

■地域課題の解決

-NPO法人による地域課題の解決-

同法人は、2004年にNPO法人化した後も、前身である「はってんサロン」での活動と同様に、地元企業が抱える経営課題の解決のための「シニア人材マッチング」や弱者救済の「便利屋お助けマン」サービス、婚活支援事業(愛SA幸せエンジェル=結婚相手紹介サービス)や子供育成事業(おもちゃ病院、少年少女発明クラブ)、地域活動事業(シニア映画劇場サービス)など、実に幅広い地域課題に対応した事業を展開している。

また、2015年度も、新規事業計画(3件)を4月からスタートさせる予定でいる。

これらの事業を推進しているのは、地域で培われた知識・技術を有した人材であり、まさに、地域で培われた人材の専門性を活用して地域課題の解決を推進している「人材の地域内循環」ともいえる好事例である。また、これら活動が収益性を持った事業である点も、持続的な活動につながっているといえる。これらのことから、NPO法人が地域課題解決のための活動を持続的に行っていくためには、「人材の確保」と「事業性の確保」が重要であるといえる。

■今後の課題

同法人では、長い事業経験の中で、会員数も徐々に増加してきているが、収益事業で活動しようとすると、企業組織ではないためマッチングがうまくいかないことも少なくなく、事業を長続きさせるのが難しいという点が課題であるといえる。また、人材を求めるニーズという点では、行政が専門性を有した人材が活躍する機会やインフラを提供することが必要である。さらに、同法人単独での活動には限界があるため、行政や他の組織との連携も今後の重要な課題であるといえる。

事例3-1-16. 西武信用金庫

コミュニティビジネス支援を積極的に行う地域金融機関

東京都中野区にある西武信用金庫(出資金86億円、職員1,167名(2014年9月末現在))では、NPO法人をはじめとした多様な主体が行うコミュニティビジネスに対して総合的な支援を行っている。

2003年に起業を希望する人を支援するために「西武インキュベーションオフィス」を開設したのに続き、2005年には、地域活性化推進を目的に社会貢献活動を行う団体・個人向けに、コミュニティビジネスを促進するための地域活動拠点として「西武コミュニティオフィス」を、荻窪支店の3階に開設して提供している。契約期間は2年間で、賃料は4万円程度となっており、オフィスはパーティションで仕切った部屋10室で、別途会議室も用意されている。また、同年、地域課題の解決などに取り組むNPO法人や商店会、保育所等に対して、専用のローン「西武コミュニティローン」の取扱を開始し、これまでに260団体、総額約31億円の融資を実行している。

2008年には、環境保全活動の一環として「eco.定期預金」の取扱いを開始し、預金に対する利息の20%相当額について、環境保全活動を展開するNPO法人等に助成を開始した。助成金には、信用金庫自身も同額を拠出し、預金者とともに活動を資金面で支援してきた。計8回で400億円近い預金を集め、92団体に計1,702万円(各団体には概ね20万円程度)を助成してきた。2013年には、環境保全活動の枠を外して「街づくり定期預金with日本財団」として募集を開始した。助成金の最終選考会では申請者全員が発表を行い、さらには申請者同士のビジネスマッチングの機会とするなど、単に助成するだけではなく、事業が安定化・発展するよう幅広い支援を行っている。同年、補助金や助成金の入金までの資金繰りに対応すべく、「公的補助金・助成金等つなぎ資金融資」のサービスを開始し、交付決定通知書と念書で融資が受けられるようにした。

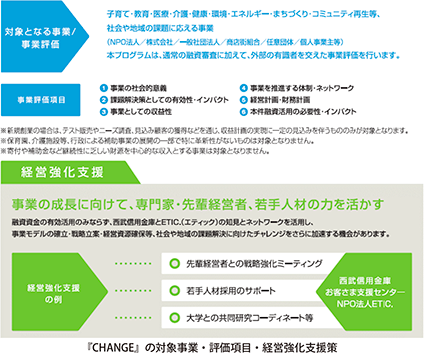

2014年には、融資のみならず経営面での支援を重点的に行うことで事業化・安定化に向けた支援ができるよう「西武ソーシャルビジネス成長応援融資『CHANGE』」を開発した。商品名『CHANGE』には、〔1〕資金の流れを補助金から融資に切り替える、〔2〕課題や問題を解決して社会を変える、〔3〕融資による成長によって事業内容を変える、の3つの意味が込められている。固定金利0.1%で最大500万円を最長7年間での返済期間が設定されており、『CHANGE』利用先には、経営強化支援として、西武信用金庫お客様支援センターやソーシャルビジネスの事業支援を得意とするNPO法人ETIC.から、事業戦略づくりのアドバイスや人材のサポートなど経営資源等に必要なサポートを受けることができるようになっている。『CHANGE』の審査にあたっては、財務面に関しては通常の中小企業等と同様に行うものの、社会的効果を含めた事業評価を加えるため、事業評価委員会を設けて「社会的意義」「課題解決策としての有効性・インパクト」「収益性」「事業の実施可能性」「経営計画・財務計画」「継続可能性」などの視点から事業モデルの審査を行っている。2015年1月現在、すでに1億円以上を24団体に融資している。

この結果、活動支援として助成金を分配した団体が、徐々に力をつけて融資を受けて事業を展開していく例が幾つも見られ、また、コミュニティオフィスを利用していた当時は売上が100万円程度であった団体が、現在では1,000万円規模に成長して『CHANGE』の融資・支援を受けるに至った例も現れ、一連の支援策が奏功し、起業や事業の安定化に寄与している。

【事例からの示唆】

■成功要因

西武信用金庫では、近年、地域に密着して、経営に課題を抱える事業者の声を聞き、相談に乗って対応をしてきた。他の金融機関が貸出量の緊縮化を進める中で、地域金融機関として、地域住民から預かる資金を積極的に地域内の需要者に貸し出す姿勢を取っており、貸出金残高は5年間で約1,700億円増えて1兆648億円に、預貸率は71.52%(平成25年度現在)。貸出金は全国267金庫で第2位、預貸率は都内でもトップクラスとなっている。

地域内における事業者の活性化を自らの組織の活性化と同一視し、「金融機関=支援側団体」という構図ではなく、ともに事業に取り組んで成長していくという考え方が、単に融資を行う相手ではない関係の構築につながっている。

その考え方は、NPO法人等に対する関わり方にも表れており、地域課題の解決をビジネスとして取り組む限りは一般の企業・事業者と変わりなく、融資判断の際には、財政面では同じ基準で審査を行っている。これまで企業・事業者に対しても、収益性ばかりを見て融資しているわけではなく、たとえ赤字であっても地域において必要とされている場合には、資金繰りが図れているとの考え方から融資することもあった。

ただしNPO法人に関しては、自ら利益を得ようとする動機ではなく、地域の課題を解決したいとの思いから、収益性を度外視して取り組んでいる場合もあることから、取組を支えるためにはより厚い支援を展開することとしている。活動の初動期支援としての助成金やオフィスの提供、融資にあたっての特別メニューの創設や社会的効果に基づく融資判断、さらにはNPO等に寄り添って伴走する形での経営支援など、各段階に応じたメニューを次々と打ち出し、思いはあっても経営面で立ち行かなくなるNPO法人等を支援してきた。

このように地域金融機関が、地域経済や地域社会における自らの本来的な意義を改めて追究し、これらの担い手のニーズに耳を傾けて手を差し伸べ、ともに事業を展開していくことが求められる。そこには、NPO法人等に対する一連の取組について、決して企業CSRとして“支援”するものではなく、本業のビジネスとして捉えることが重要であると考えらえる。

■地域課題の解決

-地域課題解決の多様な担い手への支援-

自治体の財政事情が苦しくなる一方で、高齢化や人口減少に伴う各種生活支援サービスの縮小に伴い、地域社会において解決すべき課題は山積している。採算性が合わないとのことで民間事業が撤退・参入をためらう事業・取組について、西武信用金庫が、立ち上げ期に助成や事務所の提供を、事業展開時に優先的な融資を、さらに、ニーズのある団体には伴走型の経営支援を、段階を追って必要な支援を差し伸べることで、多くの団体が地域課題解決の担い手となり活躍している。

支援にあたっては、東京都や日本財団、NPO法人ETIC.らと連携をし、助成資金の上乗せやビジネスモデルの検討支援等を効果的に展開している。

さらに、「街づくり定期預金with日本財団」のように、地域課題の解決に特化した資金循環の仕組みは、担い手となるNPO法人等の活動資金として役立つだけでなく、「地域の人々からも応援されている」といった励みと責任感の付与にもつながっている。さらに、地域住民の間に「私たちの求めることをしてくれているので協力しよう」との協力意識の芽生え、増幅にも大きく寄与している。

自治体による支援策がなかなか充実していかない中で、地域金融機関が新たな公の中心的役割を果たす意義は大きいと考えられる。

■課題

既に総合的に支援に取り組んでいるが、立ち上げ期に対する支援の方法については、他の機関との連携をさらに充実させていくことが考えられる。また、初動期の補助金へ応募する団体や融資には至らない団体、つまりビジネス性の確立には届いていない団体に対して、経営の安定化やより強力な課題解決手法の展開に向けたアドバイスを行っていくことも重要であるといえる。

コラム3-1-4

地域金融機関による創業支援の現状

第1節、第2節で見てきたように、地域の中小企業・小規模事業者、あるいは事業型NPO法人等の多様な主体が、地域資源を活用した地域経済の活性化への取組や地域課題を解決する取組により、地域の活性化が図られている。他方で、地域で起業することによって、その地域に新しい付加価値がもたらされ、そのことによって地域の活性化が図られる事例も多く見られるようになった。先に紹介した事例3-1-13は、まさに地域の活性化のために、地元に戻り起業した事例である。そのような地域における創業を促進するためには、創業時における資金調達という課題を克服する必要がある49。以下では、地域金融機関による地域中小企業への起業・創業支援の現状について見ていく。

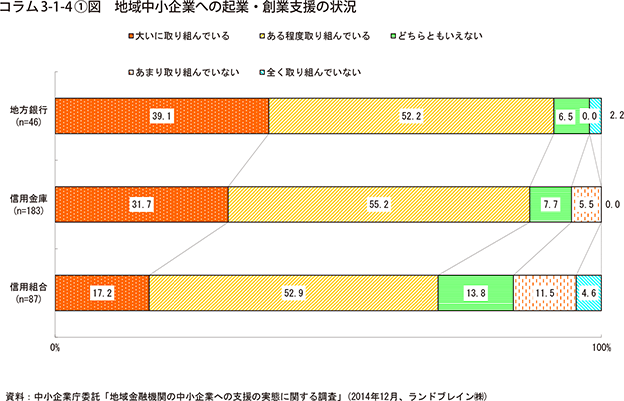

コラム3-1-4〔1〕図は、金融機関の地域中小企業への起業・創業支援の状況について見たものである。これを見ると、どの業態の金融機関であっても新規創業先に対する支援には積極的に取り組んでいるということが分かる。

49 中小企業白書(2013年版)P60を参照。「萌芽期」にある企業、具体的には「本業の製品・商品・サービスによる売上がない段階(始期は起業の準備に着手した時期)」の企業の半数以上は、「資金調達」に課題を感じている。

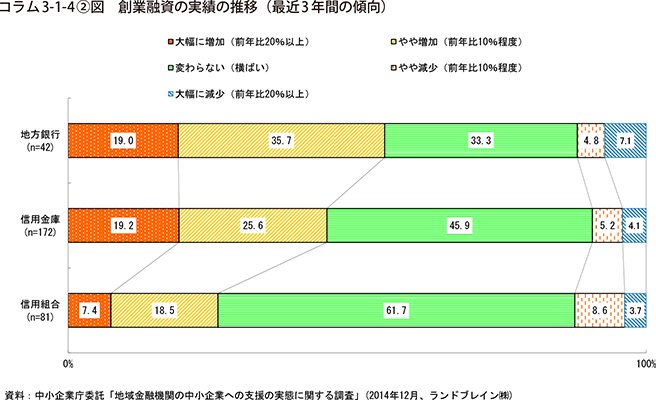

また、創業融資の実績の推移を見ても、新規創業先に対する金融機関の積極的な貸出姿勢がうかがえる。最近3年間の創業融資実績について、「大幅に増加」、「やや増加」と回答した金融機関は、合わせて約3~5割いる一方で、「やや減少」、「大幅に減少」と回答した金融機関は、合わせて1割程度にしか満たない。このことから、金融機関の貸出姿勢から見ると、起業・創業環境が良化している地域が増加しているものと考えられる(コラム3-1-4〔2〕図)。

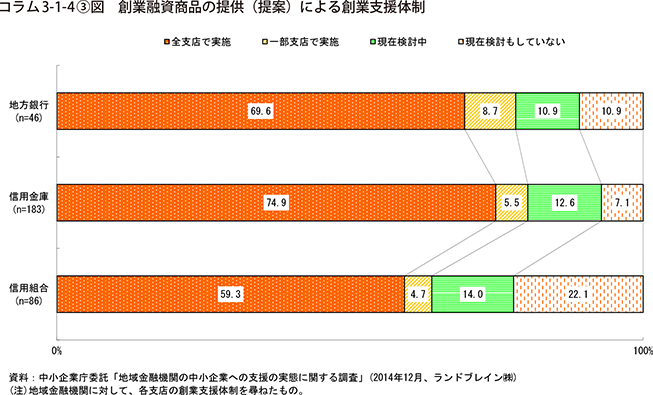

次に、地域金融機関の創業支援体制について見ていく。コラム3-1-4〔3〕図は、創業融資商品の提供(提案)による創業支援体制について尋ねたものである。業態を問わず多くの金融機関において全支店において創業融資商品を提供していることが分かる。

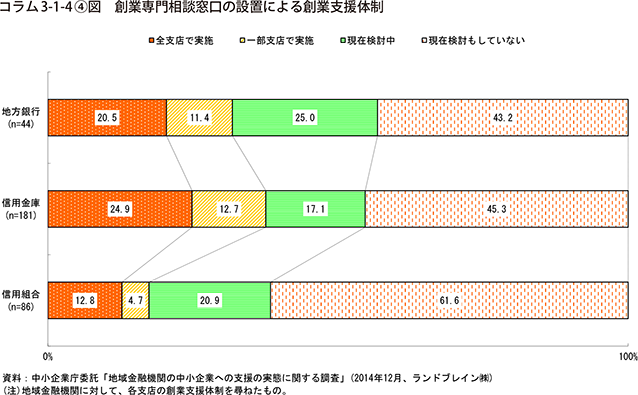

次に、創業専門窓口の設置による創業支援体制について、コラム3-1-4〔4〕図から見ていく。地方銀行、信用金庫では、「全支店で実施」、「一部支店で実施」と答えた金融機関の割合を合わせると、約3~4割の金融機関で創業専門窓口を設置していることが分かる。

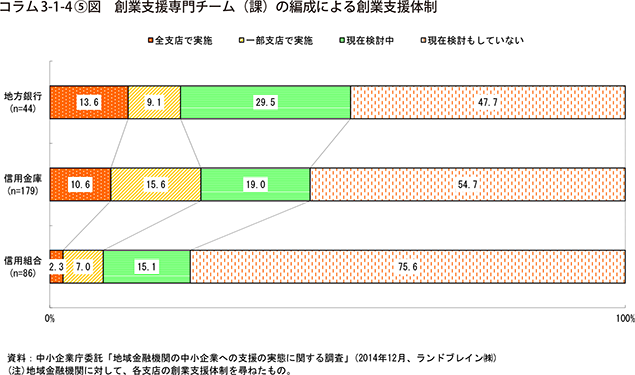

また、創業支援専門チーム(課)の編成による創業支援体制について見てみると(コラム3-1-4〔5〕図)、「全支店で実施」、「一部支店で実施」と答えた金融機関の割合を合わせると、地方銀行で22.7%、信用金庫で26.2%、信用組合で9.3%となっているが、現在検討中とする金融機関も一定数あることも分かる(地方銀行:29.5%、信用金庫:19.0%、信用組合:15.1%)。今後、創業専門チーム(課)を編成することにより、より積極的かつ専門的に創業支援に取り組んで行こうとする金融機関が一定数存在することが見て取れる。

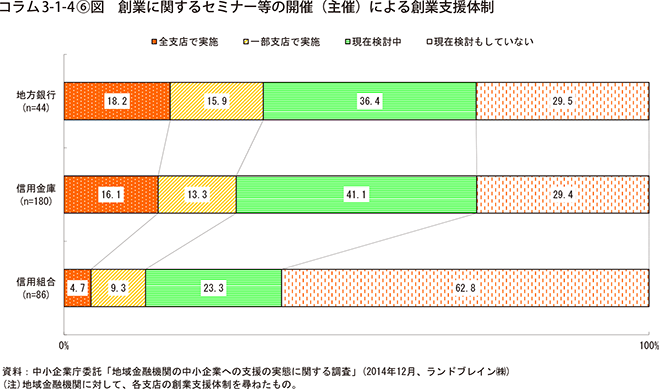

最後に、創業に関するセミナー等の開催(主催)による創業支援体制について、コラム3-1-4〔6〕図から見ていく。「全支店で実施」、「一部支店で実施」と答えた金融機関の割合を合わせると、地方銀行で34.1%、信用金庫で29.4%、信用組合で、14.0%となっていることが分かる。他方で、「現在検討中」については、創業専門チーム(課)の編成と同様に一定数あり(地方銀行:36.4%、信用金庫:41.1%、信用組合:23.3%)、セミナー等の開催による創業支援も、今後、拡大していくものと期待される。

これまで見てきたように、地域金融機関の創業支援体制について、業態により違いは見られるものの、総じて地域における創業支援に力を入れていることがうかがえ、地域における起業・創業環境が良化しているものと考えられる。地域課題解決型のビジネスモデルは、事業性(事業として採算が取れるか)の観点から、融資可否の判断が困難なケースもある。しかし、第3-1-30図で見てきたように、地域課題解決を行う事業者は、自らの意識と強いリーダーシップを示しつつ、地域課題の解決と事業との両立を可能とする具体的な事業計画を示すことなどにより、地域金融機関との相互理解を深めていくことが重要であるといえる。

コラム3-1-5

新たな地域課題の解決の担い手

ここでは、新たな地域課題の解決の担い手として「一般社団法人」と「自治会」を取り上げる。それぞれ、地域の実情に応じた取組を行っており、今後、事業型NPO法人と同様に、地域課題の解決の新たな担い手として活躍が期待される主体であるといえる50。

50 地域住民が地域課題を解決する事例については、小規模企業白書(2015年版)事例1-4-2も参照されたい。

事例3-1-17. 一般社団法人イトナブ石巻

地方に新たな産業を根付かせ活性化しようというIT団体

宮城県石巻市の一般社団法人イトナブ石巻(スタッフ9名)は、同市の次世代を担う若者を対象にソフトウェア開発やウェブデザインを学ぶ拠点と機会を提供し、「地域産業」×「IT」の観点から雇用促進、職業訓練が出来る環境づくりを目指して活動している一般社団法人である。

宮城県石巻市は2011年の東日本大震災により大きな被害を受けた地域である。全国からの注目が集まる中で、産業が少なく若者が地元を離れざるを得ない状況であったかつての石巻ではなく、この機会に新たな町へと進化させようというまちづくり団体「石巻2.0」の活動を通して、町は作るものではなく作られるものだと感じた「イトナブ」代表理事の古山氏は、これからのまちづくりは「人づくり」であると子どもへの教育の分野の活動を模索していき、2012年の1月に「イトナブ」を設立、2013年の12月に社団法人化した。

古山代表理事はまず、石巻に子ども達が世界を見みることのできる環境を作ることを目標とした。「IT」にこだわった訳ではないが、場所に縛られず世界とつながること、フェイスブックのように1つのアイデアで大きな産業を生み出すことの出来る「IT」が単純で良いのではないかと考えた。またIT開発系の分野は、職人気質の東北人に適しているとも考えた。その後、石巻にITを学びたい若者が集まるようにするため、Googleの副社長など普通では会えない人たちが石巻によく来るような環境を作っていった。「人を連れてくることで場所に魅力が生まれ、つながりができることで次につなげることも出来るようになる」と、古山代表理事は言う。

現在、子どもへの教育として、小学生を対象とした「IT」をキーワードとした「ITワークショップ」の開催や、石巻工業高校でのソフトウェア開発の授業の講義、東北地方のエンジニアのボトムアップを目的としてGoogleから講師を呼び若者に技術講習を行う「東北THEC道場」などを開催している。また、石巻市最大のイベントであり日本最大級のソフトウェア開発イベントの「石巻 hackathon」も開催しており、2014年の第3回「石巻hackathon」では3日間で150人が参加した。地方の情報の出し方は地方の情報であると分かってしまう問題があるとし、近年は情報発信や映像コンテンツの活動も始めていて、安定した収益にも繋がるのではないかと考えている。

イトナブは現在9名のスタッフと小学生から大学生までの数十名で活動している。活動では学生が学生に教えることもある。子ども達に教えることで教える側が得られるものも多い。石巻の若者が教え、そこで成長した子どもが次の石巻の子ども達へと教えていくというように、石巻でサイクルを回していくことで、自立して新しいものを生み出していくことができるようになることを目指している。

【事例からの示唆】

■成功要因

ITは場所を問わずに活用できることで、どんな場所であっても世界と繋がることができる強みがある。他方で、魅力のある人物を呼ぶことで、そこが最先端となる可能性を秘めている。「イトナブ」では、魅力のある人物を呼ぶことやイベントを開催することで石巻にITという新たな風土、新しい魅力をつくり出だそうとしている。また、東北石巻の場所性も逆手に利用している。「Hackathon」の開催においては、東京での開催となるとまた次回の参加でいいかと考える人が、「石巻開催」と聞くと今行かなければと思う人も多いのではないかと考えた。ITの分野の中でもデザイン系の分野は主流であるが、開発系の分野はあまり主流となっていないため、開発系のイベントを開催する「イトナブ」は注目を集めることが出来ている。ITの強みを生かし、場所性は関係なく大きなネットワークにより石巻に魅力を集め発信することで次に繋がっているといえる。

■地域課題の解決-ITによる新産業の創出-

ITは、アイデア1つで大きな産業を形成することができる可能を秘めており、また、1人の尖った開発者を地域で育てることができれば、新たな産業として地域に根付く可能性も秘めている。ITを通じ世界を見ることの出来る環境を作ることが子ども達に与える影響は大きいため、「イトナブ」の教育を通じ、ITと一次産業による新たな産業を生み出す可能性も秘めているといえる。ITを学びたい若者が石巻へ向かうようになると、新たな文化、魅力を石巻という地方都市に根付かせることができると考えられる。

■今後の課題

現在の「イトナブ」の課題としては資金不足が挙げられる。子供や若者に興味を持ってもらう入り口としてもより多くの資金の獲得は重要であると考えている。また、行政機関との連携の拡大も課題として挙げられる。

事例3-1-18. 柚原町自治会・ささゆり会

地域生活環境の維持に向けた、自治会を核とした地域による郵便局・店舗・交流施設の運営

柚原町自治会・ささゆり会がある、柚原(ゆのはら)町は、松阪市街51から車で約30分の山里にあり、2014年4月現在、47世帯、82人の集落である。

1988年に、過疎化によって路線バスが廃止されようとする中、市街地からバスで来てもらうことでバスの利用率を上げ、何とかバスを存続させようと、地元婦人会がとれたての野菜を朝販売する「早起き市」を開いたのがきっかけで、本格的に地域活性化への取組が始まった。その後、地区の婦人らが集まり「ささゆり会」を結成し、特産品の開発や市内の店舗への農産物の販売などの活動を開始した。

1997年には、簡易宿泊施設の運営を担う組織であった「うきさとむら運営協議会」が、国と県の補助金と自己資金20万円/人で小屋風の建物「食事処 うきさとむら」を開設し、現在は4名で運営している。毎週火曜日の定休日以外、うどんや焼き肉、唐揚げなどの食事が提供されており、特にモロヘイヤが練りこまれた「細雪うどん」は人気がある。調理場では加工品も製造し、店頭やスーパー等で販売している。

2003年にはJA店舗が撤退した。さらに2007年4月に松阪市受託による郵便局が閉鎖されることになったため、地元の自治会(柚原町自治会)が「JAもないため、金融難民を救おう」という思いを持ち、簡易郵便局を受託することを検討して準備を始め、閉鎖した翌月に郵便局の運営を開始した。郵便局開設に必要な資金については、入会地の売却によって得た資金で準備し、郵便局の運営に法律上必要な2名の人材については、元郵便局職員であった現自治会長がボランティアで局長になり、もう一名はIターン者に研修を受けて職員になってもらうことで確保した。

さらに、買い物難民も救うべく、同年7月には住民が1万円ずつ出し合って郵便局に隣接する旧JA店舗の建物で「コミュニティーうきさと みんなの店」の運営にも着手した。地域住民が必要とする食料品・衣料品とともに、農機具や農作物の種などの農業用用品も多く取り揃えるとともに、観光客も立ち寄ることから、地区のマップや見どころの解説資料も数多く掲示した。また、レジ前には机といすが置かれ、冬には薪ストーブも活躍し、客同士、客と店員のコミュニケーションの場としても重要な役割を果たしている。

このように現在、柚原町の中心部には、住民の日常的な拠点としての「松阪柚原簡易郵便局」と「コミュニティーうきさと みんなの店」、町外からの住民との交流拠点としての「お休み処 うきさとむら」が集積し、バス停も設置されていることから“小さな拠点”が形成されている。

51 三重県松阪市(人口:168,146人(平成22年国勢調査)、面積623.64km2)は、三重県の中央部に位置し、2005年に嬉野町・三雲町・飯南町・飯高町と合併したことで、伊勢湾から奈良県境にわたる多様な地域から構成されている。

【事例からの示唆】

■成功要因

一般的に自治会は定例的な事業や行事を展開し、合意形成が難しい新たな取組には着手しづらいが、本自治会では「金融難民を救おう」という思いの下で、会長ら役員が率先して地域課題の解決を目指して行動に移したこと、及び、従来から女性陣が中心となって各種活動を展開して地域を守ってきたという経験が成功要因の一つとして挙げられる。

また、人口減少・高齢化により食事処やイベントの担い手不足が発生しているが、地区の根強いファンを獲得することでカバーしている。当初より、バスの存続に向けた利用率向上のために都市住民を活用しようとの発想があり、交流を重視した取組を展開してきた。単に朝市を開いてもわざわざ来てくれる人が少ないことから、交流の大切さに気づき、朝がゆを無料で配るとともに、会話を交わすことでファンが定着し始めた。ファンが250人ほどに増えるに連れて「仲間と一緒に村おこしをしよう」との考えが広まり、そのうち70名は環境ボランティアサークルとなって草刈りなどの手伝いをしてくれるようになった。市役所職員の協力も加わって、毎年、七草がゆまつりや夏祭りを実施しており、そのまつりに訪れた人がスタッフになった例もあり、地区の活性化の新たな担い手としてファンとなる都市住民も増加している。

■地域課題の解決-自治会による地域コミュニティの維持-

人口減少・高齢化によって小学校が廃校となり、店舗や郵便局も閉鎖されようとする中で、自治会自らが経営を担うことで、地域住民の生活水準、ひいては住民の居住と地域そのものを維持している52。その際、単に地域住民の生活を地域住民の力だけで守るのではなく、地域資源を活かして外部との交流を通して、雇用と担い手となる都市住民を確保し、楽しみつつ展開していることが特徴的である。

複数の組織で施設運営や各種イベントの実施などが行われているが、十分に連携して運営経費を削減するとともに、取組の相乗効果を得ていくことが重要である。また、市や企業との連携も重要である。松阪市の地域担当の職員をうまく活用するとともに、ふるさと納税を住民協議会単位でPRして、その寄附分を地域に配分するという市独自の制度を活用した寄付金で各種活動資金も確保している。

さらには、連携・複合・多様な収入源と人材の確保も重要といえる。例えば、「お休み処 うきさとむら」は交流拠点となっているとともに、住民が気軽に食事ができ、仕出し弁当も作れることから、これらの連携によって地区で必要な生活サービスが確保されるとともに、地域住民の雇用と地区外の人材を確保している。

■今後の課題

地区では人口減少と高齢化が進んでおり、活動にあたってはイベントを企画運営できる人材が必要であるといえる。リーダー的存在者が亡くなり、自治会の役員らも高齢であるが、育成した住民や深くつながる都市住民らの協力もあり、各施設の運営、生活サービスの提供は、地域の自主的な取組で維持されていくと見込まれる。ただし、人口減少により店舗の売上等は減少傾向にあり、この点の克服が今後の課題であるといえる。

また、高齢者同士で古民家を改修して共同生活をしたいとの住民が現れているが、消防法などの規制により実現が難しいという課題もある。さらに、移住したいとの都市住民がいても、上水道が整備されていない上、トイレがくみ取り式であることが相当な障壁となっていることから、それら克服が今後の活動における課題であるといえる。

52 自治会は、地方自治法第260条の2.第1項の市区町村長の認可を受けることで、不動産の所有等の権利に限定した法人格を有すことができる。

ここまで見てきたように、地域では中小企業・小規模事業者のみならず、事業型NPO法人や地域住民、一般社団法人など、実に多様な主体が、多くの地域住民から地域課題の解決の担い手であると認識されている市町村の取組を補うかのように、地域課題の解決への取組を行っている。

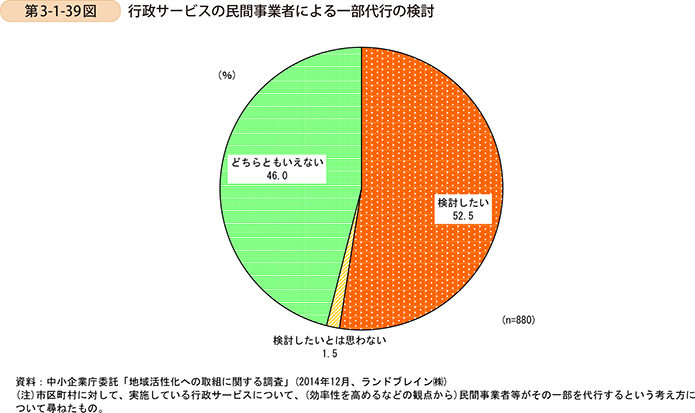

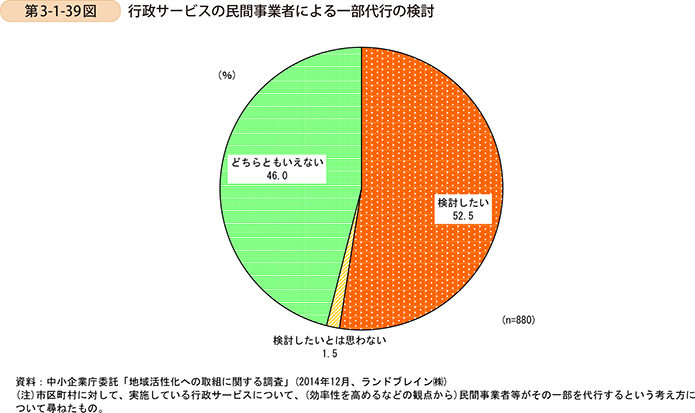

最後に、市町村が実施している行政サービスについて、効率性を高める観点から、これら地域課題解決の新たな担い手を含む民間事業者が、その一部の業務を代行するという考え方に対する市町村の認識について、第3-1-39図から見ていく。

これを見ると、約半数の市町村が、民間事業者による行政サービスの一部代行については検討したいと考えており、「検討したいとは思わない」と回答した市町村は1.5%にとどまることから、多くの市町村が地域の現状を認識し、地域の民間事業者と一丸となって地域課題を解決していきたいとの考えを持っているものと考えられる。

コラム3-1-6

ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)

ソーシャル・インパクト・ボンド(以下、「SIB」という。)とは、社会的コストの削減が期待できる優れた非営利事業等を民間投資によって実施し、成果に連動する形で政府の保証が付帯する官民連携の社会投資モデルである。対象事業としては、元受刑者の社会復帰、児童養護施設、養子縁組、若年犯罪の再犯防止等が挙げられる。主な投資家は、篤志家、助成団体、投資銀行のCSR部門等である。

SIBは公的予算が逼迫し公的経費削減と業務見直しを行うため、政府の直接的な事業実施から民間への転換が必要とされたこと、また、民間投資家からの「社会的投資」に対する関心の増大等を背景に2010年に英国で開始された取組で、現在では、世界で20件以上の導入実績がある。

SIBの導入により、行政はコストを削減することができ、投資家(実施団体)は成果ベースで政府から資金が支払われるため、確実に成果を出せるような工夫を行う必要があり、あらかじめ資金補助が決まっている事業よりも良い成果を期待できる。

英国でのSIBの第1号案件となったピーターボロ刑務所では、17の財団・篤志家から約8億円の資金を調達し、10%以上の再犯率低下を目指して受刑者の社会復帰プログラムを5年間に渡り実施した。再犯率の低下による司法コスト、収監コスト等の低減による便益は、IRRで13%のリターンとなり、更には、2010年のプログラム開始後3年が経過した2013年の中間評価では、全国平均に対して20%近い再犯率の低下が見られるなど、大きな成果をあげている。

以上、本項では地域の中小企業・小規模事業者、NPO法人といった多様な主体による地域課題の解決が、地域に住む人々の生活環境の向上につながることのみならず、地域における新しい雇用や付加価値の創出にもつながることを示してきた。これらの地域課題を解決する取組は、地域が抱える課題を何とかして解決したいという事業者の強い思いから始まることが多く、地域資源を活用した取組や地域住民との顔の見える信頼関係に基づく地域密着の取組が行われていることが分かった。

今後、地方、とりわけ中山間地域においては、人口減少や少子高齢化といった地域課題がますます多様化・深刻化していくことが考えられる。地域の中小企業・小規模事業者や、事業性の高い事業を行うNPO法人等が、地域課題を解決する取組を持続的に行っていくためにも、それらの主体に対する多方面の支援策の検討が必要となることを提言して、本項の結びとしたい。