第2節 地域の持続的発展と小規模事業者

ここまで、小規模事業者の持続的発展に向けた経営力の向上に重要と考えられる取組を確認してきた。先行研究27で指摘されているとおり、小規模事業者と地域経済は密接に関連していると考えられる。

また、基本計画28においても、地域とのつながりが強い小規模事業者は、生活インフラや商業インフラ等の基盤サービスを提供するとともに、地域の企業や住民の多様なニーズをくみ取り、それに応じた付加価値の高い製品・商品・サービスも提供することで、個性豊かな地域社会の形成に寄与することが期待されている。

そこで、本節では、小規模事業者が地域経済において担っている役割を改めて確認した上で、地域経済の持続的発展に向け、小規模事業者における、経営資源の引継ぎ、起業・創業、地域資源の活用、地域の社会課題解決の取組について分析を行う。

27 長山・遠山・山本・許(2024)では、「小規模企業は、小売業・飲食サービス業・理容業など地域住民に必要となる生活必需品や生活関連サービスを提供し、住民の生活を支える地元市場向け産業としての役割を担っている。人口減少により人口密度の低くなった地方においては、最終需要が大きく減退する。需要減のマイナス影響をダイレクトに受けるのが、地元市場向け産業であり、小規模企業の多くである。業績不振で将来の見通しの暗い小規模企業においては、経営者の高齢化と後継者不足による事業承継問題も重なって廃業が相次ぐ。小規模企業の減少は、地域経済の衰退へとフィードバックする」と指摘している。

28 基本計画については、第2部第1章第1節を参照。

1.地域経済の担い手と経営資源の引継ぎ

前節第1項では、人口減少が進んでいる地域において、小規模事業者の事業所数が全体に占める割合が高いこと、中規模企業と比較して小規模事業者は地域に根ざした事業を行っていることが明らかとなった。小規模事業者は、これら地域の経済に大きく貢献していることが推察される。地域経済を持続的に発展させていくには、小規模事業者が事業承継により、小規模事業者の有する経営資源を次世代に引き継ぎ、社会全体で有効に活用していくなど経営資源の散逸を回避していくことや、起業・創業により地域の産業振興や雇用増大を促進することが重要であると考えられる。

そこでここからは、人口減少が進む地域において、小規模事業者が担っている役割を改めて確認した上で、それら小規模事業者の有する経営資源を次世代に引き継いでいくための「事業承継」と、「起業・創業」に着目し、分析を行う。

①地域経済の担い手

(1)地域に根ざした小規模事業者

まず、人口減少が進む地域において、小規模事業者が地域経済に果たしている役割を確認する。

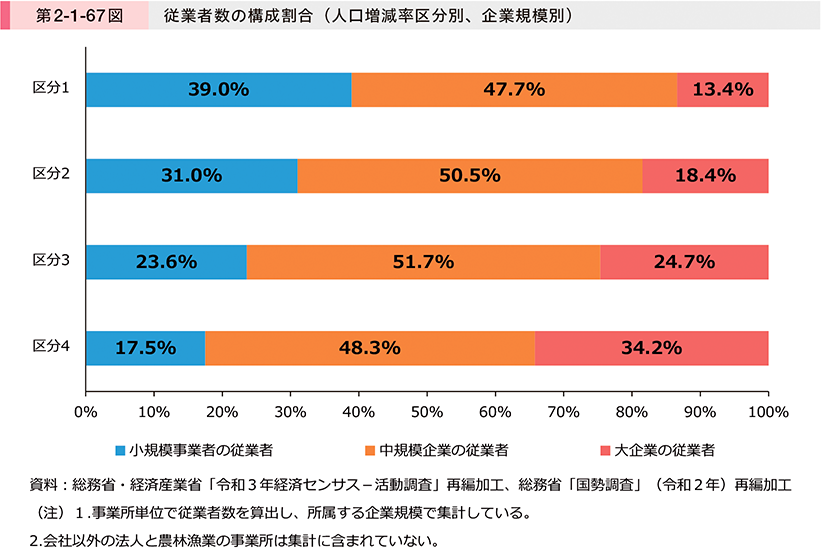

第2-1-67図は、人口増減率区分別29に、企業規模別の従業者数の構成割合30を確認したものである。これを見ると、「区分4」から人口減少率が高い「区分1」になるにつれて、その地域の従業者全体に占める、小規模事業者に所属する従業者の割合が高くなっている。このことから、特に人口減少が進んでいる地域において、小規模事業者が地域住民の働く場を創出する役割を担っている可能性が示唆される。

29 人口増減率区分の詳細については、第2部第1章第1節を参照。

30 人口増減率区分ごとに、その地域における従業者が、どの企業規模の事業所に所属しているかの構成割合を確認したものである。

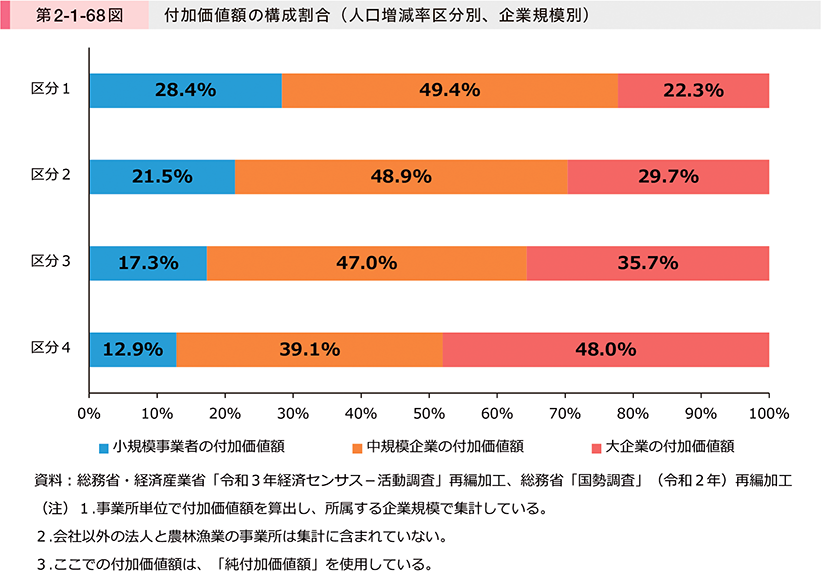

第2-1-68図は、人口増減率区分別に、企業規模別の付加価値額の構成割合を確認したものである。これを見ると、「区分4」から人口減少率が高い「区分1」になるにつれて、「小規模事業者の付加価値額」が占める割合が高くなっている。このことから、特に人口減少が進んでいる地域において、小規模事業者が生み出す付加価値が地域経済の発展に貢献している可能性が示唆される。

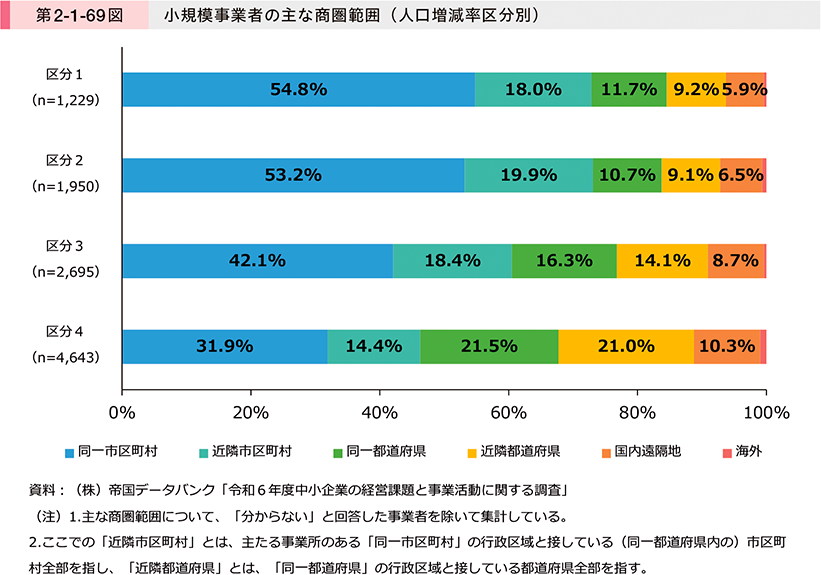

第2-1-69図は、人口増減率区分別に、小規模事業者の主な商圏範囲を確認したものである。これを見ると、最も人口減少が進んでいる「区分1」の地域の小規模事業者では、主な商圏範囲が「同一市区町村」と回答した割合が高くなっている。第2-1-67図、第2-1-68図及び第2-1-69図から、人口減少率が高い地域ほど、地域経済と小規模事業者の結び付きが強まる傾向がうかがえる。

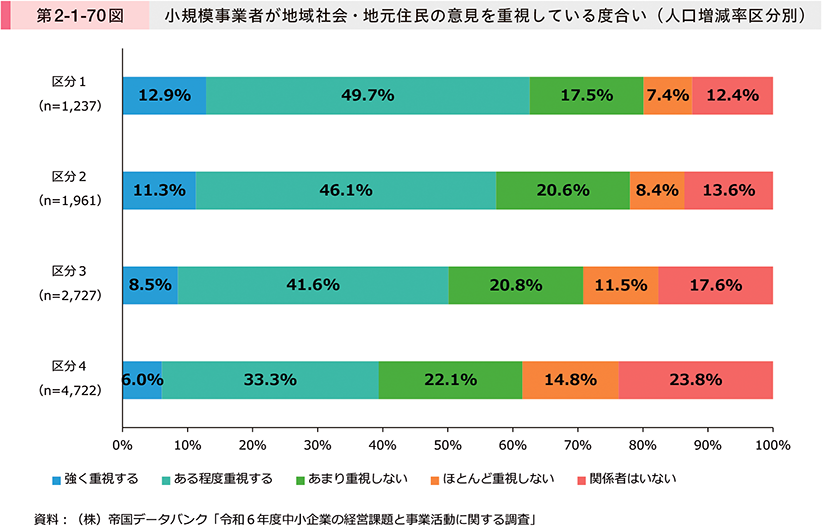

第2-1-70図は、人口増減率区分別に、小規模事業者が経営判断を行う際に地域社会・地元住民の意見を重視している度合いを確認したものである。これを見ると、「区分2」から「区分4」の地域と比較して、最も人口減少が進んでいる「区分1」の地域の小規模事業者において、地域社会・地元住民の意見を「強く重視する」又は「ある程度重視する」と回答した割合が高い。

第2-1-69図及び第2-1-70図から、人口減少が進む地域の小規模事業者ほど、同一市区町村の地元住民の生活や地域企業を支えており、同地域で事業を継続していくために、自社が立地する地域社会や、顧客や従業員となり得る地元住民の意見を意識しながら事業を営んでいる様子がうかがえる。

(2)商店街31に期待される役割

中小企業庁が実施した研究会では、人口減少下において、商店街には地域コミュニティを支えるための生活支援といった機能・役割を期待する声が大きくなっていると指摘している32。そこで、ここでは商店街に期待する役割について確認する。

31 ここでの「商店街」とは、(1)小売業、サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成し、(2)これらが何らかの組織(例えば○○商店街振興組合、○○商店会等で法人格の有無及びその種類を問わない。)を形成しているものを指す。

32 中小企業庁「地域コミュニティにおける商業機能の担い手である商店街に期待される新たな役割~『商店が集まる街』から『生活を支える街』へ~ 地域の既存ハード(商店街等)の利活用最適化に関する中間とりまとめ」(2020年6月23日)

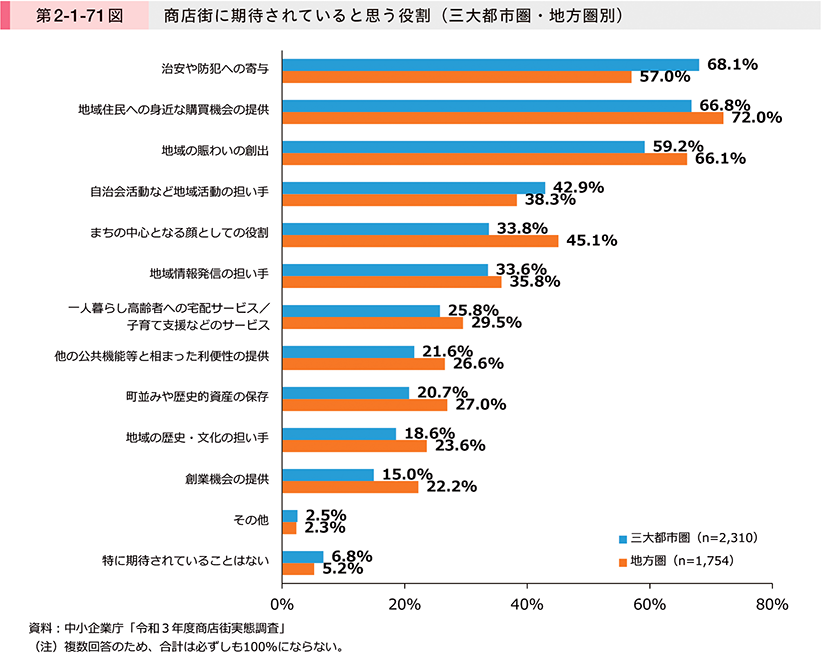

第2-1-71図は、三大都市圏・地方圏33別に、商店街に対し、商店街に期待されていると思う役割を確認したものである。これを見ると、「三大都市圏」では「治安や防犯への寄与」の回答割合が最も高く、「地方圏」では「地域住民への身近な購買機会の提供」の回答割合が最も高い。商店街の立地する環境により、期待される役割の意識が異なる可能性が示唆される。

33 「三大都市圏」・「地方圏」の詳細については、第2部第1章第1節を参照。

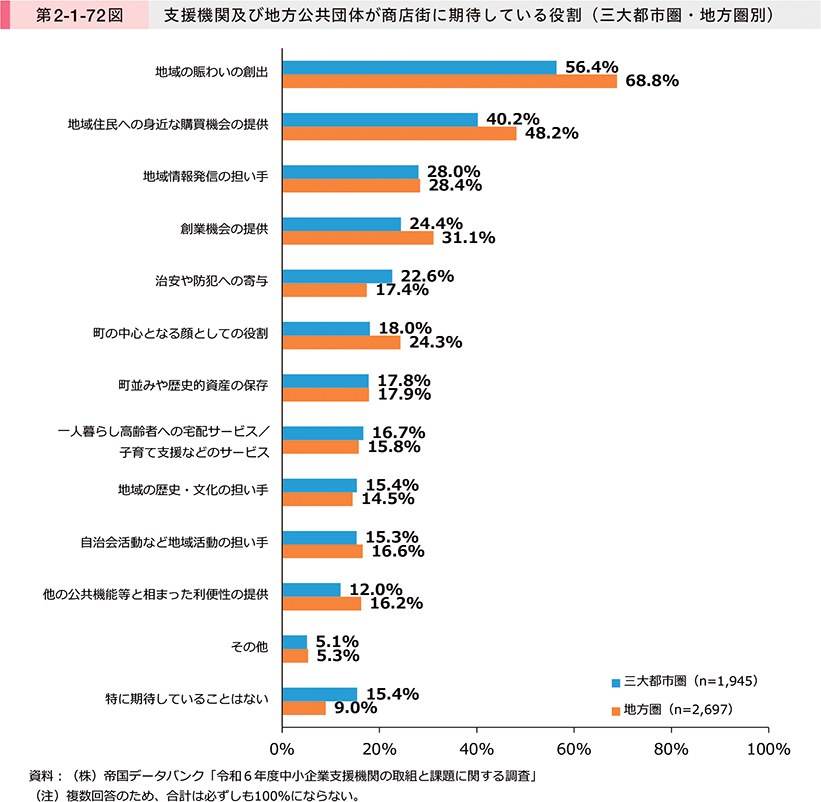

第2-1-72図は、三大都市圏・地方圏別に、支援機関34や地方公共団体が商店街に期待している役割を確認したものである。これを見ると、「三大都市圏」、「地方圏」共に「地域の賑わいの創出」と回答した割合が最も高く、次いで「地域住民への身近な購買機会の提供」と続いている。特に「地方圏」においては、そのほかにも「創業機会の提供」や「地域情報発信の担い手」、「町の中心となる顔としての役割」など、地域で創業する人材を育てる場や地域の魅力の発信拠点としての役割が期待されていると推察される。

34 ここでの「支援機関」については、第2部第1章冒頭を参照。

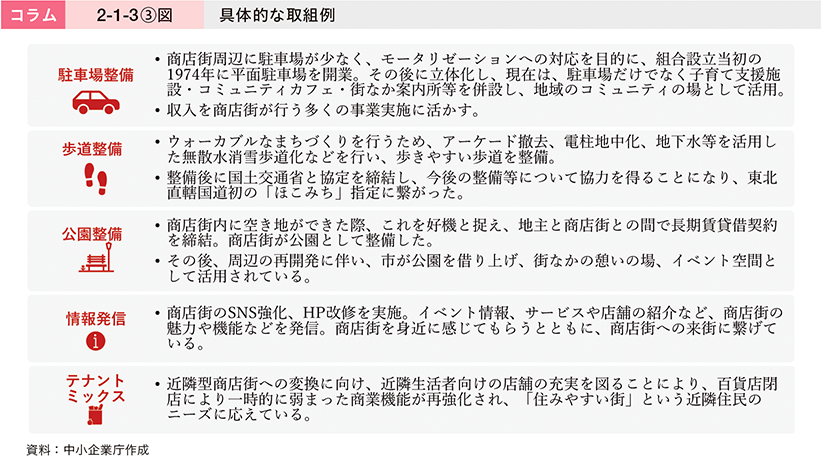

コラム2-1-3 地域にかがやく わがまち商店街表彰2024

1.表彰の趣旨

商店街は、商業機能に加えて地域の雇用や生活関連サービスなど生活に不可欠な機能を担う主体である。また、地域の顔でもあり、地域コミュニティの拠点として重要な存在である。他方で、経営者の高齢化や商店街組合員の減少に伴う組織的な活動力の低下、個店同士の連携の希薄化などが進んでおり、商店街の魅力が低下しつつある。

このような状況を打開すべく、若手リーダーを中心に商店街を拠点として新たな活動に挑戦する動きや、まちづくり会社と連携した広域的な活性化策を展開する動きが各地で生まれている。

こうした商店街を含む地域の魅力・価値向上につながる取組を選定・表彰し、受賞者の取組を広く共有することにより、他の商店街に新たな気付きを与えて行動変容を促し、全国的な商店街の活性化につなげることを目的として、中小企業庁では「地域にかがやく わがまち商店街表彰2024」を令和6年7月に実施し、全国の応募の中から特に優れた取組を行う10の商店街を選定・公表した。

2.表彰式、座談会、受賞者視察・意見交換会の実施

表彰式では、受賞した商店街の代表に対し、経済産業大臣から感謝状を授与した。表彰式に続いて、経済産業大臣と受賞者との座談会が行われ、商店街という場をいかした地域経済の活性化について意見交換が行われた。

また、好事例を広く周知し、全国的な商店街の活性化につなげるため、受賞した商店街への視察・意見交換会を実施した。商店街関係者や専門家、地方自治体、学生等が参加し、各地で活発な議論が行われた。こうした活動を経て、受賞した取組の概要や他の商店街の参考となるポイントなどをまとめた事例集を中小企業庁ホームページで公表している。

事例:七日町商店街振興組合・山形まちづくり株式会社

七日町商店街振興組合がある山形県山形市七日町エリアは、江戸時代には商業都市の中心として発展したものの、近年では百貨店の閉店や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動の停滞、周辺エリアへのマンション建設による来街者層の変化など外部環境が変化していた。また、商店街組織では、オーナー店主でない、テナント出店者や県外資本の組合員が増えるなどの組織構造の変化も生じていた。

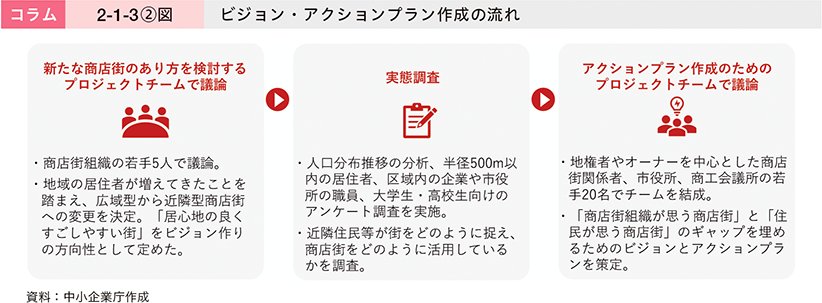

これらの変化に対応するため、振興組合では令和2年から、同エリアが「どのようなまちを目指すのか」、また、振興組合が「どのような存在で」「どのようなビジョンを持ち」「何を行うか」を明確にするためのビジョンとアクションプランの検討を開始し、令和6年2月に「最高にちょうどいい。七日町」を将来ビジョンとして発表した。

ビジョン「最高にちょうどいい。七日町」の実現に向け、振興組合・七日町商店街青年会と山形まちづくり株式会社(振興組合の100%出資により設立)は、関係する多様な主体と連携して取組を行っている。例えば、駐車場、歩道、公園など七日町エリアの居心地を良くするための環境整備や、商店街を身近に感じてもらうための情報発信、生鮮食品店などの近隣生活者向け店舗の充実など、七日町エリアのまちづくりに積極的に取り組んでいる。

このような民間団体が主体となった積極的な取組をきっかけとして、山形市は、商店街の通りに面する建物の1階は店舗とすること、また、商店街の通りに新たに駐車場を設置しないことを定めた条例を策定するなど、民間の取組を行政として強力に後押ししている。

七日町エリアのまちづくり関係者が一体となった取組により、百貨店の閉店や新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で減少した歩行者通行量は、令和6年10月に調査開始以来過去最高を更新した。最近では、若いファミリー層も多く訪れるようになるなど来街者層の変化も見られている。結果として、山形県内の多くの地域で地価が低下する中、七日町エリアでは地価の上昇が続いている。また、七日町エリアにおける新規出店・創業が増加し、振興組合の組合員数も増加し、設立以来最高となっている。商店街内には活用可能な空き店舗が無くなるなど、七日町エリアの経済の活性化が進んでいる。

②事業承継

ここまで、小規模事業者が、地域経済において重要な役割を担っていることを確認した。一方、第1部で確認したように経営者の高齢化が進む中、これらの事業者が持つ経営資源を次世代に引き継ぎ、地域全体で有効に活用していく必要がある。ここからは、小規模事業者の事業承継について確認していく。

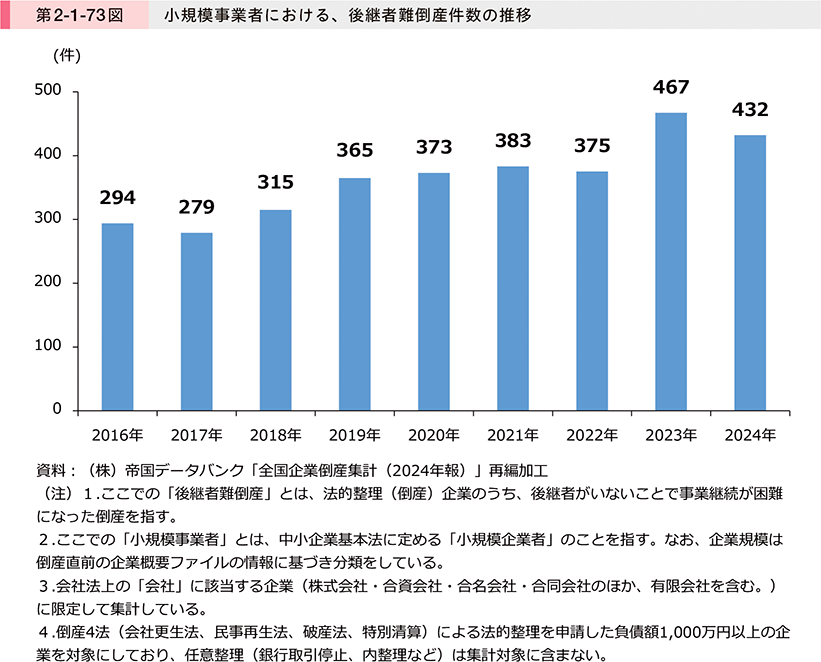

第2-1-73図は、小規模事業者における、後継者難倒産件数の推移について確認したものである。これを見ると、後継者難倒産件数は、足下で若干の減少が見られるが、直近数年間の中では比較的高い水準にあることが分かる。

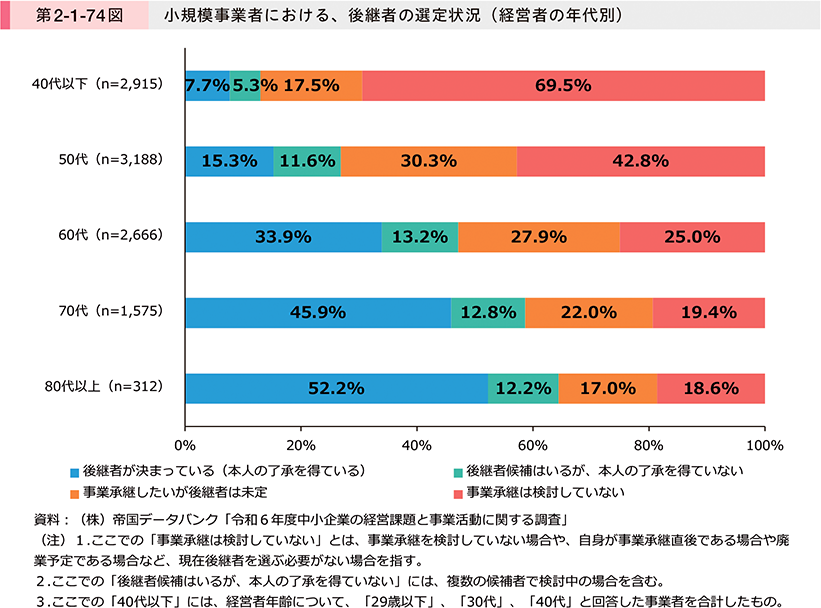

第2-1-74図は、経営者の年代別に、小規模事業者における、後継者の選定状況を確認したものである。これを見ると、経営者の年代が上がるにつれて「後継者が決まっている(本人の了承を得ている)」と回答した事業者の割合が増加し、70代以上の経営者の約半数は、後継者が決まっている様子が見て取れる。一方、70代以上の約2割が、「事業承継したいが後継者は未定」と回答している。このことから、事業承継を希望する70代以上の経営者においても、一定数はまだ後継者が見つかっていないことが分かる。

また、70代以上の経営者の約2割が「事業承継は検討していない」と回答しているが、事業承継を検討していない事業者においても、地域において重要な事業である可能性や、その事業を引き継ぎ、発展させたいと思う担い手が存在する可能性なども考えられ、経営資源を地域に残すための事業承継の実施について検討の余地があるといえる。

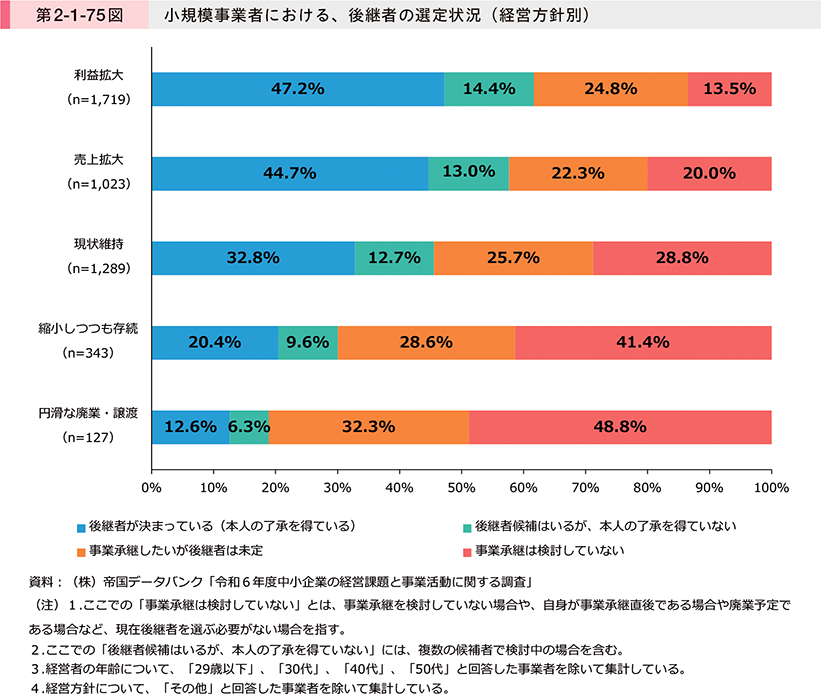

第2-1-75図は、60代以上の経営者について、経営方針別に、小規模事業者における後継者の選定状況を確認したものである。これを見ると、「利益拡大」又は「売上拡大」を経営方針とする事業者では、4割超が「後継者が決まっている(本人の了承を得ている)」と回答している一方で、約2割が「事業承継したいが後継者は未定」と回答していることが分かる。また、「現状維持」、「縮小しつつも存続」、「円滑な廃業・譲渡」を方針とする事業者では、「利益拡大」、「売上拡大」を方針とする事業者と比較して、「後継者が決まっている(本人の了承を得ている)」と回答した割合が低く、「事業承継したいが後継者は未定」と回答した割合が比較的高い。いずれの経営方針においても「事業承継したいが後継者は未定」の事業者が一定数存在することから、小規模事業者が事業継続を目指す中で、後継者の選定は大きな課題の一つであることが示唆される。

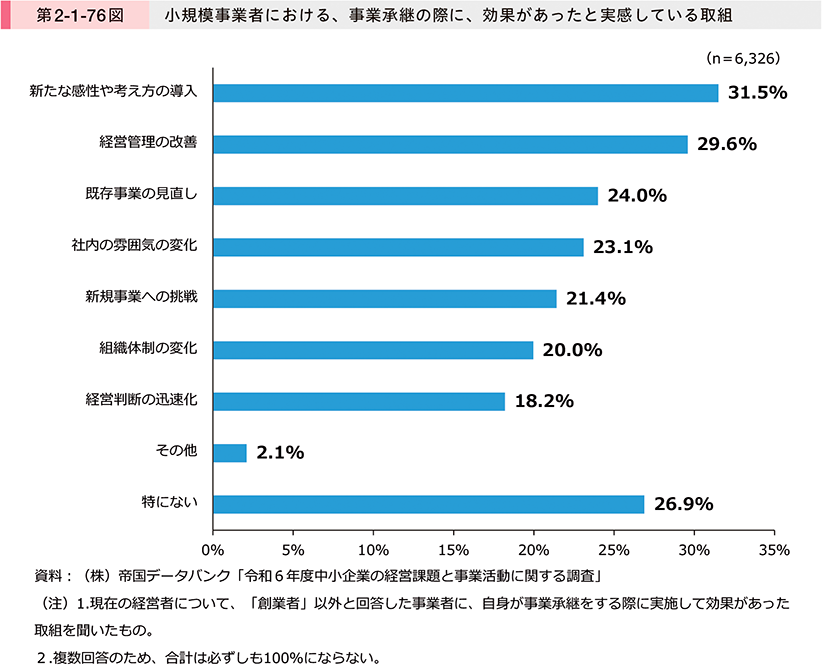

第2-1-76図は、小規模事業者における、2代目以降の経営者に対して、事業承継の際に効果があったと実感している取組を確認したものである。これを見ると、「特にない」と回答した事業者の割合が約3割となっている一方、約7割の事業者が事業承継に際して実施した取組について、何らかの効果を実感している。特に「新たな感性や考え方の導入」や「経営管理の改善」について効果があったと回答した割合が高い。

小規模企業白書(2024)では、事業承継において、適切な手法を検討するために、まずは身近な支援機関に相談することが重要であると指摘しており35、ここで支援機関における事業承継支援について確認する。

35 詳細については、2024年版小規模企業白書第2部第2章第2節を参照。

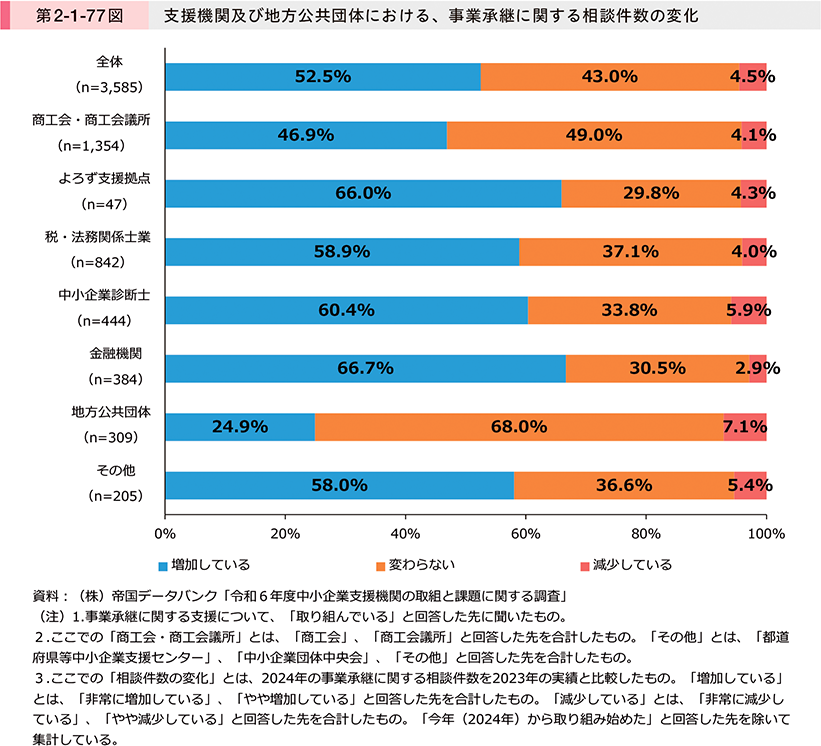

第2-1-77図は、支援機関及び地方公共団体における、事業承継に関する相談件数の変化を確認したものである。これを見ると、「全体」では、過半数が事業承継に関する相談件数が「増加している」と回答している。また、「地方公共団体」は「増加している」と回答した割合が約2割にとどまる一方、支援機関においてはいずれも4割超が「増加している」と回答した。相談件数の増加を通じて、支援機関としても事業承継支援のニーズの高まりを実感していることが推察される。

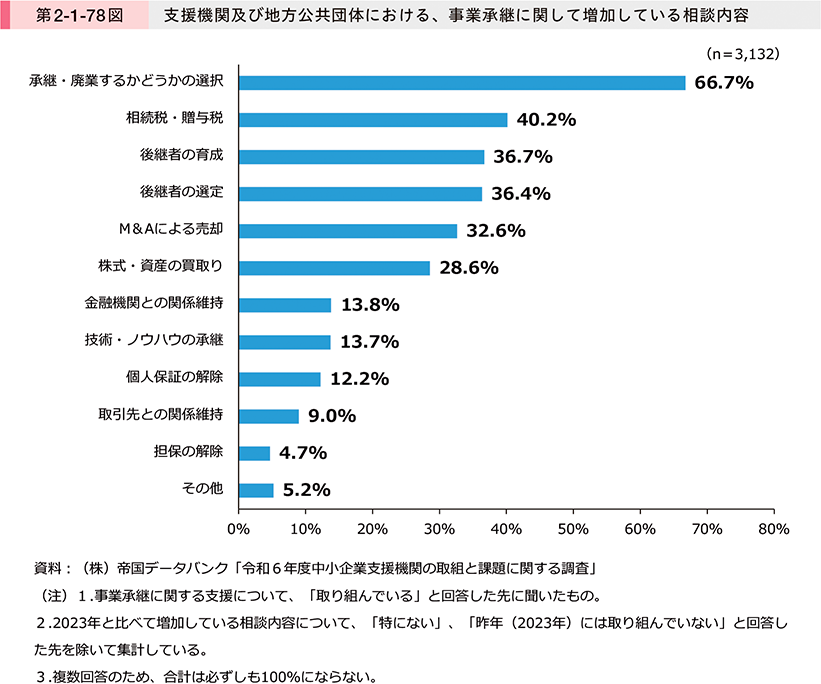

第2-1-78図は、支援機関及び地方公共団体における、事業承継に関して増加している相談内容を確認したものである。これを見ると、3割超が「相続税・贈与税」、「後継者の育成」、「後継者の選定」、「M&Aによる売却」と回答した中、「承継・廃業するかどうかの選択」と回答した割合が最も高くなっている。このことから、承継に向けた具体的な手続等の相談より、そもそも今後事業を継続すべきかどうかについて相談している事業者が増加していることが分かる。

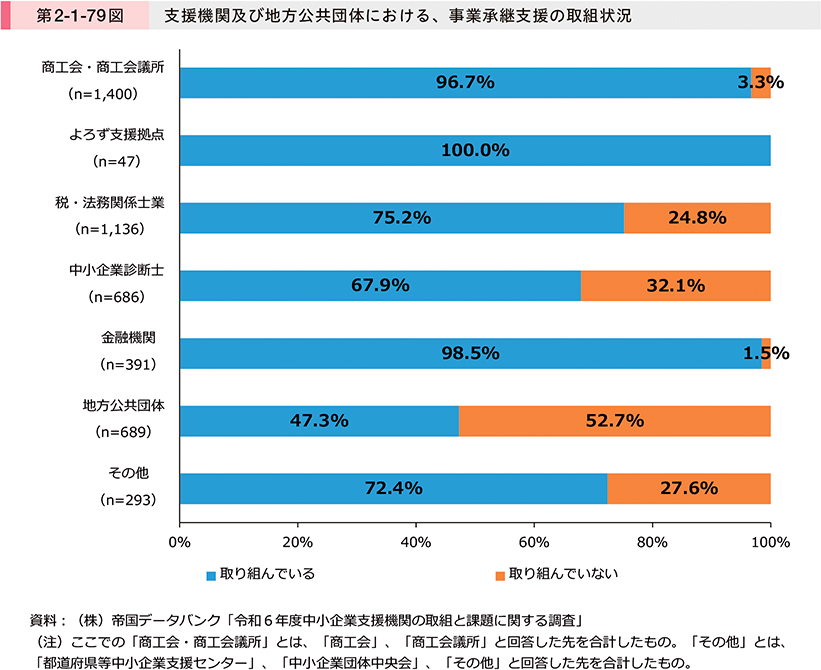

第2-1-79図は、支援機関及び地方公共団体における、事業承継支援の取組状況を確認したものである。これを見ると、「商工会・商工会議所」、「よろず支援拠点」、「金融機関」については、9割超が事業承継支援に「取り組んでいる」と回答しているほか、「税・法務関係士業」、「中小企業診断士」においても過半数が「取り組んでいる」と回答している。この調査結果から一概にはいえないが、足下、多くの支援機関で事業承継支援に取り組んでいることから、事業者が事業承継を検討するに当たっては、こうした支援機関を活用することが、取組の推進につながる可能性が考えられる。

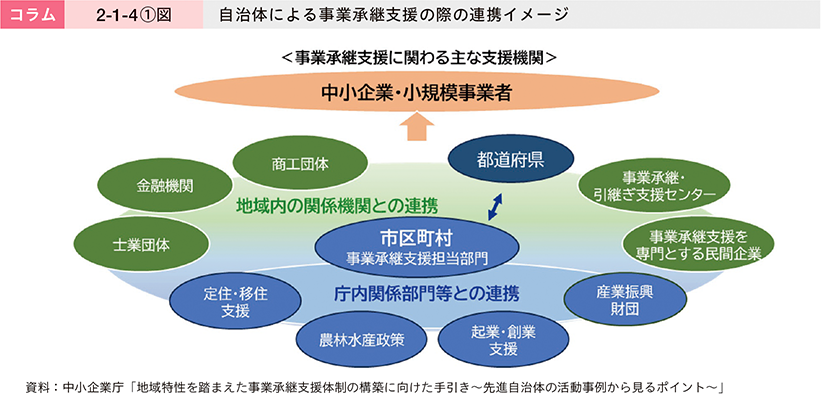

コラム2-1-4 地方公共団体(自治体)による事業承継支援

1.地方公共団体(自治体)による事業承継支援への期待

中小企業は、地域の雇用を支え、地域に必要なインフラとして機能しているが、多くの中小企業が後継者不在等によって廃業を余儀なくされている現状がある。

全国47都道府県に設置された「事業承継・引継ぎ支援センター」では、地域の支援機関と連携した支援ニーズの掘り起こし等に取り組んでいるが、足下で経営者の高齢化は進んでおり、早期の事業承継の検討をより一層促す必要性が高まっている。

こうした中、地方公共団体(以下、「自治体」という。)は、中小企業や支援機関からの厚い信頼を有することから「庁内外の関係機関を束ねるハブ機能」や、事業承継という機微な取組の啓発を行うに当たり、自治体が持つ公的な信頼感と安心感が強い武器となるため、「事業者の事業承継の気運醸成に向けた意識啓発機能」を果たすことが期待される。

2.自治体による事業承継支援の事例

自治体による事業承継支援の取組の先進的な事例としては、愛知県豊橋市や秋田県北秋田市などの取組が挙げられる。ここでは、各自治体が事業承継支援を開始した契機や実際の支援内容について記載する。

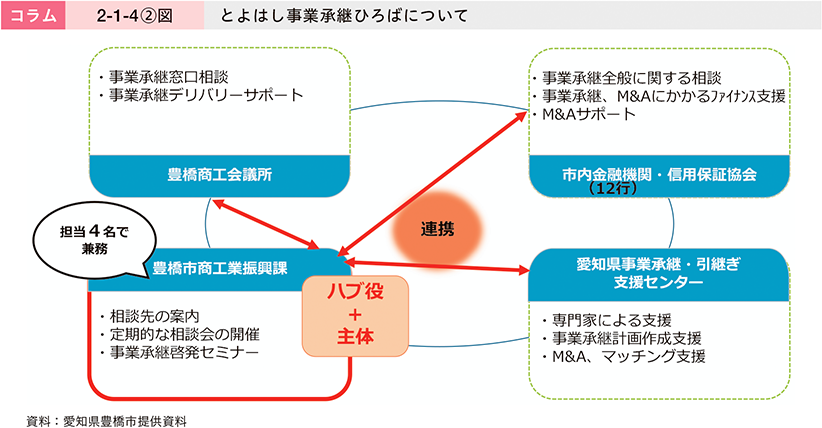

事例:愛知県豊橋市

人口約36.8万人の愛知県豊橋市では、市内の商店街約50団体を対象としたアンケート調査を継続的に実施してきた。経営課題として後継者不足を指摘する回答割合が年々高まり、2017年度には約3割となったことから、商店街における事業承継支援の重要性を再確認するとともに、小売業だけでなく、他の産業においても同様に支援の必要性が増しているだろうという認識に至った。そこで、同市と支援機関側の事業承継に係る理解を深めるために、2018年度に、豊橋市、豊橋商工会議所、豊橋信用金庫の3者でワーキンググループを立ち上げ、意見交換を開始するとともに、問題意識を共有した。同市では同年度予算を確保し、市内中小企業向けのセミナーも実施した。

2021年に愛知県事業承継・引継ぎ支援センター豊橋サテライト(以下、「豊橋サテライト」という。)が開設され、ワーキングメンバーに加わった。感染症の感染拡大を経て、市として事業承継に本格的に取り組む契機であると判断し、事業承継プラットフォーム「とよはし事業承継ひろば」の立ち上げにつながった。

豊橋市、商工会議所、市内金融機関、豊橋サテライトの連携により発足した事業承継プラットフォーム「とよはし事業承継ひろば」において、同市は相談会の参加事業者の相談内容に応じて、商工会議所や金融機関などに橋渡しを行うなど、各機関のハブとしての役割を担っている。担当は商工業振興課内の職員4名で、専任を置かずチームで対応することでノウハウ共有が促進し、人事異動等で職員が異動しても活動の継続性が保たれる体制を構築している。

事業承継支援に係る活動を行う上では、中小企業の経営実態に応じた個別相談が重要な役割を果たすが、多くの経営者は、事業承継を考えていることを他人に知られたくないと考えていることに配慮し、足を運びやすい環境を提供する必要がある。そこで、同市では、多くの経営者が手続きなどのため日頃頻繁に出入りする市役所内会議室で予約制の個別相談会を実施することで、経営者の抵抗感を下げ、利便性を高めている。また、豊橋商工会議所での相談会等は互いに枠を調整したり、金融機関が顧客に相談会を紹介したりするなど「とよはし事業承継ひろば」内で連携し、きめ細かな調整を行っている。

また、「とよはし事業承継ひろば」を通じた事業承継支援の取組を周知・啓発するため、リーフレット「廃業させないまちとよはし」を年2回発行している。事業承継に係るセミナーでは、豊橋サテライトの協力の下、テーマにストーリー性を持たせる形に見直した。事業承継の概論から法制度などの実務的な内容まで、一連の流れをつくって開催することで、経営者の事業承継に対する関心を高め、理解を深めてもらえる工夫を行っている。

2023年度の個別相談会の開催件数は37回であるが、ほぼ予約が埋まり好評を博した。参加者の9割が経営者、1割が後継者であるが、経営者と後継者が一緒に相談を受けるケースも多い。実例については、リーフレット「廃業させないまちとよはし」で紹介している。リーフレットは1万部を印刷し、商工会議所の会報に同封するほか、金融機関等支援機関の窓口でも配布する。紙媒体で経営者の手元に直接届けることで、ふとした時に目に留まり承継を考える機会に結びつけやすい。また、経営者同士の会合などでも事業承継が話題に上るなどの効果もある。冊子では、支援機関の具体的な関わり方も記載することで「とよはし事業承継ひろば」の支援機関のモチベーションアップにも奏功している。2022年9月の創刊以降継続的な周知活動を展開したことで、2023年度の事業承継セミナーには76社90名が参加した。さらに、「とよはし事業承継ひろば」を契機として、実際に事業承継に取り組む中小企業も出てきている。

2023年度からは、今後の産学官の新たな連携による事業承継支援の更なる推進を目指し、愛知大学、豊橋技術科学大学、豊橋創造大学の市内3大学を加えた連携体制を構築した。創業支援に取り組む大学を加え、創業希望者と後継者不在の事業者とのマッチングを図るなど、新たな取組が進められている。

事例:秋田県北秋田市

人口約2.9万人の北秋田市は、秋田県の北部中央に位置し、自然景観や山岳渓流に恵まれた都市である。感染症の感染拡大時において、同市の担当者は飲食店、スポーツ用品店など身近な店の廃業が続いていることに気付き、第三次産業の廃業が進み、観光地の魅力低下や地域経済の縮小、移住の受け皿になる仕事の減少にもつながることに危機感を覚えた。

2022年4月、秋田県指定無形文化財である「秋田八丈」の唯一の職人が後継者不在により廃業予定との情報を得て、伝統が途絶えてしまうことに強い危機感を覚えた同市は、「継業バンク」事業に係る補正予算を確保した。同年10月、「北秋田市“継業バンク”」を開設。農業の担い手や秋田八丈を含む伝統工芸品など、同市ならではの地域資源をいかした魅力的な地域産業を掲載し、域外からの後継者募集を開始した。

同市は、事業の後継者を探し、地域の価値を承継することが自治体の役割であると認識し、2022年度、東北経済産業局等「自治体関与型の事業承継支援モデル構築・展開事業」の採択を受けて、商工会、JAの各会員を中心とした188事業者を対象に後継者の有無に関するアンケート調査と個別訪問ヒアリングを実施した。また、両団体と連携して、東北経済産業局や、オープンネーム(企業名公表)型のマッチングプラットフォーム「継業バンク」の運営主体である民間のプラットフォーマーの担当者を講師に招いて、市内事業者向け啓発セミナーを開催した。

2023年8月には、商工会、JA、秋田県信用組合、株式会社日本政策金融公庫大館支店、秋田県事業承継・引継ぎ支援センター、民間のプラットフォーマーと同市の7者で、事業承継支援に関する連携協定を締結した。支援機関等から、後継者を募る事業者の紹介を受け、同市と民間のプラットフォーマーがヒアリングを行い、継業バンクの掲載記事を作成し公開している。

同市はサイト経由で後継者候補からの問合せを確認後、民間のプラットフォーマーと共にオンライン面談を実施し、その後、事業者もオンライン面談に加わり、後継者候補と双方が合意すれば、作業体験に来市する。作業体験は後継者候補の移住先の環境や作業の大変さを体感すること、また、譲り手と受け手のミスマッチを防ぐ効果がある。これらの作業体験等には同市独自の「移住体験事業補助金」、「事業承継に関する作業体験等実施補助金」、「事業承継支援事業補助金」の活用が可能であり、移住定住施策とも連携することで案件掘り起こしから後継者とのマッチングまで一貫して支援する仕組みが整えられている。なお、事業承継・引継ぎ支援センターには、ノンネーム(匿名)型での後継者探しを希望する事業者への対応を依頼している。

「北秋田市継業バンク」の実績として、募集件数(累計)10件に対して66件の問合せがあり、20件の現地訪問・作業体験を実施し、6件が承継中である。

事業承継の後継者や事業承継支援に共に取り組む人材確保のため、「地域おこし協力隊」制度を活用している。「秋田八丈」の後継者は、「お試し移住体験」を活用しながら、工房の見学や作業体験を経て応募し、現在は3年間の協力隊任期終了後の起業を視野に技術習得に努めている。また、持続可能な事業承継支援体制の構築に向けて、民間のプラットフォーマーが開所した秋田継業サポートセンターで採用するエリアマネージャーも地域おこし協力隊として募集が行われている。同マネージャーは、協力隊任期終了後、同市へ定住し、同市の事業承継支援を担っていくことが想定されている。

3.自治体向けの事業承継支援手引きの策定

中小企業庁が三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に委託して実施した「“自治体における中小企業の事業承継支援”に係る活動実態調査」(2024年11月、有効回答数1,003件、有効回答率53.2%)によれば、8割以上の基礎自治体が事業承継支援に取り組む意義として「地域経済の活力向上」や「地域の雇用や技術の担い手の維持」につながることと回答している。また、事業承継支援を積極的に行っている基礎自治体の多くで、予算額は数十万~数百万円程度、担当している人員も兼務で2~3名程度と、人的・財政的な負担は必ずしも大きくないことが分かった。

一方で、事業承継支援を行っている基礎自治体は、感染症の感染拡大以降急速に増えつつあるものの、全体の約3分の1にとどまり、豊橋市や北秋田市のような取組は十分に広まっていない。この要因として、多くの自治体が、「事業承継を支援するためのスキルやノウハウが不足している」ことや、「地域内における中小企業や小規模事業者等の事業承継の実態や、支援ニーズがわからない」ことを挙げている。

こうした状況を踏まえ、中小企業庁では、令和7年3月に、自治体に求められる事業承継支援のアイデアや工夫について、先進事例を基にまとめた「地域特性を踏まえた事業承継支援体制の構築に向けた手引き~先進自治体の活動事例から見るポイント~」をホームページ上で公開するとともに、自治体職員向けのセミナーや集合研修等を実施し、自治体における事業承継支援体制構築を支援している。今後、手引きや地方創生に向けた交付金等の活用により、各自治体において、地域特性に合わせた事業承継支援体制が構築されることが期待される。

③起業・創業

地域の産業振興や雇用創出等の観点から、地域における起業・創業により新たな担い手を創出することも重要になると考えられる。そこで、起業・創業の取組について、確認していく。

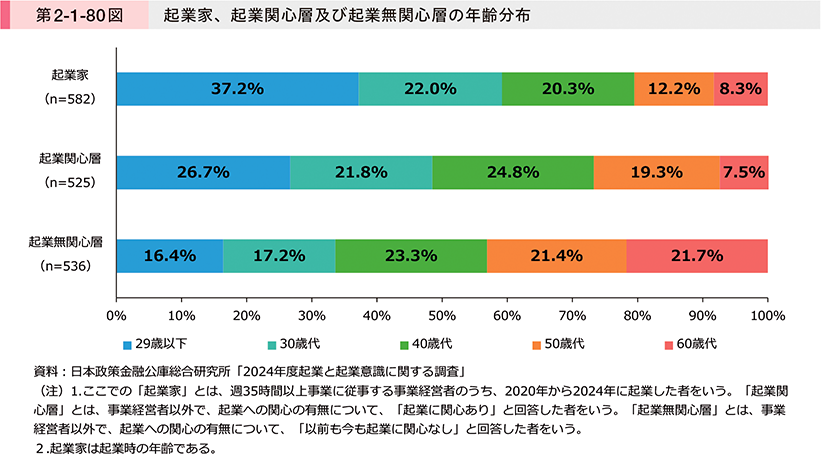

第2-1-80図は、「2024年度起業と起業意識に関する調査36」を基に、起業家、起業関心層及び起業無関心層の年齢分布を見たものである。これを見ると、「起業無関心層」に比べ、「起業家」、「起業関心層」では30歳代以下の割合が高い。特に、「起業家」の約4割が「29歳以下」となっていることが分かる。

36 日本政策金融公庫総合研究所が、全国の18歳から69歳までの人を対象に、2024年11月時点の状況を調査したもの【回収数 事前調査:34,946人、詳細調査:2,572人】。

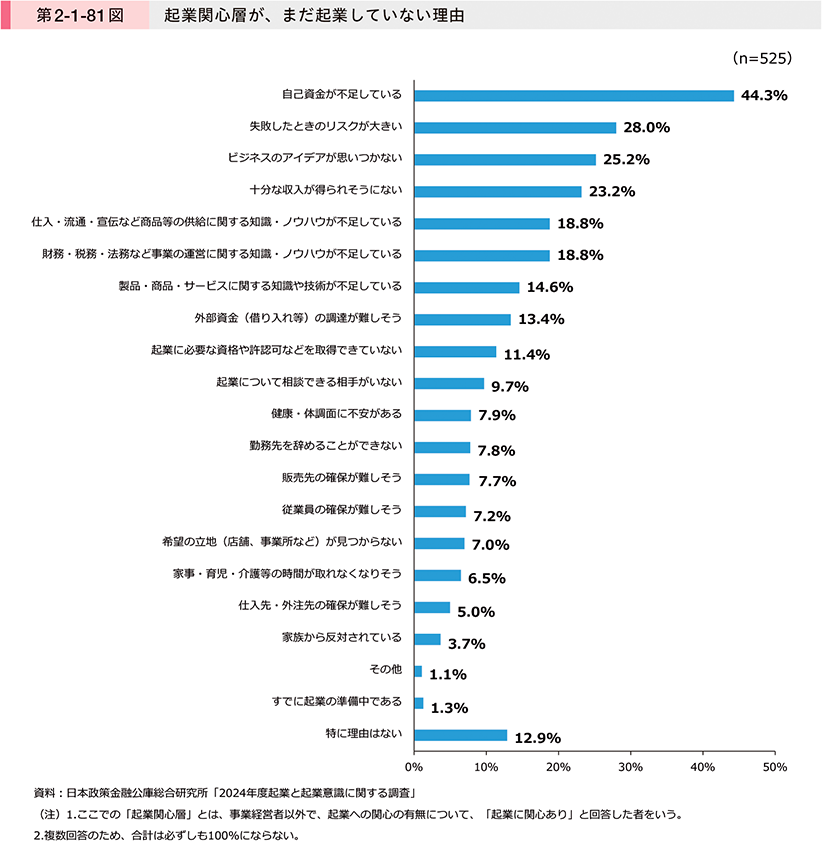

次に、起業関心層がまだ起業していない理由を確認する(第2-1-81図)。これを見ると、「自己資金が不足している」と回答した割合が最も高く、次いで「失敗したときのリスクが大きい」、「ビジネスのアイデアが思いつかない」と続いている。資金面やビジネスコンセプトの立案などに課題があり、起業に踏み切れていない状況が見て取れる。

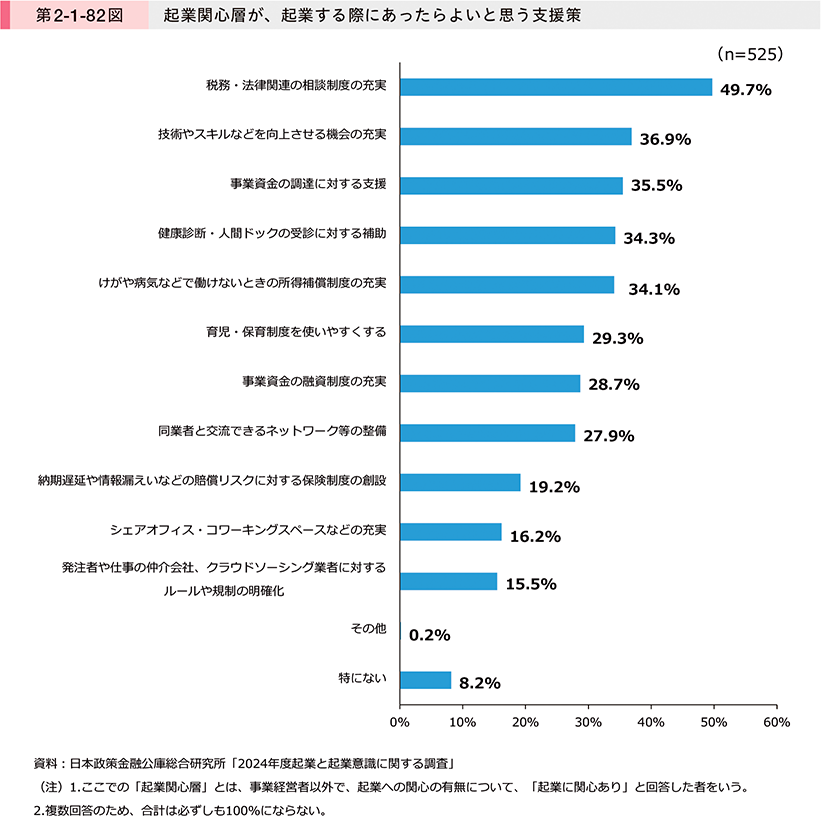

第2-1-82図は、起業関心層に、起業する際にあったらよいと思う支援策を確認したものである。これを見ると、「税務・法律関連の相談制度の充実」と回答した割合が最も高く、次いで「技術やスキルなどを向上させる機会の充実」、「事業資金の調達に対する支援」と続いている。起業に関して、足下、これらの支援ニーズが存在することが分かる。

次に、事業者が創業時に重要と考える取組について確認していく。

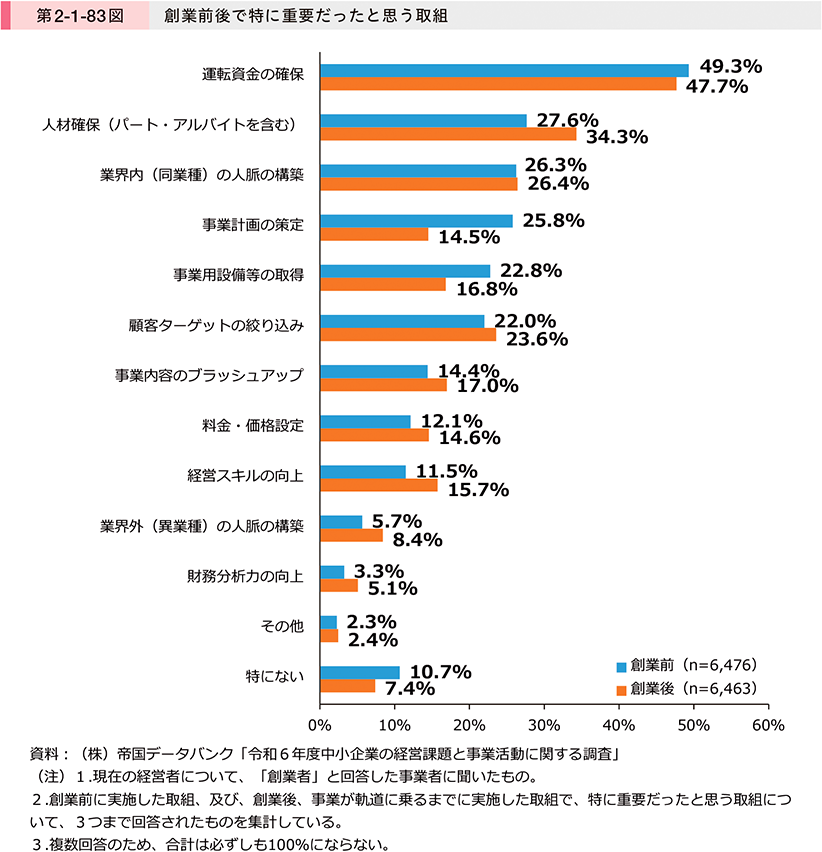

第2-1-83図は、事業者に、創業前後に実施した取組のうち、特に重要だったと思う取組を確認したものである。これを見ると、創業前後共に「運転資金の確保」が重要だったと回答した事業者の割合が最も高い。また、創業前後で比較すると、「創業前」は「事業計画の策定」や「事業用設備等の取得」、「創業後」は「人材確保(パート・アルバイトを含む)」や「経営スキルの向上」などと回答した割合が比較的高くなっており、創業前後で重要と考える取組に差が見られる。

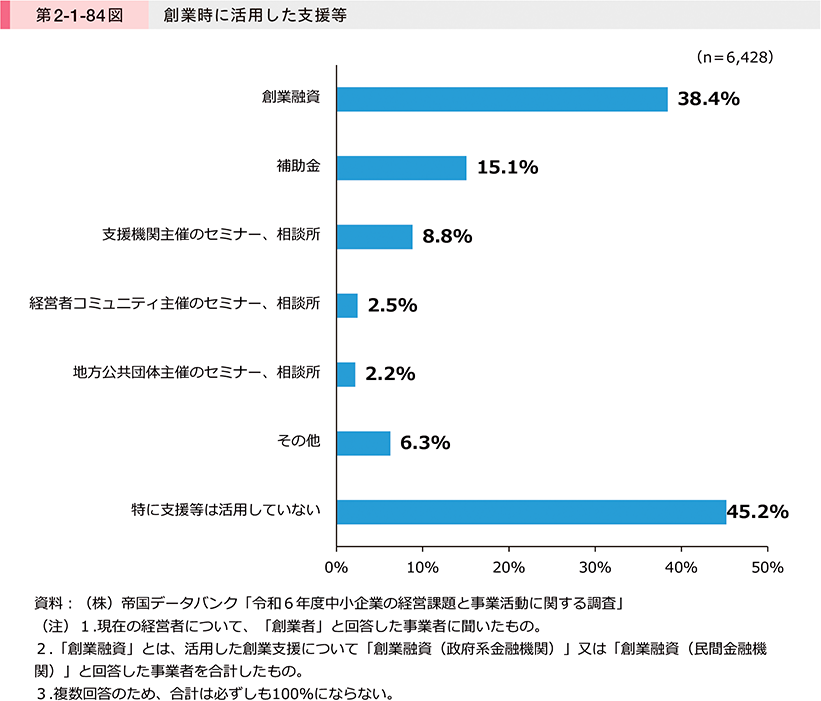

第2-1-84図は、創業時に活用した支援等を確認したものである。これを見ると、「特に支援等は活用していない」と回答した事業者は半数以下であり、過半数の事業者が何らかの創業支援を活用している様子が分かる。活用した支援の内容として、約4割の事業者が「創業融資」と回答しているほか、「補助金」を活用した事業者も1割超存在する。第2-1-83図と第2-1-84図から、創業する上ではまず資金の確保が必要であり、そのために創業融資や補助金が活用されている様子がうかがえる。

これまで、起業関心層や創業者の状況を確認したが、次に、支援機関及び地方公共団体における創業支援に対する優先度や取組内容を確認していく。

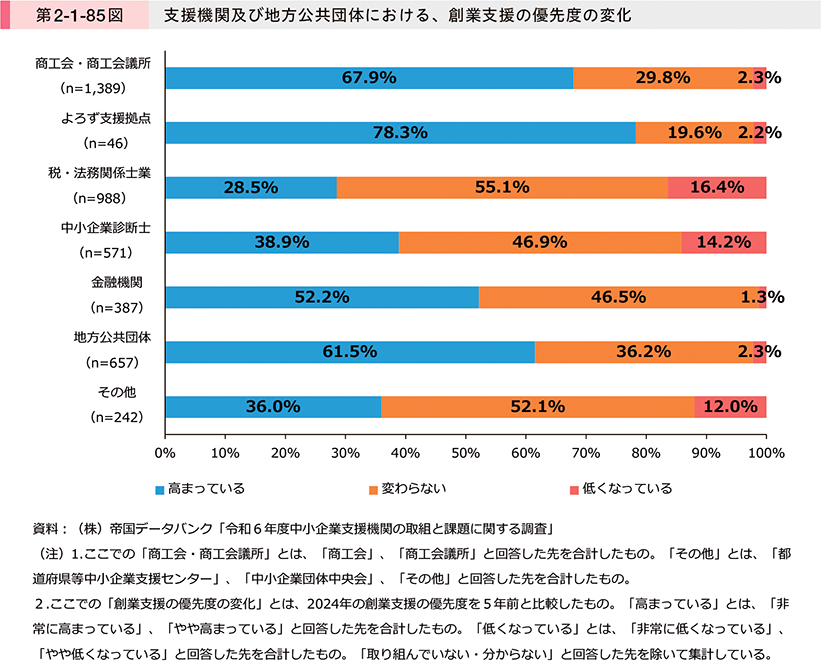

第2-1-85図は、支援機関及び地方公共団体における、創業支援の優先度の変化について確認したものである。これを見ると、「商工会・商工会議所」、「よろず支援拠点」、「金融機関」、「地方公共団体」において、創業支援の優先度が「高まっている」と回答した割合が半数を超えている。これらの支援機関及び地方公共団体において、創業支援の機運が特に高まっている様子が見て取れる。

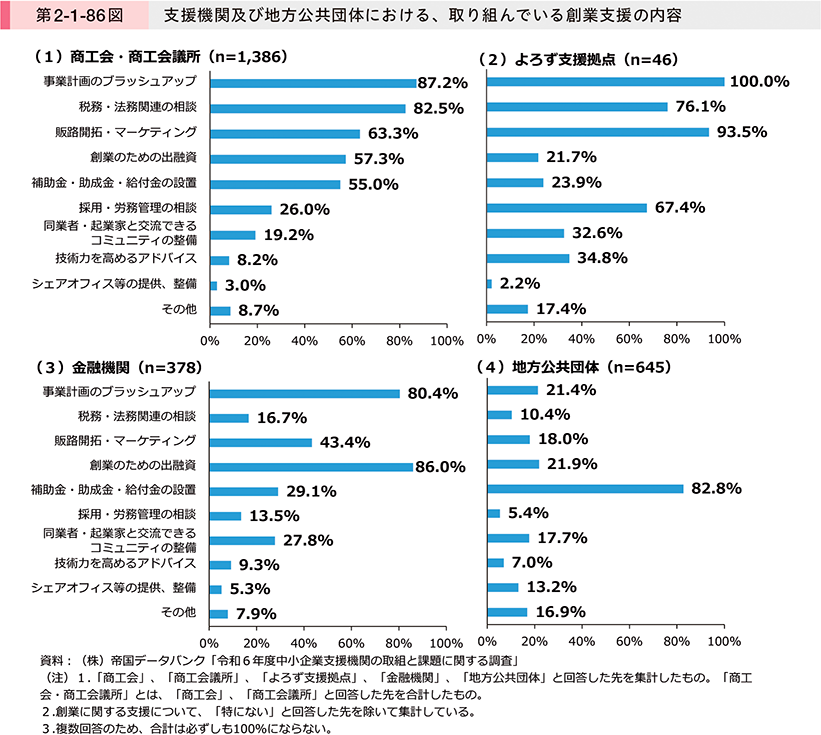

次に、創業支援の優先度が特に高まっている傾向にある支援機関及び地方公共団体における創業支援の支援内容を確認する。第2-1-86図を見ると、「商工会・商工会議所」は「事業計画のブラッシュアップ」や「税務・法務関連の相談」に、「よろず支援拠点」は「事業計画のブラッシュアップ」や「販路開拓・マーケティング」に、「金融機関」は「創業のための出融資」や「事業計画のブラッシュアップ」に、「地方公共団体」は「補助金・助成金・給付金の設置」に、それぞれ取り組んでいる割合が高い。

前述のとおり、第2-1-81図では、資金面やビジネスコンセプトの立案などに課題があり、起業関心層が起業に踏み切れていない状況、第2-1-82図では、「税務・法律関連の相談制度の充実」に支援ニーズがある状況が見て取れたが、支援機関及び地方公共団体では、足下、これらの課題やニーズに対応する創業支援のメニューを用意していることが分かる。

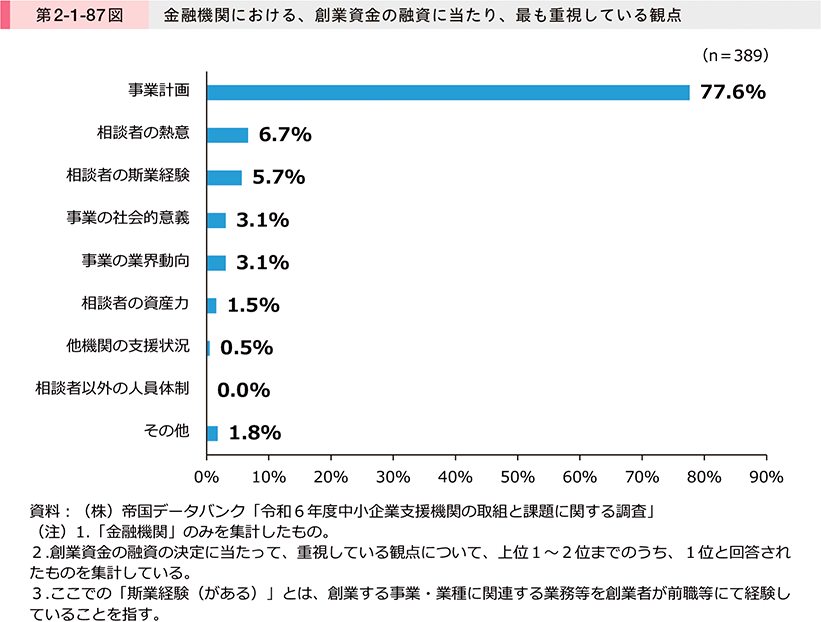

最後に、金融機関が創業資金の融資に当たり、最も重視している観点を確認する(第2-1-87図)。これを見ると、約8割の金融機関が創業資金の融資に当たって「事業計画」を重視していることが分かる。このことから、事業計画を策定し、見通しの立った事業内容を提示することが、円滑に創業資金の融資を受ける上で有効であると考えられる。第2-1-86図のとおり、創業に向けた事業計画の策定に際しては、よろず支援拠点、商工会・商工会議所や金融機関等が「事業計画のブラッシュアップ」の支援に取り組んでおり、起業関心層が、これらの支援を活用し、創業時の資金面の課題を克服していくことが期待される。

ここまで、特に人口減少が進む地域において、小規模事業者が重要な役割を担っている可能性を示した。小規模事業者は、人口減少が進んでいる地域において、地域住民の働く場を創出している様子、付加価値の創出により地域経済の発展に貢献している様子、自社が立地する地域社会や、顧客や従業員となり得る地元住民の意見を意識しながら事業を営んでいる様子がうかがえた。

また、地域経済の持続的発展に向けて、小規模事業者の事業承継、起業・創業の状況や課題についても確認した。足下で、小規模事業者の後継者難倒産件数が直近数年間の中で比較的高い水準にある中、「承継・廃業するかどうかの選択」について相談している事業者が増加していることが分かった。起業・創業については、起業関心層が資金面やビジネスコンセプトの立案などに課題があり起業に踏み切れていない様子を確認した。支援機関及び地方公共団体では創業支援の優先度が高まっている傾向にあり、「事業計画のブラッシュアップ」、「税務・法務関連の相談」、「創業のための出融資」等、様々な創業支援が実施されている様子などが見て取れた。起業関心層が、これらの支援を活用して創業時の課題を克服し、起業・創業の実現につなげていくことが期待される。

事例2-1-14は、人口減少が進む地域において、地域の燃料供給を継続させるために事業承継を行い、地域住民の生活や産業を支え続ける企業の事例を紹介する。

事例2-1-15は、地元商工会議所と連携して、市内事業者の課題や創業者のニーズに対応するための産業支援拠点を設置することで、創業支援コミュニティを構築し、創業件数を着実に増加させている地方公共団体の事例を紹介する。

事例2-2-14 株式会社藤川石油

事業承継で地域への思いを受け継ぎ、地域住民の生活や産業を支え続ける企業

所在地 北海道豊浦町

従業員数 6名

資本金 1,000万円

事業内容 その他の小売業

▶地域の住民、主要産業を支える同社の事業を継続させるため、承継先を模索

北海道豊浦町の株式会社藤川石油は、ガソリンスタンド(以下、「SS」)を運営する企業である。特にホタテ漁の船舶への燃料供給は、地域の主要産業を支える重要な役割であり、同社の経営基盤となっている。また、同社は燃料を販売するのみならず、ストーブの修理など地域住民の小さな困り事にも対応する、地域に欠かせない「安心」を提供する存在だ。しかし、2015年、当時の社長である藤川幹夫会長が60歳を迎えたことをきっかけに、今後も事業を継続していくための事業承継を考え始めたが、親族、従業員に後継者がおらず、承継先の選定は困難を極めていた。このまま後継者が見つからなければ、今後廃業に追い込まれ、地域住民の生活や地域産業に多大な影響を与えてしまうと考えた藤川会長は、2020年に北海道事業承継・引継ぎ支援センターに相談した。

▶地域への思いで意気投合、北海道事業承継・引継ぎ支援センターのサポートを受けて事業承継を実現

藤川会長は、同センターの糀屋剛承継コーディネーター(以下、「CO」)と豊浦町のために事業を継続してくれる人を探していたところ、北海道美唄市の株式会社ミウラ商会でSSを経営していた三浦洋範社長に縁あって出会うことができた。三浦社長は、過疎地域におけるエネルギーの持続的な供給を業界全体の課題として認識していた中、自身も地域の供給網を守るべく何か貢献できないかと思案していた。豊浦町を支えていきたい藤川会長は、地域の助けになりたいと思う三浦社長と、2021年8月の相談当初からすぐに意見が合致。糀屋COが「承継が決まる前から一歩踏み込んで、引継ぎ後の同社を残していくための具体策について話し合われているのが印象的だった」と話すとおり、両者は事業承継の相談段階から、従業員の働き方、給油方式、資金の回収方法などの経営ノウハウについて話し合いを重ねてきた。三浦社長は、単に美唄市での経営方法を持ち込むのではなく、豊浦町の地域性を考慮した経営方法を模索。特に藤川会長からの顧客情報の引継ぎにはじっくりと時間を掛けて丁寧に取り組み、2024年3月に承継の手続きが完了した。現在は事業を引き継いだ三浦社長を中心に営業を行っているが、藤川石油という名前で地域に育てられた思いから、承継後も社名は残した。

▶地域を思う心を受け継ぎ、これからも北海道のエネルギー供給問題に立ち向かう

三浦社長が藤川会長の思いを受けて事業を引き継いだことにより、住民をはじめ、漁業関係者や企業など、同社は地域に引き続き「安心」を提供できている。特に、主要産業であるホタテ漁の船舶への燃料供給をストップすることなく、今後も安定して供給できる体制を継続させたことは、豊浦町の地域経済の持続的発展に大きく貢献している。現在は、一刻でも早く豊浦町になじむため、進んで店頭に立つほか、街中を回り、地元住民と積極的にコミュニケーションを取るなど顔を覚えてもらうために奔走している。「まずは愚直に仕事に取り組むことで引き続き地域から信頼されるSSでありたいと思う。これからも北海道内に困っているSSがあれば引き継いでいき、エネルギー供給をはじめ、地域になくてはならないSSを守っていくことに貢献したい」と三浦社長は語る。

事例2-1-15 宇治市

支援機関と有機的に連携し、持続的な創業支援コミュニティ構築に取り組む地方公共団体

所在地 京都府宇治市

▶事業者支援・創業促進を目的にした産業交流拠点を運営

宇治市は、京都府南部に位置する人口17万9,582人(2025年1月1日現在、住民登録数)の地方公共団体である。1990年代後半から市内事業所数は減少傾向にあり、京都府全体や周辺自治体と比べて開業率が低い上に廃業率は上昇。事業承継や創業促進への支援が喫緊の課題となっていた。しかしながら、同市を含む行政の縦割り体制が原因で、事業者・創業者の立場からすると、どの機関や部署に相談できるのかが見えにくく、支援にたどり着けないことが問題視されていた。こうした背景から、2019年、同市は宇治市産業戦略に基づき、宇治商工会議所と連携して市内事業者の課題や創業者のニーズに対応するための産業支援拠点「宇治NEXT」を開設し、創業支援を含む事業者支援の強化を進めた。

▶地元商工会議所等と連携し、シームレスで持続的な創業支援体制を構築

まず「宇治NEXT」では、施設から作り始めるのではなく「人が集まる仕組み」作りを重視し、創業者や挑戦意欲のある人を集めた異業種交流会を企画。企画に当たっては職員自身が外部イベント等に参加し、足下の創業関心者が抱えている課題やニーズを収集した結果、20~30代の若年世代や女性等、予想を超える多くの人々を集めることに成功した。地域の創業意欲の高さを再確認し、支援の必要性を強く感じたことを踏まえ、2020年、同市産業会館内にコワーキングスペースや商品展示ブースなどが備わった産業交流拠点「うじらぼ」を開設。「挑戦し続ける人たちの研究所」をコンセプトとし、職員主導で創業にまつわるイベントを数多く開催したことで、単なるハコモノ施設ではなく、市内の学生、若手後継者、主婦、公務員、経営者など多様な属性・年代の意欲ある人々が集まり、参加者同士が共に学び合い、創業機運を醸成していく場となった。さらに、京都信用保証協会、株式会社日本政策金融公庫等と連携し、事業者や創業者に対して積極的にアプローチを行った。加えて、2023年から独立行政法人中小企業基盤整備機構の「TIP*S」と連携し、潜在的創業関心層の掘り起こしイベントも追加したことで、創業フェーズに応じたシームレスな支援を実践している。

▶体制構築で創業件数が3倍に上昇、コミュニティからエコシステムへの成長を目指す

これらの取組により「『うじらぼ』に行けば創業に関する悩みを解決できる」というイメージが定着し、会員やイベント参加者の中にコアメンバーが増加した。足下の「うじらぼ」の実績は、会員数が2024年11月時点で270人強(年度更新制)、2023年度利用者数が2,600人、約60回実施したイベントの延べ参加者数は1,600人に上る。「うじらぼ」の利用者増加は、着実に成果として創業件数に表れており、2016年度25件であった同市の創業件数は、順調に件数を伸ばし、2023年度に88件となっている。「今後は、『うじらぼ』利用者や地域の先輩創業者がハブ人材となり、自然発生的にイベントや創業支援が行われるような、有機的で持続的な創業支援エコシステムへと成長させていきたい」と「うじらぼ」の設立から中心的役割を担う宇治市産業振興課の北川誠晃氏は語る。

2.地域資源の活用

審議会では、小規模事業者に期待される役割として、体験価値を生み出す地域資源をよく認識しており、観光客等の国内外の顧客に対して多様で魅力的なコンテンツや体験、製品を提供・発信することが求められると指摘している37。そこで、ここでは小規模事業者を対象とした「小規模事業者の事業活動に関する調査38」を用いて、小規模事業者における地域資源の活用状況や課題について確認する。

37 中小企業庁「今後の中小企業経営への提言及び中小企業政策の方向性」(2024年9月2日)

38 EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株)「小規模事業者の事業活動に関する調査」:EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株)が、2023年12月に商工会及び商工会議所の会員のうち、小規模事業者を対象に実施したWebアンケート調査【有効回答数:6,080者】。

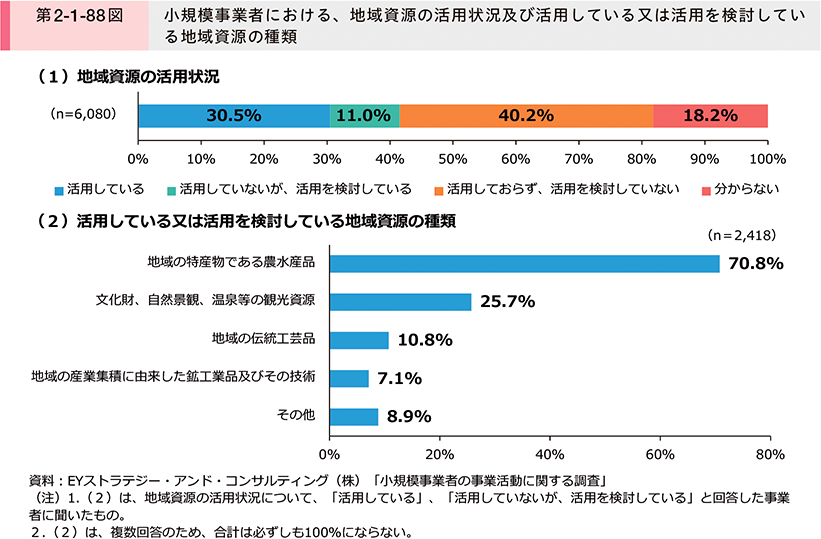

第2-1-88図は、小規模事業者における、地域資源39の活用状況及び活用している又は活用を検討している地域資源の種類を確認したものである。これを見ると、4割超の事業者が、地域資源について「活用している」又は「活用していないが、活用を検討している」と回答している。また、活用している又は活用を検討している地域資源としては、「地域の特産物である農水産品」と回答した割合が最も高い。

39 ここでの地域資源とは、以下のいずれかに当てはまるものを指す。(1)地域の特産物である農林水産品、(2)地域の伝統工芸品、(3)地域の産業集積に由来した鉱工業品及びその技術、(4)文化財、自然景観、温泉等の観光資源、(5)その他、自社が地域に由来する資源と認識するもの。

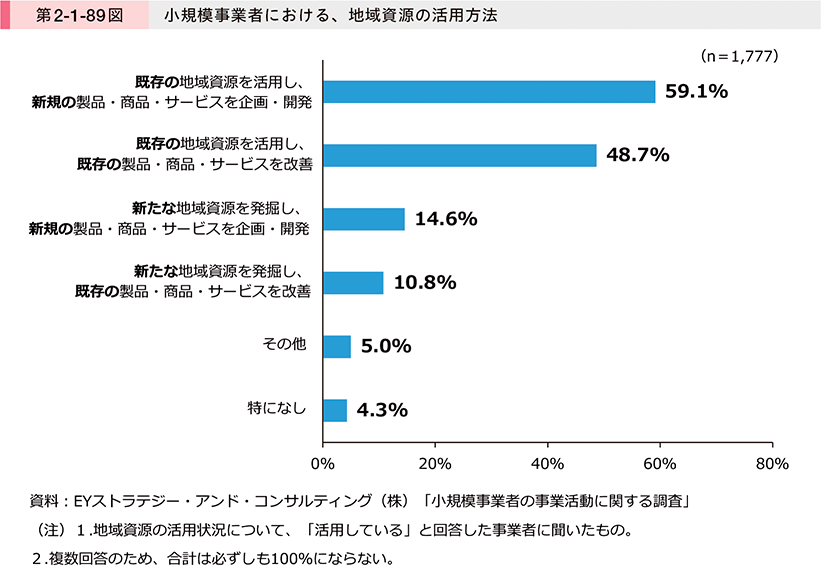

第2-1-89図は、小規模事業者における、地域資源の活用方法を確認したものである。これを見ると、「既存の地域資源を活用し、新規の製品・商品・サービスを企画・開発」と回答した割合が最も高く、次いで「既存の地域資源を活用し、既存の製品・商品・サービスを改善」と続いている。第2-1-88図及び第2-1-89図から、地域資源を活用する小規模事業者は、地域の既存の特産物である農水産品などを活用することで、自社商品等の付加価値を高めているほか、地域の魅力の発信に貢献している可能性が考えられる。

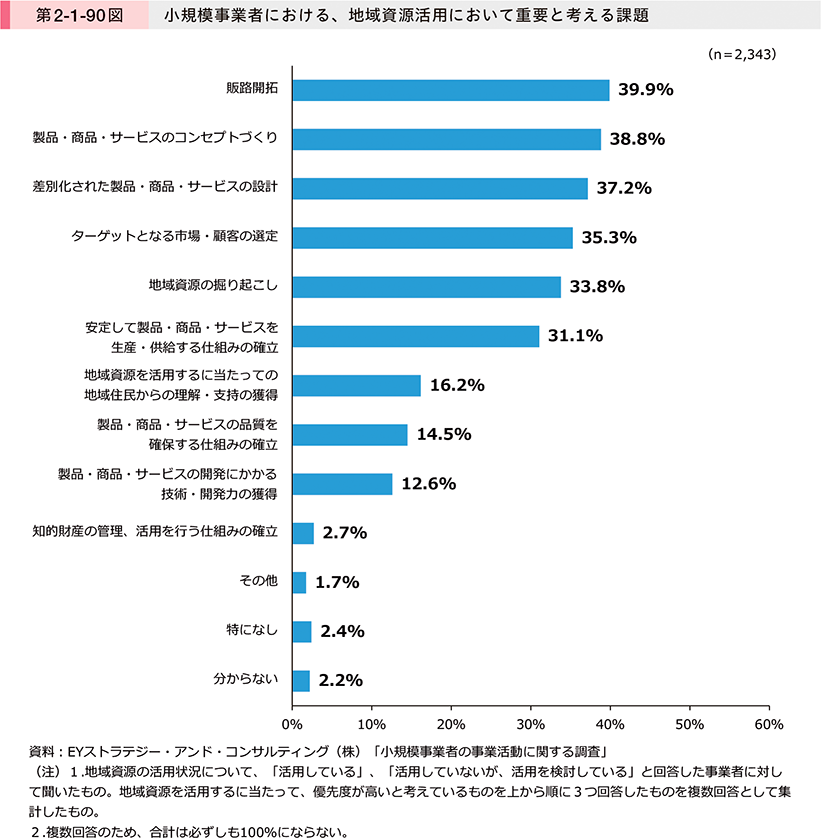

第2-1-90図は、小規模事業者における、地域資源活用において重要と考える課題を確認したものである。これを見ると、「販路開拓」が課題であると回答した割合が最も高く、次いで「製品・商品・サービスのコンセプトづくり」、「差別化された製品・商品・サービスの設計」、「ターゲットとなる市場・顧客の選定」と続いている。このことから、前節 で確認した、差別化の取組や外部環境分析をすることが、地域資源を活用した事業展開を進める上でも重要となる可能性が示唆される。

ここまで、小規模事業者における、地域資源の活用状況や課題について確認した。小規模事業者において、4割超が地域資源を「活用している」又は「活用していないが、活用を検討している」と回答している中、これら小規模事業者は、地域の既存の特産物である農水産品などを活用することで、自社商品等の付加価値を高めているほか、地域の魅力の発信に貢献している可能性が考えられる。一方、小規模事業者は、地域資源の活用において「販路開拓」や「製品・商品・サービスのコンセプトづくり」などに課題を感じていることが分かった。ここでは、地域資源を活用し、持続的発展につなげている企業の事例を紹介する。

事例2-1-16は、地域からの要望で地元の特産品を創出するため、これまで培ってきた経験をいかし、商品開発に尽力している企業の事例を紹介する。

事例2-1-17は、感染症の感染拡大で売上げが減少し、事業継続が危ぶまれる中、地域資源を活用した商品やサービスを開発し、積極的に発信することで、自社の新規顧客の獲得と地域経済の発展につなげている企業の事例を紹介する。

事例2-1-16 遠賀屋糀こめのはな

地元産品をいかした特産品を開発し、海外を含めた市場開拓に取り組む企業

所在地 福岡県遠賀町

従業員数 3名

資本金 個人事業者

事業内容 飲食店

▶地元の特産品とするべく、米粉麺の開発に立ち上がる

福岡県遠賀町の遠賀屋糀こめのはなは、米粉麺の製造・販売と、その米粉麺の料理を提供する飲食店である。代表の金田淳二氏は以前、北九州市でイタリア料理店を経営するオーナーシェフだったが、60歳を機に引退。翌年2009年に、遠賀町商工会から地元の特産品となる米粉麺開発への協力を求められたことをきっかけに、冷凍米粉麺を商品化。その後、米粉麺専門店「糀(こめのはな)」の立ち上げに至った。福岡県遠賀郡内四町(遠賀町・岡垣町・芦屋町・水巻町)では、農商工連携特産品開発事業で県産米粉の利用拡大に向け、特産品開発に着手していたが、開発が思うように進んでおらず、イタリア料理店で製麺経験があった金田氏に白羽の矢が立った形だ。市場を開拓するに当たっては、米粉を使用した麺は一般的でないことや小麦等を使用した麺と比較して高価なことから、国内需要の早期伸長は見込めず、ニッチな高付加価値市場への販路開拓を模索。JAPANブランドの高付加価値食材として市場が大きく、かつグルテンフリー市場が確立している欧米に販路を求めた。しかし、粘性の少ない米粉は、量産時のロール式製麺機による製麺過程で一般的に増粘剤を必要とするが、それでは欧米の厳しい食品基準をクリアできないことに加え、保存期間等の問題もあり、海外向けに増粘剤不使用の乾麺の開発に着手した。

▶“グルテンフリー”を掲げて国内・海外の見本市に参加

新商品開発に取り組む中、2018年に高粘度を発揮する米粉用の福岡県産米「ふくのこ」が誕生。金田代表はこの「ふくのこ」を使用し、製粉業者等と乾麺製造に向けた研究開発を行う傍ら、消費者の反応も調査。試行錯誤の末、2022年についに米粉100%の無添加乾麺「べいめん」の開発に成功した。2023年には米麺製法に関する特許も取得している。新商品開発を足掛かりに、2022年に千葉県で開催された「FOODEX JAPAN2022」をはじめ、「アグリフードEXPO東京2023」など、全国各地の見本市に出品。2023年10月にはシンガポールの「Food Japan」に参加、2024年2月には「パリ農業祭」でも試食を実施し、いずれも好評を博した。海外市場の開拓に向けた取組に当たっては、JETRO(日本貿易振興機構)の支援を受けており、海外市場調査・海外アンケート調査・海外出展支援を通じて、自社商品が海外で受け入れられるのか、米粉麺の海外市場はどのような感じなのか、海外の展示会へ出展するための条件や商品販売の条件などについて調査を実施しており、海外市場に十分な手応えを感じている。

▶安定供給に向けて、福岡県内に生産拠点を確保へ

「べいめん」の開発は、県産米「ふくのこ」の高付加価値化に貢献しているほか、海外から想定以上の評価を獲得できており、県産米の海外PRにもつながっている。しかし、今後「べいめん」を海外市場に対して安定的に供給するためには、「ふくのこ」の生産量がまだまだ少ないことや、想定される需要に見合う量産体制の強化など、課題は山積みだ。「べいめん」の更なる生産拡大に向けては、自社のみならず、自治体や地元商工会など、地域の協力が不可欠である。「まずは福岡県での生産拠点づくりに向け、県の特産品として評価される必要がある。今後も『べいめん』を通じて、海外に日本の米のおいしさや食文化の魅力を広く届けていきたい」と金田代表は語る。

事例2-1-17 有限会社大望閣

地域資源を活用し、売上げを拡大するとともに地域の発展に貢献している企業

所在地 佐賀県唐津市

従業員数 20名

資本金 500万円

事業内容 宿泊業

▶感染症の感染拡大で売上げが激減。地域資源を活用し新規顧客の開拓に取り組む

佐賀県唐津市の有限会社大望閣は、同市で「観光ホテル大望閣」を営む企業である。1967年創業の同社は、名物「呼子のイカの活き造り」が人気を博し、九州地域を中心とした宿泊客が多く訪れ、順調に売上げを維持していた。しかし、2020年の感染症の感染拡大時、観光客が途絶え売上げは半減し、事業継続が危ぶまれる状況となった。こうした中、市のキャンペーンで宿泊した地元住民の声をきっかけに、同社は地域資源に着目した新規顧客開拓を戦略に据え、社長の古舘博氏と社長の子息で支配人の古舘健一氏が中心となり、売上回復に向けた取組を進めた。「どん底の中、地元の方に『こんなにおいしい料理があるなら、よそに旅行にいかなくていい』と評価を受けたことをきっかけに、改めて私たちが独自で提供できる価値を一から見つめ直した。食材だけでなく、歴史・文化等、唐津地域には素晴らしい資源があるが、まだまだ知名度は低い。これらを武器にして全国に発信すれば、自社の売上回復、ひいては唐津地域の活性化の活路があるのではと感じた」と、古舘博社長は当時を振り返る。

▶地域資源を活用した商品や体験型サービスを開発し、SNS等で積極的に発信

同社は様々な地域資源の活用可能性を模索し、PRに取り組んだ。主に国内客向けには、新たな地域資源として唐津市と九州大学が開発した完全養殖のマサバ「唐津Qサバ」に注目。古舘健一支配人が中心となり2021年の休業期間に腰を据えて商品開発に取り組み、「唐津Qサバ甘夏オイル漬け」を商品化した。ふるさと納税や自社ECサイトを通じて提供を始め、これを武器に、地域の旅館組合と力を合わせ、「唐津Qサバ」や唐津地域の認知度向上に取り組んだ結果、テレビ番組で大きく取り上げられ、放送後の販売会では「唐津Qサバ甘夏オイル漬け」約2,000個が即完売するなど評判を呼んだ。また、インバウンド需要の増加を見越し、英語で唐津の文化・歴史を紹介・体験するサービスを導入。豊臣秀吉の出陣を支えた名所「名護屋城」を英語で解説・案内するツアーや、料理の提供に唐津焼の器を使用するなど、外国人観光客が唐津の歴史や美術・工芸に触れられるように工夫した。加えて、外国人従業員の採用や客室の約7割をベッド付きの和洋室に改装するなど、外国人観光客への対応力強化を進めた。さらに、唐津上場商工会の支援を受け、SNS戦略を見直し、国内外の若年層の観光客向けのPRを強化。加えて、観光庁の「地域観光新発見事業」のインフルエンサー派遣支援を活用しPR動画を制作。同社や呼子の朝市、名護屋城博物館の黄金の茶室などを紹介した動画は、閲覧数196万回を記録するなど、大反響となった。

▶国内外の観光客が増え売上増加。地域一体で唐津の魅力向上に取り組み、地域経済の発展に貢献する

テレビ、SNS等でのPR効果は絶大で、唐津地域の知名度は向上。国内外の新規顧客の獲得が実現した。国内客は、九州地域だけでなく、全国各地からの宿泊予約が増加。また、外国人客も、アジア圏を中心に名護屋城や呼子を巡る体験型サービスが高く評価され、増加傾向にある。2019年頃は30人/月程度であった外国人宿泊者数は、足下100人/月に迫る勢いだ。このような新規顧客の獲得は同社の売上増加に直結しており、半減していた売上高は減少前の水準に回復しただけでなく、足下では更に大きく上回っている状況だという。今後も同社が旗振り役となり、地域内の事業者を巻き込んだ魅力向上とPRに取り組んでいく方針だ。「唐津の観光資源と魅力を見つめ直し、地道なPR活動で国内外に発信し続けた結果、成果が出ている。今後、地域一体で更なる観光資源の価値向上や新しい体験型プログラムの開発に取り組み、地域全体の経済効果を高めていきたい」と古舘博社長は語る。

3.地域の社会課題解決

審議会では、人々の価値観が変化している昨今、SDGsの浸透や若い世代の社会進出により、個人の経済的利益ではなく、社会課題の解決に効用を見いだす層が増加しつつあり、社会課題解決に資する企業行動への需要も増加していくと指摘している40。また、小規模企業白書(2024)では、特に地方において少子高齢化による人口減少が進む中、地方公共団体において、事業者の地域の社会課題解決に向けた取組に対する期待は年々高まっていると指摘している41。ここでは、地域への密着が強みでもある小規模事業者による、地域の社会課題解決の取組について確認していく。

40 中小企業庁「今後の中小企業経営への提言及び中小企業政策の方向性」(2024年9月2日)

41 詳細については、2024年版小規模企業白書第2部第2章第2節を参照。

①小規模事業者に期待される地域の社会課題解決

小規模企業白書(2024)では、約7割の地方公共団体が事業者の地域の社会課題解決に向けた取組に対して期待していることを明らかにしている42。

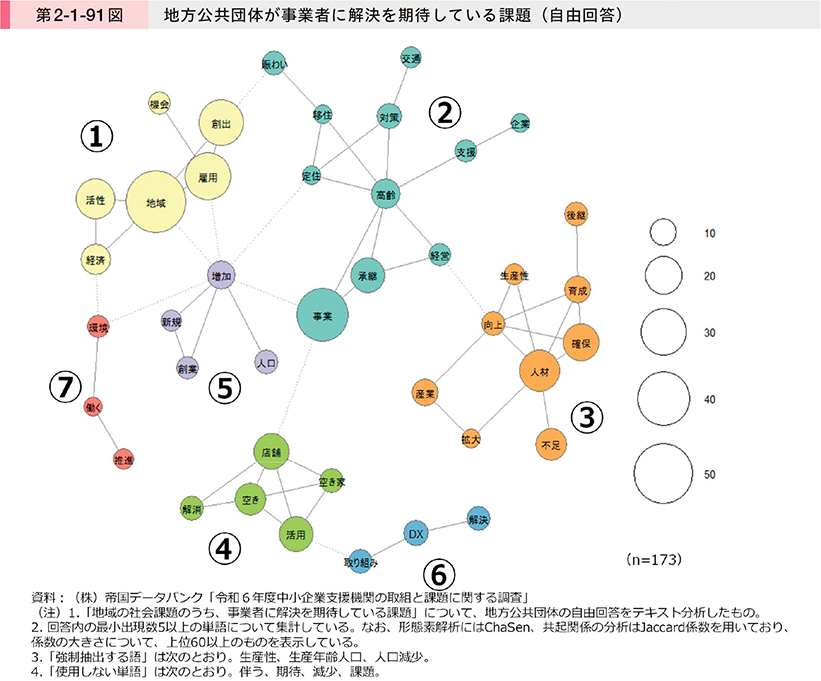

そこで、地方公共団体が具体的にどのような地域の社会課題解決を事業者に期待しているかについて、自由回答があったものをテキスト分析43した結果が第2-1-91図である。これを見ると、内容は7グループに分かれており、①地域経済活性化、雇用の創出、②高齢化対策、事業承継、③人材確保、生産性向上、④空き店舗・空き家の活用、⑤新規創業、⑥DXの推進、⑦働きやすい環境の整備といった回答が集まっていることが分かる。

42 詳細については、2024年版小規模企業白書第2部第2章第2節を参照。

43 「KH coder(Ver.3.Beta.05)」を用いて、形態素解析、共起分析を行った。

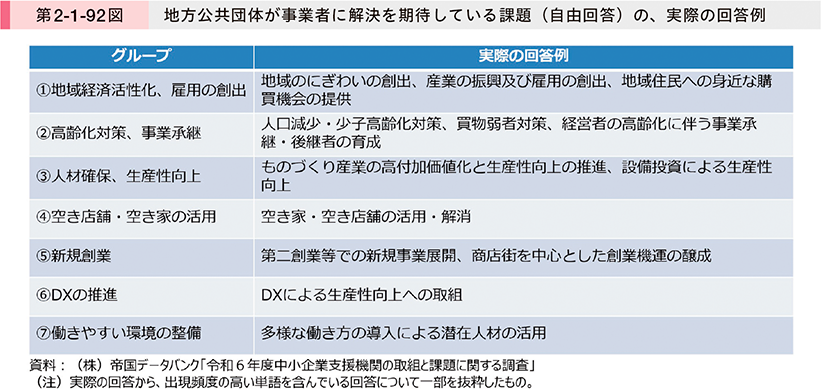

第2-1-92図は、第2-1-91図において分析した、地方公共団体が事業者に解決を期待している地域の社会課題について、実際の回答例を確認したものである。地方公共団体は、このような課題に対する解決を、地域の事業者に期待している。

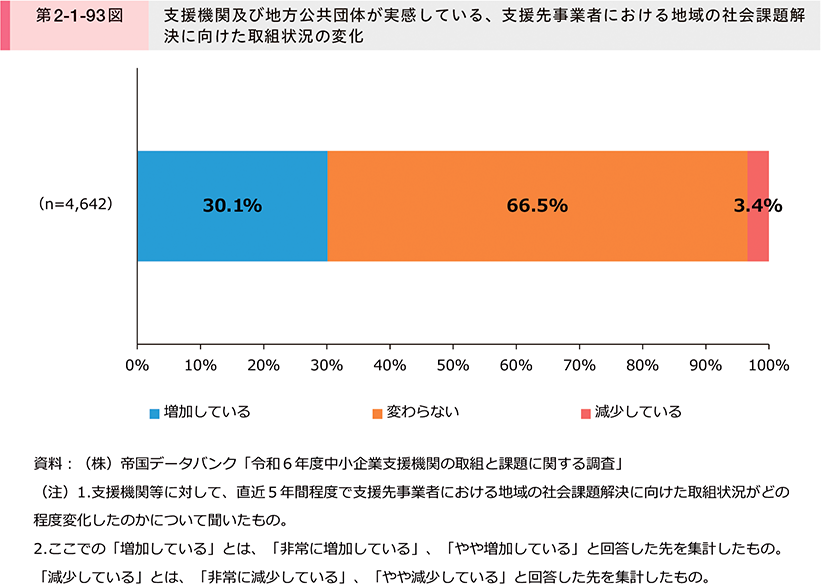

第2-1-93図は、支援機関及び地方公共団体が実感している、支援先事業者における地域の社会課題解決に向けた取組状況の変化を確認したものである。これを見ると、社会課題解決に向けた取組が「増加している」と回答した割合が約3割であり、支援先事業者による取組が一定程度、増加傾向にあることが分かる。

②小規模事業者における、地域の社会課題解決の取組

次に、小規模事業者における、地域の社会課題解決の取組について確認する。

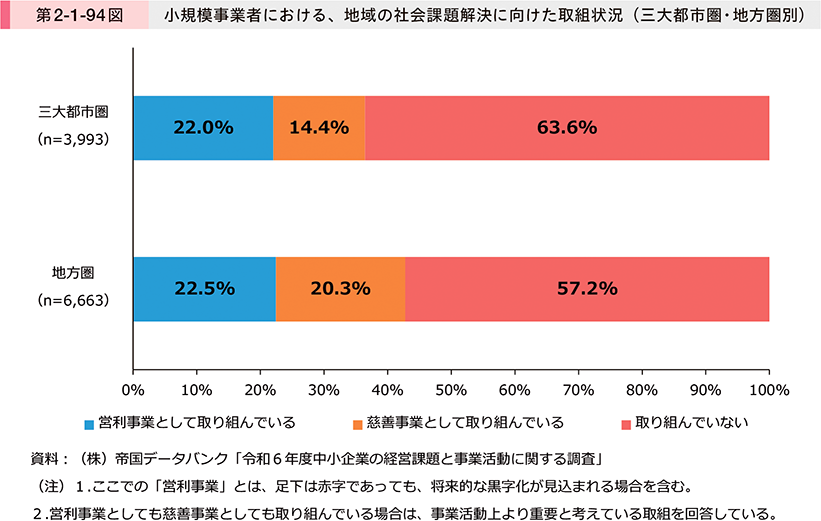

第2-1-94図は、三大都市圏・地方圏別に、小規模事業者における、地域の社会課題解決に向けた取組の実施状況を確認したものである。これを見ると、「三大都市圏」、「地方圏」共に、小規模事業者の過半数が地域の社会課題解決に「取り組んでいない」と回答している。また、「三大都市圏」と比較して「地方圏」では、地域の社会課題解決に向けて「営利事業として取り組んでいる」又は「慈善事業として取り組んでいる」と回答した事業者の割合が共に高いことが分かる。

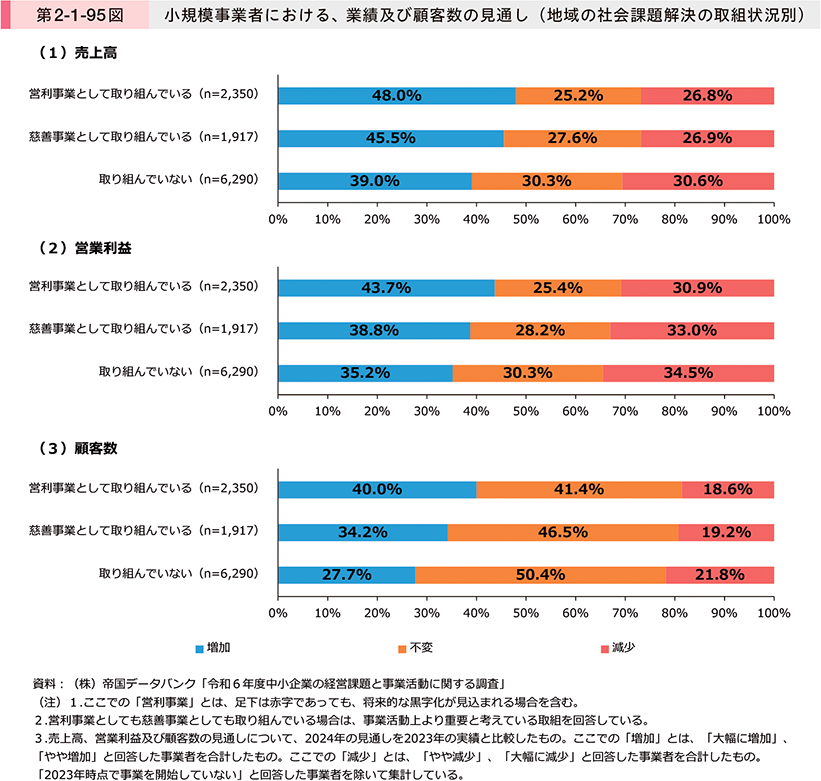

第2-1-95図は、地域の社会課題解決の取組状況別に、小規模事業者における、業績及び顧客数の見通しを確認したものである。これを見ると、「取り組んでいない」事業者と比較して、「営利事業として取り組んでいる」事業者、「慈善事業として取り組んでいる」事業者の方が、売上高、営業利益及び顧客数のそれぞれにおいて、「増加」と回答した割合が高い。その中でも、「営利事業として取り組んでいる」事業者の方が、「増加」と回答した割合がより高い。このことから、地域の社会課題解決に向けて取り組むことが業績や集客に好影響を与える可能性が示唆されるほか、地域の社会課題解決に向けて持続的に取り組んでいくためには、それらの事業において収益性を確保していくことが重要であるといえる。

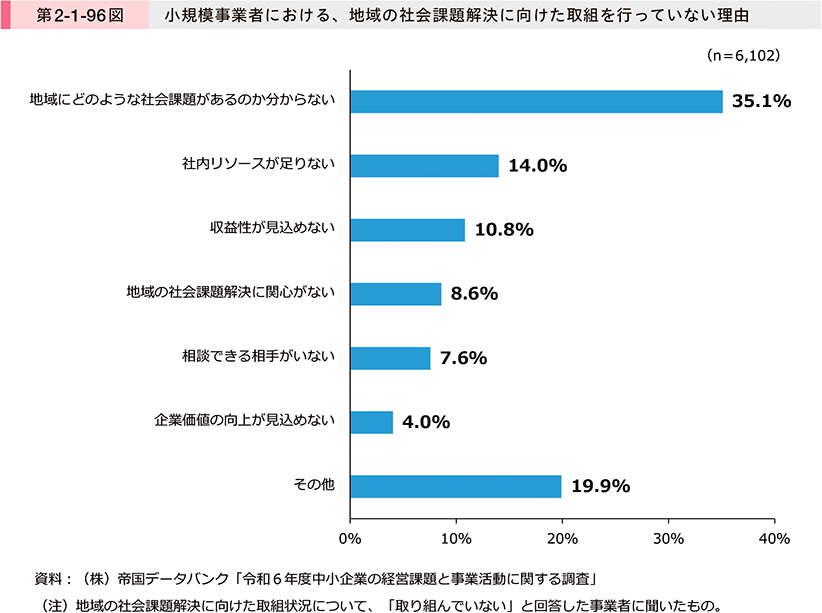

第2-1-96図は、小規模事業者における、地域の社会課題解決に向けた取組を行っていない理由を確認したものである。これを見ると、「地域にどのような社会課題があるのか分からない」と回答した割合が最も高い。このことから、小規模事業者が地域の社会課題解決に向けた取組を行っていく上では、まず、地域の社会課題に目を向け、積極的に探索していくことが重要である可能性が示唆される。

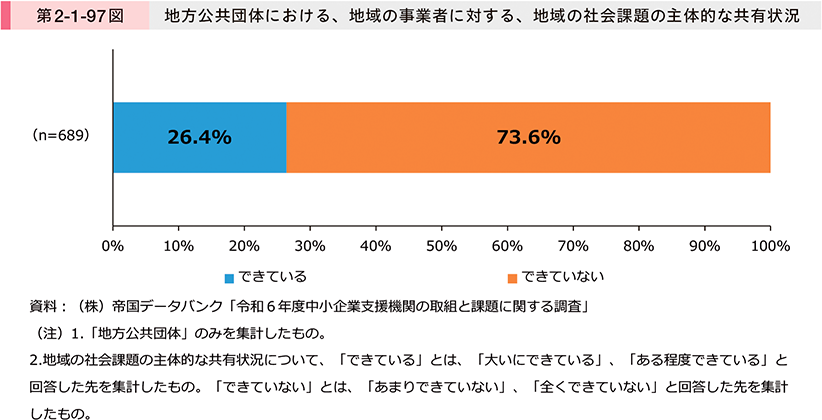

第2-1-97図は、地方公共団体における、地域の事業者に対する、地域の社会課題の主体的な共有44状況を確認したものである。これを見ると、約7割の地方公共団体が主体的な共有を「できていない」と回答しており、「できている」の回答割合を大きく上回る結果となった。このことから地方公共団体においては、事業者が地域の社会課題解決に向けて自発的に取り組むことを期待するばかりではなく、第2-1-91図や第2-1-92図で示したような事業者に解決を期待している社会課題を開示し、共有していくなど、積極的に事業者に向けて働きかけることが重要であると考えられる。

44 ここでの「地域の社会課題の主体的な共有」とは、事業に対する助言として、地域の社会課題の共有と事業化への気付きを与えることや、社会課題に関する情報を発信すること、他者の取組事例を共有することなどを指す。

ここまで、地方公共団体が事業者に対して地域の社会課題解決に向けた取組を期待する中、「三大都市圏」、「地方圏」共に小規模事業者の過半数が地域の社会課題解決に取り組んでいないという実態や、地域にどのような社会課題があるのかが分からない小規模事業者が多い状況を示した。一方で、地域の社会課題解決に向けて営利事業として取り組んでいる事業者は、業績や集客力が向上している割合が高いことから、新たなビジネスチャンスとして取り組むことの重要性が示唆された。

事例2-1-18は、日用品・生鮮品等を取り扱う地域の商店が減少したことで買物困難者が増加傾向にあった中、移動販売事業を開始し、適切な経営管理に基づいた事業を行うことによって、地域住民に買物環境を提供し続けている企業の事例を紹介する。

事例2-1-18 移動販売車「だんだん号」

移動販売車で地域の買物困難者に寄り添い、日々の暮らしを支える企業

所在地 島根県雲南市

従業員数 7名

資本金 個人事業者

事業内容 無店舗小売業

▶買物が困難となった高齢者世帯の存在を知り、移動販売を決意

島根県雲南市の移動販売車「だんだん号」は、地域の山間部を巡回し、高齢者世帯など買物困難者に食料品や日用品を販売する企業である。島根県東部に位置する同市は、人口減少・少子高齢化が進み、山間部では日用品・生鮮品等を取り扱う地域商店が著しく減少したことで、高齢者世帯を中心に買物困難者が増加傾向にあった。市内で測量事業を営んでいた鳥谷秀和代表は、遠方に買物に行くことができない顧客に対し個人的に食料品や日用品の配達を行っていた知人のコンビニ経営者を通じて、買物困難者が地域に数多く存在する現状を認識し、移動販売事業を決意。2013年に同市の補助金を用いて車両を購入し、移動販売車「だんだん号」事業を開始した。「小売業は全くの未経験だったが、自分が生まれ育った地域の社会課題を知り、買物に不便を感じている人をなんとかして助けたいと感じたことが事業開始のきっかけ」と鳥谷代表は当時を振り返る。

▶顧客とのコミュニケーションを重視し、住民の買物環境を維持

開始当初は1日100戸以上巡回しても売上げが3,000円程度の日があるなど、試行錯誤の連続だった。鳥谷代表は、買物が困難な世帯を一戸一戸訪ね、顧客開拓に取り組み、半年かけて地域のニーズを把握。ニーズに合わせた商品を仕入れ、販売ルートも工夫し、事業を軌道に乗せていった。特に重視したのは、顧客とのコミュニケーションだ。「お客様の要望を聞き真摯に答える。今無いものは『後日対応します』といい、できるだけ応える姿勢が大切。嘘や隠し事をしない誠実さが、顧客の維持や口コミに最も効果を発揮する」と鳥谷代表は語る。雲南市内ならどこへでも配達し、欲しい商品が無ければ最短1週間で届けるといった「だんだん号」の手厚いサービスの評判は、口コミで地域住民に広がり、徐々に顧客が増加していった。他方、利益の確保には苦労した。近隣地域で移動販売をしていた事業者は採算が合わず次々撤退していく中、鳥谷代表は、1台当たりの販売目標やルート設定、顧客のニーズ管理、商品ごとの原価計算等を精緻に行い、事業継続に必要な利益の確保に取り組んだ。また、移動販売が撤退する近隣地域の住民を買物困難者にしてはならないという思いから、撤退する業者から、顧客、車両や什器、従業員などを全て引き継ぎ、近隣の地域住民の買物環境の維持にも努めた。

▶移動販売事業を黒字化し、地域の持続的発展に貢献

「だんだん号」は、足下、雲南市内のほか、出雲市、奥出雲町の一部にも販売エリアを拡大。従業員7名車両4台体制で、1週間で20ルート、延べ320戸を巡回し、地域住民に買物環境を提供している。事業運営には特段行政からの補助等を受けていない中、事業継続に必要な利益を確保し、10年以上移動販売を継続できているのは、鳥谷代表の適切な経営管理の賜物といえる。また、顧客が栽培した農作物の買取りの実施や、地域の問屋から積極的に仕入れを行うことで、地域住民の生きがいの提供や、地域経済の持続的発展にも大きく貢献している。「人間の体でいえば、地域の経済が『体全体』、だんだん号は『血液』のような役割だと思っています。ほかの事業者が『臓器』で様々なものを製造し、それをお客様へ『栄養』という名の商品を届ける。だんだん号は常に誰かのために働く血液のような、なくてはならない存在であり続けたい」と鳥谷代表は語る。

コラム2-1-5 地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム

1.地域課題解決事業に取り組むローカル・ゼブラ企業を支援するエコシステム

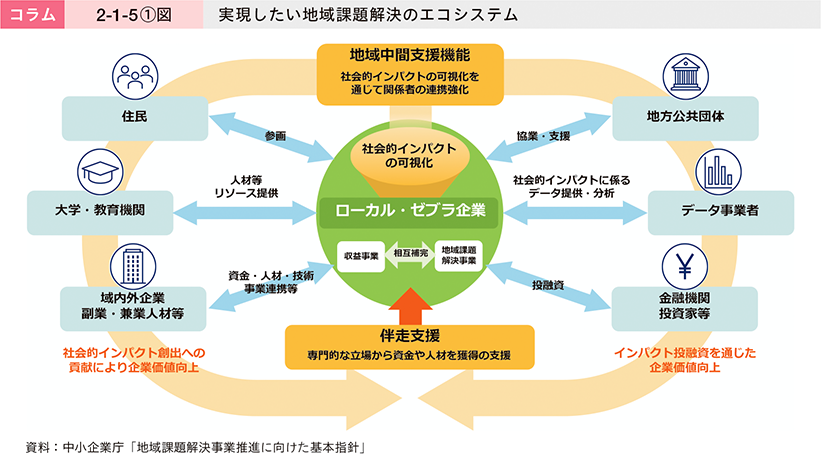

中小企業庁では、2024年3月に「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」を策定した。同指針では、事業を通じて地域課題解決を図り、域内外企業等と協業しながら、新たな価値創造や技術の活用等により、社会的インパクト45を生み出しつつ収益を確保し、地域の課題解決の担い手となる企業を「ローカル・ゼブラ企業」と位置付けた。地域の社会課題解決事業推進に当たっては、ローカル・ゼブラ企業が中心となって、解決を目指す社会課題を明確にし、地域中間支援者46や伴走支援者等の多様な関係者と、お互いの強みをいかし有機的に連携して課題解決に取り組むエコシステムの構築・定着が重要である。こうしたエコシステムが全国各地で構築されることによって、地域の包摂的な成長を実現していくことで、地方創生の実現にもつながると考えられる。

産業構造審議会経済産業政策新機軸部会の議論においても、「安心して働き、暮らせる生活環境の創出」(ローカル(域内循環)型産業)の政策の方向性として、「地域経済の担い手の一つとなり、社会的インパクト創出と収益を両立し成長していくローカル・ゼブラ企業が生まれるエコシステムを創出し、域外企業との連携強化やインパクト投融資を推進する47」ことが位置付けられている。

45 事業活動や投資によって生み出される社会的・環境的変化を指す。

46 域内のネットワーク等を活用し、ローカル・ゼブラ企業が地域課題解決事業に取り組む上で必要となる経営資源の獲得や関係者との連携等を支援する者。地域の企業、産業支援機関、地域金融機関、地方公共団体等がその担い手として想定される。

47 第25回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 資料3より抜粋

2.「地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業(地域実証事業)」の概要

2024年度、中小企業庁はローカル・ゼブラ企業の重要性とビジネス上のポイントについて整理し、目指すべき社会の方向性を提示した同指針にのっとり、「地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業(地域実証事業)」を実施した。

本事業では、ローカル・ゼブラ企業と地域中間支援者が地域内外の企業と連携しながら地域課題解決に取り組み、域内外から経営資源を呼び込みながら社会的インパクトを創出し、持続的な成長を遂げていく連携・支援体制が各地で構築されていくことを目指すものである。20の事業を採択し、ローカル・ゼブラ企業が伴走支援者の支援を受け、地域課題の構造分析や社会的インパクトの可視化等に取り組みながら事業を行い、事業計画や社会的インパクトの創出に向けた戦略をブラッシュアップすることで、新たな関係者との連携や支援体制の強化などの事業実施における効果を検証した。

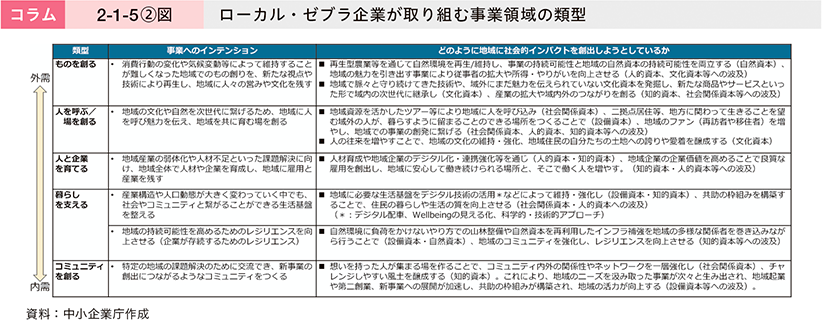

また、実証事業を通じて、ローカル・ゼブラ企業と域内外企業等が連携して、社会的インパクトを活用しながら地域社会課題解決事業に取り組む先行事例の創出、ローカル・ゼブラ企業の事業領域の類型化(コラム2-1-5②図)や経営資源が限られる中小企業・小規模事業者でも取り組めるインパクト測定・マネジメント手法の整理を行った。

最後に、採択した20事業の中から、事業を通じて社会的インパクトを創出し、インパクトボンド(社債)等を活用し資金調達を実施した、愛知県名古屋市を拠点にシングルマザーの居住支援に取り組む株式会社LivEQuality大家さん(千年建設株式会社)の事例を紹介する。

事例:株式会社LivEQuality大家さん(千年建設株式会社)

株式会社LivEQuality大家さんは、建設会社である千年建設株式会社が新規事業として母子世帯への住居の提供を実施することに伴い、2022年に子会社として設立した企業である。

同社では、不動産価格の上昇と公営住宅の供給減少などの影響により快適な住まいを見つけることができない母子世帯に対して、アクセスがよく、就業機会を得やすい場所にある物件を、市場相場より安価に提供する「ソーシャル大家事業」という社会課題解決ビジネスを行っている。

母子世帯に対して家賃を減額して貸し出したとしても収益性を確保できるよう、保有物件の採算性が損なわれないよう緻密に計算された賃料設定を採用し、併せて、千年建設株式会社の建設会社としての物件修繕等のノウハウを活用することでリノベーションなどにかかるコストを最適化し収益率の悪化を防いでいる。

また、母子世帯に対して入居支援などを行う認定NPO法人LivEQuality HUBを設立し、認定NPO法人LivEQuality HUBが地域の関連団体等と連携して入居後の就業支援や生活相談など入居者に寄り添った伴走支援を行うことで、通常より物件の稼働率を向上させることに加え、保護者の就業継続率を向上させている。

社会課題解決事業に取り組む上で必要な資金調達については、ソーシャルビジネスの可能性を見いだし、資金の流れを作りやすい不動産に社会性を加えたアフォーダブルハウジング48事業を推進することで、地域への社会的インパクトを可視化し、インパクトボンド(社債)の発行等によるインパクト投資家からの出資を実現した。

また、2025年1月には、LivEQualityグループとして株式会社りそな銀行と日本初の“ソフトとハード・事業性と社会性が両立”する「アフォーダブルハウジング・ファンド」の組成に向けて、基本合意書を締結した。設立3年のローカル・ゼブラ企業が金融機関と提携し、インパクトファンド設立に向けて協働を行っている先進的な取組である。

「今後は他地域への展開を目指し、資金調達の手段を拡大させ、日本におけるアフォーダブルハウジング市場の形成と住宅困窮者への支援手法の確立を目指している。」と岡本拓也社長は語る。

48 生活困窮者に対し、市場よりも低い家賃で良い住環境を提供すること。

③地域の社会課題解決の取組に対する金融支援

小規模企業白書(2023)では、地域の社会課題解決に取り組む事業者の約6割が金融機関等からの借入れにより資金調達をしており、借入れのためには、自社の事業の社会的意義を資金提供者に伝えることが重要であると指摘している49。そこで、ここからは、金融機関における、地域の社会課題解決の取組への支援状況について確認する。

49 詳細については、2023年版小規模企業白書第2部第1章第1節を参照。

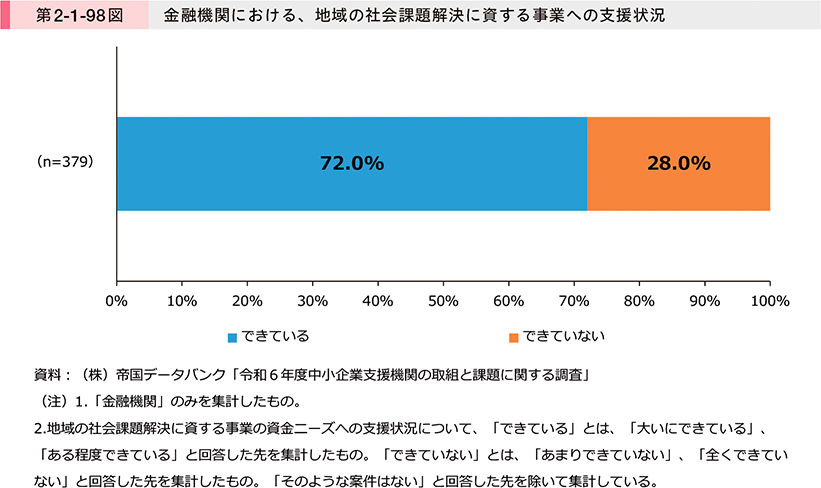

第2-1-98図は、金融機関における、地域の社会課題解決に資する事業の資金ニーズへの支援状況を確認したものである。これを見ると、約3割の金融機関が「できていない」と回答している。

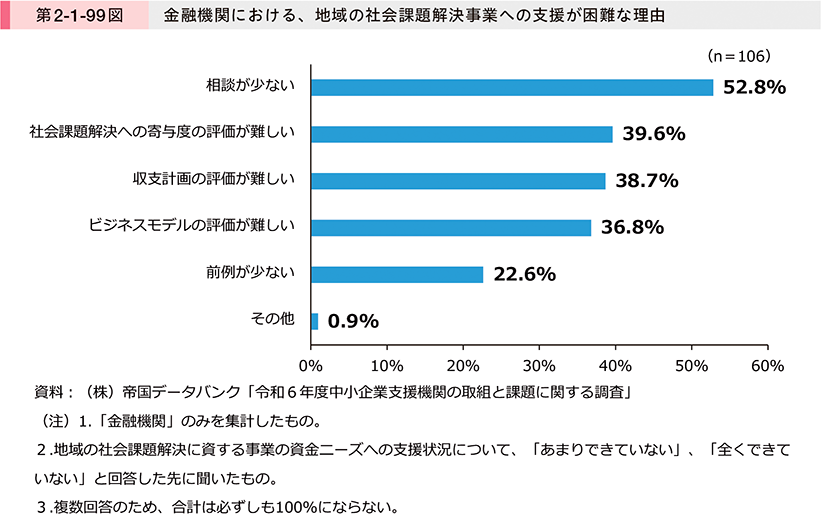

第2-1-99図は、金融機関において、地域の社会課題解決に資する事業の資金ニーズへの支援が困難な理由を確認したものである。これを見ると、「相談が少ない」と回答した割合が最も高いほか、「社会課題解決への寄与度の評価が難しい」、「収支計画の評価が難しい」、「ビジネスモデルの評価が難しい」の回答割合も約4割となっている。このことから、地域の社会課題解決に向けた取組を評価する難しさが、支援する上でのハードルとなっている可能性が示唆される。今後、事業者による地域の社会課題解決に向けた取組を広げていく上では、事業自体や収益性等を評価する指標を定めていくことやビジネスモデルを確立させ、金融機関等による出融資を促進する体制を整えることが重要であると考えられる。

中小企業庁では2024年度に、「地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業(地域実証事業)」を実施し、ビジネスの手法で地域課題の解決にポジティブに取り組み、社会的インパクトを創出する企業(ローカル・ゼブラ企業)の事業領域の類型化等の整理を行った50。金融機関が支援先の企業が創出する社会的インパクトの評価を実施する際には、こうした類型等を参考にすることが効果的であると考えられる。

50 「ローカル・ゼブラ企業」の詳細については、中小企業庁「地域課題解決事業推進(ゼブラ企業)」を参照(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki_kigyou_kyousei/index.html)。

4.まとめ

本節では、小規模事業者が地域経済において担っている役割を確認した上で、地域経済の持続的発展に向け、小規模事業者における、経営資源の引継ぎ、起業・創業、地域資源の活用、地域の社会課題解決の取組について分析を行った。

第1項では、小規模事業者は、人口減少が進んでいる地域において、地域住民の働く場を創出している様子、付加価値の創出により地域経済の発展に貢献している様子、自社が立地する地域社会や、顧客や従業員となり得る地元住民の意見を意識しながら事業を営んでいる様子を明らかにし、人口減少が進む我が国において、小規模事業者が地域経済における重要な役割を担っている可能性を示した。次に、地域経済の持続的発展に向けて、足下の小規模事業者の事業承継、起業・創業の状況や課題を確認した。小規模事業者の後継者難倒産件数が直近数年間の中で比較的高い水準にある中、「承継・廃業するかどうかの選択」について相談している事業者が増加していることが分かった。次に、起業・創業については、起業関心層が資金面やビジネスコンセプトの立案などに課題があり起業に踏み切れていない様子を確認した。支援機関及び地方公共団体では、創業支援の優先度が高まっている傾向にあり、「事業計画のブラッシュアップ」、「税務・法務関連の相談」、「創業のための出融資」等、様々な創業支援が実施されている様子が見て取れた。起業関心層が、これらの支援を活用して創業時の課題を克服し、起業・創業の実現につなげていくことが期待される。

第2項では、小規模事業者の地域資源の活用状況や課題について確認した。小規模事業者において、4割超が地域資源を活用又は活用を検討しており、地域資源を活用する小規模事業者は、地域の既存の特産物である農水産品などを活用することで、自社商品等の付加価値を高めているほか、地域の魅力の発信に貢献している可能性が考えられる。また、小規模事業者は、地域資源活用において「販路開拓」や「製品・商品・サービスのコンセプトづくり」等を課題として感じていることが分かった。

第3項では、小規模事業者に期待される地域の社会課題解決について確認した。地方公共団体は、事業者に対して、「地域経済活性化、雇用の創出」、「高齢化対策、事業承継」などの地域の社会課題解決を期待していることが分かった。また、地域の社会課題解決に向けて営利事業として取り組んでいる事業者では、業績や集客力が向上している割合が高いことから、新たなビジネスチャンスとして取り組むことの重要性を指摘した。小規模事業者における、地域の社会課題解決に向けた取組を行っていない理由として「地域にどのような社会課題があるのか分からない」と回答した割合が最も高く、小規模事業者においては、地域の社会課題に目を向け、積極的に探索していくことが重要である可能性が示唆された。一方で、地方公共団体の約7割が地域の事業者に対して、地域の社会課題を主体的に共有できていないことから、小規模事業者による地域の社会課題解決の推進に向けては、地方公共団体が事業者に解決を期待している社会課題を開示し、共有していくなど、積極的に事業者に向けて働きかけることも重要であると考えられる。