第1節 小規模事業者の経営力の向上

第1部では、中小企業・小規模事業者を取り巻く外部環境や中小企業・小規模事業者が直面する課題等について概観した。深刻化する人材不足、「金利のある世界」の到来、円安・物価高等を背景とした生産・投資コストの増加など、中小企業・小規模事業者の経営環境は、厳しい状況にあることが確認された。

こうした中、我が国経済全体が成長するためには、全国各地の地域経済の成長・発展が必要であり、とりわけ地域とのつながりが強い小規模事業者の持続的発展が不可欠となる。小規模事業者が経営環境の変化に対応し、需要を見据えて経営力を向上させていくこと、中長期を見据えた経営を行っていくことにより、事業を持続的に発展させていく必要がある。

そこで本章では、中小企業・小規模事業者を対象としたアンケート「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査1」、中小企業支援機関及び地方公共団体を対象とした「令和6年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査2」を用いて、小規模事業者の持続的発展に向けた経営力の向上に重要と考えられる取組を確認していく。その上で、地域経済において小規模事業者はどのような役割を果たしているのかについて確認していく。

1 (株)帝国データバンク「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」:(株)帝国データバンクが2024年11月から12月にかけて、以下の事業者を対象に実施したWebアンケート調査。

・全国75,000者の事業者【有効回答数:17,848者、回収率23.8%】

※調査を進める中で判明した大企業170社を除いた中小企業・小規模事業者17,678者について分析を行った。

・商工会及び商工会議所の会員である小規模事業者【有効回答数:6,910者】

なお、中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく「中小企業者」をいう。また、小規模事業者とは、同法同条第5項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企業とは「小規模企業者」以外の「中小企業者」をいう。

2 (株)帝国データバンク「令和6年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」:(株)帝国データバンクが2024年11月から12月にかけて、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、認定経営革新等支援機関、地方公共団体を対象に実施したWebアンケート調査。【有効回答数:4,642件、回収率19.2%】

「小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)3」(以下、「基本計画」という。)では、「こうした時代の転換点にあっては、過去の延長で日々の経営を続けていく従来型のビジネスモデルでは立ち行かなくなる可能性が高い。事業の拡大を目指す意欲的な小規模事業者はもとより、事業を持続し地域を支え続ける小規模事業者においても賃上げを実現し、金利等のコストを負担していくためには、時代の変化に応じて経営力を向上させ、これまで以上に『稼ぐ力』を高めていく必要がある」と指摘しているとおり、自社の現状を正確に見定め、適切な対策を打つ力、すなわち経営者の「経営力」が、小規模事業者の事業の拡大や持続的発展に重要であると考えられる。そこで、本節においては、小規模事業者が置かれている現状と経営課題を改めて確認した上で、小規模事業者の経営力の向上に向けた取組について、「強みの伸長と販路の拡大」、「経営管理の強化」、「経営計画4の策定と運用」の重要な取組に着目し、優良事例を交えつつ、分析を行う。

3 基本計画については、小規模企業振興基本法第13条第5項において「小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、基本計画を変更する」と規定されている。令和6年には、令和元年に実施された基本計画の変更からおおむね5年が経過したことから、同法第13条第6項の規定に基づき、基本計画の変更について、令和6年7月19日に経済産業大臣より中小企業政策審議会に諮問がなされた。これを受け、中小企業・小規模事業者政策基本問題小委員会にて、実質的な議論を行った。

4 ここでの「経営計画」とは、当面の収支計画、また、それらを達成するためのアクションプランや資金繰り計画などについて策定したものを指す。

1.小規模事業者の現状と経営課題

まず、小規模事業者の現状と直面している経営課題について確認していく。

①小規模事業者の現状

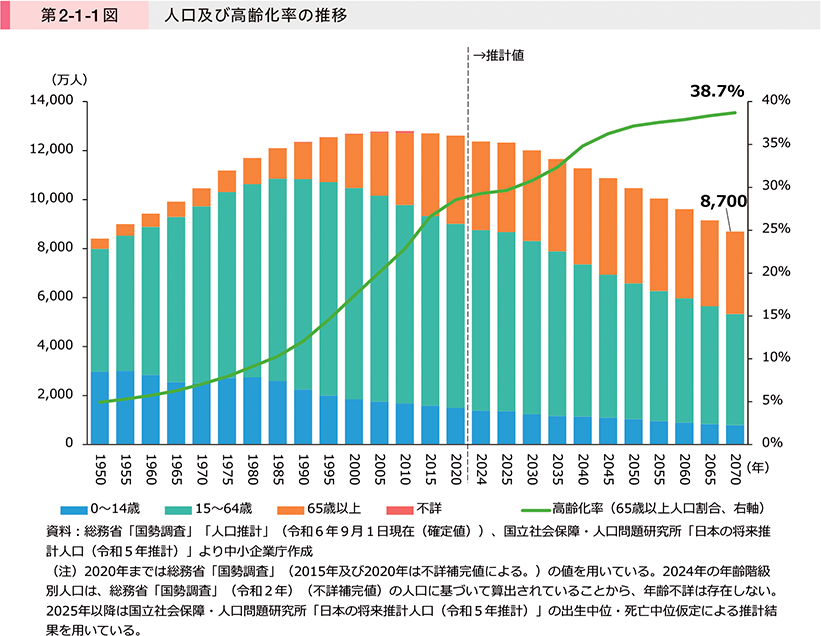

始めに、我が国の人口の推移を確認する。第2-1-1図は、我が国の年齢階級別人口及び高齢化率(65歳以上人口割合)の推移を確認したものである。これを見ると、我が国の総人口は2010年をピークに、その後減少傾向にあり、2070年までに約8,700万人にまで減少すると推計されている。また、高齢化率は上昇傾向にあり、2070年までに総人口の約4割に達すると推計されている。

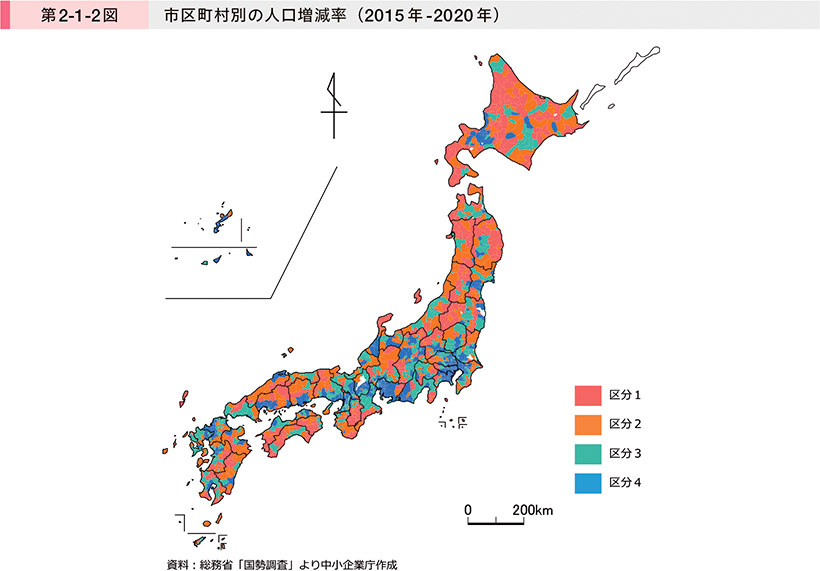

次に、市区町村を人口増減率の低い順に四分位で四つの区分(以下、「人口増減率区分5」という。)に分類し、人口増減率を確認する。第2-1-2図は、市区町村別に、人口増減率を確認したものである。これを見ると、人口が増加している又は減少が最も少ない「区分4」の地域は、三大都市圏6をはじめとした各都道府県の県庁所在地付近に多く、最も人口減少が進んでいる「区分1」の地域は、地方圏7の中山間地域などに多く見られる。

5 総務省「国勢調査」に基づき、各市区町村の2015年(平成27年)から2020年(令和2年)における人口増減率を四分位で四つの区分に分けたもの。区分1には-34.208~-8.474(%)、区分2には-8.450~-5.144(%)、区分3には-5.134~-1.335(%)、区分4には-1.318~3,114.634(%)の市区町村がそれぞれ含まれている。各区分に含まれている市区町村数は、区分1、区分2及び区分3が434、区分4が435である。なお、2015年の人口が欠損している福島県4町(富岡町、大熊町、双葉町、浪江町)並びに国勢調査施行規則第1条に規定される歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島及び島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島は、除外した上で四分位を設定している。

6 ここでの「三大都市圏」とは、下記の東京圏、大阪圏、名古屋圏の市区町村が含まれる都道府県を指すものとし、具体的には、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)、大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県)、名古屋圏(愛知県、三重県)とする。「東京圏」とは、首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町の区域をいう。「大阪圏」とは、近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域をいう。「名古屋圏」とは、中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域をいう。

7 ここでの「地方圏」とは、「三大都市圏」以外の都道府県を指すものとする。

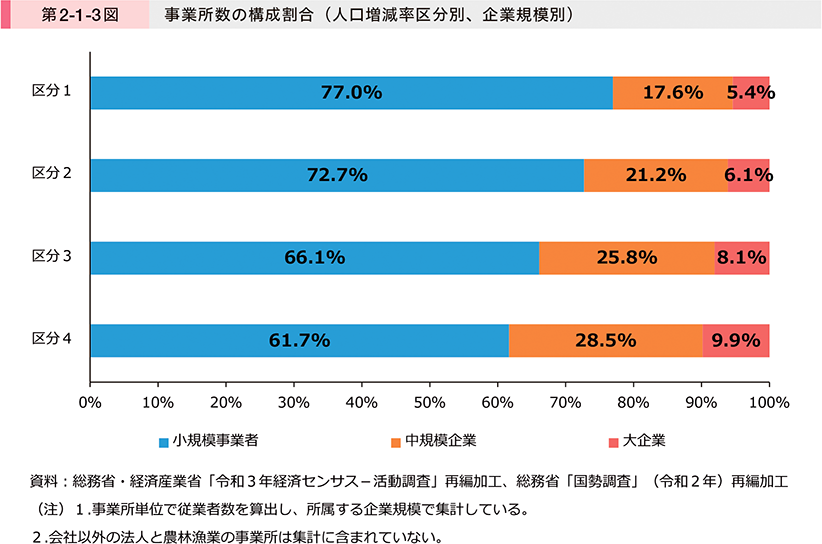

第2-1-3図は、人口増減率区分別に、企業規模別の事業所数の構成割合を確認したものである。これを見ると、人口が増加している又は減少が最も少ない「区分4」の地域においても、過半数を「小規模事業者」が占めているが、最も人口減少が進んでいる「区分1」の地域になるにつれ、「小規模事業者」が全体に占める割合が高くなっていることが分かる。

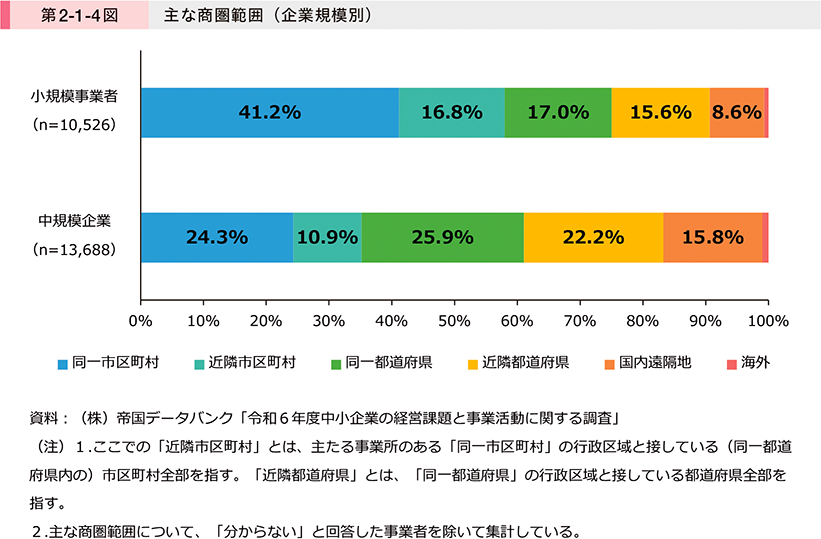

次に、小規模事業者の商圏範囲について確認する。第2-1-4図は、企業規模別に、主な商圏範囲を確認したものである。これを見ると、「中規模企業」と比較して、「小規模事業者」の方が、主な商圏範囲が「同一市区町村」、「近隣市区町村」と回答した割合が高い。このことから、小規模事業者は地域に根ざした事業を行っている様子がうかがえる。

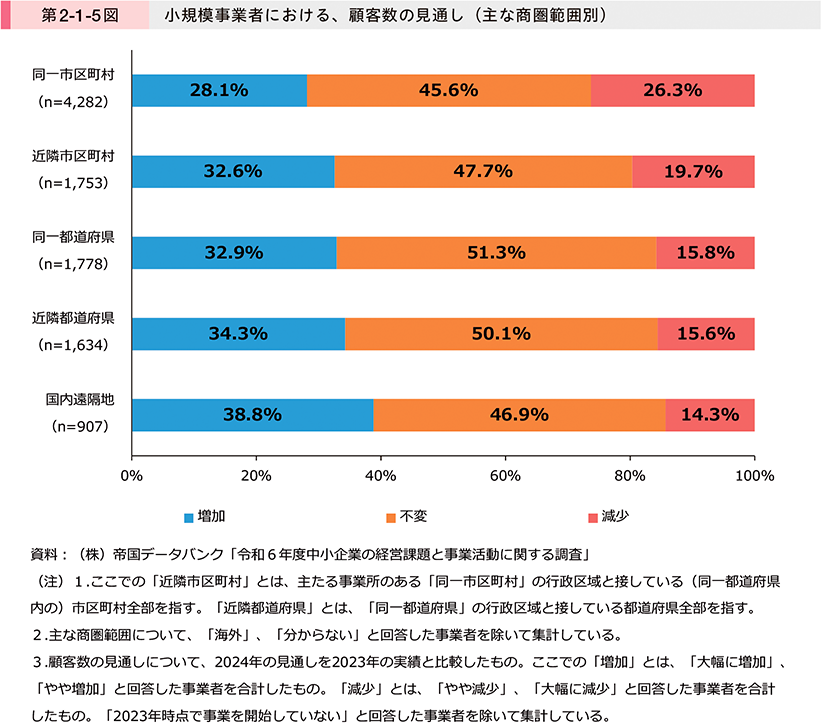

第2-1-5図は、主な商圏範囲別に、小規模事業者における、顧客数の見通しを確認したものである。これを見ると、商圏範囲が狭くなるにつれて、顧客数の見通しが「減少」と回答した割合が高くなっている。このことから、商圏範囲が狭い事業者ほど、今後、顧客の獲得が難しくなっていくことが推察される。

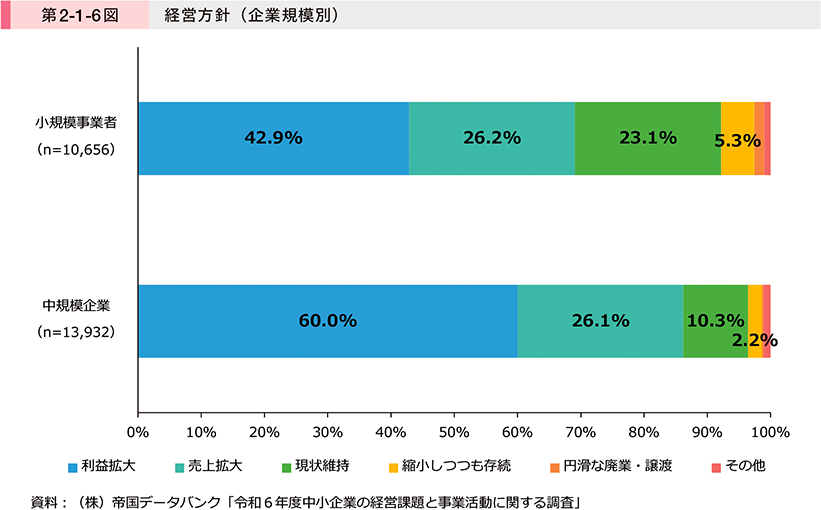

次に、小規模事業者の経営の意向を確認する。第2-1-6図は、企業規模別に、経営方針を確認したものである。これを見ると、「中規模企業」のうち約9割が「利益拡大」又は「売上拡大」と回答している。「小規模事業者」においても約7割が「利益拡大」又は「売上拡大」と回答している一方、約3割が「現状維持」又は「縮小しつつも存続」と回答しており、「中規模企業」と比較して、現状を維持又は縮小しながら事業を継続させていく意向を持つ事業者の割合が高いことが分かる。

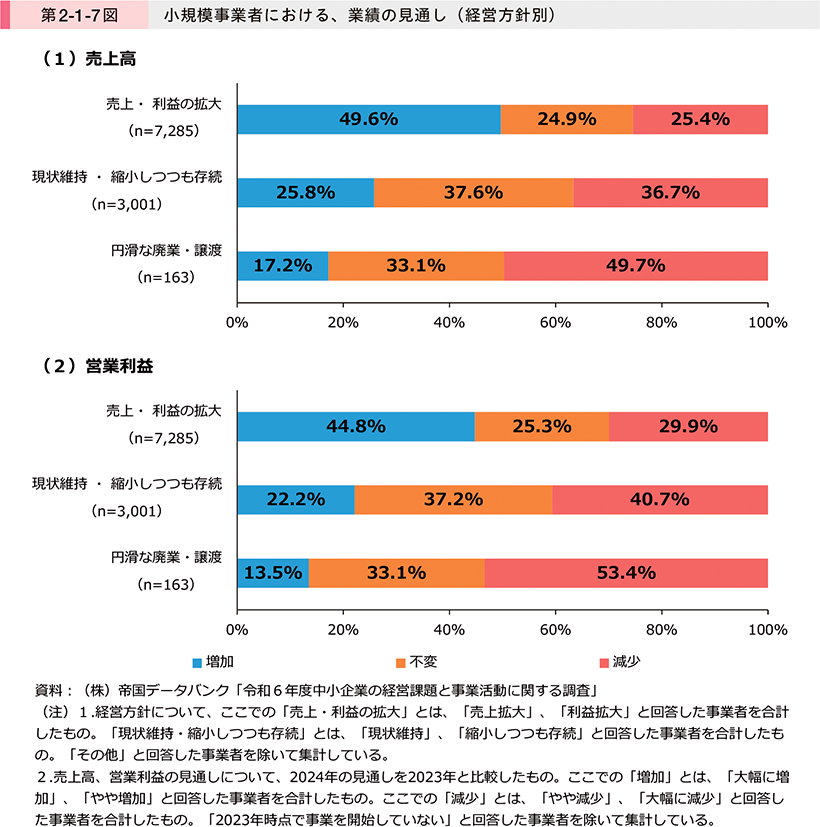

第2-1-7図は、経営方針別に、小規模事業者における、業績の見通しを確認したものである。これを見ると、「売上・利益の拡大」と回答した事業者と比較して、「現状維持・縮小しつつも存続」又は「円滑な廃業・譲渡」と回答した事業者の方が、売上高、営業利益共に「減少」と回答した割合が高くなっている。特に、「現状維持・縮小しつつも存続」と回答した事業者について営業利益の見通しを見ると、「減少」と回答した割合が最も高くなっている。このことから、小規模事業者において、現状を維持していくことも難しい状況にあることが示唆される。

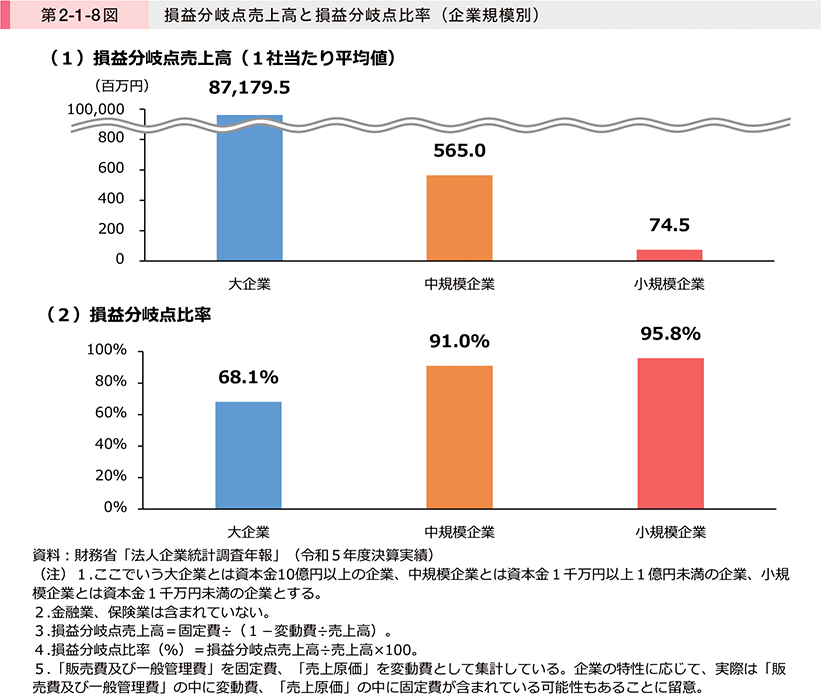

第2-1-8図は、企業規模別に、損益分岐点売上高8と損益分岐点比率9を確認したものである。損益分岐点売上高を見ると、「大企業」、「中規模企業」と比較して、「小規模企業」は損益分岐点売上高が低いことが分かる。このことから、「小規模企業」は、黒字確保に必要な売上高の水準が比較的低いため、人口が少なく市場が比較的小さい地方圏にも立地し、地域商圏を持続的に支えることが可能であると考えられる。

8 損益分岐点売上高とは、売上高と費用が一致し、利益がゼロになる場合の売上高のことを指す。

9 損益分岐点比率とは、売上高に対する損益分岐点売上高の比率を指す。つまり、売上高が現在の何%未満の水準になると赤字になるかを表しており、売上高の減少に対する耐性を示しているといえる。

一方、損益分岐点比率を見ると、「大企業」、「中規模企業」と比較して、「小規模企業」は、損益分岐点比率が高く、95.8%となっており、売上高の減少に対する耐性が低いことが分かる。

②小規模事業者の経営課題

ここからは、小規模事業者が直面している経営課題について確認する。

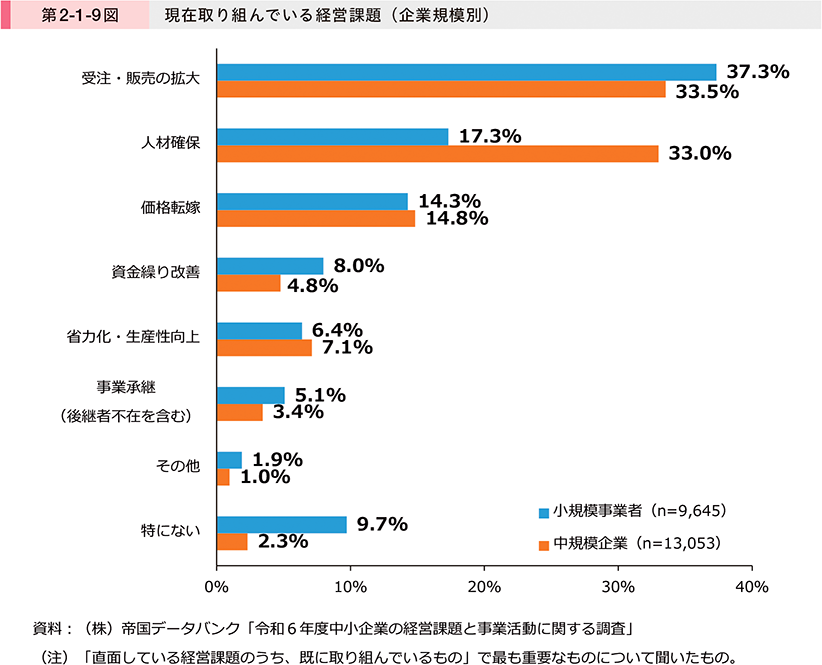

第2-1-9図は、企業規模別に、現在取り組んでいる経営課題を確認したものである。これを見ると、「中規模企業」、「小規模事業者」共に「受注・販売の拡大」と回答した割合が最も高く、次いで「人材確保」、「価格転嫁」と続いている。特に「小規模事業者」は、他の経営課題の回答割合が2割以下である中、「受注・販売の拡大」のみ回答割合が約4割となっている。このことから、小規模事業者にとって、受注・販売を拡大し、売上げを確保していくことが目下の経営課題となっている可能性が示唆される。

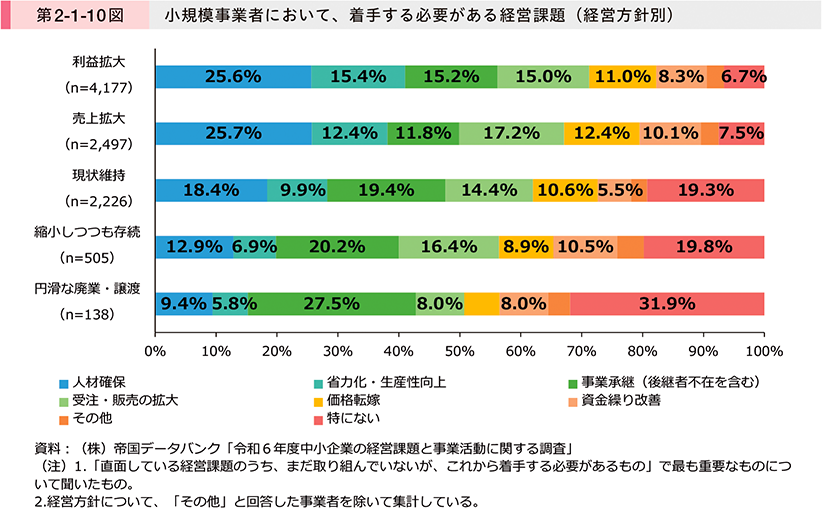

第2-1-10図は、経営方針別に、小規模事業者が着手する必要がある経営課題を確認したものである。これを見ると、「利益拡大」、「売上拡大」を目指す事業者は「人材確保」、「省力化・生産性向上」と回答した割合が比較的高い。一方で、「利益拡大」、「売上拡大」を目指す事業者と比較して、「現状維持」、「縮小しつつも存続」、「円滑な廃業・譲渡」を方針とする事業者では、「事業承継(後継者不在を含む)」、「特にない」と回答した割合が高い。

本項では、小規模事業者の現状と経営課題を確認した。小規模事業者は、特に人口減少が進む地方圏で地域に根ざした事業を実施しており、大企業、中規模企業と比較して損益分岐点売上高が低いことから、人口が少なく比較的市場規模が小さい地方圏にも立地し、地域の商圏を持続的に支えることができる可能性を示した。一方で、小規模事業者は、商圏範囲が狭いほど顧客数の減少が進んでおり、大企業、中規模企業と比較して損益分岐点比率が高く、売上高の減少に対する耐性が低いため、人口減少による地域商圏の縮小の影響を大きく受ける可能性があることも示した。また、足下で約3割の小規模事業者が現状を維持又は縮小しつつ事業を継続していく意向を持っているが、外部環境が変化する中で、これらの事業者が、売上高や営業利益をこれまでどおり維持していくことが難しい状況に陥っている可能性が示唆された。こうした状況の中、小規模事業者は「受注・販売の拡大」、「人材確保」、「価格転嫁」等の経営課題に直面していることが分かった。

コラム2-1-1 小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)の策定について

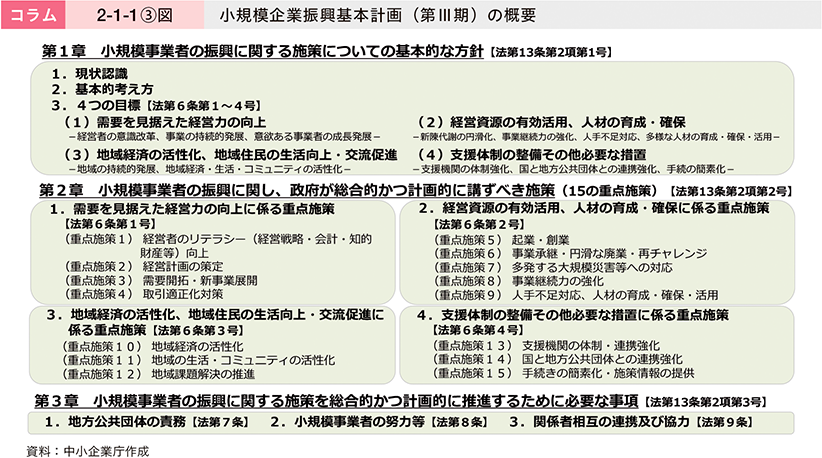

2025年3月に小規模企業振興基本法に基づく小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)(以下、「基本計画」という。)の閣議決定・国会報告がなされた。

基本計画は、おおむね5年ごとに見直すこととされており、中小企業政策審議会中小企業・小規模事業者政策基本問題小委員会(以下、「小委員会」という。)において、令和6年8月から令和7年2月まで計7回にわたり行われた議論を踏まえて策定された。

本コラムでは、小委員会における主な議論の概要及び同議論が基本計画にどのように反映されたかを解説する。

1.小規模事業者を取り巻く現状と課題

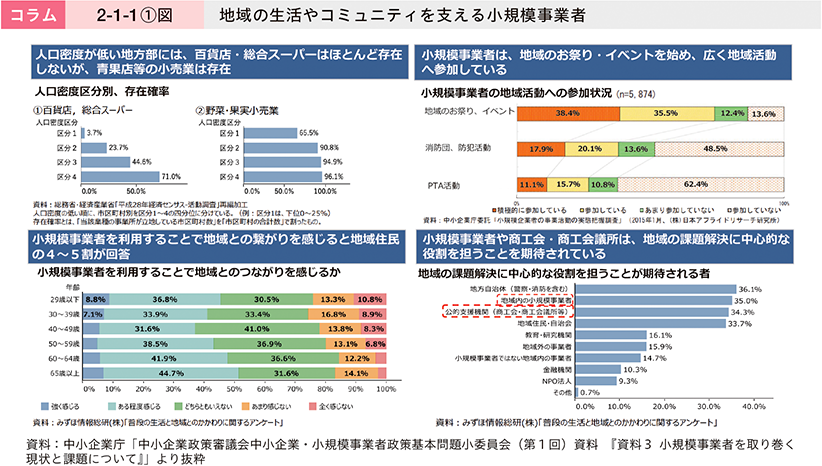

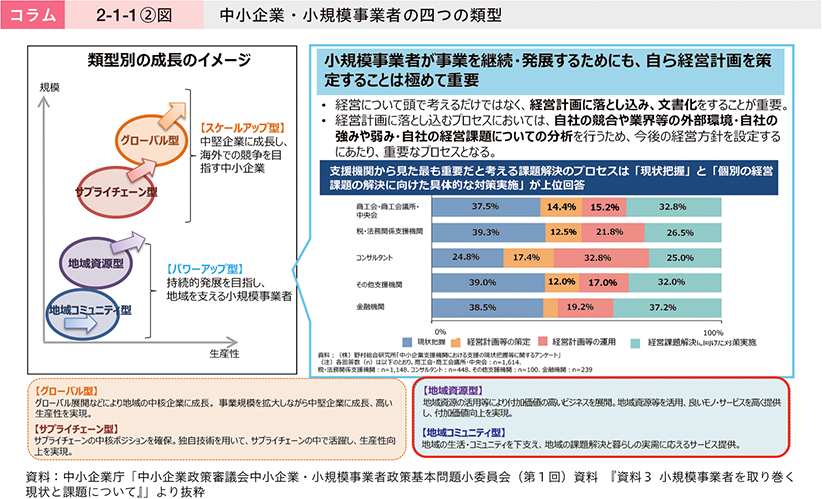

小委員会では「日本経済・地域経済の現況や地域の実情、小規模事業者の特徴を踏まえ、大企業でなく小規模事業者が果たす役割・意義は何か」という論点について、事務局から提示された資料を基に議論が行われた(コラム2-1-1①図、②図)。

これについて委員からは、「小規模事業者は地域における経済、雇用、コミュニティの維持に必要な役割を果たしており、デジタル化の急速な進展、物価高騰や人手不足など、小規模事業者を取り巻く経済環境が激変する中にあって商工指導団体による事業者への伴走支援が更に重要度を増している」、「経済、社会、金融などに大きなショックがあると、真っ先にダメージを被るのが中小・小規模事業者」、「小規模事業者は規模が大きい企業では対応しきれない製品・サービスを提供したり、地域コミュニティを支えたりするなど、国民生活の向上に大きく貢献している」といった発言があった。

こうした議論を踏まえ、基本計画では、「『大幅な賃上げ』『少子高齢化・人口減少』『人手不足』のほか、小規模事業者の経営を巡る環境は、『経営者の高齢化・後継者不足』『原材料・エネルギーコスト等の上昇』『50年ぶりの円安水準』『日銀による度重なる利上げ』『DXの進展』『カーボンニュートラル・GXの重要性の高まり』等、急速かつ大規模な変化を遂げつつある」、「経営資源に乏しい小規模事業者が、こうした事業環境の変化を踏まえながら…(中略)…経営課題に単独で対応していくことは極めて困難であることから、支援機関による伴走支援は一層その重要性を増している」、「一般に小規模事業者は、経営方針や事業規模、業種等の面で多種多様であること、相対的に規模が小さく、大企業では対応できないような高付加価値でも少量の製品・商品・サービスの供給も可能であることから、取引先や消費者の多様なニーズにきめ細かに対応し、バラエティ豊かな製品・商品・サービスを提供することができ、そして新たなニーズを喚起することができる」といった内容が盛り込まれた。

2.需要を見据えた経営力の向上

小委員会では「小規模事業者の特徴を踏まえ、経営力の強化に向けてどのような取組が必要か」、「小規模事業者において、価格転嫁・取引適正化を実現するためには、どのような取組が有効か」という論点について議論が行われた。

これについて委員からは、「経営者の経営リテラシーをいかに高めていくかということを考える必要」、「経営の基礎力(毎月の試算表作成・経営状況の把握・資金繰り表の作成)の底上げが必要」、「経営計画を立てて現状把握を行った後に、将来的なビジョンを立てて今後の課題を把握し、その課題に対して施策を提案できれば、更に企業が強くなると感じている」、「稼ぐ力の強化には、ノウハウや特許等の知的財産を活用した製品の開発が重要」、「国と地方自治体、商工指導団体、経済団体、金融機関、専門家等が連携し、価格転嫁を含む取引適正化を更に推進するための施策展開が必要」といった発言があった。

こうした議論を踏まえ、基本計画では「小規模事業者は、こうした新たな需要が喚起される分野や急激な事業環境変化が自社の経営に与える影響等を適確に把握した上で、多様なニーズに対応した付加価値をきめ細かに提供できるよう経営力を強化し、事業の拡大や持続的な発展につなげることが求められる」、「経営者が経営に必要なリテラシー(経営戦略・経営管理・会計・労務管理・知的資産・知的財産等)を高めていくとともに、経営者自らが将来の経営計画を策定する必要」、「経営者のビジョンを文字化することで、社内外における共有を可能にし、経営計画に落とし込む過程において、外部環境や自社の強み・弱み、経営課題等についての分析を行うプロセスを経ることにより、経営の自走化を目指す必要」、「サプライチェーン全体で構造的に価格転嫁を定着させるなど、取引適正化を図るための取組を進める」といった内容が盛り込まれ、また、これらに関連する政府による重点施策が設定された。

3.地域課題解決の推進

小委員会では「小規模事業者の社会課題解決につながる事業への参画を推進するためには、どのような取組が必要か」という論点について議論が行われた。

これについて委員からは、「小規模事業者は地域に密着しているからこそ気付く課題がある」、「社会課題は地域毎に異なるが、支援の方向性や規模を定める為に、社会課題の明確化やある程度の指針、国や都道府県レベルのサポートが必要」といった発言や発表があった。

こうした議論を踏まえ、基本計画では「既に6割以上の小規模事業者が、地域の社会課題解決に向けたまちづくりや産業振興、安全・安心、環境保護、福祉・教育といった分野の課題解決に取り組んでおり、地域を支える担い手として、小規模事業者の社会的意義を再認識する必要」、「社会の価値観の変化や地方公共団体のリソース不足の中で、地域とのつながりが強い小規模事業者に対しては、地域の課題解決に向けた中心的な役割を担う存在としても期待が高まっており、小規模事業者の社会課題解決につながる事業への参画を更に促すための取組を促進する」といった内容が盛り込まれ、また、これらに関連する政府による重点施策が設定された。

4.支援機関の体制・連携強化

小委員会では「小規模事業者の経営課題が複雑化・多様化する中で、支援機関の体制強化のためにはどのような取組が必要か」という論点について議論が行われた。

これについて委員からは、「事業者の課題が多様化する一方、財政事情がひっ迫する中で支援機関の方々の負担も大きくなっている。支援体制の議論は喫緊の課題」、「広域指導体制の環境整備や支援機関同士の連携が支援体制の強化の新たな解決策になる」、「より効果的に支援する為に、データ化・AIツールを活用した業務効率化が必要」といった発言や発表があった。

こうした議論を踏まえ、基本計画では「小規模事業者の経営の自走化に当たっては、支援機関、特に商工会・商工会議所による手厚いサポートがより一層重要な役割を果たすこととなるが、…(中略)…、支援体制の強化が喫緊の課題」、「国と地方公共団体が…(中略)…、経営指導員等の人件費や商工会館の施設整備費等の事業費の確保に努めながら、デジタルツールの活用、ナレッジ・ノウハウの共有等による支援の質の向上や業務効率化、広域的な支援体制の構築等により、小規模事業者の支援体制の充実を図っていく必要」、「小規模事業者にとって身近な存在である商工会・商工会議所だけでなく、地方公共団体、中小企業基盤整備機構、中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会、都道府県等中小企業支援センター、よろず支援拠点、事業承継・引継ぎ支援センター、中小企業活性化協議会、金融機関等が自ら相互に、あるいはこうした主体を取りまとめる核となる事業体が中心となって、緊密に連携し、相談体制を含めた支援体制のネットワーク構築を進め、地域で総力を挙げて取り組む必要」といった内容が盛り込まれ、また、これらに関連する政府による重点施策が設定された。

5.自然災害等への対応と事業継続力の強化

小委員会では「多発する大規模災害等を踏まえ、小規模事業者の事業継続リスクへの対応能力を強化するためには、どのような取組が有効か」という論点について議論が行われた。

これについて委員からは、「災害発生後の段階では、政府が一種の保険機能を果たしたほうが有効かもしれないという市場効率性の観点もある」、「自然災害の甚大化・多発化やサイバー攻撃などリスクの多様化が進み、その対策の重要性は日々高まっている」、「身近な商工会・商工会議所が標準的なリスク管理・BCPを一緒に考えていくことが小さな商店にとって必要」といった発言や発表があった。

こうした議論を踏まえ、基本計画では「近年、頻発化・激甚化する自然災害からの復旧・復興に当たっては、…(中略)…、早期の復旧・復興に向けて、引き続き、国・都道府県・市町村が一体となった支援が求められる」、「被害の軽減や早期の復旧を図るためには、自然災害はもとより、感染症やサイバー攻撃等も含め、様々なリスクを認識した上で、平時から事業継続のための取組を講じておくことが重要」といった内容が盛り込まれ、また、これらに関連する政府による重点施策が設定された。

これら論点のほか、新陳代謝の円滑化や地域の持続的発展などについても議論が行われた結果として、基本計画は、「4つの目標」と「15の重点施策」を中心とし、地方公共団体の責務等も盛り込んだ構成となっている。(コラム2-1-1③図)。

2.強みの伸長と販路の拡大

ここまで、小規模事業者の現状と直面している経営課題について確認してきた。厳しい外部環境の中、経営資源の少ない小規模事業者が持続的に発展していくためには、その特性、強みを伸長し、売上げや販路の拡大に積極的に取り組むことが重要である。そこで、ここでは小規模事業者における、自社の強みの伸長に向けた、競合他社との製品・商品・サービスの差別化と外部環境分析、販路の拡大の取組について確認していく。

①製品・商品・サービスの差別化

先行研究では、「消費者調査データと中小小売業の経営者調査のデータ分析」から、小規模小売業の強みを明らかにするとともに、「個性」、「地域密着」といった小規模小売業の強みを積極的に経営に活用している事業者ほど、業績が好調な傾向が見られることを指摘している10。

外部環境が激しく変化する中では、小売業に限らず、小規模事業者が自社の特性や強みを十分に発揮することが、「稼ぐ力」を高めることにつながると考えられる。ここでは、小規模事業者における、自社の強みの伸長に向けた、競合他社との製品・商品・サービスの差別化への取組とその効果を確認していく。

10 岩崎(2024)では、全国の1,000人の20~60歳代までの消費者を対象にアンケート調査を実施し、「消費者が認識する『小規模小売業』の“強み”としては、第一に『個性』であり、他には『地域密着』や『コミュニケーション』などがあげられていた」と指摘している。また、全国の従業者数50名以下の中小小売業の自営業者及び経営者689社(うち、631社(92%)は、従業者数5名以下の小規模小売業者)を対象にアンケート調査を実施し、「個性的である小規模小売業ほど、業績も良くなっている」ほか、「地域資源を積極的に経営に活用している小規模小売業ほど、業績が好調な傾向がみられる」と指摘している。

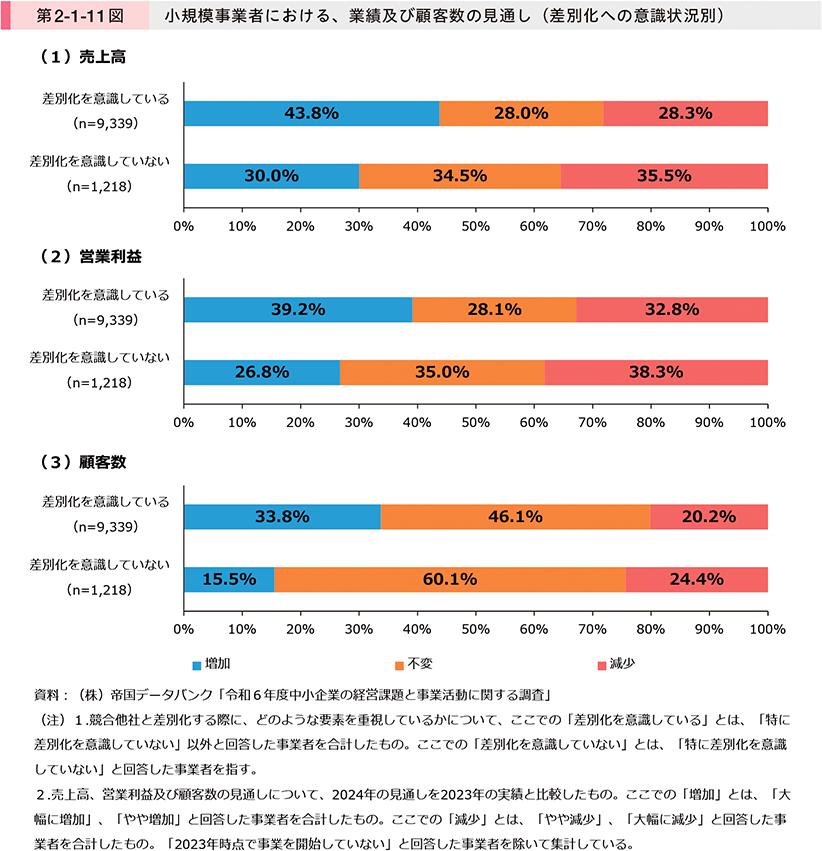

第2-1-11図は、製品・商品・サービスにおける、競合他社に対する差別化への意識状況別に、小規模事業者の業績及び顧客数の見通しを確認したものである。これを見ると、「差別化を意識していない」事業者と比較して、「差別化を意識している」事業者の方が、売上高、営業利益及び顧客数のそれぞれにおいて、「増加」と回答した割合が高い。このことから、売上高や営業利益などを拡大するためには、競合他社との製品・商品・サービスの差別化を意識することが重要であると考えられる。

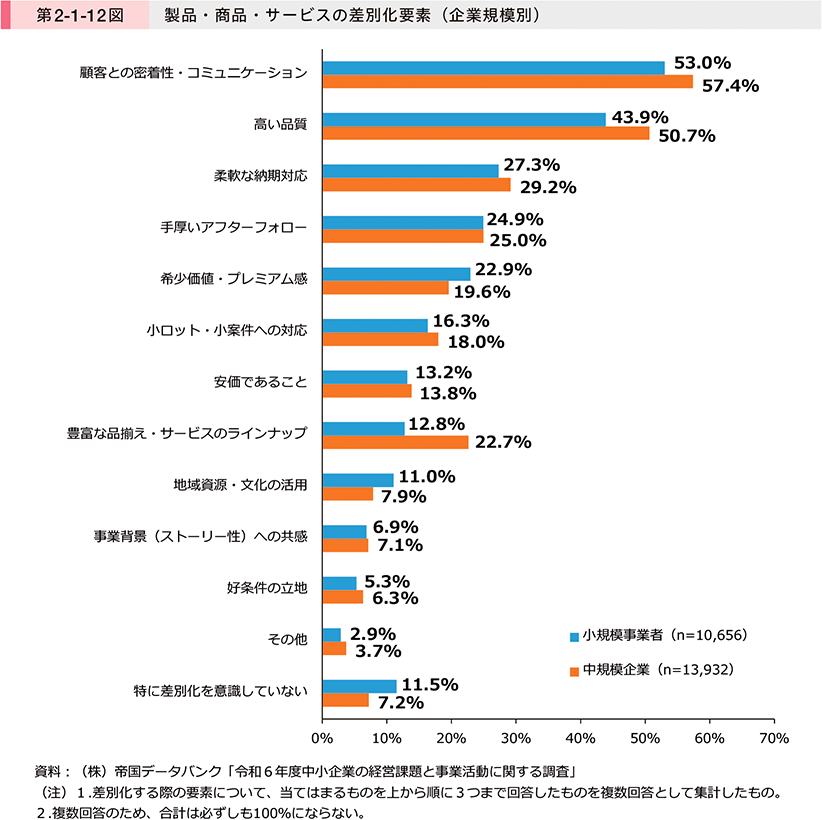

第2-1-12図は、企業規模別に、製品・商品・サービスにおける、競合他社に対する差別化要素を確認したものである。これを見ると、「中規模企業」、「小規模事業者」共に、「顧客との密着性・コミュニケーション」や「高い品質」と回答した事業者の割合が高いことが分かる。また、「小規模事業者」は、「中規模企業」と比較して、「希少価値・プレミアム感」や「地域資源・文化の活用」と回答した割合が高い。一方で、「中規模企業」と比較して、「特に差別化を意識していない」と回答した割合も高く、1割超の「小規模事業者」が差別化を意識していないことが分かる。

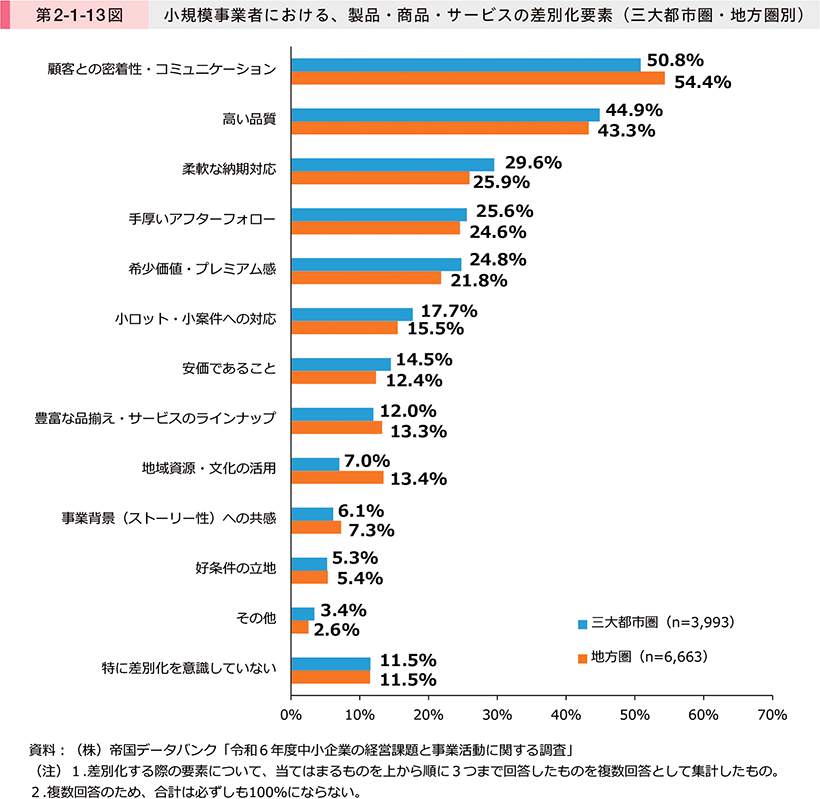

第2-1-13図は、三大都市圏・地方圏別に、小規模事業者の製品・商品・サービスにおける、競合他社に対する差別化要素を確認したものである。これを見ると、「地方圏」の事業者と比較して、「三大都市圏」の事業者は「柔軟な納期対応」、「希少価値・プレミアム感」、「小ロット・小案件への対応」、「安価であること」などと回答した割合が高い。一方、「三大都市圏」の事業者と比較して、「地方圏」の事業者は「地域資源・文化の活用」、「顧客との密着性・コミュニケーション」などと回答した割合が高い。このことから、特に「地方圏」の小規模事業者は、地域性や顧客との密なコミュニケーションをいかした差別化を意識している様子がうかがえる。

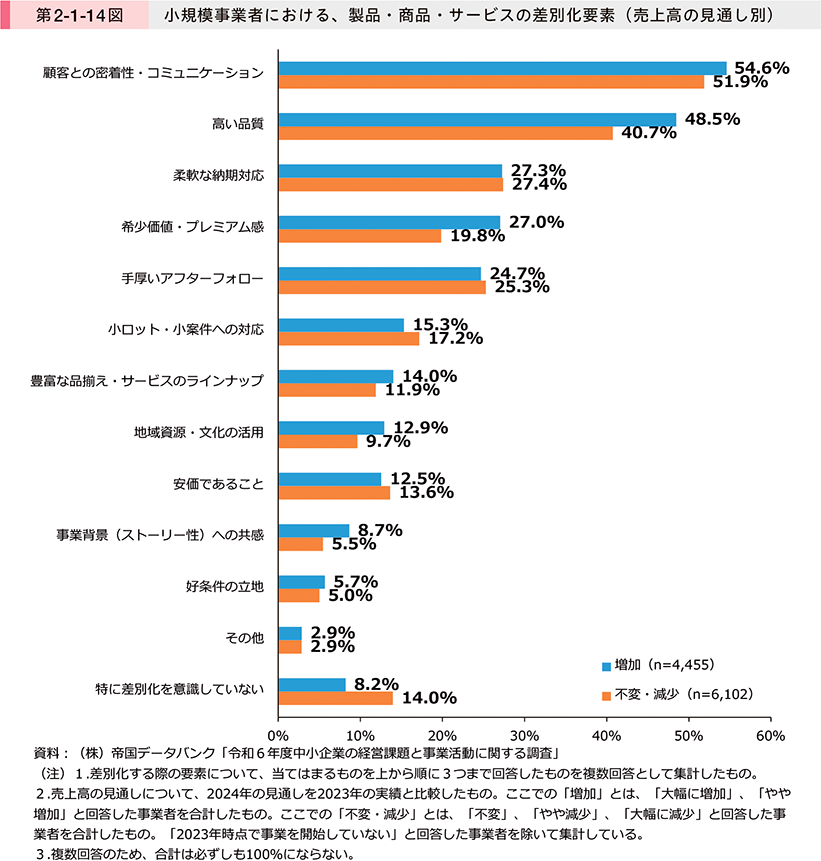

第2-1-14図は、売上高の見通し別に、小規模事業者の製品・商品・サービスにおける、競合他社に対する差別化要素を確認したものである。これを見ると、売上高の見通しが「不変・減少」と回答した事業者と比較して、「増加」と回答した事業者の方が、「高い品質」、「希少価値・プレミアム感」、「地域資源・文化の活用」、「事業背景(ストーリー性)への共感」などと回答した割合が高い。このことから、これらを意識して差別化に取り組むことが、売上高の増加につながる可能性が示唆される。

ここまで、小規模事業者における、自社の強みの伸長に向けた、競合他社との製品・商品・サービスの差別化への取組とその効果を確認した。「差別化を意識している」事業者では、「差別化を意識していない」事業者と比較して、売上高、営業利益及び顧客数のそれぞれにおいて「増加」と回答した割合が高く、売上高や利益の拡大などにおいて、競合他社との製品・商品・サービスの差別化を意識することが重要であると示唆された。具体的な差別化要素として、小規模事業者は「高い品質」、「希少価値・プレミアム感」、「地域資源・文化の活用」、「事業背景(ストーリー性)への共感」といった要素による差別化を意識することで、売上高の増加につながる可能性が示唆された。

また、「地方圏」の小規模事業者は、「三大都市圏」と比較して、「地域資源・文化の活用」、「顧客との密着性・コミュニケーション」について差別化を意識していると回答した割合が高く、地域性や顧客との密なコミュニケーションによる差別化を意識している様子がうかがえた。

事例2-1-1は、経営環境の変化に際して、自社の強みをいかすべく取扱商品を特化することに加え、経営者自身をブランディングすることで、新たな顧客の獲得と固定客化を実現している企業の事例を紹介する。

事例2-1-2は、業界の常識を覆す新規製品の開発により他社と差別化し、新たな需要を獲得している企業の事例を紹介する。

事例2-1-3は、需要の変動を受けて自社の売上げが減少していた中、顧客ニーズに対応するべく、高度な職人技術をいかしたオーダーメイド型製品を開発し、高付加価値化を実現して売上げを増加させている企業の事例を紹介する。

事例2-1-1 有限会社川崎商店

自社の強みをいかせる商品に全力投球し、固定客の獲得につなげている企業

所在地 岐阜県大垣市

従業員数 3名

資本金 300万円

事業内容 その他の小売業

▶100年企業の老舗文房具店、苦境を脱するため目玉商品を万年筆とインクに

岐阜県大垣市の有限会社川崎商店は、「川崎文具店」の名称で文房具を販売する企業である。創業100年を超える老舗で、代々、町の文房具店として、地域住民や地元企業に筆記具や紙など幅広い商品を販売してきた。しかし、オフィス用品のEC販売が浸透してきたことにより、経営環境は激変。先代である川崎紘嗣社長の父は、オフィス向け営業中心から、一般消費者への丁寧な接客に注力することで他社と差別化する方針に転換した。しかし、それでも業績の大幅な改善には至らず、このままでは店舗の存続が危ぶまれると、2009年に事業を引き継いだ5代目の川崎社長は独自の強みを模索。その中で、前職の営業経験に基づくコミュニケーションスキルがいかせると考え、一通りの文房具を購入できる町の文房具屋から、万年筆とインクの専門店に転換することを決断した。取扱商品を万年筆とインクに決めた理由は、他の文房具は取扱いの説明が不要な物が多い中、万年筆やインクは商品や取扱い等の説明が必須であり、顧客との対話に付加価値を見いだせると考えたからだ。

▶万年筆への深い知識とインクの調合技術を持つ「社長」をブランディングし、ファンを増やす

川崎社長はまず始めに専門店ならではの空間づくりに着手。店舗を改装し、万年筆を愛用していた文豪が活躍した時代を想起させる大正ロマンの空間をつくり出した。また、インクに関する知識を蓄えるため、万年筆やインクに関する国内外の古い書物を読みあさり、実際に薬品の調合や原材料の鉱石等から顔料を作るなど、試行錯誤を繰り返しオリジナルのインク開発に没頭。最初は売上げを確保するために一般的な色のインクから販売していくことで、万年筆等の仕入資金を準備した。インクや万年筆は、展示販売会やSNS等を利用して積極的に情報発信したが、それだけでは業績が上向かず、2018年に開設された「大垣ビジネスサポートセンター(Gaki-Biz〈ガキビズ〉)」に相談した。開設当初から自作の事業計画書を持ち込んで毎週通い、商品開発や情報発信の助言を受けた。「自分のアイデアを事業や商品の形に整理していく上で、Gaki-Bizへの相談は非常に有効だった」と川崎社長は当時を振り返る。相談を重ねる中で、万年筆への深い知識とインク調合技術、高いコミュニケーション能力を有する社長自身が同社の最大の強みであると、川崎社長自身のブランディングを提案され、「色彩の錬金術師インクバロン」を名乗るようになる。身なりからこだわり、来店客のイメージに合わせたインクを調合することで、ただ販売するのではなく、来店客に「ストーリーを売る」手法がSNS等で評判となった。来店客に合わせた調合のほかにも隣町の関ケ原や妖怪をテーマにしたインクを創作するなど、今ではオリジナルのインクは350色にも上る。

▶県外や海外からの顧客が増え、町の文房具店から世界の文房具店へ

こうした一連のブランディングにより、県外からの来店客が増加。さらに海外から注文が入ることもある。文房具業界全体が縮小傾向にある中、同社の売上げは承継時の2倍となるなど、成長を実現している。さらに、2023年には店舗の隣にカフェを併設した万年筆サロン「懐憧館(かいどうかん)」を開設。万年筆を売るだけでなく、万年筆ファンが集い、文房具談議やイベントができる場をつくることで、固定客化を狙っている。「万年筆はロマンの道具。万年筆、インク、紙の三すくみには無限の世界が広がっている。今後は自分と同じように他社との差別化に悩み、生き残りをかけてオリジナルの文房具を開発したい方のお手伝いにも取り組みたい」と川崎社長は語る。

事例2-1-2 株式会社まつえペイント

業界の常識を覆す製品開発で他社との差別化を行い、需要を獲得している企業

所在地 島根県松江市

従業員数 5名

資本金 2,000万円

事業内容 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

▶「お客様を第一に」の精神で新市場を開拓

島根県松江市の株式会社まつえペイントは、建築用・車両用塗料の卸売を主力とする企業である。1972年の会社設立から島根県東部・鳥取県西部を商圏としていたが、東西の米子営業所と出雲営業所が独立し、商圏が狭まったことや、建築塗料においては新築建物の激減などにより需要が減少傾向だったことから、新しい市場を求めて攻めに転じる必要があった。業界全体ではこれまで溶剤系塗料が主流だったが、環境や人体への負荷が問題視されたことから水性塗料化の流れが進んでいた。こうした流れをきっかけに同社は「社会的責任」、「仕事への誇り」の重要性に気付き、約20年前から、環境問題に対応でき、かつ耐久性の高い塗料の製品開発に取り組んだ。

▶業界常識の塗料の3回塗りを“1回塗り”に

小田雅志社長は、大手塗料メーカーが勝負しない分野での展開を求め、新素材の見本市や関連業界を精力的に回って情報を収集した。試行錯誤の末、2019年に特殊繊維など三つの素材を組み合わせ、水性かつ密着性・耐久性・遮熱性を兼ね備えた塗料の開発に成功。この塗料は、業界の常識である3回塗りを必要とせず、幅広い材質に対して1回塗るだけで塗装が完了することも大きな特徴だ。2020年、スペイン語で仲間を意味する「アミーゴ」の頭文字と、1平方メートル当たり10万本の特殊繊維が網目状に塗膜を強化することから「アミコート」の名称で全国の塗装店などへの提供にこぎつけた。開発を完成させ量産体制を確立したのが社長の子息であり、専務取締役の小田貴志氏だった。小田貴志専務は、事業の発展を見据えて、大学で環境経済学を専攻。卒業後、中堅塗料メーカーに就職して15年間研究開発や技術、製造、営業など様々な業務を経験し、その経験をいかして、協力会社によるアミコートの生産体制を構築した。親子で築き上げた人脈により、自社では原料、製品共に在庫を持たず在庫リスクを最小限にし、製造から出荷まで全て製造委託先で管理する、願ってもない協力体制を築き上げた。

▶塗装現場の省力化や労働生産性の向上にも貢献、海外展開も視野に

アミコートによって新たに獲得した施工実績は全国で800件以上に上る。アミコートによる1回塗りは、通常の塗装では塗り重ねの乾燥時間も含め2~3日掛かっていた作業を3時間程度で済ませることができ、施工のスピードアップはもちろんのこと、働き方改革が求められている建設・建築業における省力化や労働生産性の向上にも大きく貢献している。今後の課題は、販売網拡大に向けた会社と製品名の知名度向上であるが、2024年7月、JR西日本の鉄道設備メンテナンスで導入されたロボットによるビーム(鉄道架線を支える鋼製支持物)の塗装に、環境配慮や作業効率化の観点からアミコートに防錆効果を持たせた開発品が採用されたことが発表された。このように一歩ずつ着実に知名度を高めてきており、今後は海外市場も見据えている。「企業を超えてお互いに支え合い、力を合わせることで、不可能と思われたことも可能にしていけるということを実感している。今後も仲間を尊重しながらビジネスの輪を広げたい」と小田雅志社長は語る。

事例2-1-3 江本手袋株式会社

高度な職人技術をいかしたオーダーメイド製品を開発し、持続的発展する企業

所在地 香川県東かがわ市

従業員数 6名

資本金 200万円

事業内容 繊維工業

▶事業の持続的発展のために、受託生産への依存を脱却し自社ブランドを立ち上げ

香川県東かがわ市の江本手袋株式会社は、創業85年の歴史を持つ、手袋の縫製・販売を行う企業である。同社はこれまで主に百貨店からの受託生産を行ってきたが、ファストファッションの流行による海外製廉価品の流通量増加、暖冬やスマートフォンの普及による手袋の利用機会減少などから、売上げが減少傾向にあった。さらに、2016年には売上げの8割を占めた取引先が倒産し、同社は存続の危機に追い込まれた。一時は廃業も考えたが、地元の先輩経営者から物心両面の支援と後押しを受け、江本昌弘社長は事業の存続を決意。事業を継続するに当たっては、先輩経営者の教えを参考に、自社の目指す方向性や経営理念を明確にすることから取り組んだ。経営理念を改めて考える中で、自社だけでなく地域や手袋製造の歴史から振り返ったところ、「何のために経営するのか」という同社の経営の目的は、手袋づくりを通して地域を豊かにすることと、同社の手袋職人の高い縫製技術を受け継いでいくことであると認識。職人や技術を守るためには、受託生産に依存せず、自社の直販ルートを確立することが必要であると考え、2017年に自社ブランド「佩(はく)」を立ち上げた。

▶購入者の声を基に、職人技術をいかしたオーダーメイド品の製作に着手

自社ブランド立ち上げ後は、まず、手に取って選べるようにと工房横に販売スペースを設けるとともに、EC販売を始めた。EC販売の利用客が実際に店舗を訪れることが徐々に増え、あるとき、遠方から訪れた利用客から「指が長くて手袋のサイズが手に合ったことがない」という相談を受ける。その場で採寸し、購入された手袋を調整したところ、その購入者は「初めて手に合う手袋に出会えた」と感激していたという。その対応力・技術力が購入者によりSNSで拡散され、投稿を見た全国の人々から手袋のサイズに悩む声が多く寄せられた。江本社長は、手袋のサイズに悩む声が予想以上に多かったことに驚いたと同時に、オーダーメイド型の製品開発を決意。同社製品のようなニット等の伸縮性のある生地を使用した手袋はフリーサイズが一般的だったが、まず、注文に応じて指部分を1cm長く又は短くするオプションサービスを始めたところ、全国から注文が相次いだ。これを受けて本格的にオーダーメイド製品の製作に着手。SNSで呼びかけた約100人のモニターで採寸の正確性やフィット感の検証を何度も繰り返し、測定方法から裁断、縫製方法の開発を行った結果、1年掛かりでスマートフォンの写真からオーダーメイド製品を生産できる技術と販売形態を確立した。販売に当たっては、手に合うまで何回でもサイズ調整するというアフターフォローの手厚さも顧客獲得につながっている。

▶オーダーメイド製品による高付加価値化で業績安定。技術伝承のため、職人の育成にも励む

オーダーメイド製品の価格は通常の5倍の設定だが、デザインと着け心地の良さが評判で注文は増加傾向。高付加価値化を実現しており、自社ブランド立ち上げ以降の業績は順調に推移している。さらに同社は、手袋の縫製技術を守るため、高松市の服飾専門学校へ講師派遣を行い地域での職人育成にも貢献している。「手だけでなく、心も温める手袋でファンを増やし、付加価値を高めて職人を守り育てる。目指すのは手袋職人の聖地をつくり、地域を豊かにすること」と江本社長は語る。

②外部環境分析

小規模事業者が競合他社との差別化に取り組む上では、市場や競合他社などの動向を認識し、分析することで自らの立ち位置や強み・弱みを把握することが重要であることから、ここでは、自社の強みの伸長に向けた外部環境分析について確認する。

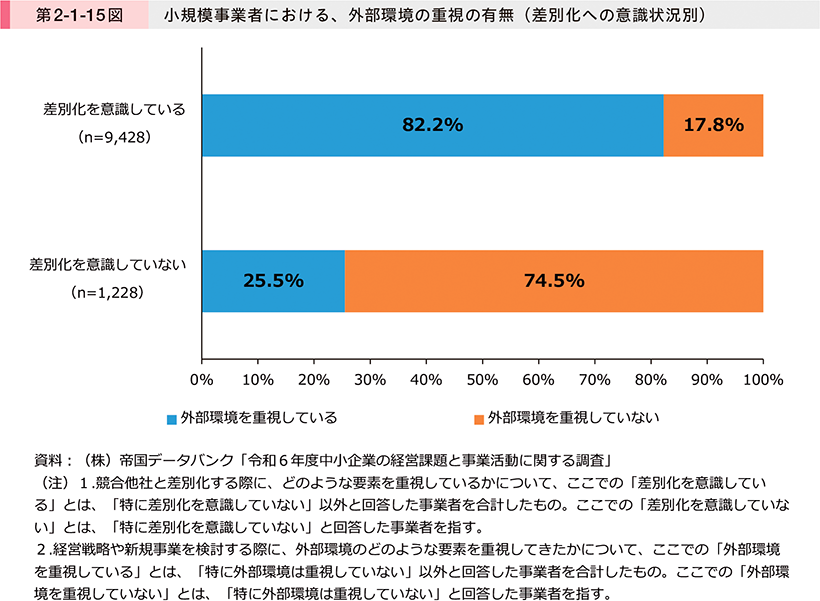

第2-1-15図は、製品・商品・サービスにおける、競合他社に対する差別化への意識状況別に、小規模事業者の経営戦略や新規事業の検討における、外部環境の重視の有無を確認したものである。これを見ると、「差別化を意識していない」事業者と比較して、「差別化を意識している」事業者の方が、「外部環境を重視している」と回答した割合が高い。このことから、競合他社との差別化への取組に向けては、自らが置かれている経営環境や取り扱う製品・商品・サービスの優位性を分析することが重要であると示唆される。

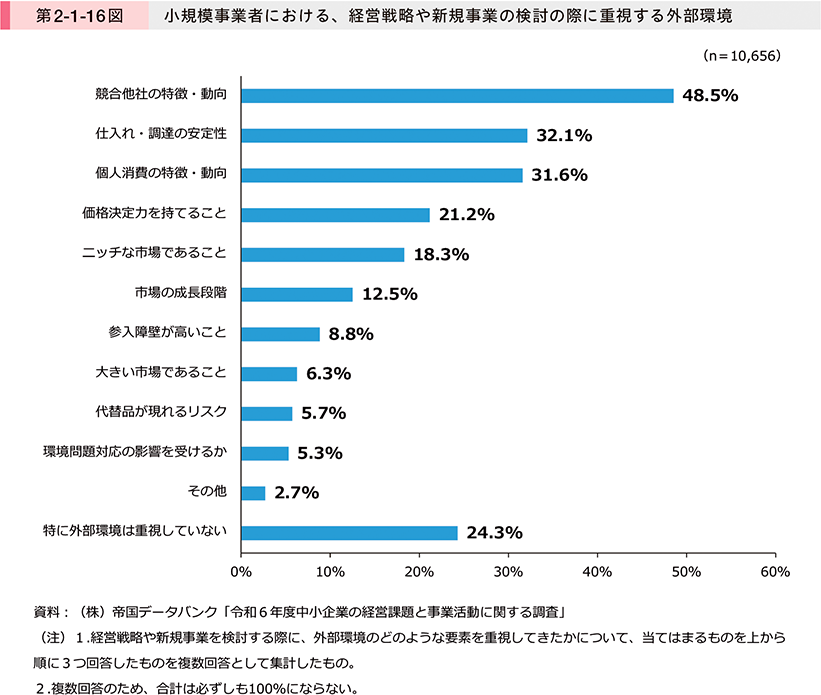

第2-1-16図は、小規模事業者における、経営戦略や新規事業を検討する際に重視する外部環境を確認したものである。これを見ると、「競合他社の特徴・動向」と回答した割合が最も高く、次いで「仕入れ・調達の安定性」、「個人消費の特徴・動向」と続いている。第2-1-4図で確認したとおり、小規模事業者は地域に根ざした事業を行っており、地域での持続的な事業活動のため、周辺地域の消費動向や仕入環境、競合他社の動向などを特に重視していると考えられる。一方で、2割超の小規模事業者は「特に外部環境は重視していない」と回答していることが分かる。

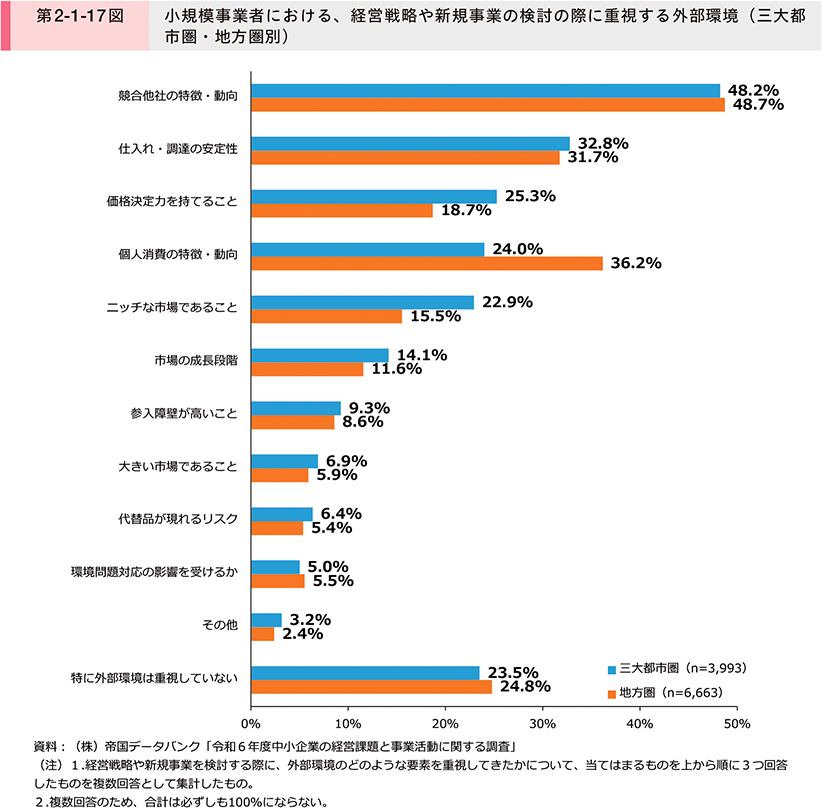

第2-1-17図は、三大都市圏・地方圏別に、小規模事業者における、経営戦略や新規事業を検討する際に重視する外部環境を確認したものである。これを見ると、「三大都市圏」の事業者は、「地方圏」の事業者と比較して「ニッチな市場であること」、「価格決定力を持てること」、「市場の成長段階」などと回答した割合が高い。一方で、「地方圏」の事業者は、「三大都市圏」の事業者と比較して「個人消費の特徴・動向」などと回答した割合が高い。このことから、「地方圏」では、自社の製品・商品・サービスに対する顧客ニーズの変化を重視しているのに対して、「三大都市圏」では、「地方圏」と比較して周辺地域に競合する事業者が多数存在する可能性が高く、自社の製品・商品・サービス自体がどの程度優位性を持っているかを重視していると推察される。

コラム2-1-2 地域経済分析システム(RESAS)を活用した自社の経営環境分析

1.地域経済分析システム(RESAS)の概要

中小企業・小規模事業者は、雇用や技術力といった地域経済の担い手として我が国の経済・社会において重要な役割を果たしている。将来にわたり、中小企業・小規模事業者の経営者が安定的な経営を行っていくためには、経営に関する判断や評価を適切に行う必要がある。そのためには、自社の内部環境を把握するだけでなく、外部環境も把握することが重要である。

経済産業省と内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局では、地域経済に関連する様々なビッグデータを「見える化」するシステムとして、平成27年度より地域経済分析システム(以下、「RESAS」という。)を提供しており、ID登録等の手続きが不要で、誰でも無料で使える形で一般公開している。現在、デジタル田園都市国家構想総合戦略(令和4年12月23日閣議決定)に基づき、多様なユーザーがデータを容易に利活用できる環境を実現するため、地方自治体のほか、中小企業・小規模事業者等のニーズを取材しつつ、分析メニューの充実や高度化を進めている。

2.経営環境分析シートの概要

RESASでは、経営者が自社業界の規模や動向といった外部環境をわずか4クリックで把握でき、経営戦略の検討材料として活用することができる「経営環境分析メニュー(以下、「本メニュー」という。)」を提供している。

本メニュー(https://www.resas.go.jp/industry-business-environment-analysis)では、操作画面(コラム2-1-2①図)上で自社の業種を選択することで、当該業種の付加価値額の規模と動向を把握することができる。データ活用が苦手な経営者でも活用できるように情報が整理されているため、自社の外部環境の分析や経営戦略の検討を実施するためのツールとして、活用できる。

本メニューの強みは、簡単な操作で数値を確認できるほか、自社にとっての優先的な取組を政府統計のデータと併せて確認できることである。一般的に、業界が拡大傾向であれば製品やサービスが消費されやすい状態で、縮小傾向であれば製品やサービスが消費されにくい状態である。また、自社の状況は、黒字傾向であれば製品やサービスに競争力がある状態で、赤字傾向であれば製品やサービスに競争力がない状態である。経営環境分析シートでは、こうした業界や自社の状況が簡単に把握できる。

中小企業・小規模事業者の経営者が自社の経営戦略を考える際に、本メニューを用いて、自社のポジションを定量的に把握し、それに応じた事業内容や経営戦略を構築していくことで、経営力を向上させることが期待される。

③販路の拡大

前項で確認したとおり、小規模事業者は、特に人口減少が進む地方圏で地域に根ざした事業を実施していることから、地域の人口減少の影響を大きく受け、商圏範囲が狭いほど顧客数の減少が進んでいることが分かった。今後、特に地方圏を中心に人口減少が進む見込みであり、これらの地域に立地する小規模事業者の顧客数の減少に拍車が掛かる可能性が考えられる。そこで、ここでは地域の人口減少が進んでいく中で、新規顧客の獲得や新たな販路を開拓する際に重要と考えられる取組について確認していく。

まず、新規顧客の獲得による売上高への効果を確認する。

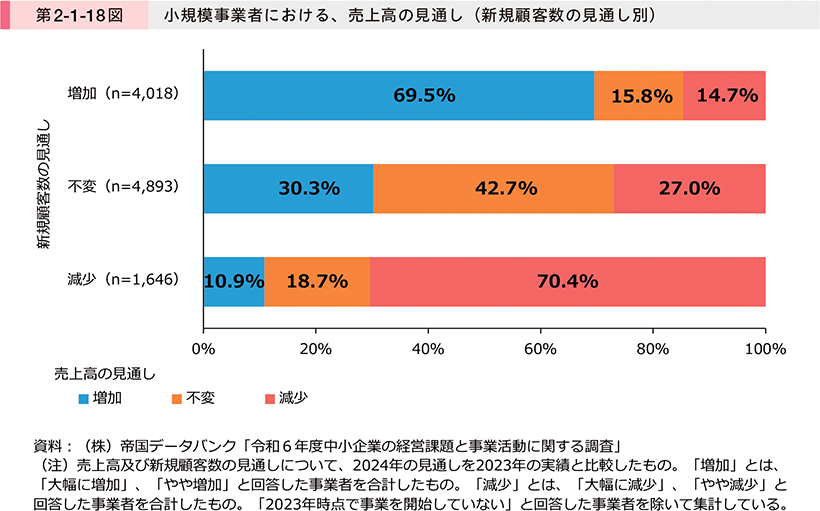

第2-1-18図は、新規顧客数の見通し別に、小規模事業者における、売上高の見通しを確認したものである。これを見ると、新規顧客数の見通しが「不変」、「減少」と回答した事業者と比較して、「増加」と回答した事業者の方が、売上高の見通しが「増加」と回答した割合が高い。このことから、販路の拡大に取り組み、新規顧客を獲得することが、売上高の向上に寄与していることが示唆される。

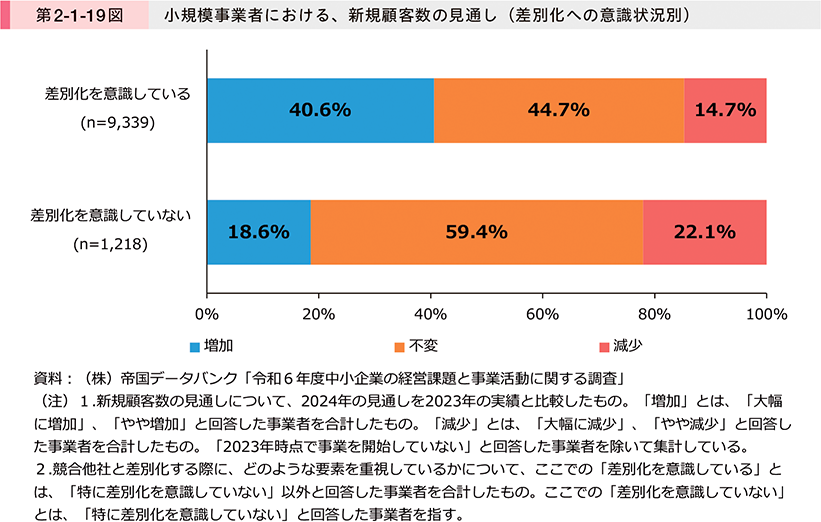

第2-1-19図は、製品・商品・サービスにおける、競合他社に対する差別化への意識状況別に、小規模事業者の新規顧客数の見通しを確認したものである。これを見ると、「差別化を意識していない」事業者と比較して、「差別化を意識している」事業者の方が、新規顧客数の見通しが「増加」と回答した割合が高いことが分かる。自社の製品・商品・サービスに関して、競合他社に対して差別化を意識することが、新規顧客の獲得につながっている可能性が示唆される。

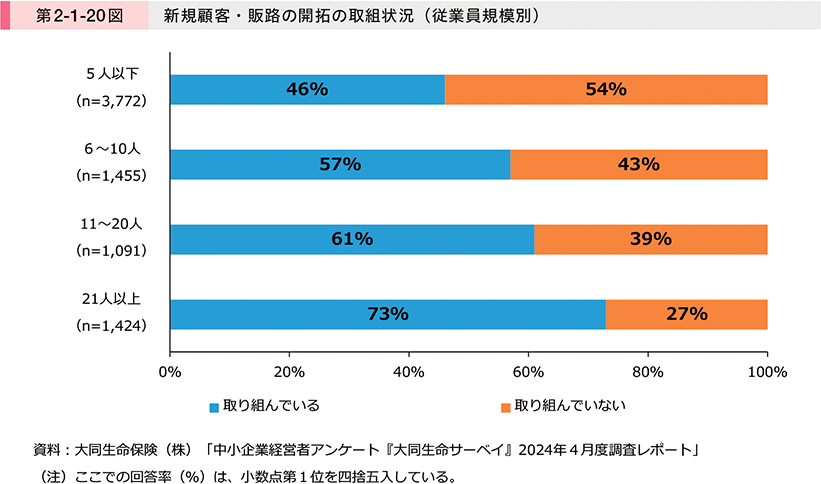

ここで、新規顧客の獲得に向けた取組状況を「中小企業経営者アンケート『大同生命サーベイ』2024年4月度調査レポート11」を用いて確認する。第2-1-20図は、従業員規模別に、新規顧客・販路の開拓の取組状況を確認したものである。これを見ると、従業員規模が小さくなるほど、新規顧客・販路の開拓に「取り組んでいる」と回答した割合は低くなっている。しかし、従業員「5人以下」の事業者においても約半数が「取り組んでいる」と回答している。第2-1-9図で確認したとおり、小規模事業者において、新規顧客・販路の開拓のために取組を進めている様子がうかがえる。

11 本調査は、2024年4月1日から4月26日までの期間で、大同生命保険(株)の契約企業を含む全国の企業経営者を対象とした調査【回答数:8,230社(従業員規模5人以下:3,970社、6~10人:1,526社、11~20人:1,134社、21人以上:1,467社、無回答:133社)】。

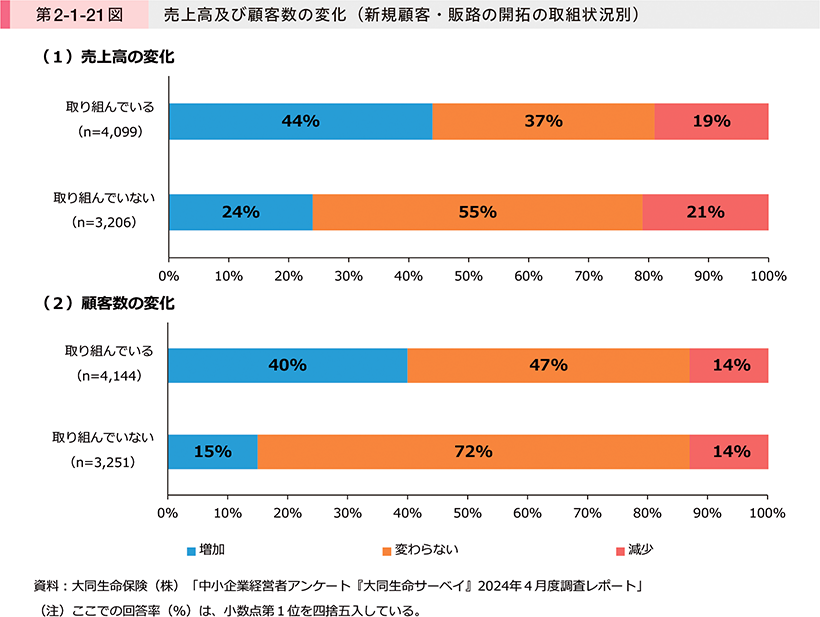

第2-1-21図は、新規顧客・販路の開拓の取組状況別に、売上高及び顧客数の変化について確認したものである。これを見ると、売上高、顧客数のいずれについても、新規顧客・販路の開拓に「取り組んでいる」と回答した事業者の方が、「増加」と回答した割合が高い。

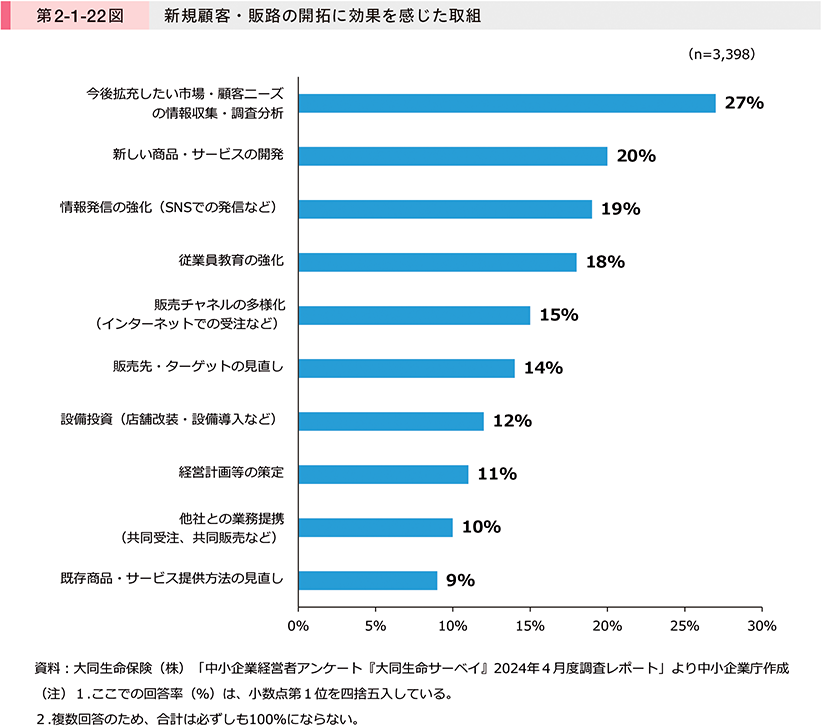

第2-1-22図は、新規顧客・販路の開拓に効果を感じた取組について確認したものである。これを見ると、効果を感じた取組として「今後拡充したい市場・顧客ニーズの情報収集・調査分析」と回答した割合が最も高く、次いで「新しい商品・サービスの開発」、「情報発信の強化(SNSでの発信など)」と続く。新規顧客・販路の開拓に向けては、これらに取り組むことが重要であると考えられる。

第2-1-22図において、新規顧客・販路の開拓に向けては、「今後拡充したい市場・顧客ニーズの情報収集・調査分析」、「新しい商品・サービスの開発」、「情報発信の強化(SNSでの発信など)」の回答割合が上位となっており、これらに取り組むことが重要である可能性を示した。そこで、ここからはそれぞれの取組が新規顧客の獲得に与える影響について確認する。

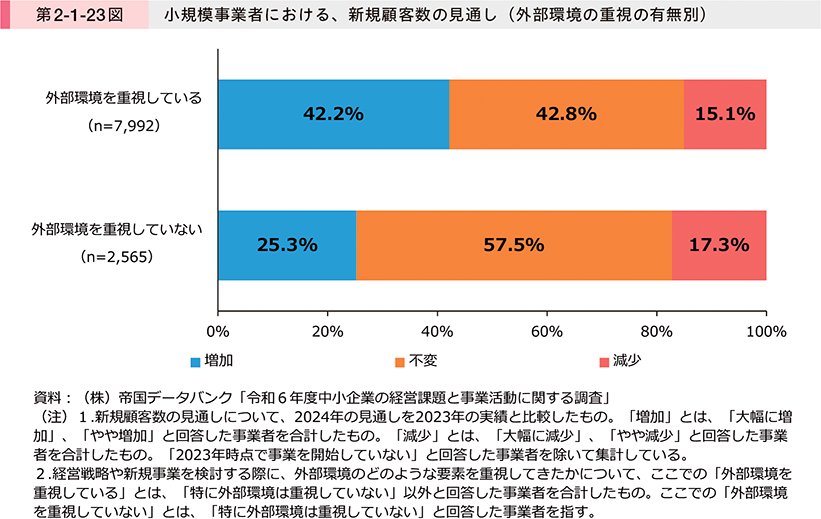

まず、市場・顧客ニーズなどの外部環境の分析が、新規顧客の獲得に与える影響について確認する。第2-1-23図は、経営戦略や新規事業を検討する際における、外部環境の重視の有無別に、小規模事業者の新規顧客数の見通しを確認したものである。これを見ると、「外部環境を重視していない」事業者と比較して、「外部環境を重視している」事業者の方が、新規顧客数の見通しが「増加」と回答した割合が高い。新規顧客の獲得に当たっては、競合他社の動向や市場・顧客ニーズなどの外部環境を把握することが重要である可能性が示唆される。

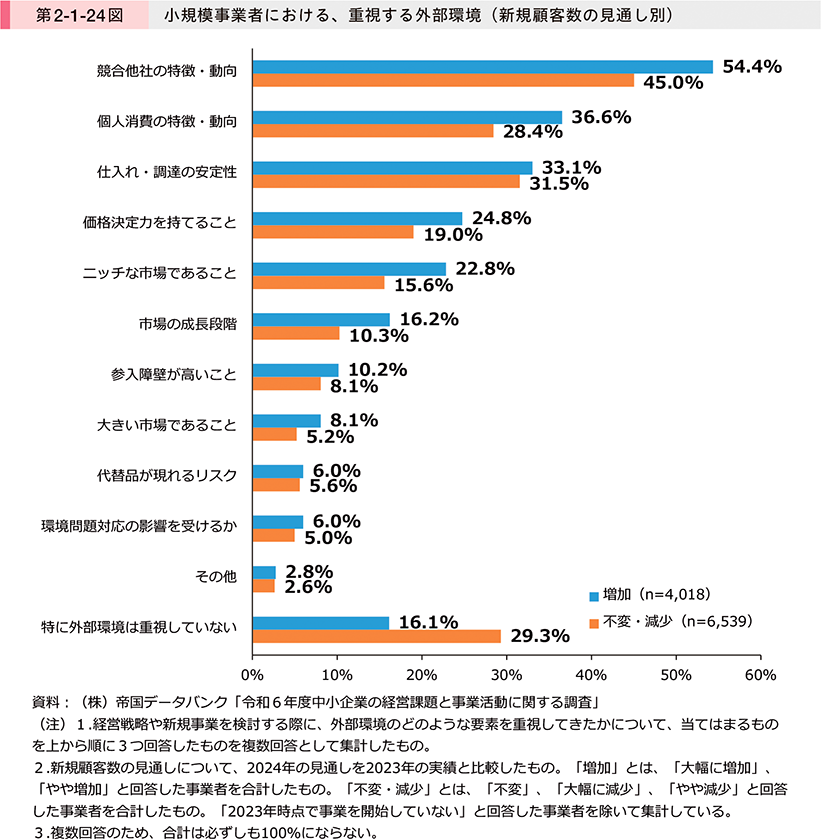

第2-1-24図は、新規顧客数の見通し別に、小規模事業者における、経営戦略や新規事業を検討する際に重視する外部環境を確認したものである。これを見ると、新規顧客数の見通しが「不変・減少」の事業者と比較して、「増加」の事業者の方が、いずれの外部環境についても回答割合が高く、特に「競合他社の特徴・動向」、「個人消費の特徴・動向」、「ニッチな市場であること」と回答した割合の差が比較的大きい。小規模事業者が新規顧客を獲得する上では、これらの外部環境を意識して取り組むことが重要である可能性が示唆される。

次に、新しい製品・商品・サービスの開発が、新規顧客の獲得に与える影響について確認する。

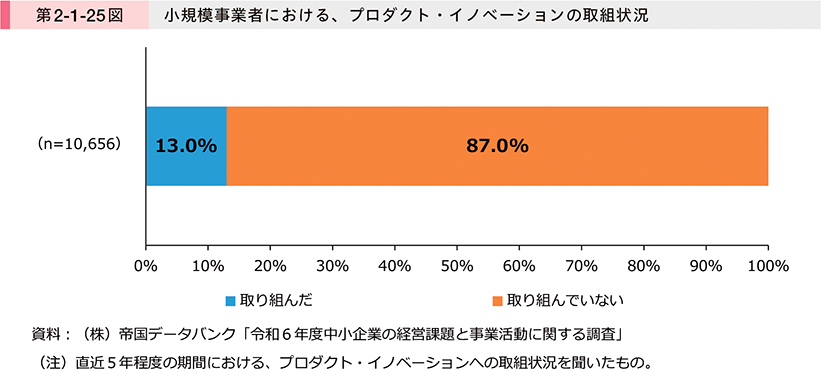

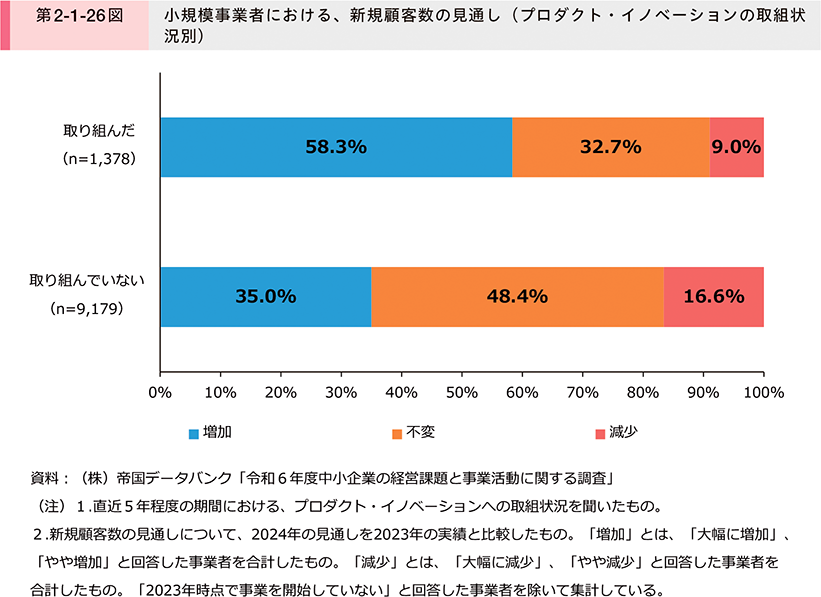

第2-1-25図は、小規模事業者における、プロダクト・イノベーション12の取組状況を確認したものである。これを見ると、プロダクト・イノベーションに「取り組んだ」と回答した割合は1割程度にとどまり、新しい製品・商品・サービスの開発に取り組んでいる小規模事業者は少ないことが分かる。

12 ここでの「プロダクト・イノベーション」とは、「新しい又は改善した製品(サービス)」の開発を指し、以前の製品(サービス)とはかなり異なり、かつ市場に供給されているものを指す。

第2-1-26図は、プロダクト・イノベーションの取組状況別に、小規模事業者における、新規顧客数の見通しを確認したものである。これを見ると、プロダクト・イノベーションに「取り組んでいない」と回答した事業者と比較して、「取り組んだ」と回答した事業者の方が、新規顧客数の見通しが「増加」と回答した割合が高い。このことから、新しい製品・商品・サービスの開発に取り組むことが、新規顧客の獲得につながる可能性が示唆される。

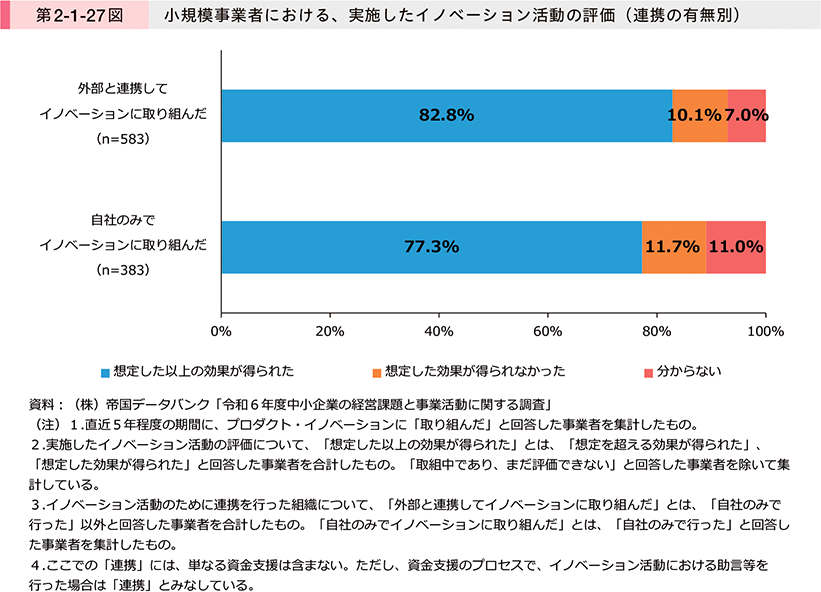

第2-1-27図は、外部の組織との連携の有無別に、小規模事業者における、実施したイノベーション活動の評価を確認したものである。これを見ると、「自社のみでイノベーションに取り組んだ」事業者と比較して、「外部と連携してイノベーションに取り組んだ」事業者の方が、「想定した以上の効果が得られた」と回答した割合が高い。このことから、小規模事業者がイノベーション活動に取り組む上では、支援機関や他社など外部の組織と連携して進めることが効果的である可能性が示唆される。

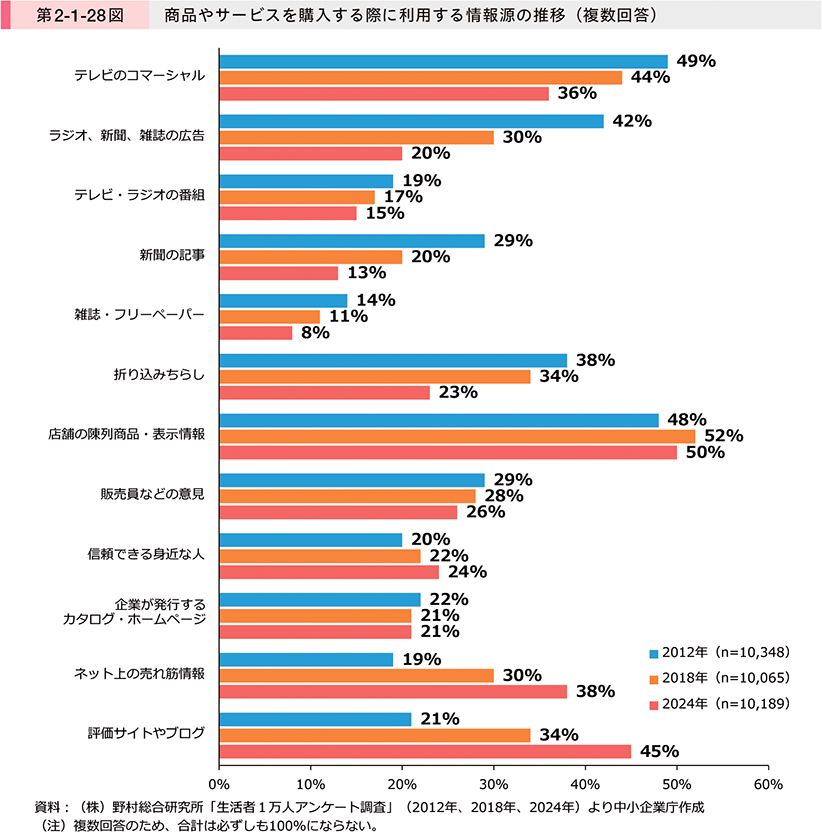

第2-1-28図は、「生活者1万人アンケート調査13」を用いて、一般消費者が商品やサービスを購入する際に利用する情報源の推移を確認したものである。これを見ると、「テレビのコマーシャル」や「ラジオ、新聞、雑誌の広告」など、マス媒体を情報源としている割合は減少傾向にある。一方、「ネット上の売れ筋情報」や「評価サイトやブログ」など、インターネットを使用して情報を収集する割合が高まっている。

13 (株)野村総合研究所「生活者1万人アンケート調査」(2012年、2018年、2024年):(株)野村総合研究所が、全国の満15~79歳の男女個人を対象としたアンケート調査。各年の調査期間は、2012年7月~8月、2018年7月~8月、2024年8月【有効回答数:10,348人(2012年)、10,065人(2018年)、10,189人(2024年)】。

第2-1-28図において、消費者がインターネットを使用して情報を収集する割合が近年高まっていることを確認した。基本計画においても、SNS等のウェブメディアの発達で、小規模事業者の強みを一層いかしやすい環境になっていることを指摘している。最後に、情報発信の強化手段としてのSNSの活用が、新規顧客の獲得に与える影響について確認する。

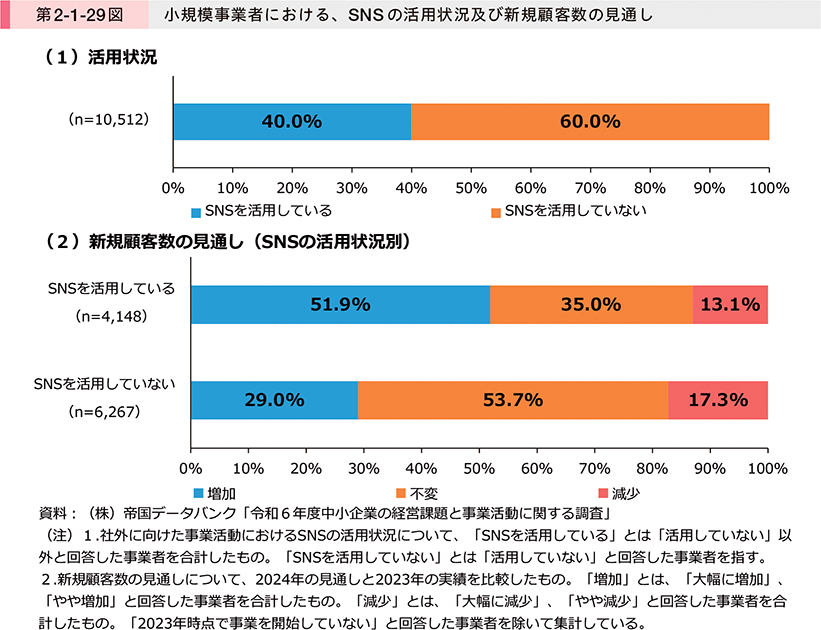

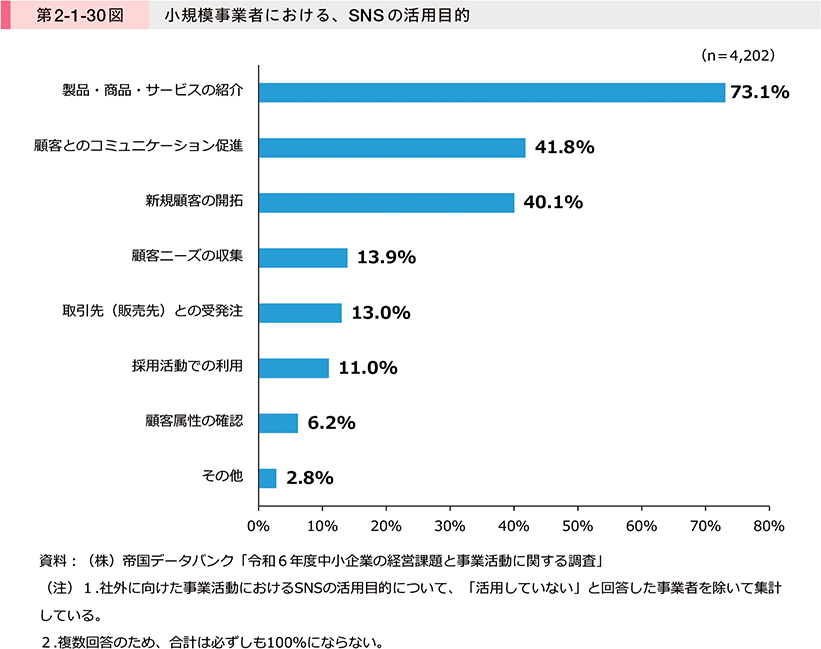

第2-1-29図は、小規模事業者の、社外に向けた事業活動におけるSNS14の活用状況及びSNSの活用状況別に見た新規顧客数の見通しを確認したものである。これを見ると、小規模事業者の4割が事業活動に「SNSを活用している」と回答している。また、SNSの活用状況別に新規顧客数の見通しを見ると、「SNSを活用していない」事業者と比較して、「SNSを活用している」事業者の方が、新規顧客数の見通しについて「増加」と回答した割合が高い。このことから、新規顧客を獲得する上で、SNSの活用が有効であることが示唆される。

14 ここでのSNSとは、ソーシャルネットワーキングサービス(インターネット上でユーザー同士がつながり、情報を共有するためのプラットフォーム)を指し、Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、LINEなどが該当する。

第2-1-30図は、小規模事業者の、社外に向けた事業活動におけるSNSの活用目的を確認したものである。これを見ると、「製品・商品・サービスの紹介」、「顧客とのコミュニケーション促進」、「新規顧客の開拓」など、幅広い目的で活用されていることが確認でき、対面でのやり取りが困難な遠隔地の顧客や、潜在的な顧客とつながる手段として、SNSが効果を発揮している可能性が考えられる。

ここまで、小規模事業者における、新規顧客を獲得する取組や新たな販路を開拓する取組とその効果について確認した。新規顧客の獲得に向けては、製品・商品・サービスに関して、競合他社との差別化を意識することが重要であることを示した。その上で、今後拡充したい市場・顧客ニーズの情報収集・調査分析を行うこと、新たな顧客層にアプローチするための製品・商品・サービスの開発を行うこと、定めた顧客層に対する効果的な情報発信を強化することが重要である可能性を示した。以下では、様々な角度から新たな製品・商品・サービスを生み出し、情報発信を強化することで新規顧客や高付加価値の受注を獲得している企業の事例を紹介する。

事例2-1-4は、顧客数の減少により地域の伝統産業が失われる危機にあった状況から、現代に合わせた商品の開発や新たな顧客に向けた情報発信を行うことで、顧客数と売上げの増加につなげ、伝統産業を次世代につないでいる企業の事例を紹介する。

事例2-1-5は、人口減少が続く地域において、顧客の多くを地元住民が占め、売上げが減少傾向にあった泡盛の販路拡大のため、SNSによる情報発信とEC販売・地元事業者と連携したサービスにより、全国から顧客を獲得している企業の事例を紹介する。

事例2-1-6は、地域の町工場が減少していく中、事業者同士が連携し、付加価値の高い受注を獲得することで、新たな販路を開拓している事例を紹介する。

事例2-1-4 株式会社こしき

地域の伝統を維持するため、新商品の開発や販路の開拓を行い、新たな顧客層にアプローチしている企業

所在地 宮城県大崎市

従業員数 3名

資本金 300万円

事業内容 その他の小売業

▶鳴子温泉の過疎化が進み、伝統工芸品・鳴子こけしの売上げが減少

宮城県大崎市の株式会社こしきは、「桜井こけし店」の名称で伝統工芸品の鳴子こけしの製作・販売を行う企業である。桜井こけし店は、江戸時代末期から続く、ろくろを用いて木工品の加工を行う木地師(きじし)の家系である櫻井家が営んでおり、現在は櫻井尚道社長(6代目)と父・昭寛氏(5代目)の二人で鳴子こけしを製作している。同社が店舗を構える鳴子温泉は、江戸時代から湯治場として栄えてきたが、2000年頃から過疎化が進み、旅館や店舗が相次いで廃業。それに伴い、観光客数も減少傾向にあった。観光客の減少により、主に土産物として購入されていた鳴子こけしの販売数も低迷し、地域の伝統産業が失われる危機にあった。2014年に家業に入った櫻井社長は、当時から、鳴子こけしの販売単価が安価であること、販路が実店舗のみと限られていたことに課題を感じており、新たな取組を決意した。

▶こけしに先入観のない海外にアプローチし、ターゲット層を絞って現代風にアレンジ

まず、櫻井社長は、自身が事業を引き継いだときのために経営に関する専門知識をつけるべく、行政が実施するビジネスセミナーに参加したほか、地域の商工会議所等に相談しながら、経営戦略や事業計画の策定に努めた。相談の末、販売単価を上げるための取組として「こけし=安価」の先入観がない海外に目を付け、当時日本ブームに沸いていたフランスをターゲットに市場調査を実施。自社のこけしを持参して現地を訪れた際に「こけしの形が複雑」や「伝統的なデザインが現代には合わない」などの意見を受け、海外のニーズに合わせたデザインの商品を開発。2017年にフランスで開催された見本市に出展すると好評を博し、こけしの海外販売に手応えを感じた。海外向け販売では受け入れられる販売単価の調査を行うほか、さらに海外アーティストとのコラボレーションによる創作こけしの製作も手掛けるなど高価格帯の商品も開発し、伝統的なこけしに新たな付加価値をつけていった。

販路拡大の取組としては、ECサイトの開設とSNSの活用、既存商品のリニューアルに注力。ターゲット層を30代後半から40代に設定し、既存商品を活用して、デザインや染料に現代風のアレンジを加えていった。中でも雛祭り用として先々代が考案したこけしひな人形「ひいな」は、柔らかい色合いや優しい雰囲気のデザインに再編。SNSで人気が広まりEC販売の8割を占める主力商品に成長、遠方からの顧客獲得にもつながっている。

▶鳴子こけしが土産物からインテリアに発展。今後はこけしのファンを地域のファンに

櫻井社長の様々な取組により、伝統的な土産物という性質が強かったこけしが現代風のインテリアに発展。顧客層が全国、海外に広がり、EC販売の売上げは開始から7年で成長を続け、今ではECサイトの売上げが同社の総売上高の約3分の1を占める。今後はEC利用客を現地に呼び込み、継続的な関係性を構築していくことを狙い、店舗でのこけし製作体験等の体験型プログラムを構想している。「今後も鳴子こけしのファン、ひいては鳴子温泉のファンを増やすことで、地域活性化に貢献していきたい。現在は原材料であるミズキの入手が困難になっているという問題もある。植樹など、自社にできることで貢献し伝統を次世代に紡いでいきたい」と櫻井社長は語る。

事例2-1-5 やんばる酒造株式会社

地元事業者と連携し、全国に地域の魅力を発信することでファンを獲得し、販路を拡大している企業

所在地 沖縄県大宜味村

従業員数 6名

資本金 2,400万円

事業内容 飲料・たばこ・飼料製造業

▶高齢化と若者の泡盛離れにより地元消費が落ち込む

沖縄県大宜味村のやんばる酒造株式会社は、「地元に根ざした酒造り」をモットーに泡盛を製造販売する企業である。沖縄県には泡盛の酒造所が50社弱存在するが、大半が従業員10名以下の小規模事業者だ。伝統的に沖縄県民には、それぞれ好みの地元産泡盛があり、同社も地元のやんばる地域(大宜味村・国頭村・東村)で生産量の大半が消費されてきた。しかし、全国で最も高齢化率の低い沖縄県にあっても同地区の65歳以上人口は35%超と高齢化が著しく、若者の泡盛離れもあいまって、同社の売上げは減少傾向にあった。そこで、入社直後だった池原文子代表取締役(2013年の入社当時は従業員)は、やんばる地域以外への販路拡大を喫緊の課題と捉えた。

▶地元生産者と連携した商品で会員制定期便サービスを開始

池原代表取締役はまず、SNSで自社の情報を発信した。投稿を重ねるうちに、閲覧者からどこで商品を買えるのかなどの問合せが相次ぎ、遠方の消費者に直接販売する手段がないことを実感。すぐに自社HPとECサイトの立ち上げに着手した。既存のECサイトではユーザーと密なコミュニケーションを取ることができないと考え、新たに自社でサイトを構築した。するとECサイトの開設を聞き付けた地元の農家や食品加工業者などから提案があり、2017年から自社商品以外の取扱いも開始したところ、これが功を奏し、泡盛以外を入口とした顧客の獲得につながった。この自社ECサイトを活用して、顧客とのつながりを更に強固にするため、2019年に新規事業「やんばるもあい」を立ち上げた。もあい(模合)とは沖縄に根付く相互扶助の仕組みで、そこから着想を得た同事業は、会員が会費を支払い、同社からの便りや泡盛、やんばる地域産の生鮮食品を受け取る定期便サービスだ。取り扱う商品はやんばる地域産であることにこだわり、「もあい」の精神から地元生産者への還元も重視している。

▶全国にやんばる地域のファンを増やし、日常的なつながりを生み出す

この「やんばるもあい」とSNSによる情報発信で地域の魅力を伝え、やんばる地域のファンを全国から獲得している。取組開始後、ECサイトを中心とする直販の割合が売上全体の3割程度まで高まっていることに加え、足下では酒類以外の商品の売上げも伸びてきている。「やんばるもあい」の会員は限定クーポンの利用やブログが閲覧できるほか、年1~2回沖縄で開催される同社のイベントにも招待される。イベントには多いときには約30~40人の会員が集まり、提携事業者ら地元住民と交流するが、イベント参加者は長期熟成泡盛など高価格帯の購入に積極的で、泡盛以外の域内消費にも大きく貢献している。また、台風の上陸による航空便欠航で出荷時期を逃してしまったものや傷が付いているものなど、通常では出荷できない農作物が発生した際は、会員へのダイレクトメールとSNSで周知し、購入を呼び掛けている。2023年には台風被害で販売先を失ったマンゴー約600kgを1日で完売した。一連の取組は、やんばる地域と全国のファンをつなぎ、地域への愛着を醸成することで、幅広く持続的な生産者支援にもつながっている。「今後はイベントの回数を増やしたり、地域外で活動したりと、活動の幅を広げることでやんばる地域のファンを増やし、もあいのつながりを広げていきたい」と池原代表取締役は語る。

事例2-1-6 I-OTA合同会社

『仲間まわし』により新たな需要を獲得するプロジェクト型共同受注体

所在地 東京都大田区

従業員数 13名(社員4名含む)

資本金 40万円

事業内容 他に分類されない専門サービス業

▶町工場減少の中、「まとめ発注」への対応に向け、会社を設立

東京都大田区のI-OTA合同会社は、中小企業同士の連携を促進し新たな需要を獲得するプロジェクト型共同受注体である。大田区には中小製造業が約3,500社集積しており、うち約8割は小規模事業者で、各社が専門分野に特化し高い技術力を有することが特長である。しかし、リーマン・ショック以降長引く不況や後継者不足などで町工場が減少傾向にあった。また、発注側の大手製造業は間接部門である購買部を縮小し、単品部品の調達でなくユニットや完成品を「まとめ発注」する動きが進み、中小企業単独では受注できないような納品条件の案件が増加。これらのニーズに対応し売上げを確保するには、中小製造業同士が連携して付加価値の高い「まとめ発注」に対応することが地域全体の課題であった。こうした中、大田区の実証事業をきっかけに地域の中小製造業の有志3社が立ち上がり、2018年にI-OTA合同会社を設立し、課題解決の取組を進めた。

▶企業同士が連携した「仲間まわし」で効率的な受注獲得を目指す

同社が注目したのは、大田区で古くから根付いていた企業同士が連携してものづくりをする「仲間まわし」の文化だ。必要な技術を持った工場探しとワンストップで完成までを求めているメーカーに対し、同社が営業窓口となり受注し、つながりのある中小企業が連携して対応することで失注を防ぎ、開発段階から完成品の製造までを手掛ける付加価値の高い仕事の獲得を目指した。同社が地域の町工場に参加を呼びかけた結果、参画企業は2023年で80社ほどに増加。このうち数社が対応窓口となる「ハブ企業」として顧客との交渉や工程の分割を担当し、案件ごとに複数の企業が必要な機能を持ち寄ってグループを構成する受注体制を構築した。同社を中心に営業活動も精力的に推進した結果、徐々に受注に成功する案件も増加していった。確かな手応えを感じた同社は「仲間まわし」をデジタル化し、更なる受注拡大を図り、2023年8月にWeb受発注マッチングプラットフォームを活用した受注を開始。発注側はアイデア段階から案件を書き込むことができ、対応するハブ企業は、メッセージ機能や進捗管理機能により、多数の参画企業とリアルタイムかつ効率的に情報を共有することができるようになった。

▶相談案件は累計500件超。全国の町工場と連携し、「ハブ企業」の参加を拡大へ

一連の取組が反響を呼び、足下、毎日1、2件の引き合いがあり、相談案件は累計500件を超え、付加価値の高い「まとめ発注」の受注数も増加している。契約内容も高度化しており、海外案件、医療関連や半導体関連など特に高い技術を求められる案件の受注獲得にも成功。加えて、これまで無償で対応していた相談や見積もり段階においても、参画企業が持つ知見や技術力をいかして付加価値の高い提案ができるようになったことで、アドバイザリー契約を締結し有償化することができた。同社に連日多くの相談が来ていることから、今後は全国各地の企業グループと連携し、対応窓口となるハブ企業を増やしていく方針だ。「デジタル技術を活用し、全国にある町工場と連携しながら技術力を高めて仕事を増やしていきたい」と國廣愛彦代表、西村修代表は語る。

3.経営管理の強化

ここまでは、小規模事業者の売上げの拡大につながる差別化の取組、新規顧客を獲得する取組、販路を拡大する取組について分析してきた。小規模事業者が売上げや利益を拡大し持続的発展を遂げるためには、自社の限りある経営資源を適切に管理することも重要となる。そこで、ここでは経営管理の強化について、とりわけ小規模事業者にとって重要な取組と考えられる「人材の確保・定着」、「価格転嫁・適切な価格設定」、労働生産性向上に向けた「DX・デジタル化」に注目し、小規模事業者が直面する課題やそれらに対応するための取組を確認していく。

①人材の確保・定着

まず、小規模事業者の人材の確保について確認する。

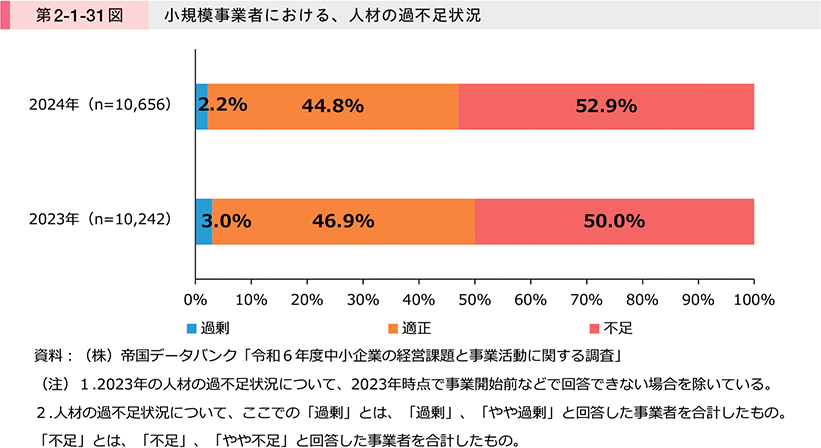

第2-1-31図は、小規模事業者における、人材の過不足状況を確認したものである。これを見ると、「2023年」と比較して、足下の「2024年」は、「不足」と回答した事業者の割合が若干高くなっている。

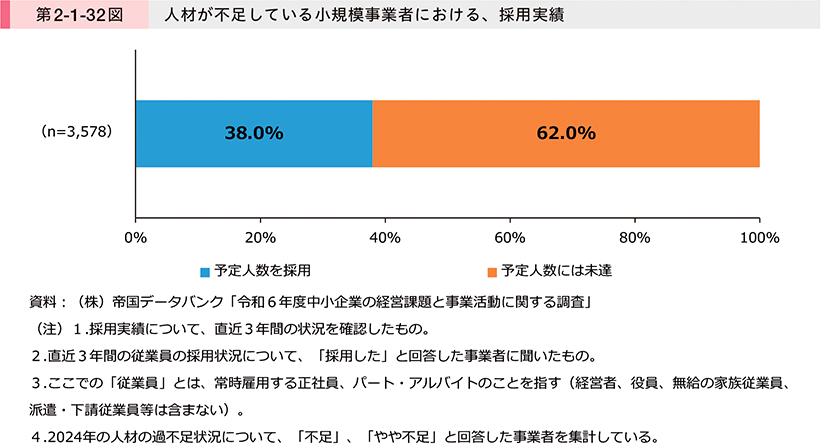

第2-1-32図は、人材が不足していると回答した小規模事業者における、直近3年間の人材の採用実績を確認したものである。これを見ると、人材が不足している小規模事業者の約6割が「予定人数には未達」と回答している。

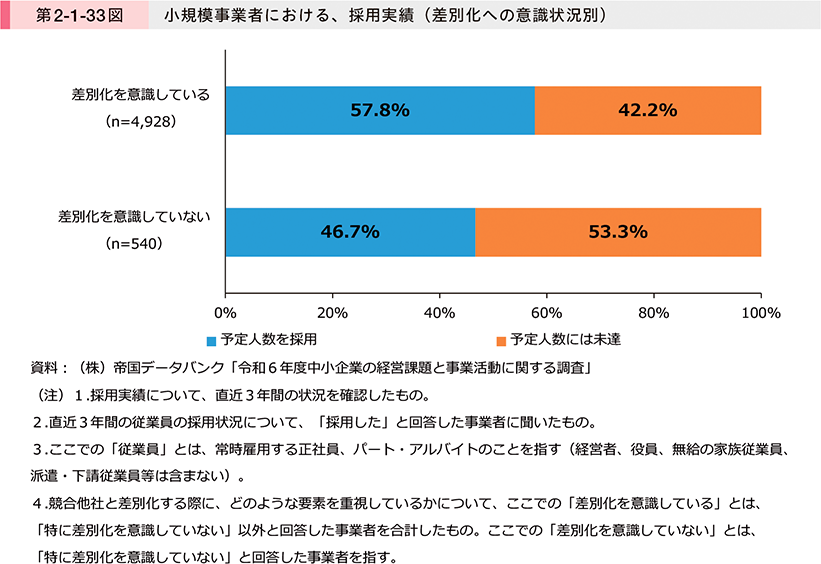

第2-1-33図は、製品・商品・サービスにおける、競合他社に対する差別化への意識状況別に、小規模事業者における、採用実績を確認したものである。これを見ると、「差別化を意識していない」事業者と比較して、「差別化を意識している」事業者の方が、直近3年間の人材の採用実績について「予定人数を採用」と回答した割合が高い。このことから、競合他社に対して、製品・商品・サービスの差別化を意識していることが、人材の確保につながっている可能性が示唆される。

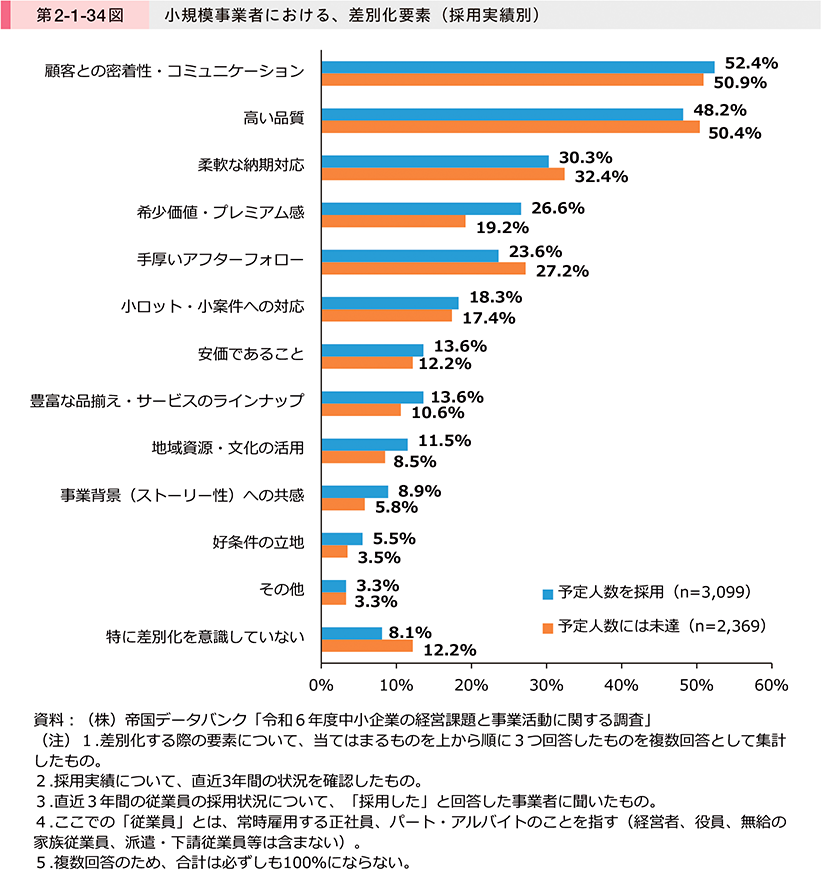

第2-1-34図は、人材の採用実績別に、小規模事業者における、製品・商品・サービスの差別化要素を確認したものである。これを見ると、採用実績が「予定人数には未達」の事業者と比較して、「予定人数を採用」と回答した事業者の方が、「希少価値・プレミアム感」、「事業背景(ストーリー性)への共感」、「地域資源・文化の活用」などと回答した割合が高い。このことから、これらを自社の強みとして伸長させることで、強みに共感する人材の獲得につながる可能性が示唆される。

製品・商品・サービスの販路の拡大同様、人材の確保においても、自社の強みを社外に積極的に発信することで、幅広い人材に認知してもらう必要がある。

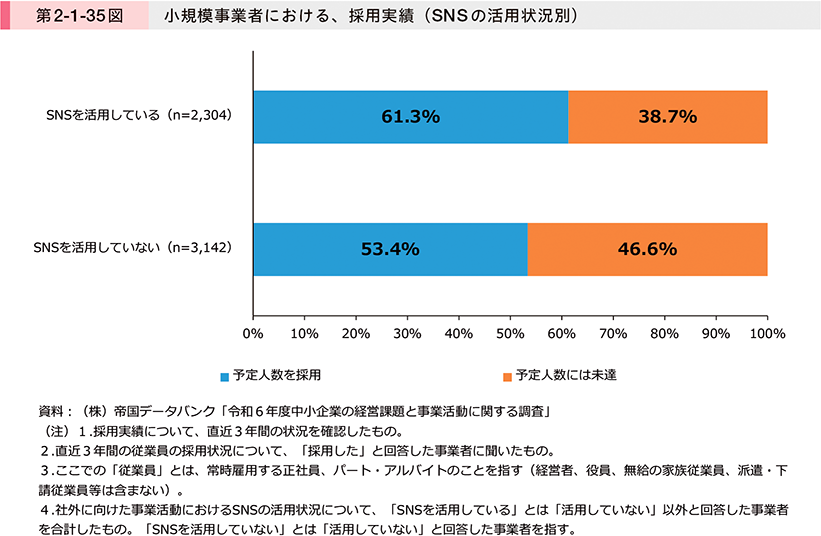

第2-1-35図は、社外に向けた事業活動におけるSNSの活用状況別に、小規模事業者の採用実績を確認したものである。これを見ると、「SNSを活用していない」と回答した事業者と比較して、「SNSを活用している」と回答した事業者の方が、「予定人数を採用」と回答した割合が高い。このことから、小規模事業者がSNSで自社の取組や魅力を積極的に発信することで、採用につながる可能性が示唆される。

次に、人材の定着について確認する。

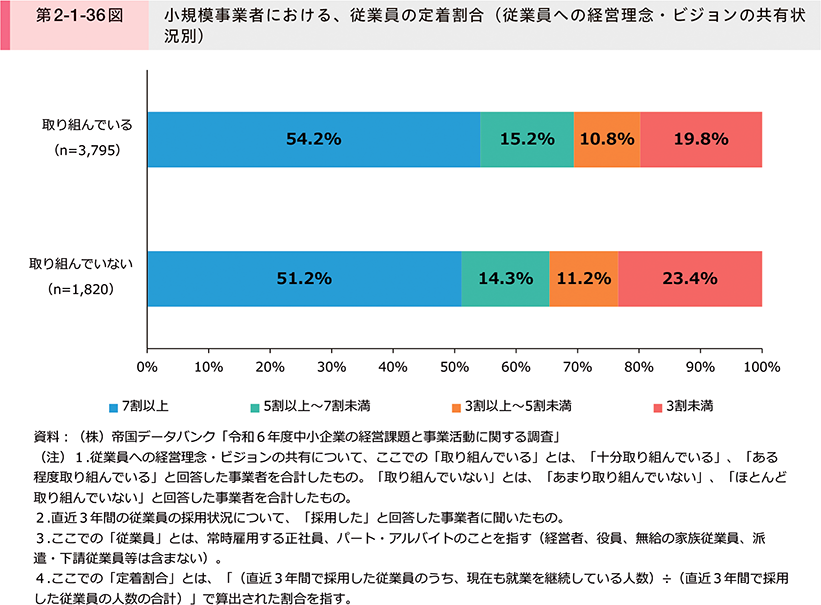

第2-1-36図は、従業員への経営理念・ビジョンの共有状況別に、小規模事業者における、従業員の定着割合を確認したものである。これを見ると、従業員への経営理念・ビジョンの共有に「取り組んでいない」事業者と比較して、「取り組んでいる」事業者の方が、従業員の定着率が若干高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、小規模事業者においても、経営者又は経営陣が従業員に対し、自社が大切にしていること、進むべき方向性や在りたい姿等を明確に示すことで、従業員エンゲージメントが向上し、定着につながる可能性が示唆される。

次に、人材の確保・定着に向けた働き方に関する取組について確認する。

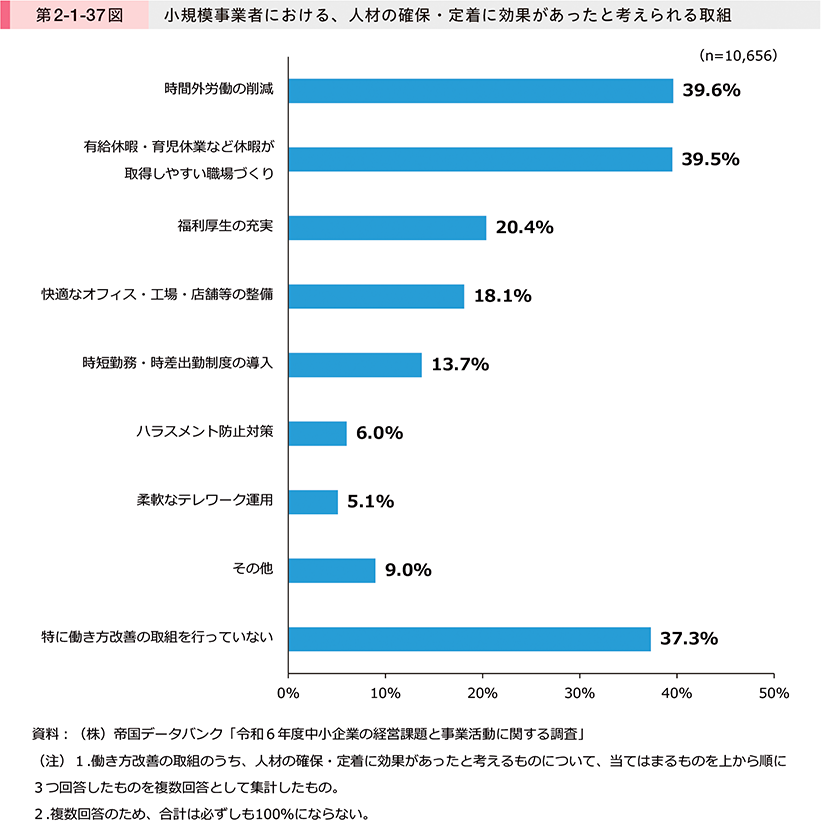

第2-1-37図は、小規模事業者における、人材の確保・定着に効果があったと考えられる取組を確認したものである。これを見ると、約4割の事業者が「特に働き方改善の取組を行っていない」と回答している。一方、人材の確保・定着に効果があった取組として、「時間外労働の削減」、「有給休暇・育児休業など休暇が取得しやすい職場づくり」と回答した割合が高い。この調査結果から一概にはいえないが、これらの職場環境の改善に取り組むことが、人材の確保・定着につながる可能性が考えられる。

人的リソースの確保においては、副業人材の活用も一つの方法として考えられる。

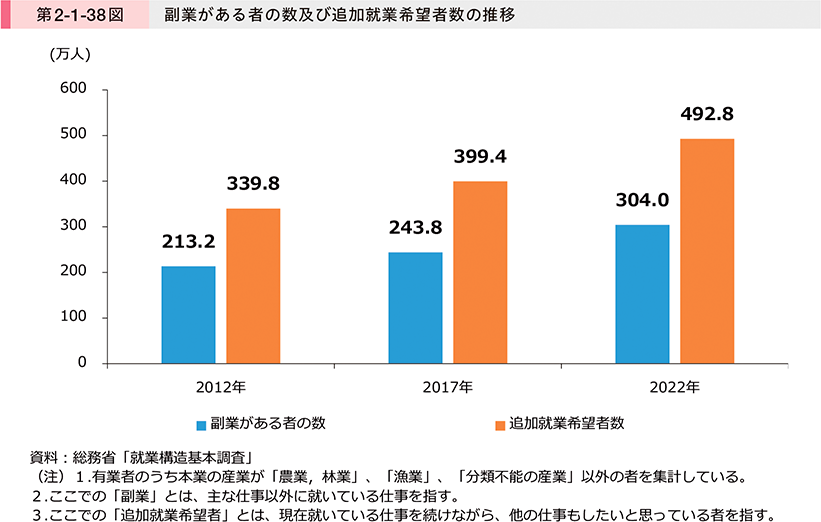

第2-1-38図は、副業がある者の数及び追加就業希望者数の推移を確認したものである。これを見ると、2012年から2022年にかけて「副業がある者の数」、「追加就業希望者数」共に増加傾向にあることが分かる。

中小企業白書(2021)では、単一の企業のみに属さず、複数の企業に属して仕事に携わる副業や兼業などの柔軟な働き方に関心が高まっており、副業や兼業の人材を受け入れるメリットには人材不足解消のほか、自社の人材とは異なる価値を提供する人材を登用できることなどがあると示している15。そこで、ここでは小規模事業者における、副業・兼業人材16の活用の実態を確認する。

15 2021年版中小企業白書第1部第1章第3節では、兼業者・副業者を受け入れるメリットについて確認したところ、「多様な人材を確保できる」と回答した企業の割合が最も高く、次いで「自社では培えない経験・知識が得られる」、「すばやく人手不足が解消できる」と回答した割合が高いことを指摘している。

16 ここでの「副業・兼業人材」とは、他企業に勤める正社員で業務後や休日等の空き時間を使って別の仕事を行う人材を指す。

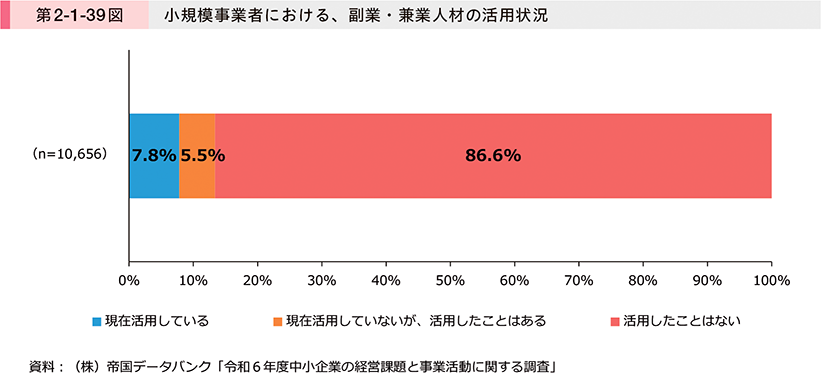

第2-1-39図は、小規模事業者における、副業・兼業人材の活用状況を確認したものである。これを見ると、副業・兼業人材を「現在活用している」と回答した割合は1割未満にとどまっており、約9割の事業者が全く活用したことがない様子が見て取れる。

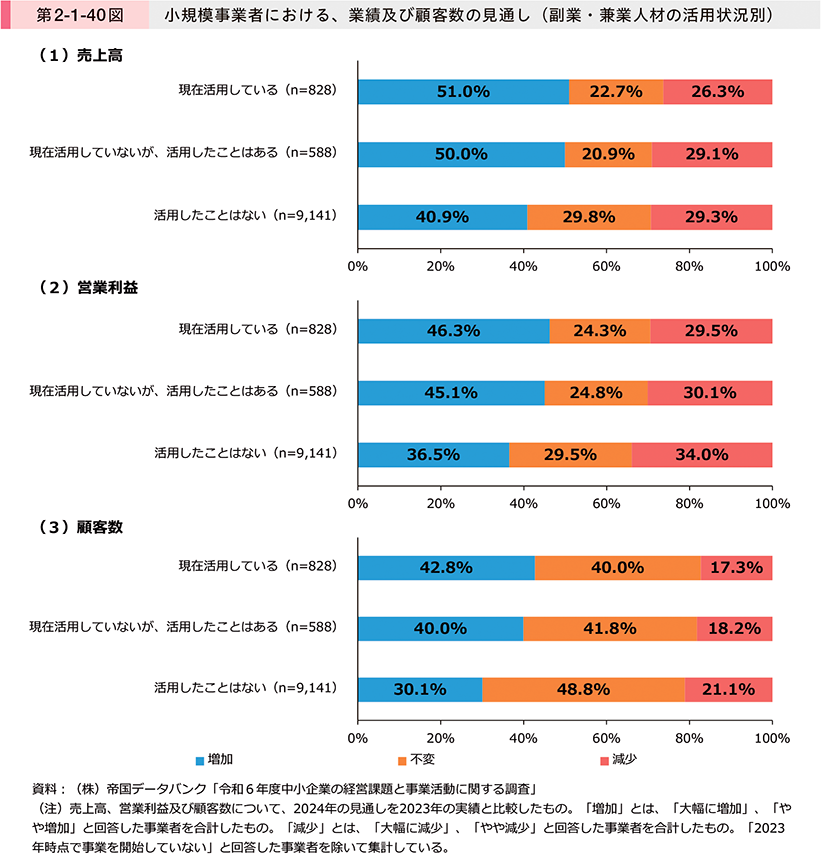

第2-1-40図は、副業・兼業人材の活用状況別に、小規模事業者における、業績及び顧客数の見通しを確認したものである。これを見ると、副業・兼業人材を「活用したことはない」と回答した事業者と比較して、「現在活用している」又は「現在活用していないが、活用したことはある」と回答した事業者の方が、売上高、営業利益及び顧客数のそれぞれにおいて、「増加」と回答した割合が高い。このことから、小規模事業者においても、副業・兼業人材の活用は、継続的な活用に加えて、一時的な活用であっても、業績や集客力の向上に対して一定の効果がある可能性が示唆される。

ここまで、小規模事業者における、人材の確保・定着に向けた取組と効果を確認した。小規模事業者においても人材不足が進行している中、他社と差別化する強みを持っている事業者や、自社の取組や魅力を社外に発信している事業者、従業員とビジョンを共有できている事業者は、比較的人材を確保できている傾向にあることを確認した。さらに、人材不足の状況においては、自社の既存の人材とは異なる価値の提供を期待できる副業・兼業人材の活用が人的リソースの補完につながるほか、業績や集客力の向上につながる可能性も示した。

事例2-1-7は、社内の人的リソースが不足していた中、副業・兼業人材を活用することで新規事業を進め、売上げの拡大につなげている企業の事例を紹介する。

事例2-1-8は、外部環境が激変する中、同業者と経営資源を集約し、効率化することで人材不足に対応し、持続的発展につなげている企業の事例を紹介する。

事例2-1-7 ミノル製作所株式会社

不足していた社内の人的リソースを、副業・兼業人材を活用することで補い、売上拡大につなげている企業

所在地 新潟県燕市

従業員数 4名

資本金 500万円

事業内容 金属製品製造業

▶限られた販路への依存脱却に向け、自社製品を開発するも売上げは伸びず

新潟県燕市のミノル製作所株式会社は、金属をへらで押しながら伸ばして成形する「へら絞り」をコア技術に金属加工を行う企業である。フライパンの本体のみのような厨房用品の中間品を製造しており、売上高約3,000万円の100%が受託加工だった。ところが感染症の感染拡大に伴い受託先からの受注が激減したことで売上高が半減。特定の取引先に依存するリスクを分散するため、へら絞り加工技術を活用して一般消費者向けにキャンプ用品を開発・販売した。「良いものを作れば売れる」と期待し、たき火の道具や器、スキレットなどの商品を開発したが販売数は低迷。製品の質には自信があったため、問題は販売方法にあると本多貴之社長は考えた。しかし、少人数で運営している同社では販路開拓に取り組む人材が不足しており、十分な時間を掛けることができなかった。新商品開発や販路開拓を行える専門人材の確保が課題だった。

▶副業・兼業人材を3名採用し、第三者目線を取り入れて新商品を開発

本多社長が着目したのは、本業のほか、勤務時間外に他社の業務を請け負う「副業・兼業人材」の活用だ。燕市が実施する「地域の人事部@燕」を運営する株式会社つばめいとに相談し、副業・兼業人材とのマッチングを進めた。マッチングはオンライン形式で本多社長が現状や困り事をプレゼン。解決策を提案したデザイナー、企画マーケター、インフルエンサーの3名全員を採用した。採用した3名は個別に毎月1回の対面会議と3回程度のオンライン会議に参加。本多社長や社員と一緒に意見を出し、商品開発や販売方法の改善に取り組んだ。会議の中で「オープンファクトリーを実施している同社に訪れる人々が、商品を実際手に取れる機会を作るべきでは」との声が上がり、工場に隣接した店舗の設置を構想。取り扱う商品は専門的なキャンプ用品ではなく、一般家庭で広く使用できる酒器やタンブラー類とした。商品開発や店舗デザイン、カタログ作成などの情報発信方法について社員と副業・兼業人材が主体的に進めた。同社の技術をどういかすかといった話題では、副業・兼業人材ならではの第三者目線が検討に役立った。また、単なる専門的なスペック表になりがちな商品カタログも、利用シーンを分かりやすく掲載するなどユーザー目線を心掛けた。「もともと自分が単独で決断することが多く、事業について社員と会議をすることはほぼなかったが、社員が主体的に事業と向き合える場を作れた」と本多社長は話す。そして2024年5月に店舗を開店。ほぼゼロに近かったBtoCの売上げは、足下では売上高全体の5%程度まで増加している。

▶副業・兼業人材を活用し新事業へのノウハウやスキルを補完。社員の主体性も向上し、売上げが拡大

副業・兼業人材の活用は、新分野進出の際に同社に欠けていた知見やスキル、県外からの情報などを補完することができ、効果的な新事業の展開につながっている。また、定期的に会議を行うようになったことで、社員が事業に対して主体的に関わる機会が増え、社員と副業・兼業人材の相乗効果も生まれている。その結果、感染症の拡大下で低迷していた同社の売上高は、2024年11月期で約4,400万円と拡大基調。今後も外部からの視点をいかしてインバウンド客を取り込む事業を構想している。「自分とは異なる立場や専門分野からの意見はとても重要で貴重。今後、チャンスがあれば更に副業・兼業人材を活用し、事業を拡大していきたい」と本多社長は語る。

事例2-1-8 株式会社菊陽タクシー

同業者と経営資源を集約することで外部環境の変化を乗り越え、人材不足に対応し、持続的発展する企業

所在地 熊本県菊陽町

従業員数 18名

資本金 300万円

事業内容 道路旅客運送業

▶タクシーの慢性的な不足で機会損失が発生

熊本県菊陽町の株式会社菊陽タクシーは菊陽町周辺でタクシー事業を営む企業である。事業エリアである菊陽町周辺には2000年代初頭から半導体関連の企業が拠点を構え、2021年に台湾積体電路製造股份有限公司(TSMC)の菊陽町進出が発表されると人流は更に活発化。買い物や通院等に利用していた高齢者等の地域住民の利用に加え、出張者等のビジネス利用が急増し、タクシー需要は活況を呈している。好景気に沸く一方で、周辺の道路では深刻な渋滞が常態化。一回当たりの送迎に時間が掛かることでタクシー台数は慢性的に不足し、「せっかく電話をもらっても対応しきれずに断っていた状況だった」と藤本剛社長は振り返る。

▶グループ化により事業を集約することで機会損失を低減。効率的な組織体制への移行で人材不足にも対応

機会損失を防ぐべく、同社は2012年に同業の株式会社熊本キャブをM&Aで譲り受けたのを皮切りに、2018年に株式会社植木キャブ、2022年に株式会社大衆タクシーをグループ化。12台だった車両数は、同社を含むグループ4社全体で約120台と大きく増加した。グループ全社で配車システムを統合してタクシーの運行状況を一元管理することで、利用者からの配車依頼への対応力が劇的に向上し、機会損失の減少を実現した。グループ化は人材面の課題解決にもつながった。同社グループでは、各社がバックオフィス職員を抱え、4社合わせて20名ほどで切り盛りしていた。菊陽町周辺では大企業の工場立地により賃金相場が上昇したことで人材確保が難しく、特に、利用者からの電話対応や配車手配を担当するバックオフィスの職員は、深夜勤務など労働条件が厳しいこともあり、確保に苦戦していた。2018年頃からは、年齢などを理由にバックオフィス職員の退職が発生したことで、藤本社長自らが電話対応をせざるを得ない状態に陥っていた。退職で不足したリソースを新規採用で補填することが難しいと考えた藤本社長は、同社にグループ全社の事務業務を集約化。これにより、現在では従来の半分程度の職員で運用できる組織体制への移行に成功している。

▶地域の「足」として更なる効率化を進める

グループ会社とのシナジーにより、売上高の成長、効率的な組織運営による人材不足への対応が実現された。さらに、このグループ化は同社だけではなく、地域にも恩恵をもたらしている。タクシー台数の増加により生じたリソースを路線バスが廃線した地域へ乗合タクシーとして提供するなど、収益目的だけではないエッセンシャルサービスにも積極的に取り組んでいる。さらに、同社が従来から注力してきた高齢者対応の乗務員研修や接客マニュアルをグループ企業に展開することで、サービス品質の向上にもつながった。藤本社長は更なる効率化の取組にも意欲的だ。バックオフィスの職員とドライバーの負担になっている業務の効率化策として、デジタル技術を活用した「アルコールチェックと免許証所持の遠隔確認システム」、「GPSとタクシーメーターの連携による自動日報作成システム」の導入の検討に着手しているという。「これからも地域の『足』として利便性の向上に努めていきたい」と藤本社長は語る。

②価格転嫁・適切な価格設定

次に、小規模事業者の価格転嫁・適切な価格設定について確認していく。

中小企業白書(2024)では、価格転嫁の促進のために価格交渉力を高めていく上で、「商品別、製品別の原価構成(材料費、加工費、管理費、粗利等)の把握」などの事前準備に取り組むことが重要であることを示している17。

17 詳細については、2024年版中小企業白書第1部第4章第3節を参照。

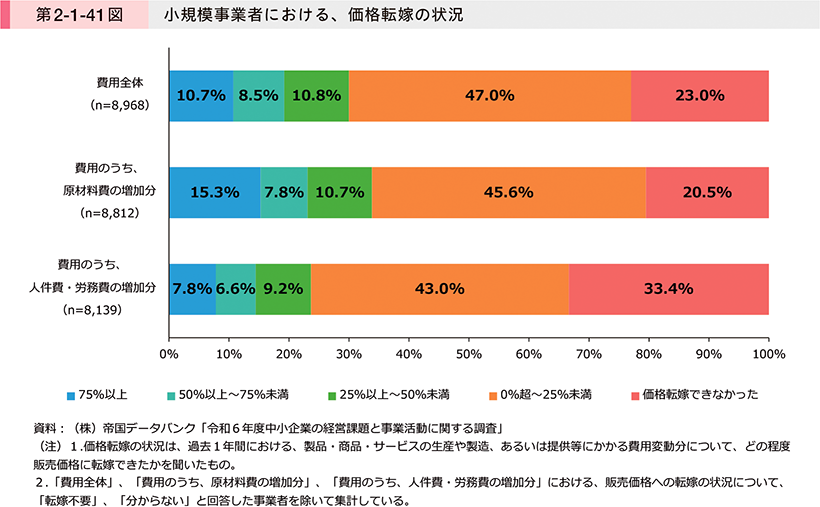

第2-1-41図は、小規模事業者における、価格転嫁の状況を確認したものである。これを見ると、「費用全体」、「費用のうち、原材料費の増加分」、「費用のうち、人件費・労務費の増加分」のそれぞれについて、「0%超~25%未満」の回答割合が最も高い。また、「費用全体」について、費用の増加分の50%以上を販売価格に転嫁できている割合は2割程度にとどまる。このことから、物価高や最低賃金の上昇等による費用増加が小規模事業者の経営を圧迫している様子がうかがえる。

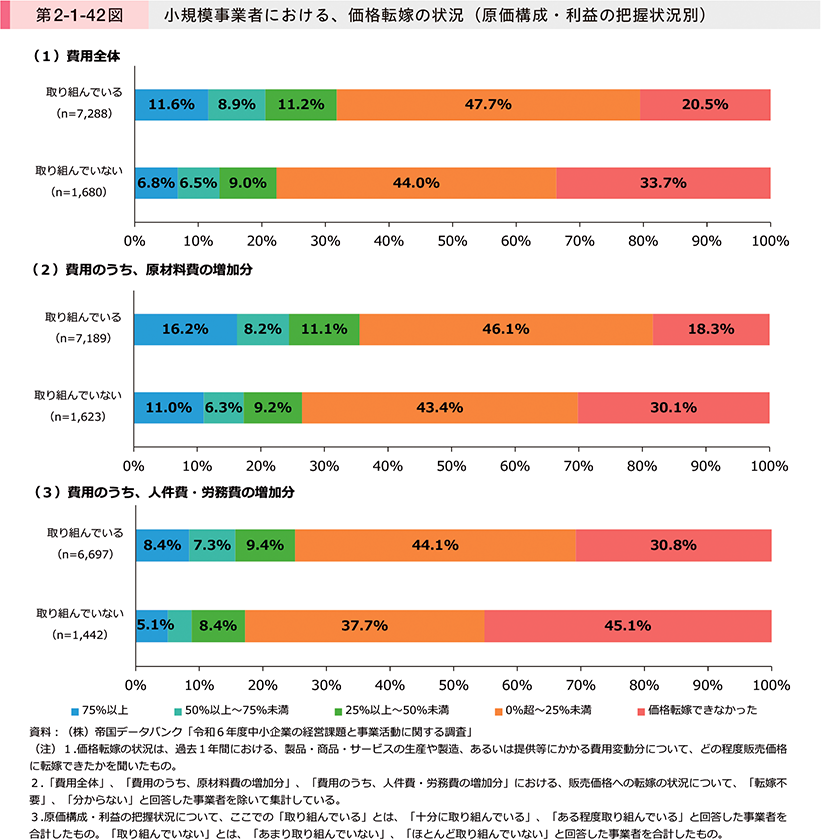

第2-1-42図は、製品・商品・サービスの原価構成・利益の把握状況別に、小規模事業者における、価格転嫁の状況を確認したものである。これを見ると、原価構成・利益の把握に「取り組んでいない」と回答した事業者と比較して、「取り組んでいる」と回答した事業者の方が、「費用全体」、「費用のうち、原材料費の増加分」、「費用のうち、人件費・労務費の増加分」のそれぞれにおいて、費用増加分の50%以上を転嫁できたと回答した割合が高い。このことから、自社の原価構成や利益を把握し、物価や人件費の上昇が自社の利益をどの程度圧迫するのかについて確認しつつ、これらの根拠をもって価格交渉・適切な価格設定等を行っていくことが重要である可能性が示唆される。

原価構成・利益の把握が重要である一方で、人材が限られている小規模事業者は、日々の業務に追われ、経理事務にまで手が回らない状況が想定される。そこで、ここでは小規模事業者における原価構成・利益の把握に向けた経理事務の体制や実施状況について確認する。

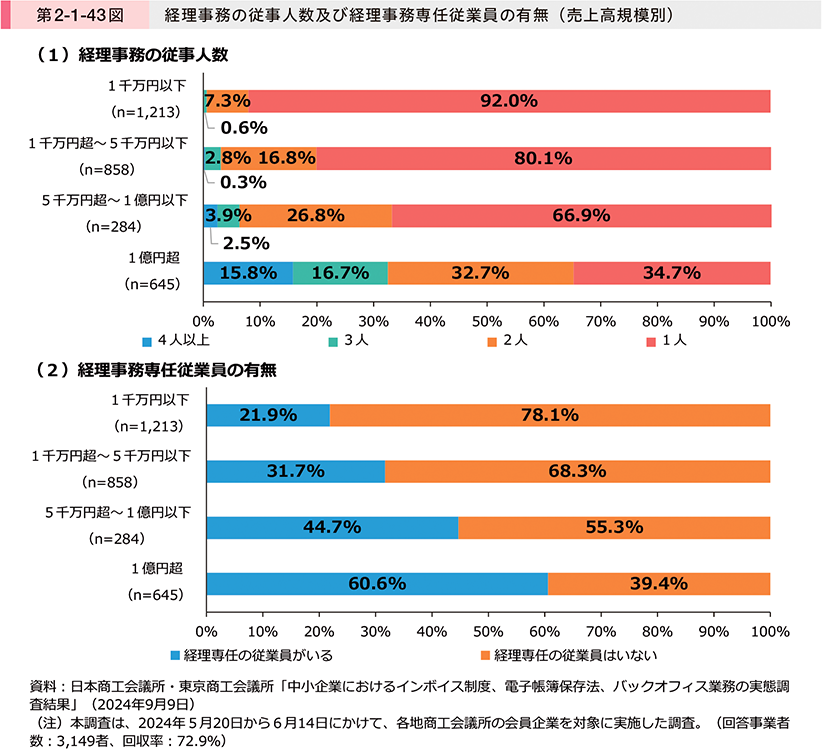

第2-1-43図は、売上高規模別に、経理事務の従事人数及び経理事務専任従業員の有無を確認したものである。これを見ると、売上高規模が小さい事業者ほど、経理事務の従事人数が「1人」と回答した割合が高くなっている。また、売上高「1千万円以下」の事業者では、約9割が経理事務の従事人数が「1人」と回答しているほか、約8割が「経理専任の従業員はいない」と回答している。

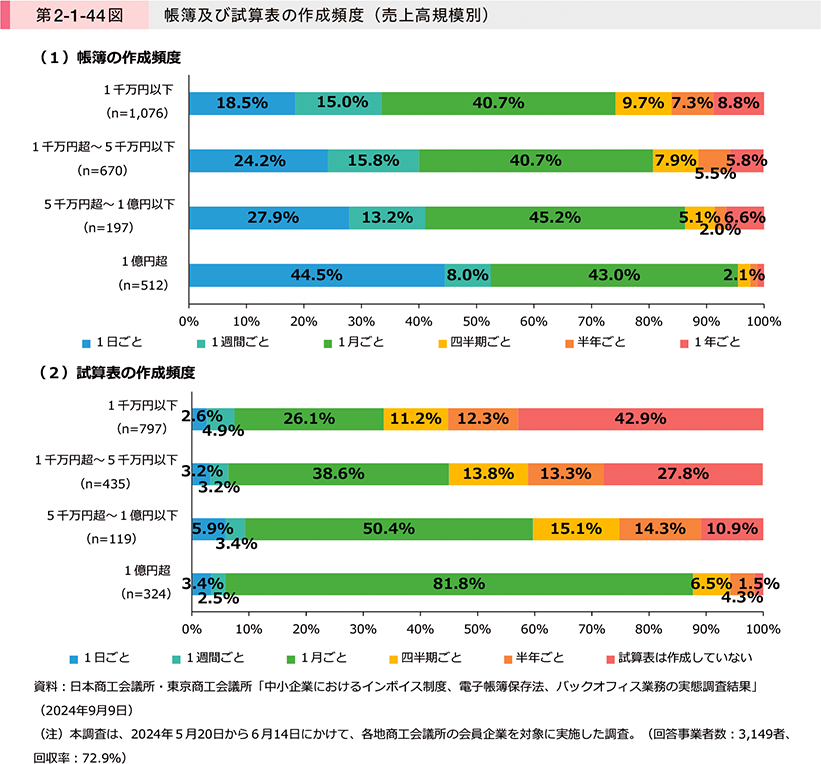

第2-1-44図は、売上高規模別に、帳簿及び試算表の作成頻度を確認したものである。これを見ると、売上高規模が小さくなるほど、帳簿の作成頻度が「四半期ごと」、「半年ごと」又は「1年ごと」と回答した割合が高く、特に売上高「1千万円以下」の事業者における約3割が、毎月帳簿を作成していない様子がうかがえる。また、試算表の作成においても、売上高規模が小さくなるほど、「試算表は作成していない」と回答した割合が高いことが分かる。

ここまで、小規模事業者における価格転嫁について確認した。小規模事業者において、自社の原価構成や利益を把握し、物価や人件費の上昇が自社の利益をどの程度圧迫するのかについて確認しつつ、これらの根拠をもって価格交渉・適切な価格設定を行っていくことが重要である可能性を示した。一方で、人材が限られる小規模事業者においては、帳簿作成などの経理事務に取り組む頻度が低い様子がうかがえた。経理事務に充てられるリソースが少ない小規模事業者においても、持続的発展を遂げるためには、こまめな経理事務を行うことで、原価や利益を適切に把握し、利益を確保することが重要である。

事例2-1-9は、新規事業に取り組んだことで売上げが拡大する一方、適切な価格設定ができず営業利益が赤字となっていた状況下で、支援機関を活用した財務分析とそれに基づく販売方法の見直しにより、収益改善を実現した企業の事例を紹介する。

事例2-1-9 自由創作みがと居座屋

支援機関を活用した適切な財務分析と販売方法の見直しにより、収益改善した企業

所在地 青森県青森市

従業員数 0名

資本金 個人事業者

事業内容 飲食店

▶新規事業のEC販売がヒットするも、全社の営業利益は赤字に転落

青森県青森市の自由創作みがと居座屋は、青森県の家庭料理が味わえる居酒屋である。三上剛代表が一人で切り盛りする同店は出張者や転勤者が常連客だ。これまで、「同店の料理を取り寄せたい」との遠方に住む常連客の要望に個別で対応していたが、要望が増えるにつれて手間が増大。取扱商品を自宅でも調理しやすいピザに絞り、2021年に大手ECプラットフォームを利用した販売を開始した。すると、青森県産のにんにくが効いたおつまみ感覚ピザが有名人のブログやテレビ番組で紹介され注文が急増。感染症の感染拡大に伴い居酒屋の売上げが低迷する中、EC販売の売上げが減少分をカバーするほどにまで増加。一方で「2022年は更に伸び、月次の売上げは居酒屋を上回ったが、営業利益はなぜか赤字になっていた」と三上代表は語る。資金繰りを相談した日本政策金融公庫の担当者からは、まずは赤字の原因を探ることが重要と指摘を受け、青森県よろず支援拠点を紹介された。

▶支援機関の伴走支援の下で財務分析を行い、赤字の原因が判明。収益改善に取り組む

同拠点では、財務会計や経営計画策定に明るい小形実コーディネーター(以下、「CO」)が対応。事業内容についてのヒアリング後、収益構造を把握するため、ローカルベンチマークを用いた財務分析を行った。「PC操作もままならず文章作成が苦手な私一人では作業を進められなかったが、小形COとPC画面を一緒に見ながら項目を埋めることでローカルベンチマークを利用できた。C判定の評価に落胆すると同時に、改善に向けて奮起した」と三上代表は話す。分析の結果、利益率やコストを把握せず、勘に任せた計算を行っていたことで必要経費を過小に見積もり、価格設定していたことが赤字の原因だと気付いた。その後も同拠点とは月1回のペースで面談。税理士を交えて総勘定元帳からコストを固定費と変動費に分ける固変分解を行ったほか、限界利益率の算出、決算見込みの分析などの支援を受けた。一連の支援を受け、三上代表は商品ごとのコストや限界利益を意識した経営の重要性を認識。習得した限界利益率の算出を活用し、販売価格や販売方法、広告宣伝方法を見直した。特にEC販売用ピザは限界利益がマイナスになる原因であった2枚以下の販売を改め、価格が手頃かつ利益率が高い5枚セットなどのまとめ売りを積極的に押し出すことで、売上げ増加よりも利益改善を目指した。

▶収益改善を実現させ、その過程で得た知識で他事業も見直し。余力で新事業展開にも取り組む

EC販売について、利益率を意識した事業見直しの結果、足下で売上げは減少したものの限界利益率は17.7%から25.2%に増加し、収益改善を実現している。また、三上代表自身が収益管理の知識を得たことは、同社の経営全体の変革にもつながり、より粗利率が高い居酒屋事業を伸ばす方針に転換。宴会プランは原価率を意識した価格に見直したほか、まとまった材料の仕入れやモバイルオーダーシステムを導入し注文から提供までの効率化などに取り組んだ。その結果、客単価は約800円上がり、居酒屋事業の売上げ・利益が増大。増大した利益は商品やサービスの質の向上に充て、他店との差別化を強化している。また、POSレジの導入により売上管理の作業負担が減ったことから余力が生じ、新事業の検討にも取り組めるようになった。「支援機関の活用をきっかけに自ら数字で経営判断できるようになったことで、商売がより面白くなった。新事業としてテイクアウト専門店の出店と居酒屋での野菜販売を計画中。事業の柱を増やし、強い経営を目指す」と三上代表は語る。

③DX18・デジタル化

小規模事業者においては、限られた経営資源を有効活用するために、労働生産性の向上に向けて、デジタル技術を活用した業務効率化に取り組むことも重要である。そこで、ここでは小規模事業者における、労働生産性の向上に向けたDX・デジタル化の取組について確認する。

18 ここでのDXとは、「デジタル・トランスフォーメーション」の略称であり、「顧客視点で新たな価値を創出していくために、ビジネスモデルや企業文化の変革に取り組むこと」を指す。

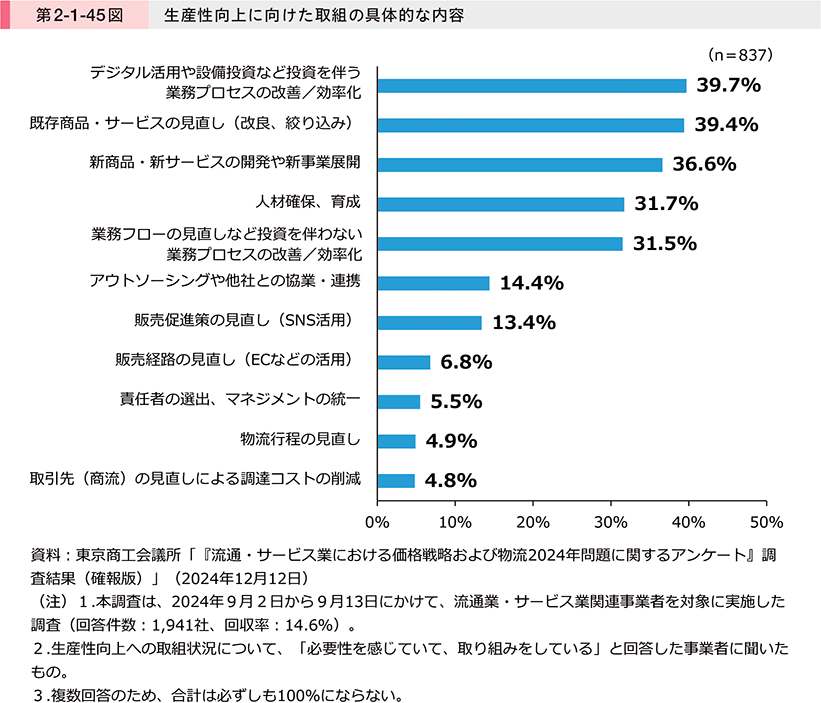

第2-1-45図は、流通・サービス業等に携わる事業者における生産性向上に向けた取組の具体的な内容について確認したものである。これを見ると、「デジタル活用や設備投資など投資を伴う業務プロセスの改善/効率化」と回答した割合が最も高い。

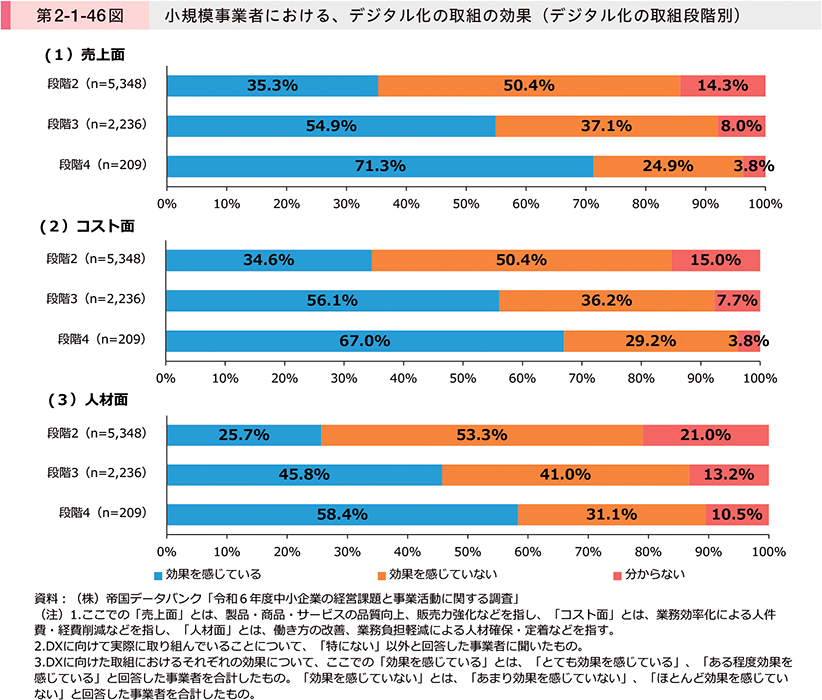

第2-1-46図は、デジタル化の取組段階19別に、取組段階が「段階2」以上の小規模事業者における、デジタル化の取組の効果を確認したものである。これを見ると、デジタル化の取組段階が進んでいる事業者ほど、売上面、コスト面、人材面のそれぞれについて、取組の「効果を感じている」と回答した割合が高い。特にデジタル化の取組段階が「段階3」以上の事業者において、「効果を感じている」と回答した割合が大きく高まる傾向にある。このことから、小規模事業者がデジタル化に取り組む際には、単なる業務上のデジタルツールの利用にとどまらず、デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組むことで、目に見える明確な効果につながることが示唆される。

19 デジタル化の取組段階は、第1部と同様、以下のとおりとなっている。

段階1:紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態

段階2:アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態

段階3:デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態

段階4:デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状態

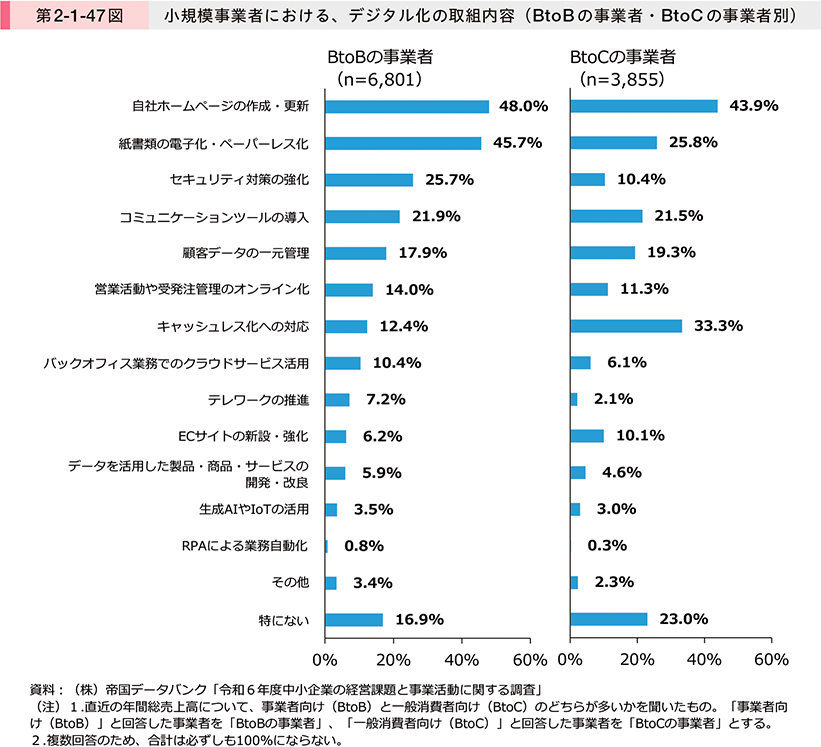

第2-1-47図は、BtoBの事業者・BtoCの事業者別に、小規模事業者における、デジタル化の取組内容を確認したものである。これを見ると、いずれも「自社ホームページの作成・更新」に取り組んでいる割合が高い。また、「BtoBの事業者」は、「BtoCの事業者」と比較して、「紙書類の電子化・ペーパーレス化」、「セキュリティ対策の強化」、「テレワークの推進」、「バックオフィス業務でのクラウドサービス活用」などに取り組む割合が高い。他方で、「BtoCの事業者」は、「BtoBの事業者」と比較して、「キャッシュレス化への対応」、「ECサイトの新設・強化」、「顧客データの一元管理」に取り組む割合が高い。このように、業態によってデジタル化の取組内容には違いがあることが分かる。一方で、いずれも約2割の事業者が「特にない」と回答しており、業態にかかわらず一定割合の事業者がデジタル化の取組を実施していない様子が見て取れる。

次に、どのようなデジタル化の取組が業務効率化に効果をもたらすのか、確認する。

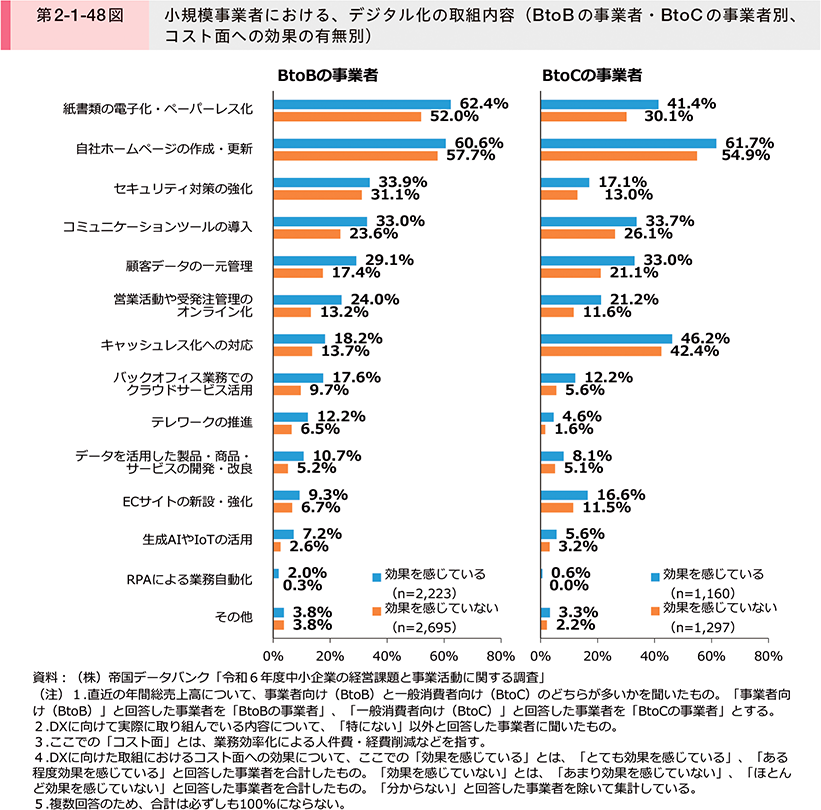

第2-1-48図は、BtoBの事業者・BtoCの事業者別、コスト面への効果の有無別に、小規模事業者におけるデジタル化の取組内容を確認したものである。これを見ると、コスト面への「効果を感じていない」事業者と比較して、「効果を感じている」事業者の方が、「BtoBの事業者」・「BtoCの事業者」共にいずれの取組についても回答割合が高く、特に「顧客データの一元管理」、「営業活動や受発注管理のオンライン化」、「紙書類の電子化・ペーパーレス化」と回答した割合の差が大きい。小規模事業者におけるデジタル化による業務効率化においては、これらを意識して取り組むことが重要である可能性が示唆される。

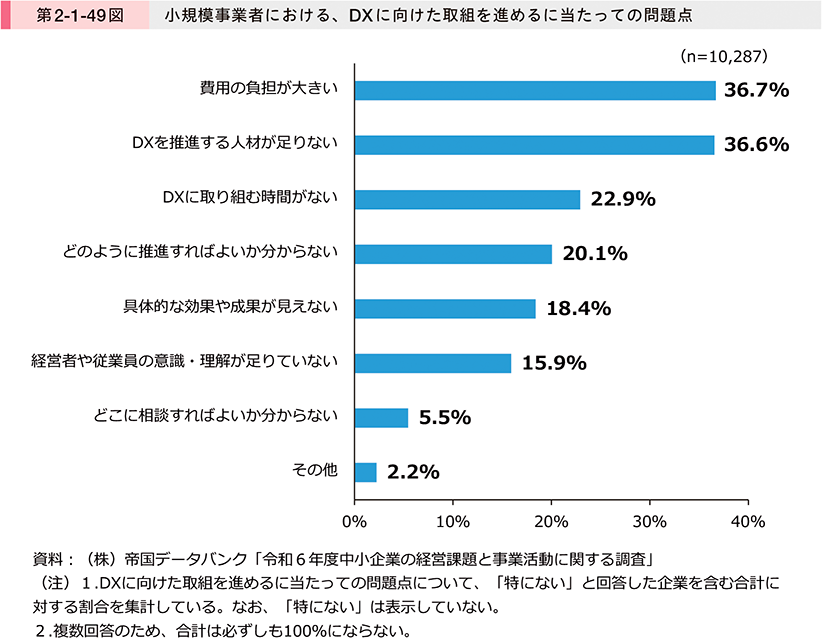

第2-1-49図は、小規模事業者における、DXに向けた取組を進めるに当たっての問題点を確認したものである。これを見ると、「費用の負担が大きい」、「DXを推進する人材が足りない」、「DXに取り組む時間がない」、「どのように推進すればよいか分からない」といった問題を抱えている事業者の割合が高いことが分かる。

ここまで、デジタル化に取り組むことの重要性に加えて、業態別に取組状況の違いがあることなどを確認してきた。デジタル化の取組を進めるに当たっては、小規模事業者において、主に費用や人材といったリソース不足が問題点として挙げられているが、費用面についてはIT導入補助金等の活用、人材面については事例2-1-7のような副業・兼業人材の活用なども有効と考えられる。

事例2-1-10では、紙中心の非効率な業務体制を脱却すべく、自社に適したITツールの導入によるデジタル化で持続的発展につなげている企業の事例を紹介する。

事例2-1-10 大福輸送株式会社

社員に合わせたITツールによるデジタル化で持続的発展につなげている企業

所在地 埼玉県さいたま市

従業員数 20名

資本金 1,000万円

事業内容 総合工事業

▶事業承継を機に業務プロセス・人員配置の見直しに着手

埼玉県さいたま市の大福輸送株式会社は、建設現場で重機を用いた基礎工事や土木工事を担い、切削した土砂の運搬や処理を行う企業である。田子山知子社長の父が50年ほど前に土砂の運搬事業で創業し、1986年に株式会社化。真面目で堅実な仕事ぶりで、取引先の信頼と実績を積み重ね、事業を拡大していった。他業種でキャリアを積み重ねていた田子山社長は、父の病気を機に事業承継を決意。2019年に入社した田子山社長は、紙中心の業務プロセスで適切な社内の情報伝達ができていないことや、長年固定化された人員配置により業務が属人化している実態を知った。トラブル発生時や、社内の中核人材の不在・退職時に、会社全体が機能不全に陥る可能性があることに強い危機感を抱いたことから、2022年に社長に就任してまず、同社を持続的な企業とするために、業務の棚卸しに加えて、円滑な情報共有体制の構築と属人化した社員のノウハウ承継に乗り出した。

▶ベテランのノウハウを聞き出しデータベース化、日々の業務はチャットツール導入で効率化

田子山社長は、見えないノウハウのデータベース化と、紙中心の非効率な体制を脱却すべくITツールの導入によるデジタル化を進めた。70代の役員に集中していた対外折衝や施工管理、社内のリソース管理・手配に係る業務を承継するため、20~40代の3人の社員を配置。田子山社長と共に、ベテラン役員の業務内容やノウハウ等を細かく聞き取りデータ化することで、属人化・暗黙知化していた業務の形式知化ができ、次世代の社員へのノウハウの承継が実現した。それと並行して、社内の情報共有ツールとしてビジネスチャットツールを新たに導入。導入に当たっては、社員数名の協力の下、実際の業務で活用できるかを約4か月掛けて慎重に検証し、社員が使用する上で抵抗がないことを確認してから本格的に運用した。導入に伴い、社員が紙で提出していた作業報告書(伝票)を、ビジネスチャットツールを活用した画像での提出に変更。現場作業員における報告書作成や提出の手間を削減しつつ、手軽に報告できるために提出頻度を週1回から毎日に変えられたことで、本社事務所で業務管理を行う社員もスムーズに工事実績が把握できるようになるなど、各分野の社員から業務負担軽減と効率化を実感する声が上がっている。

▶ITツールの活用により持続的な体制構築が進み、業績向上にもつながっている

一連の取組により、効率的な社内体制を構築でき、特定の社員に過度な負荷を掛けることなく、業務を平準化することに成功。持続的な体制が整った。さらに、ITツールで情報共有が円滑化したことで、取引先に対する迅速かつきめ細かな対応が可能となり、取引先からの要望や工事現場で発生するトラブルに機動的に対応し、顧客満足度の向上にもつながっている。また、売上げの伸長を追求する体制も整ったことで、業績も着々と向上している。2021年には5億円を下回っていた売上高が、2024年度は約7億円に達する見込みだ。「若手社員が前面に出て業務を回す姿が取引先に認知され、世代交代の成功を示すことができ、自社の信用力の向上にもつながっている。中小企業におけるデジタル化によるメリットは大きい」と田子山社長は語る。

4.経営計画の策定と運用

ここまでは、小規模事業者の経営力の向上に向けた、強みの伸長と販路の拡大の取組、経営管理の強化について確認してきた。中小企業政策審議会(以下、「審議会」という。)では、小規模事業者の経営力の向上に向けては、経営者のビジョンを文字化することで、社内外における共有を可能にし、経営計画に落とし込む過程で外部環境や自社の強み等を分析するプロセスを経ることで、経営の自走化を目指すことが重要であると指摘している20。そこで、ここからは前項までで確認してきたそれぞれの取組を計画的に行うための経営計画について、その策定状況、運用21状況及び効果を確認していく。

20 中小企業政策審議会(第40回)において、「今後の中小企業経営への提言及び中小企業政策の方向性」が示された。

21 ここでの経営計画の「運用」とは、計画の達成に向けた行動、計画の進捗管理、計画に対する実績の評価・計画の見直しなどのことを指す。

①経営計画の策定

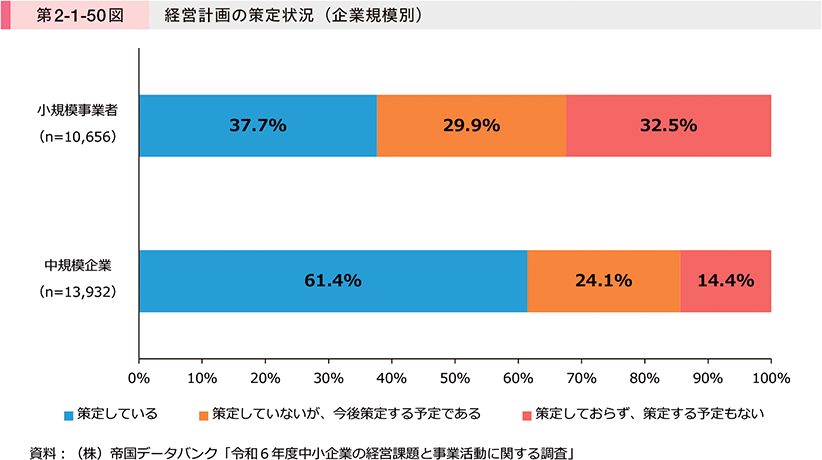

まず、経営計画の策定状況について確認する。第2-1-50図は、企業規模別に、経営計画の策定状況を確認したものである。これを見ると、「中規模企業」と比較して、「小規模事業者」の方が経営計画を「策定している」と回答した割合が低く、約6割の「小規模事業者」が経営計画を策定していないことが分かる。

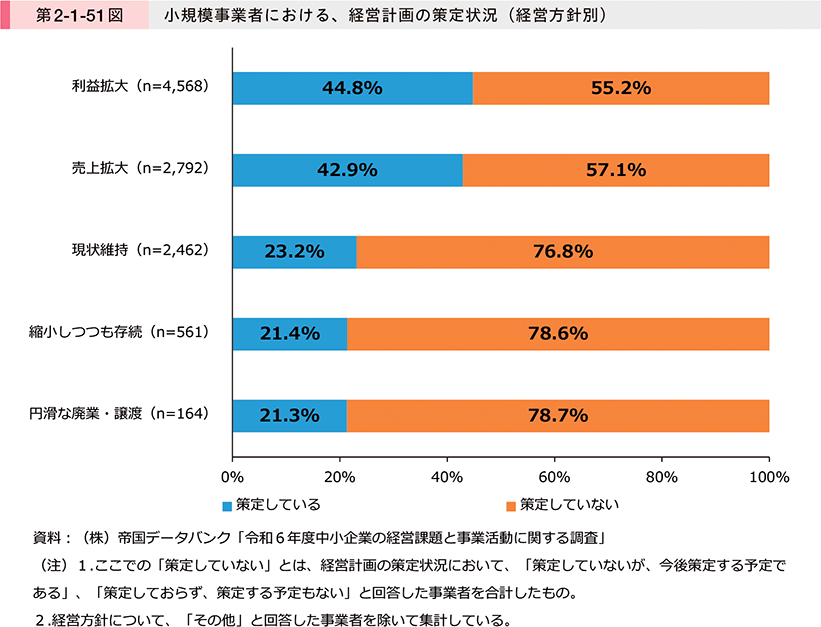

第2-1-51図は、経営方針別に、小規模事業者における、経営計画の策定状況を確認したものである。これを見ると、経営方針について、「現状維持」、「縮小しつつも存続」、「円滑な廃業・譲渡」と回答した事業者と比較して、「利益拡大」、「売上拡大」と回答した事業者は、経営計画を「策定している」割合が高い。しかし、「利益拡大」、「売上拡大」と回答した事業者であっても、過半数が経営計画を「策定していない」状況にあることが分かる。

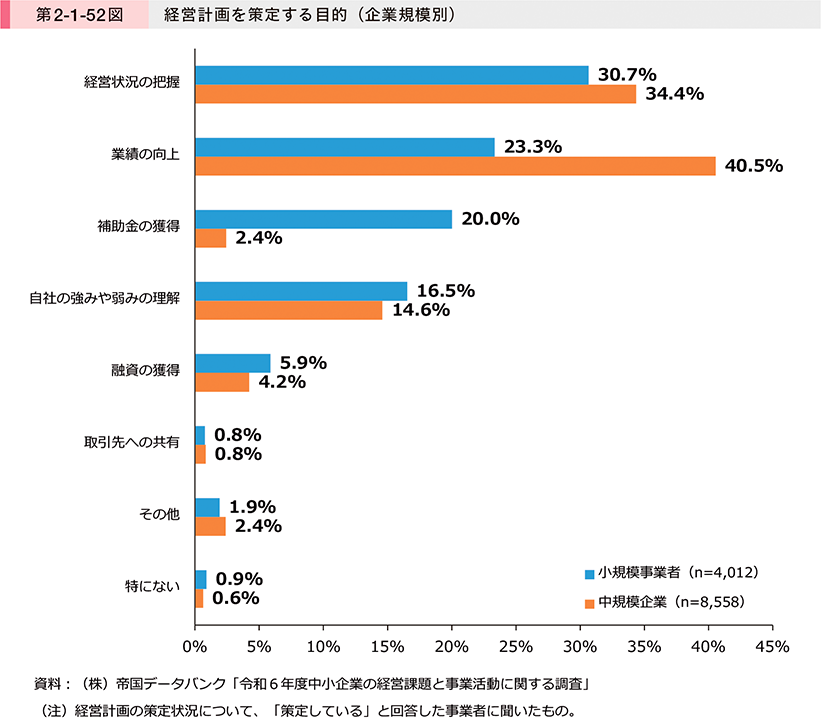

第2-1-52図は、企業規模別に、経営計画を策定する目的を確認したものである。これを見ると、「中規模企業」、「小規模事業者」共に「経営状況の把握」、「業績の向上」と回答した割合が高い。一方、「小規模事業者」において「補助金の獲得」と回答した割合が「中規模企業」と比較して特に高くなっていることが分かる22。

22 中小企業庁「小規模事業者を取り巻く現状と課題について」(2024年8月9日)では、「小規模企業の持続的発展、経営計画・事業計画の策定支援を目的に、法令、金融、補助金などの多様な施策を展開」と述べている。そうした観点から、中小企業庁では、補助金の申請要件に経営計画の策定を定めているものもある。

経営計画を策定するに当たっては、事業者それぞれの経営環境や実態に即した計画にする必要があるため、データに基づいて策定することが重要である。そこで、ここでは経営計画策定時におけるデータ活用について確認する。

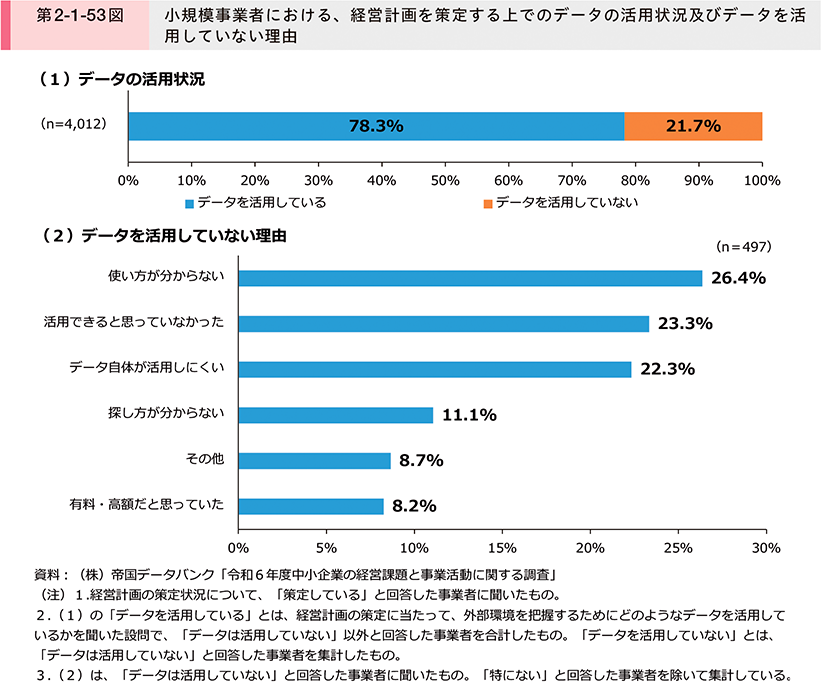

第2-1-53図は、小規模事業者における、経営計画を策定する上でのデータの活用状況及びデータを活用していない理由を確認したものである。これを見ると、経営計画を策定している事業者のうち、多くの事業者がデータを活用している一方、約2割が経営計画を策定する際に「データを活用していない」と回答している。また、データを活用していない理由については、「使い方が分からない」と回答した割合が最も高く、次いで「活用できると思っていなかった」、「データ自体が活用しにくい」と続いている。

次に、既にデータを活用している事業者はどのようなデータを活用しているかを確認する。

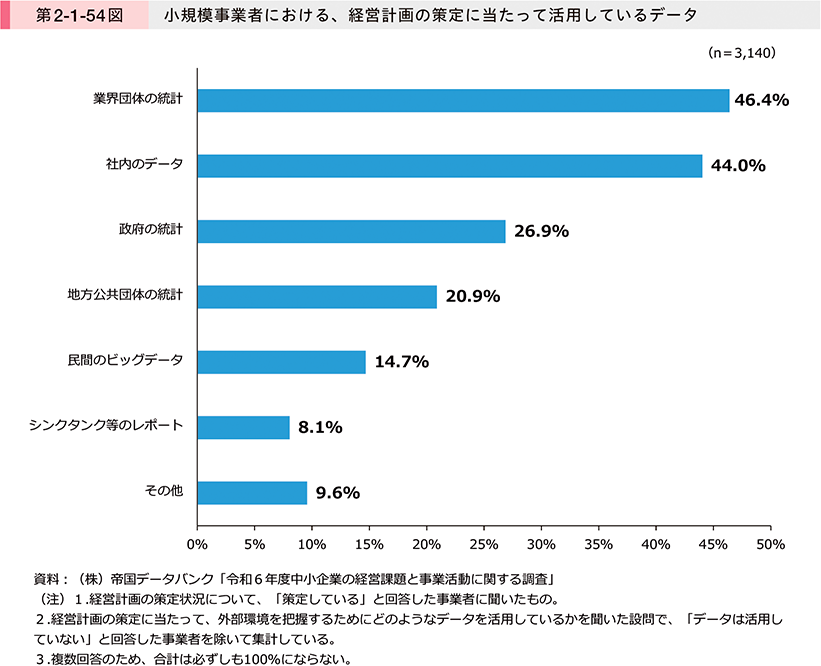

第2-1-54図は、小規模事業者における、経営計画の策定に当たって活用しているデータを確認したものである。これを見ると、4割超の事業者が「業界団体の統計」、「社内のデータ」と回答していることが分かる。このことから、データを活用するに当たっては、社内や業界団体などの手近なデータの活用から着手してみることが重要と考えられる。

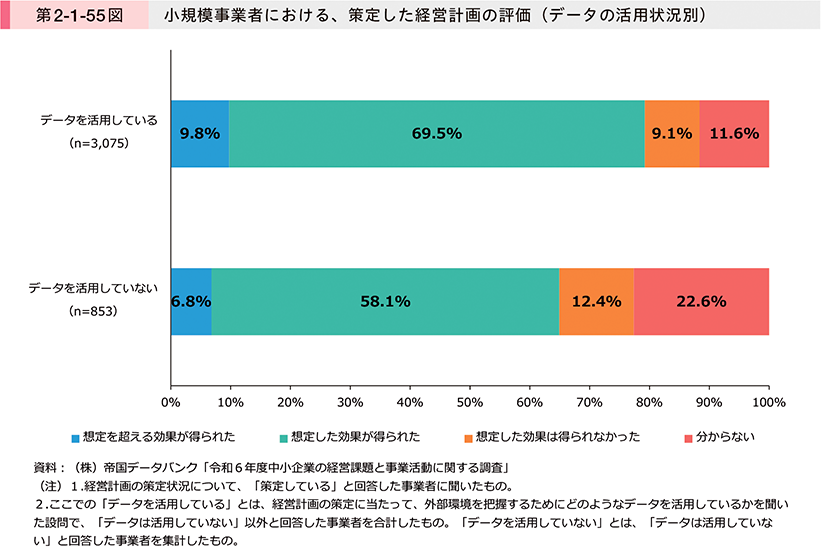

第2-1-55図は、データの活用状況別に、小規模事業者における、策定した経営計画の評価を確認したものである。これを見ると、「データを活用していない」事業者と比較して、「データを活用している」事業者の方が「想定を超える効果が得られた」又は「想定した効果が得られた」と回答した割合が高いことが分かる。このことから、データに基づいて定量的に現状を分析した上で、経営計画を策定することが、自社の実情に合わせた経営計画の策定につながり、想定以上の効果を得られる可能性が高いことが示唆される。

②経営計画の運用

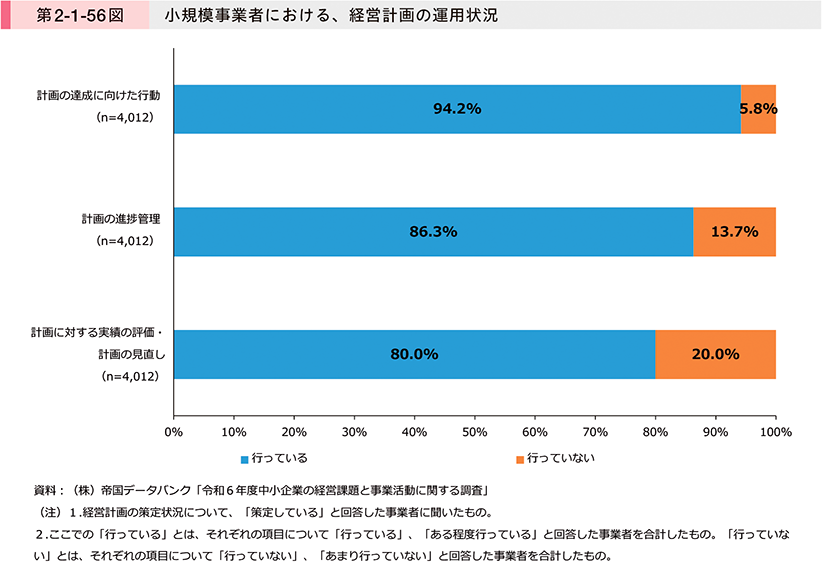

第2-1-56図は、小規模事業者における、経営計画の運用状況を確認したものである。これを見ると、それぞれの取組について、8割以上の事業者が「行っている」と回答している。一方、「計画の達成に向けた行動」と比較すると、「計画の進捗管理」、「計画に対する実績の評価・計画の見直し」を「行っている」と回答した割合は比較的低くなっている。

③経営計画の策定及び運用による効果

ここまで、小規模事業者における、経営計画の策定と運用の状況について確認した。ここからは、経営計画を策定・運用することの効果を確認していく。

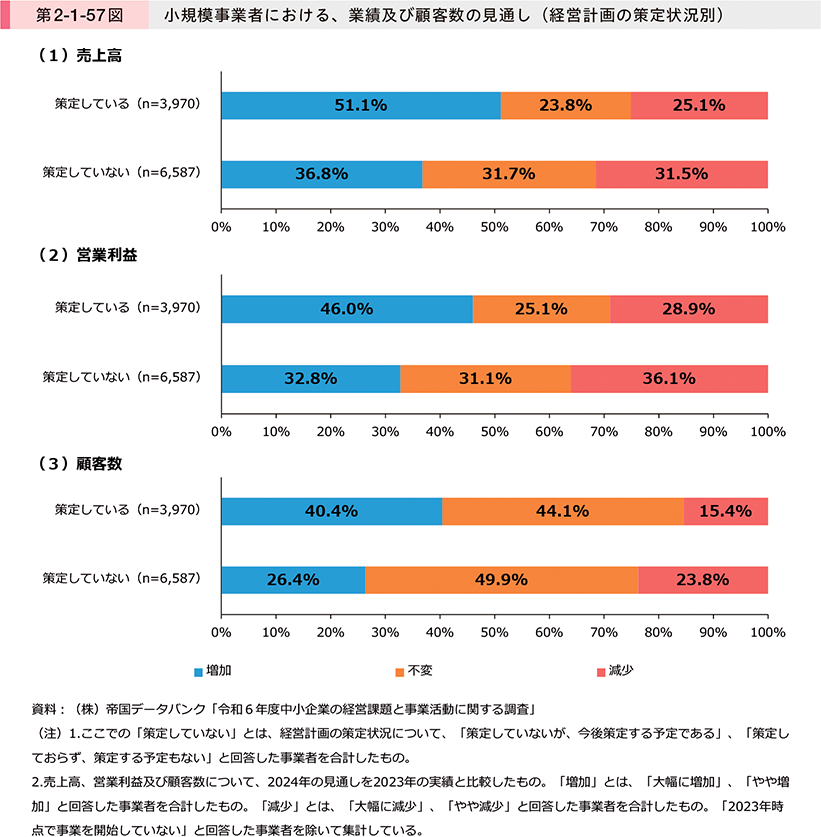

第2-1-57図は、経営計画の策定状況別に、小規模事業者における、業績及び顧客数の見通しを確認したものである。これを見ると、経営計画を「策定していない」事業者と比較して、「策定している」事業者の方が、売上高、営業利益及び顧客数のいずれにおいても、「増加」と回答している割合が高い。このことから、経営計画の策定が、業績や集客力の向上に寄与する行動につながる可能性が示唆される。

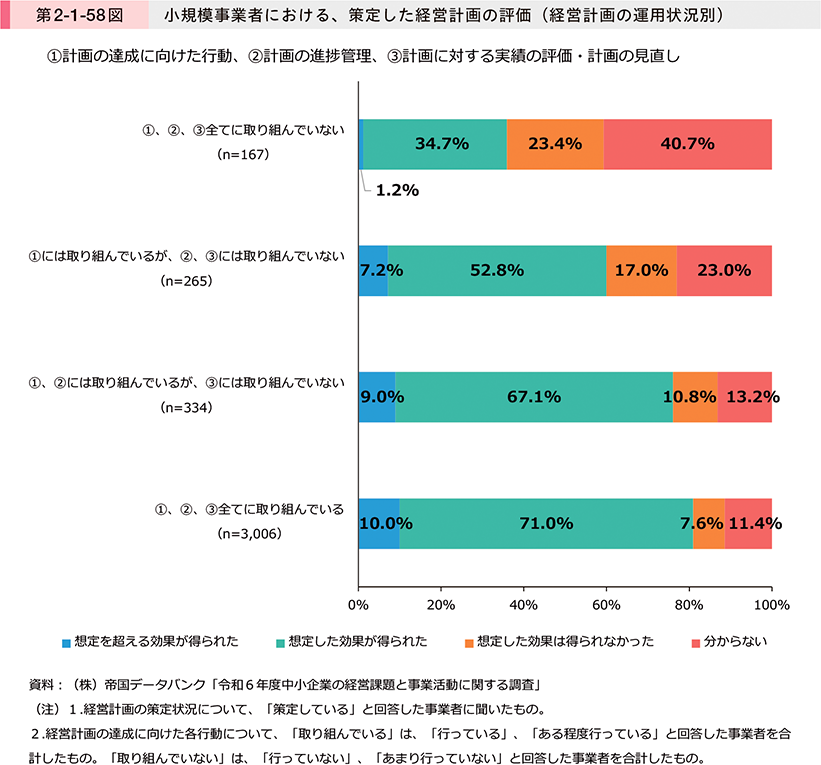

第2-1-58図は、小規模事業者における、経営計画を策定した効果について、①計画の達成に向けた行動、②計画の進捗管理、③計画に対する実績の評価・計画の見直し、それぞれの取組状況別に確認したものである。これを見ると、「①、②、③全てに取り組んでいる」事業者では、「想定を超える効果が得られた」又は「想定した効果が得られた」と回答した割合が高くなっており、「①、②、③全てに取り組んでいない」事業者は半数超が「想定した効果は得られなかった」又は「分からない」と回答している。このことから、策定した経営計画の効果を高めるには、策定にとどまらず、計画達成に向けて行動することが重要であり、また、進捗管理や実績の評価、計画の見直しなどの経営計画の運用を行うことで、そのときの経営環境に合わせた経営計画にブラッシュアップしていくことも有効であると示唆される。

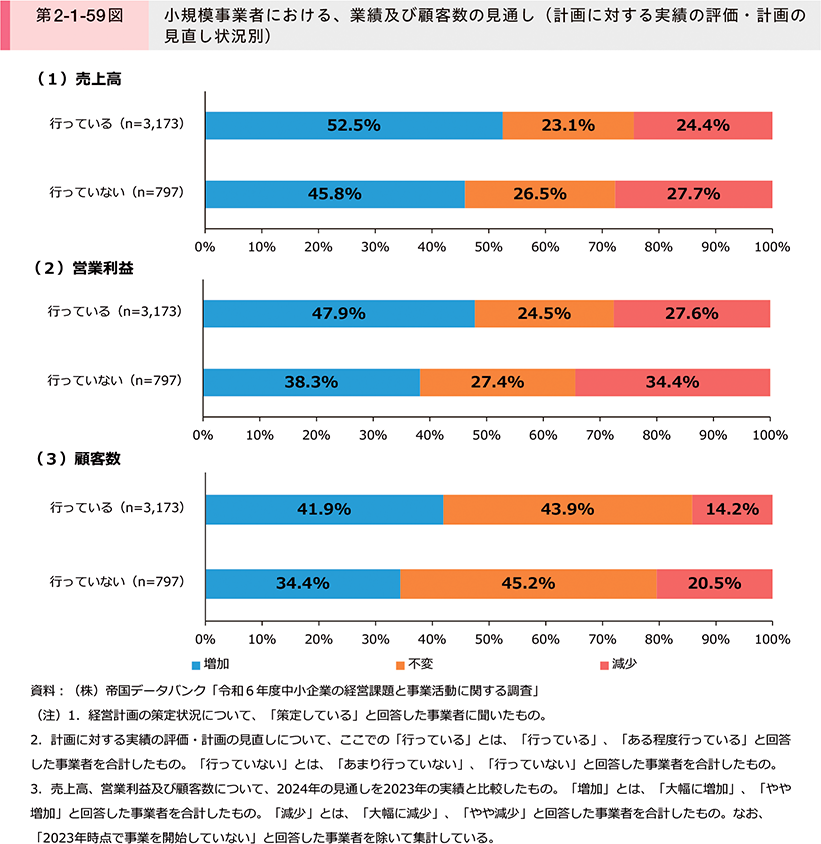

第2-1-59図は、計画に対する実績の評価・計画の見直し状況別に、小規模事業者における、業績及び顧客数の見通しについて確認したものである。これを見ると、計画に対する実績の評価・計画の見直しを「行っていない」事業者と比較して、「行っている」事業者の方が、売上高、営業利益及び顧客数のいずれにおいても、「増加」と回答している割合が高い。このことから、経営計画を策定するだけでなく、策定した経営計画を活用し、定期的に経営計画に対する実績を評価するほか、必要に応じて経営計画を見直すことが、業績や集客力の向上に向けて重要であると考えられる。

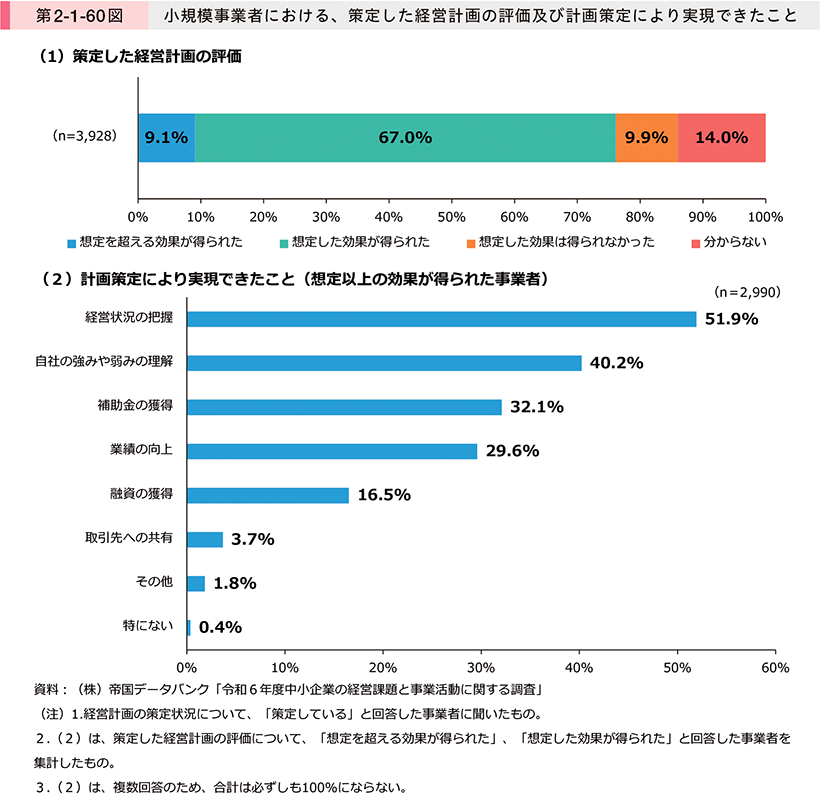

第2-1-60図は、小規模事業者における、策定した経営計画の評価及び計画策定により実現できたことについて確認したものである。これを見ると、策定した経営計画の評価として約7割の事業者が「想定した効果が得られた」と回答したほか、約1割の事業者は「想定を超える効果が得られた」と回答している。

また、想定以上の効果が得られた事業者が計画策定により実現できたこととしては、「経営状況の把握」と回答した割合が最も高く、次いで「自社の強みや弱みの理解」、「補助金の獲得」と続いている。

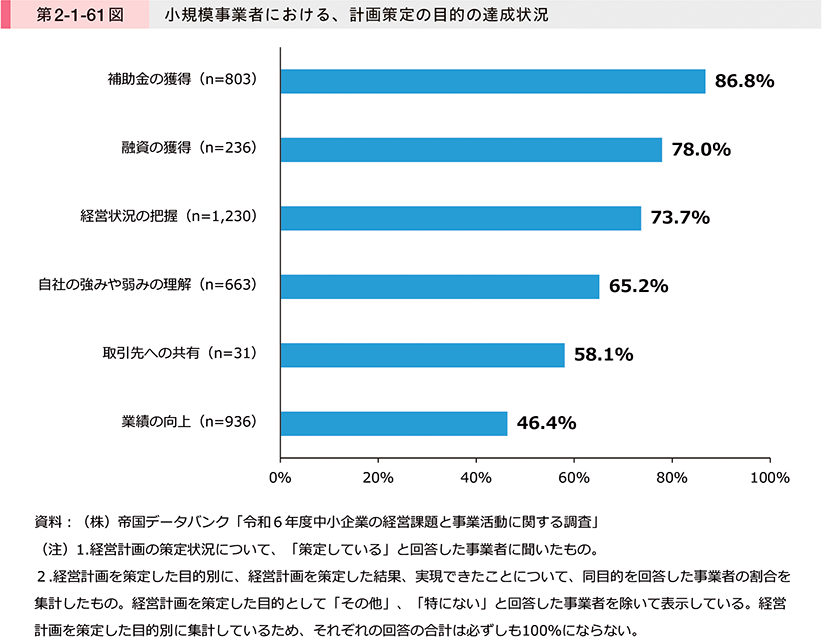

第2-1-61図は、小規模事業者における、計画策定の目的の達成状況を確認したものである。これを見ると、「業績の向上」を除く全ての項目で、過半数の事業者が計画策定時の目的を達成していることが分かる。特に「補助金の獲得」や「融資の獲得」、「経営状況の把握」は比較的高い割合で目標を達成している。このことから、資金面の課題を解決する際はもちろんのこと、現在の経営の立ち位置を知る上でも、経営計画を策定することが重要であると考えられる。

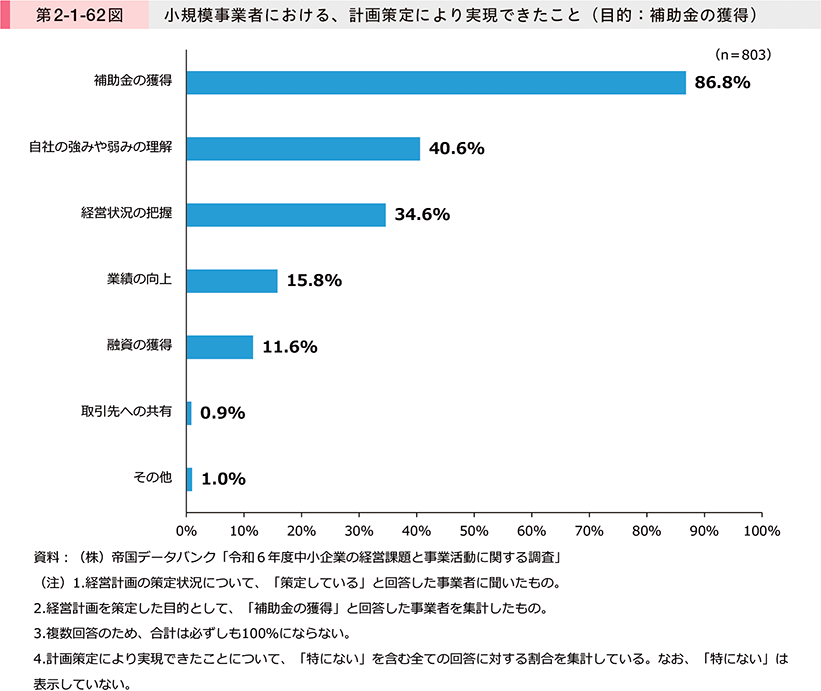

第2-1-52図で、2割の小規模事業者が、「補助金の獲得」を目的に経営計画を策定したと回答していることを確認したほか、第2-1-61図で、そのうちの約9割の小規模事業者が「補助金の獲得」という計画策定時の目的を達成できていることを確認した。そこで、「補助金の獲得」を目的に経営計画を策定した小規模事業者における、計画策定により実現できたことについて確認した(第2-1-62図)。これを見ると、約9割の事業者が当初の目的である「補助金の獲得」を実現していることに加え、約4割の事業者が「自社の強みや弱みの理解」、約3割の事業者が「経営状況の把握」を実現したと回答している。このことから、「補助金の獲得」を目的として経営計画を策定した場合でも、副次的に「自社の強みや弱みの理解」や「経営状況の把握」といった効果も得られる可能性が示唆される。

④経営計画の策定及び運用における支援機関等23の活用

ここまで、経営計画を策定し、運用することが、小規模事業者の業績や集客力の向上につながる重要な取組であることを確認した。一方で、第2-1-50図では、小規模事業者の約6割が経営計画を策定していない実態を確認している。ここでは経営計画を策定していない理由と、経営計画の策定等における支援機関等の活用状況及びその効果について確認する。

23 ここでの「支援機関等」とは、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、都道府県等中小企業支援センター、税・法務関係士業、中小企業診断士、金融機関等の支援機関のほか、経営者仲間等を指す。

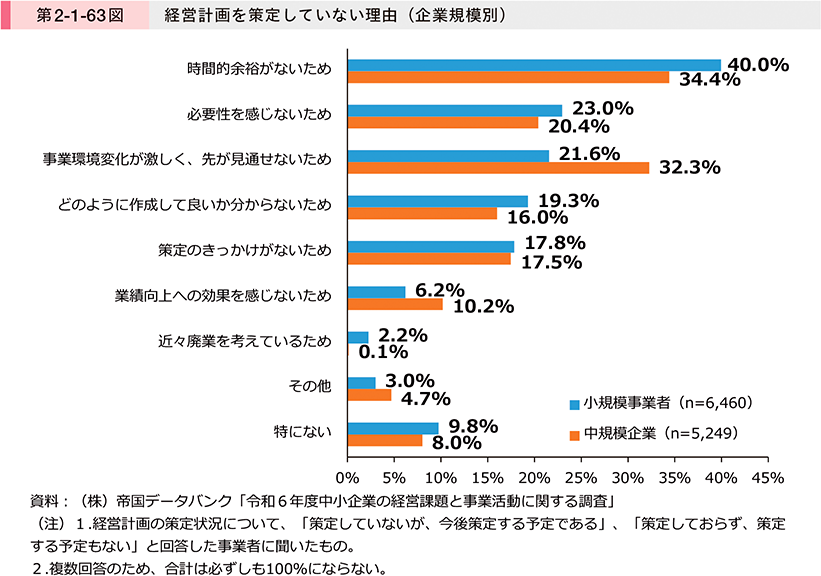

第2-1-63図は、企業規模別に、経営計画を策定していない理由を確認したものである。これを見ると、「小規模事業者」は「時間的余裕がないため」と回答した割合が最も高く、「中規模企業」を上回っている。小規模企業白書(2018)において、小規模事業者は、財務・会計や在庫管理、給与管理・勤怠管理などの間接業務を経営者自身が労働時間を増やして対応するなど、事業を行う上で特に経営者への負担が大きいことを指摘している24。このことも踏まえると、小規模事業者の経営者は日々の業務に追われており、経営計画の策定まで手が回っていないことが推察される。

24 詳細については、2018年版小規模企業白書第2部第1章を参照。

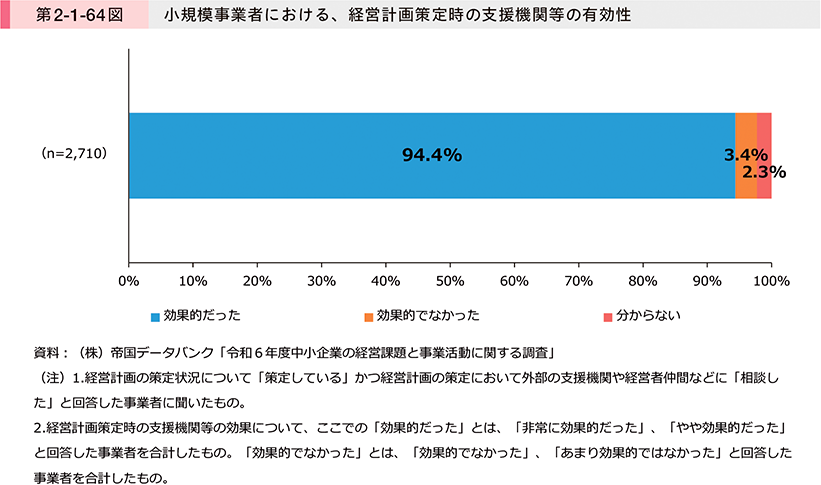

第2-1-64図は、小規模事業者における、経営計画策定時の支援機関等の有効性を確認したものである。これを見ると、9割超の事業者が「効果的だった」と回答している。このことから、支援機関等を活用することが、経営計画を策定する上で有効であることが示唆される。

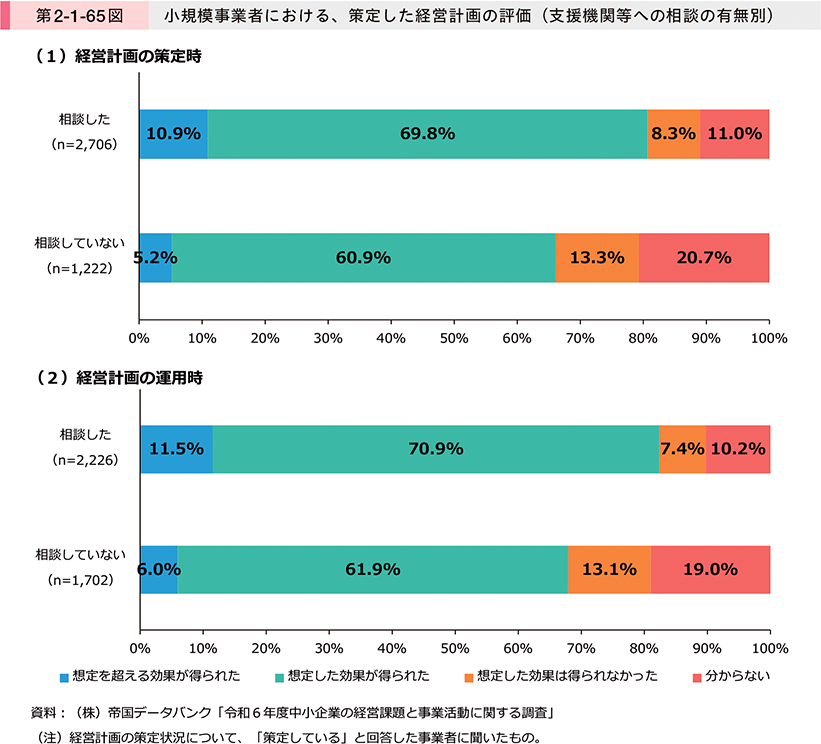

第2-1-65図は、支援機関等への相談の有無別に、小規模事業者における、策定した経営計画の評価を確認したものである。これを見ると、経営計画の策定時に加え、経営計画の運用時においても、支援機関等に「相談した」事業者の方が、「相談していない」事業者より、「想定を超える効果が得られた」又は「想定した効果が得られた」と回答した割合が高い。このことから、経営計画の策定のみならず、運用する際にも、支援機関等を活用することで、策定した経営計画の効果をより発揮させることができる可能性が示唆される。

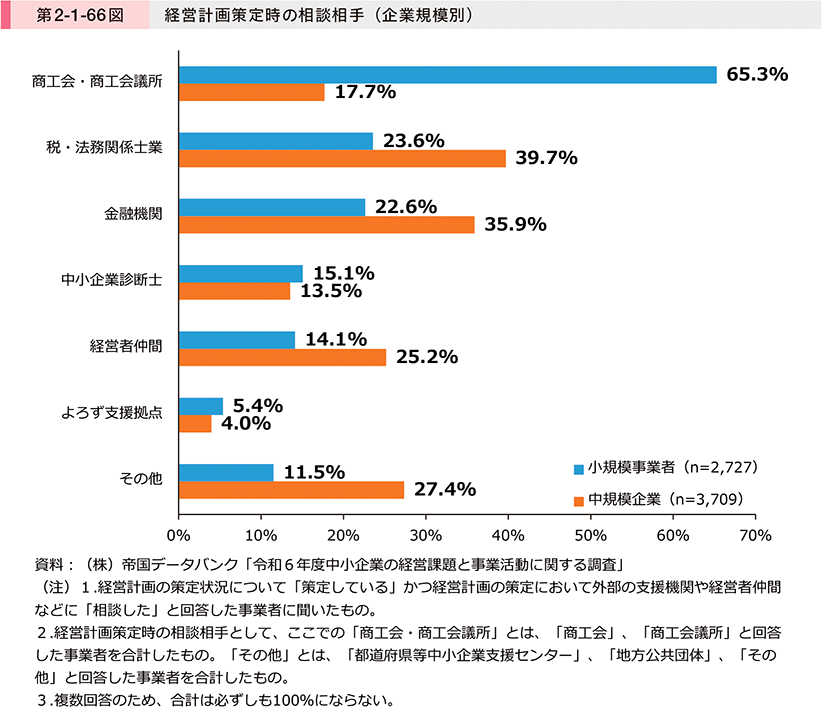

第2-1-66図は、企業規模別に、経営計画策定時の相談相手を確認したものである。これを見ると、「中規模企業」は「税・法務関係士業」、「金融機関」、「経営者仲間」などの回答割合が高い一方、「小規模事業者」は「商工会・商工会議所」と回答した事業者の割合が最も高い。第2-1-65図や第2-1-66図から、小規模事業者が経営計画を策定する上では、「地域密着型の支援」の強み25や計画策定支援に強みを持つ26商工会や商工会議所に相談することで、事業者の目線に合った、地域の実情を踏まえた助言を受けられると考えられることから、自社のみで策定するよりも効果的な経営計画を策定できる可能性が示唆される。

25 第2部第2章第3節では、「商工会」、「商工会議所」は「地域密着型の支援」や「接触頻度の高さ」に強みを感じている様子が見て取れると指摘している。

26 2024年版中小企業白書第2部第4章第1節において、「商工会・商工会議所」が事業計画策定に単独で対応することができる割合が高いと指摘している。

ここまで、小規模事業者における経営計画の策定と運用及びその効果について確認してきた。小規模事業者においても、経営計画を策定・運用することで、業績及び集客力の向上につながるほか、当初の目的以外の副次的な効果も得られる可能性を示した。一方で、人材が限られている小規模事業者においては、時間的な制約から計画策定に着手できていない状況が分かり、そのような場合には支援機関等を活用することが有効である可能性を示した。以下では、支援機関を活用しながら計画を策定し、持続的発展につなげている事例を紹介する。

事例2-1-11は、創業に当たり、支援機関に相談し事業計画を立て、事業の構想を整理・明確化するとともに、経営戦略を立てることで、順調な立ち上げを達成している企業の事例を紹介する。

事例2-1-12は、持続的な売上確保によって経営を安定化させるための新規事業開発に着手するに当たり、支援機関と相談して経営計画を策定・運用し、事業内容のブラッシュアップをしたことで、安定的な売上確保と多種多様なサービス提供が可能な体制を構築した企業の事例を紹介する。

事例2-1-13は、災害発生時でも自社の事業を継続させるため、支援機関と共に連携事業継続力強化計画を策定し、大規模災害発生時も地域の復旧に貢献できるように備えた企業の事例を紹介する。

事例2-1-11 曲げわっぱ工房 E08

顧客の声に応えるべく、支援機関と綿密な事業計画を立てて創業した企業

所在地 秋田県大館市

従業員数 3名

資本金 個人事業者

事業内容 木材・木製品製造業

▶伝統工芸品「曲げわっぱ」づくりに打ち込み20年、顧客の声に応えるため独立へ踏み出す

秋田県大館市の曲げわっぱ工房 E08は、地元の伝統工芸品である曲げわっぱを製造・販売する企業である。子供の頃からものづくりが好きだった仲澤恵梨代表は、地元の短期大学の実習でものづくりの楽しさを再認識。卒業後、曲げわっぱを製造する老舗企業の門をたたいた。同企業では1商品当たり50~200個のまとまった注文を大きく分けて10工程で分業し製作を行う。仲澤代表は「従事するからには伝統工芸士を取得する」と目標を定め、全工程の作業を習得するべく1工程ずつ担当。技術の研さんを積み、入社13年目の2016年に国家資格である伝統工芸士の資格を取得した。曲げわっぱを製作する傍ら、百貨店の催事場で来場客と会話する中で、サイズや形など個別の要望があることを認識。ニーズがありながら、現状ではこれら個別の要望に応えることが困難であったため、自らの工房を立ち上げることを決意。家族の後押しもあり、独立に向け2021年に同企業を退社した。

▶大館商工会議所から手厚い支援を受け、代表の思いを事業計画に

経営の経験がなかった仲澤代表は創業するに当たり、まず材料の仕入れや設備・資金の調達の問題に直面した。材料や設備の調達に関しては前職の社長に伝手をつないでもらうことで解決。資金の調達に関しては、活用できる補助金がないか地元の大館商工会議所に相談した。商工会議所から紹介された起業セミナーの受講と並行して、漠然としていた事業の構想を商工会議所の担当者との対話を重ねて整理・明確化し、創業に向けた事業計画を作成していった。「曲げわっぱを持った瞬間の手触り感・完成度と顧客ニーズを的確に把握していることが強みだと思い、顧客ターゲット層の明確化や広報戦略を事業計画に落とし込むことで事業化できると感じた」と当時の支援に携わった柴田宜史所長は振り返る。検討の結果、顧客ターゲット層は40~60代の弁当作りをする女性に設定し、オーダーメイド型で顧客ニーズを反映させながら弁当箱等の商品を開発した。また、同じ素材を使ったカトラリーやアクセサリーなどの雑貨も商品ラインナップに加えることで同業他社との差別化を図った。広報戦略も商工会議所と相談し、自社ホームページの作成に加え、SNSで商品や活用イメージを投稿することで、幅広い顧客にアプローチする戦略を立てた。綿密な計画が完成し、補助金や金融機関からの融資獲得にもつながっている。

▶計画の下、柔軟な顧客対応を強みに順調な立ち上げを達成。伝統工芸を後世につなぐ

2022年に創業した同社は、事業計画に基づき順調に売上げを伸ばしていき、足下では創業時の2倍以上に増加。また、利用者のニーズに合わせてサイズや形のバリエーションを増やしていった商品は今では50種類にも上り、弁当箱だけでも20~30種類を取りそろえている。そのほかにもドライフラワー作家やレジンアート作家など、県内で同じものづくりをしている事業者をメインにコラボ商品の開発を手掛け、より幅広い層の顧客獲得を目指している。さらに、商工会議所を通じて地域の学校などから講演やワークショップの依頼を受け、小・中学生に伝統工芸を受け継いでいくことの大切さや、ものづくりの楽しさを伝えている。「今後も多くの人に手に取ってもらえるような曲げわっぱ商品を作っていく。自身が若い世代にとっての道しるべとなるよう、創業やものづくりの魅力を伝えていきたい」と仲澤代表は語る。

事例2-1-12 株式会社いとしのいとしま

支援機関と共に経営計画を策定・運用し、持続的発展をする企業

所在地 福岡県糸島市

従業員数 6名

資本金 600万円

事業内容 飲食店

▶糸島ブランドの地魚の付加価値を高め、安定的な売上確保に向けて、新規事業開発に着手

福岡県糸島市の株式会社いとしのいとしまは、糸島ブランドの地魚の価値を高めるために、飲食店や商品開発、体験事業など様々なサービスを通して地域活性化に取り組む企業である。2015年、地魚を取り扱う飲食店を営んでいた同社を縁故で事業承継した馬淵崇社長は、糸島の四季折々で多種多様な魚介類の価値の高さや、伝統的ないりこ漁など糸島地域の水産業を中心とした文化性に感銘を受けた。同時に、漁師の高齢化や担い手不足が進んでいること、もともと地魚の漁獲量は質・量共に不安定であることに加え、近年は燃料費の高騰により漁獲量が更に減少していること、といった様々な課題に直面していることにも気が付いた。こうした背景から、馬淵社長は、経営ビジョンに「糸島のうまい魚をこれからもずっと食べられる社会の実現」を掲げ、自社の持続的な売上確保による経営の安定化と、地魚の価値向上による地域水産業の振興を紐付けて、新規事業開発を決意した。

▶商工会と共に計画策定に取り組み、漁業関係者と消費者をつなぐ新規事業を発足

馬淵社長は、糸島の地魚の価値を知ってもらうには、消費者に現場に足を運んでもらい、実際に食べてもらうこと以外にも様々な接点が必要だと考え、自社の強みである地元漁師との強いつながりをいかした会員制の体験型事業「地魚BANK」を構想。同事業は、会費を原資に、新サービス・新製品開発、地魚関連ツアー、清掃活動等のコミュニティ活動等を企画するもので、同社と会員が楽しみながら地魚の価値を高める活動に挑戦していく新たな試みだ。サービスメニューの検討や会費の設定など事業内容のブラッシュアップに当たっては、糸島市商工会の経営指導員や専門家による支援を受け、外部環境や自社の強みや弱みなどについて改めて整理し、経営計画に落とし込んで見える化していった。「商工会との壁打ちで、冷静に数字作りができたのが非常にありがたかった。また、法務面でも専門家のアドバイスをもらうことができ、自信をもって事業を立ち上げることができた」と馬淵社長は振り返る。2018年9月には経営革新計画を策定して様々な補助金や融資制度なども活用しており、経営革新計画の策定は同事業への信頼性向上にもつながっているという。

▶新規事業で感染症拡大を乗り越え、更なる事業拡大で糸島地域の魅力を発信

2018年12月の「地魚BANK」開始以降、SNS等で地道に周知活動を続けながら取組を続けていった結果、徐々に反響を呼び、足下では個人会員約60名、法人会員10社、フェイスブックコミュニティは500名超にまで広がったことで、売上げは事業承継時と比べて3倍以上に増加した。昨年には会員からのサービスのクオリティを求める声を受け、体験型メニューの充実などに向けて月額1,100円だった個人会費を年会費33,000円(月当たり2,750円)に増額。会員数を維持しながら、安定的な売上げを確保し更に多種多様なサービスを提供できる体制に成長している。「感染症拡大時、飲食店のみの営業を続けていたら、おそらく倒産していた。商工会のアドバイスをベースに売上げを複線化したことで、一つ事業ステージを上げられた。今後はワイナリー事業、体験型宿泊事業で更なる事業拡大、糸島地域のプレゼンス向上を目指していきたい」と馬淵社長は語る。

事例2-1-13 株式会社アウテック松坂

災害時等の事業継続力を高めるため、連携事業継続力強化計画を支援機関と共に策定した企業

所在地 愛知県刈谷市

従業員数 10名

資本金 1,000万円

事業内容 職別工事業(設備工事業を除く)

▶頻発する自然災害と感染症の感染拡大により事業継続力強化の必要性に直面

愛知県刈谷市の株式会社アウテック松坂は、東海3県を中心に屋根・外壁・太陽光発電機工事を手掛ける建設業者である。2011年の東日本大震災で同社は社員や協力会社の職人を被災地に派遣し、被災家屋の復旧や仮設住宅建設に取り組んだ。2013年に事業承継した穂谷あかね社長は「地震や風水害など大規模な自然災害が頻発する中、建設業者として緊急事態に即応できる体制強化は喫緊の課題だった」と話す。仮に、東海地方で災害が発生した場合、同社も被災し被災地の復旧作業を担えなくなる事態は避けなければならない。たとえ被災を逃れたとしても、物流が止まり資材の調達ができなくなれば復旧作業はできない。こうした課題意識を強めていた2020年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が深刻化し、同社が手掛ける工事の多くも中断を強いられたことで、本格的に自社の事業継続力強化に向けて取組を始めた。

▶支援機関の伴走支援の下、事業継続力強化計画策定に取り組む

穂谷社長が事業継続力強化について愛知中小企業家同友会の経営者仲間に相談すると、中小企業向け簡易版BCPに位置づけられる事業継続力強化計画を紹介され、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」)への相談を勧められた。「うちのような小さな企業でも取り組めるのか自信がなかったが、計画から申請まで中小機構による伴走支援を受けられると聞き、思い切って挑戦することにした」と穂谷社長は振り返る。策定に当たっては、まず始めに、専門家と共に同社が抱えるリスクを洗い出した。次に、大規模災害時における地域の復旧への貢献、感染症対策の2点を重視し、対応策を検討。さらに、同業者や取引先などとの連携型計画が、緊急時に現有の経営資源を補完し合うことができ、より効果的との助言を受け、以前から交流があった埼玉県の同業者と連携した計画策定を目指した。中小機構と月1回の面談を続け、文言の言い回しに至るまで計画書の添削を繰り返した。連携業者とはオンライン会議で話し合い、互いに人員、資材、工具などを融通し合うことを取り決め、着手から約半年間で連携事業継続力強化計画の認定を得られた。計画に基づき、社内では防災品の整備、データのバックアップを取るサーバーへの更新などハード面も整えたほか、従業員に防災士の資格取得を推奨していった。

▶従業員の防災意識が高まり、地域の復旧に貢献する準備も整う

一連の取組により、従業員の災害に対する防災意識は高まり、全従業員が防災士の資格を取得したほか、2024年の南海トラフ地震臨時情報発令時には、計画に基づき従業員の安否確認が円滑に行われた。連携先事業者は同社にはないドローン撮影技術を有し、一方で同社には連携先事業者にはない人材派遣のネットワークを有しており、互いの強みをいかした補完関係を構築することで、大規模災害時にでも地域の復旧に貢献できる体制が整った。また、連携事業継続力強化計画の認定は、同社の信用力向上にもつながっているという。「事業継続力強化には、中小企業も一歩を踏み出すことが重要。今後は資材メーカー等の仕入先との連携も深め、災害等で地域に貢献できるよう、より強靭な計画にブラッシュアップしていきたい」と穂谷社長は語る。

5.まとめ

特に人口減少が進む地方圏で地域に根ざした事業を実施している小規模事業者は、比較的狭い範囲の商圏で事業を実施していることから、地域の人口減少の影響を大きく受け、商圏範囲が狭いほど顧客数の減少が進んでいることが分かった。現状を維持又は縮小しつつ事業を継続していく意向を示す事業者の割合が比較的高い小規模事業者においても、外部環境の変化の中で、これらの事業者が、売上高や営業利益をこれまでどおり維持していくことが難しい状況に陥りつつあることが示唆された。

このような状況の中、本節では、小規模事業者の経営力の向上に向けた「強みの伸長と販路の拡大」、「経営管理の強化」、「経営計画の策定と運用」について確認した。

「強みの伸長」においては、競合他社との製品・商品・サービスの差別化を意識することで、売上高や利益の拡大につながる可能性を示した。具体的には、小規模事業者は「高い品質」、「希少価値・プレミアム感」、「地域資源・文化の活用」、「事業背景(ストーリー性)への共感」といった要素による差別化を意識していることが分かった。そのほか、「地方圏」の小規模事業者は、「地域資源・文化の活用」、「顧客との密着性・コミュニケーション」など、地域性や顧客との密なコミュニケーションによる差別化を意識していることが分かった。また、競合他社との差別化への取組に向けては、自らが置かれている経営環境や取り扱う製品・商品・サービスの優位性を分析することが、強みの発揮において重要であることを示した。

「販路の拡大」においては、新規顧客の獲得が重要であり、競合他社に対して製品・商品・サービスの差別化に取り組むことが新規顧客の獲得につながる可能性を示した。さらに、新規顧客を獲得するためには、今後展開を予定している市場・顧客ニーズの情報収集・調査分析、新たな顧客層にアプローチするための製品・商品・サービスの開発、定めた顧客層に対する効果的な情報発信の強化に取り組むことが重要であることが分かった。

小規模事業者が売上げや利益を拡大し持続的発展を遂げるためには、自社の強みを伸長し、販路の拡大に取り組むことに加えて、小規模事業者の限りある経営資源を適切に管理する「経営管理の強化」に取り組むことも重要となる。そこで「経営管理の強化」について、「人材の確保・定着」、「価格転嫁・適切な価格設定」、労働生産性向上に向けた「DX・デジタル化」に注目し、それぞれについて確認した。

小規模事業者においても人材不足が進行している中、他社と差別化する強みを持っている事業者や、自社の取組や魅力を社外に発信している事業者、従業員とビジョンを共有できている事業者は、比較的人材を確保できている傾向にあることが分かった。さらに、人材不足の状況においては、自社の既存の人材とは異なる価値の提供を期待できる副業・兼業人材の活用が人的リソースの補完につながるほか、業績や集客力の向上につながる可能性を示した。

足下で物価高騰などが進む中、小規模事業者における価格転嫁の状況について確認した。小規模事業者において、自社の原価構成や利益を把握し、物価や人件費の上昇が自社の利益をどの程度圧迫するのかについて確認しつつ、これらの根拠をもって価格交渉・適切な価格設定を行っていくことが重要である可能性が示唆された。一方で、人材が限られる小規模事業者においては、帳簿作成などの経理事務に取り組む頻度が低い様子がうかがえた。経理事務に充てられるリソースが少ない小規模事業者においても、持続的発展を遂げるためには、こまめな経理事務を行うことで、原価や利益を適切に把握し、利益を確保することが重要である。

小規模事業者の限られた経営資源をいかすべく、労働生産性の向上に向けて、デジタル技術を活用した業務効率化の取組について確認した。デジタル化に取り組むことの重要性に加えて、業態別に取組状況の違いがあることなどを確認し、特に「顧客データの一元管理」、「営業活動や受発注管理のオンライン化」、「紙書類の電子化・ペーパーレス化」を意識して取り組むことが業務効率化につながる可能性を示した。

最後に、これらの取組を計画的に行うため、「経営計画の策定と運用」について確認した。小規模事業者においても、経営計画を策定し、経営計画に対する進捗管理や評価、見直しなどの運用を行うことで、業績及び集客力の向上につながるほか、当初の目的以外の副次的な効果も得られる可能性を示した。一方で、人材が限られている小規模事業者においては、時間的な制約から計画策定に着手できていない状況も分かった。そのような場合には支援機関等を活用し、経営計画を策定・運用することが有効である可能性を示した。