第9節 事業承継

本節では、中小企業・小規模事業者における事業承継の動向について確認する。

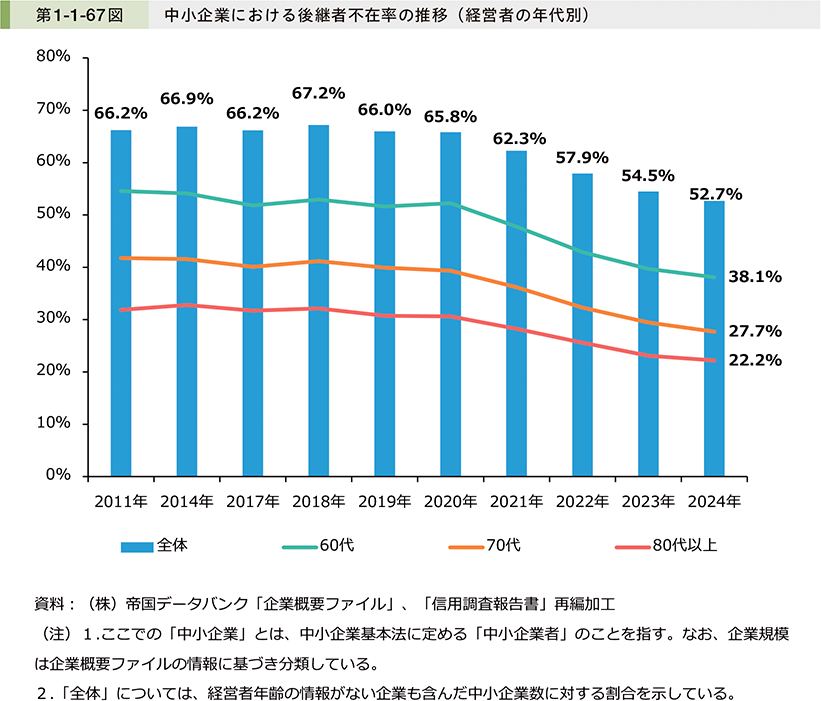

第1-1-67図は、中小企業における後継者不在率の推移を、経営者の年代別に見たものである。これを見ると、「全体」として後継者不在率は減少傾向にあり、経営者の年代が「60代」以上の事業者においても同様に減少傾向にあることから、後継者不足の解消が一定程度進んでいるといえる。

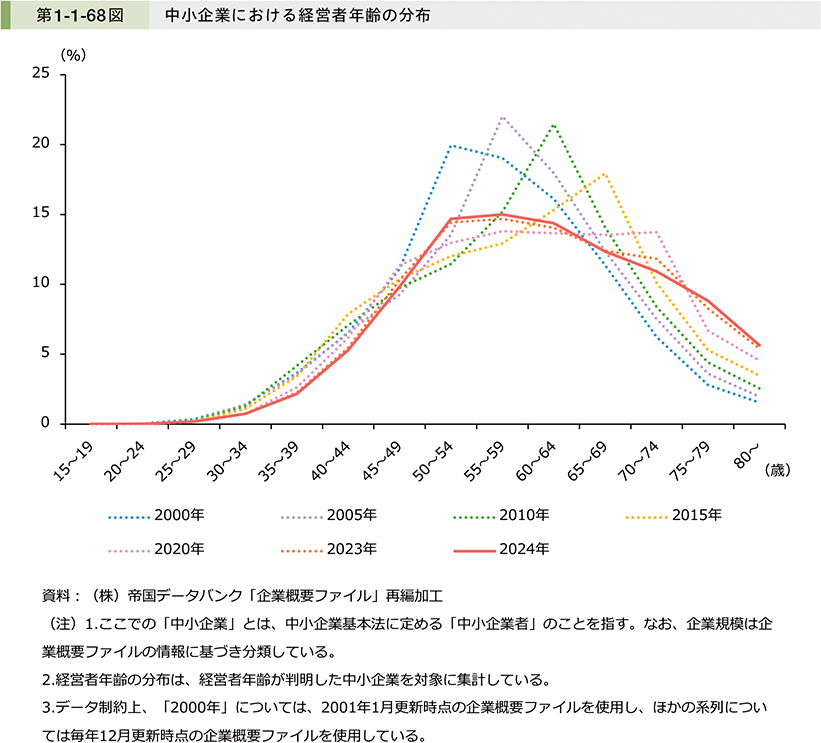

第1-1-68図は、中小企業における経営者年齢の分布を見たものである。これを見ると、中小企業の経営者年齢の水準は依然として高く、60歳以上の経営者が過半数を占めている。

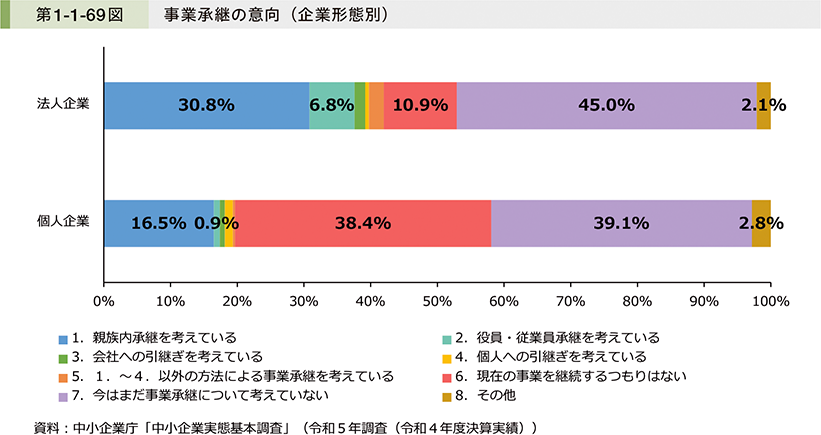

第1-1-69図は、中小企業庁「中小企業実態基本調査」を用いて、中小企業における事業承継の意向を企業形態別に見たものである。これを見ると、「法人企業」の約3割が「親族内承継を考えている」と回答している。一方、「個人企業」は「法人企業」と比較して「現在の事業を継続するつもりはない」と回答した割合が高く、約4割の企業が自らの代での廃業を考えている様子がうかがえる。

事例1-1-8では、離島における地域住民の生活を支えるために、サプライチェーン事業承継に取り組んだ企業の事例を紹介する。

事例1-1-8 株式会社奈留島運輸

島民の生活を守るために『サプライチェーン事業承継』に取り組んだ企業

所在地 長崎県五島市

従業員数 39名

資本金 1,000万円

事業内容 道路貨物運送業

▶離島での生活を支える商店が、事業継続に向けて譲受先探しに着手

長崎県五島市の株式会社奈留島運輸は、五島列島のほぼ中央に位置する奈留島に本社を置く運送業を手掛ける企業である。九州商船株式会社の代理店として柿森誠社長が創業し、奈留島で始まったマグロ養殖をきっかけとして2018年に運送業にも進出。九州本土から毎日船で届く生活必需品を島内へ配送するほか、工事現場で使う木材や機材なども取り扱い、離島である奈留島の物流インフラを担っている。鈴木信吉代表が経営するスーパーマーケット「新鮮館すずらん」も長年の取引先の1社であった。鈴木代表は自身が高齢であることに加え、昨今の島民人口の減少や人件費の上昇を受けて経営の先行きに不安を抱いていたが、地域住民の生活と従業員の雇用を守りたいという思いで、2020年、本格的な事業承継に着手。鈴木代表の子息は島外に住んでおり後継者がいない中、地元の五島市商工会に相談したところ、長崎県事業承継・引継ぎ支援センターを紹介され、譲受先探しを始めた。

▶島のために事業承継を決意。新鮮館すずらんを廃業から救う

新鮮館すずらんの譲受先探しは、主に離島の事業であることなどを理由に難航。譲渡はなかなか実現せず、鈴木代表はやむなく、2022年10月をもって廃業することを決意した。当時、新鮮館すずらんのほかに島内のスーパーマーケットは残り1店の状況で、新鮮館すずらんの廃業は島民の利便性悪化や地元経済の縮小につながり、地域の活力が失われてしまうことが懸念されていた。新鮮館すずらんの承継について、柿森社長も同センター同席の下でマッチングを行ったが、異業種のスーパーマーケット経営を担うことに不安もあり、慎重に検討を重ねていた。しかし、廃業日が間近に迫る中、島民に愛されている新鮮館すずらんをこのままなくす訳にはいかない、島のために自分が何とかしなければならないという強い使命感で、ついに承継を決断するに至った。合意後の事業承継に関する手続きは同センターが中心となり、契約まで伴走したことでスムーズに進められた。結果として、新鮮館すずらんの看板は守られ、従業員19名についても全員の雇用を継続することができた。

▶「店はコミュニケーションの場」。常連客からの感謝の声を受けて、更に魅力的な店づくりを目指す

鈴木代表は「人間が最後まで必要とするのは食料品。人がいる限り食料品は絶対に必要になるため、店を存続させたい思いが強かった。信頼できる柿森社長に事業承継ができて心配事は何もなくなった」と話す。一方、柿森社長にとってスーパーマーケット事業は全くの畑違い。運送業との価格設定の考え方の違いなどに経営の難しさを感じながらも、同事業に携わっていく中で、この店が島民のコミュニケーションの場にもなっていることに気付いた。店の存続は常連客から大いに感謝され、「島のため」と決めた承継が実際に島民の日々の生活を支えていることを実感している。柿森社長の目下の課題は、奈留島が離島のために商品を卸す商社の足が遠のいてきたことだ。「このままでは品ぞろえが乏しくなり、島民は更に不便になる。自ら積極的に商品の視察に出向いて魅力的な商品を見つけ、地元住民の声を反映させて品ぞろえを豊かにできるよう努めていく」と柿森社長は語る。

コラム1-1-10 事業承継税制

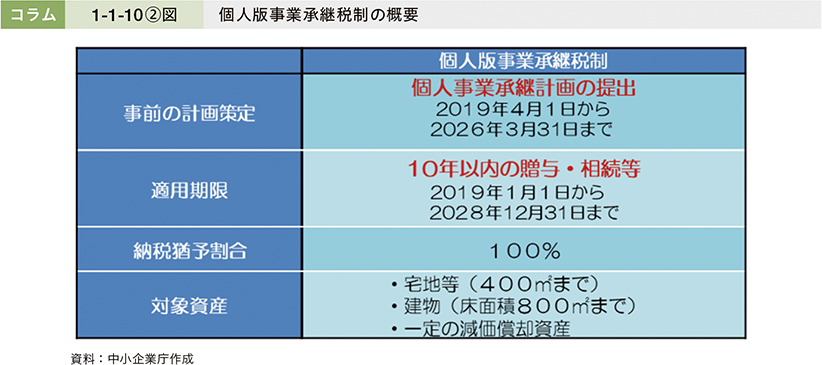

事業承継税制は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「円滑化法」という。)に基づく認定の下、会社や個人事業者の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度である。

同税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」がある。

活用に当たっては、特例承継計画・個人事業承継計画の提出が必要であり、計画の提出期限は2026年3月31日までとなっている。

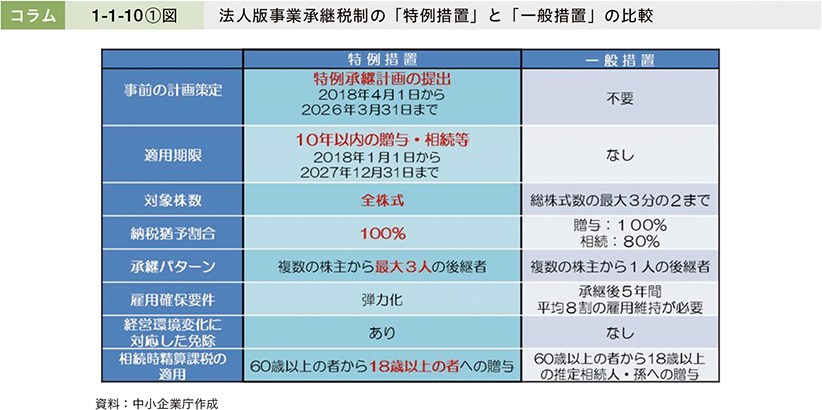

1.法人版事業承継税制

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件の下、その納税を猶予するとともに、後継者の死亡等の一定の事由が生じた場合に、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度である。

同税制は、平成30年度税制改正で抜本的に拡充された。具体的には、これまでの措置(以下、「一般措置」という。)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等を認める「特例措置」が創設された。

なお、本税制の適用に当たって、後継者は株式贈与時に役員就任後3年以上経過している必要があったが、令和7年度税制改正において、「特例措置」に限って役員就任要件が事実上撤廃され、後継者が贈与直前に役員に就任した場合にも適用が認められることとなった。

2.個人版事業承継税制

個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る。)に係る事業(不動産貸付事業等を除く。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件の下、その納税を猶予するとともに、後継者の死亡等の一定の事由が生じた場合に、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度である。

同税制は、令和元年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予とする制度として創設された。

本税制の適用に当たって、これまで後継者は事業用資産の贈与時にその事業用資産に係る事業に3年以上従事している必要があったが、令和7年度税制改正において、事業従事要件が事実上撤廃され、後継者が贈与直前から事業に従事していた場合にも適用が認められることとなった。

コラム1-1-11 アトツギ甲子園と後継者支援の裾野拡大

1.アトツギ甲子園による後継者育成支援の機運醸成

全国の経営者の平均年齢は2024年には平均60.7歳73となっており、中小企業・小規模事業者においても高齢化はますます進んでいる。中小企業・小規模事業者が、将来にわたり、その活力を維持していくためには、後継者、特に若い年齢の後継者を育成し、円滑な事業承継によって企業価値を次世代に引き継ぎ、更に事業を成長させることが必要不可欠であり、政府としても支援を行っていく必要がある。

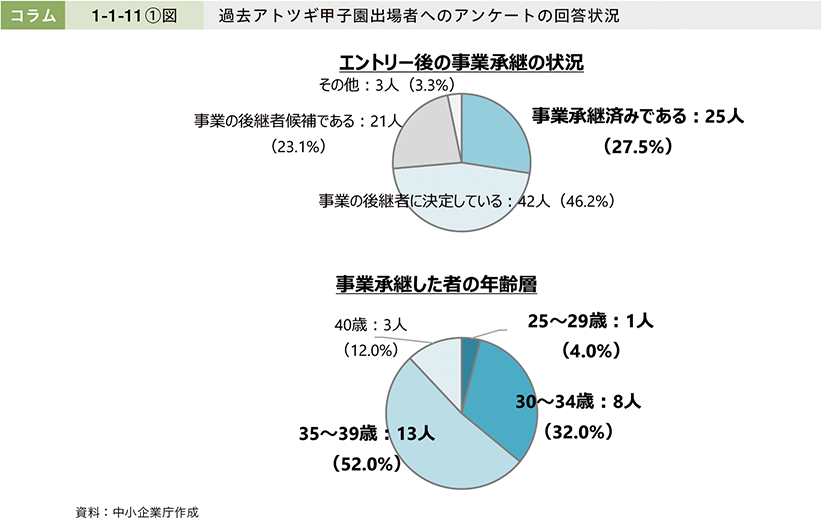

こうした観点から、中小企業庁では令和2年度より、39歳以下の後継予定者を対象に、承継先の経営資源を活用した新規事業のアイデアを競うピッチイベントである「アトツギ甲子園」を開催している。書類審査を突破した後継者には、地方大会、決勝大会前に、先輩経営者等によるメンタリングや審査委員からの指摘といった、事業をブラッシュアップする機会を提供しており、若き後継予定者が承継先の経営資源を見直し、新たな事業アイデアを考えるきっかけを与えている。さらに、審査委員等の第三者から評価を受けることができるだけでなく、メディア取材や登壇機会の増加、新たな取引先の獲得などにつながることも期待でき、事業の更なる発展が望める。なお、大会出場者への補助金等の優遇措置の付与、表彰者に対する、事業化に向けた追加のメンタリング支援により、若き後継予定者の経営者マインドの醸成とともにそのアイデアの事業化、早期の事業承継を後押ししている。

実際に、2024年8月、過去(第1回から第4回)にアトツギ甲子園に出場した者に対して、アンケート調査を実施したところ、アンケートに回答した者の27.5%が事業承継済みと回答し、そのうち88%が39歳以下で事業承継をしていることが分かった。交代後に就任する経営者の平均年齢が52.7歳74であることを踏まえると、中小企業の事業承継においてアトツギ甲子園は早期の事業承継を促進しており、十分な効果が表れているといえる。今後も政府として、後継者育成支援に取り組んでいく。

73 (株)帝国データバンク「全国『社長年齢』分析調査(2024年)」

74 (株)帝国データバンク「全国『社長年齢』分析調査(2024年)」

2.後継者育成に取り組む支援機関等

アトツギ甲子園の開催に加えて、地方公共団体、金融機関、商工団体等において後継者支援に取り組む支援機関が増えてきている。これまでの中小企業白書においても、宇治市、京都信用保証協会、京都信用金庫、みなと銀行、大分県、岡山市を取り上げてきた75が、これまでとは異なる新しい枠組みで後継者支援を実施している支援機関も現れている。ここでは、実際の支援機関及び地方公共団体の取組事例として2事例を紹介する。

75 2023年版中小企業白書において、宇治市、2024年版中小企業白書において、みなと銀行、京都信用保証協会、京都信用金庫、大分県及び岡山市の取組事例を掲載している。

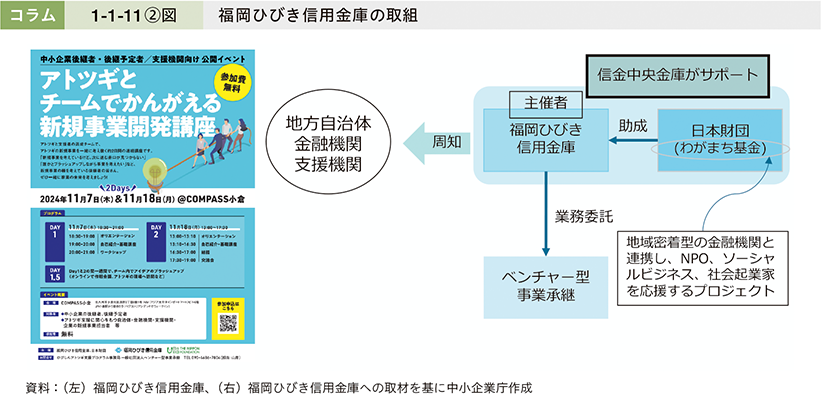

事例:福岡ひびき信用金庫

福岡県北九州市に本店を置く福岡ひびき信用金庫では、平成2年から満47歳までの若手経営者を対象にした「ひびしんニューリーダー会」において、自主運営で経営への知識習得や会員間の交流を行っていた。その中で、今後、中小企業の後継者を掘り起こすためには営業店の金庫職員の意識改革が必要と考え、令和6年より職員向けに後継者育成の重要性に関する研修を行うとともに、後継者向けの新規事業開発講座を組み合わせた支援プログラムを実施。職員が後継者と共に研修を受け、後継者と実際の新規事業や経営資源の見直しについて一緒に考える講座を実施することで、実践的な学びを得ている。同プログラムに参加した職員は、中小企業の持続的な成長の観点から後継者育成の重要性について理解し、企業訪問の際には、後継者について積極的に伺うなど、後継者に向けた意識が高まった。また、同講座内では、職員が実際にアトツギ甲子園の地方大会出場者の事業のブラッシュアップのサポートも行うことができた。

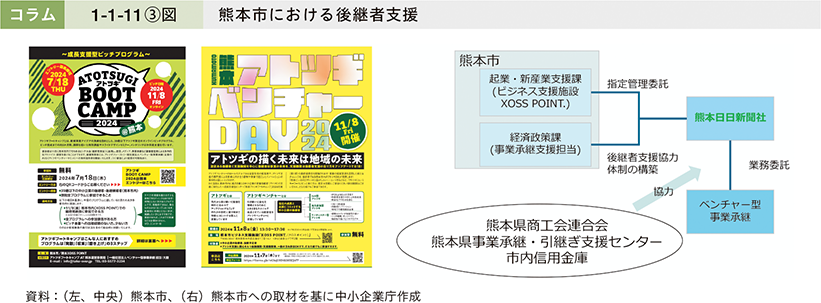

事例:熊本県熊本市

熊本県熊本市では、創業支援・ベンチャー支援を実施する場としているビジネス支援施設「XOSS POINT.」を拠点に、株式会社熊本日日新聞社と共に後継者支援に取り組み始めている。これまで創業支援・ベンチャー支援やイベント等を実施してきたが、その中で、第二創業として後継者がプログラムに参画していることを目の当たりにした。その実情を踏まえ、後継者向けに特化したイベントを行う中で、地域の企業が事業承継をしていく必要性を改めて認識した。その後、経営資源を見つめ直し、新規事業を実施する後継者に対象を絞った支援プログラムを始めた。具体的には、熊本市内の39歳以下の後継者・後継者候補を対象に、新規事業の開発講座、ワークショップ、発表に向けた磨き上げの支援を合計3か月間のプログラムとして実施した。熊本市内の後継者に対し、経営資源を見つめ直す機会を与えるだけでなく、ビジネス支援施設をハブとして、後継者同士のコミュニティを作り上げている。

3.まとめ

アトツギ甲子園への参加により、後継者が主体的に経営資源を改めて見つめ直し、次世代経営者として企業の未来、業界の未来を考え、プレゼンし、第三者から評価を得ることは、後継者の良い成長機会となっている。こうした取組を通じて後継者の育成が進むことで、中小企業における早期の事業承継が促されることもうかがえる。

また、後継者支援について、主体となる支援機関、後継者と接点がある支援機関等複数の支援機関がそれぞれの役割を持ちながら、後継者の育成という同じ目的に向かって後継者支援プログラムを組み立てている。中小企業庁では、今後も後継者支援の裾野の拡大を期待し、「アトツギ甲子園」を行い、後継者育成の機運醸成についても引き続き行っていく。

コラム1-1-12 サプライチェーン事業承継

1.サプライチェーン事業承継の重要性

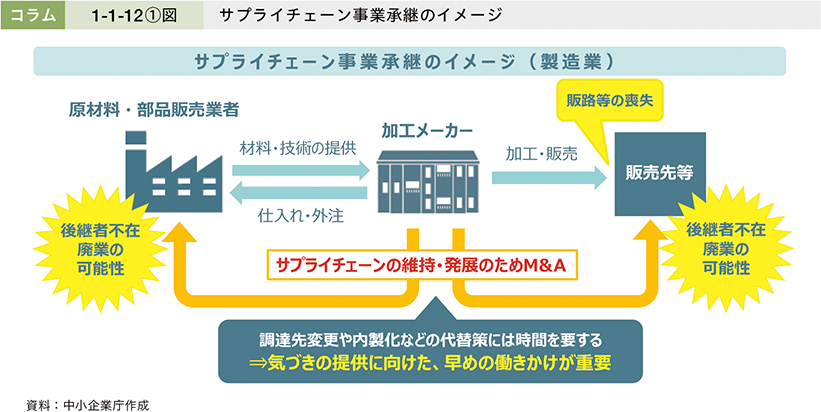

地域のサプライチェーンを担っている中小企業の廃業は、その取引先であった事業者の事業継続にも大きな影響を与え、地域産業全体に負の波及効果が及ぶ可能性がある。

中小企業の経営者年齢の高齢化に伴い、取引先が後継者不在等で廃業してしまうことを防ぐために、後継者不在等の原因で事業承継に悩む取引先の事業の承継、又は事業承継に向けた働きかけ(支援機関の紹介等)を行い、サプライチェーンの維持・発展を実現する「サプライチェーン事業承継」が重要である。

サプライチェーン事業承継のメリットには、大きく以下の6点がある。

①取引先の廃業を防ぎ、雇用とサプライチェーンを守ることができる

②既存事業とのシナジー効果により、売上げの拡大が見込まれる

③業務の内製化によって、事業範囲が拡大し、経営基盤を強固にできる

④専門人材・設備リソースの取得・共有が可能

⑤既存の取引先との信頼関係を維持できる

⑥知己の関係であるため、円滑な事業承継につながりやすい

以上のように、サプライチェーン事業承継には多くのメリットがあり、地域の雇用を守るだけでなく、これまで長年一緒に仕事を進めてきたことによる信頼関係や相互の事業の親和性により、円滑な事業承継が期待でき、更に既存事業とのシナジーを得ることができる可能性がある。そのため、必ずしも取引先を失うことへのリスクヘッジだけではなく、自社が属するサプライチェーンの強化や売上拡大等に向けた成長戦略としての側面も大きいことがうかがえる。

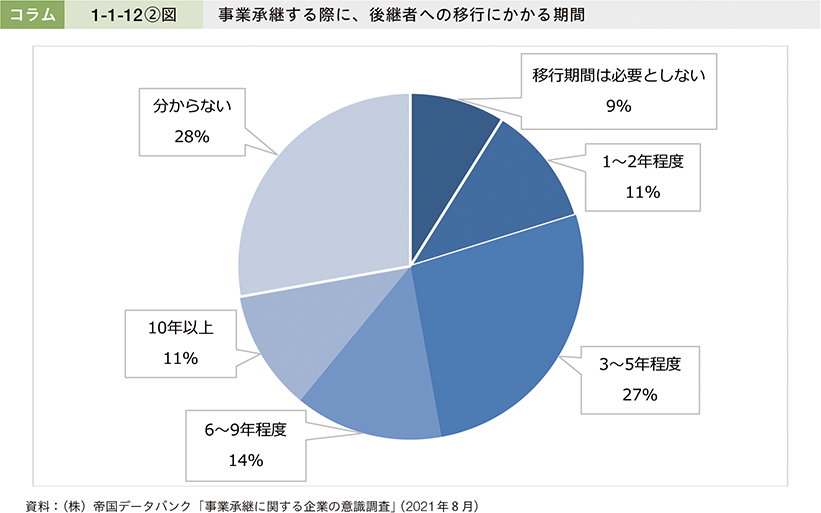

また、事業承継に要する期間として、3年以上を要すると回答した割合が半数を超えており、10年以上を要すると回答した割合も少なくない。このように、事業承継は短期間で実現するものではなく、対応が遅れると廃業を避けられず、直接の取引先事業者のみならず、地域産業全体の事業継続にも大きな影響を及ぼす可能性がある。そのため、中長期的な視点を持ち、サプライチェーン全体で早期の準備を行っていくことが重要である。

サプライチェーン事業承継の重要性を啓発するべく、中小企業庁では2024年10月に「サプライチェーン事業承継啓発チラシ」及び「サプライチェーン事業承継事例集」を中小企業庁ホームページに公表した76。地域の業界団体や商工団体・金融機関等の支援機関が、サプライチェーン事業承継について、事業者にタッチする際のドアノックツールとして活用することを想定している。同チラシを基に企業が自己診断を行い、自社の取引先の事業承継状況やその後の具体的な支援手法の把握、事業承継・引継ぎ支援センター等を中心とした事業承継支援機関への相談促進につながることを期待している。

特に、業界団体や多くの取引先を抱える事業者等において、自社を取り巻くサプライチェーンの維持・発展に向けて本資料が活用されることを期待したい。

中企庁HP:事業承継を実施する| 中小企業庁(meti.go.jp)

76 中小企業庁ホームページ「サプライチェーン事業承継」(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/implement_business_succession.html#a6)

2.サプライチェーン事業承継の実践に当たって

サプライチェーン事業承継を実施する方法は、主に三つある。

一つ目は、自社で事業承継することができなかったとしても、取引先に代わって事業承継支援機関を紹介することである。各都道府県に設置されている公的相談窓口である「事業承継・引継ぎ支援センター」等の事業承継支援機関を紹介し、後継者の有無にかかわらず、早めの親族内承継・第三者承継の支援につなげていくことが重要である。

二つ目は、従業員の派遣による技術・ノウハウの承継、運営体制の維持だ。サプライチェーンの維持を目的に自社の従業員を取引先に派遣し、技術・ノウハウの承継、運営体制の維持を支援することも重要な支援方法になる。

三つ目は、M&Aだ。サプライチェーンの維持とともに将来的な発展のため、取引先に対してM&Aを打診し、自社で取引先の事業を承継することで、連鎖廃業を防止し、さらに既存事業のシナジー効果による更なる発展を目指していくことが可能となる。ただし、対等な立場での条件交渉が重要である。

以上が、サプライチェーン事業承継の具体的な取組方法である。最後に、実際にサプライチェーン事業承継が行われた事例として、M&Aによるサプライチェーン事業承継の事例を二つ紹介する。

事例:株式会社大槇精機

埼玉県朝霞市の株式会社大槇精機は、5軸マシニング加工の達人として知られる切削加工業者である。30年以上の取引関係がある埼玉県川口市の鋳造会社である株式会社エヌケーが廃業予定だと聞き、同社の大町亮介社長は、すぐさまサプライチェーン事業承継を提案したという。そこには、これまでの両者の関係性はもとより、1社廃業することによって生じるサプライチェーンの崩壊や連鎖廃業の危険性を防ぐことができ、また、これまで外注していた鋳造業に参入することで幅広い金属加工のニーズに対応でき、新規案件を獲得できるという既存事業とのシナジー効果が見込まれたことが大きかった。

そして、株式会社エヌケーや取引先からも早期に承諾が得られ、事業承継は一気に進んだ。廃業を予定していた株式会社エヌケーは、従業員と生産設備だけでなく、既存の取引先も承継することができ、同社側も事業承継により、大きな資金負担なく鋳造部門を自社保有することが実現した。

さらに、実際に事業を承継した後のシナジー効果は大きく、作業効率の向上はもちろん、鋳造から切削までをセットで取り扱う案件の受注量は、以前に比べて10倍に拡大したという。サプライチェーン事業承継による社内体制の強化は、新規顧客の開拓など事業領域の拡大につながっていると考えられ、新たな挑戦が今後も続けられていくことを期待したい。

事例:福山ゴム工業株式会社

広島県福山市の福山ゴム工業株式会社は、建設機械のゴムクローラ等の工業用ゴム製品に強みを持つゴム製品製造業者である。40年以上にわたって部品を調達してきた地域の協力会社である有限会社新坂加工が会社の譲渡を希望していると聞き、サプライチェーン事業承継に踏み切った。

有限会社新坂加工は、もともと同社の元社員が独立創業した企業ということもあり、資本関係はなかったものの、同社の職員を出向で派遣するなど密に連携が図られていた。有限会社新坂加工の経営者が70歳という年齢をきっかけに引退するに当たって、日頃の連携関係を背景に、事業承継について同社に相談した。同社としては、社員を派遣させていたことにより経営内容や設備、人的資本等もある程度把握できていたことから「黒字経営の良い会社にできると思った」と松岡伸晃社長が語るように、事業承継に向けて前向きに取り組み始めた。

事業承継の交渉は、広島県事業承継・引継ぎ支援センターに相談して進め、資産の評価額や承継の進め方等について助言を受けたことで、トラブルなく、M&Aによる事業承継を実現した。

実際に承継した後には、承継先の現場改革を進め、原価低減に向けた作業の見直しはもちろん、清潔なトイレへの改修等、細かい職場環境も含めて工場全体を見直した。その結果、社員の労働環境や待遇の改善によりモチベーションアップが図られ、生産する商品の不良率も大幅に低減した。また、同社とは約50km離れた遠隔地という立地により、災害時の事業継続計画(BCP)の観点からも有効に機能している。

サプライチェーンが強固になり、部品の生産・供給をコントロールしやすくなったこともあり、今後も時代の変化に合わせてグループ全体での事業拡大を目指していけるという。さらに、承継先については将来的な経営幹部の育成の場としても活用を見据えるなど、今後も更なるシナジー効果が見込まれている。