第1節 脱炭素化・GX

本章では、中小企業・小規模事業者において対応の重要性が高まっている共通価値(脱炭素化・GX、サーキュラーエコノミー、経済安全保障・人権尊重、BCP)に対する中小企業・小規模事業者の取組状況等について確認する。

本節では、脱炭素化・GXに関して、中小企業・小規模事業者への要請や中小企業・小規模事業者における対応状況などについて確認する。

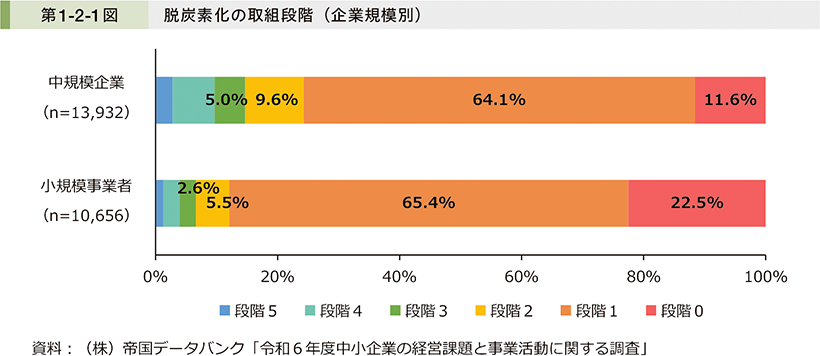

第1-2-1図は、企業規模別に脱炭素化の取組段階77について見たものである。これを見ると、「中規模企業」、「小規模事業者」共に「段階2」以上の事業者は一定数存在するものの、「段階1」が6割超と最も高い。また、「中規模企業」では「小規模事業者」に比べて取組が進展していることが分かる。

77 ここでの「脱炭素化」とは、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出量を削減、若しくは排出量をゼロにする取組を指す。それぞれの取組段階の定義は、下記のとおり。

段階0:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解していない

段階1:気候変動対応やCO2削減に係る取組の重要性について理解している

段階2:事業所全体での年間CO2排出量(Scope1,2)を把握している

段階3:事業所における主要な排出源や削減余地の大きい設備等を把握している

段階4:段階3で把握した設備等のCO2排出量の削減に向けて、削減対策を検討・実行している

段階5:段階1~4の取組を実施しており、かつ情報開示を行っている

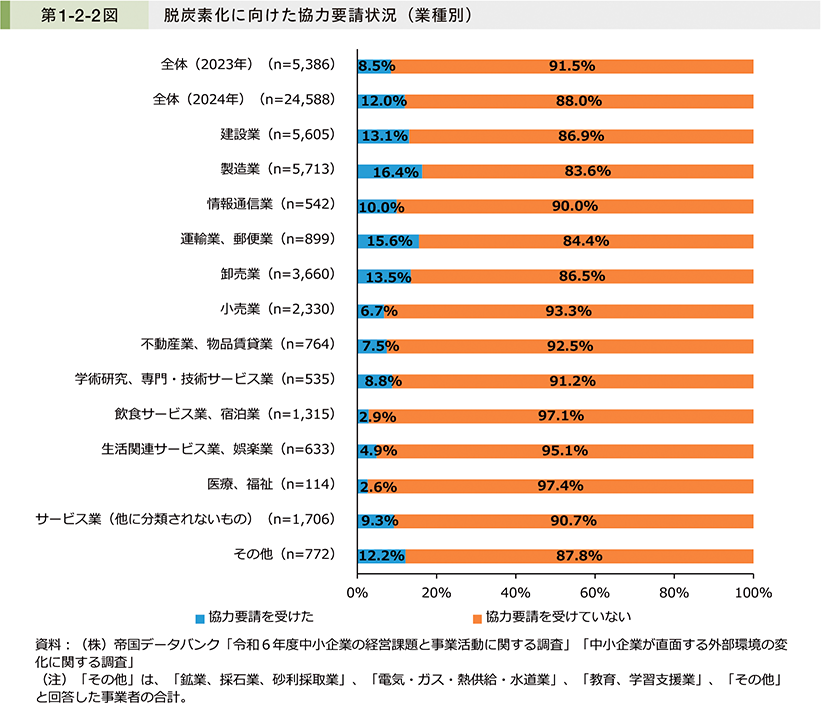

第1-2-2図は、脱炭素化に向けた取組に関する協力要請の状況について、業種別に確認したものである。「製造業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業」では「協力要請を受けた」割合が他の業種に比べて高い傾向にある。また、「2023年調査」における「協力要請を受けた」割合は「全体(2023年)」で8.5%であり、「全体(2024年)」では増加している傾向が見て取れる78。

78 調査間で母集団が異なるため、回答割合を一概には比較できないことに留意が必要。

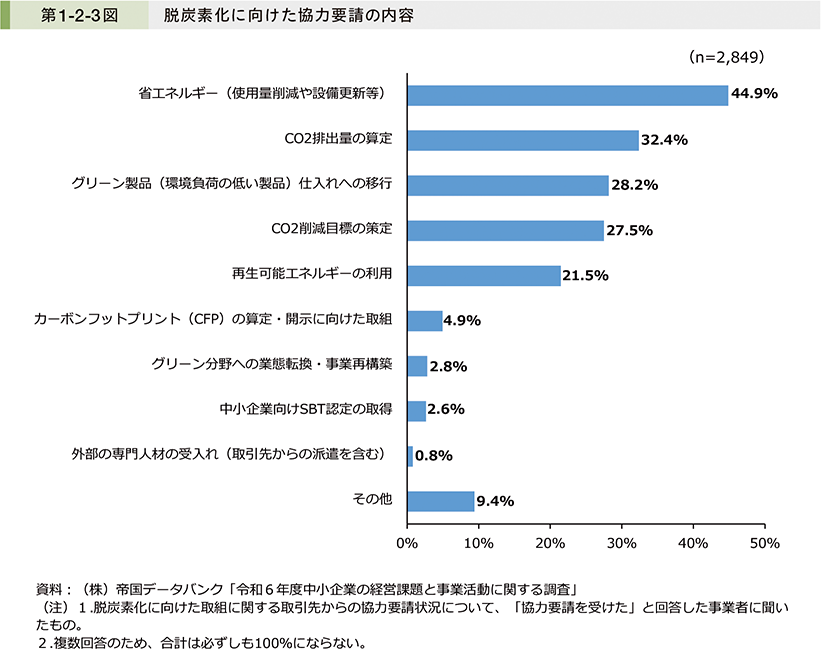

第1-2-3図は、脱炭素化に向けた取組に関する協力要請の状況について「協力要請を受けた」と回答した事業者における、具体的な要請の内容を見たものである。これを見ると、「省エネルギー(使用量削減や設備更新等)」、「CO2排出量の算定」の回答割合が比較的高い。

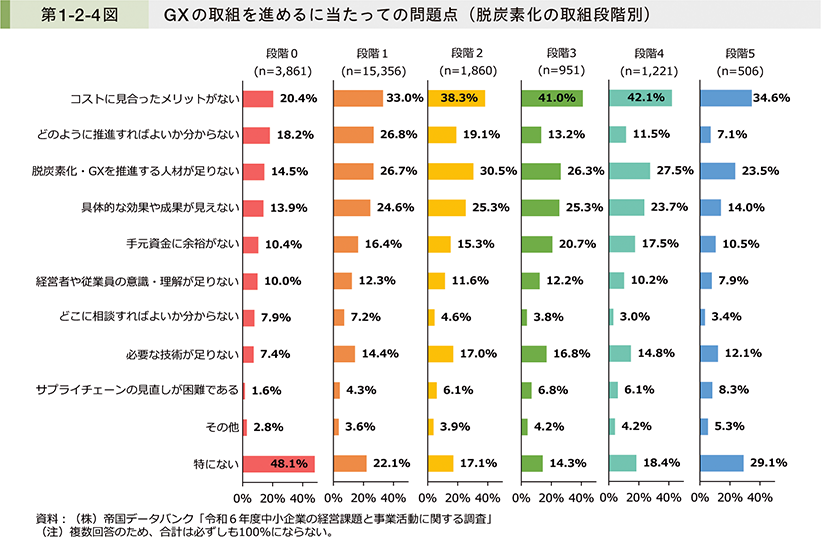

第1-2-4図は、脱炭素化の取組段階別に、GXの取組を進めるに当たっての問題点を見たものである。これを見ると、いずれの取組段階の事業者においても「コストに見合ったメリットがない」や「脱炭素化・GXを推進する人材が足りない」といった回答割合が比較的高い傾向にある。また、取組段階が低い事業者では、取組段階が高い事業者に比べて「どのように推進すればよいか分からない」や「特にない」と回答した割合が高い傾向にある。

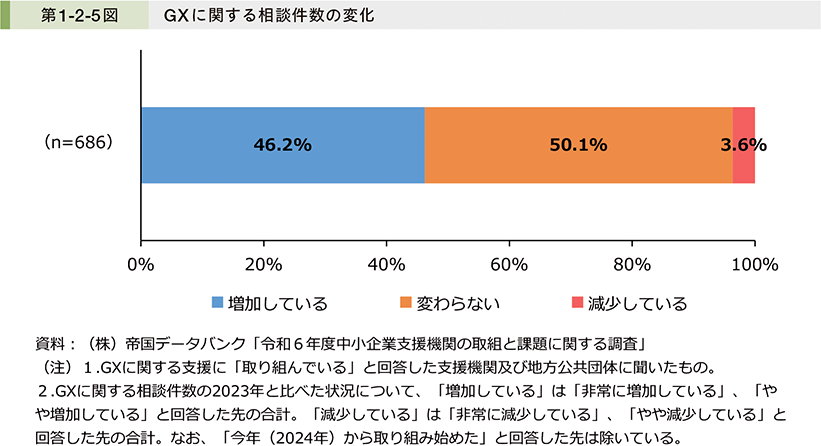

第1-2-5図は、支援機関及び地方公共団体における、支援先事業者からのGXに関する相談件数の変化を見たものである。これを見ると、2023年に比べて「増加している」と回答した割合は約半数となっている。中小企業・小規模事業者においても脱炭素化への取組の必要性が高まっていることに伴い、足下でこうした相談が増加している傾向にあると考えられる。

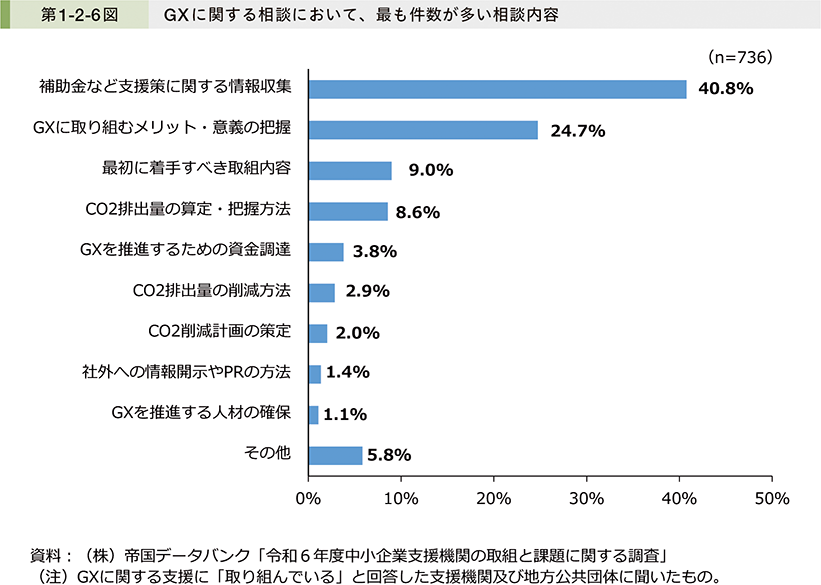

第1-2-6図は、支援機関及び地方公共団体における、GXに関する事業者からの相談において、最も件数が多い相談内容を見たものである。これを見ると、「補助金など支援策に関する情報収集」と回答した割合が最も高く、次いで、「GXに取り組むメリット・意義の把握」、「最初に着手すべき取組内容」と続いている。

事例1-2-1では、GXへの自発的な取組により、従業員の意識を高め、事業拡大を実現した企業の事例を紹介する。

事例1-2-1 備前発条株式会社

GXへの自発的な取組で、従業員の意識向上と事業拡大を実現している企業

所在地 岡山県岡山市

従業員数 233名

資本金 1,000万円

事業内容 金属製品製造業

▶環境に配慮したものづくりの要請がいずれやってくると予測し、GXに向けた取組を決意

岡山県岡山市の備前発条株式会社は、1949年に農機具向けのバネ生産で創業し、現在はヘッドレストやアームレストなどの自動車部品を中心に製造する企業である。山根教代社長は2019年に父の後を継いで社長に就任したが、直後に新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」)の感染拡大により工場の操業停止に見舞われた。今後の経営方針について頭を抱える中、欧米の環境意識の高さや米国の多国籍IT企業が脱炭素を調達基準に据えたことを知り、環境に配慮しないものづくりでは取引先や社会の要望に応えられず、将来的に仕事を失うリスクにつながるのではないかという強い危機感を覚えた。また、学校でSDGsを学ぶ我が子からの「このままで地球は大丈夫か」という純粋な疑問に答えられなかったことも、環境に配慮した取組を決意するきっかけとなった。

▶社内で「SDGsチーム」を結成し、全社横断的にCO2削減の取組を加速

最初の取組は、2020年に受けたCO2削減ポテンシャル診断であった。社内設備のCO2排出量の削減余地が大きいことを知り、具体的な取組に向けた準備を進めてきた。その後、2023年に社内各部署から約10人を選抜して「SDGsチーム」を設置。SDGsやGXのために何ができるか、自分たちの考えや思いを形にすることから取り組み始め、CO2排出量を経営の目標値に設定したことで、CO2削減の取組が加速した。優秀な専門人材の入社も後押しとなり、CO2排出量の「みえる化」は専門人材が中心となって、スコープ1、2の排出量把握やCO2削減のロードマップ策定を実現。CO2削減に向けて自走する体制が構築できた。また、本社・工場内の照明のLEDへの切替えや、塗装プラントの設備をより燃料効率の高いものに更新するなどの取組を行い、2023年はCO2排出量を約19t削減した。2024年は新たにCO2フリー電力の購入も行い、前年比6.9%(約127t)の削減、売上高当たりのCO2排出量(炭素強度)は、2019年比で約34%の減少を見込む。自分たちでアイデアを出して進める同社のGXの取組は、CO2を出さない技術開発にも発展。製品の溶接を、熱源を使わないカシメによる接合に置き換えることで省エネを実現する新技術開発は、外部機関との連携やGo-Tech事業を活用し、実用化を目指している。

▶GXに向けた自発的な取組は、従業員の意識向上や採用、業績にも好循環

従業員のアイデアに基づく自発的な取組でCO2削減を達成するという自己実現の積み重ねは、従業員の意識向上や、更なる取組のアイデアが出てくる好循環につながっている。また、こうした取組を同社公式サイトや展示会出展等で積極的に情報発信した結果、2024年には5人の採用につながったほか、既存の取引先やこれまで取引のなかった企業からの信頼が高まって受注増加につながり、売上高は感染症の影響を受けた2020年度の26億円からV字回復し、2024年度は過去最高の35億円を見込む。「GXの取組は、我慢や負担があっては続かない。皆が社会に役立っていると実感でき、利益につながるポジティブな行動が重要。引き続きロードマップに沿って段階的にCO2削減を続けながら、今後はスコープ3についても取り組んでいきたい」と山根社長は語る。

コラム1-2-1 中小企業のGXに向けた支援の取組

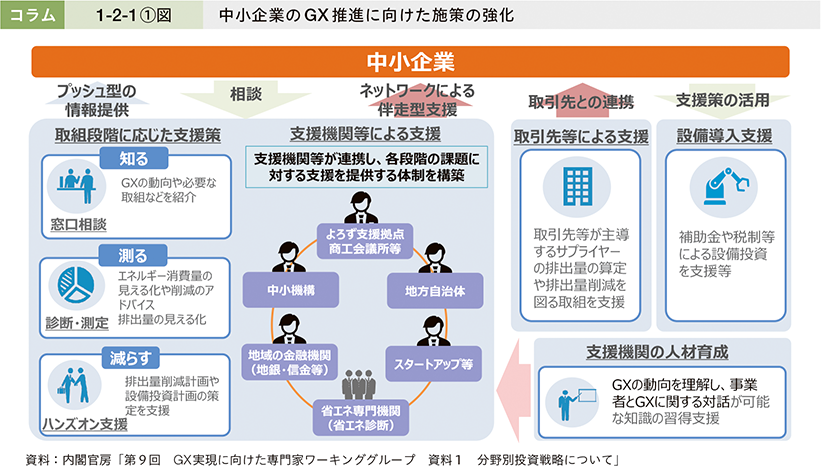

中小企業の脱炭素経営に向けた取組に対する意識は高まりつつあるものの、未だ取り組む必要性やメリットを感じていない、具体的な取組方法が分からない、人材不足等により取組に着手することが難しい、といった事業者も多い。そのため、日頃から接点を持つ地域の商工会議所や商工会、金融機関、地方自治体等が、中小企業に対して、脱炭素経営に取り組む必要性やメリット、具体的な取組方法に関する情報を提供するとともに、リソース制約下での脱炭素経営に向けた取組をサポートすることが重要となる。中小企業の脱炭素経営に向けた取組の実行面をサポートするには、温室効果ガス排出量の算定、削減計画の策定・実行、削減計画を踏まえた経営計画の策定など幅広いスキルが求められることから、地域の支援機関等が連携した支援体制を構築していく必要がある。ここでは、こうした支援機関が連携して中小企業のサポートに取り組む事例を紹介する。

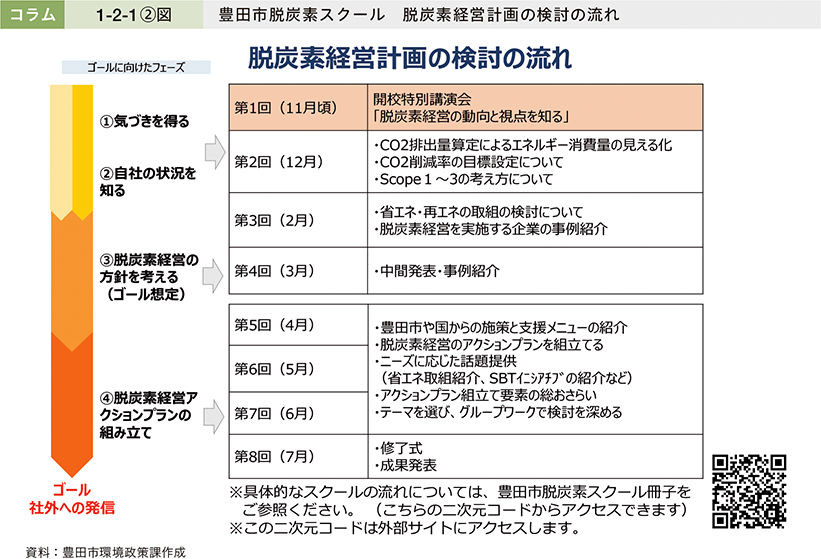

事例:豊田市脱炭素スクール

愛知県豊田市は、豊田商工会議所や豊田信用金庫と連携して、2050年「ゼロカーボンシティ」の実現に向けて、事業者の自主的な脱炭素化に向けた取組の実現を支援するため、2021年から脱炭素経営のポイントや省エネ推進・再エネ導入の実践手法を学び合う場として、「豊田市脱炭素スクール」を開校した。豊田市は事務局として全体企画やスクール運営、参加者の募集、事業の啓発、中小企業診断士の手配等、豊田商工会議所や豊田信用金庫は集客の協力やスクール会場の提供、企業向け支援メニューを紹介するという役割分担で、支援を行っている。

スクールのカリキュラムとしては、約1年間にわたって実施する講義を通じて脱炭素経営やCO2削減対策の基礎知識やポイントなどを学ぶ「講義」と、自社のCO2削減効果のシミュレーションや事業計画の組立てを学ぶ「演習」を組み合わせた内容となっており、受講者が脱炭素経営の基礎を学び、脱炭素経営のアクションプランシートを作成することをゴールとしている。

スクールでは、一方向で答えを教えるのではなく、過去にスクールを修了した参加企業同士の双方向のコミュニケーションを通じて、互いに気付きの機会を与え、企業が自主的に脱炭素化を進めていくための支援を行っており、これまでに製造業、建設業、運輸業等の約40社が参加し、修了認定が授与されている。

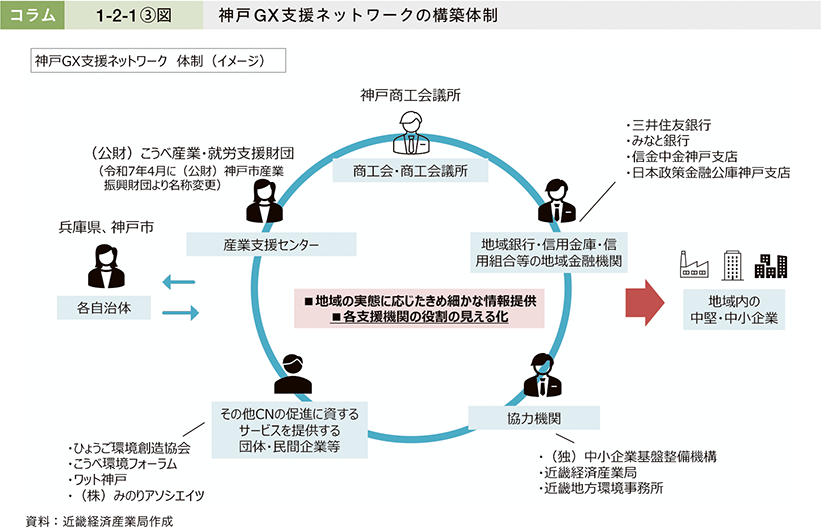

事例:神戸地域におけるGX支援ネットワーク

兵庫県神戸地域では、兵庫県や神戸市、神戸商工会議所をはじめとする支援機関・金融機関等が、近畿経済産業局と近畿地方環境事務所と共に、地域の中小企業のGXを推進するための体制構築を開始した。

そこでは、カーボンニュートラルの実現に向けた各取組段階(知る・測る・減らす・続ける)に対応する各機関の施策79の整理を行った上で、神戸市内の中小企業によるCN課題ピッチ80とそれを踏まえた経営課題解決の糸口を探るネットワークイベント等を実施することで、企業ニーズに対応した支援提案や支援機関同士の連携を更に深める必要性を共有する機会となった。

本ネットワークをきっかけに、複数の支援機関による共同でのワークショップの開催や、地域の中小企業への伴走支援を通じた支援提案等につながっており、GXの取組を進めようとする中小企業を地域で支える支援機関同士の情報交流の活発化と、支援事例の蓄積が進んでいる。

79 各支援機関等の施策の詳細については、近畿経済産業局「近畿経済産業局における 中堅・中小企業の面的GX支援プロジェクト」(p.14)を参照(https://www.kansai.meti.go.jp/5-1shiene/mentekishien.pdf)。

80 「CN課題ピッチ」とは、一般的なセミナー等に見られる支援機関から中小企業への一方向の情報提供ではなく、中小企業が支援機関に対して自社の課題をCNの観点から発表し、その個別課題に対して支援機関が質問を行いながら、課題に対応し得る支援施策を提示するという双方向のピッチイベント。