第2節 新たな担い手の創出

前節のとおり、小規模事業者は地域において存在感が大きく、地域住民の多様な需要への対応や地域経済・コミュニティの担い手など、様々な形で地域に貢献してきた。こうした事業者が今後も事業を持続的に発展させていくとともに、新たな担い手として、起業・創業により新しい事業者が生まれてくることや、事業承継により既存の事業者が次世代へ引き継がれていくことも重要になると考えられる。

そこで本節では、起業・創業及び事業承継の動向や課題について分析する。

1.起業・創業

本項では、我が国における起業・創業の実態や地方公共団体や支援機関による支援体制について分析を行う。また地域の包摂的成長を実現する担い手として、近年注目度が高まっている地域課題解決企業(ローカル・ゼブラ企業)を新たに創出するエコシステムについても取り上げる。

〔1〕起業・創業の状況

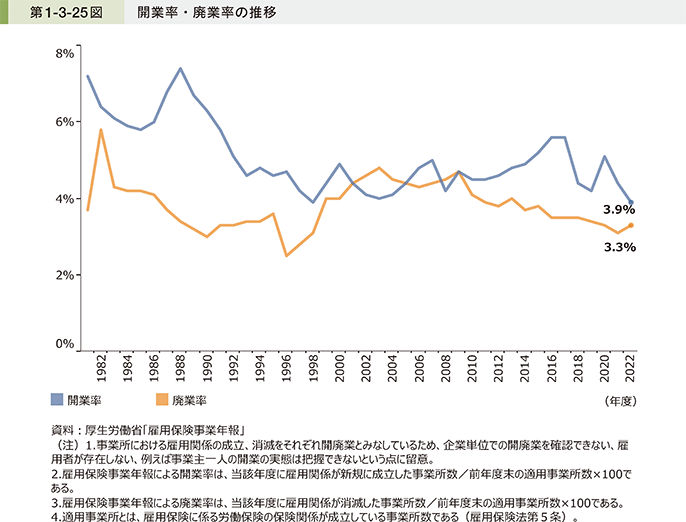

はじめに、我が国の開業率・廃業率の状況を確認する。第1-3-25図(再掲)は、我が国の開業率・廃業率の推移について見たものである。開業率は1988年度をピークとして低下傾向に転じた後、2000年代を通じて緩やかな上昇傾向で推移してきたが、2018年度に再び低下。2020年度に一時的に上昇するも、2021年度以降は低下傾向にあり、足下では3.9%となっている。廃業率は、1996年度以降増加傾向で推移した後、2010年度からは低下傾向に転じるも、足下では増加している。

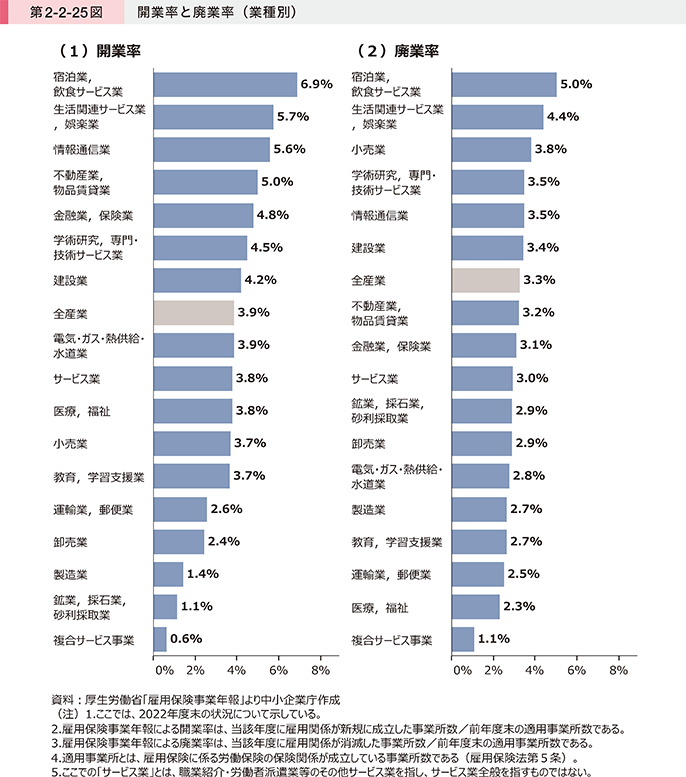

第2-2-25図は、業種別に開業率・廃業率を見たものである。開業率について見ると、「宿泊業,飲食サービス業」が最も高く、「生活関連サービス業,娯楽業」、「情報通信業」と続いている。また、廃業率について見ると、「宿泊業,飲食サービス業」が最も高く、「生活関連サービス業,娯楽業」、「小売業」が続いている。

開業率と廃業率が共に高く、事業所の入れ替わりが盛んな業種は「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」であることが分かる。一方で、開業率と廃業率が共に低い業種は、「運輸業,郵便業」、「鉱業,採石業,砂利採取業」、「複合サービス事業」となっている。

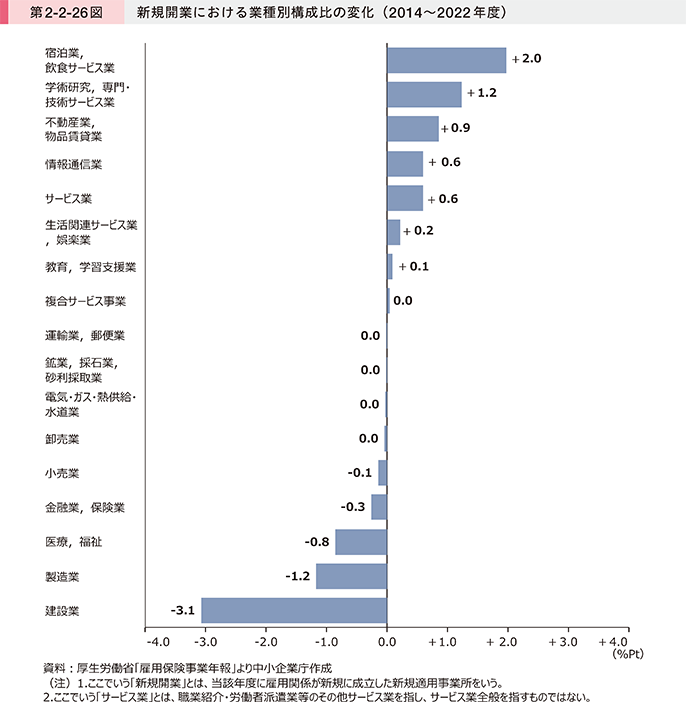

第2-2-26図は、2014年度から2022年度までにおける新規開業に占める業種別の構成比の変化を見たものである。これを見ると、「宿泊業,飲食サービス業」が+2%ポイントと最も高く、「学術研究,専門・技術サービス業」、「不動産業,物品賃貸業」、「情報通信業」と続いている。

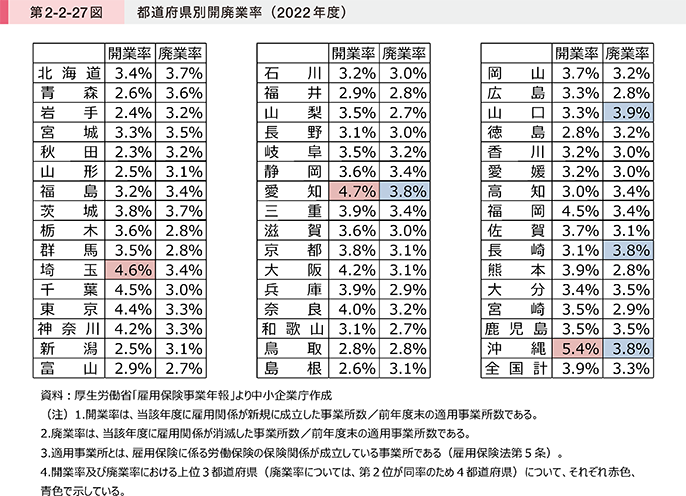

第2-2-27図は、都道府県別に2022年度の開廃業率を見たものである。開業率について見ると、沖縄県が最も高く、愛知県、埼玉県と続く。また、廃業率について見ると、山口県が最も高く、愛知県、長崎県、沖縄県と続いている。

次に総務省「就業構造基本調査」を用いて、起業の動向について確認する。

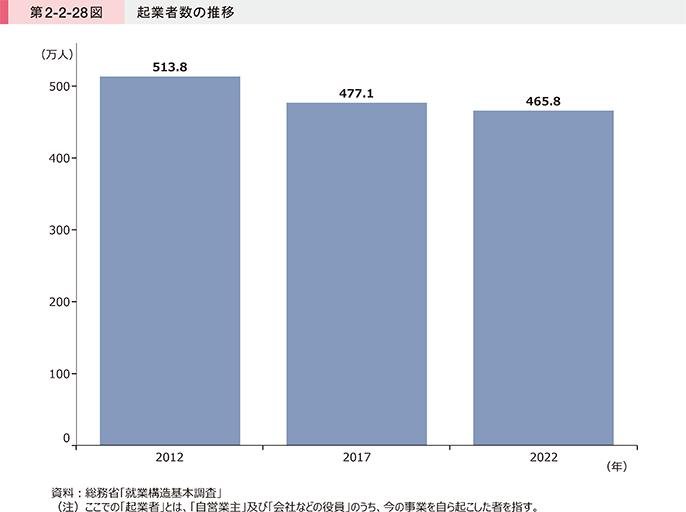

第2-2-28図は、起業者数の推移を見たものである。これを見ると、2012年に約514万人いた起業者は、2022年には約466万人となっており、減少傾向で推移していることが分かる。

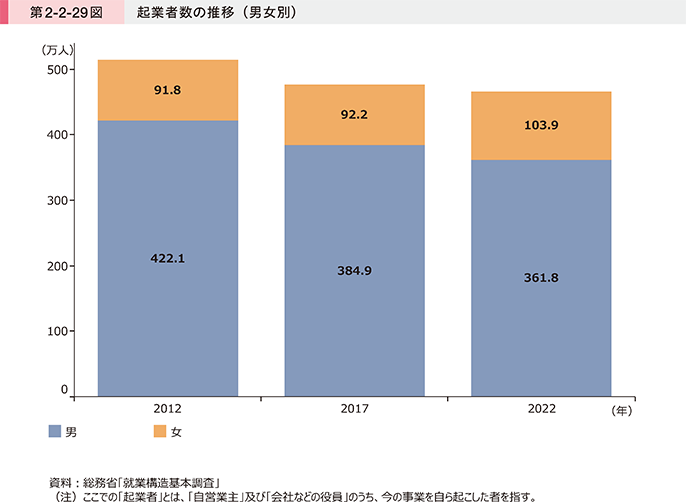

第2-2-29図は、男女別に、起業者数の推移を見たものである。これを見ると、男性の起業者数は2012年から2022年にかけて約60万人減少している一方で、女性の起業者数は約12万人増加していることが分かる。

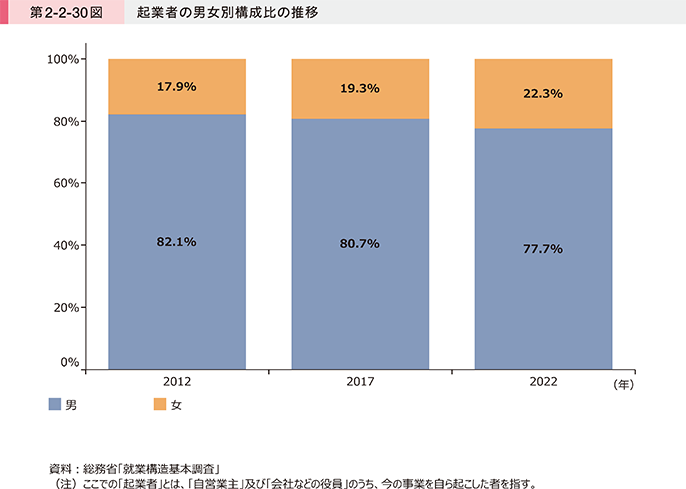

第2-2-30図は、起業者における男女別構成比の推移を見たものである。これを見ると、2012年から2022年にかけて男性が占める割合は低くなる一方で、女性が占める割合は高くなっていることが分かる。

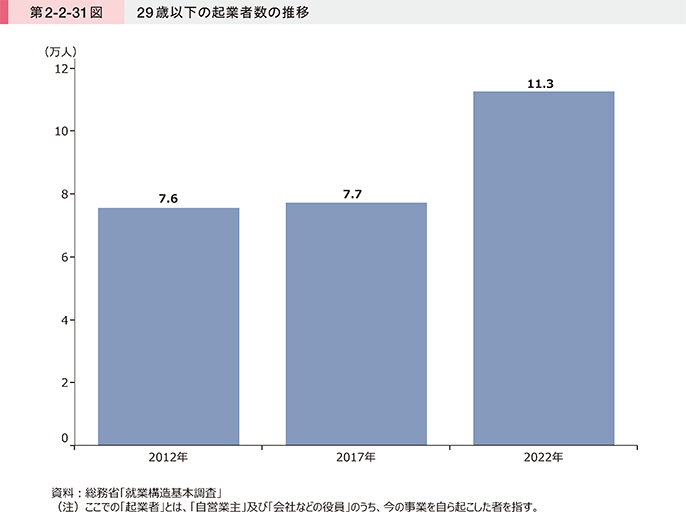

第2-2-31図は、29歳以下の起業者数の推移を見たものである。これを見ると、29歳以下の起業者数について、2012年時点で7.6万人であったが、2022年時点では11.3万人と10年間で増加していることが分かる。創業に挑戦する若年層が増えてきている様子がうかがえる。

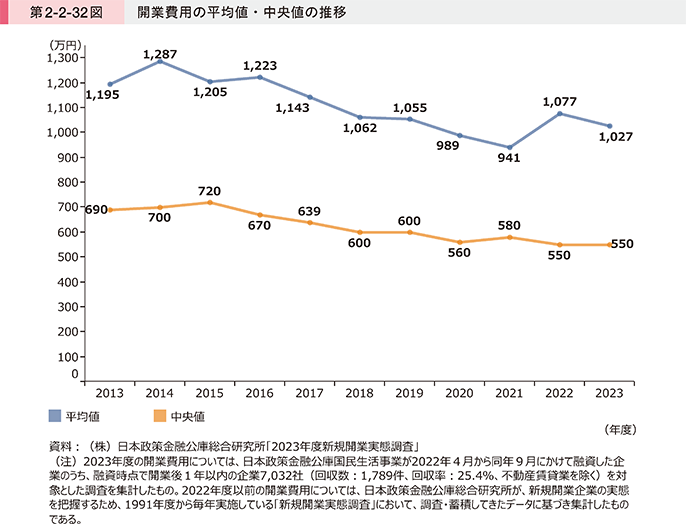

第2-2-32図は、開業1年以内の企業に確認した、開業費用の平均値及び中央値の推移を見たものである。これを見ると、2023年度で開業費用の平均値は1,027万円、中央値は550万円であり、特に中央値は、2013年度以降で最も低い水準となっている。開業費用の少額化が進んでおり、創業にチャレンジしやすい環境となっていると考えられ、若年層など今後創業に挑戦する人が増えていくことが期待される。

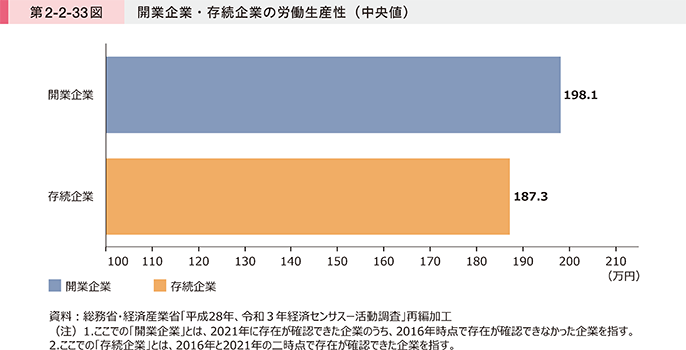

第2-2-33図は、開業企業と存続企業の労働生産性を見たものである。これを見ると、開業企業は存続企業と比較して、労働生産性が高い傾向にあることが分かる。創業の増加により開業企業が新たに参入することは、労働生産性の向上につながる可能性があると示唆される。

〔2〕地方公共団体による創業支援

前項のとおり、創業の増加は労働生産性の向上につながることも期待され、創業に挑戦しやすい環境を整備していくことが重要と考えられる。令和6年3月、独立行政法人中小企業基盤整備機構は「令和5年度創業意識調査」の調査結果を公表し、地方公共団体(市区町村)が「創業支援等事業計画17」により効果的な支援策を取り入れることができるよう必要な情報を提供している。地方公共団体(市区町村)は、「創業支援等事業計画」を策定し、支援機関18と互いに連携し合いながら「創業支援等事業計画」を改善し、各地域で創業を促進する支援体制を構築してきた。そこで、ここからは地方公共団体及び支援機関の創業支援の実態について確認していく。

17 産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進するため、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会・商工会議所等)と連携して策定し、国から認定を受けるもの。令和5年12月現在で1,332件(1,491市区町村)が認定されている。

18 ここでの「支援機関」とは、商工会・商工会議所、よろず支援拠点、金融機関、税・法務関係士業・中小企業診断士・コンサルタント等の認定経営革新等支援機関等を指す。

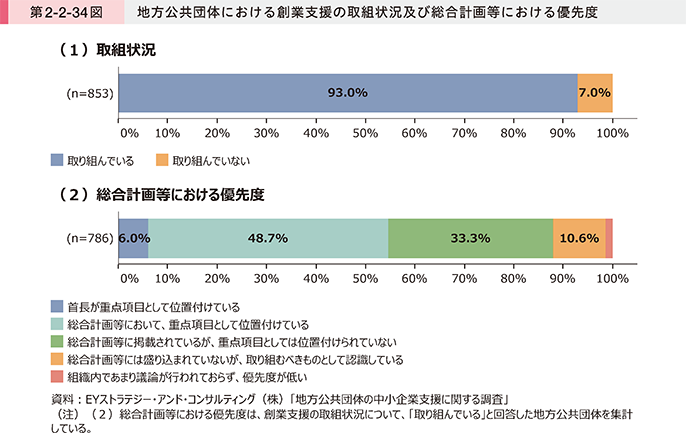

第2-2-34図は、地方公共団体における創業支援の取組状況及び総合計画等における優先度を見たものである。これを見ると、9割以上の地方公共団体が創業支援に「取り組んでいる」と回答している。また総合計画等における創業支援の優先度については、「首長が重点項目として位置付けている」又は「総合計画等において、重点項目として位置付けている」と回答した割合が5割を超えている。地方公共団体の半数以上が、創業支援を政策上重視している様子がうかがえる。

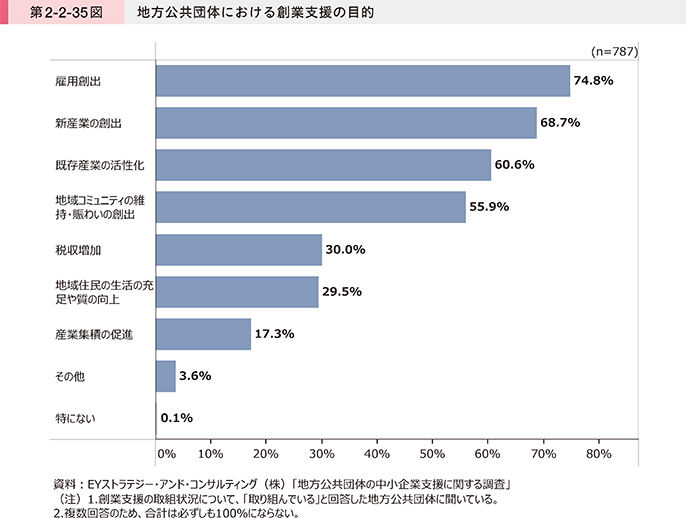

第2-2-35図は、地方公共団体における創業支援の目的を見たものである。これを見ると、「雇用創出」と回答した割合が7割を超えており最も高い。次に「新産業の創出」、「既存産業の活性化」と続いており、地域の雇用・産業を活性化させる観点から創業支援に取り組む地方公共団体が多いと考えられる。また「地域コミュニティの維持・賑わいの創出」と回答した割合も5割を超えており、コミュニティ等の社会的機能を維持する観点から創業支援に取り組む様子もうかがえる。

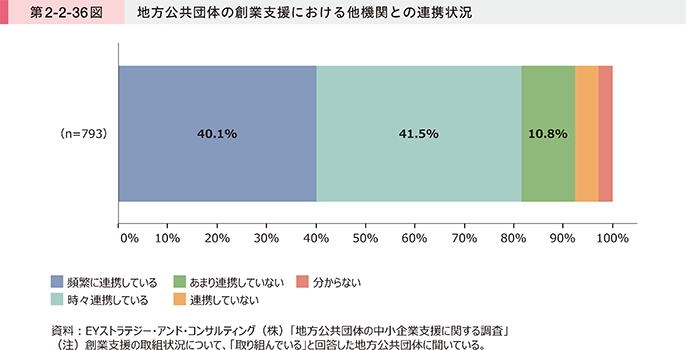

第2-2-36図は、地方公共団体の創業支援における他機関との連携19状況を見たものである。これを見ると、創業支援において他機関と「頻繁に連携している」、「時々連携している」と回答した地方公共団体は合わせて約8割存在し、大半の地方公共団体が他機関と連携している様子がうかがえる。

19 ここでの「連携」とは、地方公共団体において、他の地方公共団体・支援機関等の間で、支援対象事業者の紹介や支援上の相互補完、業務分担等を指し、連携を持ちかける場合と持ちかけられる場合の両方を含む。なお、本調査は個別案件の具体的な対応について連携しているケースが対象であり、包括的な連携協定の締結や、セミナーや相談会の共同開催等の不特定多数を対象とした広報活動は含まない。

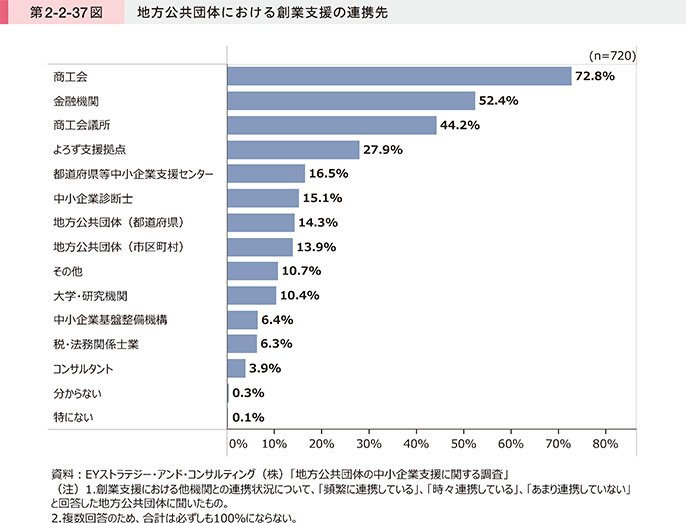

第2-2-37図は、地方公共団体における創業支援の連携先を見たものである。これを見ると、創業支援の連携先として、「商工会」と回答した割合が約7割と最も高く、「金融機関」、「商工会議所」、「よろず支援拠点」と続いている。

事例2-2-9では、地域内の支援機関等と連携しながら、地域一体となって創業支援を行う地方公共団体の事例を紹介している。

事例2-2-9:五城目町

町内の支援機関等と連携し、創業支援に取り組む地方公共団体

所在地 秋田県五城目町

▶大企業の誘致を進める方針から創業支援に注力する方針に転換

五城目町は、秋田県秋田市の北約30km、八郎潟を干拓して整備された大潟村の東に接する地方公共団体である。同町の人口は1960年の約2万人をピークに減少傾向であり、人口減少に歯止めをかけるため、製造業を中心とした大企業の誘致政策に取り組む方針を立てた。当時発足した企業誘致係の初代担当であった柴田浩之氏は、誘致で期待される効果について、一般財団法人日本立地センターに調査を依頼。しかし、高齢化や、山間地が多く工場建設に適した土地が少ないことなどから、誘致が難しいことが判明した。そこで同町は、大企業誘致の方針から、町内で創業を目指す住民や移住者を支援することで町の活性化を目指す方針に転換。同町のまちづくり課を中心に、外部機関とも連携しながら地域一体で創業支援を行う取組を始めた。

▶支援機関等と連携しながら、創業支援の体制を強化

同町の創業支援の拠点となっているのが、閉校した小学校の校舎を利用して2013年10月に開設された「五城目町地域活性化支援センター」(通称「BABAME BASE」。以下、「センター」という。)である。開設当初はレンタルオフィスとしてIT企業など町外の企業の入居を想定したものだったが、現在は町内における創業者の事業拠点としても活用されている。センターの入居企業や地域住民等が交流できるイベントが頻繁に開催されるなど、創業者や創業希望者がコミュニティを形成する場として機能している。

センター開設後の支援体制としては、2014年に3名の地域おこし協力隊を採用したことに加え、町内の支援機関等との連携を強化している。開設時は同町がセンターの直接管理・運営を行っていたが、2019年からは一般社団法人ドチャベンジャーズへ運営を委託。同法人は2017年にセンター内の入居企業が中心となり設立された団体であり、より身近な立場で創業希望者の相談に乗ることで円滑な創業を促し、創業後のフォローアップも行っている。また、湖東3町商工会との連携も進む。元々同会とはセンターの入居審査等において連携していたが、創業者への事業計画策定支援や補助金の申請書類作成支援における連携にも発展した。ほかにも地域金融機関が資金面の支援を担うなど、各支援機関等と連携しながら創業を支援する体制を整えた。

▶地域の魅力と創業支援を組み合わせ、五城目町での創業増加を促す

同町の「五城目町まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、5年間(2020~2024年度)で15者の創業を目標としているが、現在13者が創業を果たした。実際の創業事例は飲食業や、個人の製造業など、多岐にわたる。また、同町の朝市での出店をきっかけに創業を果たした例もある。500年以上の歴史を持つ同町の朝市は観光資源にもなっているが、近年の高齢化で出店者が減少。地域住民の「朝市をまた盛り上げたい」という意欲と創業支援を関連付けながら、同町の魅力の発信と創業意欲の醸成に努めている。「五城目町は『やりたいことを実現できる場所』であることを発信している。同町の魅力を感じてもらい、ここで生活しながら事業に挑戦したいという方の『やってみたい』気持ちを応援できる支援体制・環境を今後も整えていきたい」と柴田課長補佐は語る。

〔3〕支援機関による創業支援

次に支援機関による創業支援の状況について確認する。

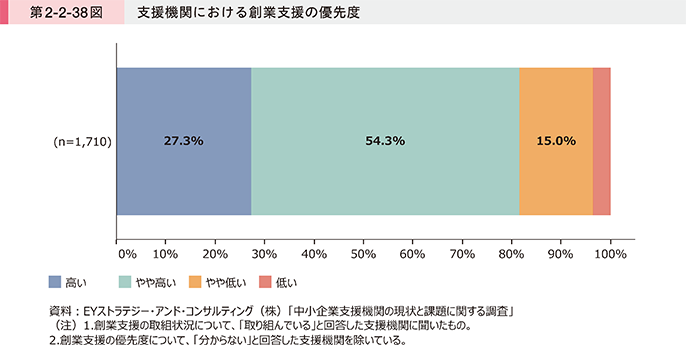

第2-2-38図は、支援機関における創業支援の優先度を見たものである。これを見ると、支援機関全体として、創業支援の優先度が「高い」又は「やや高い」と回答した割合は8割を超えている。地方公共団体と同様、支援機関も創業支援に対して高い優先度で取り組んでいる様子がうかがえる。

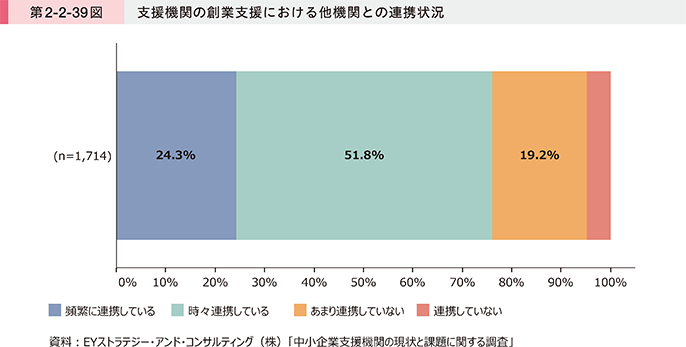

第2-2-39図は、支援機関へ確認した、創業支援における他機関との連携20状況について見たものである。これを見ると、他機関と「頻繁に連携している」又は「時々連携している」と回答した割合が約8割となっている。地方公共団体と同様に、大半の支援機関が他機関と連携して、創業支援を行っている様子がうかがえる。

20 ここでの「連携」とは、支援機関同士の、支援対象事業者の紹介や支援上の相互補完、業務分担等を指し、連携を持ちかける場合と持ちかけられる場合の両方を含む。なお、セミナーや相談会の共同開催は含まない。

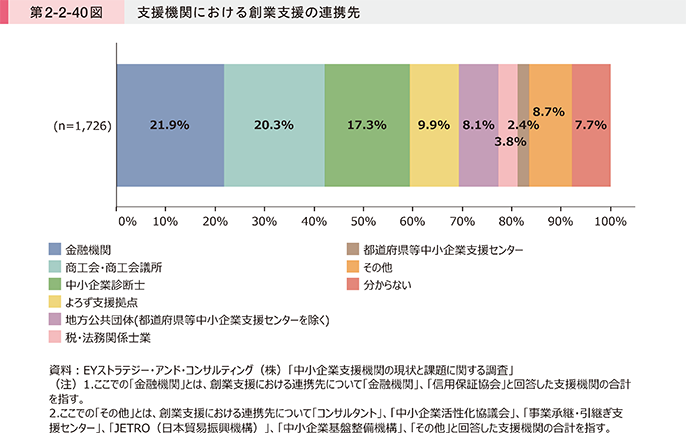

第2-2-40図は、支援機関に確認した、創業支援における連携先について見たものである。これを見ると、連携先として「金融機関」と回答する割合が最も高く、「商工会・商工会議所」、「中小企業診断士」、「よろず支援拠点」、「地方公共団体(都道府県等中小企業支援センターを除く)」と続いている。

事例2-2-10では、地域の関係機関と連携して創業者の創出に取り組む金融機関の事例を紹介している。

事例2-2-10:徳島県信用保証協会

地域の関係機関と連携して創業支援に取り組む金融機関

所在地 徳島県徳島市

▶地域経済疲弊への危機感から年間100名の創業者の輩出に挑む

徳島県徳島市の徳島県信用保証協会は、事業者の民間金融機関からの借入れに「信用保証」を付与し、資金調達をサポートするなど、地域の中小企業を支える公的機関である。徳島県の企業数と県内総生産額は減少傾向をたどっており、同会は雇用の喪失や地域の需要減退によって地域経済が疲弊していくことへ危機感を強めていた。その中で、地域に根ざす新たな事業者を確保することが、地方創生の観点からも喫緊かつ重要な課題と認識。同会の支援業務の柱として、従来の「保証による金融支援」、「経営支援」に加え、「創業支援」を新たに位置付けた。2011年には年間100名の創業者を安定的に輩出する目標を設定し、その実現に向けた取組を開始した。

▶幅広い支援機関と連携、創業者にフェーズに応じた支援メニューを提供

同会は単に信用保証を行うだけでは支援として不十分と考え、創業前後も含めた創業のフェーズに応じた支援体制を整えてきた。例えば、創業前の段階では、創業計画書の作成に向けた相談を受け付けており、創業者の思いが具体化できるまで助言を行っている。創業時の保証審査に当たっては、ビジネスモデルの精査だけでなく、「創業者の理念やパッションを重視するとともに、地域課題の解決や雇用の創出につながる事業であるかという視点も踏まえながら審査している」と中西由美地方創生部創業推進課長は話す。また、創業後3年間は、担当者が電話や訪問等を通じて、創業者に対して定期的にコンタクトをとり、フォローアップを実施。必要に応じて、税理士や中小企業診断士等の外部専門家を派遣するなど、創業後も伴走して支援する仕組みを整えた。他にも創業者の事業を紹介するプロモーション動画を製作しYouTube上で公開するなど、創業者の事業が軌道に乗るよう、信用保証以外に様々な支援メニューを揃えている。さらに、同会は民間企業と競合関係になりにくい公的機関という立場から、金融機関や経済商工団体、地方公共団体、大学、メディアなど幅広い関係機関をつなぐハブとして、積極的に連携を推進してきた。創業希望者への支援は、機能面でシナジーが期待できる機関と連携して実施。創業希望者がどの機関を訪れても相互に紹介・取次ぎを行うなど、地域一体でサポートできる環境を整備している。

▶延べ約1,800名の創業者を輩出し、女性や若者への創業機運を醸成

同会が行ってきた創業支援の成果は着実に表れてきている。同会を通じた年間創業者数は、2014年度以降、目標である年間100名を継続して超えており、これまで延べ1,799名(令和5年度末)の創業者を輩出してきた。さらに同会は、将来の創業者を増やしていくため、創業機運の醸成にも積極的に取り組んできた。例えば、徳島大学、一般社団法人徳島新聞社と連携した創業塾「まちしごとファクトリー」や、徳島県や大学等と連携したビジネスプランコンテスト「とくしま創生アワード」を開催。また、女性や大学生等の若い世代にも創業の裾野を広げる目的で、女性向けの創業セミナーやイベントを実施するとともに、大学で創業をテーマとした寄付講座を開講している。「今後は当協会の関与により、新たに事業を立ち上げた創業者の方々に、創業を志す人たちへ助言を行うサポーターとなってもらい、『創業経験者が新規創業者を育てる』仕組みの構築を進めたい」と同会の森卓史地方創生アドバイザー(前地方創生部長)は語る。

〔4〕地域課題解決に取り組む企業の創出・支援

ここまで、我が国の起業・創業の動向や地方公共団体や支援機関による創業支援の取組について確認してきた。近年は、人口減少をはじめ、社会課題の多様化・複雑化が進む中で、ビジネスの手法で地域課題の解決に取り組む企業や、そうした企業を創出し支援していくエコシステムに対する関心や期待が高まっている21。そこで本目では、地域課題解決に取り組む企業の創出や支援に関する動向について確認する。

21 2023年に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」では、「地域の課題解決に取り組む事業者への支援」として、「地域の中小企業から、地域の社会課題解決の担い手となる企業(ゼブラ企業)を創出し、インパクト投融資を呼び込むため、ソーシャルビジネスを支援する地域の関係者を中心としたエコシステムを構築する。」と示されている。

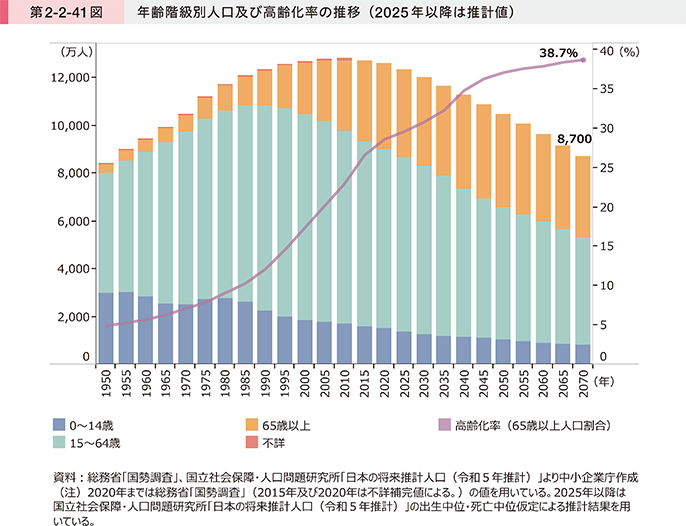

まず、地域の社会課題解決に取り組む企業に対する関心や期待が高まっている背景について確認する。第2-2-41図は、我が国の年齢階級別人口及び高齢化率(65歳以上人口割合)の推移を見たものである。これを見ると、我が国の総人口は減少傾向にあり、2070年までに8,700万人まで減少すると推計されている。また高齢化率は上昇傾向にあり、2070年までに38.7%まで達すると推計されている。

少子高齢化による人口減少が進み、社会課題が多様化・複雑化する中、地域の社会課題解決を担う存在として、事業者に対する期待や関心が高まっている。

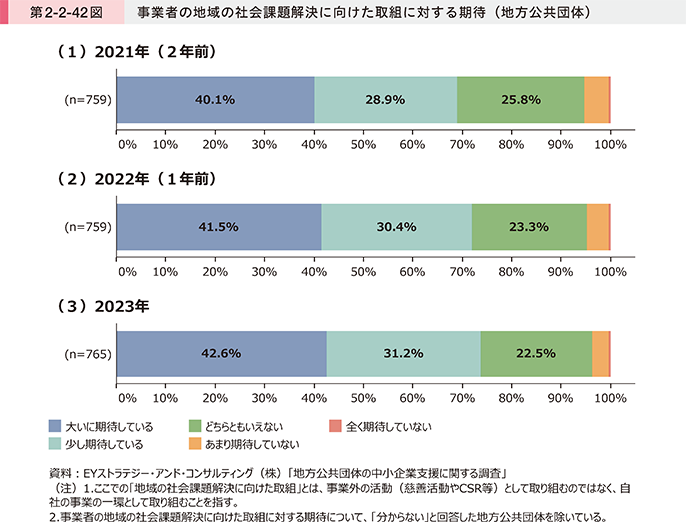

第2-2-42図は、地方公共団体に聞いた、事業者の地域の社会課題解決に向けた取組に対する期待について確認したものである。これを見ると、2021年から2023年にかけて、事業者の地域の社会課題解決に向けた取組について「大いに期待している」、「少し期待している」と回答した割合が増加していることが分かる。地方公共団体において、事業者が地域課題解決に取り組むことに対する期待が高まっている様子がうかがえる。

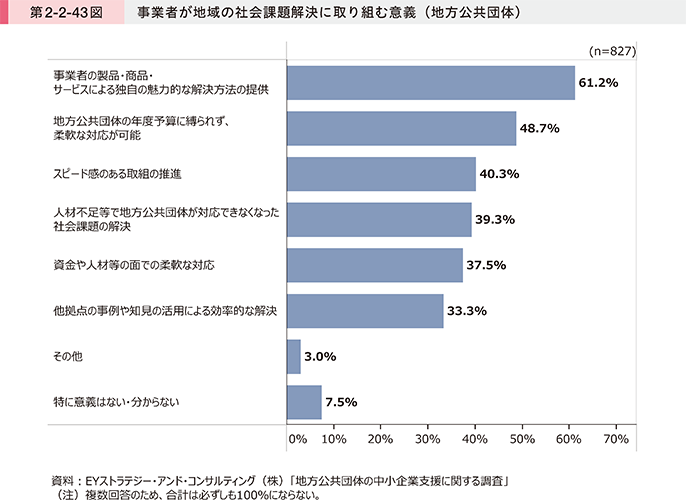

第2-2-43図は、地方公共団体が考える、事業者が地域の社会課題解決に取り組む意義について確認したものである。これを見ると、「事業者の製品・商品・サービスによる独自の魅力的な解決方法の提供」と回答した割合が6割を超えており最も高く、「地方公共団体の年度予算に縛られず、柔軟な対応が可能」、「スピード感のある取組の推進」と続いている。地方公共団体は、事業者が地域の社会課題解決に取り組むに当たり、解決方法の独自性や柔軟性、スピード感などに意義を見出している様子が読み取れる。

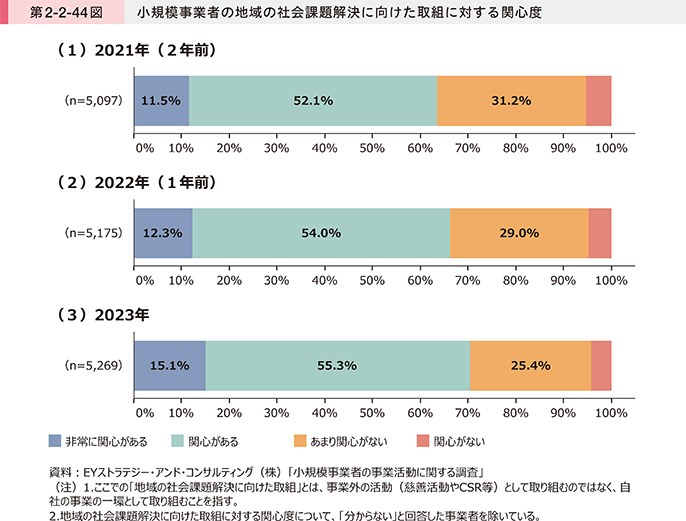

第2-2-44図は、小規模事業者の地域の社会課題解決に向けた取組に対する関心度を見たものである。これを見ると、2021年から2023年にかけて、地域の社会課題解決に向けた取組に対して「非常に関心がある」、「関心がある」と回答した割合が増加していることが分かる。小規模事業者においても、地域の社会課題解決に向けた関心度が高まっている様子がうかがえる。

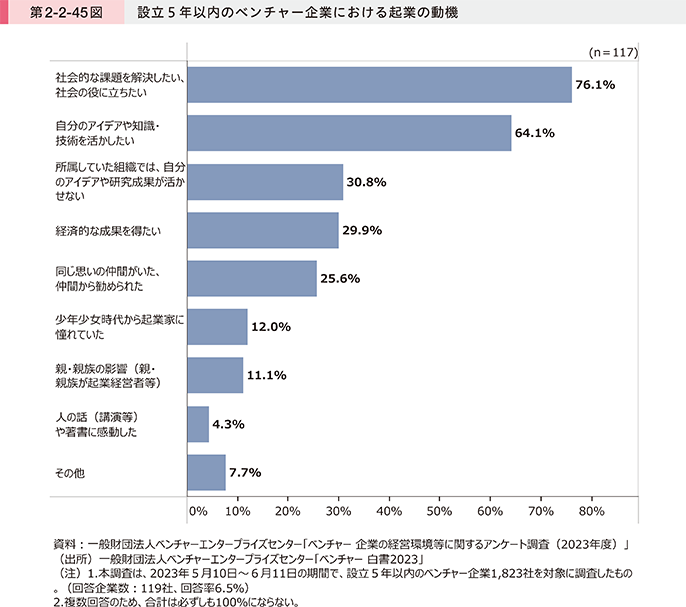

第2-2-45図は、「ベンチャー企業の経営環境等に関するアンケート調査(2023年度)」を基に、設立5年以内のベンチャー企業における起業の動機について見たものである。これを見ると、起業の動機として「社会的な課題を解決したい、社会の役に立ちたい」と回答した割合が7割を超えて最も高いことが分かる。

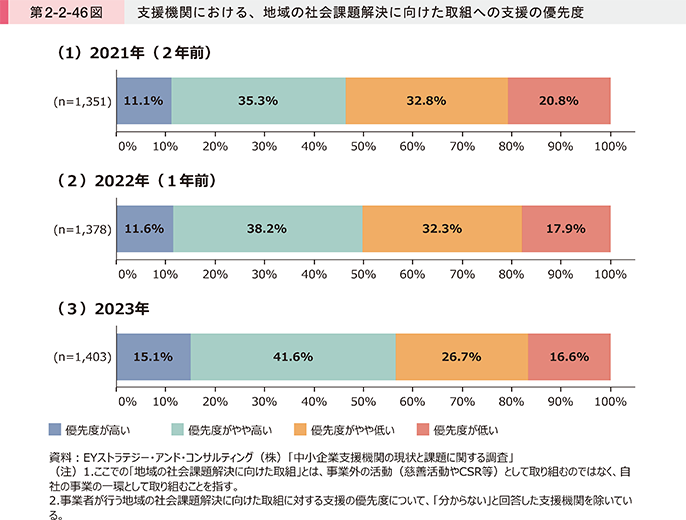

支援機関においても、社会課題解決に向けた取組を支援する動きが広がっている。第2-2-46図は、支援機関における、地域の社会課題解決に向けた取組への支援の優先度を見たものである。これを見ると、2021年から2023年にかけて、地域の社会課題解決に向けた取組に対する支援について、「優先度が高い」、「優先度がやや高い」と回答した割合が増加していることが分かる。

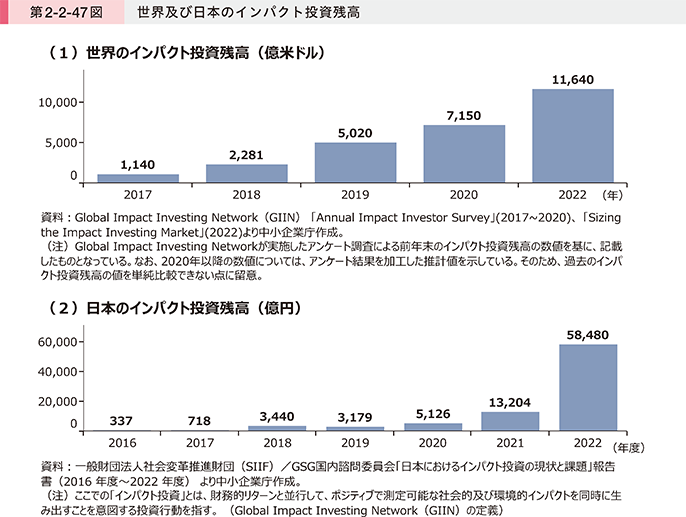

また、社会・環境的効果と収益性の双方の実現を企図するインパクト投資についても、推進の機運が高まっている。

第2-2-47図は、世界及び日本のインパクト投資残高を見たものである。これを見ると、世界と日本のいずれもインパクト投資が増加しており、社会課題解決に対する意識・関心が高まっている。

今後も地域課題解決に取り組む企業を創出し支援する体制を強化していくためには、こうした事業者と地方公共団体や支援機関等の地域の多様な主体をつなぐ存在が重要になると考えられる。

事例2-2-11は、インパクト投資を通じて資金供給を行い、他の支援機関や地方公共団体を巻き込みながら、地域課題解決企業の創出を図る金融機関の事例である。事例2-2-12は、地域課題解決に取り組む企業を創出し支援するエコシステムの形成を図る地方公共団体の事例である。

また事例2-2-11と事例2-2-12は共に、専門的な知見を持つ組織から助言やノウハウの提供を受けており、こうした組織が地域課題の解決に取り組む事業者へ伴走して支援することも重要になると考えられる。

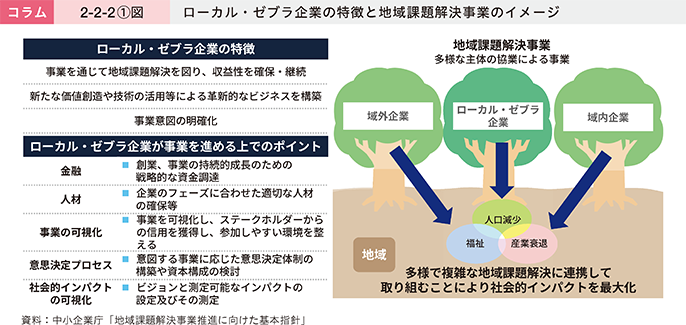

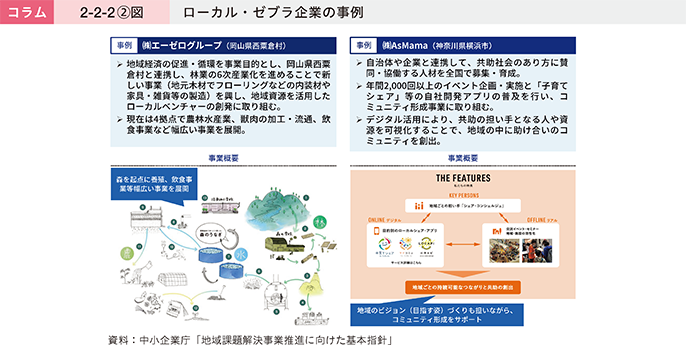

中小企業庁では、地域の社会課題解決の担い手となり、事業を通じて地域課題解決を図り、域内企業等と協業しながら、新たな価値創造や技術の活用等により、社会的インパクト(事業活動や投資によって生み出される社会的・環境的変化)を生み出しながら、収益を確保する企業を「ローカル・ゼブラ企業」と位置付けている。そしてローカル・ゼブラ企業の創出・育成に向けて、多様な関係者による支援や協業によって取り組む地域課題解決事業について、事業を進める上でのポイントをとりまとめた「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」を令和6年3月に策定・公表している。コラム2-2-2では、同指針が策定された背景や目的、概要について紹介している。

事例2-2-11:株式会社南都銀行

インパクト投資を通じて資金供給を行い、他の支援機関や地方公共団体・地元企業を巻き込みながら、地域課題解決企業の創出を図る金融機関

所在地 奈良県奈良市

▶地域課題解決に取り組む企業を創出・支援し地域活性化を図るため、インパクトファンドを設立

奈良県奈良市の株式会社南都銀行は、同県に本店を置く地方銀行である。生産年齢人口の減少とともに地域経済の縮小が進む中、同行は2020年4月にスタートさせた経営計画「なんとミッションと10年後に目指すゴール」で、奈良県の実質県内総生産を約3,500億円増加(2016年度比+10%)させる目標を掲げた。目標の達成に向けて地域経済の活性化を目指す中で、奈良県及びその周辺地域(以下、やまと地域とする)の課題解決に取り組む企業を創出・支援していくことが重要と判断。社会課題解決を実現する手法として関心が高まっていたインパクト投資に着目し、2022年10月にインパクトファンド「やまと社会インパクト投資事業有限責任組合」を設立した。

▶社会的インパクトを測りながら、事業の具体化に向けて伴走支援

インパクトファンドの設立は地方銀行として初の試みであった。同行は投資専門子会社である南都キャピタルパートナーズ株式会社を通して同ファンドへ出資を行い、資金面・人材面で支えている。運営は、南都キャピタルパートナーズ株式会社とヘルスケア分野での知識と経験を備えた株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズの共同体制とした。また同ファンドは、休眠預金等活用法に基づく資金分配団体である一般財団法人社会変革推進財団(SIIF)が指定する「地域インパクトファンド設立・運営支援事業」に採択されており、国内初の「休眠預金」を活用したファンドとして認定されている。

投資対象は、やまと地域の豊かさの追求という考え方において、医療や介護などの「健康資本」、林業や農業などの「自然資本」、観光や教育などの「文化資本」の三つの領域に関する地域課題の解決を目指す企業である。

インパクト投資を受ける対象企業には、ToC(セオリーオブチェンジ、解決すべき課題を明確にした後、どのような状態を変えるのか理想像を設定し、バックキャストする)、ロジックモデル(ToCに対して、その途中に実現する小さなアウトカムをマイルストーンとし、理想実現のためのロードマップを整理し可視化する)、インパクトレポート(年に1度、解決すべき課題とロジックモデルを確認し、KPIに進捗状況を整理する)の3点を三種の神器として伝え、日々PDCAを繰り返すIMM(インパクト測定・マネジメント)を実践している。これまでに、障害者の就労支援などを展開するスタートアップ企業など4社(2024年3月末時点)に対して出資し、実績を積み上げている。

▶他の支援機関や地方公共団体・地元企業を巻き込みながら、地域課題解決に向けたエコシステムの形成を目指す

地域課題解決の推進に当たって、今後は他の支援機関や地方公共団体・地元企業の関係者との連携を更に強化していく。2023年10月には、やまと地域における課題の因果関係を可視化した「やまと地域課題デザインマップ」を作成。解決すべき課題の全体像を示すとともに、同マップを他支援機関等と連携する際の共通認識として活用することも検討している。「奈良県が抱える課題は他地域でも共通するものが多い。投資先企業には事業の実証実験として奈良県の地域課題解決に取り組んでもらい、その過程で磨き上げた事業やノウハウを全国に横展開することを期待している。今後も他の支援機関や地方公共団体・地元企業を巻き込みながら、地域課題の解決に貢献していきたい」と南都キャピタルパートナーズ株式会社のキャピタリストの副島直和氏と大東伸行氏は語る。

事例2-2-12:塩尻市

地域課題解決を担う企業や人材が創出・支援される、エコシステムの形成を図る地方公共団体

所在地 長野県塩尻市

▶行政主導で地域の課題解決や価値創造を担う多様な主体を生み出すことを目指す

塩尻市は、長野県のほぼ中央に位置し、約6万7000人の人口を抱える地方公共団体である。同市は、人口減少や少子高齢化に伴い複雑化・多様化する地域課題に対応するため、民間企業など地域の多様な主体と連携しながら地域課題解決を図ることを目指している。2015年に策定した「第五次塩尻市総合計画」では、「地域課題を自ら解決できる『人』と『場』の基盤づくり」を提げ、地域の課題解決や新たな価値創造を担う多様な主体が創出され、支援される、エコシステムの構築に取り組み始めた。

▶地域の課題解決に向けて、市民一人一人のイノベーションの創出を促進する拠点を創設

まず、塩尻市は、2016年から官民協働リーダーシッププログラム「MICHIKARA」を開始。大手民間企業の社員と同市の職員がチームを組み、同市の課題に対する解決策を検討・提案するプログラムで、同市にとって「外部の多様な人材と連携しながら地域の課題解決に取り組む」仕組みのモデルとなった。

さらに、年1回のプログラムであったMICHIKARAを恒常的な取組としていくため、同市の地域課題に関心を持つ市民や市外の人々が交流しながら、事業やプロジェクトを自ら形にしていく動きを「シビック・イノベーション(市民一人一人が生み出すイノベーション)」として、2018年にシビック・イノベーション拠点「スナバ」を開設した。スナバは、同市の外郭団体である一般財団法人塩尻市振興公社が運営。従来の市民活動だけでなく、ビジネスの手法を用いて地域での課題解決や新たな価値を創造する仕組みを根づかせるため、創業者に対する支援も行っている。支援の効果を高めるため、東京都で起業家のコミュニティ運営や創業支援を行う株式会社Hub Tokyoの協力を受け、創業者同士の交流や、リソースや刺激の交換を促すコミュニティの形成に努めたほか、地域課題に関心がある人や高校生を対象に事業の立ち上げに必要な考え方や手法を学べる各種プログラムを提供するなど、地域課題を解決する「人」と「場」の提供を続けてきた。2022年度までの5年間で、スナバに参加したメンバーは延べ250人を超え、有機農業の作業負担を軽減するロボット開発を手掛ける事業や地域全体で豊かなキャリアや教育を育む事業など、スナバを通して具体化した事業は30件以上に上っている。

▶地域課題解決事業を手掛ける企業にリスクマネーが供給される仕組み作りに取り組む

現在塩尻市では、地域課題解決事業を手掛ける企業にリスクマネーを供給する仕組み作りに取り組んでいる。2022年7月には、インパクト投資の知見を持つ東京都港区の株式会社Zebras and Companyと連携。スナバから生まれた地域課題解決事業を行う企業に対し、多様な資金調達手段を提供するよう努めている。「塩尻市を含め地方にはエンジェル投資家やベンチャーキャピタル等の投資家が少ない。株式会社Zebras and Companyの全国的なネットワークを活用し、事業を通じて地域課題解決を目指す創業者とその思いに共感する投資家をマッチングすることで、地域の社会課題を解決し、社会に良い変化を生み出す後押しをしていきたい」と同市の職員で一般財団法人塩尻市振興公社へ出向している三枝大祐ゼネラルマネージャーは語る。

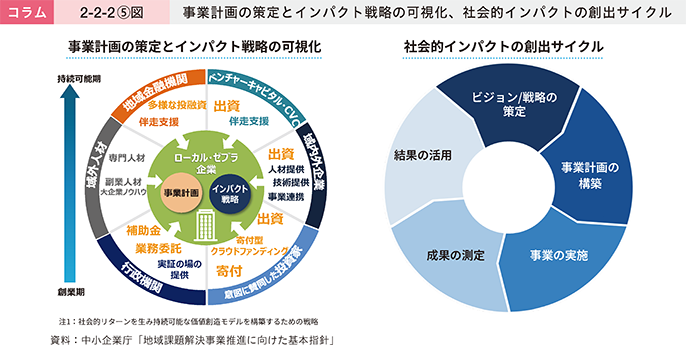

コラム2-2-2:地域課題解決事業推進に向けた基本指針

1.ゼブラ企業への注目とインパクト投融資

「ゼブラ企業」とは、2017年にアメリカで提唱された概念である。時価総額を重視するユニコーン企業と対比させて、社会課題解決と経済成長の両立を目指す企業を、白黒模様、群れで行動するゼブラ(シマウマ)に例えて命名され、近年、日本でも注目を集めている。

また、国際的に検討が進む「インパクト投資」は、一定の投資収益確保を図りつつ、社会・環境的効果(社会的インパクト)の実現を企図するものである。ゼブラ企業が創出する社会的インパクトに対する投融資が進むことで、ゼブラ企業の創出や成長につながる可能性がある。

2.地域課題解決事業推進に向けた基本指針

中小企業庁では、地域の社会課題解決の担い手となるゼブラ企業を「ローカル・ゼブラ企業」と位置付け、その創出や育成に向けた「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」(以下、「基本指針」という。)を2024年3月に取りまとめた。この中では、ローカル・ゼブラ企業が取り組む地域課題解決事業22の重要性と、地域の関係者との協業を実現し、必要な資金や人材を確保する際のポイントや、社会的インパクトの可視化の重要性について述べている。

22 地域における課題は多様で複雑化しており、一つの課題に対する個別の取組ではなく、複数の主体が協業することで複数の課題の根源的な解決に結び付くと考えられる。ここではこのような、域内外の複数の主体の協業による地域課題解決の取組を「地域課題解決事業」とする。

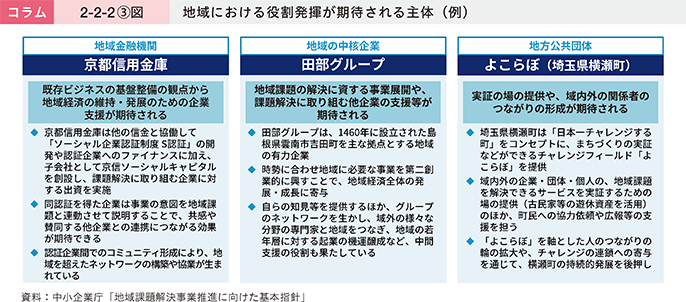

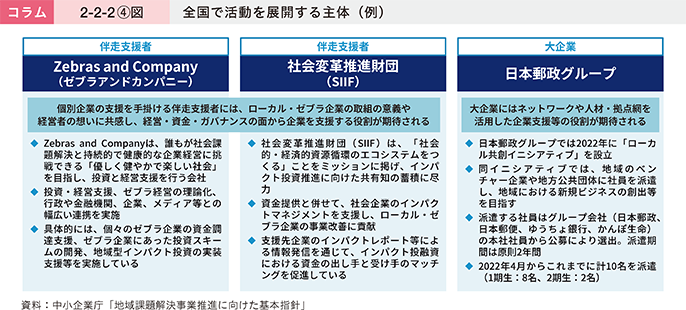

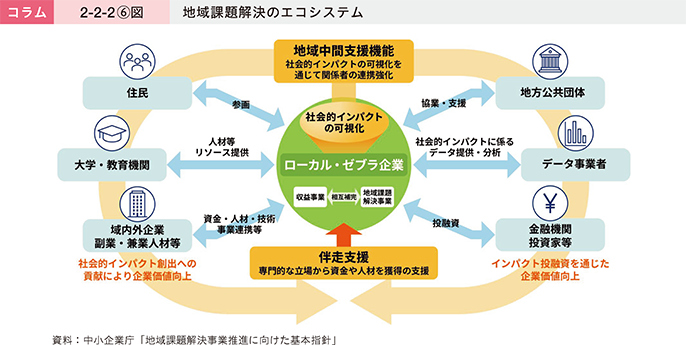

3.地域課題解決事業に必要な支援

地域課題解決事業の推進には、ローカル・ゼブラ企業と地域の関係者をつないで事業を地域に根付かせていく役割(地域中間支援)と、ローカル・ゼブラ企業や地域を専門的な立場から伴走支援する役割(伴走支援)の双方が必要である。

地域中間支援の担い手として、各地域において役割の発揮が期待される主体には、地域金融機関や地域の中核企業、地方公共団体がある。これらの三つの主体は、地域経済の発展と自身の事業との関連が強く、将来への危機感を共有し、地域課題解決にコミットするインセンティブがある。地域が目指す姿(ビジョン)を共有し、ローカル・ゼブラ企業への支援や事業の連携を進める役割を発揮することが期待される。

また、伴走支援の担い手として、ローカル・ゼブラ企業の伴走を先進的に行っている主体が挙げられる。今後は、地域の金融機関や既存の中小企業支援の担い手が地域課題解決事業を理解した上で、育成や連携に向けた支援を行うことが期待される。

4.社会的インパクトの可視化

ローカル・ゼブラ企業が事業を通じて創出したい社会的インパクトの目標を設定した上で、インパクト測定・マネジメント(事業が社会的課題の解決に及ぼす正負のインパクトを定量的・定性的に測定し、測定結果に基づいて事業改善や意思決定を行うことを通じて、正のインパクトの向上を目指し、負のインパクトの低減を目指す日々のプロセス)を行うことで、事業の成果を測り、事業を改善していくことができる。

また、ローカル・ゼブラ企業が、事業計画と連動したインパクト戦略(社会的リターンを生み、持続可能な価値創造モデルを構築するための戦略)を策定し、事業を通じてどのように社会的インパクトを創出するのかを可視化することは、関係者の理解が進み、事業性を評価した投融資や「共感」による人材の流れを作り出し、「共助」による地域の持続的な発展と豊かな地域経済が作られていくことにつながる。

5.ローカル・ゼブラ企業を起点とする地域課題解決のエコシステムの構築

ローカル・ゼブラ企業が事業を通じて創出したい社会的インパクトを可視化し、地域中間支援の担い手が地域の多様な関係者をつなぎ、伴走支援の担い手が支援を行うことで、事業への共感による資金や人材の流れが生まれ、地域の社会課題解決に取り組むエコシステムが構築される。

基本指針に基づき、ローカル・ゼブラ企業が生まれ、地域課題解決事業の取組が始まり、インパクト投融資等を呼び込み、地域の多様な関係者と相互に連携しながら、持続的な成長を遂げていくエコシステムが各地で構築されていくことが望まれる。

「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki_kigyou_kyousei/2024/20240301.html

2.事業承継

本項では、小規模事業者の休廃業・解散と経営者の高齢化の状況を概観した後、小規模事業者の後継者と事業承継の状況、支援機関及び地方公共団体の事業承継支援について分析する。

〔1〕小規模事業者の休廃業・解散と経営者年齢

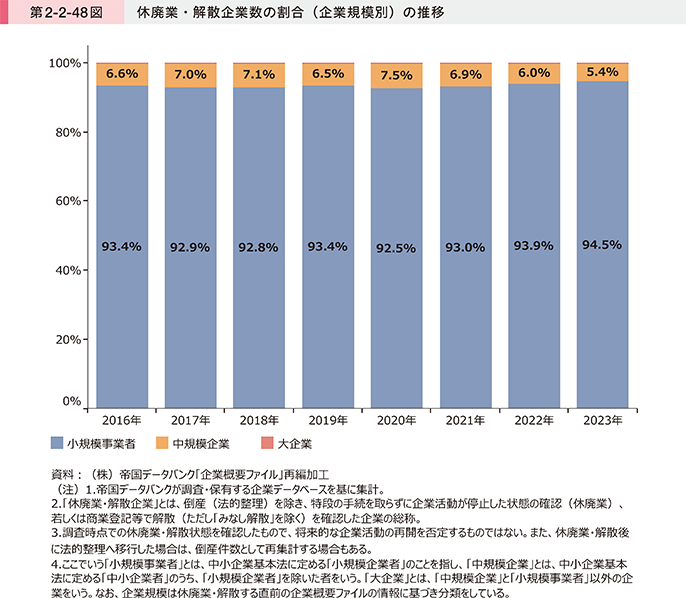

第2-2-48図は、企業規模別に、倒産(法的整理)を除いた休廃業・解散企業数の割合の推移を見たものである。これを見ると、2023年の休廃業・解散企業における94.5%が小規模事業者であり、大半を占めていることが分かる。

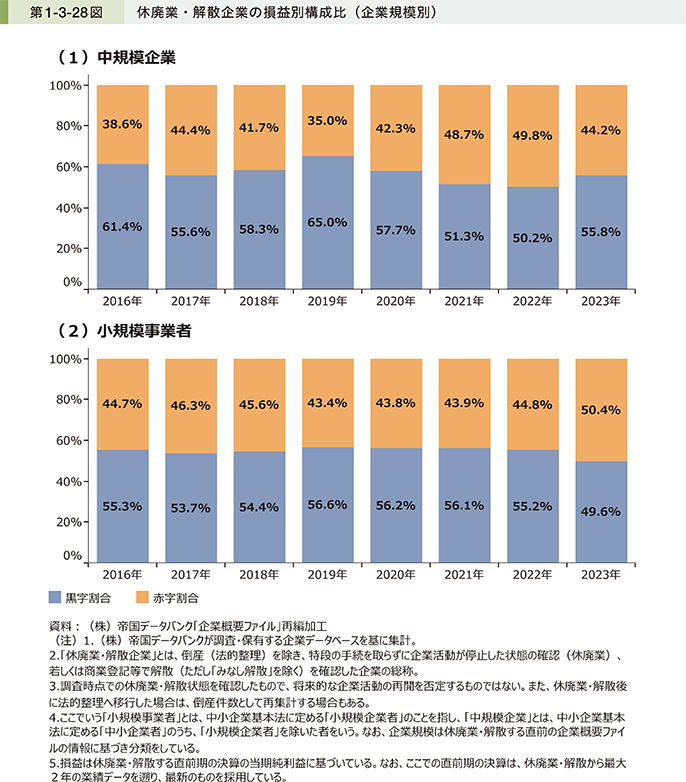

第1-3-28図(再掲)は、企業規模別に、倒産(法的整理)を除いた休廃業・解散企業の赤字・黒字割合を見たものである。これを見ると、中規模企業は、2016年以降過半数の休廃業・解散企業が黒字であったことが分かる。小規模事業者においても2016年以降過半数の休廃業・解散企業が黒字であったが、足下の2023年では赤字の休廃業・解散企業の割合が黒字の休廃業・解散企業を上回っている。

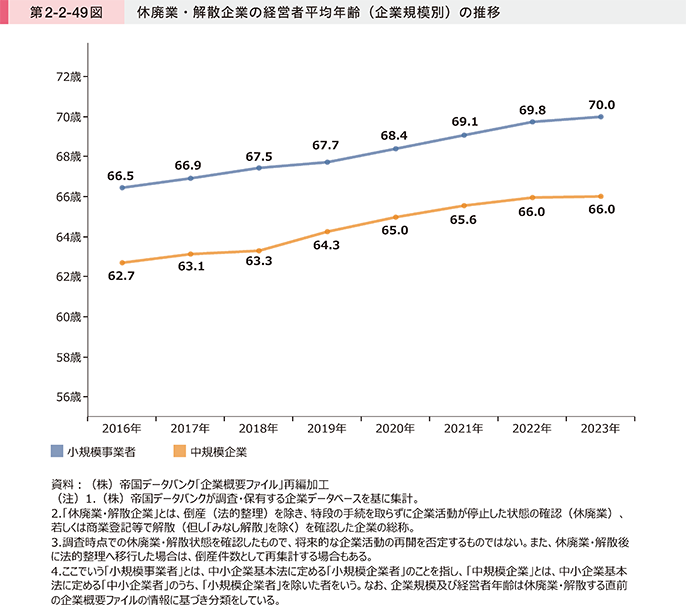

第2-2-49図は、企業規模別に、倒産(法的整理)を除いた休廃業・解散企業の経営者平均年齢の推移を見たものである。これを見ると、2016年から2023年にかけて、中規模企業・小規模事業者共に平均年齢が上昇していることが分かる。特に小規模事業者は、中規模企業よりも高い水準で推移している。

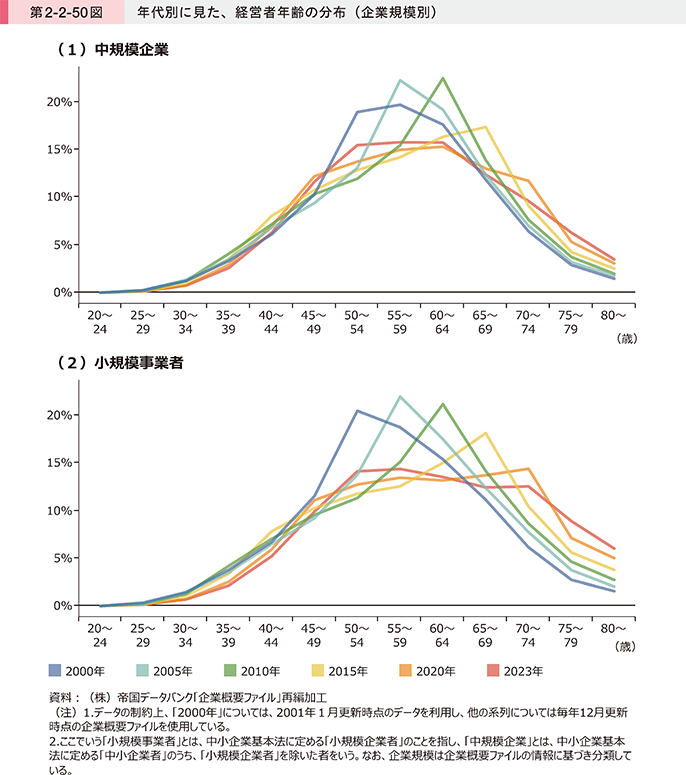

第2-2-50図は、年代別に、中規模企業と小規模事業者それぞれの経営者年齢の分布を見たものである。これを見ると、2020年の中規模企業では、経営者年齢のピーク(最も多い層)が「60~64歳」、小規模事業者では、経営者年齢のピークが「70~74歳」であったのに対して、2023年の経営者年齢のピークは、どちらも「55~59歳」となっており、一定程度事業承継や廃業により、高齢の経営者が引退していることが示唆される。一方で、小規模事業者の「70~74歳」以上の経営者年齢の割合は、中規模企業と比較して高くなっている。

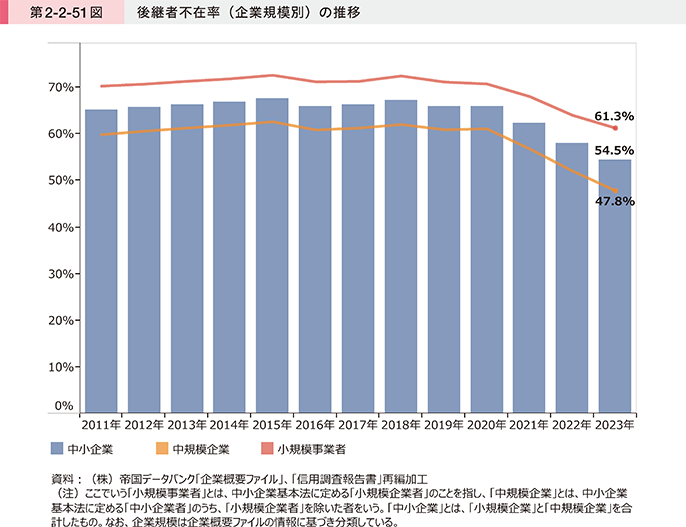

第2-2-51図は、企業規模別に、後継者不在率の推移を見たものである。これを見ると、小規模事業者の後継者不在率は常に中規模企業より高い割合で推移しており、中規模企業と比べて、小規模事業者の方がより後継者が不足していることが分かる。

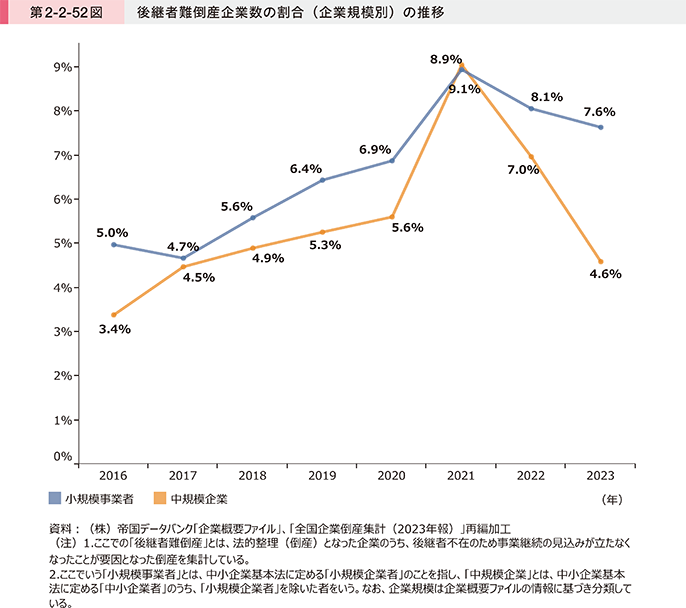

第2-2-52図は、企業規模別に、後継者難倒産企業数の割合の推移を見たものである。これを見ると、小規模事業者、中規模企業共に2021年をピークに減少傾向にあることが分かる。しかし、中規模企業と比べて、小規模事業者の割合は、高い水準で推移しており、足下の2023年は、中規模企業の4.6%に対し、小規模事業者は7.6%となっている。

〔2〕小規模事業者の後継者の選定

ここからは、「小規模事業者の事業活動に関する調査」の結果を用いて、小規模事業者の事業承継の現状について分析する。

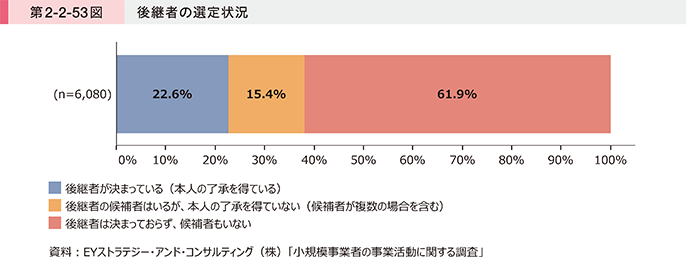

まずは、小規模事業者の後継者について確認する。第2-2-53図は、小規模事業者の後継者の選定状況を見たものである。これを見ると、約8割の小規模事業者が「後継者の候補者はいるが、本人の了承を得ていない(候補者が複数の場合を含む)」又は「後継者は決まっておらず、候補者もいない」と回答している。

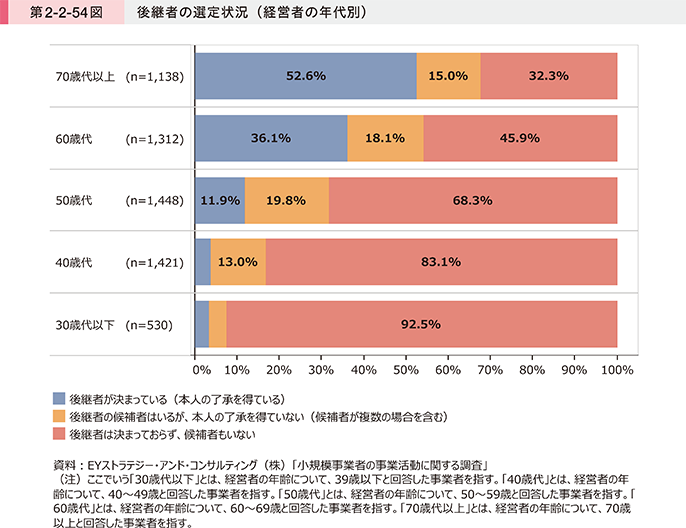

第2-2-54図は、経営者の年代別に後継者の選定状況を見たものである。これを見ると、年齢が上がるにつれて後継者が決まっている割合は高くなっている。一方、「70歳代以上」の経営者でも約5割、「60歳代」においては約6割の小規模事業者が、「後継者の候補者はいるが、本人の了承を得ていない(候補者が複数の場合を含む)」又は「後継者は決まっておらず、候補者もいない」と回答していることが分かる。

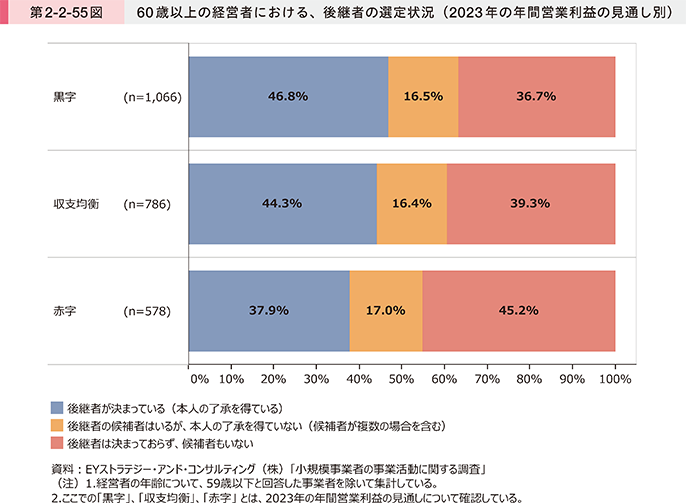

第2-2-55図は、2023年の年間営業利益の見通し別に、60歳以上の経営者における後継者の選定状況について見たものである。これを見ると、「赤字」と回答した小規模事業者に比べ、「黒字」又は「収支均衡」と回答した小規模事業者の方が「後継者が決まっている(本人の了承を得ている)」と回答した割合が高い。

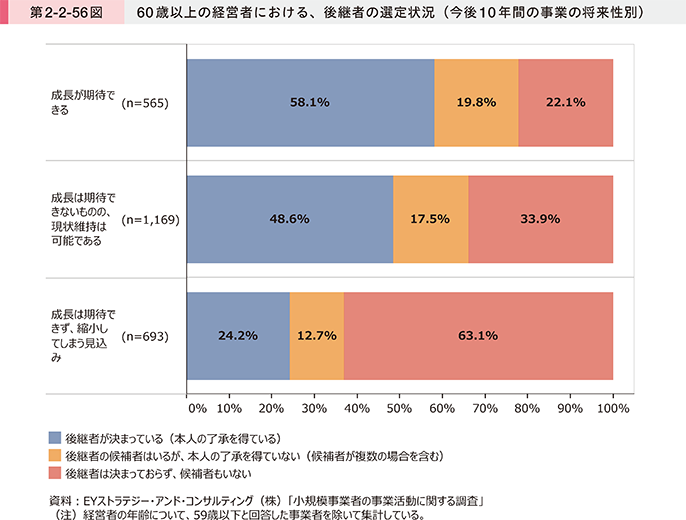

第2-2-56図は、今後10年間の事業の将来性別に、60歳以上の経営者における後継者の選定状況について見たものである。これを見ると、「成長は期待できず、縮小してしまう見込み」と回答した小規模事業者に比べ、「成長が期待できる」又は「成長は期待できないものの、現状維持は可能である」と回答した小規模事業者の方が「後継者が決まっている(本人の了承を得ている)」と回答した割合が高い。第2-2-55図及び第2-2-56図から、営業利益が黒字であり、将来性が見込める小規模事業者は、後継者が比較的決定しやすい傾向にある。

また、中小企業庁(2022)「事業承継ガイドライン」では事業承継に向けた準備として、経営状況・経営課題等の把握が必要と説明している。

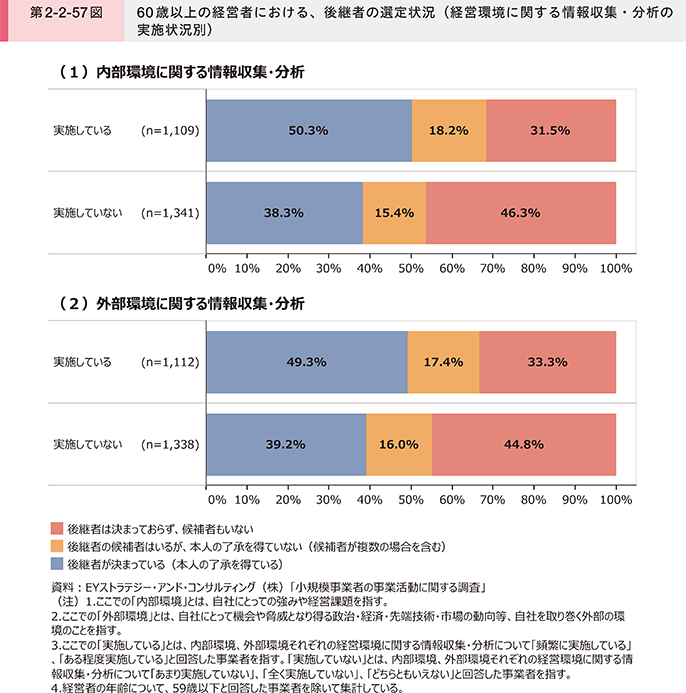

第2-2-57図は、経営環境に関する情報収集・分析の実施状況別に、60歳以上の経営者における後継者の選定状況を見たものである。これを見ると、内部環境・外部環境それぞれにおいて、情報収集・分析を実施している小規模事業者は、実施していない小規模事業者より後継者が決まっている割合が高い。自社や外部環境について見つめ直し、事業が後継者に対してより魅力的になるように磨き上げることが、後継者の決定につながる可能性が示唆される。

次に、小規模事業者の後継者の選定について確認する。

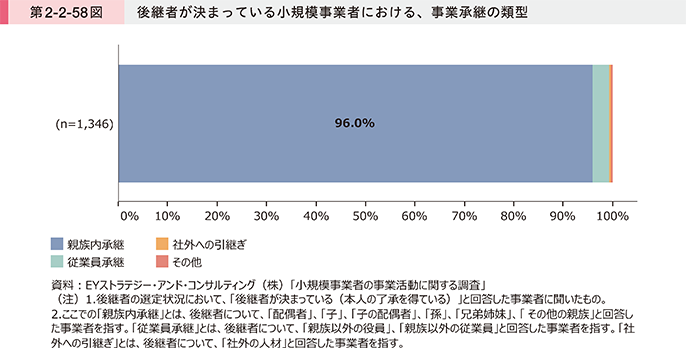

第2-2-58図は、「後継者が決まっている(本人の了承を得ている)」と回答した小規模事業者に対して、その承継先の類型を見たものである。これを見ると、9割以上の小規模事業者が「親族内承継」を予定しており、「従業員承継」及び「社外への引継ぎ」を予定している小規模事業者は、僅かな割合となっている。

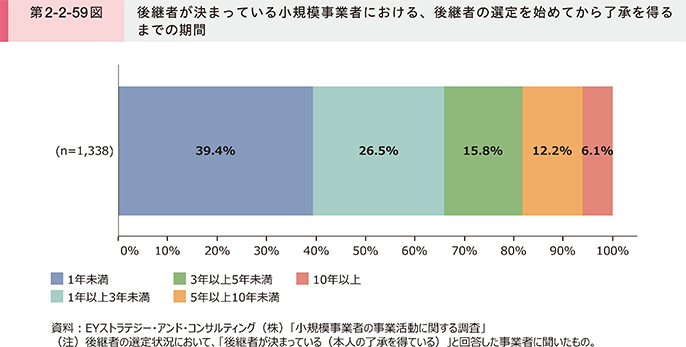

第2-2-59図は、「後継者が決まっている(本人の了承を得ている)」と回答した小規模事業者において、後継者の選定を始めてから本人の了承を得るまでの期間を見たものである。これを見ると、3割以上の小規模事業者が、後継者の選定から本人の了承を得るまで3年以上かかったと回答している。また、後継者の選定から本人の了承を得るまでの期間が「1年未満」である割合は約4割となっており、後継者の決定には相応の時間を要することからも、事業承継を検討する場合は、早期から着手し、十分な準備期間を確保することが重要と考えられる。

ここでは、後継者が決まっていない要因についても確認する。

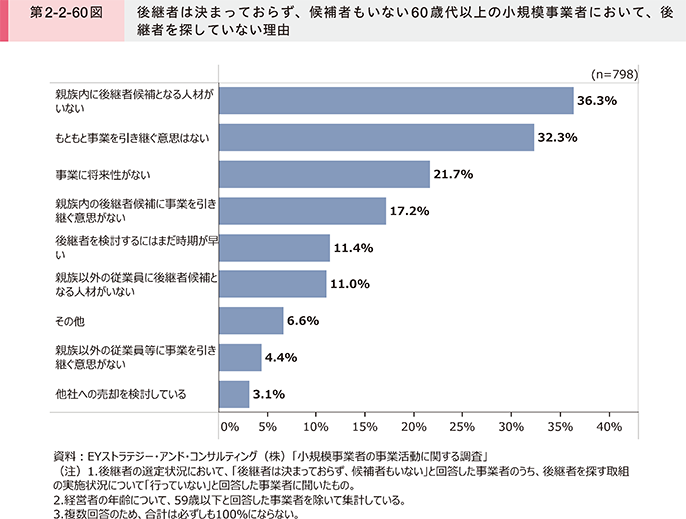

第2-2-60図は、後継者は決まっておらず、候補者もいない60歳代以上の小規模事業者において、後継者を探していない理由を見たものである。これを見ると、「親族内に後継者候補となる人材がいない」が最も多いほか、「親族内の後継者候補に事業を引き継ぐ意思がない」も多い。このように、後継者が決まっておらず、候補者もいない小規模事業者も、親族内承継を想定している、又は想定していたことが推察される。他方で、「もともと事業を引き継ぐ意思はない」、「事業に将来性がない」と回答している割合も高く、事業承継を選択肢として考えていない事業者も一定数存在することが分かる。

〔3〕小規模事業者の親族外承継

第2-2-58図で、後継者が決定している小規模事業者のうち9割以上が親族内承継を予定していたように、小規模事業者は後継者を選定する際に、親族内承継を前提に進めている可能性が高い。しかし、第2-2-60図で示したように、親族内承継を予定していても、後継者候補となる人材がいないことや、後継者候補に事業を引き継ぐ意思がないといった課題がある。このことから、今後、小規模事業者が事業を継続させていくには、親族以外への事業の引継ぎを検討することも必要になると考えられる。そのため、ここでは小規模事業者を取り巻く親族外承継の現況を確認する。

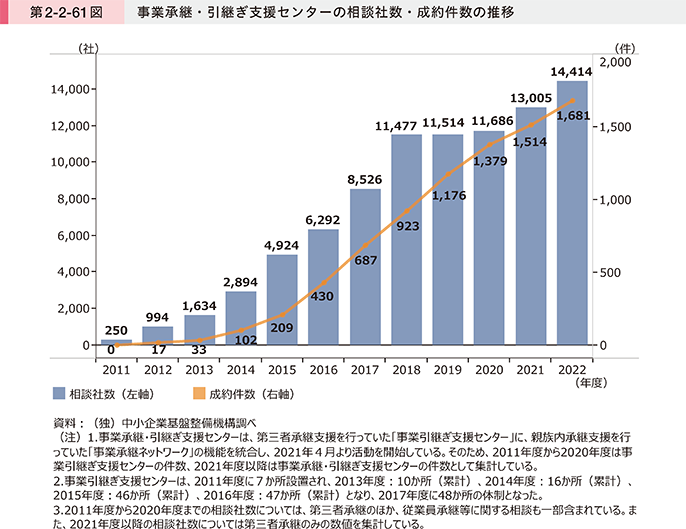

第2-2-61図は、小規模事業者の第三者承継を主に支援している事業承継・引継ぎ支援センターの相談社数及び成約件数の推移を見たものである。これを見ると、足下では相談社数14,414社、成約件数1,681件と、いずれも制度開始以降、増加傾向にある。

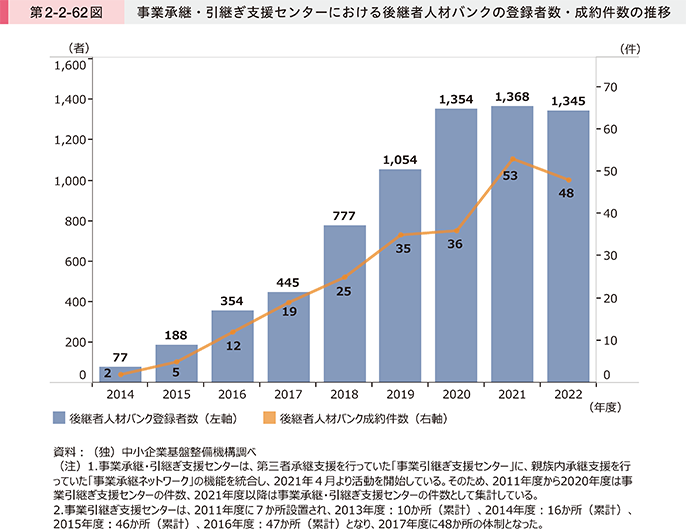

第2-2-62図は、同センターが実施している後継者人材バンク事業23の登録者数及び成約件数を見たものである。これを見ると、登録者及び成約件数が最も多い2021年度から2022年度は若干の減少があるものの、直近5年間の中でどちらも高い水準となっている。引き続き、事業を引き継ぐ側の関心が高まっている様子がうかがえる。

23 創業希望者と後継者がいない中小企業・小規模事業者の事業引継ぎの橋渡しを行う事業。

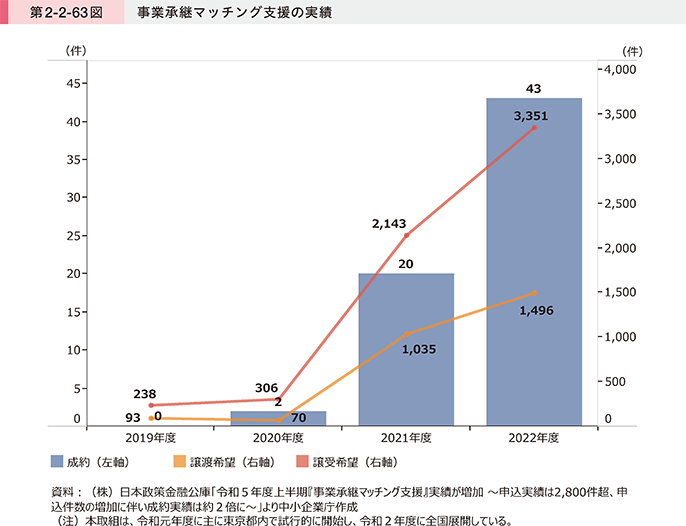

第2-2-63図は、「事業承継マッチング支援」24の実績を見たものである。これを見ると、「譲受希望」の申込件数、「譲渡希望」の申込件数及び「成約」件数はいずれも増加傾向にある。特に2021年度に比べて2022年度の「譲受希望」申込件数は約1.6倍、「成約」件数も2倍超となっている。

24 (株)日本政策金融公庫国民生活事業が実施する、後継者不在等の小規模事業者の方と事業の譲受を希望する方を引き合わせ、第三者承継を支援する取組。

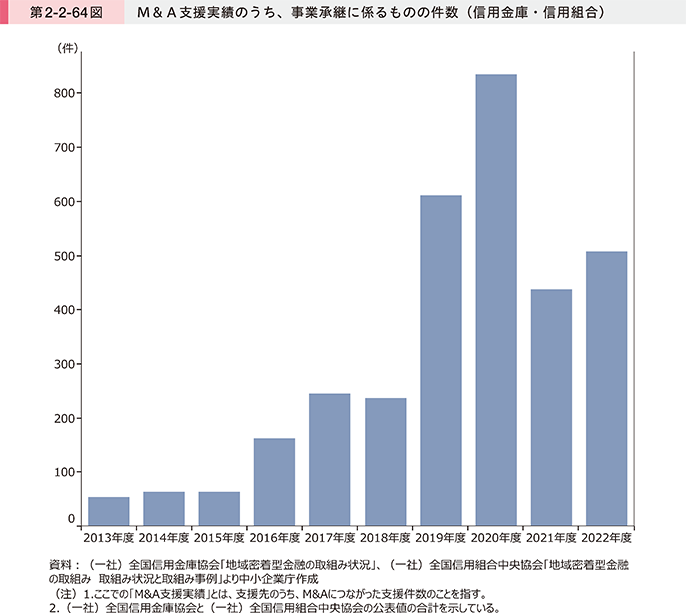

民間金融機関においてもM&A支援は広がりを見せつつある。第2-2-64図は、地域に密着し、小規模事業者との接点が多いと考えられる信用金庫及び信用組合のM&A支援実績のうち、事業承継に係るものの件数を見たものである。これを見ると、2019年度以降の事業承継に係るM&A支援の件数は、2018年度以前と比較して高い水準にある。2021年度は前年度に比べて落ち込んだものの、2022年度には再び増加に転じており、事業承継に係るM&A支援が広がってきていることが分かる。

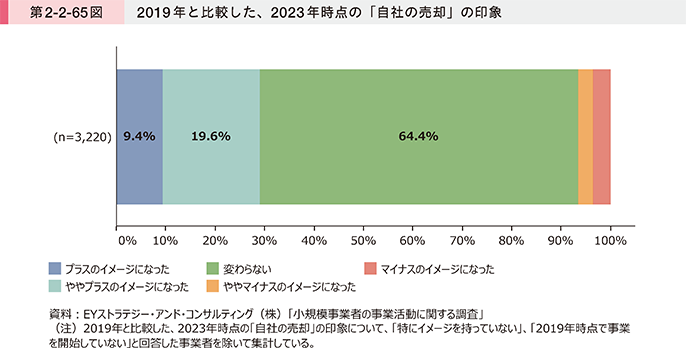

第2-2-65図は、小規模事業者に対して2019年と比較した、2023年時点の「自社の売却」の印象を見たものである。これを見ると、約3割の小規模事業者が「プラスのイメージになった」又は「ややプラスのイメージになった」と回答している一方、「マイナスのイメージになった」又は「ややマイナスのイメージになった」と回答した小規模事業者は1割以下となっている。小規模事業者において、自社を売却することに対するイメージが向上してきていることが推察される。

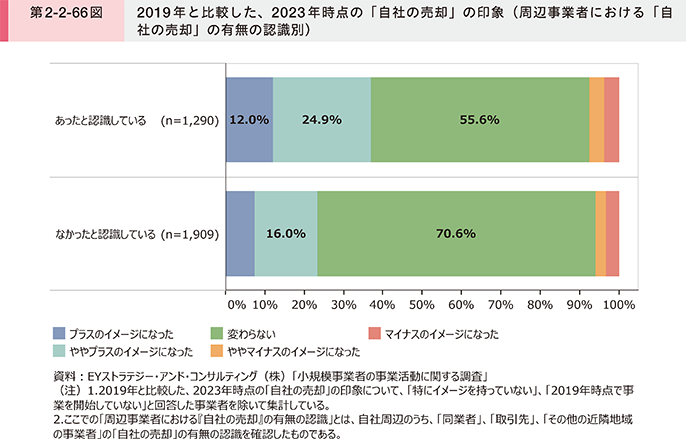

第2-2-66図は、周辺事業者における「自社の売却」の有無の認識別に、2019年と比較した、2023年時点の「自社の売却」の印象を見たものである。これを見ると、周辺事業者において、「自社の売却」が「あったと認識している」小規模事業者は、「なかったと認識している」小規模事業者と比較して、「プラスのイメージになった」、「ややプラスのイメージになった」と回答した割合が高い。

周辺事業者の動向によって、自社の売却のイメージが左右されると考えられることから、小規模事業者の親族外承継を進めるためには、地域が一体となって親族外承継を進めていくことが有効であると示唆される。

〔4〕事業承継の手続き面の課題

次に、小規模事業者が事業承継を検討する際の手続き面の課題について確認する。

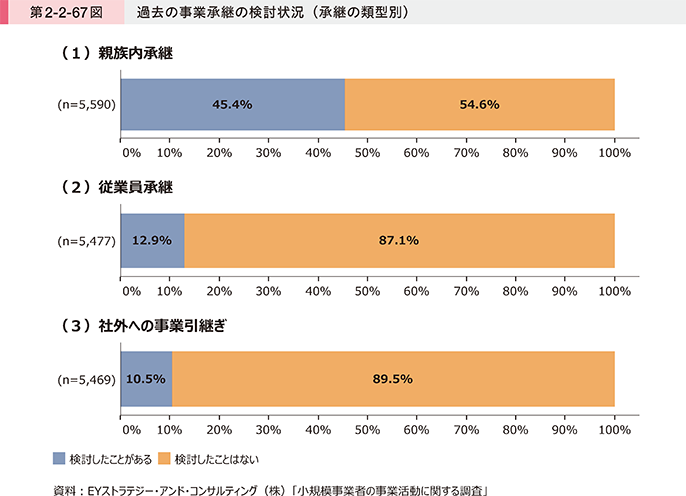

まず、事業承継の類型別に、過去の検討状況を見ていく(第2-2-67図)。これを見ると、約9割の小規模事業者が「従業員承継」又は「社外への事業引継ぎ」を「検討したことはない」と回答している。さらに、「親族内承継」についても、過半数の小規模事業者が「検討したことはない」と回答している。

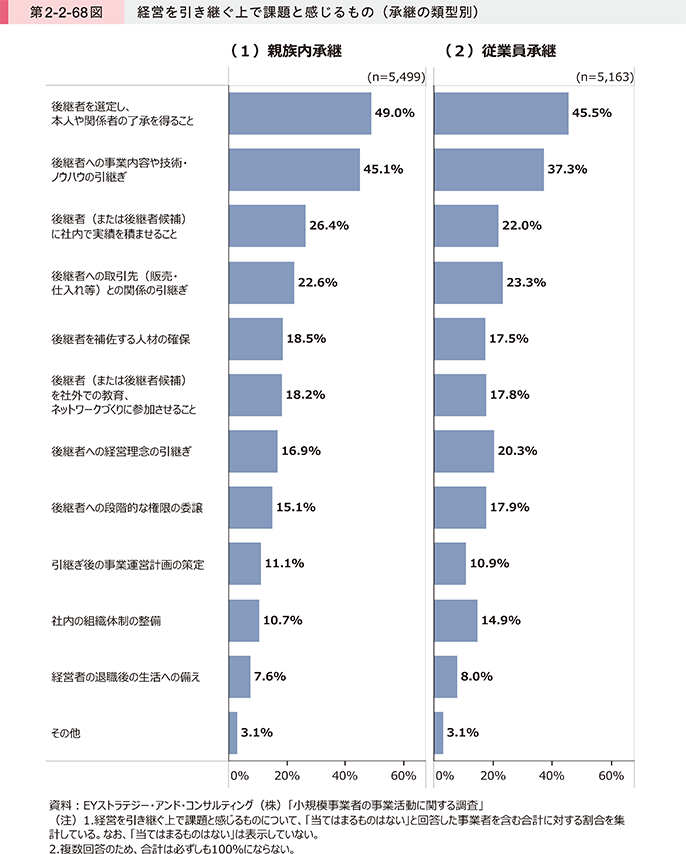

第2-2-68図は、承継の類型別に経営を引き継ぐ上で課題と感じるものを見たものである。これを見ると、「親族内承継」、「従業員承継」共に「後継者を選定し、本人や関係者の了承を得ること」と回答した割合が最も高く、次いで「後継者への事業内容や技術・ノウハウの引継ぎ」の割合が高い。また、「従業員承継」は「親族内承継」と比較して、「後継者への経営理念の引継ぎ」、「後継者への段階的な権限の委譲」、「社内の組織体制の整備」などの項目が課題であると回答した割合が高い。

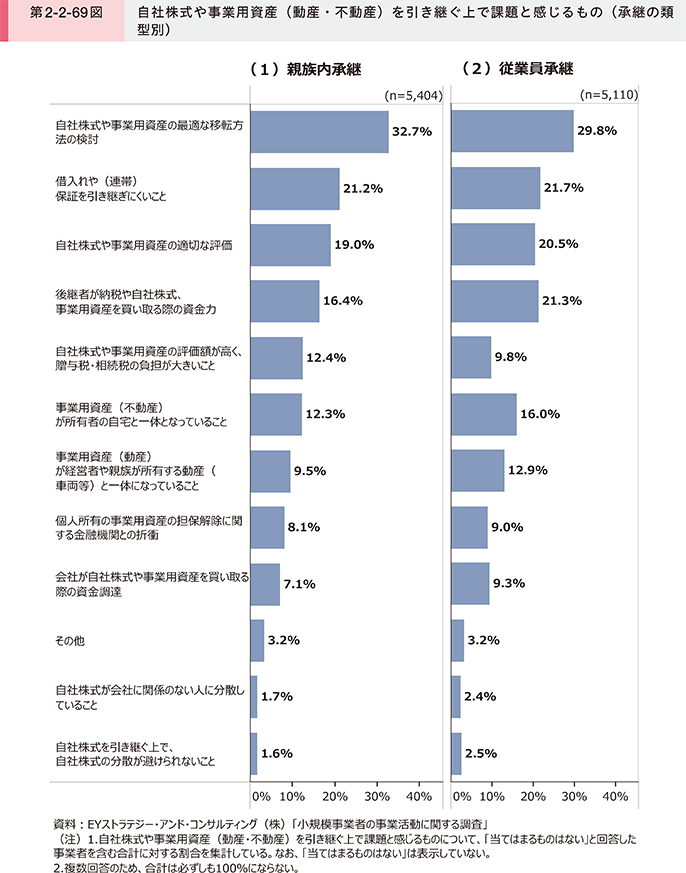

第2-2-69図は、承継の類型別に、自社株式や事業用資産(動産・不動産)を引き継ぐ上で課題と感じるものを見たものである。これを見ると、「親族内承継」、「従業員承継」共に「自社株式や事業用資産の最適な移転方法の検討」と回答した割合が最も高い。一方、「親族内承継」と比べて「従業員承継」は、「後継者が納税や自社株式、事業用資産を買い取る際の資金力」や「事業用資産(不動産)が所有者の自宅と一体となっていること」などの項目が課題であると回答した割合が高い。

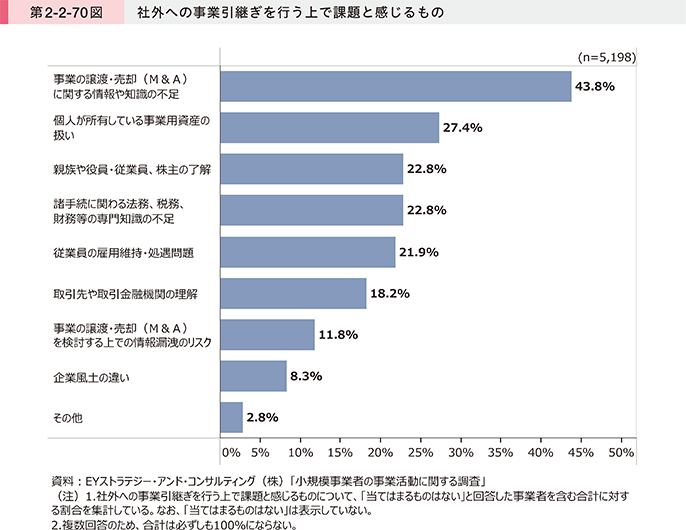

第2-2-70図は、社外への事業引継ぎを行う上で課題と感じるものを見たものである。これを見ると、「事業の譲渡・売却(M&A)に関する情報や知識の不足」と回答した割合が、43.8%と最も高い。

上記のように、特に小規模事業者においては、事業の譲渡・売却(M&A)に関する情報や知識が不足していることや、資産の引継ぎの課題から、親族外への事業の引継ぎを独自に進めることは困難であり、そもそも親族外に事業を引き継ぐ選択肢すら持っていない可能性が考えられる。そのため、まずは身近な支援機関に、経営者自身の事業承継の意思を伝え、多様な選択肢の中から当事者の事情に適した手法を検討することが重要である。

事例2-2-13は、親族や従業員に後継者候補が不在の中、まず身近な支援機関に事業承継を相談することで事業の承継先の可能性を広げて第三者承継を実現させ、結果として地域の伝統の味を残すことができた企業の事例である。

事例2-2-13:株式会社山本味噌醸造場

支援機関の活用により全国から承継先候補を探索し、第三者承継を実現した企業

所在地 新潟県上越市

従業員数 11名

資本金 950万円

事業内容 食料品製造業

▶地域の伝統の味を守るため、早期の事業承継を決意

新潟県上越市の株式会社山本味噌醸造場は、1916年創業の味噌製造を手掛ける企業である。主力ブランドの「雪ん子みそ」は、米どころの新潟県上越産米を使った地元名物「浮き糀味噌」として長く愛されている。山本幹雄氏は、3代目の祖父から事業を引き継ぐ予定だった父親が急逝したため、1996年に23歳で祖父から事業を引き継いだ。山本氏は、国内の味噌の消費量が減少傾向にあり、事業環境が厳しさを増す中でも意欲的に経営を行ってきたが、事業に従事する親族が高齢化していたことや、親族や従業員に後継者候補がいなかったことから、100年続く地域の伝統の味を今後も守っていくことに不安を感じた。そこで、47歳となった2020年に、自身が元気なうちに事業承継を行うことを決意。同年5月、上越商工会議所に相談する中で、第三者承継という選択肢があることを知った山本氏は、同所の支援を受けながら第三者承継の準備を開始した。

▶支援機関やM&A総合支援プラットフォームを活用し、全国規模で承継先を探索

山本氏から相談を受けた同所は、事業の承継先とのマッチングの可能性を広げるため、2020年10月に新潟県事業承継・引継ぎ支援センターを紹介した。当時は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあり、マッチングに至らない状況が続いたが、2022年4月に同センターの勧めで、株式会社バトンズが運営するM&A総合支援プラットフォーム「BATONZ」に登録したところ、事業の承継先となる企業との接点が全国規模に拡大し、約10社とオンラインで面談するに至った。同年7月には、面談した企業のうちの1社である、京都府京都市の株式会社PEAKSとの間で独占交渉に入ることで合意。承継先の選定において、地域に密着した事業を継続することにこだわりを持つ山本氏と、経営基盤や販路を確立している発酵食品の製造業者を求めていた株式会社PEAKSの金崎努社長の意向が合致し、2023年3月に成約に至った。山本氏は事業承継の決断に当たり、「頻繁に店舗に訪れてくれる金崎社長の熱意と人柄に安心感を持ったこと、常に勉強する姿勢に感銘を受けたことが決め手となった」と振り返る。

▶新旧経営者がそれぞれ専門的な分野での力を発揮することで、伝統の継承と新事業の展開を目指す

成約後は、金崎氏が同社の社長に就任し、経営全般と新商品の開発を担当。山本氏は、製造・営業部長として既存事業である味噌の製造・販売を担い、それぞれが専門性を持って取り組めるように業務を分担している。職人として味噌蔵の現場に立ち、今後も味噌づくりに携わっていく山本氏は「地域に密着し、地域の人々に支えられてきた店を残すことができて安心している。今後は、時代に合った新しいニーズに応えられる新商品を金崎社長と連携しながら開発することで、改めて味噌の良さを知ってもらい、消費を伸ばしていきたい」と語る。金崎社長も「味噌の消費量が右肩下がりの中、新しい顧客を獲得することが課題だ。新しい商品や販売アプローチを取り入れつつ、伝統や地域を大切にした事業を継続していきたい」と語る。

〔5〕支援機関による事業承継・M&A支援

第2-2-70図から、社外への事業引継ぎを進める上で、情報や知識を補完する機能が重要であることが示唆された。小規模事業者が不足している情報や知識を補完する機能として、支援機関が果たす役割は大きいと考えられるため、ここからは支援機関による事業承継・M&A支援の取組状況を確認していく。

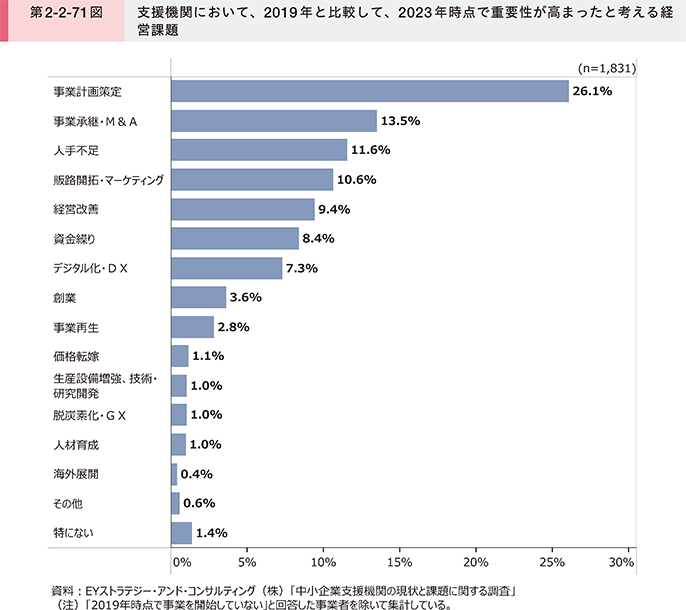

第2-2-71図は、支援機関が2019年と比べて、2023年時点で重要性が高まったと考える経営課題について見たものである。これを見ると、最も回答割合が高い「事業計画策定」に次いで、「事業承継・M&A」が2番目に高い割合となっており、支援機関としても「事業承継・M&A」に対する支援を重要視している様子がうかがえる。

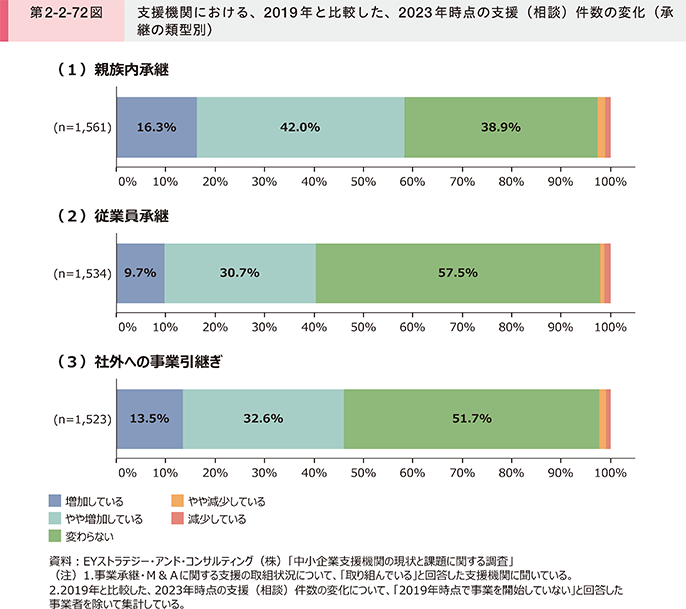

第2-2-72図は、承継の類型別に支援機関における、2019年と比較した、2023年時点の支援(相談)件数の変化を見たものである。これを見ると、社外への事業引継ぎにおいても4割以上が「増加している」又は「やや増加している」と回答している。このことから、社外への事業引継ぎの支援ニーズが高まっている様子がうかがえる。

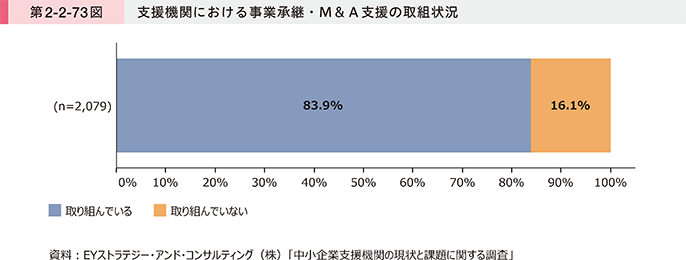

第2-2-73図は、支援機関における事業承継・M&A支援の取組状況を見たものである。これを見ると、約8割の支援機関が事業承継・M&A支援に「取り組んでいる」と回答している。

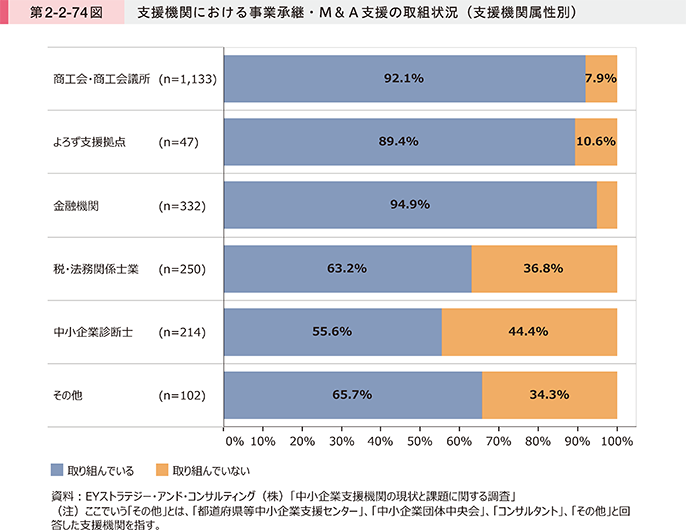

第2-2-74図は、支援機関属性別に事業承継・M&A支援の取組状況を見たものである。これを見ると、どの支援機関においても過半数が「取り組んでいる」と回答している。特に、「商工会・商工会議所」、「よろず支援拠点」、「金融機関」において、それぞれ約9割が事業承継・M&A支援に「取り組んでいる」と回答している。

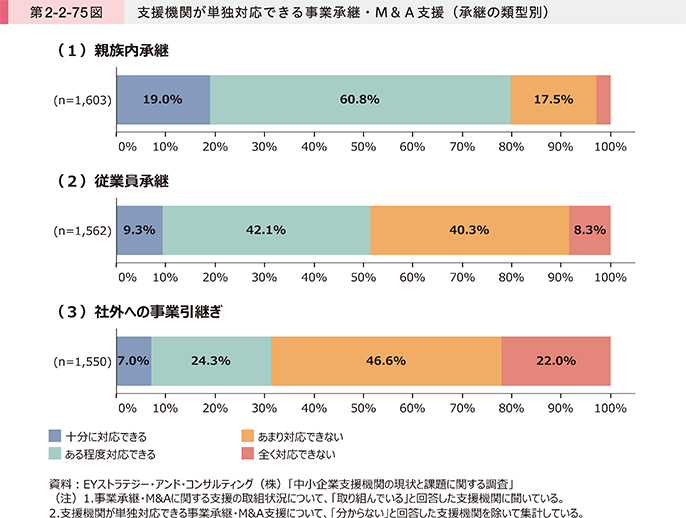

第2-2-75図は、支援機関全体の、承継の類型別に単独対応できる事業承継・M&A支援を見たものである。これを見ると、親族内承継の支援は約8割の支援機関で「十分に対応できる」又は「ある程度対応できる」と回答している一方、社外への事業引継ぎについては、「十分に対応できる」又は「ある程度対応できる」の回答が約3割にとどまっている。

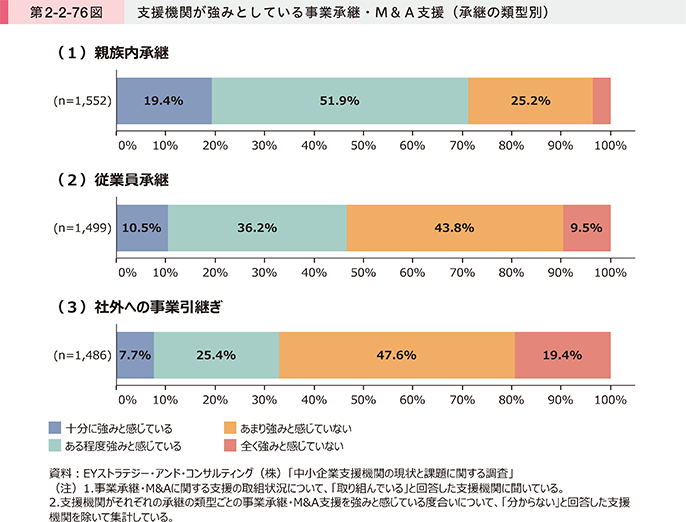

第2-2-76図は、承継の類型別に、支援機関が強みとしている事業承継・M&A支援を見たものである。これを見ると、親族内承継では約7割が「十分に強みと感じている」又は「ある程度強みと感じている」と回答している一方、社外への事業引継ぎでは「十分に強みと感じている」又は「ある程度強みと感じている」の回答が約3割にとどまっている。

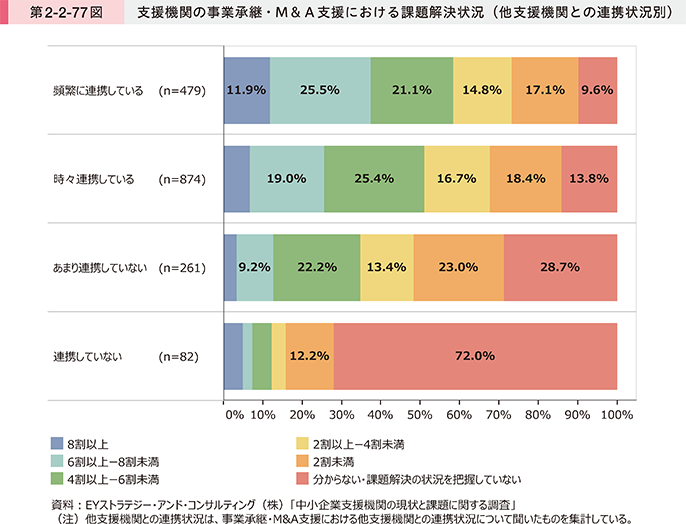

第2-2-77図は、他支援機関との連携状況別に、支援機関の事業承継・M&A支援における課題解決状況を見たものである。これを見ると、「頻繁に連携している」又は「時々連携している」支援機関は、「あまり連携していない」又は「連携していない」支援機関に比べて、課題解決割合が高いことが分かる。このことから、他の支援機関と連携することで、円滑な事業承継支援につながる可能性が示唆される。

上記のように、支援機関においても第三者承継支援の需要が高まっているが、十分な対応ができる支援機関は少ない。課題解決のためには、他の支援機関などと連携することの重要性を示したが、支援機関の事業承継において、まずは地域の事業承継ニーズを掘り起こし、適切な支援につなげることが重要である。

事例2-2-14は、後継者不足に悩む中山間地域の事業承継を進めるべく、組織内に事業承継を推進する役職を設置して組織内の連携体制を構築し、事業承継支援を進めている支援機関の事例である。

事例2-2-14:鳥取県商工会連合会

中山間地域の後継者不在に対応すべく、事業承継支援の体制を充実させた支援機関

所在地 鳥取県鳥取市

▶中山間地域の事業承継に危機感を持ち、事業承継支援の強化に取り組む

鳥取県鳥取市の鳥取県商工会連合会は、平成の大合併を機に組織を見直し、2007年に県内を東部、中部、西部の3地区に分けて「産業支援センター」を設置、各センターに経営指導員を集中配置してチームで会員の事業を支えている。全国でも特に中山間地域の割合が高い同県では、事業者の廃業が地域の商工業や住民生活に与える影響は大きく、同県の後継者不在率が高いことから、同連合会は地域の事業者の事業承継が進んでいない事態に危機感を持っていた。同様の問題意識を抱えていた鳥取県から事業承継推進体制モデル構築事業の打診があったため、同会は、同県とともに中山間地域を中心とした、事業承継支援の強化に取り組むことを決めた。

▶地域の事業承継ニーズの把握と第三者承継支援を進め、事業承継リーダー制度を整備

まず、同会では、2022年7月に会員事業者に対して事業承継に関するアンケート調査を実施した。有効回答数1,581件のうち、約6割が60歳代以上であり、63.8%の事業者が後継者不在である実態が明らかとなった。また、同アンケートにより、事業者の事業承継支援ニーズを把握し、事業者がどの段階の事業承継支援を求めているのか整理した。そして、第三者承継支援を進める観点から、2022年12月に同会、同県、株式会社日本政策金融公庫の3者で、事業承継支援に関する連携協定を締結した。同公庫が持つ全国的な事業承継マッチング支援を、商工会が持つ案件とつなげることで、広く後継者候補を全国から募ることができる体制を整えた。

2023年度からは中山間地域の事業承継支援を本格化するべく、事業承継支援リーダー制度を整備、各センターに1名ずつ配置した。事業承継支援リーダーは、同会内部の経営支援専門員から選任しており、管内における事業承継案件の把握や支援フォロー、管内外の情報共有を主に担当している。情報が閉鎖的で事業者も先送りにしがちな事業承継において、管内における事業承継の促進役や適切な時期に事業承継を進めるための支援のフォロー役として活躍している。同会の山根光平係長は「担当職員が対応すべき経営課題が多い中、事業承継は先延ばしになりがち。様々な立場の人たちと複数人で事業者に関わって支援をしていくことが大切」と話す。

▶積極的な情報交換により第三者承継が実現、今後は全国からのマッチングも目指す

事業承継リーダーを中心に事業承継に関する情報交換を進めた結果、実際に具体的な成約案件が出てきている。2023年12月には、親族に後継者がいない事業者と新事業への参入を検討している事業者とのマッチングが実現した。一方、連携協定による事業承継マッチング支援は、譲渡希望の登録事業者数が34件、譲受希望の登録事業者数が35件であるが、実際の成約には至っていない(2023年9月時点)。今後、同会ではマッチング成約に向け、更なる登録事業者の掘り起こしを進めたい考えだ。「担当職員が対応しなければならない事業者の経営課題はとても多く、事業承継支援への専念が難しい。そのため、外部専門家や関係機関の力を借りて組織一丸となって取組を進めることで、中山間地域の事業承継推進モデルを構築していきたい」と岩本敬二中部商工会産業支援センター所長(前産業支援部長)は語る。

〔6〕地方公共団体による事業承継支援

前目では、小規模事業者の親族外承継を進めていくための、支援機関による事業承継・M&A支援の状況について確認した。また、地域において小規模事業者の事業承継を進める上では、地方公共団体による支援も重要であると考えられる。そこで、ここからは、地方公共団体における事業承継支援を確認していく。

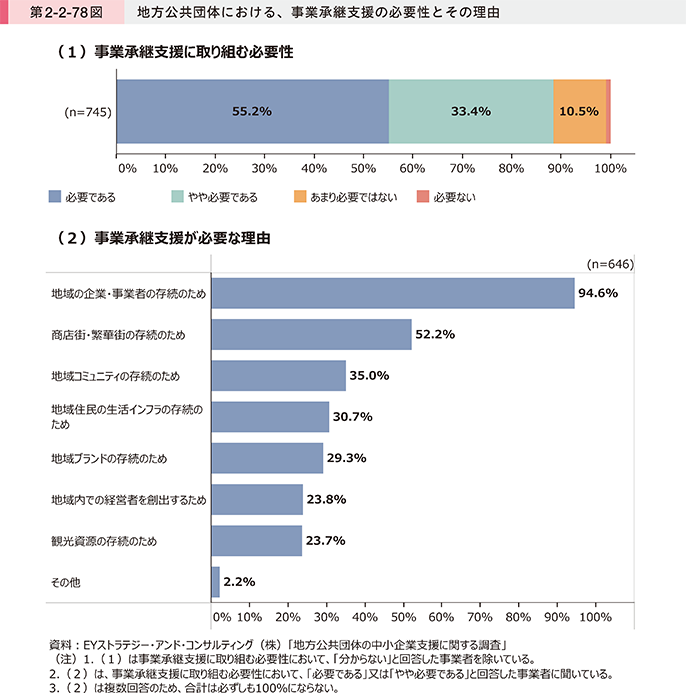

第2-2-78図は、地方公共団体において、事業承継支援に取り組む必要性と理由を確認したものである。これを見ると、約9割の地方公共団体が「必要である」又は「やや必要である」と回答している。このことから、多くの地方公共団体において、自らが地域の事業者の事業承継支援に取り組むことは必要と認識していることが分かる。また、取り組む理由としては、「地域の企業・事業者の存続のため」と回答する割合が最も高く、次いで「商店街・繁華街の存続のため」、「地域コミュニティの存続のため」となっている。

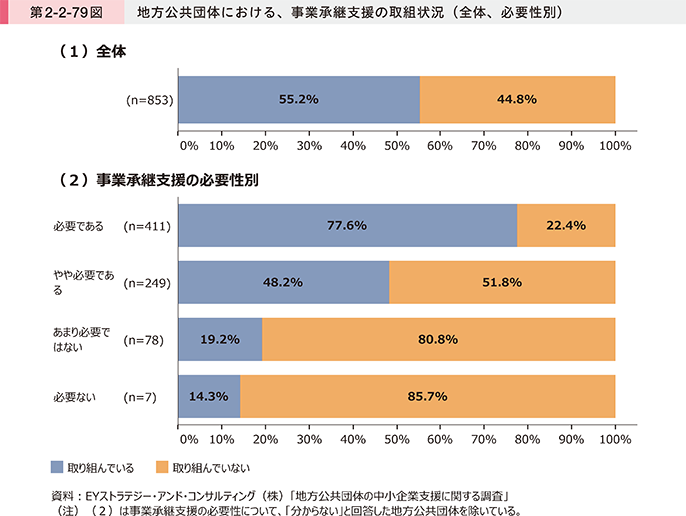

第2-2-79図は、地方公共団体全体及び事業承継支援の必要性別に、事業承継支援の取組状況を見たものである。これを見ると、地方公共団体全体では過半数が「取り組んでいる」と回答している。一方、地方公共団体による事業承継支援が「必要である」と回答した地方公共団体の約2割、「やや必要である」と回答した地方公共団体の過半数が「取り組んでいない」と回答している。

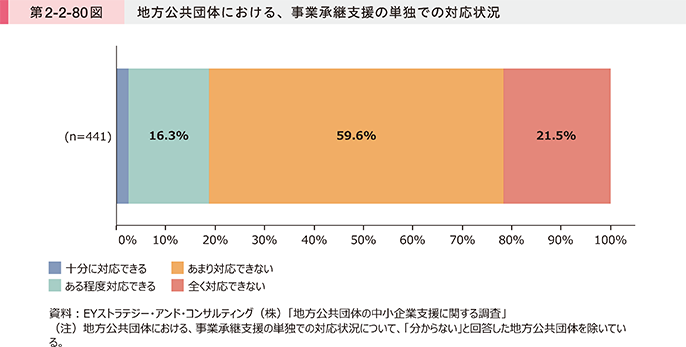

第2-2-80図は、地方公共団体において事業承継支援を単独で対応できるかを確認したものである。これを見ると、約8割の地方公共団体が「全く対応できない」又は「あまり対応できない」と回答している。

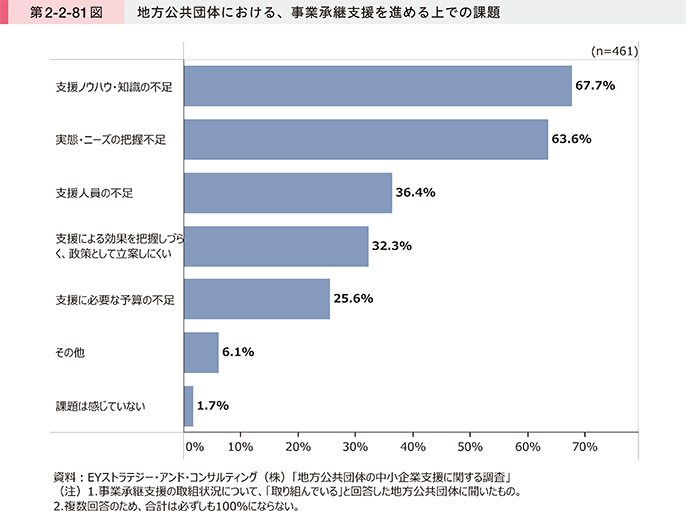

第2-2-81図は、地方公共団体が事業承継支援を進める上での課題を見たものである。これを見ると、過半数の地方公共団体が「支援ノウハウ・知識の不足」、「実態・ニーズの把握不足」と回答している。

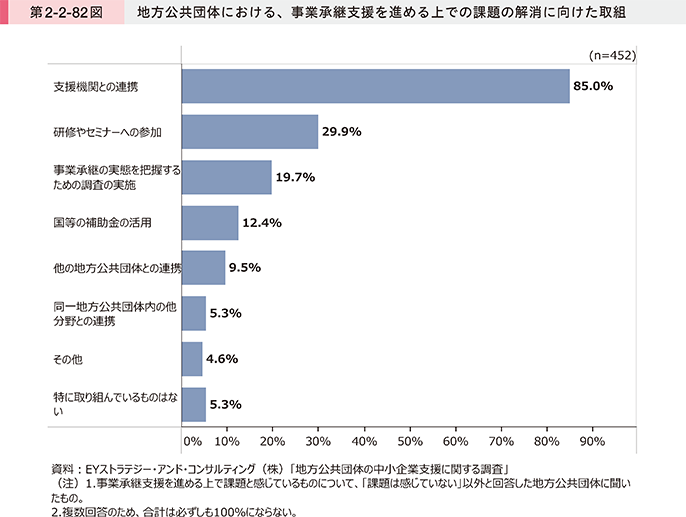

第2-2-82図は、地方公共団体における、事業承継支援を進める上での課題の解消に向けた取組を見たものである。これを見ると、8割超の地方公共団体が「支援機関との連携」と回答している。一方、「研修やセミナーへの参加」や「事業承継の実態を把握するための調査の実施」などの回答割合はそれぞれ3割以下となっている。地方公共団体においては、支援に対する見識を深めることより、地域一体となって事業承継を支援していくことを重視している様子がうかがえる。

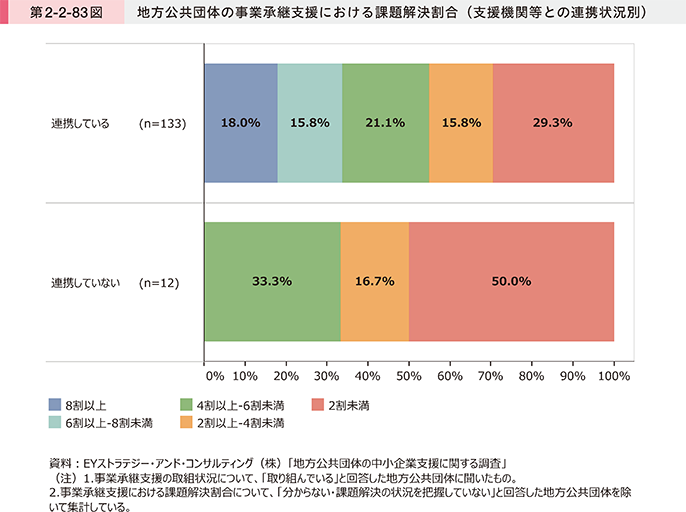

第2-2-83図は、地方公共団体において、支援機関等との連携状況別に、事業承継支援における課題解決割合を見たものである。これを見ると、「連携していない」と回答した地方公共団体は、課題解決割合が6割未満にとどまることが分かる。

本調査では一概にいえないが、個々の事業者支援を専門としない地方公共団体は、事業承継支援に関する支援ノウハウや知識が不足している傾向にある中、支援機関等と連携して事業承継支援に取り組むことが、課題解決に対して有用であるといえる。

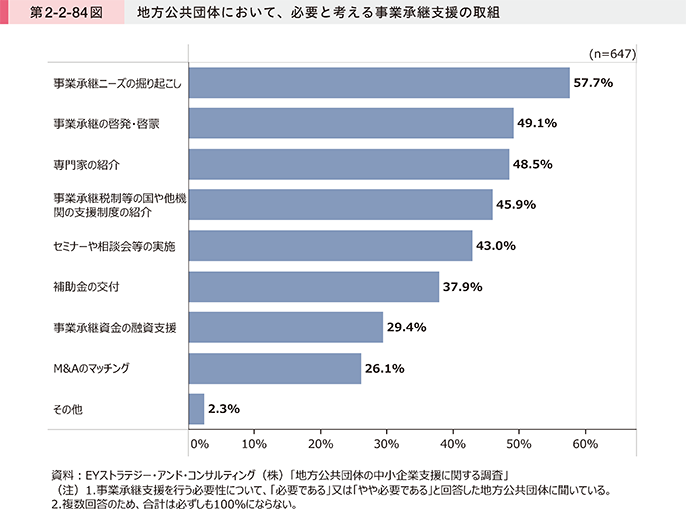

第2-2-84図は、地方公共団体において必要と考える事業承継支援の取組を見たものである。これを見ると、57.7%の地方公共団体が「事業承継ニーズの掘り起こし」と回答しており、回答割合が最も高く、次いで、「事業承継の啓発・啓蒙」が49.1%、「専門家の紹介」が48.5%となっている。

上記のように、地域の事業者の事業継続のために、地方公共団体においても事業承継支援が必要と認識しているが、支援ノウハウ・知識の不足等から、実際の支援に至るには、様々な課題があることが分かった。そのため、事業承継のノウハウを持った組織・団体と連携することで、地域の事業承継を進めていくことが重要である。

事例2-2-15は、民間企業等の力を借りながら、事業承継ニーズの掘り起こしを行い、全国の承継希望者を対象としたマッチングを進めている地方公共団体の第三者承継の事例である。

事例2-2-15:豊岡市

事業承継支援に積極的に取り組む地方公共団体

所在地 兵庫県豊岡市

▶後継者不在の問題に市が積極的に関与

豊岡市は兵庫県北東部に位置しており、人口7万6,329人(2024年2月29日住民基本台帳)に対し、65歳以上の人口は26,577人(高齢化率34.8%)である。若年人口の転出超過による人口減少に加え、市内企業の後継者不足による廃業も増加している。同市では、これまで事業承継に関する補助金や相談窓口など支援策を展開してきたが、個別の事情に対してよりきめ細かな対応ができないか模索していた。そのような中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を背景に、但馬信用金庫(所在地:兵庫県豊岡市)では小規模事業者の後継者問題を解決したいという動きが加速した。そこで、事業承継支援サービスを提供するココホレジャパン株式会社(同:岡山県岡山市)との間で三者連携協定を締結し、同市としても事業承継支援の取組を一層進めることとした。

▶連携先の民間企業とともに、「継いでほしい人」の掘り起こしと「継ぎたい人」とのマッチングを進める

2021年10月、同市はココホレジャパン株式会社が運営する事業承継プラットフォーム「ニホン継業バンク」に同市の専用サイト「兵庫県豊岡市継業バンク」(以下、「継業バンク」という。)を開設。継業バンクは、事業の「継いでほしい人」と「継ぎたい人」をつなげるサービスで、「継いでほしい人」に関する情報をWebサイト上に掲載し、「継ぎたい人」を全国から募集する仕組みだ。「継いでほしい人」、「継ぎたい人」が無料で利用でき、気軽に相談できることが魅力の一つになっている。

継業バンクの開設後、同市は、市内中小企業の事業承継の意識調査を実施した。この調査を通して、これまで漠然と認識していた事業承継に対する事業者の考え方や反応等を具体的に知ることができ、後継者を募集したい事業者の掘り起こしにつながった。その後は、ココホレジャパン株式会社が主として事業者訪問や記事作成、面談対応などマッチングに関する実務を担い、マッチングが具体化した後は、但馬信用金庫が資金面に関する相談を担うなど、それぞれの強みをいかした支援体制を構築しきめ細かな対応を実施。第三者承継では、「継いでほしい人」側の情報を匿名とする傾向がある中、継業バンク上の記事では実名かつ事業内容をイメージできる画像を添付して紹介することで、「継ぎたい人」が安心して問合せ・応募ができるよう心掛けている。

▶事業承継支援を移住施策と一体的に進め、移住者の増加を狙う

同市では、移住や創業などの他の施策と一体的に事業承継支援を進めることで、「継いでほしい人」と「継ぎたい人」の出会いの可能性を広げる考えだ。事業承継支援を単体の施策とせず、人口減少対策施策の一つとして移住支援担当部局とも連携し、移住の選択肢の一つに事業承継があることを検討してもらえるよう働きかけている。

このような一連の取組により、2024年3月時点で4件の事業承継が実現。経営者や従業員の移住を伴うケースもあり、同市への移住者の増加にも寄与している。「高齢や後継者不在などで廃業を考える事業者は今後も増えると予想している。そのような方々に少しでも寄り添えるよう金融機関や商工団体等とも連携し、引き続き、事業承継に悩む事業者へ多様な選択肢を提供したい」と、豊岡市環境経済課の福井亮介主任は語る。