第1章では、小規模事業者が売上げを確保し事業を持続的に発展させていくために、支援機関からのサポートを受けながら、「ヒト・モノ・カネ」といった経営資源を効果的に活用していくことが重要であることを示した。

小規模企業振興基本計画(第Ⅱ期)8では、小規模事業者の「持続的発展」に加え、地域の「持続的発展」も重要な要素となっており、地域にとって必要な小規模事業者を支援するという視点が重要である。

8 小規模企業振興基本法に基づき、小規模事業者の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、2014年10月に定められた「小規模企業振興基本計画」について、基本計画策定からおおむね5年が経過したことを踏まえ、2019年6月に基本計画を変更し、新たな5年間の「小規模企業振興基本計画(第Ⅱ期)」を開始した。第Ⅱ期計画では、近年のITツールの発達や働き方改革の進展によるフリーランスなど事業主体の多様化及び副業者の増加や大規模災害の頻発を踏まえて、これまでの4つの目標、10の重点施策に加えて、「多様な小規模事業者(フリーランスなど)の支援」、「事業継続リスクへの対応能力の強化」を重点施策に追加している。

そこで、本章では、小規模事業者を対象とした「小規模事業者の事業活動に関する調査」9、中小企業支援機関を対象とした「中小企業支援機関の現状と課題に関する調査」10、地方公共団体を対象とした「地方公共団体の中小企業支援に関する調査」11を用いて、地域における小規模事業者の重要性や新たな担い手を創出するための起業・創業と事業承継、それに伴う支援機関や地方公共団体の支援について分析する。

9 本アンケートの詳細は第2部第1章を参照。

10 EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株)「中小企業支援機関の現状と課題に関する調査」:EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株)が2023年12月に、商工会、商工会議所、認定経営革新等支援機関及びよろず支援拠点を対象にWebアンケート調査を実施(有効回答数:2,079件)したものである。

11 EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株)「地方公共団体の中小企業支援に関する調査」:EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株)が2023年12月に、地方公共団体を対象にWebアンケート調査を実施(有効回答数:859件)したものである。

第1節 地域に貢献する小規模事業者

本節では、地域の担い手としての小規模事業者の重要性について確認していく。

1.地域の多様な需要に対応する小規模事業者

小規模事業者は、経営資源の制約から、構造変化の影響を受けやすい一方、顔の見える信頼関係に基づいた取引が強みであると考えられる。そこで、本項では地域の多様な需要に対応するという視点から小規模事業者の実態を確認する。

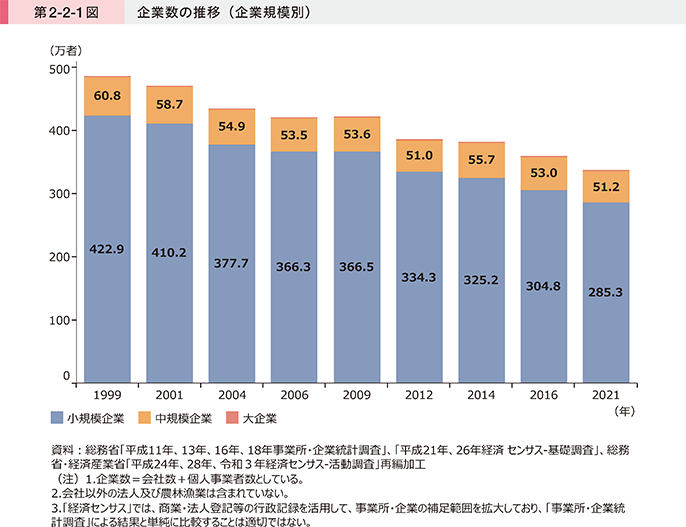

第2-2-1図は、企業規模別の企業数の推移を見たものである。これを見ると、足下の小規模事業者数は285.3万者となっており、企業全体が減少している中、小規模事業者も比例して減少している。また、中規模企業と比較すると、小規模企業の方が高い割合で減少していることが分かる。

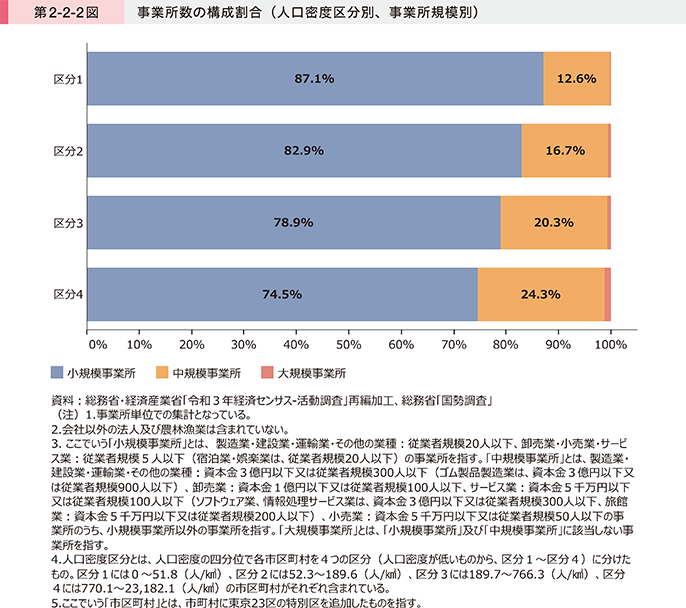

次に、人口密度の高さから市区町村を四つの区分(以下、「人口密度区分」という。)に分類12して確認する。第2-2-2図は、小規模事業所、中規模事業所、大規模事業所のそれぞれが占める事業所数の構成割合を、人口密度区分別に見たものである。これを見ると、「区分1」の人口密度が最も低い地域において、事業所数全体に占める小規模事業所の割合が87.1%となっている。

12 総務省「令和2年国勢調査」に基づき、各市区町村を人口密度区分の四分位で四つの区分に分けたもの。区分1には0~51.8(人/km2)、区分2には52.3~189.6(人/km2)、区分3には189.7~766.3(人/km2)、区分4には770.1~23,182.1(人/km2)の市区町村がそれぞれ含まれている。各区分に含まれている市区町村数は、区分1、区分3及び区分4が435、区分2が436である。

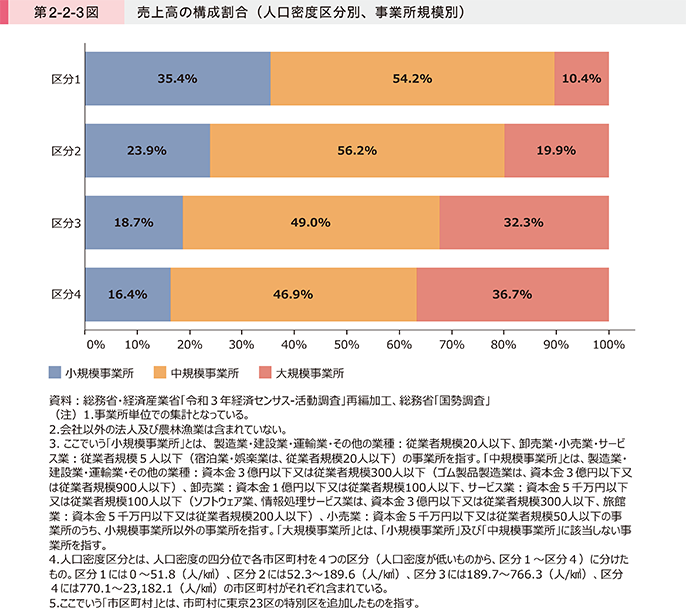

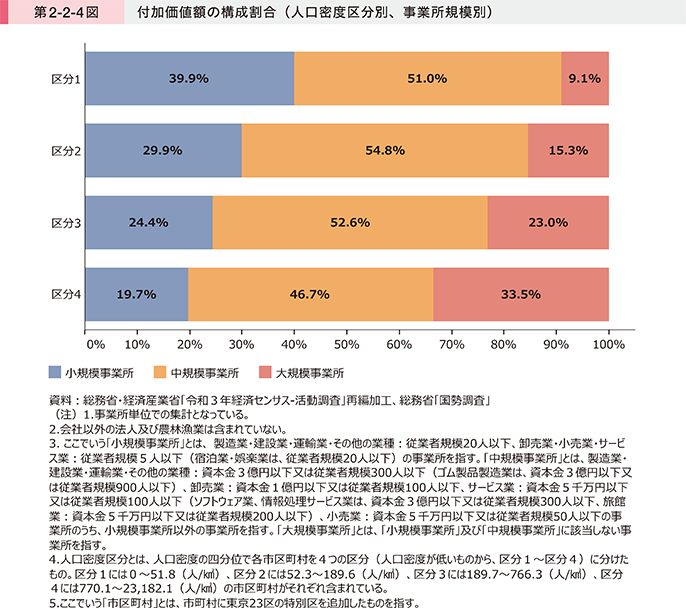

第2-2-3図及び第2-2-4図は、人口密度区分ごとに企業規模別の売上高及び付加価値額の構成割合を見たものである。これを見ると、事業所の構成割合同様に、小規模事業所の占める構成割合が、「区分4」から「区分1」になるにつれて高くなっている。

第2-2-2図、第2-2-3図及び第2-2-4図から、人口密度が低くなるほど、小規模事業所の存在感が相対的に大きくなることが分かる。

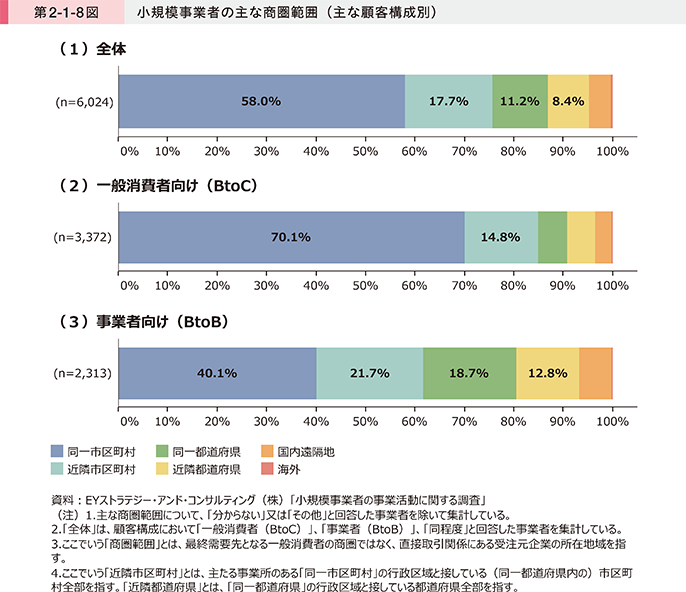

第2-1-8図(再掲)は、主な顧客構成別に、小規模事業者の主な商圏範囲を見たものである。これを見ると、約6割の小規模事業者が主な商圏範囲が「同一市区町村」と回答している。また、主な顧客構成別に見ると、特に一般消費者向け(BtoC)に事業を営んでいる小規模事業者において、70.1%が「同一市区町村」と回答しており、地域に根ざしながら地域住民の消費需要に応えていることが分かる。

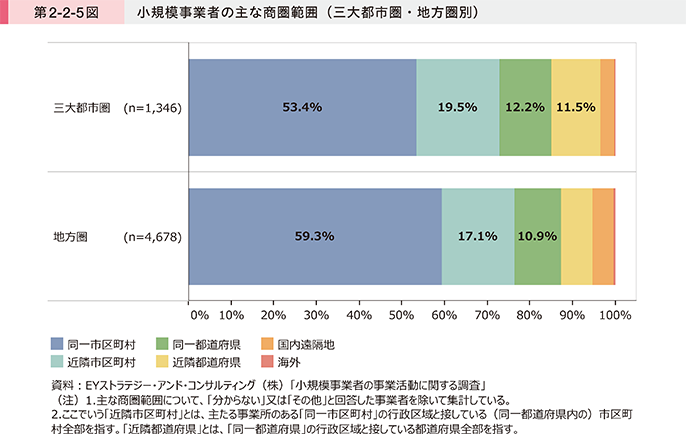

また、第2-2-5図は、三大都市圏13・地方圏14別に小規模事業者の主な商圏範囲を見たものである。これを見ても、三大都市圏では53.4%、地方圏では59.3%の小規模事業者が「同一市区町村」と回答している。

13 本章における「三大都市圏」とは、下記の東京圏、大阪圏、名古屋圏の市区町村が含まれる都道府県を指すものとし、具体的には、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)、大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県)、名古屋圏(愛知県、三重県)とする。「東京圏」とは、首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町の区域をいう。「大阪圏」とは、近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域をいう。「名古屋圏」とは、中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村をいう。

14 本章における「地方圏」とは、「三大都市圏」以外の都道府県を指すものとする。

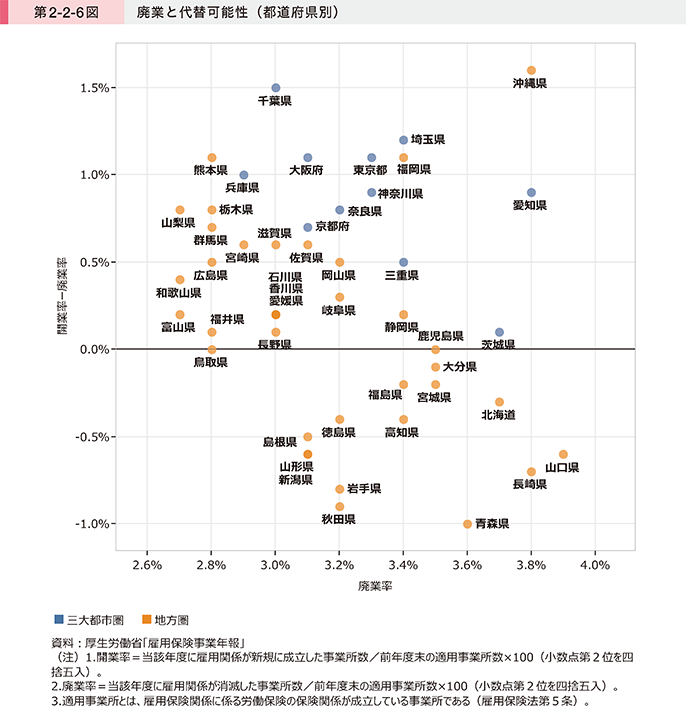

第2-2-6図は、都道府県別に、企業の代替可能性(開業率-廃業率)と廃業の関係性を見たものである。これを見ると、三大都市圏では「開業率-廃業率」及び「廃業率」の値が比較的高くなっているが、地方圏では「開業率-廃業率」又は「廃業率」のいずれかの値の低い地域が多い。このことから、三大都市圏は企業の代替性が高く、新陳代謝が活発に行われていることが示唆される一方、地方圏では企業の代替性が低いことが分かる。

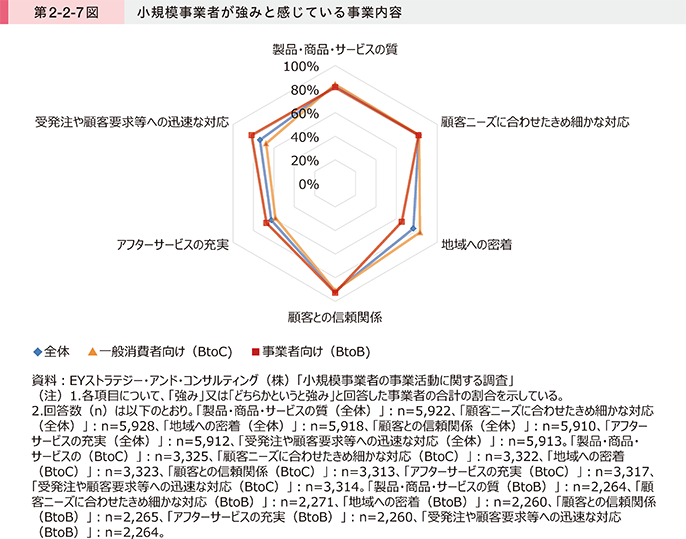

第2-2-7図は、小規模事業者が強みと感じている事業内容の要素を見たものである。これを見ると、小規模事業者全体として、「顧客との信頼関係」は9割以上が強みと感じていると回答しているほか、「製品・商品・サービスの質」、「顧客ニーズに合わせたきめ細かな対応」も8割以上の事業者が強みと感じている。一方、「アフターサービスの充実」は他項目と比べ、比較的強みと感じている事業者の割合が低い。

また、主な顧客構成別に見ると、「地域への密着」において約8割のBtoCの事業者が強みと感じている。

上記のように、特に地方圏において小規模事業者は存在感を発揮しており、顧客との信頼関係の下、地域の需要に応えている重要な存在であることを示した。

事例2-2-1は、食料品店が閉店した地域で、地域住民の買い物需要に応えるべく、支援機関や地域住民の協力の下、食料品店を立ち上げ、消費者の購買先と生産者の貴重な販売先として、地域に貢献している企業の事例である。

事例2-2-2は、顧客の声を拾い上げ、これまで培ってきた技術やノウハウをいかしながら、きめ細かく顧客ニーズに対応している企業の事例である。

事例2-2-1:せちばるストアー

『買い物難民』の発生を防ぎ、地域を支える存在となっている企業

所在地 長崎県佐世保市

従業員数 6名

資本金 個人事業者

事業内容 各種商品小売業

▶「買い物難民」が発生することを防ぐため、経営経験がない中、食料品店の運営を決意

長崎県佐世保市のせちばるストアーは、地元産の生鮮食品や自家製の総菜を主力商品とする食料品店を営む企業である。同市の世知原町の中心部にあった食料品店が2019年6月10日、7月末に閉店することを発表した。これにより、高齢者を中心に車を持たない地域住民が「買い物難民」になることに加え、同店に納品していた地元の生産者が困窮する懸念があった。そこで、閉店する店舗に野菜を納品していた西山寛子氏が代表者、総菜を納品していた山本照江氏が共同経営者として、食料品店の運営を決意した。西山氏は当時を振り返り、「経営経験がある人は、人口が減少するこの地域での出店を躊躇すると思う。経営に詳しくなかったからこそ、地域のために思い切って立ち上げることができた」と語る。

▶商工会と一体となって開店準備に取り組み、地域に根ざした店舗を経営

経営経験のなかった二人は、まず佐世保市北部商工会へ店舗経営について相談した。同商工会は、閉店する店舗の販売データ・商環境を分析し、家賃、光熱費、人件費などのランニングコストを抑えることで赤字に陥らない運営が可能になることを示した。さらに、予想損益計算書、事業計画書の策定、同市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金の申請支援及び株式会社日本政策金融公庫のマル経融資(小規模事業者経営改善資金)の斡旋を実施し、店舗経営が持続できるようにした。開店に向けて両氏は、同商工会への相談と並行して、開店の準備に奔走した。店舗の場所は閉店する店舗の向かいにある元倉庫を確保し、自治会や地域住民の協力も得ながら開店に向けた準備を進めた。その結果、前店舗が閉店してから間もない同年8月1日に開店することができた。西山氏は「商工会のアドバイスや地域の方の協力は開店に不可欠だった」と振り返る。

店舗は、西山氏と山本氏に加え、閉店した店舗の従業員を引き続き雇用、全部で8名で運営している。従業員の勤務形態は前店舗では1日勤務だったが、高齢の従業員が多いことから半日勤務を主体とし、働きやすさの向上を図ることで雇用維持を図った。また、商品は、閉店した店舗に納品していた地元の生産者が苦境に陥らないよう、地元の生鮮食品や総菜などをそろえることを意識。さらに、買い物の用事がなくとも気軽に立ち寄れる店舗を志向し、利用者とのコミュニケーションを重視した店舗運営を目指した。

▶地域の食料品店の存続により、地域住民や地域の生産者を支えることにつながる

同商工会と綿密な事業計画を立てたことにより、店舗の1日の平均客数、売上高はいずれも堅調に推移しており、創業時に掲げた客数、客単価、付加価値額の目標をおおむね達成している。また、地域に食料品店を存続させたことで、地域住民の買い物需要に応えることにつながっているほか、従業者の雇用面、生産者の出荷先、地域住民の寄り合い所として地域を支える存在となっている。「今後は、従業員が出向いて商品を仕入れるのではなく、生産者が納品に来る形態としたい。その上で、店舗を訪れることができない高齢者に対し、従業員が出向く宅配サービスを拡充させることで、更なる地域貢献につなげていきたい」と西山氏は語る。

事例2-2-2:株式会社服地のサカモト

顧客ニーズにきめ細かく対応して顧客満足度を向上させ、新たな客層も取り込んでいる企業

所在地 宮崎県宮崎市

従業員数 3名

資本金 1,000万円

事業内容 織物・衣服・身の回り品小売業

▶これまで培ってきた仕立ての技術やノウハウをいかし、顧客とのコミュニケーションの場を整備

宮崎県宮崎市の株式会社服地のサカモトは、1940年に創業した洋服の仕立てや服地の販売を行う企業である。近年、大量生産される均一な既製服が増え、裁縫離れから服地市場は縮小傾向にあり、同社も約20年前から布地購入、仕立て希望の利用者が徐々に減り、売上げが15年前の8分の1となっていた。このような現状を打開するため、同社の坂本和則社長と長女の坂本桃子氏は新事業を検討、「顧客とコミュニケーションを取りながら手作りの良さを伝えられる場を整備したい」という二人の思いと、「自分に合うサイズ、好みの色柄の既製品が見つからない」という利用者の声から、これまで培ってきた仕立ての技術をいかせる「3時間ソーイング教室」を2010年に開始。「3時間」にこだわったのは、利用者からの「洋裁をやってみたいが時間がない」、「何度も足を運べない」というニーズに応えるため、「手ぶら、簡単、一回完結型」で参加できるように試行錯誤した結果であった。

▶顧客のニーズにきめ細かく対応することで顧客満足度を向上

「3時間ソーイング教室」は、午前と午後の各1回でそれぞれ5名を定員とし、専任講師が丁寧に指導できるよう少人数で運営していた。当初は、同社が事前に用意したパターンの型紙を使用するプログラムとすることで、1回の授業料の平均単価を約8,000円に抑えていた。しかし、「授業料が多少高くても、よりデザイン性のある完成度の高いものが作りたい」という利用者の要望を受けて、デザインやサイズ、生地の要望を事前確認し、よりイメージに合わせた製作ができるような授業のスタイルとするなど、プログラムの高品質化と顧客の様々なニーズにきめ細かく対応して、顧客満足度を向上させていった。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降は、1回の定員を限定したこともあり、授業料の平均単価は1万5,000円~2万5,000円であるが、受講後に実施しているアンケート調査において利用者から高い満足度を得ている。小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)を活用し、2022年に教室に感染症予防対策も施した。また、マスクの需要が高まったことから、使用シーンや要望に合わせたマスクの製作、販売や受注強化を行うことで、売上げが減少するも長期休業はなく、感染症の感染拡大期における厳しい状況を乗り越えた。

▶新たな客層も取り込み、地域のコンシェルジュとして、今後も顧客ニーズに寄り添っていく

「3時間ソーイング教室」は、開始以降延べ3,500人に利用されている。利用者の約6割が60~70歳代である一方で、約3割は20~30歳代であり、若年層の取り込みにも成功している。また、教室の利用者からは既製服の購入や、洋服の直しの依頼もあるため、既存事業の売上増にもつながっている。同社では引き続き、専門知識を持つスタッフによる対面受注を続け、実際の服地を手に取ることで生地の良さや風合いが感じられる実店舗販売の強みをいかしていく。「一人一人の洋服・布地に関するご要望をできるだけ叶えられる地域のコンシェルジュとして、今後もお客様に寄り添っていきたい」と坂本桃子氏は語る。

2.地域の多様な人材の自己実現の場として機能する小規模事業者

小規模事業者は、地域の多様な人材の働き方や、自己実現の場として、重要な役割を担っていると考えられる。そこで、本項では働き方の視点から小規模事業者の実態を確認する。

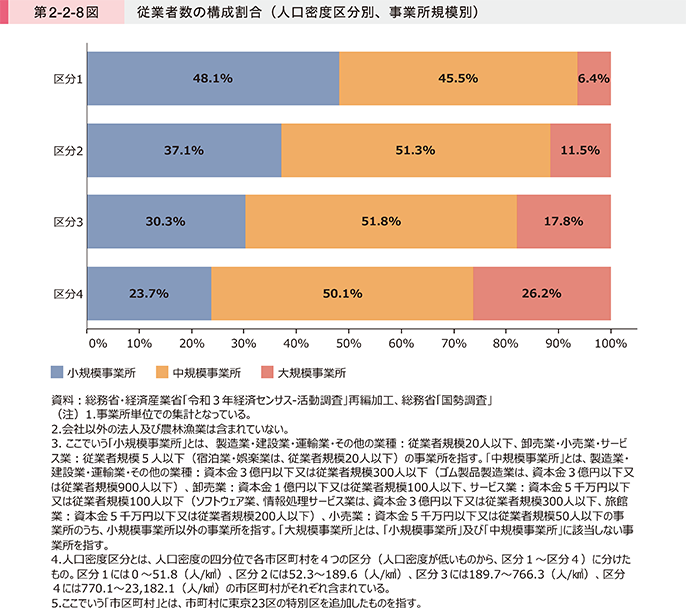

第2-2-8図は、小規模事業所、中規模事業所、大規模事業所のそれぞれが占める従業者数の構成割合を、人口密度区分別に見たものである。これを見ると、「区分1」の人口密度が低い地域において、小規模事業所の構成割合が48.1%となっており、人口密度が小さくなるほど、小規模事業所の割合が高くなることが分かる。このことから、特に人口密度の低い地域において、小規模事業者が雇用面で重要な役割を担っていることが示唆される。

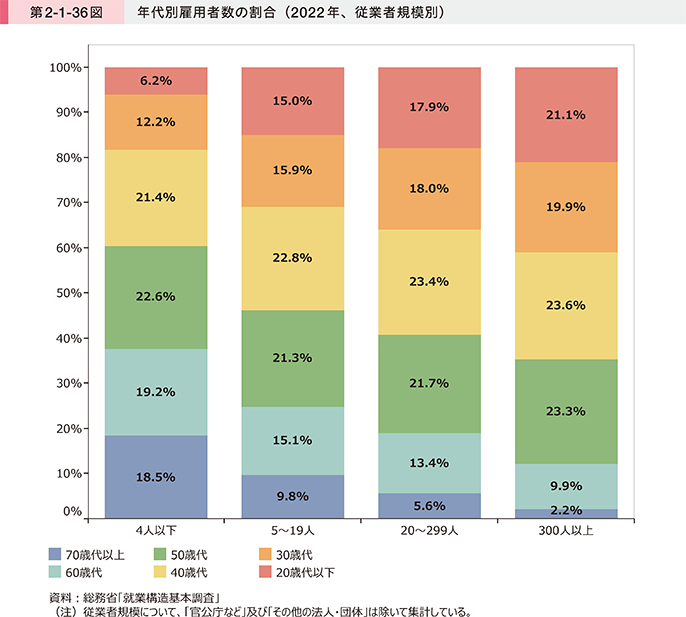

第2-1-36図(再掲)は、従業者規模別に、年代ごとの雇用者数の割合を見たものである。これを見ると、従業者規模の小さい事業者ほど60歳代以上の雇用者数の割合が高くなっており、小規模事業者は、高齢者の雇用機会を提供するために重要な役割を担っていることが示唆される。

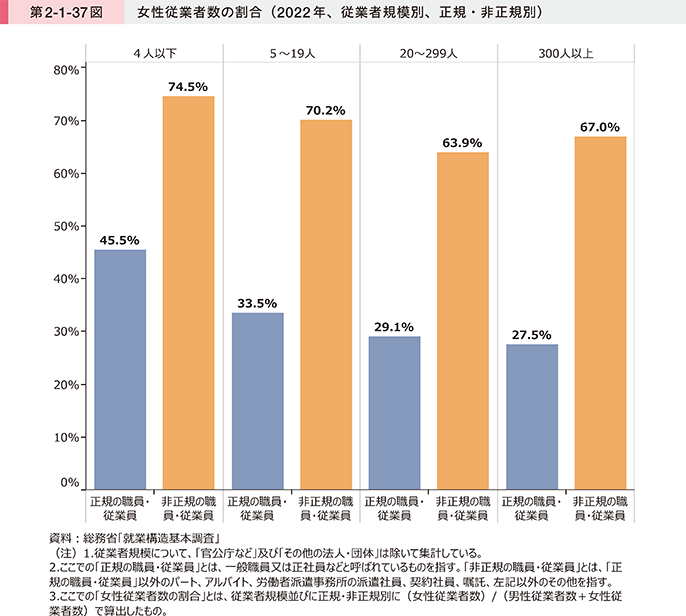

第2-1-37図(再掲)は、従業者規模別に、正規・非正規別の女性従業員数の割合を見たものである。これを見ると、正規・非正規共に4人以下の規模の小さい事業者において女性従業員数の割合が高くなっており、小規模事業者が女性の雇用機会を提供するために重要な役割を担っていることが示唆される。

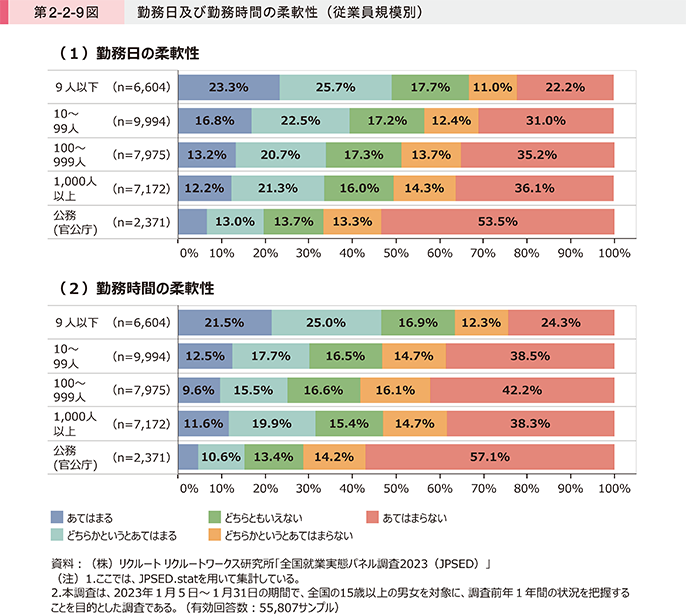

第2-2-9図は、「全国就業実態パネル調査」を基に、従業員規模別に勤務日及び勤務時間の柔軟性を見たものである。これを見ると、勤務日の柔軟性及び勤務時間の柔軟性の両方において、従業員規模が9人以下の企業では、「あてはまる」又は「どちらかというとあてはまる」と回答した割合が高くなっている。従業員規模が小さい企業ほど、勤務体系を柔軟に選択できる可能性が示唆される。

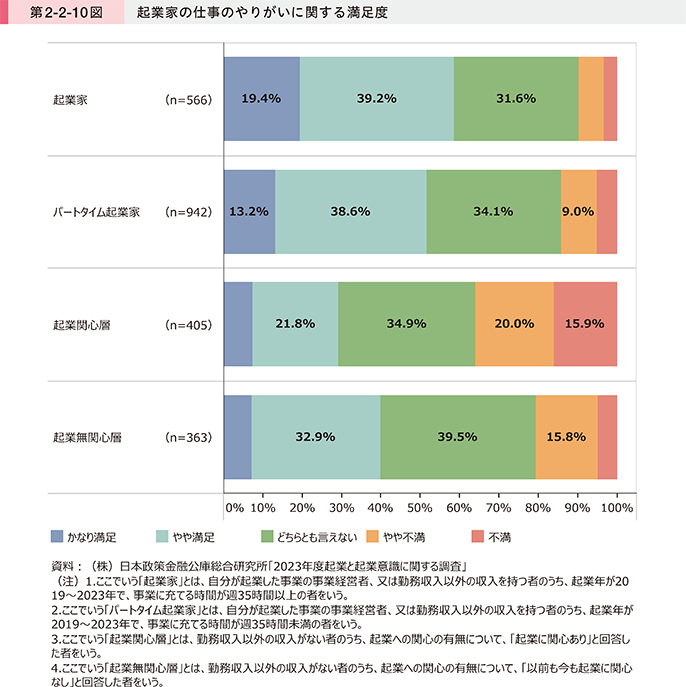

次に、「2023年度起業と起業意識に関する調査」15を基に、起業家の実態を確認する。第2-2-10図は、起業家の仕事のやりがいに関する満足度を見たものである。これを見ると、起業家やパートタイム起業家は、起業関心層又は起業無関心層と比べて、「かなり満足」又は「やや満足」と回答する割合が高い。

15 (株)日本政策金融公庫総合研究所が、全国の18歳から69歳までの人を対象に、2023年11月時点の状況を調査したもの。(回収数 事前調査:3万2,075人、詳細調査:2,575人)

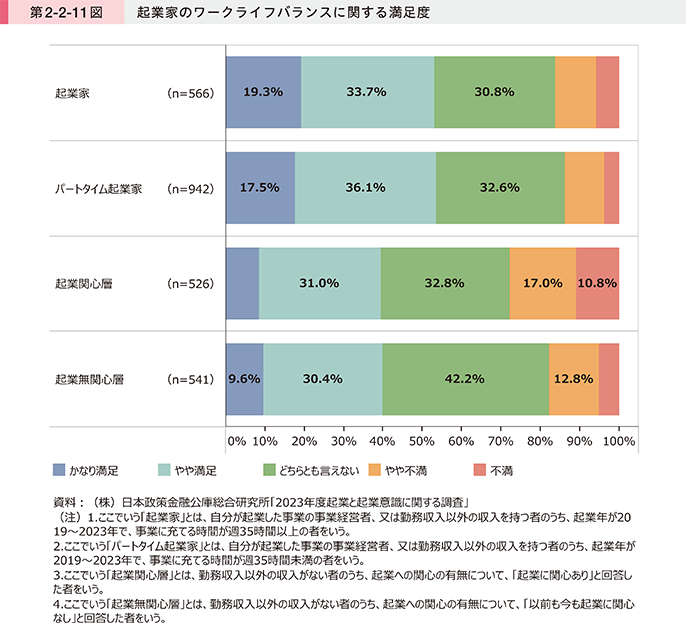

第2-2-11図は、起業家のワークライフバランスに関する満足度を見たものである。これを見ると、起業家やパートタイム起業家は、起業関心層又は起業無関心層と比べて、「かなり満足」又は「やや満足」と回答する割合が高い。第2-2-10図及び第2-2-11図から、起業したことにより、仕事内容とワークライフバランスの満足度を両者とも向上させる可能性が示唆される。

上記のように、小規模事業者は、高齢者や女性に特に柔軟な働き方を提供しているほか、起業を考えている者の自己実現の場として重要である。

事例2-2-3は、従業員の個別の事情に合わせてもともと柔軟な働き方を提供していたが、休暇制度を整備することにより、従業員誰もが制度を活用しやすく、また、制度がきっかけとなり新たな人材の確保にもつながった企業の事例である。

事例2-2-4は、長年の趣味を職業とするべく、支援機関や補助金等を活用しながら起業することで、自己実現を遂げた企業の事例である。

事例2-2-3:株式会社梶野工務店

従業員が柔軟に働ける環境を整え、人材の確保・定着につなげた企業

所在地 島根県松江市

従業員数 12名

資本金 500万円

事業内容 総合工事業

▶より働きやすい環境を目指し、休暇制度の見直しを決める

島根県松江市の株式会社梶野工務店は、住宅のリフォーム工事を主に手掛ける企業である。近隣地域に住む従業員が多い同社は、従前から従業員に対し、地域の祭りや自治会の活動などの地域の行事への参加を推奨していた。また、子供の学校への送迎や授業参観への参加を始めとする子育てについても、従業員が積極的に参加することを促していた。このような背景から、出勤時間と退勤時間を柔軟に設定することを認めていたが、この勤務体系を制度として整備していなかった。そのため、趣旨を理解し柔軟に働く従業員は一部にとどまっており、同社の梶野孝彦社長は問題意識を持っていた。そこで、従業員の誰もが使いやすい制度を作り、より働きやすい環境とするため、「時間単位の年次有給休暇制度」を導入することとした。

▶制度の導入により、従業員の働きやすさが向上。人材の採用にもつながる

同制度の導入に当たっては、島根県商工会連合会から制度化に関する助言を受けたほか、同連合会から紹介を受けた島根県の「子育てしやすい職場づくり奨励金」も活用した。また、社会保険労務士に就業規則の再作成や労使協定の相談をすることで制度化を進め、2022年12月に本格的制度導入に至った。

同制度の内容は、年次有給休暇を1時間単位で付与するもので、7時間で1日と換算し、年間で5日分まで利用できるものとした。制度導入後は、従業員から「時間単位で休暇を取得することで、気兼ねなく用事を済ませてから仕事に専念できるようになった」という声が上がるなど、大変好評であり、地域の行事への参加や子育て、親族の介護など様々な目的で積極的に活用されている。

また、同制度の導入は、人材確保の面でも効果が出ている。これまでの求人では、時間単位の休暇制度を整備していなかったことで、柔軟に働ける環境をアピールすることができなかった。しかし、制度の導入をハローワークの求人票に記載したところ、新たに若手の女性従業員の採用に結び付いた。「制度導入時には想定していなかったが、働きやすい職場づくりは人材確保にも効果があると実感した瞬間だった。入社後は、従業員間の橋渡し役として重要な役割を担ってくれており、即戦力として活躍してくれている」と梶野社長は話す。

▶従業員の更なる働きやすさを追求。次世代に誇れる会社へ

梶野社長は、後継者がいない建材店を従業員含めて事業承継し、更に介護リフォーム分野に進出すべく新ブランドを立ち上げホームページを開設するなど、積極的に事業展開を行っている。ホームページ作成では、商工会の支援も受け、小規模事業者持続化補助金も活用した。「梶野工務店は積極果敢に働く社員とその家族の幸せと豊かさと安心を追求します。また、関係各社との和を大切にします」というのが同社の基本理念。「良い会社というのは、従業員が自分の子供に誇れる会社であると考えている。そのような会社にしていくためにも、子育て世代が働きやすい場を提供し、次世代につなげていく必要がある」と梶野社長は語る。

事例2-2-4:クマタニトラスト

長年の趣味をいかした分野で創業し、事業を軌道に乗せている企業

所在地 岩手県普代村

従業員数 1名

資本金 個人事業者

事業内容 その他の製造業

▶幼少期からの趣味であった釣りを職業とするため、村役場を退職して自ら事業を立ち上げることを選択

岩手県普代村のクマタニトラストは、ハンドメイドルアーの製造・販売と釣り具メーカーの営業代行を行う企業である。同社代表の熊谷隆志氏は、釣り好きの父の影響もあり、小学生の頃からルアーフィッシングに没頭。その後、ルアーを自作する楽しさに気付いてからは、自身で使用するだけでなく、他者に自身が製作したルアーで釣りをしてもらう喜びを当時から感じていた。大学時代も釣り仲間と全国を回るなど、引き続き釣りに没頭していた熊谷氏は、卒業後に釣り業界で働くことを考えたが、周囲の助言もあり断念。生まれ育った地元に恩返しをしたいという思いもあったため、普代村役場に就職した。しかし、就職後の多忙な中でも休日には釣りへ出掛ける中、次第に釣り業界への憧れや未練が募り、2019年に同役場を退職。一転して釣り業界で創業することを決意した。

▶商工会の支援を受けながら補助金を活用し、生産設備の拡充に成功

熊谷氏は、創業後、村役場の退職金と、既存の釣り具メーカー3社から受託した営業代行業務による収入をルアーの製作費用に充当していた。しかし、本格的なルアー製作には、製造環境の整備にまとまった資金が必要であると判断。資金調達を始めとした創業に関する知識がなかったため、2019年に普代商工会に創業支援を依頼した。

同商工会は、熊谷氏に対し、岩手県の「さんりくなりわい創出事業費補助金」の活用を提案。事業計画書の作成や申請手続きのサポートを行ったほか、同補助金の選考時の主な着眼点として挙げられていた「資金調達の見込み」を満たすべく、クラウドファンディングを活用した資金調達も支援。最終的に設定金額40万円を3週間で達成することにつなげた。結果として、同社が獲得した163万8千円の補助金とクラウドファンディングで調達した40万円を活用しながら、本格的なルアー製作のための工房を設置した。

工房での生産は順調だったが、月に20個程度製作してもルアーはすぐに売れてしまう。このため、さらに量産化を決意、2020年に「小規模事業者持続化補助金」を申請、採択されるとともに、株式会社日本政策金融公庫の融資も活用し、ルアー製作の機材や設備を拡充した。その結果、作業が効率化し、月に100個程度生産できる体制を構築した。また、その頃には営業代行も6社に増加。両事業共に軌道に乗せることに成功した。

▶事業拡大に注力するとともに、釣りによる地域の活性化も目指す

ルアーの量産販売が功を奏したこともあり、同社は、4期目の決算となる2022年度に初の黒字化を達成した。今後は、釣り業界ではまだ一般的ではないサブスクリプション方式の導入による売上げ確保や、自社製品の使い方をPRする動画配信を通じた情報発信を構想している。また、発送などの業務が増えてきたことから、従業員の雇用を検討しており、将来的には雇用創出の面で地域に貢献していきたい考えだ。「営業経験のなかった私にとって、営業代行業務を行うのは色々と苦労もあったが、積極的に現場に繰り出し、釣り業界の関係者と情報交換をしてきたことがルアーの製造・販売にも良い影響を与えている。創業したことによる後悔は全くない。日々充実している。今後も釣りを通じて北三陸地域の魅力を発信していきたい」と熊谷氏は語る。

3.地域コミュニティの担い手となる小規模事業者

小規模事業者は、人口減少が進む中、伝統・コミュニティを継続させる点においても重要な存在である。そこで、本項では、地域コミュニティの担い手としての視点から、小規模事業者の実態を確認する。

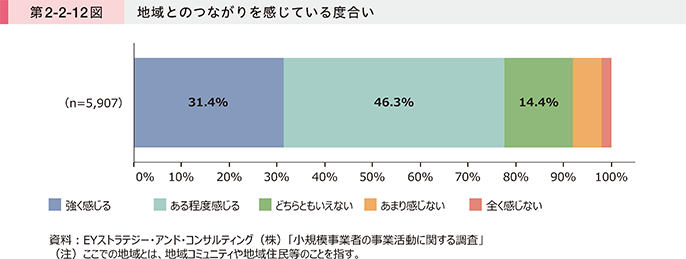

第2-2-12図は、小規模事業者が地域とのつながりを感じている度合いについて見たものである。これを見ると、約8割の小規模事業者が「強く感じる」又は「ある程度感じる」と回答している一方、「全く感じない」又は「あまり感じない」と回答した小規模事業者は1割にも満たない。

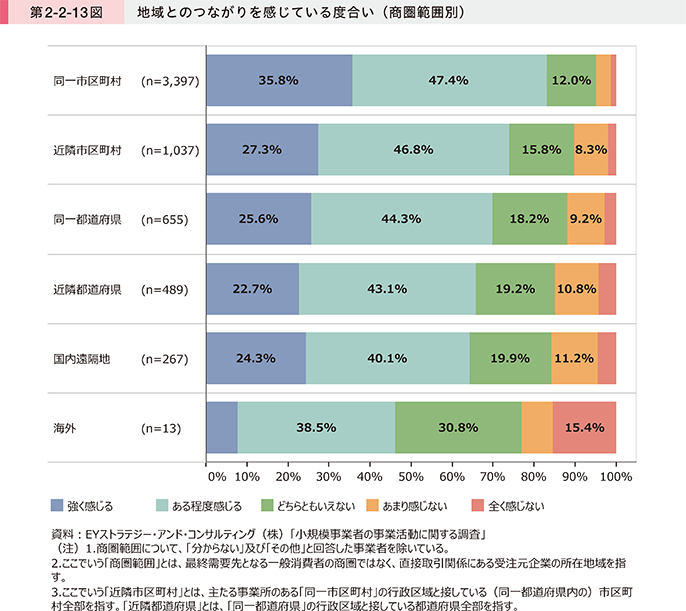

第2-2-13図は、商圏範囲別に地域とのつながりを感じている度合いを見たものである。これを見ると、同一市区町村を主な商圏範囲としている小規模事業者は、8割超が「強く感じる」又は「ある程度感じる」と回答している。このことから、地域に根付いた事業をしているほど、地域とのつながりを感じているといえる。

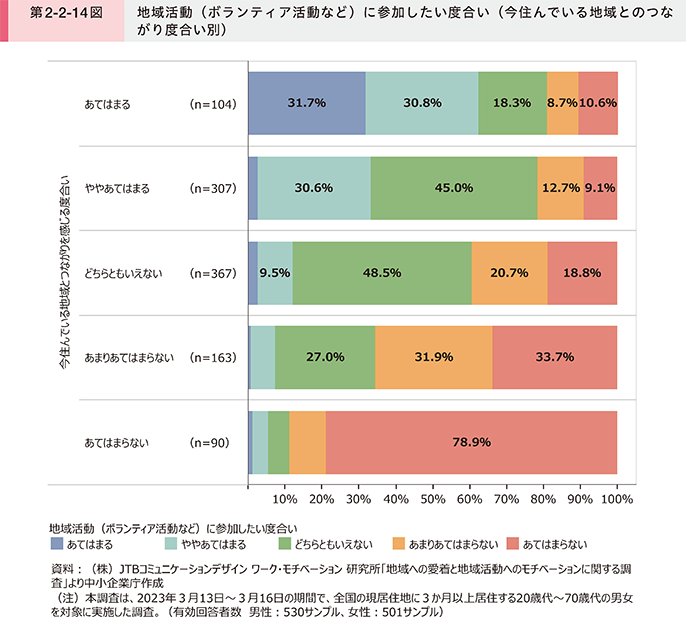

第2-2-14図は、今住んでいる地域とのつながり度合い別に、「地域活動(ボランティア活動など)に参加したい」度合いを見たものである。これを見ると、地域とのつながりを感じているほど、地域活動への参加意欲が高いことが分かる。

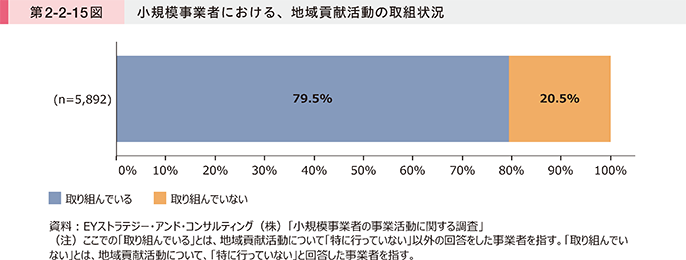

第2-2-15図は、小規模事業者における、地域貢献活動の取組状況を見たものである。これを見ると、約8割の小規模事業者が地域貢献活動に「取り組んでいる」と回答しており、小規模事業者が地域で重要な存在であると示唆される。

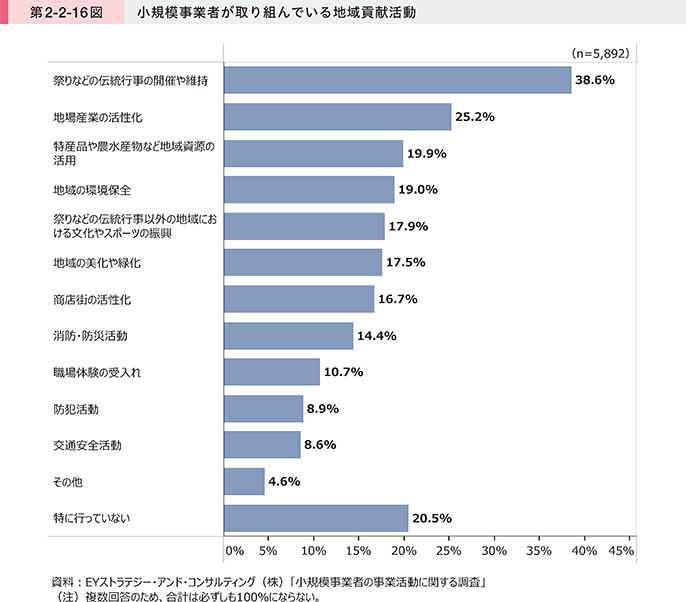

第2-2-16図は、小規模事業者が取り組んでいる地域貢献活動を見たものである。これを見ると、「祭りなどの伝統行事の開催や維持」と回答した小規模事業者が最も多い。事業に直接関係しないところでも、小規模事業者は地域の伝統や文化を守る上でも欠かせない存在であることが推察される。

上記のように、多くの小規模事業者が地域とのつながりを感じていることに加え、地域貢献活動にも意欲的であり、地域の祭りやイベントなどを維持するコミュニティにおいても重要な存在であることが分かった。

事例2-2-5は、地域住民のコミュニティの場として機能していた銭湯を残すべく、事業の引継ぎを決意した企業の事例である。

事例2-2-6は、地域住民と外国人旅行客の交流拠点として、新たな地域コミュニティを形成しようとしている企業の事例である。

また、「文化創造基盤としての書店振興プロジェクトチーム」について、コラム2-2-1で紹介する。

事例2-2-5:幸福湯

地域住民とのコミュニケーションを重視し、地域のコミュニティ機能を担う企業

所在地 和歌山県和歌山市

従業員数 4名

資本金 個人事業者

事業内容 洗濯・理容・美容・浴場業

▶地域住民の憩いの場「幸福湯」を存続させることを決意

和歌山県和歌山市の幸福湯は、銭湯を営む企業である。幸福湯は1956年の創業当時から、いわゆる「町のお風呂屋さん」として地域住民の憩いの場となってきたが、施設や設備の老朽化が目立ってきたことから、2018年頃から廃業することを検討していた。先代経営者の孫に当たる現経営者の中本有香氏は、幼い頃から家族が苦労して働く姿を見てきたため、自らが事業を引き継ぐことは全く考えていなかった。しかし、愛着のある幸福湯が無くなることに寂しさを覚えたことに加えて、利用者から存続を望む声が相次いだことから、幸福湯が地域の中で担ってきた役割の大きさを実感。自身が経営者となって事業を承継し、幸福湯を残すことを決意した。

▶リニューアル後も顔の見える関係を重視、地域のコミュニティ機能を担う

2019年に事業を引き継いだ中本氏が最初に行ったのは、老朽化した施設や設備のリニューアルであった。具体的には、価格変動の大きい重油を燃料とするボイラーから、都市ガスによる加温方式に変更。その結果、経費削減を実現するとともに、ボイラーを常時監視する必要がなくなったことで省力化し、中本氏と母親、大叔母で業務を回せるようになった。利用者の体調不良やトラブルにすぐに気付き、対面のコミュニケーションを取りやすくするために、創業時からある番台は引き続き設置し、三人で切り盛りしている。一人暮らしの高齢者がしばらく来ないと個別に連絡を取り安否確認をするなど、顔の見える関係をいかした取組で、幸福湯は地域のコミュニティ機能の役割も担っている。

リニューアル後は既存の利用者を大切にする取組のみならず、新たな利用者の開拓にも注力。ホームページやSNSを通じた情報発信のほか、パインアメの湯など変わり湯の入浴剤、タオルやTシャツ、パーカー等のオリジナルグッズなども好評を博しており、若年層を中心とした新規利用者の増加につながっている。

▶幅広い利用客にとって居心地の良い場所を目指す

事業承継後の取組が奏功し利用者数や利用者層が変化する中、中本氏は「幅広い利用者にとって居心地の良い場所になることを目指しているため、サービスが若い世代と年配の世代どちらかに偏っていないか、不快に感じる人はいないか、という点に気を配っている」と話す。特に、中本氏は高齢者の「居場所」として銭湯が果たす役割は大きいと考えており、若年層の利用者が増える中で高齢者が利用しづらくならないように各種取組を進めている。今後は地域を巻き込んだイベントを開催することを検討しており、世代を問わず交流が進むことで、地域の「にぎわい」を取り戻していきたい考えだ。また、中本氏は現在、和歌山県公衆浴場業生活衛生同業組合の理事長を務めており、県下の銭湯を盛り上げる活動にも取り組んでいる。「加盟店舗数が年々減少しているほか、現在加盟している11軒についても今後の事業継続に前向きな考えを持っているのは2、3軒程度しかない。事業環境は決して明るくはないが、地域住民の憩いの場となるよう幸福湯の事業を継続していきたい」と中本氏は語る。

事例2-2-6:株式会社ワイズテクノ

地域住民と外国人旅行者の交流拠点として地域活性化に貢献する企業

所在地 群馬県高崎市

従業員数 5名

資本金 500万円

事業内容 職別工事業

▶地域の魅力発信の経験から、インバウンド市場の可能性を見出し、地域の交流拠点の整備を決意

群馬県高崎市の株式会社ワイズテクノは、商業店舗の屋根・外壁工事や住宅等のリノベーションを手掛ける企業である。事業の傍ら、地域貢献にも積極的に取り組んでおり、2020年5月から地域の飲食店や観光スポット、イベント等の情報を自社のInstagramで紹介。2020年9月には自社で地域の情報を掲載したフリーペーパーを製作し、高崎市内の主要集客施設などで配布することで、地域の魅力発信に努めてきた。

上記取組の中心であった同社の吉田恭子取締役は、地域の魅力発信の経験や自身の海外滞在経験から、インバウンド市場に可能性を感じ、地域の交流拠点となるゲストハウス事業を構想。その後は新型コロナウイルスの感染拡大で事業実施に踏み出せずにいたが、2021年7月にフリーペーパーの製作で助言を受けていた高崎市群馬商工会から、事業再構築補助金の案内を受け、同事業の具体化に向けた検討を開始。同社の林雄輔社長からの後押しもあり、アフターコロナを見据えたゲストハウス事業の開始を決意した。

▶外国人旅行者向けゲストハウスを建設、地元住民を交えた交流の場に

同社は、ゲストハウスの開業に向けた事業計画策定や事業再構築補助金の申請書作成において、同商工会から手厚い支援を受けた。補助金申請に関する手続きのほかにも、同社をPRするためのインフルエンサーの紹介や動画作成の支援も受けており、吉田取締役は「商工会の支援なしでは開業に至ることはできなかった」と振り返る。2023年2月に外国人旅行者向けゲストハウス「まといホステル&バー」を開業。内外装は、リノベーション事業で培った自社のデザイン力をいかした。館内には、ベッド数22床の宿泊室のほか、宿泊者以外も利用できるカフェバーを置き、宿泊者同士あるいは地元住民も交えた交流スペースとなっている。スタッフの採用では、宿泊者とのコミュニケーション能力を重視してネイティブレベルの英語力とビジネス会話レベルの日本語力を必須とし、外国人と日本人の橋渡しができる人材を確保した。

▶宿泊者を地域の季節イベントや居酒屋へ案内、国際交流を通じた地域の活性化を目指す

これまでに宿泊した外国人旅行者は、ゲストハウスを拠点として、近隣の山々でのハイキングや、アニメ作品に登場した実在スポット巡りを行うなど、長期滞在をすることが多い。中には、バーで知り合った地元住民と翌日にドライブに行く様子が見られるなど、ゲストハウスがハブとなって新たな交流が生まれている。同社としても「高崎まつり」や「前橋七夕まつり」等の地域の季節イベントの案内や、近隣の居酒屋等への宿泊者の案内、同商工会の会員とのつながりをいかしたワークショップの開催など、定期的にイベントを企画している。今後も、積極的に地元住民と外国人旅行者の交流の機会を創出し地域の活性化に取り組むほか、将来的には、県内の観光地を巡るツアー商品を自社で企画・販売することを目指している。「地元の方々との交流を観光のコンテンツに含めているため、直接コミュニケーションが取れる機会を更に作って地域を活性化させたい」と吉田取締役は語る。

コラム2-2-1:文化創造基盤としての書店振興プロジェクトチームの設置

1.街の書店をめぐる現状

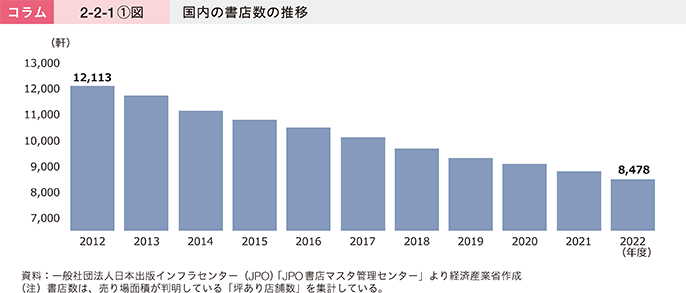

地域における書店は、子供からお年寄りまで、全ての世代が物理的に、かつ、気軽に多様なコンテンツに触れることができる場所であり、地域コミュニティに根ざした街の文化拠点としての機能を果たしてきた。しかし、近年のデジタル化の進展等により、こうした街の書店は減少傾向にあり、ここ10年で約30%減少している。また、一般財団法人出版文化産業振興財団の調査によると、1,741の市区町村のうち、456の市区町村(全体の26.2%)に書店がないという結果も出ている。

2.書店の意欲的な取組

街の書店の中には、書店の場としての価値を高めるため、魅力的な場所とするために、創意工夫を凝らし新たな事業展開を図る取組も見られる。例えば、店頭で課題図書を設定した読書会を開催し、地域のコミュニティを創出している事例や、選書サービスにより、書籍購入に「プロに選んでもらう」という付加価値を与える事例などがある。

経済産業省では、コンテンツ・アート等の文化創造産業分野について、それ自体が成長を期待される産業であるとともに、社会全体の創造性を高め、商品・サービスの付加価値を創出するための重要領域との認識の下、幅広く施策を展開してきた。こうした産業分野が将来にわたって競争力を維持するためにも、地域の隅々にわたって、裾野広く、創造性が育まれる基盤が存在することが重要となる。街の書店はまさにその基盤を担う重要な拠点である。経済産業省としても、書店経営者を招いて車座形式によるヒアリングの実施や、今ある様々な施策の活用例の収集により、書店の創意あふれる工夫に光を当て、優良な事例を広く共有していくことを検討している。ここでは、具体的に2社の事例を紹介する。

事例:株式会社啓林堂書店

奈良県大和郡山市の株式会社啓林堂書店は、「啓林堂書店」を中心として、奈良県内に5店舗の書店を運営する企業である。1974年に創業して以来、一般書から専門書まで扱う、地域に根ざした書店として、長年地域の文化拠点としての役割を担ってきた。

しかし、デジタル化が進展していく中で、3代目の林田幸一社長は、単に「本を買う場所」として地域において書店を続けることには限界があると判断した。そこで、「本を買う場所」にとどまらない書店の在り方を提案したいとの思いから、2022年に「すべてのブックライフによりそう」という理念を新たに掲げ、事業再構築補助金等を活用しながら新規事業に取り組むなど、新たな書店の姿を模索し始めた。

2023年12月、同社は、啓林堂書店奈良店の2階を改装し、「何にもとらわれず読書を純粋に愉しめる空間」として、カフェ等を併設する「書院」を開業した。落ち着いた環境で本を読むことそのものを心静かに楽しむ時間を提供しており、「すべてのブックライフによりそう」という理念の一端を形にした。今後も同社は、書店が次々と閉店する現状に対し、本を中心に据えた新しい形をつくり、書店の未来に少しでも明るい兆しを感じられるよう取り組んでいく考えだ。

出典:https://www.books-keirindo.co.jp/%e5%a5%88%e8%89%af%e5%ba%97/992558/

事例:有限会社いろは書店

石川県珠洲市の有限会社いろは書店は、同市で唯一、一般書を扱う「いろは書店」を運営する企業である。1949年に創業して以来、地域密着の書店として、同市の文化拠点としての機能を果たしてきた。

2024年1月1日、「いろは書店」は同日に発生した能登半島地震により、店舗の1階部分が倒壊した。約1万冊の書籍が下敷きとなり、営業ができない状態に陥った。

しかし、教科書が必要な時期であり再開しなければならないとの使命感から、知人のテナントを借りて同年3月21日に教科書販売に絞って営業を再開。教科書以外も含めた「本屋」としては同年4月中の再開を目指した上で、2025年夏頃までの本格復旧を目指す考えだ。

4.地域の商店街と小規模事業者

地域住民の身近な購買機会を提供してきた商店街も、その商業機能のほかに、近年では、社会的な機能の側面においても重要な存在となっている。

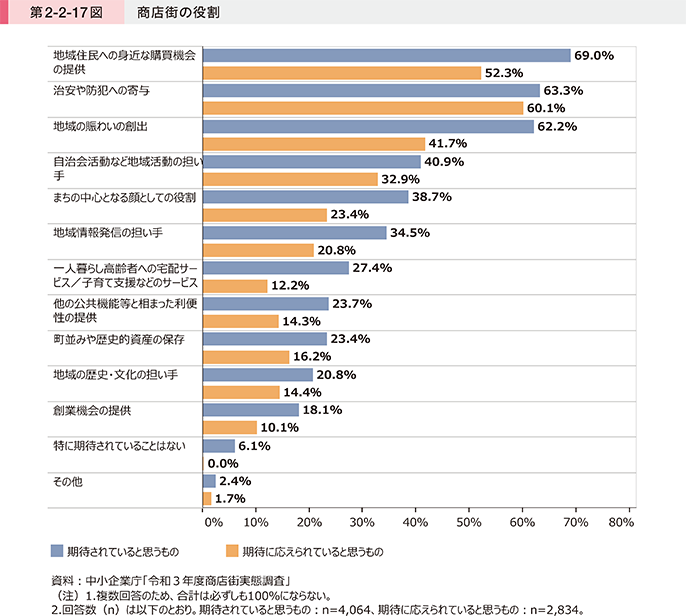

まず、中小企業庁が実施した「令和3年度商店街実態調査」16を用いて、商店街の認識を確認する。第2-2-17図は、商店街が期待されていると思う役割及び期待に応えられていると思う役割について見たものである。これを見ると、商店街が「期待されていると思うもの」として、「地域住民への身近な購買機会の提供」のほか、「治安や防犯への寄与」や「地域の賑わいの創出」と回答する割合が半数を上回っている。このことから、商業機能のほかに社会的役割についても期待が高まっていると認識している様子がうかがえる。また、「治安や防犯への寄与」は、「期待されていると思うもの」と「期待に応えられていると思うもの」の差が小さい一方、「地域住民への身近な購買機会の提供」や「地域の賑わいの創出」は「期待されていると思うもの」と「期待に応えられていると思うもの」の差が大きく、期待と現状のギャップが見られた。

16 中小企業庁「令和3年度商店街実態調査」は、中小企業庁が2021年10月1日現在における商店街の実態について、全国12,210の商店街を対象にアンケート調査したもの。(有効回答件数:5,105件、有効回答率:41.8%)

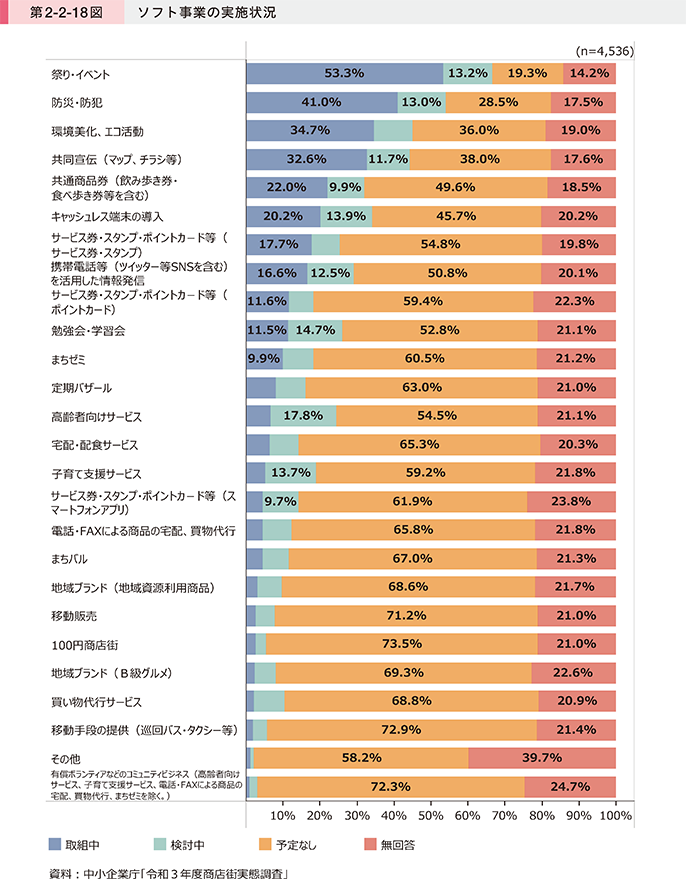

第2-2-18図は、商店街におけるソフト事業の実施状況を見たものである。これを見ると、過半数の商店街が「祭り・イベント」について「取組中」と回答している。また、「防災・防犯」や「環境美化、エコ活動」を実施している商店街も多い。商店街は、地域のにぎわいの創出のほか、地域の環境整備においても重要な役割を担っていることが示唆される。

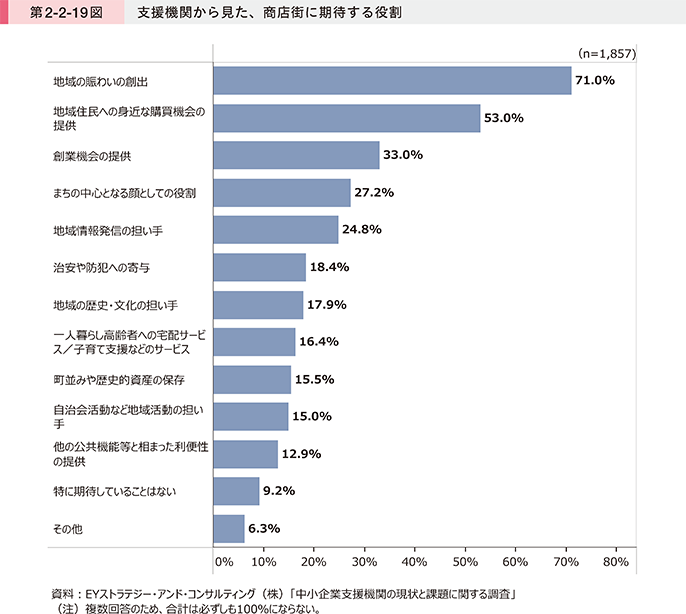

第2-2-19図は、支援機関から見た、商店街に期待する役割について、確認したものである。これを見ると、「地域の賑わいの創出」の回答割合が最も高く、次いで「地域住民への身近な購買機会の提供」となっている。

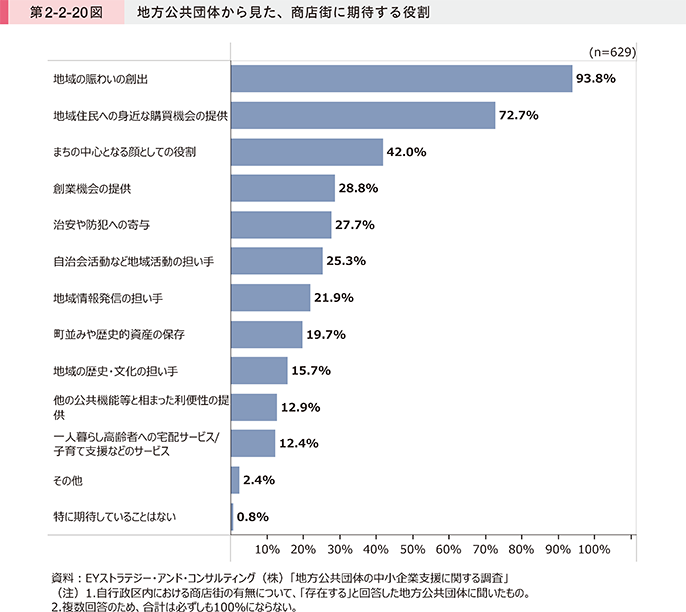

第2-2-20図は、地方公共団体から見た、商店街に期待する役割を見たものである。これを見ると、「地域の賑わいの創出」と回答する割合が9割超と最も高く、次いで「地域住民への身近な購買機会の提供」が約7割、「まちの中心となる顔としての役割」が約4割となっている。

第2-2-19図や第2-2-20図から、支援機関や地方公共団体などの地域の中小企業を支援する側からも、商店街に対して地域住民の購買機会のほかに、社会的な機能を期待していることが分かる。

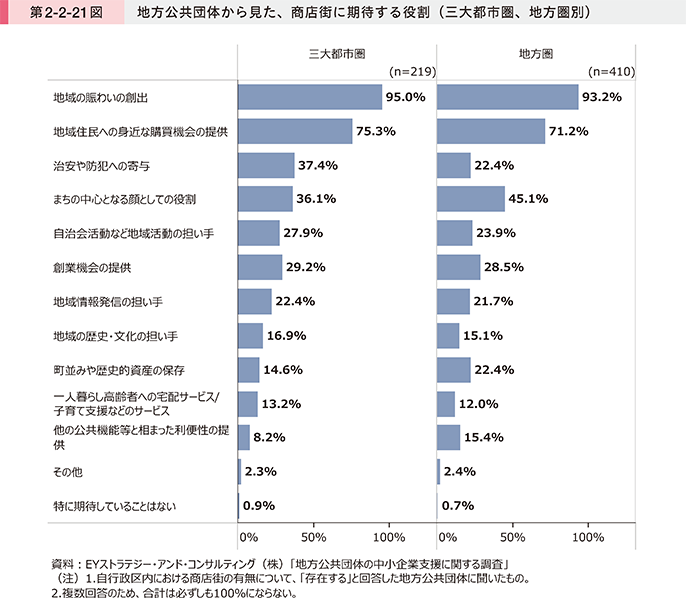

第2-2-21図は、三大都市圏、地方圏別に、地方公共団体から見た、商店街に期待する役割を見たものである。これを見ると、三大都市圏、地方圏共に「地域の賑わいの創出」が最も多くなっている一方、地方圏においては「まちの中心となる顔としての役割」に対する期待も三大都市圏と比べて高くなっていることが分かる。

地方圏の地方公共団体は三大都市圏の地方公共団体と比較して、商店街を中心にまちづくりを進めていきたいと考えていることがうかがえる。

上記のように、近年、商店街が持つ社会的な機能が重要視されており、まちづくりにおいても重要な存在であることが分かった。

事例2-2-7は、商店街の意向から組織された民間のまちづくり会社により、地域の各集客拠点と商店街を結ぶ取組を行うことで、来街者の回復と地域の活性化を遂げている企業の事例である。

事例2-2-7:株式会社まちづくり岡崎

民間出資で設立されたまちづくり会社として、中心市街地の活性化や商店街の来街者増加に貢献している企業

所在地 愛知県岡崎市

従業員数 5名

資本金 324万円

事業内容 その他の事業サービス業

▶全盛期から店舗数が激減する中、周辺集客施設からの誘客に取り組み、まちの活性化を目指す

愛知県岡崎市の株式会社まちづくり岡崎は、康生通りエリアを含む13の商店街を中心とした中心市街地の活性化に取り組む企業である。2000年代以降、商店街にもともと約800あった店舗数が約350店舗に減少するなど、空き店舗の増加や来街者数の減少が顕著であった。このような中、2013年に商店街に店舗を有する64者などの出資により同社が設立され、空き店舗の調査・活用事業や創業支援など、商店街の活性化に取り組んでいた。

しかし、取組を進める中で、周辺にある籠田公園や図書館交流プラザりぶら、岡崎城などの集客施設から、康生通りへの誘客ができていないという課題が明らかになった。そこで同社では、康生通りエリアの第2目的地化を目指し、集客施設からの来街者増加と回遊性向上の取組を始め、康生通りエリアの活性化を目指した。

▶車道を制限する社会実験から歩道の活用へ、回遊動線の整備事業を立ち上げ

まず、同社ではエリアの回遊性を向上させるべく、2016年からフリーペーパー「corin」により、康生通りエリアを中心とした店舗の情報を発信した。さらに、デジタル化が進む中、康生通りエリアの多くの店舗が公式ホームページを持っていない状況から、2021年に地域密着型ポータルサイト「ぽけろーかる」による情報発信も開始。同サイトは地図上での店舗の検索や店舗からの情報発信が行えるほか、市民参加型の情報プラットフォームとなっており、利用者目線のリアルタイムな情報が収集できる設計となっている。

また、隣接する籠田公園からの回遊を促進するために「ヨリミチ×コミチPROJECT」事業を立ち上げた。2018年に軒先マーケットや車道を制限してパークレットとして活用する社会実証から始まり、2020年には歩道への常設ベンチの設置、2022年には岡崎市・日本工営株式会社・同社の官民連携を実施した。同事業は、康生通りへの誘引の仕掛け作りと商業コンテンツの充実を柱とし、出店の促進と回遊性の向上を目指している。康生通りへの誘引の仕掛け作りでは、同公園とデザインを統一した可動式家具の設置や、看板・ポップ・フラグ等の統一により、景観的な接続を行うほか、来街者の滞留スポットを康生通り内に設置することで、誰もが自由に使えるスペースを整えた。このほか、商業コンテンツの充実の取組としては、1ボックス単位の委託販売から短期の軒先出店、短期から中期の空き店舗出店まで、出店者に合わせた出店形態が選べるように多様な出店形態の準備と出店サポートを実施しており、実証実験後の創業にもつなげている。

▶取組の実施を通じて来街者数が全盛期同等に回復、創業でも選ばれるまちへ

一連の取組を通じて康生通りの空き店舗はほぼ無くなり、商店街の来街者数も増えていると同社の松井洋一郎社長は実感している。市民や商店主からも「10年ほど前は、中心市街地はゴーストタウンという認識であったが、ここ2~3年は日中の人通りが増え、全盛期のにぎわいが戻っている」との評価を受けるまでに至った。「地域のみんなで積み重ねてきて、まちを再活性化させた達成感がある、今、創業にチャレンジしたいという人も魅力を感じるまちになってきた。中心市街地の活性化モデルとして全国に活動を広げていきたい」と松井社長は語る。

5.地域資源の活用と小規模事業者

地域とのつながりが強い小規模事業者は、伝統工芸品や農林水産物、観光資源などの地域資源を事業で活用しながら、後世につないでいくことも重要である。

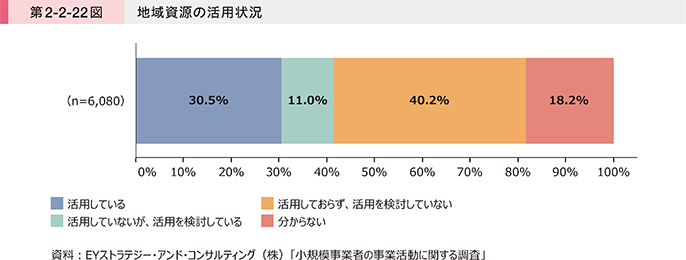

第2-2-22図は、地域資源の活用状況を見たものである。これを見ると、実際に地域資源を「活用している」事業者は約3割、「活用していないが、活用を検討している」事業者は約1割、「活用しておらず、活用を検討していない」事業者は約4割存在している。

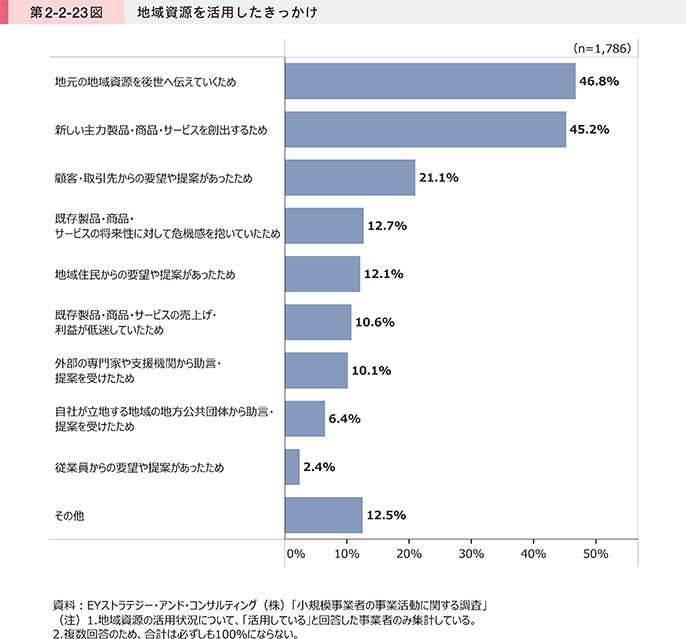

第2-2-23図は、地域資源を活用したきっかけを見たものである。これを見ると、「地元の地域資源を後世へ伝えていくため」と回答する割合が最も高い。このことから、地元の伝統や文化を守ることを意図して、地域資源を活用している小規模事業者が多いことが分かる。

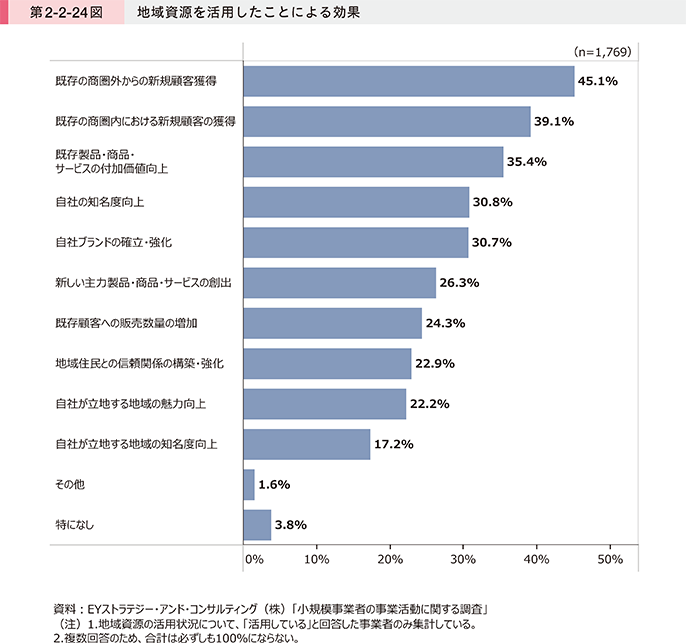

第2-2-24図は、地域資源を活用したことによる効果を見たものである。これを見ると、「既存の商圏外からの新規顧客獲得」と回答した割合が最も高く、「既存の商圏内における新規顧客の獲得」、「既存製品・商品・サービスの付加価値向上」と続いている。

また、「自社が立地する地域の魅力向上」と回答する事業者も存在している。地域資源を活用することは、事業者だけでなく、事業者が立地する地域にも効果をもたらすと考えられる。

事例2-2-8は、他事業者と連携しながら、地域の伝統を後世へ伝えていく取組を行う企業の事例である。

事例2-2-8:株式会社京屋染物店

地域の伝統文化の発信と自社事業の発展に取り組む企業

所在地 岩手県一関市

従業員数 13名

資本金 500万円

事業内容 繊維工業

▶東日本大震災の影響で廃業の危機に陥るも、染物店の存在価値を再認識し地道に業績を回復させる

岩手県一関市の株式会社京屋染物店は、1918年の創業以来、デザイン、染め、縫製を通した一貫生産により、半纏(はんてん)や浴衣など祭り関連製品や伝統衣装の生産を続ける企業である。同社の蜂谷悠介社長は、2010年に32歳で家業を引き継いだが、2011年に東日本大震災が発生。自社工場が稼働停止となる被害を受けたほか、東北地方の祭りが中止となり注文が全てキャンセルされた。一時は廃業も考えたが、震災復興のボランティアに参加した際に、被災者から祭りの復活を待ち望む声を聞き、地域の伝統を引き継ぐ企業として自社の存在価値を再認識。「染物屋でなければできない方法で被災者を支援したい」と考え、津波等で紛失した祭り装束を復元する活動を地道に行った。その結果、徐々に同社の評判が広まり、売上げも回復。東北地方の伝統文化の魅力を改めて実感した蜂谷社長は、自社事業を通じて地域の伝統を国内外へ発信したい、という思いを強く持つようになった。

▶国内外の企業と連携しながら、伝統的な染物技術を活用した商品開発にも着手

一方で、同社の主な収入源である祭り関連製品は受注生産が主体であり、祭りの開催頻度が高い夏に業務が集中、売上げの季節変動が大きい上、手間の割に利益が少ないという課題があった。そこで今後も事業を発展させていくため、伝統的な染物技術を活用した自社製品の開発に着手。自社のみで進めることは難しいと判断した同社は、他企業との連携を模索。アウトドアメーカーの株式会社スノーピークとコラボレーションして、東北地方の伝統衣装をアレンジした新商品を開発したほか、フランスの靴ブランド「コーランクール」とは、伝統的な生地柄を使ったスニーカー等の共同製作に取り組んだ。また、一関商工会議所や東北経済産業局などの支援機関と積極的に接点を持ち、商談会の案内を始めとする支援策を活用し、販路開拓に役立てた。こうした取組の結果、売上げは社長就任時の3倍に伸び、利益やキャッシュフローも大幅な改善を実現。社員数も5人から13人に増加した。

▶古民家改修の複合店舗を拠点に地域の伝統文化を発信

同社は、地域の伝統文化を発信する取組にも注力している。2018年には、鉄器や塗り物などの伝統工芸に携わる事業者が一堂に会しその魅力をアピールするイベント「オープンファクトリー五感市」を仲間と立ち上げるとともに、参加者の生産品をセレクト販売するECサイトを開設してオンライン販売を強化した。2023年4月には、事業再構築補助金を活用し、一関市内の里山に築200年の古民家を改修した複合店舗「縁日」を開業。伝統文化を実際に体感できる場として、地域に根差した衣食住の道具を並べる店舗や地場食材を使ったカフェを備え、多彩なワークショップやイベントを開催している。「『縁日』は近隣県から多くのお客様に来ていただき、手応えを感じている。今後は、都市部の駅前にも店舗を展開し、都会暮らしの人に向けて、地域の伝統文化を知るきっかけとなる拠点を広げていきたい」と蜂谷社長は語る。