第2節 中小企業のデジタル化推進に向けた取組

我が国では、人口減少・少子高齢化が進展しており、経済面では生産年齢人口の減少と国内需要の伸び悩みが継続し、将来的に国内市場全体が縮小することが懸念されている。特に地方では、都市と比べて人口減少・少子高齢化が一層進展することが見込まれており、地域住民の生活に不可欠な対人サービスの提供が困難となる地域が生じるおそれもある。こうした背景の中、中小企業・小規模事業者におけるデジタル化は、人口減少・少子高齢化の進展による人手不足のボトルネックの解消に資する上、中小企業・小規模事業者の持続的発展を支える鍵となる。

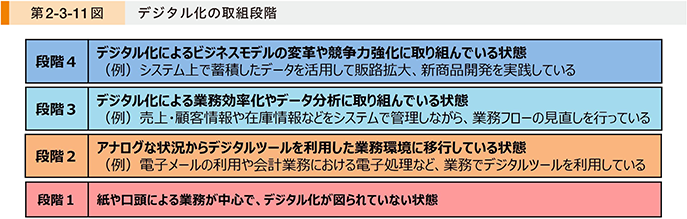

中小企業白書(2021)では、感染症の流行を受けて、我が国の中小企業におけるデジタル化への意識の変化がうかがえることを確認した上で、デジタル化に向けた全社的な意識の醸成や経営者の積極的な関与の重要性を示した。また、中小企業白書(2022)では、デジタル化の取組状況を四つの段階に分類し3、感染症下でデジタル化の取組を進展させた企業が一定数見られたことなどを明らかにしている。

3 詳細は、第2-3-11図を参照。

本節では、(株)野村総合研究所が中小企業・小規模事業者に対して実施した「地域における中小企業のデジタル化及び社会課題解決に向けた取組等に関する調査」4(以下、本節では「事業者アンケート調査」という。)と、同じく(株)野村総合研究所が支援機関等に対して実施した「中小企業支援機関における支援能力向上に向けた取組等に関するアンケート」5(以下、本節では「支援機関アンケート調査」という。)の結果を基に、過去2年間の白書の分析を踏まえながら、中小企業のデジタル化のきっかけや市区町村の人口規模別にデジタル化進展の背景を概観した上で、中小企業がデジタル化の取組を進展させるための戦略やデジタル人材等について分析していく。

4 本アンケートの詳細は第1部第5章を参照。

5 本アンケートの詳細は第1部第5章を参照。

1.中小企業のデジタル化進展のきっかけと背景

本項では、事業承継等をきっかけとしたデジタル化の進展について明らかにした上で、市区町村の人口規模別にデジタル化進展の背景を確認していく。

〔1〕中小企業のデジタル化の取組状況

中小企業白書(2022)では、経済産業省「デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会DXレポート2(中間とりまとめ)」や内閣府「経済財政白書」、経済産業省「DX推進指標」、のフレームワークを基に、デジタル化の取組状況を四つの段階に分けて、取組段階を確認している。(株)野村総合研究所が実施した「事業者アンケート調査」においても、調査対象企業の取組段階を確認しており、本白書では、この取組段階を活用して分析を進めていくこととする。各段階は、〔1〕紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態(段階1)、〔2〕アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態(段階2)、〔3〕デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態(段階3)、〔4〕デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状態(段階4)に大別されている(第2-3-11図)。

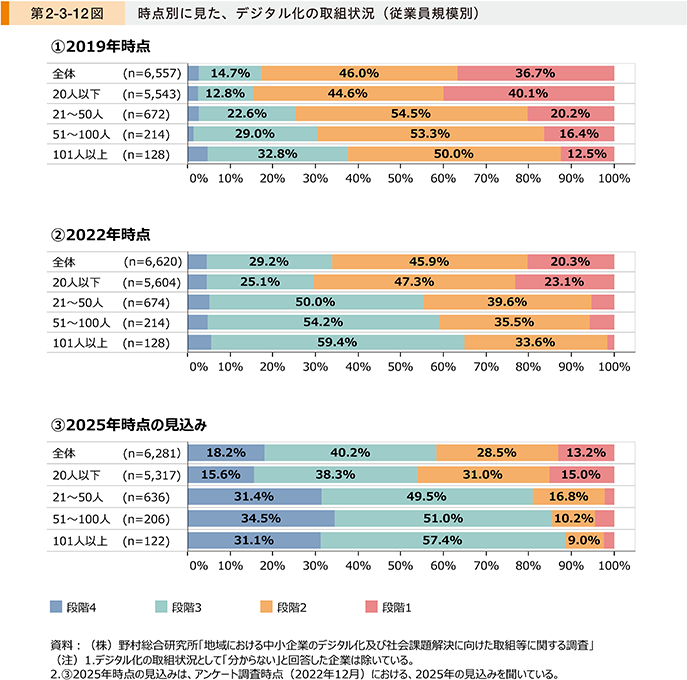

第2-3-12図は、時点別に見た、デジタル化の取組状況を確認したものである。これを見ると、中小企業全体において、感染症流行前の2019年時点ではデジタル化の取組段階が3又は4と回答した企業が2割に満たなかったのに対し、2022年時点では3割を超えており、デジタル化の取組段階が進展していることが分かる。また、本調査では2025年時点の見込みについても確認しているが、2022年時点と比較して更にデジタル化の取組段階が進展すると見込んでいる企業の回答割合が高くなっており、今後も中小企業がデジタル化の取組を推進していく様子がうかがえる。他方で、従業員規模に目を向けると、従業員規模が20人以下の企業では、いずれの時点においても従業員規模が21人以上の企業と比べて段階1や2の企業が多いことが見て取れるとともに、2022年時点では2019年時点と比較して取組段階の差が広がっていることが確認できる。

〔2〕中小企業のデジタル化のきっかけ

ここからは、中小企業のデジタル化のきっかけについて確認していく。

(1)中小企業がデジタル化に取り組んだきっかけ

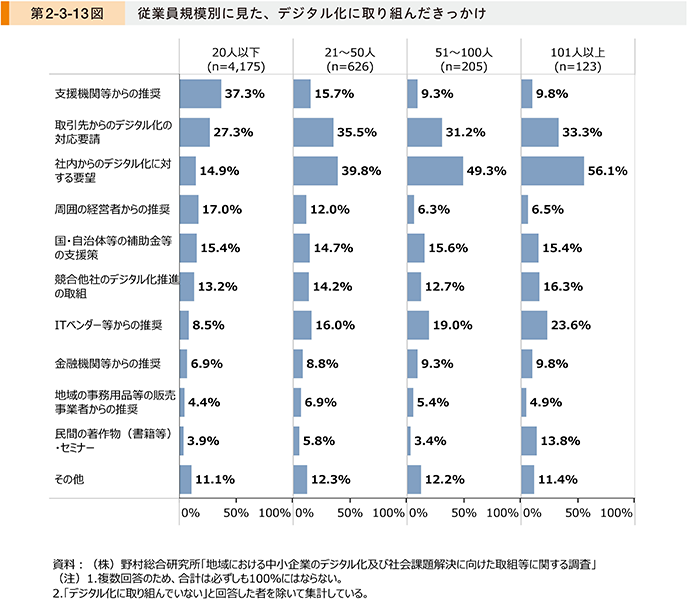

まず、中小企業がデジタル化に取り組んだきっかけを従業員規模別に確認したものが第2-3-13図である。これを見ると、従業員規模が20人以下の企業においては、「支援機関等からの推奨」が最も多いとともに、「取引先からのデジタル化の対応要請」が続いており、社内よりも社外からの要請などをきっかけとしている企業の割合が高い傾向にあることが分かる。一方で、従業員規模が21人以上の企業においては、「取引先からのデジタル化の対応要請」などをきっかけとしている企業も一定数存在しているが、「社内からのデジタル化に対する要望」が最も多く、社内の従業員等からの提案や要望などがきっかけとなっている様子がうかがえる。

(2)事業承継をきっかけとしたデジタル化の進展

続いて、中小企業において、事業承継がデジタル化を推進するきっかけとなっているかを確認していく。

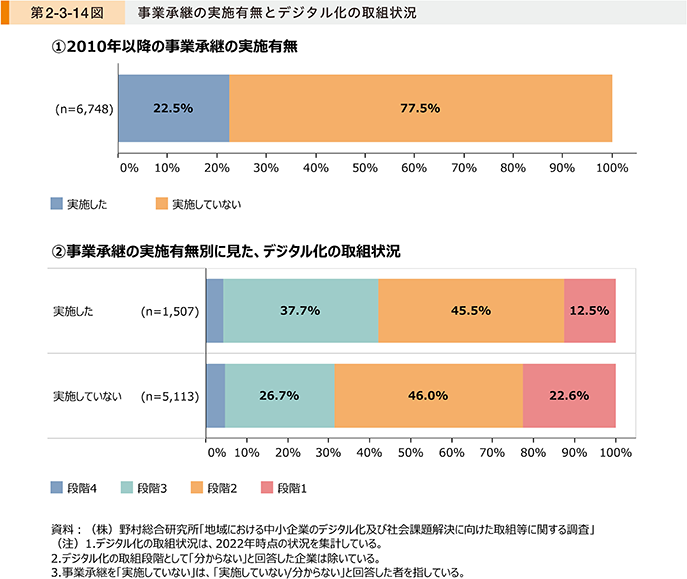

第2-3-14図は、事業承継の実施有無とデジタル化の取組状況について、〔1〕では2010年以降の事業承継の実施有無を確認し、〔2〕ではその事業承継の実施有無別に、2022年時点のデジタル化の取組状況を比較したものである。〔2〕について確認すると、2010年以降に事業承継を実施した企業では、事業承継を実施していない企業と比較して、段階4の企業の割合はほぼ変わらないものの、段階1の企業の割合が低く、段階3の企業の割合が高いことが見て取れ、事業承継を実施した企業の方がデジタル化の取組段階が進展している傾向にあることが確認できる。

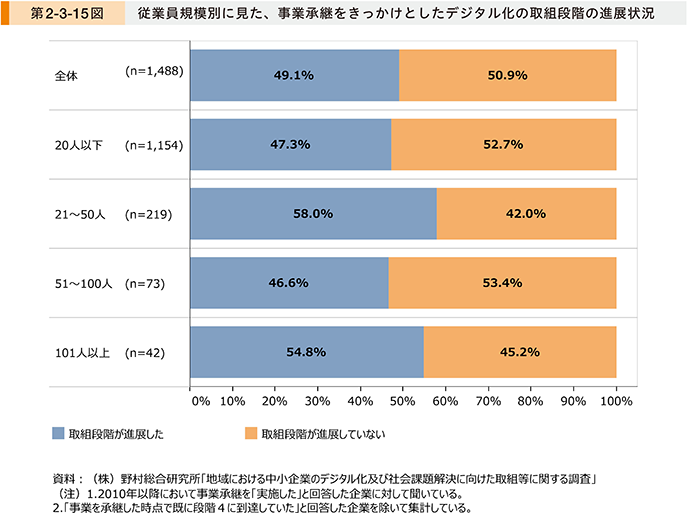

さらに、2010年以降に事業承継を実施した企業に対して、事業承継をきっかけとしてデジタル化の取組段階が進展したかを従業員規模別に確認したものが第2-3-15図である。これを見ると、中小企業全体では、約半数の企業が事業承継をきっかけとしてデジタル化の取組段階が進展したと回答している。第2-3-14図において、事業承継を実施した企業では、事業承継を実施していない企業と比較して段階1の企業の割合が低く、段階3の企業の割合が高いことを確認したが、これらの結果から事業承継がデジタル化の取組を進展させるきっかけの一つとなっていることが示唆される。また、従業員規模別に見ると、従業員規模にかかわらず、50%前後の企業が進展したと回答していることが見て取れる。第2-3-12図において、従業員規模が20人以下の企業では、従業員規模が21人以上の企業と比較して、デジタル化の取組段階が進展していないことを確認したが、事業承継は従業員規模が少ない企業にとっても、デジタル化の取組を進展させるポイントの一つとなることがうかがえる。

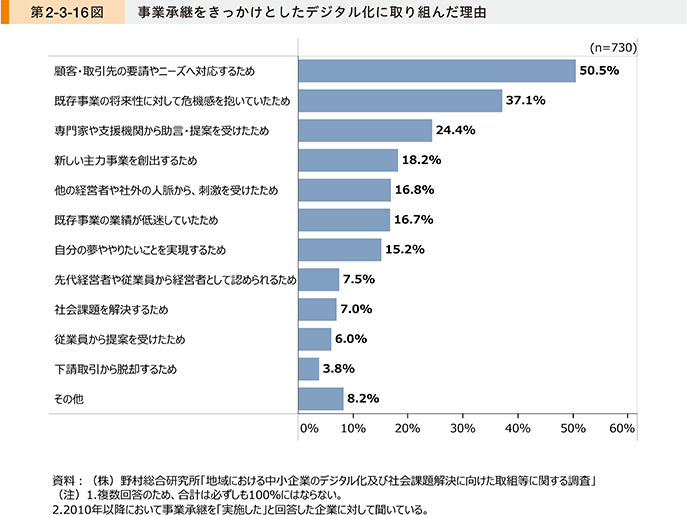

第2-3-16図は、事業承継をきっかけとしてデジタル化の取組段階が進展したと回答した企業に対し、事業承継をきっかけとしてデジタル化に取り組んだ理由を確認したものである。これを見ると、「顧客・取引先の要請やニーズへ対応するため」が最も多く、次いで「既存事業の将来性に対して危機感を抱いていたため」となっている。後継者が承継する事業の更なる成長の志向や将来性への問題意識から、自社のデジタル化を進展させている様子がうかがえる。

事例2-3-1は、非効率な業務による長時間の残業や過剰在庫などの課題解消のため、事業承継により社長に就任したことを契機として、在庫管理から顧客への営業、経営戦略に至るまで様々な領域のデジタル化に取り組み、業務効率化や従業員のエンゲージメント向上につなげた企業の事例である。

事例2-3-1:八戸東和薬品株式会社

事業承継を契機としてデジタル化の取組を進展させ、出荷業務の効率化や従業員のエンゲージメント向上につなげた企業

所在地 青森県八戸市

従業員数 18名

資本金 1,000万円

事業内容 各種商品卸売業

▶勘と経験に基づく事業運営を、デジタル化で改革し効率化を目指す

青森県八戸市の八戸東和薬品株式会社は1984年に創業し、三八上北地域・岩手県北地域の病院や調剤薬局を取引先にジェネリック医薬品の卸売を行う企業である。同社の髙橋巧代表取締役社長は、創業者である父親の体調不良により2006年に入社。当時の同社は在庫管理等がデータ化されておらず、発注業務が従業員の勘と経験に基づいて行われるなど、非効率的な業務による長時間の残業や過剰在庫などの課題が顕在化していた。加えて、2年に1回の薬価改定への対応策が講じられておらず、このままでは事業が先細りする危機感を抱いていた。そうした中で2012年、事業承継により同社社長に就任したことを契機として、こうした課題を解消すべくデジタル化の取組を開始した。デジタル化の取組には、社長を始め一部の社員しか情報を把握していない情報の非対称性をなくし、全社員で認識を共有して意思決定を効率良く、迅速にする狙いもあった。

▶在庫管理、営業や経営戦略の策定に至るまで、社内のさまざまな領域をデジタル化

始めに取り組んだのは、販売管理の基幹システム導入による、同社が保有する情報の整理であった。薬の種類や薬効、個数、保管場所などの在庫データを一元管理することで薬の仕入れから出荷までの流れを効率化した。次に、顧客管理と営業支援ツールの機能を備えたクラウド型サービスを導入し、営業戦略に役立てた。その後、同社の各部署が蓄積するデータを集約した上で経営戦略の策定を支援するBIツール6を導入。データを可視化し、情報の共有にも努めた。こうして、在庫管理から顧客への営業、経営戦略に至るまで様々な領域をデジタル化し、組織変革を進めていった。そのほか、薬の保管場所の温度調整を遠隔で行えるIoTデバイスや、顧客への配達ルートの効率化を支援する位置情報ツール、従業員同士のコミュニケーションを円滑かつスピーディーにするためのチャットツールなども導入。こうした取組は、社内のITエンジニアが主体となり、迅速にPDCAサイクルを回すことで遂行した。

6 様々なデータを分析・見える化して、経営や業務に役立てるソフトウェアを指す。

▶デジタル化の取組を通じ、出荷量の増加や誤出荷率の減少、従業員のエンゲージメント向上につながる

一連のデジタル化の取組により、効率的な出荷業務が可能となり、適正な在庫量を維持した上で出荷量を従前の2倍まで引き上げることが可能となった。加えて、在庫管理等をデジタル化したことでヒューマンエラーがなくなり、誤出荷率を減少させることができた。また、社内の情報格差が解消され、全社員で会社の現状認識を共有し事実ベースでの議論ができるようになったことで、従業員のエンゲージメントの向上にもつながっている。髙橋社長は「経営を安定させて長く続く企業をつくることは、地域経済にとっても大切。長期的な競争優位性をつくるためにもデジタル化の取組は必要だ。今後は、こうしたデジタル化の取組を鍵に、自社と同じような問題を抱える地域企業を支える試みを行っていきたい。」と語る。

〔3〕中小企業のデジタル化が進展しない要因

ここまでは、企業がデジタル化に取り組んだきっかけなどを確認してきたが、ここでは、企業のデジタル化が進展していない要因を確認する。

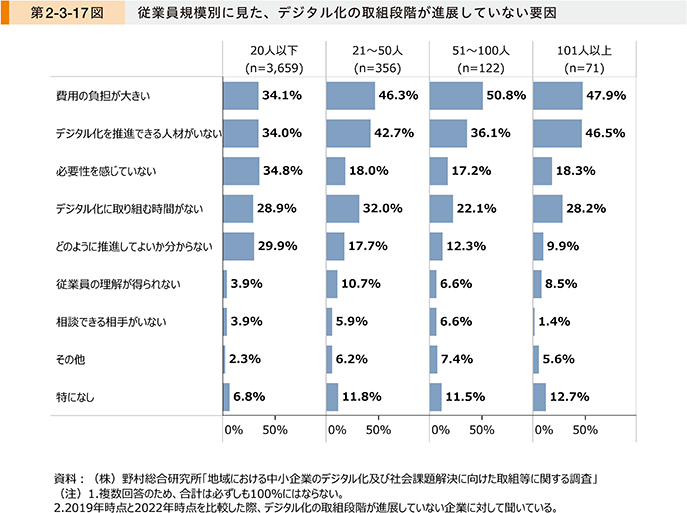

第2-3-17図は、従業員規模別に、デジタル化の取組段階が進展していない要因を確認したものである。これを見ると、従業員規模が大きい企業では、「費用の負担が大きい」、「デジタル化を推進できる人材がいない」といったデジタル化に取り組むための経営資源の不足を要因として挙げている傾向にある。一方で、従業員規模が20人以下の企業では、従業員規模が大きい企業と比較して、「必要性を感じていない」、「どのように推進してよいか分からない」と回答した企業の割合が高く、そもそも必要性を感じていないことやデジタル化の知識、ノウハウの不足が要因となっている様子がうかがえる。

〔4〕市区町村の人口規模別に見るデジタル化進展の背景

ここまでは、企業ごとにデジタル化の進展状況が異なっている背景として、デジタル化に取り組むきっかけを中心に分析した。ここからは、企業のデジタル化の進展状況やその背景等を市区町村の人口規模別に確認していく。

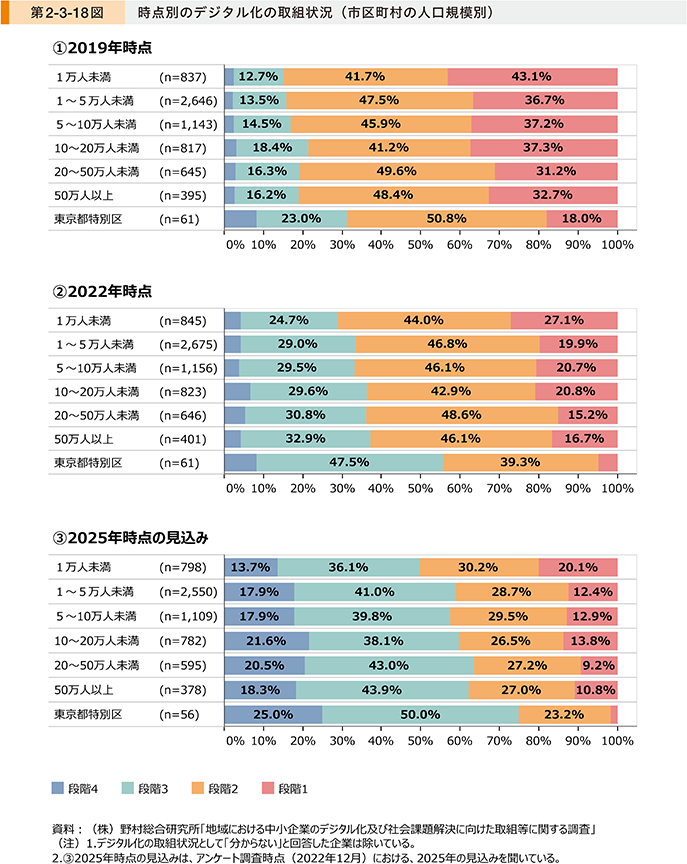

第2-3-18図は、所在する市区町村の人口規模別7に、時点別のデジタル化の取組状況を確認したものである。これを見ると、全体の傾向として、人口規模が大きい市区町村に所在する企業ほど、デジタル化の取組段階が進展していることが確認できるほか、2019年時点と比較して、2022年時点や2025年時点(見込み)では、特に1万人未満の市区町村とそれ以外の人口規模の市区町村におけるデジタル化の取組段階の差が広がっている様子が見て取れる。また、東京都特別区8においては、他の人口規模の市区町村と比較して、特にデジタル化が進展していることが確認できる。

7 今回の分析では、市区町村を1万人未満、1万人以上5万人未満、5万人以上10万人未満、10万人以上20万人未満、20万人以上50万人未満、50万人以上、東京都特別区の七つに分類して分析を行った。

8 地方自治法に規定されている東京都の23区を指す。

続いて、市区町村の人口規模による中小企業のデジタル化進展の差異の背景について確認していく。

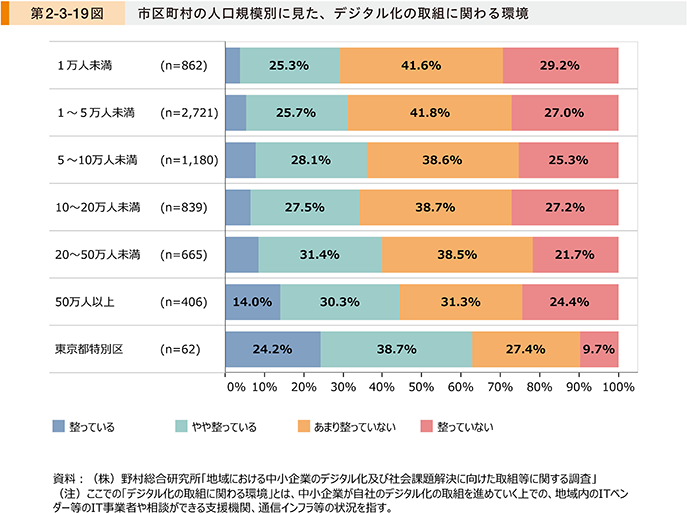

第2-3-19図は、中小企業に対し、自社がデジタル化の取組を進めていく上で、自社が立地する地域におけるデジタル化の取組に関わる環境9が整っていると感じるかについて確認したものを、市区町村の人口規模別に示したものである。これを見ると、全体の傾向として、人口規模が大きい市区町村に立地する企業ほど、デジタル化の取組に関わる環境が整っていると感じている傾向にあるほか、東京都特別区では特にその割合が高いことが見て取れる。第2-3-18図で確認した市区町村の人口規模別のデジタル化の取組状況と同様の傾向を示しており、中小企業のデジタル化の進展においては企業を取り巻くこうした環境が一つの要因となっている可能性が考えられる。

9 ここでの「デジタル化の取組に関わる環境」とは、地域内のITベンダー等のIT事業者や相談ができる支援機関、通信インフラ等の状況を指す。

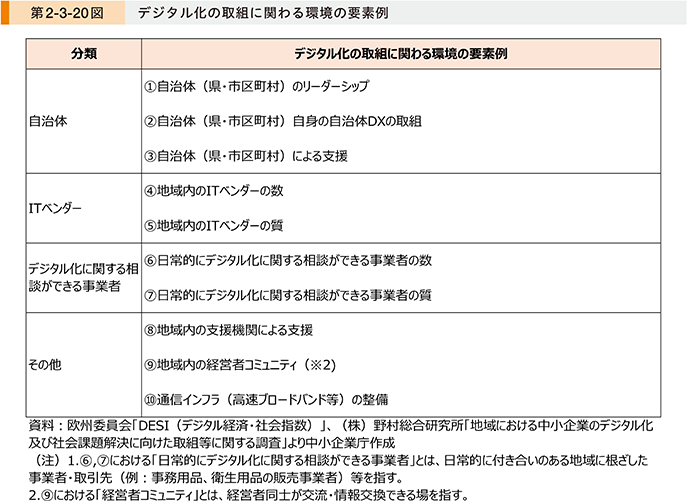

企業のデジタル化の取組に関わる環境については、様々な要素が考えられるが、ここでは、欧州委員会「DESI(デジタル経済・社会指数)」や(株)野村総合研究所「DCI(デジタル・ケイパビリティ・インデックス)」の構成要素を参考とし、企業のデジタル化の取組に関わる環境に影響すると考えられる要素について、「地方公共団体(以下、自治体という。)」、「ITベンダー」、「デジタル化に関する相談ができる事業者」、「その他」の四つに分類し、分析を行っていく10(第2-3-20図)。

10 必ずしも全てのデジタル化の取組に関わる環境の要素が網羅されていない点に留意されたい。

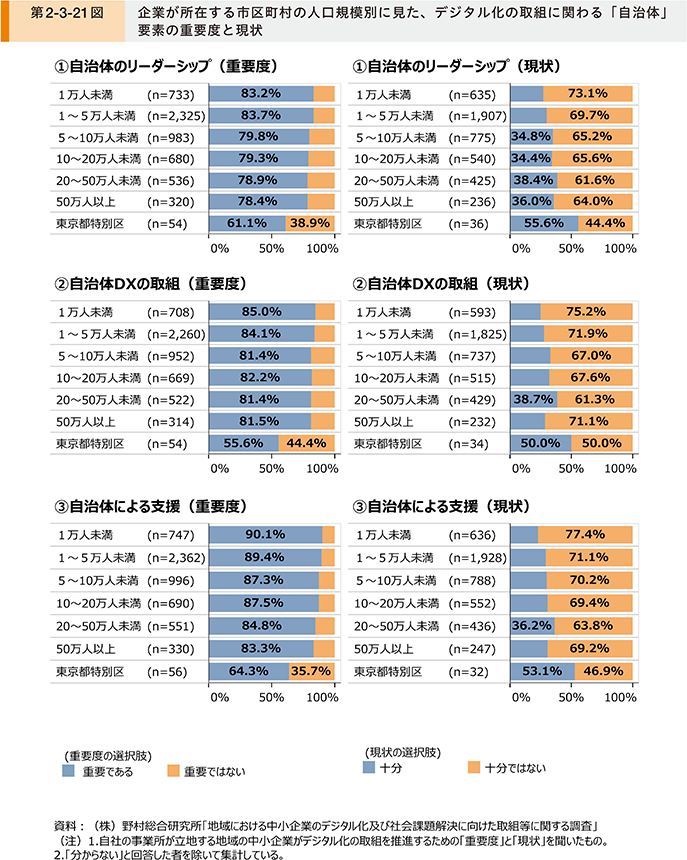

第2-3-21図は、企業が所在する市区町村の人口規模別に見た、デジタル化の取組に関わる「自治体」要素の重要度と現状を示したものである。まず、重要度について見ると、東京都特別区を除き、いずれの人口規模においても、〔1〕自治体のリーダーシップ、〔2〕自治体DXの取組、〔3〕自治体による支援のそれぞれについて、8割程度の企業が「重要である」と回答していることが分かる。一方、現状について見ると、東京都特別区を除き、いずれの人口規模においても、〔1〕~〔3〕のそれぞれについて、「十分」と回答した企業の割合が約3割にとどまっていることが分かる。重要度と現状で回答割合に差があることから、自治体は企業のデジタル化に対して積極的にリーダーシップを発揮し、自身の自治体DXの取組等についても率先して支援を行っていくことが期待されているといえよう。

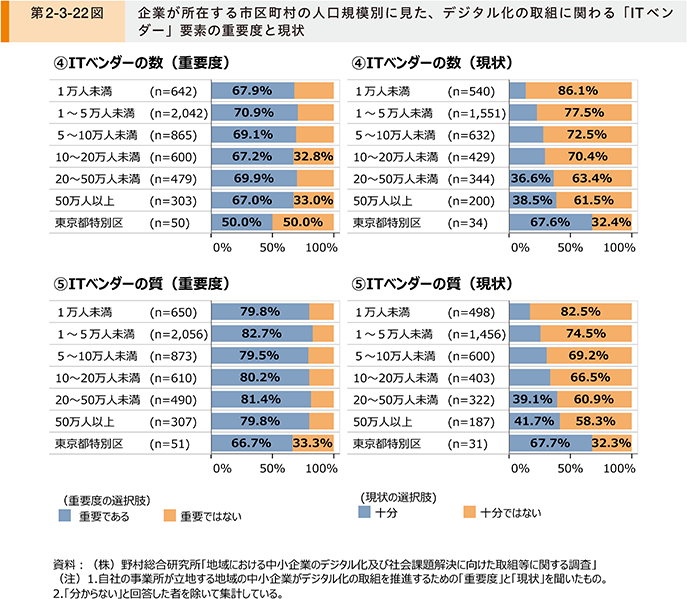

第2-3-22図は、企業が所在する市区町村の人口規模別に見た、デジタル化の取組に関わる「ITベンダー」要素の重要度と現状を示したものである。まず、重要度について見ると、東京都特別区を除き、人口規模にかかわらず、〔4〕ITベンダーの数では約7割、〔5〕ITベンダーの質では約8割の企業が重要であると回答しており、人口規模による認識の違いはほとんど見られないことが確認できる。一方、現状について見ると、人口規模が小さいほど、〔4〕、〔5〕共に「十分ではない」という回答の割合が高い傾向にあり、デジタル人材やIT事業者が偏在している可能性がうかがえる11 12。

11 2022年12月に閣議決定されたデジタル田園都市国家構想総合戦略では、デジタル人材が質・量ともに不足していることに加えて、都市圏に偏在している点を課題と指摘している。

12 デジタル田園都市国家構想総合戦略ではさらに、2026年度末までに「デジタル推進人材」を230万人育成することを目指すことが掲げられている。

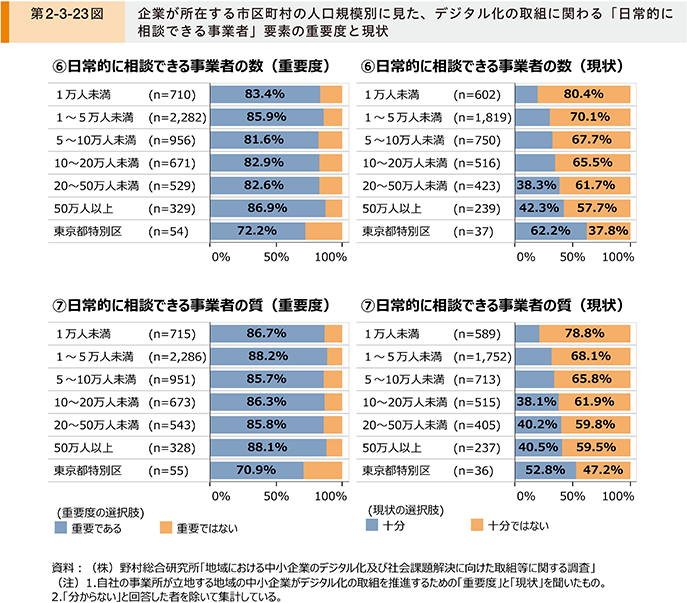

第2-3-23図は、企業が所在する市区町村の人口規模別に見た、デジタル化の取組に関わる「日常的に相談できる事業者」要素の重要度と現状を示したものである。まず、重要度について見ると、東京都特別区を除き、人口規模にかかわらず、〔6〕日常的に相談できる事業者の数、〔7〕日常的に相談できる事業者の質、いずれも8割以上の企業が「重要である」と回答している。一方、現状について見ると、〔6〕、〔7〕共に、人口規模が小さいほど、「十分ではない」という回答の割合が高い傾向にあり、人口1万人未満では約8割が「十分ではない」と回答しており、日常的に相談できる事業者が不足している状況がうかがえる。

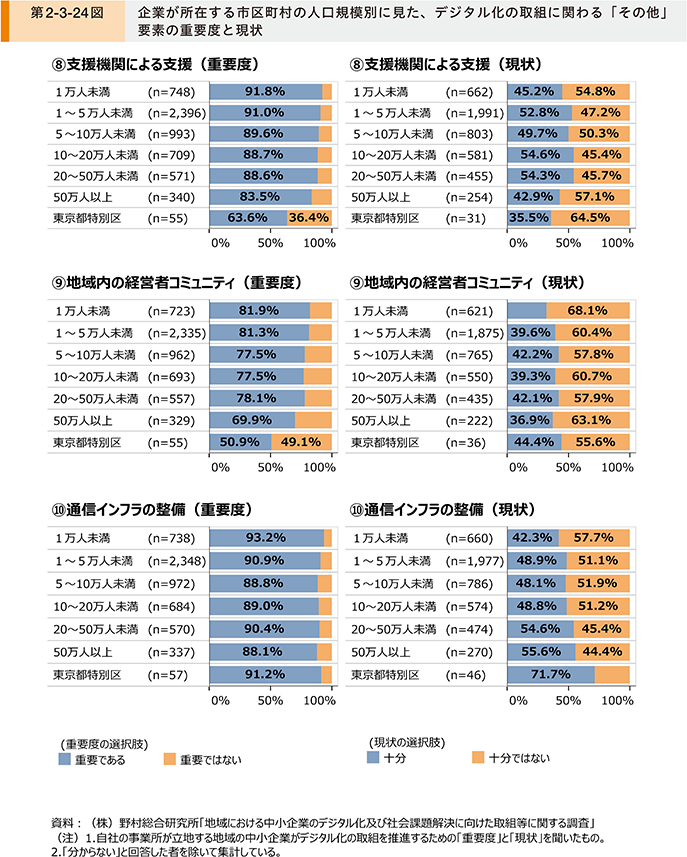

第2-3-24図は、企業が所在する市区町村の人口規模別に見た、デジタル化の取組に関わる「その他」13要素の重要度と現状を示したものである。〔8〕支援機関による支援について、まず重要度を見ると、人口規模が小さいほど、「重要である」と回答した企業の割合が高い傾向にあり、特に人口規模が5万人未満の市区町村では9割を超える企業が「重要である」と回答していることが分かる。続いて、〔9〕地域内の経営者コミュニティでは、〔8〕と同様に、人口規模が小さいほど、「重要である」と回答した企業の割合が高い傾向にある。他方で、〔8〕及び〔9〕の現状を見ると、人口規模別では大きな差がないことが分かる。最後に、〔10〕通信インフラの整備について、重要度を見ると、東京都特別区を含む全ての人口規模の市区町村において、9割程度の企業が「重要である」と回答している。他方、現状について見ると、人口規模が小さいほど現状が「十分ではない」と回答した企業の割合が高くなる傾向にある。今後、こうした人口規模が小さい市区町村においても、企業のデジタル化の進展に向けて、通信インフラの整備などが進んでいくことが期待される14。

13 第2-3-20図で示した、デジタル化の取組に関わる環境の要素例の「その他」を指し、例えば地域内の支援機関による支援や、地域内の経営者コミュニティなどがある。

14 総務省「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」が既に策定され、地域によって整備状況に差がある光ファイバ、5G、データセンター/海底ケーブル等のインフラ整備が進められている。

2.中小企業のデジタル化推進に向けた戦略とデジタル人材

前項では、企業のデジタル化の取組段階や進展状況が異なっている背景について、デジタル化に取り組むきっかけやデジタル化の取組に関わる環境等の観点から分析を行った。本項では、企業がデジタル化の取組を進展させるに当たり、具体的な取組を進めていく上で、戦略を立てることの重要性とデジタル人材の活用について焦点を当てながら分析を行う。

〔1〕中小企業のデジタル化の推進に向けた戦略的な取組

(1)デジタル化を推進する部署(人)

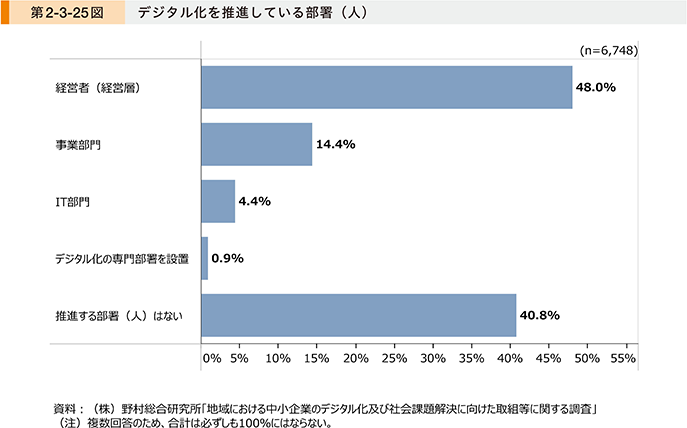

まず、デジタル化を推進している部署(人)について確認すると、「経営者(経営層)」が48.0%と最も高く、経営者が主体となってデジタル化を推進している様子がうかがえる。他方、約4割の企業において「推進する部署(人)はない」と回答しており、デジタル化を推進する決まった部署や担当者がいない企業が一定数存在していることも確認できる(第2-3-25図)。

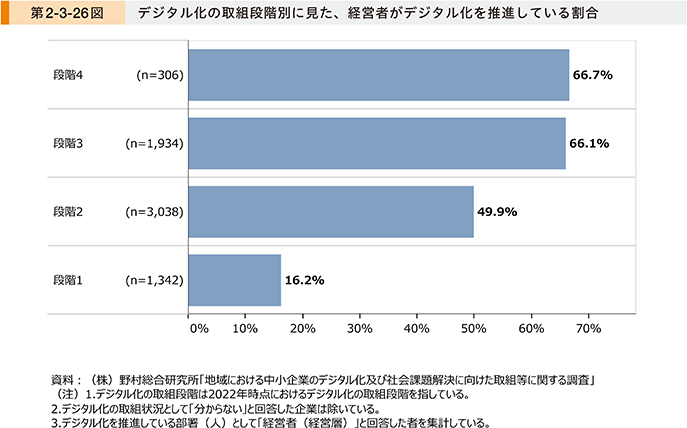

第2-3-26図は、デジタル化の取組段階別に、経営者がデジタル化を推進している割合を確認したものである。これを見ると、デジタル化の取組段階が進展している企業ほど、経営者自身がデジタル化を推進している傾向にある。中小企業白書(2021)では、経営者が積極的に関与する企業においては、デジタル化の推進によって業績や労働生産性にプラスの影響を及ぼす割合が高く、経営者自らが積極的に取り組んでいくことの重要性を指摘しており、中小企業のデジタル化の取組段階の進展に向けて、経営者が積極的にコミットしていくことが重要である可能性が示唆される。

(2)デジタル化の推進に向けた戦略的な取組

中小企業白書(2021)では、経営者の積極的な関与のほかに、全社的にデジタル化に取り組む組織文化を醸成することの重要性を指摘している。こうした観点を踏まえて、企業の更なるデジタル化の進展に向けて、組織全体としてどのように戦略的に取組を実施しているのかを確認していく。

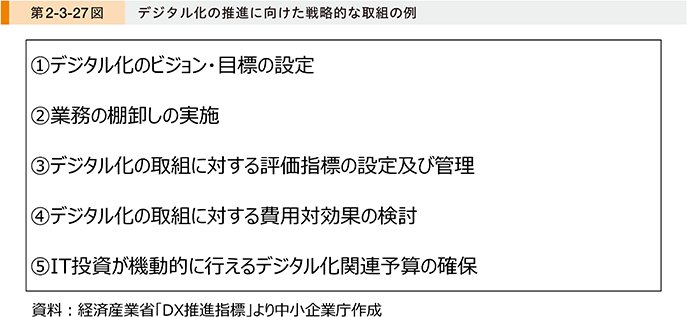

第2-3-27図は、経済産業省「DX推進指標」の指標項目を参考とし、デジタル化の推進に向けた戦略的な取組の例15を示したものである。以降は、第2-3-27図に示した五つの取組を取り上げながら分析を行う。

15 ここで示した取組は、必ずしも全ての戦略的な取組を網羅しているわけではない点に留意されたい。

まず、第2-3-27図に示した五つの取組について、〔1〕従業員規模別の実施状況と〔2〕実施状況別のデジタル化の推進に向けた取組の効果をそれぞれ確認していく。

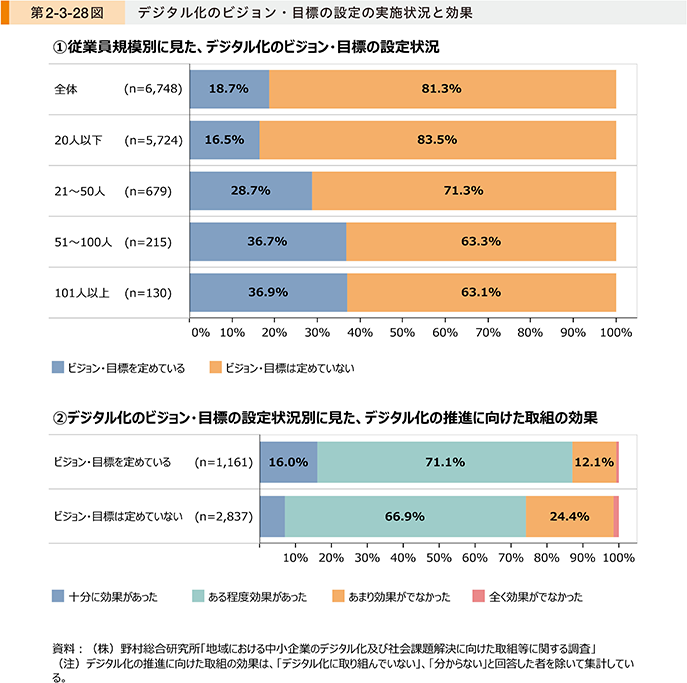

第2-3-28図は、デジタル化のビジョン・目標の設定の実施状況と効果について確認したものである。〔1〕を見ると、従業員規模が大きい企業ほど、ビジョン・目標を設定している企業の割合が高くなっている傾向が見て取れる。一方で、従業員規模が20人以下の企業では、「ビジョン・目標を定めている」割合が2割を下回っている。続いて、〔2〕を見ると、「ビジョン・目標を定めている」と回答した企業では約9割がデジタル化の効果を実感しており、「ビジョン・目標は定めていない」と回答した企業と比べてより効果を実感していることが分かる。

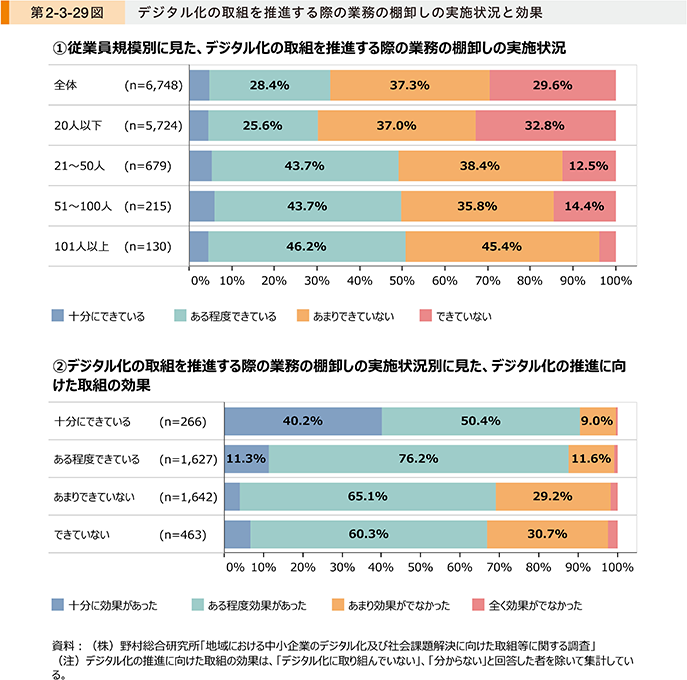

第2-3-29図は、デジタル化の取組を推進する際の業務の棚卸しの実施状況と効果について確認したものである。〔1〕について見ると、従業員規模が21人以上の企業では、「十分にできている」又は「ある程度できている」と回答した企業の割合が約5割となっている一方で、従業員規模が20人以下の企業では同割合が約3割にとどまっていることが分かる。また、「十分にできている」と回答した企業の割合を確認すると、いずれの従業員規模でも10%を下回っていることも確認できる。続いて、〔2〕について確認すると、業務の棚卸しができていると回答した企業では、「できていない」と回答した企業と比べて、デジタル化の効果を実感している割合が高い傾向にあることが分かる。さらに、「十分にできている」と回答した企業では、「十分に効果があった」と回答した企業の割合が特に高くなっており、デジタル化の取組を推進する際には、既存の業務の棚卸しを十分に行うことの重要性が示唆される。

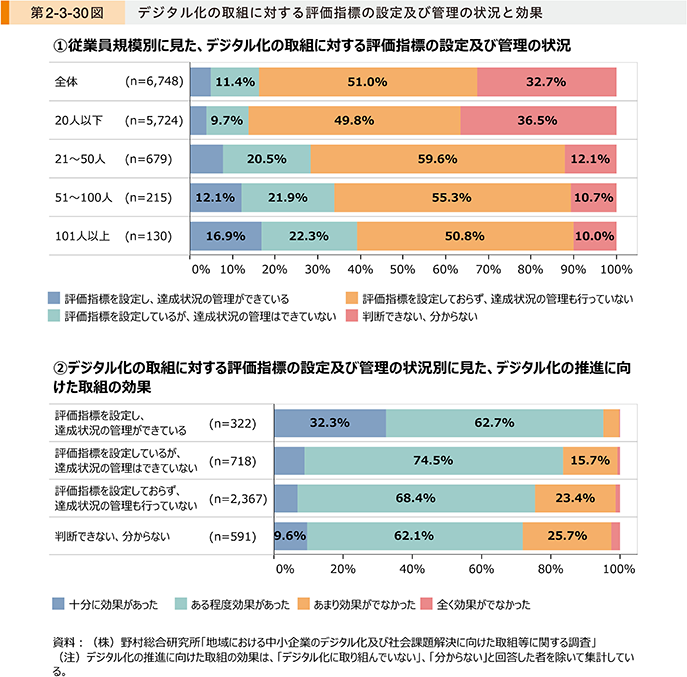

第2-3-30図は、デジタル化の取組に対する評価指標の設定及び管理の状況と効果について確認したものである。〔1〕について見ると、全体では、デジタル化の取組に対する評価指標を設定している企業は2割程度であり、更に達成状況の管理まで実施している企業は1割に満たないことが分かる。他方で、従業員規模が大きいほど、評価指標の設定や達成状況の管理を実施できている企業の割合が高くなっていることが分かる。続いて、〔2〕を確認すると、評価指標を設定している企業では、設定していない企業と比べて、デジタル化の効果を実感している企業の割合が高い傾向にあり、達成状況の管理まで実施している企業では、特に「十分に効果があった」と回答した企業の割合が高いことが見て取れる。

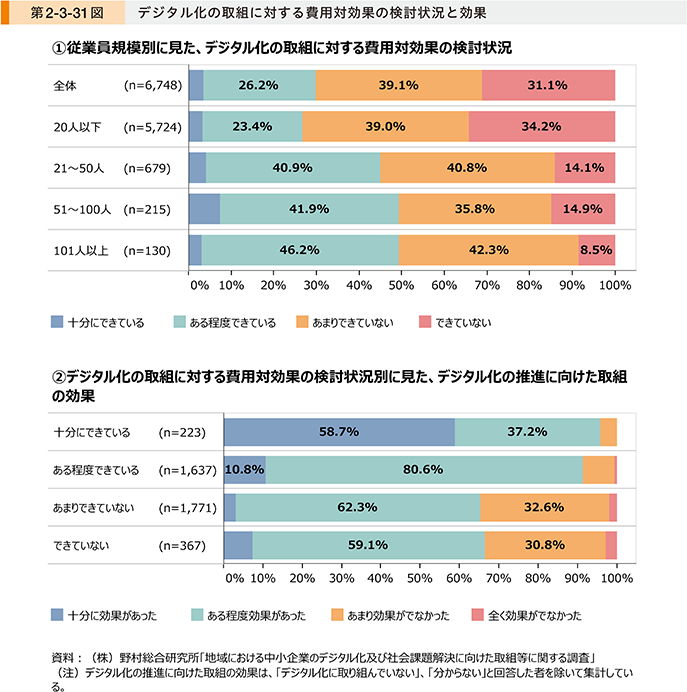

第2-3-31図は、デジタル化の取組に対する費用対効果の検討状況と効果について確認したものである。まず、〔1〕について見ると、従業員規模が21人以上の企業では、約5割が費用対効果を検討できているのに対し、従業員規模が20人以下の企業では、検討できている企業は約3割にとどまる。また、全体でも費用対効果の検討を「十分にできている」と回答した企業は1割に満たず、費用対効果の検討が十分にできていない様子が見て取れる。一方で、〔2〕を確認すると、費用対効果の検討が「十分にできている」と回答した企業では、その他の企業と比較して「十分に効果があった」と回答した割合が特に高くなっており、デジタル化の取組を推進する上で、費用対効果を検討することの重要性がうかがえる。

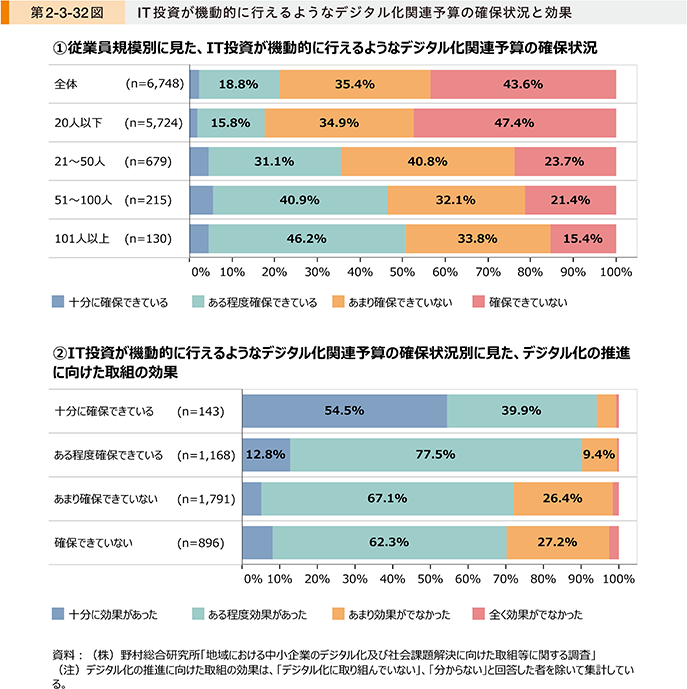

第2-3-32図は、IT投資が機動的に行えるようなデジタル化関連予算の確保状況と効果について確認したものである。〔1〕について見ると、従業員規模が大きい企業ほど、予算が確保できている傾向にあるものの、従業員規模が20人以下の企業では、確保できている企業は2割に満たない。他方で、〔2〕を確認すると、「十分に確保できている」と回答した企業では、「十分に効果があった」と回答する割合が5割を超えており、特にデジタル化の効果を実感していることが分かる。

前掲の第2-3-17図のとおり、デジタル化の取組が進展していない要因について、「費用の負担が大きい」と回答した企業が最も多く、経営資源に限りのある中小企業において、デジタル化に伴う予算を確保することのハードルの高さがうかがえる。他方で、前掲の第2-3-26図では、経営者がデジタル化に積極的にコミットしていくことの重要性を指摘した。既存の業務の棚卸しや費用対効果の検討などに戦略的に取り組んでいく中で、自社の業務効率化や競争力強化のためにデジタル化が必要と判断される場合には、経営者や経営層は、デジタル化関連予算を確保し、IT投資が機動的に行えるようにすることが重要といえよう。

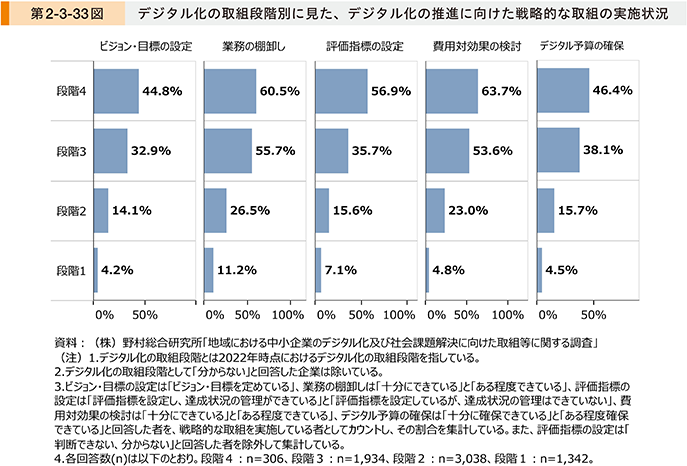

ここまで、第2-3-27図で示したデジタル化の推進に向けた戦略的な取組について、その実施状況と効果をそれぞれ明らかにした。こうした戦略的な取組を実施できている企業は多くないものの、実施できている企業においては十分に効果を実感していることが確認できた。

最後に、第2-3-33図は、デジタル化の取組段階別にデジタル化の推進に向けた戦略的な取組の実施状況について確認したものである。これを見ると、デジタル化の取組段階が進展している企業では、ビジョン・目標の設定や業務の棚卸しなどを実施している企業の割合が高いことが見て取れ、デジタル化を戦略的に推進していくことで、デジタル化の効果を実感しながら着実に取組段階を進展させていることが推察される。デジタル化の推進により、業務効率化からビジネスモデルの変革を遂げていくために、組織的・戦略的に取り組んでいくことが、更なるデジタル化の進展につながるといえよう。

事例2-3-2は、AIやRPA等のシステムを本格導入する前に、既存の業務の棚卸しと現場の改善活動を実施し、「デジタル化でできること」の明確化を徹底したことで業務時間の大幅な削減に成功し、競争力の強化につなげた企業の事例である。事例2-3-3は、DXを推進するに当たって経営ビジョンの策定やKPIの設定により、今後のビジネスモデルが明確化されるとともに、従業員の意識の向上や全社的にDXを推進する雰囲気の浸透にもつながっている企業の事例である。また、コラム2-3-3では、オンラインモールなどのデジタルプラットフォームにおける相談窓口であるデジタルプラットフォーム取引相談窓口について紹介している。

事例2-3-2:Jマテ.カッパープロダクツ株式会社

既存業務の棚卸しと現場の改善活動により『デジタル化でできること』を明確化し、業務時間の大幅な削減に成功した企業

所在地 新潟県上越市

従業員数 300名

資本金 1億円

事業内容 金属製品製造業

▶将来の生産年齢人口の減少を見据え、DXの取組をスタート

新潟県上越市のJマテ.カッパープロダクツ株式会社は、産業機械部品等の銅製品の製造・販売を手掛ける企業である。同社の山本耕治代表取締役社長は、社長就任前の常務の時代から、約30年後の2050年には、我が国の将来推計人口における生産年齢人口が約3割減少すると見込まれていることから、将来的に人材不足から現状の操業を維持することが難しくなると危機感を持っていた。同社では2015年からトヨタ生産方式を導入して業務改善に取り組んでいたが、将来予測される人材不足を補うためには更なる改善や生産性の向上が必要と考え、2022年4月の社長就任を機に、DX推進プロジェクトを立ち上げてDXの取組をスタートさせた。

▶業務の棚卸しと改善活動により「デジタル化でできること」を明確化

同社のDX推進プロジェクトは、各部署から次世代を担う人材等を選定し、山本社長をトップとする総勢21名で組織横断的に活動している。RPA16導入時には、3か月間の導入サポートを受ける間にDX推進プロジェクトでRPAを学ぶ勉強会を開催。RPAでどのように自動化するかを学び、プロジェクトメンバーが各部署に持ち帰ってシステム導入できる内容を検討・検証を行いながら知識を得た。

16 Robotic Process Automation:コンピュータ上の定型作業を自動化する技術

また、同社ではAIやRPA等のシステムを本格導入する前に、既存の業務の棚卸しと現場の改善活動を実施し、「デジタル化でできること」の明確化を徹底している。FAX等の紙媒体をデータ化し、RPAによる自動化で受注業務の工数削減に取り組んだ際も、業務の棚卸しと改善活動から開始した。あるべき受注業務の姿を検討し、基本業務と不規則・変則的(イレギュラー)な業務に分別した上で業務の全体像の把握を実施すると、チェック項目の未整備や作業者の判断によるイレギュラーな業務により、42にもわたる工程がクモの巣のように発生していたことが分かった。ルールを決めて適切な業務フローをつくるため、チェック項目の明確化に取り組む中で、顧客との間でルールがないことによる単価の入力ミスなど、顧客に起因するイレギュラーな業務が一定数存在することが判明した。そこで顧客を巻き込み、一緒に問題点を抽出して共に改善活動を実施。イレギュラーをできるだけ排除したところ、42工程を9工程まで減らすことができ、RPA導入後は受注業務の時間を75%削減することができた。

▶目標を上回る1,508時間の業務時間の削減を達成し、ボトムアップ型の改善にもつながる

同社では、DXの費用対効果や評価指標を既存業務の改善で削減できる業務時間に置き換え、2022年末までに1,000時間の業務時間を削減することを目標に取組を進めたが、一連の取組を通じて目標を上回る1,508時間の削減を達成。また、RPAによる業務時間の削減状況は社内グループウェアでリアルタイムに共有。デジタル化による効果を可視化することで、従業員からDXに関する積極的な意見も出るようになり、ボトムアップ型の改善への転換にもつながっている。山本社長は「DX推進で創出できた余力は人を減らす『少人化』ではなく、人でなければできない付加価値の高い仕事に充てることで『活人化』に転換していく。今後もデジタルを駆使して業務プロセスを変革することで生産性を向上させ、更なる企業成長につなげていきたい。」と語る。

事例2-3-3:株式会社みらい蔵

経営ビジョンを策定しDXの方針を明確化した上で、KPIに基づくDXの取組を進める企業

所在地 大分県豊後大野市

従業員数 19名

資本金 2,010万円

事業内容 小売業

▶事業の承継を見据え、経営の改革を模索

大分県豊後大野市の株式会社みらい蔵は、農業資材販売の小売店「夢アグリ」の運営と土壌分析・診断等を主力事業とする企業である。同社は小売業者でありながら、自社開発の土壌診断施肥設計システム「ソイルマン」による土壌分析を強みとしている。「ソイルマン」は、顧客である農家から送付された農地の土壌サンプルを分析し、診断結果をインターネット経由で提供するとともに、その診断結果を基に自動で肥料設計まで実施可能なシステムである。2014年にリリースした「ソイルマン」は、現在では全国の農家から年間6,000件にも及ぶ土壌分析依頼があるなど知名度が向上し、問合せ件数も年々増加している。一方で、こうした問合せの対応に非常に工数が掛かるようになっており、これを課題と捉えた同社の山村惠美子会長は、山村洋央社長への事業承継時期であったこともあり、単なる問合せ対応の環境整備にとどまらない経営の改革を模索していた。

▶DX認定申請のステップに基づいて経営ビジョンやKPIの設定を進める

そんな中、以前から同社のデジタル化の取組を支援していたITコーディネータを通じて、経済産業省のDX認定制度の存在を知り、これを契機として経営を見直し、戦略的にDXを進めることを決めた。始めに、DX認定申請のステップに基づいて「経営ビジョン」の設定を進めた。同社では、経営理念は創業期より明示していたが、「経営ビジョン」という形にはなっていなかった。同社のあるべき姿について、経営層とITコーディネータが同社の現状を踏まえて対話を繰り返し、「経営ビジョン」を策定した。これにより、同社は今後、システムによる土壌分析と、その分析結果を用いた、農家の収穫量増加や品質向上につなげるコンサルティング事業を伸ばすべきであることが明確になり、ビジネスモデル構築の指針となった。これに付随し、同社ではDXの取組に対する5年後までのKPI17を設定した。これは従来、同社が毎年7月に経営方針発表会で毎年の売上げ・利益目標を設定している枠組みを活用したもので、DXに関しても目標値を明確に定めたことで、DX計画の進捗管理に役立っている。

17 組織の目標を達成するための重要な業績評価の指標

▶今後のビジネスの方針が明確になるとともに、全社的にDX推進が浸透

2022年7月、同社はDX認定事業者の認定を受け、DX認定の申請時に定めた「経営ビジョン」や「KPI」に沿って山村新社長がDXの取組を推進している。DXを推進する際、今後のビジネスの方針を明確化したことで、従業員がDXの取組を自分事として捉えるようになり、取組について積極的な意見が出るようになるなど、全社的にDXを推進する雰囲気が浸透してきている。現在は、オリジナル肥料や栽培ノウハウを提供できる「ソイルマンシステムⅡ」の開発に向けて、AIを取り入れながら開発を進めることにより、課題であった問い合わせの増加にも対応できるよう取組を進めている。山村会長は、「DXによってデータをいかした農業を推進し、今後も農家の収穫量増加や品質向上につながる顧客価値を提供していきたい。」と語る。

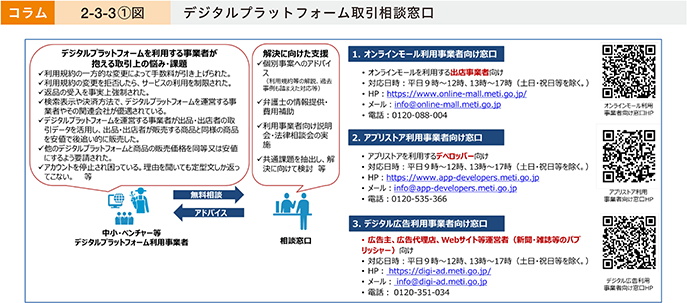

コラム2-3-3:デジタルプラットフォーム取引相談窓口

オンラインモールなどのデジタルプラットフォームは、中小企業やベンチャー等にとって、市場へのアクセスを高め、新規顧客の開拓機会を提供するなど、様々な便益をもたらすものである。一方で、一方的に取引条件が変更されて対応を余儀なくされたり、何かあったときに個別交渉することが難しいなど、取引上の課題も指摘されている。

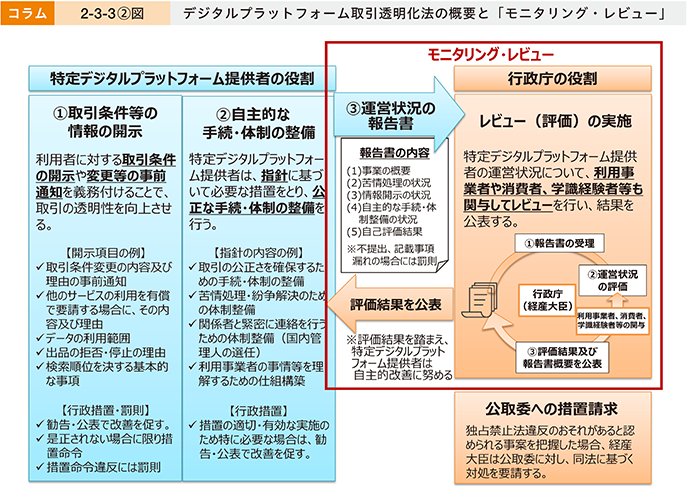

そのような課題に対応すべく、2020年5月に「デジタルプラットフォーム取引透明化法」(以下「透明化法」という。)18が成立し、2021年2月に施行された19。

18 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和2年法律第38号)。

19 規制対象事業者(特定デジタルプラットフォーム提供者)として、現在、オンラインモール分野ではアマゾンジャパン合同会社、楽天グループ株式会社、ヤフー株式会社、アプリストア分野ではApple Inc.及びiTunes株式会社、Google LLC、デジタル広告分野ではGoogle LLC、Meta Platforms, Inc.、ヤフー株式会社が指定されている。

これに加え、取引上の悩み相談を受け付ける窓口として「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」が開設されている。具体的には、〔1〕オンラインモールを利用する出店事業者向け、〔2〕アプリストアを利用するアプリ事業者やデベロッパー向け、〔3〕デジタル広告プラットフォームを利用する広告主、広告代理店、Webサイト等運営者(新聞・雑誌等のパブリッシャー)向けと三つの分野の相談窓口が、経済産業省の委託事業として運営されている20。

20 その他、上記三つの分野以外のデジタルプラットフォームに関する取引実態や利用状況についての相談・情報提供窓口として、経済産業省Webフォームが設置されている。

「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」は、大きく分けると二つの役割を担っている。

〔1〕個別事案に対するアドバイス

相談窓口では、デジタルプラットフォームを利用する事業者の方から寄せられた取引上の課題等に関する悩みや相談に専門の相談員が無料で応じ、利用規約の解説や過去の事案を踏まえた対応など、個別にアドバイスを行っている。必要に応じて弁護士に相談を行うこともできる。

令和3年度には、「アカウントやアプリが十分な説明なく削除された」、「苦情・相談を申し出ても定型文対応で解決しない」、「アプリなどの審査基準が不透明である」、「オンラインモールやアプリストアの運営者による返品・返金対応に納得できない」、といった相談が335件寄せられ21、相談者の意向も踏まえながら個別に対応している22。

21 経済産業省「令和3年度デジタルプラットフォーム取引相談窓口の運用状況をまとめました」(2022年7月29日)(https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220729004/20220729004.html![]() )

)

22 相談窓口では、相談者の方々に安心して相談してもらえるよう、窓口に寄せられた相談情報に関しては、相談者の利益が害されないよう、細心の注意を払いながら取り扱っている。相談内容に応じて特定デジタルプラットフォーム提供者への照会を行うこともあるが、相談の解決や事実関係の把握のために特に必要な場合に限って行うこととしている。また、照会するにあたっては、相談者の了解を事前に得た上で行っているなど、相談者の方々に配慮した運用としている。

〔2〕共通課題の抽出と解決に向けた検討

相談窓口では、悩み相談を受け付けるのみならず、ヒアリングやアンケート等を通じて、デジタルプラットフォームを巡る取引関係について情報収集も行っている。令和3年度に相談窓口に寄せられた情報提供件数は、相談件数も含めて約2700件であった23。

23 各窓口において受け付けた情報の内容に応じてカウントされた件数であり、ポジティブな内容やネガティブな内容等を含む。

これらの情報は、経済産業省に報告され、取引環境の改善に向けた施策に役立てられる。例えば、相談窓口は、窓口に寄せられた声から共通の課題を抽出し、経済産業省に報告する24。経済産業省は、報告された情報をもとに、有識者等からの意見を聴取しながら、デジタルプラットフォームの運営状況について評価を行う。この「モニタリング・レビュー」と呼ばれる評価プロセスは、透明化法に基づき毎年度実施されるものであり、評価対象となるデジタルプラットフォームの運営者は、評価の結果を踏まえて運営改善に努める義務を負う。

24 利用事業者の声から抽出した課題の整理として、第2回デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関するモニタリング会合 資料2

(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_platform_monitoring/pdf/002_02_00.pdf![]() )7~9、17~19頁参照

)7~9、17~19頁参照

2022年12月、透明化法施行後初となる評価が公表された25。当該評価では、オンラインモール分野ではアマゾン、楽天、ヤフー、アプリストア分野ではアップル、グーグルについて、情報開示や体制整備が総じて改善したと評価する一方で、苦情相談対応の継続的な改善や、アカウント停止時における適正なプロセス確保等、一定の改善を要請している26。本評価を踏まえた取引環境改善が今後期待される。

25 経済産業省『「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価」を取りまとめました』(2022年12月22日)

(https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221222005/20221222005.html![]() )

)

26 https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221222005/20221222005.html![]()

「困っていることがあるが、デジタルプラットフォームの運営事業者と取引関係があるから言いにくい」といった中小企業等の悩みに寄り添い、声を聞く。その声を踏まえ、関係者が意見や知恵を出し合って、より良い取引環境を作り上げていく。

相談窓口は、経済産業省による透明化法の運用を支え、デジタルプラットフォームを巡る取引環境改善の要となる存在となっている。

〔2〕デジタル人材の確保・育成に向けた取組

前項では、第2-3-17図において中小企業のデジタル化が進展していない要因を確認し、「デジタル化を推進できる人材がいない」が上位の要因に挙がっていた。このように、中小企業がデジタル化を推進していく上で、デジタル化を推進する人材の確保や育成が大きな課題の一つであることが推察される。

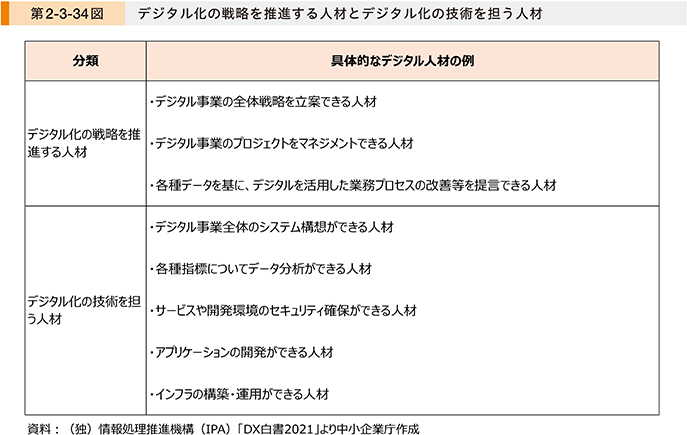

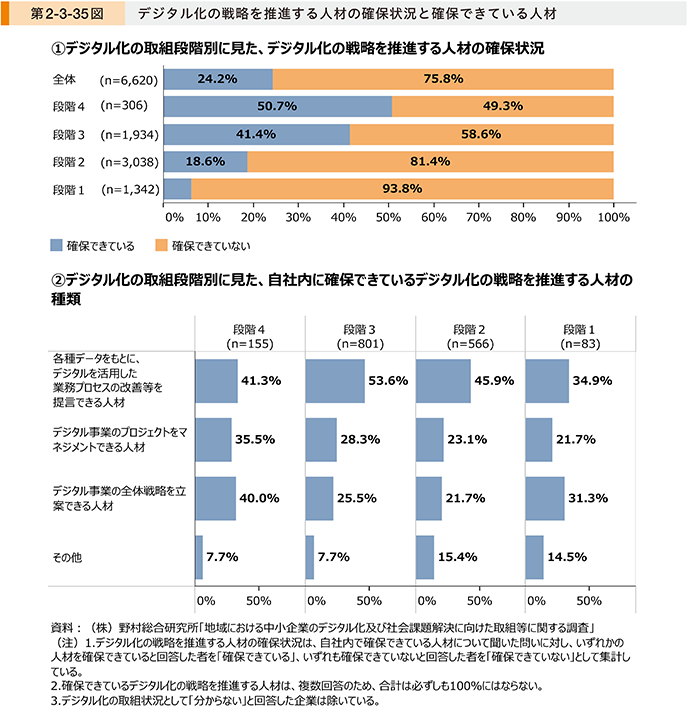

そこでここからは、(独)情報処理推進機構(IPA)「DX白書2021」のデジタル事業に対応する人材の分類等を参考とし、デジタル人材を「デジタル化の戦略を推進する人材」と「デジタル化の技術を担う人材」の二つに分類し、それぞれ確保状況や育成状況などを確認していく(第2-3-34図)。

(1)デジタル人材の確保状況

第2-3-35図は、「デジタル化の戦略を推進する人材」について、デジタル化の取組段階別に、〔1〕では人材の確保状況を確認し、〔2〕では確保できている企業が具体的にどのような人材を確保できているかを確認したものである。まず、〔1〕を見ると、デジタル化の取組段階が進展している企業ほど、「デジタル化の戦略を推進する人材」を確保できているものの、段階4の企業においても約半数にとどまっていることが分かる。また、〔2〕を見ると、いずれの取組段階の企業においても「各種データをもとに、デジタルを活用した業務プロセスの改善等を提言できる人材」が最も多いことが見て取れる。

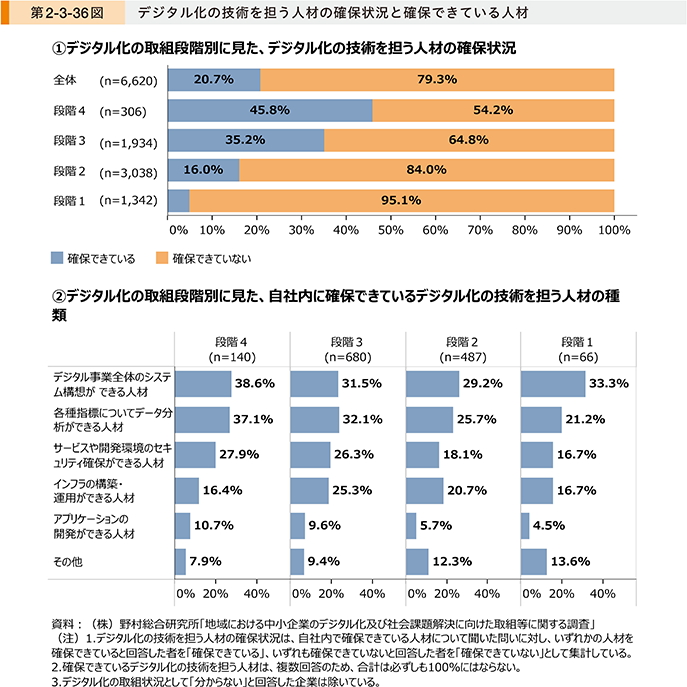

第2-3-36図は、「デジタル化の技術を担う人材」について、デジタル化の取組段階別に、〔1〕では人材の確保状況を確認し、〔2〕では確保できている企業が具体的にどのような人材を確保できているかを確認したものである。まず、〔1〕を見ると、第2-3-35図の「デジタル化の戦略を推進する人材」と同様に、デジタル化の取組段階が進展している企業ほど、「デジタル化の技術を担う人材」を確保できているものの、段階4の企業においても約半数にとどまっていることが確認できる。また、〔2〕を見ると、いずれの取組段階の企業においても「デジタル事業全体のシステム構想ができる人材」が最も多く、「各種指標についてデータ分析ができる人材」が続いていることが見て取れる。

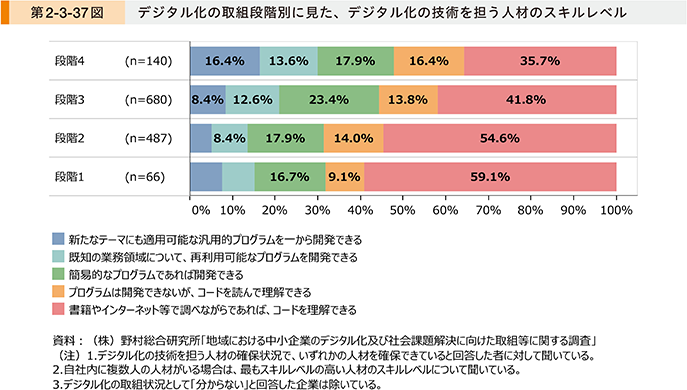

第2-3-37図は、第2-3-36図で「デジタル化の技術を担う人材」を確保できていると回答した企業に対し、そのデジタル人材のスキルレベルを取組段階別に確認したものである。これを見ると、デジタル化の取組段階が進展している企業ほど、自社内にプログラムを開発できるレベルのデジタル人材を確保できていることが確認できる。一方で、最も取組段階が進展している段階4の企業においても、約半数が自社内の「デジタル化の技術を担う人材」はプログラムを開発できるスキルレベルではなく、コードを読んで理解できるレベルや、書籍やインターネット等で調べながらであればコードを理解できるレベルであると回答している。このことは、独力でプログラム開発ができるような高度なスキルを持つデジタル人材の確保が難しいという状況を表している可能性がある一方で、必ずしもそうした高度なスキルを持つデジタル人材を自社内に抱えていない場合でも、デジタル化の取組を進展させることが可能であることを示唆している。

事例2-3-4は、自社内にシステム関係の専任者がいない中で、システム開発会社と目指す方向性の徹底的なすり合わせを行い、協力体制を構築した上でデジタル化の取組を進めたことで、製品のリードタイムの短縮や業務効率化につなげた企業の事例である。事例2-3-5は、デジタルに関する知見がない中で、顧客の利益のためにトライ&エラーを繰り返しながら自社に最適な案件管理アプリをつくり上げたことで、デジタルへの知見を深めるとともに情報管理のデジタル化に成功し、顧客満足度を高めた企業の事例である。

事例2-3-4:協和工業株式会社

システム開発会社と連携し、デジタル化による業務効率化を実現した企業

所在地 愛知県大府市

従業員数 138名

資本金 2,000万円

事業内容 はん用機械器具製造業

▶古い既製システムによって生産性が低下し、様々な問題が顕在化

愛知県大府市の協和工業株式会社は、自動車や産業機械等に使用するユニバーサルジョイント、ステアリングジョイントの専門メーカーである。自社開発した冷間鍛造製法(材料・金属に熱を加えず常温のまま圧力を加えて、金属を変形させながら成形を行う加工方法)をコア技術とし、設計開発から製品製造、評価試験まで一貫した生産体制による迅速な対応を強みとする。同社では、1980年代に受発注や生産計画、在庫管理等を行う生産管理システムをいち早く導入。しかし、既製パッケージシステムを用いていたため、情報がリアルタイムに同期されないことに加え、実際の工程・在庫状況がシステムとずれてしまっていることで問合せ作業に時間を取られ、棚卸しや決算に影響が生じていた。その後、従業員が各々表計算ソフトでデータを作成し、業務が属人化するなど問題は更に拡大。早急な改善が必要だったが、同社にはシステム関係の専任者がおらず、一歩を踏み出せずにいた。

▶システム開発会社と協力体制を構築、自社内では全体最適化の視点から業務改革を実施

同社の鬼頭佑治代表取締役社長は、「探し物などの価値を生まない時間を排除する」との強い思いから、2018年にシステム開発会社の有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所(以下、「USP」という。)に社内システムの刷新を依頼。まず、両社合同の合宿を行い、その合宿の中で目指す方向性を徹底的にすり合わせ、USPとの協力体制を構築した。活動のテーマを「NKS(New Kyowa System)全体最適化~入口から出口まで~」とし、従来当たり前に行っている業務や作業にとらわれず、全体最適化の観点から目的を踏まえて業務を再構築し、それらを標準化した上でデジタル・IoTを活用したDXを目指した。システム面はUSPが担ったが、同社がデジタルを活用して自動化を実現させるための現場改善や業務改革を主体的に実行した。従業員に全体最適化の視点が浸透するまでには時間を要したが、USPに伴走的に支援してもらいながら同社で自走できるように人材育成にも取り組んだ。こうして、2018年から約3年にわたってUSPと共に改革を進めた結果、受注から出荷までの一元化と見える化、入出力や調べる作業の排除、リアルタイムで正確な在庫情報の把握、管理業務の自動化などに対応したシステムと新たな生産体制が実装された。

▶設備の稼働率向上やリードタイムの短縮等の様々な効率化を実現

新システムでは、生産ラインの実績がリアルタイムに見える化されたことにより、効率的な生産が可能となり、以前は70%だった設備の稼働率が90%を超えた。また、組立てから出荷まで9日間掛かっていた製品のリードタイムを4日間まで短縮できるようになったことで、受注生産が可能となり、在庫管理も不要となった。問合せを受けて探したり、調べたりすることもほぼなくなった。このような効率化が社内で次々と実現。また、USPの支援と社内の人材育成により、今ではシステムの簡単な変更やメンテナンスは内製化されている。鬼頭社長は、「一連の取組により、リアルタイムで正確な現場情報を取得できるようになった。今後は、これらの情報から精度の高い原価情報を把握し、コストの最適化や販売価格の検証を行う『戦略的原価システム』を構築し、更なる競争力強化を図りたい。」と語る。

事例2-3-5:株式会社サーフ・エンジニアリング

顧客の利益のためにトライ&エラーで知見を積み重ねたことで、自社の情報管理のデジタル化に成功した企業

所在地 神奈川県綾瀬市

従業員数 8名

資本金 300万円

事業内容 金属製品製造業

▶顧客の利益のために社内の情報管理のデジタル化に取り組む

神奈川県綾瀬市の株式会社サーフ・エンジニアリングは、シャフトを中心とした機械部品の金属加工を主力とする企業である。3mまでの長尺の旋盤加工を得意とし、全国から引き合いがある。同社におけるデジタル化の推進は、2019年に根本秀幸社長の次男、優馬氏が入社したことがきっかけであった。優馬氏は案件管理を担当する中で、社内の情報がアナログで、一元管理されていないという課題に直面。当時は資料を紙ベースで保管していたため、過去の類似案件を探すことに手間が掛かり、見積りの作成に膨大な時間を要したほか、案件の管理は担当者の記憶が頼りだった。そのため案件が増えてくると、優先順位の判断が難しくなるため、納期・工程の再調整が煩雑になり、受注できたはずの新規顧客の案件を断るなどの機会損失が生じていた。優馬氏は、これらの課題を解決することは、自社だけでなく顧客の利益につながると考え、社内の情報管理のデジタル化に取り組んだ。

▶トライ&エラーで知見を積み重ね、アジャイル型でアプリを開発

優馬氏はまずExcelによる案件管理に取り組んだが、社員との共有や移管などがうまくできず断念した。続いてパッケージソフト、ローコード・ノーコードアプリと順に活用を試みるが、多品種小ロット生産を行う同社の案件管理に合わせることが難しく、コスト面でも活用が厳しいなど苦労の連続であった。デジタルに精通していたわけではない優馬氏だったが、トライ&エラーを繰り返す中でデジタルに関する知見が深まり、フルカスタムに近い形でアプリをつくることが同社に最適であると気が付いた。そこで、同社と関わりの深かったITベンダーへ案件管理アプリの作成を依頼した。ベンダーと議論の上で実装とテスト、改善を繰り返して完成させていくアジャイル開発が最適であると判断し、開発を開始。優馬氏から大枠のイメージを伝えると、2~3週間で最初のアプリが納品され、そこから約2か月で実運用を開始した。その後も使い勝手の向上や機能の改善、業務のスピードアップを目指して常時ベンダーと協議し、約1年間で改善作業は50回を超えた。未完成のアプリに慣れることから始まり、プラスアルファで改善点を探していく負荷の掛かる作業だったが、顧客の利益のためという目的を崩さずに取組を進めたことで、図面等の情報や進捗等を一元管理できる同社に最適なアプリをつくり上げることができた。

▶業務効率化や新規顧客獲得につながるとともに顧客満足度の上昇を実感

案件管理アプリの導入により、見積りの作成時間は45%、顧客への納期回答に掛かる時間は90%短縮することができたほか、顧客への納期調整の依頼は95%削減することができた。効率化が進んだことで、2022年は新規顧客の見積り依頼にも約700件対応することができ、かつ、既存顧客の特急案件も対応し続けられたことで、これまで生じていた機会損失を防ぐとともに、顧客満足度の上昇を実感している。一連の取組でアプリ開発の知見を深め、現在ではノーコードアプリを使い、顧客のために管理アプリを作成、提供するまでになった。優馬氏は、「ノーコードアプリの作成はあくまで顧客の課題解決の一環。今後もデジタルを駆使しながら、顧客のために何ができるかという視点で課題解決型のエンジニアリング集団を目指したい。」と語る。

(2)経営者のデジタルスキル育成のための取組

ここまでは、デジタル人材の確保状況について確認した。ここでは、経営者のデジタルスキル育成のための取組について、確認する。

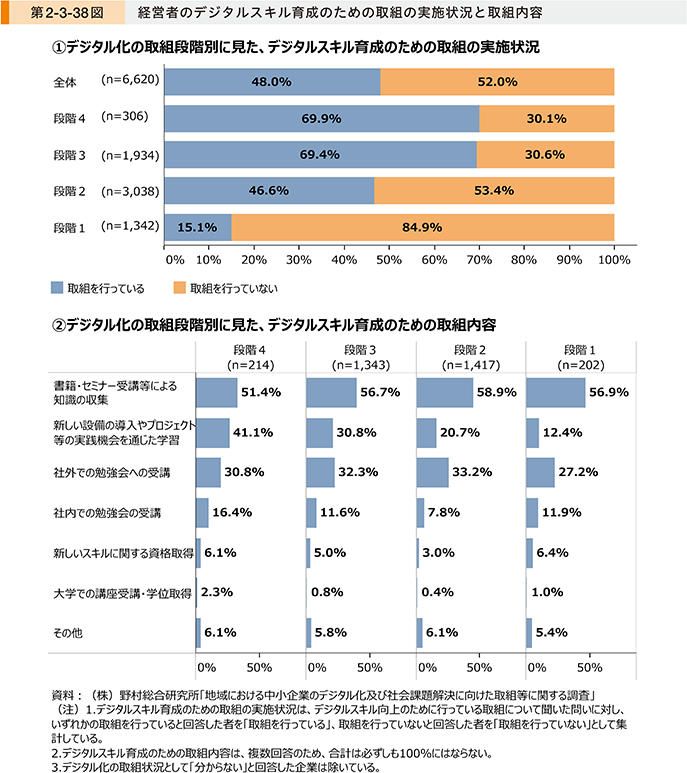

第2-3-38図は、デジタル化の取組段階別に、〔1〕では経営者のデジタルスキル育成のための取組の実施状況を確認し、〔2〕ではデジタルスキル育成のための取組を実施していると回答した企業に対し、その取組内容を確認したものである。まず、〔1〕を見ると、デジタル化の取組段階が3や4の企業の経営者は、取組を実施している割合が約7割であるのに対し、段階1の企業の経営者では、取組を実施している割合は2割未満にとどまっていることが確認できる。前掲の第2-3-26図では、企業のデジタル化の取組段階の進展に向けて、経営者が積極的にコミットしていくことが重要であることを指摘したが、デジタル化の取組を推進していくために、経営者がデジタルスキルを磨いていくことも重要な観点の一つであるといえるだろう。また、〔2〕を見ると、いずれの取組段階の企業においても「書籍・セミナー受講等による知識の収集」が最も多いことが確認できるほか、取組段階が進展している企業ほど「新しい設備の導入やプロジェクト等の実践機会を通じた学習」の回答が多くなっており、デジタル化が進んでいる企業の経営者は、こうした実践機会の中でスキルを身に付けていることが推察される。

(3)デジタル人材の確保・育成に向けた取組

ここまで、デジタル人材の確保状況や、経営者のデジタルスキル育成のための取組の実施状況等について確認してきた。必ずしも高度なスキルレベルを持つデジタル人材が社内にいなくても、デジタル化の取組段階を進展させることが可能であることを指摘したが、中小企業がデジタル人材の確保・育成に向けて取組を進めていくこともまた、重要である。ここからは、中小企業がデジタル人材を確保・育成していくために必要な取組の実施状況などについて分析する。

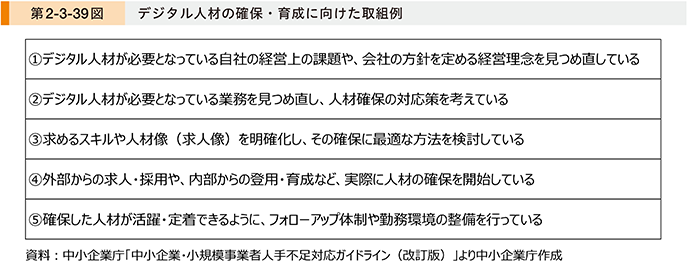

第2-3-39図は、中小企業庁「中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドライン(改訂版)」における人手不足対応のための五つのステップを基に、デジタル人材確保・育成に向けた取組例を示したものである。以降は、この取組例を用いて分析を行う。

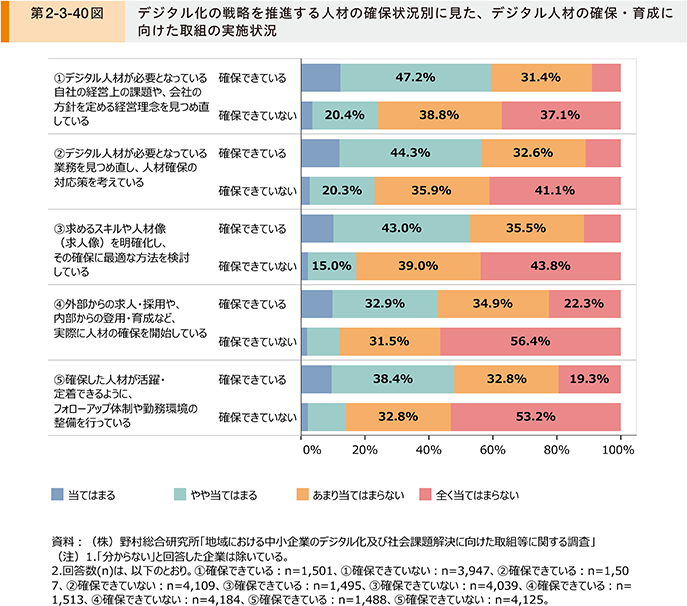

第2-3-40図は、デジタル化の戦略を推進する人材の確保状況別に、デジタル人材の確保・育成に向けた取組の実施状況を確認したものである。これを見ると、〔1〕~〔5〕のいずれの取組においても、確保できている企業の方が確保できていない企業と比べて「当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した割合が高いことが見て取れる。

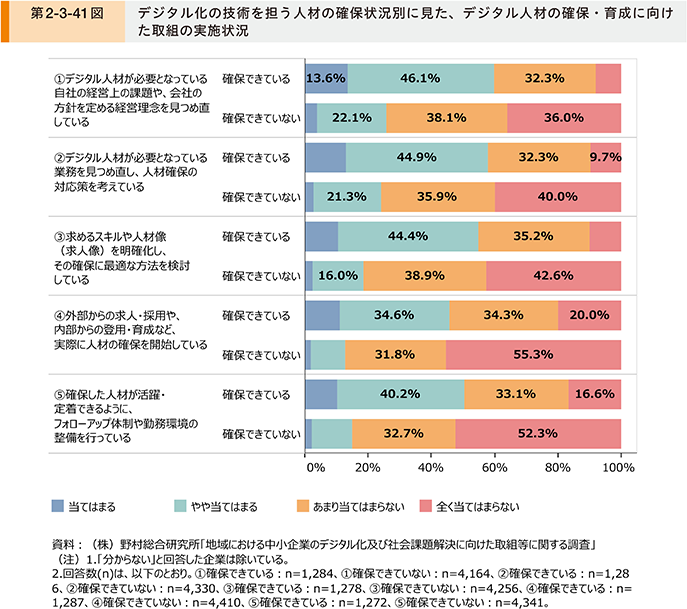

第2-3-41図は、デジタル化の技術を担う人材の確保状況別に、デジタル人材の確保・育成に向けた取組の実施状況を確認したものである。これを見ると、デジタル化の戦略を推進する人材と同様に、〔1〕~〔5〕のいずれの取組においても、確保できている企業の方が確保できていない企業と比べて「当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した割合が高いことが見て取れる。

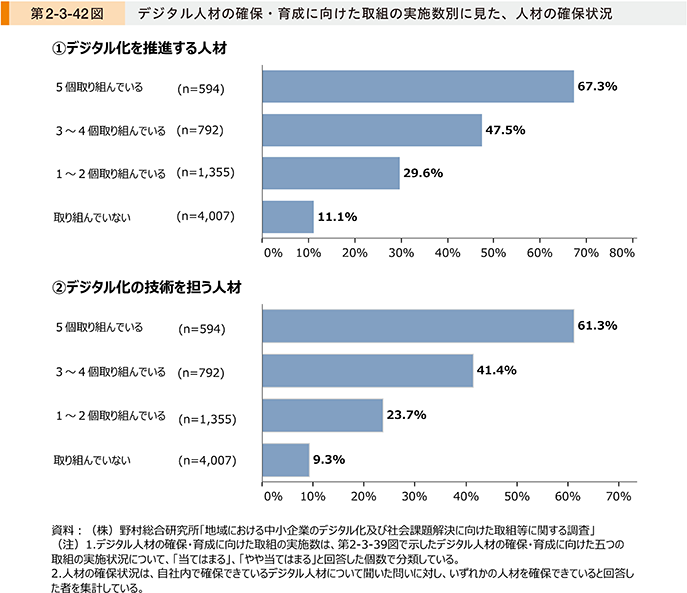

第2-3-42図は、デジタル人材の確保・育成に向けた五つの取組例について、実施している取組個数別に、デジタル人材の確保状況を確認したものである。これを見ると、〔1〕のデジタル化の戦略を推進する人材、〔2〕のデジタル化の技術を担う人材共に、デジタル人材の確保・育成に向けた取組例の取組個数が多い企業ほど、デジタル人材を確保できていることが分かる。このことから、企業がデジタル人材を確保・育成していくためには、デジタル人材が必要となっている自社の経営課題等を見つめ直すとともに、求めるスキルや人材像を明確化した上で、確保・育成に向けた取組や自社内の環境を整備していくなど、戦略的な取組が重要であることが示唆される。

3.中小企業のデジタル化推進に向けた支援機関の活用と地域内連携

本項では、「事業者アンケート調査」27と「支援機関アンケート調査」28の結果から、中小企業のデジタル化に関する支援機関への相談状況や支援機関の支援状況等を確認する。

27 本アンケートの詳細は第1部第5章を参照。

28 本アンケートの詳細は第1部第5章を参照。本項における支援機関は、認定経営革新等支援機関、よろず支援拠点、金融機関などを指す。

〔1〕デジタル化の取組に関する支援機関への相談状況

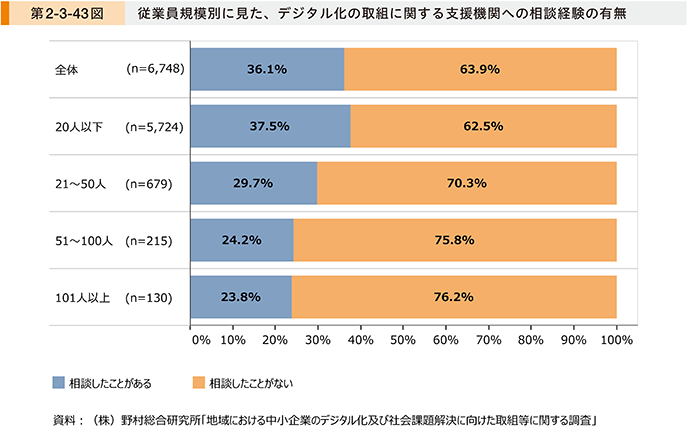

第2-3-43図は、企業に対して、デジタル化に関する支援機関への相談経験の有無を確認したものを従業員規模別に示したものである。これを見ると、全体では、約4割が支援機関に対してデジタル化の取組に関する相談経験があり、従業員規模が小さい企業ほど、相談経験がある企業の割合が高い傾向にあることが分かる。

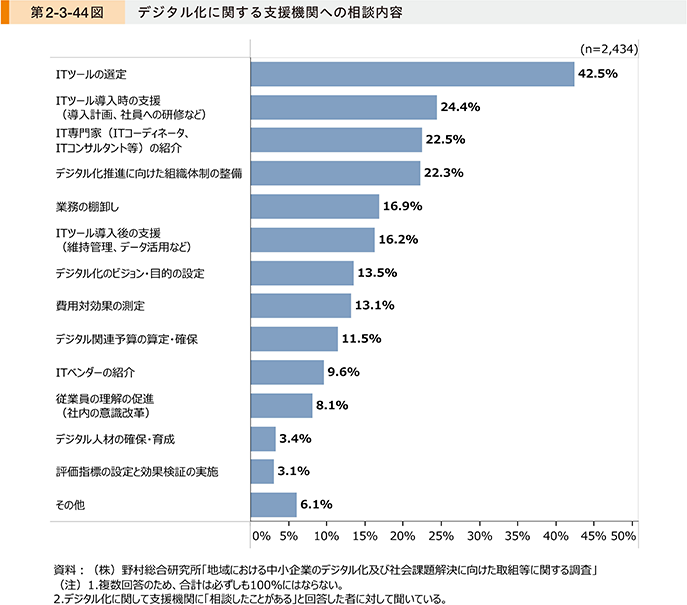

第2-3-44図は、デジタル化に関して支援機関への相談経験がある企業に対し、その相談内容を確認したものである。これを見ると、「ITツールの選定」が最も多く、「ITツール導入時の支援(導入計画、社員への研修など)」が続いている。

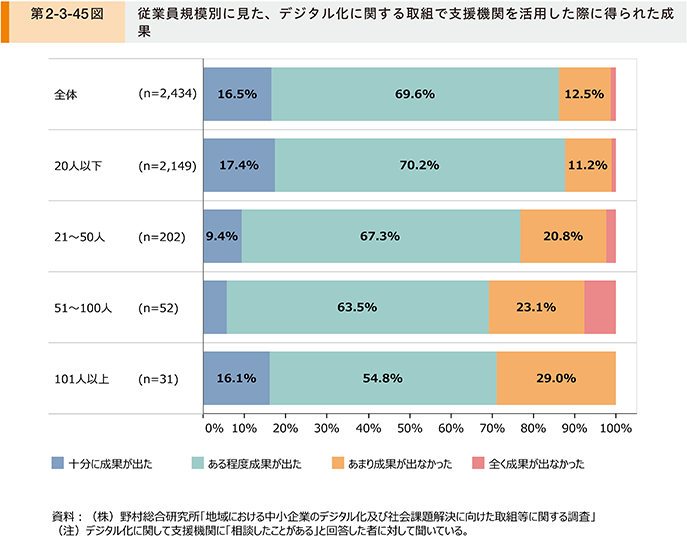

第2-3-45図は、デジタル化に関して支援機関への相談経験がある企業に対し、その際に得られた成果を従業員規模別に確認したものである。これを見ると、全体では、約9割の企業で成果が出たと回答している。また、特に従業員規模が小さい企業では、成果を実感している企業の割合が高い傾向にあることが分かる。前掲の第2-3-17図のとおり、従業員規模が小さい企業では、デジタル化が進展しない要因を「どのように推進してよいか分からない」と回答した企業が一定数存在しており、こうした点からも、従業員規模が小さい企業にとって、より支援機関の存在が大きいことがうかがえる。

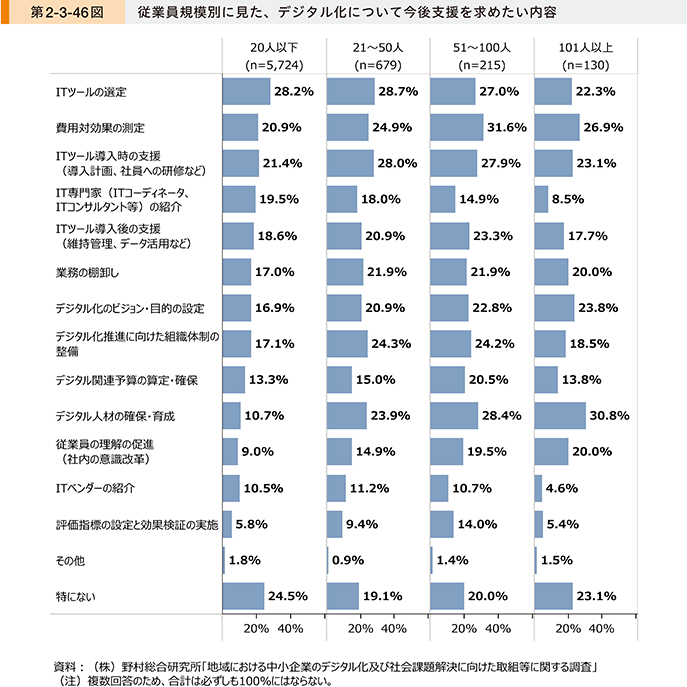

第2-3-46図は、従業員規模別に、デジタル化について今後、支援機関に支援を求めたい内容を確認したものである。これを見ると、従業員規模が50人以下の企業では、「ITツールの選定」が最も多くなっている。一方で、従業員規模51~100人の企業では「費用対効果の測定」、従業員規模101人以上の企業では「デジタル人材の確保・育成」がそれぞれ最も多くなっており、支援機関に対するニーズがそれぞれ異なっていることが確認できる。

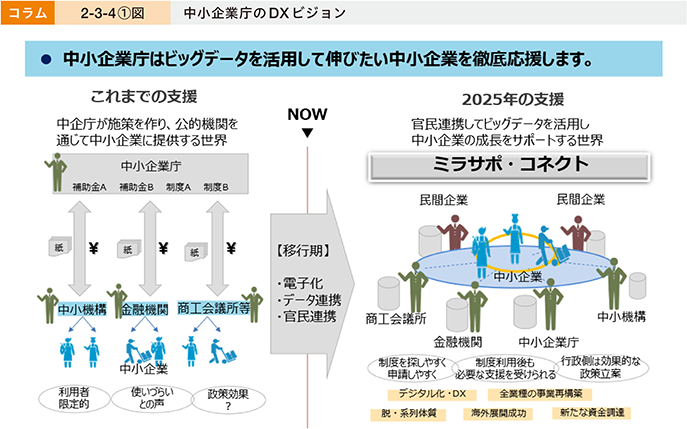

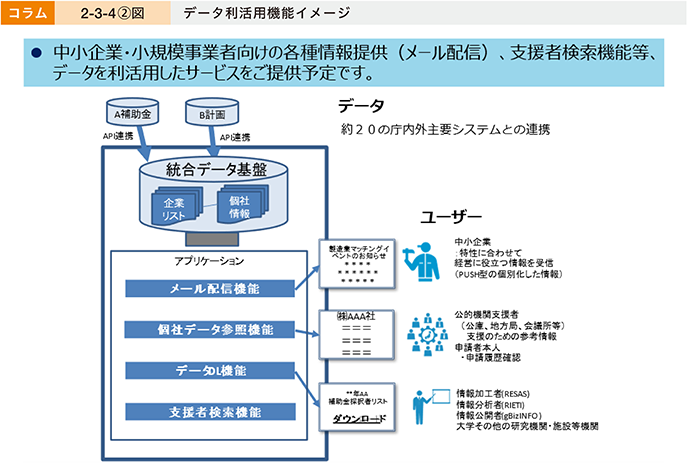

コラム2-3-4では、中小企業庁が中小企業・小規模事業者の成長に向けてデータの整備を進めている、同庁が保有するビッグデータを活用した新たな行政サービス「ミラサポコネクト」について紹介している。

コラム2-3-4:ミラサポコネクト

中小企業・小規模事業者の皆さんの中には、「ITツールが活用できない」、「資金繰りが苦しい」、「後継者がいない」といった課題に直面したとしても、「何をしたらよいのか分からない」、「誰に相談したらよいのか分からない」、「どの施策が活用できるか分からない」と思っていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。このような課題を乗り越え、成長しようとする中小企業・小規模事業者向けに、中小企業庁では、中小企業庁の保有するビッグデータを活用した新たな行政サービス(経営者に対する個社に合った支援情報のプッシュ型メール配信、個社情報を活用した支援者による支援等)を提供して中小企業の成長をサポートしたいと考えています。そこで、中小企業庁では、中小企業庁で保有するデータを一元化するため、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー29を定め、データの整備を進めているところです。

この、中小企業庁におけるデータ利活用については、中小企業・小規模事業者の皆様や支援者の皆さんのニーズをお聞きしながら、どのようなサービスを提供するかを検討しており、特に以下のようなサービスの提供を想定しています。

●あなたに合った支援情報提供サービス

・・・中小企業・小規模事業者の皆さんの特性(業種、従業員数、地域等)や支援を希望される経営課題に合わせて、最適な補助金やその他支援策、各種民間サービス等についてメールで情報をお伝えすることで、皆さんに「隠れた支援情報」を提供します。

●過去申請データの一括保存・閲覧サービス

・・・中小企業・小規模事業者の皆さんが過去に申請した中小企業庁関連の補助金の申請内容等について見直すことができるサービスです。中小企業・小規模事業者の皆さんの許諾があれば、商工会議所や商工会の経営指導員などの支援者にもボタン一つで過去の申請データを共有することが可能になり、スムーズに経営支援を受けることにつながります。

上記以外にも、データを利活用して、より効果が高い補助金の制度設計につなげる取組や、支援機関の取組の見える化により、支援機関同士の切磋琢磨の促進につなげる取組を検討しており、中小企業・小規模事業者の皆さんの成長に貢献したいと考えています。

〔2〕中小企業のデジタル化に対する支援機関の支援状況と支援機関同士の連携

(1)中小企業のデジタル化に対する支援機関の支援状況

ここまでは、中小企業のデジタル化に関する支援機関への相談状況について確認した。ここからは、「支援機関アンケート調査」の結果を基に、中小企業のデジタル化に対する支援機関の支援状況を確認する。

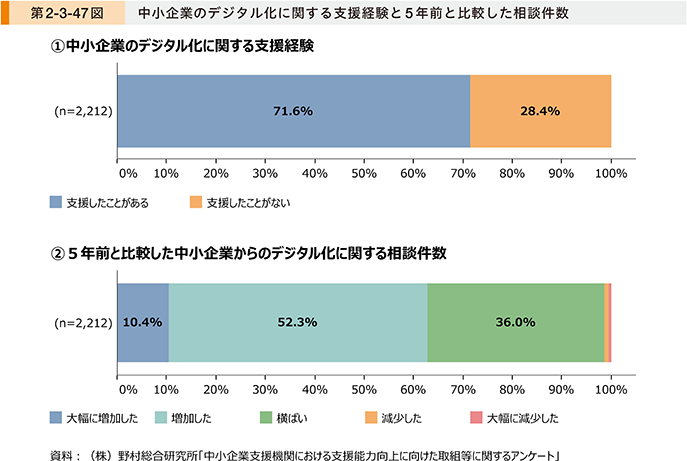

第2-3-47図は、中小企業のデジタル化に関する支援機関の支援経験と中小企業からの相談件数について、〔1〕では支援経験の有無を確認し、〔2〕では5年前と比較した中小企業からの相談件数を確認したものである。まず、〔1〕を見ると、約7割の支援機関が中小企業のデジタル化に関する支援経験があることが分かる。また、〔2〕を見ると、6割以上の支援機関がデジタル化に関する相談件数が増加したと回答しているとともに、減少したと回答した支援機関がごく少数であることが確認できる。前掲の第2-3-12図で時点別のデジタル化の取組段階を確認したが、企業は2019年から2022年にかけてデジタル化の取組を進展させるなど、積極的にデジタル化に取り組んでいたことを背景に、支援機関に対する相談件数も増加していたことが推察される。また、今後2025年にかけても、企業はデジタル化の更なる進展を見込んでいることを踏まえると、引き続き支援機関に対するデジタル化の相談件数が増加していくことが想定される。

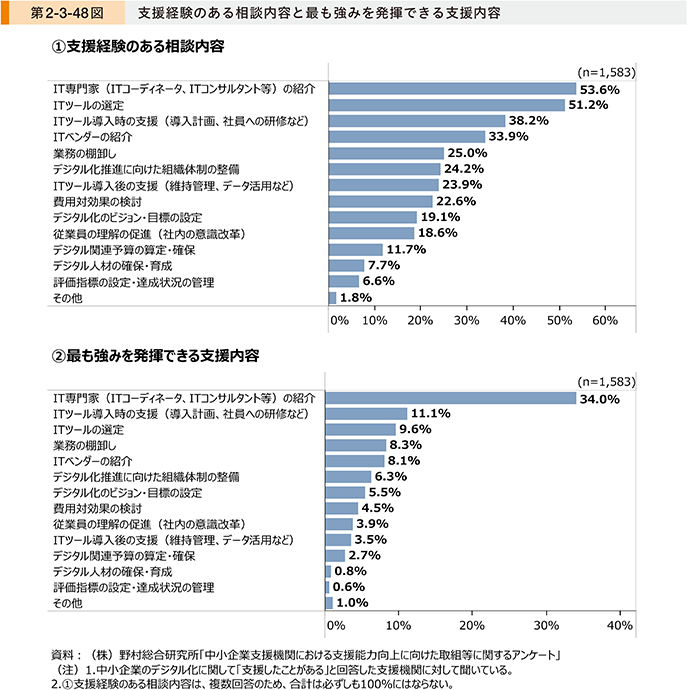

第2-3-48図は、中小企業のデジタル化に関する支援経験がある支援機関に対し、〔1〕では支援経験のある相談内容を確認し、〔2〕では最も強みを発揮できる支援内容を確認したものである。まず、〔1〕の支援経験のある相談内容では、「IT専門家(ITコーディネータ、ITコンサルタント等)の紹介」が最も多く、次いで「ITツールの選定」が多い。また、〔2〕の最も強みを発揮できる支援内容においても、「IT専門家(ITコーディネータ、ITコンサルタント等)の紹介」が最も多く、IT専門家とのマッチングを得意としている支援機関が多いことがうかがえる30。

30 「支援機関アンケート調査」の回答者の属性を見ると、商工会・商工会議所が約6割と最も高い割合を占めている点には留意が必要。

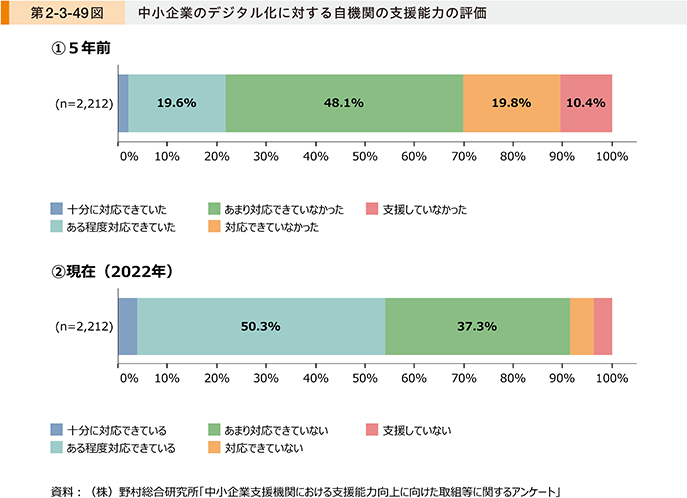

第2-3-49図は、5年前と現在(2022年)における、中小企業のデジタル化に関する自機関の支援能力の評価を確認したものである。これを見ると、5年前と比較して、現在では「ある程度対応できている」と回答した支援機関が大幅に増えており、支援機関も中小企業からのデジタル化に関する相談件数が増加している中で、その支援能力を高めていることがうかがえる。一方で、「十分に対応できている」と回答した支援機関は5年前から余り増加しておらず、支援機関においても今後ますますデジタル化に関する支援能力を高めていくことが期待される。

(2)支援機関同士の連携

ここまでは、中小企業のデジタル化に関する支援機関の支援状況等を確認した。支援機関においてもデジタル化の支援能力が向上している様子がうかがえる一方で、中小企業からのデジタル化に関する相談件数は今後も増加していくことが想定され、単独での支援には限界もある。そこでここからは、より効果的に中小企業のデジタル化を支援するための支援機関同士の連携31について見ていく。

31 ここでの「連携」とは、支援機関同士の、支援対象事業者の紹介や支援上の相互補完、業務分担等を指し、連携を持ちかける場合と持ちかけられる場合の両方を含む。なお、セミナーや相談会の共同開催は含まない。

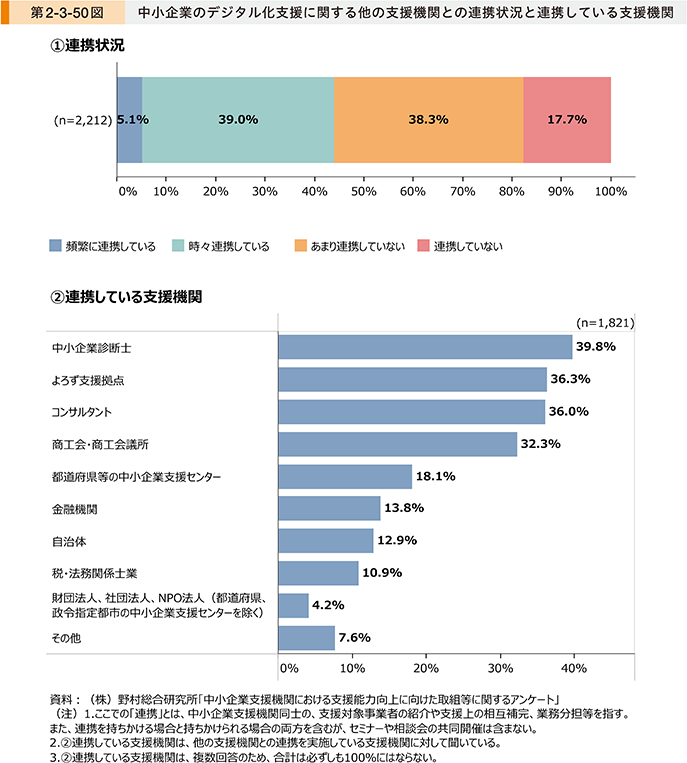

第2-3-50図は、中小企業のデジタル化支援に関する支援機関の連携について、〔1〕では連携の実施状況を確認し、〔2〕では連携していると回答した支援機関に対し、その連携先の支援機関を確認したものである。まず、〔1〕の連携の実施状況を見ると、8割以上の支援機関が他の支援機関と連携していることが分かる。他方で、「頻繁に連携している」と回答した支援機関は約5%と少数にとどまることが確認でき、連携の頻度についてはまだ十分ではない支援機関が多い可能性が考えられる。また、〔2〕の連携先の支援機関を見ると、「中小企業診断士」が最も多く、「よろず支援拠点」、「コンサルタント」が続いている。

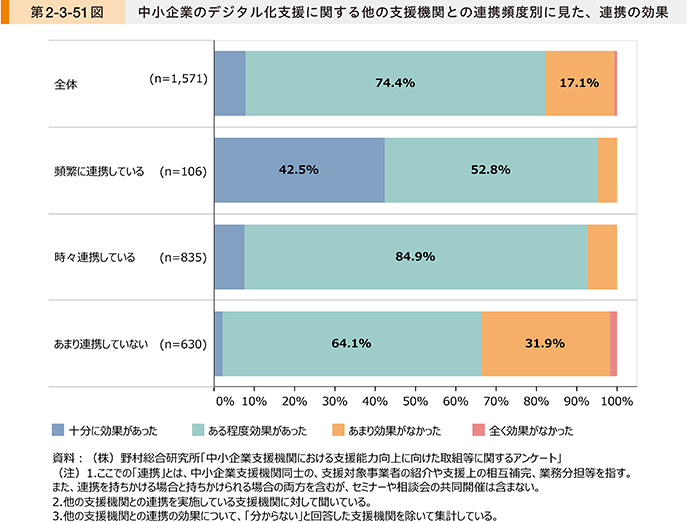

第2-3-51図は、中小企業のデジタル化支援に関して他の支援機関と連携していると回答した支援機関に対し、連携の頻度別にその連携の効果を確認したものである。これを見ると、全体では8割以上の支援機関が連携の効果を実感していることが分かる。また、連携の頻度別に見ると、連携の頻度が高いほど連携に対する効果をより実感している傾向にあり、頻繁に連携している支援機関では、特に「十分に効果があった」と回答している割合が高いことが見て取れる。

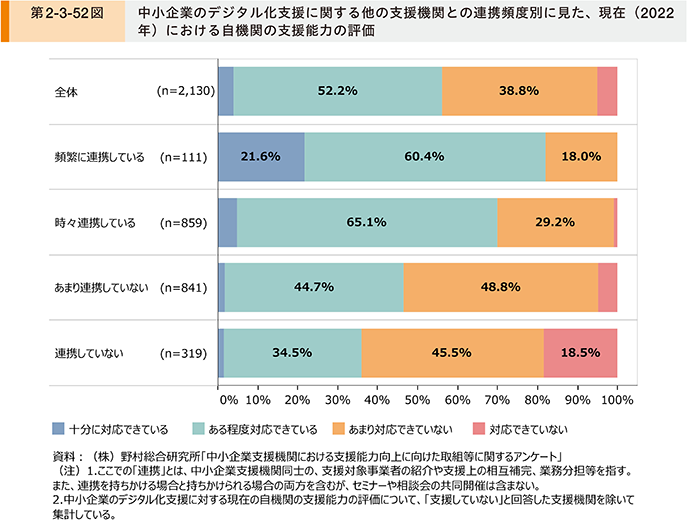

第2-3-52図は、中小企業のデジタル化支援に関して他の支援機関と連携していると回答した支援機関に対し、連携の頻度別に現在の自機関におけるデジタル化の支援能力の評価を確認したものである。これを見ると、連携の頻度が高い支援機関ほど、現在のデジタル化に関する支援について対応できていると回答した割合が高い傾向にあることが見て取れ、中小企業からの幅広い相談に対して、適切な連携体制を構築していくことの重要性がうかがえる。また、前述のとおり、5年前と比べて中小企業からの支援機関に対するデジタル化の相談件数は増加している状況にあるとともに、今後更に増加していくことも想定されることから、中小企業のデジタル化の進展に向けて、組織・団体を超えた連携体制の構築がますます重要になってくるものと推察される。

最後に、現在、他の支援機関と連携ができている支援機関の特徴を確認する。

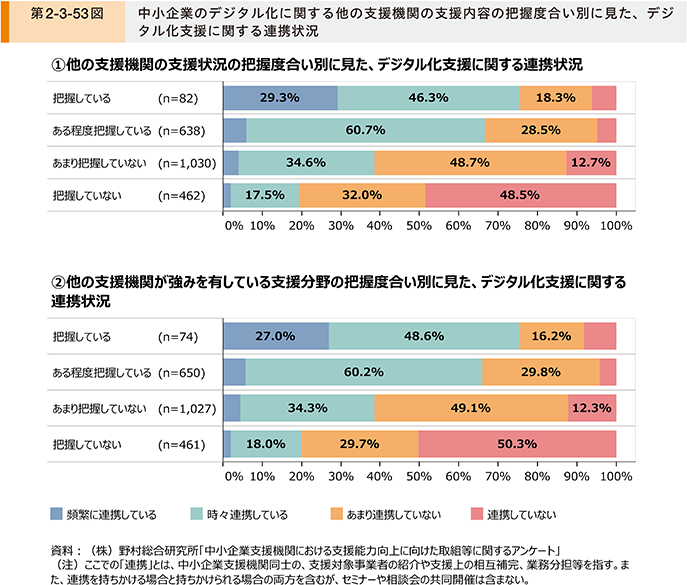

第2-3-53図は、他の支援機関の中小企業のデジタル化に関する支援内容の把握度合いと連携状況の関係を確認したものである。〔1〕では、他の支援機関の支援状況の把握度合い別に、デジタル化支援に関する連携状況を確認しているが、これを見ると、他の支援機関の支援状況を把握している支援機関ほど、連携している傾向にあるとともに、連携の頻度が高いことが確認できる。また、〔2〕では、他の支援機関が強みを有している支援分野の把握度合い別に、デジタル化支援に関する連携状況を確認しているが、〔1〕と同様に、他の支援機関が強みを有している支援分野を把握している支援機関ほど、連携している状況にあるとともに、連携の頻度が高い傾向にある。このことから、連携を行っていく上では、支援機関が互いの支援状況等を把握することが重要な観点の一つであり、中小企業の更なるデジタル化の進展に向けて、各支援機関がそれぞれの強みをいかしながら支援を行っていくことが期待される。

事例2-3-6は、「X=トランスフォーメーション」に着目した本質的なDXの推進を徹底することで、コミュニティ内の高い熱量の維持と連携の強さにつなげている支援コミュニティの事例である。事例2-3-7は、13社がタッグを組むことで、DXを支援する上で必要となる様々な専門的な課題に対して、ノウハウを補いながら企業ニーズに合ったDX支援を進める支援コミュニティの事例である。コラム2-3-5では、中小企業の悩みにワンストップで対応するポータルサイト「みらデジ」を活用し、地域のデジタル化支援を行っている島田掛川信用金庫の取組について紹介している。

事例2-3-6:新潟県DX推進プラットフォーム

本質的なDXの推進を徹底することで、高い熱量の維持と連携の強さにつなげている支援コミュニティ

所在地 新潟県新潟市

▶新潟県と経済産業省の呼び掛けでコミュニティを結成

新潟県DX推進プラットフォームは、産学官金の25団体が連携し、県内の中小企業のDXを推進しているコミュニティである。このコミュニティが設立された背景には、新潟県内のDX推進に対する気運の高まりがあった。2021年に新潟県は株式会社ブリッジにいがた等と県内産業デジタル化構想を策定。その中で見えてきた課題を踏まえ、DX推進に向けた意識改革を促すためのセミナーの開催や、デジタル人材の育成支援等を実施してきた。一方、株式会社イードアは経済産業省関東経済産業局(以下、「関東局」という。)のサポートを得ながら、新潟県最大のITイノベーション拠点「NINNO(ニーノ)」において、地域内外のデジタル企業と地域内の企業や行政、研究機関が地域課題解決のプロジェクトを共創することができるオープンイノベーションの仕組みづくりを展開していた。もともとは別々に活動していた株式会社ブリッジにいがたと株式会社イードアであったが、新潟県と関東局の働きかけにより、共に活動することでより効果的な活動ができると判断し、連携した取組を開始。その後、金融機関や研究機関、行政、ITベンダー、新潟大学も参加して現在のコミュニティが結成された。

▶「X=トランスフォーメーション」に着目した「本質的なDX」を徹底

同コミュニティでは、地域中小企業の組織戦略や事業戦略を踏まえた「本質的なDX」の推進を支援するために「X」に着目し、トランスフォーメーション前提で進めることを追求している。具体的には支援先企業に対してワークショップ形式の集合研修等を実施し、組織・事業・DX推進戦略に焦点を当て、長期ビジョンを明確にした上でDX推進ロードマップを作成。その後、企業が組織的にDX推進ロードマップを実現していくための戦略の実行を伴走的に支援している。また株式会社第四北越銀行と連携し、支援先企業の掘り起こしにも積極的に取り組んでいる。新潟県全域に営業店がある同行が、県内のDX推進意向の強い企業をリストアップ。リストアップされた企業を1社1社訪問し、「X」を見通した施策であることを丁寧に説明し、趣旨を理解した上で経営者自身がDXにコミットすることを約束した企業のみを支援対象としている。この部分の徹底により、支援先企業はもちろんのこと、構成員である金融機関や商工団体等のDXに対する意識も高まり、それがコミュニティ内の高い熱量の維持と連携の強さにつながっている。

▶「本質的なDX」推進のモデルを全国に発信することを目指す

一連の取組を通じ、支援先企業では、活用できていなかった既存のデジタルツールの仕分けや社内体制の整備が進んだ。現在は、ITベンダーと連携し、作成したロードマップを基に顧客管理の高度化、製造・納期管理の精緻化といった「本質的なDX」に向け、動き出している。加えて、経営層の考える事業戦略を社内に浸透させるきっかけにもなり、社員に経営への参画意識が生まれて組織の活性化にもつながっている。株式会社ブリッジにいがたの高橋和夫取締役は、「個別企業のDX推進を支援しつつ、業種・地域を横断した複数の県内企業及び県内外のソリューション企業等の連携による面的なコミュニティの創出を図っていく。また、日本全国の中小企業が『本質的なDX』を推進するための事例・モデルを新潟から発信することを目指す。」と今後の展望を語る。

事例2-3-7:DX共創ラボin九州コミュニティ

13社がタッグを組み、幅広いソリューションで企業ニーズに合ったDX支援を進める支援コミュニティ

所在地 福岡県福岡市

▶経営から変革していく支援の必要性を感じ、コミュニティを設立

DX共創ラボin九州コミュニティは、九州圏内における中小企業のDX推進サポートを目的とした13の企業・団体等から構成される組織である。中核を担う株式会社産学連携機構九州は、九州圏内の企業が、就業構造や就業者が抱える問題点をデジタル化・DXにより克服し、経営環境の変化に対応できるよう、以前から産官学の関係機関と協力しながら支援を実施してきた。しかし、支援先企業が経営環境の変化に対応するためには、単にアナログ部分をデジタルに変えていくだけではなく、よりレンジを広げて経営自体から変革していく必要性を実感。効果的な支援を実施するため、従来の関係機関とのネットワークをいかし、様々なソリューションや強みを持った企業や団体と連携し、経済産業省の地域DX促進活動支援事業の枠組みを活用して、2022年にDX共創ラボin九州コミュニティ(以下、「支援コミュニティ」という。)を設立した。

▶ニーズに合わせて速やかにチームを編成し、専門性の高い支援を実施

支援コミュニティの構成員の顔ぶれは多彩で、特異なソリューション技術を保持する企業や、実証実験に関する分析手法を提供する企業などから成る。支援先企業に対し、主たる支援を行う1社での対応が基本であるが、過程で例えば、AIソリューション等の高い専門性が必要となった場合には、速やかにコミュニティ内でソリューションを提供できる構成員に途中から参加してもらい、新たな支援チームを編成し支援を実施する。このように、DXを支援する上で必要となる様々な専門的な課題に対して、コミュニティ内でノウハウを補いながら支援を実施している。また、コンサルティング経験のある構成員が中心となって支援先企業との交渉やニーズ発掘をするなど、それぞれが役割分担をして活動している。さらに、支援コミュニティ内の連絡にビジネスチャットツールのSlackやデータ便クラウドサービスのDATA BOXといったツールを活用することで、支援状況をリアルタイムに把握することができ、支援コミュニティ内の連携推進に役立てている。

▶戦略や課題など企業の現状に寄り添いながら、九州圏内の企業のDXを支援

支援コミュニティでは、支援先企業へのデジタル化・DX支援だけではなく、地域企業のDX推進に向けた啓発活動も実施している。2022年には、佐賀県唐津市のDX活動団体と共同でシンポジウムを主催したほか、DXへの見識を深めるための講演会や、参加者を巻き込んだワークショップを同市で実施。唐津市にDX推進の気運が醸成できたとの手応えを得たほか、唐津市内の企業3社に対するDX支援が決定し、現在実施している。支援コミュニティとしての活動はまだ始まったばかりで、支援先企業での成果が見えてくるのはこれからになるが、株式会社産学連携機構九州の前田真代表取締役社長は今後の展望について「今後も九州圏内の企業に対し、単にDXというのではなく、企業の事業戦略や課題に対してデジタルでどのように解決していくべきなのかということを意識して支援したい。支援先企業の身近な位置にいながら、これからも構成員の幅広いソリューション技術とネットワークを駆使しつつ、現場に近い所でサポートをしていきたい。」と語る。

コラム2-3-5:「みらデジ」を活用した、地域一体の中小デジタル化支援

デジタル化診断事業「みらデジ」とは、デジタル化は必要だと思うけれど、どこから手を付ければよいかわからない、どう進めればよいかわからない、といった中小企業の悩みにワンストップで対応するポータルサイトです。

スマホやPCから質問に回答するだけの「みらデジ 経営チェック」で、自社の経営課題やデジタル化の進捗度を確認し、弱みや課題を確認できたら、経営課題解決に向けたデジタル化の取組について、専門家による無料相談「みらデジ リモート相談」を受けられます。

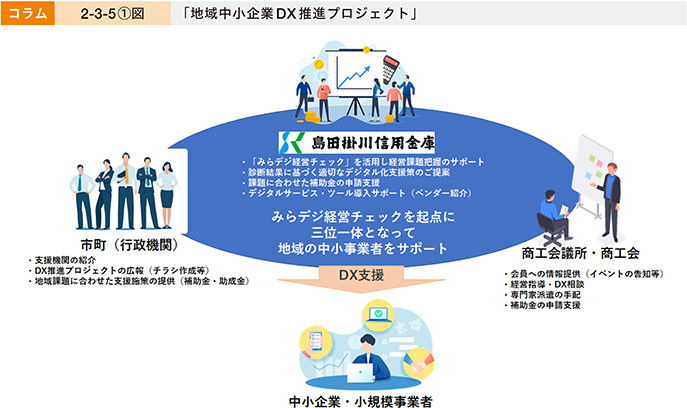

今回は、「みらデジ」を活用して、地域の中小企業が抱えるデジタル化の課題を可視化させ、行政や経済団体と三位一体となり地域のデジタル化支援を行っている島田掛川信用金庫の取組を紹介します。

2022年7月、島田掛川信用金庫は、掛川市、島田市を始め9つの行政機関、各市町の商工会議所や商工会、そして県信用保証協会と連携し、「地域中小企業DX推進プロジェクト」を始動させました。市町と協力体制を組んでいくことで、地域の事業者に対して有効な取組をより広く伝えていくことが可能となっています。

当該プロジェクトの立ち上げの背景としては、顧客の中小企業に対して経営課題を聞き取っていく中で、DXが多く挙げられるようになってきたことにあります。

実際に、事業者と一緒に「みらデジ経営チェック」を実施した結果、事業者自身は課題だと感じていなかった事業承継が今後取り組むべき重要テーマとして表示され、自社の真の課題を初めて認識するということがありました。そして事業承継を考えるに当たって事業のデジタル化に取り組んでいくことのきっかけにつながりました。この事例のように、今後は「みらデジ経営チェック」の結果をもとに、実際のデジタル化等の取組につながる補助金申請のサポートや融資の相談を受け、事業者が必要としているデジタル化支援へと結び付けていきます。

島田掛川信用金庫は、日常的に事業者と顔を合わせて様々な相談に乗っている立場だからこそできる方法で、自発的に「みらデジ」の活用に至らないような事業者に対してもアプローチし、有益な情報や取組を届けています。例えば、地域の中小企業に参加を呼びかけて「みらデジ」体験会を開催し、実際に島田掛川信用金庫の職員が参加した事業者をサポートする取組も行っています。

今後は、「みらデジ経営チェック」結果のデータを分析して地域のDX進捗状況や事業者に共通する課題の洗い出しなどを行い、今後必要な設備投資の提案や、行政機関に情報提供することによる支援策の拡充など、中小企業支援の充実につなげていくことに期待が高まっています。