足下の感染症や物価高騰、深刻な人手不足など、中小企業・小規模事業者は、引き続き厳しい状況にある。こうした先を見通すことが困難な時代において、個々の中小企業・小規模事業者の生産性向上等の前提となる、価格転嫁・取引適正化やデジタル化といった社会的基盤が重要である。また、支援機関は従来、事業者が抱える個々の経営課題に対し、その解決に向けた支援を実施してきたが、足下では経営課題の設定段階から対話と傾聴を通じて本質的な経営課題に対する気付きを与え、自己変革・行動変容を促す、「課題設定型」の支援も重要な手法の一つとなっている。本章では、共通基盤としての取引適正化と価格転嫁、デジタル化、支援機関、経営力再構築伴走支援(以下、「伴走支援」という。)の状況について確認していく。

第1節 取引適正化と価格転嫁

1.企業間取引の動向

本節では、(株)東京商工リサーチが実施した「令和4年度取引条件改善状況調査」1の結果から、中小企業・小規模事業者における企業間取引と価格転嫁の状況を確認する。

1 本アンケートの詳細は第1部第2章第2節を参照。

〔1〕受注量の状況

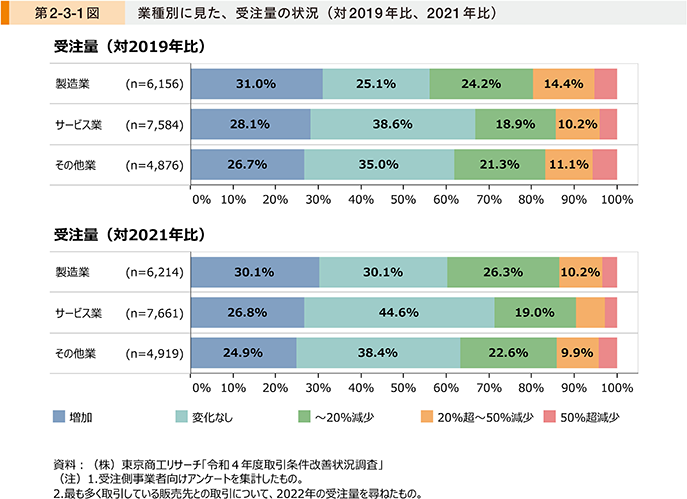

第2-3-1図は、最も多く取引している販売先との取引において、業種2別に、2022年の受注量の状況について見たものである。これを見ると、業種にかかわらず、3割弱程度の企業で、2019年、2021年と比べると受注量が増加していることが分かる。

2 業種の分類については、下記のとおりとなっている。

製造業・・・食品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、建材・住宅設備、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学産業(製薬産業、製薬産業以外)、石油製品・石炭製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、機械製造業、電機・情報通信機器、輸送用機械器具製造業(自動車・自動車部品製造業、造船業、航空宇宙工業、その他の輸送用機械器具製造業)、その他の製造業。

サービス業・・・通信業、放送コンテンツ業、情報サービス・ソフトウェア、インターネット付随サービス業、トラック運送業、運輸業、郵便業(トラック運送業以外)、不動産業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、広告業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、警備業、その他のサービス業。

その他業・・・農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂利採取業、建設業(ハウスメーカー、ハウスメーカー以外)、電気・ガス・熱供給・水道業、卸売業、小売業、金融業・保険業。

〔2〕受注単価の状況

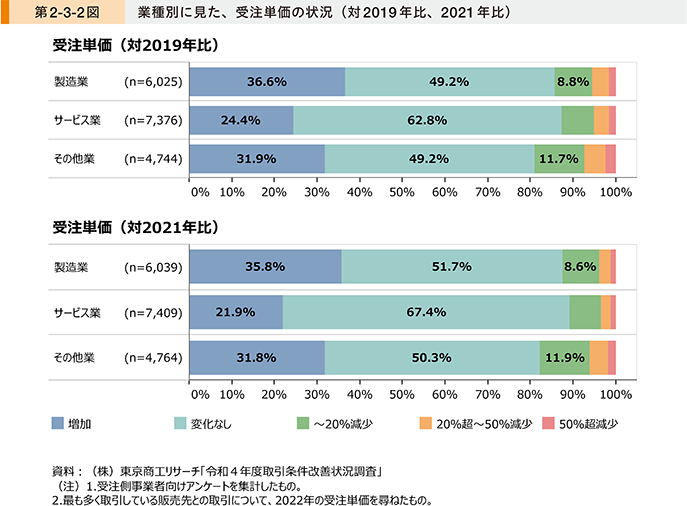

第2-3-2図は、業種別に、最も多く取引している販売先との取引における、2022年の受注単価の状況について見たものである。これを見ると、特に製造業において対2019年比で36.6%、対2021年比で35.8%「増加」となっているほか、サービス業においても対2019年比で24.4%、対2021年比で21.9%「増加」となっており、受注単価は感染症流行以降、一定程度増加している様子が見て取れる。

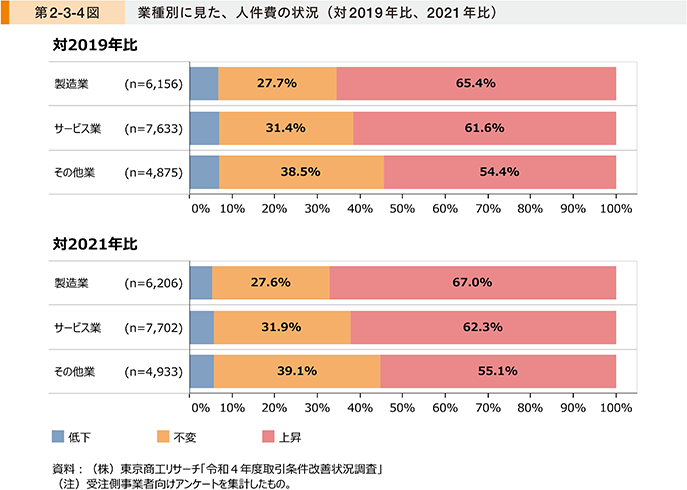

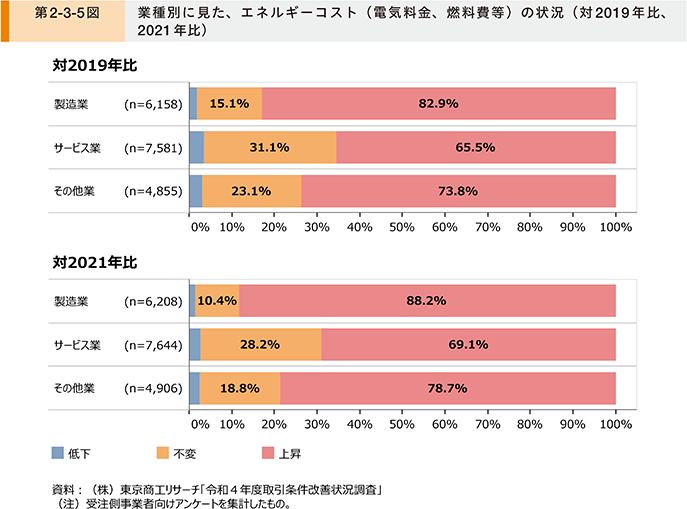

〔3〕コストの変動状況

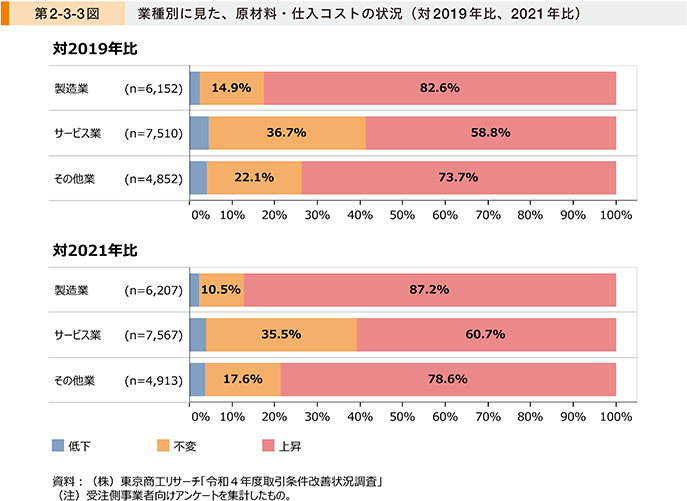

第2-3-3図、第2-3-4図及び第2-3-5図は、業種別に、2019年及び2021年と比べた原材料・仕入コスト、人件費、エネルギーコストの状況について見たものである。これを見ると、原材料・仕入コスト、人件費、エネルギーコストのいずれも、製造業がサービス業と比べて「上昇」と回答した割合が高い。特に製造業については「原材料・仕入コスト」、「エネルギーコスト」が対2021年比、対2019年比のいずれについても8割以上の企業が「上昇」と回答している。足下の物価高の影響を受けて、原材料・仕入コストやエネルギーコストの上昇がより強く実感されている様子が見て取れる。

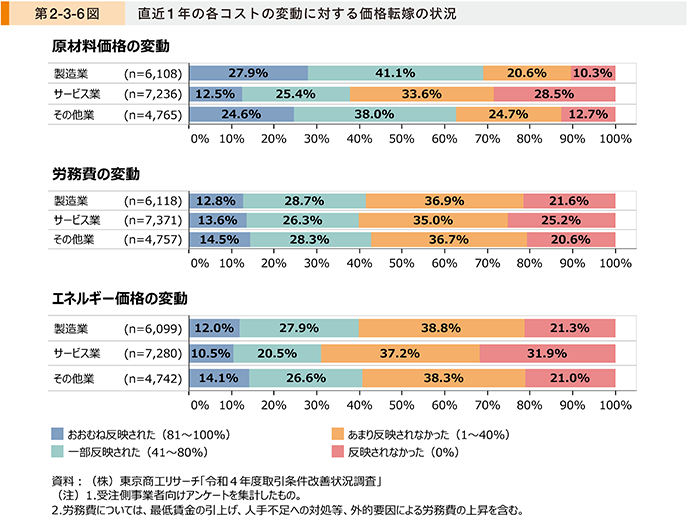

〔4〕コストの変動に対する価格転嫁の状況

第2-3-6図は、業種別に、直近1年の各コストの変動に対する価格転嫁の状況について見たものである。これを見ると、製造業では、原材料価格の変動が反映されたとする回答割合が高い。一方で労務費、エネルギー価格の変動については、いずれの業種においても、比較的反映されていない状況にある。この結果は、第1部第3章第1節の第1-3-4図において、「価格交渉促進月間フォローアップ調査」を用いて見た結果とも整合的である。特に、労務費については全ての業種で共通して半数以上が十分な価格転嫁を行えておらず、賃上げの原資となる価格転嫁は、引き続き重要な課題であると考えられる。

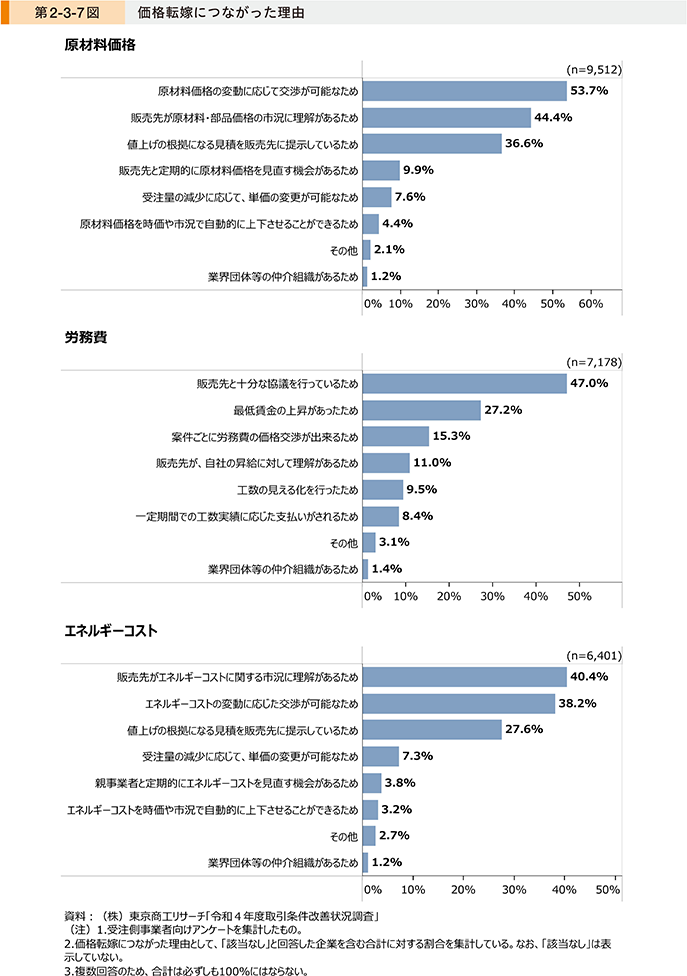

第2-3-7図は、コスト変動を価格転嫁できた理由について見たものである。これを見ると、原材料価格、エネルギーコストについては、価格変動に応じた交渉や、販売先が原材料、エネルギーコストの市況に関する理解があることが価格転嫁につながった理由として挙げられる。労務費については、販売先との十分な協議を行っていることのほかに、最低賃金の上昇が価格転嫁につながった理由として挙げられている。

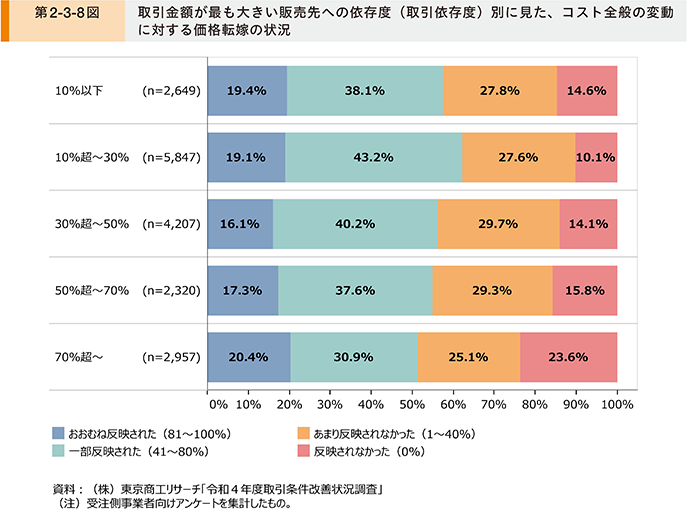

第2-3-8図は、取引金額が最も大きい販売先への依存度(取引依存度)別に、コスト全般の変動に対する価格転嫁の状況について見たものである。これを見ると、取引依存度の高い企業では、「反映されなかった」とする割合が高くなっている。

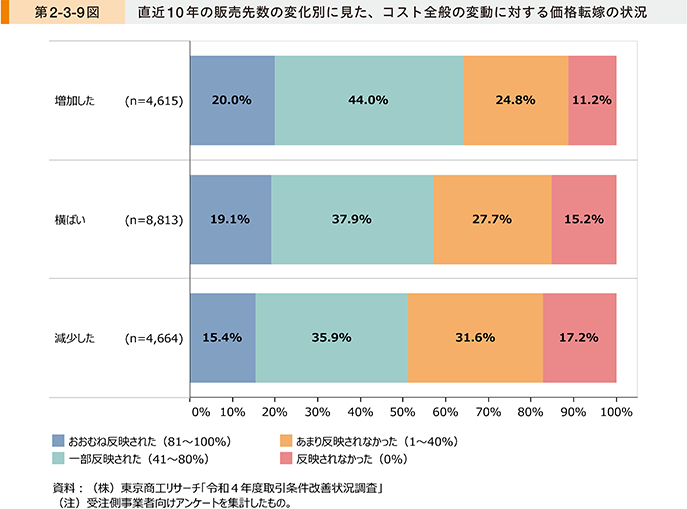

第2-3-9図は、直近10年の販売先数の変化別に、コスト全般の変動に対する価格転嫁の状況について見たものである。これを見ると、販売先数が「増加した」と回答した受注側事業者は、「横ばい」、「減少した」と回答した事業者と比べ、「おおむね反映された」、「一部反映された」の割合が高くなっている。このことから、販売先数を増加させることが、価格転嫁に向けて重要であると考えられる。

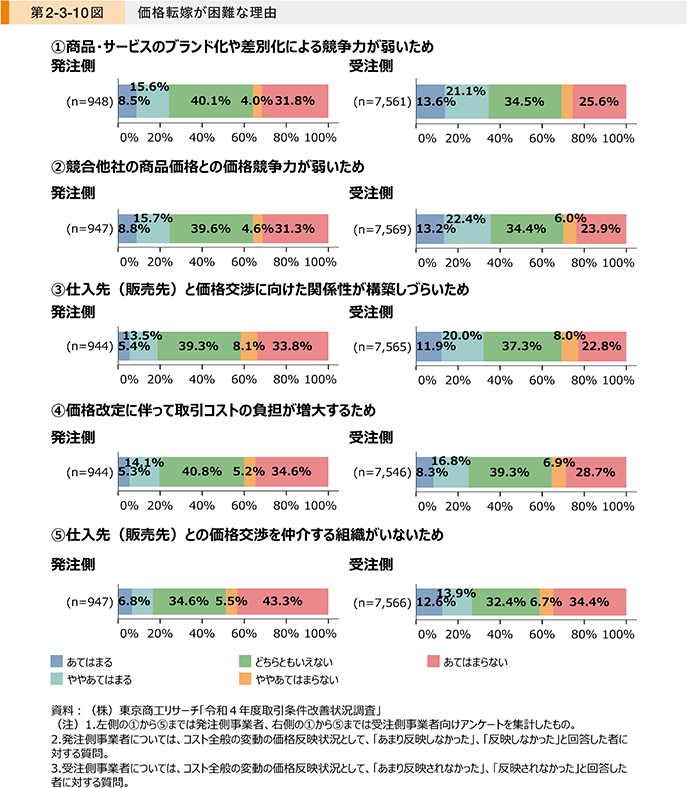

第2-3-10図は、受注側企業・発注側企業別に、価格転嫁が困難な理由について見たものである。これを見ると、受注側企業において、「商品・サービスのブランド化や差別化による競争力が弱いため」及び「競合他社の商品価格との価格競争力が弱いため」について、「あてはまる」、「ややあてはまる」の回答が、合わせて3割を超えている。発注側企業においては、「商品・サービスのブランド化や差別化による競争力が弱いため」及び「競合他社の商品価格との価格競争力が弱いため」について、「あてはまる」、「ややあてはまる」の回答がほかの理由と比べて一定数見られる。今回の調査結果だけで一概にはいえないが、価格転嫁に向けては、受注側企業・発注側企業の双方で取引する商品・サービスの競争力の確保も課題となっている可能性がある。

コラム2-3-1では、サプライチェーン全体でコスト上昇分を適切に価格転嫁できる環境を整備することを目的とする、価格転嫁に向けた取組を紹介する。また、コラム2-3-2では、そうした環境整備のうち、特に「パートナーシップ構築宣言」に関する取組について紹介する。

コラム2-3-1:価格転嫁に向けた取組

原材料価格やエネルギー価格が高騰している中、雇用の7割を占める中小企業が賃上げできる環境を整備するためにも、サプライチェーン全体でコスト上昇分を適切に価格転嫁できる環境を整備することが重要。中小企業庁では、具体的な価格転嫁対策として、(1)「価格交渉促進月間」による取組、(2)下請Gメンや自主行動計画等による取組、(3)パートナーシップ構築宣言の拡大・実効性向上等を実施した。

(1)「価格交渉促進月間」による取組

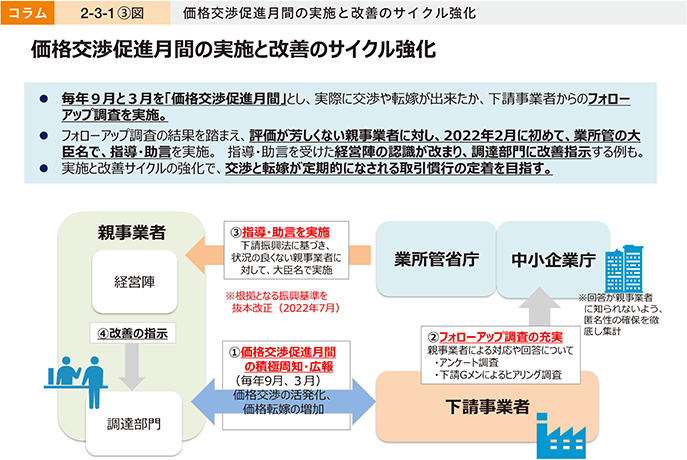

毎年9月と3月に実施している「価格交渉促進月間」の実効性をあげるため、各月間の終了後にフォローアップ調査として、中小企業15万社に対するアンケート調査と中小企業約2千社に対する下請Gメンによるヒアリングを実施しており、これらの結果を活用して、新たな取組として次の事項を実施した。

〔1〕「価格転嫁率」の算出・公表

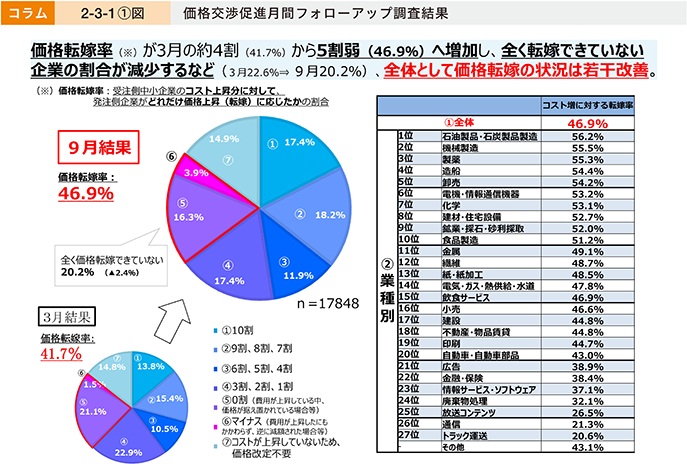

2022年9月の「価格交渉促進月間」のフォローアップ調査結果を取りまとめ、公表する際(2022年12月)、「価格転嫁率」についてのデータ公表を初めて実施した。具体的には、回答した中小企業全体の価格転嫁率は46.9%であった。また、業種別の価格転嫁率も算出しており、発注側企業として転嫁に応じている業種(転嫁率が高い業種)は、石油製品・石炭製品製造(56.2%)、機械製造(55.5%)、製薬(55.3%)で、転嫁に応じていない業種(転嫁率が低い業種)は、トラック運送(20.6%)、通信(21.3%)、放送コンテンツ(26.5%)であった(コラム2-3-1〔1〕図)。

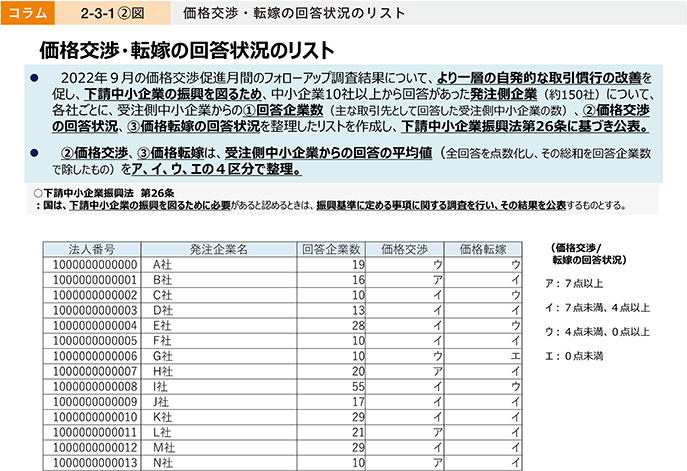

〔2〕「中小企業10社以上から回答のあった発注側事業者約150社の価格交渉・価格転嫁状況のリスト」公表

2022年9月の「価格交渉促進月間」のフォローアップ調査結果の追加公表として、より一層の自発的な取引慣行の改善を促し、下請中小企業の振興を図るため、アンケート調査において中小企業10社以上から回答があった発注側企業(約150社)について、各社ごとに、受注側中小企業からの“回答企業数”“価格交渉の回答状況”“価格転嫁の回答状況”を整理したリストを作成し、公表した(2023年2月)。これは、下請中小企業振興法第26条に基づく公表であり、初めて実施したもの。

〔3〕交渉と転嫁の状況の芳しくない親事業者への「指導・助言」の実施

フォローアップ調査結果を踏まえ、交渉と転嫁の状況の芳しくない親事業者に対して、下請中小企業振興法に基づき、事業所管大臣名での「指導・助言」を実施した。具体的には、2022年3月の「価格交渉促進月間」を踏まえて20数社に、2022年9月の「価格交渉促進月間」を踏まえて約30社に、「指導・助言」を実施した。

〔4〕各業種に特化した講習会開催

交渉・転嫁の状況の良くない業種において、2023年3月の「価格交渉促進月間」に向けた取組として、各業種に特化した講習会等を実施した。

以上のような価格交渉月間の実施と改善サイクルの強化で、交渉と転嫁が定期的になされる取引慣行の定着を目指している(コラム2-3-1〔3〕図)。

(2)下請Gメンや自主行動計画等による取組

〔5〕下請Gメンの体制強化

下請Gメンについて、2022年4月にそれまでの120名から倍増し240名体制に強化していたが、更に2023年1月から300名に体制強化を行った。これにより、中小企業の取引実態の把握機能と、業種ごとの課題の把握・分析機能を強化した。下請Gメンが把握・分析した業種特有の課題については、中小企業庁の審議会等を活用して各業界団体の自主行動計画の改定等に反映するよう要請し、取引適正化のプロセスの体系化・強化につなげる。

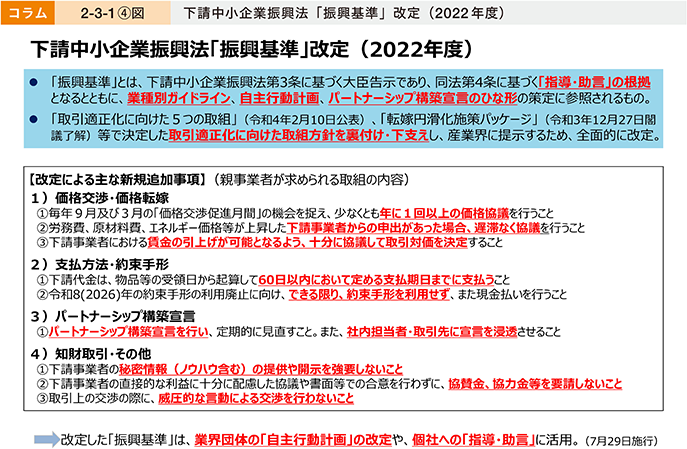

〔6〕下請中小企業振興法の「振興基準」改正

下請中小企業振興法「振興基準」は、下請中小企業振興法第3条により経済産業大臣が定める「下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準」であり、親事業者と下請事業者の望ましい取引関係等を具体的に提示したもの。下請Gメンの収集した取引実態や直近の取引適正化・価格転嫁に向けた取組を踏まえ、2022年7月に以下のような改正を行った(コラム2-3-1〔4〕図)。

(3)パートナーシップ構築宣言の拡大・実効性向上

サプライチェーン全体の共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」の宣言企業数拡大のための周知を行うとともに、宣言の実効性向上に向けて、宣言の取組状況に関する調査を行い、その結果を2022年10月に開催した「第4回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」に報告した上で、宣言企業に対して調査結果のフィードバックを行った。また、パートナーシップ構築宣言の更なる拡大、意義の浸透、実効性の向上と、サプライチェーン全体での協力拡大に向けた機運醸成を目的として2022年11月に「パートナーシップ構築シンポジウム」を開催し、新たな連携に取り組む優良事例の表彰・紹介を行った。

コラム2-3-2:パートナーシップ構築宣言に関する取組状況

パートナーシップ構築宣言は、〔1〕サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携、〔2〕親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行の遵守に重点的に取り組むことで新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表権を有する者の名前で宣言するものであり、約20,600社を超える企業の皆様に宣言していただいている(2023年3月末現在)。宣言文ひな形では、

1.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける(「Tier N」から「Tier N+1」へ)ことにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組む(オープンイノベーション、IT実装、グリーン化等)とともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄を目指すこと

2.「振興基準」の遵守

(1)取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合に協議に応じること

(2)手形などの支払条件として下請代金は可能な限り現金で支払い、手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、支払サイトを60日以内とするように努めること

(3)取引先も働き方改革に対応できるように、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を行わないこと

等の内容が含まれており、宣言内容に関する取組が取引現場に浸透することで、取引先とのパートナーシップが強化されることが期待される。

また、足下の物価高の中で、中小企業を含めて持続的な賃上げを実現していくためには、生産性向上とともにサプライチェーン全体での適切な価格転嫁が不可欠であり、パートナーシップ構築宣言の重要性は高まっている。こうした背景の下、政府としては宣言の拡大と実効性の向上に取り組んでいる。具体的には以下の取組を実施している。

<宣言に関する政策的インセンティブの拡充>

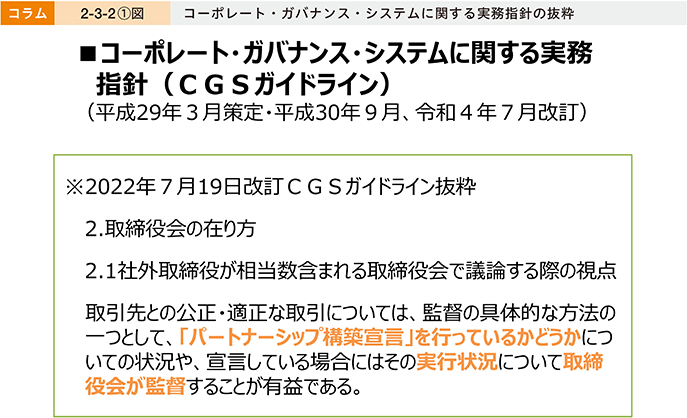

〔1〕コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針への位置づけ

コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針が2022年7月に改訂され、以下のように、取引先との公正・適正な取引については、監督の具体的な方法の一つとして、「パートナーシップ構築宣言」の宣言状況・実行状況を監督することが有益であることが新たに位置づけられた。

〔2〕宣言企業の申請に対する補助金の加点措置の拡大

経済産業省、中小企業庁以外の補助金においても、宣言企業に対する補助金の加点措置を拡大している。具体的には以下の補助金などにおいて加点措置がされている。

・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金【中小企業庁】

・事業再構築補助金【中小企業庁】

・先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金【資源エネルギー庁】

・ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業費補助金【経済産業省】

・コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金【経済産業省】

・モーダルシフト等推進事業費補助金【国土交通省】

・輸入小麦等食品原材料価格高騰緊急対策事業補助金【農林水産省】

・新市場開拓支援事業費補助金【国税庁】

〔3〕賃上げ促進税制の適用におけるパートナーシップ構築宣言の要件化

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用となる大企業向け賃上げ促進税制について、税制の適用要件の一つにマルチステークホルダー方針を作成して自社HPに公表することとされているが、マルチステークホルダー方針の必須記載項目の一つである取引先への配慮として、パートナーシップ構築宣言をしており、内容遵守に引き続き取り組む旨を記載することとなっている。

<宣言の取組状況調査の実施>

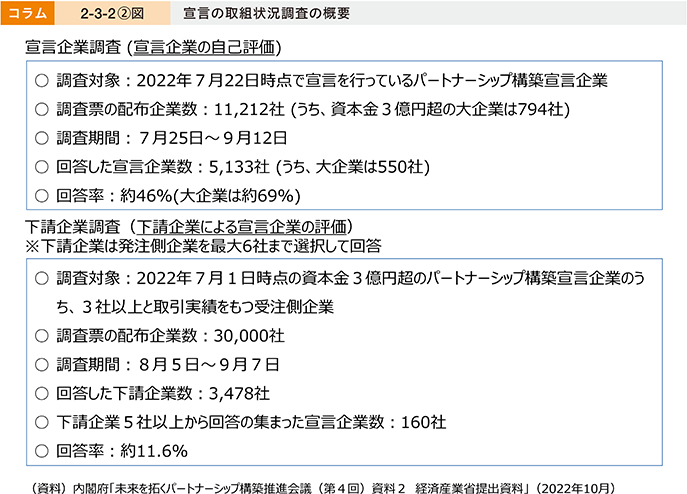

宣言企業の取組状況を把握し、実効性の向上につなげるため、宣言企業に対する調査に加えて、下請企業に対して取引先の宣言企業の取組状況を確認する調査を、2022年夏に初めて実施した。コラム2-3-2〔2〕図に調査概要を示す。

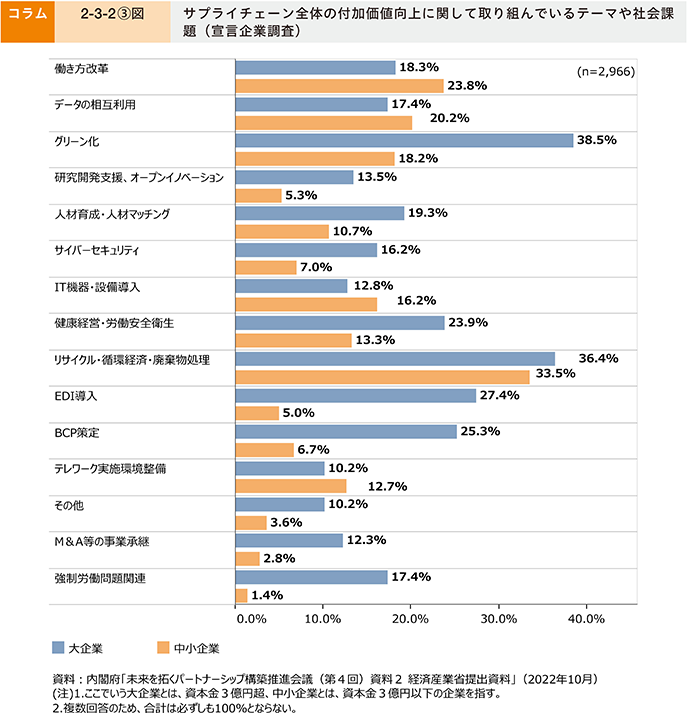

コラム2-3-2〔3〕図は、宣言企業調査における、宣言企業のサプライチェーン全体の付加価値向上に関して取り組んでいるテーマや社会課題を示したものである。これを見ると、サプライチェーンの中で牽引役が期待される大企業については、グリーン化の取組が約4割で最も多く、リサイクル・循環経済・廃棄物処理、EDI導入の取組と続く。中小企業は、リサイクル・循環経済・廃棄物処理に関する取組が約3割で最も多く、働き方改革、データの相互利用の取組と続く。

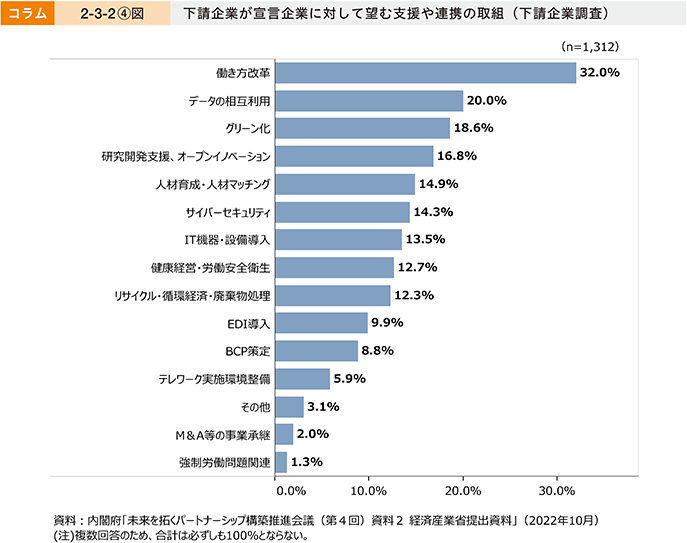

コラム2-3-2〔4〕図は、下請企業調査における、宣言企業に対して望む支援や連携の取組を示したものである。これを見ると、働き方改革に関する取組が約3割と最も多く、データの相互利用、グリーン化の取組と続く。

以上より、宣言企業のうち大企業の多くが取り組んでいるグリーン化の取組については、下請企業からも期待が高い取組であることが分かる一方で、働き方改革など、いくつかの項目では更なる取組が期待されている。

下請企業調査においては、遵守することを宣言している下請中小企業振興法の「振興基準」のうち、取引適正化の重点5課題(以下の(1)~(5))に関する宣言企業の取組状況も確認した。下請企業5社以上から回答の集まった宣言企業については以下の結果が得られた。振興基準に照らして問題となり得る行為を指摘された宣言企業が存在しており、宣言の実効性の向上が必要である。

(1)価格決定方法の適正化

〔1〕価格協議について (N=110)

・全ての下請に対して価格協議に応じた:85.5%

・9割以上の下請に対して価格協議に応じた:10.9%

・8割以上の下請に対して価格協議に応じた:3.6%

〔2〕価格転嫁について (N=110)

・7~9割程度の価格転嫁を受け入れた:47.3%

・4~6割程度の価格転嫁を受け入れた:49.1%

・1~3割程度の価格転嫁を受け入れた:3.6%

・価格転嫁を受け入れなかった:0%

〔3〕不合理な価格引き下げの要請 (N=160)

・5割以上の下請に対して要請があった:0%

・2割超~5割未満の下請に対して要請があった:1.9%

(2)型取引の適正化 (N=47)

・5割以上の下請が無償で型管理を求められた:8.5%

・2割超~5割未満の下請が無償で型管理を求められた:31.9%

(3)支払条件の改善 (N=160)

・5割以上の下請が手形の支払において割引料を負担している:11.9%

・2割超~5割未満の下請が手形の支払において割引料を負担している:23.1%

(4)知的財産・ノウハウの保護 (N=160)

・5割以上の下請との間で、知財取引が片務的契約となっている/契約がない:0%

・2割超~5割未満の下請との間で、知財取引が片務的契約となっている/契約がない:2.5%

(5)働き方改革に伴うしわ寄せ防止 (N=160)

・5割以上の下請が追加料金なく短納期発注や急な仕様変更をされた:0%

・2割超~5割未満の下請が追加料金なく短納期発注や急な仕様変更をされた:7.5%

<宣言企業への調査結果フィードバック文書の送付>

宣言の実効性の向上に向けて、下請企業調査において5社以上の下請企業から回答の集まった宣言企業160社と、宣言企業調査において振興基準に照らして問題となるおそれがある回答が確認された宣言企業188社に対しては、企業の代表者宛に、調査結果についてのフィードバック文書を送付し、必要な改善を促している。

<パートナーシップ構築シンポジウムの開催>

パートナーシップ構築宣言の更なる拡大、意義の浸透、実効性の向上と、サプライチェーン全体での協力拡大に向けた機運醸成を目的として、2022年11月に「パートナーシップ構築シンポジウム」を初めて開催した。シンポジウムにおいては、経済産業大臣賞、中小企業庁長官賞を新たに創設し、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組む優秀企業の表彰、取組紹介を行った。シンポジウムの概要は以下の通りである。

開催日時:2022年11月25日(金)16:00~17:30

会場:ベルサール虎ノ門 ※オンライン配信を組み合わせたハイブリッド形式

主催:経済産業省

後援:日本経済団体連合会、日本商工会議所

参加実績:会場 約100名、オンライン 約1,300名

プログラム

16:00-16:05 開会挨拶(経済産業大臣 西村 康稔)

16:05-16:10 パートナーシップ構築宣言に関する経済産業省の取組

16:10-16:25 基調講演(オムロン(株)立石 文雄 取締役会長)

16:25-16:40 優良企業の表彰(審査委員長 伊藤 邦雄 一橋大学名誉教授)

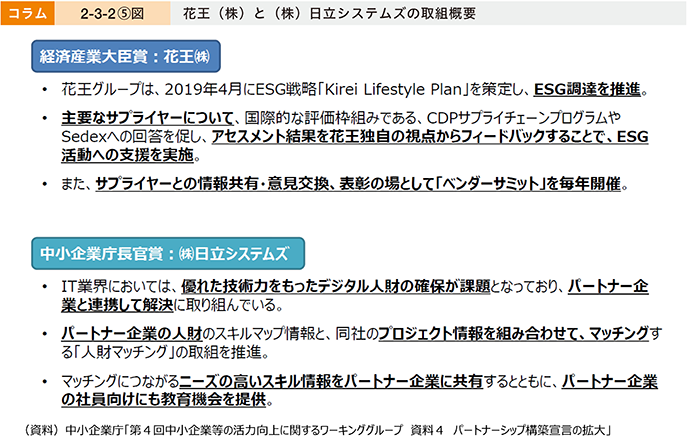

16:40-17:05 優良な取組事例の紹介(大臣賞:花王(株)、中小企業庁長官賞:(株)日立システムズ)

17:05-17:10 閉会挨拶(日本商工会議所 小林 健 会頭)

コラム2-3-2〔5〕図に、経済産業大臣賞を受賞した花王(株)と中小企業庁長官賞を受賞した(株)日立システムズの取組概要を示す。サプライチェーンの共存共栄に積極的に取り組む、同様の取組の更なる拡大が期待される。