第3節 支援機関における能力向上と連携、経営力再構築伴走支援

中小企業・小規模事業者の支援を担う支援機関は従来、事業者が抱える個々の経営課題に対し、その解決に向けた支援を実施してきた32が、幅広い経営相談に対応する者から専門的な分野の相談に対応する者まで様々である。また、足下では、経営課題の設定段階から対話と傾聴を通じて本質的な経営課題に対する気付きを与え、自己変革・行動変容を促す、「課題設定型」の支援も重要な手法の一つとなっている。

32 2017年6月に取りまとめられた「中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会中間整理」では、支援機関が果たすべき役割の重要なポイントとして、〔1〕気付きやきっかけを与えること、事業者の悩みを気軽に受け付けること、〔2〕支援機関相互がネットワークを形成すること、〔3〕それぞれの支援機関が能力を向上すること、の3点が挙げられている。

本節では、支援機関による課題解決の状況や、本質的な課題設定の状況、伴走支援の実施状況などを確認し、支援機関の現状を概観するとともに、支援機関の能力向上の取組や支援機関同士の連携について分析を行う。

なお、ここでは、(株)野村総合研究所が実施した「中小企業支援機関における支援能力向上に向けた取組等に関するアンケート」33の結果から支援機関側の認識を、(株)東京商工リサーチが実施した「中小企業が直面する経営課題に関するアンケート調査」34の結果から事業者側の認識を確認している。

33 本アンケートの詳細は第1部第5章を参照。

34 本アンケートの詳細は第1部第1章第3節を参照。

1.支援機関による支援の現状

本項では、支援機関の現状及び、本質的な課題設定や伴走支援の実施状況を概観する。

〔1〕課題解決の状況

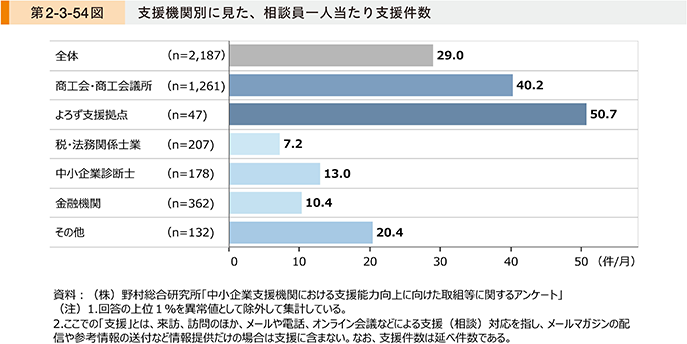

第2-3-54図は、支援機関別35に見た、相談員一人当たり支援36件数を示したものである。これを見ると、支援機関全体では各相談員が1か月に約30件の支援を実施している。支援機関別に見ると、各相談員が1か月に支援する件数はよろず支援拠点で50件超、商工会・商工会議所で40件超である一方、税・法務関係士業では10件を下回っている。このことから、支援機関ごとに事業者に対する支援の対応状況が異なることが分かる。

35 「その他」には、商工会・商工会議所、よろず支援拠点、税・法務関係士業、中小企業診断士、金融機関以外の、コンサルタント等の認定経営革新等支援機関などが含まれている。

36 ここでの「支援」とは、来訪、訪問のほか、メールや電話、オンライン会議などによる支援(相談)対応を指し、メールマガジンの配信や参考情報の送付など情報提供だけの場合は支援に含まない。なお、支援件数は延べ件数である。

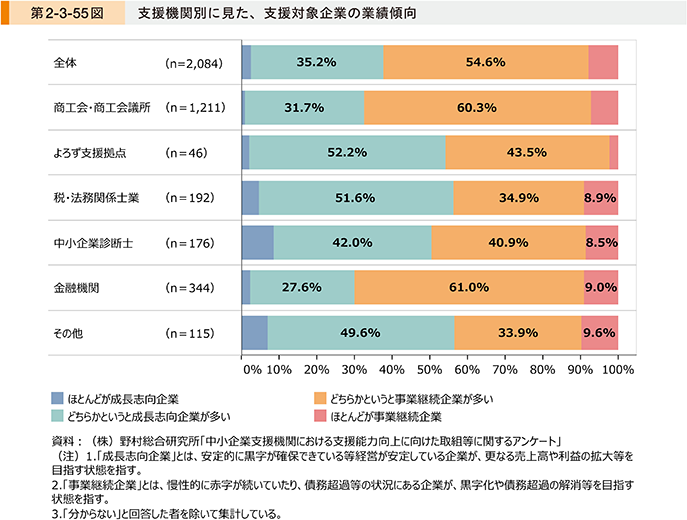

第2-3-55図は、支援機関別に見た、支援対象企業の業績傾向を示したものである。これを見ると、支援機関全体では、成長志向企業37を多く支援している支援機関が約4割、事業継続企業38を多く支援している支援機関が約6割となっている。支援機関はあらゆる経営状態の事業者の支援を実施しており、幅広い事業者の経営を支えていることがうかがえる。

37 「成長志向企業」とは、安定的に黒字が確保できている等経営が安定している企業が、更なる売上高や利益の拡大等を目指す状態を指す。

38 「事業継続企業」とは、慢性的に赤字が続いていたり、債務超過等の状況にある企業が、黒字化や債務超過の解消等を目指す状態を指す。

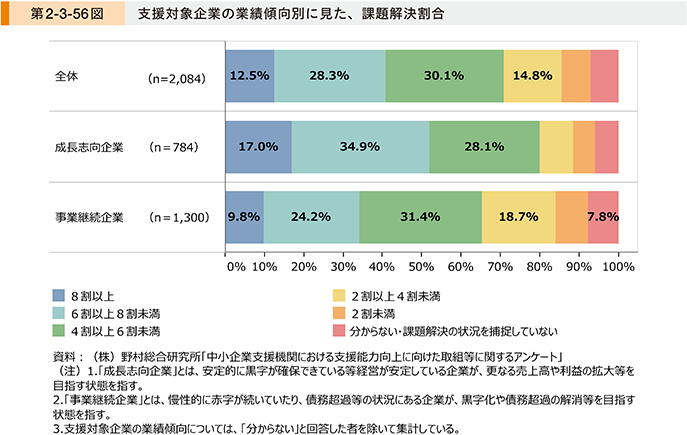

第2-3-56図は、支援対象企業の業績傾向別に見た、課題解決割合39を示したものである。これを見ると、支援機関全体では、4割程度の支援機関において、事業者の課題の6割以上を解決できていることが分かる。支援対象企業の業績傾向別に見ると、成長志向企業を多く支援している支援機関の方が、事業継続企業を多く支援している支援機関よりも、課題解決割合が高い傾向にあり、事業者の経営状態によって、抱えている経営課題やその解決の難易度が異なることがうかがえる。支援機関の支援により、事業者の経営課題は一定程度解決されているものの、課題の解決状況にはより向上させる余地があるといえよう。

39 ここでの「課題解決」とは、経営課題に対して何らかの対応策を講じ、一定程度目標が達成されたり成果が出たりした状態を指し、「課題解決割合」とは、支援対応件数に対する課題解決数の割合を指す。

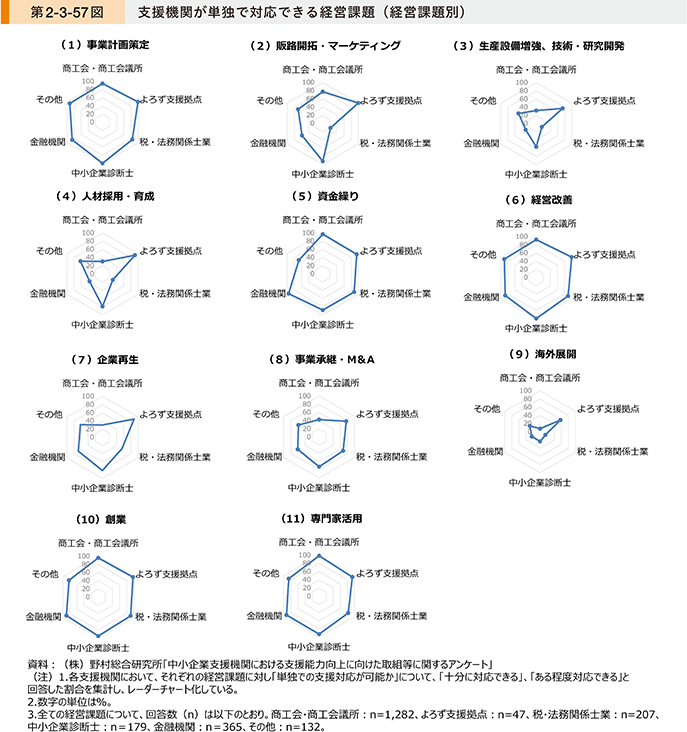

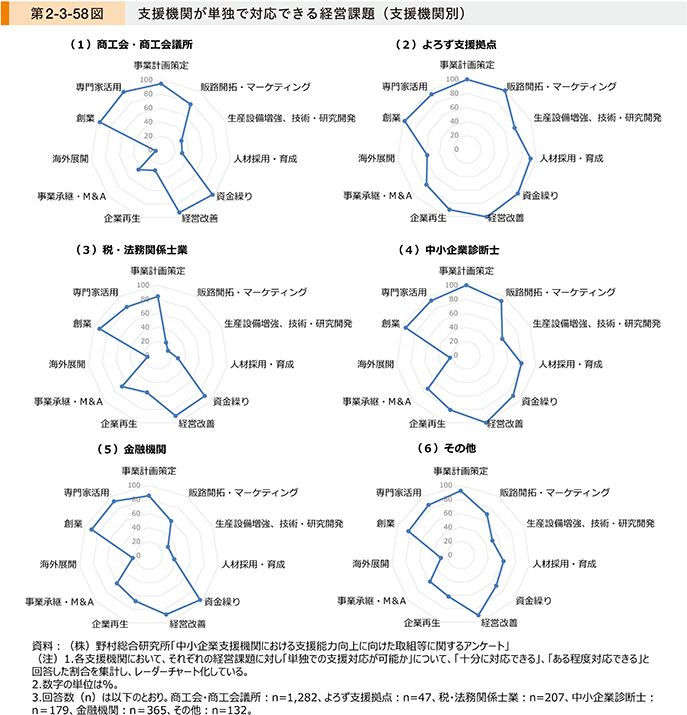

第2-3-57図は、経営課題別に、支援機関が単独で対応できる経営課題を示したものである。これを見ると、「事業計画策定」、「資金繰り」、「経営改善」、「創業」、「専門家活用」は、全ての支援機関において対応できる割合が高い一方、「生産設備増強、技術・研究開発」、「人材採用・育成」、「海外展開」は、対応できる割合が低くなっており、支援機関ごとに単独で対応できる経営課題に差があることが分かる。

また、第2-3-58図は、支援機関別に、単独で対応できる経営課題を示したものである。これを見ると、よろず支援拠点は、他機関と比べて単独で対応できる経営課題が多く、税・法務関係士業、中小企業診断士は、「事業承継・M&A」において、中小企業診断士、金融機関は「企業再生」において、それぞれ単独で対応できる支援機関の割合が他機関と比べて高い。一方、税・法務関係士業は、「販路開拓・マーケティング」において、単独で対応できる支援機関の割合が他機関と比べて低い。このように、支援機関の経営課題への対応状況は、経営課題ごと、支援機関ごとにばらつきがあることが分かる。

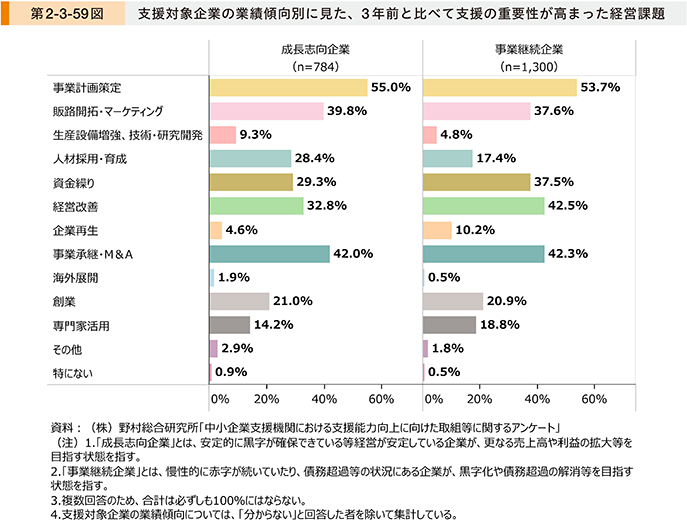

第2-3-59図は、支援対象企業の業績傾向別に見た、3年前と比べて支援の重要性が高まった経営課題を示したものである。これを見ると、支援対象企業の業績傾向によらず、「事業計画策定」、「事業承継・M&A」について、支援の重要性が高まったと回答した割合が高い。これを支援対象企業の業績傾向別に見ると、「生産設備増強、技術・研究開発」、「人材採用・育成」については、成長志向企業を多く支援している支援機関の方が重要性が高まったと回答した割合が高く、「資金繰り」、「経営改善」については、事業継続企業を多く支援している支援機関の方が、支援の重要性が高まったと回答した割合が高い。

続いて、事業者による支援機関の利用状況を確認する。

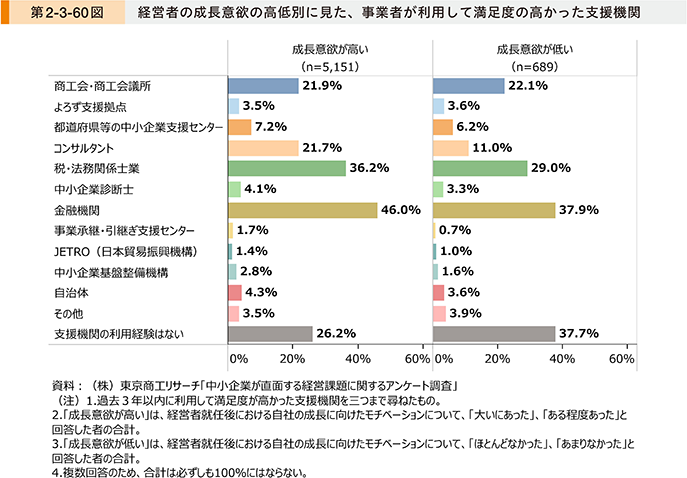

第2-3-60図は、経営者の成長意欲の高低別に見た、事業者が過去3年以内に利用して満足度の高かった支援機関を示したものである。これを見ると、経営者の成長意欲が高い事業者、低い事業者共に、「金融機関」と「税・法務関係士業」を回答した割合が高い。一般に、これらの支援機関は事業者との接触頻度が高いと考えられることから、事業者はアクセス性の良い支援機関から支援を受ける頻度が高いことがうかがえる。また、「コンサルタント」については、経営者の成長意欲が高い事業者の方が、経営者の成長意欲が低い事業者よりも回答割合が高くなっており、経営者の成長意欲によって、支援を受ける支援機関の傾向が異なることも分かる。以上より、事業者の成長意欲の高低によって利用する支援機関には差があるものの、「金融機関」、「税・法務関係士業」、「商工会・商工会議所」、「コンサルタント」等の支援機関を利用することで、事業者は満足する支援を受けられていることが分かる。一方で、「支援機関の利用経験はない」と回答した割合は、経営者の成長意欲が低い事業者の方が、経営者の成長意欲が高い事業者よりも高くなっており、経営者の成長意欲が低い事業者においては支援機関を利用するきっかけが得られていない可能性も考えられる。

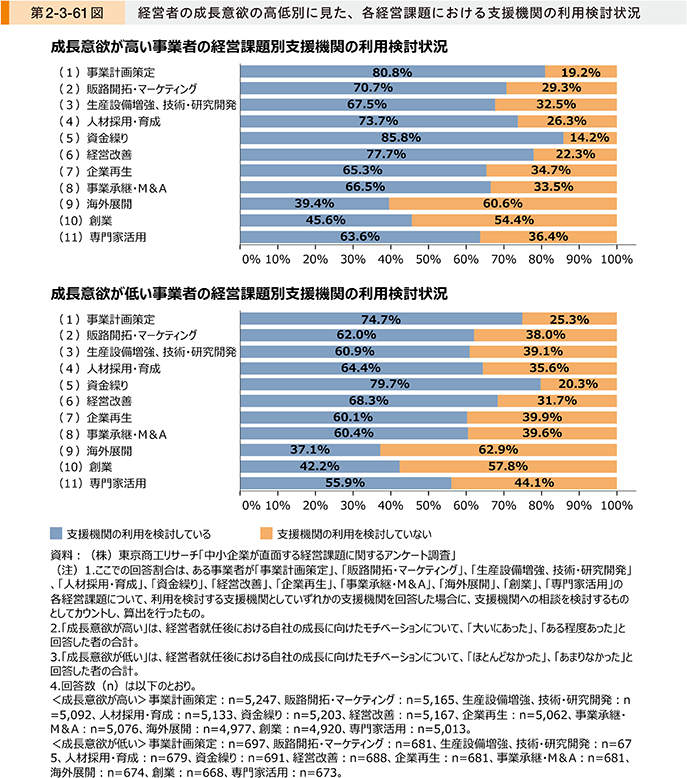

第2-3-61図は、経営者の成長意欲の高低別に見た、各経営課題における支援機関の利用検討状況を示したものである。これを見ると、経営者の成長意欲が高い事業者、低い事業者共に、「事業計画策定」、「販路開拓・マーケティング」、「人材採用・育成」、「資金繰り」、「経営改善」といった経営課題において、支援機関の利用を検討している割合が高い。経営者の成長意欲の高低別に見ると、支援機関の利用を検討する経営課題に大きな差はないものの、全ての経営課題において、経営者の成長意欲が高い事業者の方が、支援機関の利用を検討している割合が高い傾向にある。

〔2〕本質的な課題設定の状況

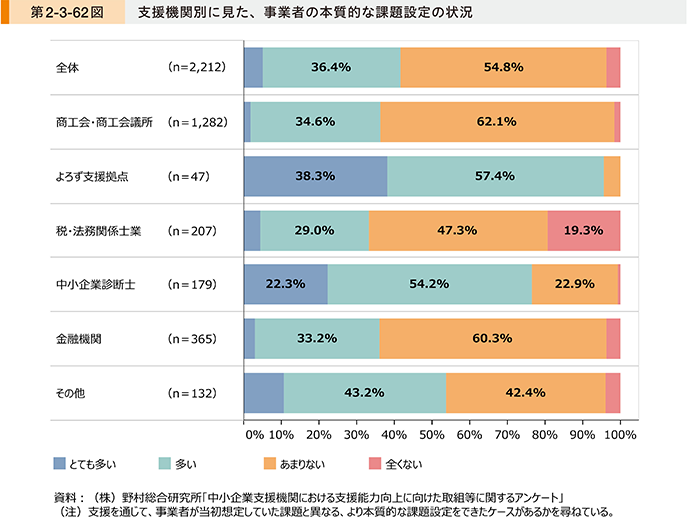

第2-3-62図は、支援機関別に見た、事業者の本質的な課題設定の状況40を示したものである。これを見ると、支援を通じて事業者が当初想定していた課題とは異なる、より本質的な課題設定をできたケースが「とても多い」、「多い」と回答した支援機関は約4割である。支援機関別に見ると、よろず支援拠点、中小企業診断士において、本質的な課題設定ができたケースが特に多い。

40 支援を通じて、事業者が当初想定していた課題と異なる、より本質的な課題設定をできたケースがあるかを尋ねている。

第2-3-63図は、本質的な課題設定について、過去3年以内に支援機関を利用した事業者における、本質的な課題設定を伴う支援を受けた経験の有無について示したものである。これを見ると、支援機関を利用した事業者の約4分の1は、当初想定していた課題とは異なる、より本質的な課題の設定につながるような支援を受けたことが「あった」と回答しており、支援機関からの支援により、本質的な課題設定が一定程度促されていることが分かる。

以上、第2-3-62図、第2-3-63図で見たように、支援機関の支援により事業者の本質的な課題設定が促されている可能性が示されたものの、本質的な課題設定の状況については、支援機関の認識が事業者の認識を上回っており、支援機関においてはより事業者の視点に立った支援を行うことが重要であるといえよう。

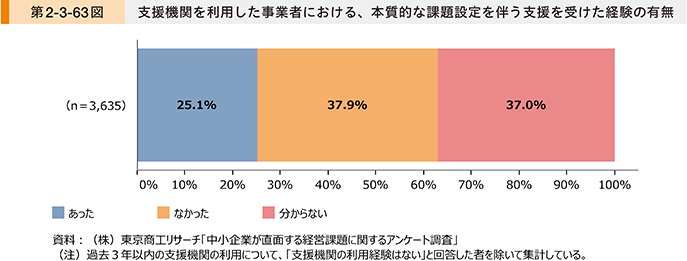

第2-3-64図は、事業者の支援機関に対する本質的な課題設定への期待を示したものである。「支援機関を利用して、当初想定していた課題とは異なる、より本質的な課題を設定できることは、自社の持続的な成長・発展につながると思うか」について、「とてもそう思う」、「ある程度そう思う」と回答した事業者の割合の合計は6割を超えており、事業者は支援機関による支援により、本質的な課題設定ができることに期待を持っていることがうかがえる。

〔3〕伴走支援の実施状況

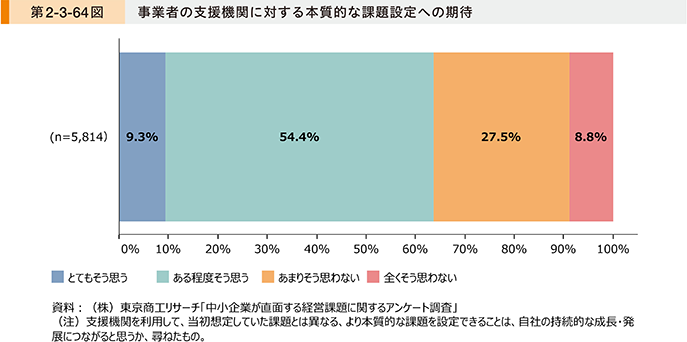

第2-3-65図は、支援機関別に見た、伴走支援41の実施状況を示したものである。これを見ると、支援機関全体では、伴走支援を「十分にできている」、「ある程度できている」と回答した割合の合計は7割を超えている。支援機関別に見ると、特によろず支援拠点と中小企業診断士において、「十分にできている」と回答した割合が高い。一方、税・法務関係士業では、「十分にできている」、「ある程度できている」の合計が約5割と、伴走支援を実施していると回答した割合が低い。支援機関によってばらつきはあるものの、全体として伴走支援の取組は浸透していることが分かる。

41 「伴走支援」とは、経営者等との「対話と傾聴」を通じて、本質的な経営課題に対する気付きを与え、自己変革・行動変容を促す、「課題設定」を重視した支援手法により行う支援のことを指す。

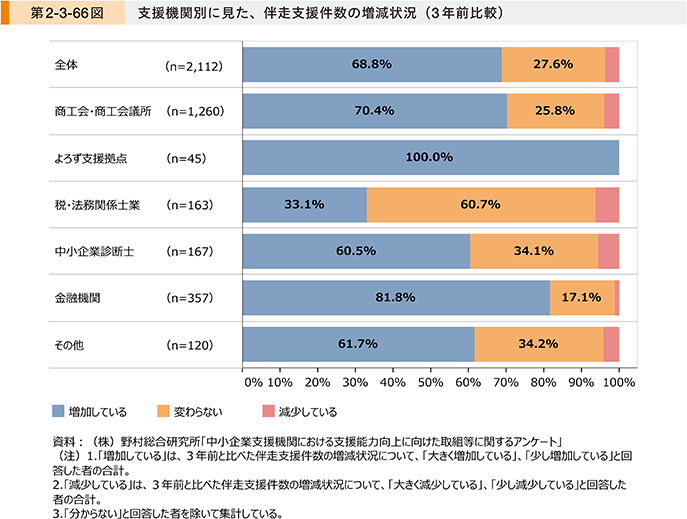

第2-3-66図は、支援機関別に見た、3年前と比べた伴走支援件数の増減状況を示したものである。これを見ると、支援機関全体では、約7割の支援機関が3年前と比べて伴走支援件数が「増加している」と回答している。支援機関別に見ると、第2-3-65図で伴走支援の実施割合が低かった税・法務関係士業においても、伴走支援件数が「増加している」と回答した割合は約3割で、「減少している」と回答した割合を上回っている。伴走支援の取組は、3年前と比べて着実に進展していることが示唆される。

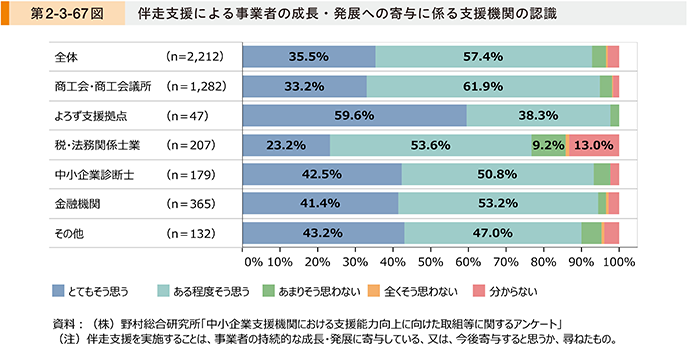

第2-3-67図は、伴走支援による事業者の成長・発展への寄与に係る支援機関の認識を示したものである。これを見ると、「伴走支援を実施することは、事業者の持続的な成長・発展に寄与している、又は、今後寄与すると思うか」について、支援機関全体で、「とてもそう思う」、「ある程度そう思う」と回答した割合の合計が9割を超えている。支援機関別に見ると、第2-3-65図で伴走支援を実施している割合が最も高かったよろず支援拠点において、「とてもそう思う」と回答した割合が最も高くなっており、伴走支援の取組の進展とともにその効果を実感していることがうかがえる。また、第2-3-65図で伴走支援を実施している割合が最も低かった税・法務関係士業においても、「とてもそう思う」、「ある程度そう思う」と回答した割合の合計は7割を超えており、伴走支援に対する期待感が高いことが分かる。

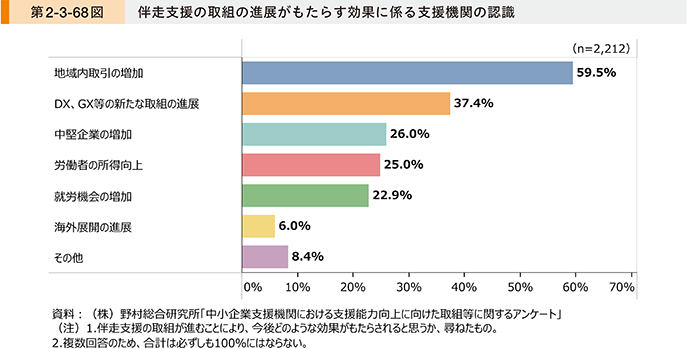

第2-3-68図は、伴走支援の取組の進展がもたらす効果に係る支援機関の認識を示したものである。これを見ると、「地域内取引の増加」の割合が約6割と最も高い。次いで、「DX、GX等の新たな取組の進展」、「中堅企業の増加」、「労働者の所得向上」、「就労機会の増加」と続き、いずれも2割を超える支援機関が回答しているなど、伴走支援により、一事業者の成長にとどまらず、地域社会への幅広い波及効果が期待されていることが分かる。

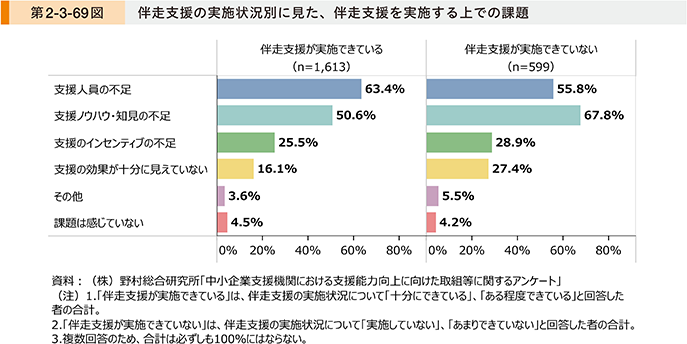

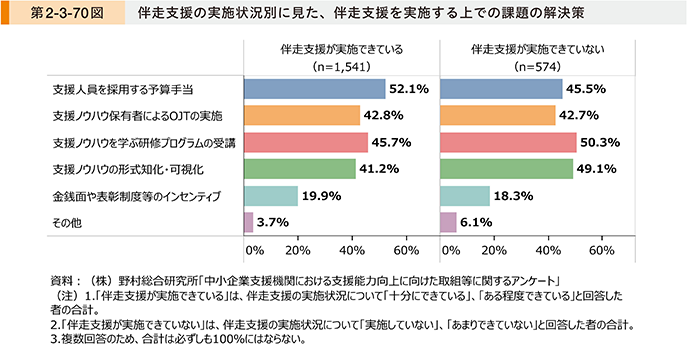

第2-3-67図や第2-3-68図において、支援機関の伴走支援に対する期待感が高いことを確認したが、支援機関は伴走支援を実施する上で課題を抱えている。第2-3-69図は、伴走支援の実施状況別に見た、支援機関が伴走支援を実施する上での課題を示したものである。これを見ると、伴走支援が実施できている支援機関においても、「支援人員の不足」だけでなく、「支援ノウハウ・知見の不足」と回答した割合が高く、伴走支援のノウハウ・知見の蓄積に課題を感じていることが分かる。これについて、伴走支援が実施できていない支援機関においては「支援ノウハウ・知見の不足」と回答した割合が他の課題と比べて最も高くなっており、伴走支援が実施できていない支援機関においては、支援ノウハウ・知見の不足がより大きな課題となっていることがうかがえる。

第2-3-70図は、第2-3-69図で示されたような伴走支援を実施する上での課題について、伴走支援の実施状況別に、支援機関が有効と考える解決策を示したものである。これを見ると、伴走支援が実施できている支援機関においては、「支援人員を採用する予算手当」と回答した割合が最も高く、伴走支援が実施できていない支援機関においては、「支援ノウハウを学ぶ研修プログラムの受講」、「支援ノウハウの形式知化・可視化」と回答した割合が高い。これにより、伴走支援の実施状況によって支援機関は異なる課題を抱えているが、それぞれの状況に応じて適した公的手当など支援策を実施することで、課題が解決され、伴走支援の取組がより一層進展する可能性があるといえよう。

事例2-3-8では、伴走支援を受けたことで浮き彫りになった課題に取り組み、更なる成長を目指す企業の事例を、事例2-3-9では、伴走支援の取組に注力し、ノウハウの形式知化に取り組む支援機関の事例を紹介する。また、コラム2-3-6では中小企業庁が主導する伴走支援の推進に係る取組を、コラム2-3-7、コラム2-3-8では関東経済産業局による伴走支援を実施する上でのポイントと、伴走支援推進のためのOJTの取組を紹介する。

事例2-3-8:山京インテック株式会社

伴走支援を通じて、自ら課題を考え、解決に取り組む姿勢が全社的に定着し、更なる成長につなげている企業

所在地 長野県飯田市

従業員数 110名

資本金 4,840万円

事業内容 電気機械器具製造業

▶会社の成長に向けた経営計画を立てるも成果に結び付かないという課題を解決すべく、伴走支援に手を挙げる

長野県飯田市の山京インテック株式会社は、機器事業、加工事業、システム事業の3事業を主力とする企業である。同社はリーマン・ショック以降価格競争の激化でOEM事業の収益性が悪化し、自社製品事業への転換を図っていたが、会社の成長に向けた中期経営計画を策定しても、日常の業務に追われ、達成に向けた取組の見直しができていなかった。また、機器事業、加工事業、システム事業の三つの事業部門が独立的に業務を実施し、統一的な管理や部門間の連携ができないことも課題であった。こうした中、2020年に関東経済産業局から経営力再構築伴走支援(以下、「伴走支援」という。)の案内を受けた原正登総務部長は、「従来の課題解決型支援とは違い、課題の設定から実施してもらえる」という点に魅力を感じ、社長と相談して伴走支援を受けることを決めた。

▶伴走支援におけるヒアリングとディスカッションで、課題の洗い出しと意識改革を実施

伴走支援は、課題の洗い出しから始まった。これは、伴走支援チームが同社の役員、部長、課長に対して事業に関する詳細なヒアリングを実施しながら、同社による課題設定を促すもので、約6か月間にわたって行われた。その結果、「PDCAサイクルがうまく回っていないこと」と「人事評価における人材要件が明確でないこと」の二つの課題が浮き彫りになった。次の6か月間では、これらの課題の解決に向けた取組を実施した。PDCAサイクルに対しては、計画・実行した結果について評価と見直しを行う項目を明確に定め、次の取組につなげる仕組みを構築した。人材要件に対しては、役割等級とそれに応じた業務の内容を定義した。こうした課題の解決に当たっては、伴走支援チームも入りながら経営幹部と社員でディスカッションを実施したが、開始当初は社員の発言が少なかった。そこで、伴走支援の取組趣旨を伝えながら、心理的安全性を確保してディスカッションを重ねたところ、徐々に社員からの発言も増加。最終的には、自らの事業部門を超えたアイデアの発案があるなど、活発な議論が行われ、課題解決の取組が促進された。原総務部長は「こうしたディスカッションを行ったことが会社全体の認識合わせにつながり、一体感の醸成と意識の改革ができた。非常に意義のあるものだった。」と語る。

▶伴走支援終了後、自ら課題を設定し解決に取り組む姿勢が全社的に定着、更なる成長に向け新事業に着手

こうした伴走支援の結果、各部門において計画書や行動表を毎月見直すなどPDCAサイクルが回るようになったほか、人事評価における人材要件の明確化により社員のモチベーションが上がったことなどから、生産性の向上につながった。また、部門間連携で互いの強みをいかして自社製品事業に取り組んだことで、自社製品の「ノイズフィルタ」の売上拡大にもつながった。伴走支援の終了から2年が経過するが、自ら課題を考え、解決に向けて取り組む姿勢が全社的に定着。現在は、事業再構築補助金を活用した新事業に着手して更なる成長を目指している。「これまでは日々の納期に追われて改善が後回しになっていたが、環境を変えれば生産性が上がると実感できたことで、会社全体が改善に対して前向きになった。答えを教えてもらうのではなく、自分たちで考えて行動することを促してもらえた。こうした意識改革こそが伴走支援の成果である。」と原総務部長は語る。

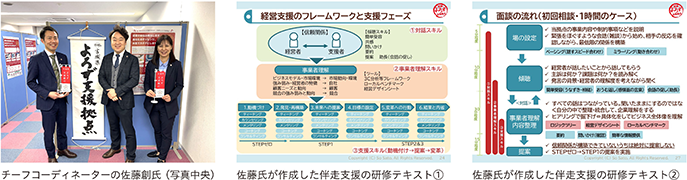

事例2-3-9:宮城県よろず支援拠点

『経営力再構築伴走支援』に注力し、組織として、ノウハウの蓄積や形式知化を進めている支援機関

所在地 宮城県仙台市

▶伴走支援ノウハウの蓄積や支援の均質化が課題

宮城県仙台市の宮城県よろず支援拠点では、資金繰り、売上高拡大、雇用など、経営に関する多岐にわたる領域に対し、コーディネーターが一丸となって支援を実施している。昨今では、本質的な課題の解決と自走化を促す経営力再構築伴走支援(以下、「伴走支援」という。)にも注力し、事業者の経営改善を図っている。伴走支援の実践には、事業者に寄り添った丁寧な「対話」を重ねながら、事業者の強みや課題を整理し、課題解決に向けた支援を行う必要があり、これまで以上に高い支援スキルが求められた。一方で、事業者支援の手法は属人的で体系化されていなかったため、対話を通じた事業者理解の進め方が分からないコーディネーターも多く、均質的な支援や身に付けた支援ノウハウの蓄積が難しい状況となっていた。この状況を改善し拠点としての支援の質の向上を図るべく、同拠点の佐藤創チーフコーディネーターは、伴走支援手法の体系化と形式知化に取り組んだ。

▶伴走支援スキルの細分化により支援手法を体系化、OJTにも取り組んで支援能力を向上

伴走支援手法の体系化に当たり、佐藤チーフコーディネーターは、伴走支援に必要となるスキルを「対話スキル」、「事業者理解スキル」、「支援スキル」の三つに細分化。その上で、各スキルを身に付けるためのツールや手法を明確化した。例えば、支援スキルには「動機付け」が含まれ、その手法には「ティーチング」、「カウンセリング」、「メンタリング」がある。また、「1時間の初回相談」など具体的なケースを想定し、時間配分や実践すべき事項を定めた。このように、伴走支援の各フェーズにおいて必要となるスキルや実践すべき事項を整理し、研修テキストとして可視化・共有することで、誰もが伴走支援に取り組むことができる仕組みを構築した。加えて、ロールプレイング形式の実践的な研修や、新人をベテランの支援に同席させるなどのOJTも実施している。こうした伴走支援スキルの体系化とノウハウの蓄積がコーディネーターの能力向上と支援の均質化につながった。

▶蓄積したノウハウを他拠点にも展開、伴走支援の更なる展開を図る

同拠点では、これまでに9社の伴走支援を実施。支援能力を向上させながら伴走支援を実施したことで、事業者からの支援に対する満足度が高くなったことを実感しているという。また、これらの取組が他県のよろず支援拠点の目に留まり、研修テキストの共有や伴走支援に関する研修の実施依頼を受けている。佐藤チーフコーディネーターはこうした声を歓迎しているほか、中小企業診断協会の実務補習の指導員としても伴走支援ノウハウの展開に寄与している。「伴走支援をすることで、事業者に主体的な意欲が湧き、経営ビジョンを推進する更なる活力が生まれる。こうした事業者が増えることは、地域の活性化にもつながると考えている。蓄積したノウハウをほかの支援者にも積極的に横展開することで、伴走支援の更なる展開と事業者の意欲向上を図っていきたい。」と佐藤チーフコーディネーターは語る。

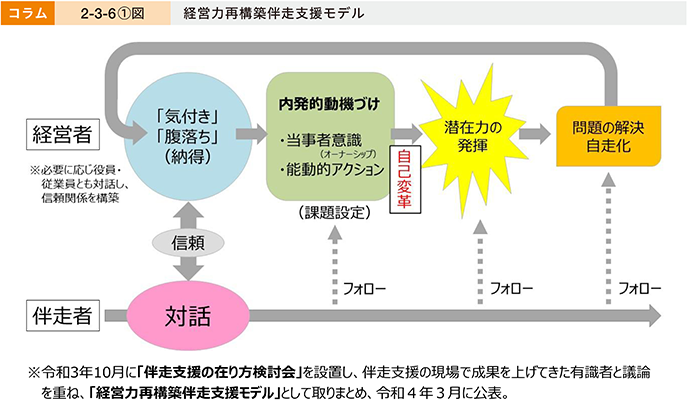

コラム2-3-6:経営力再構築伴走支援の更なる推進に向けた取組

■経営力再構築伴走支援とは

新型コロナウイルス感染症の流行による市場環境や国際情勢の変化、原料・エネルギー価格の高騰等、中小企業を取り巻く環境は激変しており、今後も予測しない環境変化が起こり得る不確実性の高い時代となっている。

中小企業がこうした環境変化に柔軟に対応し乗り越えていくには、企業の経営力そのものを強化し、自らを変革させる「自己変革力」を高めていく必要がある。中小企業庁では、経営者との「対話と傾聴」を通じて経営者自身に本質的な課題への気付きを促し、自発的な行動を導き出して企業の自己変革や自走化につなげる支援の手法として、「経営力再構築伴走支援」(以下、「伴走支援」という。)を推進している。

■これまでの取組

伴走支援の全国への普及・拡大を図るため、商工団体や士業団体、金融機関の団体等15の機関と連携して令和4年5月に「経営力再構築伴走支援推進協議会」を設立。様々な伴走支援の事例やノウハウの共有、伴走支援人材の育成、支援機関同士の連携等の取組を進め、伴走支援の普及に向けた取組の横展開や、各機関同士の連携による支援体制構築など、活発な取組が進んでいる。

また、全国の地方経済産業局やよろず支援拠点等が伴走支援の実践に取り組んでおり、支援先企業の中には、組織や制度の改革により社員の自発性が向上した結果、生産性が上がり、利益率が大幅に増加した企業もあり、着実に伴走支援の成果が表れ始めている。

さらに、全国の支援者を対象として、課題設定型の伴走支援の基本的な考え方や実践現場での支援効果、支援ノウハウ等を紹介し、伴走支援の全国的な機運醸成を図るとともに、支援者自身の支援手法の見直しなどの気付きにつなげることを目的とした「経営力再構築伴走支援シンポジウム」を令和5年2月に開催した。

シンポジウムでは、〔1〕南山大学 中村教授による伴走支援の理論の柱となる「プロセス・コンサルテーション」についての基調講演、〔2〕埼玉県商工会議所連合会 黒澤広域指導員による具体的な実践事例に基づいた伴走支援のポイント等についての講演、〔3〕伴走支援を受けた企業側の視点と伴走支援を実践した支援機関側の視点による伴走支援の取組に関するパネルディスカッションをそれぞれ実施した。

■今後の取組

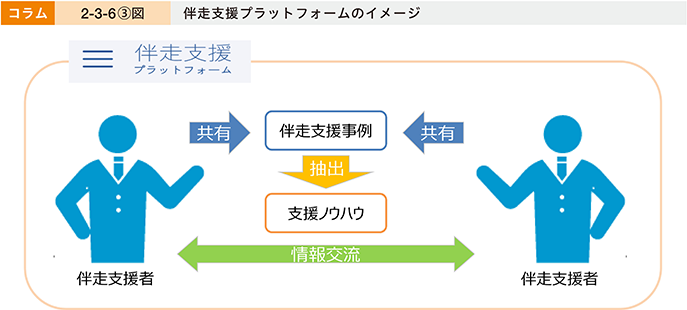

伴走支援の全国への普及・展開を更に推進していくため、全国での伴走支援の実践から得られた支援事例、支援ノウハウ、知見を抽出・形式知化した支援ツールを開発し、全国の様々な支援機関への共有を図る、以下の取組を実施予定。

〔1〕「伴走支援プラットフォーム(オンライン)」の構築

伴走支援の更なる普及・浸透と支援者のスキル向上を図ることを目的として、オンライン上にプラットフォームサイトを構築。全国の支援者が支援事例やノウハウに関する情報を収集・共有できることに加え、支援者同士で情報交流を行うことのできる共通基盤として機能することを目指す。

〔2〕「伴走支援ガイドライン(手引書)」の作成

伴走支援の具体的な進め方や支援手法、留意点などを事例も交えて取りまとめ、商工団体や中小企業診断士・税理士等の士業、金融機関担当者などの伴走支援の取組を行う支援者に向けて、伴走支援の実践を促すとともに、実際の支援現場における手引書として活用できるガイドラインを作成。中小企業大学校等における伴走支援に係る研修教材とすることも想定。

コラム2-3-7:企業の自己変革力の向上を促す伴走支援のポイント

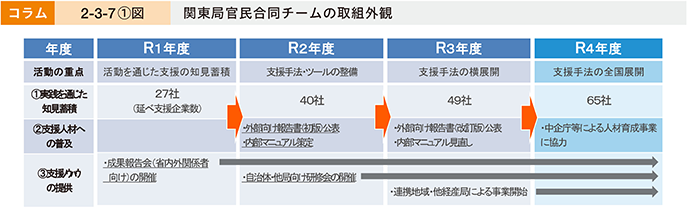

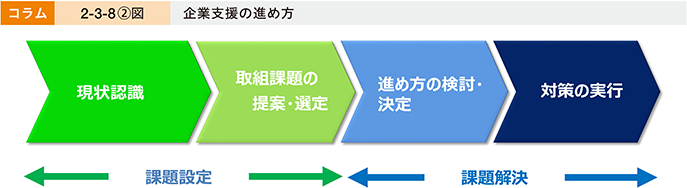

関東経済産業局では、令和元年6月に職員と民間専門家による官民合同の企業支援チームを結成し、地域経済への波及効果が期待される地域未来牽引企業等の稼ぐ力の向上を目指した支援を実施してきた。現在までに支援企業数は約65社に上っている。

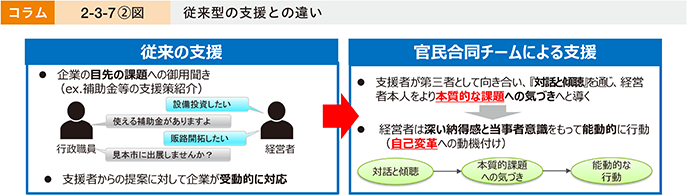

本支援の特徴は、従来型の支援とは異なり、目先の課題への対応でなく、企業が自ら自社改革に取り組む力(自己変革力)を高めるための本質的な課題の設定と解決を促し、企業の潜在成長力を引き出すことを目的としている点にある。

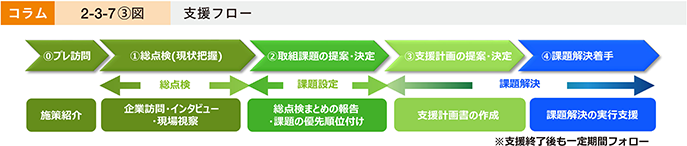

支援フローは2-3-7〔3〕図のとおり。おおまかには、総点検~課題設定~課題解決という流れで実施する。以下、各プロセスにおける支援のポイントについて説明する。

【総点検】

支援の入口では、経営者・社員へのインタビュー、現場視察等により企業理念や組織体制から、沿革、製品・サービスの強み、内部管理体制等、企業の内部環境と外部環境を多角的に「点検」し、課題抽出を行う。このステップでポイントとなるのは、インタビューを進める過程で「傾聴」(丁寧に話を聴き、相手に対する共感的理解を得る)と、「対話」(目的を持った能動的な会話を通じて、相互の理解を深める)により、腹を割って話してもらえるような信頼関係を構築することである。

加えて、いかに経営者が自社を客観的に捉え、潜在的な課題についての「気付き」を得られるかが次のポイントとなる。対話を進める中で、経営者自身に言葉にしてもらうと、経営者の中で無意識であったことを意識化することができ、これが気付きにつながる。こうした過程において支援者側は、必要に応じて、「このような取組を実施することが良いのではないか」など企業が未着手の取組を議論の呼び水として提案したり、社員へのインタビューや現場視察など、第三者が会社に入り込んで得た情報をフィードバックしたりするなどの工夫により、経営者の気付きを促している。

[ケース・スタディ〔1〕:「気付き」を得る]

A社では、市場や競合他社の動きについて、経営者の理解が不足しているという現状が明らかになった。これに対し、競合他社による販促の取組(EC、SNS活用、Web広告など)について取りまとめ、情報提供を行いながら対話を進めた。また、決算書と市場概況の分析を用いて、市場規模は拡大基調であるにもかかわらず、同社の売上げが苦戦していることを定量的に示すなどした。これにより、営業戦略を再構築することの必要性について経営者に気付きが生まれた。

【課題設定】

総点検により課題の整理をした後、それぞれの課題について、取り組むべき優先順位や改善策を考えていく。その際、課題の本質度や、経営者・従業員の成功体験につながることによる効果、解決までの時間軸、実行可能性などを総合的に勘案することが必要である。

ここでのポイントは、支援者が、目指すゴールを経営者とともに考え、時には働きかけや誘導をし、一緒に汗をかいて、ゴールに導く存在となることである。どの程度の改善が可能か現場目線で捉え、どのような道筋が立てば企業の目標を達成することができるのか、常に想像しながら対話を進め、課題を設定することが重要となる。

また、支援者側から見た場合、企業の継続的な取組を動機付ける上では、遠大な取組課題ではなく、短期間で「小さな成功体験」を積むことができる課題を優先して解決に着手させることが有効となる。加えて、支援者側は表面化した課題の裏にある根本的な課題を明らかにした上で、表面的な課題の解決を重ねることが根本的な課題の解決につながるような道筋を描くことにより、対症療法ではなく企業の体質改善を支援することが可能となる。

[ケース・スタディ〔2〕:表裏一体の課題設定]

B社において表層的に捉えられた課題は、2年前に実施した製品の値引きに伴う赤字の膨らみ(財務的事象)であったが、その背後には、子会社社員とのコミュニケーション不足や、社長が営業出身であることに起因する製造現場への意識の薄さ等種々の要因が存在していた。課題解決のために取り組む事項として、子会社と連携した営業活動(技術営業・需要予測)や原価管理制度の導入を通じた価格戦略の見直し(表課題)を設定したが、この取組を通じ、裏にある根本的な課題である、コミュニケーション不足の解決や経営者への意識付けを促すことを真の狙いとしていた。

【課題解決】

課題解決フェーズにおいては、課題設定時に合意した課題の解決への支援を行っていくこととなるが、ここでの狙いは、支援終了後にも企業による自立的な自己変革を継続させていく仕組みを作ることにある。そのため、課題解決はあくまで企業側主体で取組を進めることを基本とし、支援者側はできる限り側面的な支援に留める。継続的な取組に向けては、PDCAサイクルを構築し、実効性を持った形で定着させる仕組みを作ることが必要となるため、限られた支援期間の中で、社内メンバー主導で簡易なPDCAサイクルを回す。これにより、企業にPDCAサイクルを回すことの効果を実感させ、経験値を高めることで、その後の自己変革力向上につながる。

また、課題解決支援においては、支援終了のタイミングの判断が難しい。基本的には、課題解決に入る段階で、「企業のゴール(ありたい姿)」と「支援のゴール」両方について企業と合意し、「支援のゴール」に基づき支援計画を作成した上で、計画内容を完遂すれば終了となるが、円滑に終える上では、支援過程で適宜、支援計画の進捗管理・見直しを行いつつ、支援終了の見通しが立った段階で企業への告知と合意を行うことが肝要となる。伴走支援の目的は、企業の「自己変革力の向上」であり、「支援の終わりが企業のゴールに向けた企業主体の新たな取組の始まり」となることを確認し、支援を終了する。

[ケース・スタディ〔3〕:「企業のゴール(ありたい姿)」と「支援のゴール」]

調理器具の卸売を手がけるC社では、当初社長が明確な将来ビジョンを描けていなかったが、対話を進める中で、中長期的なゴールとして、「最終顧客から指名されるための自社ブランドの確立」を目指すことを決定。これに基づき、支援期間中に達成可能なゴールとして、物流業務のサポートに労力を割かれていた営業部門の余力を生み出す「物流改革」を設定し、社長主導の社内チームにより推進。この取組を通して、社長がリーダーシップを発揮できたこと、社員が業務改革の経験を積んだことで、自己変革の素地ができ、支援終了後には余力の生まれた営業部門によるブランド浸透・提案力増強等、「企業のゴール」に向けた取組が進んでいる。

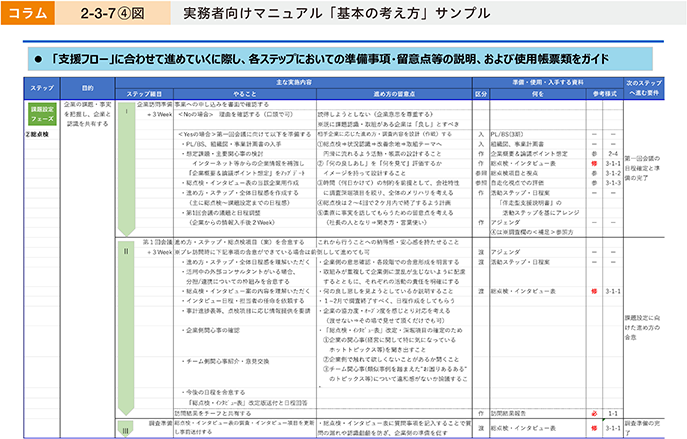

【蓄積した知見・ノウハウの形式知化】

関東経済産業局では活動開始当初より、企業支援と並行して、これまで述べてきたような支援の実践を通じて得られた知見・ノウハウの蓄積とその形式知化を重点的に推進してきた。具体的には、支援の記録は企業訪問ごとに作成し、議事録だけでなく、支援先企業の経営者や従業員の意識・行動の変容まで捉えられる範囲で詳細に記載。こうした記録を元に職員・民間専門家で議論を行い、単に記録で留めるだけでなく、実務者向けマニュアルや支援様式ツールへの落とし込みを実施し、その後の支援で活用している。また、事例集、一般向けの活動報告書等の整備を進めることで、伴走支援の取組を他局や自治体等にも広げられるよう努めてきた。今後も、培った支援ノウハウを様々な支援の担い手へ展開していくことを念頭におきながら、支援手法やマニュアル類の改善を進め、企業の自己変革力の向上及びその先の稼ぐ力の向上までを一貫して実現させていきたい。

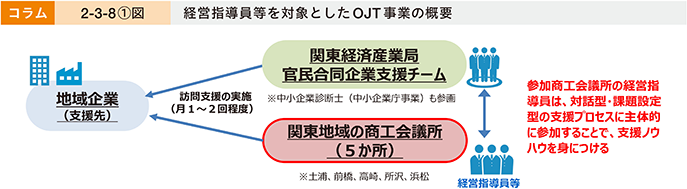

コラム2-3-8:課題設定型支援を地域の経営支援の現場に広める経営指導員等を対象としたOJT事業の取組

【取組を開始した経緯】

地域の中小企業・小規模事業者の経営力を強化していく上で、支援機関の担う役割は大きい。中でも商工会議所や商工会は地域における身近な経営相談窓口として中心的な役割を担っており、アフターコロナにおける成長支援においても、商工会議所や商工会による経営支援には大きな期待が寄せられているところである。

一方で、商工会議所等の経営支援の現場では、「経営指導員の世代交代などにより支援のノウハウが十分に継承されていない」、「業務多忙のため現場に出る機会が乏しくなっている」といった声が聞かれるなど、支援人材の育成に対する課題を抱えているところも少なくない。

そこで、関東経済産業局では、地域における経営支援機能の強化を目的に、商工会議所の経営指導員等を対象とした「課題設定型支援」を身につけるためのOJT事業を令和4年度に開始した。これは、関東経済産業局が令和元年から取り組んでいる「官民合同企業支援チーム」の企業支援のプロセスに商工会議所の経営指導員等が主体的に参加することで、課題設定型の伴走支援の手法を実践で学ぶ機会を提供する取組である。

【OJTの取組】

令和4年度は商工会議所を対象として参加機関の募集を行い、五つの商工会議所を決定した(土浦商工会議所(茨城県)、前橋商工会議所(群馬県)、高崎商工会議所(同)、所沢商工会議所(埼玉県)、浜松商工会議所(静岡県))。

いずれの商工会議所においても、従来小規模事業者を中心とした経営支援に注力してきたが、「事業者が抱える本質的な課題を解決しきれておらず、短期的な支援に限界を感じている」、「中規模の企業への支援ニーズに対応できていない」等の課題を抱えていたという。浜松商工会議所の伊達克彦経営支援課長は、「これまでは経営指導員個人の技量に頼っていた面があり、専門家とチームを組んだ支援体制を構築する必要を感じていた。OJTを通して『小規模事業者からの成長を図る企業への支援』と『(経営指導員だけではない)組織的な支援パッケージの構築』を実現したいと考え、この事業に参加することを決めた」と言う。

OJTの実施に当たっては、課題設定型支援の重要性や支援ノウハウを実際の経営支援業務にいかすためのポイント等について事前セミナーを開催し、経営指導員等の理解を深めた上で企業支援を開始した。各地域における支援企業を選定した上で、複数回の企業訪問によって経営者や社員へのインタビューを行い、企業の本質的な課題を企業とともに見いだしていく「課題設定」を実施。経営者が表面的な課題のみならずこの本質的な課題にも気付き、深く納得した上で、能動的に課題解決に取り組むことができるよう支援を進めている。

経営指導員等は一連のプロセスに参加し(企業訪問・支援チーム内の打合せ等)、課題設定型支援のノウハウを習得していく。以下で実際にOJT事業に取り組んだ商工会議所の事例を紹介する。

【OJT事業の取組例(所沢商工会議所)】

所沢商工会議所では、ベテランの経営指導員の退職によって経営指導員の世代交代が急激に進んだことから、支援力の強化が喫緊の課題となっていた。同商工会議所の鈴木慎哉中小企業相談所長は、効果的な対話や課題設定型支援のノウハウを実践の場で学ぶことができる機会を探していたという。

さらに、OJT事業への参加に向けて鈴木所長の背中を押す出来事があった。ある日鈴木所長は、有限会社かんながらの大舘誠代表取締役社長から補助金申請に関する相談を受けた。同社は高級食パン専門店「考えた人すごいわ」や和食レストラン「かんながら」を経営し、高級食パンブームを捉えて順調に業績を伸ばしている企業である。相談の中で、鈴木所長は大舘社長から「将来への漠然とした不安がある」と言われたが、「従来は、課題ややりたいことを持った経営者への支援が中心であり、同社のように業績好調で、差し迫った課題が見えない企業に対して、更に成長していただくためにどう支援すればよいのかが分からず悩んでいた。そんなときにこのOJT事業を知り、すぐに手を挙げることを決めた」と鈴木所長は言う。

所沢商工会議所はOJT事業に申請・採択され、支援対象先として有限会社かんながらが選定された。支援に当たっては、関東経済産業局の官民合同支援チームや、食品分野に強い中小企業診断士によるチームが結成され、所沢商工会議所からは、鈴木所長と中園龍経営指導員の2名がチームに参画。大舘社長へのインタビューに始まり、同社の役員や各店舗の店長に対して傾聴と対話を重ねていく中で、鈴木所長は大舘社長や従業員の意識の変化を感じていった。「支援に同行する中で、これまではどうしても支援者が話しすぎてしまっていたことに気づかされた。社長や従業員に考えてもらい、話を引き出すことにより、自社のことを見つめ直すきっかけを提供できている。まだ課題設定の段階にも関わらず、社員同士の学び合いや情報共有の意識が高まるなど、同社の経営基盤の強化に貢献していると実感している」と鈴木所長は言う。

また、鈴木所長は「課題設定型支援を現場で体感できることに加え、異なる強みを持った専門家とチームで支援していく方法を学べる意義は大きい。OJTの終了後には、少し規模の大きな企業に対するチーム支援に取り組むほか、所内の若い経営指導員にも課題設定型支援のノウハウを共有し、所沢商工会議所全体として支援力を高めていきたい」と語るなど、所沢商工会議所では、OJTによって得た伴走支援のノウハウを今後の企業支援に生かしていくつもりだ。

関東経済産業局では、OJT事業を通じて経営指導員等の支援人材育成を図るとともに、課題設定型支援の取組を地域の経営支援の現場に広げていくことで、経営支援機能の更なる強化を図っていきたいと考えている。

2.支援機関の支援能力向上の取組

前項では、支援機関の現状について概観し、支援機関の支援により事業者の経営課題が一定程度解決されていることや、本質的な課題設定が促されていることが分かった。一方で、支援機関ごと、経営課題ごとにその解決状況や対応状況には差があることも分かった。これを踏まえ、本項では、支援機関においてどのように支援能力向上を図るべきか、確認する。

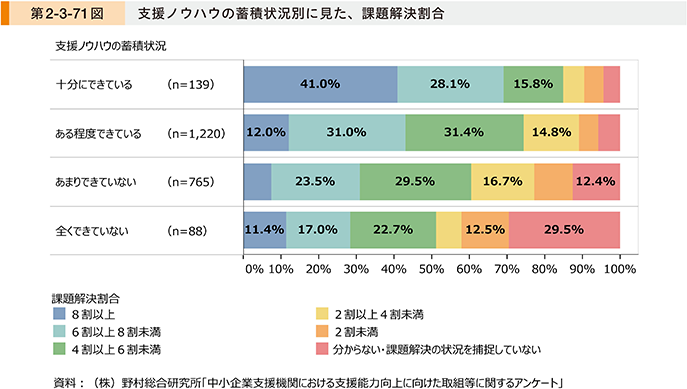

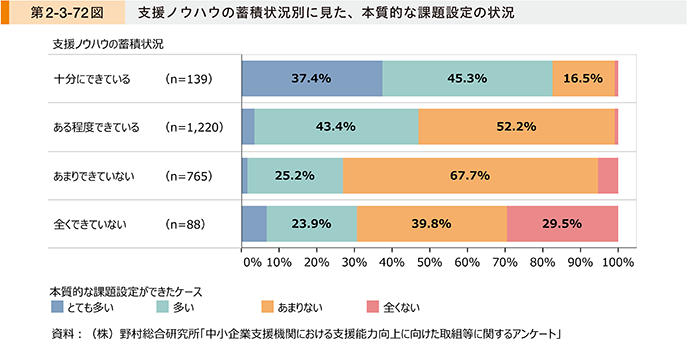

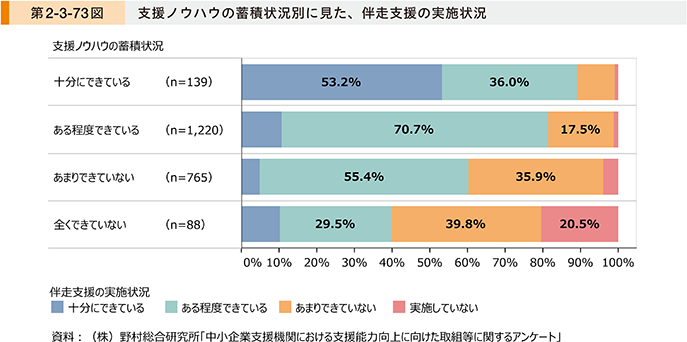

第2-3-71図、第2-3-72図、第2-3-73図はそれぞれ、支援ノウハウの蓄積状況別に、課題解決割合、本質的な課題設定の状況、伴走支援の実施状況を示したものである。いずれも、支援ノウハウの蓄積ができているほど、これらの実施が進んでいる傾向にあり、支援ノウハウの蓄積を進めることが重要である可能性が示唆される。

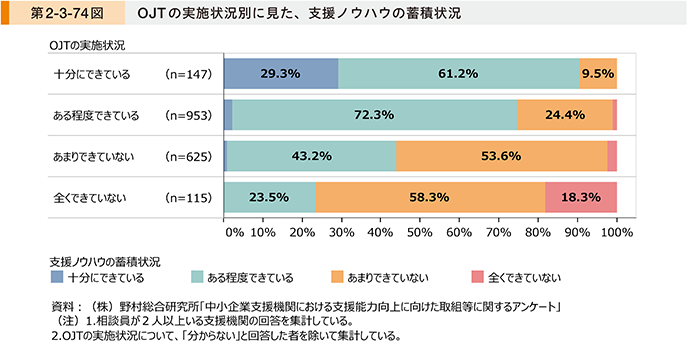

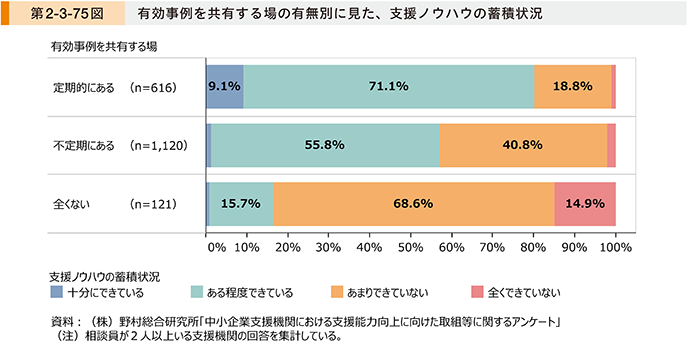

第2-3-74図、第2-3-75図はそれぞれ、支援機関におけるOJTの実施状況と、有効事例を共有する場の有無別に、支援ノウハウの蓄積状況を示したものである。OJTの実施や有効事例の共有ができているほど、支援ノウハウの蓄積が進んでいる傾向にあり、これらの取組が支援ノウハウの蓄積を図る上で重要である可能性が示唆される。

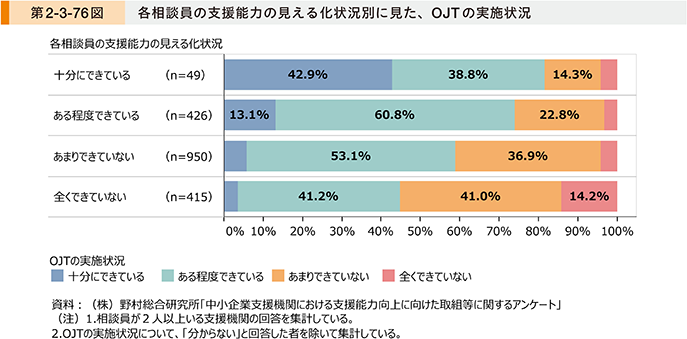

第2-3-76図は、各相談員の支援能力の見える化状況別に見た、OJTの実施状況を示したものである。これを見ると、各相談員の支援能力の見える化ができているほど、OJTの取組を「十分にできている」、「ある程度できている」と回答した割合が高い。各相談員の支援能力を見える化することで、各相談員の優れた支援能力や不足している支援能力がより明確になる。こうした見える化の取組により、OJTを実施すべき対象や支援分野が整理されることで、効率的なOJTの実施が期待できる。

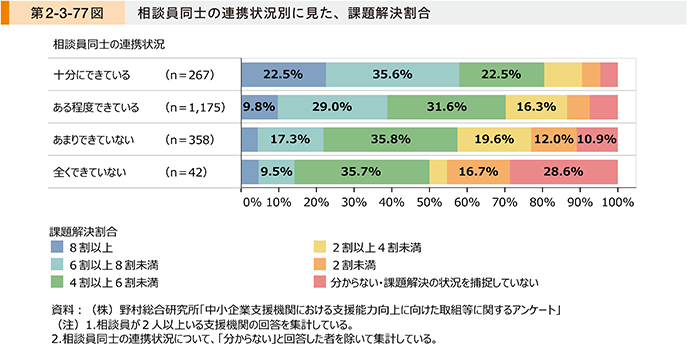

第2-3-77図は、相談員同士の連携状況別に見た、課題解決割合を示したものである。これを見ると、相談員同士の連携が「十分にできている」、「ある程度できている」と回答している支援機関ほど、課題解決割合が高い。これにより、相談員同士で連携することで、各相談員の強みをいかし、弱みを補いながら支援を行うことができ、事業者の課題を適切に解決できる可能性が示唆される。

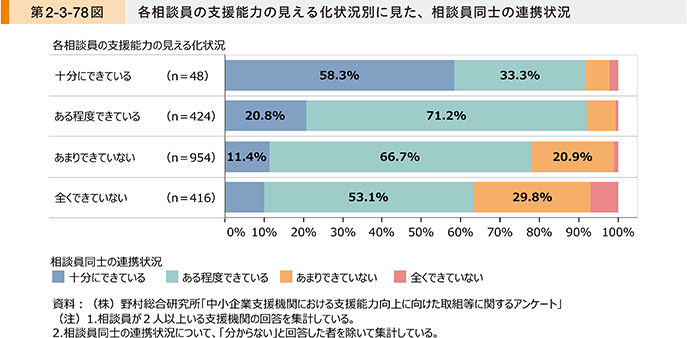

第2-3-78図は、各相談員の支援能力の見える化状況別に見た、相談員同士の連携状況を示したものである。これを見ると、各相談員の支援能力の見える化ができているほど、相談員同士の連携が「十分にできている」、「ある程度できている」と回答した割合が高い。これにより、各相談員の支援能力を見える化することで、拠点内で誰と連携すべきかが明確になり、相談員同士の連携が促される可能性が示唆される。

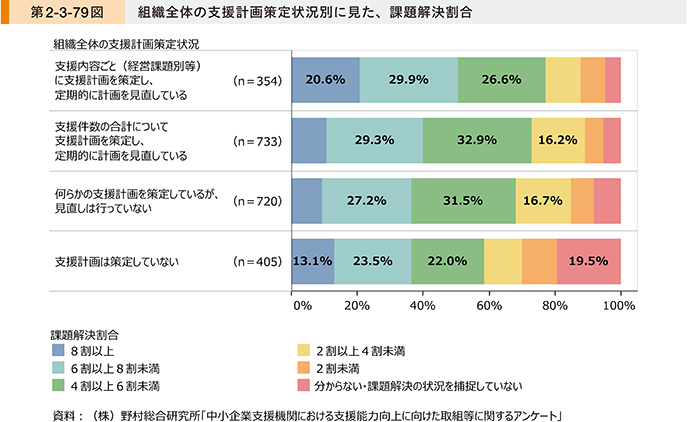

第2-3-79図は、組織全体の支援計画策定状況別に見た、課題解決割合を示したものである。組織全体の支援について、「支援内容ごと(経営課題別等)に支援計画を策定し、定期的に計画を見直している」、「支援件数の合計について支援計画を策定し、定期的に計画を見直している」と回答した支援機関ほど、課題解決割合が高い。これにより、組織全体の支援計画を策定し、見直しを実施することで、事業者の課題を適切に解決できるようになる可能性が示唆される。

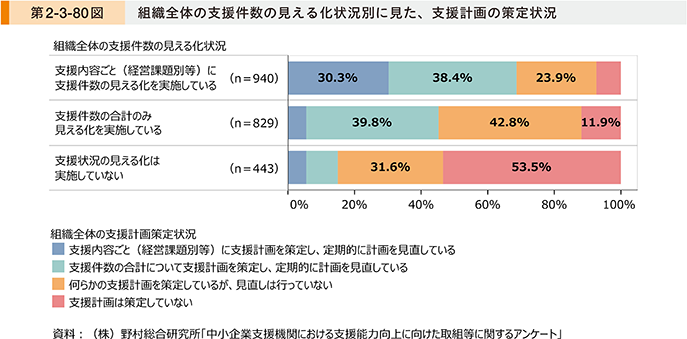

第2-3-80図は、組織全体の支援件数の見える化状況別に見た、支援計画の策定状況を示したものである。組織全体の支援について、「支援内容ごと(経営課題別等)に支援件数の見える化を実施している」、「支援件数の合計のみ見える化を実施している」と回答した支援機関ほど、支援計画を策定し、定期的に見直しを実施している割合が高い。これにより、組織全体の支援件数を見える化することで、組織全体の支援計画の策定と、その見直しを実施するPDCAサイクルにつながる可能性が示唆される。

以上、本項では支援機関における支援能力向上の取組について分析し、支援ノウハウを蓄積することは、事業者の課題解決、本質的な課題設定、伴走支援の実施の観点から重要である可能性が示唆された。支援ノウハウを蓄積するためには、OJTや有効事例の共有が効果的であり、OJTを実施する上では相談員の支援能力を見える化することで効率的に実施できる可能性も示された。支援能力の見える化は、相談員同士の連携を促し、互いの強みをいかした事業者の課題解決につながる可能性も考えられる。また、組織全体の支援件数を見える化し、支援計画の策定と見直しを実施することで、組織としての支援能力が向上する可能性が示唆された。

事例2-3-10では、各相談員の支援能力の見える化を実施することで相談員の支援能力向上につなげている支援機関を、事例2-3-11では、事業者の成長ステージの見える化を行うことで相談員同士の連携や支援ノウハウの蓄積につなげている支援機関を、事例2-3-12では、支援状況の見える化とPDCAサイクルの実施を促す仕組みの構築により支援能力の向上を図る支援機関を紹介する。

事例2-3-10:秋田県商工会連合会

支援能力の見える化により、効率的な育成の仕組みを構築し、経営指導員の支援能力の向上につなげている支援機関

所在地 秋田県秋田市

▶プロ人材の育成を目的に、OJTによる実践的スキルの継承を推進

秋田県秋田市の秋田県商工会連合会(県内商工会数21、令和4年3月現在)は、県内各地域の商工会運営に対する管理・助言などを実施している。同連合会は、平成29年度からスタートした「商工会創生プラン」において、事業者支援の強化に向けたプロ人材の育成を重点方針に掲げた。特に、経験年数の少ない経営指導員が増加する中にあって、勘と経験を頼りにした属人的な支援から脱却し、ベテラン経営指導員が有する実践的スキルを効率的・効果的に継承していく観点から、OJT(職場内訓練)を積極的に進めていくこととし、その体制構築に着手した。

▶独自のチェックシートを用いた各経営指導員の支援能力の見える化と、OJT推進リーダーの設置を実施

同連合会は、経営指導員が身に付けるべき基礎スキルを分野ごとに細分化し、独自の「支援力チェックシート」を作成した。この際、評価者ごとに判断がばらつかないよう工夫し、「サポートは受けずに一人で実施可能であるか」という観点で40個のチェック項目を確認する仕組みとした。チェック項目について、例えば金融分野には「融資に関する関係団体と情報交換、連絡調整することができるか」、財務分野には「月次試算表作成や決算整理指導ができるか」などがある。また、各商工会に「OJT推進リーダー」を設置させ、5年間でシート内の全ての基礎スキルを身に付けることを目標に、各経営指導員の支援能力を半年に1度評価させることとした。こうした機会の設定により、各経営指導員の現状をより正確に認識し、育成方針の軌道修正を行うことを促した。

シートを用いた支援能力の見える化により、若手経営指導員が身に付けた支援スキルと身に付けていない支援スキルが明確になり、習熟度に応じたOJTやOFF-JTの実施につながった。具体的には、OJTは、先輩経営指導員による同行支援に始まり、能力向上とともに若手経営指導員が単独で支援する範囲を広げて実施している。OFF-JTは、従来実施していた画一的な集合研修を行うのではなく、スキルの習熟度に応じてグループ分けし、難易度を変えたカリキュラムで実施している。

▶支援能力の評価と育成の一体化により支援能力を向上

こうした支援能力の見える化による効率的かつ効果的なOJT、OFF-JTの実施により、5年間の育成期間を経た経営指導員の「達成率(シートチェック項目における「○」の割合)」は91%となり、基礎スキル習得が実現している。支援人材の能力が向上した結果、県内事業者からの支援に対する満足度が向上したほか、2022年に行われた第62回商工会全国大会において、同連合会と商工会の5年間にわたる「商工会創生プラン」の取組全体が「21世紀商工会グランプリ」を受賞した。「支援能力の見える化と人材育成の体系化が支援対応力の向上につながっている。こうした人材育成は、県連合会と商工会が同じ志を共有してこそ可能になる。今後も連合会として、商工会が質の高い事業者支援を実施できる体制づくりに取り組んでいきたい。」と市井仁総務企画部総務人事課長は語る。

事例2-3-11:呉広域商工会

事業者の成長ステージを見える化し、相談員同士の連携や支援ノウハウの蓄積につなげている支援機関

所在地 広島県呉市

▶事業計画「作成」支援から「実行」支援へ

広島県呉市の呉広域商工会(会員数1,178事業所、令和4年3月現在)は、これまで事業者に対して事業計画の作成に重点を置いた支援を実施していた。一方、同商工会では、事業計画作成後の計画実行段階での支援が十分にできておらず、事業者の成果になかなかつながっていないという課題があった。特に支援経験が少ない若手経営指導員は、具体的な支援のイメージがつかめていないという点が課題であった。加えて、同商工会が支援する事業者側においても、向こう5年ほどの収支計画は作成できるものの、10年先を見据えた、自社の売上規模に応じた経営イメージや課題を織り込んだ事業計画は作成できない、という課題があった。そこで、これらの課題を克服すべく、事業者の成長ステージに合わせた経営イメージの具体化と、事業計画の実行支援に注力することにした。

▶事業者の成長ステージの見える化により形式知化と相談員同士の連携促進を実現

まず同商工会が取り組んだのは、これまで培ってきた支援ノウハウを「成長ステージの見える化シート」という形で、各経営指導員が使えるツールとして形式知化することであった。具体的には、毎月の経営指導員勉強会で報告された支援事例を踏まえ、各成長ステージにおいて事業者が直面しがちな課題について「人」、「モノ」、「社内体制」、「社長のビジョン」、「市場への販売戦略」を軸に、売上規模を八つのステージに区分して整理した。例えば、「モノ」については、売上高5億円規模の企業は都市圏での販路開拓を目指すのに対し、売上高10億円規模の企業は海外での販路開拓を目指す、といった区分である。これにより、ベテラン・若手を問わず、経営指導員と事業者の間で目指すべき方向性や取り組むべき課題を明確化し、効果的に支援することができるようになった。

また、同商工会では、相談案件に応じて経営指導員がチームを構築して支援を実施しているが、「成長ステージの見える化シート」の作成は、経営指導員同士の連携促進にもつながった。このシートを用いることで、経営指導員同士で事業者の課題を効率的に共有できるようになり、複数の経営指導員による多面的な助言や、各経営指導員の得意分野をいかした支援が進んだ。さらに、連携が促進されることで若手経営指導員のOJTも推進され、課題であった若手経営指導員の育成にもつながっている。

▶更なる支援ノウハウの蓄積と支援の質向上を目指して

現在、同商工会では支援実績のデータベース化に取り組んでいる。それぞれの事業者に対してこれまでどのような支援を実施してきたのか、データベースに蓄積することで、支援担当者が代わる際の引継ぎを円滑にし、事業者からの信頼の維持・獲得に努める。これまでの取組をより発展させ、今後も組織として支援の質を高める方針だ。「支援経験から培われる支援ノウハウは商工会にとって強みになるもの。これを暗黙知にせず形式知化して蓄積することで、事業者の成長につながるような、寄り添った支援をしていきたい。」と佐々木課長は語る。

事例2-3-12:石川県商工会連合会

各商工会の支援状況の見える化とPDCAサイクルの実施を促す仕組みの構築により、支援能力の向上を図る支援機関

所在地 石川県金沢市

▶経営環境の変化に伴い、これまで以上に事業者に寄り添った支援が重要に

石川県金沢市の石川県商工会連合会(県内商工会数20、令和4年3月現在)は、県内各地域の商工会運営に対する管理・助言等を実施している。新型コロナウイルス感染症の流行など、事業者を取り巻く外部環境が変化し、経営課題が複雑化・高度化する中、商工会は事業者の成長や事業継続に向け、PDCAサイクルを回しながら経営課題に沿ったオーダーメイド型の支援を行うことが求められるようになった。しかし、同連合会は、各商工会の巡回件数等の実績は把握していたものの、具体的な支援内容は十分に把握しておらず、支援の改善に向けた検討までには至っていなかった。また、商工会を総合的・客観的に評価する仕組みがなく、商工会ごとの事業者支援の状況を適切に評価できていなかった。こうした課題を解決しようと、同連合会主導で各商工会の事務局長や経営指導員の意見を織り込みながら「商工会総合力評価制度」を策定。各商工会の支援内容の把握とその適切な評価の実施に向けた取組を開始した。

▶各商工会の支援状況を見える化し、PDCAサイクルの実施を促す仕組みを構築

同制度は、各商工会が「商工会総合力」を定期的に把握した上で、客観的に評価し改善を促すことで、商工会の事業者支援の質を向上させる仕組みである。商工会総合力は、〔1〕支援力、〔2〕発信力、〔3〕組織力、〔4〕財政力、〔5〕地域貢献力、の五つの要素で構成され、各要素合わせて全25の評価指標(KPI)を定めた。また、評価指標にはそれぞれ評価基準を定め、実績に応じて0~4のポイントを付与し、合計を最大100ポイントとして算出することとした。さらに、評価指標の内訳は、〔1〕支援力:11指標、〔2〕発信力:4指標、〔3〕組織力:4指標、〔4〕財政力:4指標、〔5〕地域貢献力:2指標とし、特に重要度が高い〔1〕支援力の点数配分が高くなるように設計した。

こうした評価制度を実施するため、各商工会は、正副会長らで構成される「商工会総合力評価制度推進委員会」を設置。事業年度終了後に評価フォーマットに基づいて自会の実績の点数化と自己評価を行い、改善対策(アクションプラン)の策定と、その進捗のモニタリングを実施した。これにより、各商工会において、自会で実施した支援内容や、他会と比べた自会の強み・弱みを客観的に把握し、支援の見直しを行うPDCAサイクルが出来上がった。実際に商工会からは「これまで自会の取組をどのように評価すればよいのか分からなかったが、この制度により個々の業務ごとにも総合的にも、俯瞰的評価ができるようになった」、「評価指標によって目指すべき方向性が明確になった」という声が上がっているという。

▶商工会の総合力向上により、事業者支援の実効性を高める

同制度は2021年度よりスタートし、2022年8月に前年度の実績を踏まえて最初のアクションプランが策定され、現在各商工会で取組を行っているところである。同連合会の尾崎良一専務理事は「評価指標の選定やPDCAサイクルの仕組みづくりなど、商工会総合力評価制度の策定は容易ではなかったが、ようやく走り出せた。本制度を活用し、連合会と商工会の職員が一枚岩となって、事業者に寄り添った伴走支援を実施していきたい。」と語る。

3.支援機関同士の連携

前項では、支援機関が支援ノウハウを蓄積し、支援能力の向上を図ることや、相談員同士で連携すること、組織として支援計画の策定・見直しを行うことで、事業者の経営課題をより解決することができる可能性が示された。一方で、支援機関には経営課題ごと、支援機関ごとに強みと弱みがあり、単独での支援には限界もある。本項では、より効果的に事業者を支援し、課題解決を図るための、支援機関同士の連携について見ていく。

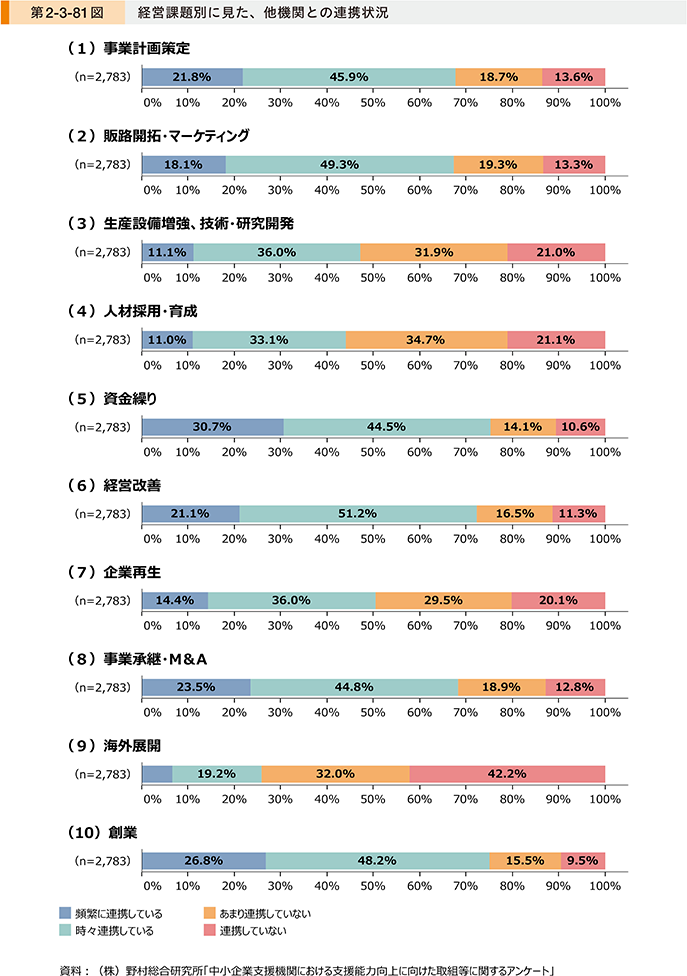

第2-3-81図は、経営課題別に見た、支援機関同士の連携42状況を示したものである。これを見ると、「事業計画策定」、「販路開拓・マーケティング」、「資金繰り」、「経営改善」、「事業承継・M&A」、「創業」では支援機関同士の連携が頻繁に行われているのに対し、「生産設備増強、技術・研究開発」、「人材採用・育成」、「企業再生」、「海外展開」では支援機関同士の連携があまり行われていないことが分かる。

42 ここでの「連携」とは、支援機関同士の、支援対象事業者の紹介や支援上の相互補完、業務分担等を指し、連携を持ちかける場合と持ちかけられる場合の両方を含む。なお、セミナーや相談会の共同開催は含まない。

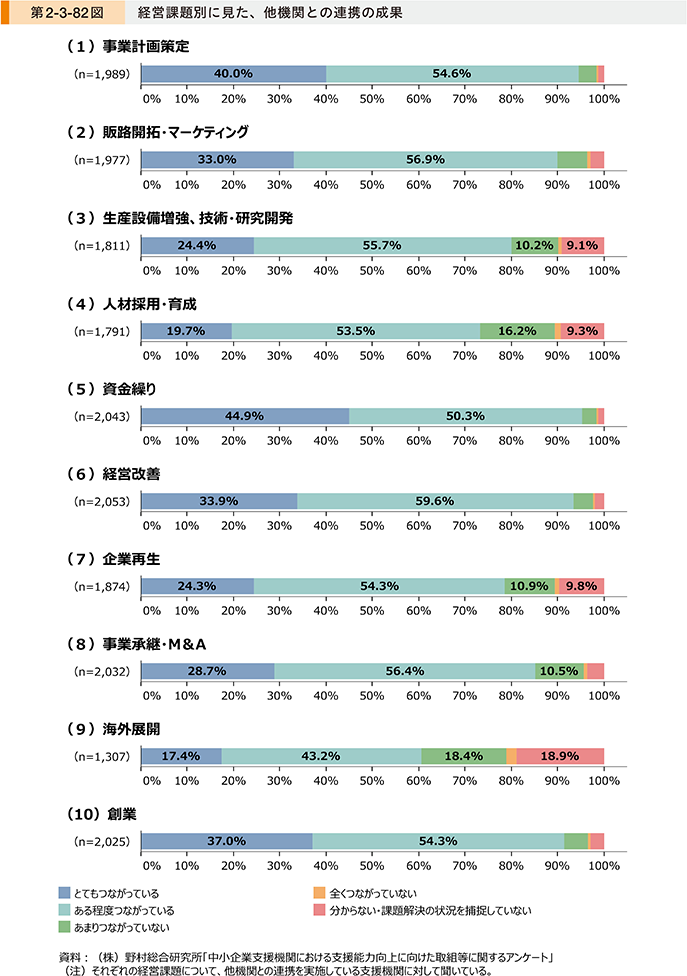

第2-3-82図は、経営課題別に見た、他機関との連携の成果を示したものである。これを見ると、「事業計画策定」、「資金繰り」、「経営改善」、「創業」においては、他機関との連携が事業者の経営課題の解決に「とてもつながっている」、「ある程度つながっている」と回答した割合の合計が9割超であるのに対し、「生産設備増強、技術・研究開発」では約8割、「人材採用・育成」では約7割、「海外展開」では約6割と、経営課題によって差があることが分かる。第2-3-57図で、支援機関が単独で対応できる経営課題を見たが、「人材採用・育成」、「生産設備増強、技術・研究開発」、「海外展開」は、単独で対応できると回答した支援機関が少なくなっており、支援機関全般として対応の難易度が高い経営課題については、連携先として適切な支援機関を探すことの難易度も高いために、支援機関同士の連携が進んでいないことが考えられる。

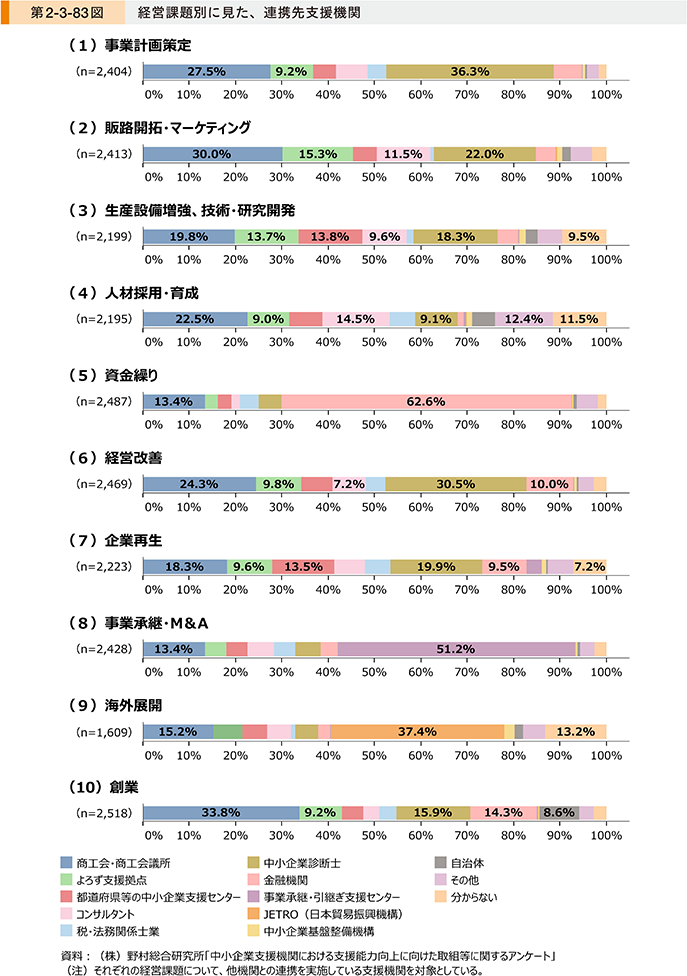

第2-3-83図、第2-3-84図は、経営課題別に、連携先支援機関と連携時の役割を示したものである。第2-3-83図より、どの経営課題においても、商工会・商工会議所と連携している支援機関が一定数存在することが分かり、第2-3-84図より、商工会・商工会議所の主な役割は、支援対象事業者を適切な支援機関に紹介し、自身も支援に加わることであると分かる。また、よろず支援拠点は、第2-3-83図で支援機関が連携している機関として相応の割合を占めており、第2-3-84図では「事業計画策定」や「販路開拓・マーケティング」において、他の支援機関から支援対象事業者の紹介を受け、支援を行うと回答した割合が高い。第2-3-60図の事業者が利用して満足度の高かった支援機関では、よろず支援拠点と回答した事業者の割合は低かったが、二次的な支援機関として機能している可能性が考えられる。第2-3-83図を経営課題別に見ると、「資金繰り」では金融機関、「事業承継・M&A」では事業承継・引継ぎ支援センター、「海外展開」ではJETRO(日本貿易振興機構)と回答する割合がそれぞれ最も高く、支援機関の専門性をいかした連携が実施されていることもうかがえる。

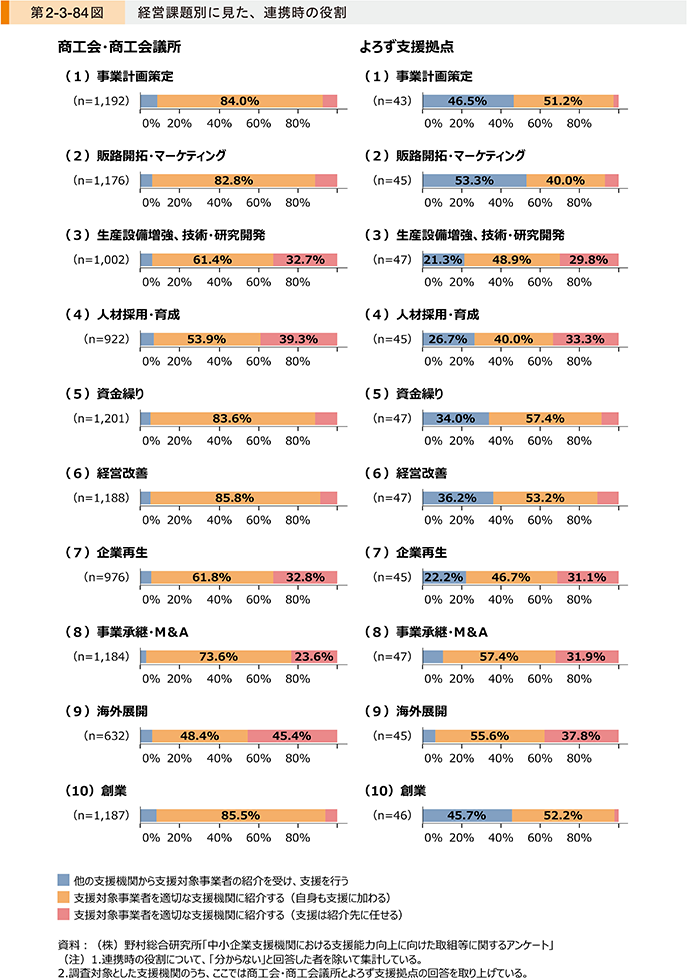

第2-3-85図は、各相談員の支援能力の対外発信状況別に見た、経営課題別他機関との連携状況を示したものである。これを見ると、各相談員の支援能力を対外発信している支援機関の方が、対外発信していない支援機関に比べて、全ての経営課題において他機関との連携を頻繁に行っている。これにより、支援機関が各相談員の支援能力を対外発信することで、その支援機関が構築している支援体制や対応できる経営課題に関する他機関からの理解が深まり、効果的な連携につながっている可能性が示唆される。

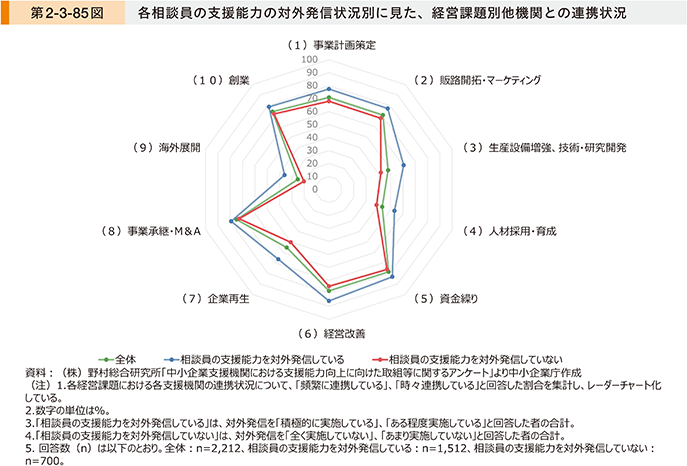

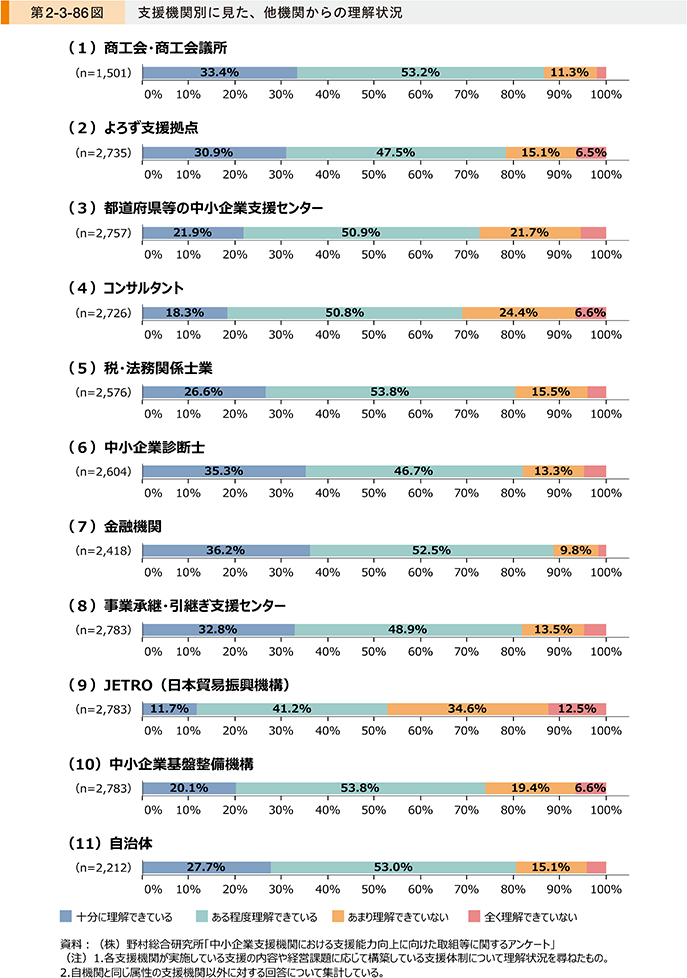

第2-3-86図は、支援機関別に見た、他機関からの理解状況を示したものである。これを見ると、「商工会・商工会議所」、「金融機関」は、実施している支援の内容や、経営課題に応じて構築している支援体制について、他機関が「十分に理解できている」、「ある程度理解できている」と回答した割合の合計が約9割と高いが、「都道府県等の中小企業支援センター」、「コンサルタント」、「中小企業基盤整備機構」は約7割、「JETRO(日本貿易振興機構)」は約5割と低くなっており、他機関からの理解状況には、機関ごとにばらつきがあることが分かる。

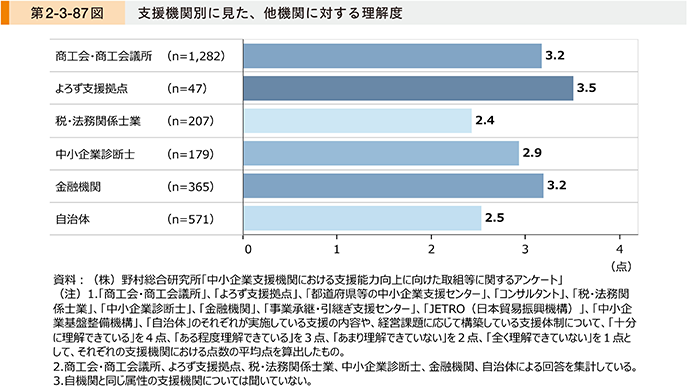

第2-3-87図は、支援機関別に見た、他機関に対する理解度を点数化したものを示している。これを見ると、「よろず支援拠点」において、他機関に対する理解度が最も高く、次いで「金融機関」、「商工会・商工会議所」となっており、これらの支援機関においては、全般的に他の支援機関に対する理解が進んでいることが分かる。

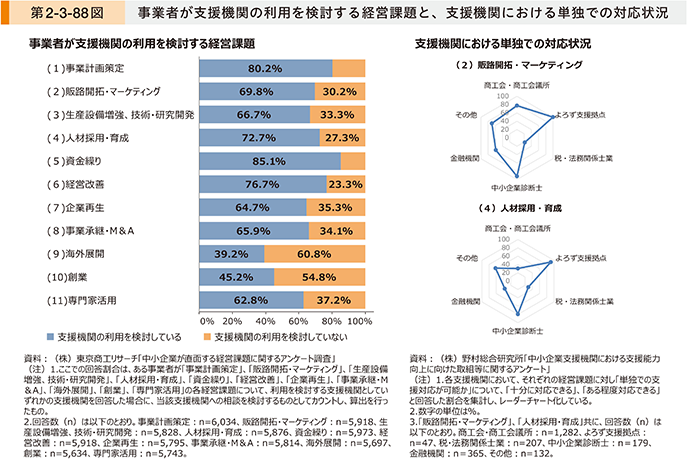

ここからは、事業者が利用を検討する支援機関と、支援機関の対応状況とのミスマッチについて見ていく。第2-3-88図は、事業者が支援機関の利用を検討する経営課題と、支援機関における単独での対応状況を示したものである。支援機関における単独での対応状況については、第2-3-57図の中から「販路開拓・マーケティング」と「人材採用・育成」を抜粋したものであるが、この二つの経営課題については、事業者が支援機関の利用を検討する割合は高いものの、単独で対応できる支援機関の割合が低く、事業者が支援機関を利用した際に求めている支援が実施されていないことが考えられる。この二つの経営課題に対して、支援機関が他機関と連携を行うことで、対処することができているのか確認する。

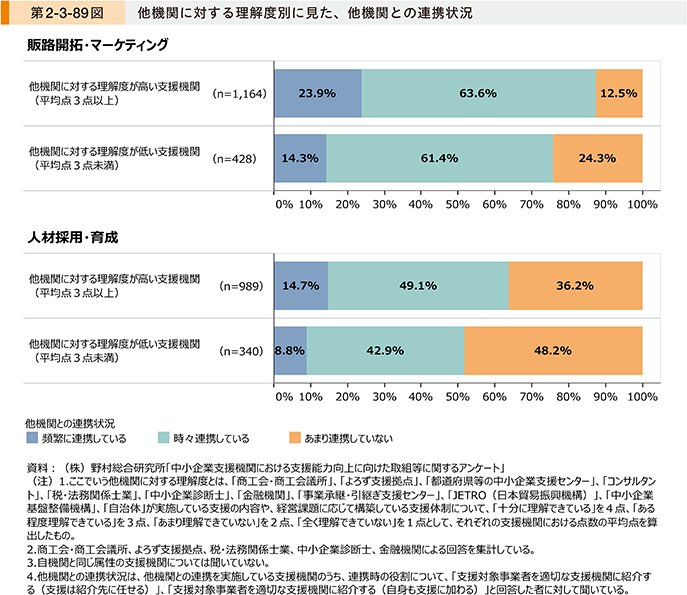

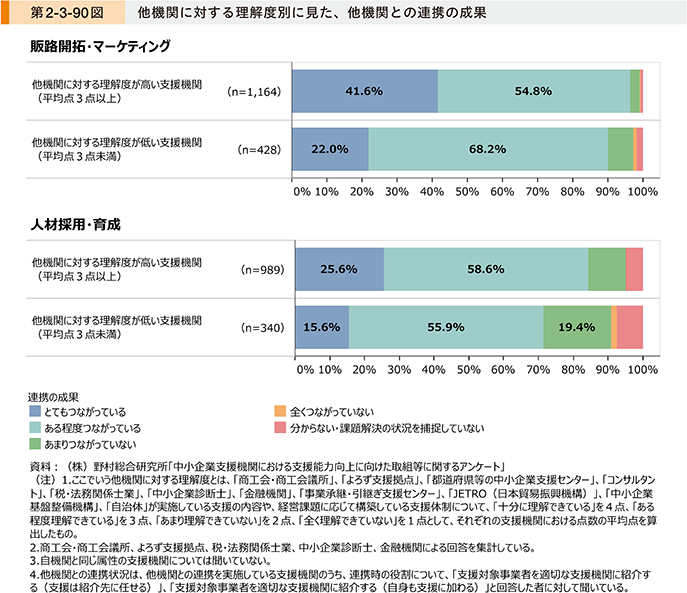

第2-3-89図、第2-3-90図は、「販路開拓・マーケティング」、「人材採用・育成」の経営課題について、他機関に対する理解度別に、他機関との連携状況とその成果を示したものである。いずれの経営課題においても、他機関に対する理解度が高い支援機関ほど、他機関との連携を頻繫に行っており、他機関との連携が事業者の経営課題解決につながっている傾向がある。これにより、他機関に対する理解を深めることで、事業者の経営課題に応じて連携すべき機関と適切に連携することが可能になり、事業者の課題解決につながる可能性が示唆される。

以上、本項では、支援機関同士の連携について分析し、単独で対応できない経営課題については、支援機関同士で連携して支援することが有効であることや、連携相手となる他機関について理解できているほど効果的な連携を実施できること、各相談員の支援能力を対外発信することが他機関からの理解につながり、連携を促す可能性が示された。

事例2-3-13では、事業者の経営課題に応じて、他の支援機関と連携して支援を行っている支援機関の事例を紹介する。また、コラム2-3-9では、主に金融機関と連携して事業者の収益力改善を支援する中小企業活性化協議会の取組を紹介する。

事例2-3-13:斜里町商工会

他の支援機関と連携して支援を行うことで、事業者の課題解決と自機関の支援能力向上につなげている支援機関

所在地 北海道斜里町

▶支援体制を強化し、踏み込んだ支援まで対応できる「町のワンストップ相談所」を目指す

北海道斜里町の斜里町商工会(会員数331事業所、令和4年3月現在)は、町内の事業者に対する巡回指導を実施していたが、2018年頃までは補助金の紹介など事務的な対応が多く、経営課題の解決などの踏み込んだ支援ができていなかった。同会の小野寺士経営指導員と斜里町役場の河井謙商工観光課長は、斜里町には親族経営の事業者が多く、第三者に経営相談をする慣習がないことにも課題を感じていたところ、当時網走信用金庫の斜里支店長を務めていた山本大介氏からも、こうした現状を改善すべきとの助言を受けた。そこで、支援体制の強化に着手し、同会が事業者の踏み込んだ支援に対応できる「町のワンストップ相談所」となることを目指した。

▶北海道よろず支援拠点に在籍する各専門分野のコーディネーターと連携し、事業者の支援に取り組む

まず、支援体制の強化を図るため、商工会側から事業者に積極的にコミュニケーションを取り、相談の掘り起こしに取り組んだ。さらに、地域の支援体制整備が進んでいた釧路市の取組を参考に、商工会や自治体、金融機関、専門家等、地域の支援機関が連携して斜里町内の事業者を支援する「知床しゃりビジネスサポート事業」を開始した。同事業においては、専門家との連携を模索し、2019年に北海道よろず支援拠点との協力関係を構築。同事業の開始後1年にわたり定期的に出張相談会やセミナーを開催するなど、経営相談に対する敷居を下げる取組を進めたところ、地域内で経営相談に前向きな雰囲気が醸成され、2年目以降は具体的な経営相談が増加した。

実際の経営相談対応において、同会は、事業者から寄せられた相談内容の前さばきを行い、事業者の課題や解決すべき事項、解決に要する期間等を整理する役割を担った。専門分野の支援や、より踏み込んだコンサルティングが必要と判断した場合には、事業者によろず支援拠点のコーディネーターへの相談を案内。相談内容を事前に共有することで、スムーズな連携支援を実現し、課題解決につなげている。同会はよろず支援拠点や専門家と連携した場合にも、支援への同席や巡回時の状況フォローなどにより、課題解決に至るまで支援に携わっている。

▶他の支援機関と連携して事業者の支援に取り組むことで、商工会の提案力も向上

こうした支援体制強化の結果、よろず支援拠点に限らず金融機関や専門家との連携も進み、事業者からの経営相談が更に増加した。特に、若年層の経営者や、農業・漁業従事者等からの相談も増えるなど、中長期的な目線で地域の活性化につながる変化を感じている。また、支援を行う側の同会においても支援ノウハウが蓄積され、同会のみで対応できる支援範囲が広がり、提案力の向上や他機関との連携の円滑化につながった。実際に、同会と金融機関が密に連携したことで地域で初めて資本性劣後ローンの利用につながった支援例もある。北海道よろず支援拠点の中野貴英チーフコーディネーターは、「連携体制の深化により、同会と阿吽の呼吸で支援ができるようになった。前さばきの精度も上がっており、密度の高い支援ができている。」と語る。同会の小野寺経営指導員は、「中野チーフならどう言うかな、と考えながら支援ができている。自分たちの支援力を上げることで、事業者に良い支援を届け、地域の事業を盛り上げていきたい。」と語る。

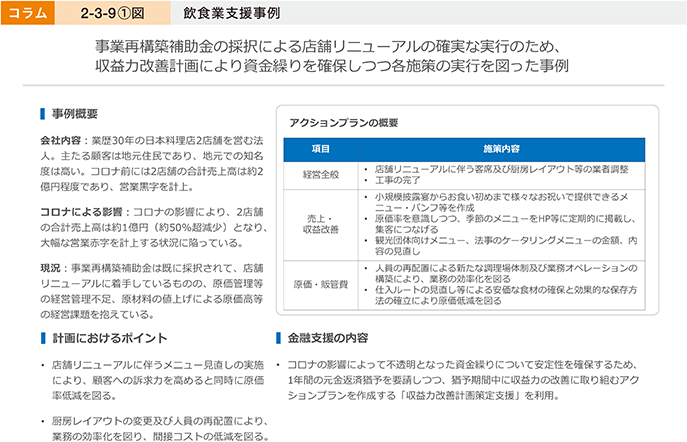

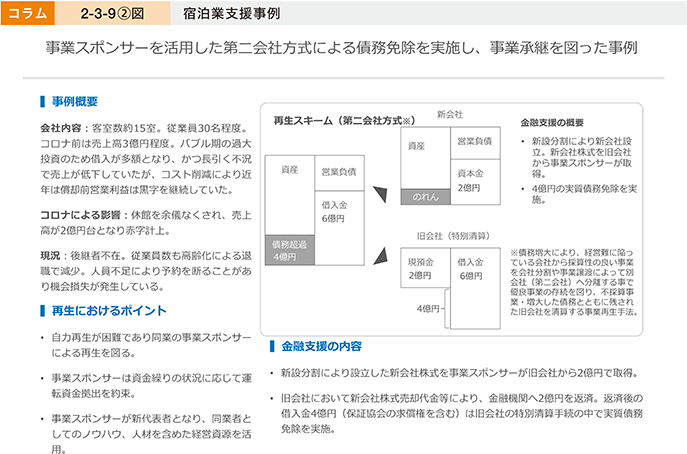

コラム2-3-9:中小企業活性化協議会による業種別の支援事例集

2022年9月8日に経済産業省、金融庁及び財務省は「中小企業活性化パッケージNEXT」を策定・公表した。これを踏まえ、コロナの影響が長期化する中、引き続き厳しい状況に直面している飲食業・宿泊業の中小事業者に対しても、中小企業活性化協議会が実施する収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援が行き渡るよう、各都道府県の中小企業活性化協議会に「飲食業・宿泊業支援専門窓口」を2022年9月に設置するとともに、同年11月以降、より多くの中小企業者に中小企業活性化協議会をより身近に活用いただけるよう、「中小企業活性化協議会による業種別の支援事例集」を順次公表した。

中小企業活性化協議会では、幅広く中小企業者の収益力の改善を支援し、ポストコロナに向けたアクションプランの策定をサポートする収益力改善支援を実施し、地域経済の活力の再生に取り組んでいる。

中小企業活性化協議会が行う再生計画策定支援の手法は、金融機関等の債権のみを調整の対象とすることで、風評による信用低下などを回避しながら経営再建を進めるものである。再生計画策定支援では、企業の状況を調査の上、事業計画を策定し、また必要な金融支援策を策定して、それらを再生計画として取りまとめる。

金融支援策は、リスケジュール等の弁済条件変更や債権放棄等の抜本的な支援策を、金融機関と調整しながら策定する。

中小企業活性化協議会では、財務上の課題等がある中小企業・小規模事業者からの収益力改善・事業再生・再チャレンジに係る相談を一元的に受け付け、課題解決に向けた助言や支援施策・支援機関の紹介、計画策定支援、金融機関等との調整などを引き続き行っていく。