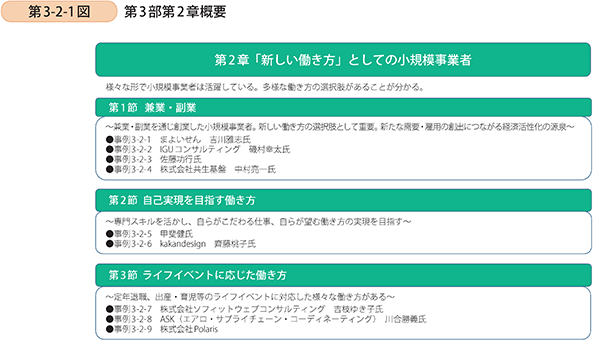

第2章 「新しい働き方」としての小規模事業者

第1部では、小規模事業者の多様性について見たが、本章では、小規模事業者の多様な働き方について事例で紹介する。

「兼業・副業」、「自己実現を目指す働き方」、「ライフイベントに応じた働き方」の3つのテーマに分けて見ていく。

第1節 兼業・副業

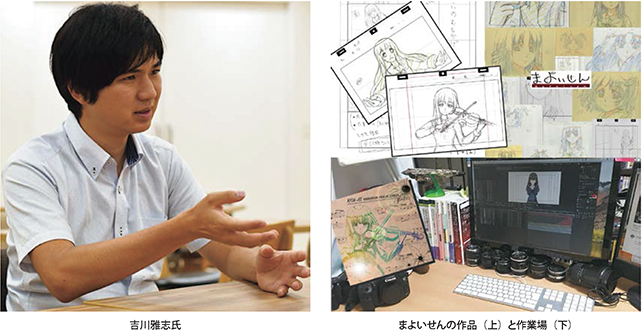

事例3-2-1:まよいせん 吉川雅志氏

「本業と副業の事業を両立させ、シナジーを発揮する働き方」

吉川雅志氏は、クラウドワークス株式会社に勤務し、クライアント企業から動画・静止画のコンテンツ制作の仕事を受託し、要件定義等を行った上で、登録されている約174万人のユーザー(ワーカー)に仕事を紹介する業務を担当している。その傍ら、マルチメディアコンテンツ制作サークル「まよいせん」の代表として、コンテンツ制作業務に関する副業・兼業を行っている。

吉川氏は、前職でアニメーション製作会社に勤務し、TVアニメ等のディレクション業務1に携わっていた。自身の趣味としても、業務を通じて知り合った仲間のクリエイターと自主制作アニメ作品を作ってみたいという思いから、「まよいせん」を立ち上げた。多くのクリエイターは、アニメ作品には様々な技術が必要なため、新たな技術を取得できる作品に積極的に関わり、研鑽・経験を積みたいと思っていた。クリエイター業務には、納品前のチェック待ち時間が必ず発生するため、この「すきま時間」にクリエイターが研鑽・経験のための業務を提供することが事業になると、吉川氏は考えた。

1 顧客の発注内容の全体像を把握し、必要な要件を定義した上で、例えば作画や着色、音声、ゲームプログラミング等のクリエイターをアサインし、スケジュール管理した上で、編集・納品に至る全体統括を行う業務。

そこで、自身の人脈を生かし、クリエイターが希望する作品制作業務を「まよいせん」で受注し、クリエイターに発注することで「すきま時間」活用を試みた。クリエイターは、望んで自身のスキル向上につながるような業務に挑戦できるだけでなく、空き時間の収入を増やすことも可能となった。

2015年に、吉川氏がクラウドワークス株式会社に転職した際に、一旦「まよいせん」の活動を休止したものの、2016年同社にて兼業・副業を容認する人事制度「ハタカク!」がスタートしたこと機に、土休日を中心に「まよいせん」の活動を再開させている。

登録クリエイター数は数百名に及び、吉川氏は、業務の要件の定義から納品に至るまでの全体の統括管理に携わっている。また、副業で身につけたクリエイター視点が、本業の顧客対応で活きる場面もある。副業の取組が、本業に好影響を与えている。

「アニメーション業界に貢献したいという強い思いがあるからこそ、活動を続けられている。将来的には、メンバーが自発的に教え合い、制作に当たることができるプラットフォームとして「まよいせん」を進化させたい。」と吉川氏は語る。

事例3-2-2:IGUコンサルティング 磯村幸太氏

「副業として創業し、キャリアの幅を広げることで本業の勤務先へも貢献」

磯村幸太氏は、大手メーカーに勤務する傍ら、副業としてIGUコンサルティング(個人事業)を経営している。この事業は、実家が経営する洋裁の専門学校の経営支援を行うものとして、2017年1月に創業した。2017年4月からは大学院でパラレルキャリア2の研究も行っており、会社勤務、大学院での研究、副業の三つの活動に取り組んでいる。

2 「パラレルキャリア」は、経営学者ピータードラッカーの「明日の支配するもの(1999)」の中で、「個人の寿命が企業の寿命より長くなった今、人は組織のみに頼らず、それとは別に第2のキャリアを並行して始め、新しい世界を切り開いていくべき」という趣旨で使用されている。

磯村氏は、様々な活動を同時に行うことを通じて自身のキャリアの幅を広げたいと考え、副業として創業することを決めた。自身の人生のビジョンである「全ての働く人が今日の仕事を楽しみにしている社会に貢献する」ことを実現する手段の一つとして、現在は個人向けキャリアカウンセリング事業に転換している。主に20代後半から30代前半のビジネスパーソンがキャリアに対するモヤモヤを解消し、一歩を踏み出すための支援を行っている。具体的には、顧客が自身のキャリアを見つめ直し、今後のキャリアビジョンを言語化するサポートを行っている。

現時点での活動の優先順位は、〔1〕本業の勤務、〔2〕大学院での研究、〔3〕副業の事業の順となっている。優先順位を付けて、時間の使い方のバランスをとることで、複数の活動をしていても特に困ったことはないという。副業のランニングコストをメール使用料の月90円のみに抑えることで、副業にかける時間を柔軟に調整できる。

副業を行うメリットは、幅広い活動に取り組むことができ、それを通じて幅広い考え方やスキルを得ることができる点である。副業を通じて身につけたスキルは勤務先でも活用しており、社内の働き方改革の推進や、中間管理職向けのキャリアビジョンに関するワークショップの企画運営等を行っている。副業のキャリアがあることで、社内において自身のカラーを打ち出すことができている。

「副業の肩書があるからこそ、幅広い活動に取り組めています。自身の活躍の場を1本に絞らないことが、自分自身の価値向上につながり、自分をより自由にできると考えています。これからもパラレルキャリアを続けていきたいです。」と磯村氏は語る。

事例3-2-3:佐藤功行氏

「勤務先での経験がきっかけとなり、地域活性化を行う企業の経営に参画」

佐藤功行氏は、ロート製薬株式会社で広報・CSV推進部兼広域営業部リーダーを務める傍ら、副業として北海道浦幌町に林業の新会社を2018年6月設立する。

佐藤氏は、以前はロート製薬の社員として地域活性化の活動に取り組んでいた。東日本大震災後の復興支援活動として、東北沿岸部の漁業支援に尽力した。半年間毎日漁船に乗って、漁師と信頼関係を築いたこともあった。もともと地域活性化に強い関心はなかったが、地域と関わりを持つ中で興味を深めていった。

北海道浦幌町における地域活性化の取組は、東北で復興支援を一緒に行ったヤフー株式会社の社員からの声かけがきっかけとなって始まった。浦幌町は、地域活性化のための行政支援が手厚い地域であったことも後押しとなった。地域の魅力発信と新事業の創出を目指す「浦幌ワークキャンプ」に参加し、ロート製薬とヤフーの社員、地元の事業者らが5つの班に分かれ、それぞれ地域課題解決のための知恵を出し合った。その中から佐藤氏の班の林業に関する課題解決案の事業性が認められ、2018年6月創業することとなった。勤務先のロート製薬株式会社ではこうした業務外での副業が認められており、主に休日を活用して取り組んでいる。

設立する新会社は、林業に関する事業を、川上から川下まで一貫して行う会社である。国産のカラマツやトドマツは樹齢50年の木であったとしても1本5千円程度でしか売れないという課題があった。林業従事者は質の高い木材の生産に強みがあっても、販売のノウハウが乏しいケースが多い。企業人の目線で、地場木材のブランディングを行うことで、林業の付加価値向上に挑戦する。建築家と連携し、木材の活用用途を広げ、直販する窓口を開拓していくこと等を検討している。

地域活性化の思いは強いが、地域活性化活動のみに専念する考えはないという。場所も内容もまったく異なる仕事を2つ持っているということ自体に価値があると考えている。副業を通じて得られる、リソースに制限のある状態で自ら決断し動く経験や人脈は本業にも活かすことができる。

「副業を通じて、普通の企業勤めでは得られない経験を得ることができています。特に、リソースが限られた状態で決断をすることは創業期の事業だからこそ得られる経験だと思っています。副業を続けていくためにも、本業には支障が出ないよう注意を払っています。また、副業で得た経験を生かして、ロート製薬へのアウトプットも積極的に行っていきたいです。」と佐藤氏は語る。

事例3-2-4:株式会社共生基盤 中村亮一氏

「M&A仲介を手掛ける小規模事業者の経営者が、M&A仲介事業への参入を図る上場企業で責任者として兼業」

中村亮一氏は、小規模なM&Aを仲介する株式会社共生基盤(従業員なし、資本金500万円)の経営者として事業を拡大させながら、澤田ホールディングス株式会社(東証JASDAQ上場)の投資企画部長を兼業している。

中村氏は、学卒後、リース会社や銀行等に勤め、金融分野のノウハウを取得していった。同時にM&A事業の実務を経験する機会を得て、M&Aによる事業再編に強い関心を抱くようになった。特に小規模なM&Aを行う仲介業者は少なく、支援を必要とする小規模事業者らが多くいると考えた。そこで、中小企業向けのM&A事業を手掛けるコンサルティング会社でより専門的な経験を積んだ後、2008年、小規模事業者のM&Aを支援する目的で株式会社共生基盤を設立した。

起業後は、年間200~300の小規模事業者らを訪問してM&Aを提案・案件化してきた。売り手若しくは買い手となる企業と信頼関係を構築した上で、顧客ニーズに沿ったM&Aを提案している点が特徴である。これまでのM&A仲介の実績は17件に達している。

起業後10年が経過し、事業も軌道に乗る中で、中村氏は、M&A仲介事業への参入を検討していた澤田ホールディングス株式会社より、同事業の責任者として採用したいと声掛けを受けた。中村氏は、自身の金融スキルを一層磨くため、また、共生基盤のM&A事業とのシナジー効果が期待でき、多様な顧客ニーズに応えられると考え、兼業という形で投資企画部長就任を応諾した。

現在、中村氏は、打合せ等で必要に応じて週に2日程度澤田ホールディングスに在社するが、それ以外はどこで働いていても良いという自由な働き方が認められている。共生基盤はM&A案件の初期相談や受付窓口として機能し、実務的な対応は澤田ホールディングスが行っている。澤田ホールディングスの広範な顧客ネットワークや上場会社の信用力を活用することで、共生基盤の顧客に対してもより幅広いマッチング提案ができるようになった。

「日本の小規模事業者の中には高齢化や後継者不在等の理由によって、必要とされ存続が望まれる事業や、成長余地がある事業でありながら、事業を続けられずに困っている経営者が多くいます。一人でも多く、このような経営者の力になるため、今後も澤田ホールディングスの経営資源を活用し、提案の高付加価値化や迅速化を図っていきたいです。」と中村氏は語る。