第4節 経営資源の引継ぎを契機とした労働生産性の向上

小規模事業者の事業承継は親族内で行われることがほとんどだが、一部の事業者においては事業の縮小や廃業に際し、経営資源を他者に引き継ぐケースがある。本節では、経営資源を譲り受けた事業者について分析していく。

1 経営資源の譲り受けの状況

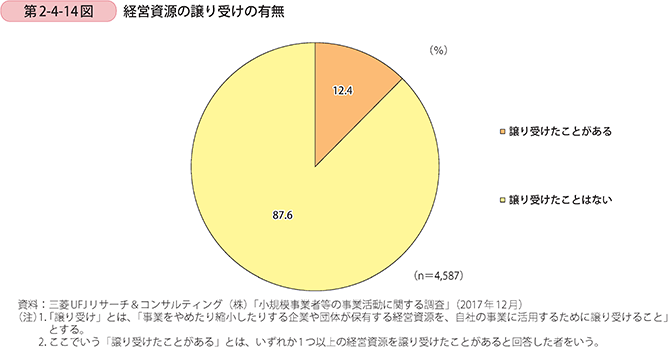

〔1〕経営資源の譲り受けの有無

第2-4-14図は、近年(過去5年程度)事業をやめたり縮小したりする企業等の経営資源を譲り受けたことがあるかを見たものである。小規模事業者においては、近年(過去5年程度)何らかの経営資源を譲り受けたことがある事業者が12.4%いることが分かる。

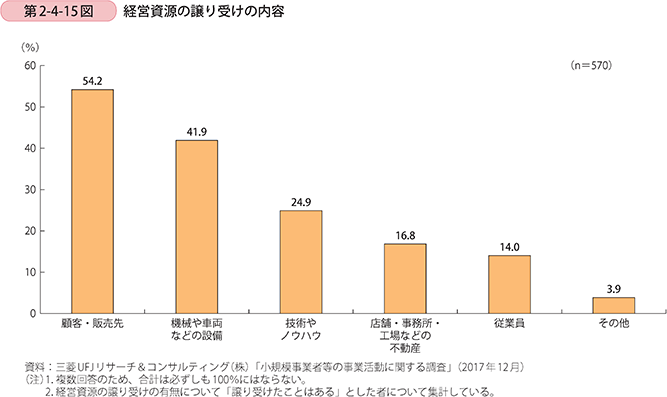

〔2〕経営資源の譲り受けの内容

第2-4-15図は、経営資源を譲り受けたことがある事業者が、実際に譲り受けた経営資源の内容を見たものである。譲り受けた経営資源の内容としては、「顧客・販売先」が54.2%と最も高く、次いで「機械や車両などの設備」が41.9%となっている。

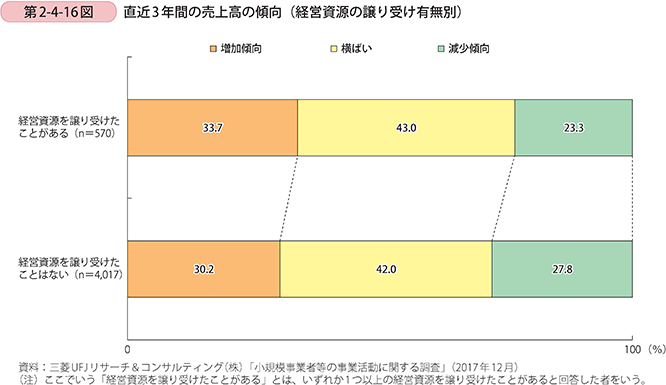

〔3〕直近3年間の売上高の傾向(経営資源の譲り受け有無別)

第2-4-16図は、経営資源の譲り受けの有無別に見た直近3年間の売上高の傾向を見ている。経営資源を譲り受けたことがある事業者の方が、譲り受けたことがない事業者に比べ、直近3年間の売上高は増加傾向となっている。

事例2-4-4:藤田鮮魚店、株式会社蔵吉フーズ

「複数の支援機関のサポートを受け、M&Aにより個人事業と法人を統合させた事例」

秋田県秋田市の藤田鮮魚店(従業員3名、個人事業者)は、昭和30年に創業した鮮魚販売業者であった。後継者の藤田正仁氏が、高齢の父に代わり実質経営者として経営してきた。保育園等への生鮮魚介類の卸売事業のほか、個人向けに小売事業(店頭販売と移動販売)も行っていた。地域の人口減少と高齢化が進む状況で、特に小売事業の売上が伸び悩み、藤田氏は後継者として事業を運営していく上で将来性に不安を抱えていた。

他方、秋田県秋田市の株式会社蔵吉フーズ(従業員5名、資本金1,000万円)は大手では対応できない様々な注文に応じた水産加工品・鮮魚等を病院、介護施設、ホテル等に販売、またインターネットでゴルフコンペ賞品の注文も全国から受けていたが、佐々木和雄社長が60代となったことをきっかけに、年齢・体力を意識して早めの事業承継を考えた。社内に適当な後継者がいなかったため、事業承継について河辺雄和商工会や県の事業承継相談推進員に相談したところ、秋田県事業引継ぎ支援センターを紹介されM&Aの説明を受けた。

藤田氏は、同商工会青年部長の経験があり、商業振興組合理事長も務めるなど人望が厚かったことから、同商工会経由で株式会社蔵吉フーズのM&Aの打診を受けた。藤田氏は、同商工会を介して株式会社蔵吉フーズの事業内容や財務状況について詳しい説明を受けると、既存の事業と商圏が重ならずシナジーを発揮できる事業者だと判断し、M&Aを行う決断をした。

藤田氏は、M&Aの手続きを進めるために事業引継ぎ支援センターに相談した。そこで専門の公認会計士の紹介を受け、財務デューデリジェンスや各種契約書の作成等を支援してもらった。また、商工会と事業引継ぎ支援センターは連携して、藤田氏の事業計画書の作成や資金調達策の検討等を支援した。資金面については、引継ぎ時期のスケジュールがタイトであったが、秋田銀行から協力を得て資金調達を行った。

手続き完了後、藤田氏は株式会社蔵吉フーズの代表取締役に就任した。経営ノウハウについては、当面佐々木氏が取締役として社内に残ることで、スムーズに引継ぐことができた。現在は、株式会社蔵吉フーズに藤田鮮魚店の事業を統合させて営業している。

「小規模な個人事業でしたが、支援機関のサポートのおかげでM&Aを行うことができました。複数の専門家が連携して支援してくれる体制が整っていたことが、非常に心強かったです。M&Aは帳簿上の資産だけでなく、顧客やノウハウ等の経営資源も引き継ぐことができ、事業の拡大に効果的です。事業を引き継いだこれからがより大切になるので、支援機関と連携してさらなる経営革新を図っていきます。」と藤田氏は語る。

事例2-4-5:株式会社澤田機工

「後継者不在のなか、M&Aにて会社を譲り渡すことで事業を継続した企業」

高知県高知市の株式会社澤田機工(従業員12名、資本金1,000万円)は、砂利採取船や運搬船等に用いる船舶用クレーン部品製造を主力とし、各種産業用の機械部品、環境整備機械部品等の金属機械加工を手掛けている。

同社は1959年に創業し、澤田保男社長が2代目として1992年に事業承継をしたが、3代目となる後継者が不在のため、2013年に廃業の検討をはじめた。澤田社長が2014年12月、後継者不在を理由とした廃業の相談を取引銀行である四国銀行に行ったところ、他社への事業譲渡(M&A)の提案を受けた。そこで、四国銀行の取り次ぎで高知県事業引継ぎ支援センターへM&Aについて相談した。

2015年、金属製品製造業の田村プラント工業株式会社(従業員34名、資本金1,000万円)は、事業拡大や業務効率化等を目的とした企業買収を希望し、高知県事業引継ぎ支援センターに相談していた。

2016年3月、事業引継ぎ支援センターを通じ、両社のマッチングが実現した。田村プラント工業株式会社が株式会社澤田機工を買収することを決めた理由は、同社が有する機械加工技術、設備、顧客であった。

M&Aの仲介は両社と取引実績のあった四国銀行が担当した。両社は、事業引継ぎ支援センターや高知商工会議所の支援を受けながら、営業権の取扱、資産価値の算定等に関して協議・調整を重ね、2016年8月に株式譲渡の形で無事成約に至った。

現在、同社は田村プラント工業株式会社の子会社として事業を継続している。子会社化以降新たに雇用した従業員により従業員の平均年齢が若返り、熟練工から、多能工化を目指す若手への技術継承が進められている。また、田村プラント工業株式会社では、株式会社澤田機工が有する機械加工技術を活かした付加価値向上に取り組み、今後、高品質生産による受注の拡大、新事業の展開を狙っている。

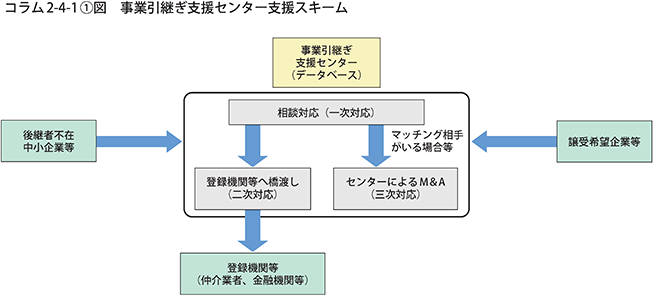

コラム2-4-1

事業引継ぎ支援センター

中小企業者等の事業引継ぎや事業承継を円滑に進めるため、各都道府県に設置された「事業引継ぎ支援センター3」が課題解決に向けて助言、情報提供、マッチング支援等を行っている(コラム2-4-1〔1〕図)。

3 事業引継ぎ支援センターは、産業競争力強化法に基づき、中小企業者等の後継者マッチング等を支援するために設立された専門機関である。

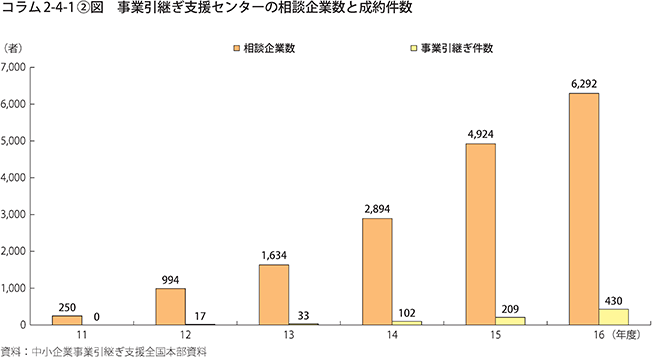

事業引継ぎ支援センターは、2011年度の7箇所から2013年度:10箇所、2014年度:16箇所、2015年度:46箇所、2016年度:47箇所となり、全都道府県に設置された。コラム2-4-1〔2〕図は、事業引継ぎ支援センターの相談企業数と成約件数について見たものであるが、こうした事業引継ぎ支援センターの設置に併せて相談件数・成約件数が増加していることが分かる。今後も、一層、他の支援機関(地域の商工会・商工会議所、金融機関、士業等)と連携し、事業引継ぎ支援を推進していくことが期待される。