2 労働生産性の類型化と特徴

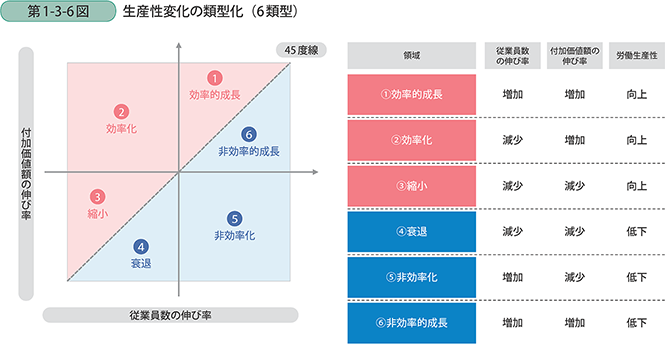

次に、企業活動基本調査のデータ約1万1千件を使って、2006年から10年間における中小企業の従業員数、付加価値額3及び労働生産性4の変化を分析する5。分析に当たっては、10年間での従業員数の変化率を横軸に、付加価値額の変化率を縦軸にとり、分布を確認する6。従業員の変化率と付加価値額の変化率の分布において、45度線は従業員数の変化率より付加価値額の変化率が上回っているかどうか、つまり労働生産性の変化を示す線である。45度線を上回っていれば、従業員数の変化率に対して付加価値額の変化率が上回っている状況、すなわち労働生産性が向上している領域を示している。以下では、横軸である従業員数の変化率と、縦軸である付加価値額の変化率と、45度線の労働生産性向上の区分の3軸により、企業の生産性の変化を6つの領域に分類し、分析を行っていく(第1-3-6図)。

3 付加価値額=営業利益+(給与総額+福利厚生費)+動産不動産賃借料+租税公課+減価償却費

4 労働生産性=付加価値額/従業員数

5 経済産業省が実施する企業活動基本調査は、従業者50人以上かつ資本金又は出資金3,000万円以上の会社が対象である。2006年(平成19年企業活動基本調査)から2015年(平成28年企業活動基本調査)の企業データをパネル化して分析を行った。

6 本分析の考え方及び手法については、永山(2017)を参考にしている。本項において企業活動基本調査を用いて分析した従業員数変化率と付加価値額変化率の計算式は下記のとおり。

従業員数変化率=(2015年の従業員数-2006年の従業員数)/2006年の従業員数

付加価値額変化率=(2015年の付加価値額-2006年の付加価値額)/2006年の付加価値額

領域〔1〕の「効率的成長」は、従業員数、付加価値額ともに増加させながら、従業員数の伸び率以上に付加価値額の伸び率が上回っている状態であり、労働生産性が向上している領域である。領域〔1〕の「効率的成長」に分類される企業は従業員規模を拡大しながら労働生産性を向上させており、健全な企業成長が出来ているといえる。

領域〔2〕の「効率化」は、従業員数の伸び率は減少させているが付加価値額の伸び率は増加させており、労働生産性が向上している領域である。今後、労働人口が減少していくことが予想され、従業員数の増加が難しくなる経営環境下において、領域〔2〕の「効率化」を目指すことは、労働生産性を高めていく上での一つの選択肢となる領域といえる。

領域〔3〕の「縮小」は従業員数、付加価値額ともに減少しているが、従業員数の減少率ほど付加価値額の減少率が大きくない領域であり、結果として労働生産性が向上している領域である。ここまでの領域〔1〕「効率的成長」、領域〔2〕「効率化」、領域〔3〕「縮小」は、労働生産性を向上させている領域である。

続いて、領域〔4〕の「衰退」は、従業員数の減少率以上に付加価値額の減少率が大きく、労働生産性が低下している領域である。従業員数を減少させ、付加価値額も減少させると、負の循環に陥り、ますます衰退の方向に進んでしまう恐れがあることから、企業継続の観点から望ましい状態とはいえない領域といえる。

領域〔5〕の「非効率化」は、従業員数は増加しているものの付加価値額が減少しており、労働生産性が低下している領域である。新規事業の開始時やM&A等の実施によって従業員数が増加した場合に、一時的にこの領域に分類されるケースも想定されるが、従業員数の増加に見合った付加価値額を創出することで労働生産性を向上させている領域へ向かうことが期待される。

領域〔6〕の「非効率成長」は、従業員数、付加価値額ともに増加しているが、従業員数の増加率のほうが付加価値額の増加率より大きく、労働生産性が低下している領域であり、従業員数の増加に見合った付加価値額が創出できていない領域といえる。これら領域〔4〕「衰退」、領域〔5〕「非効率化」、領域〔6〕「非効率的成長」は、労働生産性を低下させている領域である。

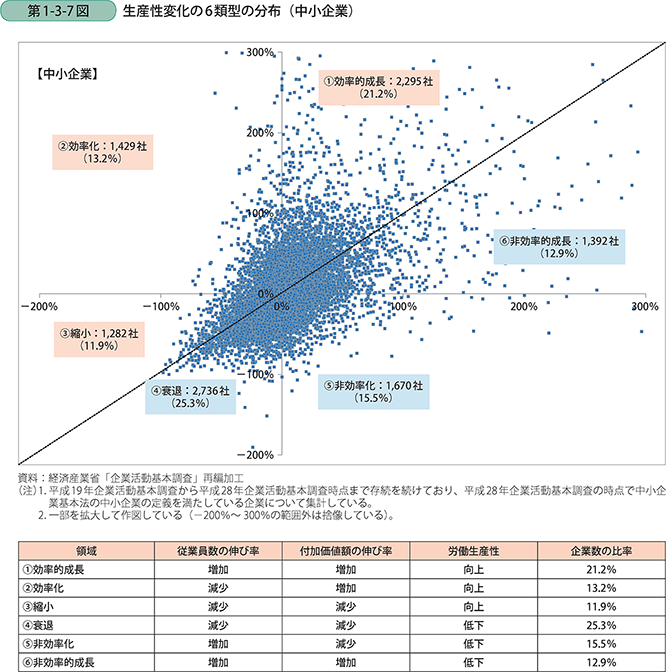

第1-3-7図は、2006年から2015年の2時点間における中小企業の生産性変化の散布図である。領域〔1〕の企業数の割合は、「効率的成長」が約21%であり、従業員数を増加させながら労働生産性を向上させたことが分かる。他方で従業員数の減少率以上に付加価値を減少させた領域〔4〕の「衰退」が約25%存在しており、6類型の中で一番比率が高いことが見て取れる。

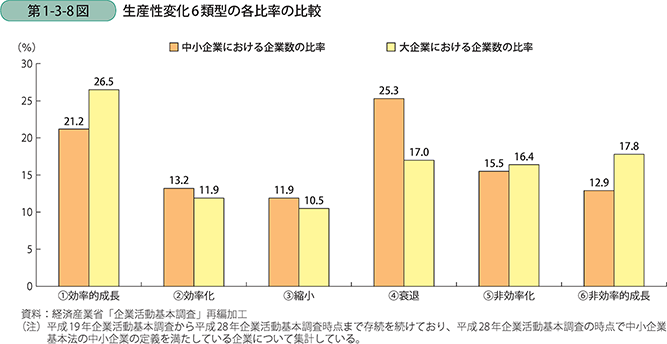

第1-3-8図は、同期間(2006年から2015年の2時点間)で大企業における生産性変化の6類型の比率を算出し、前掲の第1-3-7図の中小企業の比率と比較をしたものである。比率を比較すると、領域〔1〕の「効率的成長」や領域〔6〕の「非効率的成長」の比率は大企業のほうが高く、領域〔4〕の「衰退」の比率は中小企業のほうが高いことが分かる。第1-3-1図で確認したように、中小企業全体の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との格差が広がっていることを確認したが、個々の企業で見た場合にも、大企業に比べて、労働生産性を低下させている企業の比率が高くなっていることが見て取とれる。

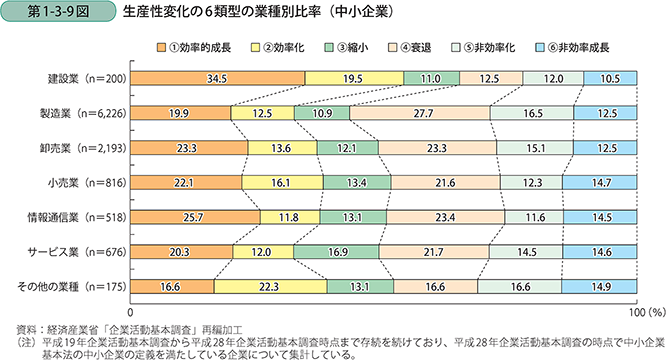

次に、生産性変化の6類型について業種別の構成比を見ていく(第1-3-9図)。領域〔1〕の「効率的成長」の割合が一番大きい業種は建設業で、続いて情報通信業、卸売業の順となった。一方で、領域〔4〕の「衰退」の割合では製造業が一番大きく、続いて情報通信業、卸売業の順となった。

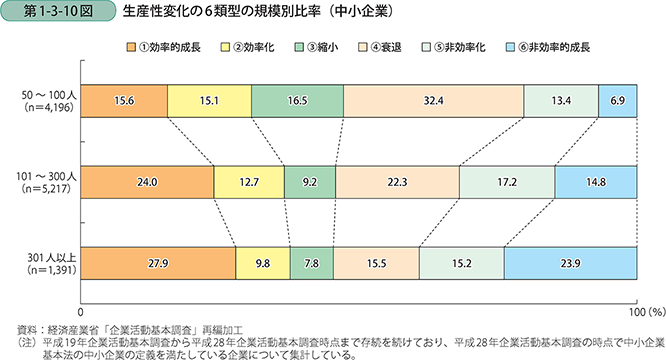

続いて、生産性変化の6類型について、従業員規模別の構成比を見ていく(第1-3-10図)。従業員規模301人以上では、領域〔1〕「効率的成長」や領域〔6〕の「非効率的成長」の比率が高い一方、一番規模の小さい区分である従業員規模50~100人では領域〔3〕の「縮小」や、領域〔4〕の「衰退」の比率が高いことが分かる。

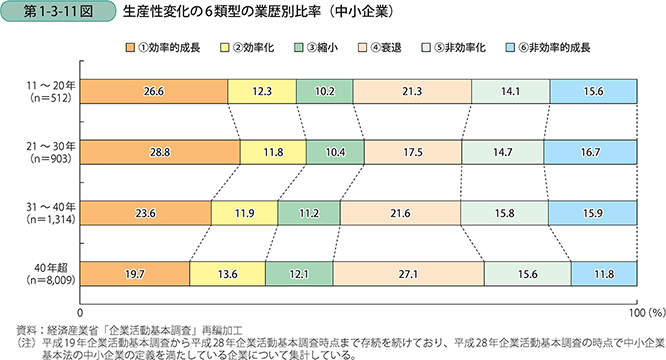

最後に、生産性変化の6類型について、業歴別の構成比を見ていく(第1-3-11図)。業歴が21~30年の企業において領域〔1〕の「効率的成長」の比率が最も大きいが、業歴が、31~40年、40年超と長くなるにつれて領域〔1〕の「効率的成長」の割合は減少していき、領域〔4〕「衰退」の割合が高くなっていく傾向が見られる。

本節で見てきたように、この10年間で労働生産性が上昇している企業にも、従業員数の伸び率以上に付加価値額の伸び率を増加させ、労働生産性の向上を図った領域〔1〕の「効率的成長」のような企業もあれば、領域〔2〕の「効率化」のように従業員数の伸び率を減少させながらも労働生産性を上昇させた企業、あるいは領域〔3〕の「縮小」のように従業員数と付加価値額の伸び率の両方が減少しているものの、付加価値額の減少率のほうが低く、結果として労働生産性が上昇している企業もあり、労働生産性の向上にも3類型あることが確認された。

次節では、アンケート調査をもとに、労働生産性を向上させた企業がどのような投資行動や経営の取組を行っていたのかを分析していく。