第4節 人材不足を前提とした企業の取組

生産年齢人口が減少傾向にある中で、現状の労働力を維持し続けるためには、生産年齢人口の減少を補うだけの労働参加率の上昇が必要だが、少子高齢化の進展に伴い、中長期的にはそれも難しくなるだろう26。

|

第2部 中小企業のライフサイクル

|

第4節 人材不足を前提とした企業の取組

生産年齢人口が減少傾向にある中で、現状の労働力を維持し続けるためには、生産年齢人口の減少を補うだけの労働参加率の上昇が必要だが、少子高齢化の進展に伴い、中長期的にはそれも難しくなるだろう26。

26 例えば、就業の促進が目指されている25~44歳の女性に着目すると、就業率の政府目標を達成しても、人口の減少の影響が大きいために就業者数は2020年には減少する見通しである(付注2-4-6)。

また、労働力が過剰な産業・職業から、労働力が不足する産業・職業への労働移動は、新しく職業訓練が必要であったり、労働者本人の適性・希望等を考慮してミスマッチを埋めたりする必要があり、例えば、事務的職業を希望する者をサービスの職業へ転向させる場合には、本人の意向を調整するだけでなく適性を見極めなければならないこと等を鑑みると、中小企業側のみの取組によって対応することは難しい。

このような状況を踏まえると、人手不足を前提としても、現在の生産力を維持・向上させるためには、設備投資等による省力化や、一人当たりの生産性を向上させる取組が必須となる。このため、本節では生産性向上のための省力化や合理化について、機械化・IT導入、外部リソースの活用等の観点から分析を行う。

〔1〕人材不足企業の企業価値維持向上のための取組

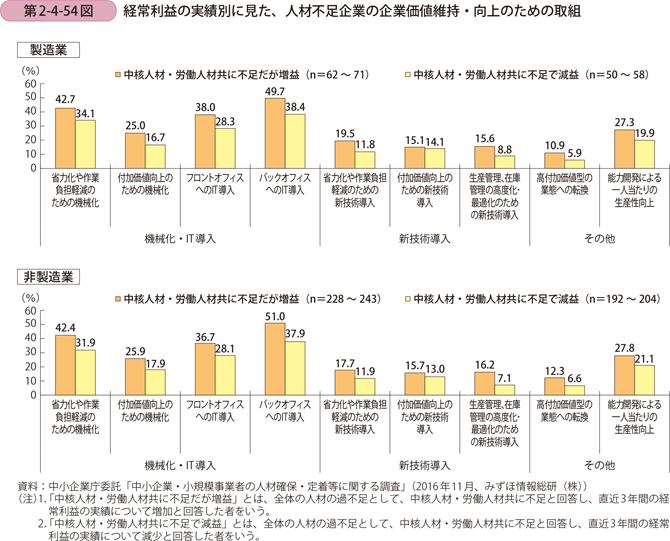

第2-4-54図は、全体の人材の過不足感について、「中核人材も労働人材も不足している」と回答した企業について、企業価値の維持・向上のための取組の実施状況を経常利益の実績別に見たものである。

製造業・非製造業の別なく、総じて増益傾向にある企業の実施割合が減益傾向の企業の実施割合を上回っており、特に機械化・IT導入の取組においてその差が顕著である。もちろん、これは増益傾向にあるからこそこのような投資余力があるということでもあり、業績との因果関係を示すものではないが、人材が不足している中でも増益傾向にある企業は、バックオフィスやフロントオフィスへのIT導入、省力化や作業負担軽減のための機械化や、能力開発による一人当たりの生産性向上といった取組を行い、利益を確保し、生産性の維持・向上を図っている可能性が示唆される。

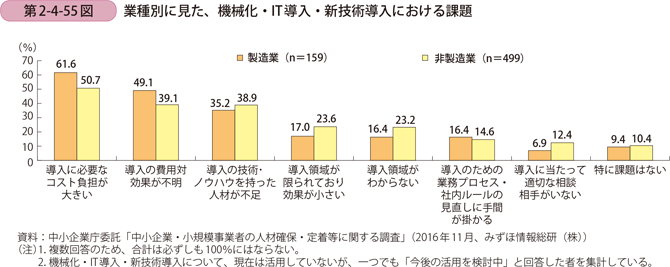

次に、第2-4-55図で挙げた機械化・IT導入及び新技術の導入について、「現在は取り組んでいないが今後の取組を検討する」とした企業について、業種別にその課題を見ると、製造業において6割超、非製造業においては約半数がコスト負担を課題として認識している。また、非製造業においては「導入の技術・ノウハウを持った人材が不足」、「導入領域が限られており効果が小さい」、「導入領域がわからない」、「導入に当たって適切な相談相手がいない」とする回答が製造業に比べ高く、社内に知見を持つ人材がいないことや、導入経験が少なく投資効果の測定が難しいこと等を背景として導入に慎重になっていることが推察される。

〔2〕人材不足を補い、企業価値を向上させるためのアウトソーシングの活用状況

人的資源の確保は必ずしも自社雇用によってのみ生み出されるものではない。兼業・副業による外部人材の活用については、既存の従業員との調整や労務管理の面から中小企業においては未だ実施困難な部分があることはコラム2-4-3で指摘したが、自社の人材不足を補いながら生産性を向上させるための外部人材の活用としては、業務委託によるアウトソーシングの手法も考えられる。

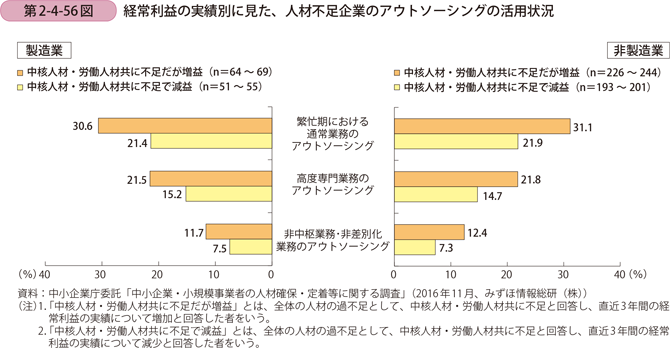

第2-4-56図は、人材が不足している企業について、それぞれ経常利益の傾向別にアウトソーシングの活用状況を確認したものである。同図を見ると、人材不足企業においては適時適切にアウトソーシングを行うことで、社内の人材不足を補いながら企業価値を維持・向上させている可能性が示唆される。

〔3〕製造委託を除くアウトソーシングの活用と展望

ここで、アウトソーシングについて、さらに焦点を絞って分析を進める。一般に、製造業務の委託といったいわゆる「外注」の形態は既に多くの中小企業において認知されていることだろう。以降は、製造業・非製造業にかかわらず、多くの企業にとって外部委託の更なる拡大余地が見込まれ得る、製造業務の委託以外の、高度な分野を含めた業務プロセスのアウトソーシングについて分析を行う。なお、以降本節では、製造業務の委託を除く外部委託について、「アウトソーシング」と表記する。

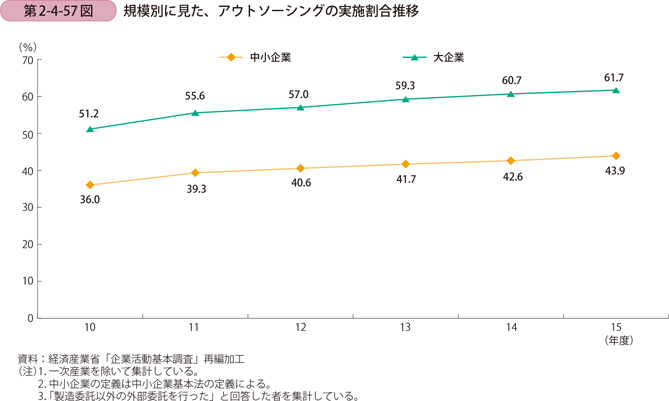

はじめに、我が国のアウトソーシングの活用状況について経年での推移を確認しよう。第2-4-57図を見ると、中小企業、大企業共にアウトソーシングの実施割合は増加傾向にあり、大企業においては6割超の企業が導入している。もっとも、この経済産業省「企業活動基本調査」を用いたアウトソーシングの実施状況の把握については、関係会社への委託等、グループ企業間でのシェアードサービス27も含まれるため、多数のグループを持つ大企業についてよりその実施割合が高くなる傾向が生じる可能性がある。

27 グループ企業内の人事・経理・総務等の間接業務・サービスを集約・標準化し、人件費等のコスト削減と業務の効率化を図る経営手法。

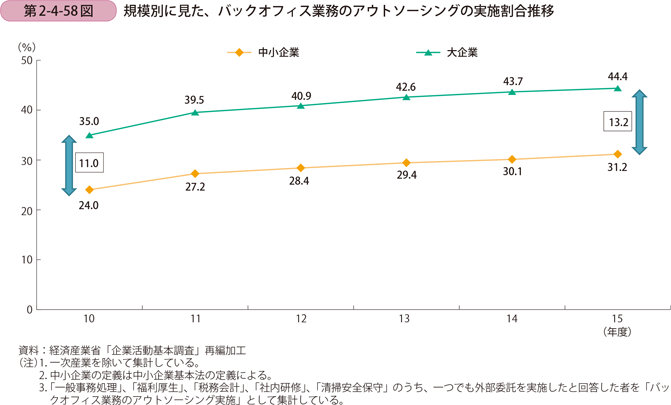

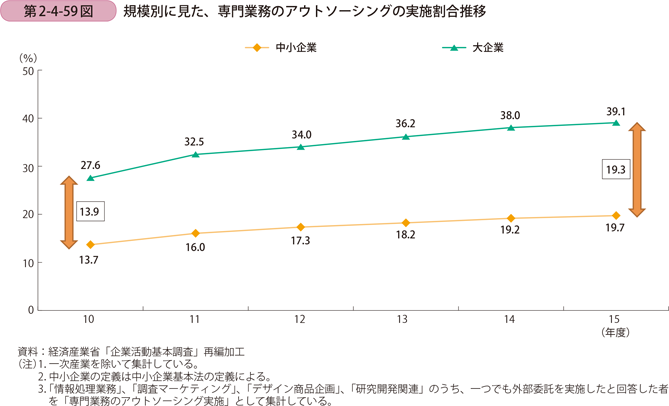

アウトソーシングを行う業務領域について、「バックオフィス業務」と「専門業務」に分類して、その活用状況について分析を進めよう。いずれの業務領域・企業規模においてもアウトソーシングの実施割合は増加基調にあるが、バックオフィス業務に比べ、専門業務の実施割合については規模間の差が大きい(第2-4-58図、第2-4-59図)。これは、バックオフィス業務の中でも「税務会計」等の分野については顧問税理士や会計士等への移譲を進めやすく、中小企業の中でも取り組まれている割合が高い一方で、専門業務のアウトソーシングについては、中小企業においてはそのような業務を外部に委託するほど抱えていない、あるいは自社のコアとなる専門領域を内省化しているために、アウトソーシングの活用度合いが低いという可能性もある。

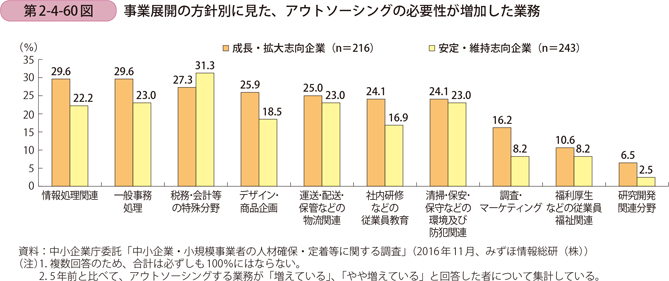

次に、中小企業におけるアウトソーシングの展望について第2-4-60図により概観する。先に触れたとおり、既に広く認知されていると思われる「税務・会計」については、安定・維持志向企業において31.3%と、他の業務領域に比べ特に高い割合となっている。

他方、成長・拡大指向企業においては、必要性が増加したと回答する業務の領域は多岐に渡っており、特に「デザイン・商品企画」、「調査・マーケティング」といった専門業務については、安定・維持志向企業に比べ必要性が増加したとする割合が高い。

成長・拡大志向企業においては、繁閑差への対応や、定型的だが差別化しにくい情報処理や一般事務処理、税務・会計といった業務への対応としてアウトソーシングを活用するだけでなく、自社の製品・サービスの付加価値向上のため、デザイン・商品企画、調査・マーケティングといった分野においても、外部の専門家を活用する重要性が高まっているということが推察できる。

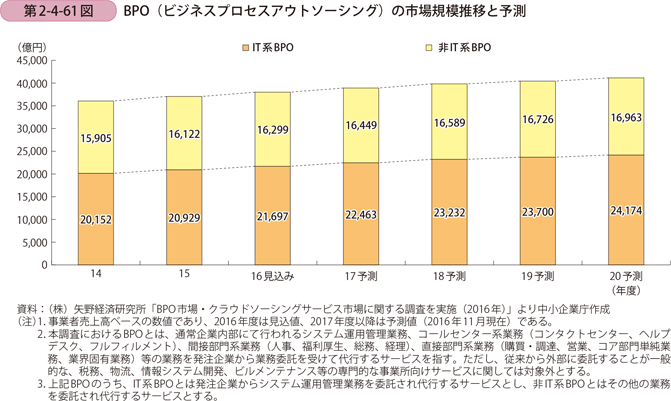

ここで、今後の我が国におけるアウトソーシングの市場の推移と展望について見ていこう。人材不足の影響もあり、企業において外部リソースの活用の必要性が高まること、マイナンバー対応BPO28サービスの普及、外資系企業も含めたベンダーの多様化等の要因により、アウトソーシングの市場規模は堅調に推移することが予測されている(第2-4-61図)。

28 Business Process Outsourcingの略で、企業が自社の業務の一部を外部の専門業者等に外部委託することをいう。

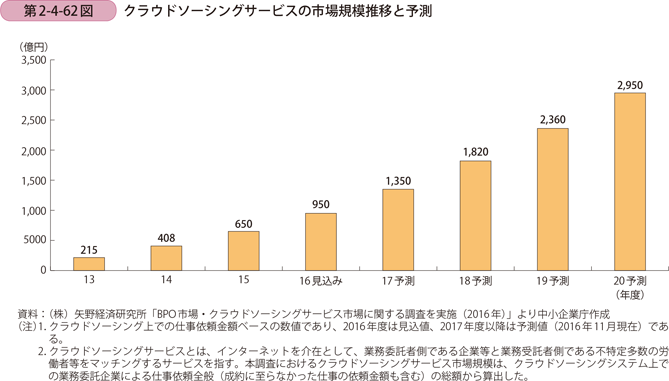

また、とりわけ新たな業務委託の手法の一つとして、クラウドソーシング29に注目が集まっており、その市場規模は飛躍的に拡大する見通しである(第2-4-62図)。

29 インターネット上の不特定多数の人々に仕事を発注することにより、自社で不足する経営資源を補うことができる人材調達の仕組み。クラウドソーシングについての詳細は、2014年版中小企業白書第3部第5章第1節を参照。

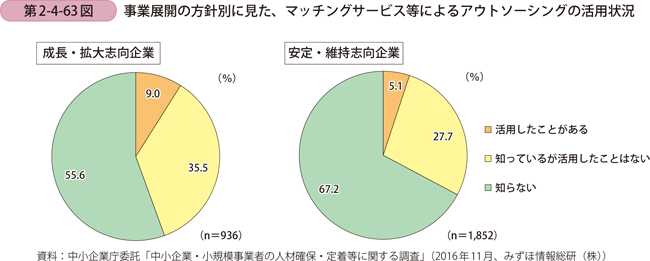

なお、クラウドソーシングの定義とは異なるが、中小企業におけるマッチングサービス等を介した個人(フリーランスや兼業・副業を行う者等)へのアウトソーシングの活用状況や認知度について示したものが第2-4-63図である。

同図を見ると、利用経験のある企業の割合は、成長・拡大志向企業においては9.0%、安定・維持志向企業においては5.1%にとどまっている。また、「知らない」と回答した企業はそれぞれ半数を超えており、このような個人へのアウトソーシングの形態については認知度が低い状況であることが分かる。

ただし、このようなマッチングサービスの市場規模が拡大し、今後提供されるサービスの質・量共に拡大する見込みであること、また、受注者となる個人においては時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が可能になるというメリット30も存在することから、自社の人的資源に限界を感じる中小企業においては、「自社雇用」という形態にとらわれず、このような外部の多様な人的資源を有効に活用することも、人材不足を克服する一つの可能性となり得るだろう。

30 2014年版中小企業白書第3部第5章第1節参照。非事業者(個人)である受注者がクラウドソーシングを利用するメリットとして最も回答割合が高い項目が「空いた時間の有効活用」の63.5%であり、また、仕事を行う場所としては「自宅」が95.7%で最多となっている。

〔4〕中小企業におけるアウトソーシングの活用とその課題

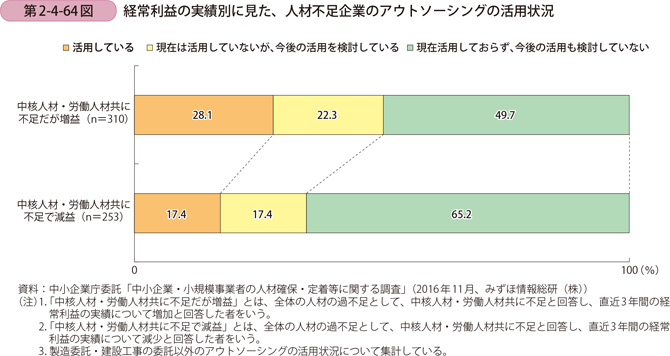

以降は、中小企業におけるアウトソーシングの活用の課題と効果について分析を行う。第2-4-56図と同様に、人材不足企業におけるアウトソーシングの活用状況と経常利益の傾向の相関を確認すると、適時適切に外部の資源を活用することで、人材不足を補いながら成長を図っている中小企業も存在することが示唆される(第2-4-64図)。

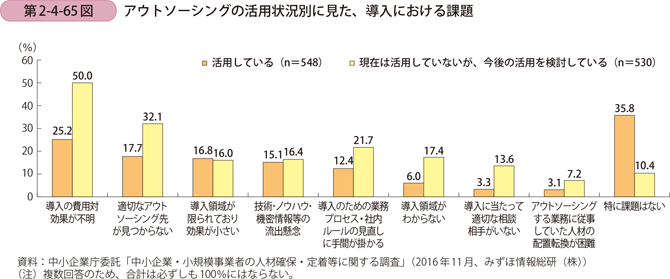

では、このようなアウトソーシングの導入に当たっては、どのような阻害要因があるのだろうか。第2-4-65図で示されるとおり、特に「検討中」の企業においては「導入の費用対効果が不明」が50.0%と最も高く、次いで「適切なアウトソーシング先が見つからない」としたマッチングについての課題が32.1%となっている。

他方、既にアウトソーシングを活用したことのある企業においては、「特に課題はない」とする割合が最も高い。

検討中の企業において半数もの企業が費用対効果について課題を認識しているのは、製造業務の一部等、既に自社で行っていた直接業務については、原価計算等の予測が立てやすく、自社の業務の代替としての費用対効果を算定しやすい一方で、付加価値を創造する基礎となるマーケティング等の領域や、社内の管理等の支援業務においては、そもそも社内で厳密な採算管理や効果測定を行っていない、あるいは行うことが難しいために、初めて外部への切り離しを行う際には費用対効果の算定が困難になっていることが予想される。

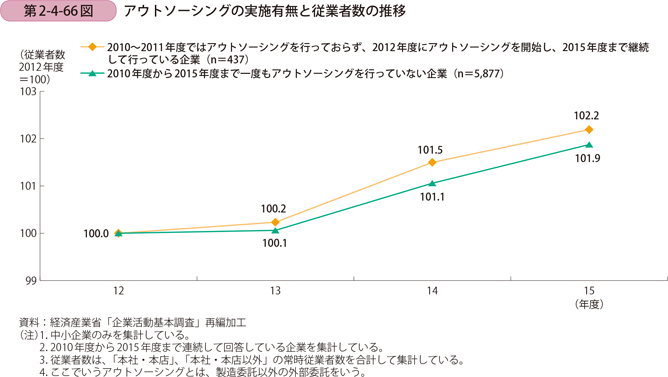

ここで、アウトソーシングの実施有無と従業員数の関係について見てみよう。経済産業省「企業活動基本調査」を用いて、アウトソーシングの実施有無について2010年度から2015年度まで連続して回答している中小企業を抽出し、2012年度にアウトソーシングを開始した中小企業と、調査期間中一度もアウトソーシングを利用したことがない企業の、2012年度からの従業者数の推移を見たものが第2-4-66図である。同図を見ると、アウトソーシングの開始により社内の従業者数を減らすことはなく、むしろ若干ではあるが、アウトソーシングを活用した企業の方が、従業者数を増やす傾向にある。

前掲第2-4-65図においても、既にアウトソーシングを活用中の企業において「アウトソーシングする業務に従事していた人材の配置転換が困難」だと回答する企業は3.1%にとどまっている。

本章第1節において指摘したとおり、同じ企業の中でも業務領域によって人材不足の状況は異なる。また、第2-4-64図で見たとおり、人材不足だが増益であるとする企業の方がアウトソーシングを活用している割合が高い。以上から、中小企業においては、業務領域の一部をアウトソーシングして、当該業務領域に従事していた人材の社内での再配置を行うことで人材を有効活用していること、さらに、事業展開に必要な人材を外部から補完することで業績を伸ばしており、外部の人的資源の活用が各業務領域の人材不足を補う有効な解決策の一つとなっている可能性が示唆される。

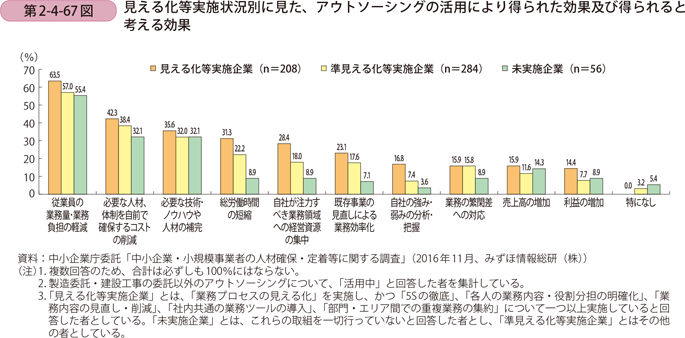

最後に、アウトソーシングについて、より活用の効果を得られると考えているのはどのような企業か、第2-4-67図において業務プロセスの見える化等の取組の実施状況の別に見てみよう。

アウトソーシングの直接的な目的である、「従業員の業務量・業務負担の軽減」、「必要な技術・ノウハウや人材の補完」については、見える化の実施状況による大きな違いは見られない。他方、「総労働時間の短縮」、「既存事業の見直しによる業務効率化」、「自社の強み・弱みの分析・把握」といった副次的な効果や、「自社が注力すべき業務領域への経営資源の集中」といった経営戦略上の効果においては、見える化の実施度合いによって大きな違いが生じている。

中小企業がアウトソーシングを活用するに当たっては、自社の強みとなる部分を更に伸ばすために、コア業務の補完として専門業務のアウトソーシングを活用するのか、あるいは定型的だが差別化しにくい領域をアウトソーシングすることで、自社の従業員をより付加価値の高い業務領域に集中させるかなど、自社が目指すべき方向性や事業の戦略を見極めた上で、導入を進めることが必要になる。その前提として、アウトソーシングする業務の抽出のためには、第一に自社の業務フローを整理し、自社でなければできない業務の洗い出しや、何を自社の従業員に任せるかを明確にしなければならない。このように業務プロセスの見える化等を進めることで、アウトソーシングの活用のより高い効果が得られるものと推察される。

事例2-4-5. 株式会社十一屋ボルト

支援機関の専門家派遣制度による外部人材の活用によりIT化を果たし、業績向上へつなげている企業

宮城県仙台市の株式会社十一屋ボルト(従業員14名、資本金1,000万円)は、1955年に自動車修理工場専門のボルト店として開業し、土木、建築、機械から特注品まで、各種用途に応じたボルト製作・販売を行う企業である。

2008年、ITによる発注システムを活用する大手企業との取引が始まったものの、同社は当初、受注、見積り、仕分、納品、検収等を電話やFAXによる手作業で行っていた。そのため、取引先の多品種少量注文に対応しきれず、社員の業務負担が増えて納品ミスが続くなど、スムーズな取引ができなくなっていた。

2016年まで社長を務めた佐藤兼紹会長は、「このままでは大手企業との取引が継続できなくなる」と強い危機感を抱き、見積書作成や受発注処理、在庫管理等ができるITシステム導入の必要性を実感した。しかしながら社内にはITに詳しい人材がいなかったため、宮城県中小企業団体中央会へ相談したところ、費用を抑えて専門家の指導が受けられる専門家派遣制度の存在を教えられて同制度を利用することにした。

早速、ITコーディネータの派遣を受けて電子データの処理と見積回答システムを開発・導入したところ、従来3日間掛かっていた見積作成が約1時間で完了するようになり、大幅な事務処理コストダウンにつなげることができた。また、見積作成期間の短縮により作業時間に余裕が生まれ、作業の質が向上して不良率の改善につながった。この結果、取引先が毎月発表する納入業者品質管理ランキングでトップとなり、品質向上が取引先関連会社の間でも評判となったことから、販路拡大及び売上増加にもつながったという。

これを機に、同社はみやぎ産業振興機構や仙台市産業振興事業団からも専門家の派遣を受け、バーコード活用の検収システムや仕入管理システム等を開発している。各種システムの開発・導入により、正確な在庫管理や品種別集計、過剰在庫の是正等が可能となり、仕入先や取引先の要望に迅速・正確に対応できるようになった。社内システムのIT化対応により、取引先のシステム改定にも即応できるようになり、大手企業との安定的な取引を継続している。

同社の特徴的な点は、専門家に一任するのではなく、今後業務の中で運用していくことを踏まえて、システム開発段階から積極的に関与したことにある。具体的には、全てのシステム開発に際して佐藤会長自らが、社員の意見も聞きながら社内の業務プロセスを見直し、特殊加工品に係る品種別データ等汎用性が低い内容は手作業で入力するなど、システム化する部分と手作業で対応する部分を明確に分けた。また、現場担当者が頻繁に利用する受発注管理には多くの従業員に馴染みのあるExcelを、大量のデータ処理を要する在庫管理や品種別仕入れ・受注管理にはAccessを使い分けるなどして、社員誰もが使いやすいITシステムとなるように工夫している。

2011年の東日本大震災では、商品や書類が散乱し、本社の建屋が一部損壊したほか、宮城県石巻市にあった営業所が津波に襲われて通常業務の継続が困難となった。しかし速やかに本社社屋の改修や商品在庫棚の倒壊防止策へ取り組み、本社や八戸営業所を中心に業務を再開したことで、震災からの復旧工事に伴うボルトの需要増加に対応することができた。また、津波の被害に遭った石巻営業所では、図面等営業書類が全て流出したが、みやぎ産業振興機構の復興相談助言事業を活用して、図面、単価表等をクラウドに保管する「図面見積管理システム」を考案している。

震災の後は、事業環境が大きく変化し、一時売上も低迷したが、新規顧客を開拓すべく、宮城県よろず支援拠点の助言を受けてホームページ上でのPRに力を入れ、業績回復につなげている。

同社のホームページでは、これまで導入してきたITシステムについても積極的に情報発信しており、商品のみならず受発注・在庫管理体制等も含めてお客様から選ばれる企業となることを目指している。今後も更なる社内のIT環境整備を推進すること、顧客との双方向のコミュニケーションを意識したホームページ作りを進めることなどにより、「いずれは中小企業の新しいボルト販売モデルを作り、もっと会社を発展させたいですね。」と佐藤会長は明るく語る。

事例2-4-6. 株式会社Waris

中小・ベンチャー企業とプロフェッショナルの女性フリーランサーを業務委託契約にてマッチングする企業

東京都港区の株式会社Waris(従業員11名、資本金646万円)は、女性3名の共同出資により立ち上げた、人材のマッチングサービスを行う企業である。

特徴的な点は、マッチングの方法にある。具体的には、新規事業スタートアップの際の企画や、PR・マーケティング業務、営業、人事・経理・財務等を「プロジェクト」単位で任せたい企業と、フリーランスとして働きたいと考える人材、中でもいわゆる「文系の総合職領域」での経験が豊富なプロフェッショナルの女性を、業務委託契約にてマッチングするプラットフォーマーの役割を果たしている。

約1,100社の顧客企業の7割が中小・ベンチャー企業であり、うち4割がITベンチャー、その他は製造業やアパレル業等、顧客企業の業種は多岐に渡る。大企業と比較し、高度な戦略部門がないことも多い中小・ベンチャー企業は、社内リソースにも限界がある。例えば、新規事業に向けたプロジェクトを立ち上げる際など、社長の右腕ないしは相談相手となり実行できる人材を新規採用することは費用や時間の面からも難しい場合がある。しかしながら、当該業務を経験豊富なプロフェッショナル人材に期間を定めて委託することで、コストダウンを図りながら高いクオリティを実現することが可能となる。加えて、外部のプロフェッショナル人材と共に業務を進めることにより、委託元企業の従業員に新たな知見や人脈が蓄積され、従業員の能力向上にもつながる。これは単なる「外注」では得られない効果である。

とはいえ、現状ではこのような新規プロジェクトや間接部門の業務委託契約を締結した経験を持つ中小企業はほとんどない。同社は顧客企業に対し、業務の整理・分解、必要とされるスキルの明確化、業務委託契約の内容精査から契約期間中のフォローアップまで、各企業がマッチングサービスをスムーズに利用できるよう一貫した支援を行っている。加えて、委託料に関し、同社における過去の契約事例に基づく相場観を顧客企業に伝えるなど、同社は適正価格での契約締結を実現するための仲介機能も担っている。

現在同社に登録する人材は約3,500名おり、その9割以上が女性である。また、そのうち約半数がフリーランスとしての働き方を、約4割が雇用形態等は気にしないものの自由な働き方を望んでいる。また、育児や介護等を事由として、フルタイムの雇用ではなく週3日程度の就業を希望する者が多いなど、フレキシブルな働き方へのニーズが強い。人材不足の中小企業を業務委託という形式で支援するだけでなく、同社はこのような柔軟な働き方を希望する女性へ、時間や場所にとらわれずプロとして働けるようサポートする機能も果たしている。

代表取締役の一人である田中美和氏は、「労働力人口の減少もあいまって、特に中小・ベンチャー企業では一つのプロジェクトを上流から下流まで担当できるハイスキルな人材の採用が厳しくなっている。そのような中、『雇用』を前提にして人材採用を考えると、必要な時に必要な人材を確保できないリスクがある。是非発想を柔軟にし、業務委託という選択肢を考えてほしい。」と話す。同社の提唱する「文系の総合職領域でのフリーランス」の活用は、人手不足の中小企業にとって、新たな選択肢の一つとなるだろう。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |