3 まとめ

多様な人材の活用に向けて、柔軟な働き方ができる職場環境を整備すること、実施の際は従業員の理解を進め、適切なマネジメントを行うこと、そして多様な人材を含めた従業員全員が互いの業務を理解し分担しあうために、社内の業務プロセスの見える化に取り組み、標準化を進めることで、生産性の向上につながることとなる。

人手不足の中小企業にとって、中小企業ならではの柔軟性を活かした、多様な人材の活用を契機とする社内体制の整備は、業績の向上にもつながることとなるため、積極的に取り組んでいくことが重要であるといえよう。

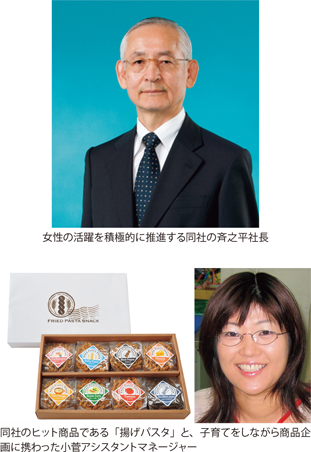

事例2-4-3. 三州製菓株式会社

「一人三役」を軸に、女性が活躍しやすい職場風土が醸成された企業

埼玉県春日部市に本社を置く三州製菓株式会社(従業員254名、資本金8,600万円)は、昭和25年に創業した高級米菓及び洋菓子製造・販売の老舗である。

254名の従業員のうち、正社員が75名、準社員と呼ばれるパートタイム従業員が179名であり、女性比率は正社員で4割弱、準社員で9割以上と、女性が戦力として大きな役割を果たしている。そのため、かねてから代表取締役社長の斉之平伸一氏の主導で女性活躍を積極的に推進しており、2004年に埼玉県男女共同参画推進事業所の認定を受けて以降、数々の認定・表彰を受けている。

一般的に、女性は育児・介護等の事情により働き続けることが難しいケースもあるが、同社ではそのようなことはほとんどない。育児休業を始めとする育児・介護支援に係る制度は、正社員はもちろん、準社員も大いに利用しており、また、全員必要なときには気兼ねなく有給休暇を取得している。その秘訣である「一人三役」とは、工場における多能工の考えを発展させたものだ。一人が3種類以上の業務を担当できるようにすることで、お互いにフォローしあえる体制が整い、お互い様の風土の醸成が図られているのである。

人事制度の運用に際しては、業務の合理化や役割分担の見える化等のいくつもの工夫を重ねている。第一に、「業務の割り振り」がある。具体的には、定期的に各自が自身の業務の棚卸しを行い、所属長がチェックすることで業務の見直しを行う。また、同じような業務内容があった場合は、所属長が精査し効率を図る。第二に、「業務習熟度ランクの公開」がある。各人のスキルは業務ごとに自己申告式の6段階の習熟度ランクに整理され、その一覧表を社内に掲示している。部署を超えて誰にどの業務を任せることができるか、予定外の休暇発生の際の代理を依頼できるかなどが一目瞭然であり、従業員にとっても全体の業務を俯瞰した上でのスキルアップへのモチベーション向上につながっている。第三に、「人事評価への反映」がある。お互いの助け合いが十分に機能していれば、女性だけでなく全社員が働きやすい職場になる。元々女性比率が高い職場であり、以前から自発的に助け合う傾向はあったが、「一人三役」の考えに沿った人事評価制度を導入し、メインの職務の遂行能力と、ほかの職務を応援できるような、サブの職務の遂行能力も盛り込んだ評価基準を公表することで、従業員も助け合いの重要性を十分に理解し、率先して取り組むようになった。

これらの取組により、女性の従業員も、柔軟な働き方によりワーク・ライフ・バランスを実現しながら基幹的な役割を担うなど、実力を発揮できる社内体制が整っている。同社は近年独自商品の開発にも注力しているが、顧客の大半を占める女性のニーズを的確に把握するため、商品開発に携わる従業員は全員が女性である。近年の一番のヒット商品である「揚げパスタ」は育児中の若手女性従業員が考案し、売上全体の1割を占めるまでの主力商品となっているが、斉之平社長はこれも「一人三役」を基軸としたお互い様の風土があったからこその成果であると言う。

同社ではKPI(重要業績評価指標)に女性管理職比率を導入するほか、準社員から正社員への積極的登用を明言するなど、今後も更に女性活躍が進むものと考えられる。ロールモデルとなる女性が既に活躍していることも、その推進の後押しとなっている。同社は、女性だけでなく、年齢や学歴、国籍、障がい等に関係なく意欲のある全ての従業員が能力を最大限発揮できる環境を整え、今後の更なる成長を目指している。

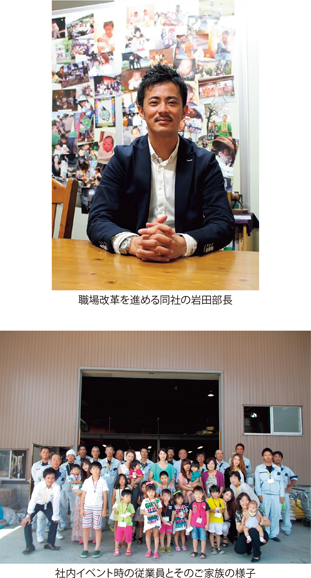

事例2-4-4. アース・クリエイト有限会社

絶えず職場改革を行い、柔軟な働き方を可能にする環境を整備することで、生産性を高めている企業

岐阜県岐阜市のアース・クリエイト有限会社(従業員23名、資本金300万円)は、道路標示・区画線等の路面表示工事を施工する交通安全施設事業を主として実施する企業である。

同社では、かつては長時間労働が常態化し、従業員は仕事をやらされているという意識が強く、定着率も低かった。現取締役営業本部長である岩田良氏は、代表取締役社長の中石俊哉氏に「会社をもっと大きく」、「もっと良い会社にしたい」との思いをぶつけたところ、「任せる」との後押しを受け、2005年に改革が始まった。

職場環境の改革に当たって、最も苦慮したのが「職人気質」から「オールラウンダー」への従業員の意識改革であった。従来は「この仕事はこの人しかできない」という職人気質の風土であり、若手も育ちにくかったが、毎年、本人の適性を勘案しながら配置転換・担当交代を行うことで、従業員一人一人が複数の仕事をこなせるようになるとともに、若手であっても経験を積む機会が増えた。従業員の能力が向上した結果、これまで5名体制で行ってきた仕事が3名体制でできるようなるなど、仕事の効率性が高まったことで、年平均時間外労働も従来の3分の1に減少し、生産性の向上にもつながっている。

さらに、2007年に岩田氏自身が同社で初めて育児休暇を取得したのをきっかけに、子育て支援制度の拡充が始まった。配偶者の出産時に取得できる2週間の特別休暇制度は、これまで8人計13回の利用実績がある。このほか、子どもが義務教育の間は、子どもの学校行事・けが・病気等を事由に取得できる日数が無制限の有給休暇制度も整備することで、男女の別なく従業員のワーク・ライフ・バランスの充実を後押ししている。これら子育て支援の制度については、あえて取得回数や休暇日数の上限を明文化していないことが利用促進のポイントだという。

加えて、二人一組で仕事をする「バディ制度」の導入・運用により、バディ間で情報共有を図ることで、属人的な領域を排除し、個々人が休暇を取りやすい風土を形成するほか、従業員間の信頼関係が醸成されているという。「社内で信頼関係が構築されれば、休暇日数の上限をルール化する必要はなく、無制限に休みを取る人は誰もいない。社長が以前から自分に一切のやりたい業務を任せてくれ、職場環境の改革に当たって裁量を与えてくれたのも、社長が自分をバディとして認めてくれていたからだと思う」と岩田氏は語る。

同社が柔軟な休暇制度の運用と、円滑な業務運営を両立させている背景には、有給休暇の事後申請、タブレット端末からの日報・月報提出、SNSを活用した情報共有、定型事務手続の簡素化等の、業務効率化のための改善を同時に進めてきたということがある。これらの試みは、トップダウンの決定によるものだけでなく、従業員との毎月の面談で寄せられた意見を受けて導入したものも多く、従業員の不満解消にもつながっているという。

一時19名であった従業員数も、現在は定着率の向上から23名にまで増加した。常に改革を進める同社では、高齢で体力的に厳しくなってきた従業員や、育児や介護等の事由により働く時間に制約のある従業員等、各々の従業員の事情に合わせた「働く場」を提供し続けることを新たな挑戦として掲げている。

コラム2-4-3

兼業・副業による人材活用

現在、国内で兼業・副業を行っている者は234万人24に上る。経済問題の制約要因の一つとなっている生産年齢人口の減少に対し、女性やシニアの就労促進も重要であるが、働き盛りの世代に、より高い生産性を発揮してもらうという観点も重要であり、働き方改革実現会議の議論のテーマの中でも兼業・副業の許容の議論が進んでいる。

24 総務省「平成24年就業構造基本調査」において、「おもな仕事のほかに別の仕事もしている(ある時期だけしている場合も含む)」と回答した者を兼業・副業を行っている者とした。

●我が国の兼業・副業の現状

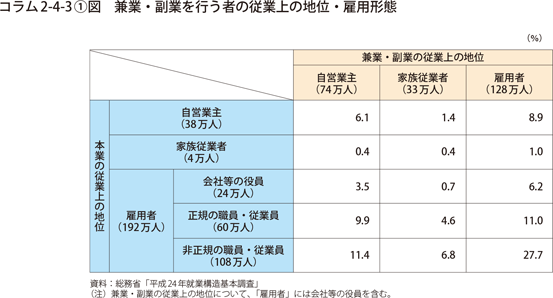

現在兼業・副業を行う者について、従業上の地位を確認したものがコラム2-4-3〔1〕図である。同図を見ると、本業の従業上の地位が「非正規の職員・従業員」で、兼業・副業の従業上の地位が「雇用者」である者が兼業・副業を行う者全体の4分の1以上を占めており、いわゆる「掛け持ち」として就業していることが推察される。

次いで多いのは本業の地位が「非正規の職員・従業員」で、兼業・副業の従業上の地位が「自営業主」である者であり、全体に占める割合は11.4%となっており、雇用者としてはある程度柔軟な働き方をしながら、兼業・副業として起業・独立を行っていることが推察される。

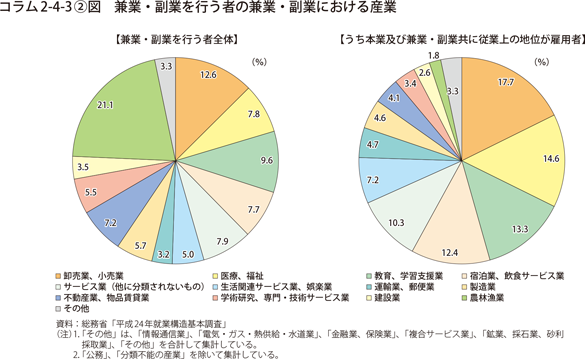

続いて、兼業・副業を行う者について、どのような産業に従事しているかを確認したものがコラム2-4-3〔2〕図である。兼業・副業を行う者全体では農林漁業を兼業・副業とする者が最も多く、21.1%となっている。他方、本業及び兼業・副業共に従業上の地位が雇用者の者に限って集計すると、「卸売業,小売業」が最も多く、17.7%、次いで「医療,福祉」が14.6%となっており、その後「教育,学習支援業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「サービス業(他に分類されないもの)」、「生活関連サービス業,娯楽業」が続く。

このように上位をサービス業が占めるのは、これらの産業において単に兼業・副業の容認の風土があるというだけでなく、〔1〕特定の季節・休日・時間に業務が集中するなど繁閑の差が大きく、通年又はフルタイムの雇用になじみにくい業務領域が比較的大きいために、短期間・短時間だけでも兼業・副業を容認して人材を確保する必要があること、〔2〕業務の運営上や法律の規制上、専門の資格を有する人材が必須だが、人材の供給量が追いつかないために事業者が兼業・副業を容認して人材を確保していること等が推察される。

●中小企業における兼業・副業による中核人材の確保

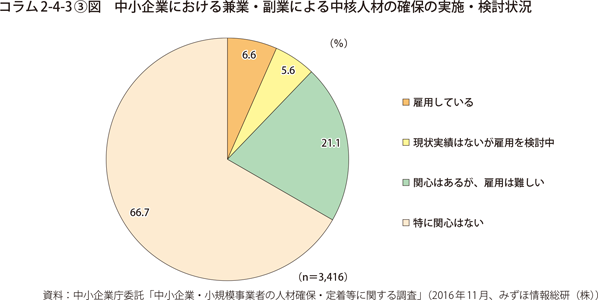

それでは、中小企業における人材不足への対応という観点で、兼業・副業について分析してみよう。コラム2-4-3〔3〕図は、雇用形態は問わず、兼業・副業による中核人材の確保について中小企業における雇用や検討状況を示したものである。

同図を見ると、「雇用している」、「現状実績はないが雇用を検討中」とする中小企業は1割を超えており、「関心はあるが、雇用は難しい」まで含めるとその割合は33.3%となる。現状有業者全体に占める兼業・副業を行う者の割合が決して大きくないことを踏まえると25、近時の人材不足の影響もあり、中小企業において兼業・副業による中核人材の確保について一定程度は前向きな姿勢であることがうかがえる。

25 有業者6,442万人に対し、兼業・副業を行う者はその3.6%の234万人(総務省「平成24年就業構造基本調査」より)。

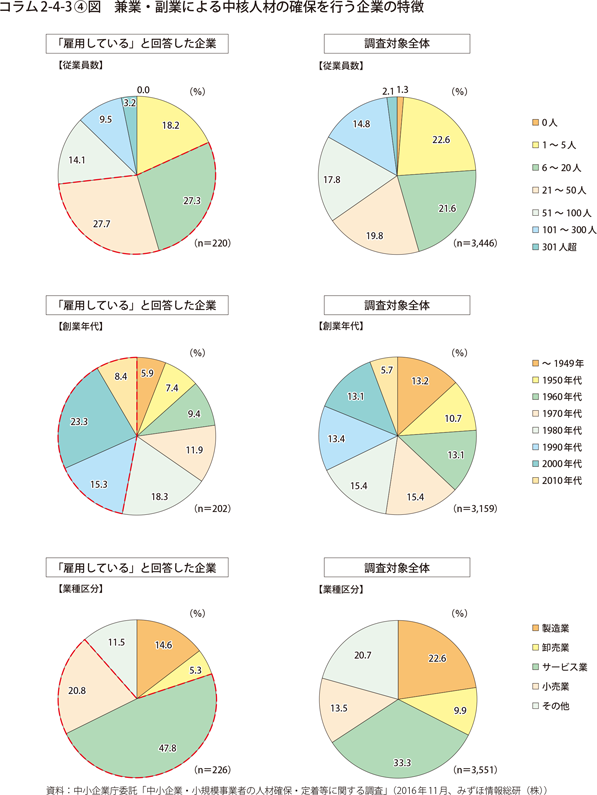

次に、兼業・副業による中核人材の確保について、現在「雇用している」と回答した企業の特徴を確認していこう。従業員規模を見ると、「6~20人」、「21~50人」でその半数を占めており、全体と比べると比較的従業員規模が小さく、創業年代を見ると1990年代以降が多く、比較的若い企業が多い傾向がうかがえる(コラム2-4-3〔4〕図)。

また、コラム2-4-3〔2〕図の統計における傾向と同様に、「サービス業」、「小売業」の占める割合が高い。

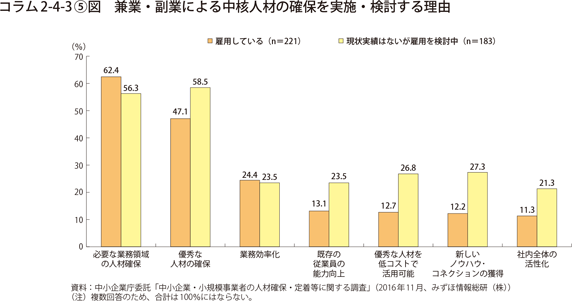

ここで、雇用状況の別に兼業・副業により中核人材を確保する理由について確認すると、雇用中の企業においては「必要な業務領域の人材確保」が最も高く62.4%となっており、次いで「優秀な人材の確保」が47.1%となっている(コラム2-4-3〔5〕図)。検討中の企業においては「優秀な人材の確保」が最も高く58.5%となっているほか、「新しいノウハウ・コネクションの獲得」、「既存の従業員の能力向上」、「社内全体の活性化」についても挙げられており、兼業・副業により中核人材を確保することによる副次的効果についても期待が高い傾向がうかがえる。

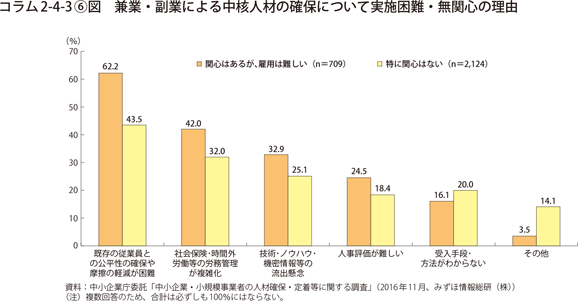

他方で、雇用が難しい、あるいは関心はないとした理由についてコラム2-4-3〔6〕図により確認すると、「既存の従業員との公平性の確保や摩擦の軽減が困難」、「社会保険・時間外労働等の労務管理が複雑化」が上位に並ぶ。

特に「関心はあるが、雇用は難しい」とした企業においては、兼業・副業により外部から優秀な人材を確保することに関心はありつつも、それにより自社に既にいる従業員にも兼業・副業を許容する・しないで不公平感が生じること、マネジメントの複雑化が懸念されていることが推察される。