第2節 事業の譲渡・売却・統合(M&A)や廃業に関する検討状況及び課題

第2節では、親族や従業員等に経営や資産を引き継ぐ事業承継以外の選択肢となりつつある、事業の譲渡・売却・統合(M&A)の検討状況や課題についてはじめに見ていく。他方で、事業を引き継ぐことなく廃業を決断する経営者もいる。こうした廃業に関する検討状況と課題についても明らかにしていく。

1 事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関する検討状況及び課題

本章では、親族や役員・従業員以外の社外に自社の事業を譲渡・売却して引き継ぐことを「事業の譲渡・売却・統合(M&A)」としている。こうした事業の譲渡・売却・統合(M&A)は、親族や役員・従業員に後継者がいない場合に、培ってきた経営資源を引き継ぐ上で有効な選択肢となり得る。

事業の譲渡・売却・統合(M&A)を行う際に、中小企業・小規模事業者において用いられる手法としては、下記の四つが挙げられる13。

13 手続の詳細については、2015年4月に公表された「事業引継ぎガイドライン」を参照。

〔1〕会社の株式を他の会社に譲渡する方法(子会社化)

〔2〕株式を他の個人に譲渡する方法

〔3〕会社の事業の全部又は一部を他の会社に譲渡する方法

〔4〕個人事業者の事業の全部又は一部を他の会社や個人事業者に譲渡する方法

株式会社においては、株式譲渡(〔1〕や〔2〕)といった手法で行われることが一般的であるが、事業の一部を引き継ぐ場合や個人事業者の場合では事業譲渡(〔3〕や〔4〕)で行われることが一般的で、合併や会社分割等の手法が取られることもある。本節ではそうした手続面での議論には立ち入らず、中規模法人・小規模事業者が、事業承継以外に事業を引き継ぐための選択肢とする、事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関する検討状況および課題を概観していくこととしたい。

〔1〕中規模法人の事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関する検討状況及び課題

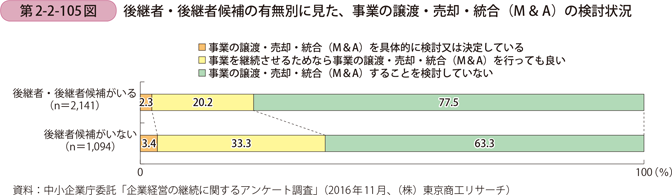

後継者・後継者候補の有無別に、事業の譲渡・売却・統合(M&A)の検討状況を見ていく(第2-2-105図)。後継者候補がいない中規模法人では、「事業を継続させるためなら事業の譲渡・売却・統合(M&A)を行っても良い」と考えている割合が33.3%に上る。

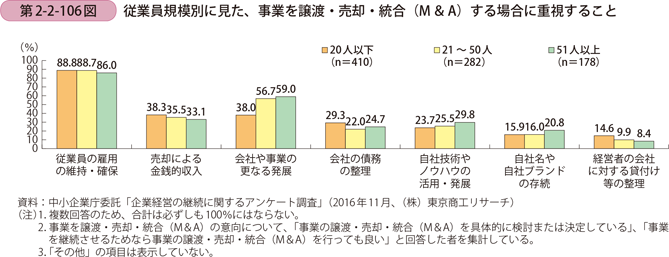

こうした事業の譲渡・売却・統合する場合に重視することを従業員規模別に見たものが、第2-2-106図である。「従業員の雇用の維持・確保」を重視する企業が8割超と最も多いが、従業員規模が大きい企業ほど「会社や事業の更なる発展」を望む割合が高くなっている。

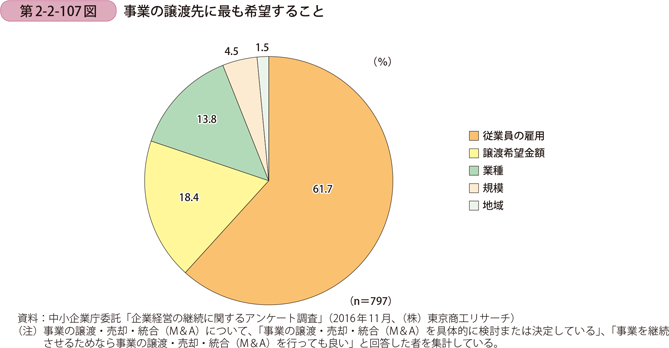

次に、中規模法人が、事業の譲渡・売却・統合(M&A)をする相手先に対して希望する条件14について確認する。第2-2-107図は、事業の譲渡・売却・統合(M&A)をする相手先を選ぶ上で最も重視する条件について見たものであるが、「譲渡希望金額」や「業種」よりも「従業員の雇用」を最も重視しており61.7%を占めている。

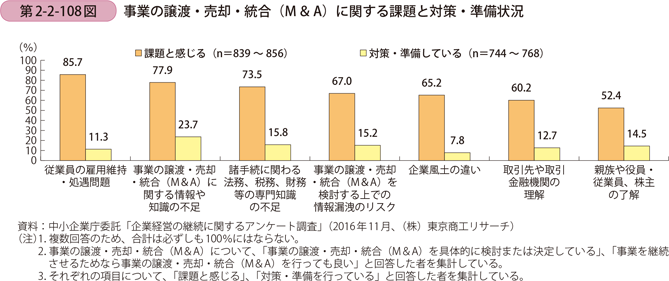

次に、事業の譲渡・売却・統合(M&A)を取り組む上での課題や、それらに対する準備・対策状況について確認していく。第2-2-108図は事業の譲渡・売却・統合(M&A)について「課題と感じる」もの、「対策・準備している」ものを項目ごとに見たものである。「従業員の雇用維持・処遇問題」や「事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関する情報や知識の不足」、「諸手続に関わる法務、税務、財務等の専門知識の不足」などが課題として挙げられている一方、全般的に対策・準備は進んでいない。

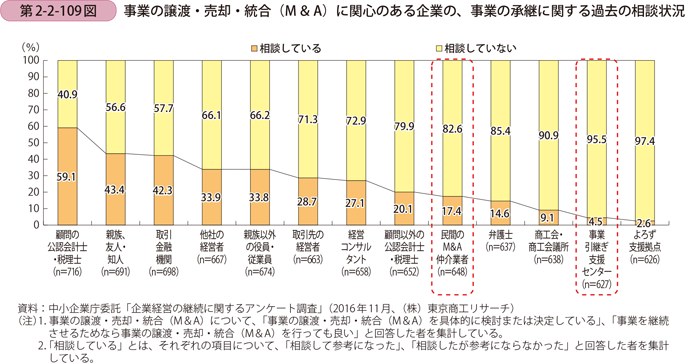

こうした課題解決に当たっては、専門家の助言を受けることも重要である。第2-2-109図は、事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関心のある企業の、事業の承継に関する過去の相談状況について見たものである。事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関して支援を行う、「民間のM&A仲介業者」や国の支援機関である「事業引継ぎ支援センター」の相談割合は他に比べて低く、「事業引継ぎ支援センター」の認知度を高める、利便性の向上を図るなど、具体的な相談につなげていく支援が必要である。

〔2〕小規模事業者の事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関する検討状況及び課題

ここからは、小規模事業者について、事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関する検討状況及び課題を見ていく。

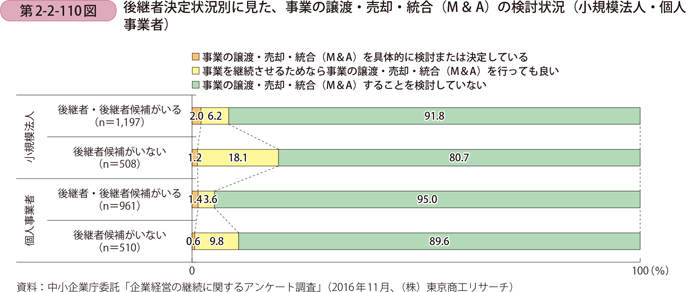

第2-2-110図は後継者・後継者候補の有無別に、事業の譲渡・売却・統合(M&A)の検討状況を見たものである。「事業の譲渡・売却・統合(M&A)を具体的に検討または決定している」や「事業を継続させるためなら事業の譲渡・売却・統合(M&A)を行っても良い」と考えている割合は、後継者候補がいない小規模事業者でも、後継者・後継者候補がいるものに比べて高いため、後継者候補がいない小規模事業者にとっても事業を引き継ぐための選択肢となっている。他方で、中規模法人に比べると、小規模事業者では、「事業の譲渡・売却・統合(M&A)を具体的に検討または決定している」や「事業を継続させるためなら事業の譲渡・売却・統合(M&A)を行っても良い」と考えている割合が低く、特に個人事業者で低くなっている。小規模事業者では事業の譲渡・売却・統合(M&A)を選択肢としない事業者も一定程度いると推察される。

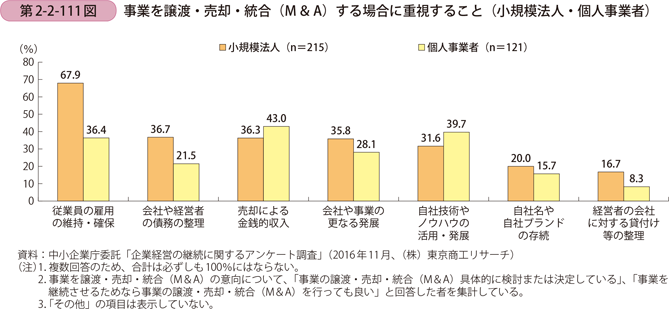

こうした事業の譲渡・売却・統合(M&A)をする場合に重視することを小規模法人・個人事業者別に見たものが、第2-2-111図である。小規模法人では「従業員の雇用の維持・確保」を重視する企業が67.9%と最も多いが、個人事業者では「売却による金銭的収入」を望む割合の方が高くなっており、事業の譲渡・売却・統合(M&A)をする動機に違いが見られる。

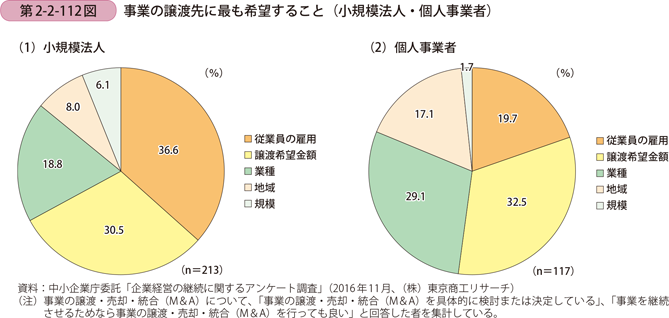

次に、小規模事業者では、事業の譲渡・売却・統合(M&A)をする相手先に対して希望する条件15について確認する。第2-2-112図は、事業の譲渡・売却・統合(M&A)をする相手先を選ぶ上で最も重視する条件について見たものである。小規模法人では、「譲渡希望金額」や「業種」よりも「従業員の雇用」を重視しているが、個人事業者では「譲渡希望金額」を最も重視しており、小規模法人と個人事業者でも違いが見られる。

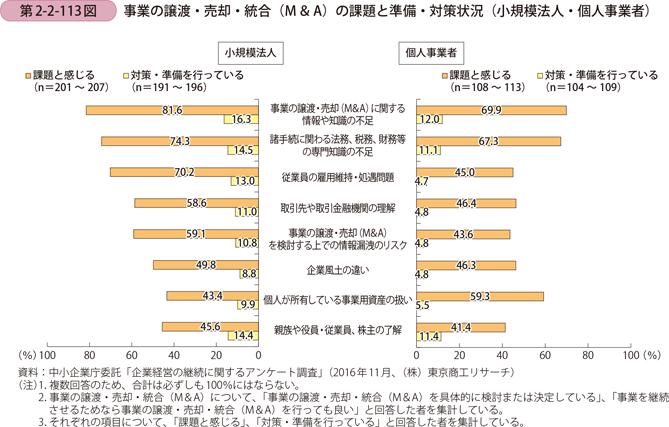

第2-2-113図は、小規模法人と個人事業者について、事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関して「課題と感じる」ものと、「対策・準備を行っている」ものを項目ごとに見たものである。中規模法人と同様に、小規模事業者においても、いずれの項目も「課題と感じる」ものの、対策・準備が行えていない。特に、「事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関する情報や知識の不足」や、「諸手続きに関わる法務、税務、財務等の専門知識の不足」といった知識面での不安が見て取れる。

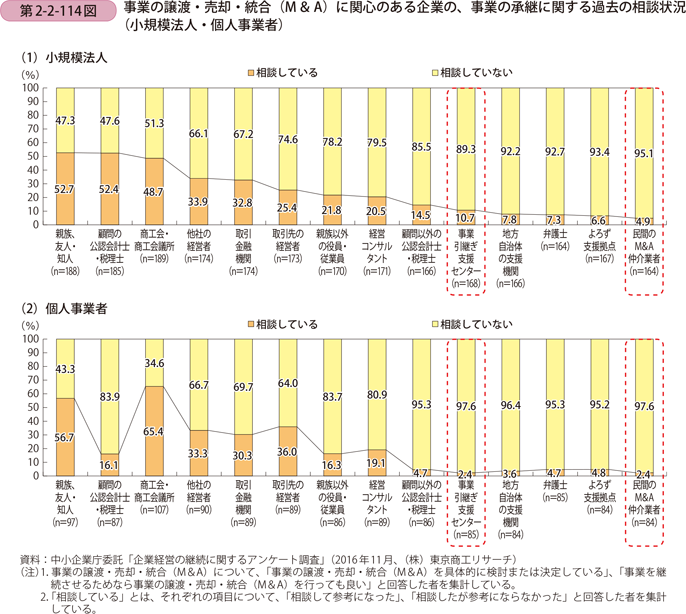

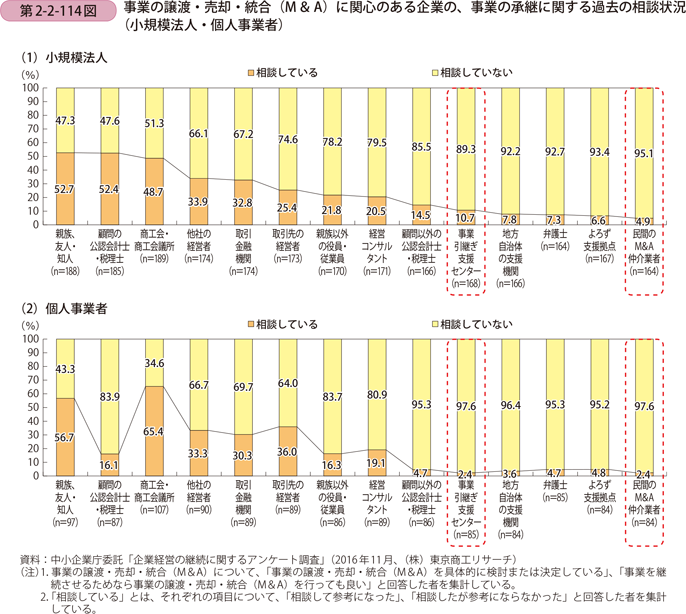

第2-2-114図は、事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関心のある小規模事業者の事業の承継に関する過去の相談状況について見たものである。小規模事業者においても、事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関して支援を行う、「民間のM&A仲介業者」や国の支援機関である「事業引継ぎ支援センター」の相談割合は、他に比べて低く、小規模事業者に対しても、「事業引継ぎ支援センター」の認知度を高めるなど、具体的な相談につなげていく支援が必要であると思われる。

コラム2-2-6

事業の譲渡・売却・統合(M&A)の譲渡先に希望する条件

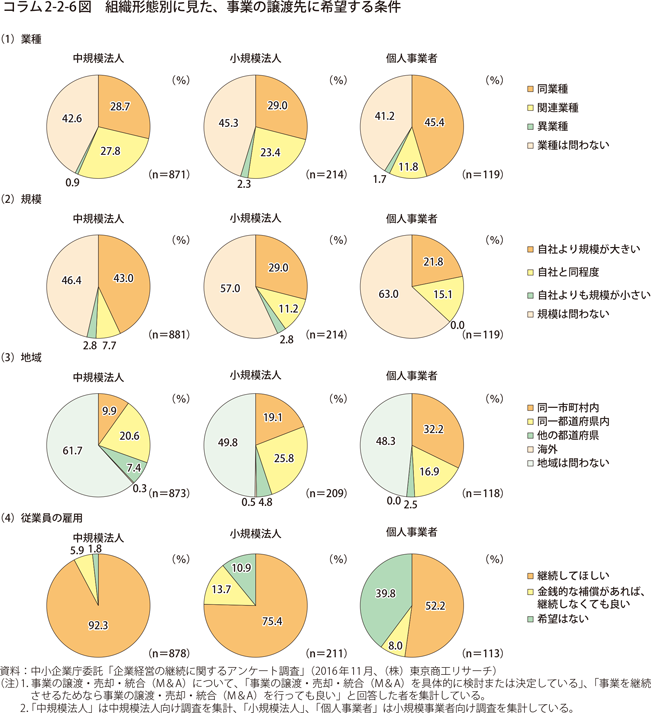

本節では、事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関して見てきた。事業の譲渡・売却・統合(M&A)は、後継者不在の中小企業・小規模事業者にとって有効な選択肢となり得るが、マッチングが難しいという問題もある。本コラムでは、事業の譲渡・売却・統合(M&A)を希望する中小企業・小規模事業者が、譲渡先を選ぶ上で、譲渡先に希望する条件についてより詳細に見ていくことで、マッチングが難しい背景を考えることとしたい。コラム2-2-6図は、組織形態(中規模法人・小規模法人・個人事業者)別に、事業の譲渡先に希望する条件を見たものである。

はじめに、業種について見ると、中規模法人や小規模法人は「業種を問わない」が最も多い一方、個人事業者では「同業種」を希望する割合が最も高く、組織形態による違いが見られる。

また、規模について見ると、いずれの組織形態でも「規模を問わない」が最も多い反面、中規模法人では、小規模法人や個人事業者に比べて、「自社よりも規模が大きい」の割合が43.0%と規模の大きい譲渡先を希望している。

次に、譲渡先の所在する地域について見る。こちらについても、いずれの組織形態でも「地域を問わない」が最も多い一方で、個人事業者の32.2%が「同一市町村内」を希望しており、中規模法人や小規模法人に比べて高くなっている。

最後に、従業員の雇用について見ていく。いずれも「継続してほしい」という割合が最も多いものの、個人事業者では「希望はない」という割合が39.8%と高くなっていることが見て取れる。

事業の譲渡・売却・統合(M&A)に関して希望を有する中小企業・小規模事業者について、その内容を組織形態ごとに見ると、譲渡先の業種や規模、地域に関して希望する条件には細かな違いがあることが分かる。事業の譲渡・売却・統合(M&A)を仲介する支援機関は、そのような状況に留意した上でマッチングを行っていくことが重要である。

事例2-2-4. 株式会社ファーストグループ

事業承継後に事業再建した経験を活かして、同業者のM&Aに取り組む企業

奈良県天理市の株式会社ファーストグループ(従業員100名、資本金3,000万円)は、自動車整備業、自動車販売業を主に行う企業である。近年は、飲食業や自動車整備工場のM&Aのコンサルティング等も手がけている。

3代目の藤堂高明社長が2003年に入社したとき、本業の自動車整備業は年間1,000万円の赤字と父親である先代から聞いていた。入社すると、実際は7,000万円の赤字に陥っており、不動産部門の利益で会社全体では何とか黒字を計上していた。従業員24人を抱えて、15億円と多額の金融機関からの借入れに見合う収益を上げられておらず、危機感を持った。先代や会計士等の周囲からは「自動車整備業をやめればよい」と言われるばかりであった。「社員のクビを切れば良いと言われるばかりで悔しかった。社員の雇用も守りながら、利益を上げているうちに事業を立て直したいと決意しました。」と藤堂社長は言う。

そこで、トラックや商用車等の大型車両の整備の受注が中心だった事業をやめ、フランチャイズ加盟や老朽化していた工場・店舗の改装を行って、一般顧客をターゲットとする小型車両向けの整備工場に転換した。社長就任前であったが、先代や工場長・従業員の反対に遭いながらも、従業員を解雇することなく事業を立て直した。こうした手腕を評価して、2007年に先代が亡くなって社長に就任した際、分散した株式を買い取るための資金を金融機関が融資をしてくれた。

こうした事業転換を経て改めて自社の可能性にも気付くとともに、事業の統合を図る必要を感じたという。「自動車に関係する業界であり、縮小していても、市場規模はまだまだ大きい。奈良県という地域で見ても市場は十分ある。ただし、自動車整備業の同業者は、家族経営の小規模事業者ばかりで競合し合っていると、大手にも対抗できず消耗してしまいます。他の事業者と協力・統合を行って、仕入れで交渉力を持ったり、連携してサービスを向上させたりしなければ、事業は拡大しません。」と藤堂社長は話す。そこで、2007年から同業者のM&Aを始め、板金工場や自動車の買取店、保険代理店等の買収を進め、バリューチェーンを構築した。現在では買収実績が30件を越え、グループ全体の売上が40億円を超えるまでになった。

買収した中には、後継者不在で業績不振の整備工場もあった。「後継者難や業況悪化から廃業を考えている経営者は少なくありません。こうしたわけありの企業を引き継ぐには、事業再生のノウハウが必要でしたが、自分の会社を立て直した経験が活かされています。」と藤堂社長は言う。後継者不在企業に、藤堂社長から訪問し買収した例もある。「従業員を路頭に迷わせたくないと思いながらも、具体的に行動できていなかった方が、こちらから丁寧にお話をすると安心されて、トントン拍子で話がまとまることも多いです。こうした企業を引き継ぐことは、意義のあることだと思いますし、当社も商圏や事業を拡大できます。こうした企業にも、社長はできないけれど、店長ならばできる人も多いです。」と、藤堂社長は話す。

最近では、業況の良い会社の買収も増えている。「将来を懸念して、単独で事業を続けていくのではなく、順調なうちに同社の傘下に入る企業もいます。こうした企業の経営者の方が社内に残ってくださることも多く、会社にとってもプラスです。」と、藤堂社長は言う。経済環境が変化する中で、1社単独でなく、統合し事業を継続させていくことも一つの選択肢といえるだろう。

事例2-2-5. A社

事業承継を理由に大企業の子会社になった製造業者

A社(従業員48名、資本金1,000万円)は、加工調味料の製造・販売業者である。同社は、現社長(67歳)が27歳で創業し、取引先の出資を受けて設立した。もともと調味料の卸売問屋であったが、顧客のニーズを把握し製品の企画・開発を手がけるOEM事業に乗り出し、大手企業との取引も増え、業容を順調に拡大させた。近年、売上高は約80億円まで達した。

会社が順調に事業を拡大していく一方で、社長が後継者について考え始めたのは62歳頃であった。社長には、一人娘しかおらず専業主婦であったため、当初は娘婿に後継者としての経験を積ませていた。しかし、同社の事業規模が大きくなっており、親族だからという理由だけで経営を任せられないと、社長は次第に思うようになった。結果的に、娘婿は退社し後継者にならなかった。また、以前から、会計法人を交えて自社株式の評価額算定を行っていたが、同社は毎期安定して利益を計上し、純資産の蓄積も厚かったため、株式の評価額が高くなっていた。このため、相続税や贈与税等の納税負担が大きく、社長の保有する株式を後継者に引き継ぐことが難しいという問題もあった。

こうした背景もあり、社長は、ここまで支えてくれた従業員の雇用維持と、築き上げてきた事業のさらなる発展を望み、M&Aを決断した。当初は、出資を受けている取引先へ株式の売却を持ちかけた。しかし、取引先は老舗の同族企業であり、一から事業を築き上げた同社とは企業風土が異なると思い断念した。取引先金融機関もいろいろと話を持ってきたが、自社の経営規模からすると、上場会社へのM&Aを想定していたという。

一昨年から、主要取引先である大手企業のB社へ話を持ちかけた。B社は、一般消費者向けの飲食店等を運営する上場会社であり、店舗運営のノウハウに長けているが、自社内に技術者がおらず、調味料製造の開発や検査体制等のノウハウに欠けていた。交渉開始当初は、評価額に開きがあったが、お互いが歩み寄り、同社の開発技術や製品管理を評価する先方の経営者判断もあって合意に達した。

同社は、2017年初めに社長が所有していた株式を譲渡し、B社の子会社となった。親会社であるB社からは、非常勤で取締役の派遣を受けて月1回の役員会で経営状況を報告するのみで、基本的に従来どおり社長を中心とする経営体制を保っている。親会社からの要請で、最低2年は社長を続けるが、将来は生え抜きの常務に社長を引き継ぐ予定という。社長は、M&Aをこう振り返る。「社員の幸せ(雇用)と会社の発展、それに売却先の発展を重視していた。会社の支配権には特に未練はないが、自分が作ってきた仕組みが長く続き、発展していく会社を見届けたいとの思いがあった。当社と親会社は、業態が違うため、各々で発展を遂げることができる。M&Aで所有と経営の分離が図られ、当社も社員たちの力でさらに発展することが、親会社への恩返しにつながると思っている。」

事例2-2-6. 株式会社リブネット

資本提携をきっかけに事業承継を前進させる企業

三重県伊勢市の株式会社リブネット(従業員30名、資本金1億円)は、図書館業務の総合プロデュース企業として、図書館委託業務、ソフトウェア開発販売、コンサルティング等の事業を展開している。社長の谷口とよ美氏は、もともと三重県職員であり、図書館業務に26年携わる中で、子供たちに学びの機会を提供し、様々な知識や想像力を与えるという図書館の本来の機能が失われているのではないか、と危機感を感じたという。そこで、民間の立場から学校図書館を改革していこうと決意し、業務委託による図書館運営事業を行う企業として2002年に創業した。

前例のないビジネスモデルであり、自治体に対する営業でなかなか相手にされず、売上の立たない中で人件費がかさみ赤字続きで、資金繰りに追われるなど、創業当初から苦労することが多かった。そうした中で、谷口社長はこのような思いを持っていたという。「事業を立ち上げ軌道に乗せることに必死でしたが、最初からこの事業は個人が手掛けるべきものではないと思っていて、いずれ私がいなくなっても続いていく仕組みにしたいという思いが強かった。45歳で創業したので自分の年齢や後継者のことがずっと気になっていました。なんとかサービスインフラとして定着させてマーケットが確立したら、公益性のある大手に抱えてもらいたいと思っていました。」

転機となったのは、2011年、(株)東電通(現:(株)ミライト)の社長(当時)に谷口社長から直談判し出資を受けたことである。システムの開発投資がかさみ、資本の増強が必要なためであった。その後、組織再編により(株)ミライト(電気通信工事業者の大手)となり、同氏を中心に谷口社長の事業を支援してくれたという。ビジネスモデルや社会的意義を評価した(株)ミライトが、ファンド等外部投資家が所有する同社の株式を取得し、2013年に資本提携することとなった。

谷口社長は、資本提携をこう振り返る。「後継者もおらず、万が一のことがあったときに、事業の存続自体が困難になると思い、子会社になることにしました。これまでは、社長業の半分が資金繰りでしたが、親会社の支援で銀行からの借入れも整理し、ようやく今後の事業立案に注力できるようになりました。」業況も、赤字続きから資本提携した2年目に黒字化を果たし、年々売上・利益を増加させている。現在も、(株)ミライトの理解のもとで、経営の独自性を保っている。

谷口社長は今後の会社についてこう話す。「資本提携のおかげで、事業もようやく軌道に乗り始めました。これからは、私がいなくても、この事業が続いていく仕組みづくりをしていきたい。事業の規模も大きくなってきたため、人材の育成と会社の組織を整備し、バックヤードのIT化といったシステムを構築していきます。やはり、一番は後継者を確保したい。親会社にも、後継者を育成することが私の仕事だと言われています。」