4 相談・指導内容の分析

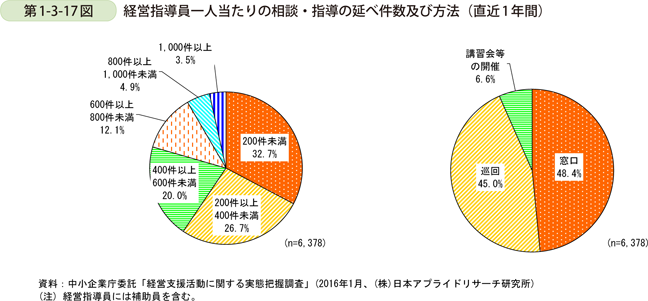

次に、経営指導員の主要な業務である相談・指導について、経営指導員一人当たりの直近1年間の延べ件数及び対応方法について分析することとする(第1-3-17図)。

すると、延べ件数については多い順に、「200件未満」(32.7%)、「200件以上、400件未満」(26.7%)、「400件以上、600件未満」(20.0%)となっている。経営指導員ごとの窓口対応と巡回訪問の割合の違い等が影響している可能性はあるものの、経営指導員一人当たりの相談・指導件数には相当程度の差異が存在することが分かる。

また、相談・指導の対応方法については、〔1〕商工会・商工会議所の窓口での対応、〔2〕経営指導員の巡回訪問、〔3〕講習会等の開催の3種類に分けて、それぞれの割合について聞いたところ、〔1〕窓口(48.4%)、〔2〕巡回訪問(45.0%)、〔3〕講習会等の開催(6.6%)であった。

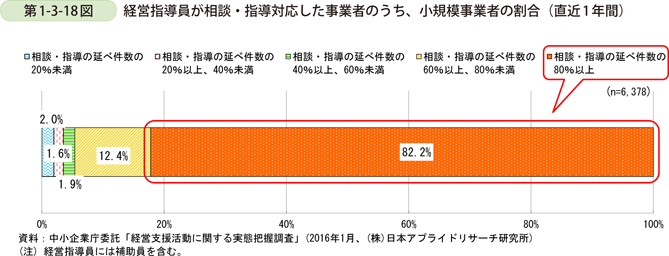

ところで、経営指導員が対応している相談・指導のうち、小規模事業者を対象とする割合はどの程度であろうか。このことを明らかにするため、経営指導員が、直近1年間における相談・指導の対応を行った事業者のうち、小規模事業者の割合を延べ件数ベースで見たところ(第1-3-18図)、82.2%の経営指導員が「80%以上」と回答した。経営指導員が、小規模事業者に対する経営支援に注力していることが分かる。

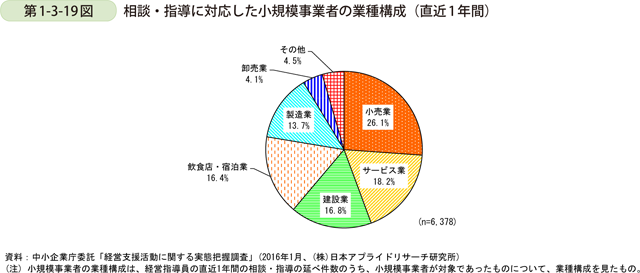

次に、経営指導員が直近1年間に相談・指導に対応した小規模事業者の業種構成を聞いたところ(第1-3-19図)、多い順に、小売業(26.1%)、サービス業(18.2%)、建設業(16.8%)、飲食店・宿泊業(16.4%)、製造業(13.7%)となった。

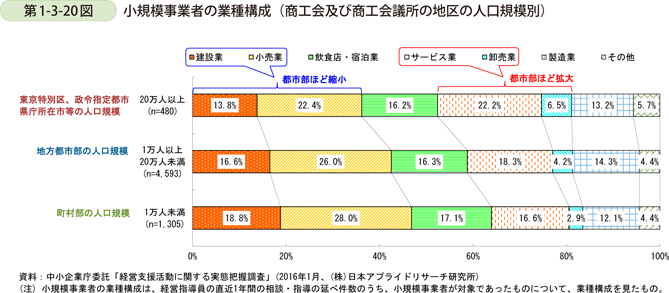

さらに、第1-3-19図で見た小規模事業者の業種構成について、商工会及び商工会議所の地区の人口規模による違いを分析したものが第1-3-20図である。人口の多い地区ほど、建設業や小売業の割合が小さく、サービス業や卸売業の割合が大きくなる傾向が見てとれる。なお、飲食店・宿泊業、製造業の構成比率は、ほぼ同じであった。

これまで経営指導員及び相談者の属性について見てきたが、ここからは、相談者から寄せられる相談について、その内容、件数や難易度の変化、経営指導員が相談内容を解決するために取っている行動等を分析していくこととする。

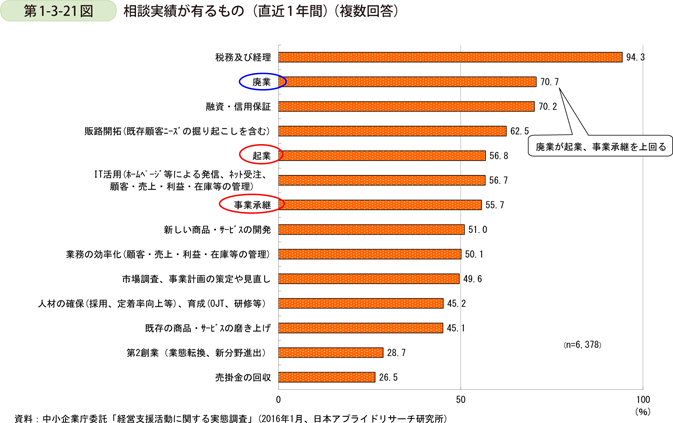

第1-3-21図は、経営指導員に対し、直近1年間における相談内容別の対応実績の有無を聞いたものである(複数回答)。これを見ると、回答の多い順に、税務及び経理(94.3%)、廃業(70.7%)、融資・信用保証(70.2%)となっている。特に、廃業(70.7%)が、起業(56.8%)や事業承継(55.7%)を上回っている点が注目される。

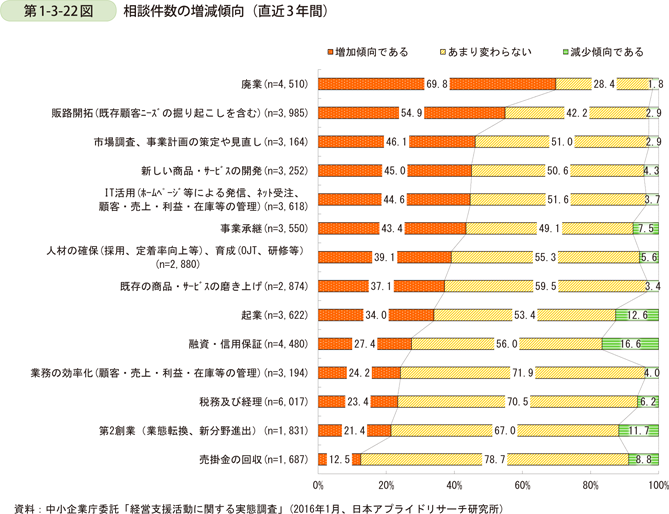

次に、第1-3-21図で実績が有ると回答した相談内容のそれぞれについて、直近3年間における相談件数の増減傾向を聞いたところ(第1-3-22図)、「増加傾向である」との回答率が高い順に、「廃業」(69.8%)、「販路開拓」(54.9%)、「市場調査、事業計画の策定や見直し」(46.1%)となった。また、全ての相談内容において、「(相談件数が)増加傾向である」との回答が、「(相談件数が)減少傾向である」との回答を上回る結果となった。

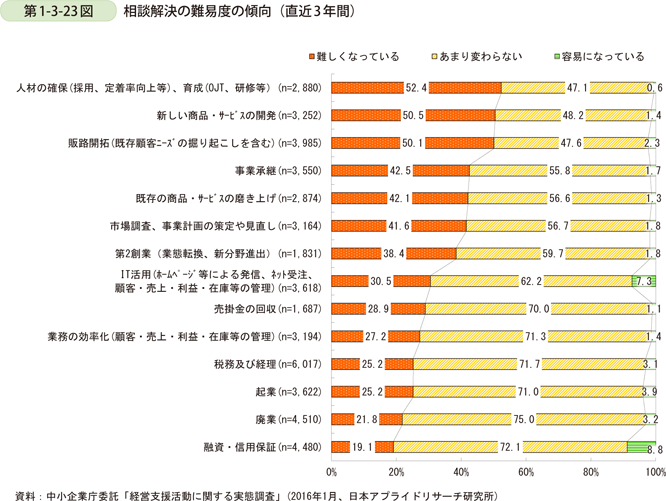

また、直近3年間における相談解決の難易度の傾向についても聞いたところ(第1-3-23図)、「難しくなっている」との回答率が高い順に、「人材の確保、育成」(52.4%)、「新しい商品・サービスの開発」(50.5%)、「販路開拓」(50.1%)となった。また、全ての相談内容において、「容易になっている」と回答した割合は、軒並み低いものとなった。

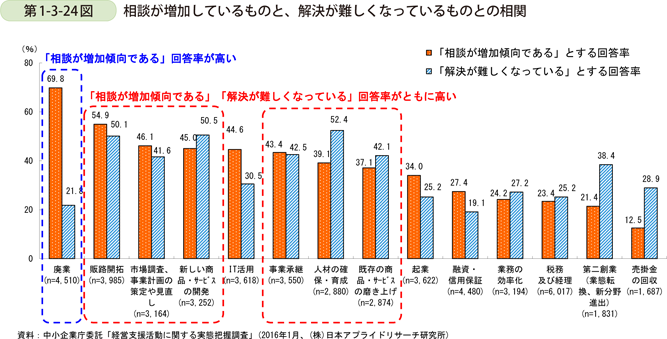

相談件数の増減傾向(第1-3-22図)及び相談解決の難易度の傾向(第1-3-23図)の調査結果から、それぞれ「(相談件数が)増加傾向である」、「(解決が)難しくなっている」とする回答率を抜粋したものが、第1-3-24図である。両方とも回答率が特に高いものを見ると、「販路開拓」、「市場調査、事業計画の策定や見直し」、「新しい商品・サービスの開発」、「事業承継」、「人材の確保・育成」、「既存の商品・サービスの磨き上げ」となっている。このことから、小規模事業者から寄せられる相談のうち、販売先の確保、魅力的な商品・サービスの開発、円滑な事業の引き継ぎ、経営者本人を含めた人の育成・確保といった点については、経営指導員の対応能力の向上が喫緊の課題になっていることが考えられる。なお、「廃業」は、「(解決が)難しくなっている」とする回答率はそれほど高くないが、「(相談件数が)増加傾向である」とする回答率が最も高いことが分かる。

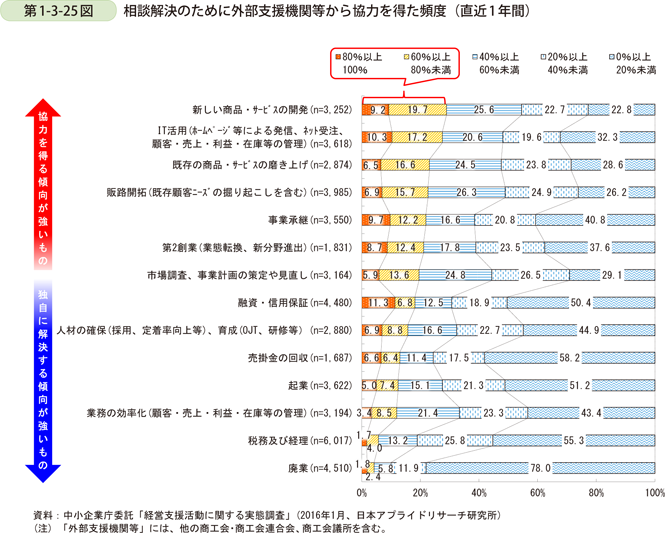

事業者から寄せられる相談を解決するためには、経営指導員が所属する商工会又は商工会議所が単独で解決する場合に加え、外部の支援機関15等からの協力を得て解決する場合が考えられる。このように、外部の支援機関等から協力を得た頻度(直近1年間)について聞いた16ものが第1-3-25図である。すると、協力を得た頻度が60%以上の相談を高い順に見ると、「新しい商品・サービスの開発」(28.9%)、「IT活用」(27.5%)、「既存の商品・サービスの磨き上げ」(23.1%)、「販路開拓」(22.6%)、「事業承継」(21.9%)となっていることが分かる。

15 「外部支援機関等」には、他の商工会・商工会連合会、商工会議所を含む。

16 アンケート調査では、外部の支援機関等から協力を得た頻度(直近1年間)を回答してもらうに当たり、相談内容ごとに、頻度に関する五つの選択肢(〔1〕「0%以上、20%未満」、〔2〕「20%以上、40%未満」、〔3〕「40%以上、60%未満」、〔4〕「60%以上、80%未満」、〔5〕「80%以上、100%」)の中から、最も当てはまるもの1つを選択してもらった。

これまで相談・指導の内容や量や難易度について見てきたが、続いて、経営指導員が実施する相談・指導のきめ細かさを見ることとしたい。

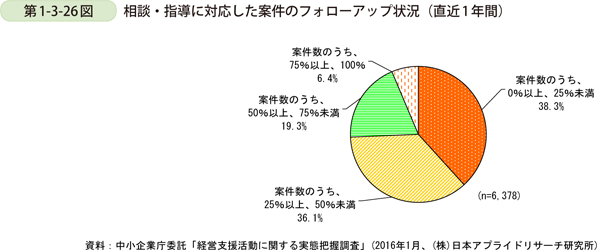

第1-3-26図は、経営指導員が、直近1年間において相談・指導に対応した案件のフォローアップ状況を聞いたものである。その結果、「0%以上、25%未満」(38.3%)、「25%以上、50%未満」(36.1%)が多いことが分かる。

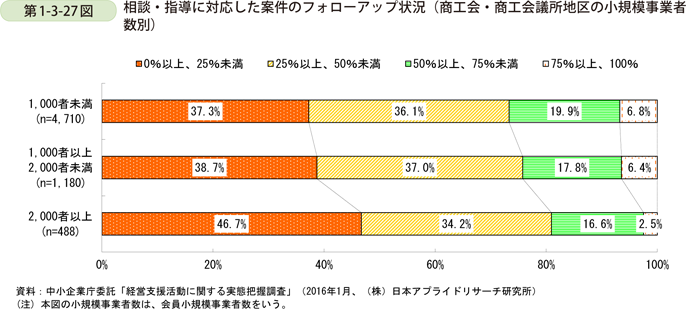

次に、経営指導員によるフォローアップの状況について、経営指導員が所属する商工会又は商工会議所地区の小規模事業者数により差異が見られるかどうかを分析する。第1-3-27図は、経営指導員が所属する商工会又は商工会議所地区の小規模事業者数17を3区分(〔1〕1千者未満、〔2〕1千者以上、2千者未満、〔3〕2千者以上)に分けて、フォローアップ状況を見たものである。すると、全体的な傾向として、小規模事業者数の規模が小さいほど、フォローアップを行っている割合が高い傾向が見られた。

17 本図の小規模事業者数とは会員小規模事業者数を指す。なお、商工会及び商工会議所の相談・指導対応は、会員・非会員を問わず実施している。

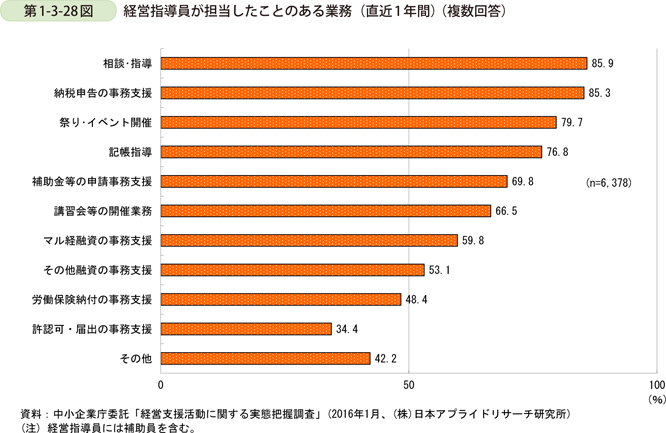

次に、経営指導員が、相談・指導に加えて、どのような支援を行っているのかを見ることとする。第1-3-28図は、小規模事業者等に対する直接的又は間接的な業務支援として考えられるもののうち、経営指導員が直近1年間に担当した業務について聞いたものである。すると、多い順に、相談・指導(85.9%)、納税申告の事務支援(85.3%)、祭り・イベント開催(79.7%)、記帳指導(76.8%)、補助金等の申請事務支援(69.8%)、講習会等の開催業務(66.5%)となっている。このことから、経営指導員の多くは、多岐にわたる業務を担当していることが明らかとなった。

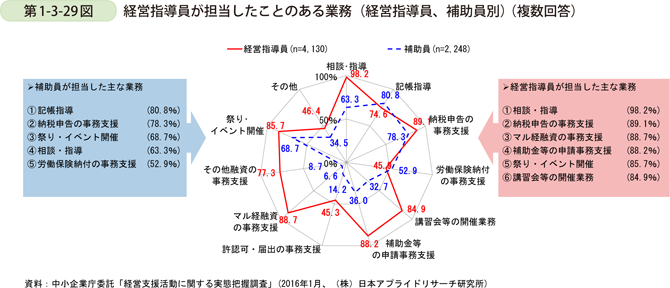

なお、第1-3-28図(経営指導員が担当したことのある業務)では、補助員を含む経営指導員全体について見たが、これを経営指導員、補助員の別に見たものが第1-3-29図である。

経営指導員(補助員を除く)が担当したことのある業務のうち多いものは、順に、「相談・指導」(98.2%)、「納税申告の事務支援」(89.1%)、「マル経融資18の事務支援」(88.7%)、「補助金等の申請事務支援」(88.2%)となっている。

また、補助員が担当したことのある業務のうち多いものは、順に、「記帳指導」(80.8%)、「納税申告の事務支援」(78.3%)、「祭り・イベント開催」(68.7%)、「相談・指導」(63.3%)となっている。

小規模事業者から見ると、経営指導員は幅広い業務を行い、補助員は事業者の内部管理(記帳指導や納税申告の事務支援)の支援といった特定の業務に集中する形で業務を行っていることが分かる。

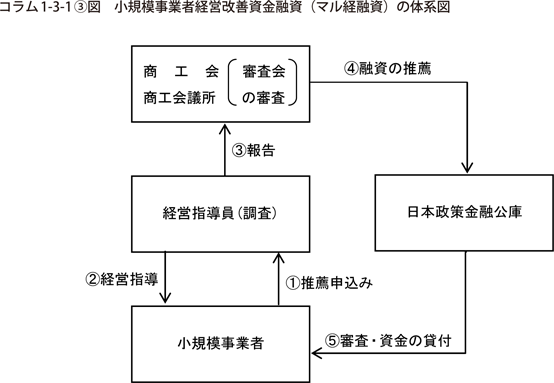

18 マル経融資:小規模事業者経営改善資金融資制度の略称、日本政策金融公庫が融資を行う国の制度。後述のコラム1-3-1を参照。

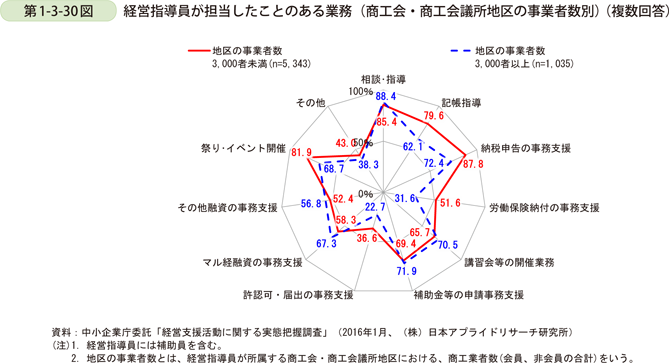

次に、経営指導員が所属する商工会又は商工会議所の地区における事業者数19の違いで、経営指導員の担当業務に違いが見られるかを分析することとする。すると、事業者数が3千者未満と3千者以上との間において、比較的差が見られ、これを示したものが第1-3-30図である。差の大きい順に見ると、「労働保険納付の事務支援」、「記帳指導」、「納税申告の事務支援」、「許認可・届出の事務支援」、「祭り・イベント開催」となっており、いずれも事業者数が3千者未満の地区の経営指導員の方が取り組んでいることが分かる。

一方、差が小さい順に見ると、「補助金等の申請事務支援」、「相談・指導」、「その他融資の事務支援」、「講習会等の開催業務」、「マル経融資の事務支援」となっている。

商工会及び商工会議所地区の人口規模が小さい(大きい)地域ほど、経営指導員一人当たりの事業者数が少なく(多く)なることを第1-3-7図(商工会の経営指導員一人当たり事業者数)、第1-3-8図(商工会議所の経営指導員一人当たり事業者数)で見たが、これと照らし合わせると、商工会及び商工会議所地区の人口規模が小さい地域では、一人の経営指導員が多種多様な業務に対応しているといえよう。一方、商工会及び商工会議所地区の人口規模が大きい地域では、経営指導員一人当たりの事業者数も多くなることから、これに対応するため、経営指導員の業務を分業し、専門的に対応する体制を整えているといえる。

19 事業者数は、商工会及び商工会議所地区の商工業者数(会員、非会員)をいう。

コラム1-3-1

小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)について

中小企業のうち特に小規模事業者は、経営内容が不安定であること、担保・信用力が乏しいこと等の理由から事業の生命線ともいうべき金融確保の面で極めて困難な立場に置かれている。

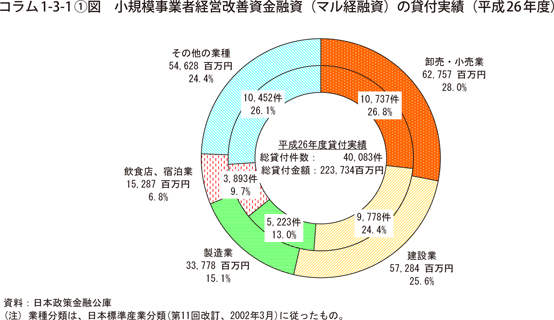

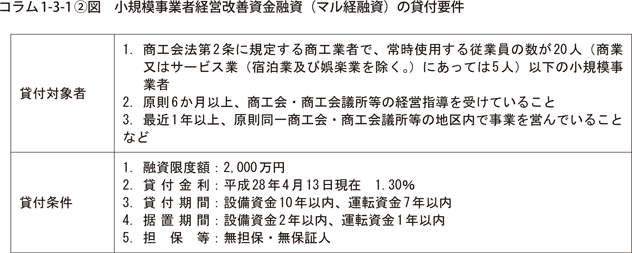

国による融資制度の中でも、小規模事業者の利用頻度の高い本融資は、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会が実施する経営改善普及事業における経営指導を金融面から補完し、経営改善普及事業の実効性を確保するため、日本政策金融公庫(国民生活事業)が無担保・無保証人で低利に融資することにより、小規模事業者の経営改善を促進することを目的としている。平成26年度においては、貸出件数は40,083件、貸出金額は2,237億円となっている。

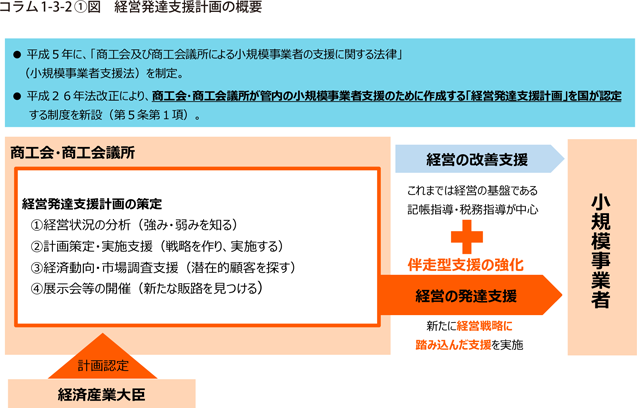

コラム1-3-2

「経営発達支援事業と経営発達支援計画の認定」について

平成26年6月に商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「小規模事業者支援法」という。)が改正され、商工会及び商工会議所による小規模事業者支援の取組である経営改善普及事業の中に経営発達支援事業を位置づけるとともに、商工会及び商工会議所が作成する経営発達支援計画を経済産業大臣が認定する仕組みが新たに設けられた。その概要は以下のとおりである。

●背景

全国381万の中小企業、中でもその約85%を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在である。しかしながら、小規模事業者は、人口減少、高齢化、海外との競争激化、地域経済の低迷といった構造変化に直面しており、売上や事業者数の減少、経営層の高齢化等の課題を抱えている。

そのような厳しい経営環境において小規模事業者が持続的に事業を発展させていくためには、国内外の需要の動向や自らの強みを分析し、新たな需要を獲得するために事業を再構築していくことが必要であるが、多くの小規模事業者にとっては、独力でこれらの取組を行うことは簡単なことではない。そのため、地域における小規模事業者にとって身近な支援機関である商工会及び商工会議所にかかる期待が一層高まっている。

商工会及び商工会議所は、小規模事業者の経営相談に応じ、経営や技術の改善、発達を図るため、金融・税務、経営・労務などの相談や指導(経営改善普及事業)を実施してきたところであるが、小規模事業者が抱える課題が変化してきた中、これまでの記帳指導や税務指導といった小規模事業者の経営資源の不足を補完することに重点を置いた支援内容では不十分であった。

●経営発達支援事業の概要

このような状況を踏まえ、小規模事業者の事業の持続的発展を図るため、小規模事業者支援法を改正し、商工会及び商工会議所が実施する小規模事業者に対する経営支援の取組をより実効性の高いものに見直すこととした。

具体的には、商工会及び商工会議所による小規模事業者支援の取組である経営改善普及事業の中に、小規模事業者の売上の増加や利益の確保につながる、

(1)小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析

(2)小規模事業者が行う事業計画の策定に係る指導及び助言

(3)当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言

(4)小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供

(5)地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供

(6)商談会、展示会の開催等小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業

といった個社の経営戦略に踏み込んだ支援(経営発達支援事業)を追加した。

これにより、商工会及び商工会議所による小規模事業者に対する経営指導の内容が、個社の経営戦略に踏み込んだ支援に軸足が移ること、また、自らの強みである伴走型での支援という特色を活かして、小規模事業者の目線に立ちつつ、きめ細かい支援が行われていくことが期待される。

●経営発達支援計画とその認定の概要

小規模事業者支援法の改正では、商工会及び商工会議所が、小規模事業者支援法の主旨を踏まえ、上記(1)から(6)に掲げる事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものの計画(経営発達支援計画)を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができる仕組みが新たに設けられた。

この経営発達支援計画の認定については、平成28年2月現在、326件(357単会)が経済産業大臣の認定を受けている。

認定の内訳は、商工会が197件(227単会)、商工会議所が128件(128単会)、商工会と商工会議所の共同申請が1件(2単会)となっている。

なお、認定を受けた経営発達支援計画は、中小企業庁ホームページに掲載され、閲覧可能である。

(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/ninteikeikaku.html)

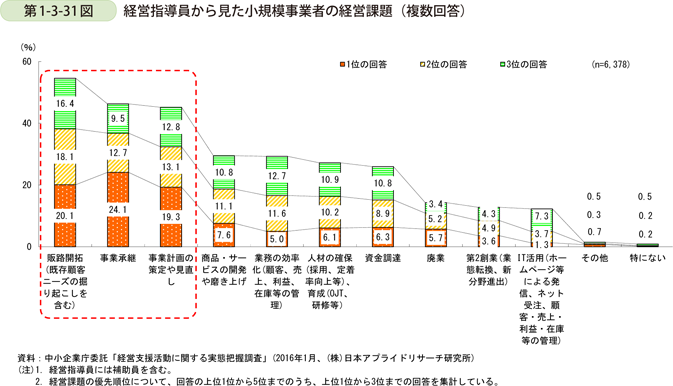

最後に、小規模事業者の経営課題として、経営指導員はどのようなものを取り上げているか見ることとする(第1-3-31図)。すると、回答の上位3位までの合計が多いものは、順に、「販路開拓」(54.6%)、「事業承継」(46.3%)、「事業計画や策定や見直し」(45.2%)となった。経営指導員は、日々の売上や利益の確保といった点に注意が向きやすい経営者に対し、販路開拓のような経営支援を行うことが必要と考えており、併せて、中・長期的な課題として事業承継や事業計画の策定・見直等の分野についての支援が重要と考えていることが分かる。

以上、商工会及び商工会議所の経営指導員による経営支援の実態を分析してきたが、主に次の点を明らかにすることができた。

-

全国の商工会及び商工会議所の経営指導員を対象にアンケートを実施したことで、経営支援に関わる人材や相談者の属性を明らかにした。

-

相談・指導の延べ件数や対応方法を分析するとともに、最近の相談実績の具体的内容を分析した。また、相談実績それぞれについての件数増減・難易度の傾向を明らかにした。

-

相談内容別に外部の支援機関等との連携状況、すなわち、経営指導員又は所属する商工会及び商工会議所単独で解決できるものが多い相談内容と、効果的な解決のために外部支援機関と連携することが多い相談内容を明らかにした。

-

小規模事業者は事業を営む上で様々な経営課題に直面しているが、小規模事業者が商工会及び商工会議所の経営指導員にどのような相談をし、経営支援を受けているのかを示すことができた。