第2節 よろず支援拠点による経営支援

第1節で、商工会及び商工会議所による経営指導の現状について見てきた。本節では、国による中小企業・小規模事業者に対する総合的な支援機関として設置されている、よろず支援拠点の現状について見ていくこととする。よろず支援拠点は、地域の他の支援機関等とも連携しながら、中小企業・小規模事業者が抱える売上拡大や経営改善等に関する様々な経営相談に対応するワンストップ相談窓口として、平成26年6月に各都道府県に整備されたものである20。

よろず支援拠点による主な支援内容は、〔1〕売上拡大等の課題を分析し、一定の解決策を提示する「経営革新支援」、〔2〕資金繰り改善や事業再生等の課題を分析し、一定の解決策を提示する「経営改善支援」及び〔3〕どこに相談すべきか分からない事業者に対して的確な支援機関等を紹介する「ワンストップサービス」であり、中小企業・小規模事業者からの経営相談に対するきめ細やかな対応を行ってきている。

・よろず支援拠点の支援体制(平成27年12月末現在)

拠点数:47(各都道府県に1箇所ずつ設置)

専門家数:408名(コーディネーター21:47名、サブコーディネーター22:361名)

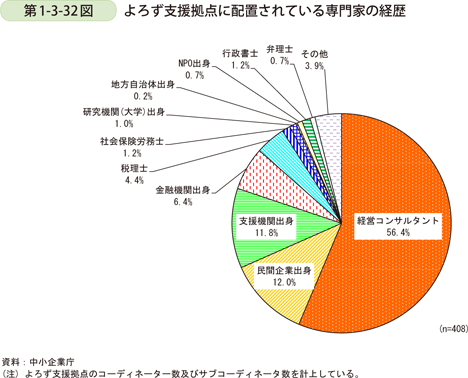

はじめに、よろず支援拠点に配置されている専門家の経歴をまとめたものが、第1-3-32図である。これを見ると、専門家の経歴は、経営コンサルタント(56.4%)が最も多いが、民間企業出身(12.0%)や、支援機関出身(11.8%)、金融機関出身(6.4%)、税理士(4.4%)などの専門家もおり、多様な相談に対応できるよう、幅広い専門家を揃えていることが分かる。

20 よろず支援拠点の一覧については、ホームページを参照(http://www.smrj.go.jp/yorozu/)

21 コーディネーター:よろず支援拠点に配置されている、事業者からの経営相談に対応する専門家であり、中小企業・小規模事業者支援に優れた能力・知識・経験等を有し、拠点運営の中心的役割を担う者。

22 サブコーディネーター:コーディネーターの業務を補佐する者。

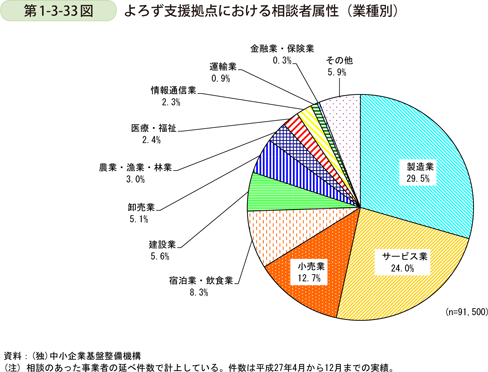

次に、よろず支援拠点において対応している相談者を業種別にまとめたものが第1-3-33図である。これを見ると、製造業からの相談者数が最も多く(29.5%)、次いでサービス業(24.0%)、小売業(12.7%)となっている。

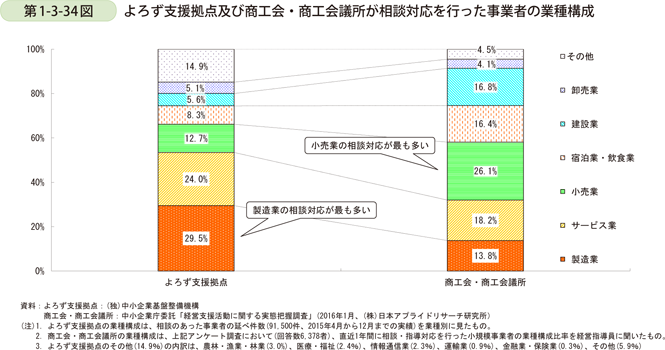

ここで、支援機関間における相談者の業種構成の違いを見てみることとする。第1-3-34図は、第1-3-33図で見た、よろず支援拠点が対応している相談者の業種構成と、同じく第1-3-19図で見た、商工会及び商工会議所が対応している相談者の業種構成との違いを比較したものである。相談者を業種別に見ると、製造業では、よろず支援拠点(29.5%)、商工会及び商工会議所(13.8%)となっており、また、小売業では、よろず支援拠点(12.7%)、商工会及び商工会議所(26.1%)となっていることが分かる。

このように、両方の支援機関が対応している相談者の業種構成が異なっていることから、両者が必要に応じて連携をすることで、一層効果的な解決策を相談者に対して提供できるものといえよう。

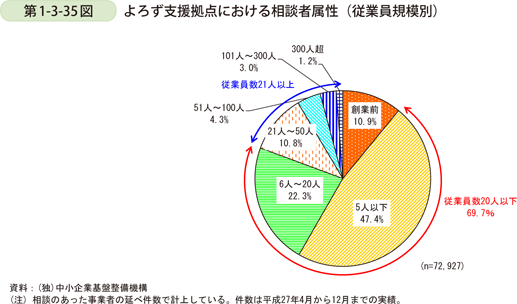

また、よろず支援拠点にどのような規模の事業者が相談を行っているのかを見るため、相談者を従業員規模別に見たものが第1-3-35図である。すると、相談者の構成は、創業前の者が10.9%、従業員数20人以下の事業者が69.7%(内数として全ての小規模事業者が含まれる)、従業員数21人以上の事業者が19.3%となっており、様々な規模の事業者が相談をしていることが分かるが、中でも小規模事業者の占める割合が非常に高いことが明らかとなった。また、創業前の相談者が約1割を占める点もよろず支援拠点の特徴となっている。

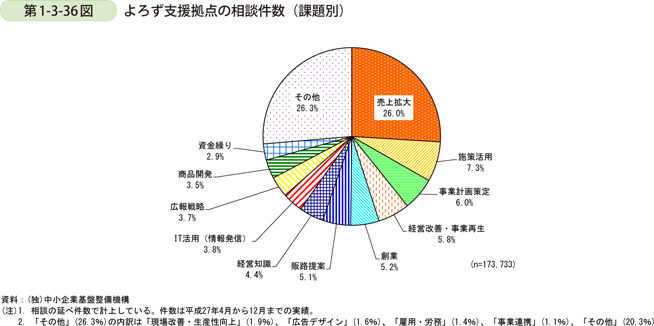

よろず支援拠点に対する相談件数を課題別にまとめたものが第1-3-36図である。これを見ると、売上拡大が最も多く(26.0%)、次いで施策活用(7.3%)、事業計画策定(6.0%)、経営改善・事業再生(5.8%)、創業(5.2%)となっている。

ここで、新たな事業にチャレンジしようとしている事業者に対して、よろず支援拠点が実際にどのような支援を行ったのか、2事例を紹介する。

事例1-3-1:株式会社 NeLL(北海道札幌市)

(映像コンテンツ企画制作業)

〈従業員3名、資本金300万円〉

「強みを事業計画で伝え、創業資金を調達、海外出店を実現」

◆企業概要

平成22年創業。映像コンテンツの企画制作を行う。テレビ番組制作のノウハウ・知識を活かした映像コンテンツの企画制作、北海道のロケーションコーディネート(北海道ロケのサポート)等を主要サービスとする。

◆相談のきっかけ

オーストラリアで和食レストランの創業を計画。資金の調達に苦慮していた。

相談者は、新規事業としてオーストラリアのメルボルンで和食レストランの創業を計画。複数の金融機関に創業資金融資の申込をしたが、承認は得られなかった。飲食店の経営や海外進出が初めてであることから、事業計画の具体化が必須であり、その相談先として、金融機関から北海道のよろず支援拠点の紹介を受け、相談に訪れた。

◆課題整理・分析

事業者の強みである、海外業務経験や現地での人脈を活かした具体的な計画づくりが必要。

事業者は、飲食店経営は初めてだが、これまでのテレビ番組制作の業務において国内外700件を超える飲食店の取材経験を持ち、取材を通じた飲食店経営情報は豊富に有している。また、出店を計画しているメルボルンの高校と大学を卒業しているため、現地への人脈も多く持ち、飲食店経営の経験不足を補うことが可能と思われる。

これらの強みを打ち出した具体的な事業計画書にすることが必要と考えた。

◆解決策の提案と実施

事業者の強み等を踏まえて、事業計画に説得力を付加するよう助言。

収支計画の妥当性を検証しつつ、コーディネーター23の知見に基づき、海外での和食市場の情報を提供するとともに、メルボルンの日系飲食店の進出動向等の情報を調査するよう助言した。同時に、現地のテナント探しなど、事業計画をより具体化するための作業を事業者と共に実施した。その上で、事業者の強みである、長年にわたる飲食店の取材経験に基づく知見や現地での十分な人脈があることを具体的に整理していくとともに、金融機関への説明の支援を行った。

23 コーディネーター:よろず支援拠点に配置されている、事業者からの経営相談に対応する専門家であり、中小企業・小規模事業者支援に優れた能力・知識・経験等を有し、拠点運営の中心的役割を担う者。

事業計画書を作成し、金融機関との打合せを実施。現地での出店条件を精査。

支援を受け、強みを打ち出した事業計画書を作成、金融機関との打合せを行った。その際、地方銀行での業務経験豊富なサブコーディネーター24から、説明のポイント等について助言を受けた。また、現地のテナント情報を収集し、出店先候補や費用等を精査。出店にあたっての課題を明確にするとともに、事業計画の具体性を高めた。

24 サブコーディネーター:コーディネーターの業務を補佐する者。

◆支援の成果

融資の承認が得られ、創業資金の調達に成功。念願の海外出店が実現した。

事業計画の具体性に加え、事業者の強みや、創業後も当拠点が伴走支援を行うことなどがプラスに働き、融資の承認が得られた。現地での店舗改装や人材確保など、本格的な出店準備に着手し、平成27年12月に無事にメルボルンでの開店が実現した。

◆相談者の声

メルボルンでの創業を目指し、約1年かけて計画を立ててきたが、資金調達が難航し、諦めかけていた頃、当拠点を紹介された。事業計画の作成方法など、実践的で具体的な助言をいただいたことにより資金調達が成功し、念願の海外出店が実現した。

◆支援のポイント

事業者の強みを事業計画書上で伝えるため、現地調査や収支計画を可能な限り精査し、計画の具体性や読み手への説得力を高めることを意識して支援を実施した。結果として、その作業は、資金調達だけでなく、創業準備の円滑な進行にも活かされた。

事例1-3-2:エグチ宅配センター(佐賀県小城市)

(小売宅配業)

〈従業員:0名〉

「既存事業との相乗効果を意識した事業拡大で、売上アップ」

◆会社概要

平成14年創業。郷里に戻り、牛乳配達業を営む。

事業者のフットワークの良さ、コミュニケーション力が人気を呼び、佐賀市内だけでなく、近隣市にまで約100件の固定顧客を有する。

◆相談のきっかけ

売上拡大と雇用創出のために、新しい事業にチャレンジしたい。

相談者は、従業員を雇えるような事業を展開し、地域の雇用創出にも貢献したいとの思いがあった。その折、佐賀県のよろず支援拠点が開催するセミナーへの参加を通じて同拠点の取組を知り、何か新しいことにチャレンジしたいと考え、来訪した。

◆課題整理・分析

事業者自身が気づいていない「強み」を活かした、既存事業との相乗効果が高い事業展開が必要。

相談を受けたコーディネーター25は、事業者の強みを、佐賀県内に約100件の固定客を有しており、自らが車で配達するフットワークの良さ等があることや、コミュニケーション能力に長けており、商工会議所の勉強会や交流会にも積極的に参加し、顧客以外にも幅広い地域のネットワークを有すること。さらに、健康に関しても非常に深い造詣を有することであると分析し、こうした事業者固有の強みを活かした事業の展開を考える必要があると考察した。

25 コーディネーター:よろず支援拠点に配置されている、事業者からの経営相談に対応する専門家であり、中小企業・小規模事業者支援に優れた能力・知識・経験等を有し、拠点運営の中心的役割を担う者。

◆解決策の提案と実施

「自ら選んだ、佐賀のこだわり商品」のサービスを提案、商品候補についても具体的に提案。

コーディネーターは、既存の牛乳宅配事業と両立が可能であり、地域に根差したネットワークを活かせる事業として、「佐賀のこだわり商品を選別し、自ら顧客に届ける」サービス展開を相談者に提案した。実現に向け、ホームページによる情報発信やチラシの作成を提案。デザインは、当拠点を通じた専門家派遣制度を活用して支援を進めた。

また、当拠点が支援する他の事業者の商品の中から、コンセプトに合うものを選別し、商品候補として提案した。

ホームページ作成、チラシの配布で顧客開拓を実施。扱う商品を選別し、販売体制を整えた。

支援を受け、チラシやホームページが完成。牛乳配達時にチラシを配布するなど、サービスを告知した。また、提案を受けた商品候補の中から、サービスのコンセプトに合うものを選び、販売体制を整えた。

◆支援の成果

新事業の導入が実現し、年間売上は2割増加。相乗効果で牛乳の宅配先も1割増加。

サービス開始により、事業者の年間売上がこれまでと比べ2割増加した。加えて、口コミ等による相乗効果で牛乳宅配の取引先は前年比で1割増加した。

また、現在は事業者自身もネットワークを活かして商品発掘を進めており、さらなる売上拡大につながることが見込まれる。

◆相談者の声

これまで、他の相談先では具体的な解決策の提案を受けられなかったが、佐賀県よろず支援拠点では、じっくり話を聞いてもらい、自分でもできそうで、投資を含めたリスクが少ない現実的な提案をいただき、新事業を開始できた。

◆支援のポイント

相談者自身の強みを活かしながら、現在の事業との相乗効果を生みだすことや、事業者が楽しくできる事業であることを意識した提案を行った。このサービスは、佐賀県内のこだわり製品の生産事業者にも新たな販路となり、有益なものになると考える。

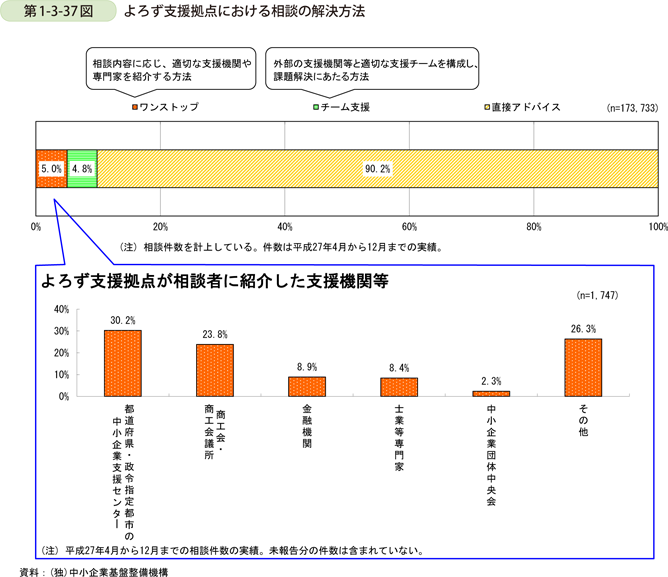

寄せられた相談に対する、よろず支援拠点の解決手法を示したものが第1-3-37図である。すると、最も多い解決方法は、よろず支援拠点のコーディネーターやサブコーディネーターによる直接的なアドバイス(90.2%)となっている。また、相談を受けた経営課題を解決するためには、よろず支援拠点に所属しているこれらの専門家だけでなく、外部の支援機関の専門家と連携して対応する場合もある。このような場合には、相談内容に応じて適切な支援機関や専門家を紹介する「ワンストップ支援」や、外部の支援機関等と支援チームを構成して課題解決にあたる「チーム支援」を行っており、これらによる解決方法は合わせて9.8%となっている。「ワンストップ支援」について、よろず支援拠点が相談者に紹介した支援機関等を見ると、各都道府県の中小企業支援センター等が最も多く(30.2%)、次いで商工会・商工会議所(23.8%)となっている。