2 事業承継後の新しい取組について

小規模事業者にとって、事業承継は世代交代という側面のみならず、事業承継を契機として事業の見直しや再構築をする良い機会であるといえる。

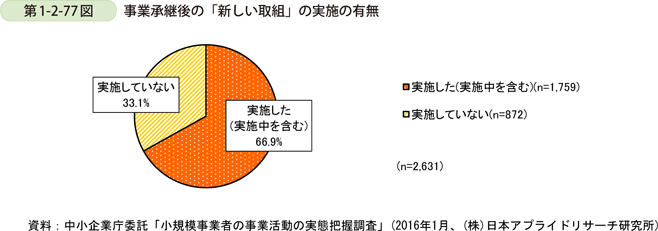

第1-2-77図は、現経営者が事業承継後に「新しい取組」を実施したか否かを示したものである。

これを見ると、新しい取組を「実施した」とする者が66.9%と約7割を占めている。

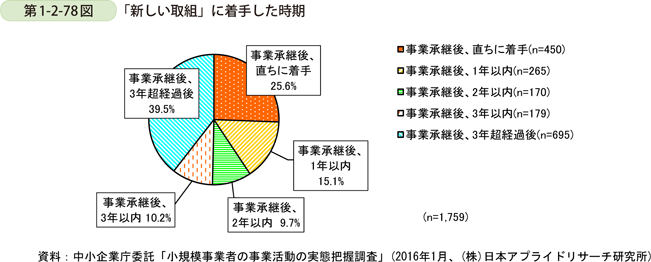

また、「新しい取組」に着手した時期は、「事業承継後、3年超経過後」が39.5%と最も多く、次いで「事業承継後、直ちに着手」が25.6%、「事業承継後、1年以内」が15.1%、「事業承継後、3年以内」が10.2%、「事業承継後、2年以内」が9.7%となっている。このように、承継後、比較的早期に新しい取組に着手した者と、相当程度の時間を経過してから取り組んだ者とに大別されることが分かる(第1-2-78図)。

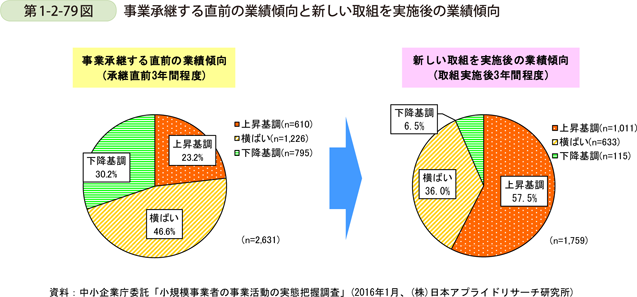

第1-2-79図は、第1-2-76図で見た「先代経営者から事業承継する直前の業績傾向(承継直前3年間程度)」と「新しい取組を実施後の業績傾向(取組実施後3年間程度)」を比較したものである。

これを見ると、事業承継する直前の業績傾向では「上昇基調」が23.2%、「下降基調」が30.2%であったのに対し、現経営者が新しい取組を実施後の業績傾向は「上昇基調」が57.5%と大幅に増加し、「下降基調」が6.5%と大幅に縮小したことが分かる。

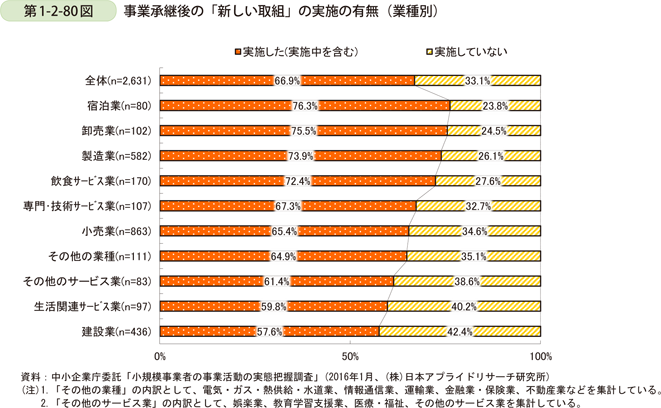

第1-2-80図は、「新しい取組」の実施の有無について、業種別に示したものである。

これを見ると、「宿泊業」、「卸売業」、「製造業」、「飲食サービス業」などにおいて新しい取組の実施した割合が高く、「建設業」や「生活関連サービス業」などは新しい取組の実施をした割合が相対的に低くなっている。

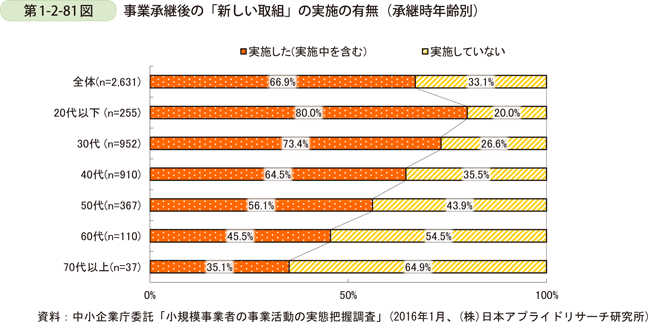

また、第1-2-81図は、事業承継後の「新しい取組」の実施の有無について、現経営者の事業承継時の年齢世代別に示したものである。

これを見ると、「20代以下」が80.0%と最も高く、「30代」が73.4%、「40代」が64.5%、「50代」が56.1%、「60代」が45.5%、「70代以上」が35.1%となっており、事業承継時の年齢が若い世代ほど、新しい取組に挑戦する傾向が明確にみてとれる。

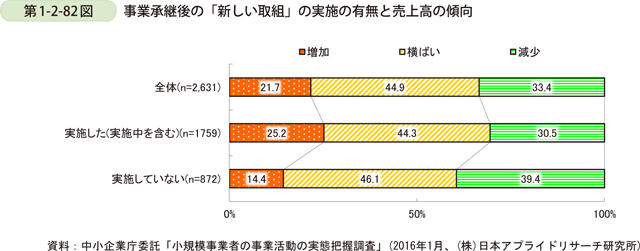

また、第1-2-82図は、2代目以降の経営者について、事業承継後における「新しい取組」の実施の有無と売上高の増減傾向との関係を示したものである。

これを見ると、「実施した」者の方が、直近3年間の売上高の傾向も「増加傾向」にある割合が高いことが分かる。

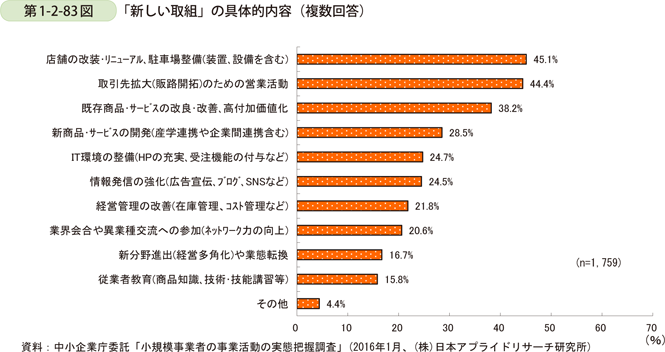

続いて、事業承継後における「新しい取組」の具体的内容について見てみることとする(第1-2-83図)。

「新しい取組」で最も多かったものは、「店舗の改装・リニューアル、駐車場整備(装置、設備を含む)」で45.1%、次いで「取引先拡大(販路開拓)のための営業活動」が44.4%、「既存商品・サービスの改良・改善、高付加価値化」が38.2%、「新商品・サービスの開発(産学連携や企業間連携含む)」が28.5%と上位となっている。

一方、「従業者教育(商品知識、技術・技能講習等)」は15.8%、「新分野進出(経営多角化)や業態転換」は16.7%と、相対的に取組実績が少ないことが分かる。

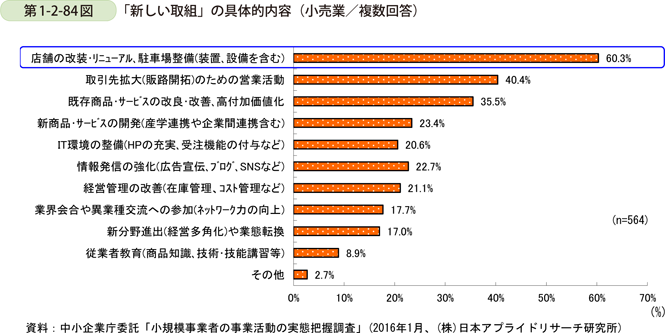

次に、事業承継後の「新しい取組」の具体的内容について、主な業種別に見ていくこととする。

第1-2-84図は、小売業について示したものである。これを見ると、「店舗の改装・リニューアル、駐車場整備(装置、設備を含む)」が60.3%と最も多い。

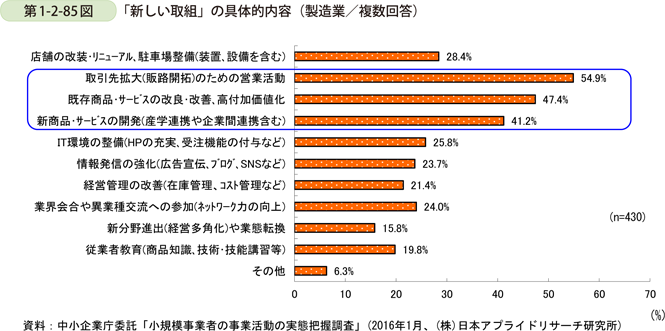

第1-2-85図は、製造業について示したものである。これを見ると、「取引先拡大(販路開拓)のための営業活動」が54.9%と最も多く、次いで「既存商品・サービスの改良・改善、高付加価値化」が47.4%、「新商品・サービスの開発(産学連携や企業間連携含む)」が41.2%となっている。

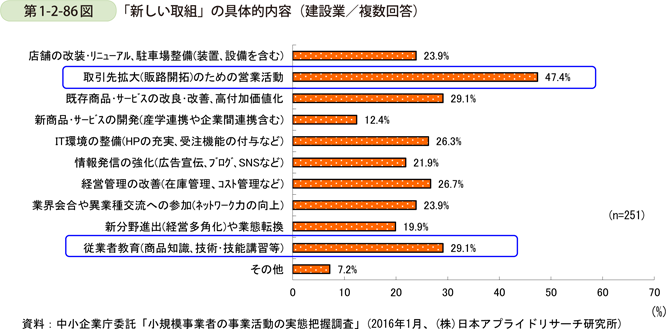

第1-2-86図は、建設業について示したものである。

これを見ると、「取引先拡大(販路開拓)のための営業活動」が47.4%と最も多い。また、「従業者教育(商品知識、技術・技能講習等)」が29.1%となっており、他の業種に比べて高い回答割合となっている。

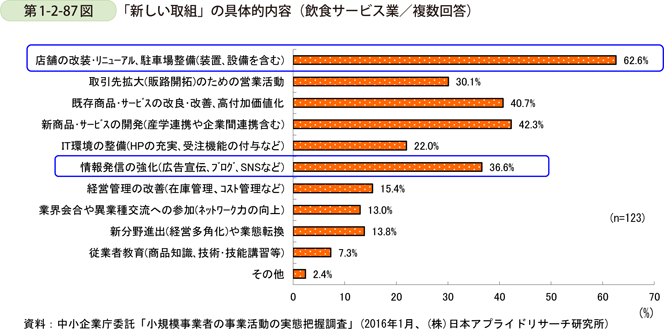

第1-2-87図は、飲食サービス業について示したものである。

これを見ると、「店舗の改装・リニューアル、駐車場整備(装置、設備を含む)」が62.6%と最も多い。また、「情報発信の強化(広告宣伝、ブログ、SNSなど)」が36.6%となっており、他の業種に比べて高い回答割合となっている。

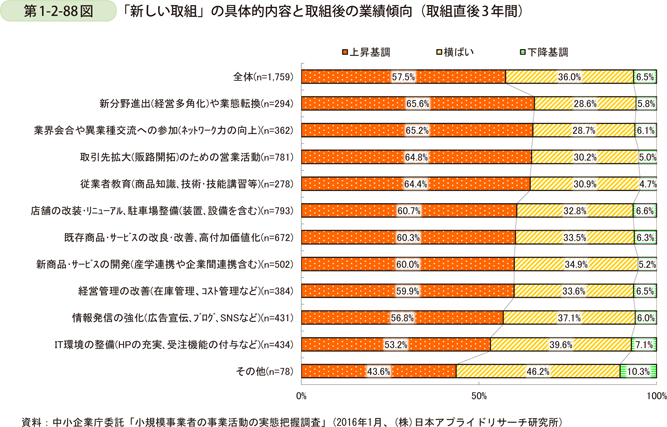

次に、「新しい取組」の具体的内容と取組直後3年間の業績傾向の関係について示したものが第1-2-88図である。

これを見ると、全体としては取組直後3年間の業績傾向は約6割が上昇基調であり、残りの4割は新しい取組を実施したからといって直ちに業績が向上したわけではないことが分かる。

取り組んだ内容別に見ると、取組直後3年間の業績傾向が上昇基調である割合が高いのは、「新分野進出(経営多角化)や業態転換」で65.6%、次いで「業界会合や異業種交流への参加(ネットワーク力の向上)」が65.2%、「取引先拡大(販路開拓)のための営業活動」が64.8%、「従業者教育(商品知識、技術・技能講習等)」が64.4%となっている。

また、「新分野進出(経営多角化)や業態転換」や「業界会合や異業種交流への参加(ネッツトワーク力の向上)」という、取り組んだ者の数が必ずしも多くない取組で上昇基調とする割合が高くなっている。「新分野進出(経営多角化)や業態転換」は事業経営上の大きな転機となるものであり、経営者としての覚悟と決断が求められること、また、「業界会合や異業種交流への参加(ネットワーク力の向上)」は、本業を行いつつこうした取組を継続的に行っていくことは容易ではないと考えられることなどから、これらの取り組みを行う者が少なくなっているもののこのような取組を実施した場合には、業績傾向は良い傾向になる可能性が比較的高いといえる。

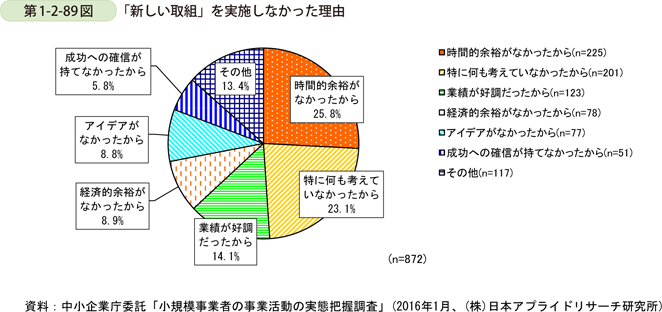

第1-2-89図は、事業承継後に「新しい取組」を実施しなかった者について、その理由を示したものである。

これを見ると、「時間的余裕がなかったから」が25.8%と最も多く、次いで、「特に何も考えていなかったから」が23.1%、「業績が好調だったから」が14.1%、「経済的余裕がなかったから」が8.9%、「アイデアがなかったから」が8.8%、「成功への確信が持てなかったから」が5.8%となっている。