2 高収益企業と低収益企業の海外展開投資の取組

これまで、輸出、直接投資、インバウンド対応について、中小企業の抱える課題について見てきたが、中小企業は海外展開投資を行うにあたり、様々な課題を抱えているために、海外展開が進んでいないことが分かった。さらに、規模が小さな企業ほど課題を克服することが困難であるのは想像に難くない。しかし、そのような中でも海外展開投資を行い、高収益を上げている企業は存在している。本項では、高収益企業と低収益企業それぞれについて、海外展開投資による効果、海外展開投資前後の取組の比較を行うことで、海外展開投資の成功要因について明らかにしていく。

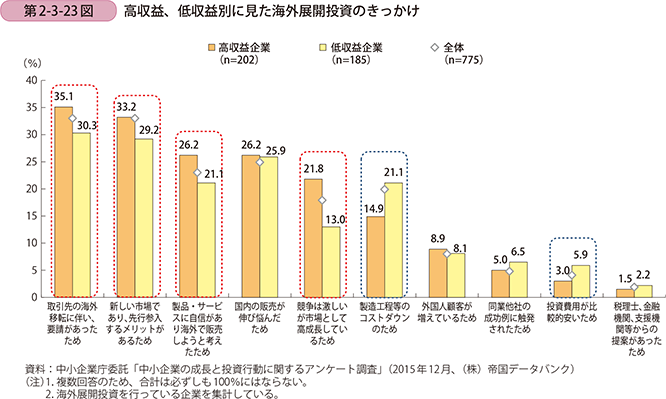

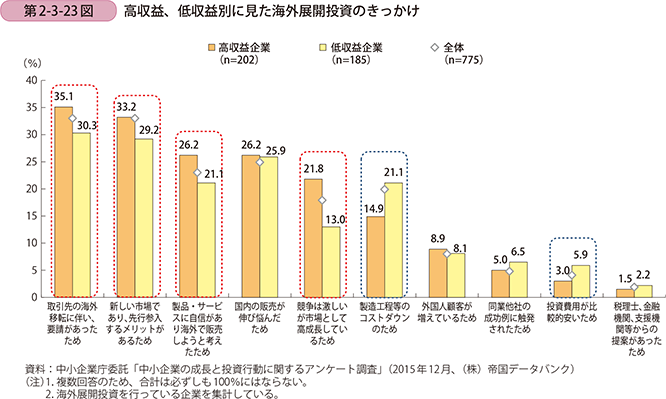

■高収益、低収益別に見た海外展開投資のきっかけ

海外展開投資を行ったきっかけについて、高収益企業と低収益企業とで比較したものが第2-3-23図である。高収益企業は「取引先の海外移転に伴い、要請があったため」、「新しい市場であり、先行参入するメリットがあるため」、「製品・サービスに自信があり海外で販売しようと考えたため」、「競争は激しいが市場として高成長しているため」といったきっかけで海外展開投資を開始した企業が多いことが分かる。低収益企業については、「取引先の海外移転に伴い、要請があったため」、「新しい市場であり、先行参入するメリットがあるため」といった高収益企業と同じきっかけで海外展開を開始した企業が多いが、一方で「製造工程等のコストダウンのため」、「投資費用が比較的安いため」といったきっかけで海外展開を開始した企業が高収益企業に比べて多くなっている。

以上より、高収益企業は、コスト削減目的というよりも、自社の製品やサービスに自信があり、海外が市場として成長しているために、海外に進出している傾向にあることが分かる。

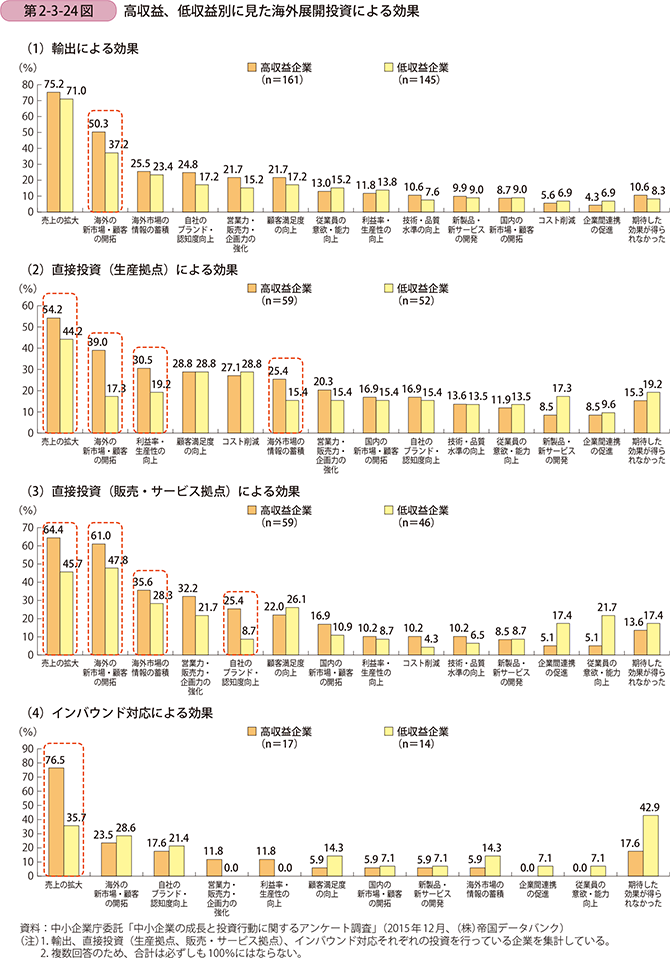

■高収益、低収益別に見た海外展開投資の効果

次に、第2-3-24図は、第2-3-3図で示した海外展開投資の種類別に見た効果を、高収益企業と低収益企業で比較したものである。これを見ると、いずれの海外展開投資についても、「海外の新市場・顧客の開拓」の効果について、高収益企業の方が低収益企業に比べて効果を実感している企業が多いことが分かる。それに加えて、生産拠点を設ける直接投資については「売上の拡大」、「利益率・生産性の向上」、「海外市場の情報の蓄積」、販売・サービス拠点を設ける直接投資については「売上の拡大」、「海外市場の情報の蓄積」、「自社のブランド・認知度向上」、インバウンド対応については「売上の拡大」の項目が同様に高い割合となっている。以上をまとめると、海外展開投資により得られる効果について、高収益企業と低収益企業とでは違いがあり、高収益企業の方が「売上の拡大」、「海外の新市場・顧客の開拓」といった効果を実感していることが分かる。

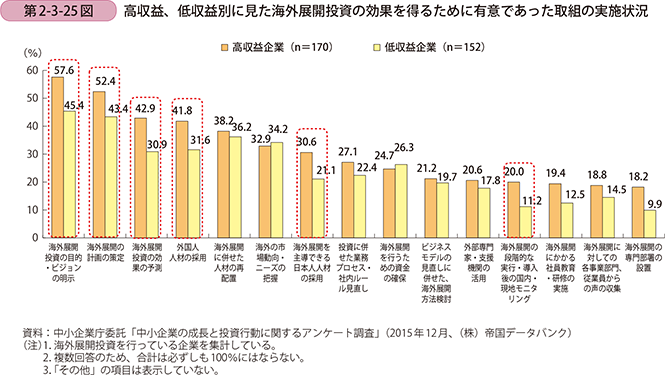

■高収益、低収益別に見た海外展開投資の取組

~海外展開投資の成功要因~

ここまで、高収益企業の方が海外展開投資により有意な効果を得られていることを確認してきたが、以下では、高収益企業と低収益企業で、海外展開投資前後に行った取組を比較することにより、どのような取組を行うことで海外展開投資により収益力を向上させることができるのか、という海外展開投資の成功のポイントを明らかにしていく。

第2-3-25図は、海外展開投資前後に行った取組のうち、投資効果を得るために有意であった取組の実施状況を高収益企業と低収益企業で比較したものである。これを見ると、「海外展開投資の目的・ビジョンの明示」、「海外展開の計画の策定」、「海外展開投資の効果の予測」、「外国人人材の採用」、「海外展開を主導できる日本人人材の採用」、「海外展開の段階的な実行・導入後の国内・現地モニタリング」の取組について、高収益企業の取組割合が低収益企業に比べて高くなっていることが分かる。

以上、本項では高収益企業の海外展開投資前後の取組について見てきたが、国内よりも予測の難しい海外との取引にあっては、外国人も含めた人材の確保・育成、効果予測を行いつつ、海外展開のビジョンや計画を明確にし、段階的に軌道修正・モニタリングを行いながら海外展開投資を行うことが重要であると考えられる。

そして、高収益企業が実施しているポイントを押さえた上で、低収益企業が自社に見合った計画を立て、海外展開投資を行うことにより、売上拡大や海外市場開拓といった効果を得ることができ、それにより稼ぐ力を強化していくことが期待される。

事例2-3-5. 株式会社スエヒロEPM

「お客様の悩みを解決する」という意識の統一により

海外需要の獲得に成功した企業

三重県四日市市の株式会社スエヒロEPM(イー・ピー・エム)(従業員43名、資本金4,000万円)は1953年に創業以来、食用油の搾油機や食品加工機械等の設計製造を行っている企業である。現在搾油機の国内シェアはほぼ100%であり、インドネシア、韓国をはじめ世界18か国へ輸出も行っている。

同社は1953年、現会長である佐久間裕之氏の父、佐久間仁氏が搾油機の修理を行う会社として創業した。当時、搾油機はドイツ、米国等の外国製のものがほとんどであり、故障も多く、さらに故障の際には部品を取り寄せるのに時間がかかるため、多くの国内メーカーは悩みを抱えていた。同社は、国内の取引先の悩みを解決するために、自社での開発を開始、1959年に国内初の食用油用搾油機を開発に成功した。1966年に佐久間仁氏が逝去した後に、同社の佐久間会長が27歳の若さで入社。佐久間会長は、常に相手の立場に立ち、お客様の悩みが何かを考え、自社の製品でなく自分を売り込むことで、取引先との信頼関係を構築していき、国内の取引先を徐々に開拓していった。また、1975年には搾油機の技術を活用することで加圧押出成形機(粉砕、混合、加熱、殺菌等を短期間で同時に行う機械)の開発に成功、国内シェアを更に拡大していった。

国内取引先の海外進出(海外の現地法人設立等)にあわせて、同社の機械が海外工場で活用されることにより、同社の製品の品質の高さ・優位性が海外の現地メーカーにも広まっていき、国内取引先の海外拠点を通すことで1984年には輸出も開始した。輸出に伴う関税等の問題や現地取引先との言語の問題等は、全て取引先が同社に代わって行ってくれたために、スムーズに輸出も行うことができた。過去に一度、商社を通した間接輸出によって多額の負債を被ってしまった経験から、現在はほとんどの輸出を、商社を介さない直接取引で行っている。また、為替変動のリスクについても、全ての取引を円建てで行うことでリスクを最小限に抑えることができている。さらに、語学力に堪能な人材を1名海外専任人材として社内に配置し、海外出張を通して海外のニーズや情報を収集することで、販路開拓にも努めている。

このように、同社は「お客様の悩みの解決のために」という創業時の精神のもとで、お客様と一緒に共同開発・共同研究を行い、悩みの解決に努めることで、国内・海外の取引先の信頼を獲得し、輸出を通して海外の需要を獲得することで業績を伸ばすことができている。

同社の佐久間会長は、「国内のみならず輸出により海外の取引先を開拓し、業績を伸ばすことができているのも、まず、海外展開をはじめとした私の考えるビジョンを月1回の役員会で社長やほかの取締役と共有・明確化するとともに、月1回発刊する社内新聞での私のメッセージを通して、全社員に対しても周知することで、全社で海外展開への意識を統一させているからである。そして何よりも、海外のお客様の悩みが何かを考え、海外専任の従業員が持つ海外のニーズ・情報も活用しながら、悩みを解決できる製品の開発・設計を行っているからである。」と力強く語っている。

事例2-3-6. 株式会社由紀精密

品質と信頼という自社の強みを活かして新分野を開拓し、宇宙市場に挑戦する企業

神奈川県茅ヶ崎市の株式会社由紀精密(従業員30名、資本金3,500万円)は、航空宇宙産業、医療機器産業等に使われる精密機械部品の受託製造加工と受託開発、自社開発を行っている企業である。

1950年の創業以来、電機大手企業の下請けとして金属加工部品の量産製造を手がけていたが、バブル経済崩壊後は海外での安価な部品製造等の影響により受注が激減した。同社の大坪正人社長は、会社の立て直しを図るべく2006年に入社した。取引先に対してアンケート調査を行い、同社の強みが「高い品質と高い信頼」であると再確認した大坪社長は、今までの少品種・大量生産から、多品種・少量生産という、高品質・高付加価値製品を提供できるビジネスモデルへの転換を図り、航空・宇宙産業、医療機器産業、自動車産業等の先端的市場へ参入。さらに、受託製造加工だけではなく、自社で開発部門も作り、設計から製造まで一貫して行う仕事も増やしていった。新たな分野の顧客を開拓していく上で、まず今までの会社のイメージを払拭するためにロゴを一新し、WEBサイトや展示会等を通して積極的な情報発信を行うことで、販路開拓に努めた。次に、多品種・小ロットの生産体制を行うために、受注生産型のITシステム13を自社で開発、導入することで業務プロセスの合理化を行った。これらの取組により、航空宇宙分野、医療分野、自動車分野の取引先を開拓することができ、また、少量、小ロットで高付加価値製品を生産できる体制に社内体制を見直したことで売上も徐々に回復、一時期落ち込んでいた業績もV字回復させることができた。

その後は、同社の高い技術力が海外にも通用すると考え、輸出による海外展開を決意。海外展開についての大坪社長のビジョンを全従業員に伝え、同社が生き残っていくためには、国内だけではなく海外の需要も取り込んでいかないといけないという認識を社内で共有した。さらに、そのメッセージをWEBや展示会等で外部へ情報発信することで、同社の海外展開ビジョンに共感した、海外勤務経験や輸出業務に関する知識を有した語学力が堪能なグローバル人材が集まった。また、海外での商談会にも積極的に参加し、現地での信頼関係を構築することで現地パートナーも確保し、航空宇宙産業が活発なフランスをはじめとした欧州へ輸出を開始した。現在は、海外部門の売上も順調に年々伸びている状況である。

また、海外展開に係る中長期的計画を策定し、第一段階として、2015年5月にフランスのリヨンに営業拠点となる現地法人を設立。今後は、現地での販売先を徐々に増やしていき、将来的には生産拠点も設置する方針である。現在の海外の売上高比率は全体の売上高の10%程度ではあるが、今後はフランスの航空宇宙産業をターゲットに、同社の精密切削加工技術を売り込んでいき、2020年までには50%まで高めていく計画である。

同社の大坪社長は、「今後も品質と信頼を重んじてものづくりを行い、海外にも販路を更に広げていくことで、我が国のものづくりの素晴らしさを世界にアピールするとともに、我が社の製品を通して社会・お客様・従業員を幸せにしていきたい。」と力強く語っている。

13 ここでいう「受注生産型のITシステム」とは、それまで活用していた既存のITシステムのデータベースを統合させ、受注生産業務に適した受注から生産・出荷に至るまでの全社業務プロセスを統合させたシステムのことをいう。

事例2-3-7. 株式会社斉藤光学製作所

自社の持つ技術を提供しコンサルティングを行うことで、

市場の技術革新を促し国内外の需要を生み出している企業

秋田県美郷町の株式会社斉藤光学製作所(従業員52名、資本金1,000万円)は、電子部品や医療器、測量器に使われるガラス材や、半導体基盤の研磨の受託加工業務と、研磨加工に関するコンサルティング等の技術サービス業務を行っている企業である。

創業は1977年で、創業当初は埼玉県に本社を構え、腕時計用カバーガラスの受託研磨加工業務をメインに行っていたが、時代とともに国内の大手企業が生産拠点を海外へ移すようになり、それに伴い、研磨の受託加工業務についても、中国や台湾の海外企業の台頭によりダンピングが起こるようになった。当時社長であった同社の齊藤伸英社長の父である齊藤登二氏は、今のビジネスモデルのままでは先がないと危機感をもち、付加価値の高い技術・サービスを提供する体制へシフトするために社内改革を行った。まず、地方の優秀な人材を確保するために、秋田県の誘致を受けて秋田工場を1985年に新設した。2009年には群馬県にあるテクニカルセンター(研究開発施設)をM&Aで取得、これにより、従来のガラス材の研磨加工以外の高硬度結晶基板の研磨技術を取得するとともに、壮大な規模の研究開発機材も取得することができたため、研磨技術における商品開発をサポートする研磨加工コンサルティング業務を開始した。

このような同社の研磨加工コンサルティング業務は、業界でも類のないビジネスモデルであったため、国内のみならず、米国、韓国、中国といった海外からもコンサルティングの依頼が来るようになった。従来であれば、自社の保有する技術を他社、しかも海外企業へ提供することは考えられないことであったが、1994年に社長に就任した齊藤伸英社長は、自社の技術を国内のみならず世界のメーカーに提供することで市場の技術革新を促し、またそれにより自社の情報も蓄積されさらにレベルの高い技術サービスを提供することができると考え、従業員に自身の考えを伝えるとともに、従業員の声を吸い上げ全社で意思を統一することで、海外企業への技術指導も2009年からスタートさせた。また、海外企業と取引する際も、事前に取引先についての調査を行い、研磨加工コンサルティングを行う上での収支予測も事前に行うことで海外展開に係るリスクを最小限に抑えるとともに、海外の市場動向や語学力な堪能な従業員を活用することで、取引先との信頼関係を確立させながら、海外のシェアを徐々に増やしてきている。

このように、着実な取組と戦略的な設備投資を行いながら研磨加工コンサルティングという自社の持つ「技術」の輸出を行うことで、国内のみならず海外の需要も取り込むことに成功している。

2013年には、群馬のテクニカルセンターを秋田へ移設し、2015年11月には本社も埼玉県から秋田県へ移転させ、現在は財務から研究開発、製造まで全ての機能を秋田県へ集約させることで、迅速な意思決定、経営判断が行える体制が構築されている。

同社の齊藤社長は、「研磨加工コンサルティングにより集積させた業界の最先端の情報をベースに産業の先行きを的確に捉え、同社が客観的に証明可能な技術を国内外に提供することにより、我が国の中小企業が大企業の開発を牽引することができる。今後も技術サービス分野に力を入れることで、国内外の市場を活性化させていきたい。」と力強く語っている。

コラム2-3-2

海外展開支援のための支援施策について

本コラムでは、公的な海外展開機関による支援メニューについて見ていく。

【パートナー企業・販売先確保のための施策】

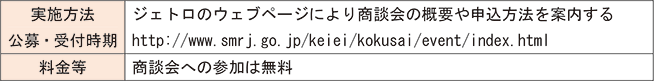

■海外バイヤー招聘・個別商談会(独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ))

機械、環境・エネルギー、農林水産・食品、デザイン・伝統産品、ファッション(繊維、アパレル)、コンテンツ(映画、アニメ等)等の各分野において、海外から有力なバイヤーや有識者を招聘し、海外市場開拓を目指す日本企業とのマッチングを行う個別商談会を国内にて開催している。

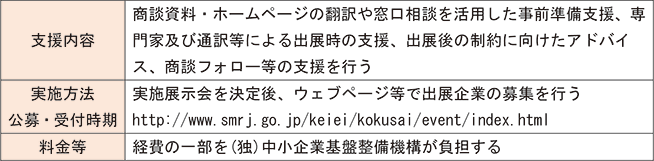

■国際展示会出展支援(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

国内で開催される海外バイヤーが多く訪れる国際展示会への出展の支援を行っている。

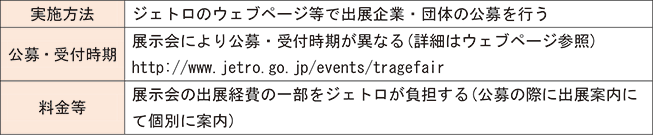

■海外見本市・展示会出展支援(ジャパン・パビリオン)(独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ))

ジェトロが主催・参加する海外で開催される見本市・展示会のジャパン・パビリオンへの出展のサポート(出展手続、出品物の通関・輸送、広報等、各種サービスのパッケージでの提供)を行っている。

■海外展示会出展サポート(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

海外で開催される展示会(主にジェトロの「ジャパン・パビリオン」)に出展する企業を対象に、出展の準備段階(海外販路開拓に係るアドバイス、商談資料の作成支援等)から契約等のフォロー(契約実務、輸出入のノウハウ提供等)までの一貫した支援を行っている(料金は無料、但し翻訳については、費用の3分の1を負担)。

【海外についての情報収集のための施策】

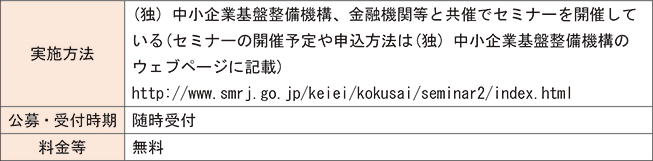

■海外展開セミナー(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

海外の最新市場動向や海外展開に有益な情報等を、事例を交えながら分かりやすく提供している。

■海外コーディネーターによる輸出支援相談サービス(独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ))

農林水産物・食品、アパレル・テキスタイル、デザイン製品・伝統産品、コンテンツ、機会・部品、環境エネルギーについて、海外に配置しているコーディネーター(専門家)が、海外展開を志向する企業からの相談(現地の売れ筋商品、現地販売可能性等)を受けている。

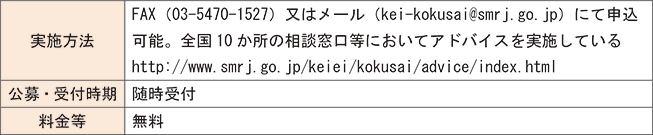

■国際化支援アドバイス(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

国際化で抱える課題等についてアドバイスを行う。具体的には、相談企業の経営課題を把握した上で、対象国の選定、海外向け製品の開発・改良の必要性等についてのアドバイスを行っている。

【必要資金の確保のための施策】

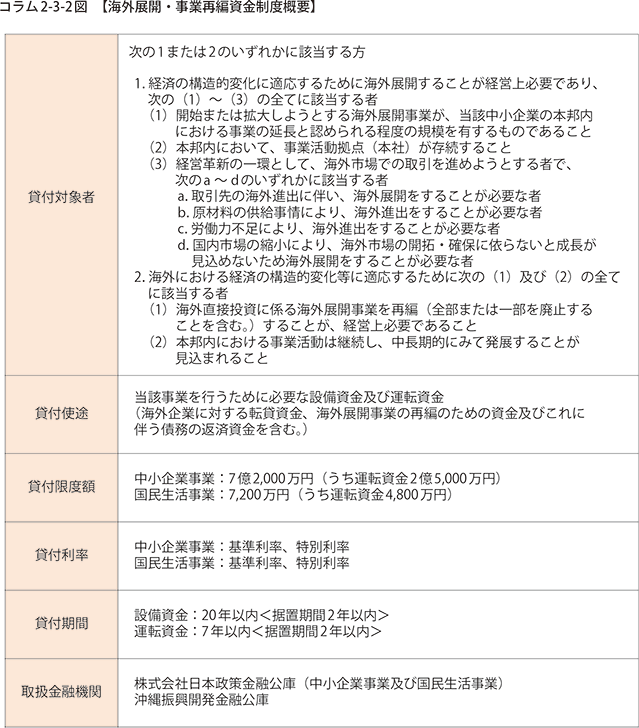

■海外展開・事業再編資金

中小企業が行う海外の地域における事業の開始、拡大または海外展開事業の再編等を支援するために必要な資金(海外企業に対する転貸資金を含む)の融資を株式会社日本政策金融公庫が行っている(コラム 2-3-2図)。

【海外展開のためのリスク回避】

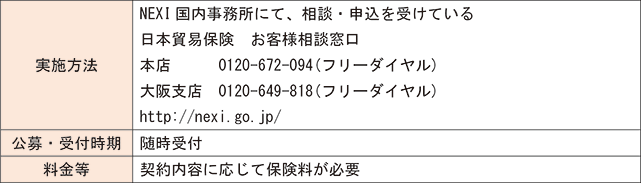

■中小企業輸出代金保険(独立行政法人日本貿易保険(NEXI))

中小企業の輸出代金の回収リスク向けの専用保険を提供している。船積後、取引先国のリスク(戦争、外貨送金規制、自然災害等)やバイヤーのリスク(倒産、資金ショート等)によって代金回収できない場合に保険金を支払う。

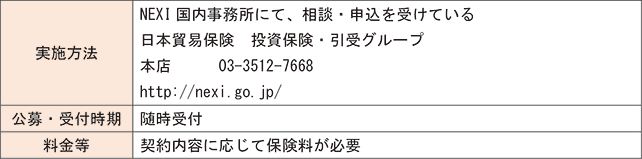

■海外投資保険(独立行政法人日本貿易保険(NEXI))

海外投資(出資による投資、不動産等の権利取得等)を行う企業に対し、取引先国のリスク(戦争、外貨送金規制、自然災害等)により事業継続が出来なくなった場合の損失に保険金を支払う。