第2節 中小企業の海外展開投資の効果と実態

本節では、我が国の中小企業の海外展開投資の現状、海外展開投資を行うことにより得られる効果について明らかにしていく。

1 海外展開投資による効果と企業への影響

■海外展開投資の効果

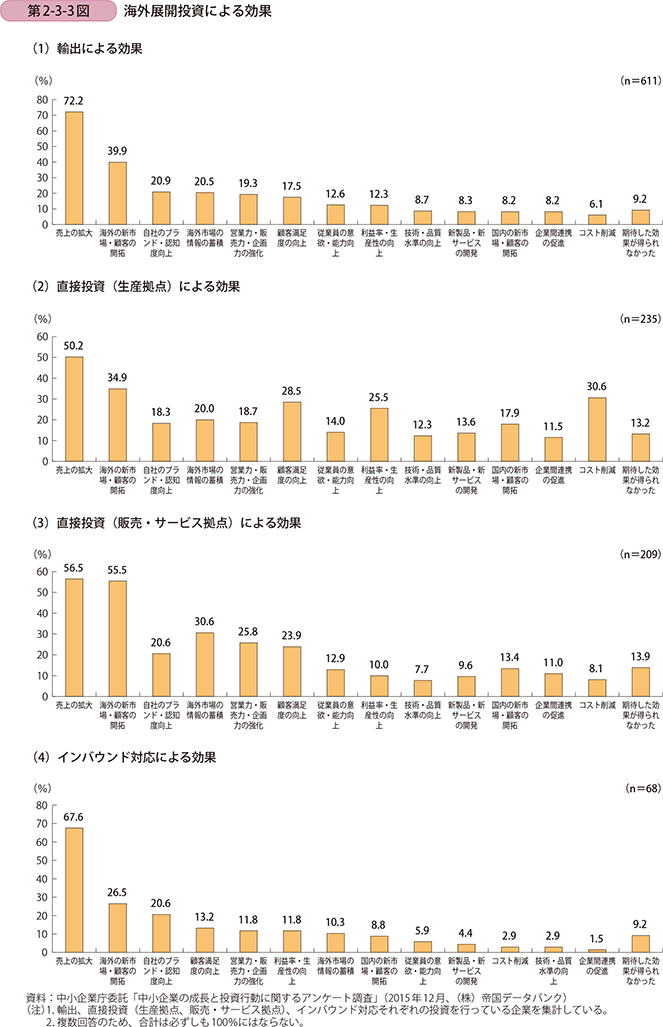

第2-3-3図は、輸出、直接投資(生産拠点)、直接投資(販売・サービス拠点)、インバウンド対応を行うことによる効果を見たものである。全ての海外展開投資の種類において、「売上の拡大」、「海外の新市場・顧客の開拓」の順に効果を実感している企業の割合が高いことが分かる。これは、いずれの海外展開投資についても、海外展開投資を行うことで海外の顧客を獲得し、それにより売上が拡大しているためであると考えられる。

また、輸出とインバウンド対応については、「自社のブランド・認知度向上」の割合も高くなっている。これは、現地の外国人・訪日外国人旅行客に自社の商品・サービスを提供することで、その認知度が上がり、自社のブランド価値が向上していると推察される。

直接投資(生産拠点)による効果は、「コスト削減」、「顧客満足度の向上」、「利益率・生産性の向上」を挙げている企業が多い。また、直接投資(販売・サービス拠点)による効果は、ほかの投資に比べて「海外の新市場・顧客の開拓」の回答割合が高く、また「海外市場の情報の蓄積」、「営業力・販売力・企画力の強化」、「顧客満足度の向上」の効果を挙げている企業が多いことが分かる。これは、直接投資(生産拠点)については、現地に生産拠点の工場を設けることで現地の安価な労働力や地理的なメリットを活かしてコスト削減を行い生産性・利益率を向上させたと考えられる。また、直接投資(販売・サービス拠点)については、現地に営業所、事務所を設け営業活動を行うことで海外市場の情報を蓄積し、海外の新規顧客を獲得していると考えられる。

■海外展開投資による売上高経常利益率の推移

企業が稼ぐ力を強化していくためには、売上を拡大させるとともに費用を削減し、それにより収益力を向上させることが必要であるが、海外展開投資と労働生産性についてはどのような相関があるのだろうか。ここで、経済産業省「企業活動基本調査」のデータを用い、輸出及び直接投資を実施した後の労働生産性の変化を確認することで、海外展開投資が労働生産性向上に寄与するかどうかを分析していく。

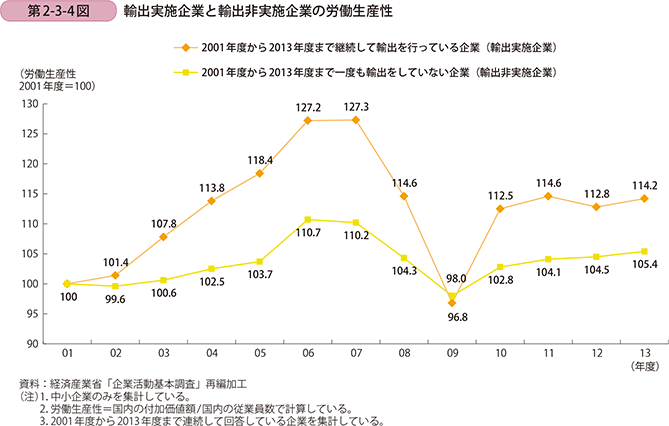

第2-3-4図は、2001年度から2013年度までの輸出の状況について継続的に回答している中小企業のうち、2001年度から2013年度まで継続して輸出を行っている企業(以下、「輸出実施企業」という。)と、2001年度から2013年度まで一度も輸出をしていない企業(以下、「輸出非実施企業」という。)のそれぞれの労働生産性の推移を、2001年を100として指数で示したものである。輸出非実施企業は2001年度から2013年度を通して労働生産性の水準があまり変化していない。他方で、輸出実施企業は2001年から順調に労働生産性が上昇していき、リーマン・ショックの影響により2009年の労働生産性は一時的に輸出非実施企業の労働生産性を下回ったが、その後は回復しており輸出非実施企業に比べて高水準で推移していることが分かる。

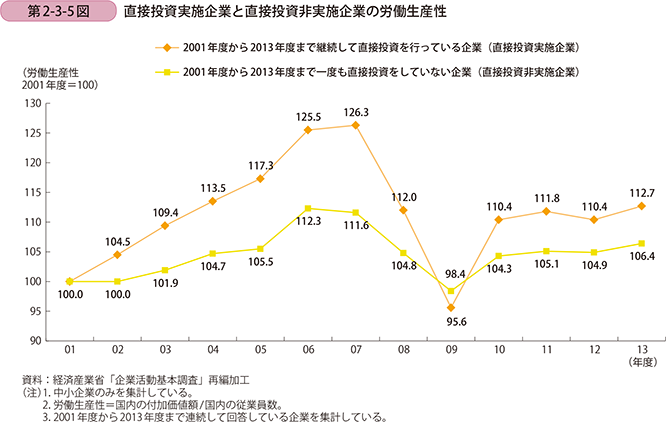

次に、直接投資と労働生産性の関係を見たものが第2-3-5図である。2001年度から2013年度までの直接投資の状況について継続的に回答している中小企業のうち、2001年度から2013年度まで継続して輸出を行っている企業(以下、「直接投資実施企業」という。)と、2001年度から2013年度まで一度も直接投資をしていない企業(以下、「直接投資非実施企業」という。)のそれぞれの労働生産性の推移を、2001年を100として指数で示したものである。輸出と同様に、2001年度から2013年度を通して直接投資非実施企業の労働生産性はあまり変化していない。他方で、直接投資実施企業は、2001年の直接投資により労働生産性が上昇していき、リーマン・ショックの影響により、2009年の労働生産性は直接投資非実施企業の労働生産性よりも下回ったものの、その後回復し直接投資非実施企業よりも高水準で推移している。

以上の結果は、海外展開投資が労働生産性を向上させたのか、それとも労働生産性が高い企業が海外展開投資を行っているのかといった因果関係を明らかにするものではないが、少なくとも、海外展開投資と労働生産性の向上について、相関関係があるものと考えられるであろう。

■海外展開投資と国内従業者数の関係

ここまで、海外展開投資による効果について見てきたが、海外展開投資を行うことは企業の雇用にどのような影響があるのだろうか。

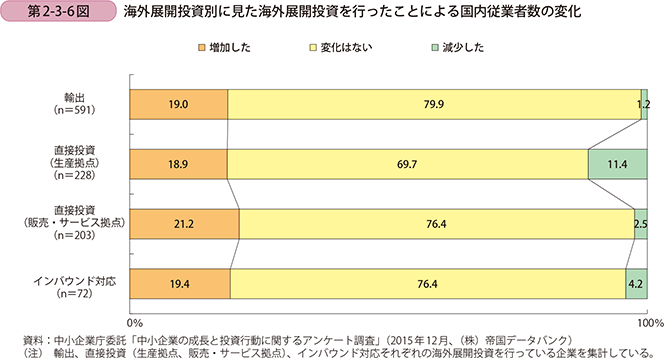

第2-3-6図は、海外展開投資による国内従業者数の変化を海外展開投資の種類別に見たものである。生産拠点を現地に設立する直接投資については、国内従業者数が「減少した」と回答した企業が1割強と、ほかの海外展開投資に比べて「減少した」と回答する企業の割合が高い。しかし、いずれの海外展開投資についても「変化はない」と回答した割合が約7~8割であり、さらに「増加した」と回答した割合が「減少した」と回答した割合よりも高くなっている。

以上の結果より、輸出やインバウンド対応については、海外展開投資を開始することにより新たな取引先を開拓することで販売量・売上が増加し、それに伴い販売量の増加に対応できるように、国内の従業者を新たに雇用していることが考えられる。また、生産拠点を設ける直接投資については、現地に工場等を設けることで、従来国内で生産していた工程を海外へシフトするために、国内の従業者を減少させている状況が考えられる。しかしそれ以上に、直接投資を開始することにより、現地法人の管理、海外市場の情報収集、経営戦略の立案等を行う人員を国内で雇用することや、研究開発型製造といった高付加価値化のビジネスモデルに転換し、そのための専門人材を国内で新たに雇用することで、国内の従業者を増やす企業もまた存在していると推察される。

このように、海外展開投資は国内の雇用を空洞化させるものではなく、むしろ国内雇用を増加させる可能性があると考えられる。

事例2-3-2. 河北ライティングソリューションズ株式会社

海外生産拠点の設立と国内事業の強化によりコスト競争力の強化と高付加価値化を実現させている企業

宮城県石巻市の河北ライティングソリューションズ株式会社(従業員120名、資本金1億円)は、産業用・医療用の電球等を製造する企業である。

同社は1927年に映写用ランプ製造業として創業後、外資系のGTEシルバニア社とフィリップスライティングホールディングB.V.と合弁契約を締結していたが、2006年に合弁契約を解消し、河北ライティングソリューションズ株式会社として独立した。もともと外資系企業であったため、以前からアジア、米国、欧州等に輸出を行っており、海外の売上比率は高かった。大企業に比べてブランド力がないため、ユーザーへブランドを浸透させることが課題と感じている。大企業が対応しないような、ユーザーの要望や不満を拾い、1927年の創業以来80年以上の間で培ったノウハウを活かし、顧客ニーズに柔軟に対応することが同社の強みである。

2008年のリーマン・ショックにより、同社の業績も影響の大きかった半導体分野をはじめとして3割程度落ち込んだことをきっかけに、医療分野・半導体分野に続く不況に負けない新たな柱を作る必要があると感じ、飛行場照明に取り組むことを決断した。しかし、国内で生産していては先行メーカーにコスト面でかなわなかったため、自社製品にコスト競争力を持たせるために、2009年頃から海外生産の検討を開始した。海外へ赴き海外市場の情報を収集するとともに、海外展開に係る事業計画を策定しながら、生産拠点となる国・地域を選定するなど、計画的に海外展開計画を進めていった。2011年にコスト面、親日度等を勘案し、生産拠点をベトナムに決定、2013年4月から現地法人の稼動を開始した。

海外展開投資を行うにあたり、当初はジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)の海外進出支援窓口に相談し、ベトナムでの製造に精通したパートナーを紹介してもらった。そのおかげで、現地法人での主要ポストにつく現地人材も確保し、工場の立ち上げも非常にスムーズに行うことができた。日本本社からは1名のみの駐在であり、残りの約30名は現地での採用となっている。現地人材については勤勉な人が多いため人材育成により現地人材の技能を伸ばし、作業効率を改善させていくこともできるが、雇用してもすぐ辞めてしまうことが多いため、現地人材を定着させるために処遇や環境を今後改善していく必要があると考えている。また、現地の法制度・商慣習が我が国とは異なる部分も多いため、現地でのトラブルは少なくはないが、段階的な指導により徐々に改善してきている。

現地法人の設立により生産拠点を海外に設けることで、生産コストの引き下げることができ、また海外における量産体制の確立により、売上も徐々に拡大し、利益率も向上させることができている。

また、海外生産拠点を構え国内工場の生産を海外にシフトさせ、量産体制を確立することで、日本本社については、今後新しい需要に対応できるように研究開発を強化していくとともに、単価の高い小ロットでの生産もできる体制を整えていく計画である。

同社の今野康正社長は、「国内市場は顧客の奪い合いとなっており、今後我が社が売上を拡大していくためには、輸出、直接投資を行うことで海外の需要を獲得していくことが必要不可欠である。また、現在の主力製品が今後未来永劫続くとは限らないので、国内においても研究開発を強化し、今後の需要に素早く対応できる体制を整えていきたい。そのためにも、研究開発ができる人材、営業ができる人材といった幅広い人材を毎年雇用し、社内の新陳代謝を進めるとともに、人材育成にも力を入れていきたい。」と語っている。