第1章 地域活性化への具体的取組

第2部において、中小企業・小規模事業者が、中長期的な経済・社会構造の変化1に直面しながらも、イノベーションや販路開拓への取組、人材の質的・量的な変化に対応した取組を行うことで、力強く活動している様を見てきた。

一方で、第1部第3章では、地域が、それぞれが直面する経済・社会構造の変化によって成長度合いや得意とする産業が変化してきたことを確認し、こうした地域が、それぞれの地域の実情に応じた取組を行うことが必要であることを論じてきた。

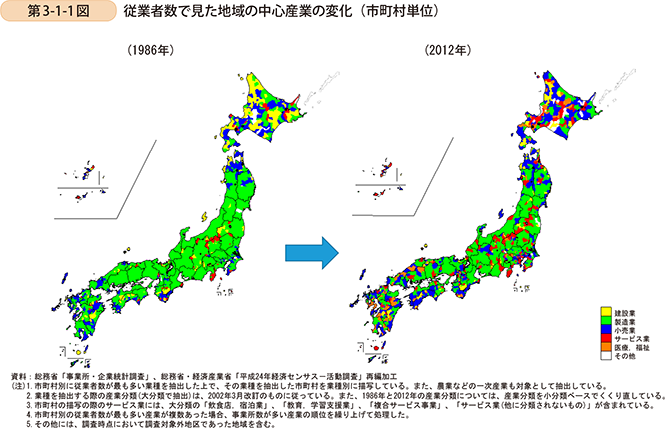

地域が直面する経済・社会構造の変化は、地域の産業構造の変化や人口の変化として現れてきた。第3-1-1図は、市町村2別に従業者数が最も多い業種を抽出した上で、その業種を抽出した市町村を業種別に描写したものである。よって、これは地域の雇用を担う中心産業を描写したものともいえる。これを見ると、1986年時点では、北海道を除く全国のほとんどの市町村において、地域の雇用を担う中心産業が製造業であったことが分かる。しかし、2012年時点では、製造業の従業者数の減少に伴う他業種の浮上や、地域ごとに異なる社会構造の変化により、地域の雇用を支える産業の多様化が進行していることが分かる。

1 地域が直面する中長期的な経済・社会構造の変化の詳細については、第3部第2章を参照されたい。

2 第3部においては、特に断りがある場合を除いて、「市町村」は「特別区を含む全国の市町村」を指す。

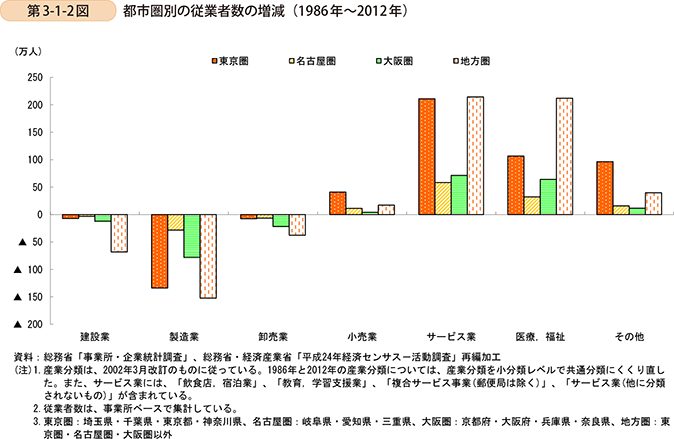

また、都市圏3別に従業者数の増減を見てみると、どの都市圏であっても製造業の従業者は減少し、サービス業、医療,福祉の従業者数は増加していることが分かる(第3-1-2図)。このことからも、地域の雇用を支える産業の多様化が進行していることがうかがえる。

3 第3部においては、「都市圏」を「三大都市圏」と「地方圏」に分けて論じていくこととする。ここでの「三大都市圏」は、東京圏、名古屋圏、大阪圏を指し、「地方圏」は三大都市圏以外を指す。

東京圏:埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県、名古屋圏:岐阜県・愛知県・三重県、

大阪圏:京都府・大阪府・兵庫県・奈良県

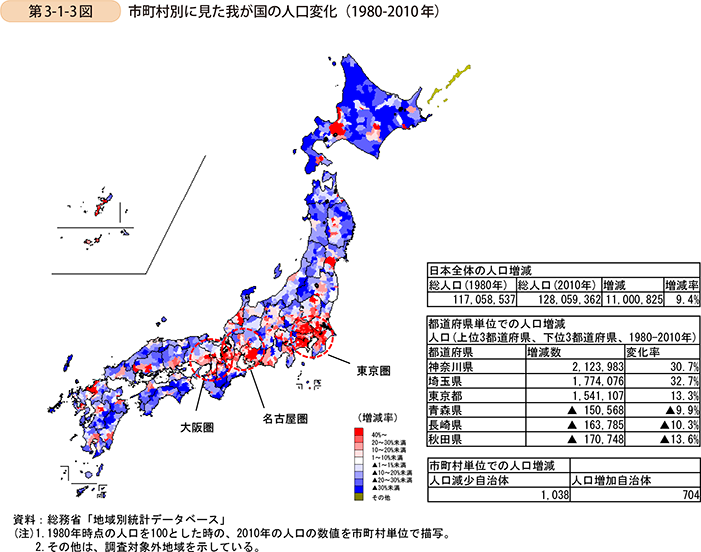

他方で、地域における人口の変化を見てみると、地方、とりわけ中山間地域の多くの市町村では、人口減少に直面していることが分かる(第3-1-3図)。人口減少が進行する地域では、例えば、地域の需要が減退することで、地域の生活必需品(食料品やガソリン等)を提供する小売業事業者が減少することが考えられる。また、小売業事業者が減少することによって、地域において買い物弱者が増えるなど、地域住民の生活にも大きな影響を与える可能性がある。

こうした経済・社会構造の変化に直面する地域に存立する中小企業・小規模事業者が持続的に発展していくためには、例えば地域固有の生産要素(=「地域資源4」)を活用した地域経済の活性化に向けた取組や、地域の需要を支える地域住民が生き生きと暮らしていくための取組等、地域活性化への多様な取組が求められている。

本章では、上記の認識の下、地域の実情に応じた多様な主体による地域活性化への取組を紹介するとともに、アンケート結果(「地域活性化への取組に関する調査5」、「地域中小企業への支援に関する調査6」、「地域金融機関の中小企業への支援の実態に関する調査7」、「あなたと地域の関わりに関する調査8」)等に基づき、地域活性化への取組に求められる視点について論じていく。

4 ここでいう「地域資源」とは、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下、「地域資源法」という。)」における都道府県が指定した「地域産業資源(地域の特産物として認識されている「農林水産物、鉱工業品、観光資源」)」だけでなく、地域にある自然資源、人的資源、歴史など、地域に存在するありとあらゆるものを指す。また、第3部においては、特に断りがない限り、「地域資源」とは「地域に存在するありとあらゆる資源のこと」を指す。なお、市区町村の積極的関与の法定等の内容が記載された「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案(平成27年3月10日閣議決定)」が、第189回通常国会に提出されている。詳細はコラム3-1-2を参照。

5 中小企業庁の委託により、ランドブレイン(株)が、平成26年12月に全国の47都道府県及び1,741市町村を対象としたアンケート調査。回収率51.8%。

6 中小企業庁の委託により、ランドブレイン(株)が、平成26年12月に全国の1,671商工会及び514商工会議所を対象としたアンケート調査。回収率38.5%。

7 中小企業庁の委託により、ランドブレイン(株)が、平成26年12月に全国の105地方銀行(第二地方銀行含む)、267信用金庫、及び154信用組合を対象としたアンケート調査。回収率61.8%。

8 中小企業庁の委託により、ランドブレイン(株)が2015年1月に行ったアンケート調査(インターネットによるモニター調査)。人口5万人以下の市町村に居住するモニターを対象に、地域、男女別、年齢別に均等になるように抽出し、本アンケートへの回答者への回答者とした(3,000名)。

第1節 地域資源の活用による地域経済の活性化

1 広く市場を意識した地域資源の活用

地域における経済・社会構造の変化に対応し、地域経済の活性化を図るためには、地域経済を担う中小企業・小規模事業者による地域の強みを活かした取組が必要であるといえる。そのためには、地域の強みであり差別化の武器ともなる地域資源を積極的に活用することが重要であると考えられる。

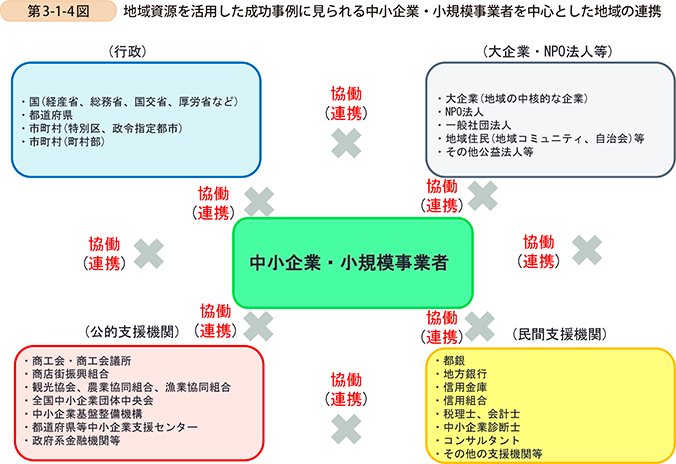

これまで、日本全国のあらゆる地域において、地域経済の担い手である中小企業・小規模事業者が、地域資源を活用した特産品等の開発を行ってきた。成功していると考えられる地域資源活用事例を見てみると、〔1〕地域において多様な主体による面的な取組が行われている(第3-1-4図)、〔2〕広く市場を意識した取組が行われているという、二つの特徴を見いだすことができた9。

以下では、地域経済の活性化の切り札ともいえる地域資源の活用について、とりわけ、地域の面的なつながりや広く市場を意識した取組が重要であるという認識の下、地域資源の可能性を最大限に高めるための中小企業・小規模事業者の取組について論じていく。そのため、地域の中小企業・小規模事業者の地域資源活用の際の重要なパートナーであると考えられる市町村と商工会・商工会議所の地域資源活用への取組状況や認識を中心に見ていくことで、地域経済の活性化に資する地域資源の活用に求められる視点を明らかにしていく。

9 中小企業庁委託「平成26年度地域活性化の先進的取組に関する調査」報告書記載の地域資源活用事例においても、面的なつながりを意識した取組や広く市場を意識した取組が多数行われている。

■市町村や商工会・商工会議所による関与

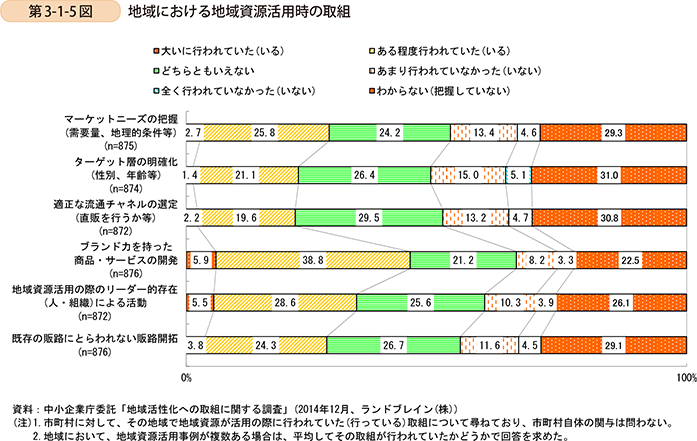

まず、地域における地域資源の活用の際に行われた取組について、市町村の視点から見ていく(第3-1-5図)。これを見ると、市町村は、「ブランド力を持った商品・サービスの開発」、「地域資源活用の際のリーダー的存在(人・組織)による活動」などについては、ある程度取組がなされていると認識していることが分かる。一方で、「ターゲット層の明確化(性別、年齢等)」、「適切な流通チャネルの選定(直販を行うか等)」といったマーティングに関する項目については、あまり取組がなされていないと認識していることが分かる。

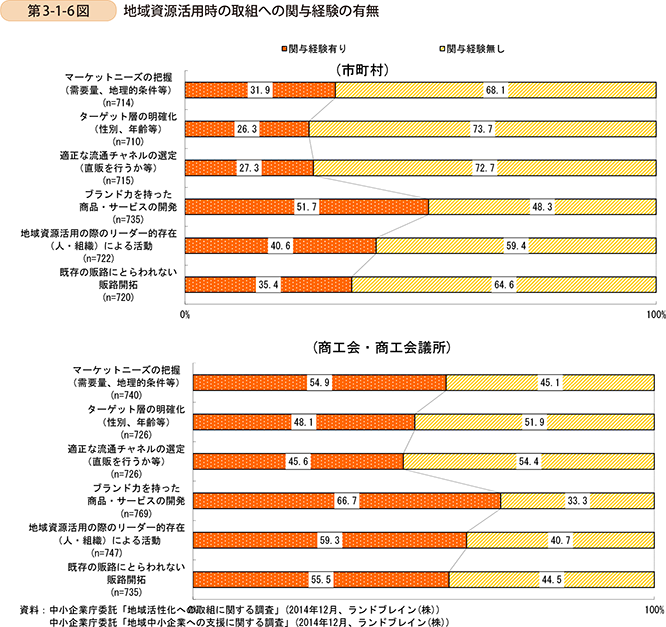

次に、地域における地域資源活用の際に、市町村や商工会・商工会議所がどのような形で関与しているかについて、第3-1-6図から見ていく。これを見ると、市町村よりも商工会・商工会議所の方が全般的に地域資源活用の取組に関与している割合が高いことが分かる。市町村においては、約5割が「ブランド力を持った商品・サービスの開発」に関与した経験があると回答している一方で、「マーケットニーズの把握」(31.9%)、「適正な流通チャネルの選定」(27.3%)、「ターゲット層の明確化」(26.3%)といったマーケティングに関する取組に関与した経験があると回答したのは3割前後の市町村にとどまることが分かった。他方で、商工会・商工会議所においては、6割以上が「ブランド力を持った商品・サービスの開発」に関与した経験があると回答しているのと同時に、「マーケットニーズの把握」(54.9%)、「適正な流通チャネルの選定」(45.6%)、「ターゲット層の明確化」(48.1%)といったマーケティングに関する取組についてもある程度は関与した経験があるということが分かる。

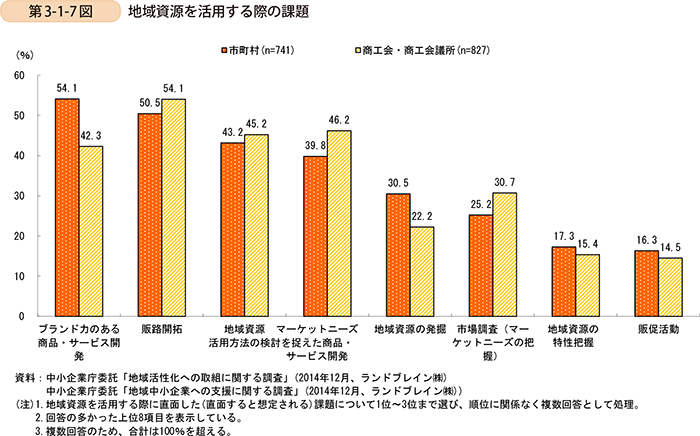

次に、市町村や商工会・商工会議所が地域資源の活用に関する取組を行う中で、どのような課題があると感じているか見てみると、市町村、商工会・商工会議所ともに、「ブランド力のある商品・サービス開発」、「販路開拓」、「地域資源活用方法の検討」、「マーケットニーズを捉えた商品・サービス開発」といった項目が上位に挙げられているが、その認識には若干の違いが見られる(第3-1-7図)。市町村においては、特に地域資源のブランド化に関する取組について課題を感じている一方で、商工会・商工会議所おいては、特にマーケティングに関する取組について課題を感じているというところに違いを見ることができる。

ここまで見てきたように、市町村と商工会・商工会議所は、それぞれの地域での地域資源活用時の取組への関与状況や抱える課題に違いがあることが分かった。そのなかで、地域によっては市町村と商工会・商工会議所の役割が明確に分かれている場合もあれば、分かれていない場合もあると考えられる。しかし、市町村、商工会・商工会議所ともに地域内外に幅広いネットワークを有しているため、それらのネットワークを有効に活用することにより、地域に不足する取組に長けた人物を巻き込んでいくということも重要な役割の一つであるといえる。これら取組を、市町村や商工会・商工会議所が中心となって、地域内外の様々な主体と連携し、地域資源を活用した取組によって、地域経済の活性化が図られるものと考えられる。

以下では、地域資源を活用した地域の事例を見ていきたい。いずれの事例についても、市町村、商工会・商工会議所、同業の中小企業など多様な主体と連携しながら、地域資源のブランド化や消費者目線に立った商品開発に取り組んでいる事例である。

事例3-1-1. 大和高田商工会議所

地場の綿繊維産業の復活による地域活性化を目指して

中小企業の連携促進支援を展開する商工会議所

奈良県大和高田市(人口:68,458人(平成22年国勢調査))は、奈良県中西部に位置し、中和・葛城地域の中核的な商工業都市である。江戸中期には綿の栽培が本格化し、紡績工場が集積立地したことで、合わせて商業も発展してきたが、繊維産業の衰退に伴って紡績工場が閉鎖され、市の人口も1999年以降は減少が続いている。

このような状況の中、大和高田商工会議所の有志メンバーが集まり、近年の衰退状況下においてもインフラや商店街、官公庁などがしっかりと整備されていることを疑問点とし、本市の発展の歴史について学ぶ機会を作った。「商工業のまち」と言うものの、調べているうちに、江戸期の綿産業が発端であることに改めて気づき、地域経済をけん引してきたシンボルとして「綿畑のある風景」を復活したものである。

まず2007年に、市役所・商工会議所の隣接する農地に綿を植えて「わったーらんど」を開設し、綿の栽培の復活を行った。その上で、まち再発見ツアーや「わたづくりセミナー」を開催して市民に周知を図るとともに、「ものづくりメッセ大和高田」を開催して事業者間の連携を促し、翌年に産業分野を横断する「ものづくりネットワーク」を形成した。そこでは、繊維製品に対する市民ニーズ調査や企業へのインタビュー等を行い、新たに開発すべき商品の抽出を行うとともに、企業からは、OEM・下請けから脱却し、自ら値決めのできるブランドを形成することで繊維産業を復活させたいとの要望が多く寄せられた。

2011年になって、地域住民の綿製品に対するニーズ、企業に対する地域の誇り・技術に対する思い、徐々に増える綿を背景に、綿を使ったベビー衣料品の開発に着手した。それを「ベビー&キッズエキスポ」に出展したところ、多くのバイヤーが感銘を受けて、中には後日、畑や工場まで生産の様子を見に来た。このことを通して、メンバーはより強く、この取組を発展させようと思うようになった。

その後、市立病院の看護師らの協力で衣料品のモニター調査や催しでの展示会、病院が提供する出産記念品としての靴下やスタイの仕入れなど、多面的な協力を受け、その活動から大手百貨店の目にも止まり、京都及び関東の大手百貨店で販売されるに至っている。

衣料品は現在3社で製造・販売されており、5年以内に事業を黒字化することを目標に収益性の向上に向けた取組を行っている。例えば、800kgの綿のうち最終的に製品になるのが159kgに留まることから、種約500kgを薬や肥料として、また、落ち綿として処分していた短い繊維の糸114kgを太い番手の糸に再度紡績しておくるみにするなど、綿を隅々から使い切ることで収益率を向上しようと、市内の事業者に対して提案・調整を進めている。

商工会議所の呼びかけを機に始まった大和木綿の復活に向けたサイクルは、市内の事業者や市民を巻き込みながら回り始め、地域の誇りを編み込みながら形になりつつある。

【事例からの示唆】

■成功要因

この一連の動きは、当時、大和高田商工会議所の副会頭であった酒本氏のリーダーシップによるところが大きい。中小企業と商工会議所が協力して取り組むことの重要性から、一緒に学ぶ場を作り、分野横断的な「ものづくりネットワーク」を形成した。皆で学びながら心を一つに紡いでいくことが、以降のネットワークの強さにもつながっていると考えられる。あわせて、商工会議所内にも「にぎわい大和高田推進課」を設置し、ともに取り組む体制を整えた。綿の生産にあたっては、自らの会社で有志に綿を育ててもらい、綿製品製造業ではない他の会社とともにOBらによる手摘みによる収穫を行っている。軌道に乗るまでは、人件費や研究開発費の負担が大きいが、ボランティア的に参加する市民・事業者と商工会議所が、少しずつ負担をする形で、連携して分担しているのが印象的である。

■地域資源の活用

-地域資源のブランド化による地域産業の振興-

まずは、地域資源の掘り起こしと地域への波及を狙っていく際には、市町村や商工会・商工会議所・市民活動支援センターなどといった地域において幅広いネットワークを有する組織が、各事業者の有する技術と考えを十分に把握することが重要といえる。ただしその際には、当該組織が主体的に取り組んで継続させていく事業ではなく、関係する各事業者が儲けながら続けていくという認識を共有することが非常に重要である。また、全体のストーリーやネットワークを総合的に描き、先導していく奇特なリーダーの存在により、取組は起り、加速度的に発展していくと考えられる。

「うまくいったらいいね」という考えではなく、「事業なのだ」という認識の下で、いかに販路を獲得して生産体制も整えるかを考えながら、積極的な営業・提案をしていくことが重要である。

■今後の課題

地場産業であっても、OEM・下請け業態のみでの経営から脱却し、付加価値の高い製品を製造して自ら販売に乗り出すことで、利益率が向上するだけではなく、事業者の誇りや、やりがいづくりにもつながっている。ただし、常にコスト削減、資源のさらなる有効活用、付加価値の向上に意識して、改善に取り組むことが重要である。

事例3-1-2. 北海道富良野市(富良野オムカレー推進協議会)

地域資源を活用した新しい食文化の創造による地域飲食店の活性化

北海道富良野市(人口:23,244人(2015年2月末)、面積600.97km2)は、北海道のほぼ中心に位置し、基幹産業は農業と観光で、ラベンダー・丘陵地等の景観やスキー、昭和50年代後半に放送が始まったドラマ「北の国から」の影響もあり、2002年のピーク時は年間約250万人の観光客が訪れていたが、近年ではその影響も薄れ、これに続く観光資源の開発が課題になっている。

こうした問題意識のもと、2002年に富良野市役所職員であり、現在は富良野オムカレー推進協議会(以下、「協議会」という。)の事務局長でもある松野健吾氏ら若手職員が日常の職務ではなく市民活動の一環として、基幹産業である農業と観光を結びつけるキーワードの「食」に着眼し、「食のトライアングル(農・商・消)研究会」(以下、「研究会」という。)を発足させた。研究会での議論の結果、富良野地域の農畜産物を十分に活かすことができる「カレー」をご当地グルメとして売り込むことになった。「まるごと富良野を華麗(カレー)に食べよう!」をキャッチコピーに、カレーを提供している市内の飲食店に呼びかけ、「ふらのカレンジャーズ」(以下、「カレンジャーズ」という。)と称して、カレーパーティーやスタンプラリーなどの各種イベントを開催し、カレーによるまちおこしに取り組んだ。盛り上がりを見せたカレーのまちおこしだったが、2005年頃には陰りが見え始めた。その原因には、他地域との差別化の難しさや、研究会とカレンジャーズ間の地産地消に対する意識のズレなどが挙げられる。

こうした状況を打開するため、市外から観光情報誌の編集長やホテルの料理長を招き、カレーによるまちおこしの方向性を検討した結果、2006年にオムライスとカレーを組み合わせた「オムカレー」が誕生した。過去の反省を活かして、地元食材と提供スタイルにこだわるなど「6か条ルール」を定め、食による地域ブランド化を目指すこととした。オムカレー誕生時は市内飲食店8店舗で提供が始まり、開始直後に観光情報誌で大きく特集されたことで、最初のゴールデンウィークには観光客らで各店舗に行列ができるほどであった。国内有数の観光地の強みを活かし、現在では提供店舗は12店舗まで広がり、オムカレーの販売は2010年をピークにほぼ横ばいで推移している。

オムカレー誕生から3年が経過した2009年に提供店主体による協議会を設立した。協議会を立ち上げたことにより、提供店が協議会の活動に必要な資金を負担することで財源を確保できるようになったため、オムカレーをPRするための活動の幅が広がるなど組織的な活動が可能となった。この背景には、協議会設立当初から行政などの補助金等に頼ることなく独自の財源を確保していることが挙げられる。協議会活動の資金を捻出するために提供店の年会費のほか「6か条ルール」の中で、「オムカレーにランチ旗を立てる」ことを盛り込んでおり、協議会は提供店に対してランチ旗を販売し、販売益を協議会活動費として捻出している。

協議会の松野事務局長は長期的な目標として「オムカレーが目指すのは、観光客をターゲットにした『ご当地グルメ』だけではない。やがては子供の頃から慣れ親しんだ地域の味として、富良野の美しい風景とともに、人々の記憶の中に残り続ける『食文化』になることである。」と抱負を述べている。

【事例からの示唆】

■成功要因

地域おこしを行うには、地域にある様々な資源を見つめ直し、それらを活用できる商品開発を行うことが極めて重要である。またそうした商品は地元の住民に愛されてこそ対外的に発信できるものであり、地域の様々な主体を巻き込むことが必要となる。

本事例では、当初開発したカレーでは商品独自性や統一したブランドを維持することが難しくなったことを受け、その反省を踏まえて、外部の支援を活用しながら新たな商品開発を行う、PDCAサイクルを実践した点が成功要因として挙げられる。また、地元の飲食店が大きなリスクを伴わずにオムカレーを提供できる仕組みを構築したことも大きく、オムカレーが開発されてから3年間は、実績や成果が見えるまでは協議会を立ち上げず、必要最小限の資金で情報発信・PRに努め、認知度を高めていった点が特徴的であるといえる。

■地域資源の活用

-地域資源のブランド化による地域飲食店の活性化-

地域資源を活かして特産品を開発し、他の地域に負けないブランドを構築するためには、地域内におけるブランドイメージの共有と、ブランドを維持するためのルール作りが必要となる。本事例では地域資源を用いたカレーの商品開発の際の反省も踏まえ、使用する米、たまご、野菜、肉などに富良野産や北海道産を使うことを定め、特産品であるチーズ(バター)もしくはワインを使うことを明記した「6か条ルール」を定めた。こうした最低限のルールを定めつつ、提供店同士が切磋琢磨してよりよい商品をつくり上げていくことができる環境づくりは極めて重要である。

またこうした取組を対外的に発信するための中間支援的な役割を果たす人や組織が必要であり、それらを支える財源の確保が重要である。本事例のように、個別の店舗の視点ではなく第三者的な視点から情報を発信することができる行政職員が中心となった協議会がPRを担い、提供店が活動に必要な資金を負担することで、財源を確保できるようになり、オムカレーをPRするための活動の幅も広がるなど組織的な活動が展開できるように工夫することが求められる。

■今後の課題

現在、12店舗がオムカレーを提供しており、今後提供店が増加する見込みではあるが、その際のブランドイメージの維持方法に関しては課題が残る。こうした点について、協議会では「将来的には他地域に比べ多くの店舗でオムカレーがメニュー化され、観光客のほか地域住民も飲食店や家庭の食卓で当たり前のようにオムカレーを食べるような文化を醸成することが重要である。」と考えている。

事例3-1-3. 有限会社はたした

季節に応じた地域資源の活用により特産品のブランド強化に取り組む企業

長崎県南松浦郡新上五島町にある有限会社はたした(従業員4名、資本金300万円)は、五島列島中通島の沿岸で漁獲される新鮮な魚介類を原料とした水産加工品の製造・販売をしている企業である。

同社は飛魚(あご)専門店として、自前の船引き網で飛魚(あご)を漁獲し、五島列島の特産品である焼あご、塩干し、みりん干し等の商品を、手作りとこだわりをモットーに製造販売している。

この特産品の中でも「飛魚(あご)出汁」をさらに広めるために、2011年から2年間で「飛魚(あご)だし茶漬」の新製品開発を行い商品化に成功した。

新製品開発は、五島列島の四季折々で漁獲される地元産の魚も飛魚(あご)に加えて広く消費者に伝えること、旬の魚は大量に獲れるが流通範囲が限られており、値が下がることや一部は利用されずに廃棄されることから、地域資源の有効活用と地域の活性化のために、価格を少しでも引き上げたいという強い思いのもとで進められた。「飛魚(あご)だし茶漬」では、「飛魚(あご)出汁」をベースとしつつ、時期に応じて大量に獲れる魚を混ぜ、ブリ(主に春)、カワハギ(主に初夏)、イサキ(主に夏)、アオリイカ(主に秋)の4種類を開発した。

その思いの実現化には、新上五島町役場の支援もあった。地域資源を活用した新たな特産品の開発等に係る事業を支援する制度(2015年度からは関係機関の制度等と連携した創業支援を進める体系に移行)を活用し、初年度は試作品づくりを行い、次年度は包装・パッケージの検討、商談会への参加による商品紹介を積極的に行った。

各年度の取組の裏には「日々細かいことまで御用聞きをしよう」という町職員の動きもあった。初年度の試作品づくりでは、長崎県水産試験場への協力要請や地元における試作品の試食会をサポートし、次年度では包装・パッケージの検討の際に長崎県産業振興財団の企業インストラクター派遣の活用によりデザイナーを引き合わせるなど、関係機関の制度もうまく組み合わせる細やかなサポートも後押しした。

新製品の「飛魚(あご)だし茶漬」は、主力商品となる焼あご、塩干し、みりん干し等の商品とともにギフト商品として、福岡空港をはじめとする九州地方を中心とする物産展やネットでの販売を行っている。飛魚(あご)の漁獲は四季や天候により波があることから、その平準化を図るための商品としての役割も担っている。

同社の畑下直(はたしたすなお)社長は、「五島列島の旬の切身が入った飛魚(あご)だし茶漬は商品化したばかりで販路拡大に課題があるものの、最近では同商品を求めるリピーターも出てきた。また、主力商品の飛魚(あご)関連商品を広めることにもつながっている。今後は炊き込みご飯など、レパートリーも増やし、五島列島の旬の魚をPRしていきたい。」と語っている。

【事例からの示唆】

■成功要因

これまで培った製造方法による主力商品である焼あご、塩干し、みりん干し等の販売力を高めるための役割として、飛魚(あご)出汁を広めること、そして五島列島の旬の魚を活かすという明確なコンセプト設定を行ったことが成功要因の一つとして挙げられる。また、地域における原材料の市場実態、消費者ニーズの把握を的確に行ったことも成功要因の一つである。さらに、事業者だけで商品開発を行ったのではなく、自治体とも商品開発段階から連携したことも重要なポイントであるといえる。自治体による積極的な関与により、販路開拓に重要な要素でもあるパッケージデザインにかかる支援を受けたことにより、福岡空港など九州を中心に販路を拡大することに成功している。

このような事業者の新製品開発に取り組む姿勢と、「日々細かいことまで御用聞きをしよう」という町職員の活躍、また自治体をはじめとする関係機関の支援制度をうまく組み合わせたことで、比較的短期間に低コストで商品化に結びついたと考えられる。

■地域資源の活用

-消費者ニーズを捉えた商品開発-

農水産物の加工品製造・販売では、主に地域で確保できる原材料の市場実態や消費者ニーズを把握することにより、未利用資源の活用可能性が見いだせる場合がある。

本事例では、旬の魚は大量に獲れるが流通範囲が限られており、値が下がることや一部は利用されずに廃棄されるという地域の原材料の市場実態と、全国的に消費者は各地域の特産品や旬のものを欲しているというニーズを結び付けている。このことにより、新製品が開発されたと同時に、原材料の価格引き上げにも少なからずとも貢献していると考えられる。今まで活用してきた資源を、これまでとは違った視点で活用方法を検討することにより、地域にある資源の価値を最大限にまで引き出すことができたと事例であるといえる。

■今後の課題

地域で十分に活用されていない資源や付加価値をつけられずに放置している資源を、「活用できる資源であると認識する」ためには、常日頃からその資源に触れて、その可能性について意識しておく必要があり、こうした対応がなければ活用して商品化することは難しいと考えられる。

他方で、地方の小規模事業者は、いろいろな発想は持っているものの、日頃のささいな悩み等を専門家に聞くということには慣れていないという場合もある。そのような観点から、本事例でもあるよう自治体職員が小規模事業者に対して「日々細かいことまで御用聞きをしよう」という姿勢を持つことは、今後一層求められるものと考えられる。

事例3-1-4. 勝連漁業協同組合等

地域内の多様な主体の連携による

消費者を意識した「もずく餃子」の開発と流通の展開

勝連地域(旧勝連町)は沖縄県中部に位置し、2005年に旧具志川市、旧石川市、旧与那城町と合併してうるま市(人口:119,314人(平成22年国勢調査))となった。当地域は、勝連半島の中城湾側及び浜比嘉島、津堅島で形成されており、農業や漁業が盛んであるとともに、2000年には「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として勝連城跡が世界遺産に登録されており、観光客が訪れる地域でもある。うるま市全体でみると昭和40年代から人口は増加し続けているが、勝連地域にあっては人口減少が進んでいる。

沖縄で昭和50年代に本格的に養殖が始まったもずくは、全国シェアの9割を占める中、勝連地域は県内シェアのほぼ半数を占めるほどの産地である。しかし近年、豊作が続いたとともに、元来、酢の物以外の食べ方が浸透していないことから消費が広がらないことで安く取引されるようになり、生産しても捨てるといった状況が続き、もずく養殖業者のみならず地域経済は厳しい状況となっていた。

これに対して勝連漁協では、もずくの販売量を増やすために各種団体とも連携しながら商品開発をしてきたが、もずくを用いた新商品を開発すること自体に力点が置かれていたため、新商品を開発してもなかなか販売額を伸ばすことができなった。

そこで、コープおきなわの担当者のアドバイスもあり、県や市をはじめ地域の給食センターや流通事業者など12団体が集まって議論をした。その結果、消費者の健康志向を意識して、もずくの持つヘルシーさを活かし、肉を減らしたヘルシーな「もずく餃子」を開発することになった。もずくのイメージを強めるために、皮にももずくを練り込むこととした。製造した餃子は、地産地消とヘルシーさもあって、販売以外に学校給食でも提供してもらうことになった。また、うるま市内の中高生による舞台「肝高の阿麻和利」と連携してパッケージに盛り込むとともに、売上の一部をその舞台の振興のために寄付する仕組みを構築した。

県庁での記者発表や給食を通しての情報発信等によって地域に幅広く浸透し、以前は1日50パック程度だった売上が、1か月半で36,000パックを売り上げるまでに発展した。

さらに、沖縄の地理特性を活かして海外への販売にも着手した。「肝高の阿麻和利」の地域文化を活かしつつ、海外では定着していない日本ならではの食文化である“焼き餃子”に着目し、試食を通して海外に普及させるとともに、“日本の食”が有する安全性を重視して国産の原材料にこだわっていることをPRした。その際、12団体では海外の販路が十分にはないため、実際に香港、マカオ、シンガポールで20店舗以上の飲食店を経営する「えんグループ」との連携を図ったことで、アジアを中心に海外においても日常的に販売されるようになっている。

【事例からの示唆】

■成功要因

地域の特産品であるもずくの活用に向けて、行政を含めて地域内の多様な団体が集まって議論したこと、さらにその実践に向けて各々が経営資源を補完的に提供しあったことが成功要因として挙げられる。このような場づくりを、行政や中間支援的に関わることができる第三者に求めていく姿勢も重要であるといえる。

特産品の製造・販売にあたっては、生産と流通の両面で専門的知識や経験が必要なため、連携することで新たな挑戦に挑んでいくことが可能となる。特に海外に販売していく際には、新たな販路を開拓して手続き等を整えるには多大な労力とコストを要するため、既存の流通事業者等に販路開拓のサポートをしてもらうことも重要であるといえる。

■地域資源の活用

-消費者目線の商品開発-

特産品開発に際しては、思いつきや他の事例を参考にして試作品が作られることが多いが、実際に購入する消費者のニーズを的確に捉え、買ってもらえる商品を開発していくことが重要であるといえる。特に「餃子」という一般的な食べ物であるために、中高生の舞台や地域の歴史を商品パッケージに盛り込み、PR活動も積極的に展開するなど、商品を購入してもらう動機づけを仕掛けることも重要であるといえる。海外では、日本固有の焼き餃子の調理方法やおいしさを一から伝える必要もあり、外国人の風習や考え方を把握しながら商品を開発し、伝えていくことが重要と考えられる。

■今後の課題

もずく餃子を軸に、多様な農産物を一緒に海外へ輸出することが可能であるため、野菜や日本製中華料理商品などを海外に販売していくとともに、他の国・地域へ販路を拡大していくことも課題である。

事例3-1-5. 株式会社ツアー・ステーション

地域の歴史文化を活用し着地型観光をリードする企業

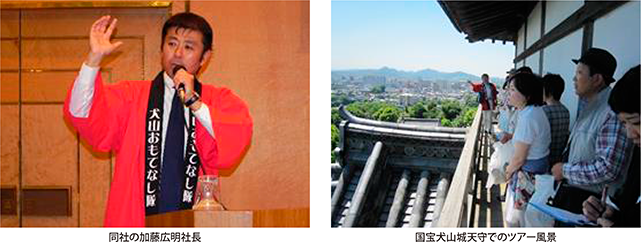

愛知県扶桑町にある株式会社ツアー・ステーション(従業員3名、資本金1,000万円)は、観光・宿泊を企画・コーディネートしている企業であり、犬山城ならびに犬山城下地区において、着地型観光を提供している。着地型観光においては、地域住民が「語り部」となり、旅行者に犬山の歴史や文化を学び体験してもらうのが特徴である。

中小企業地域資源活用促進法に基づく経済産業省の認定を受けるにあたり、犬山市、犬山市観光協会、犬山商工会議所、認定の共同申請者である犬山まちづくり株式会社、そして、犬山城下町の各事業者と連携を図りながら、地域住民の参加を促す視点が重要であるとの認識の下、事業計画を策定した。とりわけ、犬山城下町の地域住民との交流の中から、地域住民の保持する歴史的な知識や、地域住民との長い付き合いの中で得られた生の声の重要性を認識し、地域住民が旅行者に地域の歴史文化を直接話してもらうことを着地型観光の中心的な要素と位置付け、取り組んでいる。

社員によるツアー添乗員「犬山おもてなし隊」が、国宝犬山城が日本で唯一の個人所有の城であった背景や、城下地区が江戸時代に描かれた城下町絵図と同じ町割りの、文字通り「今も昔も城下町」であることなど基本的な要素は共通してガイドしているが、地域住民が「語り部」としてアドリブで地域の歴史文化を観光客に披露している。犬山城、城下地区を間近に見ながら、「犬山おもてなし隊」による歴史文化の情報を吸収し、当地にて生活を営む地域住民との語らい、ふれあいによって情報がさらに豊かなものになる。そして、地域で育まれた、とんぼ玉作り体験、お座敷遊び、うかい見学といった各種メニューを体験することができる。

当初は、自社のCSR(企業の社会的責任)として地域に貢献する観光事業が実施できれば良いと認識して取組を始めたものであるが、地域住民ぐるみで地域の活性化に資することを会社の方針として打ち出したことから、新しいビジネスモデルとしてCSV(社会にとっての価値と企業にとっての価値を両立させる)ということを意識して実施するようになった。ツアー中に飲食店や土産店に立ち寄る場合には、地域に根付いて商売をされてきた店舗を選んで観光客に気持ち良くお金を使ってもらうことによって、犬山おもてなし隊、旅行者、地域住民にとって有益(「三方よし」)が得られるようになった。

以上の取組は、旅行者にも地域住民にも好評で、各年の利用者人数・売上累計は増加傾向で推移している。

同社の加藤社長は、今後、犬山を越えて、東海・北陸・信州にまたがる「山車祭」に着目している。ユネスコ無形文化遺産保護条約登録候補(「山・鉾・屋台行事」)32のうち半分の16行事が中部地方にあり、広域的に一つのテーマ(山車・からくり文化が集積したことが中部にモノづくりメーカーが集積する要因となったことを紹介し、伝統文化と世界のトップメーカーをつなぐ「モノづくりの原点はからくりにあり」という視点)を構築して、各地が連携して着地型観光に取り組めるように、観光庁、公益社団法人日本観光振興協会中部支部と共にネットワーク作りに取り組んでいる。

【事例からの示唆】

■成功要因

着地型観光を旅行業者単独で完結させるのではなく、地域ぐるみで実施することが重要である。旅行業者が手配したガイドが、地域の歴史文化を旅行者に伝えるということにとどまらず、地域住民を巻き込んで地域の各所で歴史文化に晒されることで、旅行者は重層的に犬山のストーリーを学び体験することが可能となった。

旅行者にとっては、地域住民の身近で型通りでない話に接する体験ができ、地域の事業者にとっては、自身の施設や店舗の顧客を招いてもらうことができるようになったことで、旅行業者・旅行者・地域住民すべてにとって有益な仕組みを形成することができた。ここで重要となるのは、地域の歴史文化を情報として提供すれば体験型観光として成功するというわけではなく、地域の歴史文化を旅行者にいかに吸収してもらうかという手段を整えることが重要である。このケースでは、「地域参加型」という要素がその手段となった。

ただし、着地型観光だけでは販路は少なく、集客は困難であるとともに消費単価も低いため、経営的には行き詰ってしまう可能性もある。旅行者や地域住民が着地型観光を体験することで得た満足感により、旅行業者に対する信頼感を醸成し、高額なクルーズ等の発地型観光への引き合いにつなげるという好循環を生むことが重要である。着地型観光と発地型観光はトレードオフの関係で見るのではなく、両者のトータルで観光需要に対するアプローチの強化として捉えることが適切であるといえる。

■地域資源の活用

-ネットワーク作りの重要性-

地域住民を巻き込んで、地域ぐるみで地域の歴史文化を旅行者に提供するためには、地域との積極的な連携が必要であり、それを担保する日頃からの交流・付き合いが不可欠である。城下町のまちづくり会合や活動に出席し、旅行者をおもてなしする「仲間」意識を高めることを通して構築するネットワークが地域ぐるみで地域を活性化するための社会的な基盤となった。

また、このネットワークを犬山地域にとどめず、「山車・からくり」文化が集積している、中部(東海・北陸・信州)にまたがる広域圏に拡大させ、各地の「山車祭」をローカル列車で巡る「山車・からくり街道」構想も企図している。同時に、着地型観光に取り組む事業者や有識者が参集できる先進事例報告会の開催にも尽力してきた。このように、情報や人的なネットワークの強化により、着地型観光という事業にとっての魅力を高めるとともに、新たな観光資源の掘り起こしや、広域的な人的資源の有効活用につながっていくといえる。

■今後の課題

犬山城を訪れる観光客数が徐々に増えており、2014年に年間50万人を突破した。「犬山おもてなし隊」の利用者も引き続き増加していくことが予想されるが、観光客の増加に伴い懸念されるごみ処理などの課題は、地域ぐるみで解決することが求められる。また、着地型観光で蓄積された人的なネットワークで景観の維持に対処していく必要がある。さらに、現在は60代の女性がメインの顧客層であるが、「山車祭」のように若者が参加しやすいツアーも企画していくことが求められる。

ここまで、地域の多様な主体が連携し、地域において一定の成果を上げている事例を見てきた。ここで、地域資源のブランド化に向けた取組の一つとして活用が期待される「地域団体商標制度」について紹介したい。

コラム3-1-1

地域団体商標制度

地域団体商標制度とは、地域の名称と商品(サービス)の名称等からなる商標について、地域に根ざした団体がその構成員に使用させる商標であって、広く知られている場合、「地域団体商標」として商標登録を受けることができる制度である。地域のブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的とし、2006年4月に同制度が導入された。この制度には、日本全国で商標の使用を独占できる、他人による商標の使用を排除できる、半永久的に権利を更新することができるなどのメリットがあり、地域ブランドの展開を支援する制度である。

制度導入以降、全国各地の組合により1,000件を超える出願があり、そのうち570件以上の特産品等が登録されている(2015年2月末日現在)。これまでは、農業協同組合や漁業協同組合など、事業協同組合等の特別の法律により設立された組合及びそれに相当する外国の法人に限られていたが、2014年8月1日には登録主体が拡充され、商工会・商工会議所、NPO法人並びにこれらに相当する外国の法人も出願が可能となった。

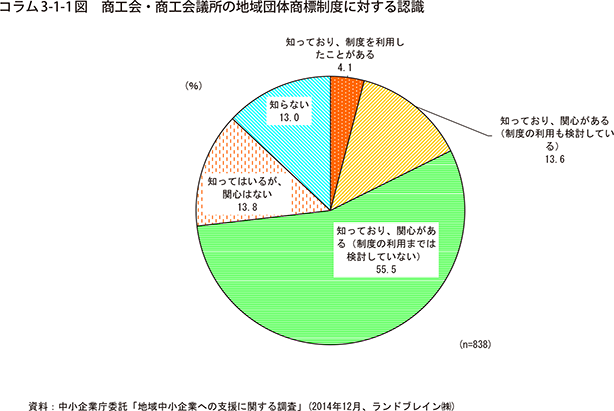

コラム3-1-1図は、商工会・商工会議所に対して「地域団体商標制度」の認知度について尋ねたものである。これを見ると、「知っており、制度を利用したことがある」と回答した団体は4.1%に留まったものの、「知っており、関心がある」と回答した団体は69.1%であった。制度改正により、商工会・商工会議所も地域団体商標を出願できるようになったため、今後、地域のブランド化に際して制度利用が更に進行するものと推察される。

■成功した地域資源活用事例に見る地域資源の特徴

我が国は、世界的に見ても四季の変化に富んでいると同時に、地理的にも起伏に富んだ国であるといえる。そのため、これらの条件が複雑に重なり合うことで、我が国における地域の多様性が生まれていると考えられる。例えば、北海道と沖縄県では獲れる魚の種類が違ったり、見られる景色も違ったりするということである。しかし、それらの魚や景色といった地域資源は、地域にとっては普段から食べている魚、あるいは見慣れた景色であるが故に、たとえそれらの地域資源が、他地域との差別化を図ることのできる可能性を秘めた地域資源であったとしても、その地域資源の持つ本当の価値に気づくことができない場合もある。地域資源の可能性を最大限に引き出すためにも、地域に当たり前のように存在する資源であっても、他地域の資源と比較することにより、自分の地域にある資源の持つ特異性に気づき、地域資源の本当の価値を再認識した上で、商品差別化のためのマーケティングや商品開発を行っていくということが重要であるといえる。

以下では、市町村が関与したことのある最も成功した地域資源活用事例において活用された地域資源の特徴について、「継続的活用の可能性」と「地域住民の認識」という二つの観点から考察していきたい。

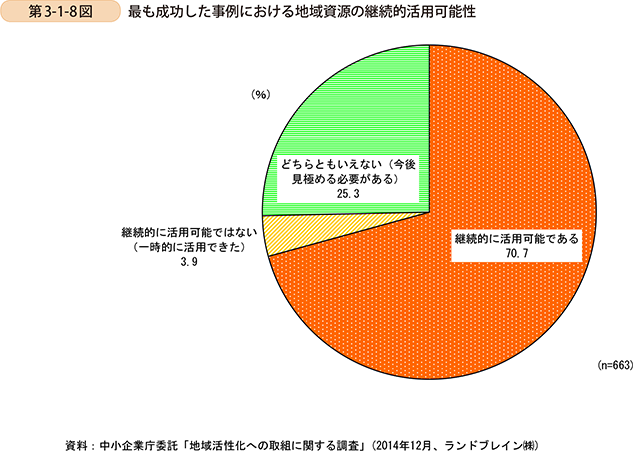

第3-1-8図は、市町村が関与した最も成功したと思われる地域資源活用事例において、活用された地域資源が継続的に活用できる資源であるかどうかについて見たものである。これを見ると、「継続的に活用可能である」と回答した市町村が70.7%である一方で、「継続的に活用可能ではない」と回答した市町村は、僅か3.9%であることが分かった。地域資源を活用した商品・サービスの開発において成功を収める(売上拡大、地域資源のブランド化等)ためには、ある程度時間がかかるものと考えられる。消費者(購入者)の声や市場の需要の変化にも対応するためには、商品・サービスの見直しも時として必要であり、地域資源を活用した商品・サービスを開発する際には、こうした観点で活用する資源を選定することも重要であるといえる。

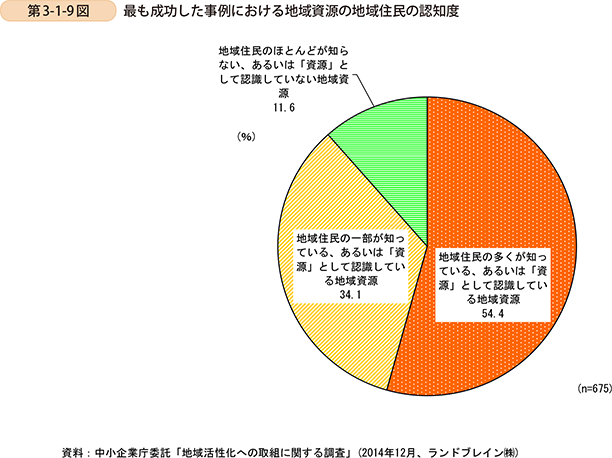

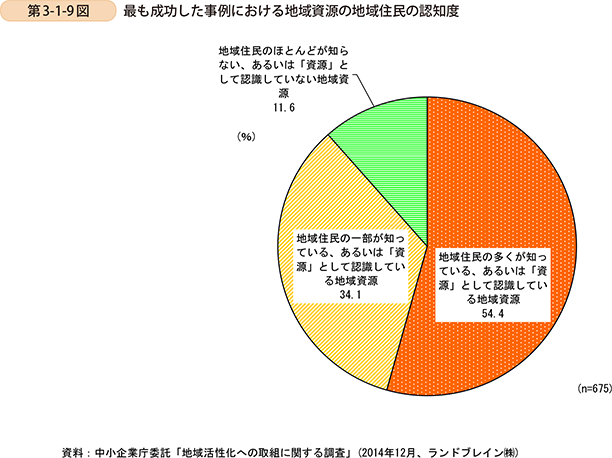

次に、市町村が関与した最も成功したと思われる地域資源活用事例において、活用された資源の地域住民による認知度がどの程度であるか、第3-1-9図から見てみよう。「地域住民の多くが知っている、あるいは『資源』として認識している地域資源」と回答した市町村が約5割である一方で、「地域住民のほとんどが知らない、あるいは『資源』として認識していない地域資源」と回答した市町村が、約1割であることが分かる。このことから、地域において必ずしも知られていない、あるいは「資源」として認識されていないような資源であっても、市場の需要を的確に把握し、それらを商品・サービスの開発や販路開拓にしっかり活かしてしていくことで、大きな成功を収めることも可能であるといえる。

ここまで、地域において必ずしも知られていない、あるいは「資源」として認識されていない資源が、活用方法によっては大きな成功を収める可能性を秘めていることを確認したが、以下ではそのような資源の活用可能性について検討していく。

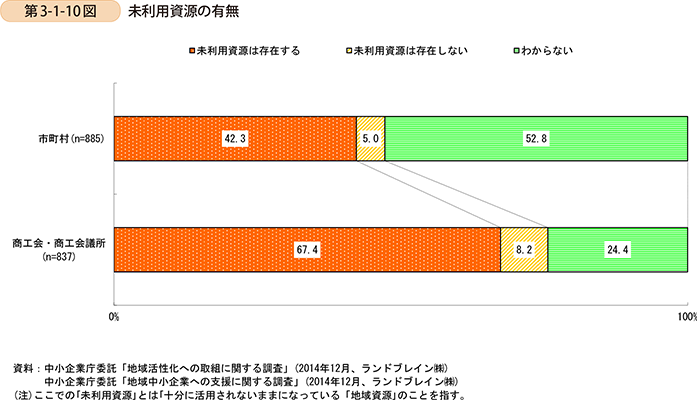

まず、第3-1-10図から、市町村、商工会・商工会議所の認識による、地域における未利用資源10の有無を見ていく。これを見ると、市町村においては、「未利用資源は存在する」と回答した市町村が約4割、「わからない」と回答した市町村が約5割となっている。他方で、商工会・商工会議所においては、「未利用資源は存在する」と回答した団体が約7割、「わからない」と回答した団体が2割強となっていることが分かる。このことから、地域には少なからず未利用資源は存在し、今後、それらの未利用資源の価値をしっかり磨いていくことで、他地域との差別化を生み出すことができる資源となり得るといえる。

他方で、市町村、商工会・商工会議所の地域資源活用時の関与経験の有無からも見たように、「マーケットに対してどのように売っていくか、売れる商品づくりをどのように行っていくか」ということを、より意識している商工会・商工会議所が、未利用資源の存在をより強く意識していることから、未利用資源を活用した取組を行う上で、商工会・商工会議所は大きな存在感を発揮し得るものと考えられる。

10 ここでいう「未利用資源」とは、「地域において十分に活用されていない地域資源のこと」を指す。

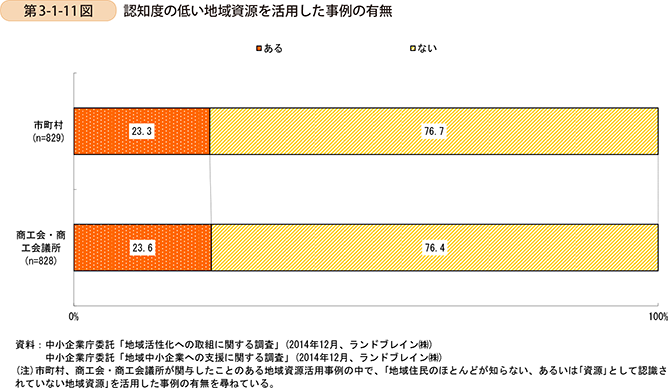

では、こうした地域において十分認識されていない資源は、実際に活用されているのであろうか。市町村、商工会・商工会議所が関与したことのある、認知度の低い地域資源を活用した事例の有無について、第3-1-11図から見ていく。「ある」と回答した市町村、商工会・商工会議所は、それぞれ23.3%、23.6%にとどまっていることが分かる。このことから、地域資源の活用においては、地域における認知度が高く、一つのブランドとして認識されているような資源を活用する傾向があり、地域における認知度の低い資源の活用は一部にとどまっているものと考えられるが、他方で、地域における最も成功した地域資源活用事例の一部においては、地域において必ずしも認知度の高い資源が活用されているとは限らない。そのため、地域における認知度の低い資源の活用の余地は大きく、今後の地域資源の活用の在り方として、このような地域において必ずしも認知度が高くない資源の活用も検討する必要があると考えられる。

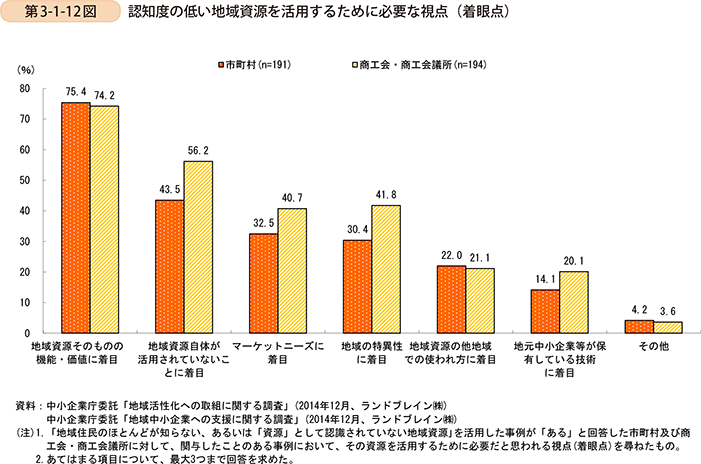

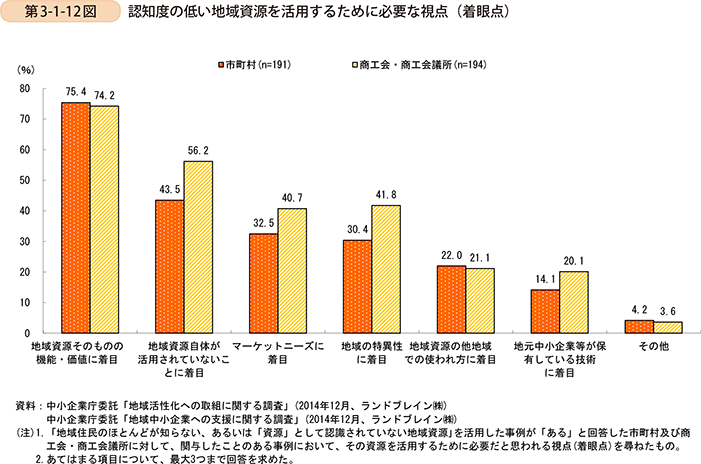

次に、地域において認知度の低い地域資源を活用する際に必要な視点について、第3-1-12図から見ていく。市町村、商工会・商工会議所ともに「地域資源そのものの機能・価値に着目」という回答が最も多くなっている。地域における資源の認知度は低いものの、その資源が本来持つ機能・価値に着目することで、その資源の特異性やこれまでは知らなかった機能・価値に気づくことができるかも知れないとの期待を抱いていることがうかがえる。また、「地域資源自体が活用されていないことに着目」、「地域の特異性に着目」といった項目については、市町村よりも商工会・商工会議所の方が多く回答していることが分かる。これは、商工会・商工会議所が、柔軟な発想により、これまでにない視点で地域資源の価値を見いだし、地域における認知度の低い資源を積極的に活用していこうとする意識を持っていることを示している。

これまで見てきたような、地域においてあまり知られていない、あるいは「資源」として認識されていない資源を活用した事例については、後掲する事例3-1-9を参照されたい。

■市場に近い存在との連携(販路確保に向けた取組)

ここまで、市町村や商工会・商工会議所が、中小企業・小規模事業者の地域資源の活用に際し、それぞれが課題を抱えながらも、ブランド力のある商品の開発や販路開拓に積極的に関与し、一定の成果を上げてきたことを確認した。また、地域には、いまだ十分に活用されていない資源が存在しており、地域資源そのものの機能・価値や、市場の需要を意識することで、それらの資源の本当の価値に気づき、活用方法次第では大きな成功を収めることが可能であることも確認した。

他方で、市町村、商工会・商工会議所、また生産者である中小企業・小規模事業者が、市場の需要を的確に捉えた商品開発や販路開拓を行うことや、地域において十分に活用されていない資源を商品化することは、決して容易ではないと考えられる。そのため、中小企業・小規模事業者が地域資源を活用する際には、課題に応じて市町村や商工会・商工会議所を含む、多様な主体と連携していくことでそれらの課題を克服していくことが重要であるといえる。以下では、地域資源活用の際の課題である、ブランド力のある商品・サービスの開発を含む販路開拓に焦点を当て、課題克服のための連携について論じていく。

中小企業・小規模事業者が地域資源を活用した商品・サービスの販路開拓に課題を抱える場合には、小売事業者等のより市場に近い存在と連携するということが考えられる。こうした小売事業者等と連携することによって、市場の需要を捉えた既存商品の見直しや、新商品の開発ができるものと考えられる。

第189回通常国会に提出されている「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案(平成27年3月10日閣議決定)」では、大企業・中堅企業を含めた小売・ネット事業者や、生産者と小売をつなぐ一般社団法人(観光協会等)・NPO法人等の、市場に近い多様な主体との連携を促すといった「売り方」支援に関する内容についても記載されている。この背景として、これまでの地域資源法が、主に生産者である「作り手」に対する支援が中心であったため、地域資源を活かした新商品を開発したとしても、販路開拓に課題を抱えることで、事業拡大が限定的になるという問題点が浮き彫りとなったことが挙げられる。実際に、地域資源法による認定を受けた事業の9割以上が単社による取組となった結果、販路の開拓・拡大や事業拡大が限定的となった事例も多く見られた。今後、中小企業・小規模事業者が地域資源を活用する際には、このような市場に近い存在と連携していくことにより、市場を意識した販路開拓を実現することができるものと考えられる。

先に挙げた小売事業者のほかにも、市場に近い存在として、地域資源を活用した商品のパッケージなどのデザインを行うデザイナーの存在が考えられる。デザイナーと連携し商品の開発を行うことで、そのパッケージのデザイン性から消費者の目にとまりやすい商品の開発が行われる可能性が高まる。また、地域資源の活用にたけたプロデューサー11と連携することも考えられる。地域資源の活用にたけたプロデューサーは多くの地域資源活用事例に精通しているため、そのようなプロデューサーと連携することにより、商品開発や販路開拓といった取組において常にゴール(売上拡大や地域資源のブランド化等)を意識した取組が行われる可能性が高まる。さらに、生産者と組んで、地域資源を活用した商品開発から最終的な販売まで、総合的に販路開拓を支援する事業者12と連携するということも考えられる。総合的に販路開拓を支援する事業者は、市場に近い存在であると同時に、生産者に近い存在であり、両者の架け橋となり得る存在である。こうした事業者の視点から地域資源の価値を評価することで、ブランド力のある商品・サービスの開発や、市場のニーズを捉えた販売戦略の立案が可能となり、結果として販路の拡大が実現されるものと考えられる。

総合的な販路開拓を支援する事業者には、取扱う商品・サービスの観点から2つのタイプに分類することができると考えられる。一つは、日本全国の地域資源を活用した商品・サービスを取り扱う事業者である。このタイプの事業者は、日本全国にある地域資源を活用した商品・サービスを全国的な視野で見ることによって、同じような商品であっても、本当に売れる商品かどうか見極めることができるものと考えられる。このため、この様な事業者と連携することによって、地域資源を活用した商品・サービスの全国的な位置付けを知ることができ、地域資源を活用する中小企業・小規模事業者が、その事業者からの商品開発に向けた助言を受けることによって、地域資源を活用した商品・サービスの価値向上やブランド力の強化に向けた取組につながるものと考えられる。

もう一つは、地域資源の活用に向けた新たな担い手として注目される「地域の商社機能」を有する組織(以下、「地域商社」という。)である。地域の商社機能とは、全国ではなく、地域に密着して、地域資源の発掘、地域資源の活用法検討、市場調査、商品開発、販路開拓(商談・ビジネスマッチング)、販売促進活動、販売、メーカーへの販売情報の提供など、地域の生産者の活動を全面的にサポートするとともに、全国(海外)へ積極的に地域の商品(特産品等)を売り込んでいく取組または機能である。

地域商社は、地域密着の活動を展開し、地域資源の発掘から販路開拓、販売まで、地域資源の活用に際して幅広く関与できるため、常に、売上拡大や地域資源のブランド化といったゴールを強く意識した取組を行っているところに特徴がある。また、生産者は市場と直接的なつながりを持ちにくいが、市場と近い位置にいる地域商社は、生産者と市場をつなぐ役割を担うことが期待される。

地域商社は、前述した地域資源法の改正による「売り方支援」の一翼を担う存在でもあるため、地域資源のブランド化までを含めた地域資源活用の総合的な支援者としての役割が期待される。以下では、こうした地域の商社機能の現状について見ていく。

第3-1-13図は、地域商社の存在の有無について、市町村の認識から見たものである。これを見ると、「地域商社は存在する」と回答した市町村は2割弱にとどまり、「地域商社は存在しない」(49.2%)や「わからない(把握していない)」(33.6%)が大半を占めていることが分かる。

11 ここいう「プロデューサー」とは、「日本全国の地域資源活用事例に精通しており、地域資源の活用の際に、その取組の中心となって商品開発や販路開拓を行う存在」を指す。

12 ここでの事業者とは、民間の事業者だけではなく、自治体(都道府県及び市町村)や商工会・商工会議所などが主導する公的な組織も含めた概念をいう。

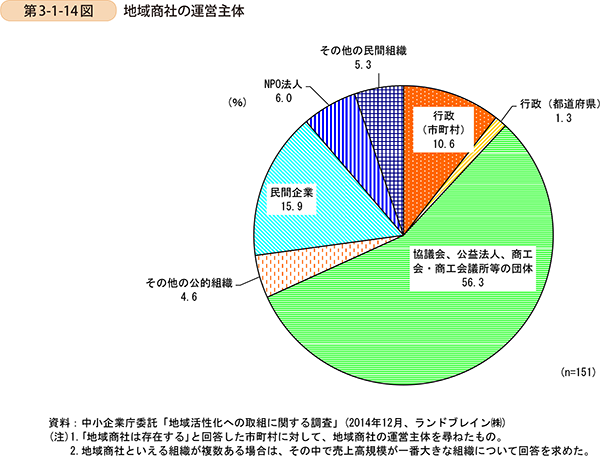

次に、「地域商社は存在する」と回答した市町村に対して、地域商社の担い手について尋ねたところ、「協議会、公益法人、商工会・商工会議所等の団体」が6割強を占めていることが分かった。また、「民間企業」や「行政(市町村)」といった回答もそれぞれ1割程度存在しており、地域に応じて多様な主体が、中小企業・小規模事業者の地域資源を活用した商品・サービスの総合的な販路開拓を支援していることが分かった(第3-1-14図)。

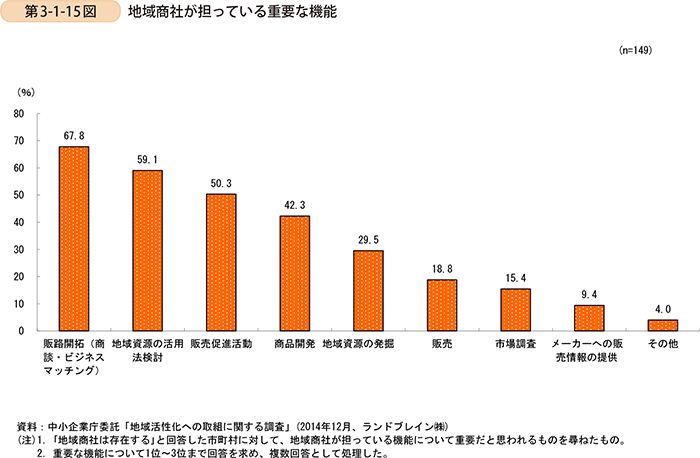

では、こうした地域の商社機能について、市町村は、具体的にどのような機能が重要であると認識しているか見てみると、「販路開拓(商談・ビジネスマッチング)」(67.8%)と回答した市町村が最も多く、市町村は地域の商社機能に対して、特に販路開拓に関する取組について大きな期待を寄せていることが分かる(第3-1-15図)。一方で、「市場調査」(15.4%)に関しては、「販路開拓」や「地域資源の活用法検討」と比べると重要な機能であるという認識を持つ市町村は少ない。このことから、地域において、地域商社が有する市場調査機能を十分に活用されていないことが考えられる。

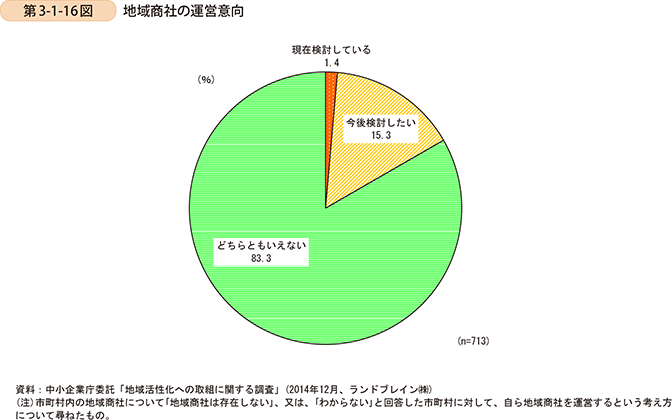

他方で、こうした地域商社が存在しない地域においては、市町村自らが主体となり、地域の商社機能を発揮することによって、中小企業・小規模事業者の地域資源を活用した商品・サービスの総合的な販路開拓を支援することができるものと考えられる。そこで、市町村自らが主体となり、地域の商社機能を担うことについて検討するかどうかについて見てみると、「現在検討している」と回答した市町村が1.4%と、僅かながら存在することが分かった。また、「今後検討したい」と回答した市町村が15.3%となっており、前向きに検討する市町村も少なくないといえる(第3-1-16図)。今後は、こうした取組が広がりを見せ、その地域の商社機能の重要性について、多くの市町村に周知された場合においては、「どちらともいえない」と回答した83.3%の層も検討を始める可能性もあると考えられる。そうした意味において、地域資源の活用の際には、地域密着の活動を行い、販路開拓の総合的な支援を行う地域の商社機能を有する組織の重要性は、今後、ますます高まっていくものと考えられる。

それでは、地域資源を活用した商品・サービスの総合的な販路開拓を支援する事例を見てみよう。まずは、日本全国の地域資源を活用した商品・サービスを取り扱う、総合的な販路開拓を支援する事業者の事例を紹介する。

事例3-1-6. 株式会社生産者直売のれん会

日本全国の食品生産者の総合的な販路開拓を支援する企業

東京都台東区の株式会社生産者直売のれん会(従業員52名、資本金1億円)は、全国各地の食品生産者と消費者の橋渡しをすることを企業理念として、2007年に設立された企業である。当初は卸売業が事業の中心であったが、現在では、商品開発に係るコンサルティングや小売業まで携わり、幅広く食品生産者の販路開拓を支援している。

設立時のビジネスモデルとしては、全国の食品生産者から商品を仕入れ、酒屋を中心とした小売業者に卸す13というシンプルなものであった。そのため、当該事業においては商品の目利き力が問われている。同社は地域の素材を活用した特徴的な商品を生産する、膨大な数の事業者をネット上で見つけ出し、電話や対面によるヒアリングを繰り返すことによって、最終的に商品の取り扱いをする約100社の企業を絞り込んだ。

次いで、卸売業としての事業を展開する中で、食品生産者の生の声を聞き、消費者のニーズを踏まえた商品開発や商品のブランディングを総合的に支援する必要性を感じ、販路開拓に関する多面的なコンサルティングを開始した。特に、地域特産品の魅力を最大限に引き出した商品の開発やブランド化に力を入れており、これまでに、「いわきとまと(福島県いわき市)」、「指宿マンゴー(鹿児島県指宿市)」、「日南みかん(宮崎県日南市)」などの商品の企画開発を支援した実績を持つ。

加えて、「売る」という行為を考えた時に、仕入れた商品を小売業者に託すだけではなく、同社として自ら責任を持ち販路開拓に乗り出す必要性を感じ、卸しという枠を超えて、現在では商店街や駅の売店などに店を出し小売業も営んでいる。その一例として、株式会社八天堂のクリームパンが挙げられる。元々は、広島県三島市に所在する地元のパン屋さんであったが、そのおいしさに惚れ込んだ同社の社員が、全国に販路開拓をすることを目指した。手始めに、東京の商店街の空き店舗を日借りして販売を開始すると、そのおいしさが口コミで広がり行列ができるようになった。そこで、店舗を構えて本格的に販売を開始すると、売上はさらに伸び、結果として、株式会社八天堂の売上額は10倍以上に急成長を遂げた。なお、このようにして小売業としての販路開拓の一端を自ら担う同社であるが、売り方にはこだわりを持っており、地域の物産を売るにあたり、顔の見える販売が大切と考え、ネット販売は原則として行っていない。

最近では、その事業範囲は国内にとどまらず、海外への販路開拓の支援に積極的に取り組んでいる。実際に、2014年にはタイと台湾に拠点を設置し、海外展開への足掛かりを着実に作っている。同社代表取締役社長の黒川氏は、「食品生産者が自ら海外に展開するには、法規制や物流網の確保等といった高いハードルが存在する。また、海外展開には相応の初期投資が必要になるが、事業が軌道に乗るまでの資金を安定して国内事業(もしくは融資)から確保することは難しい。そこで、食品製造を行う中小企業の販路開拓を総合的に支援するニーズは高い。」と語る。

13 卸した商品は、小売業者の店舗の一坪程度の売り場(1坪ショップ)において販売される。同社は、商品を卸す際に粗利を乗せるというビジネスモデルとなっている。ただし、一部フランチャイズという形で、同社が直接小売を行っている場合もある。

【事例からの示唆】

■成功要因

卸売業としては、全国の食品生産者から商品を見いだす目利き力が事業の成功を左右する。食品生産者との電話や面談を通して、商品の味や見た目、その商品の背景にあるストーリー性、加えて、経営者の能力や商品に対する思いを、市場のニーズと照らし合わせて総合的に評価している。同社は、コンサルティング会社出身者が立ち上げた企業であるため、ヒアリング能力にたけているとともに、全国や海外と幅広く販路開拓を支援しているため、グローバルな市場の需要の把握が可能であることを強みとしている。さらに、支援対象とする事業者のニーズを的確に捉えて、企業の目線に立ち、駅の売店などで自ら商品を販売するなど、二人三脚で活動することを大切にしている。その結果として、全国の隠れた地域の魅力を見いだし、グローバルな販路開拓支援を実現している。

■地域資源の活用

-総合的な販路開拓支援への取組-

地域に根ざした企業が全国や海外に販路開拓を行う上で、人材や資金といった経営資源、また、ノウハウ等が十分ではなく、様々な課題が存在する。そのために、同社のような販路開拓支援を行う企業と連携することが重要である。同社においては、「売る」という行為を多面的に見ており、卸売業として販路開拓に携わる中で浮き彫りになった事業者の課題に対して、的確な支援ができるような事業体制を作り上げてきた。具体的には、市場の需要に基づく商品開発やブランディング、さらには、自ら小売業として責任を持って販売にも携わっている。こうした、販路開拓全般に関する、事業者の特性に応じた課題の抽出から課題解決という切れ目のない一連の繰り返しが、支援対象の事業者に好循環を生み出す。

■今後の課題

これまでは販路開拓先として、国内を中心に活動してきたが、今後は海外にも事業範囲を拡大する必要性を感じている。現在は、国ごとの法規制や物流網の確保、現地の事業所の設置といった準備を着実に進めている。今後、地域の食品事業者の国内外への販路開拓を支援することで、幅広い市場の需要に基づいた目利きを行い、地域の魅力のさらなる掘り起こしにつながっていくと考えられる。

さらに、同社は設立当初から、会社組織として収益性を重視する一方で、同社の理念として社会性を大切にしている。地域の隠れた魅力を掘り起こすことは、支援対象の企業のみならず、地域の取引先企業、ひいては、そうした企業の所在する地域の活性化に資する。昨今では、こうした理念を東北復興支援へつなげるために、「希望の環」という活動を開始した。当該活動は、「未来への「希望」を共有できる人々の「環」を広げて復興を目指そう」とうコンセプトに基づき、被災地の食品生産者の積極的な支援や、地元の新聞社と連携した被災地の復興の現状を見てもらうためにパネル展の開催等を行っている。こうした取組を今後も継続して続け、同社の社会性という理念を体現していくことも今後の課題であるといえる。

次に、地域の商社機能を有する中小企業の事例について、2事例紹介する。

事例3-1-7. 株式会社ファーストインターナショナル

地域産業の仕組みを変えた地域商社機能を有する企業

青森県八戸市にある株式会社ファーストインターナショナル(従業員7名、資本金1,000万円)は、1994年に八戸商工会議所の有志が中心となり、地元企業や個人の出資によって設立された地域密着型の貿易商社機能を持った企業である。1994年当時、八戸市は全国屈指の水産都市であったが、水揚げ量は昭和60年代の80万トンをピークに減少に転じ、中心市街地には空き店舗が目立ち始めていた。同時期に八戸港にシンガポール、香港、台湾を結ぶコンテナ定期航路が開設されたことを受け、地域の可能性を広げるために地元産品の輸出入を支援する商社を作ろうと考えたことが設立のきっかけであった。

同社は地元企業や地域住民の支援を受けてできた企業であるため、地域から信頼を得ているだけではなく、八戸市からも応援を受けているため、海外の取引先からも信頼を得ている。しかし、スタートから順風満帆であったわけではなく、会社設立当初は、社員の多くは貿易についてのノウハウを有しておらず、取引先のあてもない状態であった。そこで八戸商工会議所を通じて、東京の大手商社経験者を役員に招聘してノウハウを蓄積するとともに、地道な営業活動を開始し、会社設立約1年後にようやく初めての商談が成立するに至った。

事業が転機を迎えたのは、2002年に実施された、台湾のWTO加盟に伴う、青森りんご輸入枠制限の撤廃であった。会社設立当初から青森の名産であるりんごを海外に輸出することを目指し、生産者と地道に関係性を築いていた。そこで、台湾のWTO加盟をチャンスと捉え、八戸市主催による台湾での商談会などに同行し、りんごの取り扱いをスタートしたところ、台湾国内での需要の急騰に伴い、輸出数量も年々増加していった。

需要の急騰に対応するための新たなりんご仕入先の確保が急務となるなか、八戸市に隣接する南部町において町をあげてりんご農家を支援し、組織化による輸出に向けた取組が始まった。町の農林商工課が事務局となり、各農家に無理のない数量を割り当て、コンテナにまとめて出荷する手法をとった。同社は南部町と台湾の企業の仲介を行い、農家向けに輸出用の選果や、箱のデザイン、船輸送向けの梱包等の指導を行った。

南部町のりんご輸出事業の成功がきっかけとなり、同社には各地から様々な果樹等の海外輸出への協力依頼が来るようになり、現在では八戸港に限らず、東京や神戸などの国際港を利用するなど、より広域的に地域の農産物を海外に輸出する取組を行っている。現在はりんごだけではなく、長芋、水産物などをアジア圏や北米を中心に輸出するほか、北米からは木材、建材、食品、家具、水産品、雑貨など多種目を輸入するまでに事業を拡大している。従業員7名のうち6名は語学に堪能な地元の若者を雇用しており、売上も順調に伸ばしている。

同社の吉田取締役は、「海外輸出のために必要な、販路開拓や輸出手続き等を担う地域に密着した商社の力によって、小さな農家で作られたりんごが海を渡った。地域産業の衰退の打開策として地域密着型商社である当社の役割は、今後益々重要になってくる。」と語る。

【事例からの示唆】

■成功要因

地元の企業や個人からの出資や行政からの応援による地域密着型の商社という企業の形態が、地域内では顔の見える安心感につながるとともに、地域外では信用に結びついており、創業から20年で現在の経営基盤を築くことができた要因の1つであると考えられる。また、地域内外に対する地道な営業活動を展開したことが信用から信頼へと結びついたことも重要な観点であるといえる。さらに、事業を発展させる過程で、極めて重要になる販路及び仕入先の確保において、自助努力のみならず行政による支援を適切に活用したことも事業の発展に寄与したと考えられる。

八戸市や青森県、ジェトロ青森の主催する商談会などの機会を積極的に活用するとともに、隣町の南部町と協力し、町をあげて輸出向けのりんごの供給体制を整えた。特に南部町の事例の場合、同社が輸出に向けて選果方法から、箱のデザインに至るまでアドバイスをしていることから、一般的な商社の果たす商品仲介以上の取組、地域密着型の商社にしかできない役割を果たしたことも特徴的であるといえる。

そして、現在の従業員の構成を見ても、ほとんどが地元の若者であり、域内にある資源の強みを活かした取組により、市場から得た利潤を域内に還元する経営構造になっており、より地域密着型の商社としての信頼が地域において高まっていると考えられる。

■地域資源の活用

-生産者と市場をつなぐ地域商社機能の重要性-

本事例のように地域内外をつなぐ仲介者としての企業は、広く市場を意識した取組により需要を獲得するとともに、域内の企業に対する助言を送る上で極めて重要な役割を果たしていると考えられる。一方で、仲介者としての役割を果たすためには地域に密着していることが重要である。例えば、南部町の取組をきっかけに、山形県のある自治体から地元産のりんごの輸出を行いたい旨の申出が同社へ寄せられて取引を開始したが、1年で終了した。その理由として、台湾での山形県産の認知度が低かったことに加えて、台湾向けの価格設定ができなかったことが挙げられる。その背景には、南部町の時とは異なり、その自治体が地域外の企業である同社からのアドバイスを受け入れる土壌が整っていなかったことも考えられる。この例からは、地域外の商品を取り扱う場合に、輸出に向けて地域と足並みをそろえて商品の展開をすることの難しさが読み取れる。また、こうした場合に各地域に密着した仲介者がいれば、仲介者同士で連携することで、スムーズな取引の展開や地域と連携した商品開発が可能になると考えられる。

■今後の課題

会社設立時に大手商社から人材を招聘したことや行政からの応援が同社の信用に結びついたことからも、地域内でそうした人材の確保が難しい場合には、外部からの支援が非常に重要であり、こうした企業の活動を支援する取組も必要であるといえる。

事例3-1-8. 株式会社MNH

地域資源と課題を「お金」と「雇用」に変える事業を展開

東京都調布市の株式会社MNH(従業員5名、資本金900万円)は、地域課題を解決するリーダー育成の仕組みづくり、商品・サービスづくりを行う企業である。

同社の菅喜嗣現会長が、若い人たちが雇用されるだけではなく、自ら経営者となる社会起業家を育て、彼らが新たな若者を雇用していく新しい社会モデルの創出と波及を目指す企業として、2008年3月に同社を設立した。2010年からは、多摩地域でNPO法人の事務局長であった小澤尚弘氏が加わり、翌年に社長に就任し、地域資源を活用し課題を解決する事業のコーディネートと実践型人材育成を重視したスタイルで、事業活動を展開している。同社では、「地域や日本に貢献したい心を持つ若者に、”地域の資源と課題をお金と雇用に変える筋の良いモデルとノウハウ”をわかりやすく伝えます」というミッションを掲げている。

同社の小澤社長は、「事業の仕組みづくりや売れる商品・サービスづくりをしていく作業は、パズルにピースをはめていく作業に似ており、事業に地域資源や課題などを少しずつはめていって、一つの絵を完成していくような仕事である。地域の課題を解決していくためには、縦軸(商品の製造を担う企業との関係)も重要だが、横軸(地域でのネットワークの構築)も非常に重要である」と言う。特に横軸(地域ネットワーク)の構築の重要性は、自身が多摩地域で、NPO法人の事務局長をしていた際に蓄積されたノウハウでもある。

同社は地域内を商圏としており、事業スキームを設計する際には、必ず地域の企業や団体(福祉作業所等)と連携して、労働力を得るような形で設計していることもあり、輸送コスト等の諸経費を鑑みて、他のエリアには容易には出ていない。また、上記のような様々な企業や団体を結び付けるためには、その事業の関係者全員がハッピーになる(メリットが享受できる)ことや、必ず売れる商品・サービスを企画するということを常に意識して事業を展開している。このような、地域課題の解決に貢献する活動自体が、持続的な事業の仕組み(参入することが困難な市場)を築いており、自社にとっての強みとなっている。また、事業を構成する地域の福祉作業所やNPO法人等、関係者らの雇用創出や工賃アップにつながり、地域への経済的な利益の享受にも貢献している。

小澤社長は、事業展開の際のポイントについて、「地域に根差す商社の位置付けで、2軸の双方について、知恵と工夫でバランス良く構築していくこと重要である」と語る。

【事例からの示唆】

■成功要因

同社は、地域課題解決の基本的な考え方として、縦軸(商品の製造を担う企業との関係)と横軸(地域でのネットワークの構築)を掛け合わせて実施している。地域に根差した商社として、この2軸の双方について、知恵と工夫でバランス良く構築できている点が、成功要因の一つとして挙げられる。また商圏は地域内と限定しており、事業スキーム構築のために、地域労働力の確保やコスト効率化等の面から、敢えて多摩地域内でしか販売しないという点も特徴的である。

2軸を掛け合わせて、様々な企業や団体を結び付けるために、事業の関係者全員がハッピーになるようなスキームを初めに構築し、必ず売れる事業を企画しているという点は、同社のノウハウが最も蓄積されている部分でもある。

■地域資源の活用

-地域資源や地域課題に眠る価値を見いだす-

同社では、地域資源や地域課題を、〔1〕知恵と工夫によりお金と雇用に変えていける若いリーダー(地域の旗振りとなり、諸課題を解決していける人材)育成の仕組みづくり、〔2〕お金と雇用に変える事業(商品・サービス)づくりを推進するビジネス・プランニング事業を行うことにより、製造機能を持たず、企画・販売のみで勝負するビジネスモデルを展開している。地域資源や地域資源が持つ価値に気づくためには、常に地域の情報にアンテナを張り巡らせ、取得情報の中から地域資源の萌芽を発掘し、ストックしておくことが重要である。これを必ず売れる商品として企画するセンスに加え、いかに地域内で売り切るビジネスモデルが組み立てられるかということが鍵となる。

■今後の課題

地方、とりわけ中山間地域においては、地域の旗振り役となり諸課題を解決する人材(若いリーダー)の育成が追い付いていないと考えらえる。地方が今後、本当の意味で振興し、活性化していくためには、地域の諸課題を解決していく人材が必要である。そのため、今後、ますます多様化・深刻化していくと予想される地域課題の解決を担う人材の育成について、行政や支援機関は、一層の支援していくことが重要であるといえる。

コラム3-1-2

中小企業による地域産業資源を活用した

事業活動の促進に関する法律の一部改正の概要

少子高齢化やグローバル競争の激化などの厳しい環境の中で、我が国経済が持続的な成長を遂げるためには、各地域において「強く」、「魅力ある」経済の確立が不可欠であり、そのためには、地域経済の担い手である中小企業・小規模事業者が、「地域の強み」であり「差別化の武器」ともなる「地域資源」を活用した事業活動を活発に展開する必要がある。こうした観点から、2007年に「地域産業資源活用促進法」を制定し、地域資源を活用した中小企業の事業活動を支援した。現在までに、約14,000件の「地域産業資源」(地域の特産物として認識されている「農林水産物、鉱工業品、観光資源」)を都道府県が指定し、これを活用した1,333件(2015年2月2日現在)の中小企業の事業計画を国が認定した。こうした事業のうち、約1割が1億円を超える売上を上げるなど、一定の成果を残している。

こうした実績から、地域資源は全国津々浦々にあり、地域資源を活かしたビジネスをさらに発展させる余地は大きいものの、一方で、認定された事業のうち9割以上が個社の取組にとどまり地域が一丸となった面的な取組に至っていないことや、新商品を開発したものの販路の開拓に課題を抱える事業者が多いなどの問題点も浮き彫りになってきた。

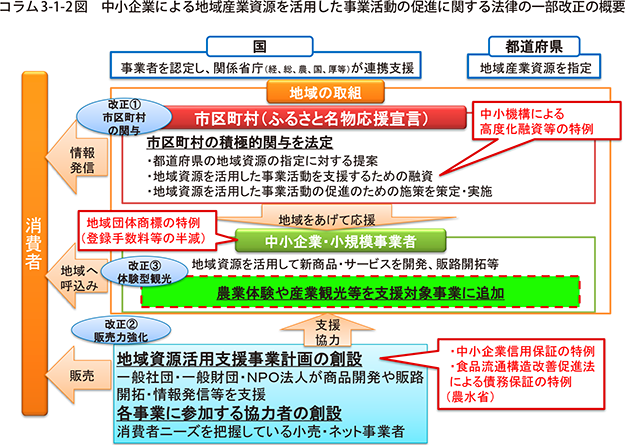

そこで、地域産業資源を活かした「ふるさと名物」をテコに地域活性化を図るために、〔1〕市区町村が「ふるさと名物応援宣言」をするなどの積極的な関与により、地域ぐるみの取組を促進するとともに、〔2〕小売・ネット事業者等との連携や〔3〕体験型観光への支援追加により、消費者嗜好に合った商品開発・販路開拓等を促進することを目的として、地域資源法の一部改正に至った。以下では、これらの目的の趣旨について概説を加える(詳細はコラム3-1-2図を参照)。

〔1〕市区町村の関与

地域に密着し、中小企業・小規模事業者にとって最も身近な市区町村をはじめ、商工会・商工会議所などの地域の多様な関係者が総力戦で「地域ブランド」作りに面的に取り組む体制を整える。

〔2〕販売力強化

域内では当たり前でも、域外の視点から、「その地域ならでは」の地域資源の魅力をとらえ直す必要性から、消費者に近い外部人材の力を借り、消費者嗜好に合わせた商品・サービスの開発・改良や販路開拓を行い、ひいては地域のブランド力の向上につなげていく。

〔3〕体験型観光

これまでは、農林水産物、鉱工業品、観光資源といった地域の特産物を中心に地域産業資源を認定してきたが、果物狩りや工芸体験・工場見学といった農業体験や産業観光等を支援対象事業に追加する。

ここまで市町村、商工会・商工会議所のアンケート結果を中心に、地域資源の活用と課題について分析を行ってきたが、最後に、これらの結果を踏まえて、今後の地域資源の活用の在り方について論じていく。

(1) 地域の資源だけが持つ価値への気づき

地域資源を活用する際には、地域の、その資源だけが持つ価値に気づくことが重要であるといえる。全国どの地域にもある資源であっても、その地域の資源だけが持つ価値があれば、差別化を図ることができ、競争力のある商品・サービスを開発することができる。

重要なことは、その地域資源だけが持つ価値に気づくことができるかどうかということである。地域にとっては当たり前の資源であっても、他の地域では非常に価値のあるものと認識される場合もある。地域資源の持つ本当の価値に気づくためには、これまで、地域資源に与えられてきた価値について、多角的に見つめ直す、または他の地域の資源と比較することが重要であると考えられる。また、その地域の資源だけが持つ価値に気づくために、例えば、地域外の視点からその地域の資源だけが持つ価値について、広い視野で客観的に評価してもらうことも一つの考え方である。地域が、地域外の視点によって、地域資源の価値について客観的な評価を受けることで、地域内の視点では気づくことのできなかった地域資源の本当の価値に気づくことができる可能性がある。地域によっては、地域外の視点からの評価を受け入れる土壌が醸成されていない場合もあると考えられるが、地域資源の本当の価値に気づくためには、地域外の視点からの客観的な評価を受け入れるということも重要な取組の一つであるといえる。これらの取組を行うことで、地域資源の価値が磨かれ、地域資源のブランド化が促進されるものと考えられる。

(2) 広く市場を意識した販路開拓(ブランド力のある商品・サービス開発を含む)

地域資源を活用した商品・サービスを開発する際には、広く市場を意識した販路開拓も重要であるといえる。地域資源を活用する際に、たとえその地域の資源だけが持つ価値に気付いていたとしても、広く市場を意識した商品開発や販路開拓が行われなければ、広く市場に受け入れられる商品・サービスにはなりにくい。他方で、生産者である中小企業・小規模事業者は、必ずしも広く市場を意識した販路開拓を行うことができないため、市場に近い存在である小売事業者と連携する、あるいは、地域資源の発掘から販売まで、総合的な販路開拓を支援する事業者と連携することで、その課題を克服していくことが重要であるといえる。

地域資源の活用においては、地域の中小企業・小規模事業者の取組が主となるが、いずれの取組においても、地域が面的に連携することが重要であるといえる。地域資源を活用した取組に参加する関係者が、互いの強みを活かし、弱みを補完する関係を構築することで、地域の強みである地域資源の本当の価値を引き出すことができる。今後、地域において、地域資源を活用する中小企業・小規模事業者が多様な主体と連携することによって、地域経済の活性化に資する地域資源の活用がなされることが期待される。