2 観光資源の活用に求められる視点

■観光産業を取り巻く環境

ここまで、地域資源を活用した地域経済の活性化への取組について見てきたが、以下では、地域資源の中でも特に観光資源の活用に注目していく。観光は交通機関、旅館・ホテルにとどまらずその周辺産業(例えば飲食店や土産品店)・農業等を巻き込んだ裾野の広い産業であり、また、その観光に伴う消費(以下、「観光消費」という。)は、地域経済に広く波及するため、地域における需要や雇用の創出にとって重要な産業である。

2012年において観光消費がもたらした生産波及効果、付加価値効果、雇用効果はそれぞれ、46.7兆円、23.8兆円、339万人となっており、産出額、GDP、就業者総数に占める割合は、それぞれ5.2%、5.0%、6.2%となっている14。このことからも、地域における観光産業の振興は、中小企業・小規模事業者の振興にもつながるという観点からも積極的に行っていくべき取組であるといえる。以上のような認識の下、以下では国内における観光の現状を概観するとともに、地域経済の活性化に資する観光分野における取組の方向性について論じていく。

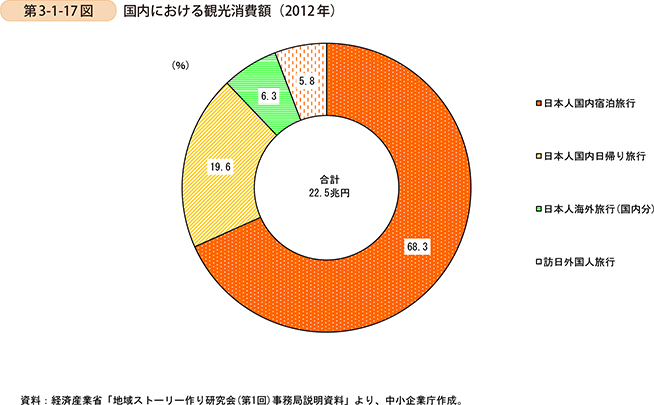

第3-1-17図は、国内における観光消費額と、その内訳を示したものである。これを見ると、2012年における国内における観光消費額は22.5兆円であり、約7割が日本人による国内宿泊旅行によるものであることが分かる。

14 観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究(2014年3月)」を参照。

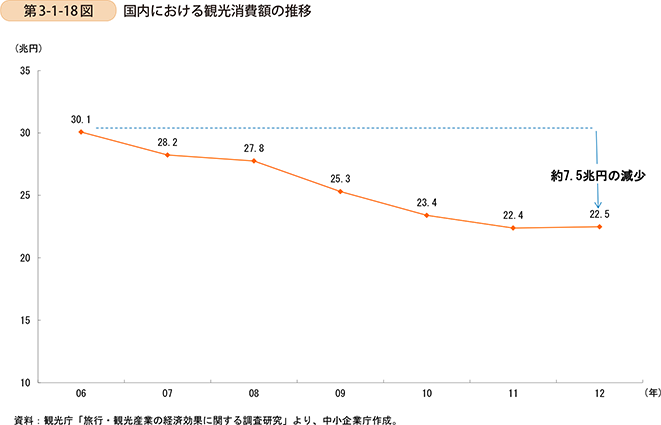

次に、国内における観光消費額の推移を、第3-1-18図により見ていく。国内における観光消費額は減少傾向にあり、2006年から2012年の6年間で約7.5兆円も観光消費額が減少したことが分かる。しかし、足元では下げ止まりの動きも見られ、今後、地域においては、観光消費額を増加させるために多様な取組を行っていくことが求められるといえる。

このように、国内における観光消費額が減少していく中で、国内旅行の質(旅行形態、旅行回数、宿泊数等)にも変化が見られるようになった。

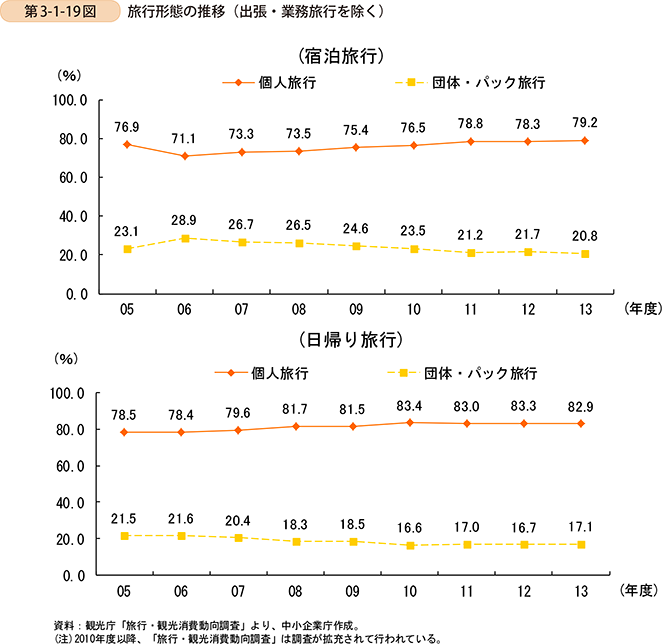

第3-1-19図は、国内旅行における旅行形態の推移を見たものである。これを見ると、宿泊旅行、日帰り旅行ともに個人旅行が増加傾向にあり、団体・パック旅行が減少傾向にあることが分かる。

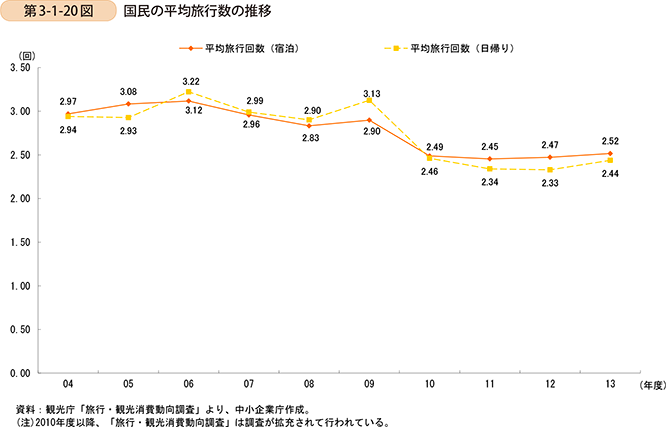

次に、国内における平均旅行回数の推移について、第3-1-20図から見ていく。これを見ると、国内の観光消費額と同様に、宿泊旅行、日帰り旅行ともに減少傾向にあるが、足元ではやや下げ止まりも見られるようになった。

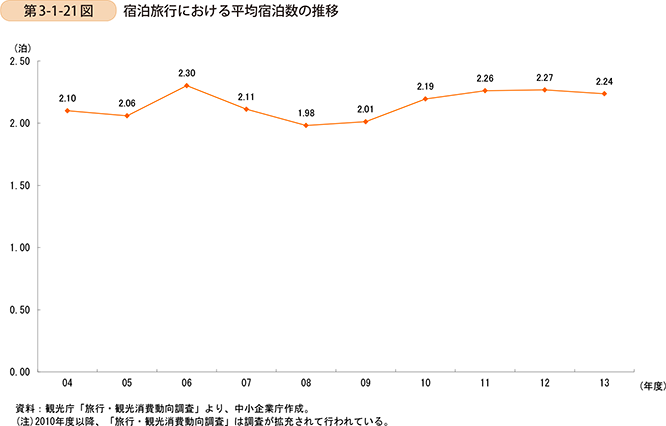

最後に、国内の宿泊旅行における宿泊数の推移について、第3-1-21図から見ていく。これを見ると、統計を確認できる範囲においては、2006年度をピークに減少傾向にあったが、2009年度以降増加に転じ、2013年度においても一定の平均宿泊数を保っていることが分かる。

ここまで見てきたように、国内における観光消費額が減少する中において、国内旅行の質(旅行形態、旅行回数、宿泊数等)にも変化が見られるようになったことを確認した。旅行形態として、個人による旅行が増加傾向にあることから、地域においては、多様化する個人による旅行に関する需要をしっかり捉えた取組を引き続き行っていくことが重要であるといえる。また、旅行回数自体は若干の減少傾向にあるものの、宿泊旅行当たりの宿泊数は一定数を保っていることから、地域においては、地域の魅力を積極的に発信し観光客を呼び込むと同時に、観光客に「その土地にまた訪れたい」と思わせるような取組を行うことで、リピーターを確保していくような取組が必要であるといえる。いずれの取組も、地域の中小企業・小規模事業者や市町村、商工会・商工会議所、観光協会等の組織が単独で行うのではなく、前節で見たような地域の多様な主体が面的に連携した取組を行うことによって、より効果的な取組になるものと考えられる。

■地域における具体的な取組

ここからは、具体的な地域における観光産業の振興への取組について、二つの方向性を論じていく。

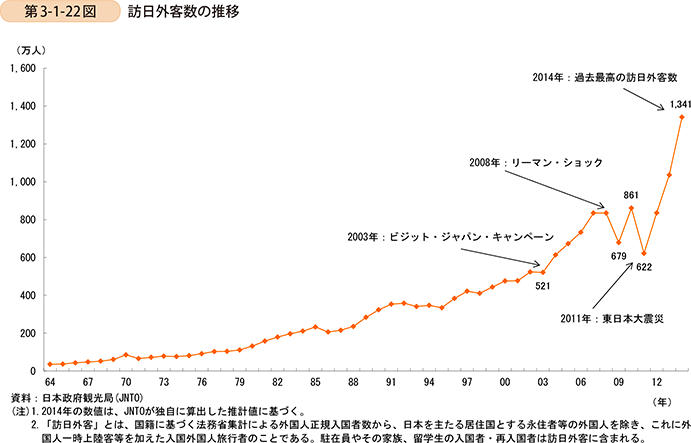

まずは外国人観光客の誘致による観光産業の振興の可能性について論じていく。第3-1-22図は、訪日外客数15の推移を示したものである。これを見ると、近年ではリーマン・ショックの翌年である2009年と、東日本大震災の2011年を除くと、訪日外客数は年々増加しており、観光客増加への取組や円安方向への動き等もあり、2014年の訪日外客数は、訪日外客数が初めて1,000万人を突破した2013年を大きく上回り、過去最高の訪日外客数を更新している。

15 「訪日外客」とは、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者数から、日本を主たる居住国とする永住者等の外国人を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者のことをいう。駐在員やその家族、留学生の入国者・再入国者は訪日外客に含まれる。

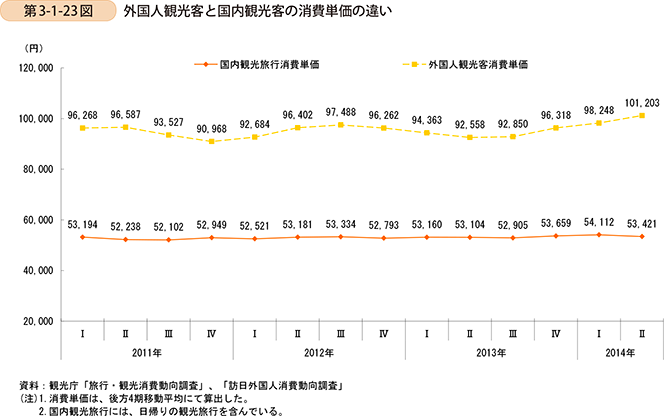

次に、外国人観光客の旅行消費単価の推移を、国内観光客の旅行消費単価との比較で見てみると、国内観光客の旅行消費単価がほぼ横ばいであるのに対し、外国人観光客の旅行消費単価は、2013年4-6月期以降、増加傾向にあることが見て取れる(第3-1-23図)。これには、様々な要因が考えられるが、最近の円安方向への動き等もあり、外国人観光客の消費が喚起されたことも一因であると考えられる。

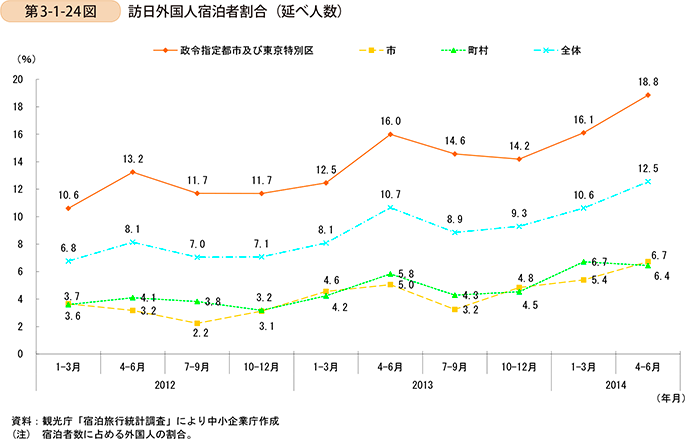

他方で、増加する外国人観光客はどのような地域で宿泊しているか見てみると、2014年4-6月期における政令指定都市及び東京特別区の宿泊者に占める訪日外国人の割合は18.8%となっており、市の6.7%、町村の6.4%と大きな開きがあることが見て取れる(第3-1-24図)。これは、政令指定都市及び東京特別区では、観光地の認知度の高さ、アクセスのし易さ、観光ツアーの多さなどから、市や町村よりも宿泊者数に占める訪日外国人の割合が高いものと考えられる。

ここまで見てきたように、訪日外客数は年々増加しており、また、外国人観光客の購買力は旺盛なことから、地域においてもこのような外国人観光客を積極的に誘致していくことは、地域における観光産業の振興への一つの方向性であるといえる。また、現状、市町村で宿泊する訪日外国人の割合は、政令指定都市や東京特別区で宿泊する訪日外国人の割合より低い水準ではあるが、逆をいえば、外国人観光客が増加している中においては、いまだ知られていない地域の魅力を積極的に発信することによって、市町村にも新たに外国人観光客を呼び込む余地があるともいえる。情報化の進展により、ホームページやSNSを活用することで、どのような地域であっても、地域の魅力を世界中に向けて発信できる時代となった。そういった意味で、今がまさに、「発信すべき地域の魅力は何であるか」を考える絶好の機会であるともいえる。

そのためには、外国人観光客に配慮した取組も必要であると考えられる。例えば、外国語による地域の魅力16の発信(ホームページの外国語対応等)、観光案内所等における外国語での観光地案内、旅館、飲食店、土産品店における外国語対応等が必要であると考えらえる。これらの取組は、言葉の壁を乗り越えていく必要があるため容易ではないが、地域内においては、それら取組の重要性を認識し、外国語が得意な主体も巻き込みながら、増加する訪日外国人に対応していく取組を行っていくことが重要であるといえる。

もう一つの観光産業の振興への取組として、「地域ストーリー作り17」による観光戦略について論じていく。地域ストーリー作りとは、地域資源を「ストーリー」で結ぶことによって、地域が一丸となって旅行者にアプローチするための手法である(第3-1-25図)。

16 訪日外国人は、食文化や温泉、自然・景勝地観光などに興味を抱いており、食文化を中心にエコツーリズムやグリーンツーリズムを行うことで、なにも目立った観光資源がないような地域であっても外国人観光客十分に引き付けることは十分に可能である(2014年版中小企業白書P74-P76を参照)。

17 ここでの「地域ストーリー作り」とは、経済産業省地域経済産業グループが主催している「地域ストーリー作り研究会」で検討が進められている、観光戦略のことをいう。具体的な「地域ストーリー作り」の手法については、研究会報告書を参照されたい。

これまでの観光地域づくりについては、小売業者、飲食店、観光事業者等の地域の中小企業・小規模事業者や、市町村、商工会・商工会議所、観光協会等が個別的・断片的に取組を進めてきたため、観光客から見た地域の印象・魅力の一体感に課題がある地域も多いものと考えられる。

また、実際に来訪した観光客の観光消費を地域経済の活性化へとつなげていくためには、観光消費が地域に与える効果(「観光経済波及効果18」)を高めていく必要がある。観光経済波及効果は、観光客数、観光消費額単価、域内調達率19の3要素から決定されるため、地域においては、その3要素それぞれをバランス良く高め、当該効果を最大化するための観光戦略を策定することが重要である。

地域ストーリー作りは、〔1〕観光に携わる地域の関係者が集まって、「オリジナル・ストーリー」という地域のアイデンティティ20を共有し、〔2〕オリジナル・ストーリーを顧客が効果的に体験できるよう「経験ストーリー」という滞在スタイルへと具体化させ、〔3〕経験ストーリーに魅力を感じ、実際に地域を訪れてストーリーを追体験した観光客が十人十色の「追体験ストーリー」を生み出すというプロセスを経る。

この地域ストーリー作りにより、地域が一体となって観光産業を応援していく仕組み(観光推進主体)が形成され、観光客像という形で観光産業のターゲットを明確化し、地域にある様々な魅力とターゲットをつなぐ「橋渡し」を手に入れ、観光客の追体験を通して地域の魅力がソーシャルメディア等を通じて伝播していく。

地域ストーリーを広く発信して潜在的な旅行客に認識させ、地域ストーリーを追体験できる商品で他の観光地域との差別化を図り、地域ストーリーによって域内の資源を紡いでいくことが、観光経済波及効果の最大化のためには重要である。

18 ここでいう「観光経済波及効果」とは、「地域に訪れた観光客が、地域内で観光消費を行い、その観光消費された金額のうち、どの程度が地域経済に影響を及ぼしたのかを金額で表したもの」を指す(公益財団法人日本交通公社編著「観光地経営の視点と実践」を参照)。

19 ここでいう「域内調達率」とは、「同一市町村で仕入れる財やサービスの占める割合」を指す。

20 ここでいう「アイデンティティ」とは、「(地域への)帰属意識」を指す。

コラム3-1-3

域内調達率を高めることの重要性

観光経済波及効果を高めるためには、観光客数、観光消費額単価、域内調達率をそれぞれバランス良く高めることが重要であることは先に論じたが、ここでは特に「域内調達率」を高めていくことの重要性について論じていく。地域の中小企業・小規模事業者にとっては、地域で仕入れた財やサービスを活用することで、地域に貢献できるということは一般的な認識として持っているものと考えられる。他方で、消費者目線で見た場合、地域の資源を活用した商品・サービスについてどのような印象を抱いているのであろうか。公益財団法人日本交通公社が実施した調査21から見ていく。

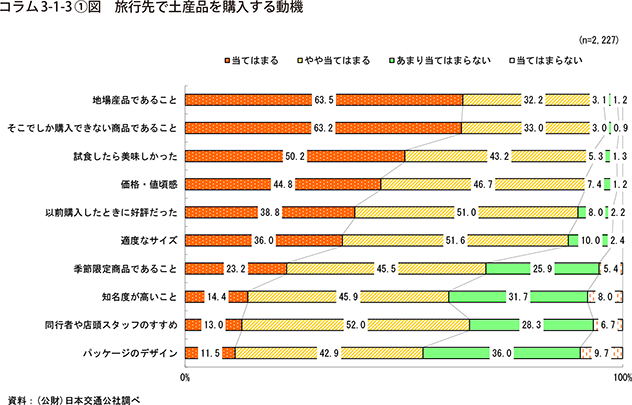

コラム3-1-3〔1〕図は、旅行先で土産品を購入する動機について見たものである。「当てはまる」と回答した者の割合が、「地場産品であること」で63.5%、「そこでしか購入できない商品であること」で63.2%となっており、旅行者が地域固有の商品・サービスを土産品として購入する傾向があることが分かる。これは、地域で土産品の製造や土産品店を営んでいる中小企業・小規模事業者にとっては、原材料を同一市町村内で調達するとともに、そのことをしっかりPRすることにより、旅行者の購買力を強く刺激することができることを示している。

21 公益財団法人日本交通公社が、2013年12月に旅行アクティブ層2,227名を対象に行ったアンケート調査。ここでいう「旅行アクティブ層」とは、「旅行が「大変好き」であり、1年間に4回以上国内宿泊旅行(出張・帰省は除く)をし、任意に示す9箇所の観光地の中で2カ所以上の来訪経験がある人(ただし観光関連業界に勤めている人を除く)」を指す。

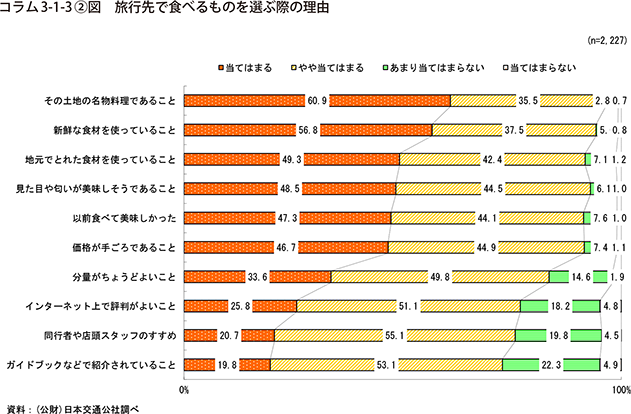

また、旅行先で食べるものを選ぶ際の理由についても、「その土地の名物料理であること」、「地元でとれた食材を使っていること」といった項目が上位に回答されており、地域で飲食店を営む中小企業・小規模事業者にも、地域で土産品の製造や土産品店を営んでいる中小企業・小規模事業者と同様のことがいえる。(コラム3-1-3〔2〕図)。

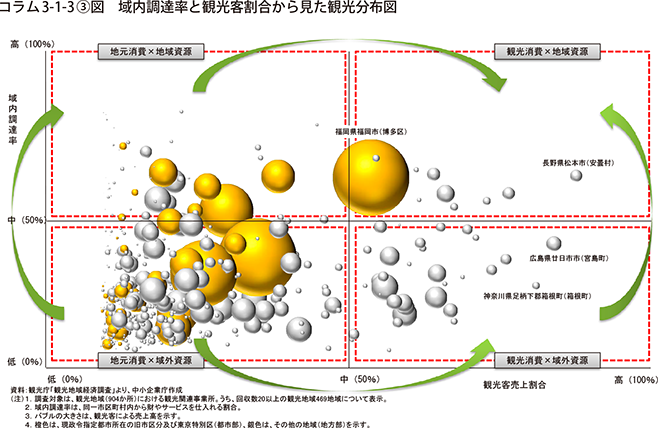

観光地によってはこの域内調達率が大きく異なり、それが観光経済波及効果に大きな影響を与える可能性もある。コラム3-1-3〔3〕図は、域内調達率と観光客売上割合から見た観光分布を示したものである。域内調達率が50%以上となっている観光地域は表示対象となっている観光地域の約15%となっており、多くの地域が同一市区町村内にある資源を原材料として十分には活用していないことが分かる。また、売上割合を見ても観光客向けの売上割合が50%以上となっている観光地域は表示対象となっている観光地域の約10%にとどまっていることが分かる。このことから、多くの地域において、観光客向けの売上を伸ばしたり、域内調達率を高める余地はあると考えられ、それらを実現するための取組を行っていくことで、観光経済波及効果は高まり、結果として観光による地域経済の活性化、地域中小企業・小規模事業者の活性化が図られるものと考えられる。

ここまで、外国人観光客の誘致と、地域ストーリー作りによる観光産業の振興の可能性について論じてきた。以下では、ここまで論じてきた、観光産業の振興への取組に関連した事例を紹介する22。

22 「地域ストーリー作り」による事例については、「地域資源活用ネットワーク形成支援事業」により、地域ストーリー作りを行う事業者を支援することとしており、当該事業結果を参照されたい(平成28年3月事業終了予定)。

事例3-1-9. 落石ネイチャークルーズ協議会

視点を変えて漁船によるクルーズ観光に取り組む協議会

北海道根室市(人口:29,192人(平成22年国勢調査)、面積512.73km2)にある落石ネイチャークルーズ協議会は、漁業者7名、漁業者女性グループ、落石漁協、根室市、根室観光協会、根室観光開発公社により2010年に設立された協議会である。他の地域では見る機会の少ない希少な海鳥の生息する環境を活かし、「落石ネイチャークルーズ」と銘打った、漁船を使ったクルーズ事業を実施している。同協議会のある根室市は、北海道の最東端にある都市で、古くから漁業が盛んでかつては北洋におけるサケやマスの漁業基地として栄え、近年は日本でも有数のサンマ産地として知られている。落石漁港がある落石地区は根室半島の南側に位置し、太平洋に面した自然の地形を利用した美しい漁村である。200世帯ほどの小さな集落で、そのほとんどが漁業を営んでおり、主な漁業はさんま漁、さけます漁、たこ漁、さけ定置網漁、こんぶ漁である。

当地区でのネイチャークルーズ事業は、国内はもとより、海外からも野鳥愛好家が集う。事業開始から毎年、乗客数を増やし、直接の売上に加え、地域の知名度向上や地元の食材による弁当の販売など波及効果も広がっている。

落石ネイチャークルーズ協議会の発端は、2005年に北海道開発局から認定された「落石地区マリンビジョン協議会」にある。落石地区ではこのマリンビジョン協議会の活動として、平成19年度から落石の特産物PRを目的とし「おちいし味祭り」を開催した。また、祭りの催しの一つとして、漁船により地域の海からの景観等を楽しむ遊覧航行を行った。この遊覧航行に乗船した新谷氏(当時ANA総合研究所)が、国内で数少ない「エトピリカ」の繁殖地であるこの海の可能性に着目し、観光資源としての可能性を提言したことが、その後の観光地として人を呼び込むきっかけになった。これを受けた漁協が、2009年から1年間をかけて研究者等のもとに野鳥の調査と検討を12回行い、エトピリカの他にも、絶滅危惧種を含む様々な野鳥を観察できることがわかった。その後、2010年に国土交通省の運行許可を得て、本格的にネイチャークルーズ事業を開始した。

活動にあたってはまず、落石地区の漁業者を対象に船頭とガイドを募集し、集まった7軒の漁業者で、運行速度やルートを確認する試験運行を行った。他にも、鳥に悪影響を与えないための自主規制等を設けた。「落石ネイチャークルーズ協議会」は、「漁船グループ」「受入グループ」「広報グループ」の3グループと事務局で構成されている。「漁船グループ」では漁業者がクルーズ運行を担当し、女性部員の有志からなる「受入グループ」はネイチャークルーズの客に地元の食材を使った弁当等を販売している。また、受入れグループでは、予約・販売・乗船受付担当、運行予定管理担当として、緊急雇用制度を利用した2名の職員を新規雇用している。「広報グループ」は根室市商工観光課や観光協会が担当し、WEBの管理や様々なPRを行っている。事務局は協議会の事務と経理を担当している。乗船料金は7,000円で、一部を「落石うみどり基金」として積み立てて海鳥の調査・保護活動の助成に充てており、既に30万円以上を寄付している。乗客数は初年度から576名で、その後も年々客数を伸ばしており5年目を迎え年間1000名弱の乗客数に至っている。うち、道外からの客が約4割を超えており、近年では海外からの客も増加している。これまでに、月額60万円を稼いだメンバーもおり漁業者の収入増加にもつながっているとともに、今後は若年層の雇用創出も期待される状況となっている。

【事例からの示唆】

■成功要因

この漁船によるネイチャークルーズ事業が実現した要因の一つとして、地域に普通にいた海鳥が世界的に希少な資源であると発見できたことが挙げられる。また、専門家からの事業可能性の提案を、漁協が自らの事業として前向きに受け入れ、専門家とともに時間をかけてその価値の磨いていった点も成功要因として挙げられる。さらに、地域全体の取組としての仕組みを構築できたことが、現在の事業のカタチに至る大きなポイントであるといえる。

漁協が地域の漁業者との合意のもとで、漁業と観光との共存のための仕組みとして、料金設定、安全基準や用船のルール、海鳥保護のための利益還元のルール、地域の水産物消費の仕組み(弁当の販売等)を作り上げ、持続可能な形として事業を組み立てている点も評価できるポイントである。

国内外からの集客を実現するにあたっては、事業立ち上げに協働した海外の鳥類学者等のネットワークの活用、野鳥愛好家の専門誌などへの働きかけが効果を生んでいる。絶滅危惧種指定もある「エトピリカ」や「ケイマフリ」と非常に高い確率で遭遇できるという評価、漁船を活用したクルージングという斬新さから、マスメディアでの取り上げも増加しており、その知名度はバードウォッチャーにとどまらない広がりを見せている。地域の断崖絶壁の海岸線景観、湿原の希少植物の価値など海鳥以外の魅力も体験してもらおうと、地域ではネイチャークルーズとあわせて、地域の風景を歩いて楽しむことができる道であるフットパスの整備も進められ、地域での滞在型観光が進められている。

■観光資源の活用

-地域全体での受入体制整備-

ネイチャークルーズ事業を実施することで、地域には、それまでいなかった観光客が訪れている。クルーズに使用する漁船や漁港の岸壁はもとより、市場等の漁港施設についても、外部からの目につくようになった。「落石地区マリンビジョン協議会」での取組の一環として、地区では2005年頃から漁港の衛生管理に取り組み、地域の子ども達も参加した漁港や海岸での清掃活動等を実施してきたが、外部の目を意識することで、以前に比べて明らかに地域の環境は改善された。人の交流事業に取り組むことが、地域の美化、漁港の衛生管理にもつながることが一つの効果として出ていることは、重要なポイントであると考えられる。

また、地域ではネイチャークルーズ事業の他、前述のフットパスの整備、さらに津波防災にもいち早く取り組んできた。漁業者を中心として漁船の沖出しルールをつくり、津波防災への意識を高めることで、その家族や近所への波及、ついては地域全体での防災意識を高めることに成功している。

いずれも外部専門家等からの提案に対して、地域の可能性を広げるために、地域がそれを前向きに受け入れてきた成果ではあるが、漁協の経営陣やリーダー的漁業者の「少しでも地域のためになることは実施しよう」という意識は注目すべき点であるといえる。

■今後の課題

現在1,000人弱の乗客数について、横ばいか微増でいきたいというのが地域の考えであり、事業継続にあたっては、地域の漁業との共存を可能とする適正な集客規模での受け入れを目指している。このためにも、地域の目指す規模でのガイドの充実や外国人への対応強化などが今後の課題であるといえる。