第4節 地域のネットワークと人材戦略

地方創生の気運が高まる中で、人材の都市部への集中を緩和する取組としてUIJターンが注目されている。UIJターンを実現する上で、移住先における衣食住の環境整備に加えて、地域において就業先を確保することが重要である。こうしたUIJターンを促進することで、都市部の人材を地方の中小企業・小規模事業者が確保し人材不足を補うことにつながる。そこで、本節においては、これまでその実態が把握されにくかったUIJターンを伴う転職について概観する。

1 UIJターンを伴う転職の実態

まず、UIJターンを伴う転職(以下、「UIJターン転職」という。)の実態として、そもそもどの程度の人がUIJターン転職を経験しているかを見ていく。第2-2-53図によると、転職経験者は全体の44.8%と半数を占めているが、そのうち、UIJターン転職の経験者は6.5%(転職者に占める割合は14.5%)となっている。そのうち、UIJターン転職の経験者の類型としては、「中小企業から中小企業へのUIJターン転職者」(41.5%)、「大企業から中小企業へのUIJターン転職者」(33.6%)となっており、中小企業・小規模事業者がUIJターンを伴う転職における雇用の受け皿として重要な役割を担っている(転職者の属性については付注2-2-6、7、転職者のメリットや満足度については付注2-2-8、9を参照)。

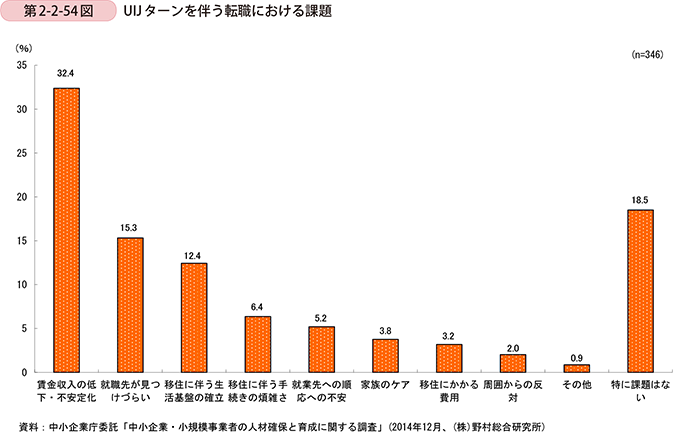

では、こうしたUIJターン転職の経験者は、転職に伴いどのような課題に直面したのだろうか。第2-2-54図を見ると、UIJターン転職の経験者が感じた課題としては、「賃金収入の低下・不安定化」(32.4%)、「就職先が見つけづらい」(15.3%)、「移住に伴う生活基盤の確立」(12.4%)が高い割合となっている。そこで、以下ではUIJターン転職に伴う「収入」、「就職」、「生活基盤」といった項目について、それぞれ見ていく。

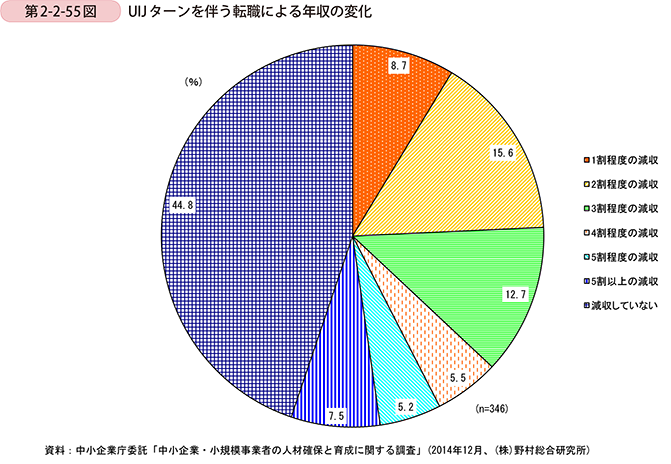

まず、UIJターン転職によって、賃金はどのように変化するのだろうか。UIJターン転職による年収の変化を見たものが第2-2-55図である。過半数の者が減収となっているものの、「減収していない」も44.8%を占めている。一般的にUIJターン転職によって収入が減収するということが考えられているが、実態としては必ずしも減収を伴うものではないことが示唆される(転職の類型ごとの年収の変化は付注2-2-10を参照)。

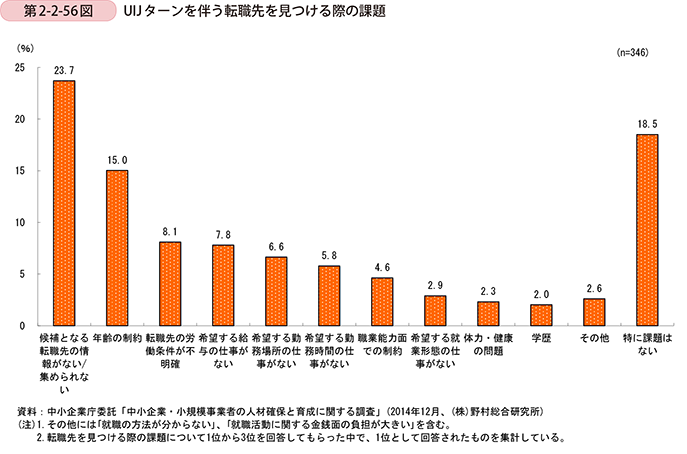

次に、就職先を探す際の課題を見たものが第2-2-56図であるが、「候補となる転職先の情報がない/集められない」(23.7%)、「年齢の制約」(15.0%)となっているが、一方で、「特に課題はない」(18.5%)も高い割合となっていることが分かる。

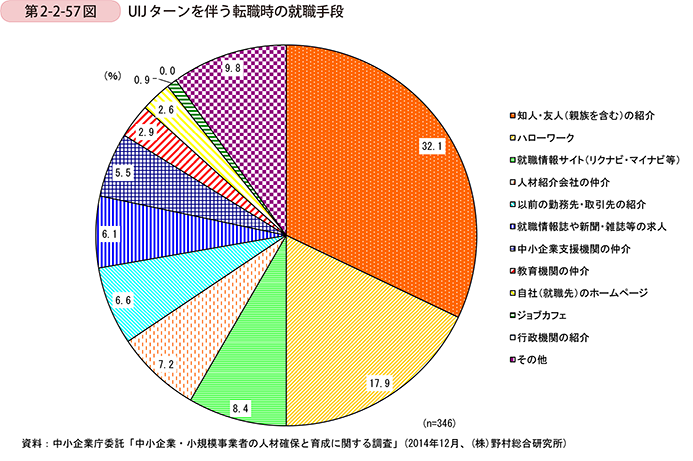

では、このような課題に直面する中で、UIJターン転職者は、どのように就職先を見つけたのだろうか。第2-2-57図は、UIJターン転職者の就職手段を見たものであるが、「知人・友人の紹介」(32.1%)といった、個人的なつながりによる転職が最も多く、こうした手段を利活用できる者にとってUIJターン転職を行うハードルは相対的に低いことが推察されるが、今後、UIJターン転職を政策的に促進するうえで、より組織的に都市部と地方の物理的距離を跨いだ転職手段の確立が必要であると言える。次いで、「ハローワーク」(17.9%)、「就職情報サイト」(8.4%)となっており、こうした官民の転職手段がUIJターン転職に関しても拡充されることが期待される。

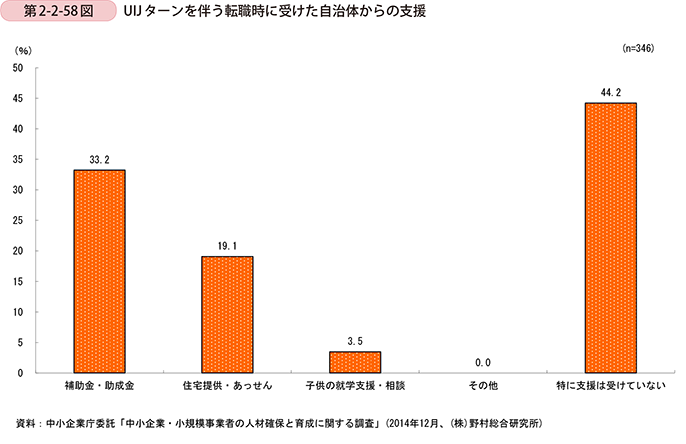

最後に、「移住に伴う生活基盤の確立」について、現状では自治体からどのような支援を受けてUIJターン転職が行われているのだろうか。UIJターン転職に関する自治体からの支援の状況を見ると、「補助金・助成金」(33.2%)、「住宅提供・あっせん」(19.1%)、「子供の就学支援・相談」(3.5%)となっている(第2-2-58図)。その一方で、「特に支援は受けていない」(44.2%)が最も高い割合となっており、UIJターン転職に関する支援が届いていない、または、そもそも利用できる施策が限られている可能性が示唆される。そうした観点から、平成26年度補正予算において創設された、地方創生先行型交付金のメニューに位置付けられている域外の経験ある人材がUIJターンで「お試し」就業する際の人件費の半額を補助する「UIJターン助成金」を、各都道府県が積極的に活用することが期待される。

以上のように、UIJターン転職を概観してきたが、UIJターンには、家族を含めた周囲の協力や移住に伴う衣食住を含む生活環境の変化に対応するための負担、また、精神的負荷等の多くの課題が存在すると考えられる。加えて、移住後に生活していく中で、仕事に就くことが重要であり、どのように転職先を見つけるかということがUIJターンを実現する上での要である。しかしながら、今回のアンケートからも明らかになったように、就職先を見つける手段は限られており、多くは知人・友人の紹介等の属人的な手段に限定されている。

今後UIJターンを促進し、三大都市圏の人口の一極集中を緩和するためには、物理的な距離を超えた転職に対する組織的な支援が不可欠であると言える。都市部で経験を積んだ人材は、地方の企業の人材不足を補い、ひいては、地域の活性化につながるポテンシャルを秘めており、こうした動きを推進していくためにも、政府として地方への移住を伴う転職に関する情報を組織的に提供する場を整え、さらに、自治体と連携した衣食住までサポートしたトータル・ケアともいうべき取組が必要と考えられる。

以下でUIJターン転職を支援するに関する官民の取組を紹介する。

事例2-2-13. ふるさと就職応援ネットワーク(Fネット)

全国各地に根付いた事業者がネットワークを構成して、首都圏と地域間の採用活動を支援

ふるさと就職応援ネットワーク(以下、「Fネット」という。)は、『ヒューマンリソース(HR)事業から地域社会の発展に寄与する』という理念の下、2008年に結成された全国の採用支援を中心にHR事業を展開する企業20社で形成されるネットワークである。

Fネットの事務局を務める株式会社キーカンパニー(東京都千代田区)の下薗(しもぞの)社長は、ネットワーク形成の背景を、「地域に人材が残らず、流出していることに危機感があったが、地域だけでのサポート活動には限界があると考え、首都圏と連携して解決する必要性を感じて活動を開始した。」と語る。Fネットの中心的な取組としてUIJターン希望者を支援があるが、具体的な仕組みとして、企業の経営課題を人材の側面からコンサルティングするRA(リクルーティング・アドバイザー)が地方の企業を担当し、就職希望者に対して、望ましい職業選択やキャリア形成を支援するCA(キャリア・アドバイザー)が首都圏の人材を担当するような分担を行い、人材を求めている地方企業と首都圏から地方への就職希望者のマッチングを支援している。実績として年間10~20名のUIJターンを成功させている。

Fネットの会長を務める株式会社人材情報センター(夏至社長、石川県金沢市)は、東日本大震災以降、首都圏の大学に進学した新卒者が地元企業にUターン就職を希望するケースが増えており、地域の中小企業・小規模事業者にとっては大卒者の採用の機会が高まっているという。

そうした機会の高まりから、都市部の人材採用を考える地方の中小企業・小規模事業者が増えてきているが、実際に人材と企業のニーズをマッチングさせるのは容易ではなく、Fネットは人材採用に関するコンサルテーションを企業に対して行う。前述の下薗社長は「採用力は、企業力(企業のブランド、資本等)×雇用条件×採用活動力に分割できるが、企業力・雇用条件は簡単には変えられない部分なので、採用活動力を強化するとよい。」と話し、採用担当者を置くことを勧めている。採用担当者が固定されることで学生との接し方に慣れることや採用に関するノウハウが蓄積されることが期待できるとのことである。

加えて、ターゲットとする人材も目線を変えてみてはどうかと提案する。下薗社長によれば、最近の学生は、短期的な目標を設定しクリアすることを得意とし、短期的な成長が期待できる「目標設定型人材」と自身の価値観を尊重し、世のため人のために貢献するなど、職業に社会性を求める「価値観重視型人材」に分類できるという。近年の即戦力化の風潮から、一般的に企業は「目標設定型人材」を積極的に採用する傾向が強まり、「価値観設定型人材」を敬遠する傾向がある。しかし、そうした「価値観設定型人材」は中長期的に見れば決して能力で劣るものではないため、即戦力化に惑わされず「価値観設定型人材」に目を向けることで、確実に人材を確保できる可能性が高まるという。

そして同じくFネットの構成企業の1社であり、人材採用に関する支援を行っている株式会社広報しえん(西嶋社長、新潟県新潟市)はUIJターンにおける最も大きな課題は地元中小企業・小規模事業者の広報にあると話す。せっかくUIJターンを希望する新卒人材や中途人材がいても、そもそも企業自体が知られておらず、就職先の対象にならないことが多い。全国に対する広報は打てずとも、欲しい人材が多くいる地域へのピンポイントな広報活動や地元の中学や高校等への積極的なPRを行い、地域内外での知名度を高める活動をすべきなのだと言う。

さらに、採用後の定着率を高めるためには、次の2点に留意すべきとしている。

一つ目は、自社の経営課題を明らかにすることである。経営課題が明らかでなければ、新卒採用の位置付けも不明確となり、採用後の育成も場当たり的になるのである。

そして二つ目は、新卒採用はマッチングよりも入社後のサポートに注力すべきということである。人材の見極めは必要であるが、業務経験のない学生と企業が本当の意味でお互いを理解することは容易ではない。仮に面接回数を増やしてもそれほど高い効果は望めず、それよりも、入社後に離職を考えるようになった社員に対して、周囲の人間が「もう少し頑張ってみようよ。」と声をかけられるような環境を作り上げる方が定着率の向上に寄与するということである。

このようにFネットでは全国各地に根付いた事業者がそれぞれに持っている知見やノウハウを共有・連携しながら企業や求職者に対するアドバイスや実行支援を行っている。新卒採用や中途採用で困っている中小企業・小規模事業者の経営者の方々は、彼らに相談してみてはいかがだろうか。豊富な支援実績のあるFネット構成企業から自社の経営課題に即した採用活動のアドバイスをもらえるはずである。

コラム2-2-8

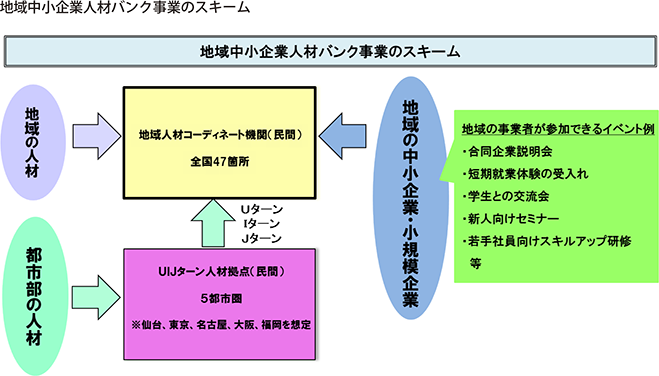

地域中小企業人材バンク事業

経営資源の乏しい中小企業・小規模企業にとって人材確保は極めて難しい課題である。加えて、大企業を中心に雇用が拡大する中で、少子高齢化や大都市への人口流入が進む地域の中小企業・小規模企業の人材確保はますます厳しくなっている。そのため、進学などでいったん地域を離れた若者や、能力がありながら子育て等で退職している主婦、豊かな経験や知見を有するシニア人材等の多様な人材の活用を進めることが必要である。

本事業では、地域の中小企業・小規模事業者のニーズを把握して、地域内外の若者・女性・シニア等の多様な人材から地域事業者が必要とする人材を発掘し、紹介・定着までの一貫支援を行う。地域の事業者は地域人材コーディネート機関の行う支援事業に参加することにより、自社の魅力や求める人材についての発信、人材とのマッチングの機会等が得られる。

具体的な機能は二つある(以下の模式図を参照)。一つ目の機能として、UIJターン人材拠点を全国5都市に設置し、都市部の人材を発掘、育成して地域の中小企業・小規模事業者への橋渡しを行う。二つ目の機能として、地域人材コーディネート機関を全国47箇所に設置し、自治体や地元の金融機関や大学など、地域に根ざした関係機関と協力体制を築き、地域の中小企業・小規模事業者の人材ニーズを把握し、紹介・定着を支援する。

コラム2-2-9

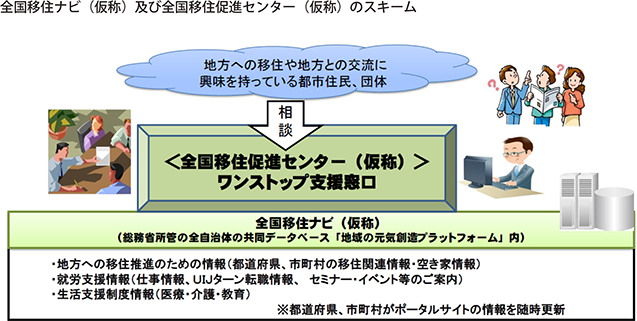

全国移住ナビ(仮称)及び全国移住促進センター(仮称)

全国移住ナビ(仮称)は、地方への移住促進のための移住・就労・生活支援等に係る情報を集約し、総合的な情報提供を行うポータルサイトである。総務省が運営する地域の元気創造プラットフォーム7内に創設する予定となっている。具体的には、「地方への移住推進のための情報(都道府県、市区町村の移住関連情報・空き家情報)」、「就労支援情報(仕事情報、UIJターン転職情報、セミナー・イベント等のご案内)」、「生活支援制度情報(医療・介護・教育)」に関する情報の提供を行う。都道府県、市区町村がポータルサイトの情報を随時更新することで有益な情報を提供する体制が整う。また、移住希望者は、移住を希望する地域を、「気候」、「自然環境」、「仕事情報」、「住まい情報」、「生活条件情報」、「交通情報」などの条件から検索することが可能であり、加えて、自治体が作成したプロモーション動画から移住先を選ぶ機能を付与する予定である。

こうしたネット上で移住希望者が気軽に検索するシステムの運営に加えて、総務省が中心となり、「全国移住促進センター(仮称)」の開設を行う予定である。当該センターは、地方への移住や地方との交流に興味を持っている都市住民、団体が相談できる場を提供する。具体的には、地方への移住関連情報の提供・相談支援の一元的な窓口として、地方自治体や関係府省とも連携し、「全国移住ナビ(仮称)」を活用して総合的な情報提供・相談支援を行うとともに、地方自治体の移住・交流に関するパンフレット等の提供や地方自治体による移住・交流のためのセミナー・PRイベント等の開催を目的としている。開設場所は、東京都中央区京橋一丁目1-6越前屋ビル一階を予定している。

7 総務省が運営する、地域発の成長戦略である「地域の元気創造プラン」を推進するための情報提供を行うサイト。

コラム2-2-10

UIJターンの誘致に向けた自治体の動き

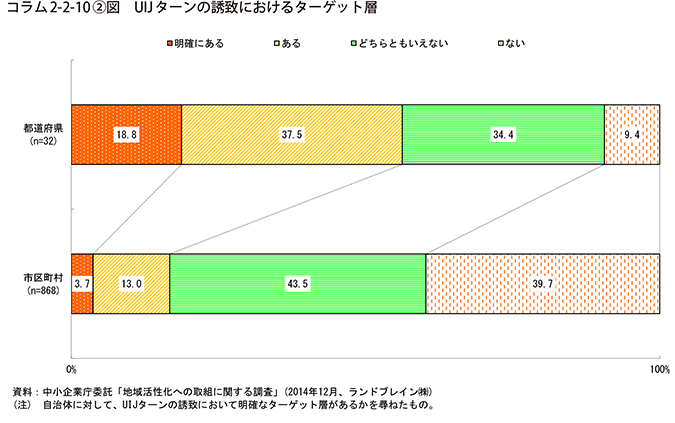

本節においては、移住者の目線から、UIJターンに焦点を当てた分析を行ったが、本コラムにおいては、UIJターンに関する自治体の動向に触れてみよう。

まず、コラム2-2-10〔1〕図は、自治体によるUIJターンの誘致状況を見たものであるが、都道府県においては、「積極的に誘致している」が62.5%、「ある程度誘致している」が15.6%となっている。他方で、市区町村においては、「積極的に誘致している」が9.7%、「ある程度誘致している」が26.9%にとどまり、また、「あまり誘致していない」、「全く誘致していない」と回答している自治体が過半数になっている。UIJターンの誘致に関して、移住者(また、その家族)の生活環境の転換を伴うことから、衣食住に関する支援を自治体が行うことで移住者の負担が軽減されることが期待されるが、都道府県に比べて市区町村においてはUIJターンを積極的に誘致している割合は高くない。

では、UIJターンを誘致している自治体は、その誘致する人材について、明確なターゲット層があるのであろうか。コラム2-2-10〔2〕図は、UIJターンを誘致している自治体に対して、誘致したい人材のターゲット層を尋ねたものである。これを見ると都道府県では「明確にある」(18.8%)、「ある」(37.5%)となっている一方で、市区町村では、「明確にある」と回答した割合は3.7%であり、また、「ある」と回答した割合も13.0%しかないことが分かる。他方で、「どちらともない」が43.5%、「ない」が39.7%にのぼっており、多くの市区町村では明確なターゲット層を持たないままに誘致を行っていることが見て取れる。

UIJターンを促進するためには、多様な人々に対して広くあまねく誘致をすることも重要であるが、一方で、性別や年齢、それぞれの人が持った技術や経験等、一人ひとりの個性に合わせた衣食住の支援を行うことで、効果的な移住の誘致、ひいては地域の活性化につなげることも可能である。こうした意味において、UIJターンの誘致においてターゲットを明確化することも一つの戦略として有効であると推察される。

以下では、明確なコンセプトを持った上で受入体制を整え、移住者の誘致に成功した事例を二つ紹介する。

事例2-2-14. 徳島県神山町(NPO法人グリーンバレー)

スキルを持つIターンの受け入れにより社会動態が増加に転じた自治体

徳島県名西郡神山町(人口:6,038人(平成22年国勢調査)、面積173.31km2)は、総面積の約83%を森林が占め、かつては林業が盛んであったが、1955年の市町村合併時の人口21,000人は林業の衰退とともに減少し、現在は約6,000人である。しかし平成23年度の社会動態人口が町史上、初めて増加に転じた。神山町への転入が増加した背景に、NPO法人グリーンバレー(従業員数5名)が中心となって展開している「ワーク・イン・レジデンス」プログラムがある。

NPO法人グリーンバレーは、アート事業や移住・起業支援を行う非営利団体である。当法人の淵源は平成4年、アメリカから贈られた「青い目の人形」を通じた国際交流を行う地元有志団体「神山町国際交流協会」の活動にある。当初は「環境」と「芸術」という二つのテーマによる町づくりを掲げて活動を開始した。平成10年には日本で初めて、地域の道路を地域事業者等が清掃管理する「アドプトプログラム」に取り組み、平成11年からは国内外の芸術家を町に招聘し、町に滞在して作品をつくる「神山アーティスト・イン・レジデンス」を開始し、平成26年で16回目を迎えた。

この取組がきっかけでアーティストの移住者が徐々に増えてきたことを受けて、2007年からは神山町から「移住交流支援センター」の委託事業を受け、移住者の受入事業(空き家再生、商店街再生、移住交流支援センターの運営等)を行い、ワーク・イン・レジデンスプログラムを展開している。プログラムのコンセプトは「創造的過疎」にある。自然動態は基本的に減少するとした上で、外部からスキルのある人材を受け入れることで人口構造・構成を変化させ、地域を持続可能にするという考え方である。ここでのポイントは町内には既存の雇用の場が少ないため、仕事を有する人に移住してもらうことにある。具体的には移住者向けに特別な優遇策を講じるのではなく、住民と移住者が対等な関係を築くことを重視し、町内の空き家ごとに地元住民が希望する職種の人を呼び込む形(逆指名制度)を取っている。2010年から2013年までに100人以上の移住を受け入れており、職業もパン屋、システムエンジニア、写真家、ベンチャー起業家など多岐に渡っている。

また、2010年からは町内の空き家を改装して都市部のIT企業等のサテライトオフィスとして貸し出す「サテライトオフィス事業」を開始し、2014年現在、IT企業等11社が入居している。さらには雇用保険を持たない若者が職業訓練を行い就職につなげる場として「神山塾」を開設し、2010年からこれまでに6期77人が修了しており、そのうちの5割がサテライトオフィス入居企業に雇用されるなど、神山町への定住も進んでいる。

事例2-2-15. 熊本県天草市

地域に不足する経営資源を都市部の大企業との連携により確保する自治体

熊本県天草市(人口89,091人(平成22年国勢調査)、面積683平方キロメートル)は、熊本県の南西部に位置し、周囲を藍く美しい海に囲まれた天草上島・天草下島や御所浦島などで構成する天草諸島の中心部に位置している。面積は683平方キロメートルで県下最大を誇り、人口は約9万人で県下3位である。

産業は、温暖な気候を活かした農業や、豊かな水産資源を活かした漁業を主として発展してきた。また、自然景観、南蛮文化やキリシタンの歴史など、多くの観光資源にも恵まれている。市ではキャッチフレーズとして「日本の宝島」を掲げ、魅力的な多様な資源があることをアピールするとともに観光客が市内にある各種資源を見つける楽しみを売りとして観光や特産品、定住のPRを行っている。

天草市は平成18年に2市8町の合併によって誕生したが、平成12年に約103,000人だった人口は10年間で14,000人減少し、人口流出が大きな課題となっていた。特に、高校生が卒業後に進学や就職で天草を離れると、働き口がなくてほとんどが戻れないことが喫緊の課題であった。この解決策として、地域に豊富で多様な農産物や魚介類、歴史・文化、自然美を活かしたビジネスおこしに取り組んできた。しかし、地域には、人材や知識、ネットワーク、資金といったあらゆる経営資源が不足したことから、この補完をするため都市部の大企業に着目した。

都市部の大企業では、高年齢・中堅社員に対する活躍できる職場の提供や早期退職時の再就職先の紹介、若手社員への実践の場の提供、やりがいづくりなどの課題、安全安心な原材料の調達、実践的な社員研修に対するニーズがあることを調査し、実際にいくつかの大企業に「天草宝島戦略マネージャー」としての人材提供を打診した。

これに株式会社ANA総合研究所(東京都港区)が反応し、ANAグループ社員に対して、会社を休職して天草市に移住しながら活躍を希望する社員を募集したところ、2名が移住するに至った。

市は、天草宝島戦略マネージャーとして2名を受け入れた。1名は営業部門で豊富な経験を持つ男性で、商品開発や販売に関して培ったノウハウやネットワークを活用したいとの思いがあり、現在、産業政策課に勤務し、アンテナショップと連携した天草食材・産品の首都圏へのPR・販路開拓、交流人口・移住定住人口の増加に向けて首都圏から天草エアラインを活用した旅行商品の開発等を手掛けている。

もう1名は国際線キャビンアテンダントの女性で、観光振興課に勤務し、市民のおもてなしの向上に向けた人材育成に取組むとともに、上記の職員と連携し、天草の認知度を高め、地域のファンを増やすために首都圏でのPRやブログやSNS等を活用した情報発信に取り組んでいる。

地域観光に関しては、2016年の世界文化遺産登録を目指す「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」(長崎県、熊本県)構成資産に含まれる﨑津教会を有する﨑津地区やイルカウォッチング等の観光資源を組み込んだ体験ツアーの企画が事業化し、参加者も増加している。また、この動きに併せるように地域の企業・団体のCSセミナーの依頼を多く受け、地元のおもてなし向上の取組が進んできている。特産品に関しても、ANAグループのネットワークで東京でのフェアに出展し、ANA内の企業マルシェや就航路線を有する自治体との共同イベントなど、PRが盛んになされている。

コラム2-2-11

東京在住者の今後の移住に関する意向調査

本項においては、UIJターンを伴う転職の実態について見たが、そもそもUIJターンのニーズやその課題について、内閣官房が2014年に実施した「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」に基づき、本コラムを通じて概観する。

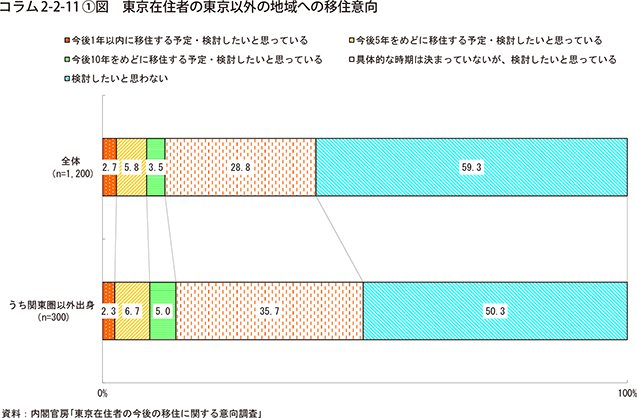

コラム2-2-11〔1〕図は、東京在住者の東京以外の地域への移住意向を見たものである。これを見ると、「1年以内に移住する予定・検討したいと思っている」(2.7%)、「今後5年をめどに移住する予定・検討したいと思っている」(5.8%)、「今後10年をめどに移住する予定・検討したいと思っている」(3.5%)など、具体的な時期を含めて移住を考えている者が、東京在住者の約1割にのぼる。さらに、「具体的な時期は決まっていないが、検討したいと思っている」と回答した者が約3割であり、こうした漠然とした移住に対するニーズも含めると、実に東京在住者の4割(うち関東圏以外出身者は5割)が地方への移住を検討している又は今後検討したいと考えていることが分かる。

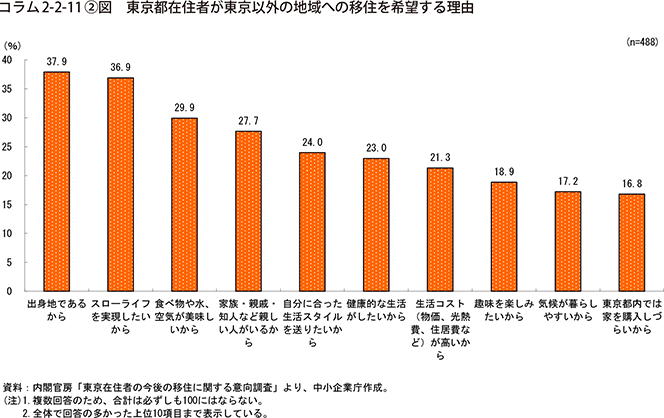

次に、移住を予定・検討している者の実態に迫るため、移住をしたいと考える理由について、コラム2-2-11〔2〕図から見てみよう。「出身地であるから」や「家族・親族・知人など親しい人がいるから」といった地元への帰郷(Uターン)に関する理由が多く挙げられている。他方で、「スローライフを実現したいから」、「食べ物や水、空気が美味しいから」といった、地方における自然に囲まれた、ゆったりとした生活を希望する声も多い。

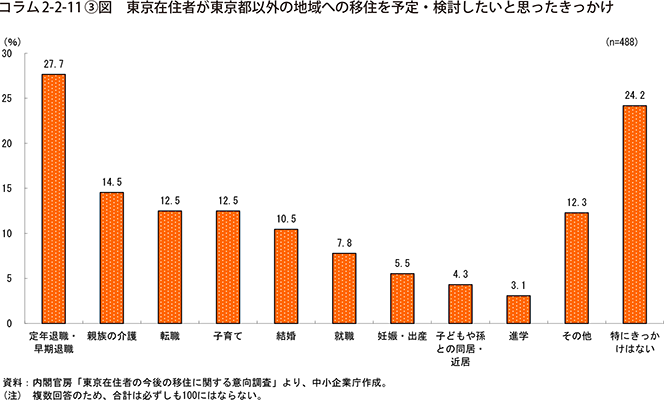

さらに、東京都以外の地域への移住を予定・検討したきっかけについて、コラム2-2-11〔3〕図から見てみよう。最も高い回答割合となっているが、「定年退職・早期退職」であり、「親族の介護」、「転職」といったライフステージの転換期における、それぞれの個人の事情から移住を考えるようになったことが分かる。しかしながら、「特にきっかけはない」という回答も多く、漠然とした地方生活への憧憬が背景にあるものと推察される。こうした潜在的な移住を希望する層が、移住に向けた一歩を踏み出すためにも、行政による支援体制の整備・拡充が重要であると考えられる。

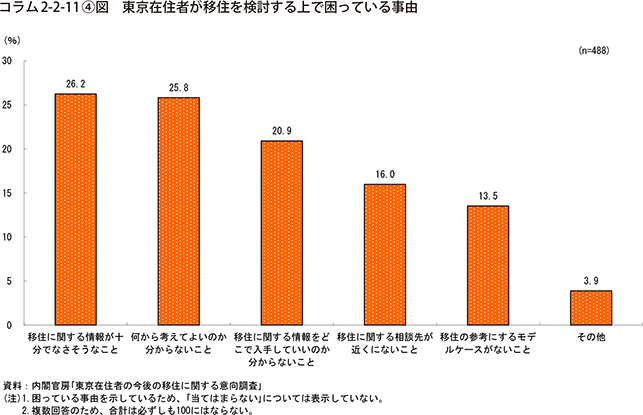

では、こうした移住を検討している者が直面している課題について見てみよう(コラム2-2-11〔4〕図)。「移住に関する情報が十分でなさそうなこと」(26.2%)、「移住に関する情報をどこで入手していいのか分からないこと」(20.9%)が上位の回答となっており、生活環境の転換ともいうべき移住を決断するにあたり必要な情報が十分に得られていないという課題が浮き彫りになった。この点については、移住者を誘致する自治体等が移住に関する情報提供を積極的に行う必要があるものと考えられる。また、移住に関する基本的な手続き等のノウハウが不明確であり、「何から考えてよいのか分からない」という回答も多い。こうした移住を検討する者のニーズを踏まえた支援体制の在り方が求められる。

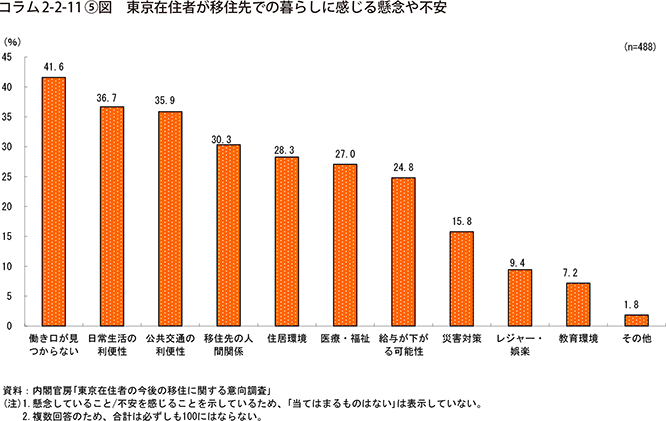

最後に、移住を検討・予定している者にとって、移住先での暮らしに関する懸念や不安について、コラム2-2-11〔5〕図から見てみよう。「働き口が見つからない」が最も回答割合が高く、移住先で仕事を見つけ、生活に必要な収入を得ることができるかについて懸念や不安を抱いていることが確認できる。また、「日常生活の利便性」や「公共交通の利便性」といった点も懸念や不安事項として挙げられている。

以上のように、本項では、都市部から地方への移住に関する意向を「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」に基づいて概観した。都市部に住むという選択も、地方で住むという選択も、それぞれにメリット・デメリットが存在しており、個々人の価値観に基づく、総合的な判断を行った上で、どちらに住むかを決断することが重要である。しかしながら、現状では、その判断を下すために必要な情報や基本的な移住に関するノウハウの提供が限定的であると考えられる。本調査から、少なくとも東京在住者の移住に関するニーズが高いことが分かっており、政府や自治体が主体的に、移住に関する情報を提供し、具体的な移住に関するサポートをすることで、都市部から地方への移住者が増加する可能性が高くなると考えられる。また、そうした移住に関する行政をあげたサポート体制が充実することによって、移住に伴う障壁が下がり、国民が都市部と地方での生活をライフステージにあわせて柔軟に選択することができるようになるものと考えられる。

■まとめ

以上、本章では、中小企業・小規模事業者の人材をめぐる実態や動向、さらに、各論として人材の確保・定着・育成について見てきた。その上で、昨今の地方創生の機運が高まる中で注目を集める「地域」に注目し、地域による人材育成や地域に人を移す取組としてのUIJターンについて分析した。

企業においては、経営者や従業員一人ひとりが事業活動を支えており、人材とは企業の根幹であり、物的な経営資源に乏しい中小企業、特に、小規模事業者にとって、人材は最大の経営資源である。よって、中小企業・小規模事業者の人材の確保・育成は企業にとって最も重要な経営活動といえよう。そこで、本章において、アンケート調査の結果や事例を通じて、中小企業・小規模事業者の人材の確保・育成に関する総体的な取組を確認し、特徴的な取組を行う企業を個別的に見てきた。人材の確保・育成のいずれをとっても、それぞれ企業で行っている取組は多様であるが、あえてそうした企業の共通点を挙げるとすれば、各社がそれぞれの個性を把握した上で、従業員と真摯に向き合っている点である。その結果として、各社にあった人材の確保・育成に関する成功の在り方が生み出された。企業が人材と向きあうことで、企業が求める能力を有し、企業風土に合った人材を採用することにつながり、同時にミスマッチを減らすことで就職後の定着率も改善する。さらに、新入社員を含めた従業員同士が助け合い、刺激し合い、切磋琢磨することで人材の育成にもつながるのであろう。

こうした個社単位の取組に加えて、人材の確保や育成に関する注目すべき動向として、一社一社の経営資源やノウハウを他者と共有・連携する動きが広がっている。特に、企業同士の小さな取組だけではなく、より広がりを持った、地域が一体となり人材の確保・育成に取り組む試みが、少しずつではあるが着実に進んでいる。こうした地域では、企業同士が競争しながらも共存するような雰囲気が醸成され、中小企業支援機関、行政機関等と協力し、地域のメンバーが同じ方向を向き、共に成長することを目指している。そして、こうした取組が、地域の活性化や地域の魅力につながり、人材の吸引力を高め、よりよい人材の確保につながるという好循環を生む。このように、地域が一丸となった中小企業・小規模事業者の人材の確保・育成の在り方は、地域が強くあるための一つの答えなのではないだろうか。