第2節 中小企業・小規模事業者の人材確保・定着

第1節では、我が国の中小企業・小規模事業者を取り巻く人材の実態として就業構造に焦点を当てるとともに、人材の動向として中小企業・小規模事業者における人材の不足感の強まりや人材不足が企業経営に与える影響について見てきた。本節では、その中で、大きな課題として浮き彫りとなった人材の確保について、「中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査5」に基づき、詳細な実態把握を行うとともに、人材の確保と表裏一体の関係にある定着の問題についても見ていく。

5 中小企業庁の委託により、(株)野村総合研究所が、2014年12月に企業23,000社(回収率15.2%)及びインターネットモニター5,144人を対象に行ったアンケート調査。

1 人材確保に成功する企業の特徴

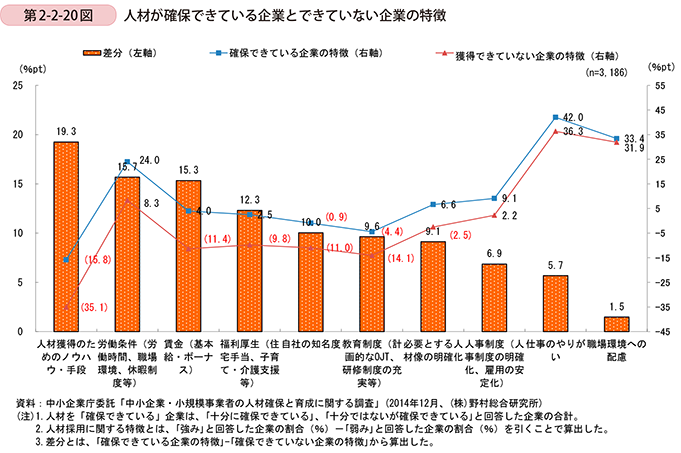

まず、中小企業・小規模事業者のうち「人材が確保できている企業」と「人材が確保できていない企業」の特徴を見ていく。第2-2-20図は、「人材が確保できている企業」と「人材が確保できていない企業」の特徴6を見たものである。折れ線グラフ(右軸)を見ると、「人材が確保できている企業」と「人材が確保できていない企業」ともに「仕事のやりがい」、「職場環境への配慮」等が高い数値を示しており、企業としてこれらの項目を「強み」として認識していることが推察される。しかし、こうした項目については、「人材が確保できている企業」と「人材が確保できていない企業」において大きな違いは見られない。そこで、「人材が確保できている企業」と「人材が確保できていない企業」の特徴の差分を棒グラフ(左軸)から見ると、「人材確保のためのノウハウ・手段」(19.3%ポイント)や「労働条件」(15.7%ポイント)、「賃金」(15.3%ポイント)が高い数値を示していることが確認できる。この結果から、「人材が確保できている企業」と「人材が確保できていない企業」の違いとして、一般に言われている労働条件や賃金に加えて、企業としての採用力ともいうべき、人材確保の手段・ノウハウにおいて強みを持っていることが考えられる。中小企業、特に、小規模事業者においては定期的に人材採用を行うとは限らないため、どのような手段を用いてどのような人材を確保すればよいのかといった採用の基本的なノウハウの蓄積が十分ではない可能性が高いと考えられ、人材確保に課題を抱える企業では、まずは基本的な採用のノウハウを身に付けることが求められていると言える。

■採用手段、採用担当者、情報発信力から見た人材確保の実態

中小企業・小規模事業者のうち、「人材を確保できている企業」と「確保できていない企業」に関する比較から、「人材確保のためのノウハウ・手段」に顕著な差が見られたことから、採用手段、採用担当者、情報発信力の三つの観点により、人材採用に関する詳細な分析を行う。

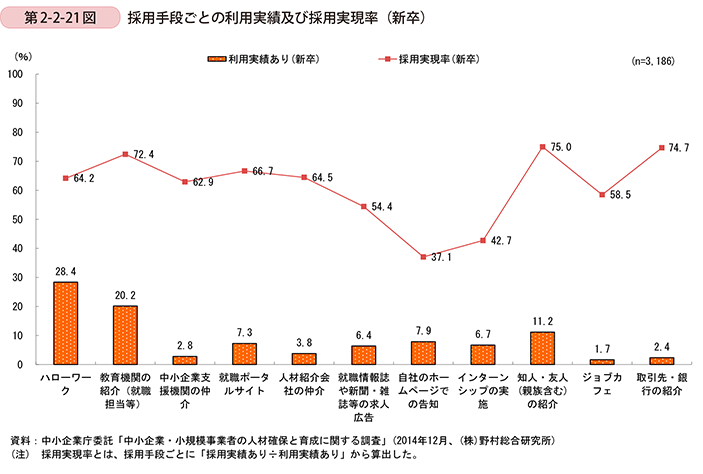

まず、中小企業・小規模事業者が利用している人材確保の手段について見ていく。第2-2-21図は中小企業・小規模事業者の新卒採用の人材確保、第2-2-22図は中小企業・小規模事業者の中途採用の人材確保の手段をそれぞれ表したものである。新卒採用に関しては、「ハローワーク」の利用率が28.4%と最も高く、次いで教育機関の紹介が20.2%である。他方で、採用手段ごとの採用実現率(「採用実績あり」を選択した企業/「利用実績あり」を選択した企業)については、「ハローワーク」は必ずしも高くはなく、「教育機関の紹介」、「知人・友人の紹介」や「取引先・銀行の紹介」が高い実現率を示している。

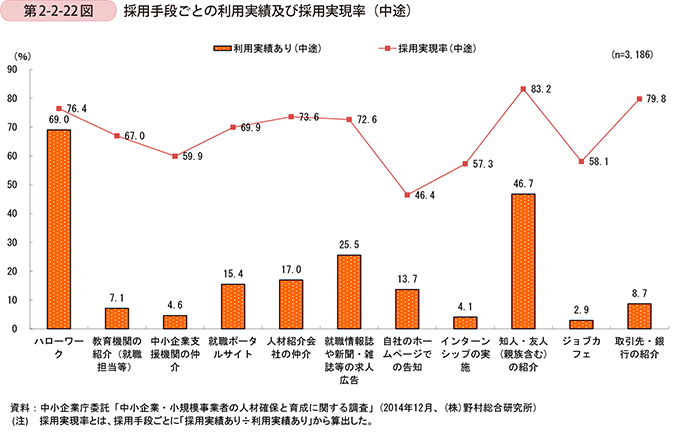

次に、第2-2-22図から中途採用の手段を見ると、利用割合が新卒採用に比べて全体的に高くなっており、中小企業・小規模事業者が中途採用を積極的に行っていることが分かる。個別の採用手段を見ると、ハローワークが69.0%と最も高く、「知人・友人(親族含む)の紹介」が46.7%となり、一方で「就職情報誌や新聞・雑誌等の求人広告」が25.5%と割合が高くなっている点が特徴的である。次に、採用実現率について見てみると、「知人・友人の紹介」や「取引先・銀行の紹介」が高い数値を示しており、新卒採用と同様の傾向が見て取れる。中小企業・小規模事業者の人材採用方法としては、取引関係のある企業や教育機関の採用担当者、就労者の個別的な関係といった、顔の見える採用方法が効果的であることが分かる(企業規模別の就職手段に関する分析は付注2-2-1、2、3を参照)。

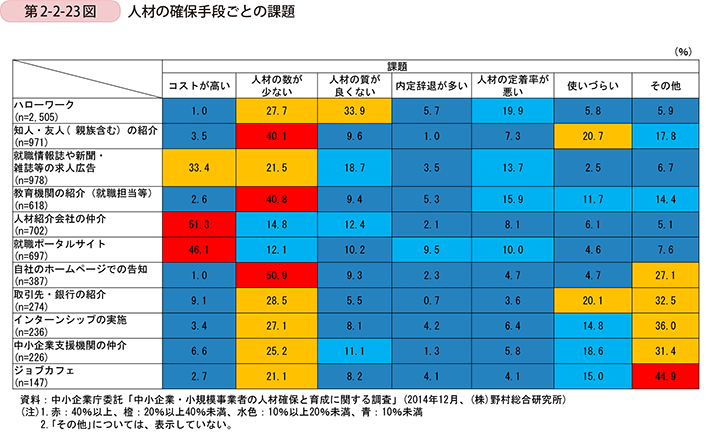

こうした人材確保の手段ごとにどのような課題があるかを見たものが第2-2-23図である。中小企業・小規模事業者が採用方法として活用している「ハローワーク」に関しても、人材の数や質、また定着率が他の手段に比べて課題になっていることが分かる。「知人・友人(親族含む)の紹介」に関しては、人材の質や定着率を問題と考えている企業は少なくないものの、「人材の数が少ない」や採用手段として「使いづらい」といった課題の回答割合が高くなっている。同様の傾向は、「教育機関の紹介(就職担当等)」についても見て取れ、共通の課題があることがうかがえる。一方で、「就職情報誌や新聞・雑誌等の求人広告」、「人材紹介会社の仲介」、「就職ポータルサイト(リクナビ・マイナビ等)」に関しては、人材の数が少ないといった問題点は緩和されているが、コストが高い点が課題となっている。「自社のホームページでの告知」に関しては、ホームページを開設している企業においては、少なからず採用ページを用意しているが、実際には応募がコンスタントに入るわけではなく、人材採用手段としては必ずしも効果的とはいえない実態が分かった。

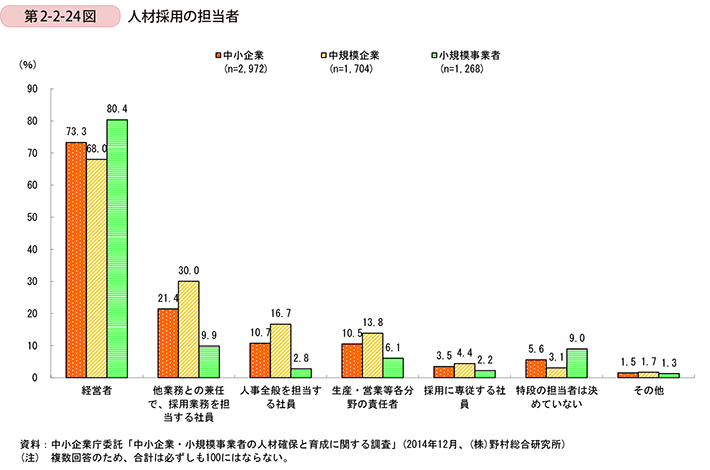

次に、人材の採用者について第2-2-24図により見ていく。中小企業・小規模事業者における採用担当者は、「経営者」と回答した企業が73.3%と高く、次いで「他業務との兼任で、採用業務を担当する社員」(21.4%)、「人事全般を担当する社員」(10.7%)、となっており、多くの中小企業・小規模事業者の人材採用において経営者が自ら携わり、企業にとってふさわしい人材の採用を心掛けていることが分かる。企業規模別に見ると、中規模企業においては、「経営者」の割合が相対的に低い一方で、「他業務と兼任で、採用業務を担当する社員」や「人事全般を担当する社員」の割合が相対的に高くなっており、規模が大きくなるにつれて採用の分業化が進んでいる。また、小規模事業者においては、「経営者」の割合が高くなるとともに、「特段の担当者はきめていない」が多い傾向にあり、人材採用は必ずしも組織的に行われていないのが実情である。

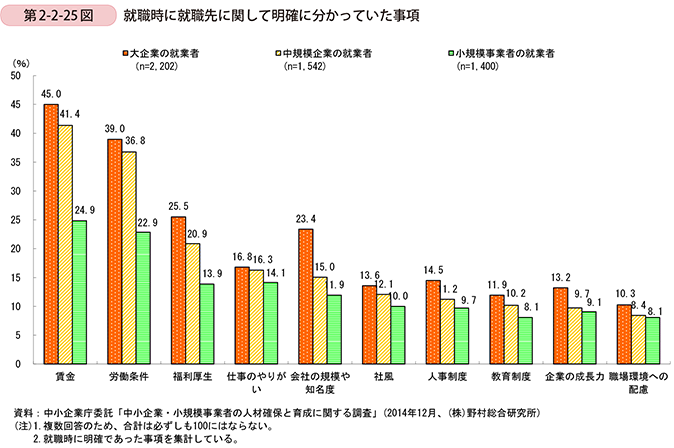

最後に、中小企業・小規模事業者の採用に関する情報発信力について、少し視点を変えて、採用される就業者の立場から見ていこう。第2-2-25図は就職時に明確であった事項を示したものだが、「賃金」や「労働条件」、「福利厚生」に関する回答が全体的に高くなっている。企業規模別に見ると、大企業に就職する場合、全体的に明確に情報を取得している割合が高くなっている。特に、「会社の規模や知名度」が23.4%となり、他に比べて顕著に高いことが分かる。他方で、中規模企業では大企業に比べて全体的に明確な情報を得にくく、その傾向が小規模事業者においてはより顕著になっている。特に、小規模事業者は「賃金」や「労働条件」について低い回答割合となっている。このように、企業の規模によって就業時における情報の明確性が大きく異なることが分かり、中小企業、特に、小規模事業者において企業の就労条件や仕事内容が不明確で、就職希望者が求める情報提示が必ずしも十分とは受け止められていない。こうした採用に関する情報発信の実態に鑑みると、就職を希望する者が入社を決断する上での判断基準となる情報が不足することが、中小企業・小規模事業者の人材確保におけるマイナス要因となっている可能性がある。さらに、就職時に十分な情報がないことで、就職後に就労条件や仕事内容に関するミスマッチが生じ、人材の定着率の低下にも寄与している可能性が高い。

以上、人材採用に関して、「採用手段」、「採用担当者」、「情報発信力」の三つの観点から人材採用に関する分析を行った。これらの分析から、適切な採用手段の利用、人材の組織的な採用、企業の情報発信に関して、企業規模に応じた能力差が存在することが確認でき、こうしたことが中小企業、特に小規模事業者が十分な人材確保ができないことの背景にあると考えられる。また、特筆すべき点として、人材採用に成功している企業の特徴として、就業環境や仕事のやりがいに加えて、採用のノウハウや手段、採用をしたい人材像の明確化に強みがあることが分かった。中小企業、特に、従業員規模の小さな小規模事業者においては、人材採用を必ずしも定期的に行うわけではなく、基本的な人材採用に関するノウハウの提供を行うことも有意義な支援の在り方と考えられる。

なお、以下では人材確保に成功している企業の事例を紹介する。

事例2-2-4. 株式会社アイ・ビー・エス

企業のありのままの魅力を伝える人材採用

神奈川県川崎市の株式会社アイ・ビー・エス(従業員30名、資本金2億8000万円)は、創業より30年間ビルメンテナンス事業を営んできたが、2009年頃に事業を転換し、現在は環境衛生業(清掃業を同社では環境衛生業と呼ぶ)を中心に事業を行っている。

同社では、事業転換前は中途採用を行っていたが、事業転換後は経験のない人材の方が新事業の方針を吸収しやすいと考え、新卒採用に切り替えた。いわゆる3Kのイメージが残る環境衛生業においては、一般的に人材採用が難しいといわれているが、同社では大学生を中心に、毎年5名~10名程度の新卒社員を採用している。

同社の採用が成功している理由は大きく三つ考えられる。一つ目は、「必要とする人材像を明確にすること」である。同社では、新卒採用において、「女性ならではのきめ細かい対応ができ、美的意識が高いことを前提として、同社の事業内容に興味を持てる人材」を採用すると決めており、求める人材の明確なイメージを持っている。二つ目は、「同社のありのままの姿を伝える」ことである。採用活動において、同社は学生が興味を持ってくれるように業務内容を紹介する動画を作成し、また、従業員がブースで業務を実演するなどの工夫をすることで、同社の良い点・悪い点をありのままに伝えた上で、同社の魅力に共感してくれる人材を採用している。

最後に、同社は従業員が主体的に働きやすい環境を提供している。

まず、同社は地域の清掃・小学校への出張授業をボランティア活動として行っており、この活動では業務上の上下関係をあまり意識せず、普段接しないメンバーと自然に会話をする機会ができるため、従業員間に良いコミュニケーションが生まれる。

また、同社は、社内の様々な課題を解決するために、プロジェクトチームを組織している。経営者だけではなく、現場社員を中心にチームを組織し、運営は各メンバーに一任することで、従業員の就業意欲の向上につながっている。

このように、ボランティア等の活動を通じて、社内の風通しを良くするとともに、プロジェクトチームを通じて従業員が主体的に社内の課題を解決し、一人一人の能力が最大限に活かせる職場環境を作り出している。こうした環境が同社の魅力につながり、次世代の人材を採用する強みになっている。

ここまでで見てきたように、同社は、採用において、「求める人材の明確化」や「学生に同社のありのままの魅力を分かりやすく伝える取組」に加えて、「従業員が主体的に働きやすい職場環境を作り出すこと」を通じて会社の魅力の向上に努めている。「新入社員が同社への入社を決めた理由に「玄関を開けた時に社員の笑い声が聞こえたため」という点があがるのも、会社のありのままの魅力が伝わった証拠かもしれない。」と、同社の矢野社長は語る。