2 人材の定着

これまで人材の確保に関して重点的に見てきたが、中小企業・小規模事業者における人材不足の状況の中、人材確保とあわせて人材定着が大きな課題となっている。そこで、以下では人材の定着に関する実態を中小企業・小規模事業者と就労者の両者の視点から明らかにしていく。

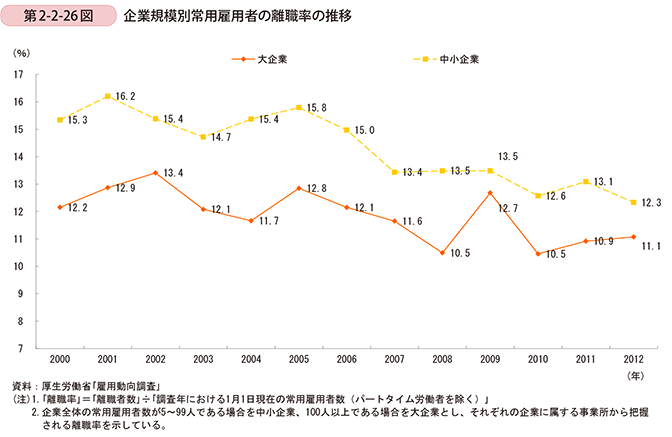

第2-2-26図は常用労働者の離職率を見たものであるが、経年的な変化として大企業・中小企業ともに離職率はわずかに減少傾向にあるものの、恒常的に中小企業の離職率は大企業と比べて高く、2012年の一年間の離職率は12.3%となっている。

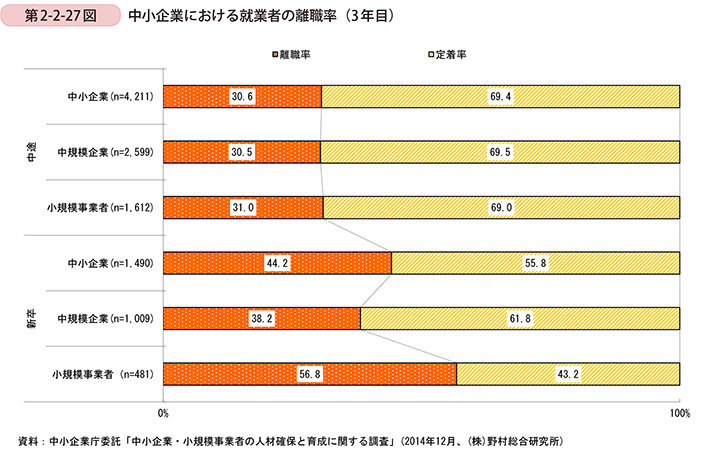

第2-2-27図はアンケート調査結果により、中小企業・小規模事業者の離職率を見たものであるが、採用後3年間の離職率は中途採用では約3割であるが、新卒採用の入社後3年間の離職率では4割を超えており、実に半数近くが3年間で離職している実態が分かった。企業規模別に見ると、中途採用の離職率は規模別の違いは僅かであるが、新卒においては、小規模事業者が中規模企業を大きく上回り、実に新卒者の5割超が3年以内に離職している。このような状況に鑑みれば、中小企業・小規模事業者が限られた経営資源を費やして確保した将来を担う人材を、職場に安定的に定着させることは喫緊の課題である。

では、中小企業・小規模事業者は人材の定着についてどのような取組を行っているのだろうか。第2-2-28図は、中小企業・小規模事業者が人材定着のために行っている取組を見たものであるが、「賃金の向上」(70.8%)や「雇用の安定化」(63.7%)が高い割合となっている。こうしたことからも、中小企業・小規模事業者は、第1節で確認したように、雇用の担い手としての重要な役割を高い意識を持って担っていることがうかがえる。他方で、「在宅勤務・テレワークの導入」(9.2%)、「住宅補助」(27.5%)等の取組を行っている企業の割合は低い。

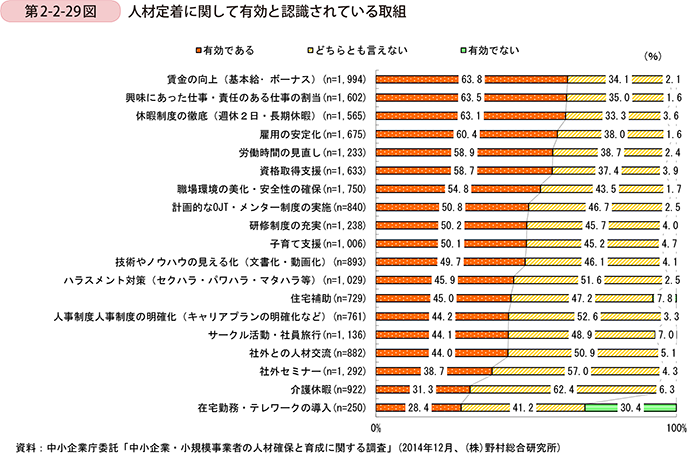

次に、第2-2-29図は人材の定着のために行われている取組の有効性を示したものであるが、「賃金の向上」(63.8%)や「興味にあった仕事・責任のある仕事の割当」(63.5%)、「休暇制度の徹底」(63.1%)を「有効」と回答する企業の割合が高い一方で、「在宅勤務・テレワークの導入」(28.4%)や「介護休暇」(31.3%)、「社外セミナー」(38.7%)は「有効」と回答した企業の割合が低いことが分かった。特に、在宅勤務・テレワークに関しては、人材定着という観点からは「有効でない」と回答する割合が3割となっており、在宅勤務・テレワークは、育児をしながら就労する場合や、長時間の通勤時間を短縮することによるライフワークバランスを実現する場合等において有効であるが、人材の定着という面からは、むしろ、会社との関係性が希薄になるという問題点もあると推測される。

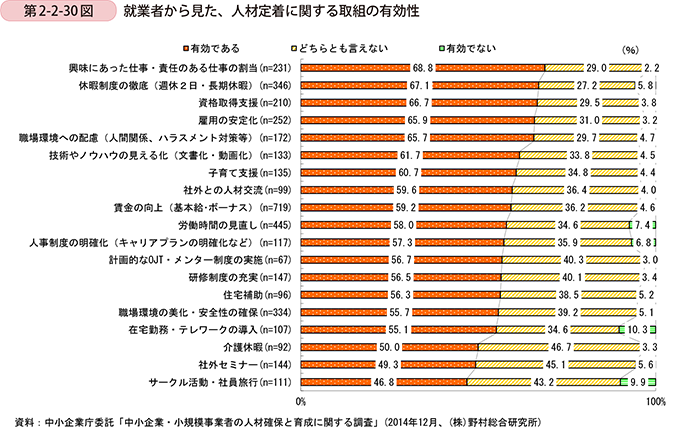

こうした中小企業・小規模事業者による人材定着に関する取組を、就業者の側から見たものが第2-2-30図である。有効な取組としては、「興味にあった仕事・責任のある仕事の割当」(68.8%)、「休暇制度の徹底」(67.1%)や「資格取得支援」(66.7%)が高い割合を占めている。また、「子育て支援」(60.7%)についても有効性は高い。企業側の回答と比較した場合、「社外との人材交流」の有効性が就労者側において高い傾向がある。特に、若い就業者にとっては、同世代の人間が社内にいないことが負担になることが多く、比較的近いエリアでの他社の同世代との交流の場を設けることが有効と考えられる。また、「賃金の向上」や「職場環境の美化・安全性の確保」の有効性は企業側において高い。

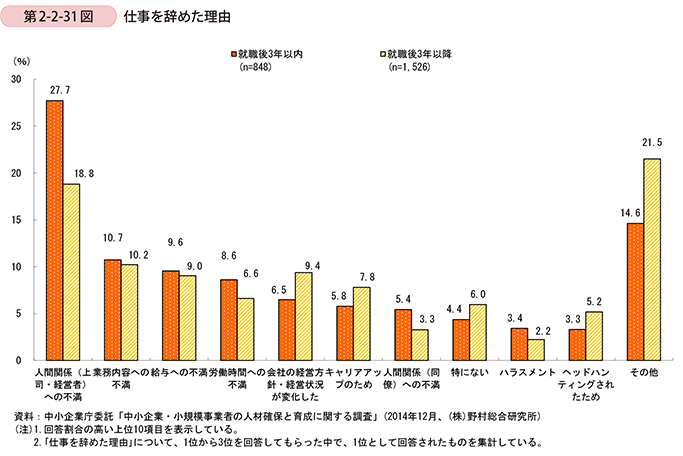

このように、中小企業・小規模事業者は人材定着のために様々な取組を行っているが、前掲の第2-2-27図の通り、離職率は高く、依然として大きな課題である。そこで、より詳細に離職の実態を分析するために、離職した人の離職理由を聞いたものが第2-2-31図であるが、「人間関係(上司・経営者)への不満」が最も高い割合となっている。次いで、「事業内容への不満」や「給与への不満」がそれぞれ約1割となっている。離職時期別の違いを見ると、「人間関係(上司・経営者)への不満」が就職後3年以内において顕著に高く、一方で、就職後3年以降においては、「会社の経営方針・経営状況が変化した」や「キャリアアップのため」が相対的に高い傾向にあることが見て取れる。

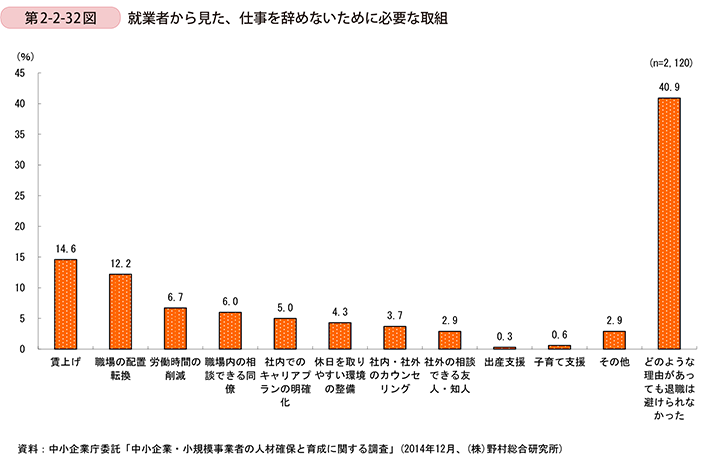

こうした状況を踏まえて、就業者に離職を防ぐために必要な取組を聞いたものが第2-2-32図であるが、「賃上げ」(14.6%)、「職場の配置転換」(12.2%)といった選択肢が挙げられているが、賃上げは企業の状況によっては円滑に行えないことも多く、また、規模の小さな企業においては職場の配置転換も難しい実態を考えると、容易に離職率を下げることは難しい。さらに、「どのような理由があっても退職は避けられなかった」という回答が40.9%を占めている。一度離職を考えた従業員については、離職を避けることが難しく、離職を考えることがないような就業環境を整備することや事前にコミュニケーションを図ることで、離職につながりそうな問題点を早期に発見できるような人間関係の構築が重要である。

このように、中小企業・小規模事業者が離職率を下げるための即効性があり、かつ、普遍的な取組はないものの、職場内で普段からコミュニケーションをしっかりと取り、未然に就労者の不満を吸い上げて、試行錯誤を繰り返しながら制度をきめ細かく改善していくことが必要であると考えられる。

以下では、人材の定着に特徴的な取組を行っている企業に関する事例を紹介する。

事例2-2-5. 拓新産業株式会社

会社の全員で作り出す“理想の労務環境”

完全週休二日・有給取得率90%・一人当たり年間残業時間2時間

福岡県福岡市の拓新産業株式会社 (従業員75名、資本金4,500万円)は、建設機材のレンタル業を営む企業である。人材の確保が難しい業界において、同社は徹底した働きやすい労務環境(完全週休二日・有給取得率90%・一人当たり年間残業時間2時間等)を整備することで、多くの人材をひきつけ、新卒採用の競争倍率は100倍を超えることもある。

同社が労務環境の整備に取り組みはじめたのは25年前に遡る。今でこそ人気の高い同社であるが、当時は大学生の新卒採用を試みるも、一人として採用することができなかった。良い人材を確保するためには、少人数で経営を支えるため土日勤務や長時間労働が当たり前であった状況を見直すことで、働きやすい環境を整備することが必要であることを痛感し、徹底した労務環境の改善を始めた。

まず藤河社長が実施したのが、従業員の休暇取得の推進である。完全週休二日制を掲げ、土日休みを実現した。さらに、有給休暇を計画的に取得することを従業員に推奨した。当初はなかなか休暇の取得が進まなかったが、社長自らが定期的な休暇未取得者の発表をし、休暇取得予定を組んでいない従業員には休暇日を指定することで、4年程度で有給休暇取得を定着させ、現在では従業員の有給取得率が90%となっている。

休暇取得推進の次に取り組んだのが残業時間の削減であった。初めは水曜日のみをノー残業デーとして設定したが、従業員の間で残業時間を削減する工夫が浸透するにつれて、その範囲を拡大していき、約2年後にはノー残業の仕事スタイルが定着した。今では一人当たりの年間の平均残業時間が2時間となっている。

こうした労務環境の改善を進めるには、社内改革のみならず、社外への説明責任も伴い、中には、休日に対応できないことを不満に感じ、取引を解消する企業もあった。しかし、企業として目先の売上向上を目指すだけではなく、従業員が気持ちよく働ける労務環境の改善を経営方針として優先した。さらに、社員が休暇を取ることが理由で業務が停滞しないよう、定期的に人事異動を行い、各従業員が複数の業務を担当できる状態を作りだし、休暇の際に他の従業員が代わりに業務を行う体制が整っている。

一方で、同社では、勤務時間が限定されている中で、企業としての収益性を確保するために、徹底したコスト削減を実施している。自社HP作成、従業員の研修の実施等を社内の人材で賄うとともに、フロアの蛍光灯やエアコンの電源、交際費の管理にはそれぞれ担当を配置し、従業員が主体的にコスト意識を持ち、コスト削減を行う仕組みを構築している。その結果、同社は働きやすい労務環境を提供するだけではなく、同時に高い収益性を確保している。

同社の藤河社長は、「弊社は事業を拡大するより、従業員が安心して働ける環境を作ることを重視している。労務環境の改善を第一に考え、事業規模は現状を維持しながらも、コスト削減により、収益力を維持する経営を志している。今後も中小企業であり続けるが、一流の中小企業になろうとしている。」と語る。

働きやすい労働環境とは、必ずしも会社から与えられるものではなく、従業員一人一人が主体的に行動することで実現されるものであることを教えてくれる。

事例2-2-6. 三新化学工業株式会社

計画的な人材採用・育成により高い人材定着率を実現

山口県柳井市に本社を構える三新化学工業株式会社(従業員135名、資本金1億5,000万円)は、化学薬品製造業を営む企業であり、石油系製品の製造と新素材の開発研究を主に行っている

同社は、人材定着の定着率の向上に注力しており、2009年以降の新入社員離職率は0%となっている。同社は様々な取組を行っているが、特に、採用時のマッチングと新人研修に特徴がある。

まず、入社後のミスマッチを原因とする離職を防ぐために、採用時のマッチングを徹底している。同社は募集段階で応募者に会社見学に来てもらっている。見学者においては、当日は社内を自由に見学しながら、従業員に質問することで、同社の業務や働いている人間と肌が合うかを確認することができ、一方で、従業者においても、どういった人材に入社してもらいたいかを確認する機会になっている。その上で、役員面接を含む複数回の面接を経て内定を出すが、優秀な人材ほど複数社から内定を得る傾向にある。同社への入社について判断に迷う場合には、人材採用の担当者である松本係長が内定者を直接訪れ、内定者にとって最善の選択肢が何かをお互いに納得できるまで親身になって話し合う。結果として、同社の真摯に人に向き合う姿勢に感銘を受け、大企業の内定を辞退し、同社に就職をする者も少なくない。

次に、新人研修を、徳山にある島を舞台に2泊3日で行い、社会人としての心構えと社員のきずなを作り出す。初日には飯ごう炊さんを行うが、片付けにおいて、一定の時間内に飯ごうをきれいな状態に戻すことを課す。しかし、指示通り綺麗な状態に戻すことは容易ではなく、ほとんどの場合、時間内に達成することができない。こうした事態をビジネスシーンに置き換えて、急な発注を受け納期に間に合わない状況に陥った場合は、混乱するのではなく、まずは状況を的確に把握し、その上で、同僚や上司への報告をする必要性を説き、社会人としての基本動作である「報・連・相」の大切さを伝える。2日目には松本係長を含めた参加者が20kmの距離を約6時間かけてボートを漕ぐ。大勢でボートを漕ぐ際は全員がリズムを揃えてオールを動かすことが必要であり、だれか一人でも手を抜くとボートのスピードが落ちてしまう。こうした取組を通じて、チームで活動する上での団結力の大切さを教えている。最終日である3日目には、合宿を振り返る意味も込めハイキングを行う。ハイキングを通じて、新人同士が合宿で学んだことや大変であったこと、さらには、自分自身について腹を割って互いに語り合う姿が見られる。厳しい合宿を共に乗り越えたという一体感もあり、ハイキングを通じて新入社員の絆が深まっていく。

合宿を終えると、先日まで学生であった新入社員の目の色が変わっており、社会人としての責任を持ちながら仕事に向き合う心構えができる。また、苦しい合宿を乗り越えた同期はその後も支え合い、気持ちが落ち込んだ社員があれば、同期が積極的にその社員を励ますといった光景も見られている。

このようなマッチングや新人研修等を通じて、同社は高い定着率を実現する仕組みを作り上げている。人材の採用や育成を担当する松本係長は、「新入社員には、一旦入社してもらうからには定年まで一緒に働いてもらいたい。また、自分もそうした環境を作れるように責任を持って新人の採用や育成にあたっている。」と力強く語る。