第3節 支援機関の強みの理解と連携強化

ここまで、中小企業・小規模事業者における支援機関の活用状況と効果、支援活動の現状、支援機関の課題と支援の質の維持・向上に向けた取組について確認した。

中小企業白書(2023)では、支援機関が単独で対応できる経営課題にばらつきがあることが指摘されている60。また、中小企業白書(2024)では、他機関の理解が進んでいる支援機関ほど、事業者の課題解決割合が高い傾向にあることが指摘されている61。このように、各支援機関が持つ特徴や強みにも差がある可能性が考えられ、各支援機関の特徴や強みを明らかにすることで、他機関の理解が進み、効果的な中小企業・小規模事業者の支援体制構築につながる可能性がある。

以上を踏まえ、本節では、効果的な中小企業・小規模事業者の支援体制構築に向け、支援機関同士の連携に着目し分析を進める。まず、足下の支援機関同士の連携状況を確認した上で、各支援機関の強み・不足している点に着目し、強みをいかした支援機関同士の有機的な連携に向けて考察する。なお、本節で連携に着目するに当たって、商工会、商工会議所など地域の支援機関との関わりが深いと考えられる地方公共団体も対象に加え、分析していく。

60 2023年版中小企業白書第2部第3章では、支援機関別に、単独で対応できる経営課題について確認し、「税・法務関係士業」、「中小企業診断士」は「事業承継・M&A」において、「中小企業診断士」、「金融機関」は「企業再生」において、それぞれ単独で対応できる割合が他機関と比べて高い一方で、「税・法務関係士業」は「販路開拓・マーケティング」において、単独で対応できる割合が他機関と比べて低いことを示し、支援機関ごとに単独で対応できる経営課題にばらつきがあることを指摘している。

61 2024年版中小企業白書第2部第4章では、他の支援機関が実施している支援の内容や、経営課題に応じて構築している支援体制に対する理解度が高いほど、経営課題全般の解決に「つながっている」と回答した割合が高い傾向にあることを指摘している。

1.支援機関及び地方公共団体の連携状況

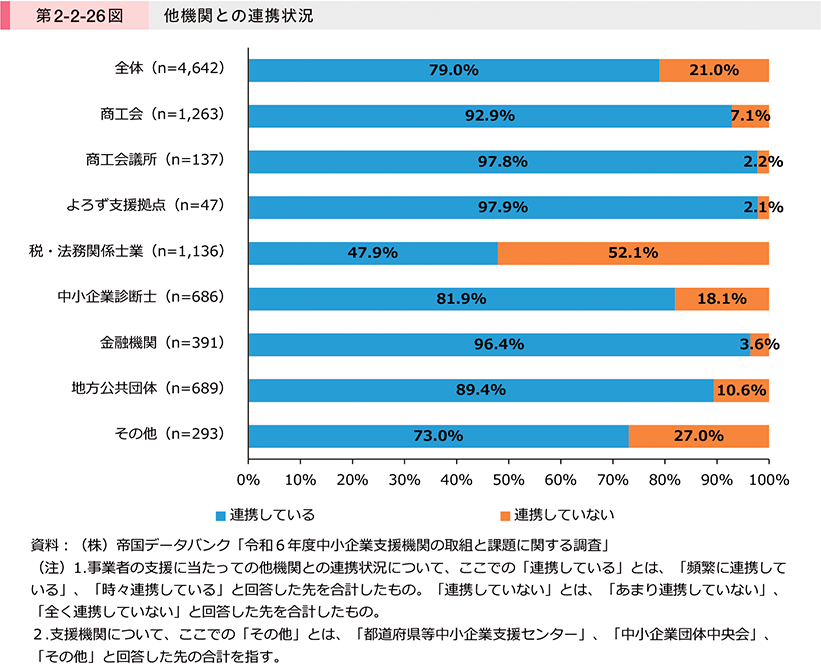

第2-2-26図は、支援機関及び地方公共団体における、他機関との連携状況を確認したものである。これを見ると、「全体」では、約8割の支援機関及び地方公共団体が「連携している」と回答しており、足下で、大半の機関が他機関と何らかの連携をしていることが分かる。支援機関及び地方公共団体別に見ると、「よろず支援拠点」、「商工会議所」、「金融機関」、「商工会」において、9割超が「連携している」と回答しており、特に連携している割合が高いことが見て取れる。

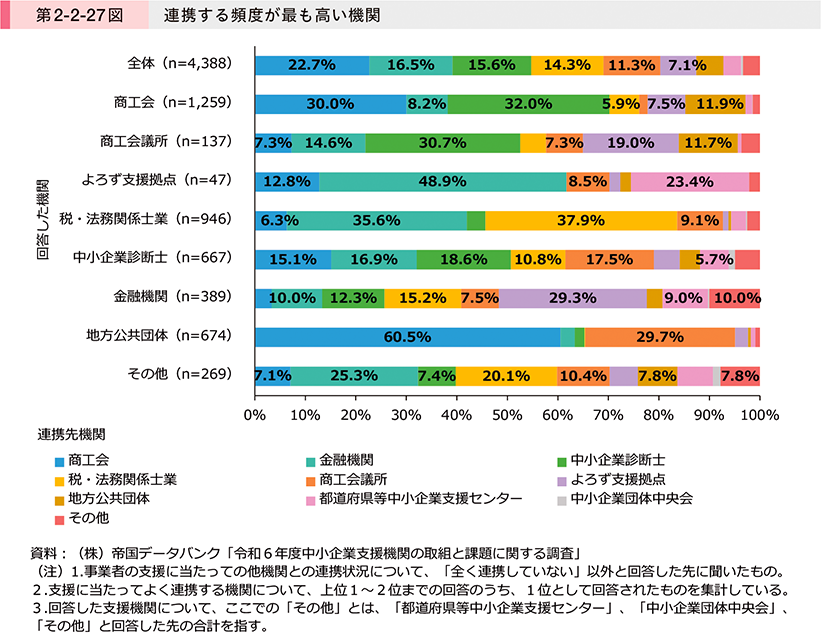

第2-2-27図は、支援機関及び地方公共団体における、連携する頻度が最も高い機関を確認したものである。これを見ると、「全体」では「商工会」と回答した割合が最も高く、次いで「金融機関」、「中小企業診断士」と続いている。支援機関及び地方公共団体別に見ると、「商工会」は「中小企業診断士」や他拠点の「商工会」と、「商工会議所」は「中小企業診断士」と、「よろず支援拠点」は「金融機関」や「都道府県等中小企業支援センター」と、「税・法務関係士業」は「税・法務関係士業」と、「中小企業診断士」は様々な機関と、「金融機関」は「よろず支援拠点」と、「地方公共団体」は地域の「商工会」や「商工会議所」と、それぞれ連携している様子が見て取れる。支援機関及び地方公共団体の連携先にも違いがあることが分かる。

2.支援機関及び地方公共団体の強み・不足している点

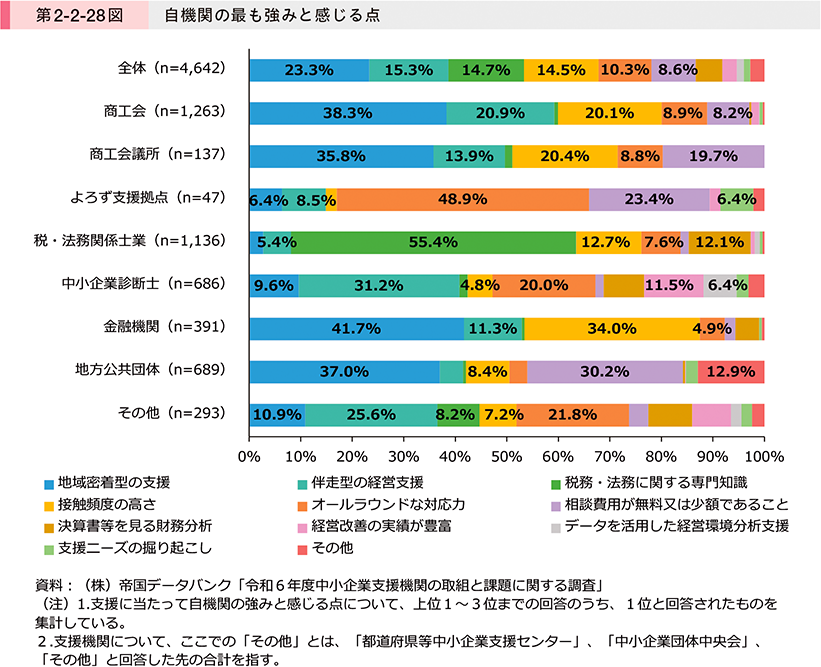

次に、強みをいかした支援機関同士の有機的な連携に向けて、支援機関及び地方公共団体が認識している自機関の強みや不足している点を明らかにしていく。第2-2-28図は、支援機関及び地方公共団体が事業者の支援に当たって、自機関の最も強みと感じる点を確認したものである。これを見ると、「全体」では「地域密着型の支援」と回答した割合が最も高い。支援機関及び地方公共団体別に見ると、「商工会」、「商工会議所」、「金融機関」は「地域密着型の支援」や「接触頻度の高さ」に、「よろず支援拠点」は「オールラウンドな対応力」に、「税・法務関係士業」は「税務・法務に関する専門知識」に、「中小企業診断士」は他の機関と比較して「伴走型の経営支援」や「経営改善の実績が豊富」に、「地方公共団体」は「地域密着型の支援」や「相談費用が無料又は少額であること」に、強みを感じている様子などが見て取れる。このことから、支援機関及び地方公共団体のそれぞれにおいて、自機関の強みと感じる点は大きく異なり、機関によって特色があることが分かる。

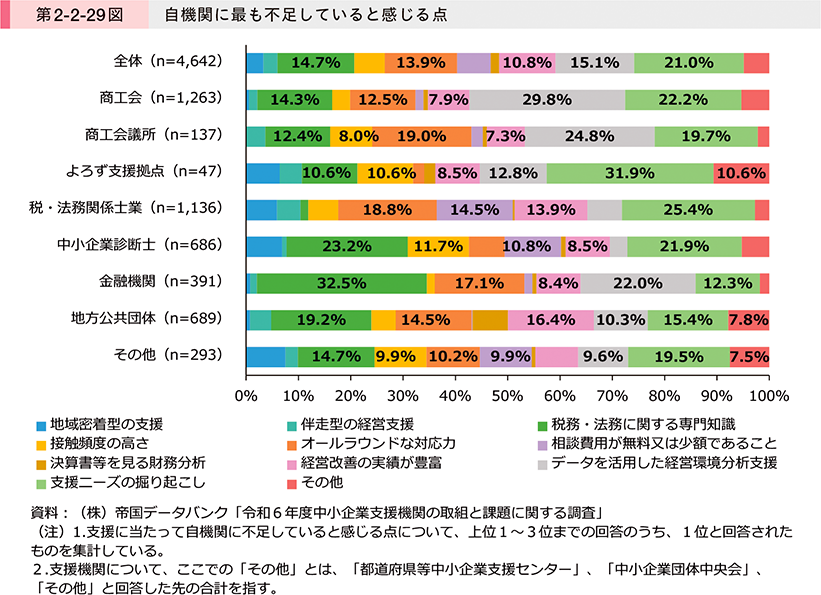

第2-2-29図は、支援機関及び地方公共団体が事業者の支援に当たって、自機関に最も不足していると感じる点を確認したものである。これを見ると、「全体」では「支援ニーズの掘り起こし」、「データを活用した経営環境分析支援」が不足していると回答した割合が比較的高い。支援機関及び地方公共団体別に見ると、「商工会」、「商工会議所」は「データを活用した経営環境分析支援」に、「よろず支援拠点」は「支援ニーズの掘り起こし」に、「税・法務関係士業」は「支援ニーズの掘り起こし」や「オールラウンドな対応力」に、「中小企業診断士」は「税務・法務に関する専門知識」や「支援ニーズの掘り起こし」に、「金融機関」や「地方公共団体」は「税務・法務に関する専門知識」に、不足を感じている様子などが見て取れる。

第2-2-28図で示したとおり、例えば、「金融機関」は「地域密着型の支援」や「接触頻度の高さ」に強みを有しており、事業者の経営課題をいち早く察知することができると考えられ、「支援ニーズの掘り起こし」を課題に感じている支援機関が、「金融機関」と連携することで、効果的な支援体制を構築することができる可能性が考えられる。このように、支援機関及び地方公共団体が自機関に不足している点を補完するような形で連携を進めることが効果的であると考えられ、そのためには他機関の強みを理解することが重要である。

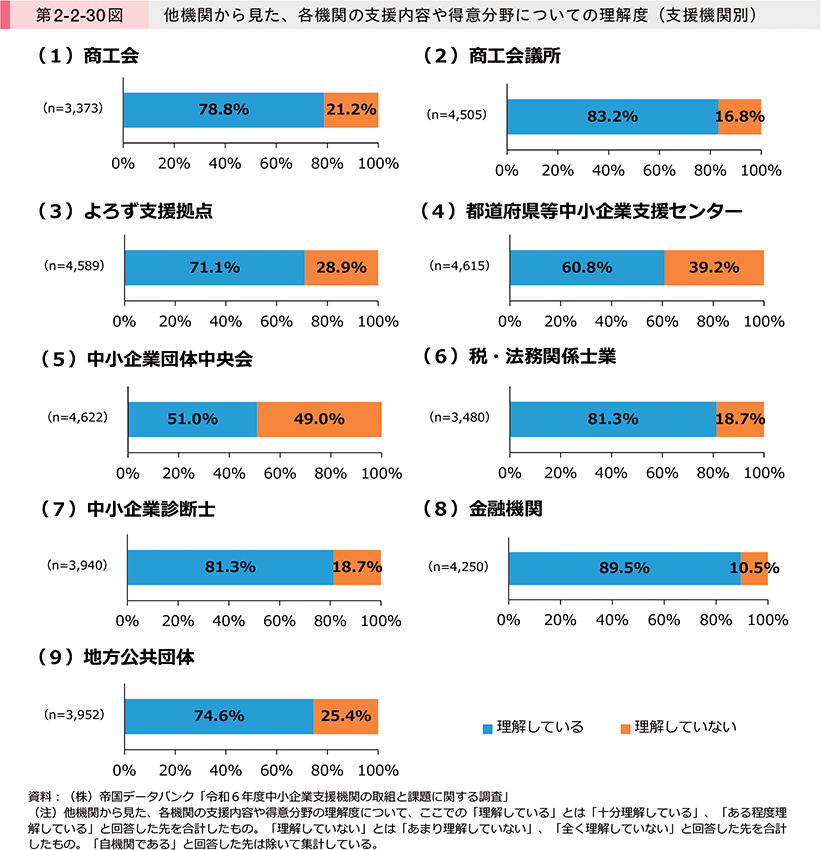

ここからは、支援機関及び地方公共団体が、他機関の得意分野をどの程度理解し、どのような点を強みと認識しているのかを確認していく。第2-2-30図は、他機関から見た、各機関の支援内容や得意分野についての理解度を確認したものである。例えば、「金融機関」の支援内容や得意分野について、「金融機関」以外の支援機関及び地方公共団体のうち、約9割が「理解している」ことを表している。これを見ると、支援機関及び地方公共団体ごとに他機関からの理解度に違いがあることが分かる。他機関の理解度促進に向上の余地があることが示唆される。

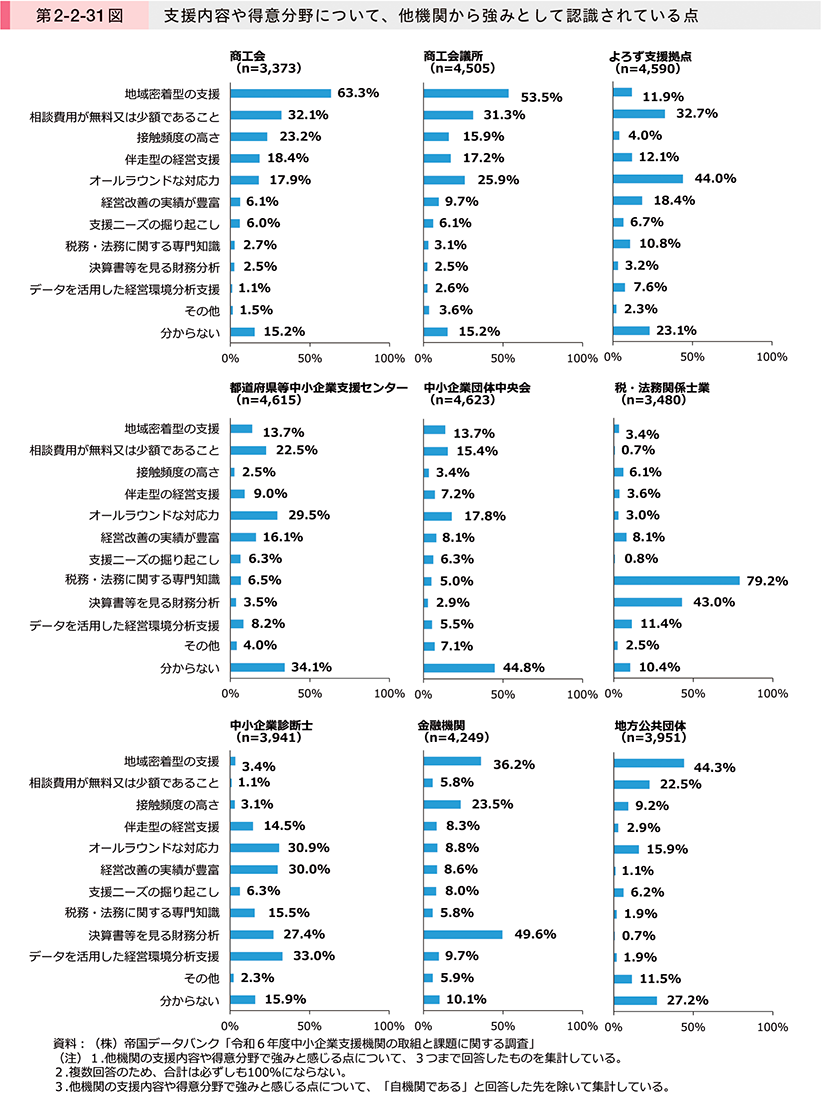

第2-2-31図は、支援機関及び地方公共団体における、支援内容や得意分野について、他機関から強みとして認識されている点を確認したものである。これを見ると、「商工会」、「商工会議所」、「地方公共団体」は「地域密着型の支援」に、「よろず支援拠点」は「オールラウンドな対応力」に、強みがあると認識されている割合が高く、それぞれの機関で他機関から強みと認識されている点が異なっていることが分かる。

また、第2-2-28図と比較すると、自機関の強みの認識とおおむね一致していることが見て取れる。一方で、それぞれの機関に対して「分からない」という回答が一定数存在していることから、自機関の支援内容や得意分野が、他機関から十分に認識されていない状況が見て取れる。支援機関及び地方公共団体が改めて自機関の強みを整理し、他機関に発信していくことが、連携強化につながる可能性が示唆される。

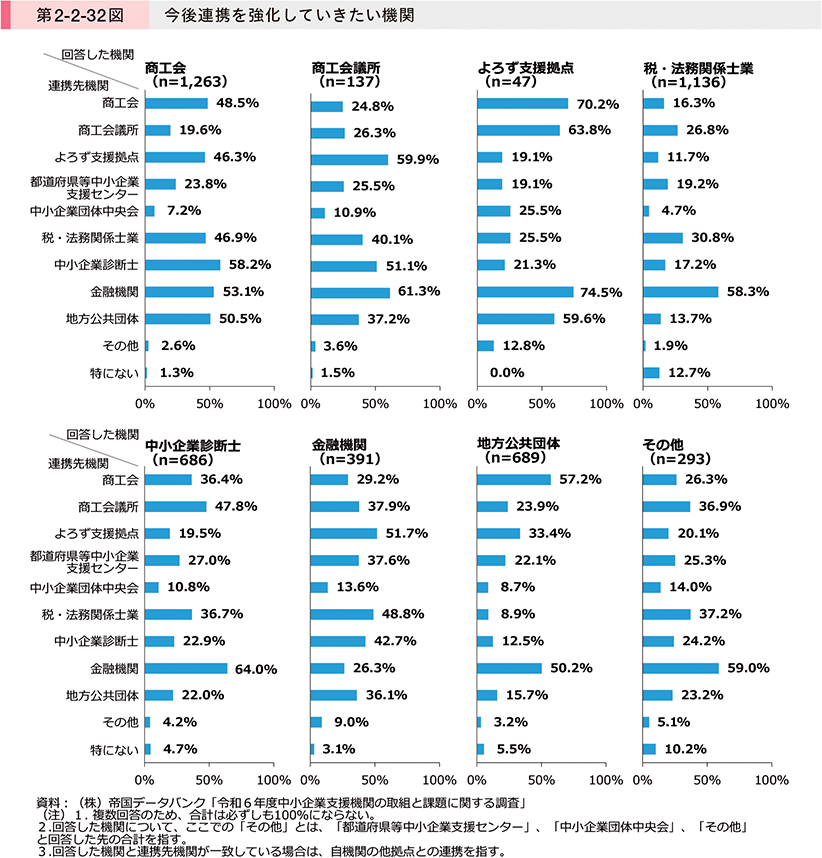

第2-2-32図は、支援機関及び地方公共団体に、今後連携を強化していきたい機関を確認したものである。いずれの機関においても「金融機関」と回答した割合が比較的高く、「金融機関」との連携への期待度が高いことが分かる。また、特に「よろず支援拠点」では「商工会」、「商工会議所」との連携を期待しており、他方で「商工会」、「商工会議所」においても、他機関と比較して「よろず支援拠点」との連携を強化していきたいと回答している割合が高いことが分かる。

本節では、支援機関及び地方公共団体における連携状況、各支援機関の強み・不足している点について確認した。足下、支援機関及び地方公共団体の約8割が他機関と連携しており、機関によって連携先に違いがあることが分かった。次に、支援機関及び地方公共団体の強みをいかした有機的な連携構築に向けて、自機関の強みと感じる点、不足していると感じる点を確認した。各機関が強みと感じる点、不足していると感じる点は大きく異なっており、それぞれの機関に特色があることや、互いの強みをいかした効果的な支援体制を構築することができる可能性が示唆された。他方で、自機関の支援内容や得意分野が、他機関から十分に認識されていない状況も分かり、支援機関及び地方公共団体が改めて自機関の強みを整理し、他機関に発信していくことが、連携強化につながる可能性が示唆された。最後に、支援機関及び地方公共団体が今後連携を強化していきたい先を確認したところ、いずれの機関でも「金融機関」への期待度が高いほか、「よろず支援拠点」と「商工会」、「商工会議所」が互いに連携を期待している様子などが確認できた。

実際に支援の現場では、支援機関同士が創意工夫をしながら効果的な連携体制を構築し、事業者支援の取組が行われている。ここでは特徴的な2事例を紹介する。

事例2-2-3は、商工会議所、金融機関、士業団体が各機関の強みをいかした連携体制を構築し、事業者支援に取り組む支援機関の事例である。

事例2-2-4は、人口と地域の事業所数の減少が続く中、5町の商工会の広域連携組織を設立し、効率的・効果的に地域企業の経営支援に取り組む支援機関の事例である。

事例2-2-3 川口商工会議所

各機関の強みをいかした有機的な連携体制を組み、支援成果を出す支援機関

所在地 埼玉県川口市

▶複雑化する事業者の課題に対応するため、支援機関連携を推進

川口商工会議所が所在する埼玉県川口市は、古くから鋳物工業が盛んで製造業を基幹産業として発展してきたが、市内の事業者数は減少傾向にあり、事業承継、人手不足、原材料高騰等、事業者の経営課題も複雑化。商工会議所には事業者の本質的な課題を解決する経営支援が求められる中、同所のノウハウやリソースにも限界があり、全ての経営相談に対応することは困難であった。また、市内には中小企業支援機関が複数所在するが、互いの機関の事業内容や特徴の共有・理解不足が原因で、非効率な支援体制となっていた。こうした課題を解決すべく、同所の呼び掛けにより、2017年に地元金融機関、士業団体、同所が協定を締結し、“オール川口”の支援体制「チーム・かわビズ」を結成。各機関の強みをいかした連携支援の取組を進めた。

▶金融機関や士業団体の役割を明確にするとともに目標を共有して支援業務に当たる

「チーム・かわビズ」は、銀行や信用金庫など主に市内に店舗を置く金融機関や、士業団体(税理士〈2団体〉、社会保険労務士、行政書士、弁護士)が参画し、各機関が連携しながら伴走型のワンストップ支援体制として発足した。本取組の特徴は、各機関の強みをいかし、連携時の役割分担を明確化している点だ。金融機関は支援先を巡回し経営者の悩みを聞き取って支援ニーズ発掘を行う「かかりつけ医」、士業団体は法律や特許、税務、その他高度な経営相談等に対応する「専門医」、商工会議所はそのハブとなり、企業支援コーディネーターを中心に初期相談で事業者の本質的な経営課題を見抜き適切な支援機関につなぐ「目利き役」と位置付け、各機関はその役割を共有・分担しながら、事業者支援を行う。連携体制をいかした無料の専門家派遣制度「元気アシストプログラム」は、同所が本質的な課題を見抜き、適切な専門家へつなぐことで、経営課題の特定から事業計画策定、実行までを一気通貫で支援する。この取組は反響を呼び、支援実績は2017年の86件から3年目には398件と4倍以上に増加。事業者や金融機関担当者からは支援の拡充を求める声が寄せられ、1案件の派遣回数を3回から5回に拡大した。さらに、中長期的な視野で経営課題解決や成長に向けた支援を行う有料の長期支援制度「超・元気アシストプログラム」も新たに導入し、組織再編、M&Aなど高度な経営課題に対する連携支援の取組も進めた。

▶感染症の感染拡大時に連携支援が効果を発揮。ナレッジの共有で更なる支援力強化へ

各機関の強みをいかした連携で経営課題の特定、計画策定、実行までの一気通貫での支援体制を構築できたことで、支援の質・量共に向上した。「チーム・かわビズ」には新たな金融機関、司法書士、中小企業診断士の士業団体も加わり(現在、金融機関8行庫、7士業団体)、300人以上の士業が専門家として登録。「元気アシストプログラム」は、多様な経営課題に対応できる体制が整い、8年間で足下延べ2,800件超の支援実績を積み上げている。特に、感染症の感染拡大以後、金融機関と密に連携し、同プログラムを活用して融資返済に向けた経営行動計画策定支援を100件以上実施。地域事業者の事業継続、経営改善に大きく貢献した。また、各機関との勉強会の実施や、同所や金融機関の職員が専門家のヒアリングに同席することで、職員自身のスキルアップにもつながっているという。「今後は、支援の成功事例を蓄積し、ナレッジとして共有することを通じ、商工会議所や連携機関の更なる支援力の強化を目指したい」と同所の佐藤寧娘課長は語る。

事例2-2-4 日高経営支援センター

広域連携組織で、効率的・効果的に地域企業の経営支援に取り組む支援機関

所在地 和歌山県由良町、日高町、美浜町、印南町、みなべ町

▶人口と地域事業所数の減少が続く中、5町の商工会の広域連携組織が誕生

和歌山県中部西岸地域の5町(由良町、日高町、美浜町、印南町、みなべ町)の商工会で構成される日高経営支援センターは、広域連携により効率的・効果的に地域企業の経営支援に取り組む商工会の連携組織である。同地域は高級魚「クエ」や「南高梅」など、豊かな山海の幸に恵まれた地域だが、人口減少・少子高齢化が加速し、地域の事業所数も減少傾向にある。また、事業者の経営課題も事業承継、販路開拓、IT化など幅広く、その内容も複雑化。一方、各商工会では、セミナーやイベントなど毎年の定例業務をこなすことが多く、支援活動のマンネリ化や、個々の職員の支援力の差により、事業者の経営課題に対応できていないことが問題となっていた。「商工会に求められる支援範囲は広く、全てに対応できる人材は簡単に育成できない。限られた職員数で支援力を維持・強化するために、商工会同士の広域連携を仕組み化する必要があった」と同センターの荊木宣雄センター長は振り返る。こうした現状を打開するため、2014年に五つの商工会の広域連携組織「日高経営支援センター」が組成された。

▶経営支援、伴走型推進、事業所広報の3班体制で職員全員が支援に取り組む

同センターは単なる事務方トップの連絡会議といった連携ではなく、5町の経営指導員、経営支援員、22名全員が所属する。横串を通す形で経営支援班、伴走型推進班、事業所広報班の三つの班に分かれており、各班が年度ごとに目標数値を設定し工夫して事業に取り組む。支援力向上を狙って班構成にも工夫を凝らした。班には経験豊富なベテランから若手までを幅広く配置し、班内で課題を共有することで、経験の浅い職員はベテラン職員のフォローを受けながら支援経験を積んでいく。また、必ず異なる地域の職員同士をペアにすることで、自分が所属する商工会の支援方法とは別の切り口を見いだし、客観的な目線で支援できるように工夫した。経営支援班は主に事業承継や創業、伴走型推進班は販路開拓支援などが担当業務。それぞれ専門的な知識や経験が必要となる分野だが、班員のノウハウを集結し事業者ごとに特性や成長段階を見極め、全員で支援に当たっている。事業所広報班は情報サイト「日高ディスカバリーNews」を立ち上げ、会員事業者を取材し、情報を広く発信。営業時間や商品情報だけでなく、消費者目線での一歩踏み込んだ情報が伝えられるよう工夫を凝らしている。

▶各会の力を集結し、商工会組織の次世代のスタイルを目指す

一連の取組によって町を超えた濃密な支援が可能となり、全体の支援力向上につながっている。取組以後、3年間で14件の事業承継の支援に成功した。「日高ディスカバリーNews」では、地域企業の1割をカバーする約150店を紹介。隣町となれば店の存在を知らない人も多く、地域内でも反響を呼んでおり、事業者の地元商圏の拡大に貢献している。また、職員全員がセンター事業の全体像を把握でき、広域支援に対する当事者意識が芽生えたことは、職員の意識改革にもつながっているという。「指導員と支援員の業務の棲み分け意識が薄れ、全員が課題意識を持って能動的に工夫や改善を行いながら日々の支援を実施するようになった。5町で連携し会員支援を行っていくことが各商工会の力の結集となり、更なる事業者支援の魅力につながっていく。人口減少下での商工会組織の次世代のスタイルとなっていくような取組を更に進めていきたい」と荊木センター長は語る。

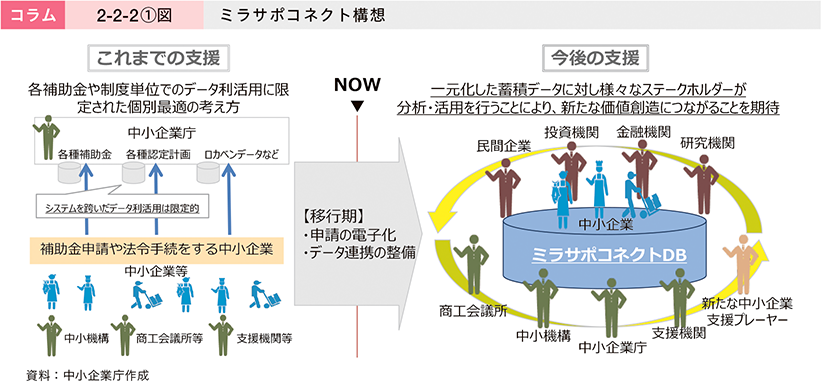

コラム2-2-2 ミラサポコネクト構想について

1.ミラサポコネクト構想とは

現在、jGrants(補助金の電子申請システム)やGビズID(法人・個人事業主向け共通認証システム)等の活用により、補助金をはじめとした行政手続の完全電子化が進められている。ミラサポコネクト構想とは、これらの中小企業等の申請データを蓄積した官民の中小企業等に関するデータの連携基盤である「ミラサポコネクト」を構築し、行政機関、支援機関、中小企業等の様々なステークホルダーが申請データを分析・活用できるようにすることで、新たな支援策の創出、民間支援サービスの活性化、効果的な政策立案等を目指すものである。

ミラサポコネクト構想を推進することにより、これまでは中小企業支援に関わりが少なかったものの、興味関心や志の高い新たな中小企業支援プレーヤーも巻き込んだ、中小企業支援のコミュニティづくりを進め、中小企業等の成長につなげていく。

2.成長加速マッチングサービスについて

ミラサポコネクト構想の推進を通じて、成長志向の中小企業等の後押しや民間支援サービスの活性化につなげていくことを目指し、ミラサポコネクトに蓄積したデータを活用した初のサービスとして、令和7年3月に成長加速マッチングサービスの提供を開始した。事業者がシステム上に資金調達や販路開拓など、更なる成長を目指す上での課題やニーズを登録することにより、全国の支援機関に対してアピールする機会が得られ、これまで接点のなかった支援機関(金融機関や投資機関、認定経営革新等支援機関等)からの支援に関する連絡(コンタクト)を受ける可能性が高まる。コンタクトを受けた事業者は、自社の課題にあった支援機関を選択して面談・相談を行うことができ、自社の更なる成長につなげることができる。

<想定される課題やニーズ>

・新規事業の展開や事業拡大に向けた資金調達

・事業承継に関する金融機関や投資機関等の支援

・投資機関による企業価値の向上

・販路開拓等の経営課題解決に向けた専門家の支援