第2節 支援機関の現状と課題

本節では、支援機関における支援活動の取組状況を確認した上で、支援機関が抱える課題と支援の質の維持・向上に向けた取組を明らかにしていく。また、ここからは、支援機関別の集計を実施し、支援機関の特性の違いを明らかにすることを試みる54。

54 なお、支援機関ごとに求められる役割や事業者による相談内容とその対応方法が異なるため、必ずしも定量的な比較はできないことに留意が必要。

1.支援機関の取組状況

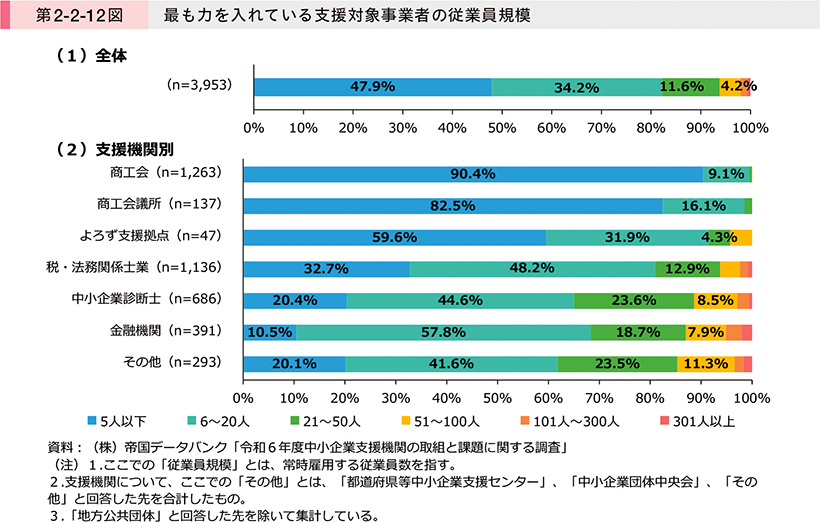

本項では、足下の支援機関における支援活動の取組状況について確認していく。第2-2-12図は、最も力を入れている支援対象事業者の従業員規模を確認したものである。これを見ると、「全体」では「5人以下」又は「6~20人」と回答した支援機関が8割超と、比較的従業員規模の小さい事業者を中心に支援を行っている様子が見て取れる。支援機関別に確認すると、「5人以下」が「商工会」で約9割、「商工会議所」で約8割、「よろず支援拠点」で約6割となっており、特に、従業員規模の小さい事業者への支援に注力している様子が見て取れる。また、「税・法務関係士業」、「中小企業診断士」、「金融機関」は、比較的従業員規模の大きい事業者の支援にも注力している様子が見て取れる。

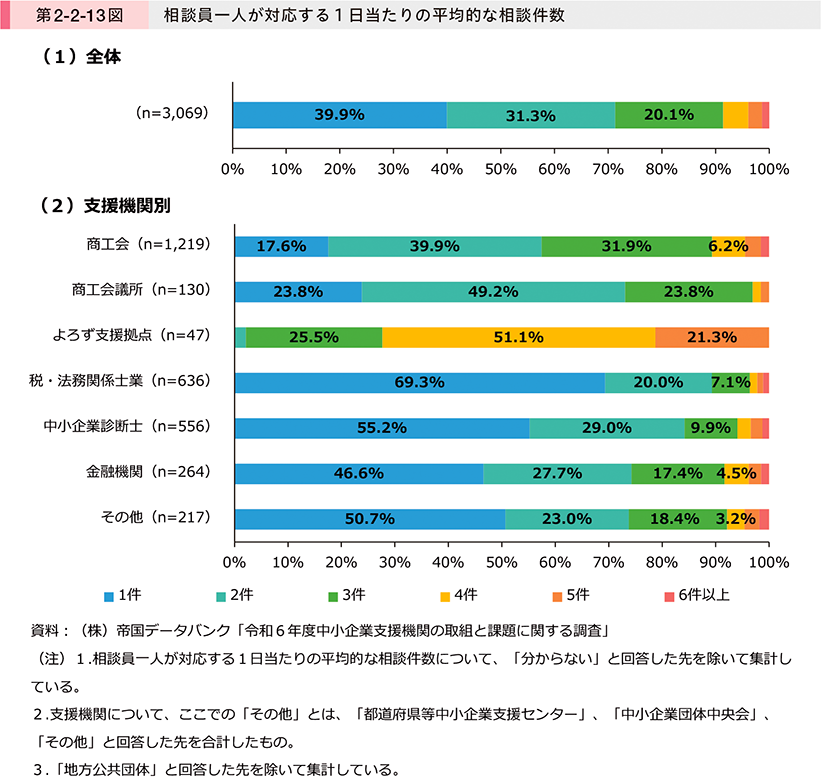

ここからは、支援機関における相談員55の対応状況について詳しく確認していく。第2-2-13図は、相談員一人が対応する1日当たりの平均的な相談件数を確認したものである。これを見ると、「全体」の約9割が1日当たりの相談件数を1~3件と回答している。支援機関別に見ると、他の支援機関と比較して、「よろず支援拠点」の対応件数が非常に多く、約7割が、1日当たり平均4件以上対応していることが分かる。

55 ここでの「相談員」とは、中小企業・小規模事業者の経営相談に対応可能な社員・職員・支援専門家等を指す。

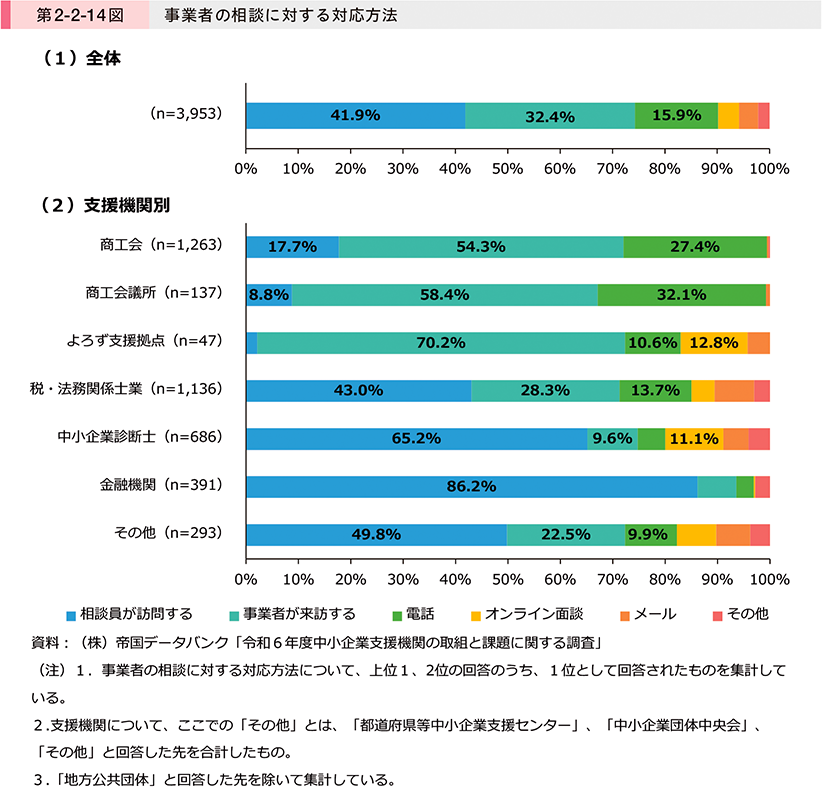

次に、支援機関によって、事業者との接触方法に違いがあるのかを確認する。第2-2-14図は、支援機関に、事業者の相談に対する対応方法を確認したものである。これを見ると、「全体」では、「相談員が訪問する」と回答した支援機関の割合が約4割で最も高く、次いで「事業者が来訪する」と回答した割合が高い。支援機関別に見ると、「金融機関」、「中小企業診断士」、「税・法務関係士業」は「相談員が訪問する」と回答した割合が高い一方、「商工会」、「商工会議所」、「よろず支援拠点」は「事業者が来訪する」と回答した割合が高い。また、「よろず支援拠点」や「中小企業診断士」では、約1割が「オンライン面談」と回答しており、支援機関によって、事業者との接触方法についても違いがあることが分かる。

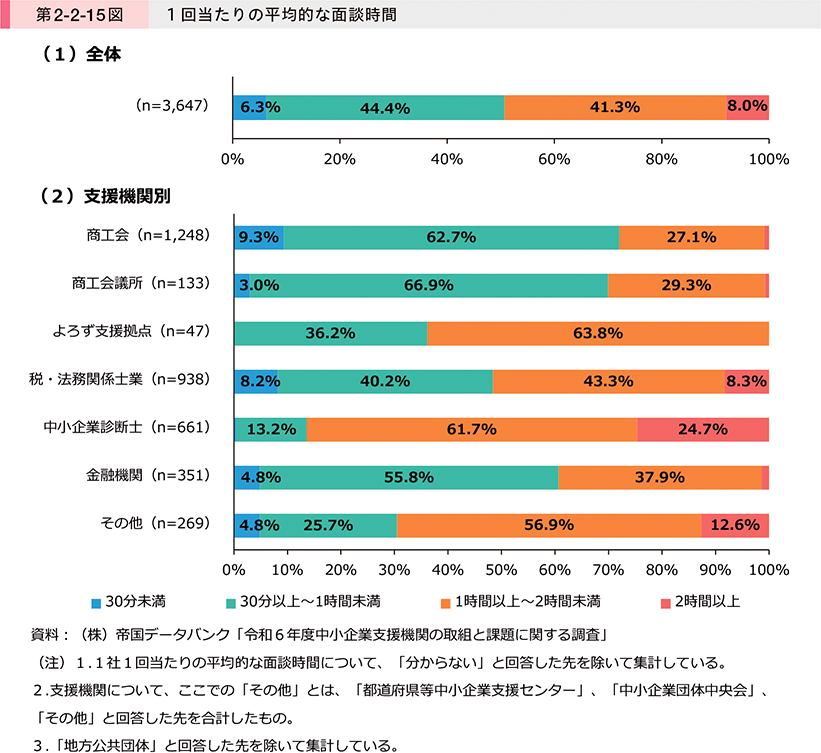

第2-2-15図は、1回当たりの平均的な面談時間を確認したものである。これを見ると、「全体」では、平均的な面談時間は「30分以上~1時間未満」又は「1時間以上~2時間未満」と回答した割合が高い。支援機関別に確認すると、「商工会」、「商工会議所」、「金融機関」は「30分以上~1時間未満」と回答した割合が高く、「中小企業診断士」は、他機関と比較して「2時間以上」と回答した割合が高い。支援機関によって、1回当たりの面談時間にも違いがあることが分かる。

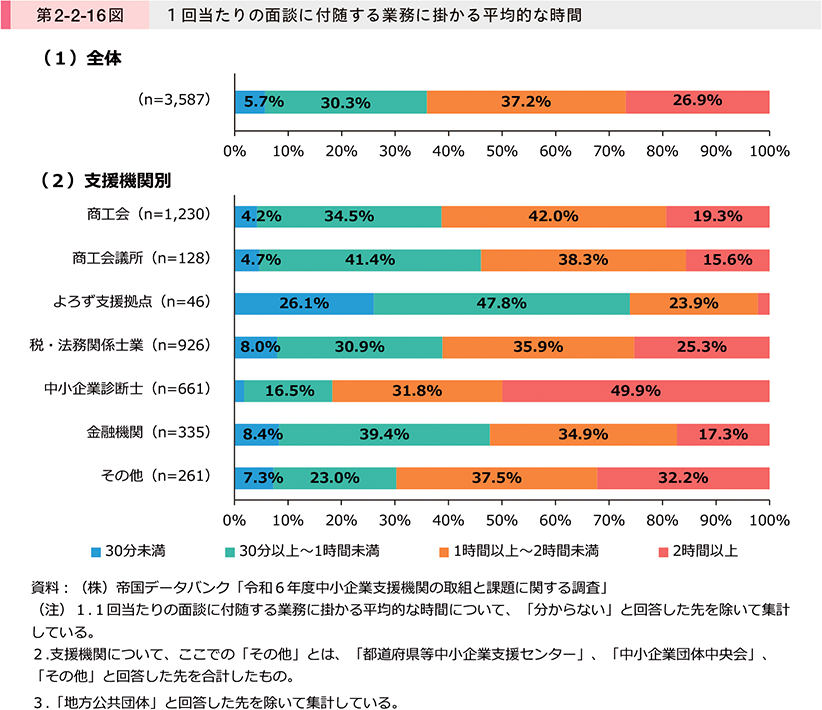

第2-2-16図は、1回当たりの面談に付随する業務56に掛かる平均的な時間について確認したものである。これを見ると、「全体」では「1時間以上~2時間未満」と回答した割合が最も高く、次いで「30分以上~1時間未満」、「2時間以上」と続いている。支援機関別に見ると、特に「中小企業診断士」は「2時間以上」と回答した割合が高いことが分かる。支援機関では、事業者との面談の事前準備や相談記録の作成、解決方法の探索など、面談以外の業務負担があることが分かる。

56 ここでの「面談に付随する業務」とは、面談の事前準備や相談記録の作成、解決方法の探索など相談に対する面談以外の業務を指す。

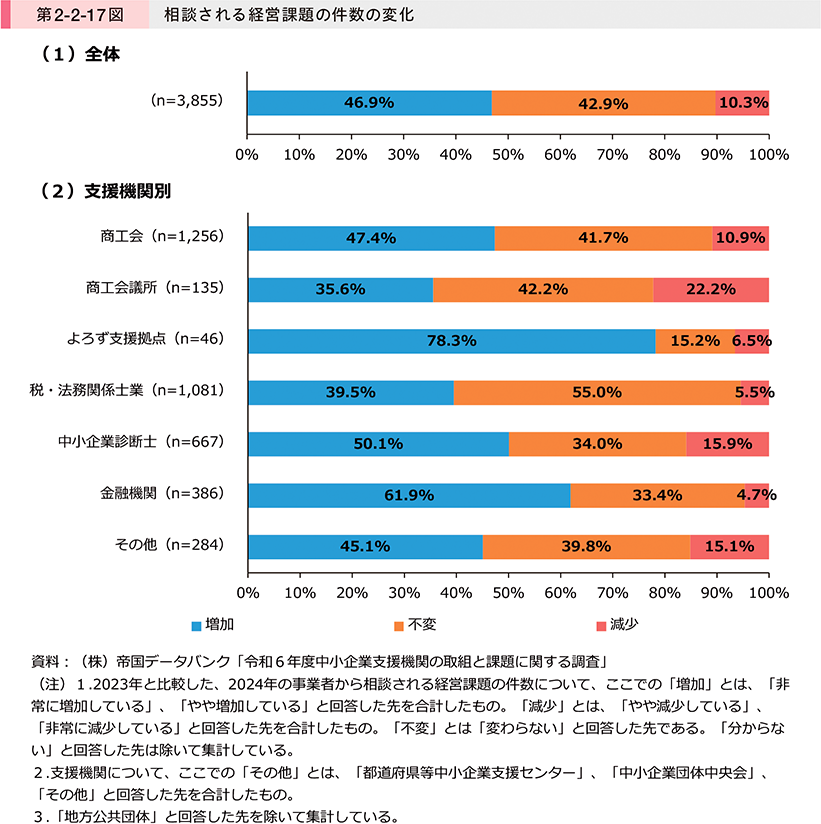

次に、支援機関が事業者から相談される経営課題に変化が生じているか、足下の状況を確認していく。第2-2-17図は、2023年と比較した、事業者から相談される経営課題の件数の変化を確認したものである。「全体」を見ると、足下1年間において、約半数の支援機関が、相談される経営課題の件数について「増加」と回答している。支援機関別に見ると、「よろず支援拠点」、「金融機関」において「増加」と回答した割合が比較的高い。

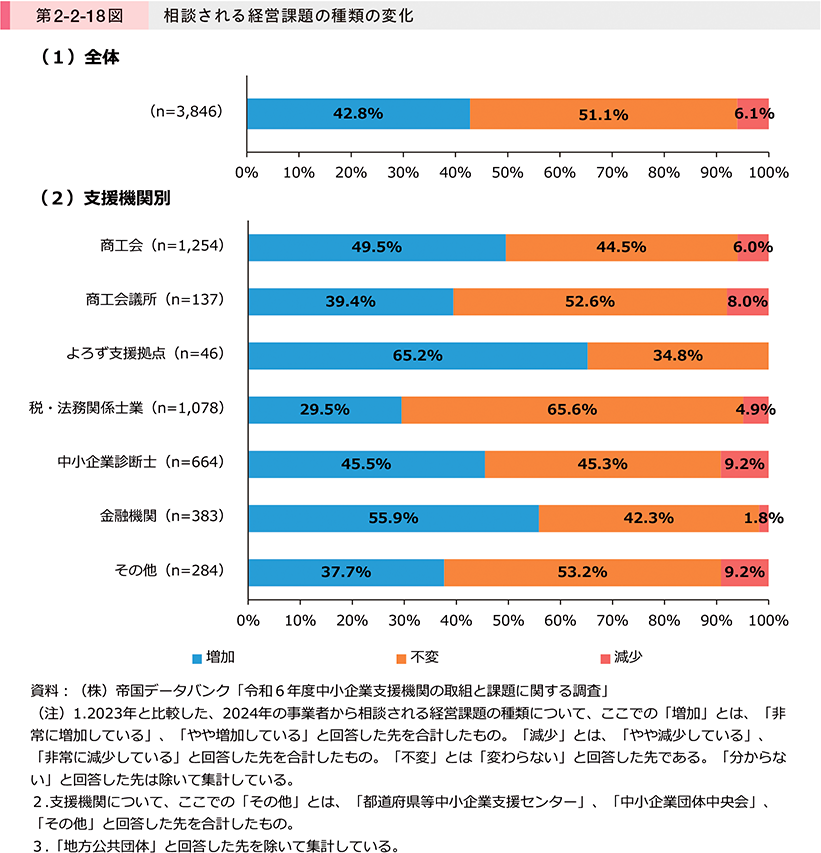

第2-2-18図は、2023年と比較した、事業者から相談される経営課題の種類の変化を確認したものである。「全体」を見ると、足下1年間において、4割を超える支援機関が、経営課題の種類について「増加」と回答している。支援機関別に見ると、件数同様、特に「よろず支援拠点」、「金融機関」が相談される経営課題の種類が増加していることが見て取れる。足下、一部の支援機関では、相談される経営課題も多様化していることが分かる。

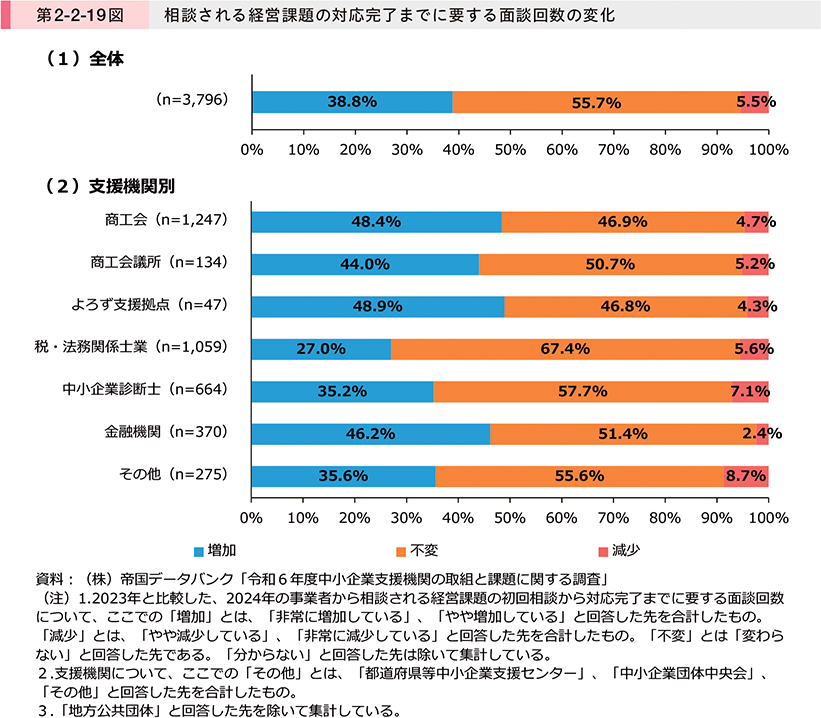

第2-2-19図は、2023年と比較した、事業者から相談される経営課題の初回相談から対応完了までに要する面談回数の変化を確認したものである。これを見ると、足下1年間において、約4割の支援機関が「増加」と回答していることが分かる。

基本計画が指摘している57ように、支援先事業者からの相談が多様化・複雑化している中で、事業者の経営課題に対応するため面談回数も増加している可能性がある。また、中小企業庁が2023年6月に公表した「経営力再構築伴走支援ガイドライン」における「対話と傾聴」を重視した伴走支援58の取組が支援機関に浸透していることも示唆される。

57 基本計画では、「小規模事業者を取り巻く環境や抱える課題が多様化・複雑化することにより、経営指導員等の業務が質・量ともに急増」していることを指摘している。

58 ここでの「伴走支援」とは、経営者等との「対話と傾聴」を通じて、本質的な経営課題に対する気付きを与え、自己変革・行動変容を促す、「課題設定」を重視した支援手法により行う支援のことを指す。

2.支援機関が抱える課題と支援の質の維持・向上

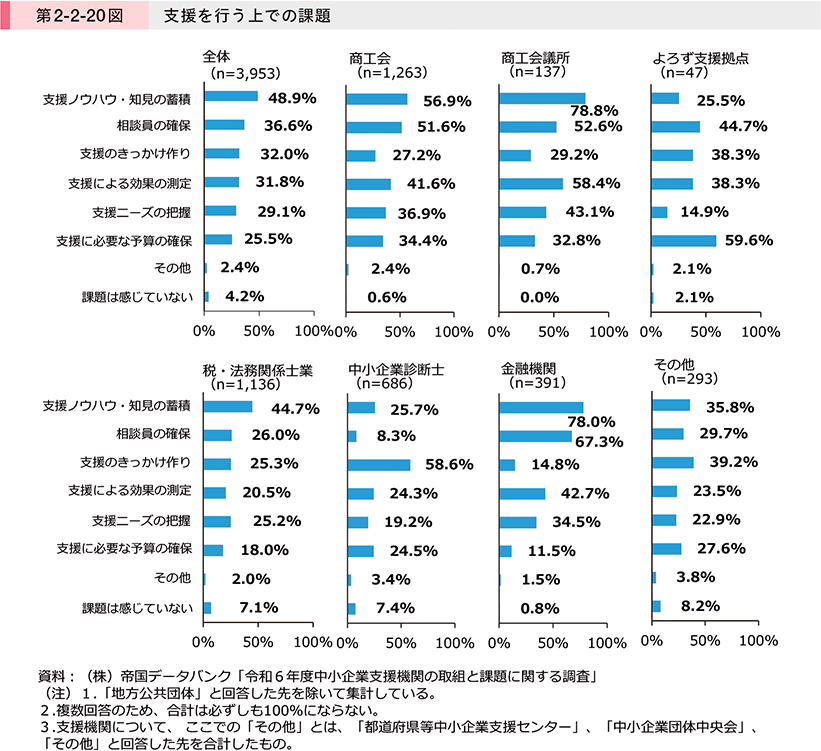

ここからは、支援機関が抱えている課題や、支援の質の維持・向上に向けた取組について確認していく。まず、支援機関は経営支援の現場において、どのような課題を感じているのかを確認する。第2-2-20図は、支援機関別に、事業者の経営課題に対する支援を行う上で、課題と感じるものを確認したものである。これを見ると、「全体」では「支援ノウハウ・知見の蓄積」と回答した割合が最も高く、次いで「相談員の確保」、「支援のきっかけ作り」と続いている。支援機関別に見ると、「商工会」、「商工会議所」、「金融機関」では「支援ノウハウ・知見の蓄積」や「相談員の確保」に、「中小企業診断士」では「支援のきっかけ作り」に、「よろず支援拠点」では「支援に必要な予算の確保」に、課題を感じている様子が見て取れる。

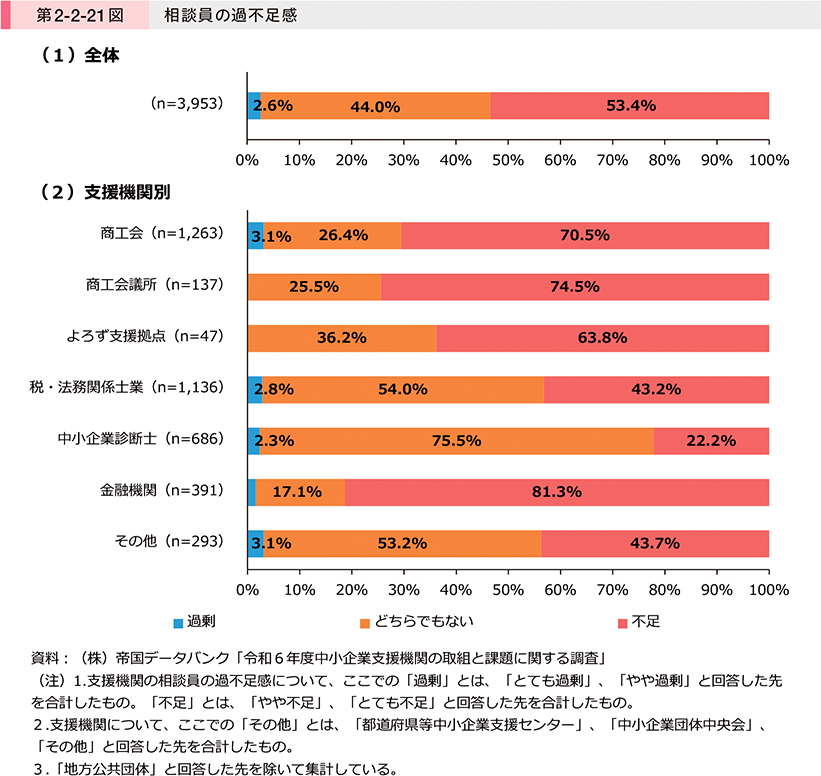

第2-2-20図では、支援機関が全体として「相談員の確保」に課題を感じている様子が見て取れたことから、次に、支援機関における相談員の過不足感を確認する。第2-2-21図を見ると、「全体」では半数以上の支援機関が、相談員が「不足」と回答している。支援機関別には、「金融機関」、「商工会議所」、「商工会」、「よろず支援拠点」の不足感が比較的高いことが分かる。

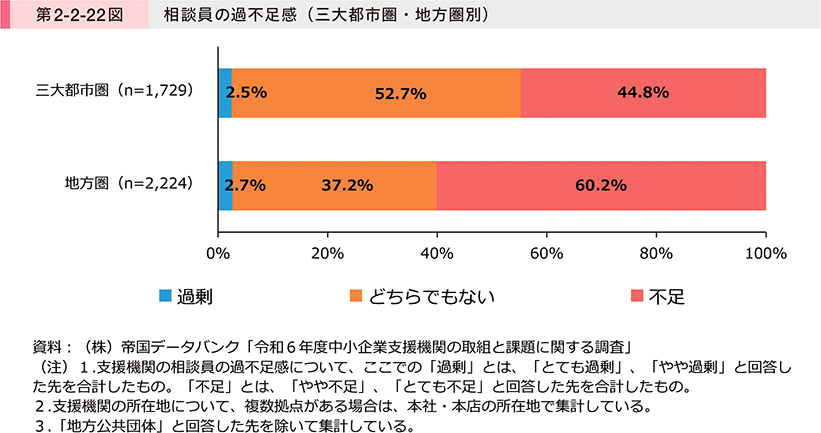

第2-2-22図は、支援機関の相談員の過不足感について、支援機関の所在地別(三大都市圏・地方圏別)に確認したものである。これを見ると、「三大都市圏」より、「地方圏」の方が、相談員が「不足」と回答した割合が高く、「地方圏」において、相談員の不足感が高い状況が見て取れる。

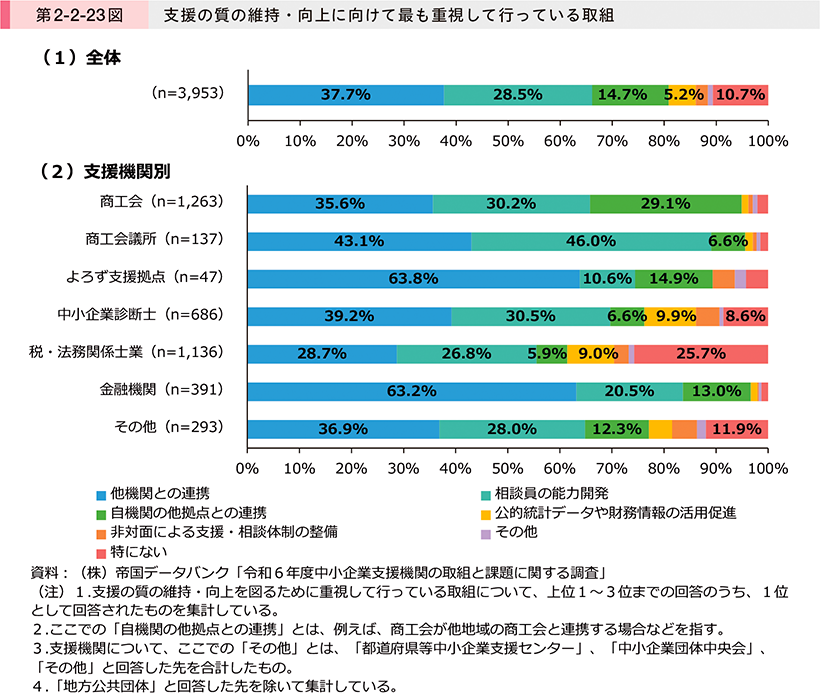

第2-2-20図では、支援機関が全体として「支援ノウハウ・知見の蓄積」に課題を感じている様子が見て取れたことから、足下で、この課題にどのように対応しているのか確認する。第2-2-23図は、支援機関が支援の質の維持・向上に向けて最も重視して行っている取組を確認したものである。「全体」を見ると、「他機関との連携59」、「相談員の能力開発」、「自機関の他拠点との連携」と回答した割合が高い。事業者の経営課題が多様化・複雑化している中、足下、支援機関が支援の質を維持・向上させるために、連携や相談員の能力開発の取組を重視していることが分かる。また、支援機関別に見ると、「商工会」では、「自機関の他拠点との連携」と回答した割合が他機関と比較して高く、拠点間で支援ノウハウの共有等を行い、支援の質の維持・向上に取り組んでいる様子が見て取れる。

59 ここでの「連携」とは、他機関と共同で支援に取り組むことや、支援先を他機関に紹介すること、相談員の能力向上に向けてノウハウの共有をすること、また、自機関の他拠点とこれらの取組を実施することなどを指す。

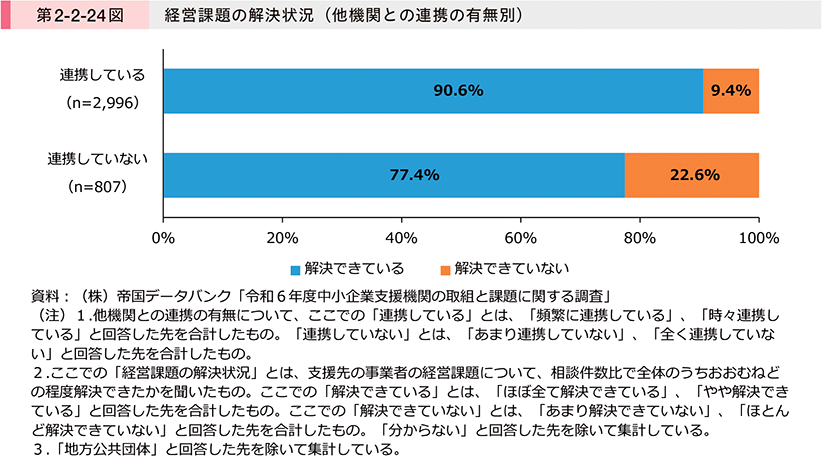

第2-2-23図では、支援の質を維持・向上させるために支援機関が連携に取り組む様子が見て取れた。そこで、支援機関同士の連携の効果について確認する。第2-2-24図は、他機関との連携の有無別に、経営課題の解決状況を確認したものである。これを見ると、他機関と「連携している」支援機関は、「連携していない」支援機関と比較して、事業者の経営課題を「解決できている」割合が高い傾向にあることが分かる。支援機関同士の連携が、支援先事業者の経営課題の解決に効果がある可能性が示唆される。

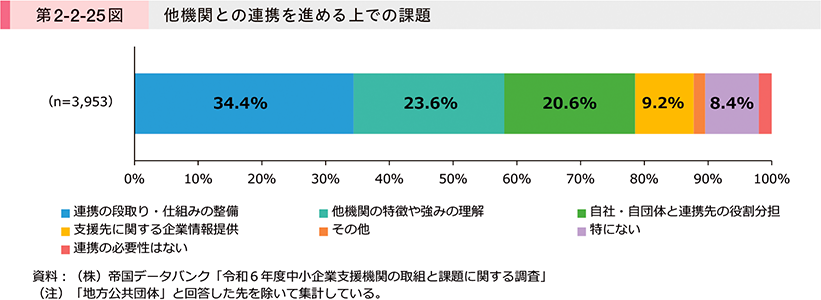

次に支援機関同士の連携にどのような障壁があるのかを確認する。第2-2-25図は、他機関との連携を進める上での課題について確認したものである。これを見ると、「連携の段取り・仕組みの整備」と回答した割合が最も高く、次いで「他機関の特徴や強みの理解」、「自社・自団体と連携先の役割分担」が続いている。この調査結果から一概にはいえないが、支援機関同士の連携を促進させるためには、連携の仕組みの整備を進めることや、連携先に自機関の特徴や強みを発信すること、連携する上での役割分担を明確にすることなどが、重要であると示唆される。

本節では、支援機関の取組状況、支援機関が抱えている課題と支援の質の維持・向上に向けた取組について確認した。支援先事業者の経営課題が、多様化・複雑化する中で、事業者を支える支援機関は、「経営力再構築伴走支援ガイドライン」に基づく「対話と傾聴」を通じて、事業者の本質的な課題の解決に向けてより丁寧に支援を行っている様子が推察された。一方、地方圏を中心に相談員の不足感が高まっており、「支援ノウハウ・知見の蓄積」や「相談員の確保」等に課題を感じていることが分かった。

こうした中、支援機関は、支援の質の維持・向上に向けて、他機関や自機関の他拠点との連携、相談員の能力開発を重視して取り組んでいることが分かった。実際に他機関と連携している支援機関ほど事業者の経営課題を解決できている割合が高い傾向にあり、支援機関同士の連携が支援の質の向上に有効であることが示唆された。他方、支援機関同士の連携を推進するに当たって、「連携の段取り・仕組みの整備」や「他機関の特徴や強みの理解」が課題となっていることも明らかになった。

実際に現場の支援機関では、支援力の向上に向けて、様々な工夫を凝らした取組が行われている。ここでは特徴的な2事例を紹介する。

事例2-2-1は、職員の支援時間確保に向けて業務効率化を進めた上で、支援力向上に取り組む支援機関の事例である。

事例2-2-2は、職員の支援力の可視化と「プロセスコンサルティング」の手法を取り入れることで、支援の質の向上に取り組む支援機関の事例である。

事例2-2-1 坂東市商工会

既存業務の『改善』による業務効率化と職員の即戦力化に取り組む支援機関

所在地 茨城県坂東市

▶伴走支援の推進で経営指導員の業務負担が増加、同会内でのノウハウの引継ぎも課題

茨城県坂東市の坂東市商工会は、2006年に岩井市と猿島町の2商工会の合併により発足し、地域に根ざした支援機関として、市内事業者の様々な経営課題に対し支援を行っている。2014年の小規模企業振興基本法制定以後、商工会は従来の記帳指導等の経営改善普及事業に加え、小規模事業者の経営課題により踏み込んだ経営発達支援事業を実践するための伴走型支援を担うようになり、同会職員の業務が質・量共に増加傾向にあった。また、職員の退職や異動によって個人の経験やノウハウが受け継がれず、複雑化する事業者の経営課題に十分に対応できていないといった問題も顕在化していた。特に感染症の感染拡大時には、電話による問い合わせが殺到する中、経験の浅い職員が対応しきれないためにベテラン経営指導員に業務が偏り、ベテラン経営指導員が本来取り組むべき高度な支援案件に集中して時間を割くことが困難な状況となっていた。こうした現状を打開すべく、同会は足下の業務効率化と経営指導員以外の職員も含めた全職員の支援力向上の取組を進めた。

▶「改善の4原則」で業務効率化を推進、県連合会と連携したOJTで支援力向上を目指す

業務効率化に当たって参考にしたのは、製造業の工程改善でも使われている「改善の4原則」(取り除く、まとめる、整理する、単純化する〈ECRS〉)だ。「一発ホームランは狙わず、小さな一歩を諦めずに業務効率化を図り、一人当たり1日10分程度業務時間を減らすことを目指した」と、当時同会で取組を推進した茨城県商工会連合会(以下、「茨城県連」という。)の上坂卓也専門経営指導員は振り返る。具体的には、手作業で発送していた会員向け文書を廃止しWEBレターを導入(「取り除く」)、同一メンバーの会議を可能な限り同日に実施するよう調整(「まとめる」)、各種資料の電子化で管理を効率化(「整理する」)、など、あらゆる業務における既存のやり方を疑って業務を細分化し、削減・効率化できることをコツコツ積み上げた。また、事業パンフレットの整備や、属人化していた業務の標準化・マニュアル化も推進(「単純化する」)。事業者からの初期相談時の確認シートを作成・共有し、創業、補助金、経営計画策定等の初期相談の際、経験の浅い職員でも必要なヒアリングや事業の紹介ができるような体制を整えた。これらの取組は着実に効果が出ており、特にWEBレターの導入では、半年換算で合計200時間以上の業務時間削減が実現。捻出した時間は職員の支援力向上の時間に充てており、支援経験の浅い職員を対象に、茨城県連のブロックマネージャーやスーパーバイザー(以下、「SV」という。)と連携したOJTを実施し、現地指導を含む実践的な研修を通じて事業計画の策定支援などの教育を推進している。

▶事業計画の策定件数が増加、より高度な経営支援にも取り組む

一連の取組により、経験の浅い職員の早期育成の仕組みが整い、早期に事業計画や持続化補助金などの策定支援をほぼ一人で行えるレベルになった。経験の浅い職員の即戦力化は、同会の業務負担の平準化にもつながり、ベテラン経営指導員が高度な案件に集中できるようになっている。取組前から比べ同会の事業計画の策定件数は倍増し、年間90件となり、持続化補助金やものづくり補助金の申請件数も県内43商工会中でトップ5に入る状況となった。「経験の浅い職員も、整備されたマニュアルの活用やOJTで経験を積むことで、自信を持って経営指導ができるようになった。今後は高度な経営課題の伴走支援にも注力していきたい」と同会の浦和祐樹課長は語る。

事例2-2-2 岐阜県商工会連合会

職員の支援力の可視化等により、支援の質の向上に取り組む支援機関

所在地 岐阜県岐阜市

▶事業者の複雑な経営課題に対応するため、職員の支援スキルの底上げが課題

岐阜県商工会連合会は岐阜県内42商工会を統括し、中小企業・小規模事業者を支援する支援機関である。同県の事業者は、1996年から2016年で4分の1が減少し、雇用喪失などにより地域経済が疲弊。地域を支える事業者の事業継続に向け、収益力向上や事業承継の強化が喫緊の課題であった。また、激変する外部環境の中で、事業者の経営課題も複雑化。商工会には、「どのように売上げや利益を伸ばせばよいか」という事業者からの根本的な相談も目立ち始めた。同会は、商工会が従来実施していた記帳指導等の規則や手順を助言する業務ノウハウだけでは、これらの複雑化した事業者の経営課題に対応することが困難と判断し、事業者の本質的な課題を見極め、成長を促す支援を実現すべく、県内商工会組織全体で支援スキルを底上げする育成・支援体制の整備に取り掛かった。

▶「プロセスコンサルティング」の導入と支援スキルの可視化で、支援力向上に取り組む

同会は2018年に「商工会未来創造プラン」と題する10か年計画を策定し、支援手法を抜本的に見直した。柱の一つが、事業者との対話を通じて経営課題を深掘りし、本質的な解決策を論理的に導き出す「プロセスコンサルティング」の導入だ。導入に当たり、小規模事業者の支援経験が豊富な中小企業診断士の資格を持つ外部専門家をスーパーバイザー(以下、「SV」)として招き、全5回のOJTを通じて、県下の全経営指導員約110名の人材育成を進めた。取り分け特徴的な点は、指導員の支援スキルを点数により可視化したことだ。OJTを受ける1、2、5年目の指導員を対象に、「分析・立案・提案」の三つの観点、九つの評価項目からSVが5点満点で点数評価。「指導員5年目において、各評価項目で平均3点以上を獲得すること」を目標に設定し、点数をスキルマップで本人にフィードバックすることで、指導員は自身の得意な分野、優先的に強化すべき分野を具体的に把握できるようになった。総じて評価点の低かった「ロジカルシンキング」等は、OFF-JTで指導員が学習する機会を確保した。加えて、事業者に論理的に支援提案ができるよう県下統一の支援計画書を作成。指導員に支援計画書を用いた支援件数の年間目標を設定し、「プロセスコンサルティング」の実践を促すなど、様々な工夫を凝らし、取組を進めた。

▶高い支援力を武器に、事業者の経営力向上に貢献していく

足下、5年目の指導員は継続して平均3点以上を獲得するなど、一連の取組は、現場の支援力の底上げにつながっている。支援計画書を用いた経営支援の実施件数は2019年度140件から2023年度449件へと拡大し、足下2024年度は600件以上を見込むなど、支援件数も着実に増加。また、支援の内容が従来の要望対応型から課題設定型の支援へシフトしたことで、事業者からは「従来の経験則に基づく助言だけでなく、論理的な分析を基に経営の本質に踏み込んだ提案をしてくれる」と評価を受けるようになった。各商工会の会長も、自組織の支援力を評価し、会員事業者に積極的にPRし始めるなど、組織全体で経営支援に対する機運醸成が進んでいる。今後は、支援の成果を検証しながら改善を重ねることで、事業者の経営力向上に一層貢献していく方針だ。「全ての指導員が経営コンサルタントレベル(5点満点)を目指すのではなく、指導員それぞれが得意分野を持ち、互いの支援特性を補完し合うことで組織として支援の質向上に取り組む。事業者の抱える真の経営課題を見極め、それを解決へ導く地域密着型コンサルタント組織として、地域と事業者に貢献していきたい」と同会の横山建人広域推進課長は語る。

コラム2-2-1 よろず支援拠点について

1.よろず支援拠点とは

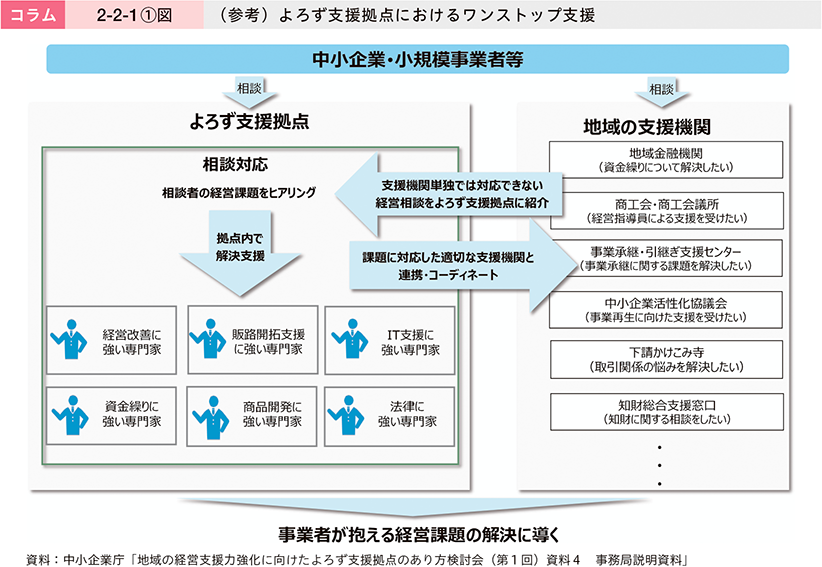

よろず支援拠点は、各地域の支援機関等と連携しながら、中小企業・小規模事業者が抱える売上拡大や経営改善等に関する様々な経営相談に対応するワンストップ総合窓口として、平成26年に全国47都道府県に整備された。

よろず支援拠点創設当時は、中小企業・小規模事業者には「自社・自身の課題が明確化されておらず、質問をしたいが、誰に質問して良いか分からない」、支援機関には、「多様な支援機関が課題ごとに存在しており、機能を有機的に結びつける機関が不在」といった課題が存在しており、これらの課題を踏まえ、よろず支援拠点では、(1)ワンストップ機能、(2)コーディネート機能、(3)高度な経営アドバイス機能の3機能を担うこととした。

(1)ワンストップ機能

「どこに相談したらよいか分からない」といった中小企業・小規模事業者に対して、よろず支援拠点の専門家(コーディネーター)が課題を整理した上で、的確な支援機関等を紹介するとともに、国等の支援施策の活用促進や制度改善に関する要望をくみ取る、ワンストップ機能を提供する。

(2)コーディネート機能

個々の支援機関では対応できない課題について、商工会・商工会議所、金融機関等の地域の支援機関等をつなぐハブとして、総合的な課題解決に取り組む。

(3)高度な経営アドバイス機能

様々な分野の専門家が、幅広い視野から、経営者が抱える課題の本質を見抜き、気付きを与えるとともに、市場動向やメディア戦略など経営の中身まで一歩踏み込んだ支援を行う。

2.よろず支援拠点の現状

よろず支援拠点は、平成26年の設置から令和6年で10年が経過した。相談対応件数は、事業開始以降着実に増加しており、これまで累計300万件もの相談対応の実績を積み上げてきた。

令和6年4月時点で、全国で1,000名を超えるコーディネーターが在籍しており、主に売上拡大や経営改善など、中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題に関する相談に対応しつつ、物価やエネルギー価格の高騰、人手不足、DX、カーボンニュートラルなど、中小企業・小規模事業者の事業環境の変化による新たな課題にも対応している。

また、感染症の感染拡大や各地で発生する豪雨・台風災害、ロシアによるウクライナ侵攻によるエネルギー価格高騰などの予期せぬ緊急事態への対応については、よろず支援拠点において、それぞれ特別相談窓口を設置し、率先して相談対応を実施してきた。

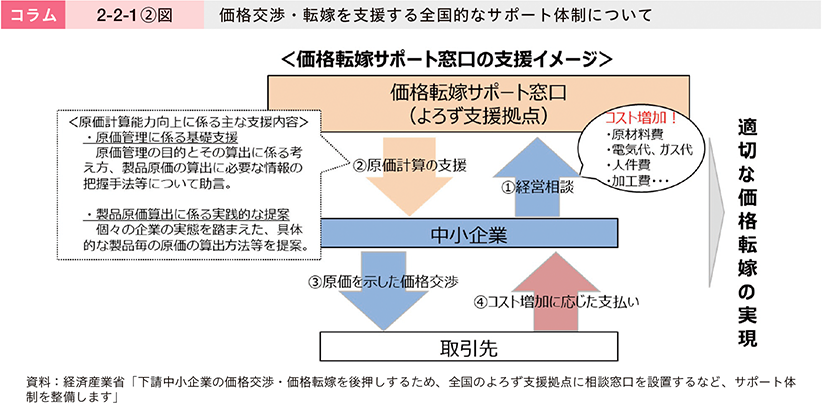

さらに、政府の重要施策の一つである価格転嫁に関しては、中小企業・小規模事業者が取引先等に対して、適切に価格交渉・価格転嫁ができる環境を整備するため、令和5年度、全国のよろず支援拠点に「価格転嫁サポート窓口」を設置し、価格交渉に関する基礎的な知識や原価計算の手法の習得支援を通じて、中小企業・小規模事業者の価格交渉・価格転嫁を後押ししてきた。

3.今後のよろず支援拠点の方向性

中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は、「大幅な賃上げ」、「少子高齢化・人口減少」、「人手不足」、「経営者の高齢化・後継者不足」、「原材料・エネルギーコスト等の上昇」、「50年ぶりの円安水準」、「DXの進展」、「カーボンニュートラル・GXの重要性の高まり」など、大きく変化を遂げつつある中、中小企業・小規模事業者がこれまで以上に「稼ぐ力」を高めていくことが重要である。

「稼ぐ力」の向上には、支援機関による経営支援が重要である。そこで、令和6年10月から「地域の経営支援力強化に向けたよろず支援拠点のあり方検討会」を開催し、これまでのよろず支援拠点事業の成果・実績や、各拠点が地域の状況を踏まえて磨き上げてきた特徴・強みを踏まえつつ、よろず支援拠点のあり方、地域におけるよろず支援拠点と他の支援機関との役割分担・連携のあり方等について検討した。

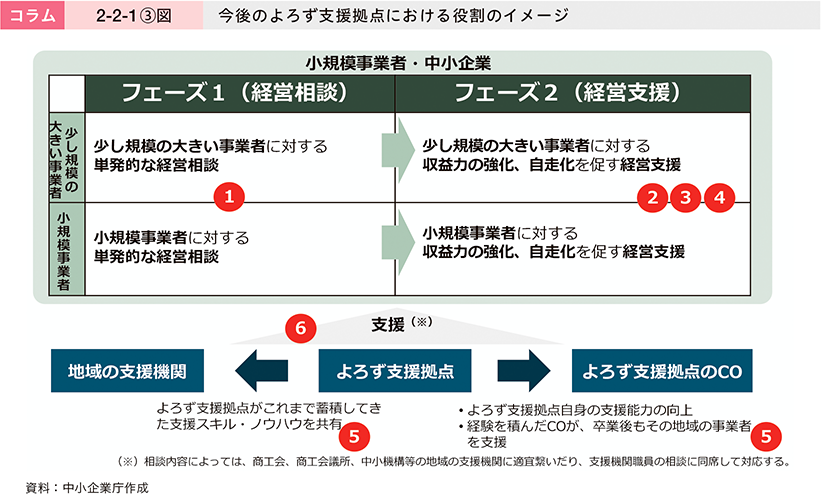

中小企業庁では、これまで全6回開催してきた本検討会で行った議論を踏まえ、よろず支援拠点の役割を以下の6点に整理した。

① 事業者のあらゆる課題への相談対応・窓口

② 事業者の収益力の強化

③ 経営者の経営スキルの向上・自走化

④ 成長するポテンシャルのある事業者への成長支援

⑤ 拠点内外の支援人材における支援能力の向上

⑥ 地域の中小企業支援システムを機能させるコーディネーション

よろず支援拠点における支援の対象については、引き続き、あらゆる課題への相談対応・窓口となることを基本的な姿勢とし、商工会・商工会議所が対応している相談内容について、よろず支援拠点が窓口となった場合には、必要に応じて課題を整理した上で商工会・商工会議所につなぐとともに、専門的な相談については、よろず支援拠点において対応していくこととした(役割①)。その他の支援機関との役割分担については、課題に対応した適切な支援機関に橋渡しするものとした(役割⑥)。

また、地域経済の活性化・好循環の実現に向けて、小規模事業者よりも少し規模の大きい事業者の支援比率を高めていくこととした(役割①)。

加えて、成長するポテンシャルのある事業者に対しては、その成長支援にも取り組んでいくこととした(役割④)。

よろず支援拠点における支援の内容については、中小企業・小規模事業者の収益力の強化、経営者の自走化に向けた支援は、事業者が求める足下の課題解決を繰り返すことで信頼関係が構築された後に実施されることが多いため、まずは、事業者の求める課題に対応しつつ(フェーズ1)、企業全体の稼ぐ力を伸ばそうとする意欲のある事業者には、採算の可視化を行いながら、課題設定、課題解決支援を継続的に行っていく(フェーズ2)こととした(役割②、③)。

よろず支援拠点における運営のあり方については、各拠点が地域の実情に応じて拠点ごとのやり方で発展してきたことを踏まえ、引き続き、各拠点が特徴をいかしつつ、中小企業・小規模事業者にとってより望ましい支援が可能となるよう、全国組織としての強みをいかし、拠点間での知見・ノウハウの共有を通じた支援能力の向上や、地域を越えた相談対応が可能となるような環境整備、他の支援機関に対する各拠点が蓄積してきた支援スキル・ノウハウの共有を通じた地域全体の支援能力向上など、様々な取組の必要性が示された(役割⑤)。

よろず支援拠点と他の支援機関等との連携のあり方については、各拠点において、どのような専門分野・得意分野を持つコーディネーター(CO)が在籍しているのか、どのような支援メニューがあるのか等の情報発信を行っていくとともに、商工会・商工会議所や地域金融機関等の地域の支援機関等に対して連携に向けたアプローチも積極的に進めていくこととした(役割⑥)。

これらの議論を踏まえて、今後のよろず支援拠点事業の基本要領等に順次反映させ、よろず支援拠点における支援の効果を高めることで、より一層多くの中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」を高めていく。