第1節 中小企業・小規模事業者における支援機関の活用状況と効果

これまで見てきたとおり、中小企業・小規模事業者は、乗り越えるべき様々な課題に直面している。中小企業・小規模事業者が経営力を向上させ、これらの課題を乗り越え、事業の拡大や持続的発展を遂げるためには、中小企業・小規模事業者を支える支援機関や地方公共団体の役割がより一層重要となっている。

本章では、中小企業・小規模事業者を対象とした「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査51」、中小企業支援機関及び地方公共団体を対象とした「令和6年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査52」を用いて、中小企業・小規模事業者における支援機関の活用状況や現状と課題について概観した上で、各支援機関が認識する強み・不足している点等の特徴を分析するとともに、支援機関同士の有機的な連携や支援力向上の取組について分析を行う。

51 (株)帝国データバンク「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」:(株)帝国データバンクが2024年11月から12月にかけて、以下の事業者を対象に実施したWebアンケート調査。

・全国75,000者の事業者【有効回答数:17,848者、回収率23.8%】

※調査を進める中で判明した大企業170社を除いた中小企業・小規模事業者17,678者について分析を行った。

・商工会及び商工会議所の会員である小規模事業者【有効回答数:6,910者】

なお、中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく「中小企業者」をいう。また、小規模事業者とは、同法同条第5項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企業とは「小規模企業者」以外の「中小企業者」をいう。

52 (株)帝国データバンク「令和6年度中小企業支援機関の取組と課題に関する調査」:(株)帝国データバンクが2024年11月から12月にかけて、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、認定経営革新等支援機関、地方公共団体を対象に実施したWebアンケート調査。【有効回答数:4,642件、回収率19.2%】

本節では、足下の中小企業・小規模事業者における、支援機関の活用状況とその効果について確認していく。

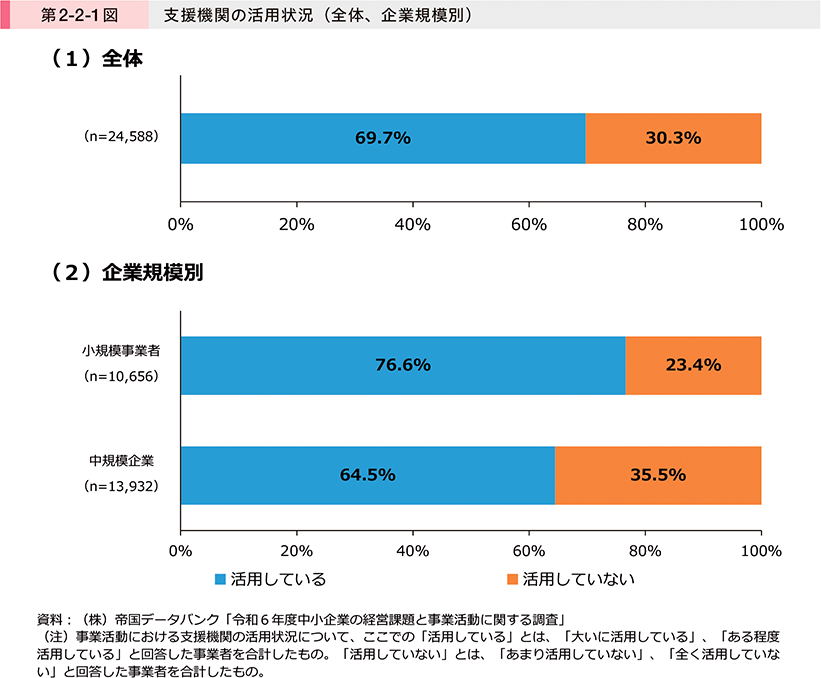

第2-2-1図は、中小企業・小規模事業者における、支援機関の活用状況について確認したものである。これを見ると、全体では約7割の事業者が支援機関を「活用している」と回答していることが分かる。また、企業規模別に見ると、「中規模企業」と比較して「小規模事業者」の方が支援機関を「活用している」と回答した割合が高い様子が見て取れる。

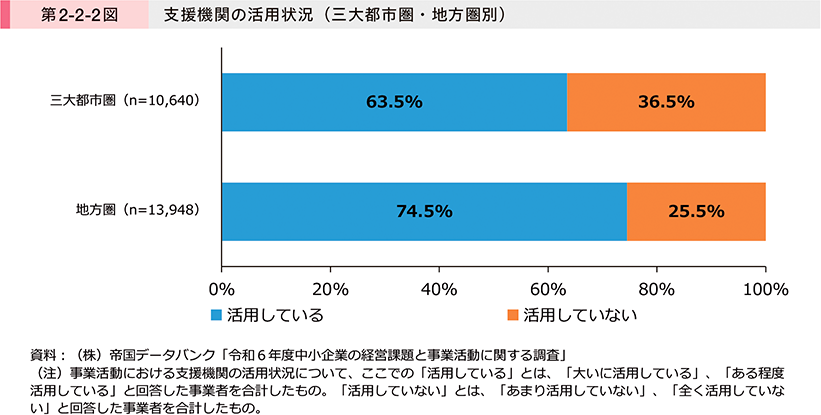

第2-2-2図は、事業者の所在地別(三大都市圏・地方圏53別)に支援機関の活用状況を確認したものである。これを見ると、「三大都市圏」より「地方圏」の事業者の方が、支援機関をより「活用している」様子が見て取れる。

53 「三大都市圏」・「地方圏」の詳細については、第2部第1章第1節を参照。

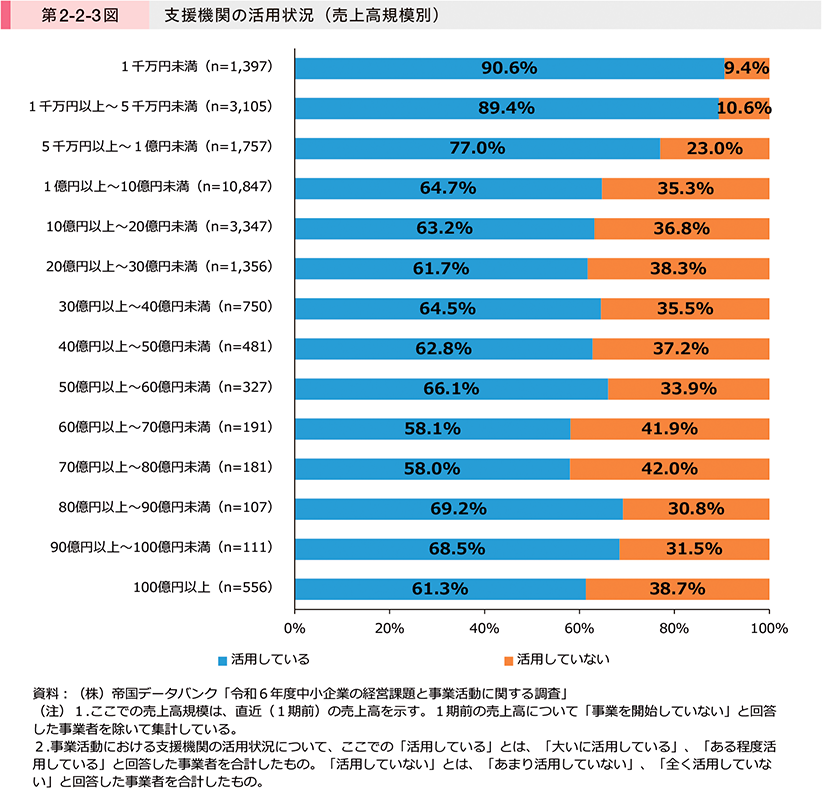

次に、どのような売上高規模や業種の事業者が支援機関を活用しているのかについて確認していく。第2-2-3図は、事業者の売上高規模別に、支援機関の活用状況を確認したものである。これを見ると、売上高1億円未満の事業者は支援機関を「活用している」割合が比較的高い。また、いずれの売上高規模の事業者においても、半数以上が支援機関を「活用している」状況が見て取れる。

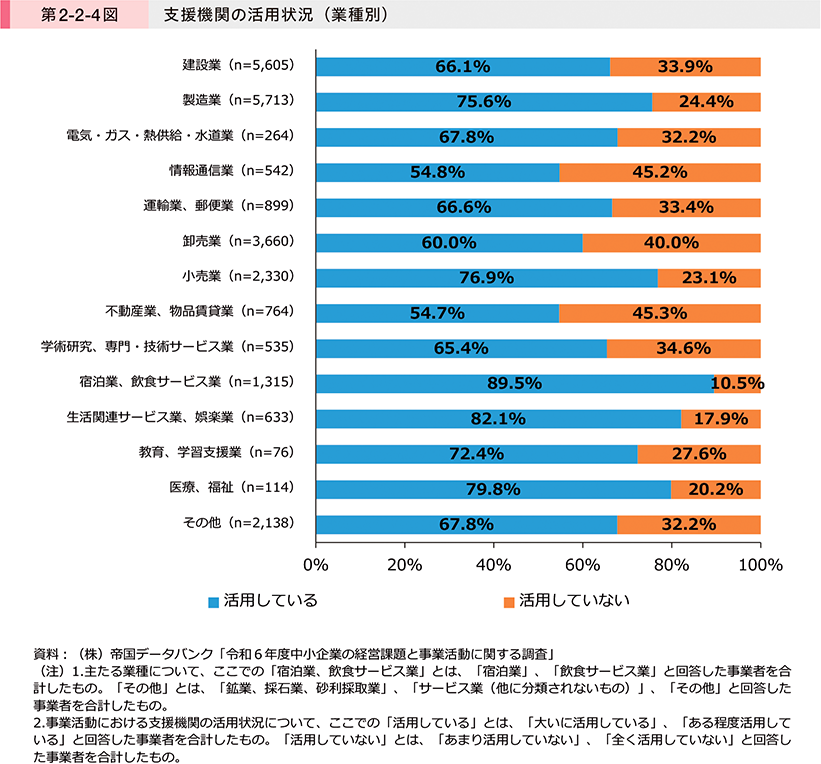

第2-2-4図は、事業者の業種別に、支援機関の活用状況を確認したものである。これを見ると、「宿泊業、飲食サービス業」は約9割が支援機関を「活用している」と回答しているほか、「生活関連サービス業、娯楽業」、「医療、福祉」、「小売業」など、BtoCの業種が支援機関を「活用している」と回答した割合が比較的高いことが見て取れる。また、いずれの業種も半数以上が支援機関を活用している状況が見て取れる。

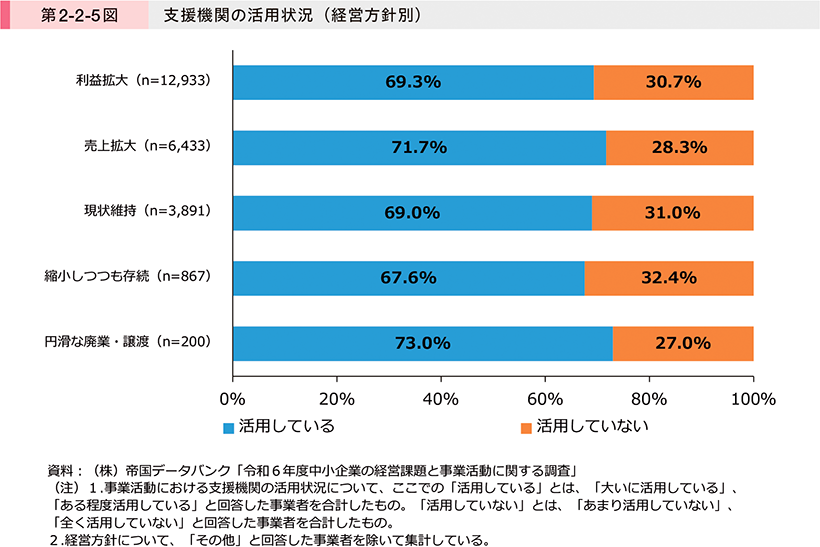

第2-2-5図は、事業者の経営方針別に、支援機関の活用状況を確認したものである。これを見ると、いずれの経営方針の事業者においても約7割が支援機関を「活用している」と回答していることが分かる。特に、「円滑な廃業・譲渡」を経営方針とする事業者は、支援機関を「活用している」と回答した割合が最も高く、廃業準備や事業承継等に支援機関を活用している様子がうかがえる。

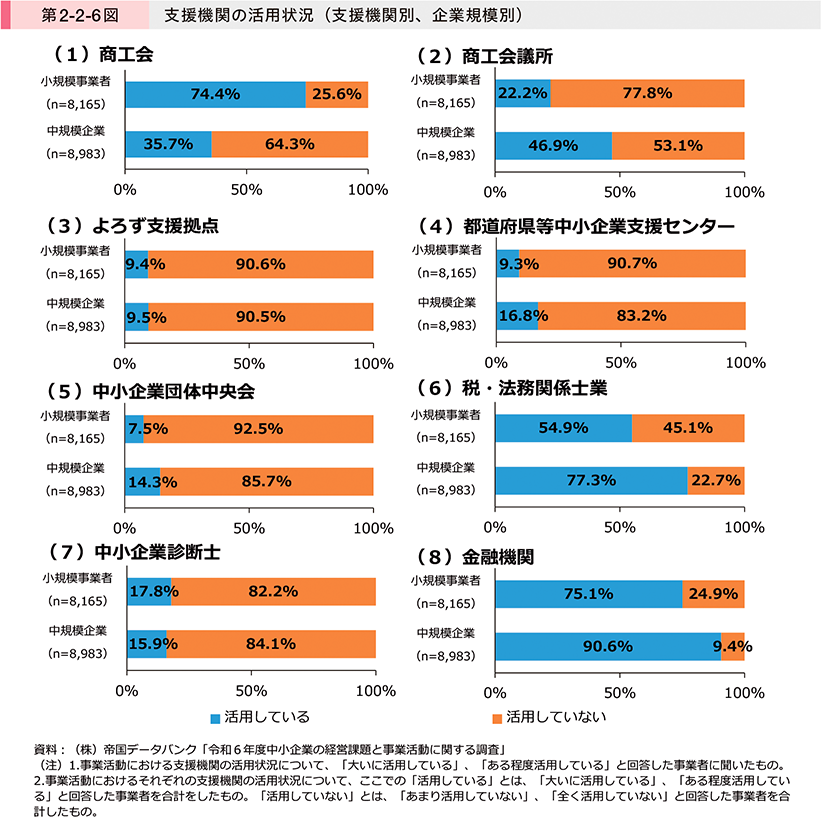

第2-2-6図は、企業規模別に、各支援機関の活用状況を確認したものである。これを見ると、中規模企業、小規模事業者共に、「金融機関」、「税・法務関係士業」を「活用している」割合が比較的高いことが分かる。また、「商工会」は小規模事業者が「活用している」割合が高い一方で、「商工会議所」、「都道府県等中小企業支援センター」、「中小企業団体中央会」は中規模企業が「活用している」割合が高く、事業者の規模によって活用する支援機関に違いがあることが示唆される。

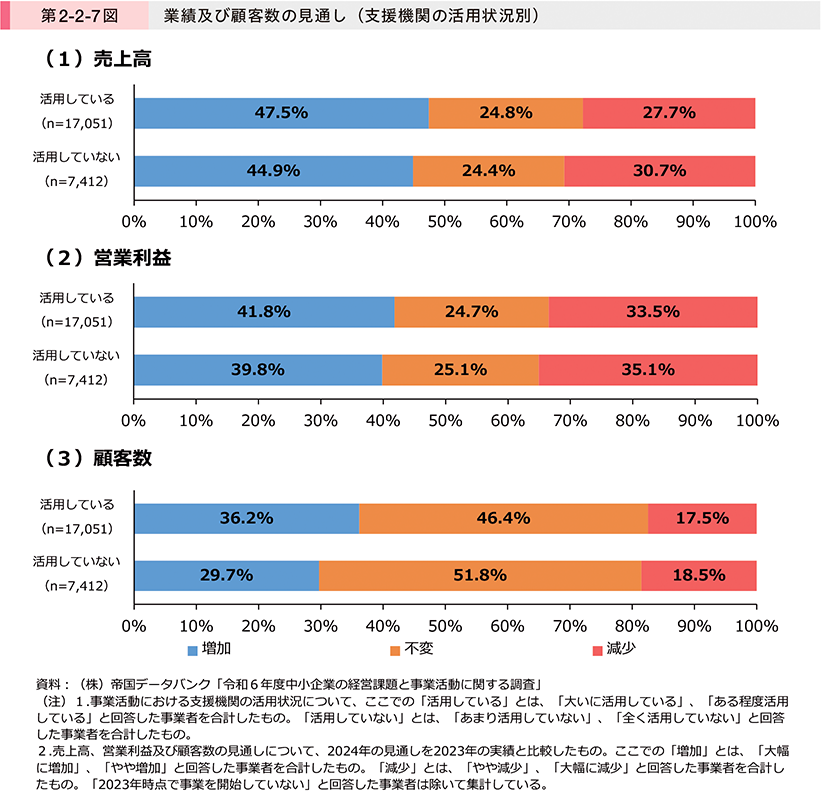

次に、支援機関の活用は、事業者の業績や顧客数にどのように影響するのかを確認する。第2-2-7図は、事業者の支援機関の活用状況別に、業績及び顧客数の見通しを確認したものである。これを見ると、支援機関を「活用している」事業者は、「活用していない」事業者と比較して、売上高、営業利益及び顧客数のそれぞれにおいて「増加」と回答した割合が高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、支援機関の活用が事業者の業績や集客力の向上につながっている可能性が示唆される。

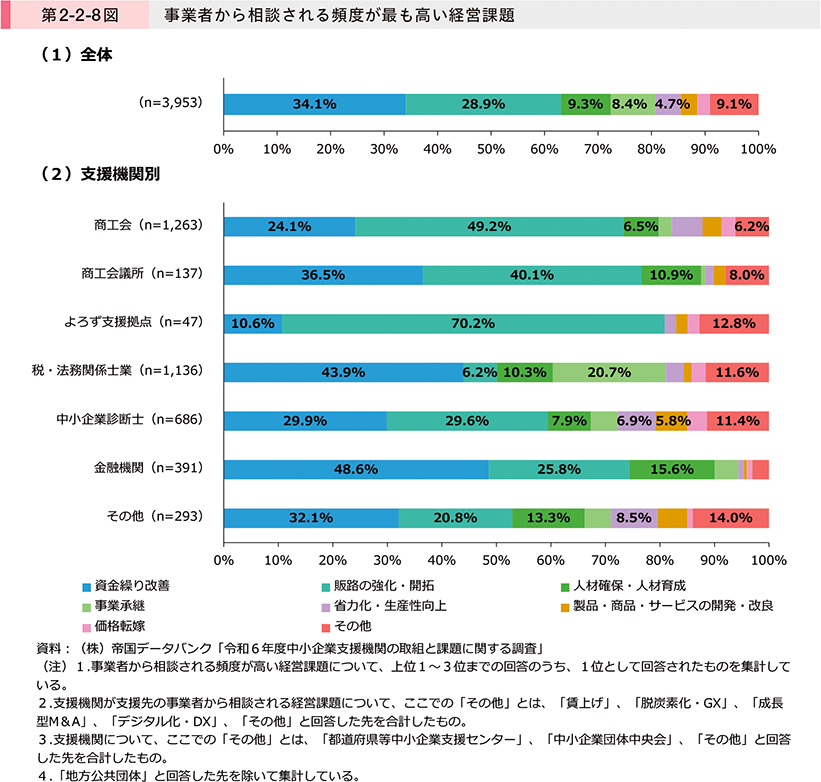

次に、事業者は支援機関にどのような経営課題を相談しているのか、足下の活用状況を確認していく。第2-2-8図は、支援機関が事業者から相談される頻度が最も高い経営課題を確認したものである。これを見ると、全体では、「資金繰り改善」、「販路の強化・開拓」、「人材確保・人材育成」の回答割合が高い。支援機関別に見ると、「金融機関」や「税・法務関係士業」は「資金繰り改善」を、「よろず支援拠点」は「販路の強化・開拓」を、相談される割合が高いことが分かる。また、他機関と比較して、「税・法務関係士業」は「事業承継」を、「金融機関」は「人材確保・人材育成」を、相談される割合が高いことなどが見て取れる。支援機関によって事業者から相談される経営課題に違いがあることがうかがえる。

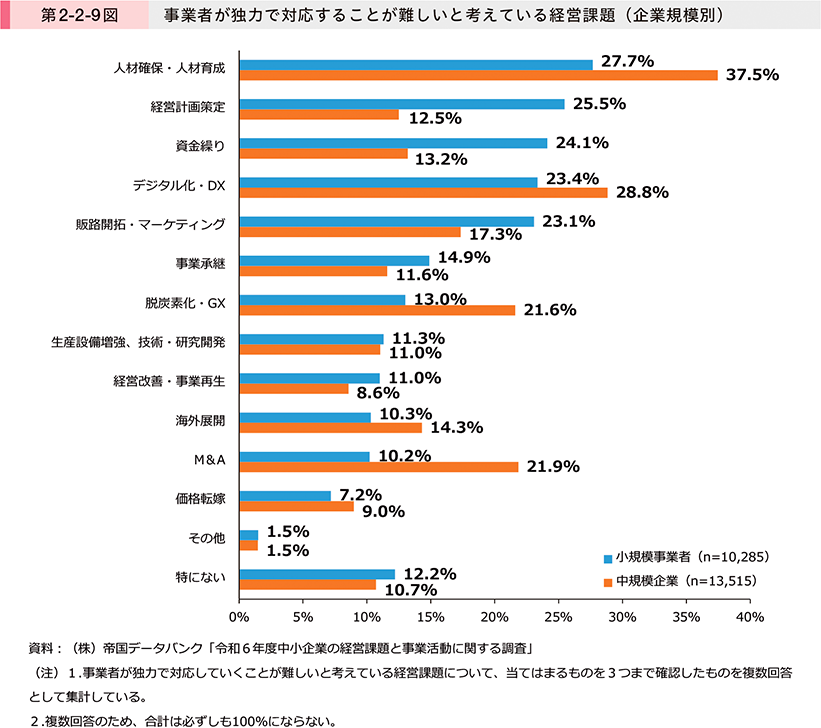

次に、事業者側の足下の支援ニーズを確認する。第2-2-9図は、企業規模別に、事業者が独力で対応することが難しいと考えている経営課題について確認したものである。これを見ると、「中規模企業」、「小規模事業者」共に「人材確保・人材育成」と回答した割合が最も高く、足下の人材不足が進む中、支援ニーズが高まっている様子がうかがえる。企業規模間の差に着目すると、「小規模事業者」は、「経営計画策定」、「資金繰り」、「販路開拓・マーケティング」などと回答した割合が高く、「中規模企業」は「M&A」、「脱炭素化・GX」などと回答した割合が高い。このことから、企業規模によって、支援ニーズに違いがある様子が見て取れる。

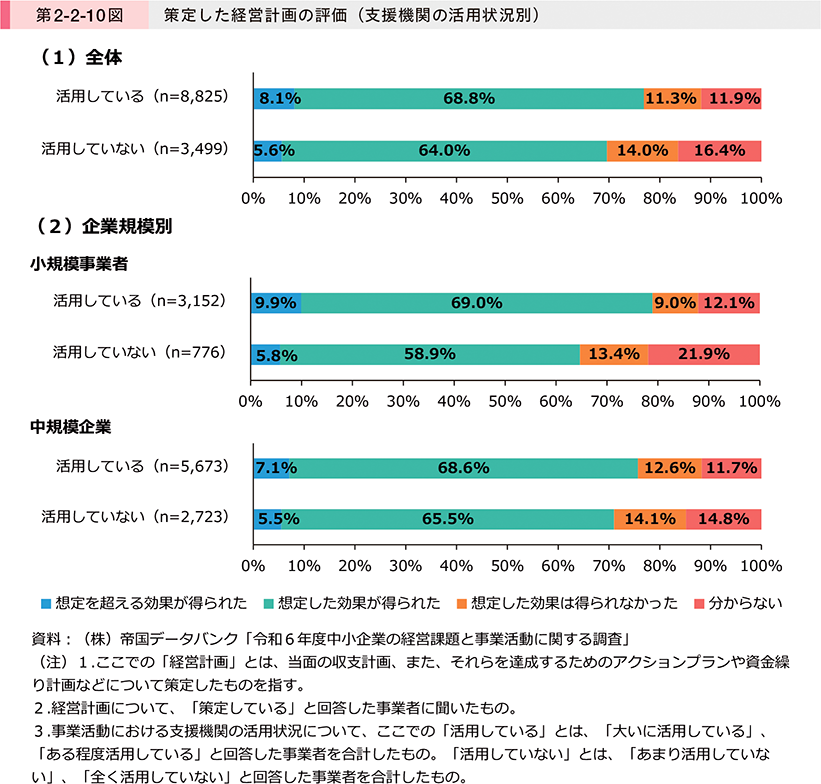

第2-2-10図は、事業者の支援機関の活用状況別に、策定した経営計画の評価を確認したものである。これを見ると、支援機関を「活用している」事業者は、「活用していない」事業者と比較して、「想定を超える効果が得られた」又は「想定した効果が得られた」と回答した割合が高い。また、支援機関を「活用している」事業者について企業規模別に見ると、「中規模企業」と比較して、「小規模事業者」の方が「想定を超える効果が得られた」又は「想定した効果が得られた」と回答した割合が高い様子が見て取れる。

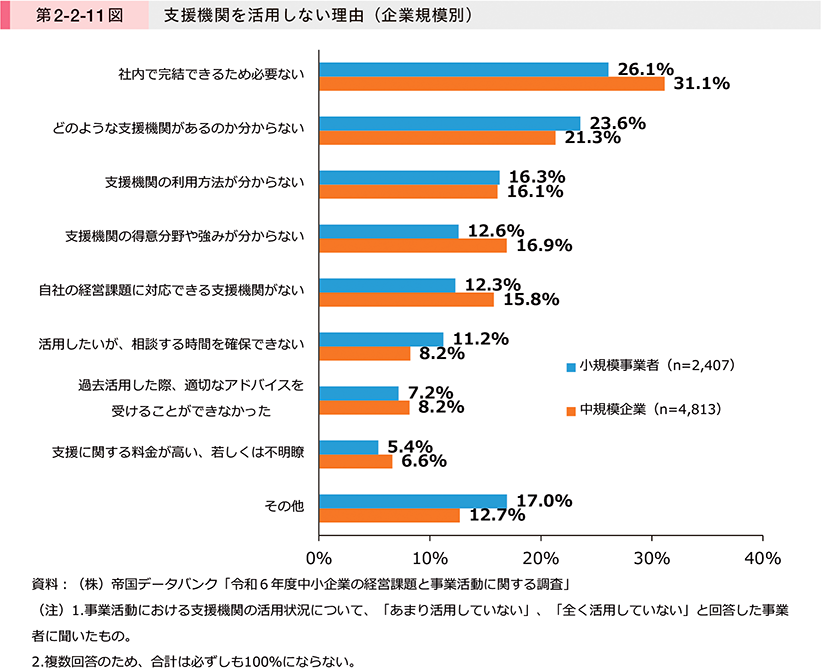

第2-2-1図では、足下で約3割の事業者が支援機関を活用していない現状が見受けられたことから、次に、支援機関を活用していない事業者について確認する。第2-2-11図は、企業規模別に、支援機関を「あまり活用していない」又は「全く活用していない」と回答した事業者における、支援機関を活用しない理由を確認したものである。これを見ると、「中規模企業」、「小規模事業者」共に「社内で完結できるため必要ない」と回答した割合が最も高く、支援機関を不要とする事業者が一定数存在する。その一方で、「どのような支援機関があるのか分からない」、「支援機関の利用方法が分からない」、「支援機関の得意分野や強みが分からない」などと回答した事業者も存在し、支援機関の存在や、その利用方法が分からず、活用に至っていない事業者も存在することから、支援機関側の周知活動には改善の余地がある可能性が示唆される。また、「小規模事業者」は、「中規模企業」と比較して、「どのような支援機関があるのか分からない」、「活用したいが、相談する時間を確保できない」と回答した割合が高く、支援機関の存在そのものを知らないことや日々の業務多忙により支援機関を活用できていない実情がうかがえる。

本節では、中小企業・小規模事業者における、支援機関の活用状況とその効果について概観した。支援機関は事業者に幅広く利用されており、支援機関の活用が事業者の業績や集客力の向上につながっている可能性が示唆された。支援機関は足下、事業者から資金繰りや販路開拓、人材確保といった課題の相談を受ける頻度が高いこと、また、支援機関によって対応する頻度の高い経営課題に違いがある様子が見て取れた。

さらに、事業者の規模によって支援ニーズに違いがあることも見て取れた。他方で、支援機関自体の存在や、その利用方法が分からず活用していない事業者も一定数存在し、支援機関側の周知活動には、改善の余地がある可能性が示唆された。