第3節 スケールアップに向けた投資行動と海外展開

前節では、スケールアップを実現した事業者の財務指標とその特性、スケール別の経営課題を概観しながら、スケールアップの実現に向けて有効な取組について、主に組織・人材戦略等の観点から確認してきた。本節では、スケールアップを実現するための手段として、設備投資、M&A、研究開発・イノベーション活動といった投資行動と海外展開に焦点を当て、その実施状況や効果等について確認していく。

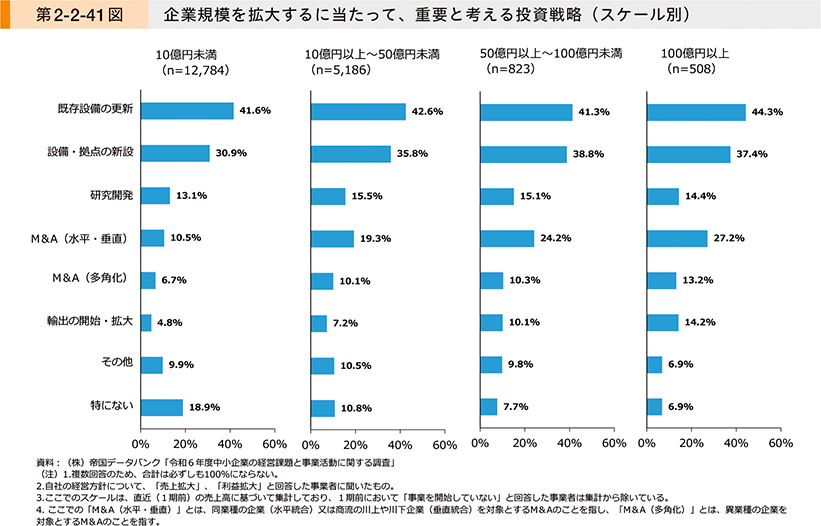

第2-2-41図は、企業規模を拡大するに当たって、重要と考えている投資戦略について、スケール別に確認したものである。これを見ると、「設備・拠点の新設」、「M&A(水平・垂直)」、「M&A(多角化)」、「輸出の開始・拡大」は、スケールが大きくなるほど回答割合が高くなる傾向にあり、将来的に100億企業を目指すに当たっては重要性が増す投資行動であることが示唆される。一方で、「既存設備の更新」、「研究開発」はスケールの大小にかかわらず、一定程度重視されていることがうかがえる。

1.設備投資

第2-2-41図を見ると、いずれのスケールにおいても、3割超の事業者が、重視する投資戦略として「既存設備の更新」又は「設備・拠点の新設」といった設備投資を回答していることが分かる。本項では、設備投資の実施状況、その目的や効果について、スケールアップとの関係性に焦点を当て、分析を進めていく。

①設備投資の実施状況と効果

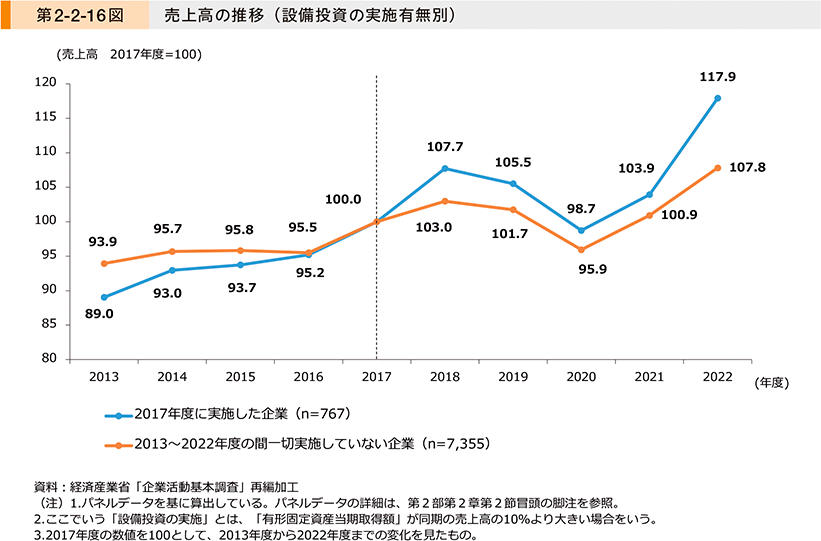

第2-2-16図(再掲)は、経済産業省「企業活動基本調査」のパネルデータを用いて、設備投資の実施有無別に売上高の推移を確認したものである。これを見ると、「2017年度に実施した企業」は、設備投資実施以降で売上高が増加しており、「2013~2022年度の間一切実施していない企業」よりも高い水準で推移していることが分かる。その他の取組や経営者の手腕などといった他の要素を排除しきれないため、この調査結果から一概にはいえないが、一定規模の設備投資の実施が成長につながる可能性が示唆される。

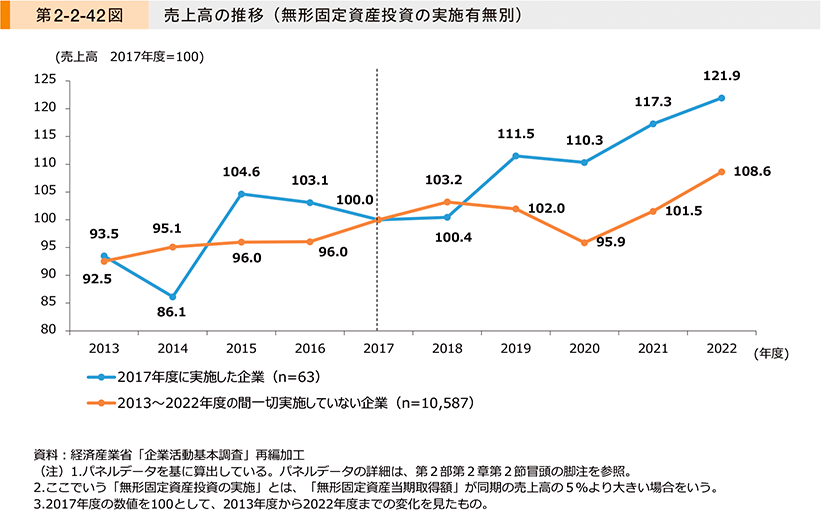

第2-2-42図は、無形固定資産投資の実施有無別に売上高の推移を確認したものである。これを見ると、「2017年度に実施した企業」は、無形固定資産投資の実施以降で売上高が増加しており、2018年度を除き、「2013~2022年度の間一切実施していない企業」よりも高い水準で推移していることが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、一定規模の無形固定資産投資の実施が成長につながる可能性が示唆される。

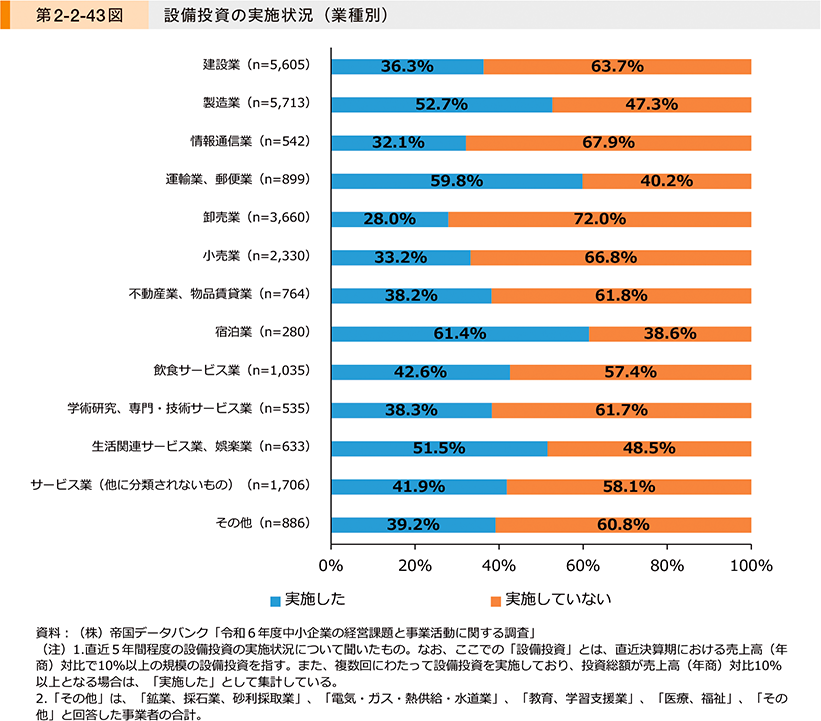

次に、アンケート調査を用いて、設備投資の実施状況、その効果や目的等について確認していく。第2-2-43図は、直近5年間程度の設備投資の実施状況について、業種別に見たものである。これを見ると、「実施した」と回答した割合が最も高い業種は「宿泊業」であり、次いで「運輸業、郵便業」、「製造業」と続いていることが分かる。これらの業種は、サービスの提供や製品の製造、その品質や生産性の維持・向上において、定期的な設備の取得・増強・更新が必要であることが推察される。

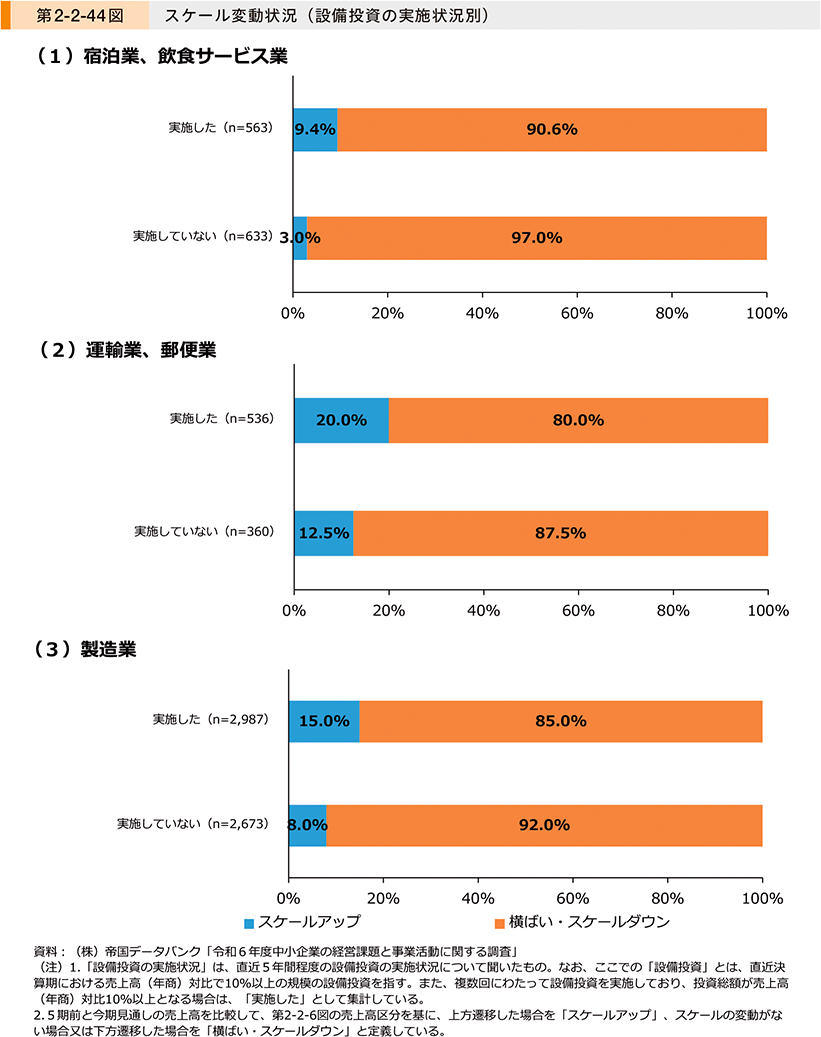

第2-2-44図は、第2-2-43図において設備投資を「実施した」と回答した割合が特に高かった業種35について、直近5年間程度の設備投資の実施状況別に、5年間のスケール変動状況を見たものである。これを見ると、業種によってスケールアップを実現した割合の水準に差があるものの、いずれの業種においても「実施した」と回答した事業者は、「実施していない」と回答した事業者よりも、スケールアップを実現している割合が高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、設備投資の実施は、スケールアップに向けて有効な投資行動の一つであると考えられる。

35 「宿泊業、飲食サービス業」、「運輸業、郵便業」、「製造業」を抽出した。なお、「宿泊業」については、サンプル数が少なかったため、「飲食サービス業」と統合している。

②設備投資の目的

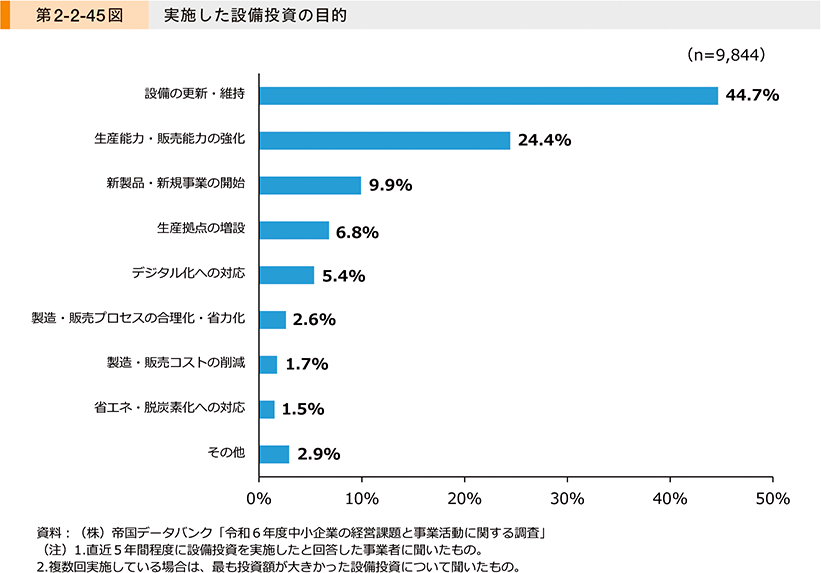

第2-2-45図は、直近5年間程度で実施した設備投資の目的を見たものである。これを見ると、「設備の更新・維持」と回答した割合が最も高く、次いで「生産能力・販売能力の強化」、「新製品・新規事業の開始」、「生産拠点の増設」と続いていることが分かる。

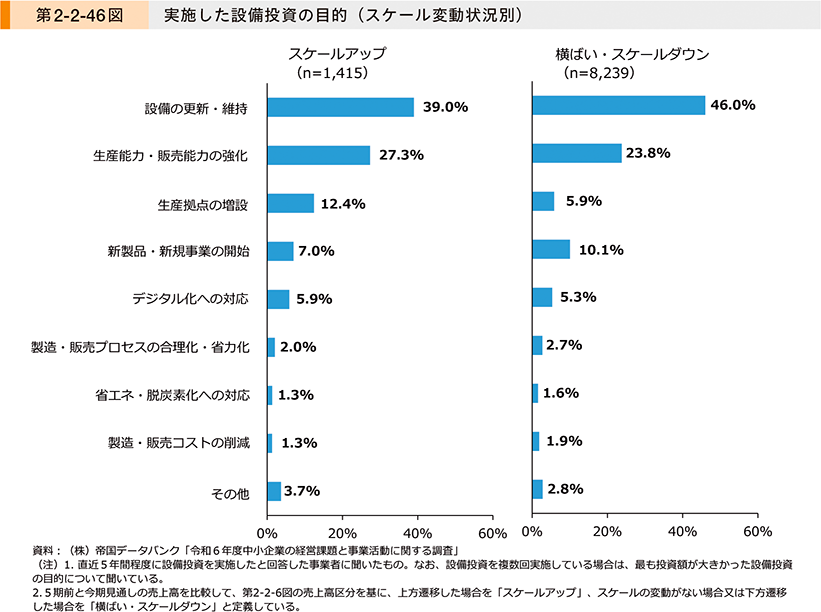

第2-2-46図は、設備投資の目的について、スケール変動状況別に見たものである。これを見ると、「スケールアップ」の事業者は、「横ばい・スケールダウン」の事業者と比べ、「生産能力・販売能力の強化」、「生産拠点の増設」と回答した割合が高いことが分かる。このことから、生産・販売能力の強化を目的とした設備投資が、スケールアップの一助となっていることがうかがえる。

③設備投資の実施予定

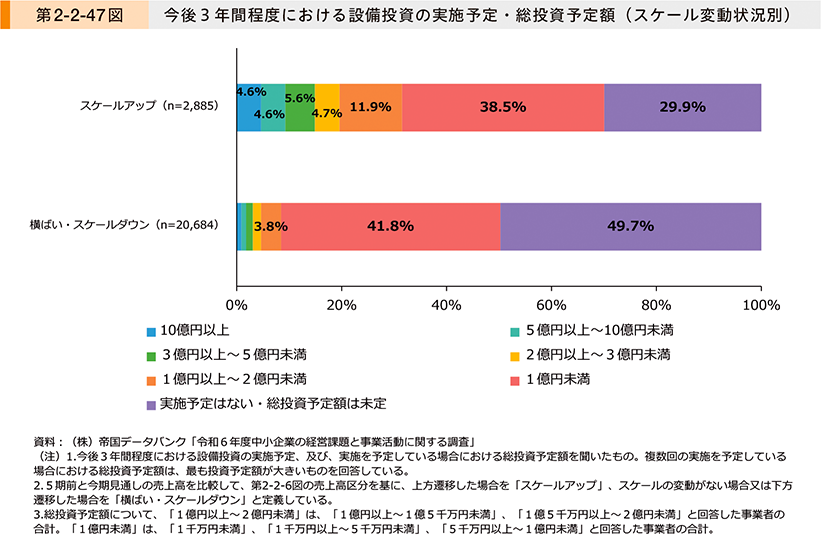

最後に、今後の設備投資の実施予定と実施予定額を確認する。第2-2-47図は、スケール変動状況別に、今後3年間程度における設備投資の実施予定・総投資予定額を確認したものである。これを見ると、「実施予定はない・総投資予定額は未定」と回答している割合は、「スケールアップ」の事業者の方が、「横ばい・スケールダウン」の事業者よりも低いことが分かる。スケールアップを実現した事業者は、更なるスケールアップを目指して、設備投資を検討していることがうかがえる。また、設備投資の総投資予定額についても、1億円以上と回答している割合は、「横ばい・スケールダウン」の事業者よりも、「スケールアップ」の事業者の方が高いことが分かる。

④まとめ

本項では、設備投資の実施状況、その目的や効果等について確認した。経済産業省「企業活動基本調査」による分析では、一定規模の設備投資、無形固定資産投資の実施は、売上高を高め、成長につながる可能性が示唆された。また、アンケート調査を用いて、設備投資の実施とスケールアップの関係性について確認したところ、業種によって差異はあるものの、設備投資の実施は、スケールアップに向けて有効な投資行動の一つであることが分かった。また、設備投資の目的については、特に生産・販売能力の強化を目的とした設備投資が、スケールアップの一助となっている可能性が示された。

2.M&A

第2-2-41図では、企業規模を拡大するに当たって重要な投資戦略について、スケールが大きくなるほど「M&A(水平・垂直)」、「M&A(多角化)」と回答している事業者の割合が高くなっており、将来的に100億企業を目指すに当たっては重要性が増す投資行動である可能性を確認した。本項では、M&Aの実施状況、その目的や効果等について、スケールアップとの関係性に焦点を当て、分析を進めていく。

①M&Aの実施状況と効果

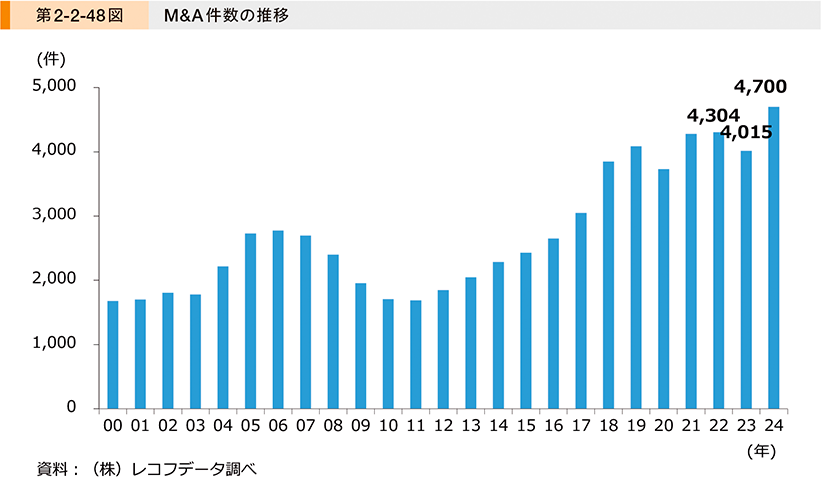

第2-2-48図は、我が国企業のM&A件数の推移を見たものである。(株)レコフデータの調べによると、M&Aの件数は近年増加傾向で推移しており、2024年には過去最多の4,700件となった。これらはあくまでも公表されている件数であるが、M&Aについては未公表のものも一定数存在することを考慮すると、我が国におけるM&Aは更に活発化していることが推察される。

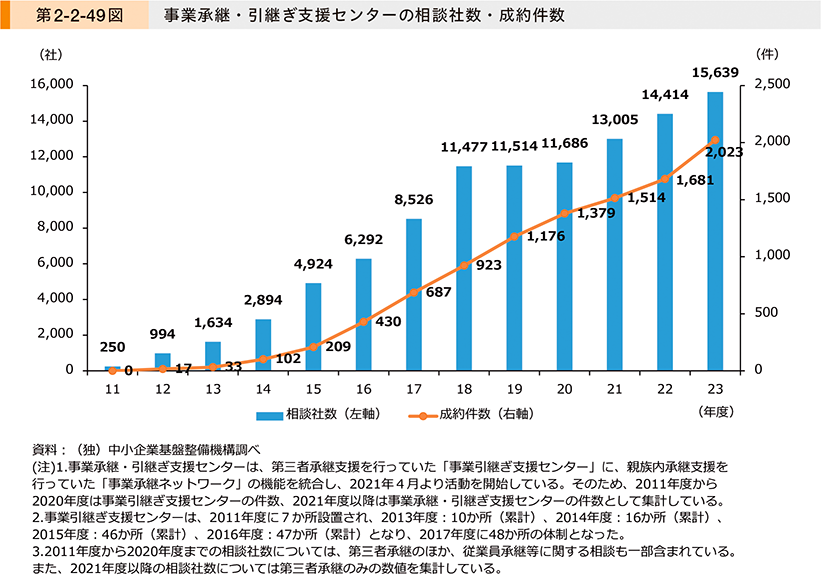

また、第三者に事業を引き継ぐ意向がある中小企業者と、他社から事業を譲り受けて事業の拡大を目指す中小企業者等からの相談を受け付け、マッチングの支援等を行う支援機関として、事業承継・引継ぎ支援センターが全都道府県に設置されている。第2-2-49図は、事業承継・引継ぎ支援センターの相談社数と第三者承継に関する成約件数の推移を見たものである。これを見ると、「相談社数」、「成約件数」共に近年増加傾向にあることが分かる。このことから大企業だけでなく、中小企業においてもM&A件数が増加していることが分かる。

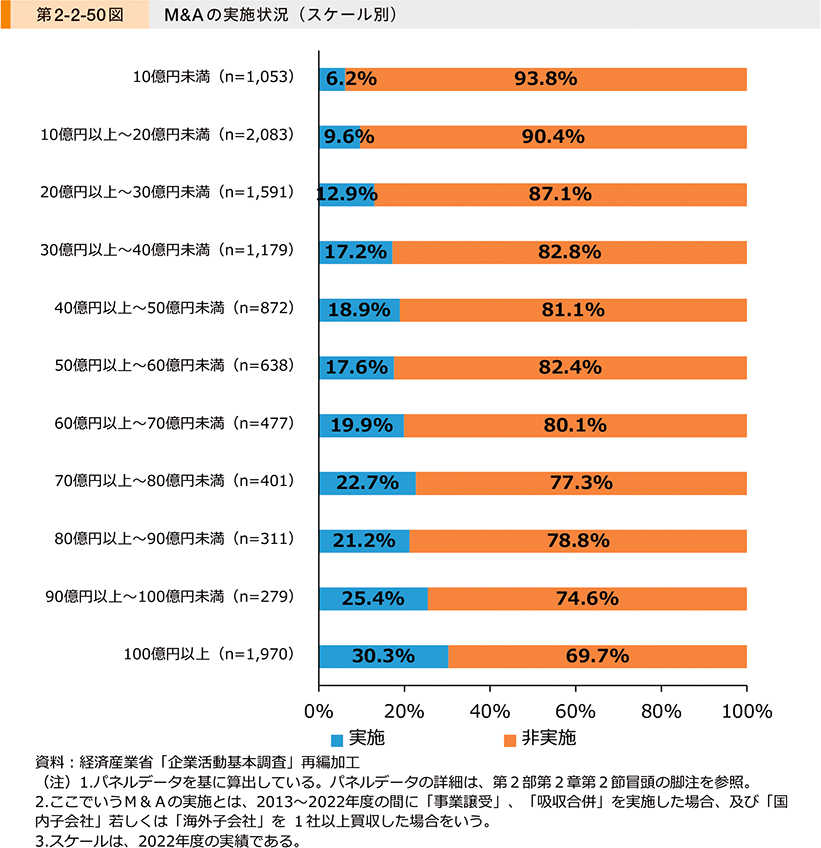

ここからは、経済産業省「企業活動基本調査」のパネルデータを用いて、分析を進めていく。第2-2-50図は、2022年度のスケール別に、M&Aの実施状況を確認したものである。これを見ると、スケールが大きい企業ほど、M&Aを実施している割合が高い傾向にあることが分かる。

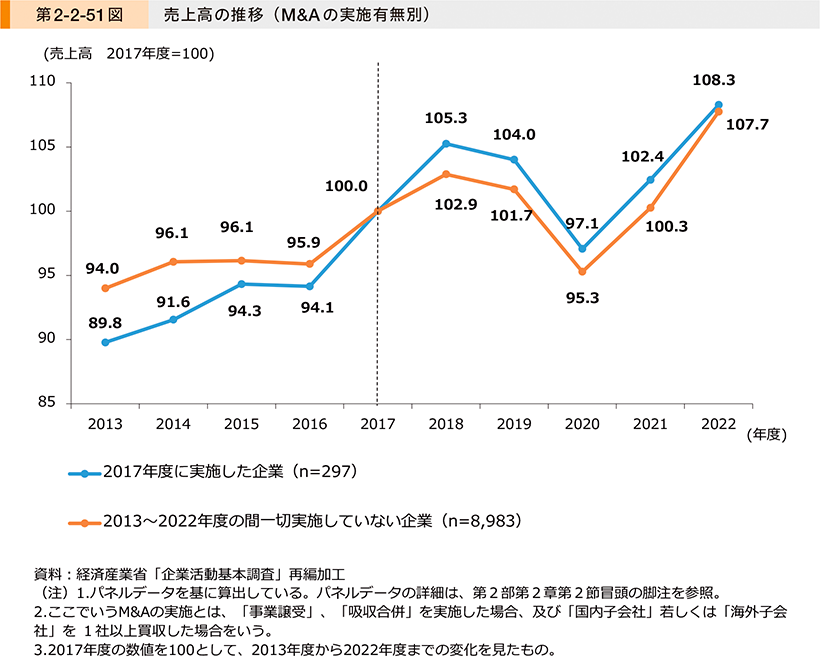

第2-2-51図は、2017年度におけるM&Aの実施有無別に売上高の推移を見たものである。これを見ると、「2017年度に実施した企業」は、「2013~2022年度の間一切実施していない企業」よりも、M&Aの実施後において売上高をより高めていることが分かる。

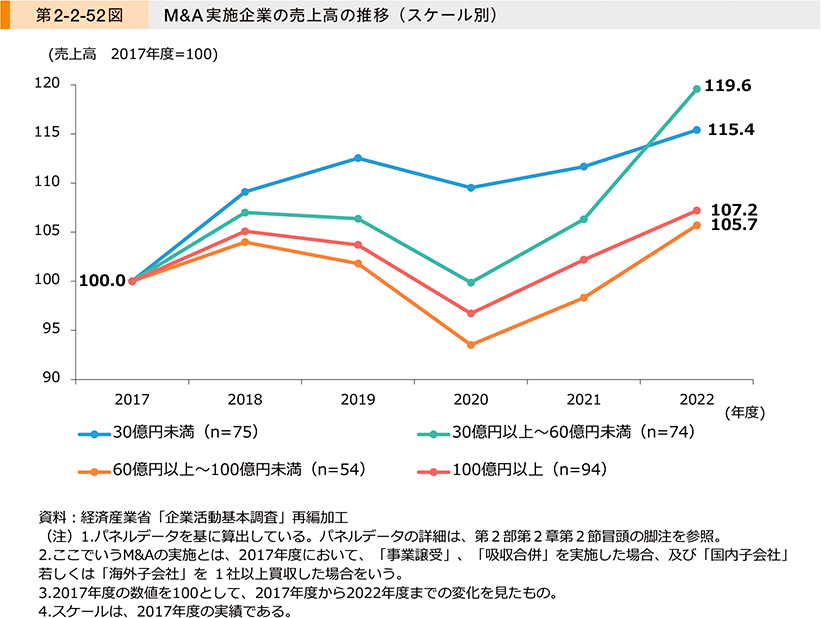

第2-2-52図は、2017年度のスケール別にM&A実施企業の売上高の推移を見たものである。これを見ると、2022年度時点において、「30億円以上~60億円未満」が最も売上高を高めており、次いで、「30億円未満」、「100億円以上」、「60億円以上~100億円未満」と続いていることが分かる。研究会においても、売上高30億円~50億円の規模においては、M&Aによりマーケットの限界を打破し、同時に人材確保につなげることが成長に向けて有効であると指摘しており、スケールアップに向けてM&Aの実施には一定の有効性があると示唆される。

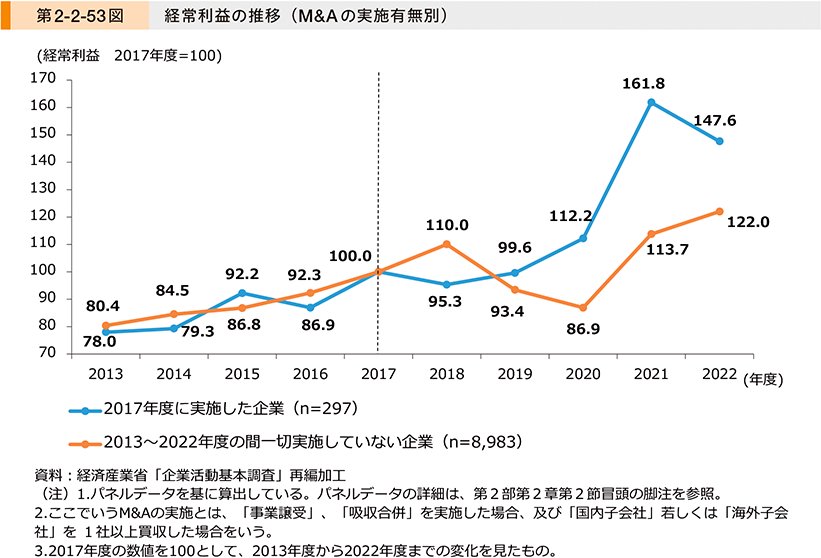

第2-2-53図は、2017年度におけるM&Aの実施有無別に経常利益の推移を見たものである。これを見ると、2019年度以降の実績では、「2017年度に実施した企業」は、「2013~2022年度の間一切実施していない企業」よりも、経常利益を高めていることが分かる。M&Aによって、生産設備、技術・ノウハウといった経営資源の共有等を通じたシナジー効果の発揮により、経常利益を高めてきた可能性がうかがえる。

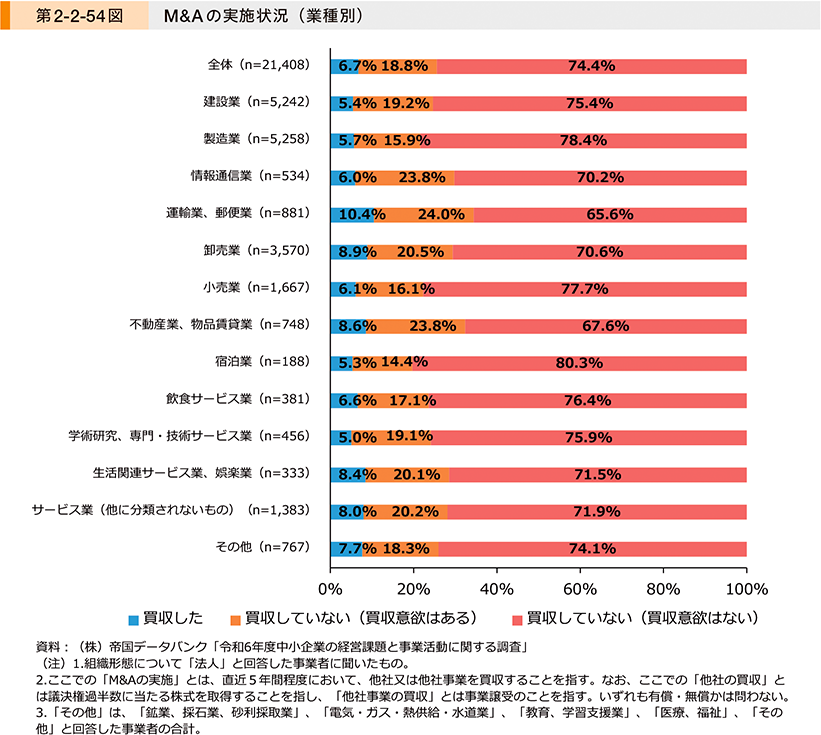

第2-2-54図は、アンケート調査を用いて、直近5年間程度におけるM&Aの実施状況について、業種別に見たものである。これを見ると、「全体」では、「買収した」と回答した割合は1割に及ばないが、「買収していない(買収意欲はある)」と回答した割合は約2割であり、一定の事業者が潜在的なM&Aのニーズを抱えていることが分かる。

業種別に見ると、「買収した」と回答した割合は「運輸業、郵便業」で最も高く、次いで「卸売業」、「不動産業、物品賃貸業」と続いていることが分かる。

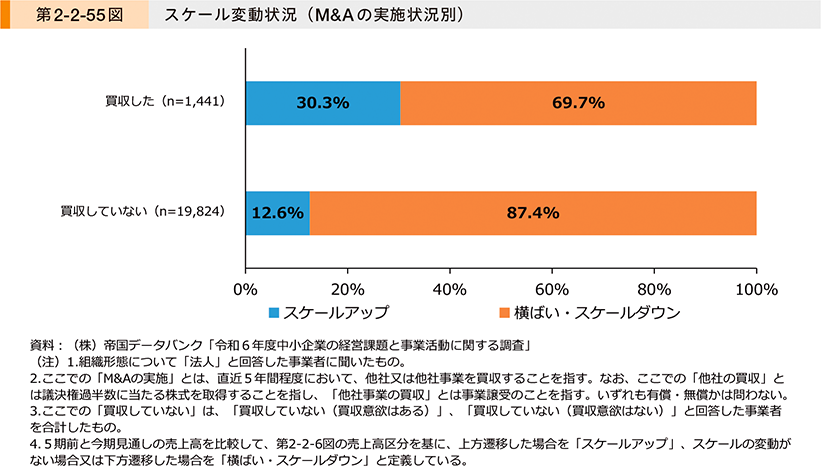

第2-2-55図は、直近5年間程度のM&Aの実施状況別に、5年間のスケール変動状況を見たものである。これを見ると、「買収した」と回答した事業者は、「買収していない」と回答した事業者よりも、スケールアップを実現している割合が高いことが分かる。

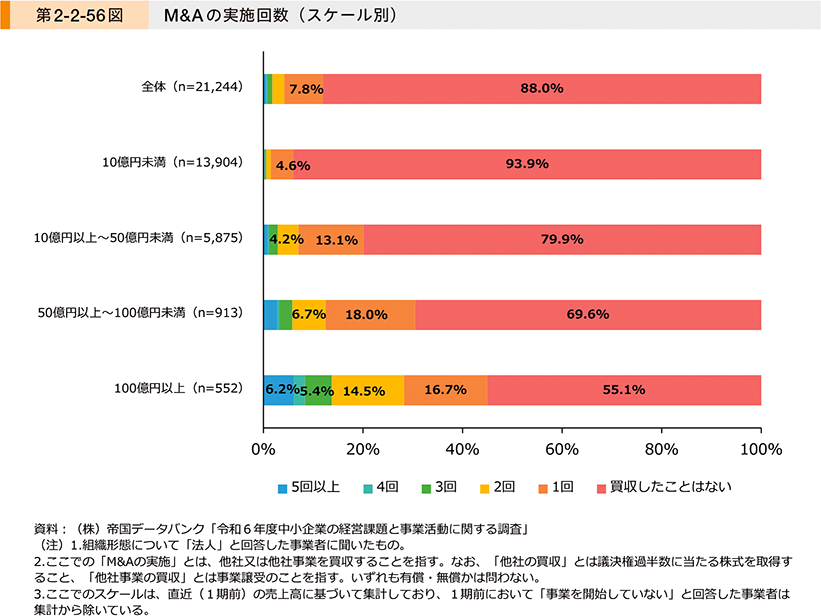

第2-2-56図は、M&Aの実施回数について、スケール別に確認したものである。これを見ると、スケールが大きい事業者ほど実施回数が多い傾向にあることが分かる。これらの調査結果から一概にはいえないが、スケールアップに向けた成長戦略として、M&Aは有効である可能性がうかがえる。

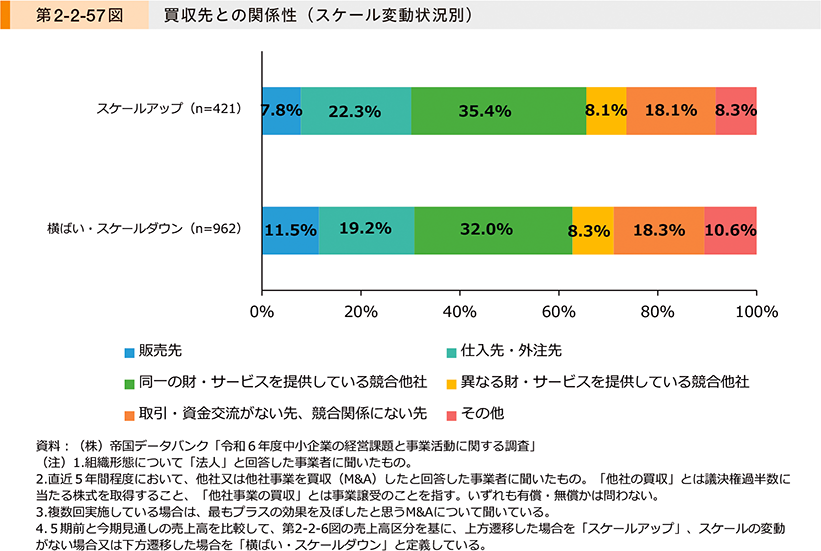

第2-2-57図は、買収先との関係性について、スケール変動状況別に確認したものである。これを見ると、「スケールアップ」の事業者は、「横ばい・スケールダウン」の事業者と比べ、「仕入先・外注先」、「同一の財・サービスを提供している競合他社」と回答した割合が若干高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、川上への垂直統合や、水平統合を目的としたM&Aがスケールアップにつながる可能性が示唆される。

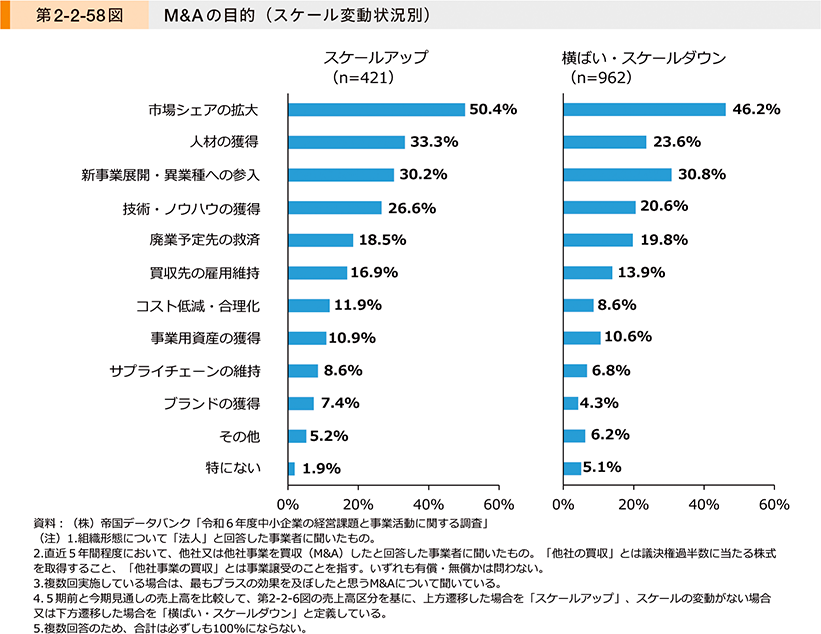

第2-2-58図は、M&Aを実施した事業者の買収目的について、スケール変動状況別に確認したものである。これを見ると、「スケールアップ」の事業者は、「横ばい・スケールダウン」の事業者と比べ、「市場シェアの拡大」、「人材の獲得」、「技術・ノウハウの獲得」と回答した事業者の割合が高いことが分かる。その中でも、「人材の獲得」で最も大きい差があることに着目すると、人材不足というリソースの制約をM&Aによる「人材の獲得」で解消し、スケールアップを果たしてきたことがうかがえる。

ここまで、他社又は他社事業の買収に焦点を当てた分析を行ってきたが、ここからはM&Aの売り手側として自社を売却した事業者と、他社と資本提携を行った事業者について分析を進める。

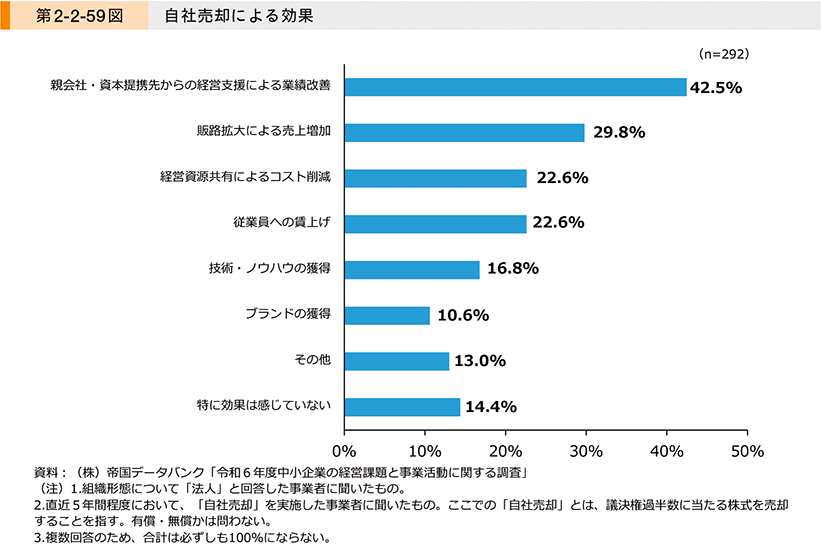

第2-2-59図は、直近5年間程度において自社を売却した事業者を対象に、売却したことによる効果を確認したものである。これを見ると、「親会社・資本提携先からの経営支援による業績改善」と回答した割合が最も高く、次いで「販路拡大による売上増加」の割合が高いことが分かる。

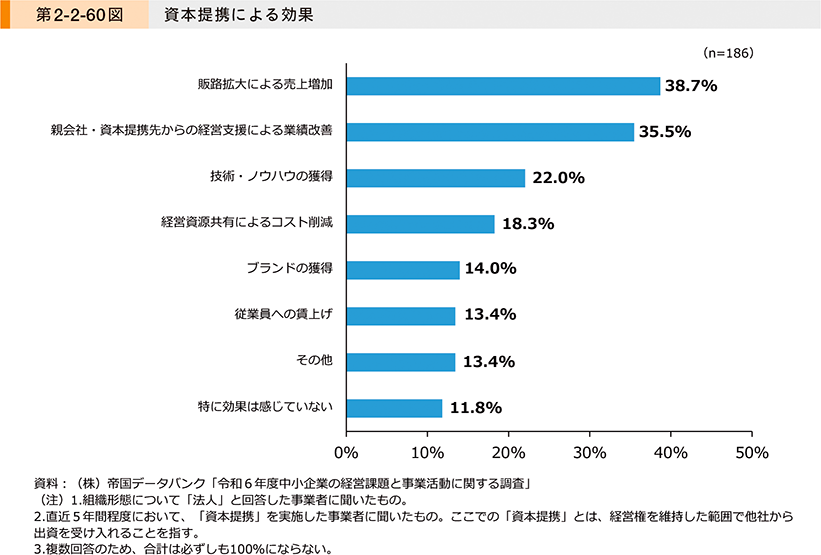

第2-2-60図は、直近5年間程度において資本提携を実施した事業者を対象に、その効果を確認したものである。これを見ると、「販路拡大による売上増加」と回答した割合が最も高く、次いで「親会社・資本提携先からの経営支援による業績改善」、「技術・ノウハウの獲得」と続いていることが分かる。

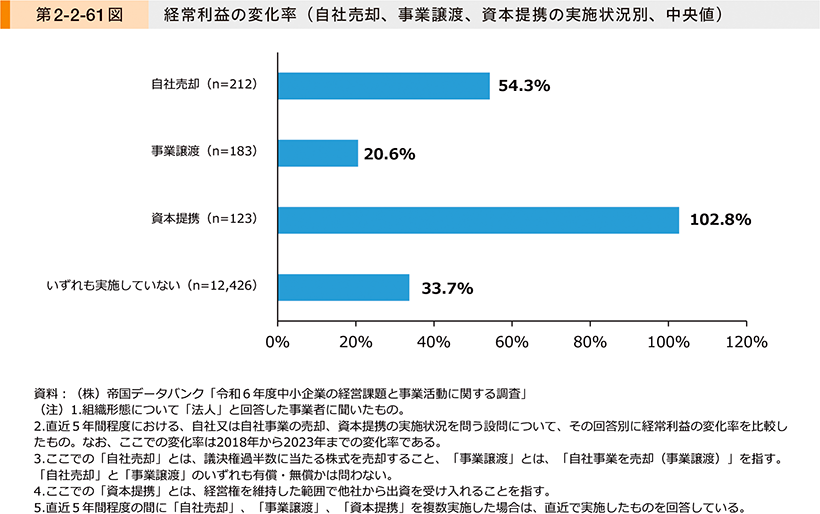

第2-2-59図及び第2-2-60図では、「自社売却」、「資本提携」の効果として、「親会社・資本提携先からの経営支援による業績改善」の回答割合が高かったことを確認した。第2-2-61図は、直近5年間程度において「自社売却」、「事業譲渡」、「資本提携」を実施した事業者について、経常利益の変化率を確認したものである。これを見ると、「自社売却」、「資本提携」を実施したと回答した事業者は、「いずれも実施していない」と回答した事業者に比べ、経常利益の変化率が高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、自社を売却し親会社のグループ傘下に入ることや資本提携を行うことは、親会社や資本提携先からの経営支援やシナジー効果の発揮などにより、業績向上につながる可能性が示唆される。

事例2-2-4では、積極的なM&Aを進め、経営統合の取組により買収先の経営改善に取り組みながら、グループ全体で成長している企業の事例を紹介する。

事例2-2-4 マルオリグループ株式会社

積極的なM&Aにより買収先を成長させながら、グループを拡大する企業

所在地 石川県中能登町

従業員数 779名(グループ計)

資本金 5,000万円

事業内容 専門サービス業(他に分類されないもの)

▶付加価値の高い商品生産体制への転換と市場変化への対応が課題。積極的なM&Aを進める

石川県中能登町のマルオリグループ株式会社は、1937年創業の丸井織物株式会社(以下、「丸井織物」)を中核とするホールディングス企業である。丸井織物は繊維製品の製造を手掛け、大手繊維メーカーからの生産委託による織物専業で堅調な経営を続けてきた。しかしながら、繊維産業におけるグローバル競争の急速な加速と将来的な市場縮小が見込まれる中で、委託による織物専業から脱却し、商品の高付加価値化に向けた川上・川下産業への進出と、市場の変化に対応していくための新たなビジネスモデル構築を課題と捉えた。同社は、企画から生産、販売までを一貫して手掛ける体制への転換による付加価値向上と、ものづくりとITの融合によるBtoCビジネスへの参入を目指す経営方針を打ち出し、その実現に向けて積極的なM&Aを戦略として掲げた。

▶11社を買収してグループ化。経営統合の取組により、買収先の成長を実現

2013年から2024年までに買収した企業は事業買収を含めて11社に及ぶ。繊維事業の垂直統合として繊維染色加工企業や最終商品を扱うユニフォームアパレル、販路の多角化に向けたEC販売の強化を目的としたIT企業など買収先の業種・業態は多岐にわたる。経営統合に当たっては、同社の宮本智行専務が買収先の経営を主導。3か年の中期経営計画を策定し、買収先企業の経営陣に対して洗い出した改善点や新たな戦略について丁寧に説明し、理解を得ながら統合を進めた。計画策定の考え方について「事業が黒字でうまくいっている場合は新事業を立ち上げて更なる事業拡大を図る。赤字の場合は、コストダウンも含めた収支計画を策定し、何よりもまずは黒字化を実現する」と宮本専務は話す。例えば、2019年に子会社化したスポーツウェア製造を手掛ける企業は、高い技術力がありながら買収当時は材料支給型のOEMのみに徹していたところ、グループ参入をきっかけに自社で材料を仕入れ、製品企画・販売まで手掛けるように変革。結果、売上高は4年間で4億円から25億円にまで拡大した。

▶多彩なシナジー効果で買収先と共に成長、グループ規模を拡大する

M&Aによるグループ化は売上げや利益の単純な積み上げだけでなく、グループ企業間で多彩なシナジー効果を実現している。ITのバックグラウンドを有する宮本専務が主導して2015年に開始した「UP-T(アップティー)」は、オリジナルTシャツを1着から発注できるサービスであり、丸井織物の技術力とECのシナジーにより消費者ニーズを捉え、同グループのBtoC事業への参入を実現。同社はIT企業を買収して更に同事業を拡大したことで、売上高は事業開始当初の約5千万円から2024年には約55億円まで増加しており、現在ではグループの大きな収益源の一つとなっている。このようなシナジー効果の積み重ねもあり、2012年に丸井織物だけで約66億円だった売上げは2024年にグループ全体で約300億円に達した。「繊維事業の持続的成長とともに、産業資材事業での新規ビジネスの創出、ITなど成長産業への積極投資を行い、2026年にグループ全体で売上高500億円を目指す」と宮本専務は語る。

②M&Aの課題

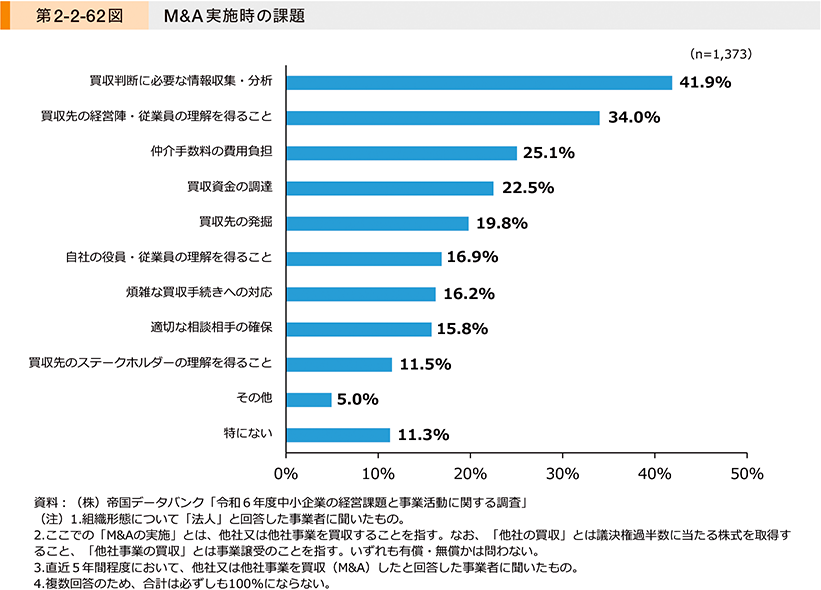

ここからはM&Aの課題や障壁について確認していく。第2-2-62図は、M&Aを実施した事業者に対して、その経験を踏まえた課題を確認したものである。これを見ると、「買収判断に必要な情報収集・分析」と回答した割合が最も高く、次いで「買収先の経営陣・従業員の理解を得ること」、「仲介手数料の費用負担」と続いていることが分かる。

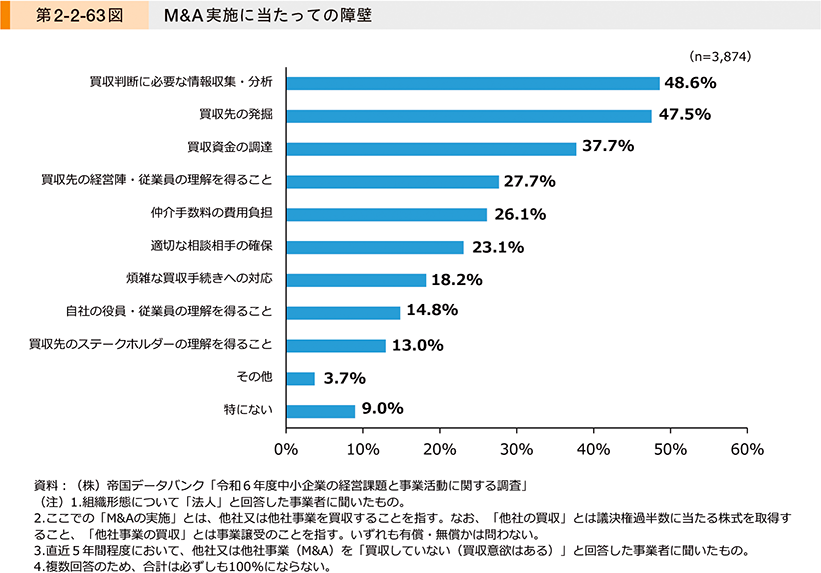

第2-2-63図は、M&Aを実施していないものの意欲はある事業者に対し、実施に当たっての障壁を確認したものである。これを見ると、「買収判断に必要な情報収集・分析」と回答した割合が最も高く、次いで「買収先の発掘」、「買収資金の調達」と続いていることが分かる。「買収先の発掘」と回答した割合は、第2-2-62図で確認したM&Aを実施した事業者に聞いた課題と比較すると、特に大きな差があることが見て取れる。M&Aを一度以上実施すると、情報収集ノウハウの蓄積に加え、仲介業者や金融機関等の支援機関から買収候補先の紹介や打診が得られるようになるなど、買収候補先の情報収集が容易になるといった要因が考えられる。

一方で、「買収先の経営陣・従業員の理解を得ること」と回答した割合は、M&Aを一度以上実施した事業者の方が高い割合を示している。M&Aを実際に経験する中で、買収前に想定していた以上に、買収先の経営陣や従業員との関係構築に苦労している様子がうかがえる。

③M&A成立前後における経営統合の取組

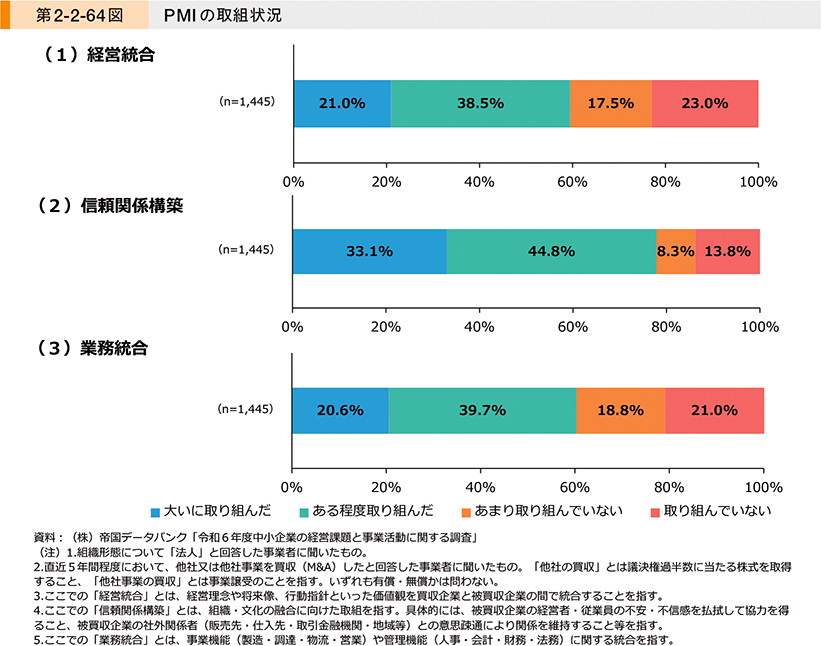

第2-2-62図では、M&Aを実施した事業者が、買収先の経営陣や従業員との関係構築に課題感を抱えていることを確認した。ここからは、PMI36の取組やその有効性等について確認していく。第2-2-64図は、PMIの取組37状況を確認したものである。これを見ると、「大いに取り組んだ」又は「ある程度取り組んだ」と回答している割合は、「信頼関係構築」において最も高く、「経営統合」、「業務統合」は同水準であることが分かる。

36 ここでいう「PMI(Post Merger Integration)」は、M&A成立後の一定期間内に行う経営統合作業(「狭義のPMI」)に加え、M&A成立前の取組と、狭義のPMIの後の継続的な取組を含めたプロセス全般のことを指す。2023年版中小企業白書第2部第2章第1節では、「M&Aで期待した成果を得る上で、早期の段階からM&A成立後を見据えて、PMIの準備を行うことが重要だと示唆される」と指摘している。

37 中小企業庁「中小PMIガイドライン~中小M&Aを成功に導くために~」では、PMIの取組領域について、①経営統合、②信頼関係構築、③業務統合の三つの領域に分類しており、本節においても同様の分類に基づき、分析を行った。

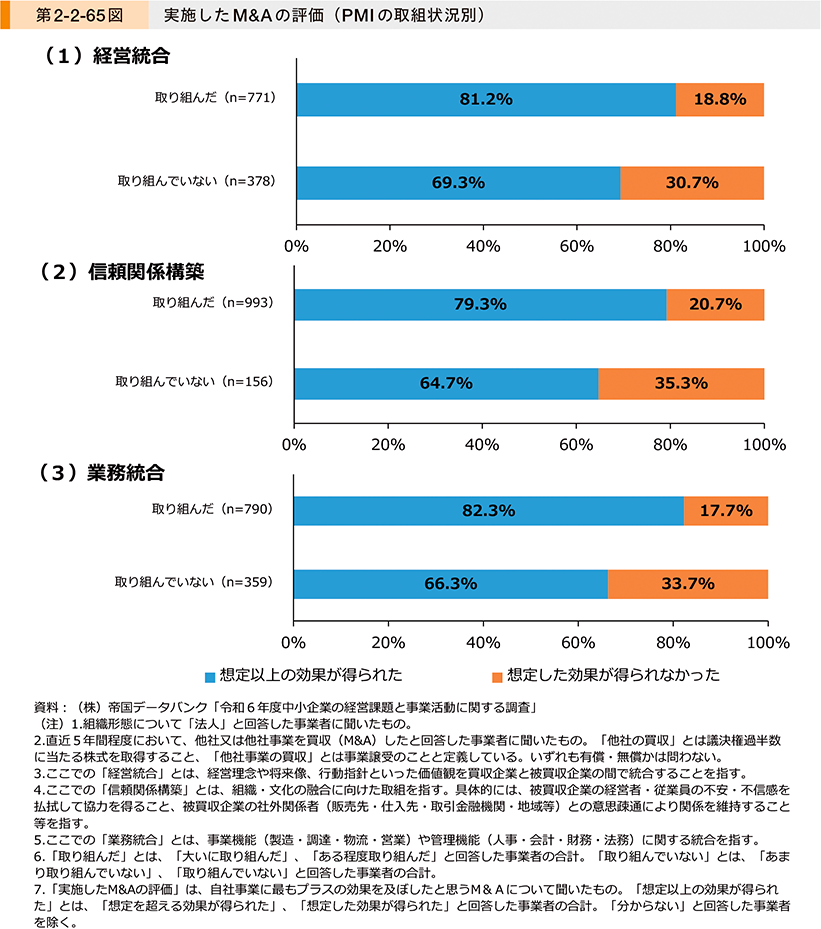

第2-2-65図は、PMIの取組状況別に、実施したM&Aの評価を確認したものである。これを見ると、いずれの取組においても、「取り組んだ」と回答した事業者は、「取り組んでいない」と回答した事業者に比べて、実施したM&Aについて「想定以上の効果が得られた」と評価している割合が高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、PMIの取組は、M&Aの効果を高めることにつながる可能性がある。

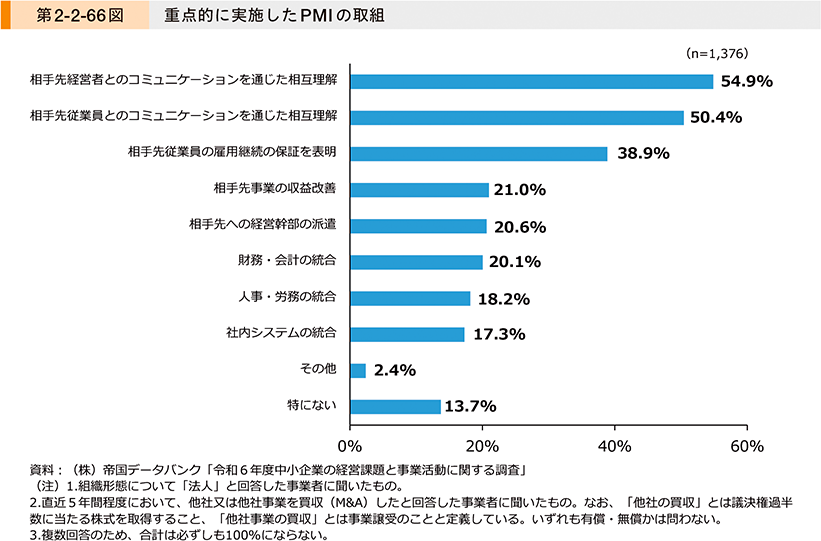

第2-2-66図は、PMIで重点的に実施した具体的な取組を確認したものである。これを見ると、「相手先経営者とのコミュニケーションを通じた相互理解」と回答した割合が最も高く、次いで「相手先従業員とのコミュニケーションを通じた相互理解」、「相手先従業員の雇用継続の保証を表明」と続いていることが分かる。

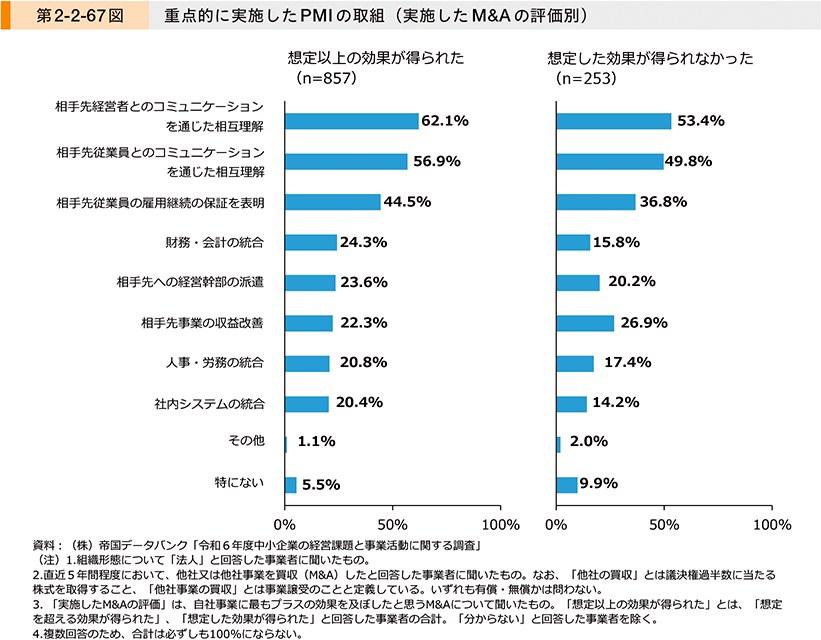

第2-2-67図は、実施したM&Aの評価別に、PMIで重点的に実施した取組を見たものである。これを見ると、「想定以上の効果が得られた」と回答した事業者は、「想定した効果が得られなかった」と回答した事業者に比べ、「相手先経営者とのコミュニケーションを通じた相互理解」、「相手先従業員とのコミュニケーションを通じた相互理解」、「相手先従業員の雇用継続の保証を表明」と回答した割合が高いことが分かる。M&Aの実施に当たっては、まずは買収先の働き手との相互理解や雇用保証といったPMIの取組を重点的に実施し、働き手のエンゲージメントを高めていくことが重要である可能性がある。

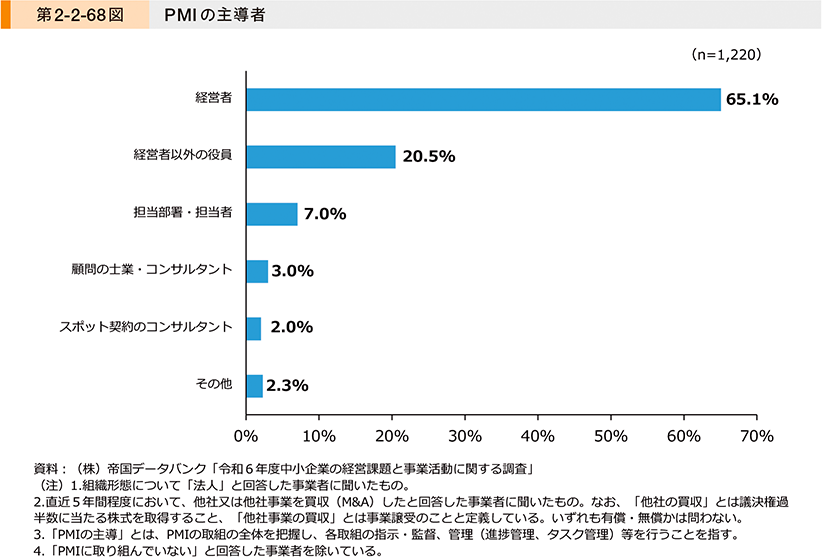

第2-2-68図は、PMIの主導者を確認したものである。これを見ると、半数超の事業者で、「経営者」がPMIの主導者であることが分かる。

④まとめ

本項では、M&Aの実施状況、その目的や効果等について確認した。まず、我が国企業のM&A件数は近年増加傾向で推移しており、2024年には過去最多となっている。また、経済産業省「企業活動基本調査」のパネルデータを用いて、スケール別のM&A実施状況を見ると、スケールが大きい企業ほど、M&Aを実施している割合が高い傾向にあることが分かった。2017年度におけるM&Aの実施有無別に売上高及び経常利益の推移を確認したところ、M&A実施企業は非実施企業よりも、売上高及び経常利益をより高めていることが分かり、生産設備、技術・ノウハウといった経営資源の共有等を通じたシナジー効果の発揮により、売上高だけでなく経常利益も高めてきた可能性が示された。次に、M&Aの実施目的について、「スケールアップ」の事業者は、「横ばい・スケールダウン」の事業者と比べ、「市場シェアの拡大」、「人材の獲得」、「技術・ノウハウの獲得」等の回答割合が高く、特に「人材の獲得」で最も大きい差があることから、人材不足というリソースの制約をM&Aによる「人材の獲得」で解消し、スケールアップを果たしてきたことが示唆された。

一方で、M&Aを過去に実施した事業者は、買収先の経営陣や従業員との関係構築に課題感を抱えていることが分かった。このような背景を踏まえ、買収先との関係構築など、経営統合を円滑に進めるための取組である、PMIについても分析を行った。PMIの取組状況別に実施したM&Aの評価を確認すると、「取り組んだ」と回答した事業者は、「取り組んでいない」と回答した事業者に比べて、実施したM&Aについて「想定以上の効果が得られた」と評価していることが分かり、PMIの取組はM&Aの効果を高める可能性が示唆された。また、多くの事業者では、経営者がPMIの主導者であることも併せて確認している。

事例2-2-5では、経営者自らが従業員との丁寧な対話を通じた経営統合に取り組み、M&Aを成功に導いた企業の事例を紹介する。

事例2-2-5 サンコー防災株式会社

従業員との対話を通じた経営統合の取組によりM&Aを成功に導いた企業

所在地 静岡県富士市

従業員数 127名

資本金 7,000万円

事業内容 設備工事業

▶静岡を地盤に消防用設備施工・保守事業を展開

静岡県富士市のサンコー防災株式会社は、消防用設備の施工・保守、各種防災機器の販売を担う企業である。同社は消防設備点検の有資格者である消防設備士を多く有しており、県内に10営業拠点を構えている。県内及び一部隣県の官公庁や民間企業と4,000件を超える保守契約を結んでおり、豊富な人材と高い技術力で顧客の信頼を築いてきた。しかし、1962年の創業以来、着実に事業を展開してきた一方で、売上げの過半を占める施工業務は、工場やビルの新規建設数に依存しており、近年これが減少傾向にあることに伴い、商圏の拡大と、施工業務のほかに安定して売上げを確保できるビジネスの創出が課題となっていた。

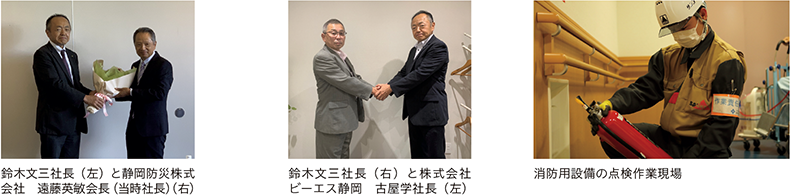

▶商圏を広げるために同業他社をM&A。従業員との対話を通じた経営統合の取組によりM&Aを成功に導く

商圏の拡大に向けて、同社の鈴木文三社長は常にその機会をうかがってきた。2022年5月に仲介会社から、同業他社である静岡防災株式会社(同県伊東市)のM&Aを提案され、同年7月には実施を決意。M&Aに当たって、鈴木社長は丁寧な経営統合に取り組んだ。まず、静岡防災の全従業員と個別面談し、仕事や家族、社内の人間関係、悩み事について丁寧にヒアリングを行った。中には子会社となることに不安感をにじませる従業員もいたが、面談を通じて個々の考え方や社内での立ち位置等を把握し、資質や適性を考慮してグループ内での人材交流も行い、働きやすい環境を整えた。M&Aの結果、営業拠点の共有により、取引先ごとに効率的な拠点運用が可能になるといったシナジー効果が生まれた。また、鈴木社長による丁寧な経営統合の取組により、静岡防災では従業員の退職は発生せず、業績面でも営業利益が前期比約200%へと成長した。「買収先の社員の士気を高めることが、M&Aのポイントと考えていた。個々の社員との対話を通じて、考えを理解し、意思を尊重することが良い効果をもたらしたのではないか」と鈴木社長は振り返る。

▶M&Aの経験をいかし、新たにIT会社を傘下に

さらに同社は、グループのDX強化を狙い、2024年9月にシステム開発・メンテナンス等を手掛ける株式会社ビーエス静岡(同県富士市)を新たに買収。今後は消防用設備のリモートメンテナンスなどの新事業展開にもシナジーを波及させていく方針だ。また、鈴木社長は静岡防災とのM&Aの経験をいかし、東京中小企業投資育成株式会社の支援を受けながら経営統合に取り組んでおり、今回も同様に、ビーエス静岡の全従業員との面談に臨む意向である。「買収先の社員との丁寧な対話によって士気を高めることができれば、多少の困難はあっても、M&Aはうまくいく」と鈴木社長は語る。

コラム2-2-4 中小M&A市場における健全な環境整備に向けた取組

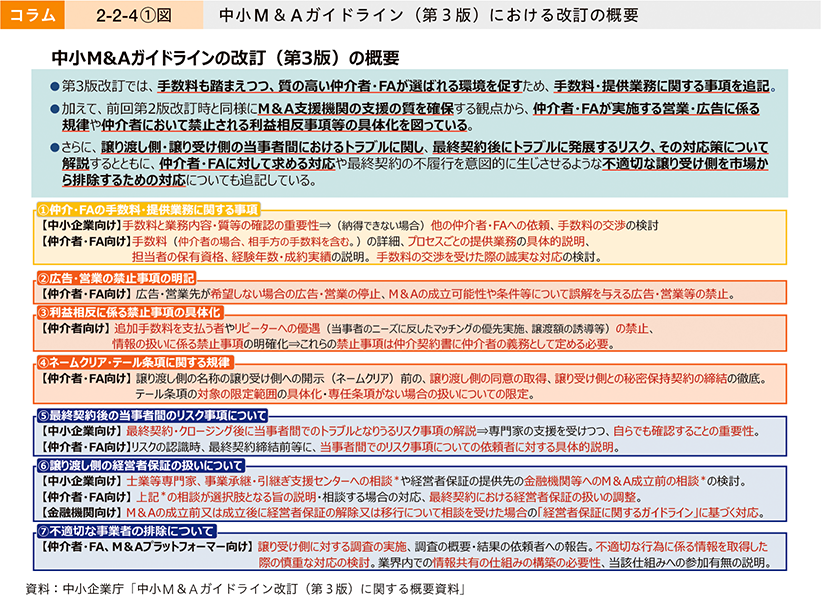

1.中小M&Aガイドライン

中小企業庁では、2015年3月に、M&Aの手続や手続ごとの利用者の役割・留意点、トラブル発生時の対応等を記載した「事業引継ぎガイドライン」を策定した。その後、2020年3月には、後継者不在の中小企業のM&Aを通じた第三者への事業の引継ぎを促進するために、同ガイドラインを全面的に改訂し「中小M&Aガイドライン-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」(以下、「初版」という。)を策定した。

2023年9月には、初版に対して、M&A専門業者向けの基本事項や中小企業向けの手引きとして仲介者・フィナンシャル・アドバイザー(以下、「FA」という。)への依頼における留意点等を拡充するとともに、行政・民間における取組についても修正を図った「中小M&Aガイドライン(第2版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」(以下、「第2版」という。)に改訂を行った。

さらに、2024年8月には、不適切な譲受側の存在や経営者保証に関するトラブル、M&A専門業者が実施する過剰な営業・広告等の課題に対応するため、第2版を改訂し、「中小M&Aガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」(以下「第3版」という。)を策定した。

第3版改訂時は、提供する業務の内容・質とその対価となる手数料の額(M&Aにおける相手方の手数料を含む。)について、中小企業向けに確認すべき事項を解説するとともに、仲介者・FAに対して求められる説明について追記している。

また、第2版改訂時と同様にM&A専門業者の支援の質を確保する観点から、仲介者・FAが実施する営業・広告に係る規律の明記や仲介者において禁止される利益相反事項の具体化を図っている。

さらに、譲渡側・譲受側の当事者間において、最終契約に定めた事項の不履行等のトラブルも発生している。特に、譲渡側の経営者保証の扱いについては、譲受側に移行させる想定であったにもかかわらず、実際には移行しない不適切な譲受側の存在も指摘されている。

これらを踏まえ、最終契約(株式譲渡契約等)において当事者間でトラブルに発展する可能性があるリスク及びその対応策について解説するとともに、仲介者・FAに対して求める対応について追記している。加えて、最終契約の不履行を意図的に生じさせるような不適切な譲受側を市場から排除するために、仲介者・FAに求められる対応についても追記している。

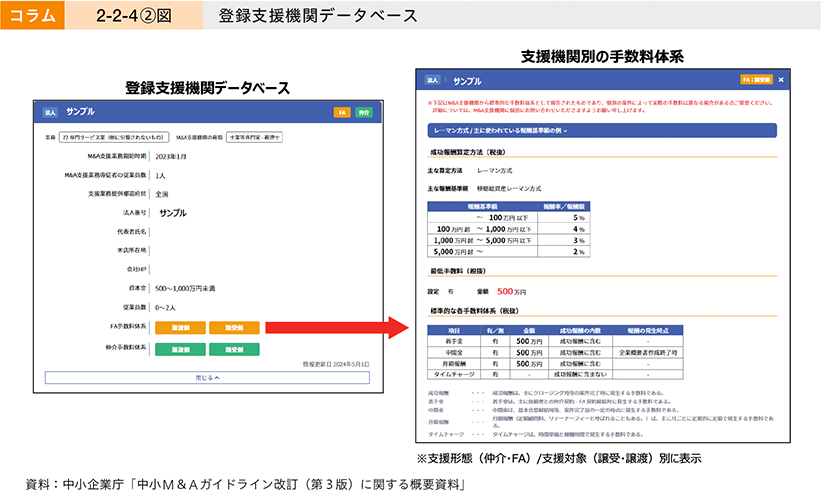

2.M&A支援機関登録制度

中小企業庁では、初版を策定した後、2021年8月に「M&A支援機関登録制度」(以下、「登録制度」という。)を創設した。登録制度への登録を希望するM&A支援機関に対して、中小M&Aガイドラインの遵守宣言を求めることや、事業承継・引継ぎ補助金(現:事業承継・M&A補助金)の専門家活用枠において、登録制度に登録されたM&A支援機関を活用することを要件とすること等により、中小M&Aガイドラインに記載された行動指針の普及・定着を図ってきた。

また、登録制度においては、登録継続の要件として、手数料の算定基準の開示を求めることとした。これを受け、2024年8月以降、同制度のホームページでは、登録支援機関ごとに、登録支援機関の種類(専門業者、金融機関等の別)、M&A支援業務の開始時期、専従者や所在地、また、手数料の算定基準(最低手数料の水準や報酬基準額の種類等)等を確認・検索することができるデータベースを提供しており、中小企業が仲介者・FAを選定する際の情報収集手段として有用である。

3.中小M&Aをめぐる不適切な事案への対応

登録制度に登録されたFAや仲介業者が提供するM&A支援サービスをめぐり、仲介とFAの違いや手数料等について十分な説明を受けなかった、といったトラブルが発生している。こうした実態にも鑑み、中小企業からの情報を受け付ける「情報提供受付窓口」も併せて設置している。登録制度においては、情報提供受付窓口に不適切な対応に係る情報が寄せられており、中小M&Aガイドラインへの違反が認められた場合等は、「M&A支援機関登録制度の取消し等に関する要領」に基づき、登録の取消しを可能としている。

なお、M&Aを検討する中小企業向けに、M&A支援機関の選定・契約時に留意すべき事項について注意喚起も行っている。具体的には、M&A支援機関は登録制度の登録を受けている者の中から選定することや、支援機関の手数料や支援の内容・質に関して確認すべきポイントについて、チラシ・メディア等により周知浸透を図っている。

中小企業庁では、引き続き、中小企業が安心してM&Aに取り組めるよう、健全な環境整備を進めていく。

コラム2-2-5 中小企業におけるPMI促進に向けた取組

1.中小企業のM&AにおけるPMIの重要性

中小企業のM&Aが増加している中、譲り受けた事業が円滑に継続し、譲渡側・譲受側双方が更なる成長を遂げるためには、M&Aの成立は「スタートライン」に過ぎず、その後の事業や経営の統合作業(PMI:Post Merger Integration)を適切に行うことが重要である。

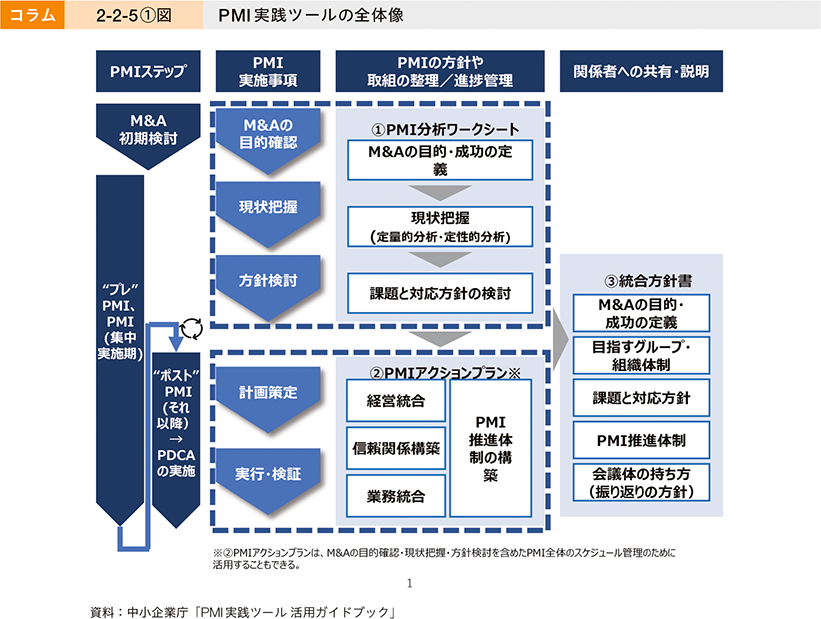

この観点から、中小企業庁では、2022年3月に「中小PMIガイドライン」により中小企業のPMIの「型」を提示するなど、中小企業におけるPMIの推進に取り組んできた。一方で、M&Aを実施した譲受企業の中で、PMIの実施経験のある中小企業は限られており、PMIの促進のためには、PMIの認知度の向上や自社内のノウハウ不足といった課題への対応が必要である。中小企業及び支援機関におけるPMIの理解・取組は、依然として十分な状況とはいえない。そのため、中小企業庁では令和5年度にPMIに関する実証事業を行い、その成果を「PMI実践ツール」及び「PMI実践ツール活用ガイドブック」、「PMI取組事例集」として取りまとめ、2024年3月に公表した。

「PMI実践ツール」は、中小PMIガイドラインの標準的なステップ・取組等を踏まえてPMIに取り組むために、「PMI分析ワークシート」、「PMIアクションプラン」、「統合方針書」の三つのツールで構成されている。以下、「PMI実践ツール」について紹介する。

2.PMI実践ツール

まず、「PMI分析ワークシート」は、「M&Aの目的」と「譲渡側等の現状」を確認し、優先課題と対応方針を整理するツールである。PMIの拠り所となるM&Aの目的及び成功を定義するとともに、様々な分析を通じて譲渡側・譲受側の現状を把握し、優先すべき課題・対応方針を整理するために活用されることを想定している。

その上で、「PMIアクションプラン」は、具体的な取組(ToDo)を計画し、スケジュールを管理するツールとなる。「PMI分析ワークシート」により整理した優先課題と対応方針を基に、「いつ・誰が・何を行うか」について具体的に計画し、スケジュール・担当者・取組(ToDo)を一覧化し、進捗を管理するために活用されることを想定している。

さらに、「統合方針書」は、M&Aの目的、PMIでどのようなことに取り組んでいくかを社内外の関係者に説明するツールである。譲渡側・譲受側におけるM&Aの目的や現状の課題を踏まえた統合基本方針、PMI推進体制、会議体の位置付け等を言語化し、譲渡側・譲受側の社内の関係者(経営者・従業員等)や社外の関係者(取引先等)に共有・説明するために事業者が活用可能となっている。

これらのツール、活用ガイドブック及び事例集の活用により、譲受企業及び支援機関におけるPMIの理解・取組を促進し、M&Aによる中小企業の成長が促進されることを目指している。

3.PMIへの支援

中小企業庁では、中小企業が支援機関の支援を受けてPMIに取り組めるよう、令和6年度補正予算「中小企業生産性革命推進事業」の内数として措置された「事業承継・M&A補助金」において「PMI推進枠」を設け、PMIに係る専門家費用や設備投資を支援することとしている。

今後、中小企業においては、M&Aの成立を「ゴール」とせず、その後の成長に向けた「スタートライン」とするために、必要に応じて支援機関の力も借りつつ、「PMIガイドライン」や「PMI実践ツール」等を参照しながら、PMIに取り組むことを期待したい。

また、「中小企業におけるM&A後の取り組み調査38」によれば、従業員21人~50人の企業では、PMIの際に月10万円以上支出する意思があると答えた企業が半数に上るなど、一定程度のコストをかけて支援機関を活用することも視野に入れていることがうかがえる。支援機関においては、「PMIガイドライン」や「PMI実践ツール」等を参照しつつ、中小企業に対するPMI支援を行うノウハウを獲得することが重要となる。

最後に、中小企業のPMIに関する支援に積極的に取り組んでいる支援機関の事例を紹介する。

38 「令和6年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(中小企業におけるPMIの実施効果等の実態の解明に向けた調査事業)」(委託先:PwCコンサルティング合同会社)において、2024年11月26日~2024年12月20日にかけてM&A実施経験のある中小企業等を対象に実施したもの。【有効回答数:846件、有効回答率:5.5%】

事例:埼玉県中小企業診断協会による「中小PMI支援専門家養成研修」

中小企業診断士や税理士などの士業は、地域金融機関やM&A支援機関などと並んで、中小企業へのPMI支援の担い手として期待される。一方で、PMI支援に当たっては、士業が持つ専門性に加えて、M&AやPMIに関する一定の専門的な知見が求められることから、支援機関のキャパシティビルディングも重要な課題であるため、ここでは、士業団体が独自に行う、会員士業向けのPMI研修について紹介する。

従前から事業承継・引継ぎ支援センターと連携して事業承継支援を積極的に行ってきた一般社団法人埼玉県中小企業診断協会は、2022年3月に、中小企業庁と一般社団法人中小企業診断協会(現:一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会)が、PMIを中心に中小企業の事業承継・引継ぎに関して連携して取り組むことを共同で宣言したことを契機として、PMI支援に向けた会員向け研修を実施するなど、先駆的な取組を開始した。

埼玉県のみならず、近郊各県の診断協会から受講者を募ったところ、2023年9月~11月に計6回にわたって実施した第1回目の開催では、9県から73名が参加し、2024年9月と10月に計6回にわたって実施した第2回目の開催では、8県から55名が参加した。講義内容は、独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部の支援も受けて策定し、1回3時間程度、中小PMIガイドライン及び実践ツールの解説や、中小企業経営者からのPMIの講話、ロールプレイングを実施したほか、PMIはM&Aと一体不可分なことから、M&Aの総論やM&A案件の掘り起こし、マッチングや実行手続きも研修の内容に盛り込んだ。

研修の受講修了後の受講者へのアンケートでは、参加者の8割が今回の中小PMI業務研修を知り合いの中小企業診断士に「積極的に受講を推奨したい」と評価するとともに、中小PMI業務に「積極的に取り組む(チャレンジする)」意向の参加者が6割を超えるなど、高い評価を得ている。

埼玉県中小企業診断協会では、2024年7月に埼玉りそな銀行と締結した包括連携の枠組みを活用して、同行のM&A資金の融資先においてPMI支援案件の橋渡しを受けるなど、独自の連携も進めている。今後、こうした独自の取組が、全国に広まっていき、中小企業のPMI支援を実施する支援機関が拡大していくことが期待される。

3.研究開発・イノベーション活動

第2-2-41図では、企業規模を拡大するに当たって重要な投資戦略として、スケールを問わず一定割合の事業者が「研究開発」と回答しており、スケールアップにおいて重要な戦略の一つであることを確認した。また、研究会においても、成長企業の課題として、自社の軸となる製品・サービスの基盤技術・コア技術を基にした、製品・商品・サービス開発や、生産技術の維持・強化などを指摘している。本項では、研究開発の動向を概観しながら、イノベーション活動の取組状況、その目的や効果等について、スケールアップとの関係性に焦点を当て、分析を進めていく。

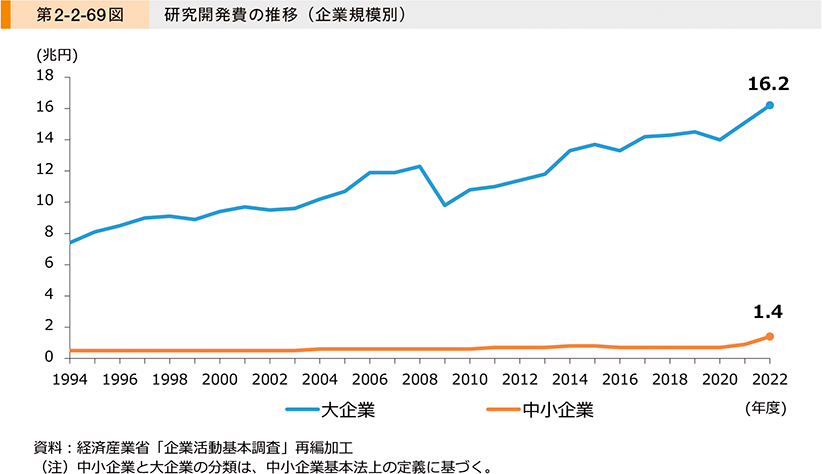

①研究開発の動向

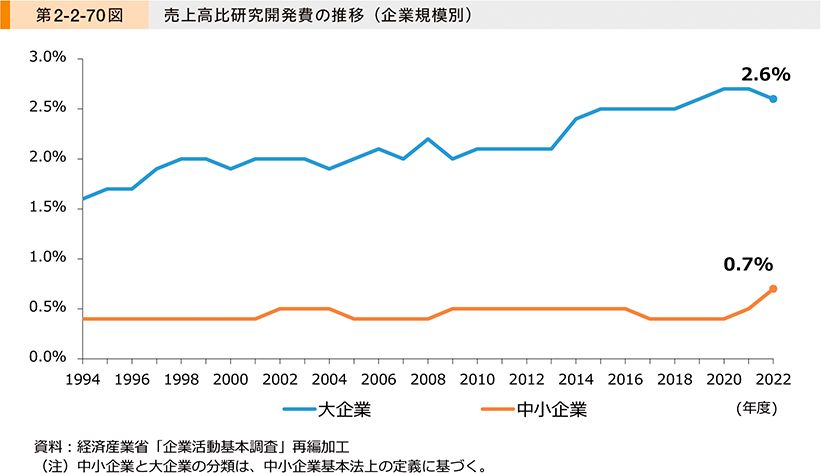

まず、我が国における企業の研究開発の動向を概観するために、経済産業省「企業活動基本調査」を用いて、研究開発費の推移について確認する。これを見ると、研究開発投資は、「中小企業」では約30年にわたって横ばいであったが、ここ数年で積極化しており、2022年度は「中小企業」、「大企業」共に前年度に比べて研究開発費が増加していることが分かる(第2-2-69図)。

第2-2-70図は、企業規模別に見た売上高比研究開発費の推移である。第2-2-69図では研究開発費の実額が足下で増加している傾向を確認したが、売上高に対する比率においても、「中小企業」は2020年度以降で上昇傾向にある。一方で、「大企業」は上昇基調で推移してきたが、直近で下落に転じていることが分かる。「中小企業」の研究開発投資は、「大企業」と比較すると、実額、売上高比率共に水準は低いものの、いずれも増加又は上昇傾向にあり、取組が進んでいることがうかがえる。

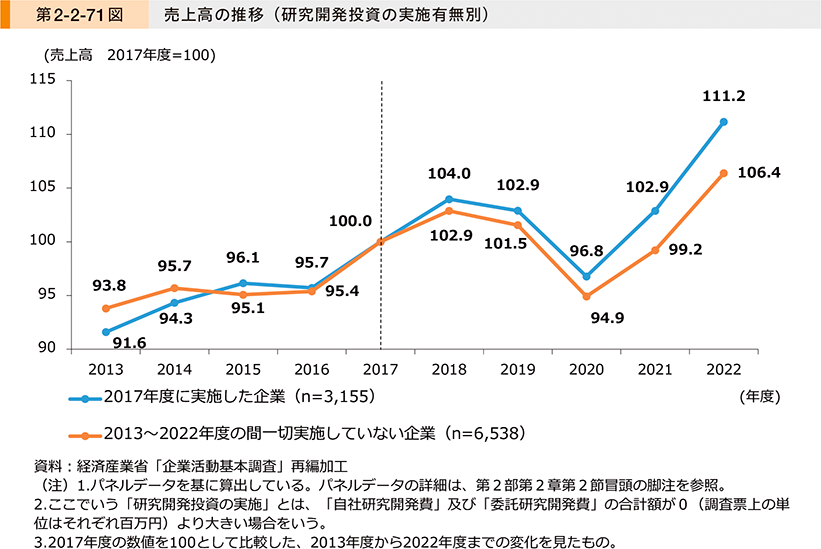

ここからは経済産業省「企業活動基本調査」のパネルデータを用いて、分析を進めていく。第2-2-71図は、研究開発投資の実施有無別に、売上高の推移を見たものである。研究開発投資について、「2017年度に実施した企業」は「2013~2022年度の間一切実施していない企業」に比べて、2022年度における売上高の成長度合いが高いことが分かる。

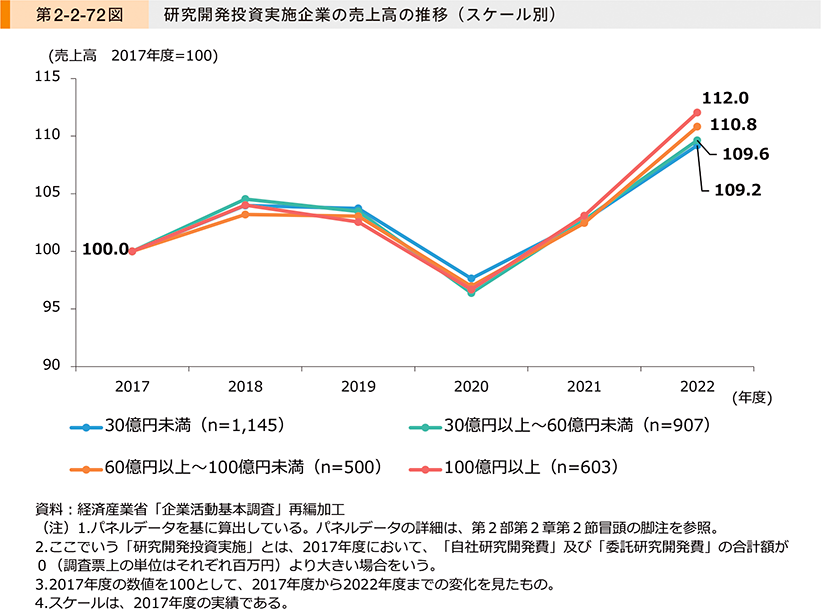

第2-2-72図は、2017年度のスケール別に研究開発投資を実施した企業の売上高の推移を見たものである。これを見ると、2022年度時点において、いずれのスケールにおいても、2017年度比で10%程度売上高を高めていることが分かる。研究開発投資は、スケールを問わず、スケールアップに向けて一定程度有効であることが示唆される。

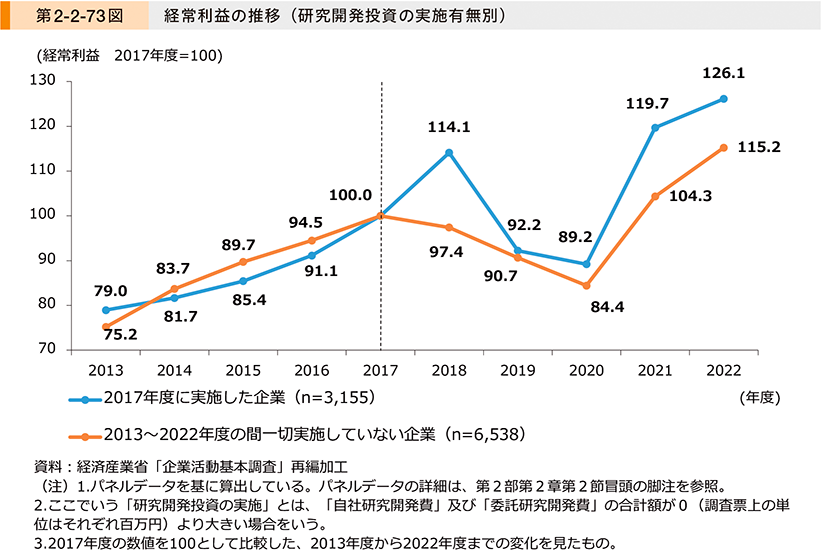

第2-2-73図は、研究開発投資の実施有無別に、経常利益の推移を見たものである。研究開発投資について、「2017年度に実施した企業」は「2013~2022年度の間一切実施していない企業」に比べて、2022年度における経常利益の成長度合いが高いことが分かる。研究開発投資による効果は、売上高の増加だけでなく、自社製品・商品・サービスの付加価値を高めること等により利益の増加にもつながる可能性がある。

②イノベーション活動の取組状況と効果

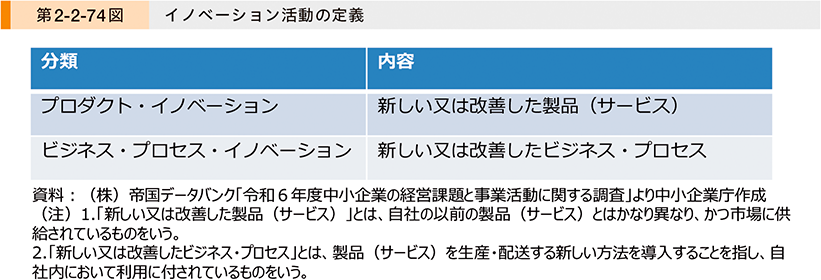

ここからはアンケート調査を用いて、中小企業のイノベーション活動の取組状況等について分析を進めていく。なお、ここでの「イノベーション活動」は、第2-2-74図の定義に基づく。

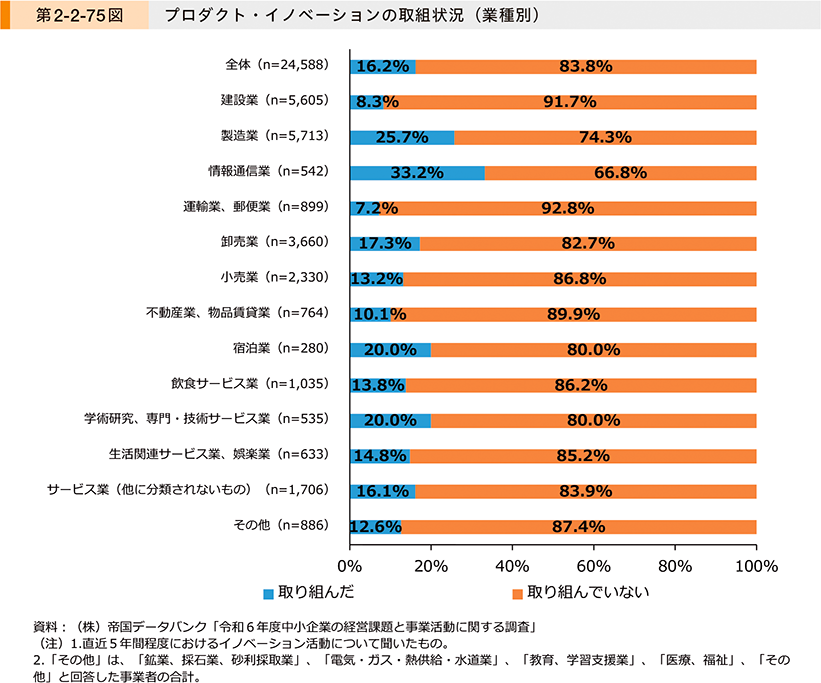

第2-2-75図は、業種別にプロダクト・イノベーションの取組状況を見たものである。これを見ると、「全体」では2割弱の事業者がプロダクト・イノベーションに取り組んでおり、業種別では「情報通信業」、「製造業」の順に、「取り組んだ」と回答した事業者の割合が高い。

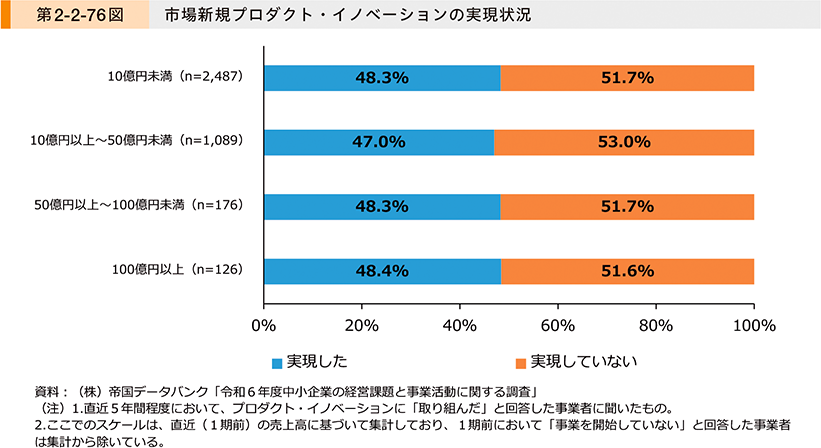

次に、実現したプロダクト・イノベーションの新規性について確認する。第2-2-76図は、「市場新規プロダクト・イノベーション39」の実現割合を見たものである。これを見ると、いずれのスケールにおいても、約半数の事業者が新規性のあるプロダクト・イノベーションを実現していることがうかがえる。

39 ここでの「市場新規プロダクト・イノベーション」とは、「以前にいかなる競合他社も提供したことがない新しい又は改善した製品・サービス」の開発を指す。なお、文部科学省 科学技術・学術政策研究所「全国イノベーション調査2022年調査」の定義を参照している。

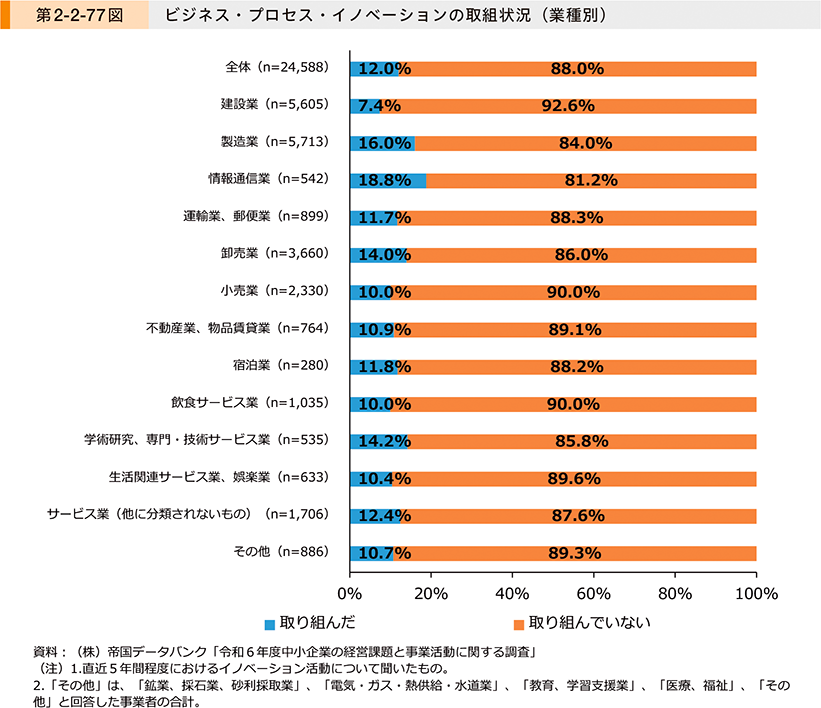

第2-2-77図は、業種別にビジネス・プロセス・イノベーションの取組状況を見たものである。これを見ると、「全体」では約1割の事業者がビジネス・プロセス・イノベーションに取り組んでおり、業種別では「情報通信業」、「製造業」の順に、「取り組んだ」と回答した事業者の割合が高い。また、プロダクト・イノベーションの取組状況と比べ、「全体」の取組割合は低い中、「運輸業、郵便業」、「不動産業、物品賃貸業」についてはビジネス・プロセス・イノベーションの取組割合の方が高い。これらの業種では、製品・商品・サービスの差別化が難しい中で、ビジネスモデルの差別化や効率化に取り組んでいることがうかがえる。

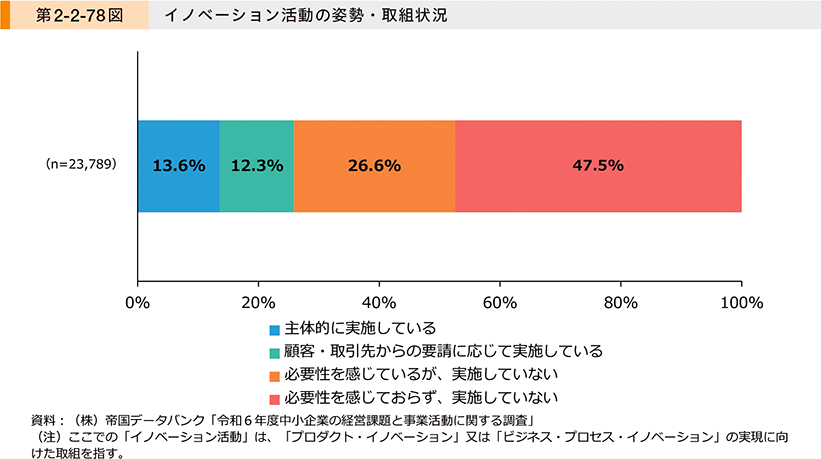

次に、イノベーション活動の姿勢・取組状況について確認する。第2-2-78図のとおり、イノベーション活動を実施している事業者のうち、「主体的に実施している」、「顧客・取引先からの要請に応じて実施している」と回答した割合は同程度であることが見て取れる。

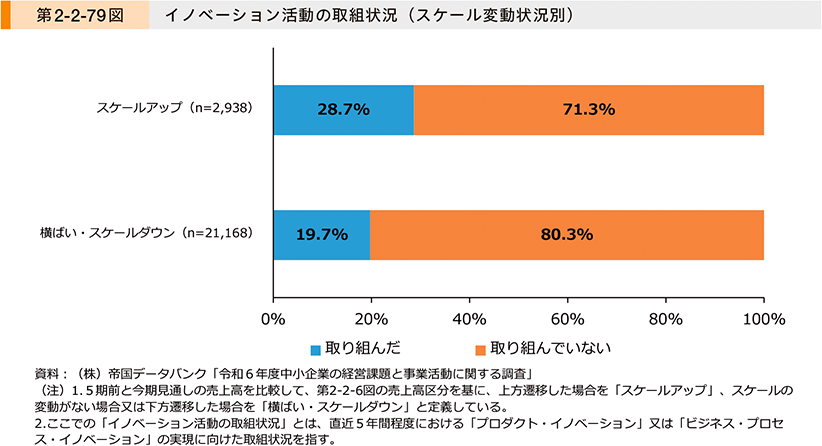

第2-2-79図は、スケール変動状況別にイノベーション活動の取組状況を見たものである。これを見ると、「スケールアップ」の事業者は、「横ばい・スケールダウン」の事業者と比べ、イノベーション活動に「取り組んだ」と回答している割合が高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、イノベーション活動は、スケールアップに向けて有効な戦略の一つであると考えられる。

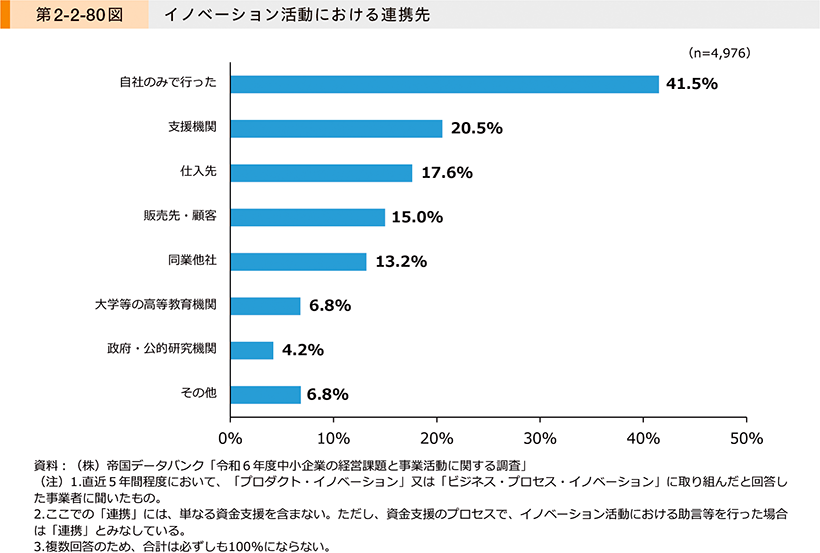

先行研究40で指摘されているように、中小企業によるイノベーションの実現に当たっては、取引先や大学等の研究機関との連携が重要である。第2-2-80図は、イノベーション活動を実施した際の連携先について確認したものである。これを見ると、「自社のみで行った」を除けば、「支援機関」と回答した割合が最も高く、次いで「仕入先」、「販売先・顧客」と続いていることが分かる。

40 岡室(2016)では、「研究開発集約度やその他の企業属性を一定とすれば、取引先企業や大学と連携する企業のほうが全体としてイノベーションを実現しやすい」ことを示した上で、その背景について「内部の経営資源の乏しい中小企業にとって、外部組織との連携によって外部の優れた専門知識やノウハウ等を活用することが重要である」ということを示唆している。

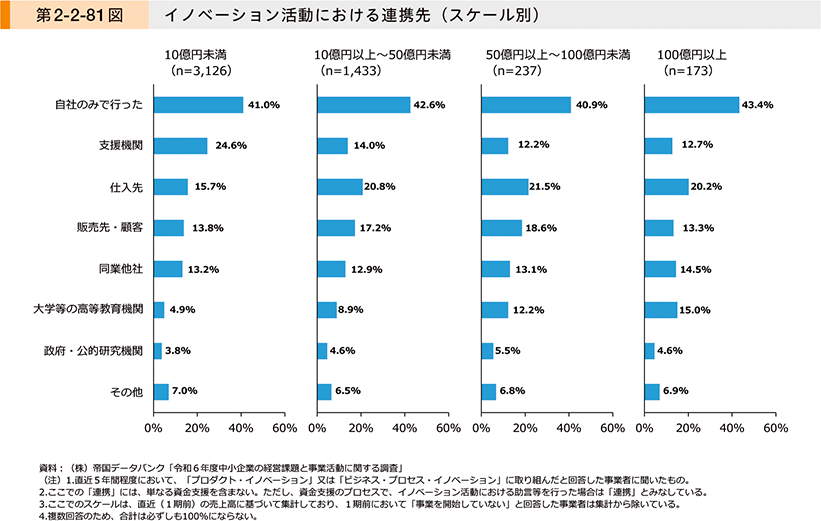

第2-2-81図は、イノベーション活動を実施した際の連携先について、スケール別に確認したものである。これを見ると、「10億円未満」では「支援機関」と回答している割合が比較的高いことが分かる。また、スケールが大きくなるほど、「仕入先」、「大学等の高等教育機関」と回答した割合が高くなる傾向にあり、外部のプレイヤーと直接連携しながらオープンイノベーションに取り組んでいることがうかがえる。

事例2-2-6では、産学官連携で新たなものづくりに挑戦し、技術・ノウハウを磨きながら、事業の高度化を実現し、成長している企業の事例を紹介する。

事例2-2-6 株式会社浜野製作所

産学官連携で技術・ノウハウを磨き、事業の高度化を実現し成長している企業

所在地 東京都墨田区

従業員数 48名

資本金 2,000万円

事業内容 金属製品製造業

▶多品種少量生産へ舵を切り、価格競争を生き抜く。更なる成長を見据え、開発領域への進出を決意

東京都墨田区の株式会社浜野製作所は、精密板金、金型、プレス、機械加工などの金属加工製品の設計・製造とそれらの技術を基盤としてロボット・装置の設計・製造などを手掛ける企業である。1980年代以降、大手企業が量産品の生産拠点を海外へシフトしたことで、加工を主体とする町工場が厳しい価格競争にさらされる中、2000年頃に当時の社長であった浜野慶一会長は精密板金の多品種少量生産に対応できるよう新たな設備を導入した。また、多品種少量生産の分野でも、同社は後発であり、地方の同業他社は24時間営業で製造している中、住宅の多い都心部では夜間に機械を稼働することが難しく、生産量や価格で戦っていくことは容易ではない。このような状況を踏まえ、浜野会長は、将来的にはより情報の上流の製品開発領域への挑戦が必要であると考えた。

▶産学官連携で新たなものづくりに挑戦し、技術力とノウハウを培う

開発領域への進出に当たって、「待っていても仕事は来ない」と考え、実績を作るべく産学官連携に取り組んだ。同社は2009年に墨田区、早稲田大学などと提携し、電気自動車「HOKUSAI」を開発したほか、2012年には地域の町工場が技術とノウハウを持ち寄って、大学や研究機関の指導の下、深海無人探索機を開発する「江戸っ子1号」プロジェクトに参加した。2014年には「これまでの挑戦の中で培ってきた技術やノウハウをいかして、新たな付加価値を生み出していきたい」との考えから、当時は企画系部署にいた小林亮社長を中心にものづくりの実験工房として「ガレージスミダ」を開設。「ガレージスミダ」は、「こういうモノを作りたい」という相談事に対して、同社のノウハウ・技術力を総動員し実現に向けた活動を10年以上続けており、新たなものづくりに挑戦し製品開発のノウハウを蓄積してきた同社を頼りに、「ガレージスミダ」にはベンチャー企業をはじめ、多くの企業から相談が持ち込まれる。持ち込まれた相談事に対して、同社だけで対応できないものは同業他社とも連携を進めながら、日々新たなものづくりの可能性を追求している。

▶売上げの7割が開発案件、優秀な人材も多く集まる

同社が開発領域に進出する以前は受注の大半が図面どおりに部品を加工する案件であったが、近時は大企業や研究機関等から開発案件の受注が増加しており、売上高の約7割が開発案件である。さらに、まだ見ぬものづくりに挑戦できるという同社の魅力は、優秀な人材の獲得にもつながっている。技術人材ではロボットコンテストに参加した経歴を持つ工業高等専門学校卒業生や、営業や企画、バックヤードでもいわゆる高学歴の人材が集まっており、同社の技術力をいかした案件への対応力が厚みを増している。2024年10月には、一橋大学の学生時代に同社へ訪問したことをきっかけに入社した小林氏が社長に就任。「環境変化の激しい今、町工場は生き残りの岐路に立たされている。設計・製造の両面においてエンジニアリング力を高め、0から1を生み出す『創造業』としての力を蓄えていく必要がある。今後は、仲間と共に『次世代の町工場』の姿を模索し、ものづくりの在り方を発信・啓発できるような『ガレージスミダネクスト』といえるような拠点をつくりたい」と小林社長は語る。

コラム2-2-6 オープンファクトリーと万博がもたらす、ものづくりの未来

1.オープンファクトリーとは

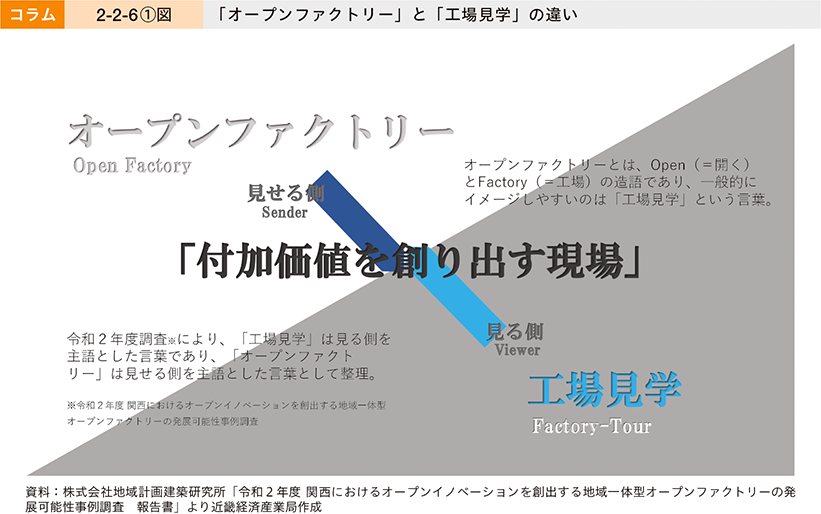

「オープンファクトリー」という言葉は、Open(=開く)とFactory(=工場)をつなげた造語である。イメージしやすい単語を用いれば「工場見学」であるが、近畿経済産業局が令和2年度に行った調査事業41において、行動を起こす人によって言葉を整理し、①見学者側が工場を見に行く行為を「工場見学」、②企業側が工場を見せる行為を「オープンファクトリー」として定義付けている。

41 株式会社地域計画建築研究所「令和2年度 関西におけるオープンイノベーションを創出する地域一体型オープンファクトリーの発展可能性事例調査 報告書」

2.全国に波及する「地域一体型オープンファクトリー」

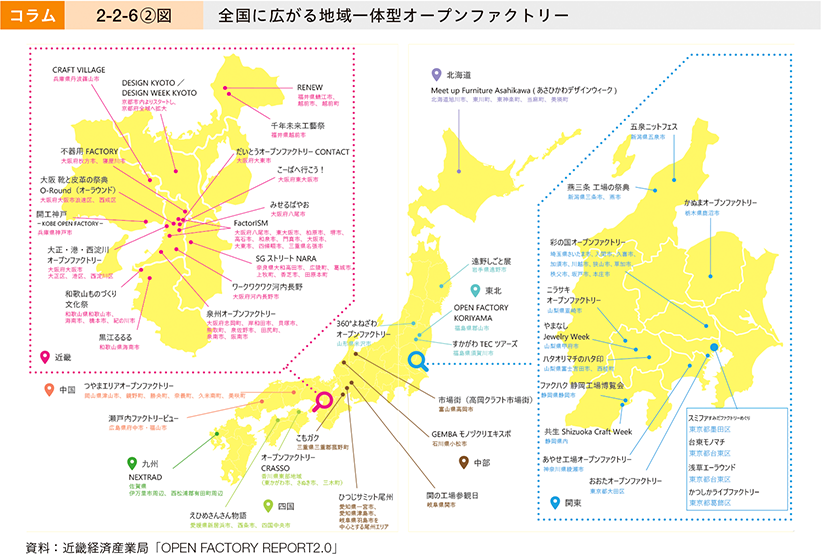

さらに、企業単独ではなく、地域内で企業等が面として集まり一体的に見せていく取組を「地域一体型オープンファクトリー」と定義。オープンファクトリーを研究する京都橘大学経営学部の丸山一芳教授によれば、オープンファクトリーを通して生まれる「産地における中小企業連携によるイノベーション」も多数確認されており、産業観光資源としての可能性だけでなく、「オープンイノベーション」の観点からも注目されることからコラム2-2-6②図のとおり、取組は日本全国に広がっている(2024年3月末時点における地域一体型オープンファクトリーは47事例)。

3.大阪・関西万博と各地をつなぐ「Co-Design Challenge 2024」

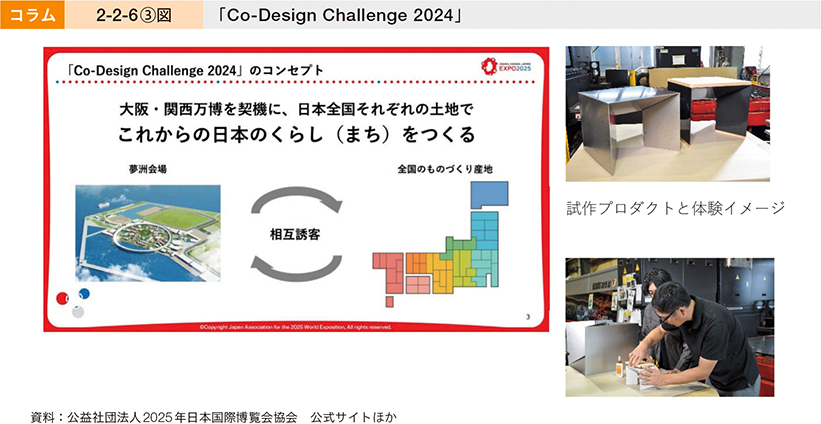

オープンファクトリーに公益社団法人2025年日本国際博覧会協会も注目し、全国から募集を行ったプログラムが「Co-Design Challenge 2024」である。

同事業は「大阪・関西万博を契機に、日本全国それぞれの土地で“これからの日本のくらし(まち)をつくる”」ことをコンセプトに、万博会場と全国のものづくり産地をつなぎ、相互誘客することを目的としている。

対象は、「工場の生産現場を公開し、来場者にものづくりを体感してもらう取組(オープンファクトリー)を行っている/行おうとしていること」、「万博期間中にものづくり体験企画による地域誘客に取り組むこと」が条件とされ、実際に万博会場内において使用する椅子や展示台等を新たに開発することが求められた。

審査の結果、万博会場と各地のオープンファクトリーをつなぐ事業として、全国から11件が採択42(令和6年5月28日採択)されている。

42 令和6年5月、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会「プレスリリース:未来社会ショーケース事業 EXPO共創事業 特別プログラム『Co-Design Challenge 2024』」の選定事業が決定した。

4.万博を機会とした「ビジネス・バイウェイ43」の活性化

オープンファクトリーは、地域一体型を含めて、全国各地で広がっており、経済にも好影響を及ぼすことが考えられる。例えば、一般財団法人アジア太平洋研究所が実施した万博における経済効果の試算44を見ると、「拡張万博」として、万博のテーマ・時間軸・空間軸の概念を拡張し、関西全体を仮想的なパビリオンに見立てることによって、より大きな経済波及効果を見込んでいる。これは、上述の「Co-Design Challenge 2024」の選定事例のように、オープンファクトリーから生まれる経済効果も含まれるものと考えられる。また、近畿経済産業局は、MICEなど主としてビジネスを目的に出張する際に、追加的に訪れることが業務として容認される『国際社会的に魅力あるコンテンツ』を指す「ビジネス・バイウェイ」という考え方を提唱している。この取組を進めていくことで、万博がこのビジネス・バイウェイのための訪問先となり、万博開催時における経済効果向上のみならず、訪問者がこれら地域へのリピーターとなる効果が生まれ、我が国経済の活性化につながることが期待される。

43 株式会社ダン計画研究所「令和5年度 『無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(MICE×MaaSによる発展可能性調査)』報告書」

44 一般財団法人アジア太平洋研究所「大阪・関西万博の経済波及効果-最新データを踏まえた試算と拡張万博の経済効果-」(APIR Trend Watch No.92)

③知的財産権の活用状況

先行研究45では、経済・社会のデジタル化が進む中で、企業が自社の中核的な経営資源を守る戦略の重要性が高まっていることを指摘している。

45 公益社団法人中小企業研究センター(2022)は、「イノベーションの実現を目指すプレーヤーとしての個人が企業、研究・教育機関等の所属組織の別なく、極めて迅速に、かつ低コストで世界規模で情報を交換することが可能になり、イノベーションの実現による知的財産形成のスピードアップに寄与した」と同時に、その一方で、「知的財産のコピーも極めて低コストで行えるようになった」という弊害に言及した上で、経営資源を守る戦略の重要性を指摘している。

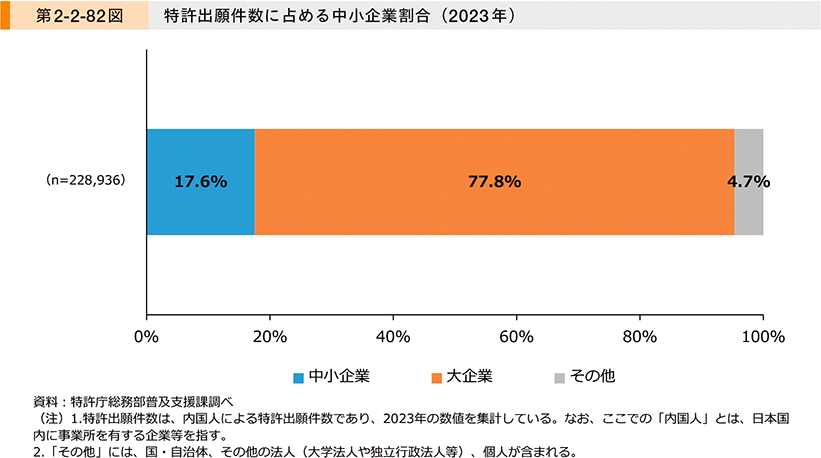

ここからは、中小企業の知的財産権の出願、使用及び所有状況について確認していく。第2-2-82図は、特許出願件数に占める中小企業による出願件数の割合を見たものである。これを見ると、我が国の企業の99.7%を中小企業が占める46中で、中小企業による出願件数の割合は2割弱にとどまっていることが分かる。

46 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」再編加工

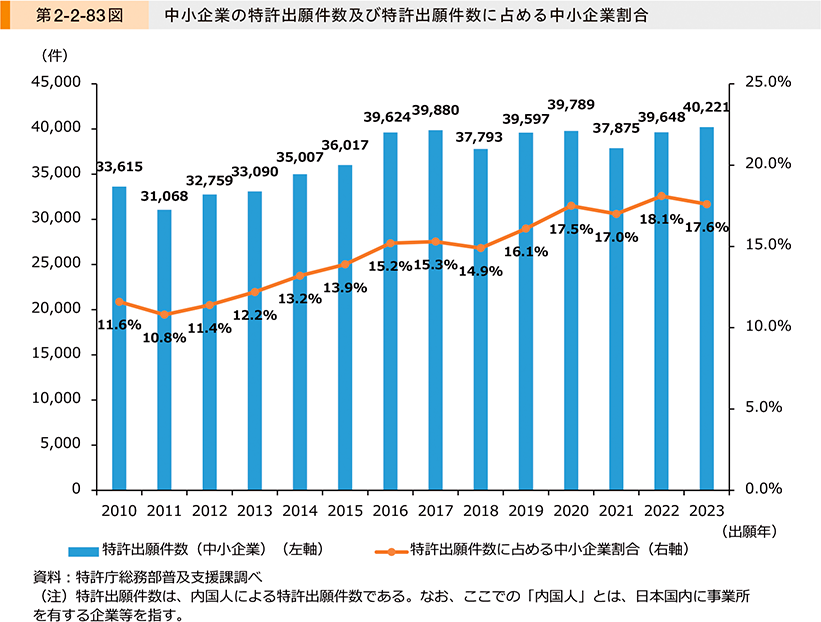

第2-2-83図は、中小企業の特許出願件数及び特許出願件数に占める中小企業割合を見たものである。これを見ると、足下の中小企業の特許出願件数及び割合は2010年と比較すると増加傾向にあることが分かる。

知的財産権を取得することそのものが目的とされ、実際に使用されていない知的財産権も一定程度存在しており、こうした権利をいかに使用に結びつけるかといったことも従来からの検討課題となっている47。

47 2020年版中小企業白書第2部第1章第5節においても、同様の問題意識を踏まえ、知的財産権戦略について分析している。

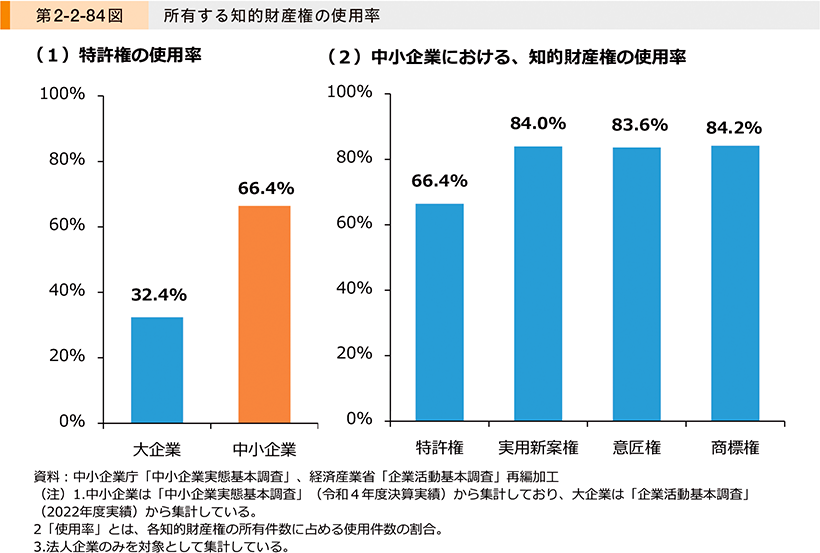

第2-2-84図は、知的財産権の使用状況を見たものである。これを見ると、大企業に比べて、中小企業の方が知的財産権の使用に向けた意識が高いことが見て取れる。特許権の使用率を見ると、「大企業」では約3割であるのに対して、「中小企業」では約7割と、使用を前提として特許権を取得していることが分かる。さらに、特許権以外の権利についての使用率は8割を超えるなど、中小企業による知的財産権の取得は使用に直結していることがうかがえる。

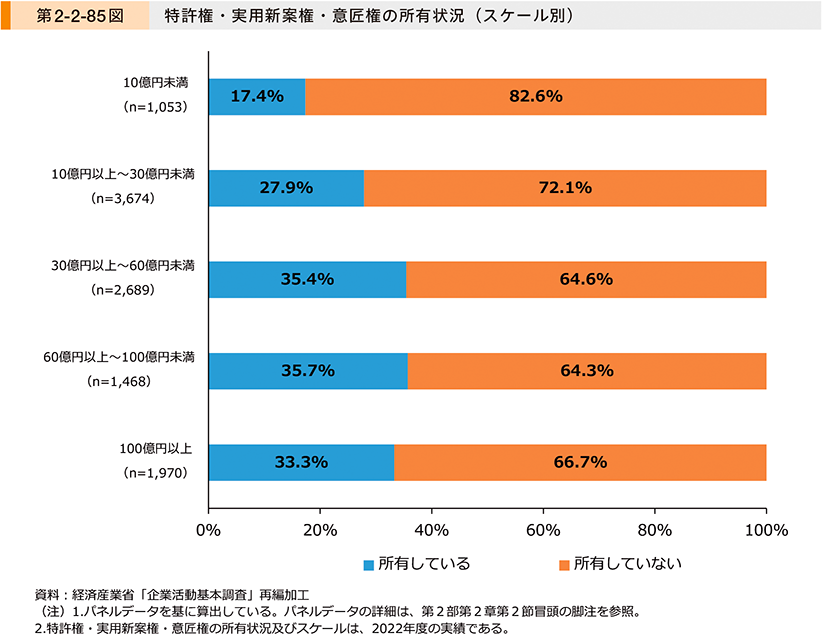

次に、経済産業省「企業活動基本調査」のパネルデータを用いて、スケール別の知的財産権の所有状況を確認した(第2-2-85図)。「所有している」割合について、スケール間の差に着目すると、「10億円未満」と「10億円以上~30億円未満」の間で最も大きな差があることが分かる。知的財産権の活用により、自社の製品・商品・サービスの保護に取り組むことが、10億円以上へのスケールアップに向けて、重要な戦略の一要素である可能性がある。

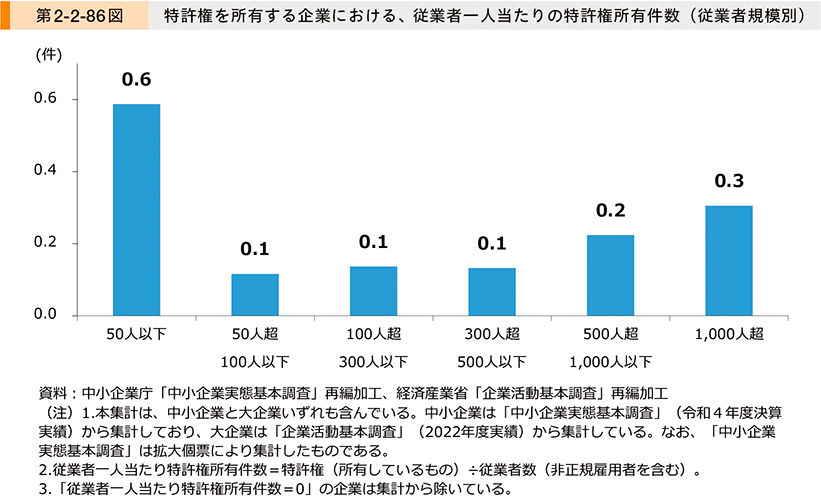

最後に、特許権を所有する企業における、従業者一人当たりの特許権所有件数を従業者規模別に確認した(第2-2-86図)。これを見ると、「50人以下」が最も多いことが分かる。特許権を所有している研究者等の個人が創業したケースなども一定数存在していると考えられるため、この調査結果から一概にはいえないが、比較的規模の小さい中小企業も独自の技術を有しており、イノベーションの源泉・担い手としての役割を発揮している可能性が示唆される。

④まとめ

本項では、研究開発の動向、イノベーション活動の取組状況、その目的や効果等について確認した。まず、我が国における企業の研究開発の動向では、中小企業と大企業共に研究開発費が増加しており、売上高に対する比率は、大企業が直近で下落に転じている中、中小企業では上昇傾向にあり取組が進んでいることを確認した。また、経済産業省「企業活動基本調査」のパネルデータを用いて、研究開発投資の実施有無別に売上高及び経常利益の推移を確認したところ、研究開発投資実施企業は非実施企業よりも、売上高及び経常利益をより高めていることが分かり、研究開発投資は、売上高の増加だけでなく、自社製品・商品・サービスの付加価値を高めること等により利益の増加にもつながる可能性が示唆された。

次に、イノベーション活動とスケールアップの関係性について確認すべく、スケール変動状況別にイノベーション活動の取組状況を見たところ、「スケールアップ」の事業者は、「横ばい・スケールダウン」の事業者と比べ、イノベーション活動に「取り組んだ」と回答している割合が高いことが分かり、イノベーション活動はスケールアップに向けて有効な戦略の一つであると考えられる。また、イノベーション活動を実施した際の連携先については、スケールが大きいほど「仕入先」、「大学等の高等教育機関」と回答した割合が高くなる傾向にあり、外部のプレイヤーと直接連携しながらオープンイノベーションに取り組んでいることがうかがえた。

研究開発・イノベーション活動による知的財産形成を進めると同時に、それらを守る取組として、知的財産保護の取組も重要である。事例2-2-7では、デッドコピー品の被害に遭ったことを契機に、知財保護に社を挙げて取り組むとともに、価格決定の主導権を握り、海外に販路を広げている企業の事例を紹介する。

事例2-2-7 八幡化成株式会社

知財戦略により自社製品の保護と脱価格競争を実現し、成長する企業

所在地 岐阜県郡上市

従業員数 30名

資本金 1,200万円

事業内容 プラスチック製品製造業

▶自社製品を開発するも、デッドコピー品の被害に遭い、価格競争に巻き込まれる

岐阜県郡上市の八幡化成株式会社は、キッチン雑貨やガーデニング用品といった、デザイン性の高いプラスチック製雑貨のメーカーである。創業当初は生産委託による製造が主であったが、付加価値向上のため1990年代から自社での製品企画・製造とブランド展開を開始。同社の高垣克朗社長は、「『世の中にプラスチック製品がありふれている中、プラスチックには見えないサプライズ感のある製品を作っていきたい』という先代社長の思いがあった」と話す。1993年に開発した最初の自社製品で、段ボールを模した波板形状が特徴的な「ウェイビー」は、通常のプラスチックバケツとは異なる独特なフォルムが評価され、全国のホームセンターや量販店で取り扱われるようになった。しかし、プラスチック製品は加工が比較的容易であることもあり、程なくして国内の競合他社による安価なデッドコピー品が出回り、苦労して生み出した製品が模倣され価格競争に巻き込まれてしまった。

▶自社製品を守るため、知財保護に社を挙げて取り組む

同社は「ウェイビー」のデッドコピー被害を契機に、自社製品の知財保護に重点的に取り組む。実は「ウェイビー」についても意匠権を申請していたが、権利の登録以前に発売してしまったためデッドコピー品が出回ってしまった。そこで同社は、「何よりもまず知財保護を」の方針を掲げ、製品開発後は弁理士に相談することを徹底し、おおよそ7割の製品において意匠権や特許権等の知的財産権を取得。また、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)や大手商社の知財担当者の指導を得ながら、海外での知財保護にも取り組んでいるという。

知的財産権の権利行使に当たっては、まずは模倣品の情報をキャッチする必要があるが、同社では協力会社や同業者からの情報提供に加え、自社製品の特徴を象徴するキーワード検索等のネットパトロールを行っている。地道かつ時間が掛かる取組であるが、高垣社長と同社従業員が総力を挙げて取り組んでいる。「製品のデザイン・企画から製造までを一気通貫で取り組んでいるからこそ、当社の社員には製品を我が子のように大事にする熱い思いがあり、『模倣は許さない』という強い意識につながっているのだと思う」と高垣社長は語る。

▶知財保護で価格決定の主導権を握り、海外に販路を広げる

同社は1994年以来グッドデザイン賞を7度受賞しているなど、デザイン性の高い製品ラインナップを有していることと、それらの多くを知的財産権によって保護することで価格競争に陥らなくなった。その効果として、流通先は従来の量販店中心から、「価値あるものを着実に広める」という同社の考えを共有できる専門店やインテリアショップを選べるようになっている。また、国内市場が頭打ちとなる中、欧州の展示会に継続して出展するなど、熱意を伝えることで海外でも同じ思いのパートナーを増やしている。この10年間で売上高は新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前のピークを超え、海外輸出はおおよそ3倍に増加した。「海外のディストリビューターも覚悟を持って、当社製品を取り扱い販売している。製品の作り手である我々が模倣品を放置するわけにはいかない。今後も知財保護に一層取り組んでいく」と高垣社長は語る。

コラム2-2-7 技術流出防止対策について

1.技術流出リスクの高まり

国際的な安全保障環境が複雑化する中、企業が保有する技術の流出リスクが高まっており、これは中堅・中小企業も例外ではない。

かつては、国家により多額の予算が投じられる軍事技術の開発が先行し、それが民生技術にスピンオフしていくことが一般的であった。しかし、現在は、民間の研究開発投資が拡大しており、それに伴い、民生技術が最先端をリードすることが一般的になっている。このため、民生技術の軍事転用という流れが拡大しており、そもそも、軍事技術と民生技術の垣根がなくなりつつある。優れた技術を持つ企業に注目が集まっており、技術獲得のターゲットとなるリスクが高まっている。

さらに、経済のグローバル化が進む中で、産業のサプライチェーンは、様々な国・地域と複雑に絡み合っている。これを背景として、国家安全保障戦略が指摘するように、他国が経済的威圧を行うことで自国の勢力を拡大しようとする事例も見受けられる。他国からの影響を最小化し、自国を強化する観点から、サプライチェーン上のチョークポイントとなる技術をいかに獲得するかは、経済安全保障を確保する上での各国の関心事項となっている。こうした背景からも、民間企業が保有する優れた技術が、国家組織レベルでターゲットとなるリスクが高まっている。

我が国は、優れた技術を数多く保有する技術立国であるが、その多くが中堅・中小企業によって支えられている。そのため、優れた技術を持つ中堅・中小企業における技術流出対策の強化が急務である。

企業経営の観点からも、技術流出が生じた場合には、利益の源泉や社会からの信用を失い、今後の取引に重大な影響を及ぼすことも懸念される。取引先や金融機関等のステークホルダーからの信頼を得るためにも、技術流出対策は、単なる「コスト」ではなく、企業経営上も不可欠な「投資」と捉え、積極的に取り組むことが重要である。その際には、中堅・中小企業は、技術流出対策に用いる経営資源に制約があるため、官民が連携して取り組んでいくことが重要である。

2.技術流出対策に資する施策の紹介

企業が技術流出対策を進めるに際しては、流出の経路に応じた対策を進める必要がある。例えば、役務提供としての技術移転、人材の流出、買収、技術情報の不正取得・開示などが想定されるが、情報通信技術の発展に応じて、経路は多様化・複雑化し、獲得に向けてとられる手法も巧妙化している。具体的にどのような技術流出対策を行えばよいかは、各企業の置かれた状況や取引の形態によっても様々であり、画一的な正解は存在しないというのが現状である。

このため、企業は自らの強みとなる技術を正確に把握し、その保有主体や利用の形態等を踏まえ、想定される技術流出経路に応じた対策を講じていくことが必要である。経済産業省でも、技術流出対策の強化に取り組んでいるところであり、以下に紹介する施策を進めるとともに、産業界への普及・広報、アウトリーチ活動を実施している。

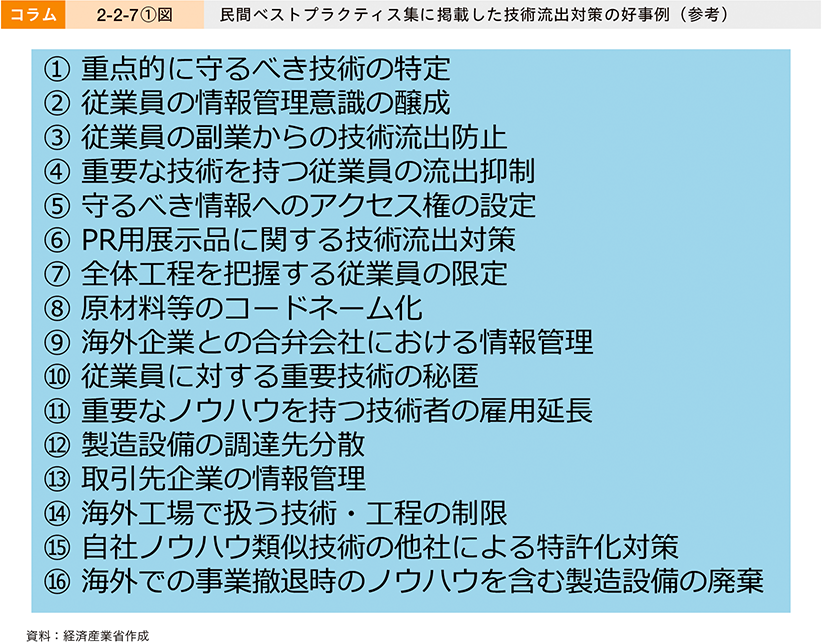

(1)民間企業の好事例の横展開

多くの企業において、技術流出リスクを含む経済安全保障上の諸課題に関する問題意識が高まっているものの、具体的にどのような対策を講じればよいか分からないとの悩みも多い。このため、経済産業省では、技術流出対策に取り組む企業の好事例を収集し、民間ベストプラクティス集として公表している(令和5年10月、以降も継続的に更新)。

また、民間ベストプラクティス集に掲載した取組事例や、新たに企業から収集した情報も踏まえた、「技術流出対策ガイダンス」の策定も進めている。

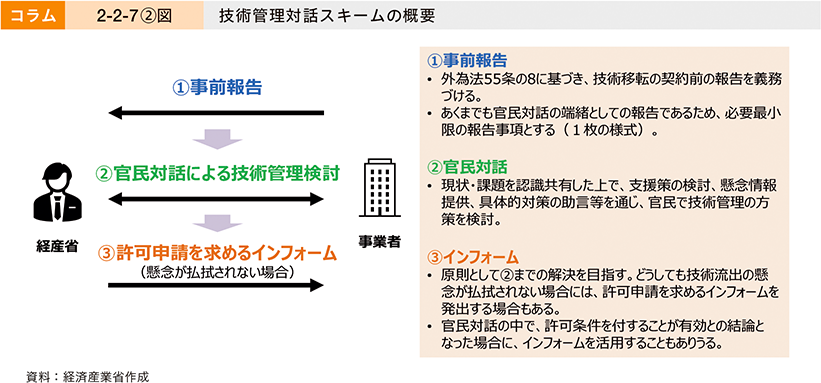

(2)技術管理対話スキーム

技術は貨物と異なり、一度流出するとその後の管理が困難である。このため、安全保障上の観点から、海外への移転は、移転後も適切な技術管理が行われる体制が確保されることを前提に行われる必要がある。経済産業省では、指定された技術について、外為法に基づき事前報告を義務付ける「技術管理対話スキーム」を導入した(令和6年12月30日施行)。事前報告を端緒として官民が対話し、適切な技術管理体制を検討していく。対話に当たっては、経済産業省から、他社の成功事例や個別の懸念情報等の提供も行っていく予定である。対象となる技術は、他国の関心と我が国の優位性の観点から、技術流出リスクが高いと思われるものを特定し、告示されている。技術動向等を踏まえて適時に見直していく予定である。

【事前報告の対象技術】(令和6年12月30日現在)

①積層セラミックコンデンサ、②SAW/BAWフィルタ、③電解銅箔、④誘電体フィルム、⑤チタン酸バリウム粉体、⑥炭素繊維、⑦炭化ケイ素繊維、⑧フォトレジスト、⑨非鉄金属ターゲット材、⑩走査型電子顕微鏡及び透過型電子顕微鏡

※対象技術は適時に追加等を行う。

(3)技術情報管理認証制度

技術流出対策は、社内の体制構築から始まり、物理的な情報管理から電子情報の管理まで、様々な観点からの対策を進める必要がある。特に中堅・中小企業にとっては体系的な取組が困難な状況であるため、平成30年より産業競争力強化法に基づき、国が定める基準に沿って事業者が適切な情報管理体制を構築していることを国が認証する「技術情報管理認証制度(TICS)」を開始した。令和6年8月には、事業者が取るべき対策をより分かりやすくし、社会環境の変化に対応した基準の抜本的な改正を行った。

TICSは中堅・中小企業の経営資源の状況に配慮し、取得に必要な時間が短く(早くて1か月~2か月)、取得費用も低いことが特長である。認証機関は必要に応じて事業者の状況に沿った情報管理方法について指導・助言を行い、情報管理を始める事業者にとっても取り組みやすい制度となっている。認証を取得すると、取引先に適切な情報管理体制が整備されていることを示すことができ、取引先からの信頼獲得につながるほか、取引の拡大や新たな取引の獲得にもつながる。また、従業員の情報セキュリティ意識の向上にも寄与し、人を通じた情報流出リスクの低減にもつながるといった声も寄せられている。

4.海外展開

第2-2-41図では、企業規模を拡大するに当たって重要な投資戦略について、スケールが大きくなるほど「輸出の開始・拡大」と回答している事業者の割合が高くなっており、将来的に100億企業を目指すに当たっては重要な戦略である可能性を確認した。また、先行研究48では、中小企業による輸出の実施効果について、「高い生産性を有するなど稼ぐ力のある企業が輸出を行っており、また輸出を通じて更に稼ぐ力を高めているといった面」があること、さらに「輸出企業においては、海外企業との競争環境の中で自社の製品に競争力をもたせるための研究開発が積極的に行われ」る結果、売上増加に加え、経常利益や付加価値の向上にもつながり得る可能性を指摘している。本項では、輸出と海外直接投資を中心に、海外展開の実施状況、その目的や効果等について、スケールアップとの関係性に焦点を当て、分析を進めていく。

48 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)(2023)は、経済産業省「企業活動基本調査」を用いて、輸出企業と非輸出企業における、売上高・経常利益・付加価値生産性・研究開発実施率の水準の差について分析しており、中小企業において、いずれも輸出企業の方が高い水準であることを示している。

①輸出の実施状況と効果

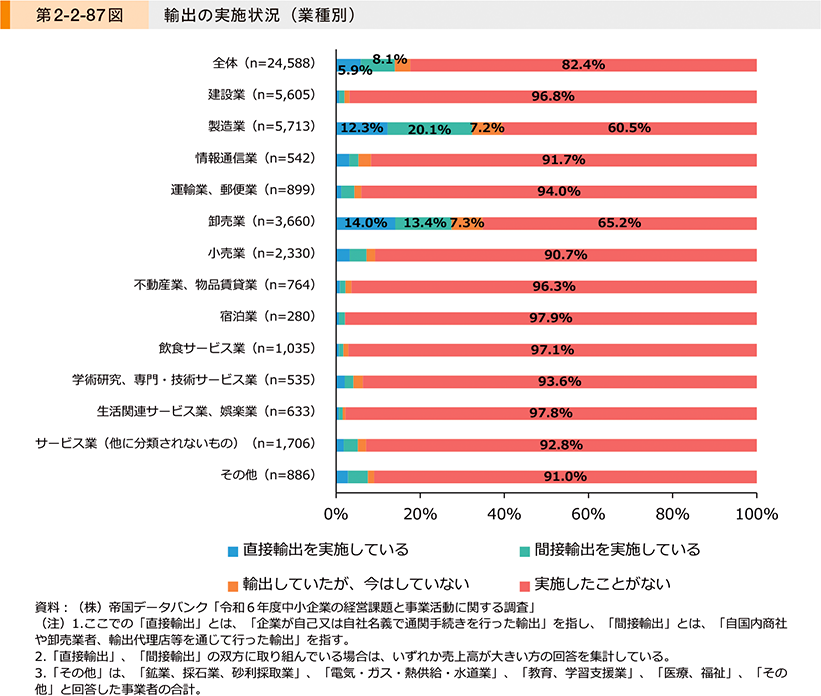

まず、中小企業における輸出の実施状況について確認する。第2-2-87図は、アンケート調査を用いて、業種別に輸出の実施状況を見たものである。これを見ると、「直接輸出を実施している」又は「間接輸出を実施している」と回答した割合は、「全体」で約1割であり、業種別では、「製造業」が3割超と最も高く、次いで「卸売業」と続いていることが分かる。一方、「飲食サービス業」をはじめとしたサービス業は、その業種特性上、「直接輸出を実施している」又は「間接輸出を実施している」と回答した割合は総じて低くなっていることも分かる。

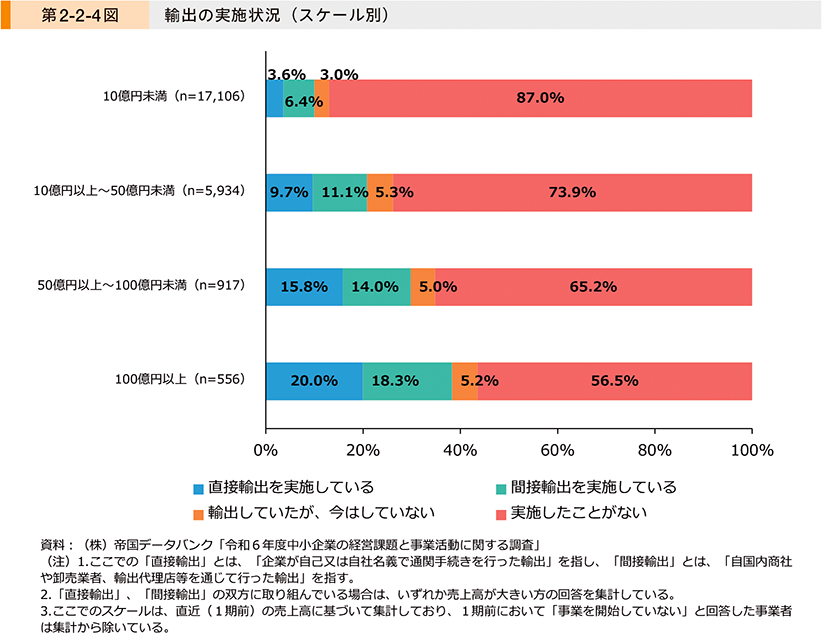

第2-2-4図(再掲)は、スケール別に輸出の実施状況を確認したものである。これを見ると、スケールが大きくなるほど、「直接輸出を実施している」又は「間接輸出を実施している」と回答している割合が高くなっていることが分かる。「製造業」や「卸売業」を中心に、輸出により外需を獲得し、スケールアップを実現してきた可能性が示唆される。

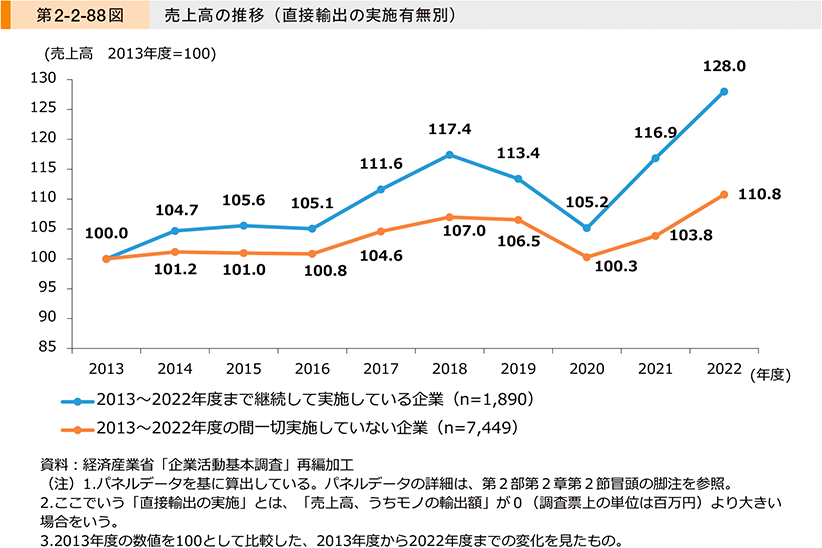

第2-2-88図は、2013年度から2022年度まで継続して直接輸出を行っている企業と、2013年度から2022年度まで一度も輸出をしていない企業のそれぞれの売上高の推移を、2013年度を100として指数で示したものである。これを見ると、「2013~2022年度まで継続して実施している企業」は、「2013~2022年度の間一切実施していない企業」よりも高い水準で売上高が推移していることが分かる。その他の取組や経営者の手腕などといった他の要素を排除しきれないため、これらの調査結果から一概にはいえないが、輸出の実施が成長につながる可能性が示唆される。

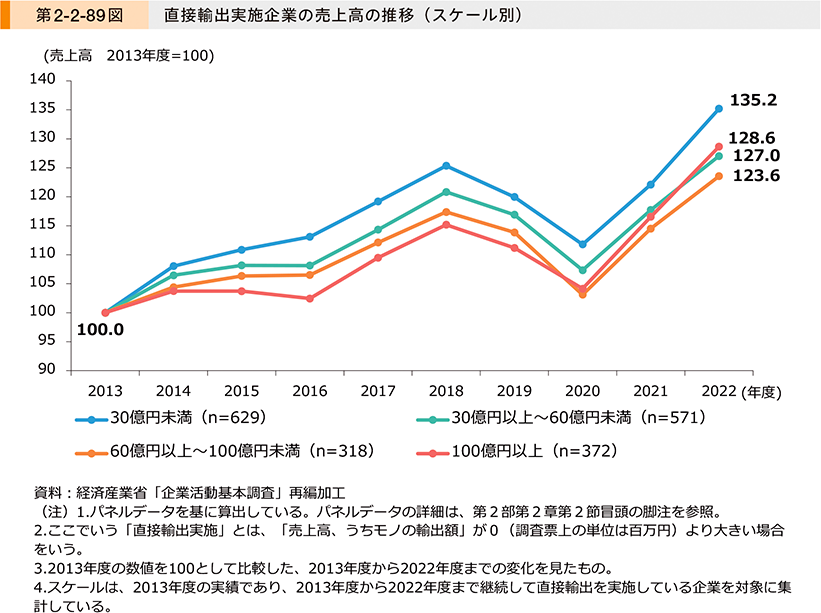

第2-2-89図は、2013年度のスケール別に直接輸出実施企業の売上高の推移を見たものである。これを見ると、いずれのスケールにおいても、2022年度時点では、2013年度比で2割超売上高を高めており、中でも「30億円未満」が最も売上高を高めていることが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、将来的なスケールアップを見据え、スケールが比較的小さい段階から輸出に取り組むことが重要である可能性がある。

②海外直接投資の実施状況と効果

中小企業白書(2016)49では、海外直接投資の実態と効果等について分析しており、海外直接投資の実施が中小企業の生産性を高める可能性があることを指摘している。ここからは、足下の海外直接投資の実施状況、スケールアップとの関係性、海外直接投資の目的について確認していく。

49 2016年版中小企業白書第2部第3章第2節及び第3節を参照。

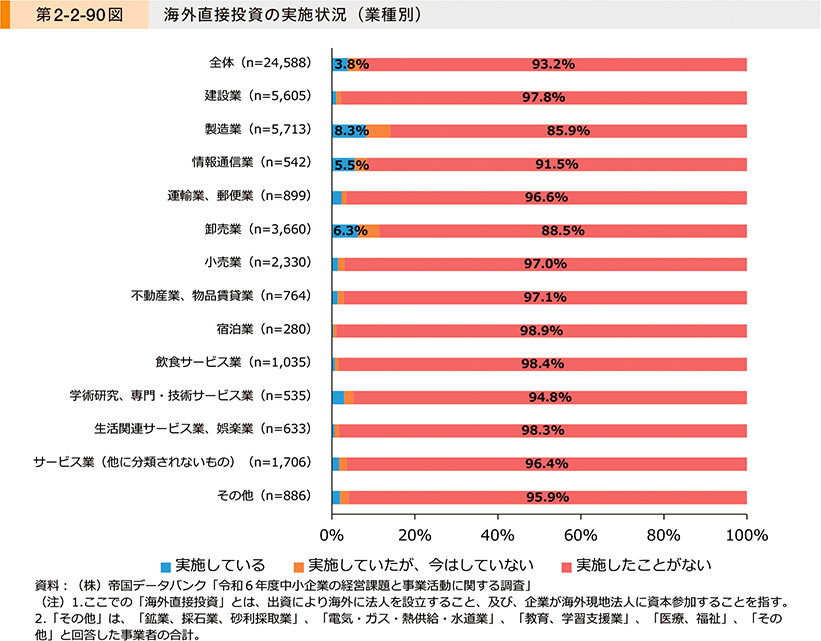

第2-2-90図は、アンケート調査を用いて、海外直接投資の実施状況を見たものである。これを見ると、「実施している」と回答した割合は「全体」で1割にも満たない中で、業種別では「製造業」が最も高く、次いで「卸売業」、「情報通信業」と続いていることが分かる。一方、「飲食サービス業」をはじめとしたサービス業は、「実施している」と回答した割合が低い傾向にあるが、BtoCビジネスは現地の商慣習を含めたカントリーリスクを適切に把握する必要があるなど、投資によるリスクとリターンを見極めることが難しいといった要因が考えられる。

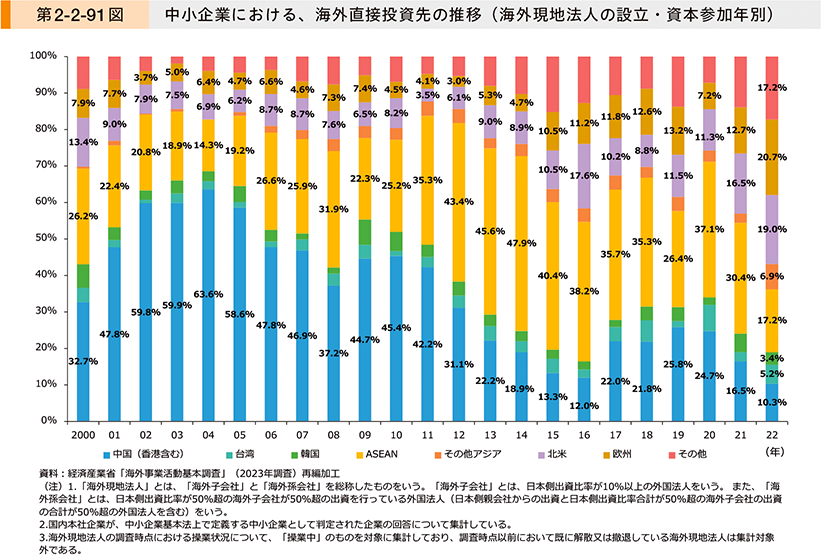

第2-2-91図は、経済産業省「海外事業活動基本調査」を用いて、中小企業における海外現地法人の設立・資本参加年別に、海外直接投資先の推移を見たものである。これを見ると、「中国(香港含む)」、「台湾」、「韓国」、「ASEAN」、「その他アジア」のアジア諸国の割合は2011年をピークに低下傾向にあり、2022年においては5割を下回っていることが分かる。特に、「中国(香港含む)」の割合が低下傾向にある背景として、経済成長の減速や先行き不透明感に加え、感染症を含む環境リスクや経済安全保障上のリスクといったサプライチェーンリスクの高まりを受け50、製造業のみならず卸売業やサービス業をはじめとする様々な業種の企業が、生産拠点や販売・サービス拠点として中国以外の国・地域に大きな魅力やビジネスチャンスを見いだし、重点とする投資国・地域を移している可能性がある。このように、設立・資本参加年ごとに投資先の国・地域の傾向に変動が見られることから、その時々の国際情勢や為替相場の変動などを踏まえながら、投資目的に応じて投資先を選定していることがうかがえる。

50 令和5年版通商白書第Ⅱ部第1章第1節では、海外展開を行う我が国企業を対象に「直近10年間でサプライチェーンリスクが高まった国・地域」を尋ねた調査を用いて、中国に対するリスク認識が突出して高いことを示している。

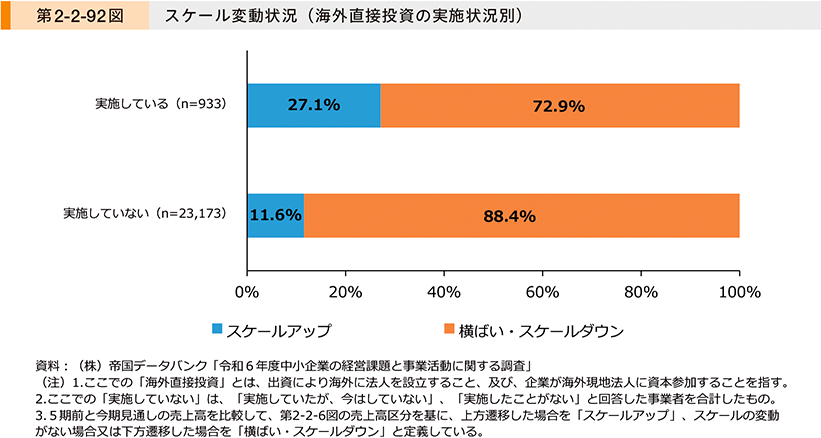

第2-2-92図は、海外直接投資の実施状況別に、5年間のスケール変動状況を見たものである。これを見ると、「実施している」と回答した事業者は、「実施していない」と回答した事業者よりも、スケールアップを実現している割合が高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、海外直接投資は、スケールアップに向けて有効な投資行動の一つであると考えられる。その一方で、海外直接投資は、国際情勢や為替相場の変動など、国内での投資と比べて不確定要素が多いことから、自社の経営状況や外部環境を踏まえながら、より慎重な投資判断が求められると考えられる。

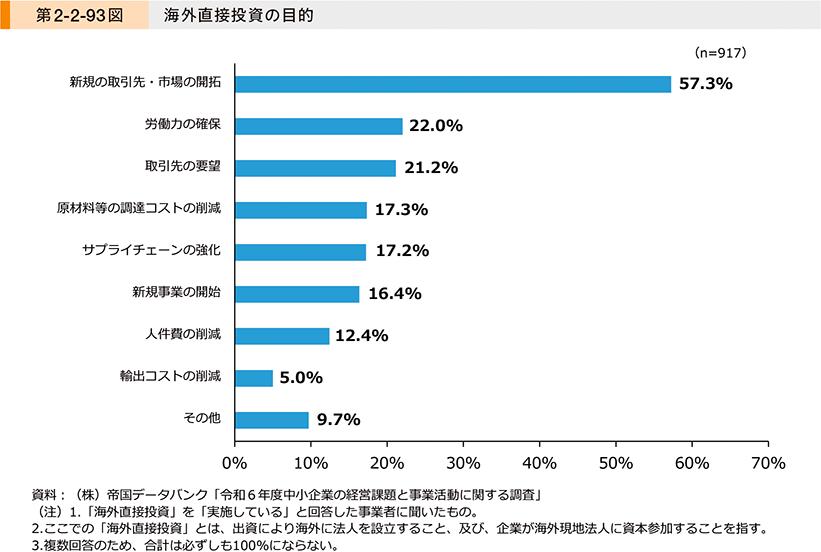

第2-2-93図は、海外直接投資の目的を確認したものである。これを見ると、「新規の取引先・市場の開拓」と回答した割合が最も高く、販路拡大により売上高を高めることが主な狙いであると考えられる。そのほか、「労働力の確保」、「取引先の要望」、「原材料等の調達コストの削減」、「サプライチェーンの強化」等と回答している事業者も一定数存在しており、海外直接投資の目的は多様であることもうかがえる。

③まとめ

本項では、輸出と海外直接投資を中心に、海外展開の実施状況、その目的や効果等について確認した。まずは輸出について、アンケート調査を用いて、その実施状況を確認すると、全体では約1割の企業が輸出を実施しており、業種別では「製造業」が3割超と最も高いことが分かった。スケール別の輸出の実施状況では、スケールが大きくなるほど、輸出を実施している割合が高くなっていることも確認した。また、直接輸出の実施企業と非実施企業の売上高の推移を確認したところ、実施企業は非実施企業よりも、売上高をより高めていることが分かり、特に比較的スケールが小さい企業ほど売上高増加につながっており、将来的なスケールアップを見据え、早い段階から輸出に取り組むことが重要である可能性が示唆された。

次に、海外直接投資について、アンケート調査を用いて、業種別の海外直接投資の実施状況を確認したところ、「実施している」と回答した割合は、全体で1割にも満たない中で、業種別では、「製造業」が最も高く、次いで「卸売業」、「情報通信業」と続いていることが分かった。また、海外直接投資の実施状況別に、5年間のスケール変動状況を見ると、「実施している」事業者は、「実施していない」事業者よりも、スケールアップを実現している割合が高いことが示された。この結果から、海外直接投資は、スケールアップに向けて有効な投資行動の一つである可能性が示された。その一方で、海外直接投資は、国際情勢や為替相場の変動など、国内での投資と比べて不確定な要素が多く、自社の経営状況や外部環境を踏まえながら、より慎重な投資判断が求められる。

事例2-2-8では、緻密なマーケティングでニーズをつかんで輸出を軌道に乗せ、地元農家との共存共栄により成長する企業の事例を紹介する。

事例2-2-8 株式会社ひのでや

海外ニーズをつかんだ輸出拡大と、地元農家との共存共栄により成長する企業

所在地 茨城県かすみがうら市

従業員数 70名

資本金 1,000万円

事業内容 飲食料品卸売業

▶将来の国内市場の縮小に備え、輸出を開始。成長に向けた布石を打つ

茨城県かすみがうら市の株式会社ひのでやは、地元農家から仕入れたサツマイモなどの農作物の卸販売と、農作物の加工販売を手掛ける企業である。同社の生サツマイモ仕入量は国内有数の規模を誇り、祖業であるサツマイモ卸販売から、菓子やスイーツなどの加工品製造や直販店での販売など、国内で事業を展開してきた。しかしながら、人口減少等を背景に今後日本のマーケットは縮小が見込まれ、国内一本足の経営では中長期的に成長が制限されることは、同社であっても例外ではない。同社の瀧雄太社長は「現状、国内での事業展開は順調ではあるが、今後人口が減少し国内市場が縮小してから『いざ海外』では間に合わない。早期に取組を開始し、レールを作っておく必要がある」と先を見据え、2018年にサツマイモの輸出を開始した。

▶長期輸送による商品ロスを解消し、緻密なマーケティングでニーズをつかんで輸出を軌道に

輸出開始に当たって、長期輸送による商品の劣化とロスの発生に直面した。瀧社長は「コンテナ内で約80%が腐食やカビでロスとなってしまった」と振り返る。同社は試行錯誤の中で独自の加工方法を編み出し、出荷前に加工を施すことで、輸送時のロスを2~3%に抑制することに成功した。また、現地のニーズを汲み取ったマーケティングも重要である。同社の主な輸出販路は海外に出店する日系スーパーへの供給だが、瀧社長は卸売先の企業任せにせず自ら現地を歩き回り、現地商品の特徴や販売形態の差異などの情報収集を進めながら、求められる要素とそれを訴求するためのパッケージに至るまで緻密なマーケティングを実施した。その結果、健康志向が需要獲得のカギを握ると判断し、砂糖を使用する加工品ではなく、芋本来の味がいかせる焼き芋を中心にする戦略で勝負に出た。「焼き芋の美味しさが認められれば、次に生芋や加工品も売れていくだろう」との考えから、焼き芋を切り口に生芋を含むサツマイモ商品群を徐々に展開。海外販路は東南アジアや豪州から始め、近年ではカナダへも供給を拡大し、輸出の初年度に3%だった売上高に占める輸出高の割合は現在では約15%にまで上昇した。

▶地元農家と共存共栄する仕組みをベースに好循環を実現

加えて、「当社が国内外の需要をつかめているのは、ひとえに美味しい農作物を売ってくれる生産者のおかげである」との考えから、瀧社長は「地元農家との共存共栄」を常に意識している。国内外の両輪で安定成長する基盤を築くことができたのは、農作物の質と量の確保の課題を、農家との二人三脚で追求してきた取組によるところが大きい。同社は、農家が運営しやすい柔軟な取引条件の設定や、負荷が大きい収穫作業のカバーや栽培方法の指導といったサポートを実施。さらに、買付単価は、肥料やエネルギー費等のコスト高騰の反映はもちろん、利益配分を念頭に置いて設定している。これらの取組を通じて、取引先農家の安定的な経営と生産力の向上を実現。農作物の質と量を確保しながら、新たなマーケット開拓により収益力を高め、それを農家に還元するという好循環を生み出している。「生産者に還元するための仕組みづくりはある程度できた。現状70人の社員を5年以内に100人に増強し、生産者と共に成長していくための好循環を一層大きくしていく」と瀧社長は語る。