第2節 スケールアップに向けた課題

前節では、成長する中小企業が我が国経済に与える影響について確認し、中小企業がスケールアップを実現していくことの重要性を明らかにした。本節では、スケールアップを実現するために乗り越えるべき課題(以下、「成長の壁」という。)とその打開策について、分析していく。

第1項では、経済産業省「企業活動基本調査」を用いて、スケールアップを実現した企業の財務指標等を概観していく。

第2項では、アンケート調査を用いて、スケール別の「成長の壁」を明らかにするとともに、それを打破するための有効な打ち手について分析を進める。

1.スケールアップ企業の実態把握

本項では、経済産業省「企業活動基本調査」のパネルデータ25を用いて、スケールアップを実現した企業の財務指標等を概観し、その特性について確認していく。

25 2014年調査(2013年度実績)から2023年調査(2022年度実績)まで連続して回答している企業を抽出したもの。なお、2013年度実績において、以下のいずれかに該当する企業は除外している。

・中小企業基本法上の中小企業に当てはまらない企業

・「親会社の証券コード」が空欄でない企業(親会社が上場している企業)

①中小企業におけるスケールアップの達成状況

最初に、2013年度から2022年度までの10年間における中小企業のスケールアップの達成状況について確認していく。

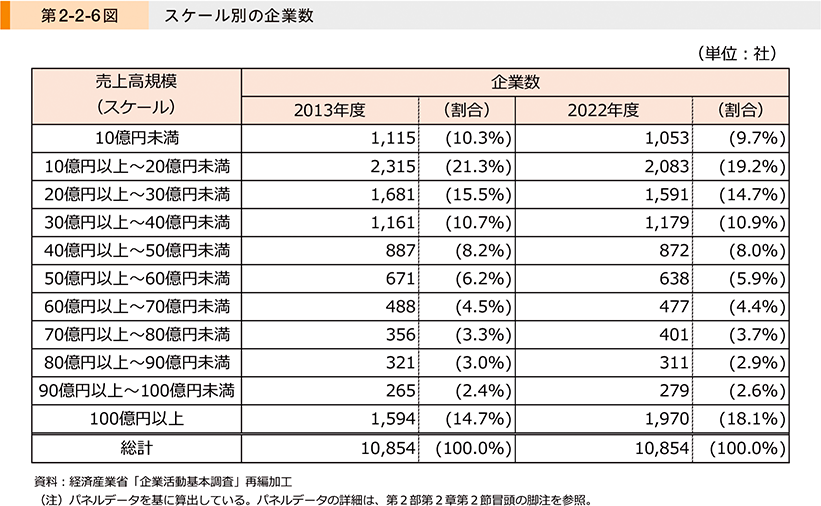

第2-2-6図は、スケール別の企業数を見たものである。例えば、売上高「100億円以上」の企業数に着目すると、2013年度では1,594社であったが、2022年度では1,970社となっており、376社増加していることが分かる。

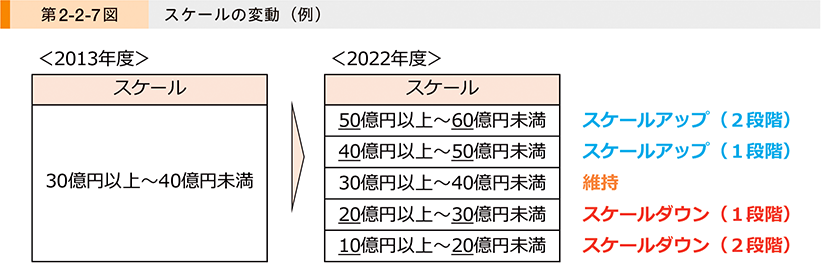

次に、2013年度から2022年度までの10年間における、スケールの変動状況を確認していく。第2-2-6図におけるスケールを基に、10年間で1段階以上スケールが上方遷移した場合を「スケールアップ」、スケールの変動がない場合を「維持」、下方遷移した場合を「スケールダウン」と定義する(第2-2-7図)。

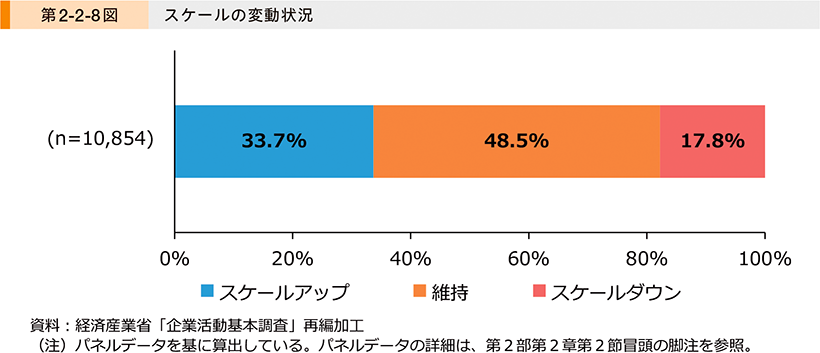

スケールの変動状況は第2-2-8図のとおりで、約3社に1社がスケールアップを実現していることが分かる。

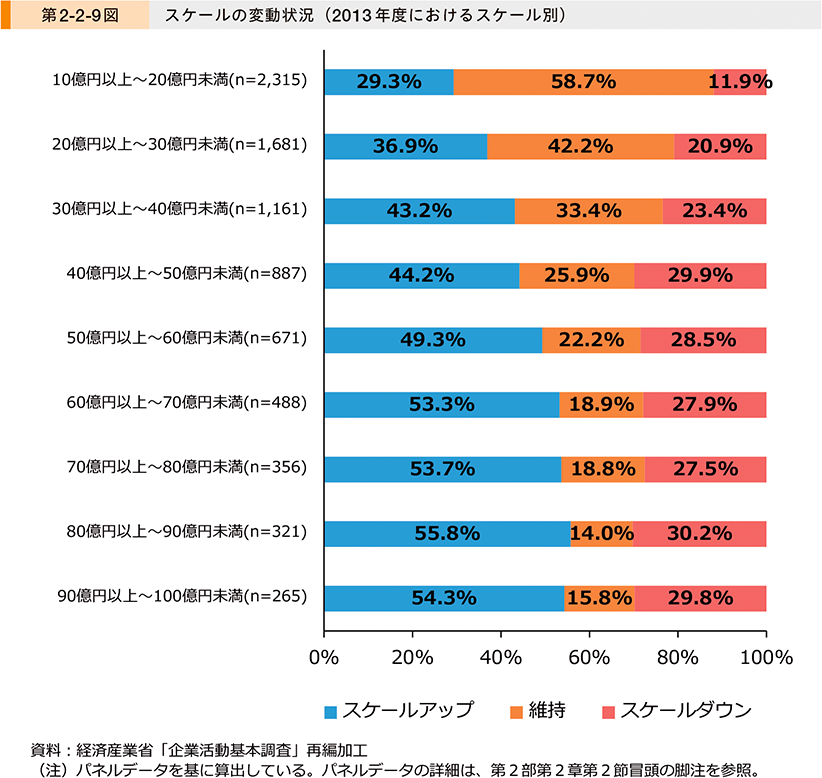

第2-2-9図は、10年間のスケールの変動状況について、2013年度のスケール別に確認したものである。例えば、2013年度におけるスケールが「10億円以上~20億円未満」の企業のうち、29.3%が2022年度において、売上高20億円以上へのスケールアップを果たしていることを示している。全体の傾向を見ると、2013年度におけるスケールが大きいほど、スケールアップを実現した割合が高い傾向にあることが分かる。

なお、スケール別の「成長の壁」を乗り越えるために有効な取組等については、本節第2項において分析を行う。

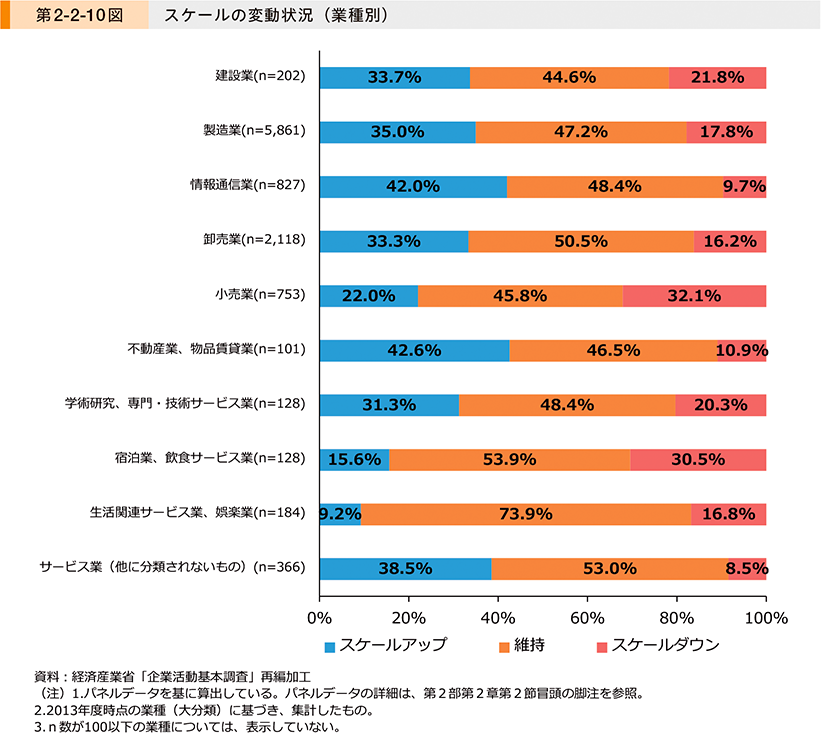

第2-2-10図は、業種別にスケールの変動状況を確認したものである。これを見ると、「不動産業、物品賃貸業」、「情報通信業」の順にスケールアップを実現した割合が高いことが分かる。要因について一概にはいえないが、これらの業種は、直近10年間における需要拡大局面の中で、売上げを拡大してきた企業が一定数存在しているものと考えられる。

一方で、「スケールダウン」は、「小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」の順に割合が高くなっている。要因について一概にはいえないが、これらの業種は、BtoCビジネスが主であり、感染症の感染拡大下における売上げの落ち込みなどの厳しい業況から、回復に時間を要している企業が一定数存在しているものと考えられる。

②従業者数

ここからは、スケール変動状況別の従業者数や財務指標等の推移を確認していく。

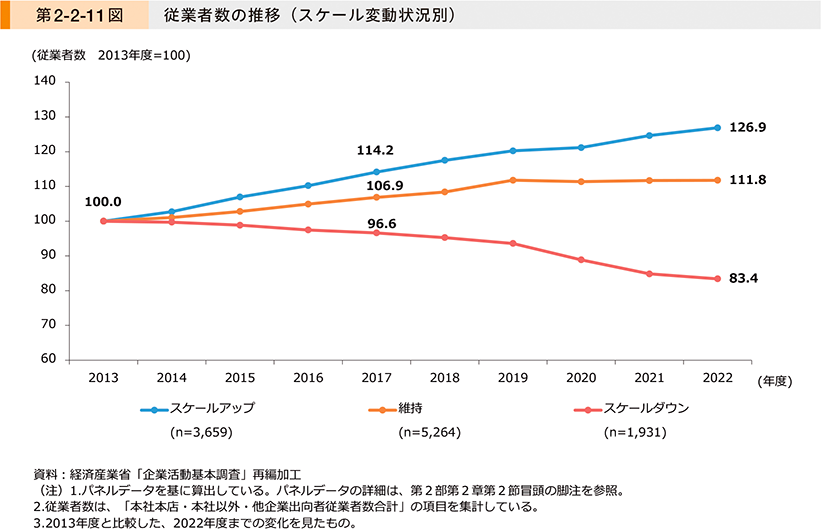

始めに、従業者数の推移について確認する。第2-2-11図は、スケール変動状況別の従業者数の推移について見たもので、これを見ると、「スケールアップ」、「維持」企業は、10年間で雇用を拡大してきた一方、「スケールダウン」企業は雇用縮小傾向にあることが分かる。

③従業者一人当たり売上高平均値

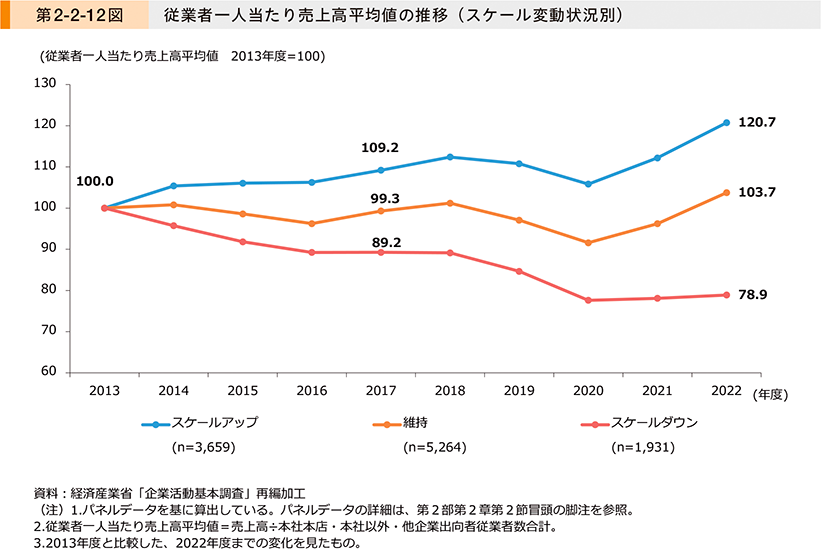

第2-2-12図は、スケールの変動状況別に、従業者一人当たり売上高平均値の推移を見たものである。これを見ると、「スケールアップ」企業は、10年間で従業者一人当たり売上高平均値を高めていることが分かる。一方で、「維持」企業は10年間でおおむね横ばい、「スケールダウン」企業は減少傾向にあることが分かる。

第2-2-11図の結果も踏まえると、「スケールアップ」企業と「維持」企業の違いは、いずれも雇用を拡大している中で、前者は従業者一人当たり売上高平均値を高めているが、後者は横ばいで推移している点にある。スケールアップを実現するためには、単に、人材の数を確保するだけではなく、従業者一人当たりの売上高を高めるための取組も重要である可能性が示唆される。

④有形固定資産

次に、有形固定資産の活用状況を確認していく。

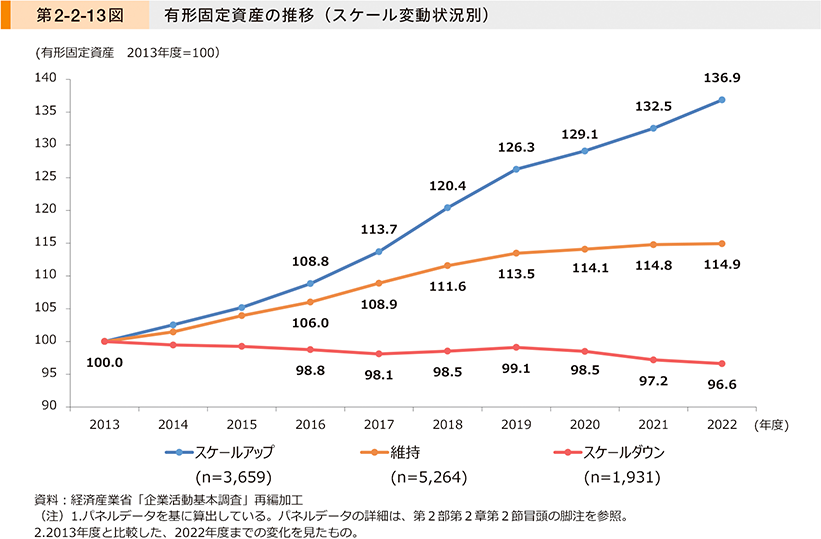

第2-2-13図は、スケールの変動状況別に有形固定資産の推移を見たものである。これを見ると、「スケールアップ」、「維持」企業は、10年間で有形固定資産を増やしてきた一方で、「スケールダウン」企業は、設備投資による資産の取得が進まない中で、既存資産の減価償却や売却・処分などにより有形固定資産を減らしてきたことがうかがえる。

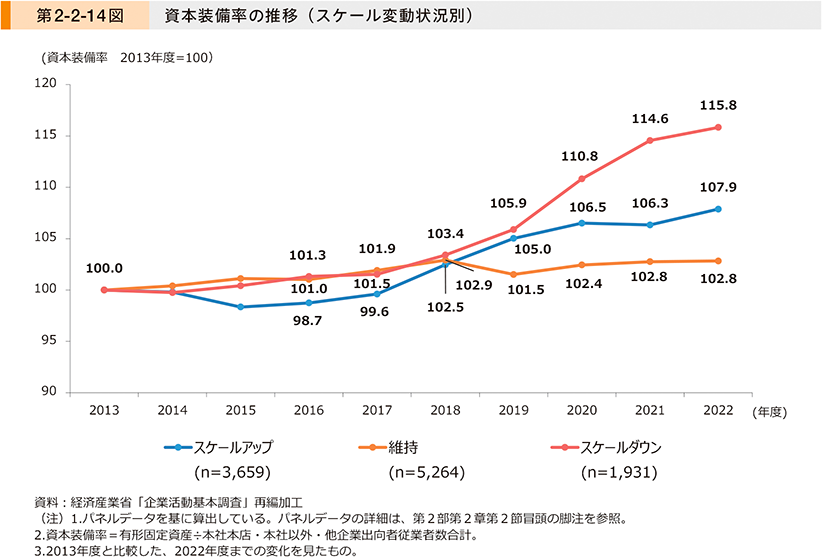

⑤資本装備率

第2-2-14図は、スケールの変動状況別に、資本装備率26の推移を見たものである。これを見ると、2022年度においては、「スケールダウン」企業が最も高く、次いで「スケールアップ」、「維持」企業と続いていることが分かる。第2-2-11図及び第2-2-13図で確認したように、「スケールダウン」企業は、資本装備率の分子である有形固定資産の減少よりも、分母である従業者数の減少が大きく、その結果が資本装備率の上昇につながっている。

26 資本装備率とは、有形固定資産を従業者数で除したものであり、従業者一人当たりの設備等の保有状況を示す。一般に、この指標が高いと、生産現場における機械化が進んでいることを示す。ただし、設備等が効率的に売上高の増加等に寄与しているかという点にも留意が必要。

一方で、「スケールアップ」、「維持」企業は、いずれも従業者数を増やしている中で、「スケールアップ」企業は従業者数の増加以上に有形固定資産の保有額を増やしてきた結果として、資本装備率を高めてきたことがうかがえる。

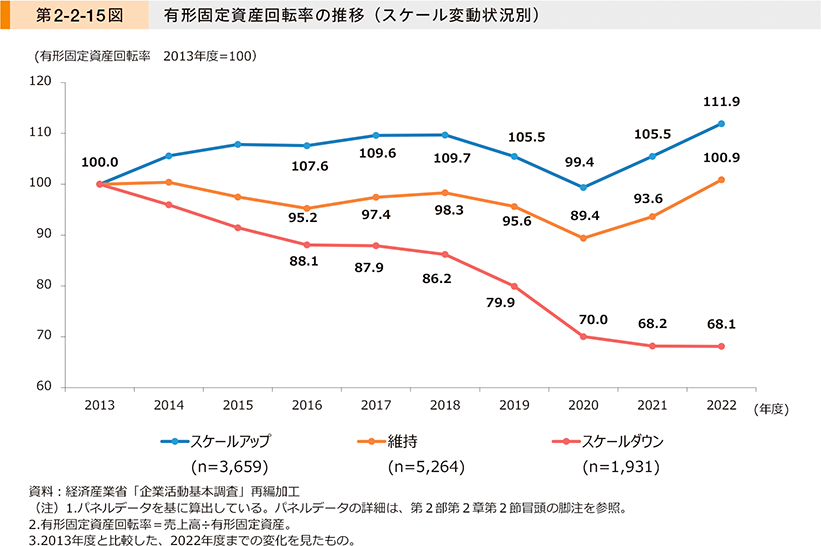

⑥有形固定資産回転率

第2-2-15図は、スケールの変動状況別に、有形固定資産回転率27の推移を見たものである。これを見ると、2022年度においては、「スケールアップ」企業が最も高く、次いで「維持」、「スケールダウン」企業と続いていることが分かる。このことから、「スケールアップ」企業は、単に設備投資を進めてきただけではなく、導入した設備を有効に活用し、売上高を高めてきたことがうかがえる。

27 有形固定資産回転率とは、売上高と有形固定資産の比率であり、企業の所有する有形固定資産がどれだけ有効活用されているかという点を確認する指標である。有形固定資産回転率が高い場合は、一般的に有形固定資産が効率的に使用されており、収益性の向上につながるといわれている。ただし、例えば、企業が将来における事業の展望を見据え、一時的に多額の設備投資を行った結果、有形固定資産が増加することで、当該期の有形固定資産回転率が低下することもあるが、その場合、当該期の有形固定資産回転率の低下がそのまま収益性の低下につながるとは限らないということに留意が必要。

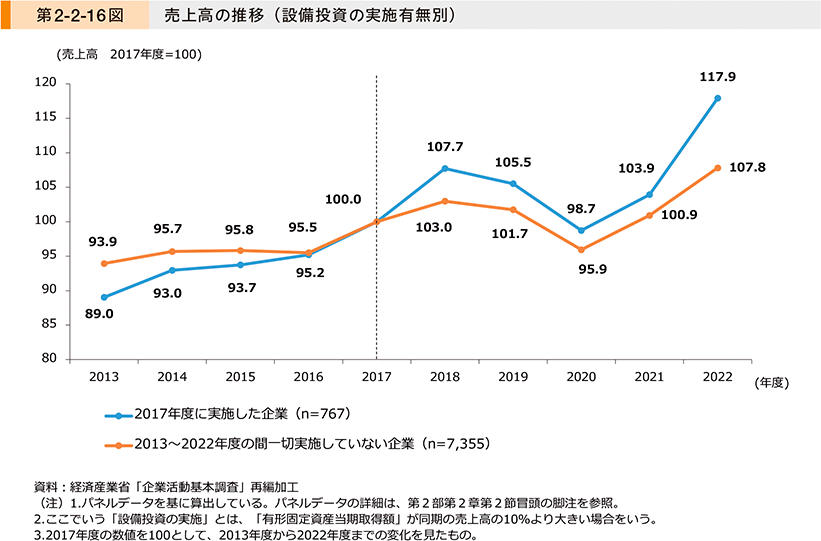

⑦設備投資の実施有無別に見た、売上高の推移

第2-2-16図は、設備投資の実施有無別に、企業の売上高の推移を見たものである。これを見ると、「2017年度に実施した企業」の方が、「2013~2022年度の間一切実施していない企業」よりも、売上高を向上させていることが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、設備投資はスケールアップにおいて有効である可能性が示唆される28。

28 設備投資については、第2章第3節第1項で詳細に分析している。

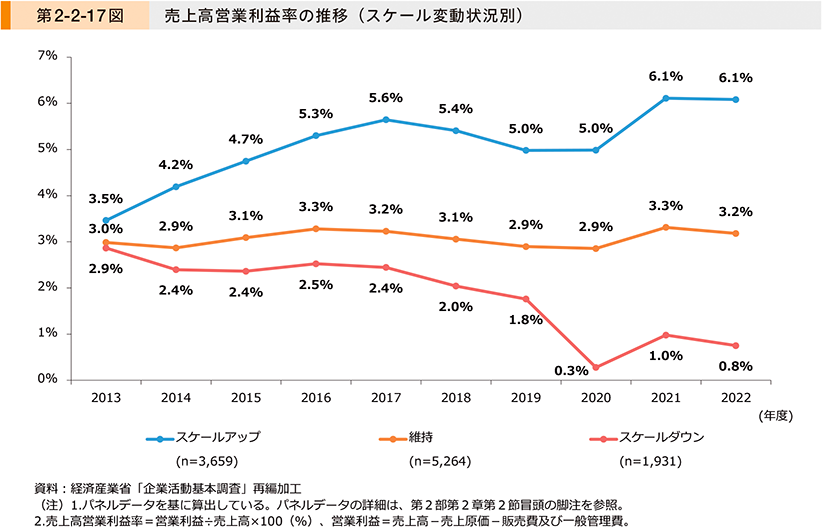

⑧売上高営業利益率

最後に、利益率について確認する。第2-2-17図は、スケールの変動状況別に、売上高営業利益率の推移を見たものである。これを見ると、「スケールアップ」企業は、10年間で売上高営業利益率を高めていることが分かる。一方で、「維持」企業はおおむね横ばい、「スケールダウン」企業は低下傾向で推移していることが分かる。

ここまでの調査結果から一概にはいえないが、スケールアップを実現した企業は、利益率を継続的に高めるとともに、資本を積み上げながら、設備投資により資本装備率を高め、それらの設備を有効活用し、売上高を高めてきた可能性が示唆される。

⑨まとめ

本項では、経済産業省「企業活動基本調査」のパネルデータを用いて、スケールアップを実現した企業の財務指標等を概観しその特性について確認した。2013年度から2022年度までの10年間における、スケールの変動状況を見ると、約3社に1社がスケールアップを実現していることが分かった。業種別では、「不動産業、物品賃貸業」、「情報通信業」といった業種でスケールアップを実現した割合が高く、反対に「小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」では特にスケールダウンの割合が高くなっていることを確認した。

スケールの変動状況と財務指標等の関係性を見てみると、スケールアップを実現した企業は、設備投資により取得した有形固定資産を有効活用していることや、売上高の増加と同時に、売上高営業利益率も高めていることが分かった。利益率を継続的に高めるとともに、資本を積み上げながら、設備投資により資本装備率を高め、それらの設備を有効活用し、売上高を高めるという好循環の中で、スケールアップを実現してきたことがうかがえる。

2.スケールアップに向けた課題

本項では、アンケート調査を用いて、スケール別の経営課題や重視する組織・人材戦略を概観し、スケール別の「成長の壁」を明らかにするとともに、それを克服してスケールアップを実現するための有効な取組等についての示唆を得ることを目的として、分析を進めていく。具体的には、人材育成の取組、ガバナンス体制の強化や経営の透明性を高めるための組織管理・運営、経営計画の策定・運用、DXの取組について確認していく。

①スケール別の経営課題

研究会では、「成長志向の経営者は、自社の成長段階に応じた課題を認識し、戦略を考える必要がある」と述べ、企業のスケールごとに成長に向けた課題と打ち手が存在することを示している。

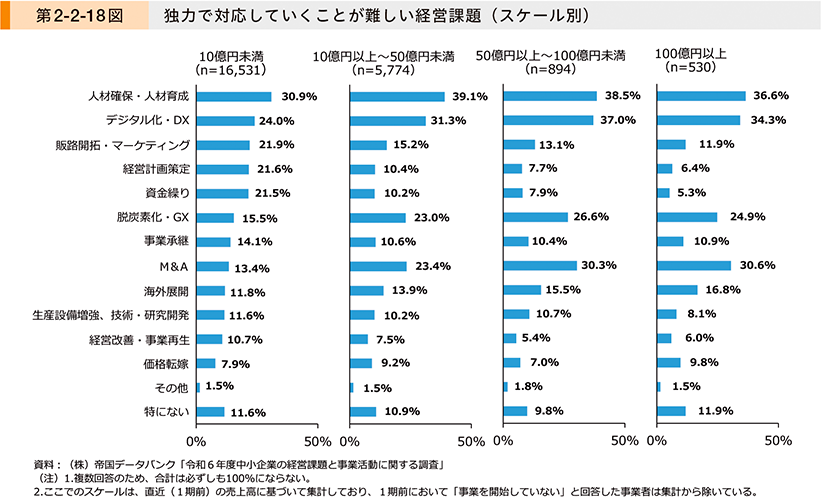

最初に、事業者が独力で対応していくことが難しいと考えている経営課題について、スケール別に確認した(第2-2-18図)。この結果を見ると、「人材確保・人材育成」、「デジタル化・DX」については、いずれのスケールにおいても高い割合となっていることが分かる。また、「経営計画策定」、「資金繰り」といった項目について、「10億円未満」で割合が特に高く、スケールが小さくなるほど割合が高くなっている傾向が見て取れる。「10億円未満」のスケールにおいては、支援機関29等を活用しながら、資金繰りの安定化や経営計画の策定などにより、成長に向けて経営基盤を整えることが重要であると考えられる。一方、「50億円以上~100億円未満」、「100億円以上」の比較的スケールが大きい事業者は、特に「脱炭素化・GX」、「M&A」の割合が高いことが分かる。「脱炭素化・GX」については、スケールが大きくなるにつれて、企業の社会的責任が増し、ステークホルダーからの要請が増加することや、大企業のサプライチェーンへの参画が背景にある可能性がある。

29 ここでの「支援機関」とは、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、都道府県等中小企業支援センター、中小企業団体中央会、税・法務関係士業、中小企業診断士、金融機関等を指す。

②スケールアップに向けた組織・人材戦略

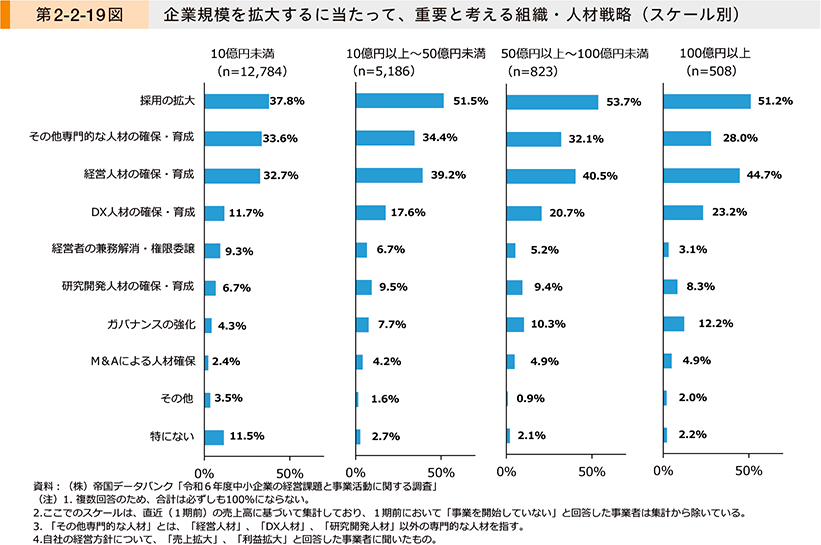

次に、企業規模を拡大するに当たって、事業者が重要と考えている組織・人材戦略について、スケール別に確認した(第2-2-19図)。これを見ると、「10億円未満」では、他のスケールと比べ、「経営者の兼務解消・権限委譲」の割合が最も高く、「その他専門的な人材の確保・育成」についても「10億円以上~50億円未満」に次いで高い割合となっていることが分かる。売上高10億円の「成長の壁」は、経営者一人で経営することの限界であり、例えば営業人材や経理人材などの経営者に足りないスキルを補う専門人材の確保と、経営者に集中しがちな職務権限の委譲が必要であることがうかがえる30。また、「経営人材の確保・育成」、「DX人材の確保・育成」については、スケールが大きくなるほど回答割合が高くなる傾向にあることが分かる。100億企業への到達に向けては、事業拡大を伴う中で、DXによる業務変革と、経営者と同じ目線で判断できる経営人材の重要性が増していると考えられる。

30 2023年版中小企業白書第2部第1章第3節では、従業員数の増加に応じて、経営者からの権限委譲が進んでいることを示した上で、権限委譲を進めている企業の方が、進めていない企業に比べて、売上高をより高めていることを確認した。この結果について、「権限委譲を進めたことが自律的な社員の増加や社員からの改善提案の増加につながっており、こうした状況下で既存事業の拡大や新規事業の創出に取り組んだことで、売上高の増加を実現している可能性が考えられる」と指摘している。

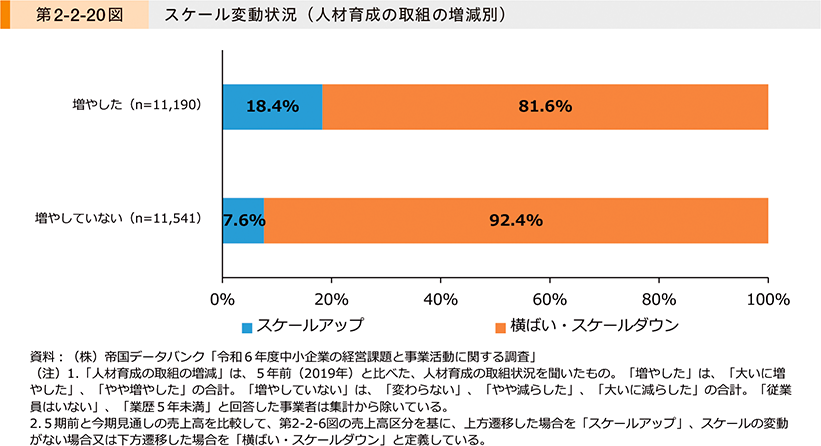

③専門人材の確保に向けた、人材育成の取組

第2-2-19図において、いずれのスケールにおいても、専門人材の確保を重点課題として認識している事業者が多いことを確認した。専門人材の確保に当たっては新規採用に加え、社内で育成することも重要である31。そこで、人材育成の取組の増減とスケールアップの関係性について確認した(第2-2-20図)。これを見ると、人材育成の取組を「増やした」事業者の方が、「増やしていない」事業者よりも、スケールアップを実現した割合が高いことが分かる。この調査結果から、因果関係の特定には至らないものの、人材育成の取組はスケールアップの一助となっている可能性がある。

31 2018年版中小企業白書第2部第1章第3節では、高い専門性や技能等を有し、事業活動の中枢を担う役割を持った「中核人材」が不足していることの対応方法として、社内で育成するという意向を持った企業が多いことを確認している。

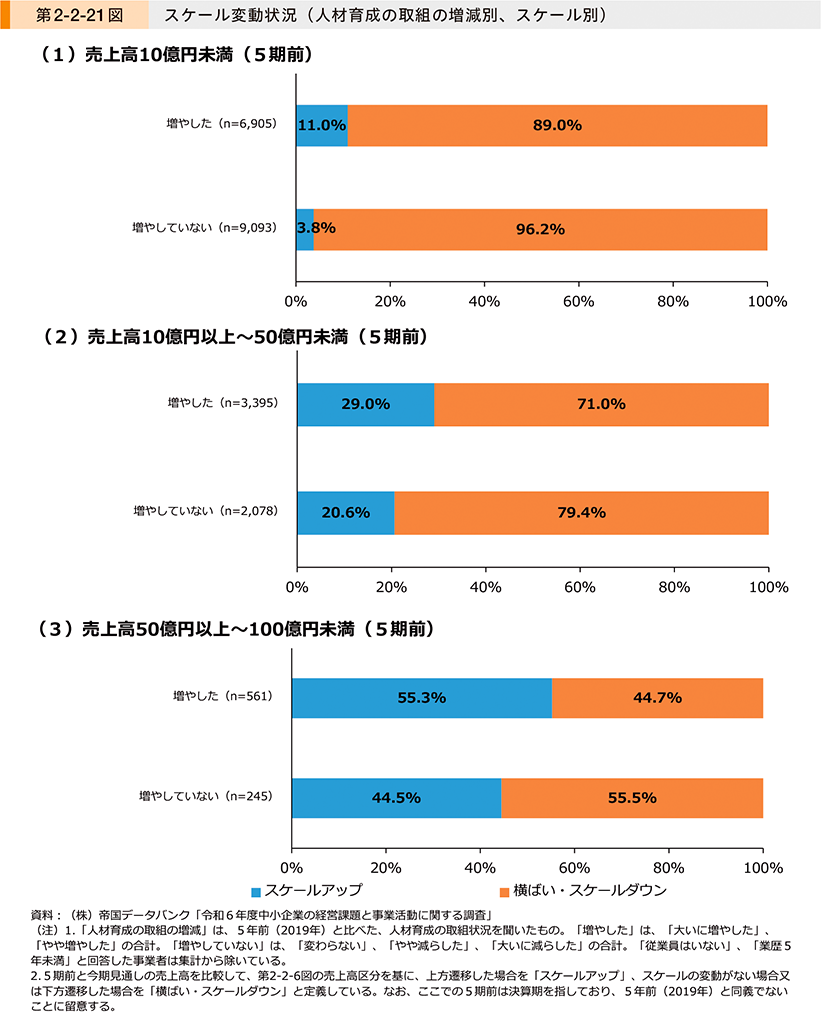

第2-2-20図について、スケール別に集計したものが第2-2-21図である。これを見ると、いずれのスケールにおいても、第2-2-20図と同様の傾向が見て取れる。特に10億円未満のスケールにおいては、人材育成の取組が経営者に足りないスキルを補う人材の確保につながり、経営者一人で経営することの限界という「成長の壁」の打破につながる可能性がある。

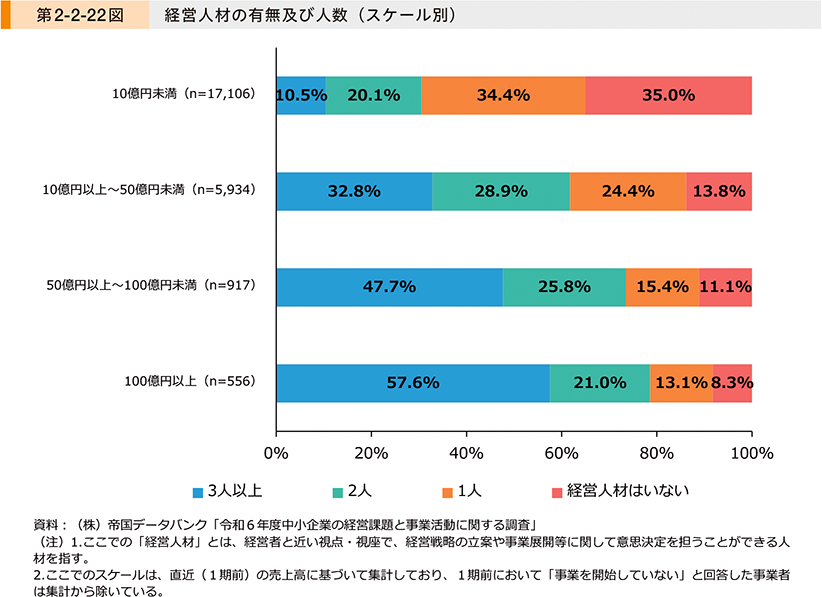

次に、経営人材について確認していく。第2-2-22図は、スケール別の経営人材の有無及び人数を確認したものである。これを見ると、スケールが大きくなるほど経営人材が存在している割合が高くなり、人数も増える傾向にある。特に、「経営人材はいない」と回答した割合は、「10億円未満」で最も高いことが見て取れる。この分析からも、売上高10億円未満の事業者が売上高10億円以上へのスケールアップを実現するに当たっての「成長の壁」の一つとして、経営者一人で経営することの限界が存在している可能性が改めて示唆される。特に、「100億円以上」では、9割超の事業者が経営人材を有していることから、将来的に100億企業を目指すに当たっては、経営人材の確保は重要な取組である可能性がある。

④ガバナンス体制の強化と経営の透明性を高める取組

第2-2-19図を見ると、企業規模を拡大するに当たって、重要と考えている組織・人材戦略として「ガバナンスの強化」と回答する事業者が一定数存在することが分かる。「ガバナンスの強化」と回答している事業者の割合は、スケールが大きくなるほど高まっていることから、比較的スケールが大きい事業者における課題の一つであると考えられる。

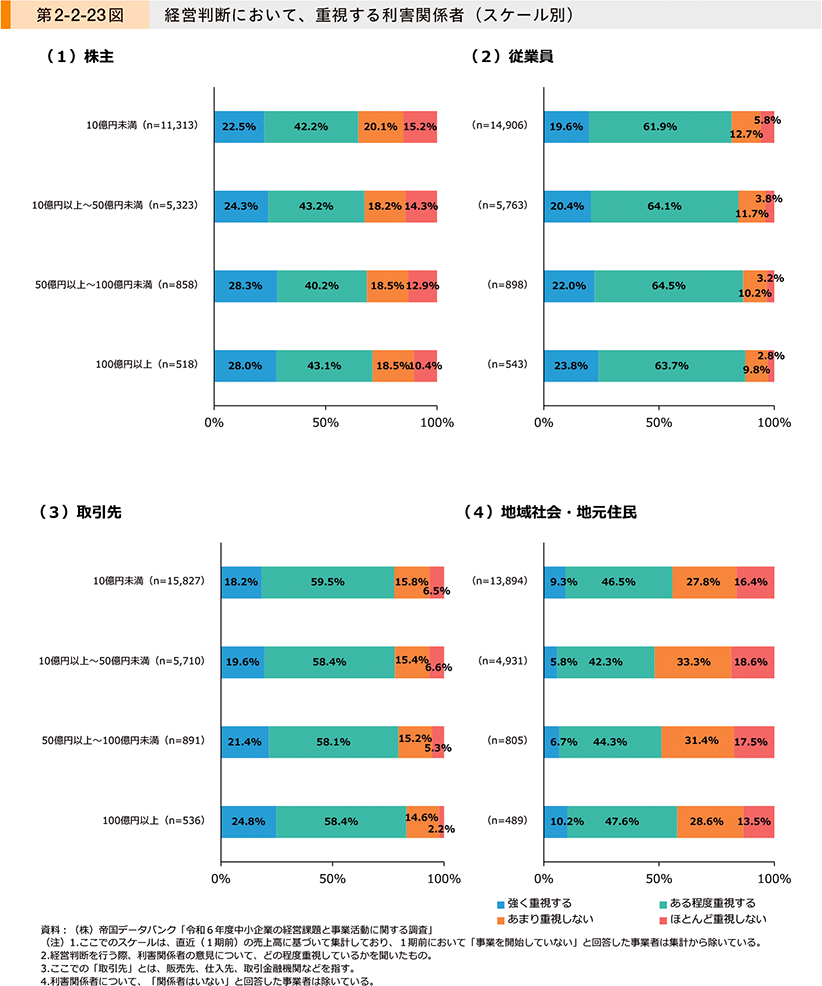

ガバナンス体制について分析を進めるに当たって、最初に、利害関係者について確認していく。第2-2-23図は、経営判断において、その意見を重視する利害関係者をスケール別に確認したものである。これを見ると、いずれの利害関係者においても、スケールが大きくなるほど「強く重視する」又は「ある程度重視する」と回答した割合が高くなる傾向がうかがえる。このことから、スケールアップに当たっては、より利害関係者を意識した経営に取り組む必要があり、ガバナンス体制を強化し、経営の透明性を高めることが重要であると考えられる32。

32 2018年版中小企業白書第1部第4章第3節では、取締役会の設置といった組織的な意思決定構造の整備や、決算情報等の情報開示や経営計画の策定、管理会計の取組について、従業員規模が大きいほどそれらの整備・取組が進んでいる状況を確認した上で、「企業の成長とともに、これら外部からの規律付けや経営体制といった統治構造を整備していくことで、企業の投資活動が促進され、生産性を向上させながら健全な成長をしていくと考えられよう」と示唆している。

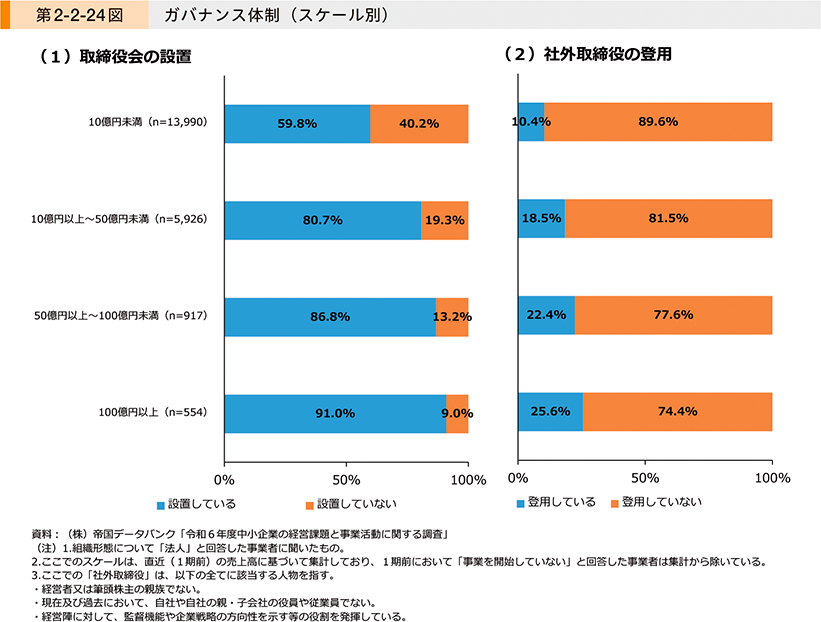

ここからは、ガバナンス体制について分析していく。第2-2-24図は、「取締役会の設置」、「社外取締役の登用」について、スケール別に確認したものである。これを見ると、いずれもスケールが大きくなるほど、取り組んでいる割合が高く、スケール間の差については「10億円未満」と「10億円以上~50億円未満」の間で最も大きいことが分かる。スケールアップを目指すに当たっては、「10億円未満」の比較的スケールが小さい段階から、まずは「取締役会の設置」によりガバナンス体制の整備に取り組むことが重要である可能性がうかがえる。一方で、「社外取締役の登用」については、「100億円以上」の事業者でも3割を下回っている。

次に、経営の透明性を高めるための組織管理・運営の取組について確認していく。

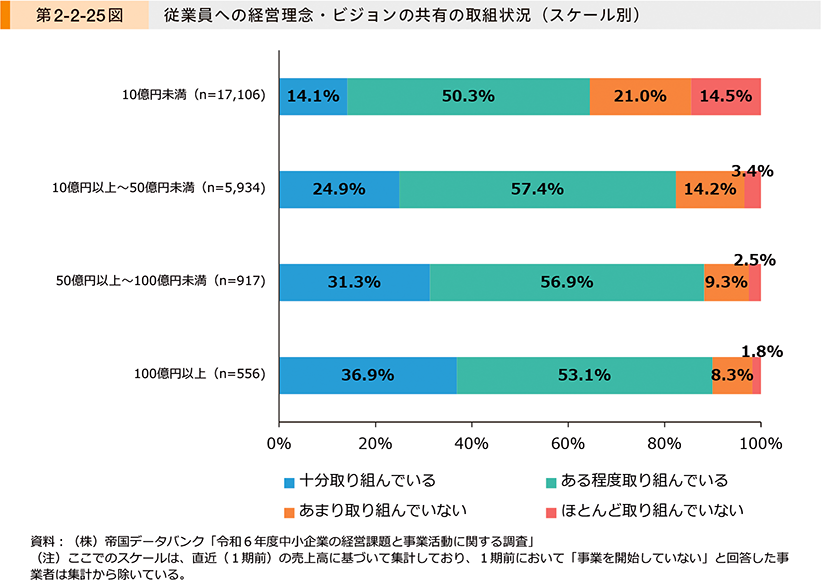

第2-2-25図は、組織管理の取組である「従業員への経営理念・ビジョンの共有」の取組状況について、スケール別に確認したものである。これを見ると、スケールが大きくなるほど、「十分取り組んでいる」又は「ある程度取り組んでいる」と回答した割合が高くなっていることが分かる。

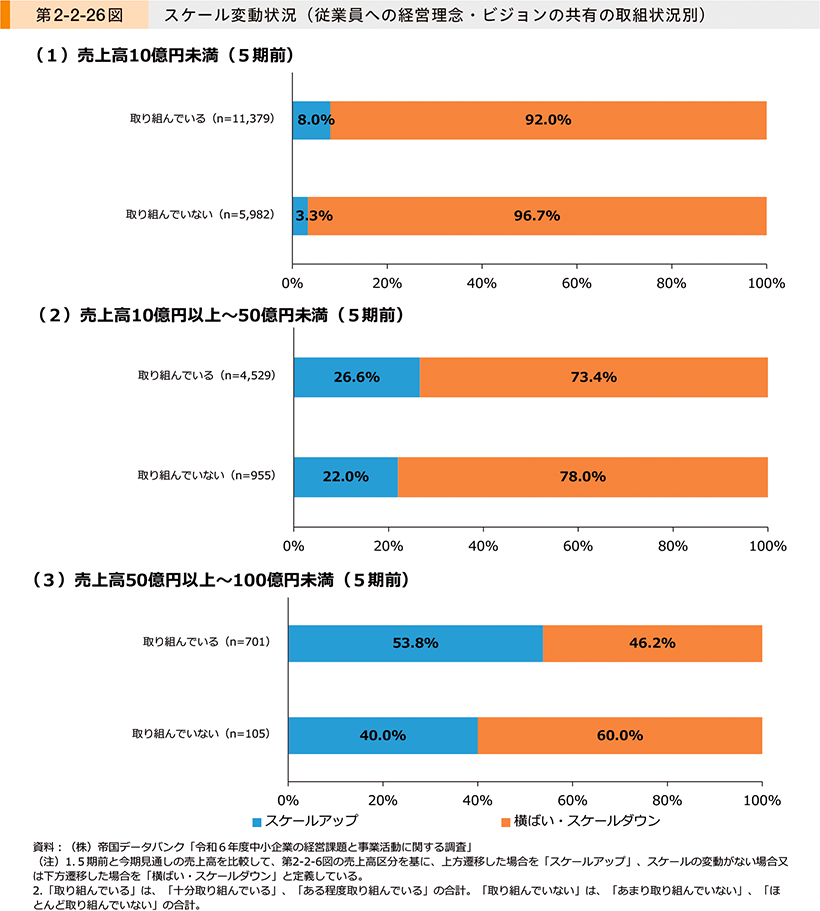

続いて、「従業員への経営理念・ビジョンの共有」の取組状況とスケール変動状況の関係性について見ていく。第2-2-26図は、「従業員への経営理念・ビジョンの共有」に「取り組んでいる」事業者と「取り組んでいない」事業者について、5期前のスケール別に、スケール変動状況を確認したものである。これを見ると、いずれのスケールにおいても「取り組んでいる」事業者の方がよりスケールアップを実現していることが分かるが、「取り組んでいない」事業者との差については、「50億円以上~100億円未満」のスケールにおいて最も大きい。スケールが大きい事業者ほど抱えている従業員数も多く、経営に関する経営者の考えを自らの言葉で従業員全員に伝えることが難しくなる中、経営理念・ビジョンという形で従業員に浸透させる仕組みを構築できているか否かがスケールアップの実現に向けた一要素となっている可能性がうかがえる。

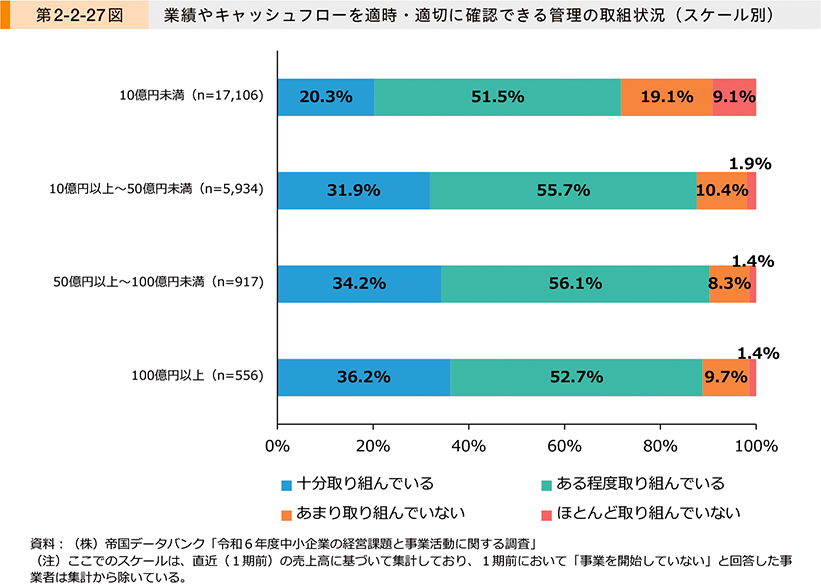

第2-2-27図は、組織管理の取組である「業績やキャッシュフローを適時・適切に確認できる管理」の取組状況について、スケール別に確認したものである。これを見ると、「十分取り組んでいる」と回答した割合について、スケール間の差に着目すると、「10億円未満」と「10億円以上~50億円未満」の間で最も大きいことが見て取れる。

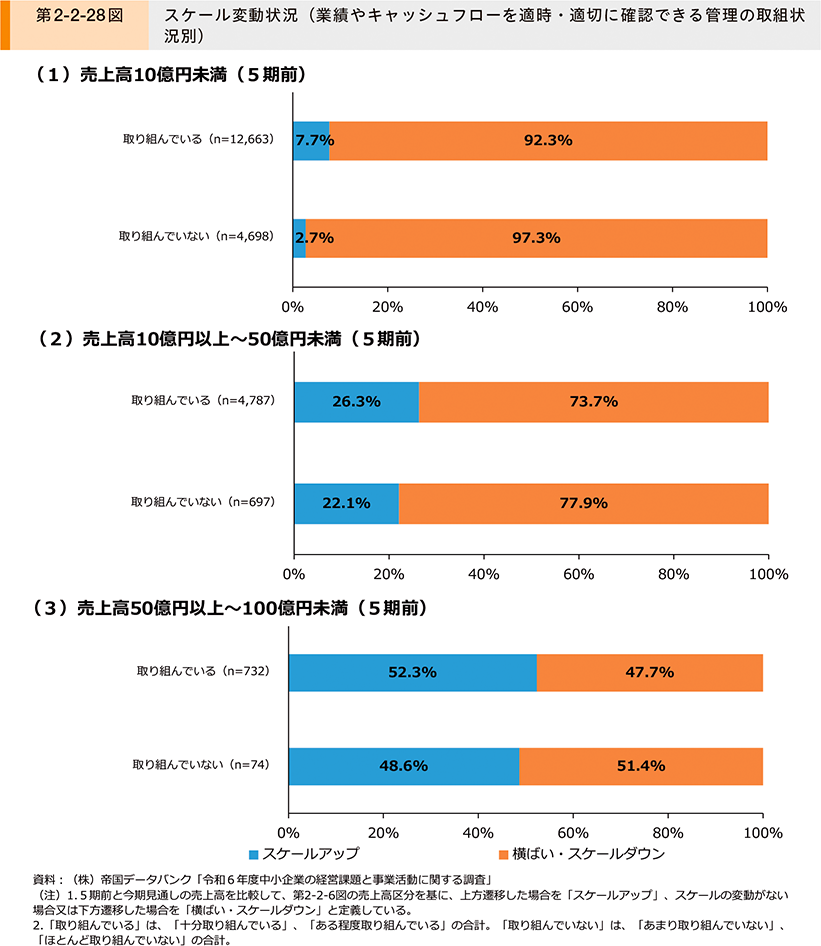

続いて、「業績やキャッシュフローを適時・適切に確認できる管理」の取組状況とスケール変動状況の関係性について見ると、いずれのスケールにおいても、「取り組んでいる」と回答した事業者の方がスケールアップを実現した割合が高いことが分かる(第2-2-28図)。

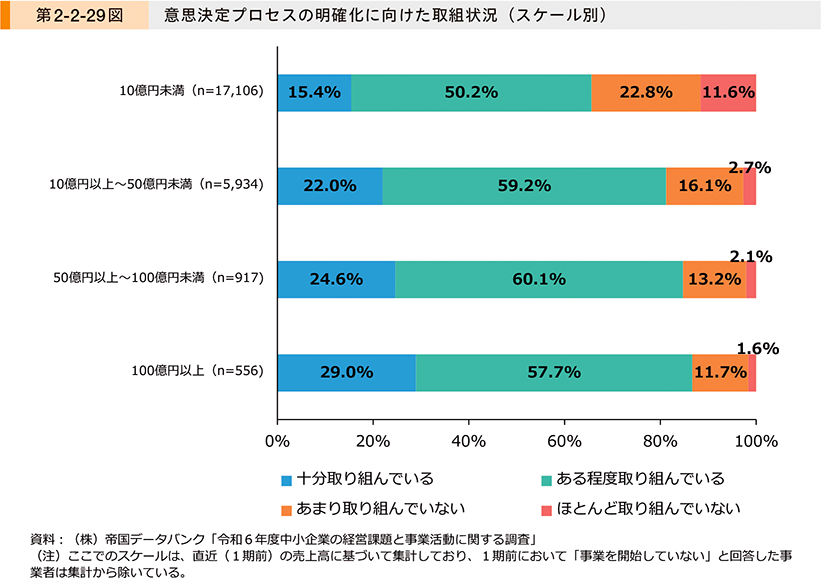

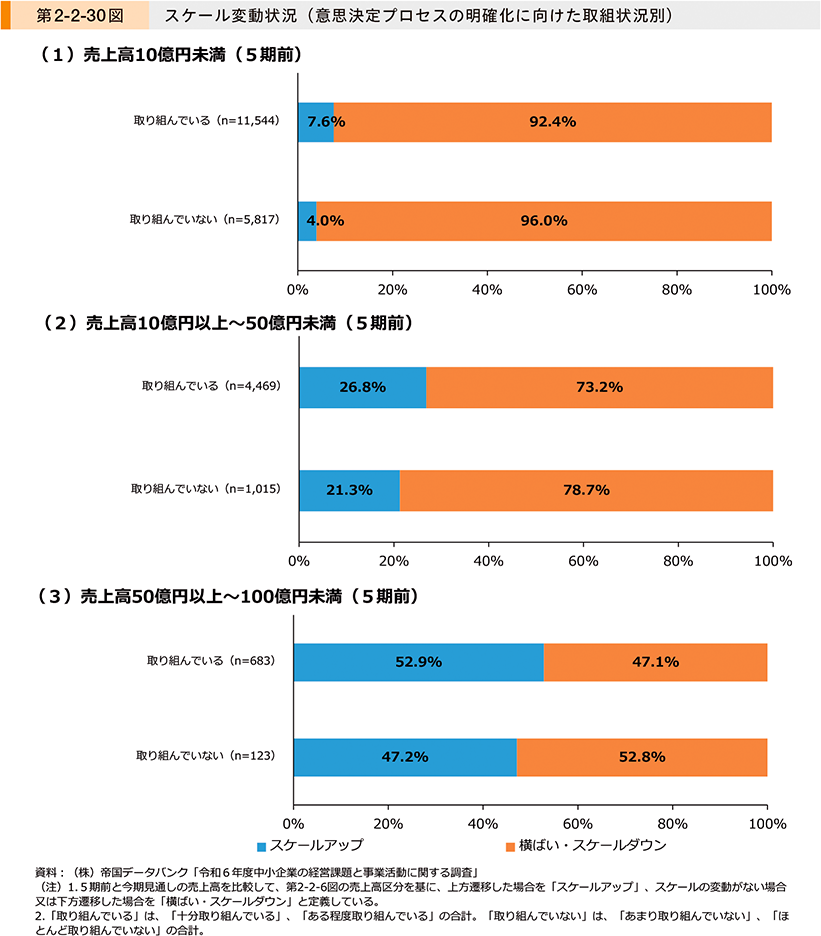

第2-2-29図は、経営判断において意思決定が必要な事項と、その意思決定者を明確にする取組である、「意思決定プロセスの明確化」の取組状況について、スケール別に確認したものである。これを見ると、スケールが大きくなるほど「十分取り組んでいる」又は「ある程度取り組んでいる」と回答した割合が高くなる傾向にあり、スケール間の差に着目すると、「10億円未満」と「10億円以上~50億円未満」の間で最も大きいことが見て取れる。

続いて、「意思決定プロセスの明確化」の取組状況とスケール変動状況の関係性について見ていく。これを見ると、いずれのスケールにおいても、「取り組んでいる」と回答した事業者の方がスケールアップを実現した割合が高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、意思決定プロセスを明確化し、迅速かつ適切な経営判断を行うことができる体制の整備を進めることが、スケールアップを実現する上で重要である可能性がうかがえる(第2-2-30図)。

次に、社外に向けた情報開示の取組状況について確認していく。

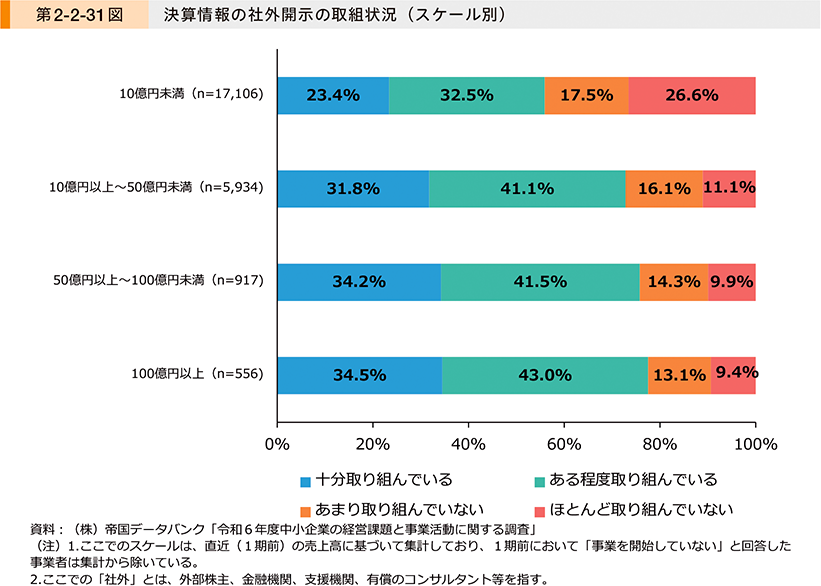

第2-2-31図は、「決算情報の社外開示」の取組状況について、スケール別に確認したものである。これを見ると、「十分取り組んでいる」又は「ある程度取り組んでいる」と回答した割合は、スケールが大きくなるほど高くなる傾向にある。一方で、「100億円以上」の事業者においても、約2割の事業者は「あまり取り組んでいない」又は「ほとんど取り組んでいない」と回答していることが分かる。

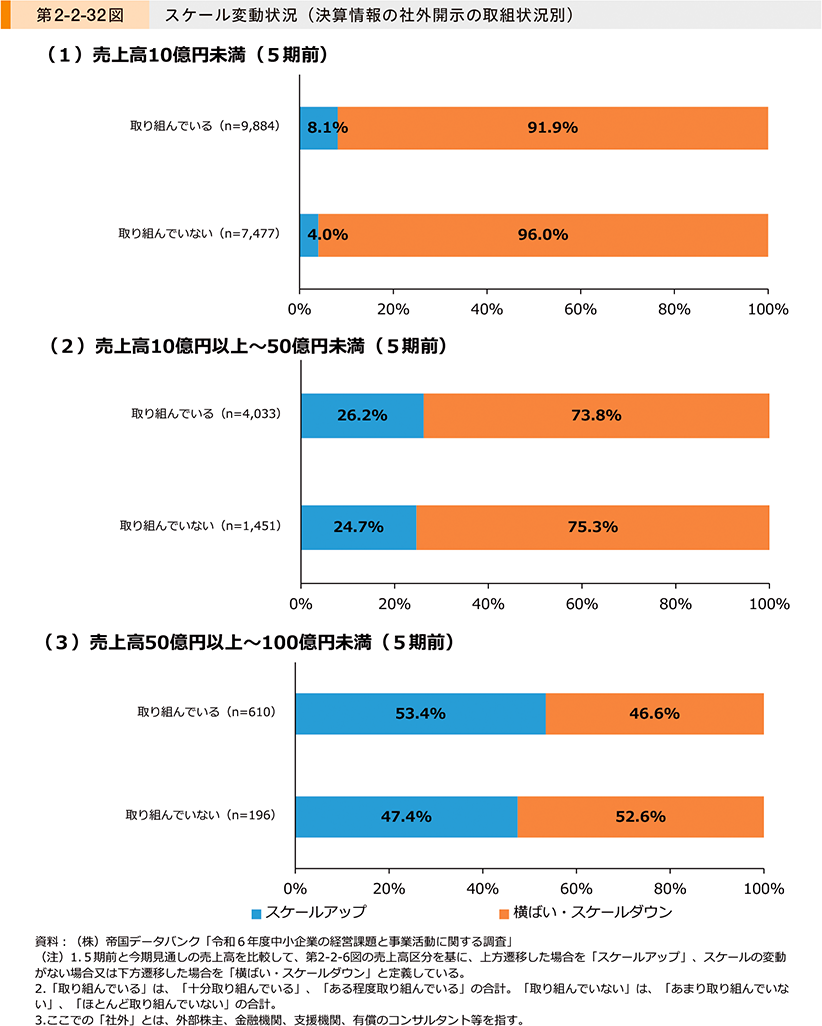

続いて、「決算情報の社外開示」の取組状況とスケール変動状況の関係性について見ていく。第2-2-32図は、「決算情報の社外開示」に「取り組んでいる」事業者と「取り組んでいない」事業者について、5期前のスケール別に、スケール変動状況を確認したものである。これを見ると、いずれのスケールにおいても、「取り組んでいる」と回答した事業者の方が、「取り組んでいない」と回答した事業者よりもスケールアップを実現した割合が高いことが分かる。外部株主、金融機関、支援機関等に決算情報を開示することで、借入れによる資金調達や、効果的な経営支援・助言を得ることにつながり、それがスケールアップの一助となっている可能性がうかがえる。

⑤スケールアップに向けた経営計画の策定

第1章第1節では、経営計画の策定は、経営状況の把握、自社の強みや弱みの理解等に効果があることに加え、売上高や付加価値額といった業績の向上にもつながる可能性があることを確認した。ここからは、スケール別の経営計画の策定状況とスケールアップとの関係性について確認していく。

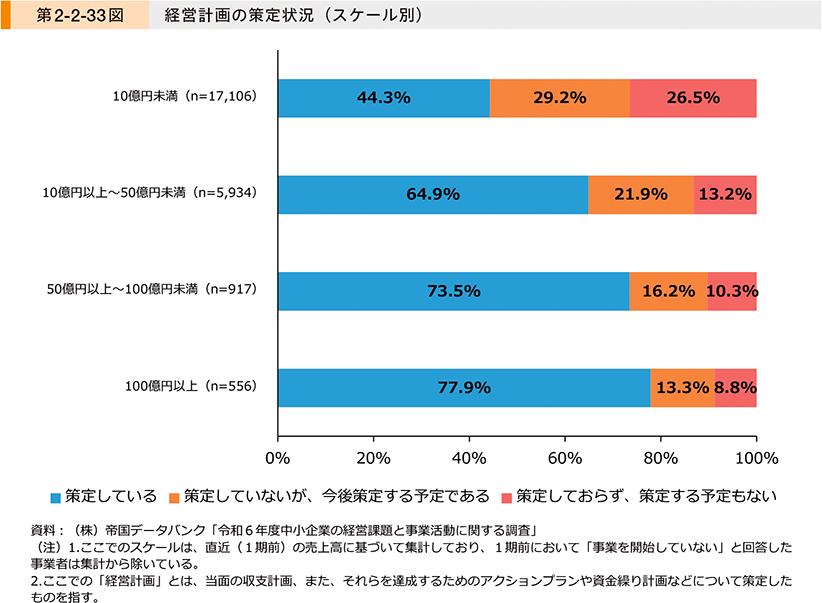

最初に、経営計画の策定状況を確認していく。第2-2-33図は、経営計画の策定状況について、スケール別に確認したものである。これを見ると、10億円以上の事業者では6割超が経営計画を策定しているが、「10億円未満」の事業者では「策定している」割合が5割未満であることが分かる。

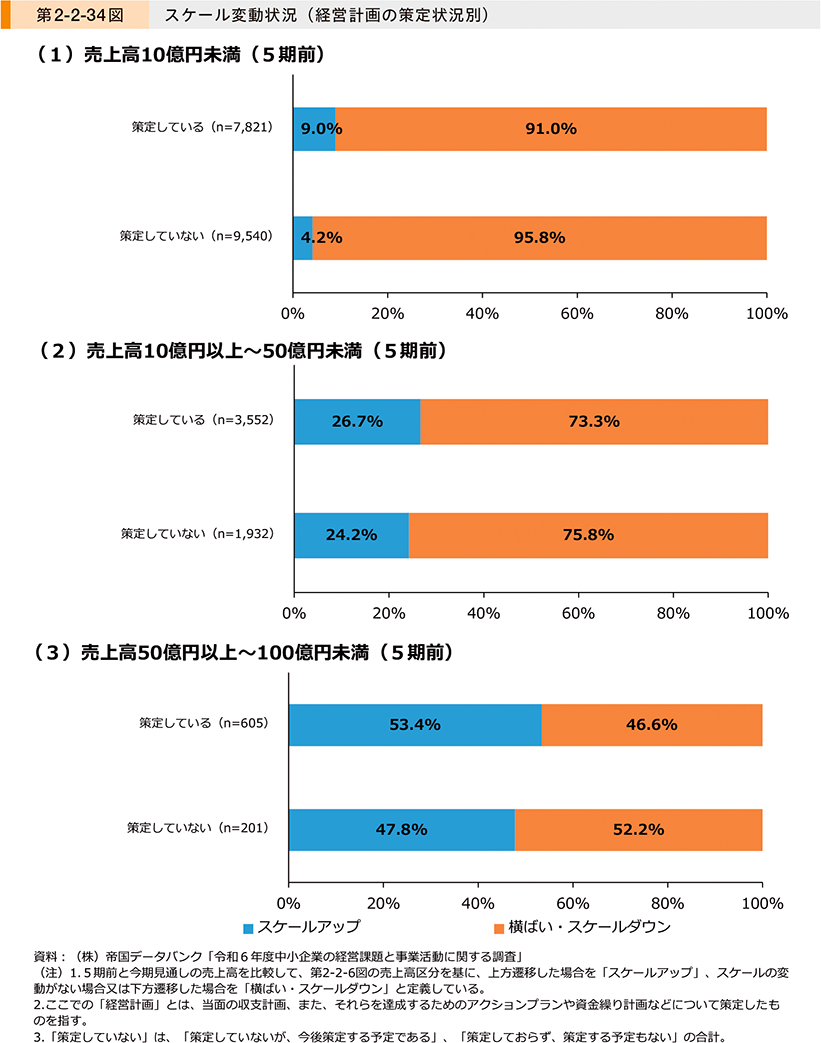

続いて、経営計画の策定状況とスケール変動状況の関係性について見ていく。第2-2-34図は、経営計画を「策定している」事業者と「策定していない」事業者について、5期前のスケール別に、スケール変動状況を確認したものである。これを見ると、いずれのスケールにおいても、「策定している」と回答した事業者の方が、「策定していない」と回答した事業者よりもスケールアップを実現した割合が高いことが分かる。この調査結果から一概にはいえないが、経営計画の策定を進めることはスケールアップの実現に当たって効果的である可能性がうかがえる。

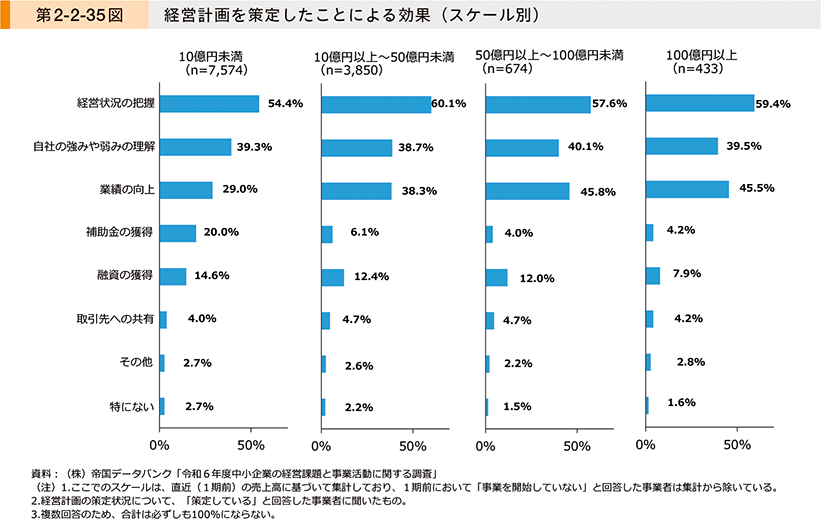

第2-2-35図は、経営計画を策定したことによる効果について、スケール別に確認したものである。これを見ると、「経営状況の把握」、「自社の強みや弱みの理解」は、いずれのスケールにおいても回答した割合が高いことが分かる。スケール別では、「10億円未満」において、「補助金の獲得」と回答している割合が特に高く、補助金の申請を契機に経営計画の策定に取り組んだ事業者が一定数存在することが示唆される。一方で、「業績の向上」については、スケールが小さいほど、その回答割合が低くなっている傾向があり、経営計画を策定する過程で自社の経営状況や強み・弱みを把握する機会にはなっているものの、業績面への効果までは実感できていないという現状がうかがえる。

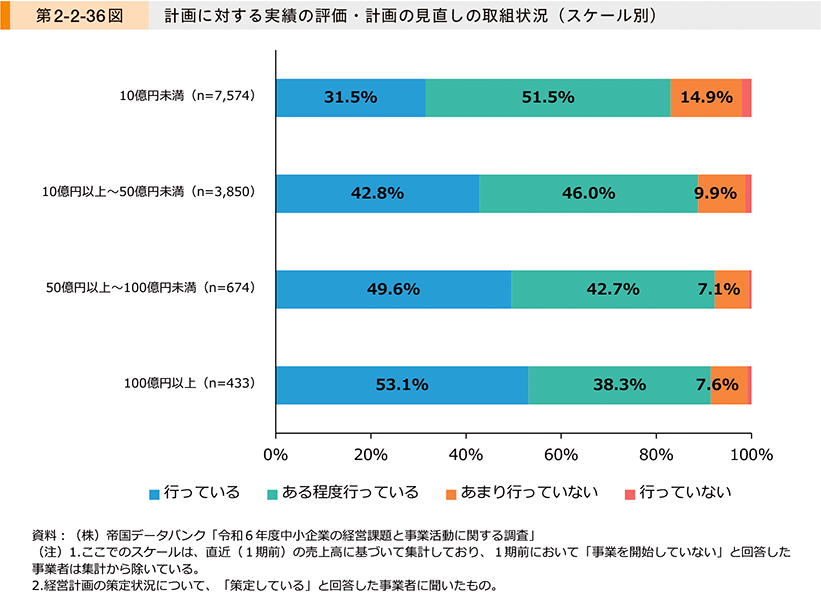

次に、策定した経営計画の運用状況について確認していく。第2-2-36図は、策定した経営計画に対する実績の評価・計画の見直しの取組状況について、スケール別に確認したものである。これを見ると、スケールが小さいほど「行っている」と回答した割合が低いことが分かる。第2-2-35図では、スケールが小さい事業者ほど、経営計画策定による業績面への効果を実感できていない傾向にあることを確認したが、策定した経営計画に対して適切な運用に取り組んでいるか否かが、経営計画の効果を高めるための一要素となっている可能性がある。

⑥スケールアップに向けたDX33

第2-2-18図では、スケールを問わず、自社の経営課題として「デジタル化・DX」と回答した事業者が一定程度存在することを確認した。ここからはスケールアップとDXの関係性について分析を進める。

33 ここでのDXとは「デジタル・トランスフォーメーション」の略称であり、「顧客視点で新たな価値を創出していくために、ビジネスモデルや企業文化の変革に取り組むこと」を指す。

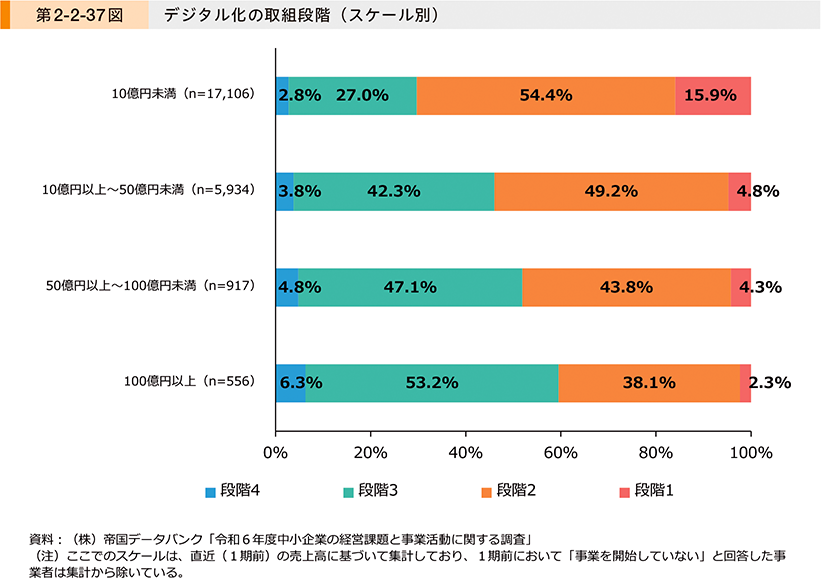

第2-2-37図は、デジタル化の取組段階34について、スケール別に確認したものである。これを見ると、売上高「10億円未満」は約7割の事業者が「段階2」以下となっており、業務環境のデジタル化を果たした段階でとどまっているが、売上高50億円以上は5割超の事業者が「段階3」以上となっており、デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる様子がうかがえる。

34 デジタル化の取組段階は、第1部と同様、以下のとおりとなっている。

段階4:デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状態

段階3:デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態

段階2:アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態

段階1:紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態

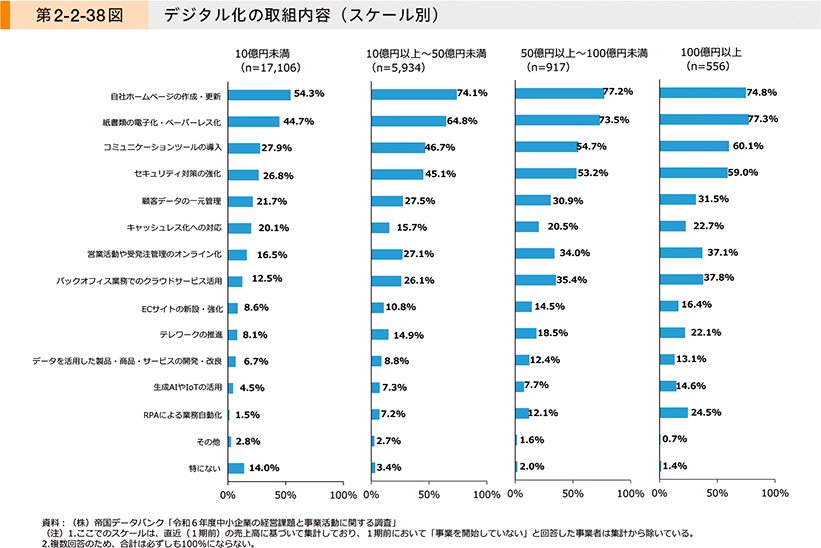

第2-2-38図は、デジタル化の取組内容をスケール別に見たものである。これを見ると、いずれのスケールにおいても、「自社ホームページの作成・更新」、「紙書類の電子化・ペーパーレス化」が上位2項目となっていることが分かる。スケール別の取組について確認すると、「10億円未満」と「10億円以上~50億円未満」の間で特に差が大きい項目は、「コミュニケーションツールの導入」、「セキュリティ対策の強化」である。売上高10億円以上の規模になると、従業員数が増え、支社・支店の増設による拠点の分散が進み、「コミュニケーションツールの導入」により円滑かつ効率的な社内コミュニケーションを推進することの必要性が高まると考えられる。「10億円以上~50億円未満」と「50億円以上~100億円未満」の間で特に差が大きい項目は、「営業活動や受発注管理のオンライン化」、「バックオフィス業務でのクラウドサービス活用」であり、経理・労務等のバックオフィス業務や営業活動の効率化が進んでいることがうかがえる。「100億円以上」では、「生成AIやIoTの活用」、「RPAによる業務自動化」といったデジタル化の取組が一部の事業者において進んでいることが分かる。

⑦スケールアップと支援機関の活用

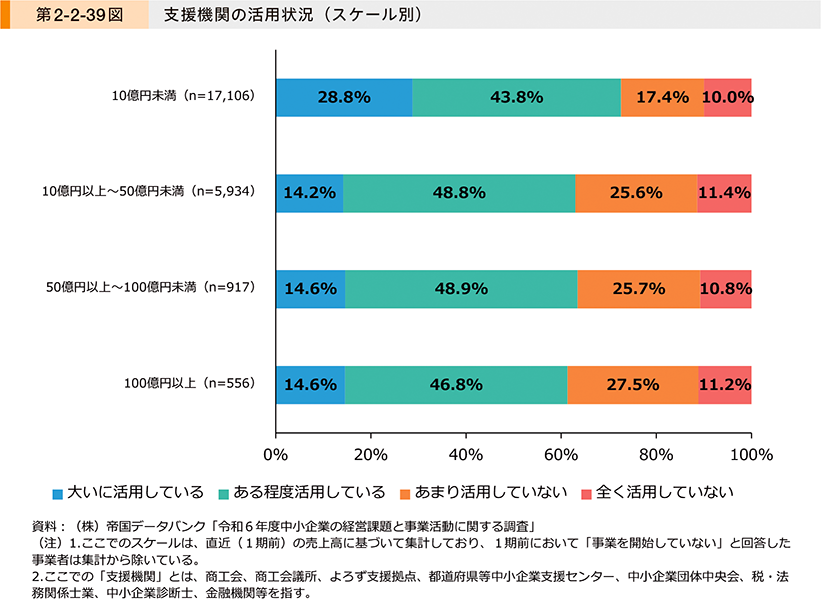

最後に、経営課題を解決するための支援や助言を担う支援機関について、その活用状況等を分析する。第2-2-39図は、支援機関の活用状況について、スケール別に確認したものである。これを見ると、「大いに活用している」と回答した割合は、「10億円未満」で最も高いことが分かる。また、「大いに活用している」又は「ある程度活用している」と回答した割合は、いずれのスケールにおいても過半数を占めており、支援機関は広く活用されていることが見て取れる。

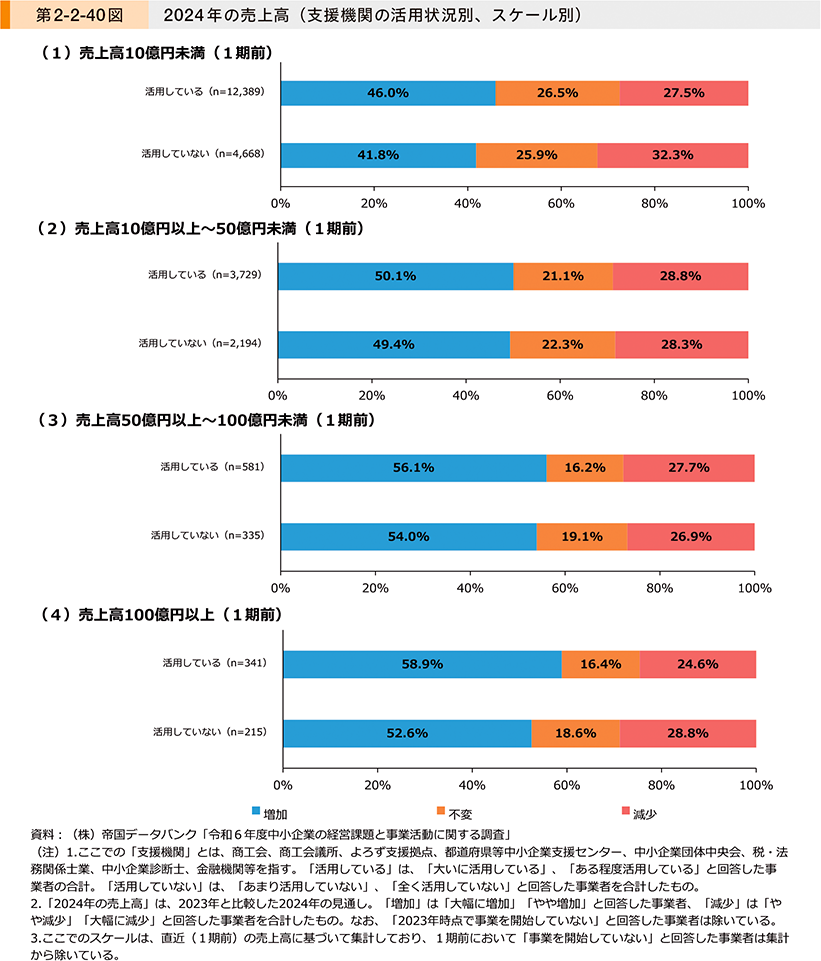

第2-2-40図は、支援機関の活用状況別に2024年における売上高の見通しについて、スケール別に確認したものである。これを見ると、いずれのスケールにおいても、「活用している」事業者の方が「活用していない」事業者よりも「増加」の割合が高く、特に「100億円以上」において最も大きな差が生じていることが分かる。いずれも顕著な差ではないという点で、この調査結果から一概にはいえないが、支援機関の活用は売上高の増加に一定の効果を及ぼす可能性がある。

⑧まとめ

本項では、アンケート調査を用いて、スケール別の「成長の壁」を明らかにするとともに、「成長の壁」を克服してスケールアップを実現するために有効と考えられる取組等について確認した。売上高10億円未満の事業者において、重視する組織・人材戦略の特徴は、「経営者の兼務解消・権限委譲」、「その他専門的な人材の確保・育成」であり、経営者一人で経営することの限界が「成長の壁」の一つであることが示唆された。専門人材の確保に当たっては新規採用に加え、社内で育成することも重要であるとの仮説に基づき、人材育成の取組とスケールアップの関係性を確認すると、人材育成の取組を増やした事業者は増やしていない事業者よりもスケールアップを実現した割合が高いことが示され、人材育成の取組が経営者に足りないスキルを補う人材の確保につながり、経営者一人で経営することの限界という「成長の壁」の打破につながる可能性があることを確認した。

一方、経営課題のうち「ガバナンスの強化」については、比較的スケールが大きい事業者における課題の一つであることが示唆された。ガバナンスの強化に当たっては、取締役会の設置や社外取締役の登用といった体制面の整備を進めることに加え、「従業員への経営理念・ビジョンの共有」といった経営の透明性を高めるための取組が重要である可能性を示した。

また、経営課題を解決するための支援や助言を担う支援機関を活用することも売上高を高めるために有効である可能性を示した。

事例2-2-3では、支援機関を活用することで、組織変革と製造現場の見直しといった課題を克服し、成長した企業の事例を紹介する。

事例2-2-3 株式会社新原産業

支援機関を有効活用し、経営課題を乗り越え成長する企業

所在地 宮崎県都城市

従業員数 45名

資本金 4,500万円

事業内容 機械器具卸売業

▶成長過程で技術・ノウハウの属人化が進み、承継と平準化が喫緊の課題に

宮崎県都城市の株式会社新原産業は、養豚、養鶏業向けの畜産機材卸売を柱に、畜舎の設計・施工から機材の製造・販売までワンストップで行う企業である。畜産機材の輸入販売から、南九州の風土に合わせた機材のカスタマイズ、更に発展して畜産農家の「お困りごと」に応じた畜舎の設計・リフォーム、機材の製造にも事業を拡大して成長してきた。一方、こうした同社の成長は、社員の高い提案力や設計力等に裏付けられるものであるが、重要なノウハウは一部のベテラン社員に属人化していた。さらに、祖業が卸売であり製造業のノウハウがないまま、段階的に製造部門を拡大してきたため、非効率的な生産現場となっていた。持続的に成長していくためには、次世代を担う若い社員への技術・ノウハウの承継と製造現場の改善が喫緊の課題となっていた。同社の新原弘二社長は「目の前の仕事がますます広がる中で生じる経営課題に、経営陣だけで対応することに苦労していた」と振り返る。

▶支援機関を活用して大きな課題であった組織変革と製造現場の見直しに着手、課題を克服

こうした課題の解消に向けて、まず、2018年に独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」)によるハンズオン支援を受け、組織づくりに着手。具体的には、40歳前後の社員3名を部長、工場長に据えることで組織の若返りを図るとともに、業務の主体となっている営業部門を1課、2課に分け、チーム制を敷いた。これにより、若い社員も含めたチーム内のコミュニケーションの活性化につながり、ベテラン社員から若手社員への技術承継が進んでいる。中小機構による組織づくり支援は、技術承継だけではなく、ITや専門的な工事・建築の知識を持つ若手社員とベテラン社員の連携を促進し、新たな事業展開にもつながっている。新原道子副社長は「これまでは個人の力量に頼って成長してきたが、社員同士で得意分野と不得意分野を補完できるようになり、若手にも活躍の場が生まれた。組織として一枚岩になっている」、新原成道常務は「若手社員のモチベーションは間違いなく高まっている」と語る。また、製造現場の改善でも中小機構のハンズオン支援を活用。これまで行き届いていなかった5S活動といった製造業の基礎から学び直しながら、作業手順書の整備といった製造工程の標準化も進め、限界を迎えていた生産能力を大きく向上させている。

▶新社屋・工場の建設により社内連携を推進し、外部株主の支援を受けながら、一層の成長を目指す

更なる成長を見据え、同社は2024年10月に新社屋・工場を建設した。これにより、単なる生産能力の強化だけでなく、分散していた作業場や事務所が一拠点に集約され、製造現場と営業現場といった部門を超えた、社内連携の一層の推進を実現する考えだ。建設資金の調達に当たっては、大阪中小企業投資育成株式会社(以下、「投資育成」)の出資を活用。出資後は投資育成の支援により、自社を客観的に見る機会や細かな経営課題への助言を得られていることに加え、長男である新原崇弘専務への事業承継に備えて後継者育成プログラムも活用している。同社の今後の展望について「システム畜舎の設計やデータに基づいた製品の提供など、『進化するアグリサポーター』としてDX分野も取り入れながら、より高いレベルでお客様の課題解決に貢献することで成長していきたい」と新原社長は語る。